Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М. Летные испытания самолетов

Подождите немного. Документ загружается.

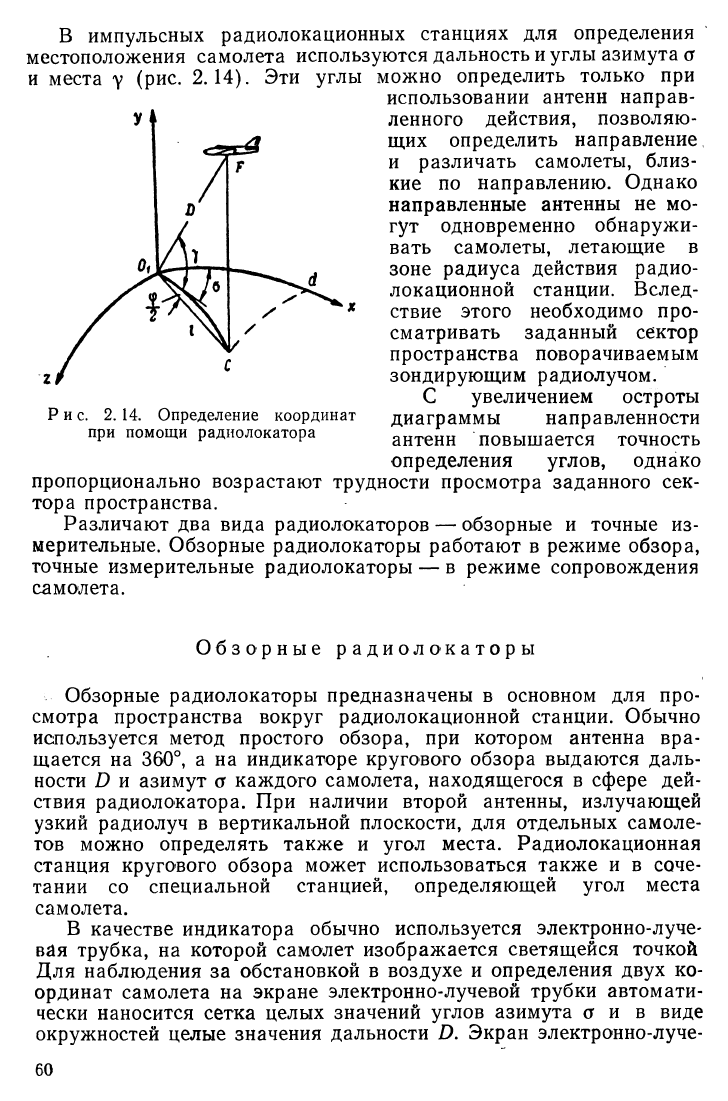

В импульсных радиолокационных станциях для определения

местоположения самолета используются дальность и углы азимута а

и места у (рис. 2.14). Эти углы можно определить только при

использовании антенн направ

ленного действия, позволяю

щих определить направление

и различать самолеты, близ

кие по направлению. Однако

направленные антенны не мо

гут одновременно обнаружи

вать самолеты, летающие в

зоне радиуса действия радио

локационной станции. Вслед

ствие этого необходимо про

сматривать заданный сектор

пространства поворачиваемым

зондирующим радиолучом.

С увеличением остроты

диаграммы направленности

антенн повышается точность

определения углов, однако

пропорционально возрастают трудности просмотра заданного сек

тора пространства.

Различают два вида радиолокаторов — обзорные и точные из

мерительные. Обзорные радиолокаторы работают в режиме обзора,

точные измерительные радиолокаторы — в режиме сопровождения

самолета.

Обзорные радиолокаторы

Обзорные радиолокаторы предназначены в основном для про

смотра пространства вокруг радиолокационной станции. Обычно

используется метод простого обзора, при котором антенна вра

щается на 360°, а на индикаторе кругового обзора выдаются даль

ности й и азимут а каждого самолета, находящегося в сфере дей

ствия радиолокатора. При наличии второй антенны, излучающей

узкий радиолуч в вертикальной плоскости, для отдельных самоле

тов можно определять такж е и угол места. Радиолокационная

станция кругового обзора может использоваться такж е и в соче

тании со специальной станцией, определяющей угол места

самолета.

В качестве индикатора обычно используется электронно-луче-

вая трубка, на которой самолет изображается светящейся точкой

Для наблюдения за обстановкой в воздухе и определения двух ко

ординат самолета на экране электронно-лучевой трубки автомати

чески наносится сетка целых значений углов азимута а й в виде

окружностей целые значения дальности й. Экран электронно-луче

Р и с. 2.14. Определение координат

при помощи радиолокатора

60

вых трубок можно фотографировать и после обработки получать

траекторию полета самолета. Погрешность в определении траекто

рии достигает нескольких километров.

Точные измерительные

радиолокаторы

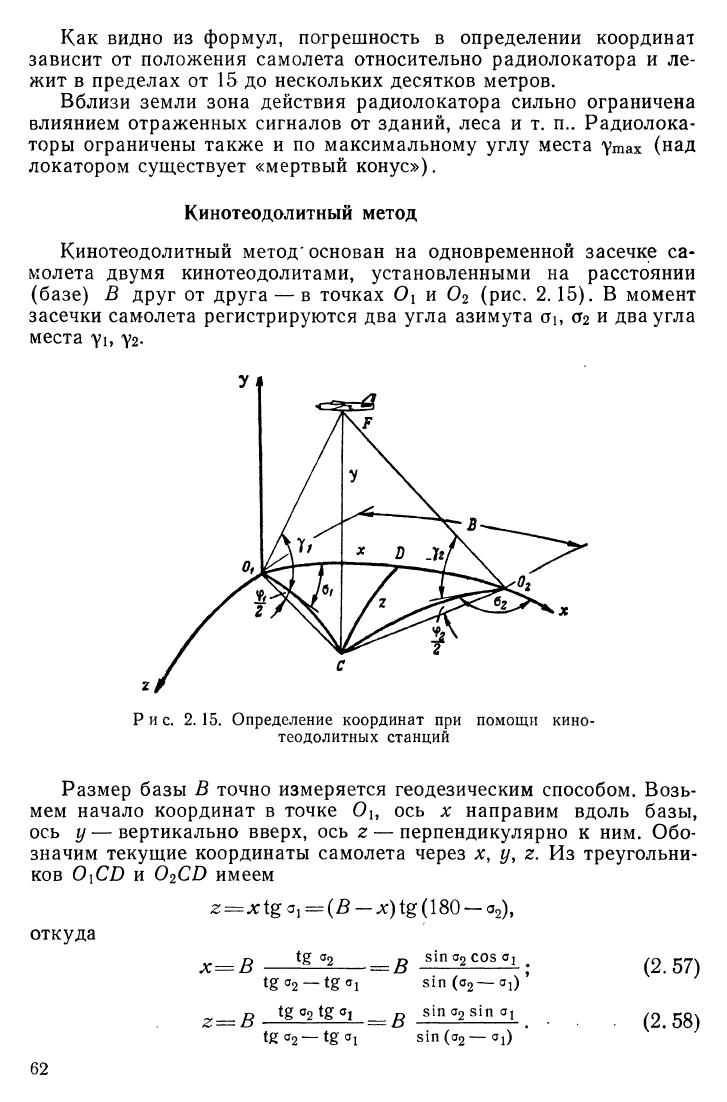

Измерительным радиолокатором одновременно определяются

дальность от радиолокатора-до самолета Д углы азимута а и ме

ста у (рис. 2. 1 4 ) .'Точные измерительные радиолокаторы имеют

остро направленные антенны (отсутствует широкий обзор) и вслед

ствие этого, как правило, не могут обнаружить самолет без спе

циальных указаний о его ориентировочном местоположении, полу

чаемых от оператора обзорного радиолокатора.

После обнаружения самолета, траектория которого должна из

меряться, антенна радиолокатора может быть переведена на ре

жим автоматического сопровождения самолета.

При работе с радиолокатором можно использовать как пассив

ный, так и активный метод. При пассивном методе радиолокатор

принимает отраженную волну от самолета, мощность которой за

висит от дальности и размеров самолета,

При активном методе на самолете устанавливается приемоот-

ветчик, который усиливает и ретранслирует принятый сигнал.

Преимуществом активного метода являются увеличение дальности

действия радиолокатора и обеспечение уверенного автоматического

сопровождения самолета антенной радиолокатора. При активном

методе необходимо учитывать время задержки сигнала в приемо-

ответчике. Формулы для определения координат самолета легко

получают из рис. 2.14. Из треугольников 0\РС и 0\С (1 имеем

^=1> з1п(у + - |- ) ;

Х = И с о з + - у - ) С О З о ;

2 = /)с 0 5 ^ у + - ^ 1 8Й1

(2.55)

где

<р Р с о з у

[р а д \,

2 2Л

Я — радиус Земли для данной местности.

Погрешности в определении координат будут равны

Ъу=У(ЪО зШ у^-Н& у^соз V)2;

Ьх— У {ЬЭ соз у соз о)2- | - э т у соз а)2-|-(8о.О соз V з т о)2;

Ьг= У (ЪР соз у з т о)2 -{- (8уД з1п у з т о)2 -|- (8аО соз V соз о)2,

где Ш , Ву, 8о —случайные погрешности измерения дальности

и углов ? и а.

(2. 56)

61

Как видно из формул, погрешность в определении координат

зависит от положения самолета относительно радиолокатора и ле

жит в пределах от 15 до нескольких десятков метров.

Вблизи земли зона действия радиолокатора сильно ограничена

влиянием отраженных сигналов от зданий, леса и т. п.. Радиолока

торы ограничены также и по максимальному углу места -ушах (над

локатором существует «мертвый конус»).

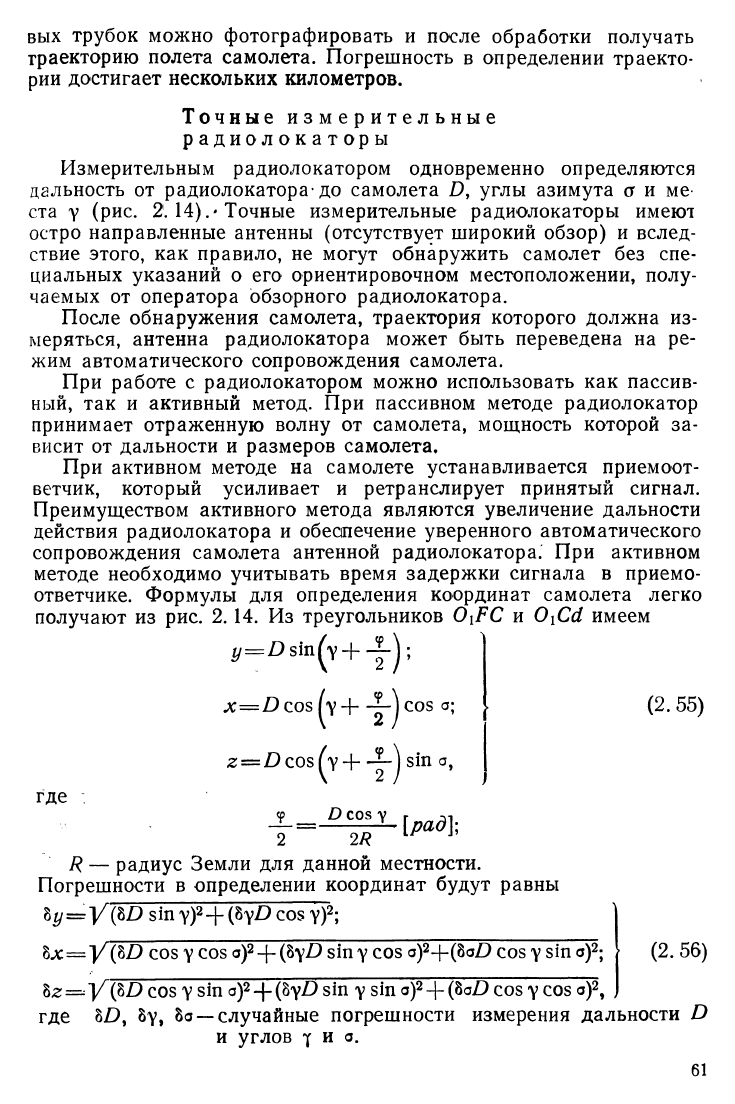

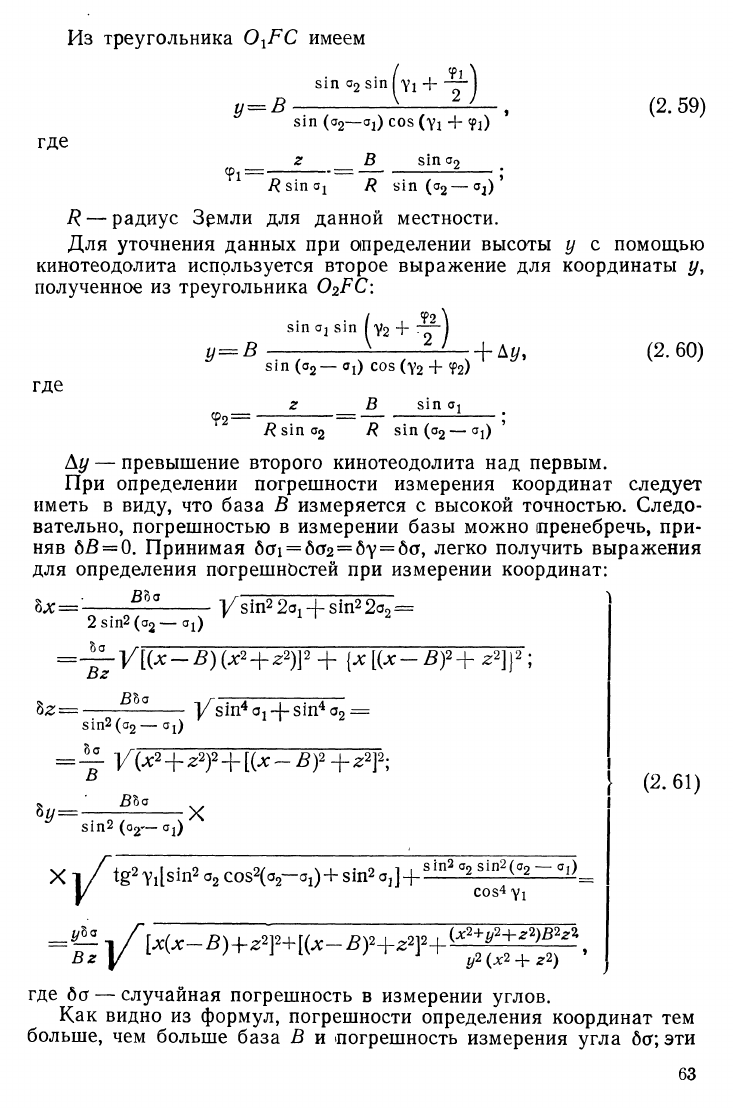

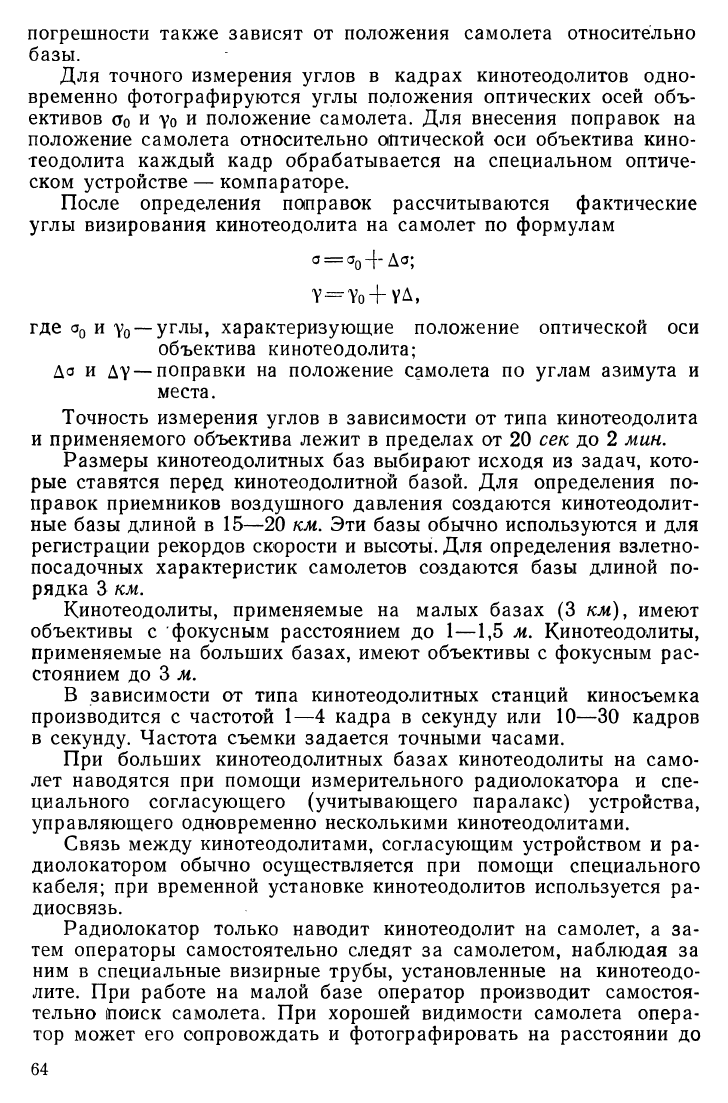

Кинотеодолитный метод* основан на одновременной засечке са

молета двумя кинотеодолитами, установленными на расстоянии

(базе) В друг от друга — в точках Ох и 0 2 (рис. 2. 15). В момент

засечки самолета регистрируются два угла азимута аь (*2 и два угла

места -уь у2.

Размер базы В точно измеряется геодезическим способом. Возь

мем начало координат в точке Оь ось х направим вдоль базы,

ось у — вертикально вверх, ось г — перпендикулярно к ним. Обо

значим текущие координаты самолета через х , у, г. Из треугольни

ков 0\С 0 и 0 2СД имеем

Кинотеодолитный метод

У

Рис. 2.15. Определение координат при помощи кино-

теодолитных станций

г = о1 = ( В —х)\% (Ш — а2),

откуда

— 81п (о2—

~ _ В д2 ^ °1 2 5‘п 32 5'П °1

°1 8Ш(а2— Я!)

(2. 57)

(2. 58)

62

Из треугольника ОхРС имеем

-В

81П 02 8Ш^У1+ - у )

81П (02—0]) С08(\>1 +

(2. 59)

где

?! =

В

81П а2

7? 81П

Я

<йп (а2 — а^)

7? — радиус Зрмли для данной местности.

Для уточнения данных при определении высоты у с помощью

кинотеодолита используется второе выражение для координаты у,

полученное из треугольника 02РС:

у— в

■ I ? 2 \

31П0] 81П I у2 + Ту I

81п(о2— о,) С08 (Уг + Уг)

■а У,

(2. 60)

где

? 2 =

В

81П 01

Я 81П а2 Я 81П (о2—О!) ’

Ау — превышение второго кинотеодолита над первым.

При определении погрешности измерения координат следует

иметь в виду, что база В измеряется с высокой точностью. Следо

вательно, погрешностью в измерении базы можно (пренебречь, при

няв 6В = 0. Принимая 601 = 602 = 67 = 60, легко получить выражения

для определения погрешностей при измерении координат:

8* = -

-------

------------У8т^2а1-\-зт22а2 =

2 81П2 (а2 — с^)

=^7

^[(х ~ В) (х2

+22)12 + {*

[{х ~ В)2 +г2]^’

Ъг=-

ВЬа

81п2(а2— 01)

5а

]/гз т 4о1-(-зт4о2 =

У ( х 2 + г*? + [(х - В у + г * ]> ;

Ьу,

81П2 (о2' ~ 05 )

X

X 1 / ^ ё 2 'У1[з 1П2 а2 С032(о2— а Л + з т 2 01]_[_вш2 а2 51п2(°2

------^ ) _

I/ С084\>!

=УГ г \ / ' [М х-В )+ гЦ Щ (х-В у+ г^

2 (х*+у*+г*)В*г%

^ у 2 ( Х 2 + г 2 ) *

(2. 61)

где 6а — случайная погрешность в измерении углов.

Как видно из формул, погрешности определения координат тем

больше, чем больше база В и ^погрешность измерения угла 60; эти

63

погрешности также зависят от положения самолета относительно

базы.

Для точного измерения углов в кадрах кинотеодолитов одно

временно фотографируются углы положения оптических осей объ

ективов сто и уо и положение самолета. Для внесения поправок на

положение самолета относительно оптической оси объектива кино

теодолита каждый кадр обрабатывается на специальном оптиче

ском устройстве — компараторе.

После определения поправок рассчитываются фактические

углы визирования кинотеодолита на самолет по формулам

о = о0 + До;

Т = Уо + УА.

где о 0 и % — углы, характеризующие положение оптической оси

объектива кинотеодолита;

Д о и ду—-поправки на положение самолета по углам азимута и

места.

Точность измерения углов в зависимости от типа кинотеодолита

и применяемого объектива лежит в пределах от 20 сек до 2 мин.

Размеры кинотеодолитных баз выбирают исходя из задач, кото

рые ставятся перед кинотеодолитной базой. Для определения по

правок приемников воздушного давления создаются кинотеодолит-

ные базы длиной в 15—20 км. Эти базы обычно используются и для

регистрации рекордов скорости и высоты. Для определения взлетно-

посадочных характеристик самолетов создаются базы длиной по

рядка 3 км.

Кинотеодолиты, применяемые на малых базах (3 км), имеют

объективы с фокусным расстоянием до 1— 1,5 м. Кинотеодолиты,

применяемые на больших базах, имеют объективы с фокусным рас

стоянием до 3 м.

В зависимости от типа кинотеодолитных станций киносъемка

производится с частотой 1—4 кадра в секунду или 10—30 кадров

в секунду. Частота съемки задается точными часами.

При больших кинотеодолитных базах кинотеодолиты на само

лет наводятся при помощи измерительного радиолокатора и спе

циального согласующего (учитывающего паралакс) устройства,

управляющего одновременно несколькими кинотеодолитами.

Связь между кинотеодолитами, согласующим устройством и ра

диолокатором обычно осуществляется при помощи специального

кабеля; при временной установке кинотеодолитов используется ра

диосвязь.

Радиолокатор только наводит кинотеодолит на самолет, а за

тем операторы самостоятельно следят за самолетом, наблюдая за

ним в специальные визирные трубы, установленные на кинотеодо

лите. При работе на малой базе оператор производит самостоя

тельно поиск самолета. При хорошей видимости самолета опера

тор может его сопровождать и фотографировать на расстоянии до

64

30—35 км. Если фотографирование необходимо производить при

больших расстояниях, то на самолете устанавливают специальные

трассеры (пороховые шашки, оставляющие за собой при горении

хорошо видимый с земли огневой факел), которые включаются

летчиком по команде с земли.

Точность измерения координат на малых базах лежит в преде

лах от долей метра до нескольких метров, а на больших базах —

от нескольких метров до нескольких десятков метров.

Фазовый метод

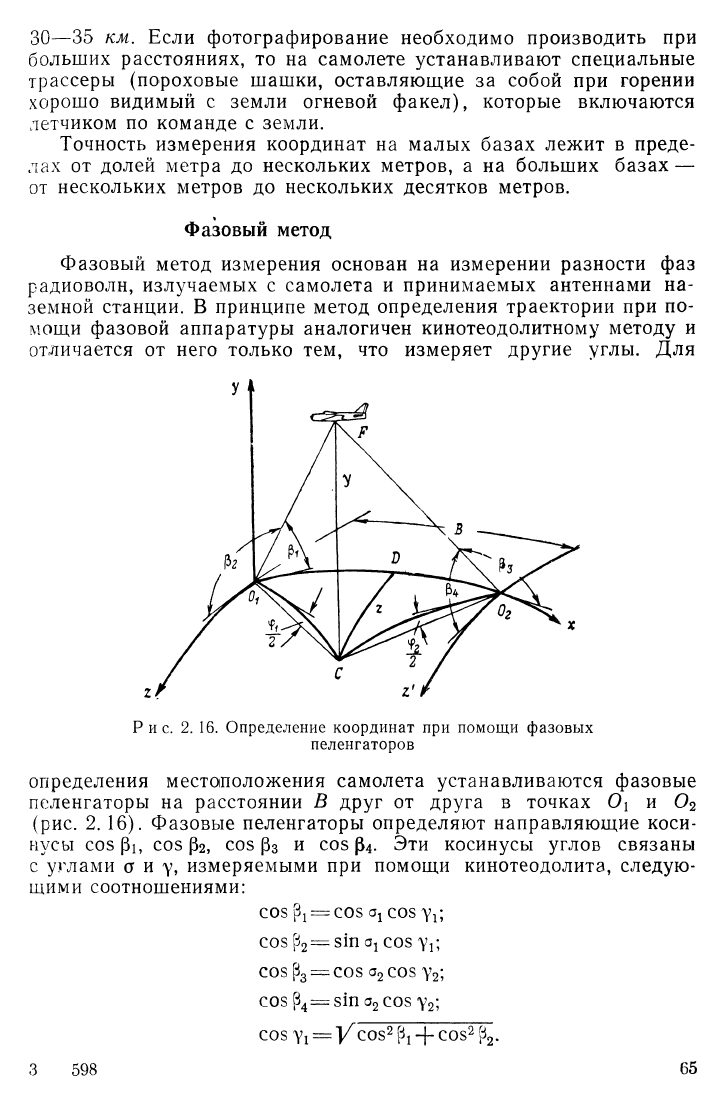

Фазовый метод измерения основан на измерении разности фаз

радиоволн, излучаемых с самолета и принимаемых антеннами на

земной станции. В принципе метод определения траектории при по

мощи фазовой аппаратуры аналогичен кинотеодолитному методу и

отличается от него только тем, что измеряет другие углы. Для

Р и с . 2. 16. Определение координат при помощи фазовых

пеленгаторов

определения местоположения самолета устанавливаются фазовые

пеленгаторы на расстоянии В друг от друга в точках 0 { и 0 2

(рис. 2. 16). Фазовые пеленгаторы определяют направляющие коси

нусы соз (Зь соз (З2, соз (Зз и соз р4. Эти косинусы углов связаны

с углами а и у, измеряемыми при помощи кинотеодолита, следую

щими соотношениями:

соз ^ = СОЗ аг СОЗ УГ,

СОЗ р2= 5 Ш СОЗ

СОЗ р3 = СОЗ а2СОЗ у2;

СОЗ р4=51П а2СО§ у2;

соз уг = У соз2 -(- СОЗ2 р2.

3 598

65

Расчетные формулы для определения координат траектории при

помощи фазовых пеленгаторов аналогичны формулам для кинотео

долитов и могут быть получены в следующем виде:

х = В

соя соя (34

СОЯ З1 соя (34— соя р2 С08 [

г = В

СОЯ СОЯ

СОЯ р! СОЯ {34 — СОЯ р2 СОЯ (

СОЯ — У 1 — С0Я2 ^ — С0я2|32 •

У = В С 0 8 р 4

СОЯ -

У 1— С0я2р1— С0я2^

■ 81П 91

----

г -г-

---

----- ~ -Т

у С052р1 + СОз2р2

X

где

+ 8П1 У С0Я2 -|- С0Я2 Р2

(соя р2 СОЯ Р4 — СОЯ Р2 СОЯ Рз) ’

СОЯ р4 У С0я2 ^ + С0Я2 р2

В _

Я

С08 0} С08 р4 — СОЯ р2 СОЯ Р3

(2. 62)

— радиус Земли для данной местности.

Фазовый метод является активным методом и позволяет без

специального поиска зафиксировать положение самолета, излучаю

щего радиоволны определенной частоты. Для излучения радиоволн

на самолете устанавливаются генератор и антенна. Недостатком фа

зового метода является недостаточная точность на малых высотах.

Определение скорости движения самолета

по траектории

Зная координаты х, у и г как функции времени т, легко подсчи

тать скорость самолета по приближенной формуле

V т —

й1 _

с1Т

V , -

А *

хп х п — 1 .

А т

^п Т„_1

Уу-

_ Ьу

_ Уп— Уп- 1 .

Ат

т п тп— 1

V ,-

А г

2п г п— 1 .

А т

^п Ъп~ 1

Ах, Ду, Аг — приращения координат самолета за время Дт.^

66

Таким способом определяется скорость в земной системе коор

динат, а при Уу — О— путевая скорость, т. е. скорость относительной

земли, а не относительно воздуха.

Точность определения составляющих скорости в основном опре

деляется точностью измерения координат, так как при измерениях

траектории должны применяться точные часы, обычно кварцевые,

погрешностью которых можно пренебречь.

Погрешности в определении скоростей Ух, Уу и Уг будут равны

'

Т/1-1

ЬУу=

-----

1

-----

У Ъ уп-\- Ъуп_ь

Т'П ^п— 1

ЪУг =

-----

-----

У Ъг\ + Ь 4 - и

Тп—

Как видно из формул, погрешность в определении составляющих

скорости тем больше, чем меньше выбранный интервал дифферен

цирования по времени. При полете самолета с постоянной скоро

стью интервал времени следует выбирать как можно большим.

Погрешность определения результирующей скорости

ЬУт = ~^ У У № 1 + У%У\ + У\ЪУ\. (2.64)

Относительная погрешность в определении скорости равна

^ г о = ~ = - ^ , (2-64')

V т

где

1

= У(*п

- - « л - 1 ) 2 +

(гп

-

гп-

1

?

+

(Уп ~ У п-

1

?

:

и =■ у -

У

(Х „ - Л „ _ 1) 2 + (*п - г „ - , ) 2 ( » 4 4 - & 4 - 0 +

“ К У л —

Ул-

0 2 ( 8 «/л + ^ л - 0 •

2.5. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ

АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПОПРАВОК ПВД

Необходимость определения аэродинамических поправок во

всем диапазоне скоростей полета самолета привела к созданию

ряда методов тарировки ПВД в полете. Однако, несмотря на их

разнообразие, все они сводятся к определению зависимости аэро

динамических поправок для статической дра и динамической бра.о

камер ПВД от числа М полета или, для малых скоростей полета,

ОТ приборной скорости Упр.испр.

Основными методами тарировки ПВД являются: метод тари

ровки по скорости и барометрический метод.

3* 67

Метод тарировки приемника воздушного давления, в основу

которого положено определение аэродинамической поправки к ско

ростному напору б^сш = бра.о—б/?а путем сравнения истинной ско

рости полета самолета относительно воздуха со скоростью, изме

ренной на тарируемом самолете, называют методом тарировки ПВД

по скорости.

Метод тарировки приемника воздушного давления, в основу

которого положено непосредственное определение аэродинамиче

ской поправки бра к статической системе приемника, называют

барометрическим.

Тарировка ПВД обычно производится в горизонтальном полете

при различных числах М. При этом с помощью точных приборов

самописцев регистрируются скорость Удр.испр, высота ЯПр<ИСЩ)(/?нпр)

и температура заторможенного потока Гпр.испр.

Измерение геометрической высоты над данным уровнем Я г, ско

рости полета самолета V и ее направления срс производится с по

мощью радиолокаторов, кинотеодолитов или фазовых пеленгаторов.

Для определения зависимости истинного значения температуры

наружного воздуха ТНу скорости ветра 1^, ее направления ср^у

и атмосферного статического давления рн от геометрической вы

соты Яг используются два метода:

1) зондирование атмосферы с помощью шара-зонда. При этом

измеряется температура наружного воздуха ТНу скорость УР и на

правление скорости ветра. Геометрическая высота Яг шара-

зонда измеряется указанным выше способом;

2) зондирование атмосферы с помощью эталонного самолета,

аэродинамические поправки которого известны. При этом опреде

ляется температура наружного воздуха ТН) скорость и направ

ление ветра и атмосферное статическое давление рн на высоте

полета. Геометрическая высота Яг эталонного самолета измеряется

указанным выше способом.

Зондирование атмосферы производится в районе высот полета

тарируемого самолета, до или после его полета. Необходимо, чтобы

интервал времени между зондированием атмосферы и полетом тари

руемого самолета был минимальным.

По полученным данным строят графики изменения измеряемых

параметров в зависимости от геометрической высоты 7я = /(Я г),

фЖ= /(Я г), 1^=/(Яг) и рн =}(Нт). По данным графикам и геомет

рической высоте полета тарируемого самолета определяются истин

ные значения указанных параметров атмосферы.

Метод тарировки ПВД по скорости

В данном случае, прежде всего определяется путевая скорость

самолета УпуТ, которая согласно формуле (2. 63) равна

I / ^

__

"У (х п х п—1)2+ п 2п—1)2 + (Уп Уп—1)2

пут . _ >

ах X п — ^п—1

при ЭТОМ Уу~ 0.

68

Зная путевую скорость самолета Упут, ее направление, скорость

ветра № и ее направление, используя теорему косинусов для косо

угольных треугольников, легко определить истинную горизонталь

ную скорость самолета относительно воздуха

V = У "^ 2пут + Ц72-21ГКпутсоза, (2. 65)

где а — угол между векторами путевой скорости самолета и -ско

рости ветра.

Индикаторная скорость самолета определяется по фор

муле (2. 8)

У, = У У А,

где А — относительная плотность в фактических условиях полета,

определяемая по формуле (2.7)

Д = 0,3793-^-.

Тн

Земная индикаторная скорость определяется по формуле (2. 22)

У 1з= У , - Ъ У еж.

Вычитая из найденной земной индикаторной скорости У*3 пока

зания прибора самописца или указателя скорости Упр.испр, получим

искомую аэродинамическую поправку, определяемую по фор

муле (2. 32)

Vь з ^пр.испр*

или, используя таблицу 2. 1 и формулы (2. 1) и (2.30), можно опре

делить значения скоростных напоров ^Сж, <7пр и дЦсж-

Для тихоходных самолетов, используя номограмму (см. рис.

2.5), строят тарировочные графики поправок бУа= /( Упр.испр) и

бЯа=/(Уприспр, Нр) (рис. 2.17), определяемых по формулам

(2.35) и (2.37).

Для скоростных самолетов строят тарировочный график зависи

мости отношения бдСж= —^ от числа М. Необходимо отметить,

#пр

что с помощью данного метода тарировки ПВД определяется сум

марная поправка к скоростному напору б^сж, поэтому для скорост

ных самолетов, имеющих поправку 6ра.0 к измеряемому полному

давлению, невозможно определить аэродинамические поправки

6Яа и 6М, так как для их определения необходимо знать поправку

бра к измеряемому статическому давлению. Метод определения

последней дан ниже.

69