Корж В.Н. Пчеловодство. Практический курс

Подождите немного. Документ загружается.

средних по силе семей сформировать из них ограниченное

количество сильных семей любыми из имеющихся спосо-

бов. Пусть для этого придется ослабить еще по 1—2 семьи

на одну сильную, но зато будет получен товарный мед.

В противном же случае хороший медосбор будет исполь-

зован семьями на свое развитие, а товарного меда не бу-

дет получено.

1.3. Главный медосбор

Все работы, которые проводились с прошлой осени до

главного медосбора, были, по сути, направлены на реше-

ние одной задачи — создание сильных семей и приведе-

ние их в такое состояние, при котором эти семьи могли бы

собрать максимально возможное количество меда в тех

медосборных условиях, которые складываются в текущем

году.

Главный медосбор — это вершина пчеловодного сезо-

на, вершина не только календарная, но и вершина мастер-

ства пчеловода. И если по вине пчеловода результаты ока-

жутся ниже возможных, то исправить ошибки можно будет

только через год. А чтобы на главном медосборе было

меньше ошибок и проблем, необходимо тщательно и сво-

евременно проводить все работы по содержанию и уходу

за пчелами, а также все подготовительные работы, связан-

ные с выездом и жизнеобеспечением на точке.

1.3. Т. ПОДГОТОВКА 1С ВЫЕЗДУ И ВЫЕЗД НА

МЕДОСБОР

Подготовка к выезду на медосбор начинается задолго

до его начала. Если предполагается выезд на медосбор с

древесных массивов (акация, клен, липа и др.) и район этот

хорошо известен пчеловоду, то в текущем сезоне можно

ограничиться одним, двумя предварительными выездами для

проведения рекогносцировки. На этих выездах оценивают

состояние массивов перед началом их цветения, уточняют

место расположения точка, состояние подъездных дорог.

Если есть необходимость, то проводят подготовительные

работы на точке — расчистку необходимых участков, под-

готовку подставок под ульи и т. п.

Если предполагается выезд на поля с сельскохозяйствен-

ными посевами трав, то заранее необходимо уточнить у

владельцев земли, где, что и на каких площадях посажено

в этом сезоне. После этого проводят необходимое коли-

чество выездов по изучению состояния полей и проведе-

нию подготовительных работ.

Если в текущем году предусматривается неоднократная

кочевка к медоносам, то все предполагаемые места сто-

янок должны быть заранее осмотрены и подготовлены.

Независимо от варианта медосбора, с владельцем зем-

ли заранее должно быть согласовано место расположения

точка, согласованы все вопросы с размещением и получе-

но разрешение на стоянку. При необходимости юридичес-

кие отношения между пчеловодом и владельцем земли мо-

гут быть оформлены соответствующим договором.

Также заранее должна быть оформлена сопроводитель-

ная документация для перевозки пчел: ветеринарный пас-

порт пасеки и разрешение на перевозку пчел.

Все ульи, которые будут вывозиться, должны быть со-

ответствующим образом проверены и подготовлены к пе-

ревозке. Крайне важным моментом при этом является обес-

печение надежного закрепления рамок внутри корпусов,

а также скрепление самих корпусов и всего улья с учетом

того, что на медосбор будут вывозиться сильные семьи в

нескольких корпусах.

Что касается бытовых вопросов на точке, то лучше все-

го необходимое имущество и инвентарь подготовить зара-

нее, а чтобы ничего не забыть, не лишним будет составить

список с полным перечнем всего необходимого. Также не

помешает записать для памяти все мероприятия, которые

надо будет провести в ходе подготовки к выезду.

Непосредственная подготовка семей к перевозке начи-

нается за несколько дней до выезда. Семьи, неправильно

подготовленные к перевозке, могут пострадать от духоты,

запаривания, обрывов сотов. Пчелы и матка также могут

быть придавлены раскачивающимися рамками. Поэтому

надо тщательно готовить пчел к перевозке. Во избежание

обрывов сотов из дадановского улья удаляют тяжелые

рамки, занятые медом больше чем наполовину, и рамки со

свежим напрыском нектара.

Гнезда многокорпусных ульев специально к перевозке

можно не переформировать, так как более короткие рам-

ки менее тяжелы и держатся прочно. Единственное, что

надо сделать в этих ульях, так это убрать медовые магази-

ны, если до этого они уже были поставлены.

Если рамки имеют постоянные боковые разделители, то

все рамки сдвигают к одной стенке улья, а последнюю рамку

у противоположной стороны надежно прибивают в районе

плечиков к передней и задней стенкам.

Если рамки не имеют разделителей, то в улочки между

рамками вставляют деревянные брусочки 12x12 мм дли-

ной 80—100 мм. К верхнему торцу этого брусочка приби-

вают полоску мягкой жести (от консервных банок) разме-

ром 10x20 мм, которая не даст брусочку проваливаться

вниз между рамками. Но лучше все же на одну полоску

жести 10x45 мм закрепить два брусочка в виде буквы

«П», что позволит более надежно фиксировать брусочки

на рамке.

В качестве временных разделителей можно использо-

вать гребенку, сделанную из алюминиевой проволоки диа-

метром 2—2,5 мм (рис. 1.22).

Концы последних петель изгибаются под 90° к оси гре-

бенки, расклепываются молотком, и в них в этом месте

просверливают отверстия под гвоздики. При помощи этих

отгибов каждую гребенку прибивают к своей стенке (пере-

дней или задней). Для того чтобы гребенка надежно фик-

сировалась между боковыми планками рамки, ее сверху

прибивают в одном-двух местах к верхнему бруску рамки.

Для изготовления одной гребенки требуется 2—2,5 м

алюминиевой проволоки. В качестве шаблона можно ис-

пользовать верхний брусок рамки, на котором формуют

широкую часть гребенки (25 мм). Узкую петлю гребенки

(12 мм) изгибают «на глаз».

Эта гребенка легко вставляется между рамками, посколь-

ку обладает гибкостью, но после установки ее на место и

закрепления она надежно фиксирует рамки от сдвига. Если

рамки зафиксировать за несколько дней до уезда и пчелы

успеют запрополисовать плечики, то такая конструкция по

надежности не уступает традиционным способам фиксиро-

вания рамок.

Следующий, очень важный момент подготовки, — обес-

печение надежной вентиляции семей в ульях во время пе-

ревозки. Существует много способов осуществления дос-

таточной вентиляции, однако ниже будет описан один из

способов, которым я пользуюсь на протяжении многих лет.

Улей у меня имеет подрамочное пространство 150 мм,

оборудован противоклещевой сеткой (ниже летка) и выни-

мающимся на две стороны поддоном. Верх улья оборудо-

ван подкрышником и крышей.

Вентиляцию на переезд организую так. С улья снимаю

крышу, подкрышник, а также утепляющую подушку и хол-

стик. Верх открытого улья закрываю тонкой воздухопро-

ницаемой тканью (лучше всего — стираным темным сит-

цем), которая плотно прижимается к верхнему срезу улья

накладывающимся подкрышником. Крышу на перевозку не

ставлю, поэтому сверху улей оказывается закрытым толь-

ко воздухопроницаемой тканью. Кстати, перед постанов-

кой эту ткань надо обязательно просмотреть на предмет

отсутствия хотя бы малейших дырочек, через которые пчелы

смогли бы выбираться наружу при перевозке.

Внизу улья выдвигающуюся назад противоклещевую сет-

ку, для исключения ее смещения при перевозке, прибиваю

двумя гвоздями к улью, а поддон убираю. В результате

под сеткой образуется хорошо вентилируемое простран-

ство, а пчелы через сетку проникнуть вниз не могут.

Все работы, связанные с организацией вентиляции, вы-

полняются вечером, накануне дня перевозки. Непосред-

ственно перед погрузкой, ранним утром (еще по темно-

те), полностью закрываются и фиксируются гвоздиками

летки.

Такая сквозная вентиляция через верх и низ улья явля-

ется, по моему мнению, оптимальным вариантом вентиля-

ции при перевозке пчел. За многие годы ее использования

в разных погодных условиях не было ни малейших предпо-

сылок к перегреву пчел.

Можно предположить, что сложности могут возникнуть

при перевозке пчел на открытой машине во время дождя.

В таком случае надо заранее подготовить целлофановую

пленку, которой можно будет в случае необходимости зак-

рыть ульи сверху.

В пути части улья не должны разъединяться, иначе из

щелей будут выходить пчелы. Поэтому корпуса улья, его

дно и крышу плотно подгоняют друг к другу и хорошо

соединяют специальными скрепами. Существует много ва-

риантов скрепления улья перед перевозкой. Самый про-

стой, по моему мнению, такой способ. Вначале полностью

подготовленный к перевозке улей опоясывают по перимет-

ру сверху вниз крепким капроновым шнуром диаметром

5—7 мм, который хорошо натягивают и завязывают. Затем

в любом удобном месте между ульем и шнуром вставляют

вертлюг из проволоки диаметром 2,5—3,0 мм (рис. 1.23).

Петли вертлюга развернуты в противоположные сторо-

ны по углом 90° по отношению к оси вертлюга. Затем вер-

тлюг начинают вращать относительно его середины, где

находится шнур, и таким образом шнур начинает свивать-

ся в косу, уменьшать свою общую длину и крепко стяги-

вать все части улья. Обычно для надежного стягивания

необходимо сделать 2—3 поворота вертлюга. После этого

петли заводятся на шнур и таким образом фиксируются от

обратного разворота вертлюга (рис. 1.24).

Натягивание шнура делают «до звона». Непосредственно

перед погрузкой еще раз проверяют силу натяга. Если шнур

немного растянется за ночь, то надо сделать дополнитель-

ную подтяжку, после чего опять зафиксировать вертлюг.

Можно использовать и другие способы фиксации кор-

пусов. Так, например, очень надежным и удобным спосо-

бом фиксации является скреп, состоящий из капроновой

ленты (фала) и рычажного фиксатора, изготовленного

из арматуры, который в свое время изобрел Г.Ф. Таранов.

Грузить полностью подготовленные ульи на машину

можно ранним утром до-восхода солнца. Однако при

большом количестве ульев погрузку можно проводить и

поздним вечером после окончания лета пчел. Если после

погрузки пчелы ночью будут находиться в закрытом кузове

(КУНГ или под.), то обязательно надо организовать очень

хорошую вентиляцию кузова, поскольку большое коли-

чество семей в замкнутом малом объеме требует боль-

шого количества свежего воздуха, особенно в жаркие

летние ночи. Один мой товарищ и достаточно опытный

пчеловод при первом использовании КУНГ-а загрузил в

него пчел на ночь, но не организовал в кузове достаточ-

ную вентиляцию. По прибытии утром на тонок обнару-

жил, что из 20 перевозимых семей 7 самых сильных се-

мей запарились.

Если перевозка ульев будет происходить по хорошей

асфальтовой или грунтовой дороге, то их в кузове или

салоне машины лучше размещать передними или задними

стенками по ходу. Сила инерции, возникающая при разгоне

и торможении машины, будет давить не на плоскость со-

тов, а вдоль этой плоскости, и соты, даже тяжелые, не

будут разламываться.

При перевозке пчел по плохим просёлочным или лесным

дорогам, по которым транспорт движется медленно, ульи

ставят в машине плоскостью сота поперек движения. В та-

ком положении они более устойчивы к действию сил, воз-

никающих при резких боковых колебаниях на ямах и буг-

рах этих дорог.

Скорость движения машин с пчелами по хорошим доро-

гам поддерживается в тех же пределах, что и при перевоз-

ке обычных грузов. Скорость движения по проселочным и

лесным дорогам зависит от их качества, но, как правило,

поддерживается в пределах 15—30 км/ч, снижаясь еще

больше в местах, где проезд затруднен.

По прибытии к массивам медоносов ульи сразу рас-

ставляют на заранее подготовленные места. Если прибытие

состоялось в ночное время, то сразу после расстановки

во всех ульях открывают летки. С приездом на место на

заре или с восходом солнца летки открывают у половины

ульев и в первую очередь — у сильных семей.

Если открыть летки сразу у всех семей, то может на-

чаться бурный облет, следствием которого будут блужда-

ния и слет пчел одних семей в другие. При этом, как прави-

ло, пчелы слабых семей слетают в более сильные семьи,

в результате чего слабые семьи еще более ослабнут, а силь-

ные — еще более усилятся.

После того как семьи, начавшие облет первыми, станут

его заканчивать, открывают летки у остальных семей.

При первой возможности (желательно к вечеру в день

приезда) ульи переводят из походного положения в рабо-

чее. При необходимости сразу ставят магазины с сушью,

а в дальнейшем приступают к выполнению всех необходи-

мых мероприятий по содержанию и уходу на главном ме-

досборе.

В день приезда ставят прилетные доски и устанавлива-

ют поилку. Если поилка будет установлена позже, то пчелы

найдут воду в другом месте (эта вода может быть или

очень далеко, или плохого качества) и потом их будет труд-

но приучить к поилке. При хорошем взятке (более 2 кг в

день) пчелы практически не посещают поилку — находя-

щейся в нектаре воды им будет достаточно для приготов-

ления личиночного корма.

1.3.2. ОБОРУДОВАНИЕ ПОЛЕВОГО ТОЧКА

Пчеловоды очень часто основное внимание на медосбо-

ре уделяют уходу за пчелами, забывая о том, что соб-

ственное здоровье является залогом и основой успешного

пчеловодства: не будет здоровья — не будет и меда.

Забота о собственном здоровье на полевом точке начи-

нается с создания комфортных условий повседневной жиз-

ни, которые во многом определяются правильным обору-

дованием точка.

Для безопасного проживания на точке перед началом

его оборудования обязательно надо внимательно осмот-

реть все деревья, находящиеся в зоне точка. Осмотр ве-

дется с целью обнаружения деревьев, которые при силь-

ных порывах ветра могут упасть. Если такие деревья будут

обнаружены, но нельзя их спилить, точок надо перенести в

другое безопасное место.

На занимаемой территории, помимо места расположе-

ния ульев, должна быть оборудована жилая зона: место

для размещения пасечного домика или палатки, место для

приготовления и приема пищи, место для хранения продук-

тов, яма для бытовых отходов, туалет и, по возможности,

душ.

Если откачка меда будет проводиться на полевом точ-

ке, то еще оборудуется помещение для откачки меда, о чем

будет подробно рассказано дальше в подразделе «Откач-

ка меда».

Место расположения пасечного домика или палатки обо-

рудуется на сухом участке в противоположной стороне от

направления основного полета пчел на медосбор, как пра-

вило, в тени деревьев. Стоянка домика или палатки долж-

на быть защищена от ливневых потоков во время сильных

дождей. Для этого стоянка выбирается с учетом рельефа

местности на возвышенностях или небольших склонах, а не-

посредственно домик или палатка по периметру обкапыва-

ется сплошной неглубокой канавкой, от которой делается

сток в сторону понижения рельефа.

Если пищу будут готовить на газовой печке, то место

для приготовления пищи оборудуют рядом с домиком. Луч-

ше всего над этим местом разместить целлофановый тент,

который одной стороной закрепляют за крышу, домика,

а второй — за деревья. Под таким тентом удобно не толь-

ко готовить, но и можно принимать пищу в непогоду.

• Удобный размер тента — 2—3 м. Делают его из толстой

целлофановой пленки, которую для большей прочности надо

по периметру прошить киперной лентой или тесьмой. В уг-

лах тента надежно пришивают прочный шнур, при помощи

которого тент закрепляют в необходимом месте.

Если пищу будут готовить на костре, то в таком случае

его всегда нужно разводить на одном* месте, которое дол-

жно быть подготовлено и оборудовано. Подготовка кост-

рища состоит в том, что на площади диаметром 40—50 см

снимают дерн приблизительно на 10—15 см. Затем этим

дерном по периметру круга выкладывают ограждение кос-

трища. Для подвески посуды ставят таганок. Удобнее ста-

вить не «классический» таганок на двух рогульках и попе-

речной палке, а делать наклонный таганок. Прочную сы-

рую палку (диаметром 3—4 см) заостряют с одного конца

и вбивают в землю под углом 30—40° так, чтобы ее проти-

воположный конец находился над будущим костром.

Под вбитый конец подсовывают чурку соответствующе-

го диаметра. Посуду на таганок удобнее вешать не на руч-

ку, а через «интегралы» — изогнутую в виде латинской

буквы «S» проволоку диаметром 3—4 мм.

Для того чтобы на костре можно было удобно пользо-

ваться сковородой, под таганок ставят на бок два красных

кирпича (параллельно таганку). Эти кирпичи находятся на

кострище постоянно, так как для приготовления пищи не

требуется большой костер, а кирпичи будут удерживать

дрова от раскатывания.

При длительном пользовании сковородой для поджари-

вания рыбы, мяса, картошки и др. надо предварительно

развести костер, чтобы он наполовину прогорел и образо-

вались угли. После этого большое пламя костра убирается

и поджаривание проводится на тлеющих углях (как при

приготовлении шашлыка).

Пользуясь костром, особенно в лесу или около созре-

вающих хлебных полей, надо самым серьезным образом

соблюдать правила противопожарной безопасности. Ведь

в знойное лето от костра до большой беды — буквально

один неосторожный шаг.

Для хранения продуктов можно использовать холодиль-

ник, который харьковские пчеловоды заставили работать

не от электрической сети, а от ... газа. Для этой цели ис-

пользуют не компрессорные, а адсорбционные холодиль-

ники — «Кристалл», «Морозко» и др. Эти холодильники

немного переоборудуются. Из камеры, где при помощи

теплоэлектронагревателя (ТЭН) в штатном режиме произ-

водится нагрев рабочего вещества, убирают ТЭН, вместо

которого туда вводят изготовленную своими силами газо-

вую горелку. Эта горелка при помощи газового шланга че-

рез редуктор подсоединяется к газовому баллону. Горелку

поджигают и при помощи запорного винта-регулятора (как

в паяльной лампе) производят регулирование интен-

сивности пламени горелки, от которого будет зависеть вели-

чина температуры охлаждения в холодильнике. При интен-

сивном пламени горелки холодильник может быть превра-

щен в морозильную камеру. Как правило, для нормальной

работы холодильника величина пламени горелки должна б£ггь

не более 1,5—2,0 см.

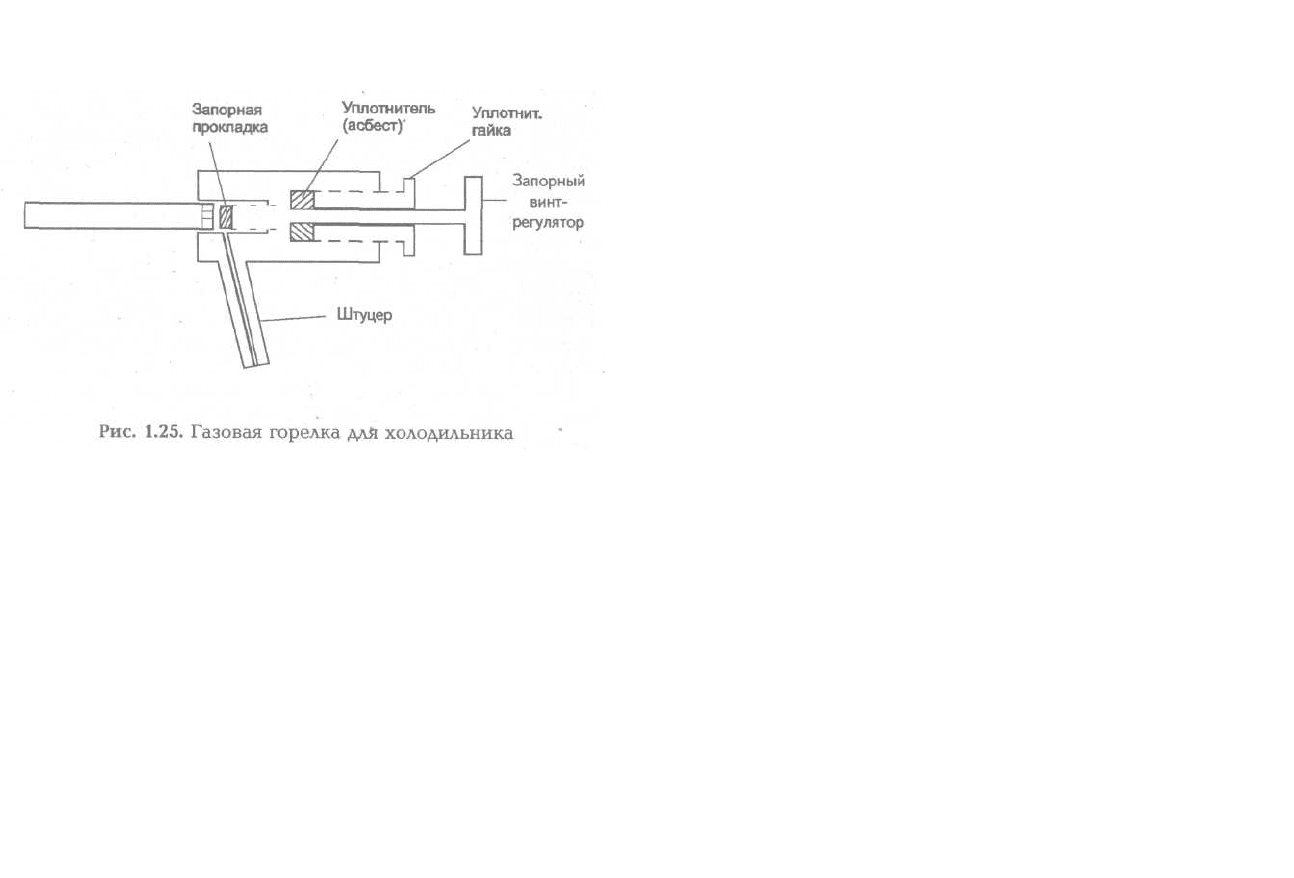

Один из возможных вариантов газовой горелки пред-

ставлен на рис. 1.25 (разрез по оси).

В последнее время изготовленные кустарным способом

подобные газовые горелки, заменяющие паяльные лампы

на бензине, продаются на базарах.

Если холодильника на точке не будет, то для хранения

продуктов надо в тени деревьев вырыть яму глубиной не

менее 0,5 м и нужных размеров. Сверху яму по периметру

надо обязательно обваловать землей высотой около 10 см,

для того чтобы внутрь ямы не попадала дождевая вода.

Затем верх надо плотно закрыть, лучше всего дощечками,

чтобы в яму не попадали мыши, ежи и прочая живность, и,

наконец, все сооружение сверху накрывают куском рубе-

роида или плотной целлофановой пленки, которая прижи-

мается каким-нибудь грузом.

На точке также должна быть оборудована яма для бы-

товых отходов. Каждый раз после складывания туда пище-

вых отходов их надо сверху засыпать небольшим слоем

земли, чтобы там не заводились мухи.

Не ближе чем в 50 м от жилой зоны в стороне, противо-

положной основному лету пчел, оборудуется туалет. Яму

туалета также надо периодически засыпать землей.

Если рядом с точком нет водоема, то очень желательно

оборудовать душ. Самый простой вариант полевого душа

такой. В удобном месте к крепкой ветке дерева прикреп-

ляется надежный крюк, к которому на необходимой высоте

можно будет повесить ведро с водой. В боковой стенке

ведра в самом низу закрепляется небольшой краник. За

несколько часов до использования в ведро наливается вода

и ставится на солнце. Для увеличения температуры нагрева

воды ведро снаружи надо покрасить черной краской и

накрывать его сверху крышкой. После того как вода дос-

тигнет комфортной температуры, ведро вешают на крюк, •

открывают немного краник и принимают душ. Одного ведра

воды вполне достаточно для мытья одного человека, а

при экономном расходовании могут помыться и два че-

ловека.

Пасечник должен поддерживать в чистоте свое тело не

только потому, что это общепринятая норма, но еще и

потому, что пчелы очень остро и негативно реагируют на

грязное тело.

Исключительно важное значение при выполнении тре-

бований гигиены имеет чистота кожи. В коже расположе-

ны потовые и сальные железы. Выводные протоки пото-

вых желез выделяют на поверхность за сутки значительное

количество пота — около 1 л, а при выполнении тяжелых

физических работ — и до 2—3 л. В состав пота входят

аммиак, мочевая кислота, мочевина, которые имеют не-

приятный запах и крайне раздражающе действуют на пчел.

Сальные железы человека выделяют на поверхность кожи

жировые и другие вещества в общем количестве более

20 г в сутки. Кроме этого, происходит постоянное отмира-

ние клеток верхнего слоя кожного покрова. В результате

выделения на поверхности тела пота, жировых веществ и

отмирающих клеток кожи появляются благоприятные усло-

вия для развития на коже микроорганизмов, которые ста-

новятся источниками распространения различных болезней.

Загрязненная кожа оказывает вредное влияние на чело-

века, особенно в жару, так как через такую кожу ухудша-

ется газовый обмен (кожа не «дышит»), ослабляются ее

защитные функции, появляются условия для развития кож-

ных болезней. А поэтому и рекомендуется как перед нача-

лом работы, так и по окончании ее мыться или принимать

душ, а через день, максимум — два дня менять нательное

белье, не реже одного раза в неделю мыться в бане или

принимать ванну и менять постельное белье.

Нижнее белье после его смены надо сразу же пости-

рать, что всегда можно сделать при Наличии на точке даже

небольших запасов воды. Суточной его просушки на от-

крытом воздухе и особенно на солнце вполне достаточно

для надежной дезинфекции белья.

Сложной задачей на кочевке является обеспечение пол-

ноценного и качественного питания, которое является обя-

зательным условием недопущения желудочно-кишечных

болезней и расстройств.

Безусловно, необходимым в этом плане является прием

пищи, которая приготовлена при кипячении. Желательно

также использовать для питья кипяченую воду, особенно

если для этих целей берется вода из источников, питаю-

щихся поверхностными водами. Хорошо в питьевую воду

добавлять немного сухого вина. Помимо того, что такой

напиток хорошо утоляет жажду, он нормализует работу

желудочно-кишечного тракта, поскольку кислая среда дей-

ствует угнетающе на патогенную микрофлору кишечника.

Если нет сухого вина, то воду можно подкисливать лимо-

ном или лимонной кислотой.

Отличный десертный напиток получается, если на стакан

воды добавить 1—2 чайных ложки меда и по вкусу — яб-

лочный или виноградный уксус. Этот напиток не только

вкусный и простой в изготовлении, но и полезный, так как

в нем имеются практически все необходимые для организ-

ма микроэлементы.

Пищу на кочевке надо употреблять только свежеприго-

товленную, поскольку хранение ее в жару даже на протя-

жении нескольких часов резко снижает ее вкусовые и са-

нитарные качества. Следовательно, каждое приготовление

пищи должно рассчитываться на один прием. Небольшие

порции еды удобно готовить из сухих полуфабрикатов,

суповых наборов, бульонных кубиков. Эту «казенную» пищу

можно «одомашнить», если добавить немного картошки,

морковки, зелени, лука, чеснока. Можно в кипящем супе

распустить одно свежее яйцо или покрошить заранее сва-

ренное крутое яйцо.

Проверенной и хорошо хранящейся на точке пищей яв-

ляются сухари (особенно ржаные), крепко соленое сало,

яйца, лук, чеснок, картофель, морковь. В зависимости от

возможностей и привычек пчеловодов, могут использоваться

и другие продукты. Главное — обеспечить их качествен-

ное хранение и приготовление.

Поскольку пчеловоды на точке ведут автономную жизнь

вдали от населенных пунктов, то с собой надо обязатель-

но иметь аптечку первой помощи. Минимальный набор ап-

течки включает: пинцет, стерильный бинт и вату, резино-

вый жгут, 10—12% раствор нашатырного спирта, спирто-

вую настойку календулы, таблетки димедрола, цитрамона,

анальгина, сердечные капли, валидол, одноразовые шпри-

цы (10 мл), преднизолон и адреналин в ампулах, раствор

йода или зелени бриллиантовой, ранозаживляющую мазь

типа «Спасатель», спирт медицинский.

Если пчела ужалит в лицо, особенно в районе глаз, то

во избежание опухания лица место ужаления надо несколько

раз протереть адреналином или увлажненным слюной ва-

лидолом.

При сильном отравлении пчелиным ядом следует каж-

дые 3—4 часа принимать по стакану такой смеси: 50—100 г

меда, 200 г водки, 1 г аскорбиновой кислоты на литр кипя-

ченой воды.

1.3.3. МЕРЫ ПО СДЕРЖИВАНИЮ КЛЕЩА

НА МЕДОСБОРЕ

В борьбе с клещом не должно быть перерывов, поэто-

му после выезда на медосбор мероприятия по сдержива-

нию развития клеща надо обязательно продолжать. А по-

скольку пчелы работают на сборе товарного меда, то ни о

каких медикаментозных препаратах речи быть не может.

Можно для этой цели применять только биологические спо-

собы борьбы с клещом или «мягкие» меры с использова-

нием натуральных продуктов или препаратов, действие ко-

торых основано на использовании сильных запахов, кото-

рые, как известно, клещ не любит. Этот метод можно назвать

«методом аромотерапии».

Из биологических способов борьбы с клещом в настоя-

щее время применяется периодическое (с интервалом в 7—

10 дней) вырезание закрытого трутневого расплода, на

котором в основном и находятся выводящиеся клещи. Сто-

ронники этого способа при этом еще исходят из того, что

на выращивание и содержание в семье трутней меда рас-

ходуется в 5-7 раз больше, чем на такое же количество

пчел. А коль скоро это Taj<, то при вырезании трутневого

расплода соответствующее количество меда будет идти

дополнительно в товарный мед.

С точки зрения формальной логики, эти рассуждения

правильны, однако жизнь такой сложной биологической

системы, каковой является пчелиная семья, далеко не все-

гда подчиняется законам формальной логики. Состав есте-

ственно развивающейся здоровой пчелиной семьи, в жизнь

которой вмешивается человек, в любой период времени

оптимален и биологически целесообразен. Если бы этого

не было, то «Его Величество» естественный отбор давно

бы «упразднил» пчелу как вид.

В нормальной пчелиной семье при ее естественном раз-

витии никогда не бывает много трутней, как нам это иногда

представляется. Их в семье бывает ровно столько, сколь-

ко необходимо для надежного продолжения рода. Даже

при самых идеальных условиях семья никогда не будет

постоянно выращивать большое количество трутней. На

этот счет в семье, безусловно, существуют естественные

ограничительные механизмы, которые приводят количество

трутней в соответствие с силой семьи.

Вот что говорил по поводу рассматриваемой проблемы

проф. Ф. Руттнер (1981): «Теперь нам известно, что дан-

ные о большом потреблении корма трутнями не только

преувеличены, но и то, что выращивание трутней включено

в динамическую и биологическую систему «пчелиная се-

мья» и что последняя представляет собой не механичес-

кую структуру простой совокупности отдельных факторов,

но результат поразительного обмена веществ, сущность

которого нами и теперь еще далеко не раскрыта. Не уди-

вительно, что реальность выглядит совсем иначе, чем это

позволяют предположить беглые расчеты, и что нет при-

чин рассматривать выращивание трутней как обузу для

товарного медосбора».

Учитывая это, можно сказать, что рекомендации выре-

зать трутневой расплод для борьбы с клещом только на

первый взгляд кажутся безусловно правильными. А что же

касается их реальной эффективности, то мне пока не при-

ходилось видеть ни одного пчеловода, который таким об-

разом смог бы избавить семьи от клеща или в значитель-

ной степени уменьшить его количество в семье. Известно,

что при отсутствии трутневого расплода самки клеща ус-

пешно откладывают яйца и на пчелиный расплод.

Для семьи вырезание трутневого расплода — это, не-

сомненно, стресс со всеми вытекающими последствиями,

которые, оказывается, снижают продуктивность семьи. А ме-

ханизм развития этого процесса такой: вырезание трутневого

расплода нарушает биологическое равновесие в семье,

срочно мобилизуются дополнительные силы на очистку гнезда

и строительство новых трутневых ячеек, а затем — и на

кормление новых личинок. На ликвидацию этой «аварии»

затрачиваются силы тех пчел, которые могли бы заниматься

другой полезной работой. Эти пчелы, кроме того, на корм-

ление новых личинок будут расходовать дополнительный

корм, который мог бы пойти в товарный мед. Удаляя из

гнезда трутневой расплод, пчеловод, по сути, выбрасывает

из гнезда тот мед, которым пчелы кормили до запечатыва-

ния этот расплод. Вряд ли количество меда, которое могли

бы съесть нормально выводимые трутни, превышает то ко-

личество меда, которое будут затрачивать пчелы на корм-

ление постоянно вырезаемого расплода.

Сама процедура вырезания расплода чрезвычайно тру-

доемка и требует полной разборки расплодного гнезда,

что тоже, как известно, снижает медосбор. После выреза-

ния расплода семьи становятся злыми даже при наличии

взятка.

Что же касается медосбора в рассматриваемой ситуа-

ции, то Д. Аллен (1958) установил, что семьи, которым

была предоставлена свобода в выращивании расплода (т. е.

с большой долей трутневого расплода), не производили

заметно меньше пчелиного расплода и дали такой же ме-

досбор, как «ограничиваемые» семьи с минимальным ко-

личеством трутневого расплода. Но так как трутневые ли-

чинки, без сомнения, потребляли корма больше, чем семьи

с ограниченным количеством трутней, то можно сделать

вывод, что семьи, которые выращивают «много» трутней,

прилежнее работают. Во всяком случае, нет повода, из-за

страха уменьшения медосбора, уничтожать много трутней

(по Ф. Руттнеру, 1981).

А вот что по этому поводу пишут Г.Д. Билаш, Н.И. К-

ривцов и В.И. Лебедев (1999): «Семьи, которым позволя-

ли свободно выращивать трутневой расплод в неограни-

ченном количестве, собирали меда столько же, сколько и

семьи, где выращивание трутневого расплода было све-

дено к минимуму».

Учитывая сомнительную эффективность рассматривае-

мого приема для реального сдерживания развития клеща и

те последствия, которые могут быть в семье в случае по-

стоянного вырезания трутневого расплода, я бы не реко-

мендовал использование этого приема на практике. Не надо

пчелу «ломать через коленку», лучше создать ей такие

условия, при которых она сможет жить по своим биологи-

ческим законам, а не по нашим представлениям о том, как

ей надо жить.

По этому поводу очень образно высказался Вс. Шима-

новский: «На пчел нельзя смотреть как на машинок («аэро-

планчик»), предназначенных" для переноски меда из цвет-

ков в ульи. Это живые существа с довольно развитой не-

рвной системой, а нервная система не подчиняется грубым

внешним влияниям. Поэтому задачи пчеловода должны быть

достигнуты путем использования желания пчел, а не путем

борьбы с этим желанием».