Китаев - Смык Л.А. Психология стресса

Подождите немного. Документ загружается.

приспособлены ходом эволюционно-биологического процесса. Трудно перечислить многообразие

производственных факторов, которые могут быстро или исподволь создать дистресс у человека

(производственные шумы, работа с микроманипуляторами, управление скоростными

транспортными средствами и т. п.). Важным направлением психологической науки стали

инженерная психология и эргономика, среди задач которых была разработка принципов

конструирования средств производства и производственной среды таким образом, чтобы повысить

эффективность и надежность системы «человек—машина» и вместе с тем предотвратить дистресс

у человека, включенного в систему «человек—машина» [31, 37, 38, 48, 49, 59, 90, 92, 93, 98, 99,

100, 122, 120, 166, 183, 190, 191, 220, 246 и др.). Эта задача решалась двояко. Во-первых, путем

мобилизации в ходе трудового процесса резервных (адаптациопных) возможностей человека, т. е.

за счет создания стресса без дистресса. Во-вторых, путем создания машин, работая с которыми

человек защищен от перенапряжения своих психофизиологических и психологических

возможностей, т. е. путем своего рода адаптации технических средств к работающему с ними

человеку. В последние годы сходные проблемы решаются технической эстетикой, которую иногда

путают с рекламным оформлением. Первая, в частности, разрабатывает принципы оформления

внешнего вида орудий труда и средств производства таким образом, чтобы повысить

эффективность и надежность деятельности, создав у работающего человека стресс без дистресса.

Вторая должна привлечь человека к рекламируемому предмету, создав у него эустресс (приятный

стресс).

Между выраженностью стресса, эмоциональной напряженностью, активизацией нервной системы,

с одной стороны, и эффективностью работей деятельности — с другой, нет однозначной

зависимости. В начале пашего века Р. Йеркс и Дж. Додсон [574| экспериментально показали, что с

ростом активизации нервной системы до определенного критического уровня эффективность

деятельности повышается. Однако при дальнейшей активизации первпой системы, иными

словами, при увеличении стрессотен-ности действующих факторов, показатели деятельности

начинают снижаться.

Низкую работоспособность при малой стрессогониой активизации можно рассматривать как

результат малой вовлеченности адаптационных резервов в процессы, условно говоря, защиты

организма от требований среды. Сложнее объяснить, за счет чего снижаются показатели

работоспособности при превышении критического уровня стрессовой напряженности. Одна из

гипотез состоит в том, что рост напряженности «сужает» внимание. При этом первоначально

отбрасываются менее зпачимые и «балластные» сигналы,

31

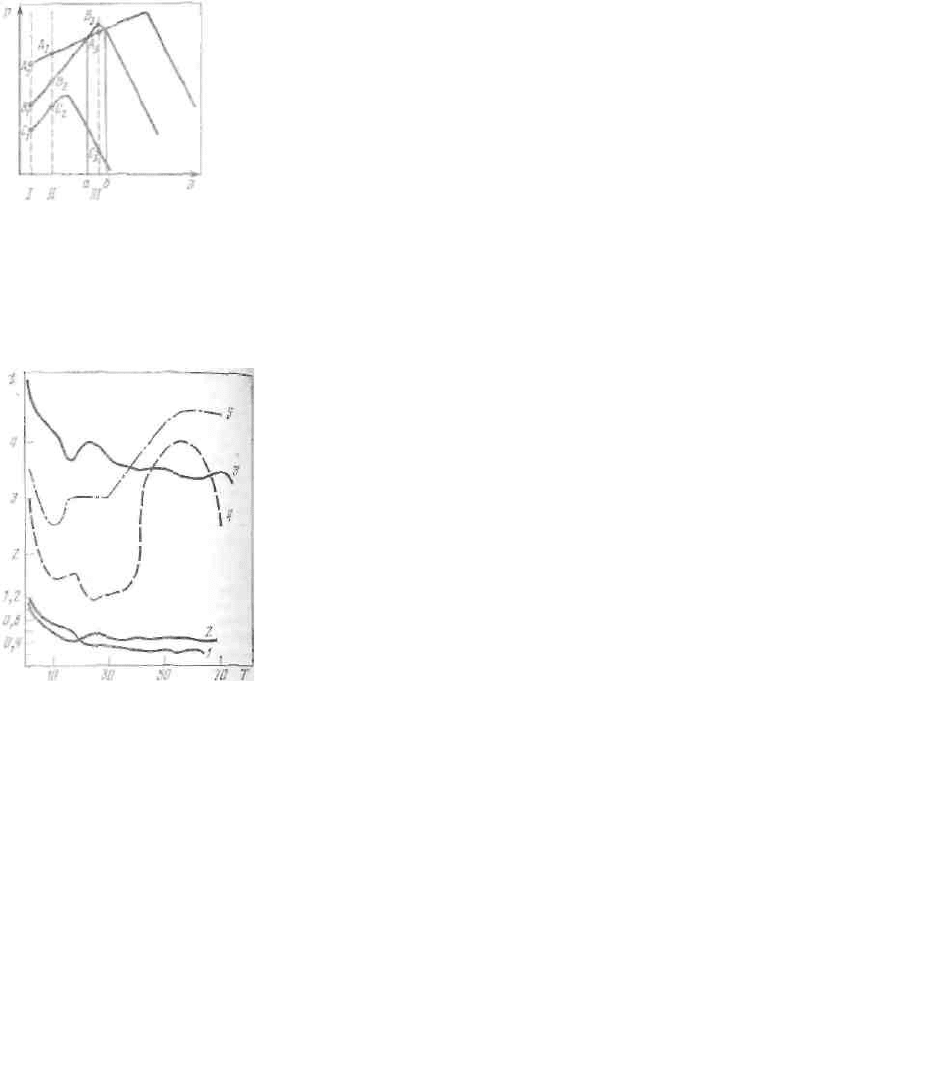

Рис. 3. Корреляция между качеством деятельности (Р) и экстремальностью действующего фактора

(Э) при различных сложностях деятельности А — простая деятельность, В — деятельность

средней сложности, С — сложная деятельность; I —нормальное состояние человека, II —

начинающийся стресс, III — выраженный дистресс; о — первый, б — второй уравнительный

уровень экстремальности

Рис. 4. Показатели операторской деятельности при длительном стрессе (по Л. Д.

Смирическому, 1979)

J — простая сенсомоторная реакция; г — реакция на аварийный сигнал; з — передача цифровой

информация; 4 — оперения по наведению (детерминированному); 5 — операция по наведению

(стохастическому), t — время выполнения задания (в секундах), Г — время эксперимента (в

сутках)

что повышает эффективность деятельности [359]. Дальнейшее сужение внимания сверх

критического ведет к потере значимых сигналов и к снижению эффективности как внимания, так и

деятельности, требующей высокого уровня внимания.

Показатели качества относительно сложной деятельности достигают критической верхней точки

при меньшем уровне стрессовой напряженности, чем показатели относительно простой

деятельности [324] (рис. 3).

Таким образом, в одно и то же время при нарастающих симптомах стресса показатели выполнения

сложной задачи могут снижаться, а показатели простой — возрастать. Стресс, способствующий

улучшепию показателей работоспособности, расценивается как стресс без дистресса. Ухудшение

этих показателей при стрессе рассматривается как проявление дистресса.

Начинающих экспериментаторов иногда приводит в недоумение улучшение качества

деятельности (несложность которой они недооценивают) у людей с резким ухудшением

самочувствия при стрессе. Подобное явление следует рассматривать как проявление большей

устойчивости в экстремальных условиях психических функций, лежащих в основе относительно

простой деятельности, по сравнению с меньшей устойчивостью физиологических функций.

Нами обнаружено, что при некотором уровпе стрессовой напряженности может возникать

парадоксальная ситуация, когда показатели выполнения более сложной деятельности могут

возрасти выше, чем возросшие показатели менее сложной деятельности (рис. 3) [133,495]. При

нарастании стрессовой напряженности можно различать два ее уровня, при которых будет

наблюдаться равенство показателей таких более или менее сложных видов деятельности. Если

стрессовая напряженность превысит первый «уравнительный уровень», то более сложная задача

будет выполняться лучше простой. Превышение второго «уравнительного уровня» ведет к

прогрессивному снижению качества более сложной деятельности, тогда как менее сложная — еще

может улучшаться. Прогностическое значение идентификации (определения) этих уровней

стрессовой напряженности очевидно.

Сказанное выше делает понятным, каким образом различие используемых разными авторами

критериев сложности задач, решаемых при стрессе, подчас создает кажущуюся противоречивость

данных, полученных при исследовании динамики работоспособности при стрессе.

Анализ физиологических показателей стресса подтвердил существование двух типов стратегий

при деятельности человека в стрессогенных условиях, затрудняющих ее. Работоспособность могла

сохраняться при возрастании «затрат» организма (по показателям выделения адреналина,

порадреналина, кортизола и по показателям частоты пульса). В другой серии экспериментов,

когда работоспособность снижалась, физиологические показатели состояния оставались

пеизменными [4631. Следовательно, при деятельности в стрессогенных условиях либо одна, либо

другая группа показателей может изменяться согласно закону Йеркса—Додсона. Наряду с этим

известно, что обе группы показателей могут изменяться содружественно при стрессе. В

цитированной работе в двух сериях экспериментов не был уравнен фактор субъективной

направленности па достижение показателей деятельности. Значение этого фактора может стать

решающим в динамике как физиологических показателей, так и показателей работоспособности

при стрессе. Было показано, что при длительной деятельности в условиях, экстремальность

которых достигалась за счет монотонной онаснос-

33

ти, увеличелпе экстремальности за счет дополнительного психологического стрессора могло

оказывать разный эффект в зависимости от того или ппого побуждения к работе. Дополнительный

стрессор мог либо нормализовать стрессово-измененные физиологические показатели и

показатели деятельности — при стеническом возрастании факторов, мотивирующих деятельность

испытуемых, либо вести к еще большему ухудшению и тех и других показателей при

недостаточности или неадекватном побуждении испытуемых к «хорошей » работе [31]. Таким

образом, мотивирующие факторы могут до какого-то уровня стресса оказывать существенный

стрессрегули-рующий эффект.

Было показано также, что высокая контролируемость испытуемым предъявляемой ему задачи в

стрессогенной ситуации способствует увеличению секреции катехоламинов и подавлению корти-

золевой секреции [378]. Эти физиологические данные подтверждают значимость условий

деятельности, создающих возможность для реализации принципа «активного оператора» [92 и

др.].

Однако при чрезмерных стрессовых требованиях к работающему человеку, например во время

автомобильных гонок, как полагают Сиене и Спенс [534], катехоламиновая секреция может

оказывать «разрушительное» действие на профессиональную работоспособность человека. Это

происходит согласно интерпретации Мстербруком [3591 закона Йеркса—Додсона за счет сужения

диапазона внешних сигналов, используемых субъектом деятельности при высоком стрессогенном

возбуждении.

Различными авторами было обнаружено, что дистресс, возникающий в эмоционально неприятной

рабочей обстаповке, имеет последействие, распространяющееся на внерабочее время. Такое

«накопившееся» последействие трудно компенсировать в часы досуга [387, 568]. Поэтому

считается более эффективным предотвращать возпикновепие дистресса на работе, чем пытаться

сиять его в свободное от работы время.

Сравнительно мало экспериментальных исследований трудовой деятельности при длительном

стрессе. Проиллюстрируем некоторые закономерности изменения работоспособности в этих

условиях экспериментальными данными, полученными в условиях длительной стрессогенной

изоляции [246]. Как показано на рис. 4, в-этих условиях вначале улучшаются показатели

выполнения как простых, так и сложных задач; это, можно полагать, результат, во-первых,

активизации адаптационных систем (согласно закону Йеркса—Додсона), во-вторых, результат

повышения тренированности испытуемых. На начальном этапе длительной изоляции условно-

аварийное значение одного из простых сигналов обусловливало более быстрый ответ на пего. Со

времепем неподкрепляемость такого сигнала

34

реальным возникновением аварий «дискредитировала» аварийную значимость этого сигнала. В

условиях обостренной стрессовой готовности к аварии неподкрепляемый сигнал стал оказывать

тормозное действие на испытуемых. Умеренный дистресс, возникший у них на сороковые сутки

изоляции, отрицательно сказался только па показателях относительно более сложной

деятельности. В результате показатели выполнения «операций по наведению» начали ухудшаться,

тогда как качество более простых действий продолжало повышаться. Вторые сохраняли свое

положение в зоне «активирующего стресса», тогда как в динамике первых проявился эффект

дистресса.

Следует отметить, что эмоциональная напряженность, обычно возрастающая перед концом

длительного стрессового испытания, сказалась положительно только на показателях деятельности

с выполнением задания: «по сигналу, в кратчайший срок». Это говорит о том, что эмоционально-

позитивное напряжение в результате обострившегося ожидания конца изоляции вторично

мобилизовало только деятельность с опорой па внешние «приказы», т. е. мобилизовало у

испытуемых активность с внешней «точкой опоры». Деятельность, требующая самостоятельных

волевых усилий, имела отчетливую тенденцию ухудшаться при длительном стрессе без

улучшепия в период ожидания конца действия стрессогенных факторов. Этот факт иллюстрирует

феномен «экстернализации» личности со снижением способности к самостоятельному выходу из

ситуации дистресса при длительной стрессовой монотонии.

Укажем, что в аналогичных условиях, напротив, может активироваться волевая активность,

приводящая к «взрывным» усилениям деятельности человека.

Процессы ухудшения деятельности при стрессе следует рассматривать не только как результат

непроизвольных потерь информации, но и как следствие ослабления волевой активности,

снижение восприимчивости к внешним мотивам деятельности в результате ухода «в себя», т. е.

стрессовой интернали8ации личности. При длительном стрессе может происходить перестройки

значимости мотивов: побуждавшие деятельность могут ее тормозить, тормозившие — побуждать

— феномен «инвертирования» мотивов. Может возникнуть неприязнь к атрибутам деятельности

или К ней самой. Наконец, ухудшение деятельности человека может быть результатом его

попыток активно противостоять внешним побуждениям к дистрессогенной деятельности или к

деятельности в дистрессогенных условиях.

Много работ посвящено проблеме индивидуальных различий стресса. В большинстве из них

рассматривается разная подверженность людей стрессу и то, какие отличия стресса могут быть

у разных людей. Обилие таких исследований обусловлено запросами психотерапии. Меньше

изучены личностные особенности людей, манера поведения которых может вызывать дистресс у

окружающих; почти нет научных сообщений о людях, способных благоприятно влиять на

окружающих в стрессогенных условиях [313, 521]. Известно, что одни люди более, другие менее

предрасположены к дистрессу [449 и др.]. Одни предрасположены к активному, другие к

пассивному поведению при стрессе [114, 123, 237, 242 и др.]. По мнению Г. Селье, это связано с

индивидуальным различием гормональной продукции при стрессе [242].

Исходя из того, что у человека существуют неосознаваемые влечения к получению не только

положительных, но и отрицательных эмоций [266], высказано предположение о том, что

индивидуальные различия эмоционального восприятия сходных ситуаций создают «различный

баланс возбудимости систем положительной мотивации и систем отрицательной мотивации» [Там

же, с. 439]. Сходное мнение высказано Б. И. Додоновым [81]. Конечно, указанные системы

мотивации могут создавать только предпосылки поведения человека, в мотивах которого основная

роль принадлежит моральной стороне, нравственной практике, мировоззрению, идейным

убеждениям и т. д. [22, 142 и др.].

Лица, имеющие согласно классификации Роттера [511] внутренний «локус» контроля за своей

деятельностью — «интерналы» (уверенные в себе, надеящиеся только на себя, не нуждающиеся во

внешней поддержке), менее подвержены дистрессу в экстремальных условиях при социальном

давлении, чем «экстерналы» с внешним «локусом» контроля (неуверенные в себе, нуждающиеся в

поощрениях, болезненно реагирующие на порицания, полагающиеся на случай, на судьбу). Это не

универсальпая закономерность. У «интернала», потерявшего веру в себя под влиянием

критических факторов, могут проявиться качества «экстернала». Либо, не умея искать опору

вовне, он оказывается еще более беззащитным, чем «экстернал», в тех же условиях [342, 345, 370,

425, 432, 433, 448, 455, 546 и др.]. Надо сказать, что эта зависимость не однозначна |363, 393, 466,

562 и др.]. Отсутствие возможности контролировать стрессогенную ситуацию оказывает более

дистрессовое действие (при большем выделении кортизола) на «интерналов», чем на «экс-

терналов» [420]. Наряду с этим обнаружено, что «тренировки» могут изменить место контроля

[424 и др.].

Малоэффективной при прогнозировании стресса оказалась классификация людей по их

социальной интра- и экстраверсии [444, 497, 530 и др.].

До сих пор широко распространено прогнозирование стресс-устойчивости людей по показателям

их невротизма, интро- н экст-

36

раверсии, предложенное Айзенком [360, 366, 367, 374, 420 и др.], хотя накапливаются данные о

неэффективности этого метода [444, 497, 530 и др.].

Обнаружена высокая степень корреляции показателей сенсорной полезависимости либо

поленезависимости с локальными либо тотальными вегетативными расстройствами при

гравитационном стрессоре [123, 126, 515].

Ряд исследователей обратили внимание на то, что при стрессе увеличение содержания в плазме

крови гормона роста происходит только у людей, характеризуемых «поленезависимым стилем

поведения» и «высокой степенью эгоизма». Мийабо и соавт. [481] обнаружили у невротических

личностей при эмоциональном стрессе увеличение в плазме как кортизола, так и гормона роста.

Оценивая своих испытуемых по шкалам MMPI, они зарегистрировали увеличение при стрессе

уровня кортизола у лиц, склонных к оборонительному поведению, хотя последние были

общительны и у них не отмечалось тревожности. У этих лиц имелось стремление к самоконтролю

своих душевных переживаний. Возрастание уровня гормона роста наблюдалось у испытуемых с

такими чертами личности, как враждебность, склонность к преувеличению, и т. п.

Люди с тревожностью как чертой характера более подвержены эмоциональному стрессу, чем те, у

кого тревожность возникает только в опасных ситуациях [445, 527, 535, 560, 574 и др.]. Однако

такое разделение не абсолютно и зависит от условий и опыта жизни [553 и др.]. С позиции В. А.

Файвишевского [266] тревожность характера может рассматриваться как результат депривации

систем отрицательной мотивации, т. е. удовлетворение парадоксальной потребности в

отрицательных эмоциях.

Лица типа А, отличающиеся склонностью к недооценке сложности стоящих перед ними задач и

времени, потребного для решепия этих задач, всегда спешащие и всегда опаздывающие и

расстраивающиеся, более подвержены болезненным стрессам («стресс—коронарный тип»,

«Сизифов тип»), чем люди типа В, склонные к спокойной, размеренной деятельности [384].

Попытки обнаружить различия эндокринной продукции у лиц типа А и Б были безуспешны [510].

Причина, по мнению Лундберга и Форсмапа, в том, что условия эксперимента не создавали

эмоциональной напряженности, столь же значимой для людей типа А, как та, которая оказывается

губительной для них в реальных, жизненных условиях [378].

Фридман и Розенман настаивают, что по их критериям практически все люди могут быть

подразделены на людей типа А и ти-

па

Б [384]. Такой подход к различиям людей неправомерен пе

только потому, что он ие учитывает адаптивности и лабильности психических процессов,

лежащих в основе этого разделения.

37

Существует тип людей, которые, как и причисленные к типу А, склонны спешить и опаздывать,

ставить себе непосильные задачи и выполнять ничтожную часть их. Но в отличие от людей типа А

они не придают никакого значения той части задапия, которую не смогли или пе успели

выполнить. Более того, ту малую часть задания, которую сделали, они расценивают как

«потрясающий успех», что воодушевляет их па постановку себе новых задач и дальнейшую

бурную деятельность. Люди этого типа настолько уверены в своей успешности, а часто и в своих

выдающихся качествах, что им практически чужды чувства обиды, униженности, неуверенности в

себе. Они мало подвержены дистрессу.

Есть тип людей, склонных, как и относимые к типу А, к переоценке своих возможностей при

выполнении задания. Вместе с тем от типа А они отличаются том, что с самого начала

деятельности испытывают радость, будто задание уже успешно выполнено, т. е. начало активной,

целеустремленной деятельности служит для них преждевременным свидетельством ее успешного

окончания. Невыполнение задания ие вызывает у них огорчения и других подобных чувств.

Вместо этого они испытывают рассерженность, гнев против «причины» их неуспеха, которую они

видят в чем угодно, только не в себе. Люди этого типа мало подвержены дистрессу.

Выраженность проявлений стресса зависит от отношения субъекта к стресс-фактору, от его

субъективной определеппости, субъективной значимости, субъективной вероятности. Предложено

классифицировать людей по их отношению к стрессору и своим переживаниям стресса на

«репрессоров», подавляющих в себе тягостные переживапия стресса, и на «скрывателей», не

признающих воздействие на них как стрессовое [332]. У «ренрессоров» при отсутствии внешних,

поведенческих проявлений стресса последний может быть обнаружен физиологическими

методами. «Скрывате-ли» отличаются от «репрессоров» отсутствием как поведенческих, так и

физиологических проявлений стресса или относительно меньшей их выраженностью.

Индивидуальная выраженность стресса, в частности его неблагоприятных проявлений, в большой

степени зависит от осознания человеком своей ответственности за себя, за окружающих, за все

происходящее в экстремальных условиях, от психологической установки на ту или иную свою

роль. Нами выделены три типа отношения человека к самому себе при стрессе. Первый тип —

отношение человека к себе как к «жертве» экстремальной ситуации, оно усиливает дистресс.

Второй тип сочетает отношение к себе как к «жертве» с отношением к себе как к «ценности»,

доверенной себе же. Такой тип характерен для опытных летчиков-испытателей и т. п., для

опытных испытуемых, работающих в экстремальных условиях,

38

для спортсменов высокого класса. Подобного рода отношение к себе можно обнаружить также у

людей, сохраняющих в критических условиях чувство собственного достоинства. Второй тип

отношения к себе при стрессе более свойствен лицам зрелого возраста. Третий тип сочетает два

первых типа отношений к себе с сопоставлением проявлений о стрессе у себя и у других людей,

также подвергающихся экстремальным воздействиям. Это отношение к себе как к одному из ряда

людей. Оно может быть у лиц, изучающих стресс, в том числе на себе, у ответственных за ход

экстремальной ситуации и участвующих в ней. При этом, как правило, возрастает роль

ответственности за себя, что снижает значение представления о себе как о «жертве»,

усиливающего дистресс. Если же социальная ответственность субъекта мала, то вид страдания

окружающих людей или их панические действия могут усилить у него аналогичные проявления.

Большое число работ посвящено описанию общих принципов и конкретных методических

приемов предотвращения и купирования неблагоприятных проявлений стресса [66, 78, 153, 297,

318, 356, 493,547 и др.]. Среди методов регулирования эмоционального стресса различают:

направленные на предотвращение его неблагоприятных проявлений, на купирование их и на

замещение нежелательных симптомов стресса благоприятными или нейтральными для человека

симптомами. Известны также методы ликвидации хронического дистрессового состояния с

использованием для этого эмоционально-стрессовых нагрузок [506, 561]. Многие авторы

обращают внимание на необходимость индивидуального подхода к регуляции стресса с учетом

личпостпых особенностей человека [153, 392, 502 и др.]. Отмечается возможность тренировки и

укрепления личностных особенностей, способствующих устойчивости человека перед

психологическими и социальными стрессорами [153, 213, 424 и др.]. Используются методы

групповой психотерапии дистресса [487 и др.]. В ряде работ акцентируется внимание на

необходимости постепенного, поэтапного «обучения» человека методам предотвращения стресса

[404, 426, 470, 491, 567 и др.]. Прп этом считают важным успешность «первого шага» индивида в

противоборстве со стресс-фактором [484, 514]. В западной литературе определенное место

уделено нробломе лечения «синдрома горя» 1480 и др.1. Увеличивается число сообщений об

успешном использовании «биологической обратной связи» при обучении человека методам

предотвращения и купирования дистресса [128, 391, 539, 556 и др.]. Ряд авторов полагают

недостаточным тренировку стресс-устойчивости человека, в частности человека-оператора, за

счет лабораторного моделирования критических аварийных ситуаций. Имеются сообщения об

использовании имитаций аварий в

39

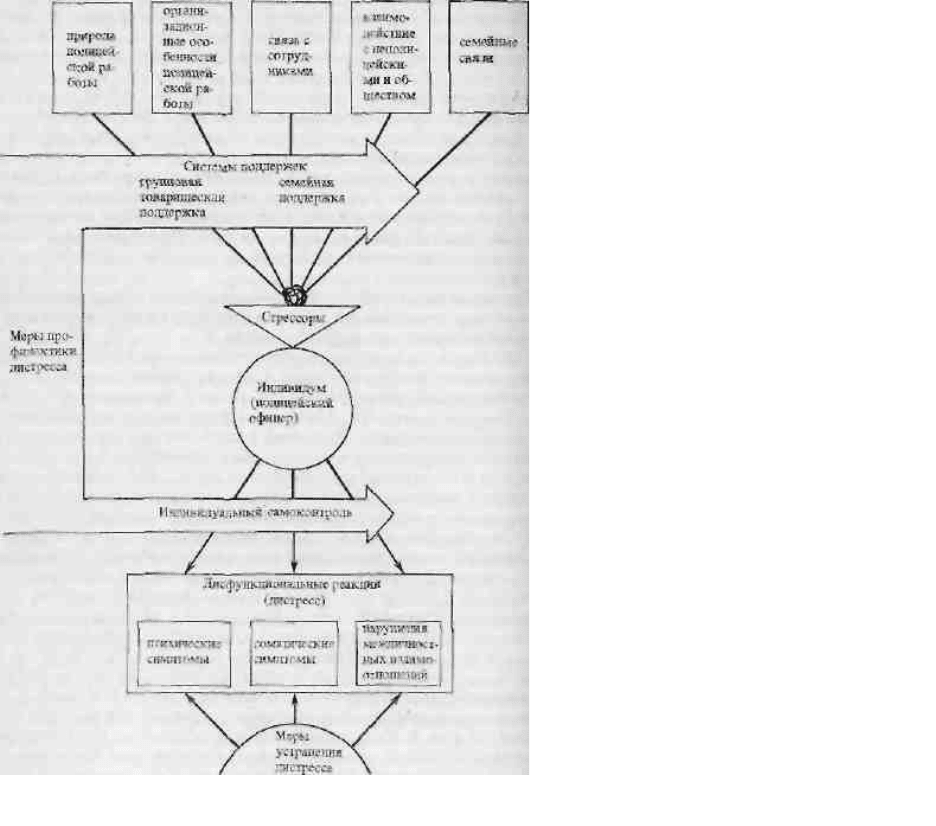

Рис. 5. Модель профилактики дистресса у полицейских США (ио Р. Е. Фармеру и Л. X. Mouaxany,

19S0)