Кениг А.В.Этноархеология как метод археологических реконструкций (на примере тазовских селькупов)

Подождите немного. Документ загружается.

71

ЗаклЮчЕНИЕ

Необходимо отметить, что термин «этноархеология» впервые появился в сре-

де американских исследователей в конце XIX века, а в 50–60-е годы XX века он

обозначил самостоятельное направление в рамках «процессуальной археологии»,

основной целью которого является установление точных связей между «мертвыми»

археологическими остатками и различными видами человеческой деятельности, а

также процессами природного воздействия, обусловившими современное состоя-

ние археологического памятника и объектов, содержащихся в нем [Binford, 1981].

В последние десятилетия этноархеология тесно переплелась с экспериментальной

археологией. Основные положения этих дисциплин способны в определенной степени

заполнить образовавшийся в отечественной науке методологический вакуум.

Американские археологи выделяют два типа этноархеологических моделей:

общие и специфические. Тип общих моделей связан с кросскультурными исследо-

ваниями, обеспечивающими археологов законами, которые являются своего рода

рычагами археологических реконструкций, независимо от конкретного места и

времени. Специфические модели применимы только к определенным условиям и

соответствуют одной или нескольким группам. Устанавливаемые путем экспери-

ментального моделирования, обе модели обеспечивают археологов дополнитель-

ной информацией, которая является более адаптированной к археологической про-

цедуре.

Этноархеологические исследования, проводимые среди тазовских селькупов,

позволили в полной мере оправдать данное заключение. В ходе экспериментально-

го наблюдения и анализа селькупских поселений и вещественных комплексов, рас-

положенных на них, удалось определить ряд закономерностей в сезонном характере

стойбищ и выявить процессы археологизации «живой» культуры.

Так, например, совершенно отчетливо прослеживаются различия между лет-

ними и зимними стойбищами в степени концентрации вещественных остатков. На

летних поселениях она значительно выше, чем на зимних. Кроме того, анализы

функциональной направленности мусорных отбросов отражают различную сезон-

ную направленность поселений. Таким образом, имея этноархеологические модели

особенностей летних и зимних поселков, археологи получают возможность осу-

ществлять более корректные реконструкции сезонной направленности раскапывае-

мых поселенческих комплексов.

Модели археологизации «живой» культуры позволяют по-иному взглянуть на

состояние культурного слоя археологического памятника в зависимости от сезонно-

го характера. Изучение процесса утилизации вещественных комплексов выявляет

ряд закономерностей, которые несколько расходятся с устоявшимися в археологии

стереотипами. Так, например, анализ материалов мусорных куч свидетельствует о

том, что вещественные остатки селькупских поселений не отражают реальной хо-

зяйственной направленности коллективов; точно так же в них неадекватно отража-

ется основа рациона.

В целом, анализ селькупских поселений представляет ряд этноархеологических

моделей, раскрывающих процессы преобразования «живой» культуры в «мертвую»,

реальной деятельности – в ее остатки. Эти модели являются реальными источника-

ми археологических реконструкций.

72

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ И ТАБЛИЦ

ИЛЛЮСТРАЦИИ

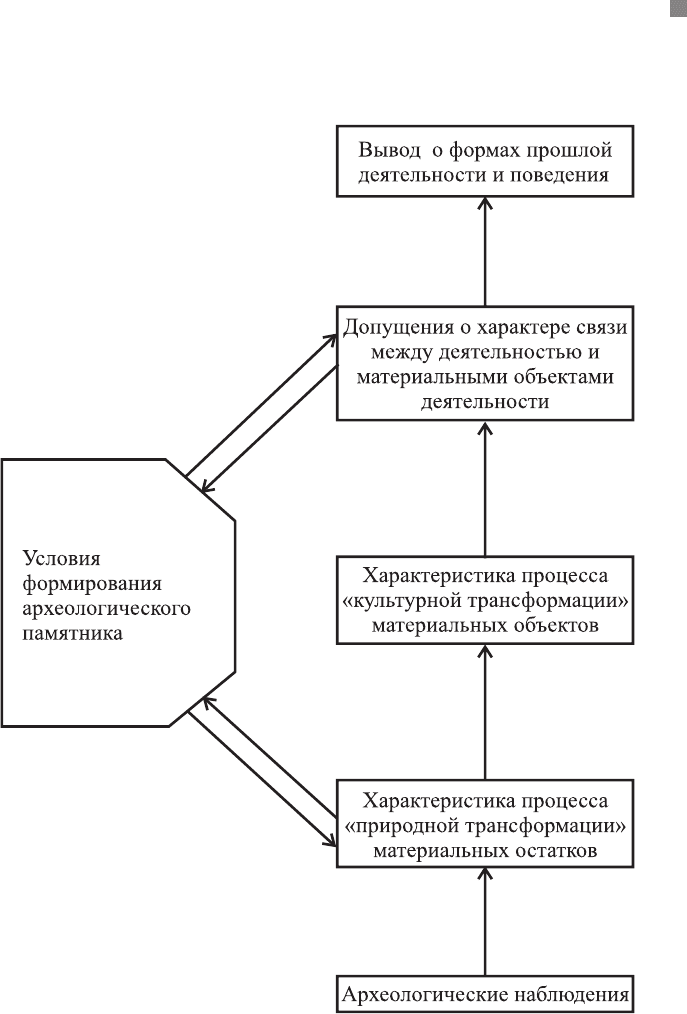

Рис. 1. Обобщенная модель получения вывода о динамике прошлых процессов дея-

тельности по археологическим данным (по: Schiffer M. B., 1976).

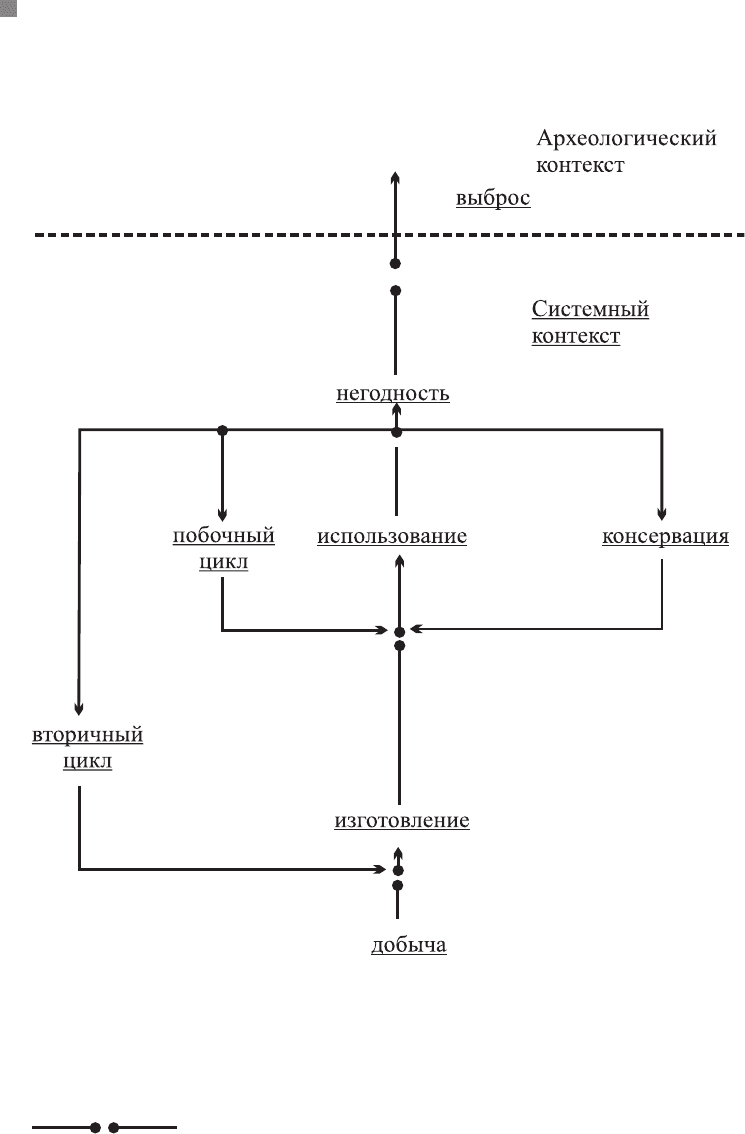

Рис. 2. «Модель потока» для изделий длительного пользования (по: Schiffer M. B.,

1976).

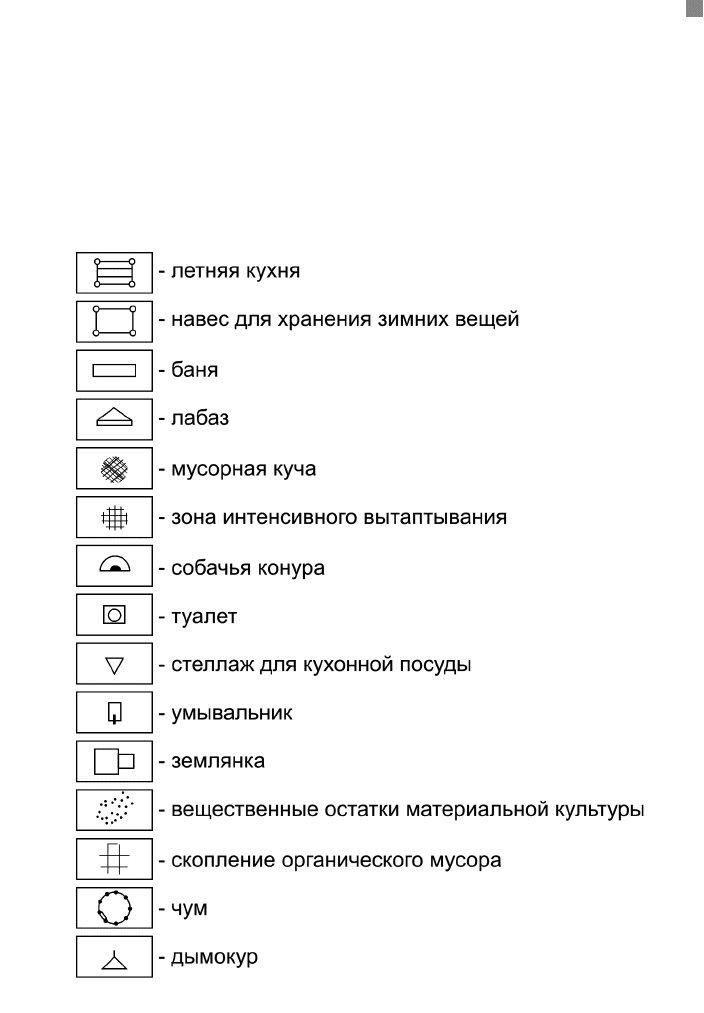

Рис. 3. Единые условные обозначения к планам стойбищ.

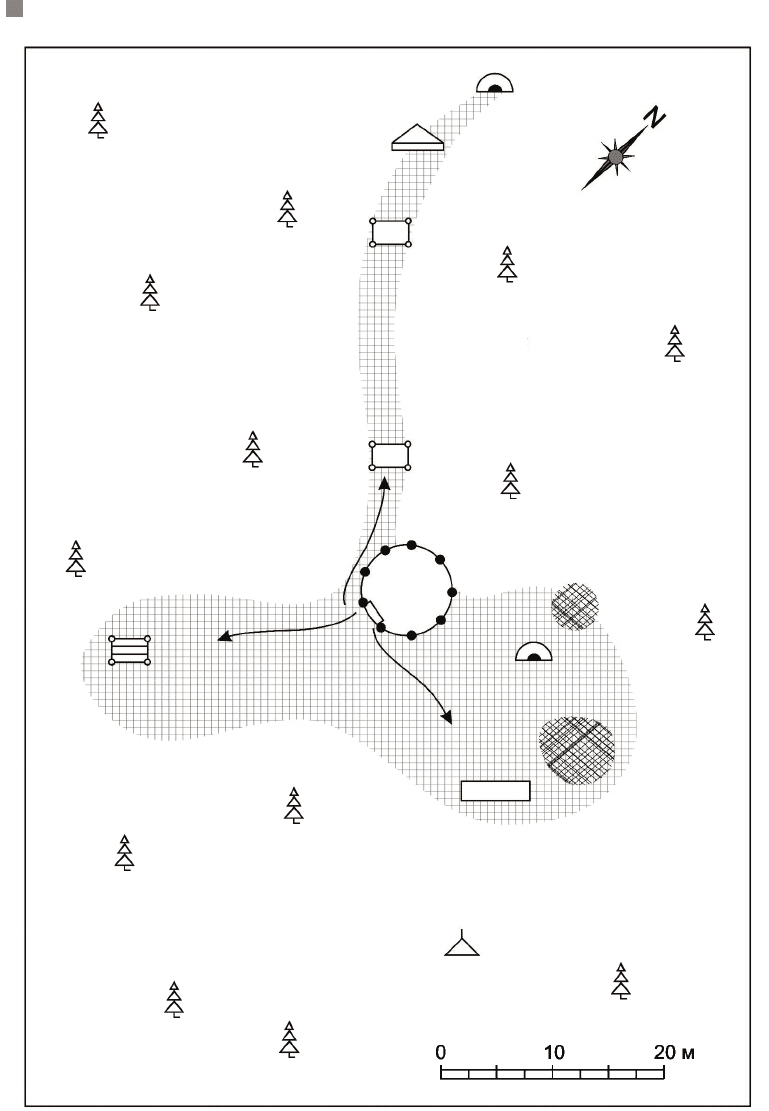

Рис. 4. План летнего стойбища А1.

Рис. 5. План летнего стойбища А2.

Рис. 6. План летнего стойбища А3.

Рис. 7. План летнего стойбища А4.

Рис. 8. План зимнего стойбища В1.

Рис. 9. План зимнего стойбища В2.

Рис. 10. План зимнего стойбища В3.

Рис. 11. План зимнего стойбища В4.

ТАБЛИЦЫ

Табл. 1. Коэффициент концентрации предметов на летних поселениях через энтро-

пию.

Табл. 2. Коэффициент концентрации предметов на зимних поселениях через энтро-

пию.

Табл. 3. Характеристика концентрации предметов на летних и зимних поселениях по

объектам.

Табл. 4. Количественная характеристика распределения предметов материальной культу-

ры по зонам относительно жилища на летних и зимних поселениях.

Табл. 5. Процентное соотношение распределения предметов материальной культуры по

зонам относительно жилища на летних и зимних поселениях.

Табл. 6. Количественная характеристика предметов материальной культуры по категори-

ям «мусор» и «функционирующие» на летних и зимних поселениях.

Табл. 7. Характеристика плотности предметов материальной культуры по категориям

«мусор» и «функционирующие» на летних и зимних поселениях.

Табл. 8. Количественная характеристика предметов материальной культуры на летних

поселениях по категориям «мусор» и «функционирующие» относительно объектов.

Табл. 9. Количественная характеристика предметов материальной культуры на зимних

поселениях по категориям «мусор» и «функционирующие».

73

сПИсок ИллЮстрацИй И таблИц

Табл. 10. Процентное соотношение предметов материальной культуры на летних поселе-

ниях по категориям «мусор» и «функционирующие» относительно объектов.

Табл. 11. Процентное соотношение предметов материальной культуры на зимних посе-

лениях по категориям «мусор» и «функционирующие».

Табл. 12. Количественная характеристика предметов материальной культуры по кате-

гориям «мусор» и «функционирующие» и вещественных остатков по функциональной

принадлежности на летних поселениях.

Табл. 13. Количественная характеристика предметов материальной культуры по кате-

гориям «мусор» и «функционирующие» и вещественных остатков по функциональной

принадлежности на зимних поселениях.

Табл. 14. Процентное соотношение предметов материальной культуры по категориям

«мусор» и «функционирующие» и вещественных остатков по функциональной принад-

лежности на летних поселениях.

Табл. 15. Процентное соотношение предметов материальной культуры по категориям

«мусор» и «функционирующие» и вещественных остатков по функциональной принад-

лежности на зимних поселениях.

Табл. 16. Процентное соотношение предметов материальной культуры по категориям

«мусор» и «функционирующие» и вещественных остатков по функциональной принад-

лежности на летних и зимних поселениях.

Табл. 17. Процентное соотношение вещественных остатков по функциональной при-

надлежности на летних и зимних поселениях.

Табл. 18. Количественная характеристика предметов материальной культуры по кате-

гориям «мусор» и «функционирующие» и вещественных остатков по функциональной

принадлежности в летних жилищах.

Табл. 19. Количественная характеристика предметов материальной культуры по катего-

риям «мусор» и «функционирующие» и вещественных остатков по функциональной

принадлежности в зимних жилищах.

Табл. 20. Процентное соотношение предметов материальной культуры по категориям

«мусор» и «функционирующие» и вещественных остатков по функциональной принад-

лежности в летних жилищах.

Табл. 21. Процентное соотношение предметов материальной культуры по категориям

«мусор» и «функционирующие» и вещественных остатков по функциональной принад-

лежности в зимних жилищах.

Табл. 22. Процентное соотношение предметов материальной культуры по категориям

«мусор» и «функционирующие» в летних и зимних жилищах.

Табл. 23. Процентное соотношение предметов материальной культуры по категориям

«мусор» и «функционирующие» в летних кухнях.

Табл. 24. Процентное соотношение предметов материальной культуры по категориям

«мусор» и «функционирующие» в мусорных кучах.

Табл. 25. Характеристика значимости объектов на летнем поселении А1.

Табл. 26. Характеристика значимости объектов на летнем поселении А2.

Табл. 27. Характеристика значимости объектов на летнем поселении А3.

Табл. 28. Характеристика значимости объектов на летнем поселении А4.

Табл. 29. Характеристика значимости объектов на зимнем поселении В1.

Табл. 30. Характеристика значимости объектов на зимнем поселении В2.

74

А. В. Кениг. ЭтНоархЕологИя как мЕтоД архЕологИчЕскИх рЕкоНструкцИй

Табл. 31. Характеристика значимости объектов на зимнем поселении В3.

Табл. 32. Характеристика значимости объектов на зимнем поселении В4.

Табл. 33. Характеристика значимости объектов на летних поселениях.

Табл. 34. Характеристика значимости объектов на зимних поселениях.

Табл. 35. Характеристика значимости категорий вещественных остатков на летнем

поселении А1.

Табл. 36. Характеристика значимости категорий вещественных остатков на летнем

поселении А2.

Табл. 37. Характеристика значимости категорий вещественных остатков на летнем

поселении А3.

Табл. 38. Характеристика значимости категорий вещественных остатков на летнем

поселении А4.

Табл. 39. Характеристика значимости категорий вещественных остатков на зимнем

поселении В1.

Табл. 40. Характеристика значимости категорий вещественных остатков на зимнем

поселении В2.

Табл. 41. Характеристика значимости категорий вещественных остатков на зимнем

поселении В3.

Табл. 42. Характеристика значимости категорий вещественных остатков на зимнем

поселении В4.

Табл. 43. Характеристика значимости видов вещественных остатков на летних и зим-

них поселениях.

Табл. 44. Процентное соотношение вещественных остатков в мусорных кучах на лет-

них поселениях по функциональной принадлежности.

75

ИллЮстрацИИ И таблИцы

Рис. 1. Обобщенная модель получения вывода о динамике прошлых процессов

деятельности по археологическим данным (по: Schiffer M. B., 1976)

76

А. В. Кениг. ЭтНоархЕологИя как мЕтоД архЕологИчЕскИх рЕкоНструкцИй

Рис. 2. «Модель потока» для изделий длительного пользования

(по: Schiffer M. B., 1976)

– благоприятные условия для хранения и/или транспортировки изделий

77

ИллЮстрацИИ И таблИцы

Рис. 3. Единые условные обозначения к планам стойбищ

78

А. В. Кениг. ЭтНоархЕологИя как мЕтоД архЕологИчЕскИх рЕкоНструкцИй

Рис. 4. План летнего стойбища А1

79

ИллЮстрацИИ И таблИцы

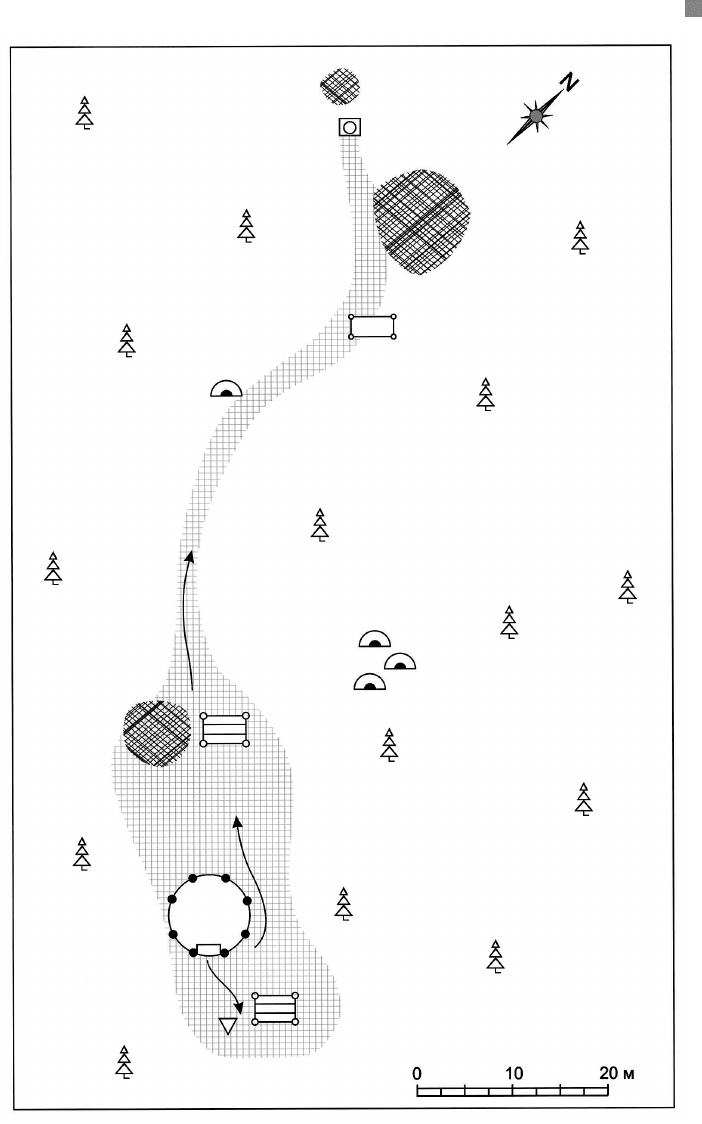

Рис. 5. План летнего стойбища А2

80

А. В. Кениг. ЭтНоархЕологИя как мЕтоД архЕологИчЕскИх рЕкоНструкцИй

Рис. 6. План летнего стойбища А3