Kaltschmitt M. und and. Biogasgewinnung und -nutzung

Подождите немного. Документ загружается.

Handreichung Biogasgewinnung und -nutzung

120

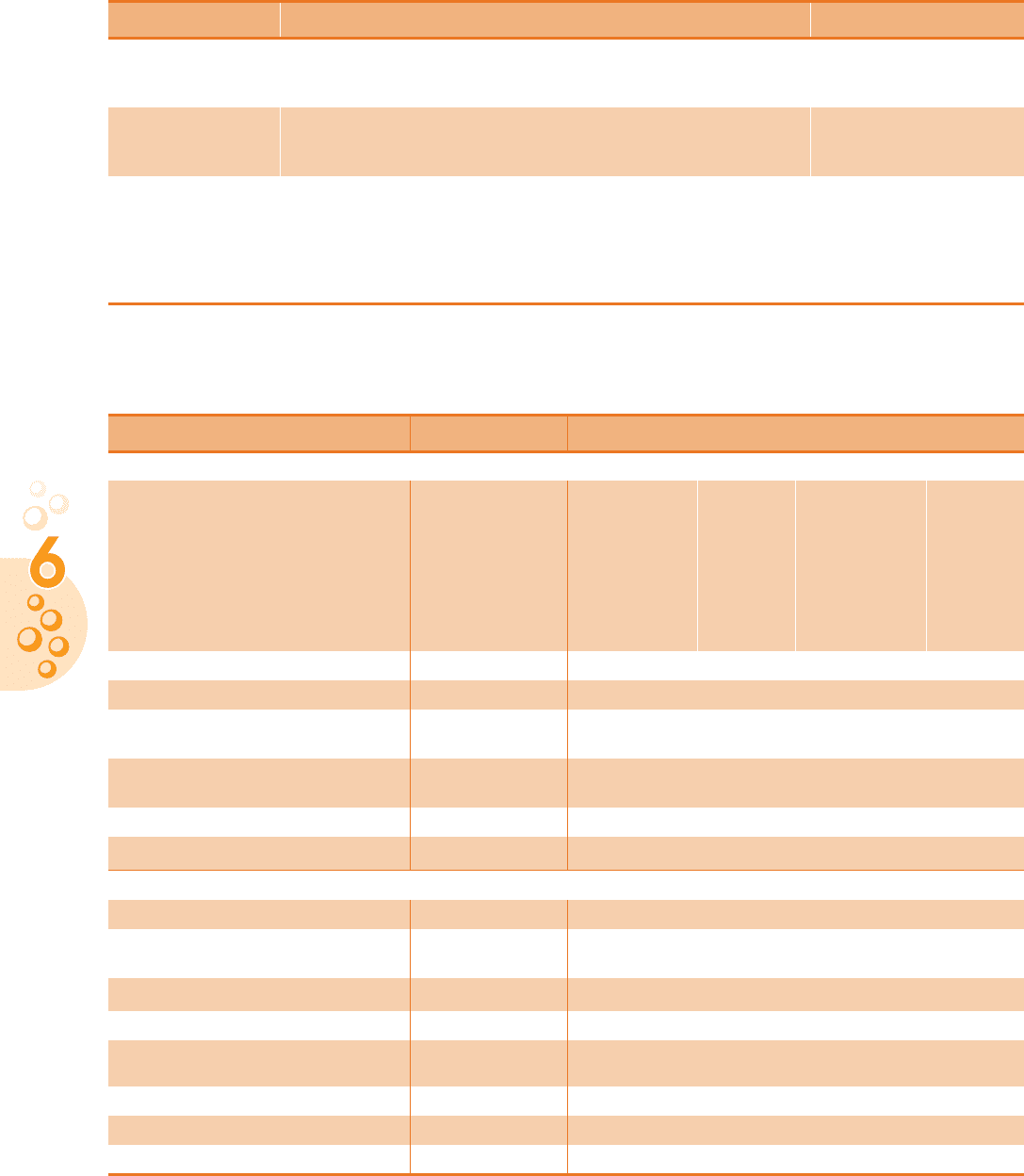

Tabelle 6-4: Einteilung der Leistungsklassen der Modellanlagen

Leistungsklasse Begründung Modellanlagen-Nr.

d 70 kW • Bis 70 kW: Teilschulderlass der KfW im Rahmen des MAP

• Beispiel für niedrigen Leistungsbereich

• Mindestgrundvergütung 11,5 Cent pro Kilowattstunde

a

1

70 – 150 kW • Beispiel für den durchschnittlichen Leistungsbereich derzeit

überwiegend gebauter Anlagen

• Mindestgrundvergütung 11,5 Cent pro Kilowattstunde

a

2

3

150 – 500 kW • Beispiele für landwirtschaftliche Großanlagen und Gemeinschafts-

anlagen

• Kostendegressionseffekt in Bezug auf die Höhe der spezifischen

Investition

• Anteilige Mindestgrundvergütung von 11,5 Cent und 9,9 Cent pro Kilowatt-

stunde

a

4

5

6

a. Entwurf zur Novellierung EEG vom 18.11.03 (siehe Kapitel 10)

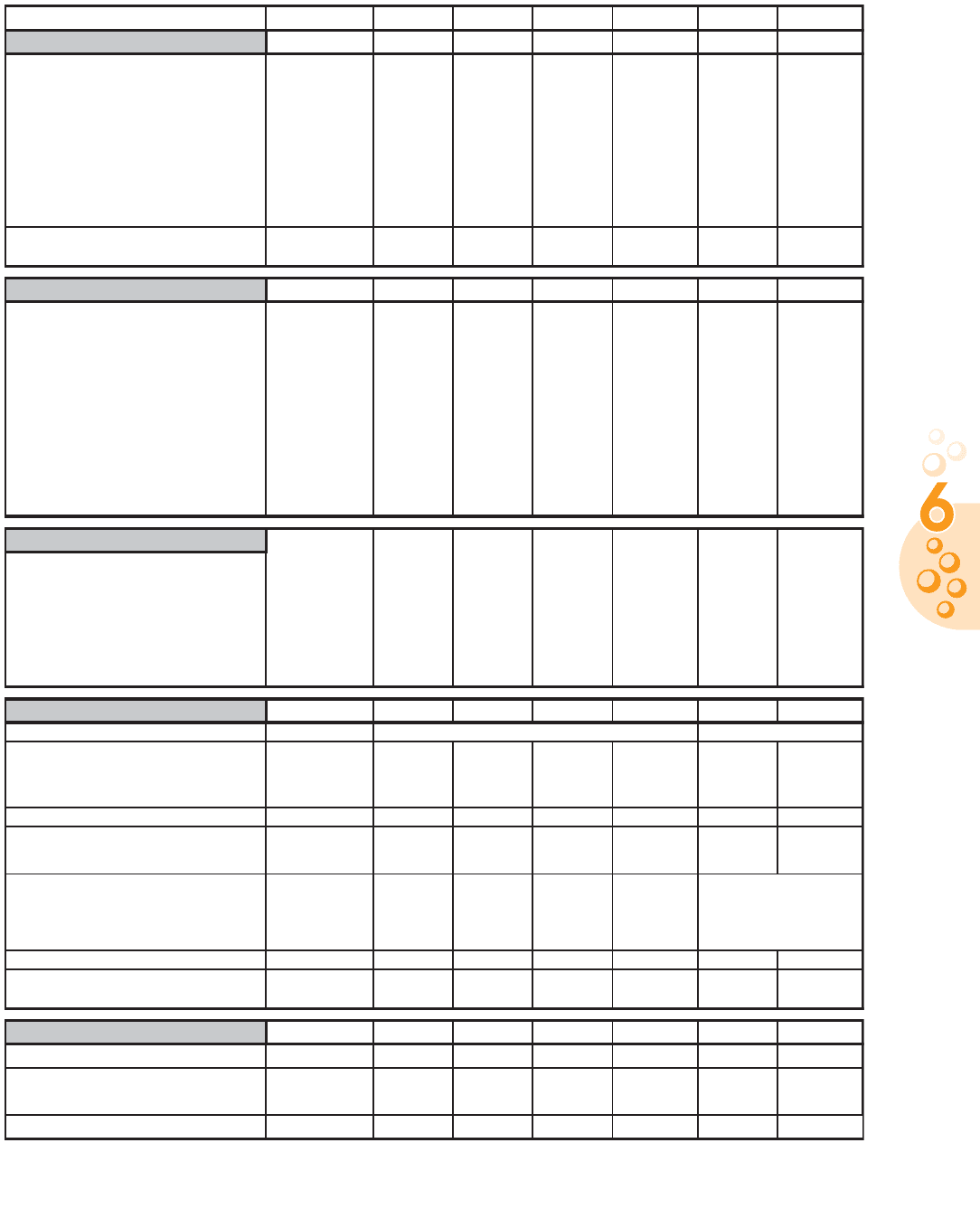

Tabelle 6-5: Technische und verfahrenstechnische Parameter der Modellanlagen

Parameter / Annahmen Einheit Größenordnung

BHKW

Wirkungsgrad BHKW

el./therm

bei ... installierten elektr. kW:

... 50

51 - 75

76 – 150

151 - 200

201 - 330

331 – 500

[%]

elektrisch

Herstellerangaben

33

35

36

37

39

40

elektrisch

Dauerbetrieb

30

32

33

34

35

36

therm.

Herstellerangaben

50

49

48

47

50

53

therm.

Dauerbetrieb

40

39

38

38

40

43

Sicherheitszuschlag BHKW-Leistung [%] ---

BHKW-Laufzeit

(Volllastanteil: 100%)

[h/Jahr] 8.000

BHKW-Bauart ab 250 kW errechnete Leistung aus Methan:

Gas-Otto-Motor

Zündölanteil bei Zündstrahlmotor [%] 10,0

Heizwert Methan

kWh/m

3

10,0

Verfahrenstechnik

Gaslagerkapazität [h/Tag] mindestens 5

Pumpfähigkeit des Substratgemisches

TS t 16%: Zusatzmodul Feststoffeintrag

[% TS] max. 16

Faulraumbelastung

[kg oTS/m

3

· Tag]

max. 3,5

Verweilzeit im Fermenter [Tage] mindestens 30

Bruttovolumen Fermenter

[m

3

]

Nettovolumen + 10%

Nettovolumen: (Substratmenge pro Tag x Verweilzeit)

Lagerkapazität Gärrest [Tage] 180

Gärtemperatur [°C] Mesophil: 38

Mittlere Substratzulauftemperatur [°C] 12

Modellanlagen

121

6.2.3 Biologische und technische Auslegung

6.2.3.1 Biologische/verfahrenstechnische Parameter

Für einen betriebssicheren Fermentationsprozess und

eine wirtschaftlich realistische Einschätzung einer

Anlage ist die Definition grundlegender, den Fermen-

tations- und Gasverwertungsprozess beeinflussender

Parameter mit Darlegung der Größenordnung unab-

dingbar. Einen Überblick über diese Parameter der

biologischen und (verfahrens-)technischen Auslegung

der Modellanlagen gibt Tabelle 6-5.

6.2.3.2 Bauliche/technische Parameter

Die technische Ausstattung der Modellanlagen wird

in Bauteile gegliedert und diese zu funktionalen Bau-

gruppen zusammengefasst (vgl. Kapitel 3 und 5).

Baugruppen

Bei der technischen Auslegung und Konfiguration der

Modellanlagen wurde festgelegt, dass alle Modelle

der gleichen einstufigen Prozessführung unterliegen.

Weiterhin sind alle verwendeten Bauteile von ver-

gleichbarer Ausstattung, auch in der Auswahl der

Materialien, sie unterscheiden sich ggf. hinsichtlich

ihrer Dimensionierung. Die verwendeten Baugrup-

pen sind in Tabelle 6-6 aufgeführt und charakterisiert.

Die Darstellung der Haupt-Bauteile innerhalb einer

Baugruppe soll die Funktionseinheit des Systems

verdeutlichen. Eine Untergliederung in Basis- und

Zusatzausstattung unterstreicht, dass bei der Ver-

wertung von TS-reichen Materialien oder betriebs-

fremden Kosubstraten neben Kapazitätserweiterun-

gen der Basisausstattung Zusatzausstattungen an der

Anlage erforderlich sind, die Einfluss auf den Mecha-

nisierungsgrad, den Investitionsbedarf und damit auf

den Gesamtbetrieb der Anlage und deren Kosten ha-

ben.

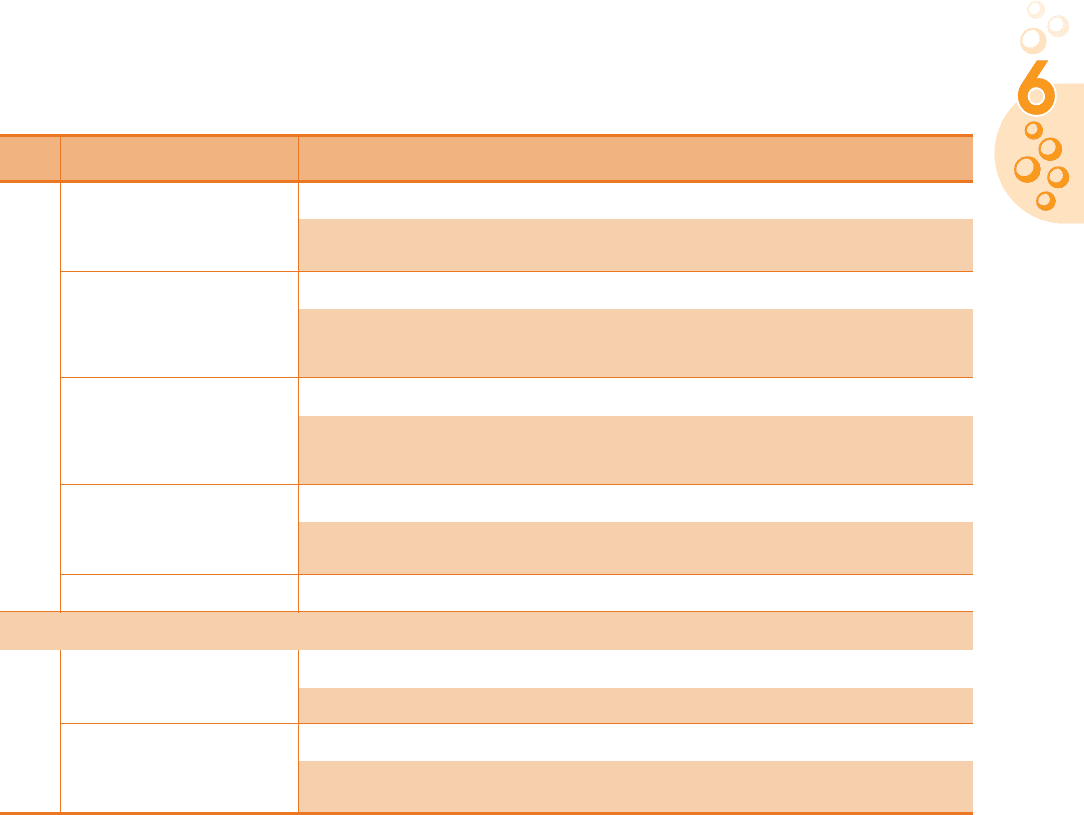

Tabelle 6-6: Für die Modelle verwendete Baugruppen mit Charakterisierung

Baugruppe Charakterisierung und Haupt-Bauteile

BASISAUSSTATTUNG

Annahme Gülle/Kofermente Betonbehälter, ggf. Vorratstank

Rühr-, Zerkleinerungs-, und Pumptechnik, evtl. Befüllschacht, Substratleitungen, Füllstandsmessung,

Leckerkennung, Volumenmeßgeräte

Fermenter Oberirdisch errichteter, stehender Betonbehälter

Beheizung, Isolierung, Verkleidung, Rührtechnik, gasdichte Behälterabdeckung (Gaslagerung), Sub-

strat- und Gasleitungen, biologische Entschwefelung, Mess- und Regel- sowie Sicherheitstechnik, Leck-

erkennung

BHKW Zündstrahl- oder Gas-Otto-Motor

Motorblock, Generator, Wärmetauscher, Wärmeverteiler, Notkühler, Steuerung, Gasleitungen, Mess-

und Regel- sowie Sicherheitstechnik, Wärmemengen-, Stromzähler, Sensorik, Kondensatabtrennung,

Druckluftstation, ggf. zusätzliche Gastechnik, Ölbehälter, Schallschutz, Container

Gärrestlager Betonbehälter

Rührtechnik, Substratleitungen, Entnahmetechnik, Behälterabdeckung, Leckerkennung

(bei gasdichter Behälterabdeckung: Mess- und Regeltechnik, Sensorik, Gasleitungen)

Gasfackel Einfache Bauausführung, zusätzliche Gastechnik

Notwendigkeit der Ausstattung resultiert aus Substrateigenschaften/-herkunft

ZUSATZ-

AUSSTATTUNG

Feststoffeintrag Schnecken- oder Presskolbeneintrag

Befülltrichter, Wiegeeinrichtung, Fermenterbeschickung

Hygienisierung Chargenhygienisierung vor Fermentationsprozess

Isolierter Behälter, Beheizung, Rühr-, ggf. Zerkleinerungs- und Pumptechnik, Mess- und Regeltechnik,

Sensorik

Handreichung Biogasgewinnung und -nutzung

122

6.2.4 Annahmen für die Investitionsbedarfs-

berechnung

6.2.4.1 Investitionsbedarf Baugruppen

Eine Übersicht über den Investitionsbedarf für die

Baugruppen-Ausstattung der Modellanlagen gibt Ta-

belle 6-16, Kapitel 6.3.3. Die Preise umfassen Material-

und Montagekosten.

Hinsichtlich der Kostenermittlung für die Bau-

gruppen „Gärrestlager“, „Feststoffeintrag“ und

„Hygienisierung“ sind folgende Annahmen getroffen

worden:

Gärrestlager

Bei Modellanlagen mit einzelbetrieblicher Organisa-

tionsform wird nur die zusätzliche Lagerkapazität

durch den Kofermenteinsatz berechnet, da die Kosten

der Wirtschaftsdüngerlagerung der Tierhaltung anzu-

rechnen sind.

Bei Modellanlagen, die als Gemeinschaftsanlagen

konzipiert sind und an dem Ort errichtet werden, an

dem auch die Tierhaltung angesiedelt ist, ist nur die

zusätzliche Investition durch Kosubstratlagerung kal-

kuliert. Am Biogasstandort anfallender Wirtschafts-

dünger sowie Wirtschaftsdünger anderer an der

Gemeinschaft beteiligter Betriebe wird nicht in die

Lagerkapazitätsberechnung aufgenommen. Weiter-

hin wird bei der Berechnung des zusätzlichen Lager-

kapazitätsbedarfes ein Abbaugrad der organischen

Trockensubstanz der Kofermente in Höhe von 50 %

unterstellt.

Feststoffeintragstechnik

Die Feststoffeintragstechnik wird benötigt, wenn

trockensubstanzreiche Materialien in einer Größen-

ordnung eingesetzt werden, bei der

- bei einer Einmischung in eine Vorgrube die Pump-

fähigkeit des Substratgemisches überschritten

würde (Grenze der Pumpfähigkeit: 16 % TS).

- bei einem Anmaischen in einem Annahmebehälter

mit extremen Schwimm- oder Sinkschichten

gerechnet werden müsste.

Die Dimensionierung und damit der Investitionsbe-

darf für den Feststoffeintrag ist somit von der

Menge/Substratcharge trockensubstanzreichen Mate-

rials abhängig.

Hygienisierung

Der Verfahrensablauf der Modellanlagen sieht einen

Hygienisierungsprozess vor der Fermentationsstufe

vor, d. h. es werden nur die Substratchargen hygieni-

siert, die nach der EU-HygieneV 1774/2002 (s. Kapitel

7) oder nach BioAbfV (s. Kapitel 7) hygienisierungs-

pflichtig sind.

Die Kosten der Baugruppe „Hygienisierung“ sind

abhängig von ihrer Dimensionierung, d. h. von der

Menge des Tagesdurchsatzes des zu hygienisierenden

Materials.

Falls hygienisierungspflichtiges Material bereits

hygienisiert an die Biogasanlage angeliefert wird, so

ist keine Hygienisierungsvorrichtung an der Biogas-

anlage notwendig, die Kosten dafür brauchen dem-

nach nicht angesetzt werden. Womöglich ist aber eine

Anpassung der Rohstoffkosten/-erlöse für dieses

Substrat vorzunehmen, da die Kosten, die eine

externe Hygienisierung verursacht, im Normalfall auf

die Entsorgungskosten oder -erlöse des Materials

pro t Frischmasse umgelegt werden.

6.2.4.2 Investitionsbedarf Modellanlagen

Für die Modellanlagen wurde bei der Ermittlung des

mittleren Investitionsbedarfes von weitgehend opti-

malen Bedingungen ausgegangen, d. h.:

- Es sind keine Ausgaben für spezielle oder außerge-

wöhnliche Baubedingungen erforderlich.

- Wie für andere landwirtschaftliche Bauvorhaben

auch, sind Kosten für Bauplatz und Erschließung

nicht gesondert berücksichtigt. Bei gewerblichen

Anlagen und Gemeinschaftsanlagen müssen diese

Kostenpositionen möglicherweise zusätzlich in die

Kalkulation einfließen.

- Bei der Auslegung der Modellanlagen wurde gene-

rell darauf geachtet, dass die installierten Leistungen

der BHKW genau auf die unterstellten Substratmen-

gen und Gaserträge abgestellt sind. Dabei wurde

von einer optimalen Laufzeit des eingesetzten

BHKW von 8.000 Betriebsstunden im Jahr bei

100 % Volllast ausgegangen. Die Rest-Standzeit von

760 Stunden pro Jahr beinhaltet Wartungs- und klei-

nere Reparaturintervalle (vgl. Kapitel 9). Längere

Standzeiten des Motors als 2 bis 3 Tage am Stück

sollten u.a. aus verfahrenstechnischen und ökonomi-

schen Gründen unbedingt vermieden werden.

In der Praxis dagegen werden sehr häufig Leistungs-

reserven vorgehalten, die durch den Gedanken einer

Güllelagerraum unter dem Stall ist weder als Gär-

restlagerkapazität noch als Lagerraum für den Fer-

mentationsprozess in ein Anlagenkonzept zu inte-

grieren. Er ist allenfalls als zusätzlicher Puffer für

die Vorgrube/den Anmischbehälter zu nutzen.

Modellanlagen

123

möglichen Anlagenerweiterung begründet werden.

Dies kann aber nur dann wirtschaftlich sinnvoll sein,

wenn die Reserven in überschaubarer Zeit genutzt

werden können, d. h. wenn mit zusätzlichen Substra-

ten verlässlich kalkuliert werden kann. Das Vorhalten

von Kapazitäten kostet viel Geld!

Eine weitere Möglichkeit, dem Erweiterungsge-

danken ohne viel Umrüstungsaufwand Rechnung zu

tragen, ist die Vorhaltung von Platzreserven z. B. im

Technikcontainer oder Technikgebäude für einen wei-

teren Motor. Die Vorhaltung von Platzreserven in die-

ser Form ist kostenseitig sehr viel günstiger als die

Vorhaltung von Leistungskapazitäten bei einem

bereits genutzten Motor.

Die Kostenposition „Vorhaltung von Platzreserven

und zusätzliche Anschlüsse für weiteren Motor“ ist

bei der Investitionsberechnung für die Modellanlagen

nicht berücksichtigt worden.

Parameter und Annahmen, die für weitergehende

wirtschaftliche Analysen der Modellanlagen ausge-

wählt und getroffen werden müssen, sind ausführlich

in Kapitel 10 vorgestellt und behandelt.

6.2.5 Betrieb der Modellanlagen

Bei der Planung von Biogasanlagen stehen Landwirte

vor der Entscheidung, eine Biogasanlage einzelbe-

trieblich oder gemeinschaftlich mit einem oder meh-

reren Landwirten zu betreiben. An die unterschiedli-

chen Möglichkeiten der Kooperationsform von

Gemeinschaftsanlagen, die an die Situation vor Ort

angepasst werden muss, sind bestimmte Voraus-

setzungen geknüpft (siehe Kapitel 9). Weiterhin müs-

sen z. B. rechtliche und steuerrechtliche Fragestellun-

gen geklärt und die Konsequenzen hinsichtlich der

für den Komplex „Biogaserzeugung, Anlagenerrich-

tung und -betrieb“ geltenden Gesetze berücksichtigt

werden. Genehmigungsrechtliche Aspekte von

Gemeinschaftsanlagen werden ausführlich in Kapitel

7 angesprochen, eine Übersicht über mögliche Be-

triebsformen und sich daraus ergebende steuerrechtli-

che Konsequenzen gibt Kapitel 9.

Die Entscheidung für eine bestimmte Koopera-

tionsform sollte von langer Hand geplant werden und

unter Hinzuziehung einer sachkundigen Person

(unabhängiger Berater) erfolgen.

Für die Modellanlagen wird nur grundsätzlich

zwischen den Betreibermodellen „Einzelbetrieb“ und

„Gemeinschaftsbetrieb“ unterschieden.

Die Modellanlagen 1 und 2 werden einzelbetrieb-

lich betrieben; für Anlagen t 200 kW installierte elek-

trische Leistung ist als Betreiberlösung ein gemein-

schaftliches Konzept unterstellt worden. Das

Betriebskonzept der Gemeinschaftsbiogasanlage wird

in den Modellen 3, 5 und 6 berücksichtigt. Dabei wird

unter dem Begriff „landwirtschaftliche Gemein-

schaftsanlage“ Folgendes verstanden:

Modell 4 hingegen ist als Genossenschaftsanlage

eine Sonderform der landwirtschaftlichen Gemein-

schaftsanlage, da die landwirtschaftlichen Flächen der

Agrargenossenschaft als innerbetriebliche Flächen

behandelt werden. Die Zuordnung der Flächen ist

damit das wesentliche Unterscheidungskriterium zu

den o. a. definierten Gemeinschaftsanlagen.

Tabelle 6-7 bietet eine zusammenfassende Über-

sicht über die Betriebsform der Modellanlagen.

6.2.6 Genehmigung

Die Modellanlagen sollen hinsichtlich der formulier-

ten Charakteristika „Art und Menge Substrateinsatz“,

„Anlagenleistung“, „Betreibermodell für den Betrieb

der Anlage“ sowie „Gärrestverwertung“ eine reprä-

sentative Bandbreite an genehmigungsrelevanten Ge-

setzen erschließen.

Modellanlagen erlauben weiterhin die beispiel-

hafte Abbildung eines Genehmigungsprozesses.

Zudem kann über Synergie- oder Hemmeffekte ver-

schiedener gültiger Rechtsprechungen aufgeklärt

werden. Die einfache Strukturierung der Modellanla-

gen hinsichtlich Substrateinsatz, -menge und

Gemeinschaftsanlagen, bei denen sich mehrere

Landwirte zusammengeschlossen haben, um die in

ihren Betrieben anfallenden Wirtschaftsdünger und

weitere Kosubstrate zu behandeln und den Gärrest

auf den Flächen der Mitgliedsbetriebe zu verwerten,

sind als landwirtschaftliche Gemeinschaftsanla-

gen anzusehen.

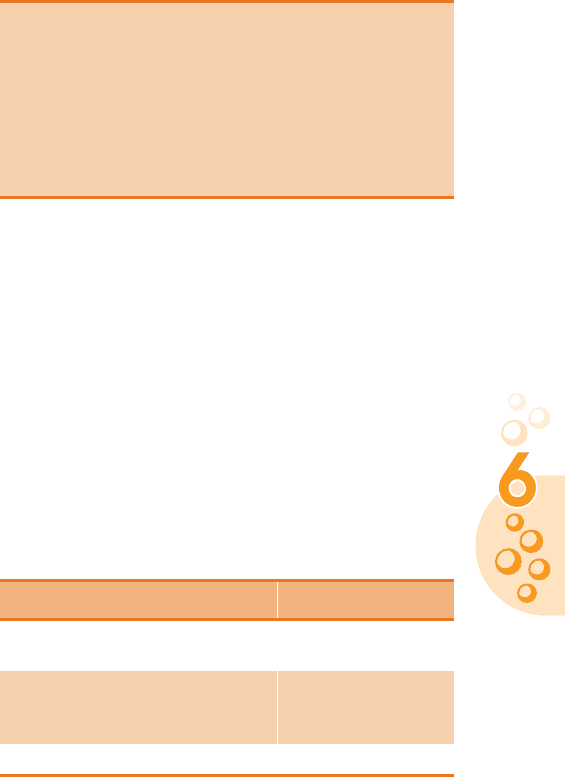

Tabelle 6-7: Betriebsform der Modellanlagen

Betriebsform Modell-Nummer

Einzelbetrieb

1

2

Landwirtschaftliche Gemein-

schaftsanlage

(gemäß Definition im Text)

3

5

6

Genossenschaftsanlage 4

Handreichung Biogasgewinnung und -nutzung

124

Mischungsverhältnis sowie Anlagengröße schließt

Sonderfälle der Genehmigung aus.

Eine ausführliche genehmigungsrechtliche Einord-

nung der Modellanlagen wird in Kapitel 7 vorgenom-

men.

6.3 Beschreibung und Darstellung

der Modellanlagen

Nachdem Eckdaten und Kennwerte von Biogasanla-

gen für den Modellbildungsprozess dargestellt und

definiert wurden, ist eine zusammenfassende und

übersichtliche Einordnung der Modellanlagen nach

praxisrelevanten Größen hilfreich (Tabelle 6-8)

Weiterhin ist zu betonen, dass die Modellanlagen

keine Abbildung konkreter Praxisanlagen sind. Sie

sind mit dem Ziel konzipiert worden, biologische,

verfahrenstechnische, genehmigungsrechtliche und

wirtschaftliche Gegebenheiten umfassend und praxis-

nah erklären und darstellen zu können, um den inter-

essierten Leser für immer wiederkehrende Kernfrage-

stellungen zu sensibilisieren und Lösungsvorschläge

aufzuzeigen.

Kapitel 6.3.1 gibt eine Übersicht über die sechs

konzipierten Modellanlagen mit Input- und Output-

bilanzen, Kapitel 6.3.2 gibt eine detaillierte Verfah-

rensbeschreibung und eine Übersicht über verwen-

dete Baugruppen sowie ihre Dimensionierung und

Auslegung für jede Modellbiogasanlage.

In Kapitel 6.3.3 wird der Investitionsbedarf für die

einzelnen, in Kapitel 6.3.2 näher beschriebenen und

die Modellanlagen betreffenden Baugruppen darge-

legt.

6.3.1 Input-Output-Übersicht der Modellanlagen

Tabelle 6-9 gibt eine Übersicht über die sechs konzi-

pierten Modellanlagen mit den dazugehörigen Input-

materialien und -chargen, den biologischen und ver-

fahrenstechnischen Kennwerten und Daten zum

Biogasertrag und zur Biogasverwertung.

6.3.2 Verfahrensbeschreibung der Modell-

anlagen

Eine Verfahrensbeschreibung gibt eine Übersicht über

verwendete Bauteile bzw. Baugruppen und ihre bau-

lich-technische Ausführung, um die Verfahrens-

schritte des Biogas- und Substratprozesses transpa-

renter zu gestalten.

In den Kapiteln 6.3.2.1 bis 6.3.2.5 werden die funk-

tionalen Baugruppen bzw. Verfahrensabschnitte der

Biogaserzeugung und –verwertung und des Substrat-

flusses allgemein beschrieben.

In Kapitel 6.3.2.6 werden die Spezifika der Bau-

gruppen der Modellanlagen dargelegt. Dabei wird

eine Dimensionierung für das Haupt-Bauteil der

Basis- sowie Zusatzausstattung vorgenommen. Die

sonstigen Bauteile, wie z. B. „Rührwerke“ oder „Pum-

pen“ sind so ausgelegt worden, dass ein reibungsloser

Hinweis:

Es ist dringend zu empfehlen, frühzeitig mit der ge-

nehmigenden Behörde Kontakt aufzunehmen und

abzuklären, welche Forderungen von Seiten der zu-

ständigen Behörde an den Landwirt oder die Ge-

meinschaft gestellt werden. Wie bei der sorgfältigen

Beratung und Planung einer Biogasanlage sind auch

mit der Genehmigung auf jeden Fall sachkundige

Personen zu betrauen; das können Mitarbeiter eines

erfahrenen Planungsbüro oder eines erfahrenen An-

lagenherstellers sein.

Tabelle 6-8: Charakteristika der Modellanlagen

Anlage Charakterisierung

Modell 1 Einzelbetrieblich organisierte Anlage mit Rin-

derhaltung 120 GV, ausschließlich Einsatz von

betriebseigenen NaWaRos (Mais-, Grassilage)

Modell 2 Einzelbetrieblich organisierte Anlage mit Mast-

schweinehaltung 160 GV, Einsatz von betriebsei-

genen (Maissilage, Roggen (Korn) 40%) und

zugekauften NaWaRos (Roggen, Korn)

Modell 3 Gemeinschaftsanlage mit Rinderhaltung

250 GV und Mastschweinehaltung 160 GV

sowie Einsatz von betriebseigenen NaWaRos

(Mais-, Grassilage, Roggen (Korn) 40%) und

zugekauften NaWaRos (Roggen, Korn)

Modell 4 Genossenschaftsanlage mit Rinderhaltung

2000 GV

Modell 5 Gemeinschaftsanlage mit Rinderhaltung

520 GV und Mastschweinehaltung 320 GV

sowie Einsatz von betriebseigenen NaWaRos

(Mais-, Grassilage, Roggen (Korn) 40%) und

zugekauften NaWaRos (Roggen, Korn)

Modell 6 Gemeinschaftsanlage mit 520 GV Rinderhal-

tung und 320 GV Mastschweinehaltung, Ein-

satz von betriebseigenen NaWaRos (Mais-,

Grassilage, Roggen (Korn) 40%) und zugekauf-

ten NaWaRos (Roggen, Korn), Einsatz von

Abfällen (Speisereste, Fettabscheider)

Modellanlagen

125

Tabelle 6-9: Modellanlagen – Inputsubstrate, biologische- und verfahrenstechnische Kennwerte sowie Biogaserträge und Daten

zur Verwertung

Kennwerte

Einheit Modell I Modell II Modell III Modell IV Modell V Modell VI

Substrate

Rindergülle

t FM/Jahr 2.160 4.536 36.000 9.360 9.360

Schweinegülle

t FM/Jahr 1.728 1.728 3.456 3.456

Futterreste

t/ FMJahr 22 46 365 95 95

Einstreu

t FM/Jahr 0

Maissilage

t FM/Jahr 600 600 1.000 2.500 1.700

Grassilage

t FM/Jahr 400 200 1.500

Roggen 40% Eigen; 60% Zukauf

t FM/Jahr 250 365 500 1500

Fettabscheiderfett

t FM/Jahr 1000

Speisereste

t FM/Jahr 3000

t FM/Jahr 3.182 2.578 7.875 36.365 17.411 20.111

t FM/Tag 8,7 7,1 21,6 99,6 47,7 55,1

Input

ø TS-Gehalt Inputmaterial

% 16,8 20,1 15,7 9,1 16,4 17,5

theoretischer ø Abbaugrad oTS

% 63,2 79,0 67,0 37,8 66,6 75,5

Verweilzeit

Tage 43 60 43 30 45 48

Gärbehältervolumen (netto)

m³ 375 424 928 2.999 2.147 2.645

Gärbehältervolumen (brutto)

m³ 420 480 1.100 3.300 2.400 3.000

Raumbelastung

kg oTS /m³

und Tag

3,2 2,9 3,0 2,3 3,0 3,1

Gärtemperatur

°C 38 38 38 38 38 38

Substratzulauftemperatur

°C 12 12 12 12 12 12

zusätzl. Gärrestlagerkapazität (ohne

Gülle)

m³ 410 270 530 0 1.700 2.770

Output

erwarteterGasertrag mN³/Jahr 233.490 295.681 578.634 823.160 1.319.724 1.919.534

erwarteter Methangehalt % 53,4 53,0 53,2 54,8 53,4 55,0

Ausfall der Gasproduktion Tage/Jahr 5 5 5555

Methanerzeugung mN³/Jahr 122.869 154.649 303.585 445.311 695.010 1.040.840

Methanerzeugung mN³/Tag 337 424 832 1220 1904 2852

Heizwert

kWh/mN³101010101010

Bruttoenergie im Biogas

kWh/Jahr

1.228.689 1.546.488 3.035.848 4.453.107 6.950.103 10.408.399

BHKW

Bauart

Wirkungsgrad

el

lt. Hersteller

% 333536373940

Wirkungsgrad

therm

lt. Hersteller

% 504948475053

Stromkennzahl lt. Hersteller

0,66 0,72 0,76 0,80 0,77 0,75

Motorlaufzeit

Std./Jahr 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

realer Wirkungsgrad

el

% 303233343536

realer Wirkungsgrad

therm

% 403938384042

Zündölanteil

% 101010 10

Zündölverbrauch

l/Jahr 13.652 17.183 33.732 49.479

Heizwert Zündöl

kWh/l 101010 10

Bruttoenergie im Zündöl

kWh/Jahr 136.521 171.832 337.316 494.790

zugeführte Bruttoenergie insgesamt

kWh/Jahr 1.365.210 1.718.320 3.373.164 4.947.896 6.950.103 10.408.399

berechnete Leistung

kW 51 69 139 210 304 468

installierte Leistung

kW 55 75 150 220 330 500

Energieerzeugung

Bruttoenergie

gesamt

kWh/Jahr 1.365.210 1.718.320 3.373.164 4.947.896 6.950.103 10.408.399

kWh

el

/Jahr

409.563 549.862 1.113.144 1.682.285 2.432.536 3.747.024

kWh

el

/Tag

1.122 1.506 3.050 4.609 6.664 10.266

davon Wärmerzeugung

kWh

therm

/Jahr

546.084 673.581 1.295.295 1.880.201 2.780.041 4.413.161

davon Stromerzeugung

entfällt

Summe

Zündstrahl-Motor Gas-Otto-Motor

t FM/Jahr

theoretischer ø Abbaugrad oTS

Gasertrag

Handreichung Biogasgewinnung und -nutzung

126

Verfahrensablauf gewährleistet ist. Auf die Dimensio-

nierung dieser Bauteile wird hier jedoch nicht näher

eingegangen. In der in Kapitel 6.3.3 einzusehenden

Investitionsberechnung für die Modellanlagen wird

die unterschiedliche Auslegung der Bauteil-Kapazitä-

ten jedoch berücksichtigt.

6.3.2.1 Verfahrensschritt Substratannahme und

-vorbereitung

Annahmebehälter

Der Annahmebehälter ist meist als Betonbehälter aus-

geführt und mit einer Leckerkennung ausgestattet.

Er dient der Anmischung der Einzelsubstrate und

der Zwischenspeicherung des Substratgemisches. Das

Füllvolumen sollte so bemessen sein, dass eine Vor-

haltekapazität für einen Zeitraum von etwa 1 bis 3

Tagen erreicht wird. Der Annahmebehälter muß abge-

deckt sein (z. B. über eine Betonplatte).

Ein Füllschacht für das Befüllen mit z. B. Silagen

oder anderen Kofermenten, die keiner besonderen

Vorbehandlung bedürfen, sollte bei kleineren Kosub-

stratchargen vorgesehen werden. Der Füllschacht

kann über eine Klappe abgedeckt werden.

Mit Hilfe eines oder mehrerer zeitgesteuerter

Tauchmotorrührwerke werden die Substrate homoge-

nisiert.

Innerhalb des Annahmebehälters wird ein

TS-Gehalt der Substratmischung von etwa 16 % einge-

stellt. Zur Einstellung des TS-Gehaltes kann u. U. ver-

gorenes Substrat aus dem Gärrestlager mit Hilfe einer

Pumpe dem Annahmebehälter zugeführt werden.

Die Substratmischung aus dem Annahmebehälter

wird mit einer Pumpe zeitgesteuert dem Fermenter

zugeführt.

Der Pumpe ist ein Zerkleinerer/Schneidwerk vor-

geschaltet, um grobe Stoffe oder langhalmige Kompo-

nenten der Substrate zu zerkleinern und für den bio-

logischen Abbau aufzuschließen.

In der Praxis können häufig Güllegruben am Stall

genutzt werden, um Gülle für den Fermentationspro-

zess vorzuhalten. Dazu muss diese Grube jedoch

bestimmte Anforderungen erfüllen:

- Abdeckung verfügbar oder aber problemlos nach-

rüstbar

- Mindestfüllvolumina :

- 1 bis 2-tägige Vorhaltekapazität für die Substrat-

masse Gülle, falls zusätzlich ein Annahmebehäl-

ter errichtet wird

- 3 bis 4-tägige Vorhaltekapazität für die Substrat-

masse Gülle, falls kein Annahmebehälter zusätz-

lich errichtet wird

- Rührmöglichkeit vorhanden oder problemlos nach-

rüstbar.

Die Möglichkeit der Einbindung und Nutzung der

Güllegrube in den Verfahrensablauf sollte vom Anla-

genplaner geprüft werden.

Feststoffeinbringung

Die unterschiedlichen Verfahren und Ausführungen

der Feststoffeinbringung sind ausführlich in Kapitel 5

beschrieben.

Der Befülltrichter der Einbringung sollte mindes-

tens 1 bis 2 Tages-Substratcharge(n) fassen können.

Vorlagebehälter für Kofermente

Für viele hygienisierungspflichtige Stoffe ist eine ge-

sonderte Annahme und Vorlage von Vorteil.

Das Material wird meist in regelmäßigen Abstän-

den an den landwirtschaftlichen Betrieb angeliefert.

Je nach Materialeigenschaften sollte der Vorlagebe-

hälter als Betongrube oder auch als Stahltank ausge-

führt sein.

Werden z. B. Fette angeliefert, so sollten diese in

einem wärmeisolierten Vorlagebehälter gelagert wer-

den, damit die Konsistenz des angelieferten, warmen

Fettes ein Weiterpumpen erleichtert und die Ablage-

rungen im Rohrleitungssystem minimiert werden.

Weiterhin wird ein Festfahren verhindert.

Die Dimensionierung des Vorlagebehälters richtet

sich nach dem Anlieferungsintervall.

Die Komponentenausstattung des Beton-Vorlage-

behälters ist baugleich mit der des Annahmebehälters.

Falls das Material des Vorlagebehälters hygienisie-

rungspflichtig ist, ist eine gesonderte Pumpe für die

zeitgesteuerte und chargenweise Zufuhr des Materi-

als in eine Hygienisierungseinrichtung notwendig.

Hygienisierung

Diese besteht aus einem oder mehreren wärmeisolier-

ten Verweilbehältern, die an den Heizverteiler des

BHKW angeschlossen sind, so dass das Material min-

destens 60 min bei Temperaturen über 70 °C gehalten

werden kann. Die Dimensionierung des/der Verweil-

behälter richtet sich nach dem Fermenterbeschik-

kungsintervall.

Sowohl der Füllstand und die Temperatur in

jedem Verweilbehälter als auch die Temperaturen des

zu- und abgeführten Substrates werden angezeigt

und registriert. Dadurch ist eine lückenlose Doku-

mentation über den Hygienisierungsverlauf gegeben.

Das hygienisierte Material wird nach einer Halte-

zeit von 1 h über eine gesonderte Pumpe in den Fer-

menter gepumpt.

Modellanlagen

127

Vorbereitungstechnik

Vorbereitungstechniken müssen bei Materialien ein-

gesetzt werden, deren physikalischer Zustand wenig

Ansiedlungs- und Zersetzungsflächen bietet.

Bei Verwendung des Substrates „Roggen (Korn)“

bietet sich z. B. der Einsatz einer Quetsche an.

Die angeschlagenen Roggenkörner können dann

per Radlader oder Elevator einem Annahmebehälter

oder einer Feststoffeinbringung zugeführt werden.

Letztere Einbringtechnik bietet den Vorteil, dass

die angeschlagenen Körner ohne Zwischenlagerung

im Annahmebehälter, in dem sie durch Quellprozesse

zu einer Schwimmdeckenbildung beitragen, problem-

los dem Fermenter zugeführt werden können.

6.3.2.2 Verfahrensschritt Fermentation

Die Fermentation findet im mesophilen Temperatur-

bereich zwischen 35 °C und 40 °C statt.

Der Fermenter ist als ein volldurchmischter Durch-

laufreaktor aus Beton mit Dämmung und Trapez-

blechverkleidung ausgeführt. Er ist mit einer Heizung

versehen, die die Wärmeverluste kompensiert und

die Wärmeenergie für die Aufheizung der zugeführ-

ten Substrate bereitstellt.

Der Fermenter ist mit einer Leckerkennung ausge-

stattet.

Die mittlere hydraulische Verweilzeit des Substrat-

gemisches sollte mindestens 30 Tage betragen und so

ausgelegt sein, dass eine Raumbelastung von

3,5 kg oTS/m

3

· d eingehalten wird.

Die Substratzufuhr von dem Annahmebehäl-

ter/der Hygienisierung zum Fermenter erfolgt über

eine Substratleitung, die oberhalb des Flüssigkeitsni-

veaus im Fermenter endet.

Die Zufuhr erfolgt zeitgesteuert.

Entsprechend dem zugeführten Substratvolumen

wird ein korrespondierendes Volumen an Gärresten

über eine in die Gärflüssigkeit eingetauchte Überlauf-

leitung in das Gärrestlager geleitet.

In dem Fermenter sind Tauchmotorrührwerke

installiert, die den Fermenterinhalt in regelmäßigen

Zeitabständen durchmischen und somit der Sink-

schicht- und Schwimmdeckenbildung vorbeugen.

Mindestens ein Sichtfenster im Fermenter ist für

Kontrollarbeiten unabdingbar, weiterhin dient diese

Öffnung als Revisionsöffnung.

6.3.2.3 Verfahrensschritt Biogasspeicherung und

-aufbereitung

Über dem Flüssigkeitsniveau des Fermenters ist ein

Gasraum, der mit einer gasdichten Membran abge-

schlossen ist. Diese Membran dient als Gasspeicher,

sie ist dehnbar, bei gefülltem Speicher ist sie halbku-

gelförmig ausgebildet.

Eine über eine Mittelstütze getragene Holzkon-

struktion verhindert das Absinken der Membran auf

den Flüssigkeitsspiegel im Fermenter.

Die Membran („Gasblase“) wird von außen durch

eine fest installierte wetterfeste Folie vor Witterungs-

und Windeinflüssen geschützt.

In dem durch die Vergärung entstehenden Biogas

können erhebliche Mengen an Schwefelwasserstoff

(H

2

S) enthalten sein.

Aus diesem Grund ist für den Fermenter eine bio-

logische Entschwefelung im Gasraum vorgesehen.

Hierfür wird mit Hilfe einer Membranluftpumpe eine

geringe Menge Luft geregelt in den Gasraum einge-

blasen.

An dem Fermenter ist eine Über- und Unterdruck-

sicherung am Gasraum angeschlossen.

Das in dem Fermenter anfallende und gespeicherte

Biogas ist warm und feucht.

Für die Gasverwertung ist das Gas zu kühlen und

der kondensierende Wasserdampf abzuleiten.

Hierfür ist eine entsprechend dimensionierte Erd-

leitung mit stetigem Gefälle zu einem Kondensat-

schacht vorgesehen.

In der Erdleitung anfallendes Kondensat wird

innerhalb des Kondensatschachtes in einer Wasser-

vorlage abgeschieden. Die Wasservorlage verhindert

das unkontrollierte Entweichen von Gas. Im Konden-

satschacht ist eine Kondensatpumpe installiert, die

niveaugesteuert das Kondensat dem Endlager

zuführt.

6.3.2.4 Verfahrensschritt Gasverwertung

Für die Gasnutzung ist ein Zündstrahl-BHKW oder

Gas-Otto BHKW mit Generator vorgesehen.

Vor dem Aggregat ist eine Flammendurchschlagsi-

cherung vorgesehen.

Um das Gas in dem Gas-Otto-BHKW nutzen zu

können, muss der Gasdruck mit Hilfe eines Verdich-

ters erhöht werden. Die Leistung des Verdichters wird

geregelt.

Vor jedem Apparat ist eine Flammendurchschlag-

sicherung vorgesehen, vor dem Verdichter ist diese als

Handreichung Biogasgewinnung und -nutzung

128

Kiestopf ausgeführt. Das in dem Kiestopf anfallende

Kondensat wird dem Kondensatschacht zugeführt.

In dem BHKW wird das Biogas verbrannt und mit

Hilfe des Generators in Strom umgewandelt. Die hier-

bei anfallende Wärme wird im Prozess zur Beheizung

des Fermenters und ggf. der Hygienisierung genutzt.

Darüber hinaus verfügbare Wärme aus dem

BHKW kann zu anderen Heizzwecken genutzt wer-

den (Wohnhaus-, Gebäude-, Stallbeheizung, Trock-

nung, externe Wärmeabnehmer).

Überschüssige Wärme wird über einen Notkühler

abgeführt.

Gemäß den Sicherheitsrichtlinien für landwirt-

schaftliche Biogasanlagen ist die bei Ausfall der Gas-

nutzung abzublasende Gasmenge auf maximal

20 m³/h zu begrenzen. Dementsprechend muss für

alle Modellanlagen eine Gasfackel bzw. ein Gasbren-

ner vorgesehen werden. Im praktischen Betrieb ist

auch der Einsatz einer mobilen Gasfackel möglich.

Die Gasfackel wird automatisch druckgesteuert in

Betrieb gesetzt.

Auch vor der Gasfackel ist eine Flammendurch-

schlagsicherung installiert.

6.3.2.5 Verfahrensschritt Gärrestlagerung

Für die Speicherung der anfallenden Gärreste ist ggf.

das bereits aus der Tierhaltung vorhandene Güllela-

ger vorgesehen. Der Gärrestanteil aus der zusätzli-

chen Vergärung von Kosubstraten muss hingegen ad-

äquat gelagert werden.

Als zusätzlicher Gärrestlagerbehälter wird ein

Betonrundbehälter vorgesehen.

Die Auslegung des Gärrestlagers bezieht sich auf

einen 180-tägigen Lagerzeitraum. Bei Modellanlagen,

die als Gemeinschaftsanlagen konzipiert sind und an

dem Ort errichtet werden, an dem auch die Tierhal-

tung angesiedelt ist, ist nur die zusätzliche Investition

durch Kosubstratlagerung kalkuliert. Am Biogas-

standort anfallender Wirtschaftsdünger sowie

Wirtschaftsdünger anderer an der Gemeinschaft betei-

ligter Betriebe wird nicht in die Lagerkapazitätsbe-

rechnung aufgenommen, d.h. nach Anlieferung und

Abgabe von Frischgülle eines an der Gemeinschaft

beteiligten Betriebes an den Biogasstandort wird dem

Gärrestlager Gärrest zur Lagerung bei dem anliefern-

den Betrieb entnommen. So werden Lagerkapazitäten

voll ausgenutzt und Leerfahrten vermieden.

Weiterhin wird bei der Berechnung des zusätzli-

chen Lagerkapazitätsbedarfes ein Abbaugrad der

organischen Trockensubstanz der Kofermente in

Höhe von 50 % unterstellt.

Der Behälter wird mit einer Abdeckung versehen.

Diese ist nicht gasdicht ausgeführt und dient dem-

nach auch nicht als Biogasspeicher für aus dem Gär-

restlager entweichendes Biogas, jedoch wird das

Emissionspotenzial aus dem Gärrestlager erheblich

vermindert (vgl. Kapitel 8).

Innerhalb des Gärrestlagers sind ein bzw. zwei

Tauchmotorrührwerke installiert.

Das Lager ist ggf. über eine Leitung mit dem vor-

handenen Güllebehälter verbunden. Im Gärrestlager

ist höhenverstellbar eine Entnahmemöglichkeit instal-

liert, um Gärrest, u.a. auch für die Verdünnung der

Substratmischung im Annahmebehälter, entnehmen

zu können.

6.3.2.6 Verfahrens-Kenndaten der Modellanlagen

Modellanlage 1

Einzelbetriebliche Anlage mit Rinderhaltung

120 GV, NaWaRo-Einsatz

Die Modellanlage 1 wird ausschließlich mit Substra-

ten vom eigenen Hof betrieben. Es werden Rinder-

gülle, Futterreste aus der Rinderfütterung und ein Ge-

misch aus Gras- und Maissilage eingesetzt. Ein

geringer Teil des vergorenen Materials wird zurück-

geführt, um die Gülle-Silagemischung auf einen

pumpfähigen TS-Gehalt von 16 % zu verdünnen. Das

zurückgeführte Material wird als nicht zum Biogaser-

trag beitragende Lösung angesehen, es wird also bei

der Berechnung der Biogasausbeute aus den verwen-

deten Substraten nicht berücksichtigt.

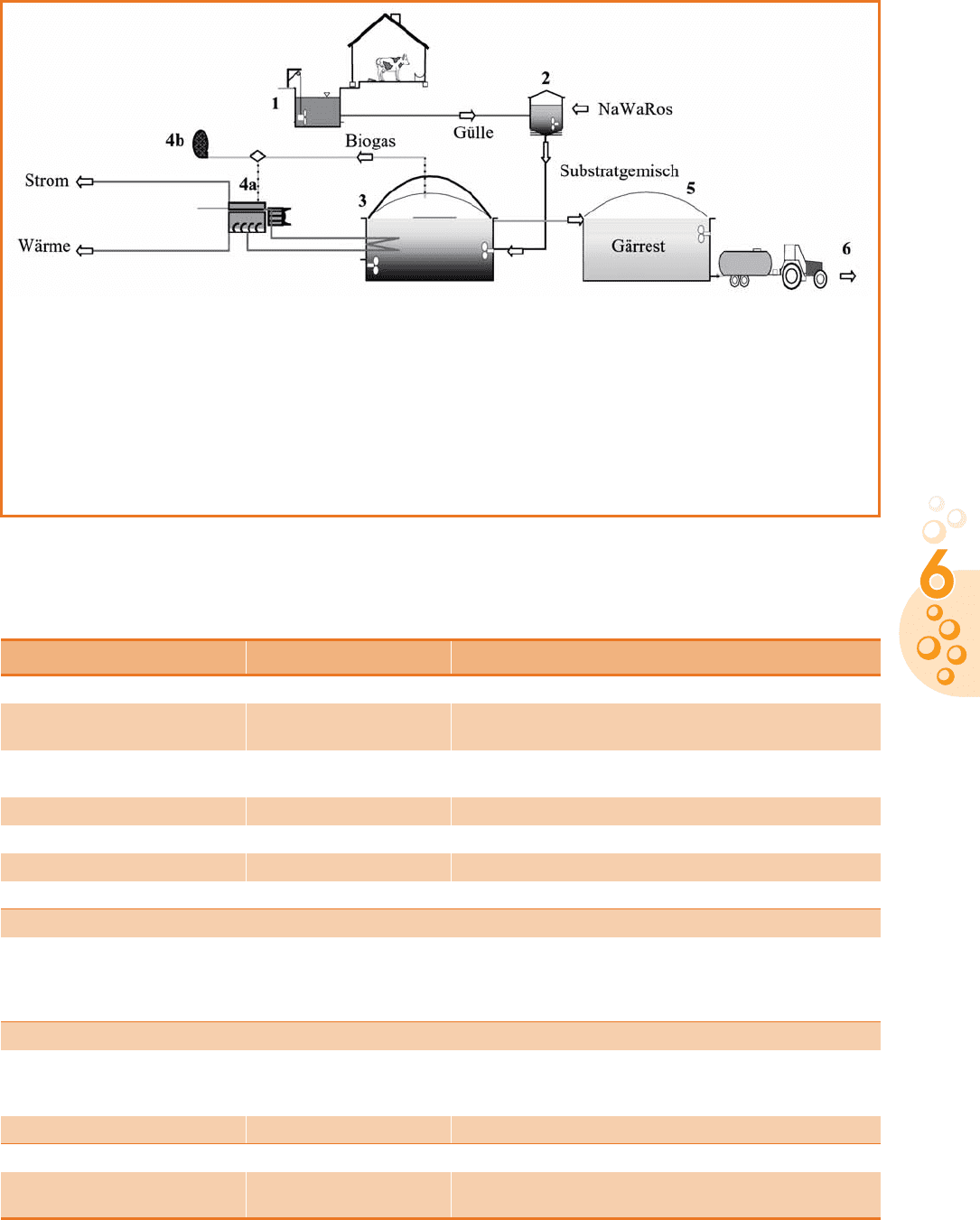

Anhand des folgenden Verfahrensfließbildes (Abb.

6-2) kann der Substrat- und Biogasfluss nachvollzo-

gen werden, Tabelle 6-10 gibt dann eine Übersicht

über in Modellanlage 2 verwendete Baugruppen

sowie ihre Dimensionierung.

Modellanlage 2

Einzelbetriebliche Anlage mit Mastschweinehal-

tung 160 GV, NaWaRo-Einsatz

Die Modellanlage 2 wird einzelbetrieblich organisiert.

Neben hofeigenen Substraten wie Schweinegülle und

Maissilage wird der Nachwachsende Rohstoff Roggen

(Korn) zu 40 % selbst erzeugt und zu 60 % zugekauft

und eingesetzt.

Anhand des folgenden Verfahrensfließbildes

(Abb. 6-3) kann der Substrat- und Biogasfluss nach-

vollzogen werden, die Tabelle 6-11 gibt dann eine

Übersicht über in Modellanlage 2 verwendete Bau-

gruppen sowie ihre Dimensionierung.

Modellanlagen

129

Verfahrensschritte:

1 Güllevorgrube

2 Annahmebehälter mit Befüllschacht für NaWaRos

3 Fermenter mit Biogasspeicher und Entschwefelung

4 Gasverwertung mit: 4a: BHKW-Modul

4b: Gasfackel

5 Gärrestlager mit Abdeckung

6 Ausbringung

Abb. 6-2: Verfahrensfließbild der Modellanlage 1

Tabelle 6-10: Übersicht über Baugruppen der Modellanlage 1

Verfahrensschritt/ Baugruppe Dimensionierung (brutto) Besonderheiten / Funktion

Substratannahme und -vorbereitung

Güllegrube am Stall 1 bis 2-tägige

Vorhaltekapazität

wird verwendet als Güllevorlage

Annahmebehälter 35 m³ Anmischung von Gülle aus Güllegrube und per Radlager

über Füllschacht zugeführtem Gras-Maissilagegemisch

Feststoffeinbringung --- ---

Vorlagebehälter für Kosubstrate --- ---

Hygienisierung --- ---

Vorbereitungstechnik --- ---

Fermentation/Gasaufbereitung

Fermenter 420 m³ gasdichte Doppelmembran-Abdeckung zur Gasspeicherung

interne biologische Entschwefelung

45 d Verweilzeit des Gärsubstrates Raumbelastung:

3,3 kg oTS/m³·d

Gasverwertung

BHKW 55 kW

el

Zündstrahl-BHKW

Installierte Leistung

Laufzeit: 8.000 h/a unter Volllast

Gasfackel 30 m³ Biogas/h

Gärrestlagerung

zusätzlicher Lagerbehälter aus

Kosubstratvergärung

420 m³ Abdeckung zur Emissionsminderung

Rückführung von Gärrest-Anteil zu Annahmebehälter