Кадомская К.П. Перенапряжения в электрических сетях различного назначения и защита от них

Подождите немного. Документ загружается.

Как видно из рисунка, минимальная вероятность прорыва молнии на

крайние фазы наблюдается при углах тросовой защиты – (6…8)

0

. При

углах же тросовой защиты – (4…5)

0

вероятности прорыва на крайние фазы

и среднюю фазу практически одинаковы. Из рис.5.5 также видно, что при

положительных углах защиты, обычно применяемых в электрических

сетях России, средняя фаза практически не поражается молнией.

Следовательно в одноцепных ВЛ с горизонтальной подвеской фаз можно

защищать от грозовых поражений лишь крайние фазы.

5.3 МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛНЫ ТОКА МОЛНИИ

В предыдущем параграфе рассмотрена методика определения

амплитуды тока молнии на проводах ВЛ при учете ориентировки канала

лидера молнии. Однако, при проведении расчетов грозоупорности

различных объектов электрооборудования требуется моделировать волну

тока молнии, характеризуемую, как уже указывалось выше, по крайней

мере тремя параметрами: амплитудой, условной длительностью фронта

(τ

0.1-0.9

) и длительностью волны (τ

В

), т.е. временем до её полуспада.

Из опубликованных в отечественной и зарубежной литературе

реальных осциллограмм разряда молнии можно увидеть, что волна тока

молнии характеризуется нулевым значением производной по времени в

начальный момент времени. Для объяснения этого факта и разработки

требований к моделям волны тока молнии рассмотрим физическую

картину развития разряда молнии во времени, приведенную, например, в

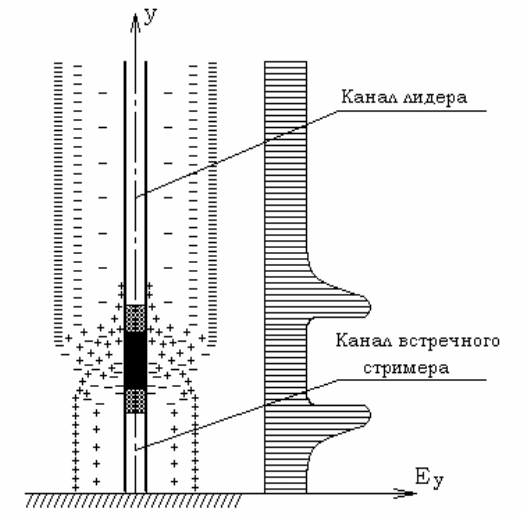

[38]. Рассмотрим процесс формирования обратного разряда при ударе

молнии в возвышающиеся объекты. Под действием поля лидера канал

стримера должен иметь избыточный положительный заряд, который

располагается в пространстве, окружающем основной токоведущий канал

стримера. Увеличение напряженности на головках лидера и стримера

приводит к возрастанию скорости их сближения. Поскольку и лидер и

стример имеют достаточно большие радиусы, то при их сближении на

расстояние порядка десятков метров поле между ними делается

практически однородным, благодаря чему в пространстве между лидером

и стримером возможно одновременное образование большого количества

элементарных лавин. Эти лавины в течение весьма короткого промежутка

времени создают хорошо проводящий канал, который соединяет области

избыточных отрицательных и положительных зарядов. Этот процесс

проиллюстрирован на рис.5.6. Под действием электрического поля между

лидером и стримером проводящий канал поляризуется, так что на его

верхнем конце скапливается избыточный положительный заряд, а на

нижнем конце – избыточный отрицательный заряд. Благодаря этому на

обоих концах канала создаются области повышенных градиентов, которые

распространяются соответственно вверх и вниз по каналу, осуществляя его

перестройку. Под действием сильного поля в лидерном канале возникает

интенсивная ионизация, приводящая к увеличению плотности зарядов

плазмы на несколько порядков. В результате этого градиент в канале

уменьшается, и область повышенного поля постепенно вытесняется вверх

и вниз. Процесс перестройки канала лидера в области усиленного поля

сопровождается интенсивным свечением.

Рис.5.6. Распределение зарядов и продольных градиентов в канале

молнии при наличии встречного стримера

Ток через пораженный объект начинает протекать еще во время

развития опускающегося лидера (лидерный ток). При этом по мере

опускания лидера ток постепенно увеличивается. Развитие встречного

стримера и увеличение скорости взаимного сближения лидера и стримера

приводит к все более быстрому возрастанию лидерного тока.

Образовавшийся в месте лидера и стримера канал начинает развиваться в

обоих направлениях, что приводит к дальнейшему увеличению тока в

месте удара. При этом пока весь встречный стример не приобретет

высокой проводимости, увеличение протекающего по его каналу тока

тормозится большим сопротивлением стримера, величина которого

пропорциональна его длине. По мере развития проводящего канала длина

части стримера, обладающая высоким сопротивлением, уменьшается и ток

постепенно увеличивается, т.е. происходит затягивание фронта тока

молнии. Приведенная физическая картина позволяет представить форму

волны тока молнии в виде, приведенном на рис.5.7.

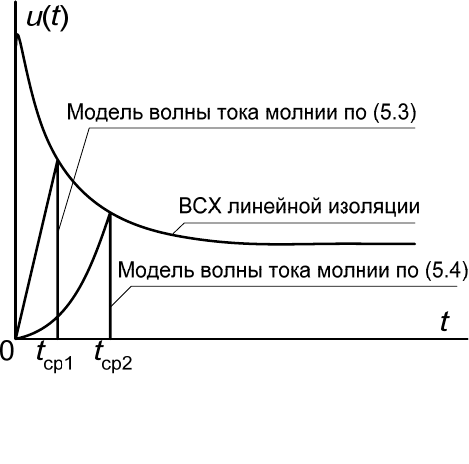

Рис.5.7 Форма волны тока молнии

До точки

а через пораженный объект протекает лидерный ток,

возрастание тока между точками

а и b связано с возникновением

встречного стримера и увеличением скорости движения лидера и

стримера., участок

b-c соответствует развитию проводящего канала

возникшего в точке встречи лидера и стримера. Дальнейший ход кривой

тока молнии определяется изменением заряда, сообщаемого единице

длины канала обратного разряда, и изменением скорости его движения. Из

изложенного можно сделать вывод о том, что значение производной тока

молнии в начальный момент времени всегда равно нулю. Это

обстоятельство необходимо учитывать при моделировании волны тока

молнии. Простейшая модель в виде разности двух экспонент, ранее

используемая для моделирования волны тока молнии, не отвечает этому

требованию:

[

]

)/exp()/exp()/()(

2100

τ

−

−

τ

−

η= ttIti

, (5.3)

где τ

1

=(τ

в

- τ

ф

)/(-ln(0.5)), τ

2

= τ

ф

/5, η=exp(-τ

ф

/τ

1

).

В мировой литературе приводятся несколько моделей волн токов

молнии, характеризующихся либо относительно малым значением

производной при

t=0, либо нулевой производной [38]. Остановимся на

одной из этих моделей, позволяющей относительно легко определять её

параметры на основе указанных выше трех основных характеристик волны

тока молнии, для которых в литературе, в частности в [1] даны параметры

законов распределения (без учета ориентировки канала лидера молнии).

Предложенная в [38] модель имеет вид:

)()(

1

)(

00

tytxIti

η

=

, (5.4.)

где:

)exp(-t/y(t) ),1/()(

2

τ=+=

n

s

n

s

kktx

, (5.5)

1

/ τ= tk

s

,

τ

1

и

τ

2

–времена, определяемые возрастанием и спадом волны

тока молнии. Согласно [38] способ определения параметров модели волны

тока молнии основан на исходных параметрах волны тока молнии,

которые далеко не всегда известны. Как уже указывалось выше,

необходимо воспроизвести волну молнии по таким характеристикам, как

амплитуда волны, длина её фронта и длительность. Очевидно, что решение

этой задачи не может быть однозначным. Приведем здесь один из

возможных способов такого определения, позволивший моделировать по

выражению (5.4) волны тока молнии при широком диапазоне изменения их

характеристик.

Приняв

n=2, для определения остальных параметров модели

используем следующие зависимости:

21ФВ

()/lnk 0.5

τ

ττ

=−

, (5.6)

12ф

exp( ln(40) / 5)k

τ

τ

=−

, (5.7)

3

ф 2

[exp( / )]

k

ηττ

=−

. (5.8)

Коэффициенты , и , входящие в выражения (5.6)…(5.8),

являются функциями отношения длительности волны к длительности

фронта волны (анализ реальных осциллограмм показывает, что длина

фронта волны τ

1

k

2

k

3

k

Ф

может быть принята равной τ

Ф

=1.25τ

0.1-0.9

). Зависимости

и )/(

фв1

ττ= fk )/(

фв2

τ

τ= fk приведены в табл. 5.2 и 5.3. При этом

коэффициент k

3

может быть принят равным 1,70.

Таблица 5.2

)/(

фв1

τ

τ

=

fk

τ

в

/τ

ф

k

1

τ

в

/τ

ф

k

1

τ

в

/τ

ф

k

1

2.0 0.530 3.8 0.747 8.0 0.945

2.2 0.549 4.0 0.755 8.5 0.954

2.4 0.559 4.5 0.782 9.0 0.968

2.6 0.566 5.0 0.819 9.5 0.983

2.8 0.570 5.5 0.861 10.0 0.992

3.0 0.679 6.0 0.897 11.0 1.001

3.2 0.709 6.5 0.922 20.0 1.001

3.4 0.727 7.0 0.934 25.0 1.001

3.6 0.739 7.5 0.94 70.0 1.001

Таблица 5.3

)/(

фв2

τ

τ

=

fk

τ

в

/τ

ф

k

2

τ

в

/τ

ф

k

2

τ

в

/τ

ф

k

2

2.0 2.700 3.8 1.033 8.0 0.551

2.2 2.255 4.0 0.986 8.5 0.537

2.4 1.999 4.5 0.883 9.0 0.522

2.6 1.825 5.0 0.797 9.5 0.504

2.8 1.575 5.5 0.725 10.0 0.485

3.0 1.301 6.0 0.667 11.0 0.450

3.2 1.218 6.5 0.622 20.0 0.333

3.4 1.147 7.0 0.589 25.0 0.300

3.6 1.087 7.5 0.568 70.0 0.230

На рис. 5.8 приведены волны тока молнии, полученные при

одинаковых исходных характеристиках с использованием моделей (5.3) и

(5.4). Из рисунка видно, что эти две волны тока молнии различаются

достаточно существенно, что не может не сказаться на расчетном уровне

грозоупорности того или иного объекта.

Рис.5.8 Сопоставление форм волн тока молнии, полученных

с использованием различных моделей

Особенно сильно различие в моделировании сказывается на анализе

грозоупорности объекта при воздействии срезанной волны, т.е. волны,

приведшей при набегании на объект к перекрытию линейной изоляции

(рис.5.9).

Рис.5.9 К определению параметров срезанных волн при

различных моделях волны тока молнии

Влияние модели волны тока молнии на кратности неограниченных и

ограниченных с помощью ОПН перенапряжений будет рассмотрено далее

при анализе грозоупорности конкретных электроэнергетических объектов.

5.4 ЗАЩИТА ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОДВЕСОК ВЛ ВН

ОТ ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ

ЗАЩИТНЫХ АППАРАТОВ ТИПА ОПН,

УСТАНОВЛЕННЫХ НА ОПОРАХ

В 90-ые годы ХХ-го столетия во многих странах были начаты работы

по повышению надежности эксплуатации линейной изоляции при

грозовых поражениях ВЛ [40-43]. В этих работах было предложено

устанавливать защитные аппараты типа ОПН на опорах. Причем для

снижения требуемой энергоемкости аппаратов предлагалось отстроить их

от возможного воздействия коммутационных перенапряжений с помощью

подсоединения ОПН к проводам с помощью искровых промежутков (рис.

5.10).

ОПН

ИП1 ИП2

изоляторы

опора

фазный

провод

Рис.5.10 Эскиз расположения ОПН на опоре

В приведенной конструкции установки ОПН на опоре, предложенной

в [39] имеется еще один воздушный промежуток, шунтирующий

изолирующую подвеску в случае, если остающееся напряжение на ОПН

превысит допустимое разрядное напряжение изолирующей подвески.

Координация пробивных напряжений этих двух искровых

промежутков основывается на следующих требованиях:

•

при воздействии грозовых волн должен срабатывать промежуток

ИП1, подключающий к проводу ОПН. Это требование достигается как

формами электродов, так и размерами промежутков: длина промежутка

ИП1 составляет примерно 50. . .70 % от длины промежутка ИП2;

•

остающееся напряжение на ОПН в режиме протекания через него

тока не должно приводить к срабатыванию промежутка ИП2. Это

требование достигается с помощью соответствующей координации

остающегося напряжения на ОПН при протекании максимального тока и

разрядного напряжения ИП2: максимальное значение остающегося

напряжения не должно превышать примерно (0,8…0,9)U

50%

разрядного

напряжения ИП2;

•

необходимо, чтобы дуга в ИП1 надежно погасала после протекания

грозового импульса. При этом ток промышленной частоты в дуге

определяется током через варисторы ОПН и током, протекающим по

изоляции аппарата;

•

ИП1 не должен срабатывать при коммутационных

перенапряжениях и при длительных повышениях напряжения

промышленной частоты.

В настоящее время при проектировании защиты ВЛ с помощью

установки ОПН на опорах рассматривается также и безыскровое

присоединение аппарата. Оба способа имеют как преимущества, так и

недостатки. К основным преимуществам искрового присоединения можно

отнести отсутствие постоянно протекающего тока в нормальном

эксплуатационном режиме. Недостатком этого типа защиты является

достаточно сложная координация пробивных напряжений открытых

искровых промежутков с разрядными напряжениями защищаемой

линейной изоляции.

При безыскровом присоединении подвесного аппарата необходимо

учитывать требования к ВАХ ОПН и к их энергетическим

характеристикам не только при грозовых воздействиях, но и при

коммутациях на ВЛ, а также в нормальном эксплуатационном режиме. Чем

выше класс напряжения, тем больше разрядное напряжение изолирующей

подвески, тем, следовательно, выше защитный уровень изоляции при

грозовых перенапряжениях, который ориентировочно можно оценить на

основе соотношения

%50ВфкмВ

2/ UZIU ≤⋅= , т.е. )2//(

Вфк%50

ZUI

з

=

. (5.9)

В табл.5.4 приведены габариты изолирующих подвесок ВЛ 110…1150

кВ, состоящих из изоляторов ПС-300Б со строительной длиной 195 мм. В

этой же таблице приведены пятидесятипроцентные разрядные напряжения

промежутка провод-траверса, волновые сопротивления проводов и

защитные уровни ВЛ, определенные с помощью выражения (5.9).

Из таблицы видно, что, если изолирующая подвеска ВЛ 110 кВ будет

перекрываться практически во всех случаях попадания молнии в

ближайший пролет, то вероятность перекрытия изолирующей подвески,

например, ВЛ 1150 кВ при учете ориентировки канала лидера молнии

будет существенно меньше единицы.

Таблица 5.4

Габариты изоляционных подвесок на стандартных опорах и их электрическая

прочность при воздействии импульсных напряжений

U

ном

, кВ

Параметры

110 330 500 750 1150

Число изоляторов 7 18 25 33 46

Длина гирлянды, м 1,25 3,2 4,5 5,8 8,0

U

50%,

кВ, провод – траверса 730 1850 2350 2900 3000 (3100)

I

з

,

кА, провод-траверса

3,0 11,0 15,0 19,0 21

Число проводов в фазе 1 2 3 5 8

Расстояние между

составляющими, см

- 40 40 30 40

Радиус расщепления , см - 20 23,1 25,5 48,8

S

0

, м 2,5 8,5 11,5 16,5 22

S

расч

, м

2,3 8,2 9,8 11,5 19,8

U

50%

, кВ, провод – опора 1200 3400 3900 4100 4300

Z

Вфк

, Ом

460 330 315 310 270

I

з

, кА, провод – опора

5,0 21,0 25,0 26,0 32,0

Примечание: Z

Вфк

- волновое сопротивление ВЛ при распространении волны по

одной фазе с учетом короны на проводе.

Токовые и энергетические характеристики ОПН, установленных на

опорах, могут быть определены в расчетной схеме, приведенной на

рис.5.11.

Рис.5.11 Расчетная схема для определения токовых и энергетических

характеристик ОПН, установленных на опорах

В расчетной схеме рис.5.11 приняты следующие обозначения: i

м

(t) –

источник волны тока молнии; 1, 3, k, n... – узлы на опорах по концам

пролетов, соответствующие точкам установки подвесных ОПН; 2 – место

удара молнии в пролете ВЛ; i

n

и i

o.k

–токи молнии в узлах ВЛ; Z

В

– фазное

волновое сопротивление линии с учетом короны; R

З.1

…R

З.n

– импульсные

сопротивления заземления опор.

Расчеты показали, что для оценки максимальных токовых нагрузок

подвесных аппаратов можно моделировать лишь один - три пролета ВЛ.

Это объясняется следующими причинами: при достижении волной тока

молнии опор ВЛ, где установлены защитные аппараты, например, на

рис.5.11 узлов 1 и 3, напряжение в этих узлах уменьшается практически до

значения остающегося напряжения на ОПН. В этом случае волна,

движущаяся в сторону k-го узла, без учета обратных набегающих волн

составит: W

1k

= 2U

1

(∼2U

опн

).

Коронирование проводов, а также потери в нулевом канале при

пробеге волной следующего пролета приведут к еще большему снижению

амплитуды волны и увеличению ее длительности фронта. Очевидно, что в

случае перекрытия ИП1 в узле k или k` токовые нагрузки этих аппаратов

окажутся существенно меньшими, чем в узлах, непосредственно

примыкающих к пораженному молнией пролету. Кроме того, в случае

конструкции подвесного ОПН без искрового промежутка ИП1

энергетические нагрузки ОПН за счет отраженных волн от соседних опор

еще более снижаются.

Компьютерные расчеты, проведенные применительно к схеме

рис.5.11 с учетом ориентировки канала лидера молнии и модели волны

тока молнии по выражению (5.4), с учетом законов распределения

основных характеристик волны тока молнии позволили определить законы

распределения амплитуд токов молнии и поглощаемой энергии при

поражении провода ВЛ молнией. На рис.5.12 и 5.13 приведены функции

распределения для некоторых конструкций опор.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0,00 20,00 40,00 60,00

x, кА

F

Iопн

(х)

110 кВ

1150 кВ

ВЛ 330 кВ (верхние фазы)

Рис.5.12 Функции распределения амплитуд токов в ОПН, установленных

через искровые промежутки на опорах ВЛ 110, 330 и 1150 кВ

традиционного исполнения с горизонтальным расположением фаз