Хартиг В. Современная инфузионная терапия

Подождите немного. Документ загружается.

расщепляются до аминокислот. Эти белковые гидролизаты содержат

аминокислоты исходного белка, чем и определяется их состав, а также

биологическая значимость. Отрицательным фактором является неполное

расщепление белка. В гицролизатах находятся большие обрывки белка

(преимущественно пептиды). Наиболее крупные пептиды неблагоприятны

для парентерального питания (Heller с соавт.), кроме того, они приносят и

вред (анафилактические реакции). Однако методы диализа позволяют

удалять главным образом высокомолекулярные пептиды (Edgren, Wretlind).

Можно улучшить аминокислотный состав добавками отдельных

аминокислот. Биологическая ценность диализованного, ферментно

расщепленного гидролизата казеина составляет 90 (Lidstrom, Wretlind), он

утилизируется на 70% (Heller с соавт.) и 90% (Lidstrom). Они переносятся

хуже, чем растворы кристаллических аминокислот (Halmagyi, Furst с соавт.)

[Heller, 1968].

Растворы кристаллических аминокислот

Их получают из отдельных аминокислот. Их преимущество состоит в

том, что состав можно варьировать. Они не содержат пептидов.

Эффективность парентерального питания зависит от оптимального набора

аминокислот. Грубые отклонения влияют на обмен веществ, по причине

нарушения баланса аминокислот (недостаток одной или нескольких эссен-

циальных аминокислот, или, наоборот, добавление определенных

аминокислот к назначенной диете), антагонизмом аминокислот (конкуренция

в транспортной системе) и/или токсическим действием некоторых

передозированных аминокислот. Однообразие аминокислотного состава

снижает биологическую ценность белков и аминокислотных смесей [Lang,

Fekl, 1971].

Таблица 53. Спектр эссенциальных аминокислот (включая цистин и

тирозин) в различных аминокислотных инфузионных растворах.

Сравнение на основе 12,5 г природных аминокислот (Dolif, Jurgens)

Среднее и

максимальное

отклонение этого

образца

аминокислоты

Требую-

щийся

адаптируе-

мый

образец

амино-

кислоты, г

Утилизи-

рующийся

адаптируе-

мый образец

аминокисло-

ты, г

Образец

картофель

(64 % N-

яйцо 36

%N), г

г %

L-изолейцин 1,57 1,47 1,38 1,47±0,10 ±7

L-лейцин 2,16 2,83 2,09 2,36±0,47 ±20

L-лизин 1,76 1,98 1,75 1,83±0,15 ±8

L-метионин 1,96 1,02 0,63

L-цистин 0,50

1,96 1,02 1,13 1,96 L-метионин+

L-цистин

1,08±0,06 ±6

L-фенилаланин 2,16 1,81 1,41

L-тирозин 0,34 1,22

L -фенилаланин+

L-тирозин

2,16 2,15 2,63 2,31±0,32 ±14

L-треонин 0,98 1,19 1,25 1,14±0,16 ±14

L-триптофан 0,49 0,51 0,53 0,51 ±0,002 ±4

L-валин 11,47 1,36 1,75 1,53±0,22 ±14

Общее 2,55 12,51 12,51

Растворы кристаллических аминокислот, имеющиеся в продаже,

содержат пищевые аминокислоты, а также определенное количество

неспецифического азота.

При составлении этих растворов учитывались следующие сведения: 19

аминокислот являются составной частью человеческих пептидов и белков.

Кроме того, орнитин и цитрул-лин играют существенную роль в цикле

Кребса — Гензелейта (Dolif, Jurgens).

Rose сообщил о 8 эссенциальных питательных факторах, которые

должны вводиться ежедневно в определенных количествах и пропорциях. В

табл. 53 представлено 3 действительных спектра 8 классических

эссенциальных аминокислот. Интересно, что концентрация отдельных

аминокислот в 3 образцах, за исключением серосодержащих, не отклоняется

больше чем на 4—20%.

В настоящее время есть мнение, что понятие эссенциальные и

неэссенциальные аминокислоты нельзя использовать в обычном смысле. В

особых ситуациях некоторые считавшиеся до сих пор неэссенциальными

аминокислоты становятся эссенциальными. Это особенно касается гистидина

(желательно вводить 0,5—1 г/г лизина), аргинина (1,5—2,0 г/г лизина),

тирозина (0,2—0,4 г/г лизина) и 0,1 цистина/г лизина (Dolif, Jurgens).

При этом остается еще 7 аминокислот, которые могут быть

синтезированы внутри организма (глицин, серии, пролин, гидроксипролин,

аспарагиновая и глутаминовая кислоты).

Из этого ясно, что для достижения удовлетворительного азотного

баланса необходимо введение так называемого неспецифического азота.

Оптимальной является комбинация аминокислот. Введение только одной

аминокислоты (например, глицина) недостаточно (резкое повышение

катаболизма белков, Dolif, Jurgens). При этом нужно помнить, что глицин

должен назначаться в дозе не более 0,2 г/кг массы тела. На 1 г лизина должно

приходиться 2—3 г аланина, так как эта величина граничит с внутренним

синтезом (Dolif, Jurgens). Для оптимального баланса азота требуется также

введение на 1 г лизина определенного количества дикарбоновых кислот (3—

5 г глутаминовой и аспарагиновой кислоты). Если можно добавить лишь

одну из кислот, то надлежит предпочесть глутаминовую кислоту (Dolif,

Jurgens). Напротив, серии и гидроксипролин могут образовываться в

организме из глицина и пролина. По нашим данным, также может синте-

зироваться и пролин.

Аминокислотные инфузионные растворы, которые готовятся с учетом

этих сведений, не приводят при обычных скоростях введения к повышению

какой-нибудь одной аминокислоты плазмы. Это доказывает оптимальность

их состава (рис. 132).

Наши знания об оптимальном наборе эссенциальных аминокислот в

особых ситуациях ограничены. Например, нужно-учитывать, что растущий

организм имеет несколько другие потребности в отдельных аминокислотах,

чем взрослый. Однако и у взрослых после периода голода или

катаболическо-го состояния больше требуется тех или иных аминокислот

[Lang, Fekl с соавт., 1971]. В этой связи интересны работы по уремии

(Josephson, Giovanetti, Maggiore). Если больным уремией дают растворы,

которые содержат только 8 эссенциальных L-аминокислот, а также L-

гистидин и L-аргинин,. то из образующейся мочевины ресинтезируется

белок, вследствие чего остаточный азот падает. При хронической почечной

недостаточности таким путем можно избежать ряда диализов (Josephson с

соавт.). Применение этих специальных растворов оправдывается. Можно

ожидать, что специальна приготовленные аминокислотные растворы будут

применяться в будущем и при других клинических ситуациях.

D-аминокислоты

Для синтеза белков годятся только L-аминокислоты (частичное исключение:

D-метионин, D-фенилаланин). D-аминокислоты привлекаются в качестве

источника неспецифического азота для синтеза неэссенциальных

аминокислот. Часть D-аминокислот выделяется почками. Исследования

Jurgens с соавт. на рецемате (L- и D-аминокислоты) показали, чта выделение

аминокислот с мочой базируется преимущественно на выделении D-

аминокислот. Потеря D-аминокислот состав ляет 27—73% от введенного

количества. Для приготовления аминокислотных инфузионных растворов

предпочитают L-аминокислоты.

Перескан. стр. 382.

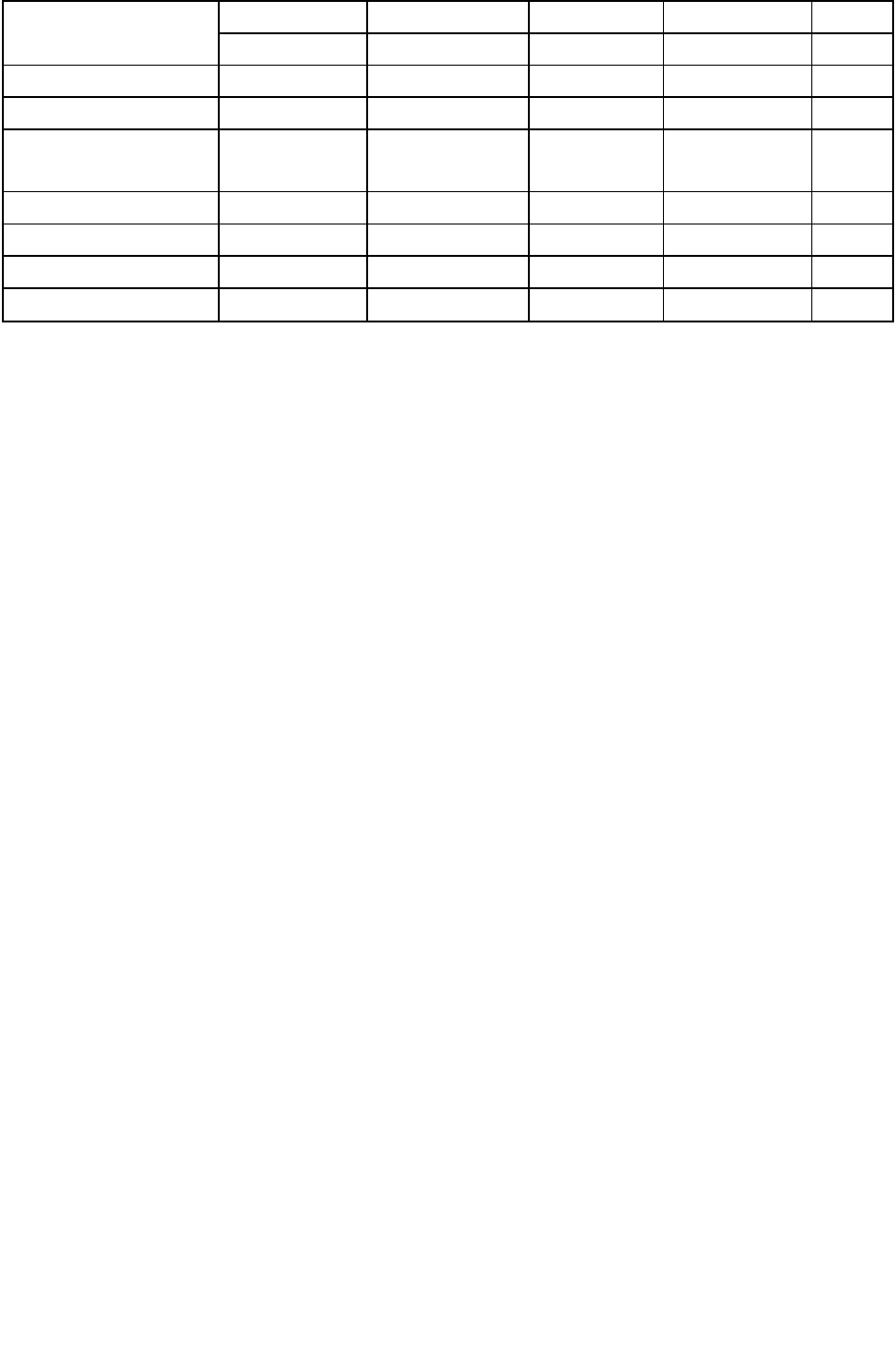

Рис. 132. Поддержание аминокислотного гомеостаза плазмы при введени!

современных аминокислотных инфузионных растворов (Jurgens, Dohf).

I — эссенциальные аминокислоты (мг/100 мл сыворотки); II —прочие

аминокисл <мг/100 мл сыворотки).

Показания

Все показания к парентеральному питанию.

Противопоказания

— Острая почечная недостаточность. Аминокислоты можн^ давать в

первую очередь при достаточном диурезе (поел} операции при достаточном

выделении мочи!)

— Тяжелые прогрессирующие поражения печени. Относительным

противопоказанием является сердечная недостаток ность (из-за возможной

перегрузки организма жидкостью натрием), а также ацидоз и гипокалиемия

(из-за нарушения утилизации аминокислот)

— Нарушение обмена аминокислот

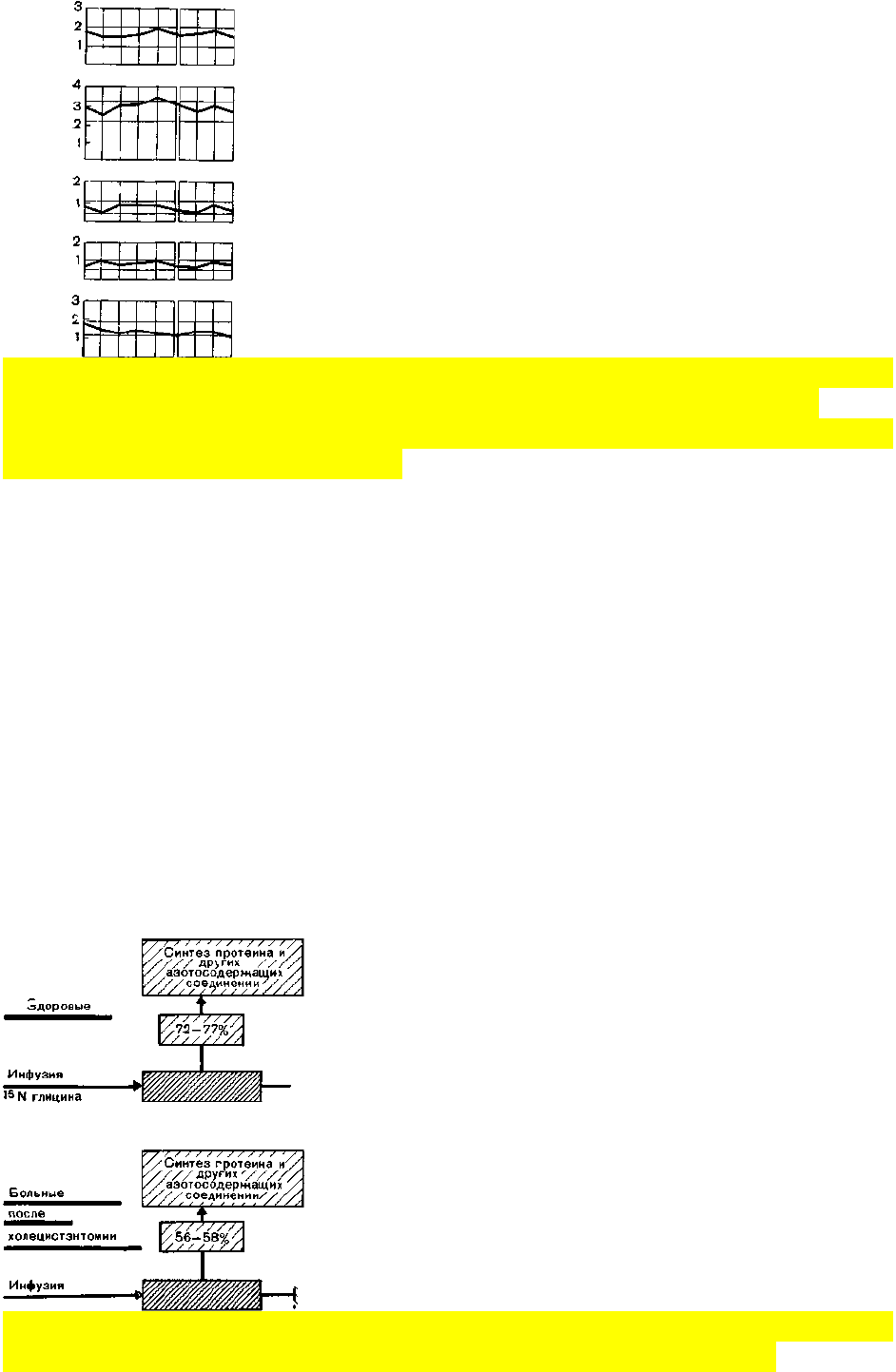

Рис. 133. Утилизация

15

N-глицина у здоровых и у больных после холецист-

эктомии (в процентах от вводимого количества) [Hartig et al., 1975].

Дозировка

0,6 (балансовый минимум) — 1 г аминокислот/кг массы тела X день;

при катаболическом состоянии—1,3—2 г аминокислот/кг массы телах день.

Чтобы избежать потери аминокислот через почки или свести ее к

минимуму (аминоцидурия из-за чрезмерного введения), нельзя вводить

растворы аминокислот быстро. В связи с этим максимальная скорость

инфузии должна быть 0,1 г аминокислот 1кг массы телаХч,

соответственно 2 мл/кг массы телаХч аминокислотного раствора с 50 г

аминокислот/л.

Побочное действие

Побочное действие незначительное Иногда наблюдаются тошнота,

рвота, озноб или лихорадка.

Утилизация и метаболизм

С помощью меченых аминокислотных растворов (

15

N-глицин) можно

точно определить метаболизм введенных аминокислот (рис. 133). Из этих

исследований вытекает, что аминокислоты также хорошо утилизируются при

стрессе. 72—77% введенного азота глицина у здоровых и 56—68%—у

оперированных (холецистэктомия) используется в синтез белков; при стрессе

несколько большая в процентном отношении доля аминокислот используется

как источник энергии.

Для того чтобы аминокислоты использовались для синтеза белков,

одновременно должны вводиться калории. Оптимальное соотношение — на 1

г аминокислот приблизительно 25—30 ккал. Рекомендуется одновременная

инфузия аминокислот с носителем калорий (инфузионные растворы углево-

дов и жировых эмульсий), вследствие чего утилизация обоих растворов

улучшается и их переносимость повышается [Berg, 1966]. К аминокислотным

инфузионным растворам можно также добавить этанол. Больные в состоянии

пониженного питания задерживают азот аминокислот в большем количестве.

У таких больных подобное дозирование энергии ведет к более

значительному эффекту накопления белков, чем у лиц с нормальным

питанием. Физическая активность организма способствует задержке

аминокислот.

4.3.2. Сахара, многоатомные спирты

Для парентерального питания предложены различные сахара и

многоатомные спирты: глюкоза, фруктоза, сорбитол, ксилитол, а также смеси

различных Сахаров и многоатомных спиртов. При их выборе нужно обратить

внимание на то, что отдельные сахара усваиваются органами по разному

(табл. 54).

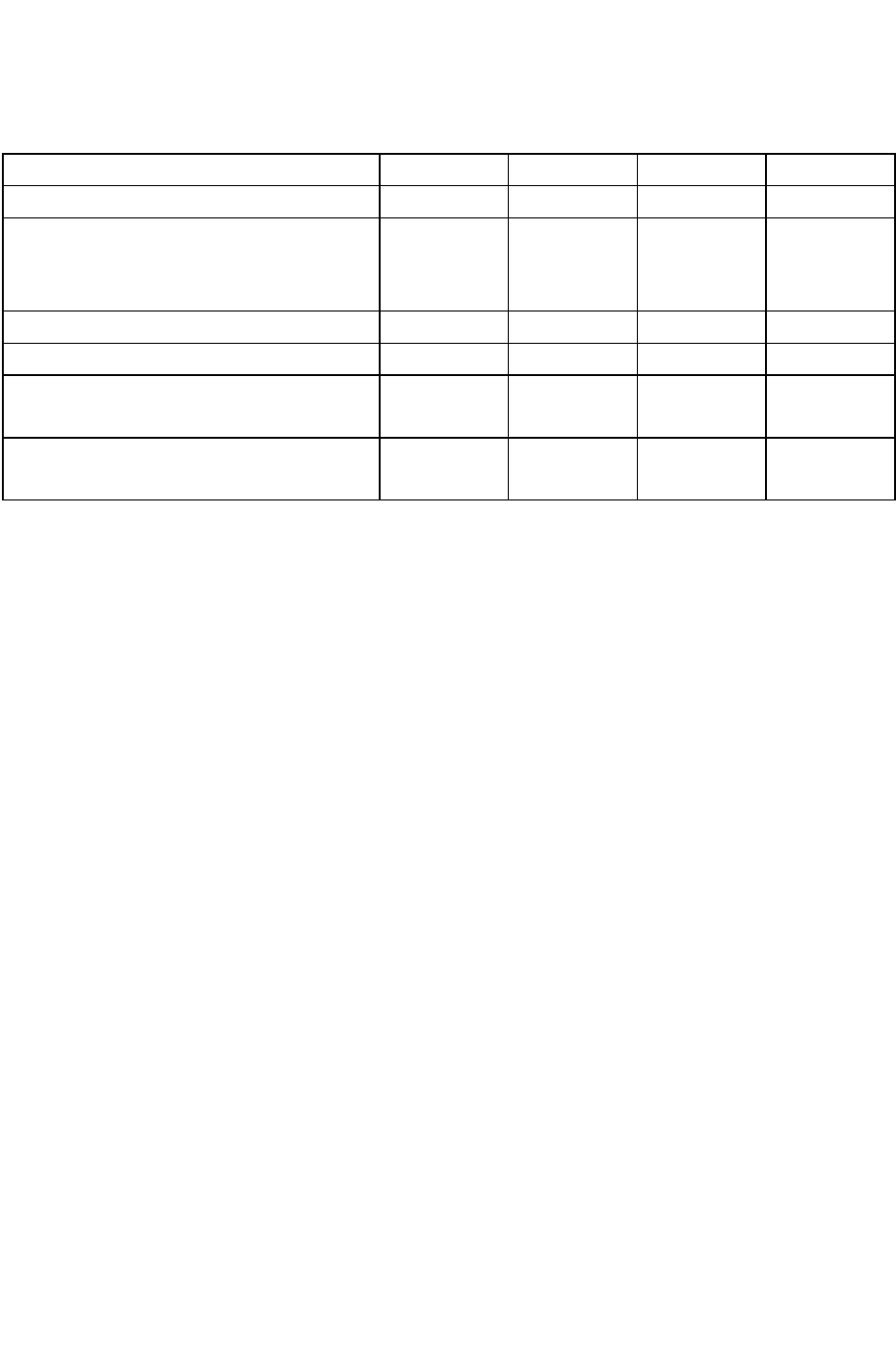

Таблица 54. Свойства и оптимум действия глюкозы, ксилитола, сорбитола и

фруктозы (Gartner)

Свойства и оптимум действия Глюкоза Ксилитол Сорбитол Фруктоза

Зависимость от инсулина + (-) (-) (-)

Предпочтительное место

утилизации

Головной

мозг,

мышцы

Печень Печень Печень

Пентозный синтез при шоке - + - -

Антикетоногенный эффект + ++ + +

Антиаритмическое действие на

сердце

(+) ++

- -

Стимулирующее действие на

кору надпочечников

- + - -

Очень большую роль в парентеральном питании играет глюкоза. При

пониженной толерантности к глюкозе (стресс, диабет) особое значение

приобретает применение продуктов превращения сахаров (фруктоза,

сорбитол, ксилитол). Их действие, широко обсуждаемое в последнее время

(повышение в плазме билирубина, лактата, мочевины, падение аде

нозиннуклеотида в печени), не должно иметь практического значения при не

превышающей нормы скорости инфузии (0,25 г/кг массы тела) (Forster с

соавт.). При этом сравнительные исследования применения глюкозы,

ксилитола и фруктозы у оперированных (0,6 г/кг Х ч) показали, что при

введении глюкозы наблюдается наименее, а фруктозы — наиболее

выраженное повышение лактата в плазме со значительным

предрасположением к метаболическому ацидозу; этот факт может играть

роль при больших дозировках инфузионных растворов (Geyer). Повышение

билирубина и лактата наблюдается также при введении значительного

количе* ства глюкозы. Повышение мочевой кислоты наиболее значительно

при введении ксилитола (в отличив от фруктозы и сорбитола; Heuckenkamp,

Kaiser).

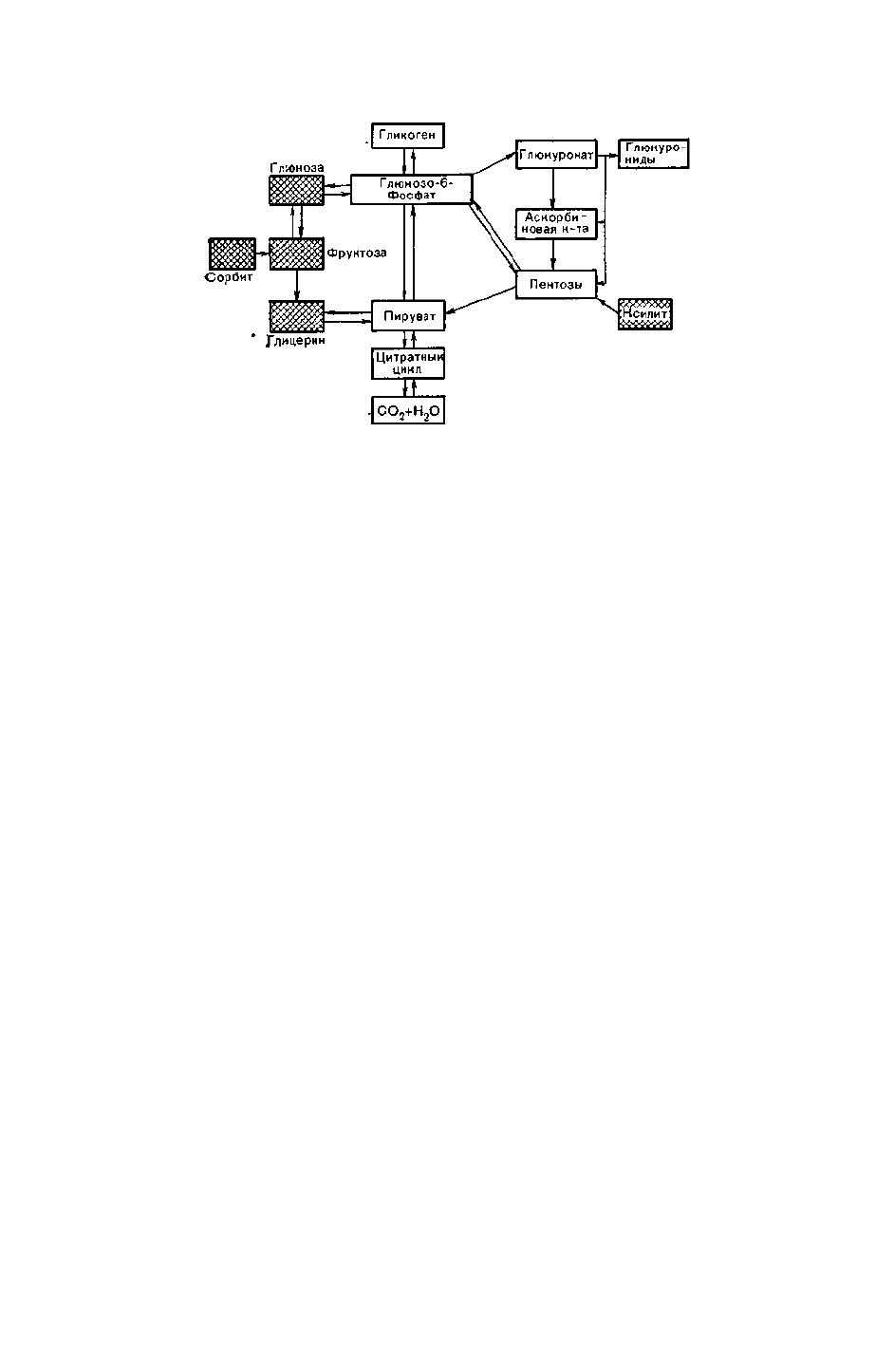

Большая часть продуктов обмена Сахаров превращается в печени в

глюкозу (рис. 134), однако образование глюкозы происходит медленно, т. е.

печень функционирует по типу «предохранительного клапана» (Forster с

соавт.). Поэтому при нормальном обмена веществ введения значительных

доз продуктов превращения Сахаров не вызывает существенного повышения

глюкозы в крови (Forster с соавт.). Благоприятное действие (в том числе при

стрессе!) оказывает комбинация Сахаров и продуктов их превращения,

например, фруктоза: глюкоза : ксилитол = 2 :1 :1 или 2:2:1. При инфузии этой

смеси на максимальной скорости 0,5 г/кгХч встречаются как недостаточная

утилизация, так и изменения концентрации мочевины, лактата и билирубина

в крови (Forster с соавт.). Сахара и продукты обмена Сахаров с одинаковым

путем метаболизма не должны сочетаться, например, сорбитол и Фруктоза

(см. рис. 134).

Рис. 134. Превращения и пути расщепления сахароз и многоатомных спир-

тов.

Из углеводов организм получает определенный строительный материал

для процессов синтеза, а также калории (3,75 ккал = 15,7 кДж).

В аэробных условиях углеводы полностью сгорают до углекислого газа

и воды. Все сахара способствуют накоплению белков. Для сокращения до

минимума распада белков взрослым требуется 150—200 г углеводов в день.

Желаемое количество 250 г в день.

У взрослых инфузия всех углеводов (особенно глюкозы и ксилитола

меньше фруктозы и сорбитола) ведет к понижению свободных жирных

кислот в плазме. Образование кетоновых тел тормозится. Также при

нарушениях утилизации глюкозы (стресс) фруктоза, сорбитол и ксилитол

независимо от инсулина способны ограничивать кетогенез и глюконеоге-нез

в печени и понижать уровень свободных жирных кислот (эффект накопления

белков). Вещества обмена Сахаров уменьшаются при стрессе одновременно с

утилизацией глюкозы (Forster, Hoffmann). Нормализация обмена жиров с

одновременным понижением содержания неомыленных жирных кислот и

кетоновых тел в крови определенно является существенным компонентом

при нормализации обмена глюкозы [Ahnefeld et al., 1975]. Глюкоза действует

на торможение периферического липолиза в отличие от. фруктозы и сор-

битола.

При комбинированном введении различных углеводов их количество

не должно превышать общего количества углеводов человеческого

организма, участвующих в обмене (обратите внимание на одновременную

нагрузку углеводами с идентичным путем метаболизма и с другой стороны с

обоюдно исключающими влияниями; Bassler с соавт.).

В отношении высоких дозировок не существует общепринятых правил.

Пациентам с нормальным обменом веществ и массой тела 70 кг в качестве

верхней границы нормы дают глюкозы 210 г, сорбитола 210 г, ксилитола 210

г и смеси фруктозы, глюкозы, ксилитола 420 г. Однако при относительно

низкой и непрерывной почасовой скорости введения можно, по-видимому,

давать еще большие количества углеводов. Ahnefeld с соявт. (1975) вводили

ежедневно 5—6 г сорбитола/кгХдень, Halmagyi— смесь фруктозы, глюкозы,

ксилитола до 12 г/кгХдень без побочного действия [см. у Ahnefeld с соавт.,

1975].

Goschke, Letitenegger считают, что высшая доза для глюкозы

составляет 600 г/день и рекомендуют начинать лечение с введения 200 г в

первый день, а затем в последующие дни увеличивать дозу на 100 г/день.

Границу толерантности можно выявить частым контролем сахара в крови и

моче.

Всегда следует помнить об опасности развития гиперосмолярной

гипергликемической некетоацидотической комы (летальность 45%).

Скорость иифузии отдельных Сахаров (см. табл. 57) не должна

превышаться, чтобы свести к минимуму потерю с мочой (табл. 55). При

применении смеси фруктоза, глюкоза в соотношении 2 : 1 больным в

предоперационном периоде при скорости инфузии 0,25 г/ч X кг (оба сахара

вместе) мы наблюдали при непрерывном введении свыше 4 дней, что средняя

потеря составляла 0,8% (0,4—1,5%) введенного количества.

Таблица 55. Общая потеря углеводов при внутривенном введении (0,5

г/кгХч; послеоперационный период; по Bickei с соавт.)

Углевод Потеря в % от введенного

Глюкоза 14 (2—27)

Фруктоза 5 (3—9)

Ксилитол 9 (4—14)

4.3.2.1. Глюкоза

Характеристика и показания

При парентеральном, так же как и при энтеральном питании, глюкоза

представляет собой важнейший углевод. Во многих случаях достаточно

глюкозы как единственного углевода. Способность к обмену высока.

Глюкоза в отличие от продуктов обмена Сахаров утилизируется

преимущественно в периферических тканях. Нервные ткани, клетки крови,

мозговой слой почек используют главным образом глюкозу. Печень, как

правило, усваивает менее 20—30% введенной глюкозы, а при нарушениях

утилизации глюкозы — и того меньше. Метаболизм глюкозы и в этих

случаях не меняется. Для сгорания глюкозы необходим инсулин. Это играет

роль при нарушениях утилизации глюкозы (например, диабет, стресс). В этих

ситуациях (например, стрессовый обмен веществ) глюкоза в качестве

единственного углевода мало подходит и может к тому же при высоких

концентрациях вести к гиперосмоляльной коме.

Обязательное одновременное введение инсулина для улучшения

утилизации глюкозы противопоказано, потому что оно требует опыта в

дозировке инсулина, а также непрерывного контроля сахара крови.

Эпизодическое введение инсулина нежелательно по иммунологическим

причинам: возникновение инсулиновой резистентности, обусловленной

антителами — эффект Booster [Ahnefeld et al., 1975]. В этих случаях

требуется комбинация Сахаров с разумным выбором. Применение инсулина

необходимо при значении сахара крови выше 300 мг/дл.

Противопоказания

Нелеченая, особенно гиперосмолярная диабетическая кома.

Дозировка и скорость инфузии

В качестве максимальной скорости утилизации приводят [Heller,

1963] от 0,5—0,7 до 0,9 (Dudrick) г/кг массы, телах X ч. При стрессе она

составляет менее 0,5 г.

Для достаточного введения калорий лучше всего высоко-

концентрированные растворы, например, инфузионный раствор глюкозы 200

и 400. При этом следует обратить внимание, что высококонцентрированные

растворы глюкозы влияют на содержание воды, а также при быстром

введении увеличивают диурез (см. скорость инфузии в табл. 57). Чтобы

предотвратить флебиты, следует в периферические вены вводить растворы

Сахаров с концентрацией не выше 100— 150 г/л, а более концентрированные

растворы вводить через катетер в верхнюю полую вену.

При повышенном введении глюкозы нужно также повысить

ежедневную дозу калия, так как глюкоза способствует выведению калия из

клеток.

4.3.2.2. Фруктоза

Характеристика и показания

Фруктоза почти полностью метаболизируется в печени. Она

стимулирует образование гликогена в печени и потому, что в определенных

количествах ее расщепление не зависит от инсулина, пригодна для введения

(1 г/кг массы тела X ч) при стрессовом обмене веществ, диабете и состоянии

голода. На диурез она почти не влияет.

Противопоказания

Толерантность к фруктозе, фруктозурия, интоксикация метанолом,

выраженный ацидоз, специфический лактатацидоз.

Дозировка и скорость инфузии

Bickel с соазт. при доризовке 0,5 г/кгXч определили потерю 5% (3-9%).

По-видимому, фруктоза утилизируется несколько лучше, чем глюкоза.

При высоких дозировках фруктозы (1—1,5 г/кг массы тела Х ч) возможны

боли в верхней части живота и тошнота [Bassler, 1971].

4.3.2.3. Сорбитол

Характеристика и показания

Сорбитол является многоатомным спиртом (гекситол), который

метаболизируется по пути расщепления фруктозы (сорбитдегидрогелазы

печени). В определенных количествах его утилизация не зависит от инсулина

(см. Фруктоза). Он повышает запас гликогена в печени; в высоких

концентрациях (400 г/л) действует диуретически. В этой форме сорбитол при

быстрой инфузии служит как осмотерапевтическое средство (отек мозга и

легких). Сорбитол подходит для питания больных диабетом.

Дозировка и скорость инфузии

Скорость инфузии может быть такой же, как для фруктозы.

При применении высококонцентрированных растворов нужно помнить

о повышении систолического и общего объема крови (Retzke, Schwarz).

Противопоказания: фруктозо-сорбитольная интолерантность и интоксикация

метанолом.

4.3.2.4. Ксилитол

Характеристика и показания

Ксилитол является многоатомным спиртом (пентитол). Он повышает

образование гликогена в печени, не действует диуретически,

метаболизируется независимо от инсулина (поскольку не превращается в

глюкозу, Keller с соавт.), подходит для больных диабетом и оправдывает себя

в качестве добавки в эмульсии аминокислот и жиров. В высоких дозах он

стимулирует секрецию инсулина.

Ксилитол имеет значение при стрессовом обмене веществ, включая

послеоперационный период (рис. 135). Он улучшает коэффициент

ассимиляции глюкозы (также при стрессе).

Ксилитол разрушается по побочному пути утилизации глюкозы в

пентозофосфатном цикле (см. рис. 134), особенно в печени (85—90%).

Образование пентоз является основным назначением углеводов.

Однако необходимая для этого глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназа снижается

при шоке, диабете и состоянии голода, вследствие чего задерживаются

синтез пентоз и одновременно нуклеиновых кислот, белков, деление клеток и

иммунологические реакции. Только один ксилитол может независимо от