Гусев Н.Г., Беляев В.А. Радиоактивные выбросы в биосфере

Подождите немного. Документ загружается.

Приведенный здесь фактор метеорологического разбавления G (с/м

3

)

рассчитан по формуле (4.32), в которой величина CJ

z

получена по формуле

(4.37), a Wj приведена в табл. 8.5.

Принятый изотопный состав ИРГ и эффективная энергия фотонов с учетом

функции истощения в результате только радиоактивного распада

F(x)=exp(—Xi х/и) приведены в табл. 8.6.

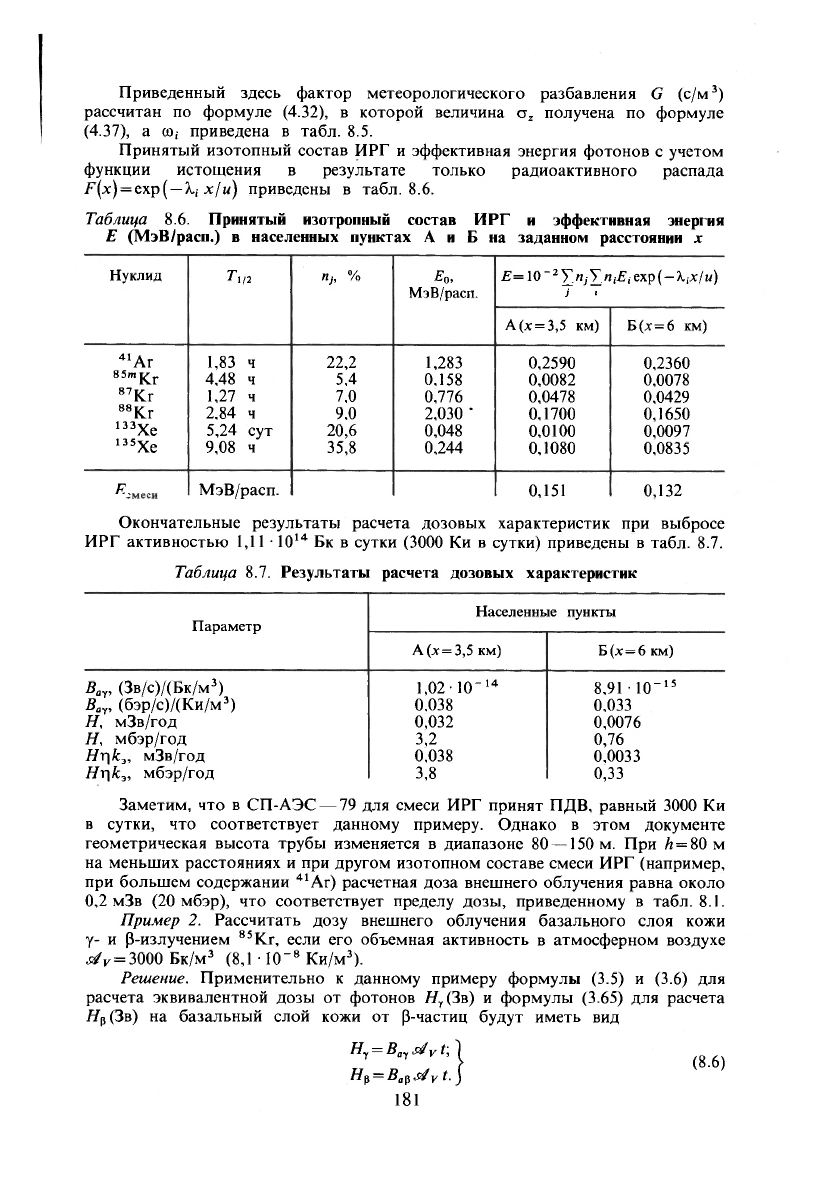

Таблица 8.6. Принятый изотропный состав ИРГ и эффективная энергия

E (МэВ/расп.) в населенных пунктах А и Б на заданном расстоянии л:

Нуклид

T

11

2

п„ % E

0

,

£=10

2

Yn

j

Y П;£,ехр(

—

X

i

Xfu)

МэВ/расп.

j "

А(дг = 3,5 км)

Б(х=6 км)

41

Ar

1,83 ч 22,2

1,283 0,2590

0,2360

85m

Kr

4,48 ч

5,4

0,158

0,0082 0,0078

87

Kr

1,27 ч

7,0 0,776

0,0478

0,0429

88

Kr 2,84 ч

9,0 2,030 '

0,1700 0,1650

133

Xe 5,24 сут

20,6

0,048

0,0100 0,0097

135

Xe 9,08 ч

35,8 0,244

0,1080 0,0835

р

МэВ/расп.

0,151 0,132

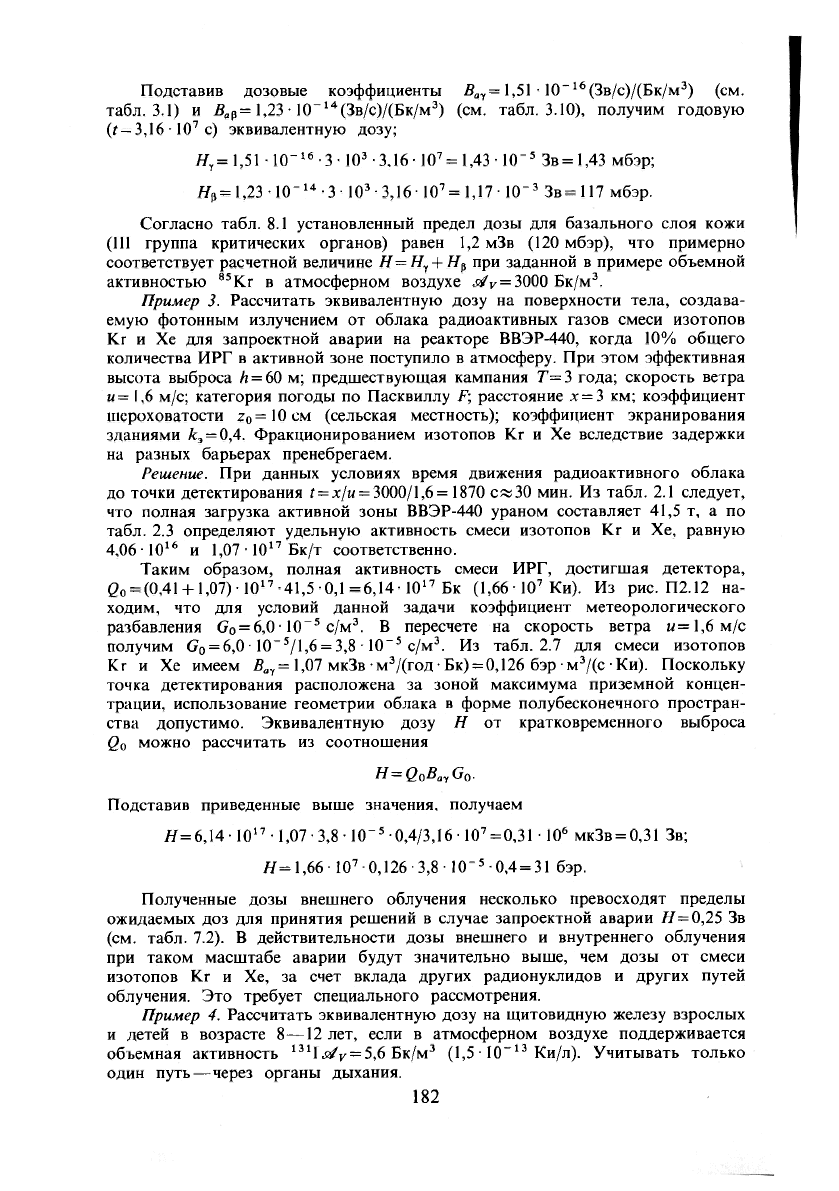

Окончательные результаты расчета дозовых характеристик при выбросе

ИРГ активностью 1,11 IO

14

Бк в сутки (3000 Ки в сутки) приведены в табл. 8.7.

Таблица 8.7. Результаты расчета дозовых характеристик

Параметр

Населенные пункты

Параметр

А(х=3,5 км) Б (дг = 6 км)

B

ay

, (Зв/с)/(Бк/м

3

)

1,02

•

10~

14

8,91

•

IO"

15

B

ay

, (бэр/с)/(Ки/м

3

)

0,038 0,033

Я, мЗв/год

0,032

0,0076

Я, мбэр/год

3,2

0,76

Нг\к

э

, мЗв/год

0,038

0,0033

Нг\к„ мбэр/год

3,8 0,33

Заметим, что в СП-АЭС —

79

для смеси ИРГ принят ПДВ, равный 3000 Ки

в сутки, что соответствует данному примеру. Однако в этом документе

геометрическая высота трубы изменяется в диапазоне 80- 150 м. При

/г

= 80 м

на меньших расстояниях и при другом изотопном составе смеси ИРГ (например,

при большем содержании

41

Ar) расчетная доза внешнего облучения равна около

0,2 мЗв (20 мбэр), что соответствует пределу дозы, приведенному в табл. 8.1.

Пример 2. Рассчитать дозу внешнего облучения базального слоя кожи

у- и (3-излученисм

85

Kr, если его объемная активность в атмосферном воздухе

sf

r

= 3000 Бк/м

3

(8,1

•

IO"

8

Ки/м

3

).

Решение. Применительно к данному примеру формулы (3.5) и (3.6) для

расчета эквивалентной дозы от фотонов Я

т

(3в) и формулы (3.65) для расчета

Яр (Зв) на базальный слой кожи от

Р-частиц

будут иметь вид

H

y

= B

ay

Jrfyt; ]

7 7

} (8.6)

H

f

= B.,

sfyt.

J

181

Подставив дозовые коэффициенты B

ay

= 1,51 • 10"

16

(Зв/с)/(Бк/м

3

) (см.

табл. 3.1) и В

а

р= 1,23

•

10~

14

(Зв/с)/(Бк/м

3

) (см. табл. 3.10), получим годовую

(Г —

3,16

•

IO

7

с) эквивалентную дозу;

H

r

= 1,51

•

10"

16

•

3

•

IO

3

•

3,16

•

IO

7

= 1,43

•

IO"

5

Зв = 1,43 мбэр;

Hp= 1,23 • 10"

14

-

3

•

IO

3

•

3,16

•

IO

7

= 1,17

•

IO"

3

Зв = 117 мбэр.

Согласно табл. 8.1 установленный предел дозы для базального слоя кожи

(III группа критических органов) равен 1,2 мЗв (120 мбэр), что примерно

соответствует расчетной величине H= H

y

+ H

fi

при заданной в примере объемной

активностью

85

Kr в атмосферном воздухе ,8/^ = 3000 Бк/м

3

.

Пример 3. Рассчитать эквивалентную дозу на поверхности тела, создава-

емую фотонным излучением от облака радиоактивных газов смеси изотопов

Kr и Xe для запроектной аварии на реакторе ВВЭР-440, когда 10% общего

количества ИРГ в активной зоне поступило в атмосферу. При этом эффективная

высота выброса h = 60 м; предшествующая кампания T=

3

года; скорость ветра

и= 1,6 м/с; категория погоды по Пасквиллу F; расстояние х =

3

км; коэффициент

шероховатости Z

0

=IOCM (сельская местность); коэффициент экранирования

зданиями к, = 0,4. Фракционированием изотопов Kr и Xe вследствие задержки

на разных барьерах пренебрегаем.

Решение. При данных условиях время движения радиоактивного облака

до точки детектирования

Г

= jc/m = 3000/1,6 = 1870 с«30 мин. Из табл. 2.1 следует,

что полная загрузка активной зоны ВВЭР-440 ураном составляет 41,5 т, а по

табл. 2.3 определяют удельную активность смеси изотопов Kr и Xe, равную

4,06 IO

16

и 1,07

•

IO

17

Бк/т соответственно.

Таким образом, полная активность смеси ИРГ, достигшая детектора,

0

о

=

(О,41

+ 1,07)

•

IO

17

-41,5

• 0,1

= 6,14

•

IO

17

Бк (1,66

•

IO

7

Ки). Из рис. П2.12 на-

ходим, что для условий данной задачи коэффициент метеорологического

разбавления G

o

= 6,0

•

IO"

5

с/м

3

. В пересчете на скорость ветра и= 1,6 м/с

получим G

o

= 6,0

•

10~

5

/1,6 = 3,8

•

IO"

5

с/м

3

. Из табл. 2.7 для смеси изотопов

К

г

и Xe имеем B

ay

= 1,07 мкЗв

•

м

3

/(год

•

Бк) = 0,126 бэр

•

м

3

/(с

•

Ки). Поскольку

точка детектирования расположена за зоной максимума приземной концен-

трации, использование геометрии облака в форме полубесконечного простран-

ства допустимо. Эквивалентную дозу H от кратковременного выброса

Q

0

можно рассчитать из соотношения

H=Q

0

B

ay

G

0

.

Подставив приведенные выше значения, получаем

Н=6,14

-

IO

17

-1,07-3,8 - IO"

5

0,4/3,16

-

IO

7

=

0,31

• IO

6

мк3в = 0,31 Зв;

H= 1,66

•

IO

7

•

0,126

•

3,8

•

10"

5

•

0,4 = 31 бэр.

Полученные дозы внешнего облучения несколько превосходят пределы

ожидаемых доз для принятия решений в случае запроектной аварии H=0,25 Зв

(см. табл. 7.2). В действительности дозы внешнего и внутреннего облучения

при таком масштабе аварии будут значительно выше, чем дозы от смеси

изотопов Kr и Xe, за счет вклада других радионуклидов и других путей

облучения. Это требует специального рассмотрения.

Пример 4. Рассчитать эквивалентную дозу на щитовидную железу взрослых

и детей в возрасте 8—12 лет, если в атмосферном воздухе поддерживается

объемная активность

131

I,s/

r

= 5,6 Бк/м

3

(1,5

•

10"

13

Ки/л). Учитывать только

один путь — через органы дыхания.

182

Решение. Из табл. 3.16 используем среднесуточную скорость вдыхания

для взрослых V

1

=23 м

3

/сут и детей V

2

= 13 м

3

/сут, или 8,4

•

IO

3

и 5,5

•

IO

3

м

3

/год

соответственно. Кратность превышения ожидаемых доз на щитовидную железу

детей и взрослых при поступлении единичной активности Л (г ) = 3.6 (см.

табл. 3.14). Из табл. 3.13 имеем дозовый коэффициент для взрослых

B

ih

= 2,9

•

IO

-7

Зв/Бк. Следовательно, для детей B

ih

= 1,0

•

10~

6

Зв/Бк. Отсюда

по формуле (3.68) получим:

для взрослых

H

i

=B

ih

I

a

= IB- Ю

-7

-8,4- IO

3

-5,6= 1,4- IO"

2

Зв (1,4 бэр);

для детей

Я

2

= 1,0

•

IO"

6

•

5,5

•

IO

3

• 5 •

6 = 3,0

•

10~

2

Зв

(3

бэр).

Примечание: принятая в примере объемная активность соответствует

ДК

Б

в [6] для взрослых.

Пример 5. В результате аварийного выброса

137

Cs молоко оказалось

загрязненным до ,J

v

= HQ Бк/л. Рассчитать годовую дозу H на организм

взрослого человека, если суточный объем потребляемого молока V=

1

л/сут

(или 365 л/год) и указанная объемная активность в молоке сохраняется

в течение года.

Решение. Используя (3.72) и значение дозового коэффициента из табл. 3.12

S

i0

= 1,4

-

Ю

-8

Зв/Бк, получим

H=B

ig

St

v

V= 1,8 -IO"

3

Зв(0,18 бэр).

Примечание: при необходимости численные значения B

ih

и B

ig

, Зв/Бк,

могут быть получены из [6] с помощью зависимости

В„, = ПД/ПГП (воздух); Д„ = ПД/ПГП (воды),

где ПД — предел дозы для отдельных лиц из населения, Зв/год, а ПГП -предел

годового поступления с воздухом и водой соответственно, Бк/год.

Пример 6. Годовой выброс

131

I в атмосферу

(3

=

8,1

• IO

11

Бк. Рассчитать

дозу на щитовидную железу взрослых лиц из населения и детей в возрасте

8—12 лет, если коэффициент G = 5-10~

8

с/м

3

.

Решение. Используя (3.4), получаем приземную объемную активность

воздуха

Vv = 8,l

•

IO

11

•

5,0

•

10"

8

/(3,16

•

IO

7

)= 1,3

•

IO"

3

Бк/м

3

.

Из табл. 3.13 имеем для взрослых B

ift

= 2,9

•

IO"

7

Зв/Бк, а из табл. 3.14

R(I) = 3,6. Тогда по аналогии с примером 4 получим годовую дозу:

для взрослых

H

l

= B

ig

Si

v

V= 3,2 - IO"

6

Зв;

для детей

H

2

= H

i

R(I) V

2

IV

i

= 7,2-10"

6

Зв.

Эти значения доз получены без учета вклада пищевых и биологических цепочек.

Пример 7. Рассчитать годовую дозу H от непрерывного выброса

131

I

2 =

8,1 •

IO

11

Бк/год с учетом миграции по «молочной» цепочке. Остальные

условия те же, что и в примерах 5 и 6.

Решение. Расчет годовой дозы Я, Зв, на щитовидную железу производим

по формуле

H= QGV

ef

K

i

"? B

ig

. (8.7)

183

Принимаем G = 5-IO"

8

с/м

3

; К

е/

= 0,01 м/с [см. (8.1)]; 5,-, = 4,8

•

IO"

7

Зв/Бк (см.

табл. 3.12); К™

(

d

= 0,28 м

2

(см. табл. 5.19 для воздушного пути загрязнения).

Подставляя эти значения в формулу (8.7), получаем:

для взрослых

H

1

=5,5-10"

5

Зв (5,5 мбэр);

для детей

H

2

= H

i

Rit) = 2,0 IO"

4

Зв(20 мбэр).

Из сравнения с соответствующими дозами примера 6, полученными

только за счет вдыхания атмосферного воздуха, видно, что в данном случае

дозы превосходят их в 18 и 28 раз соответственно для взрослых и детей

(в данном примере суточное потребление молока взрослыми и детьми принято

одинаковым 1 л/сут). Более полный расчет доз требует принять во внимание

также и другие пищевые цепочки — с мясом, овощами и др. Табл. 5.19—5.33

переходных коэффициентов для K

fi

позволяют учесть практически все многооб-

разие случаев как для непрерывных, так и кратковременных выбросов.

Пример 8. Рассчитать дозу от

13j

I на щитовидную железу взрослого

человека для двух случаев: 1) когда в щитовидной железе в течение года

поддерживается активность stf = 260 Бк; 2) когда эта же активность оказалась

там после одноразового поступления.

Решение. Расчет производим по одноэкспоненциальной модели, исполь-

зованной при составлении исходных параметров, принятых в [6].

1-й случай—постоянное содержание радионуклида в органе:

годовая доза Н, Зв/год:

StfE

ef

1,602

•

IO"

13

•

3,16

•

IO

7

H= — = 1,5

•

10 Зв (1,5 бэр). (8.8)

т W

2-й случай—содержание от разового поступления:

ожидаемая доза до полного распада H

c

, Зв:

JtfE

ef

1,602 -10"

li

T

ef

H

c

= —

—

= 4,5-10 Зв (0,045 бэр). (8.9)

т W0,693

В этих формулах E

ef

= 0,23 МэВ/расп.— эффективная поглощенная энергия:

/и = 0,02 кг масса щитовидной железы; T

ef

= IficyT (6,6

•

IO

5

с) - эффективный

период полувыведения из щитовидной железы; W=

1

Дж/'(кг

•

Гр) — энергетичес-

кий эквивалент грея. Если во 2-м случае требуется определить дозу за

I суток после установления заданной величины #(/), Зв, то вместо (8.9)

можно записать

StfE

ef

1,602- W

13

T

ef

[1 -ехр(-Х.

е/

/)]

H(t) = zzz^rz —

—

= Я

С

[1 —ехр (-X

ef

t)], (8.10)

т 1^0,693

где X

ef

= X + X

b

= 0,69i/T

ef

. Формулы, аналогичные приведенным выше, могут

быть использованы для определения доз и других радионуклидов, а также

для различных возрастных групп населения с учетом соответствующих

исходных данных (здесь X

b

—период биологического полувыведения радионук-

лида из органа).

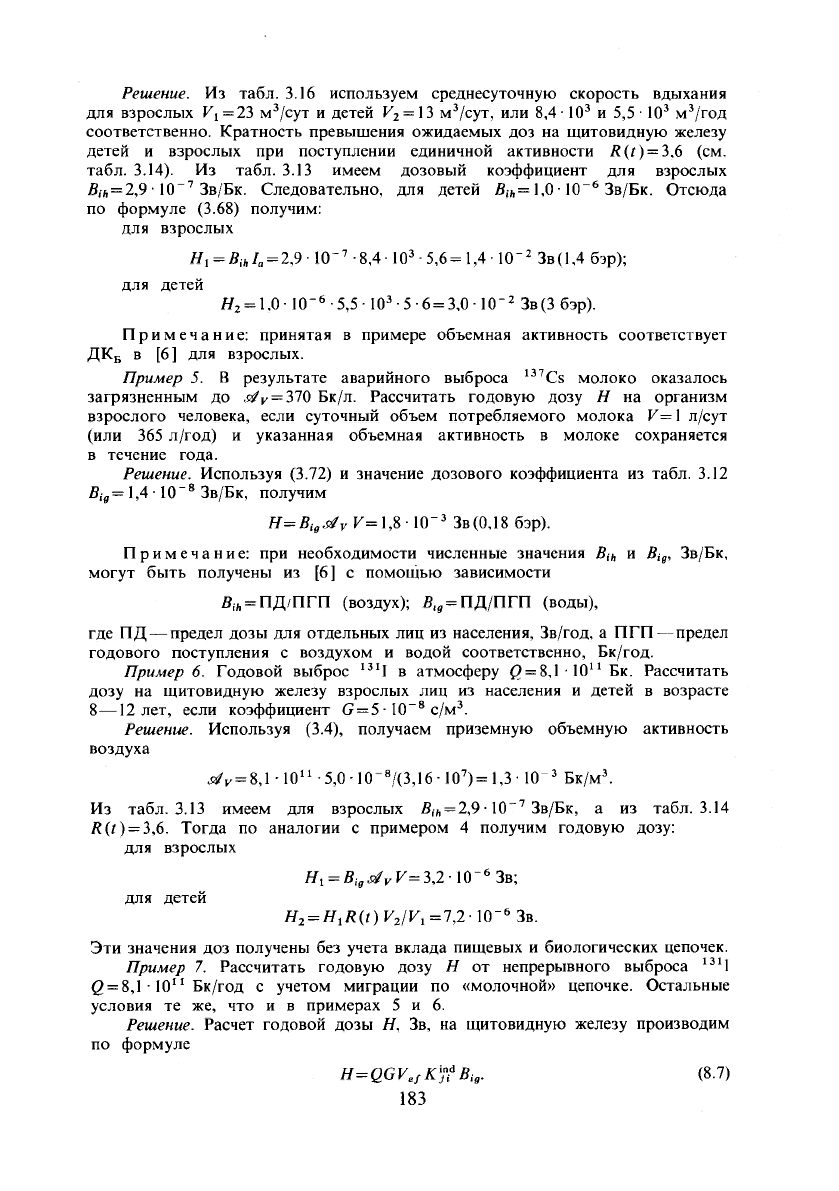

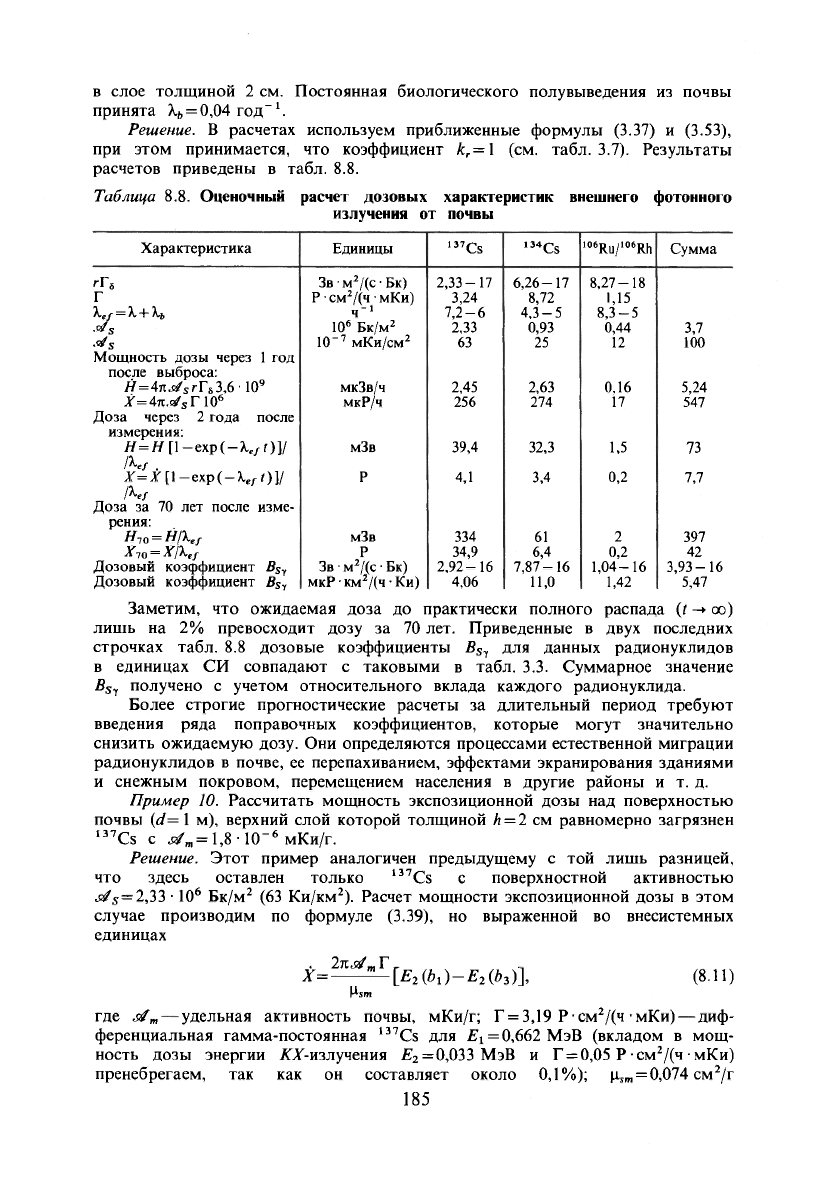

Пример 9. Рассчитать дозовые характеристики внешнего у-излучения почвы,

поверхность которой год тому назад была загрязнена кратковременным

выбросом радионуклидов до уровня stf

s

= 3,l МБк/м

2

(100 Ки/км

2

) со следу-

ющим изотопным составом, %:

137

Cs-63, '

134

Cs-25 и

106

Ru/

106

Rh —12.

Известно также, что к этому времени основная активность содержалась

184

в слое толщиной 2 см. Постоянная биологического полувыведения из почвы

принята

X

b

= O,04 год"\

Решение. В расчетах используем приближенные формулы (3.37) и (3.53),

при этом принимается, что коэффициент к, =

1

(см. табл. 3.7). Результаты

расчетов приведены в табл. 8.8.

Таблица 8.8. Оценочный расчет дозовых характеристик внешнего фотонного

излучения от почвы

Характеристика Единицы

137

Cs

134

Cs

106

Ru/

106

Rh

Сумма

гГ„

Зв

• м

2

/(с

•

Бк) 2,33-17

6,26-17 8,27-18

Г

P

•

см

2

/(ч мКи) 3,24

8,72 1,15

X

ef

=

X+X

b

ч"

1

7,2-6 4,3-5

8,3-5

jrf

s

IO

6

Бк/м

2

2,33 0,93 0,44

3,7

Jrf

s

IO"

7

мКи/см

2

63 25 12 100

Мощность дозы через 1 год

после выброса:

Ii=Anjrf

s

гГ

8

3,6

•

IO

9

мкЗв/ч 2,45 2,63 0,16 5,24

X=Anjrf

s

Г IO

6

мкР/ч

256 274 17 547

Доза через 2 года после

измерения:

Н=Н[\-ехр(-Х

с/

1)]/ мЗв 39,4

32,3

1,5

73

IK

f

.

JT=JT [1-ехр (-X

ef

I)]/ P

4,1

3,4 0,2

7,7

IKf

Доза за 70 лет после изме-

рения:

Hio = HIX

ef

мЗв 334

61 2 397

X-JQ

= XIX

ef

P 34,9 6,4

0,2 42

Дозовый коэффициент B

sy

Зв м

2

/(с

•

Бк)

2,92-16 7,87-16 1,04-16 3,93-16

Дозовый коэффициент B

sy

мкР

•

км

2

/(ч

•

Ки) 4,06 11,0 1,42 5,47

Заметим, что ожидаемая доза до практически полного распада (t -> оо)

лишь на 2% превосходит дозу за 70 лет. Приведенные в двух последних

строчках табл. 8.8 дозовые коэффициенты B

sy

для данных радионуклидов

в единицах СИ совпадают с таковыми в табл. 3.3. Суммарное значение

B

sy

получено с учетом относительного вклада каждого радионуклида.

Более строгие прогностические расчеты за длительный период требуют

введения ряда поправочных коэффициентов, которые могут значительно

снизить ожидаемую дозу. Они определяются процессами естественной миграции

радионуклидов в почве, ее перепахиванием, эффектами экранирования зданиями

и снежным покровом, перемещением населения в другие районы и т. д.

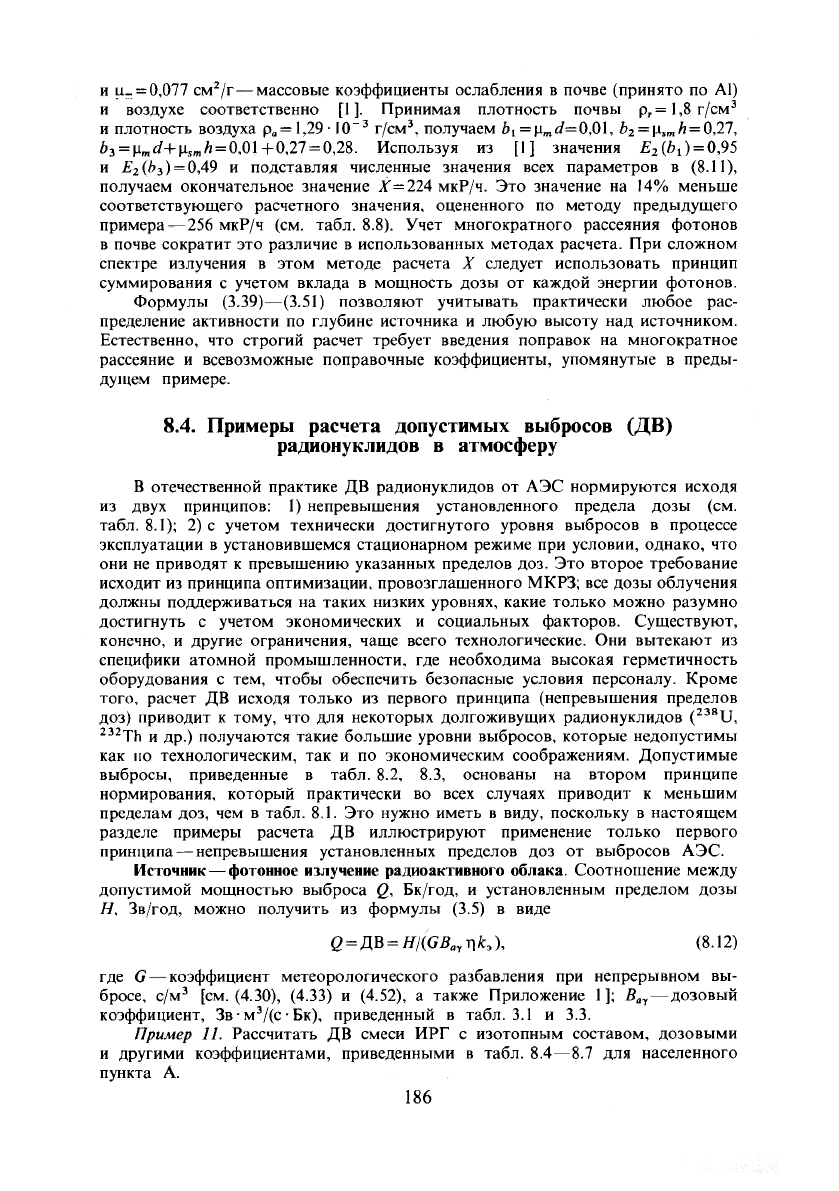

Пример 10. Рассчитать мощность экспозиционной дозы над поверхностью

почвы (d=\ м), верхний слой которой толщиной

Л

= 2 см равномерно загрязнен

137

Cs с s/

m

= \,S

•

IO

-6

мКи/г.

Решение. Этот пример аналогичен предыдущему с той лишь разницей,

что здесь оставлен только

137

Cs с поверхностной активностью

,e/

s

= 2,33 IO

6

Бк/м

2

(63 Ки/км

2

). Расчет мощности экспозиционной дозы в этом

случае производим по формуле (3.39), но выраженной во внесистемных

единицах

. 2nsrf

m

T

_

X= — [£

2

(М-£

2

(/>З)], (8-И)

M-sm

где srf

m

— удельная активность почвы, мКи/г; Г = 3,19 P

•

см

2

/(ч

•

мКи) — диф-

ференциальная гамма-постоянная

137

Cs для E

1

=0,662 МэВ (вкладом в мощ-

ность дозы энергии ЮГ-излучения E

1

= 0,033 МэВ и Г = 0,05 P

•

см

2

/(ч

•

мКи)

пренебрегаем, так как он составляет около 0,1%); ц

5т

=0,074 см

2

/г

185

и = 0,077 см

2

/г — массовые коэффициенты ослабления в почве (принято по Al)

и воздухе соответственно [1]. Принимая плотность почвы р

г

= 1,8 г/см

3

и плотность воздуха

р„

= 1,29

•

IO

-3

г/см

3

, получаем 6, = ц

т

</=0,01, b

2

=

I-I

sm

h

= 0,27,

6

3

= p

m

d+\i

sm

h =

0,01

+0,27 = 0,28. Используя из [I] значения ^(ZJ

1

) = O, 95

и E

2

(b

3

) =0,49 и подставляя численные значения всех параметров в (8.11),

получаем окончательное значение Л"=224 мкР/ч. Это значение на 14% меньше

соответствующего расчетного значения, оцененного по методу предыдущего

примера — 256 мкР/ч (см. табл. 8.8). Учет многократного рассеяния фотонов

в почве сократит это различие в использованных методах расчета. При сложном

спектре излучения в этом методе расчета X следует использовать принцип

суммирования с учетом вклада в мощность дозы от каждой энергии фотонов.

Формулы (3.39)—(3.51) позволяют учитывать практически любое рас-

пределение активности по глубине источника и любую высоту над источником.

Естественно, что строгий расчет требует введения поправок на многократное

рассеяние и всевозможные поправочные коэффициенты, упомянутые в преды-

дущем примере.

8.4. Примеры расчета допустимых выбросов (ДВ)

радионуклидов в атмосферу

В отечественной практике ДВ радионуклидов от АЭС нормируются исходя

из двух принципов: 1) непревышения установленного предела дозы (см.

табл. 8.1); 2) с учетом технически достигнутого уровня выбросов в процессе

эксплуатации в установившемся стационарном режиме при условии, однако, что

они не приводят к превышению указанных пределов доз. Это второе требование

исходит из принципа оптимизации, провозглашенного МКРЗ; все дозы облучения

должны поддерживаться на таких низких уровнях, какие только можно разумно

достигнуть с учетом экономических и социальных факторов. Существуют,

конечно, и другие ограничения, чаще всего технологические. Они вытекают из

специфики атомной промышленности, где необходима высокая герметичность

оборудования с тем, чтобы обеспечить безопасные условия персоналу. Кроме

того, расчет ДВ исходя только из первого принципа (непревышения пределов

доз) приводит к тому, что для некоторых долгоживущих радионуклидов (

238

U,

232

I h и др.) получаются такие большие уровни выбросов, которые недопустимы

как но технологическим, так и по экономическим соображениям. Допустимые

выбросы, приведенные в табл. 8.2, 8.3, основаны на втором принципе

нормирования, который практически во всех случаях приводит к меньшим

пределам доз, чем в табл. 8.1. Это нужно иметь в виду, поскольку в настоящем

разделе примеры расчета ДВ иллюстрируют применение только первого

принципа — непревышения установленных пределов доз от выбросов АЭС.

Источник — фотонное излучение радиоактивного облака. Соотношение между

допустимой мощностью выброса Q, Бк/год, и установленным пределом дозы

Н, Зв/год, можно получить из формулы (3.5) в виде

Q = ДВ = H/(GB

ay

r\k,), (8.12)

где

G

— коэффициент метеорологического разбавления при непрерывном вы-

бросе, с/м

3

[см. (4.30), (4.33) и (4.52), а также Приложение 1]; B

ay

—дозовый

коэффициент, Зв

•

м

3

/(с

•

Бк), приведенный в табл. 3.1 и 3.3.

Пример 11. Рассчитать ДВ смеси ИРГ с изотопным составом, дозовыми

и другими коэффициентами, приведенными в табл. 8.4—8.7 для населенного

пункта А.

186

Решение. Подставляя в (8.12) Я=2 10"

4

3в, G = 7,8

•

IO*

8

с/м

3

,

B

ay

= 1,0

•

10"

14

Зв

•

м

3

/(с

•

Бк), г\=2, к

э

= 0,4, получаем

ДВ = 3,2

•

IO

17

Бк/год (2,37- IO

4

Ки/сут).

Источник — у-и !лучение радионуклидов, равномерно осевших на почву.

Допустимый выброс ДВ, Бк/год, может быть рассчитан из формулы (3.26),

представленной в следующем виде:

ДВ = HKGV

ef

B

c

Sy

x\k,), (8.13)

где H—установленный предел дозы, Зв/год; B

sy

= B

sy

T

ef

, Зв м

2

/Бк (см.

табл. 3.3).

Пример 12. Рассчитать ДВ

137

Cs по критерию непревышения годовой

дозы H = 2 10~

4

ЗВ ОТ у-излучения загрязненной почвы.

Решение. Подставляя в (8.13) Н=2

•

IO"

4

Зв/год, G = 5 -IO"

8

с/м

3

,

B

Sy

=\Ab-IO"

7

Зв м

2

/Бк (см. табл. 3.3), г\ = 2 и £, = 0,4, получаем

ДВ = 3,4 IO

12

Бк/год (7,6 Ки/мес).

Источник — радиоактивные газы и аэрозоли, содержащиеся в атмосферном

воздухе. Если я/у, Бк/м

3

, допустимая концентрация радионуклида в атмос-

ферном воздухе, рассчитанная с учетом всех путей воздействия и соответ-

ствующая установленному в табл. 8.1 пределу дозы И, Зв/год, то ДВ, Бк/год,

рассчитывают по формуле

ДЪ = (^у10 3,16 IO

7

. (8.14)

Пример 13. Рассчитать ДВ, Бк/год,

131

I, который не приводил бы

к превышению предела дозы для щитовидной железы 0,6 мЗв/год, установ-

ленного в табл. 8.1. Учитывать только ингаляционный путь поступления.

Решение. Приведенная в [6] ДК

Б

= 5,6 Бк/м

3

соответствует пределу дозы

ПД=15мЗв. Следовательно, пределу дозы 0,6 мЗв, приведенному в табл. 8.1

будет соответствовать ДК = 0,22 Бк/м

3

. Принимая G = 5

•

IO"

8

с/м

3

, получаем

ДВ= 1,4 IO

14

Бк/год(10 Ки/сут).

Источник — загрязненные радиоактивными веществами продукты питания.

С учетом миграции радионуклидов по пищевым и биологическим цепочкам

ДВ, Бк/год, может быть оценен в следующей форме:

ДВ = HI(GV

ef

цК'^B

ig

). (8.15)

Пример 14. Рассчитать ДВ

131

I, Бк/год с учетом миграции по «молочной»

цепочке и возраста.

Решение. Принимая H =6

•

IO

4

Зв, G = 5

•

10"

8

с/м

3

, V

ef

=0,0\ м/с [см. (8.1)],

K'

fi

d

= 0,28 м

2

(см. табл. 5.19), для взрослых 3,-, = 4,8

•

IO"

7

Зв/Бк, а также

учитывая различие в дозах на единичную активность поступления для детей

в возрасте 8—12 лет и взрослых R(t) = 3,6, получим:

при расчете для взрослых

AB

1

= 8,9 IO

12

Бк/год(0,67 Ки/сут);

при расчете для детей

ДВ

2

= ДВ!/3,6 = 0,18 Ки/сут.

Примечание: эта величина в 3 раза превосходит ДВ

131

I, установленный

в [118] для электрической мощности АЭС 6 ГВт.

187

8.5. Примеры расчета допустимых концентраций (ДК)

радионуклидов в атмосферном воздухе

В основном нормативном документе [6

]

ДК в атмосферном воздухе

рассчитаны из условия непревышения установленных дозовых пределов для

отдельных лиц из населения (категория Б), принятых равными 5, 15

и 30 мЗв/год для I, II и III групп критических органов соответственно. При

этом учитывается лишь стандартный путь воздействия — поступление радионук-

лидов в организм взрослых с вдыхаемым воздухом. Очевидна ограниченность

такого подхода: игнорирование миграции радиоактивных нуклидов в биосфере

по пищевым и биологическим цепочкам и возрастание со временем полей

внешнего ионизирующего излучения от загрязненной почвы, использование

моделей метаболизма радионуклидов в организме только для взрослого

условного человека и т. д. Пока не решена проблема регионального нор-

мирования выбросов, связанная с увеличением антропогенного фонового

загрязнения биосферы от возрастающего числа источников выброса. Этот

и некоторые другие малоизученные проблемы в основном экологического

направления еще ждут своего разрешения. В настоящем разделе ДК рассчитаны

из условия непревышения пределов доз, приведенных в табл. 8.1 (которые

составляют лишь 4% ПД в [6]). При расчете ДК определенного радионуклида

в атмосферном воздухе с учетом всех путей воздействия конечное значение

ДK

o6ul

определяется из. формулы, подобной известной формуле смеси:

ДК

общ

=1/(£1/ДКД (8.16)

j

где ДК; — допустимая концентрация, вычисленная с учетом только /-го пути

воздействия, а суммирование проводится по всем путям.

В ряде последующих примеров используется известная [см. (3.4)] зави-

симость .'4 у, Бк/м

3

, от мощности выброса Q, Бк/с, и коэффициента

метеорологического разбавления G, с/м

3

:

Stf

v

= QG.

Источник — внешнее у- и р-излучение радиоактивного облака в форме

полубесконечного пространства. Из (4.1), (3.5) и (3.65) имеем

ДК

Т

= Я/(Я„

Т

3,16 -IO

7

); (8.17)

ДКр = #/(5

а

р 3,16

•

IO

7

). (8.18)

Пример 15. Рассчитать ДК

133

Xe в атмосферном воздухе, при которой

на открытой местности достигается по внешнему у-излучению

Н = 2

•

10~

4

Зв/год на тело и H= 1,2

•

IO

3

Зв/год на кожу.

Решение. Используя из табл. 3.1 B

ay

= 3,2- IO"

15

Зв м

3

/(с Бк) и из табл. 3.10

В„

р

=

5,1

IO"

15

Зв м

3

/(с

•

Бк), получаем

ДК

Т

=

2,1 •

10

3

Бк/м

3

(5,3

• 10

~

11

Ки/л);

ДК

Р

= 7,4

•

IO

3

Бк/м

3

(2,0

-

IO"

10

Ки/л).

Примечание: чтобы привести полученные значения ДК

7

и ДКр в соот-

ветствие с таковыми в [6], необходимо увеличить их в 25 раз, т. е. ввести

поправку на различие в пределах доз.

Источник — у-излучение радионуклидов от поверхностного загрязнения почвы.

Объемная активность stfy, Бк/м

3

, равна

188

Sify = H/(V

ef

B

c

sy

3,16 IO

7

), (8.19)

где дозовый коэффициент B

sy

Звм

2

/Бк, приведен в табл. 3.3, a V

ef

дается

формулой (8.1).

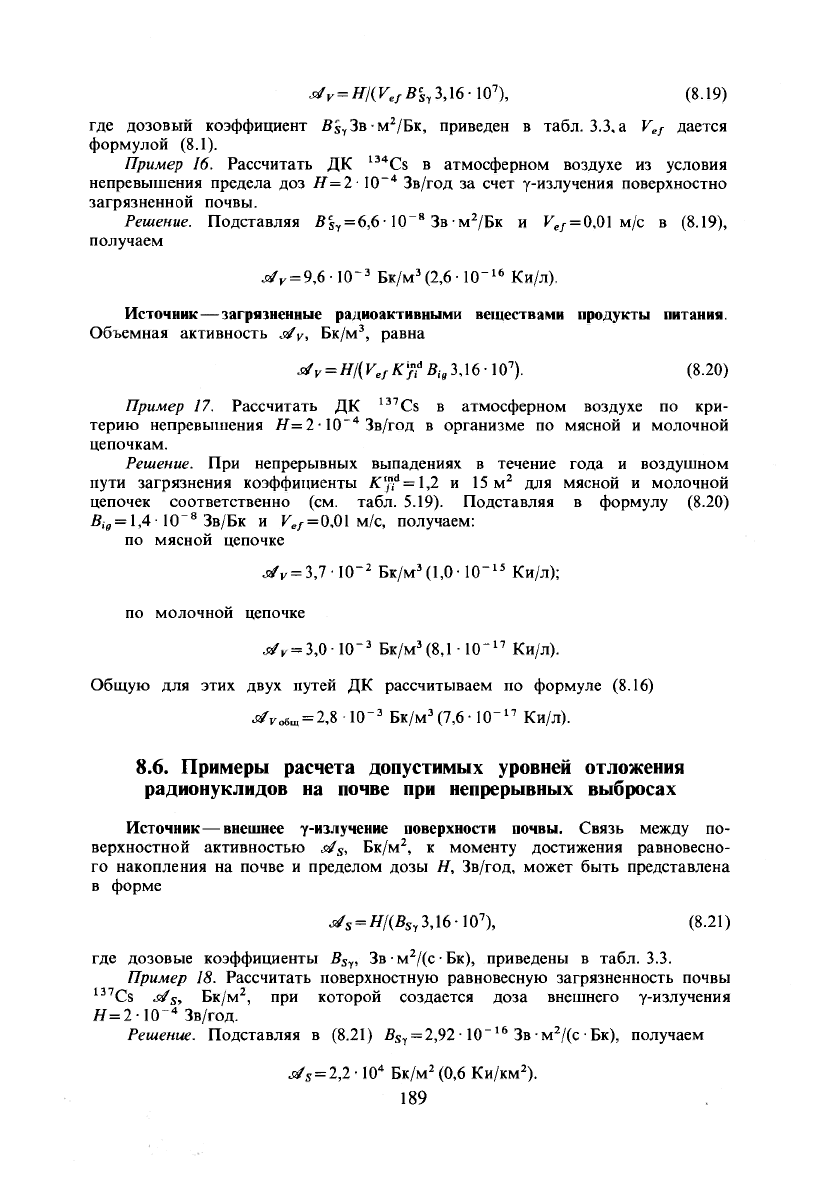

Пример 16. Рассчитать ДК

134

Cs в атмосферном воздухе из условия

непревышения предела доз H =2- 10

4

Зв/год за счет у-излучения поверхностно

загрязненной почвы.

Решение. Подставляя B

c

Sy

= 6,6

•

IO

8

Зв

•

м

2

/Бк и V

ef

=

0,01

м/с в (8.19),

получаем

V

k

= 9,6

•

IO

3

Бк/м

3

(2,6

•

10"

16

Ки/л).

Источник — загрязненные радиоактивными веществами продукты питания.

Объемная активность sty, Бк/м

3

, равна

stfy = HI(V

ef

K

i

?? B

ig

I ЛЬ- IO

7

). (8.20)

Пример 17. Рассчитать ДК

137

Cs в атмосферном воздухе по кри-

терию непревышения H=2

•

10

4

Зв/год в организме по мясной и молочной

цепочкам.

Решение. При непрерывных выпадениях в течение года и воздушном

пути загрязнения коэффициенты К'"? = 1,2 и 15 м

2

для мясной и молочной

цепочек соответственно (см. табл. 5.19). Подставляя в формулу (8.20)

B

i9

= 1,4 -IO"

8

Зв/Бк и V

ef

=

0,01

м/с, получаем:

по мясной цепочке

Stf

v

= 3,7

-

IO"

2

Бк/м

3

(1,0

•

IO"

15

Ки/л);

по молочной цепочке

V

K

= 3,0 10"

3

Бк/м

3

(8,1

•

10*

17

Ки/л).

Общую для этих двух путей ДК рассчитываем по формуле (8.16)

V

vo6lu

= 2,810"

3

Бк/м

3

(7,6-IO"

17

Ки/л).

8.6. Примеры расчета допустимых уровней отложения

радионуклидов на почве при непрерывных выбросах

Источник — внешнее у-излучение поверхности почвы. Связь между по-

верхностной активностью V

S

, Бк/м

2

, к моменту достижения равновесно-

го накопления на почве и пределом дозы Н, Зв/год, может быть представлена

в форме

Stf

s

= HKB

sy

3,16 IO

7

), (8.21)

где дозовые коэффициенты B

Sy

, Зв

•

м

2

/(с

•

Бк), приведены в табл. 3.3.

Пример 18. Рассчитать поверхностную равновесную загрязненность почвы

137

Cs V

S

, Бк/м

2

, при которой создается доза внешнего у-излучения

H= 2

-

IO"

4

Зв/год.

Решение. Подставляя в (8.21) B

Sy

= 2,92

•

10"

16

Зв

•

м

2

/(с

•

Бк), получаем

V

S

= 2,2

•

IO

4

Бк/м

2

(0,6 Ки/км

2

).

189

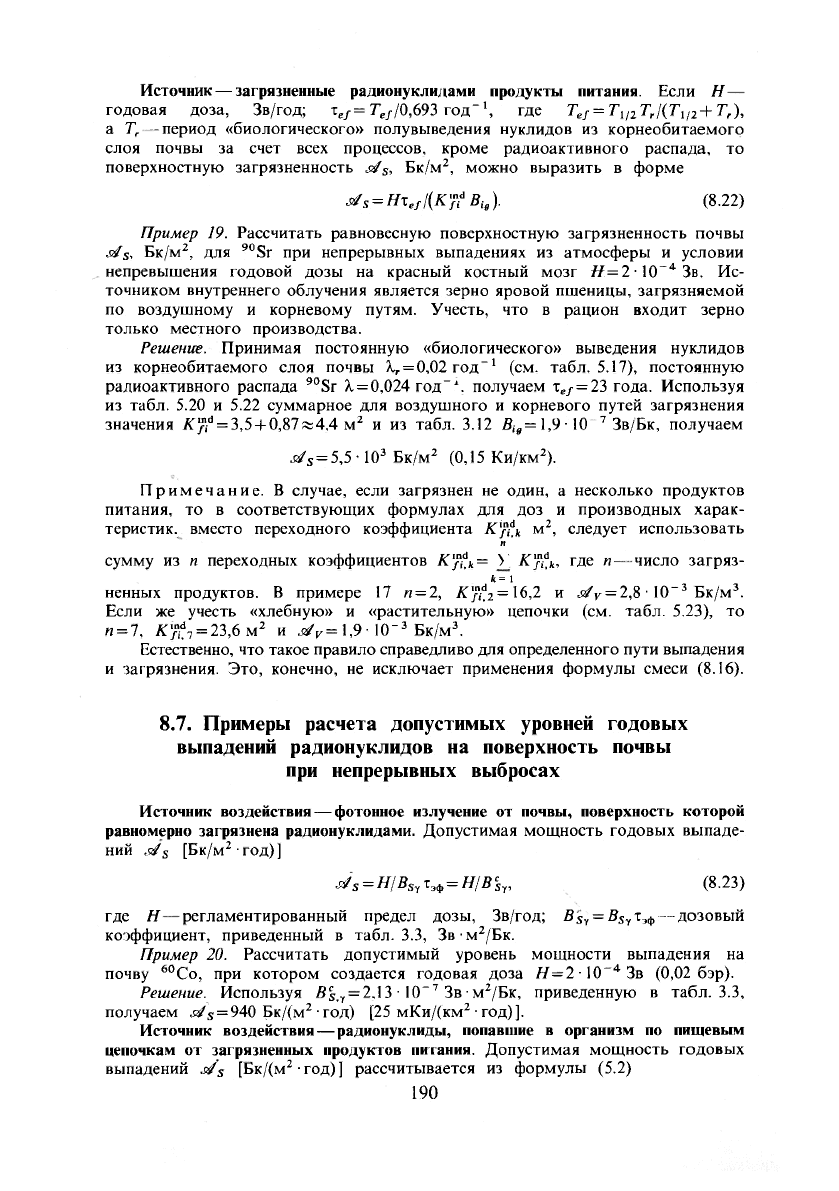

Источник — загрязненные радионуклидами продукты питания. Если Я—

годовая доза, Зв/год; X

ef

=T

ef

/0,693 год"

1

, где T

ef

=T

ll2

TJ(T

ll2

-VT

r

),

a T

r

-период «биологического» полувыведения нуклидов из корнеобитаемого

слоя почвы за счет всех процессов, кроме радиоактивного распада, то

поверхностную загрязненность srf

s

, Бк/м

2

, можно выразить в форме

SZ

s

=

Hx

ef

/(KffB

ig

).

(8.22)

Пример 19. Рассчитать равновесную поверхностную загрязненность почвы

srf

s

, Бк/м

2

, для

90

Sr при непрерывных выпадениях из атмосферы и условии

непревышения годовой дозы на красный костный мозг // = 2-10

4

Зв. Ис-

точником внутреннего облучения является зерно яровой пшеницы, загрязняемой

по воздушному и корневому путям. Учесть, что в рацион входит зерно

только местного производства.

Решение. Принимая постоянную «биологического» выведения нуклидов

из корнеобитаемого слоя почвы X

r

= 0,02 год"

1

(см. табл. 5.17), постоянную

радиоактивного распада

90

Sr

X

= 0,024 год" получаем x

ef

= 23 года. Используя

из табл. 5.20 и 5.22 суммарное для воздушного и корневого путей загрязнения

значения Kff = 3,5 + 0,87¾4,4 м

2

и из табл. 3.12 B

ig

= 1,9

•

10

7

Зв/Бк, получаем

Srf

s

= 5,5

•

IO

3

Бк/м

2

(0,15 Ки/км

2

).

Примечание. В случае, если загрязнен не один, а несколько продуктов

питания, то в соответствующих формулах для доз и производных харак-

теристик. вместо переходного коэффициента К

Jf

k

м

2

, следует использовать

п

сумму из п переходных коэффициентов KJf

k

= KJf

k

, где « число загряз-

к= 1

ненных продуктов. В примере 17 n = 2, KJf

1

=Xb,2 и

srfУ

= 2,8

•

IO"

3

Бк/м

3

.

Если же учесть «хлебную» и «растительную» цепочки (см. табл. 5.23), то

и = 7,

КJf

1

= 23,6 м

2

и srf

v

= 1,9- IO"

3

Бк/м

3

.

Естественно, что такое правило справедливо для определенного пути выпадения

и загрязнения. Это, конечно, не исключает применения формулы смеси (8.16).

8.7. Примеры расчета допустимых уровней годовых

выпадений радионуклидов на поверхность почвы

при непрерывных выбросах

Источник воздействия — фотонное излучение от почвы, поверхность которой

равномерно загрязнена радионуклидами. Допустимая мощность годовых выпаде-

ний srf

s

[Бк/м

2

•

год) ]

Srf

s

= HIB

si

X^ = HIB

r

sv

(8.23)

где Я регламентированный предел дозы, Зв/год; B

sy

= B

sy

X

3

^ розовый

коэффициент, приведенный в табл. 3.3, Зв

•

м

2

/Бк.

Пример 20. Рассчитать допустимый уровень мощности выпадения на

почву

60

Co, при котором создается годовая доза H = 2 10~

4

3в (0,02 бэр).

Решение. Используя BJ

т

= 2,13 IO"

7

Зв

•

м

2

/Бк, приведенную в табл. 3.3,

получаем ,s/

s

= 940 Бк/(м

2

-год) [25 мКи/(км

2

•

год)].

Источник воздействия — радионуклиды, попавшие в организм по пищевым

цепочкам от загрязненных продуктов питания. Допустимая мощность годовых

выпадений srf'

s

[Бк/(м

2

•

год)] рассчитывается из формулы (5.2)

190