Гладких Б.А. Информатика от абака до интернета. Введение в специальность

Подождите немного. Документ загружается.

§ 1.6] ПРИНЦИП ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ 41

работ по математике, физике, астрономии, геологии, экономике, лин-

гвистике. Кроме научных занятий увлекался прикладным техническим

творчеством (сделал ряд изобретений для железнодорожного транспор-

та, разработал систему управления маяками, придумал логический ав-

томат для игры в крестики-нолики и др.). Главному делу своей жизни –

конструированию вычислительных машин – Бэббидж посвятил более

50 лет. После него осталось 37 кв. м чертежей, несколько моделей от-

дельных частей разностной и аналитической машин. Его технические

идеи на столетие опередили свое время.

К идее программного управления Бэббидж пришел не

сразу, а после 14 лет работы над проектом так назы-

ваемой разностной машины. Мысль о создании такой

машины пришла Бэббиджу в

1820 году, когда он ознакомился с

работами французских ученых по

составлению десятичных матема-

тических таблиц. Работы велись

двумя вычислительными мастер-

скими (для взаимной перепровер-

ки), в каждой около ста человек

изо дня в день вели однообразные

выкладки по фиксированному ал-

горитму конечных разностей, ис-

пользующему только сложение и

вычитание. Эту рутинную работу

Бэббидж решил поручить механи-

ческому вычислителю. В течение двух лет был разработан первый про-

ект и сделана небольшая действующая модель. Продемонстрировав мо-

дель Королевскому обществу (аналог нашей Академии наук), Бэббидж

добился правительственного финансирования и начал работу над по-

стройкой машины в полном масштабе.

К сожалению, при реализации проекта Бэббидж столкнулся с боль-

шими технологическими трудностями. Уровень машиностроения того

времени не позволил осуществить столь амбициозный замысел, к тому

же Бэббидж постоянно переделывал чертежи, внося бесконечные улуч-

шения и усовершенствования. Работа затягивалась, финансирование

иссякло, и наконец в 1842 году решением парламента незаконченная

машина и все чертежи были переданы на хранение в музей.

Разностная

машина

Детали разностной машины

в Музее компьютерной истории

в Силиконовой долине, США

42 ДОЭЛЕКТРОННАЯ ИСТОРИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ [ГЛАВА 1

Еще работая над проектом разностной машины,

Бэббидж понял, что ее возможности можно неиз-

меримо увеличить, если схему вычислений сделать

не жесткой, а управляемой с помощью перфокарт.

Первый набросок новой машины (она была названа аналитической)

появился в 1834 году, затем в течение многих лет, практически до са-

мой смерти, Бэббидж занимался ее усовершенствованием. Было разра-

ботано более 300 подробных чертежей машины и ее отдельных узлов, в

том числе 25 вариантов общих планов. Чертежи машины были лито-

графированы и разосланы ученым разных стран, с лекциями о ее уст-

ройстве Бэббидж выступал в Италии и на международных выставках.

По замыслу автора, машина должна была состоять из четырех ос-

новных блоков.

Первый блок Бэббидж назвал «mill», то есть «мельница», предна-

значен для выполнения четырех арифметических действий. По совре-

менной терминологии это – процессор. Вычисления должны были вес-

тись в десятичной системе счисления, точность представления чисел

составляла 50 десятичных знаков, при этом сложение двух 50-раз-

рядных чисел должно было происходить за 1 с, умножение и деление –

за 1 мин.

Второй блок называется «store», что означает «склад», или, по-

нашему, оперативная память. Временное хранение чисел должно было

осуществляться на вертикальных осях с 50 (по числу разрядов) колеса-

ми на каждой. Всего предполагалось иметь на складе 1000 осей (ячеек

памяти). Нельзя не удивиться размаху планов Бэббиджа: даже в первых

электронных компьютерах середины XX века не было такого адресного

пространства.

Третий блок представлял собой устройство управления. Он состоял

из двух жаккардовских перфокарточных механизмов: один для про-

граммы, второй – для исходных данных. При этом необходимо сказать,

что система команд аналитической машины включала не только ариф-

метические действия, но и условную передачу управления.

Последний, четвертый блок предназначался для внешнего обмена.

Планировалось иметь широкий спектр устройств ввода-вывода. В каче-

стве основного устройства вывода использовался карточный перфора-

тор, кроме него предполагалось выводить результаты вычислений на

бумагу, а также выдавливать их на металлических пластинках, чтобы в

дальнейшем можно было печатать таблицы без ошибок, вносимых ти-

Аналитическая

машина

§ 1.6] ПРИНЦИП ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ 43

пографскими наборщиками. Предполагалось еще сконструировать и

подключить к машине механический графопостроитель.

Даже по современным меркам проект аналитической машины вы-

глядит весьма внушительно. Бэббидж предложил множество ориги-

нальных технических решений (например, схему сквозного переноса),

которые оставались актуальными почти сто лет. В сравнении с первой

электронной вычислительной машиной ENIAC, построенной в

1945 году, проект Бэббиджа имел ряд принципиальных преимуществ.

Например, в ENIAC программа вводилась не с перфокарт, а коммути-

ровалась переключателями и соединитель-

ными штекерами.

К сожалению, аналитическая машина,

как и разностная, так и осталась на бумаге.

Основная причина та же – отсутствие тех-

нологии точной механической обработки

деталей; для приведения в движение длин-

ной цепи шестеренок требовалась слиш-

ком большая сила. Существенную роль

сыграл и субъективный фактор. По мне-

нию историка науки Г.Н. Поварова,

«...неуспех проекта был обусловлен скорее

деловыми и личными причинами, нежели

собственно техническими. Как часто быва-

ет, судьба изобретения тесно сплелась с

судьбой изобретателя. Бэббидж был уче-

ный-романтик, стремившийся все время

вперед, к неведомому и небывалому. Его гениальная интуиция легко

схватывала принцип решения, но он не всегда учитывал практические

трудности исполнения, не достигнув одного, спешил к другому».

По чертежам и описаниям Бэббиджа впоследствии было построено

несколько образцов аналитической машины. Первая уменьшенная реа-

лизация предпринята шведами отцом и сыном Шютцами (Scheutz,

Georg; 1785–1873; Edvard; 1821–1881) в 1854 году, еще при жизни Бэб-

биджа. Машина весила около 1 т и содержала 4320 деталей, на Всемир-

ной выставке в Париже ей была присуждена золотая медаль. В

1876 году в США Джордж Грант построил разностную машину, содер-

жащую 15 тыс. деталей, имевшую 2.4 м в длину, 1.5 м в высоту и вес

900 кг. Машина проработала 20 лет, а затем была передана в музей.

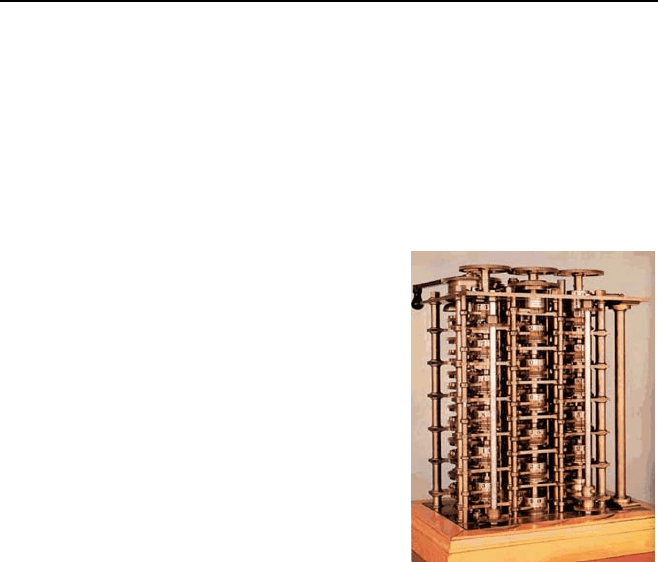

Фрагмент аналитической

машины (реконструкция)

44 ДОЭЛЕКТРОННАЯ ИСТОРИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ [ГЛАВА 1

Сын Чарльза Бэббиджа Генри в 1906 году реконструировал по чер-

тежам отца часть аналитической машины – арифметическое устройство

и устройство печати результатов с точностью 29 знаков. Эта модель в

настоящее время хранится в Научном музее Лондона. В 1969 году фир-

ма IBM изготовила для музея полномасштабный макет аналитической

машины, но этот макет изображал только внешний вид устройства и

был неработоспособным.

Проектирование разностных машин продолжалось вплоть до

40-х годов XX века, когда надобность в них отпала, так как табулирова-

ние функций стало производиться не с помощью специализированных

механизмов, а по машинным программам на универсальных компью-

терах.

Несмотря на то, что аналитическая машина

не была воплощена в металле, для нее были

составлены программы. Судьбе было угодно

распорядиться так, что первым в истории

программистом стала женщина, и не кто-нибудь, а единственная дочь

великого английского поэта Августа Ада Байрон, по мужу графиня

Лавлейс (Lovelace, Ada Augusta; 1815–1852).

Ада получила прекрасное воспитание, была талантливым музыкан-

том, знала несколько иностранных языков, ув-

лекалась математикой. В 19 лет она познакоми-

лась и подружилась с Чарльзом Бэббиджем,

считала себя его ученицей и помощницей. По-

скольку Бэббидж был сильно занят чертежами,

Ада, обладавшая прекрасным слогом и ясностью

мышления, считала своим долгом популяризи-

ровать идеи учителя. Когда в 1842 году вышла

статья итальянского инженера, между прочим

будущего премьер-министра, Л.Ф. Менабреа

(Menabrea, L.F.) с техническим описанием ана-

литической машины, составленным по записям

лекций Бэббиджа в Италии, Ада вызвалась пере-

вести ее на английский язык и снабдить коммен-

тариями. В этих «комментариях переводчика»

она проанализировала основные понятия про-

граммирования, такие, как простой цикл, цикл в

цикле, рабочая переменная, условная передача управления и т.д. В за-

ключение приводился пример достаточно сложной программы для ана-

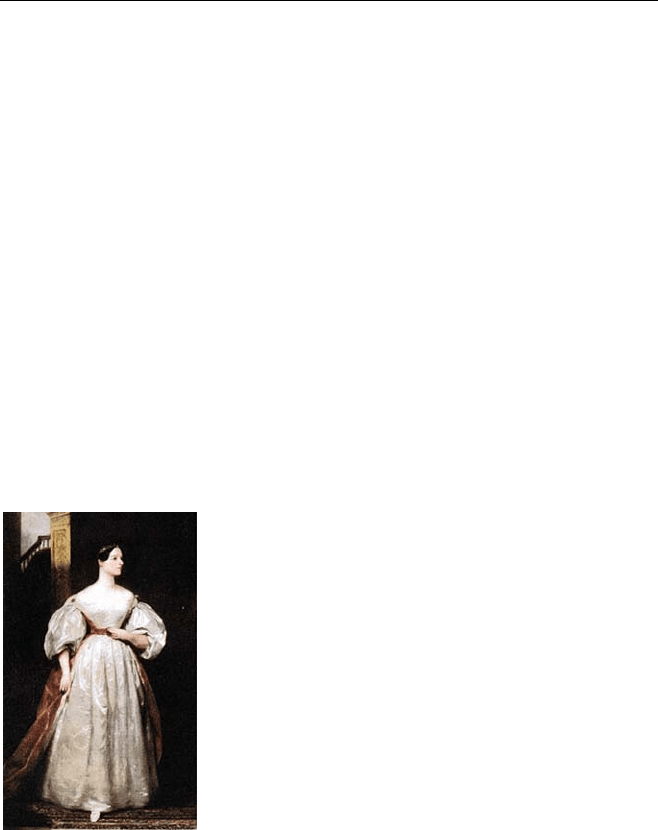

Ада Лавлейс

и возникновение

программирования

Ада Лавлейс

(1815–1852)

§ 1.7] ТАБУЛЯТОРЫ: ОТ ХОЛЛЕРИТА ДО МАШИНОСЧЕТНЫХ СТАНЦИЙ 45

литической машины, вычисляющей числа Бернулли. Хотя объем ком-

ментариев более чем в два раза превысил объем самой статьи, Ада

скромно подписалась инициалами «AAL». Эта была ее единственная

научная работа, но этой работой она навсегда вписала свое имя в исто-

рию науки.

Программа Ады Лавлейс содержит 25 шагов, она составлена очень

изящно, минимизируя память и перфокарты. Для того чтобы проверить,

насколько правильно написана эта программа (отладить ее на машине

автор не имела возможности), в 1978 году в СССР был поставлен экс-

перимент. Программу перевели на язык Фортран, для чего потребова-

лось 85 операторов, и протестировали на компьютере. Оказалось, что в

программе Ады Лавлейс содержится одна алгоритмическая ошибка и

одна опечатка. После их исправления программа заработала правильно.

«Несколько страниц, написанных в ночь перед дуэлью Эваристом

Галуа, – пишет Г.Н. Поваров, – открыли миру гениального математика.

Единственная песнь – «Марсельеза», сочиненная капитаном Руже де

Лилем, сделала его имя бессмертным. Составленные 28-летней графи-

ней Августой Адой Лавлейс примечания к статье итальянского инжене-

ра Л.Ф. Менабреа дают основания считать ее первой программисткой,

чье имя навсегда останется в истории вычислительной математики и

вычислительной техники».

§ 1.7. Табуляторы: от Холлерита до машиносчетных

станций

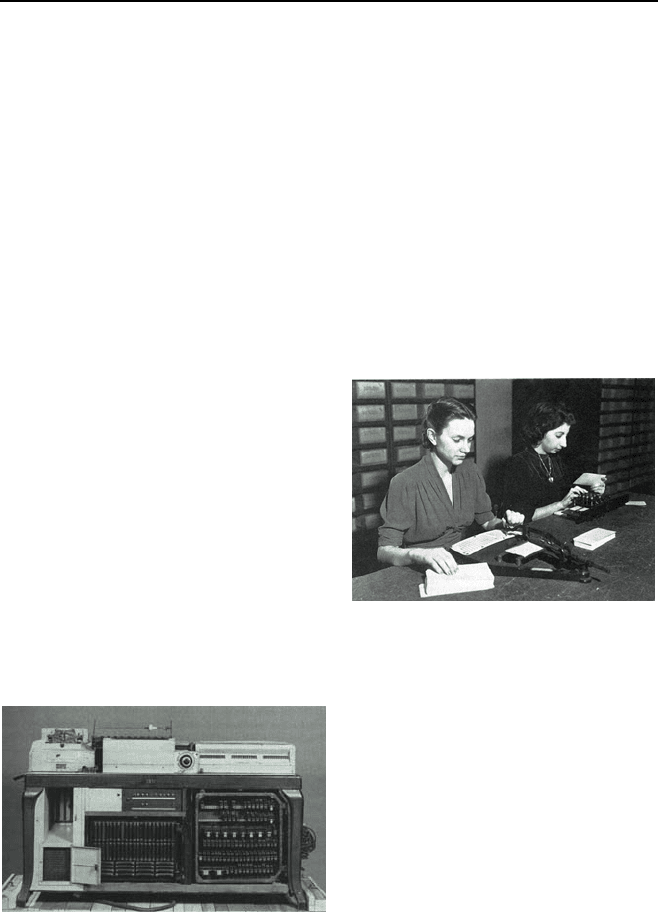

Электромеханическая эпоха в исто-

рии вычислительной техники начи-

нается с создания в 1887 году табу-

лятора американским инженером Германом

Холлеритом (Hollerith, Hermann; 1860–1929). Хол-

лерит в 1879–1882 годах работал в Бюро цензов

(статистическом ведомстве) США, которое каждые

десять лет проводило переписи населения, и ему

было хорошо известно, сколь трудоемкой является

ручная обработка их результатов. Например, итоги

переписи 1880 года, когда население страны состав-

ляло около 50 млн человек, были получены только

через 7,5 лет.

Табулятор

Холлерита

Герман Холлерит

(1860–1929)

46 ДОЭЛЕКТРОННАЯ ИСТОРИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ [ГЛАВА 1

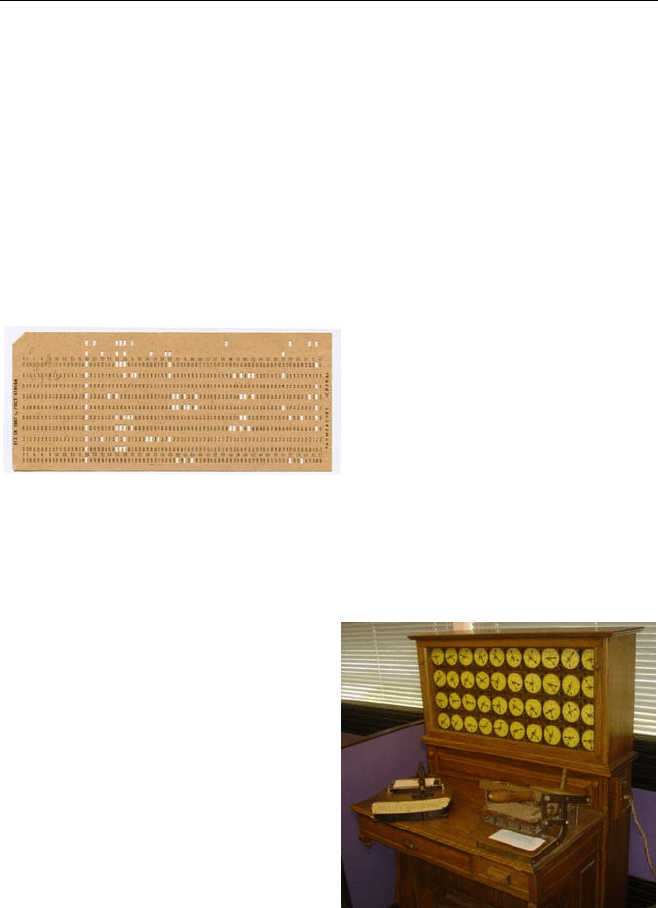

В своей «машине для переписи населения» Холлерит предложил

использовать перфокарты, подобные жаккардовым. Каждая перфокарта

имела 6 рядов круглых отверстий по 32 колонки в каждой, впоследст-

вии отверстия стали квадратными, число рядов увеличилось до 12, а

число колонок до 80.

На каждый объект переписи заводилась отдельная перфокарта, в ко-

торой с помощью специального пробойника – перфоратора – в соответ-

ствующих позициях делались отверстия, отвечающие определенным

значениям признаков (пол, возраст и т.д.). Холлерит впоследствии

вспоминал, что на эту мысль его навел железнодорожный кондуктор,

который компостером пробивал дырки в билетах пассажиров, причем у

каждого пассажира был свой билет.

Для автоматического под-

счета статистики Холлерит

предложил особое устройство,

названное им табулятором.

Перфокарты в табуляторе ощу-

пывались стержнями на пру-

жинках, при наличии отверстия

стержень проходил через него и

опускался в чашечку со ртутью,

замыкалась электрическая цепь

и срабатывал соответствующий электрический счетчик импульсов.

Число счетчиков в табуляторе менялось от 32 до 120, поэтому за один

пропуск колоды карт получалась статистика по большому числу при-

знаков.

Табуляторы Холлерита произ-

вели настоящую революцию в ста-

тистике. Результаты следующей

переписи 1890 года, проведенной с

их помощью, были получены всего

через два года, после этого нача-

лось победное шествие перфокарт

и табуляторов по планете. Уже в

1890 году они используются для

переписи населения в Австро-

Венгрии, в 1891 году – в Канаде, в

1897 году – в России. Холлерит

постоянно совершенствовал свое

Табулятор Холлерита (1887 г.)

Перфокарта Холлерита

(современный 80-колонный вариант)

§ 1.7] ТАБУЛЯТОРЫ: ОТ ХОЛЛЕРИТА ДО МАШИНОСЧЕТНЫХ СТАНЦИЙ 47

изобретение: механизировал подачу перфокарт в табуляторе, усовер-

шенствовал перфоратор, придумал автоматическую сортировку и т.д.

Для производства табуляторов и сопутствующего перфокарточного

оборудования в 1896 году Холлерит организовал фирму Tabulating

Mashines Company, которая после ряда реорганизаций получила в

1924 году название International Business Mashines, сокращенно IBM.

Постоянно развиваясь, IBM стала самой могущественной корпорацией

в компьютерном мире, прозванной за любимый фирменный цвет «голу-

бым гигантом – Big Blue»). На протяжении почти всего XX века фирма

IBM определяла лицо вычислительной техники, мы в своем историче-

ском обзоре еще не раз с нею столкнемся.

Строго говоря, табулятор образца 1887 года не

был вычислительной машиной, так как он ни-

чего не вычислял, а просто считал пробивки на

перфокартах. В 1908 году Холлерит

ввел в конструкцию электромехани-

ческий сумматор, использующий

ступенчатый валик Лейбница, в

1911 году табулятор дополняется

печатающим устройством, затем

создаются модели, способные вычи-

тать и умножать. Табуляторы стано-

вятся очень сложными технически-

ми устройствами, насчитывающими

до 100

000 деталей, а общая длина

соединительных проводов в них достигала 5 км.

В усовершенствованном виде

табуляторы могли использоваться

не только для статистических

приложений, но и для выполнения

простых вычислений в экономике.

В 20-х годах XX века сформиро-

валась целая отрасль промышлен-

ности, занимавшаяся производст-

вом и применением счетно-перфо-

рационной (иначе называемой

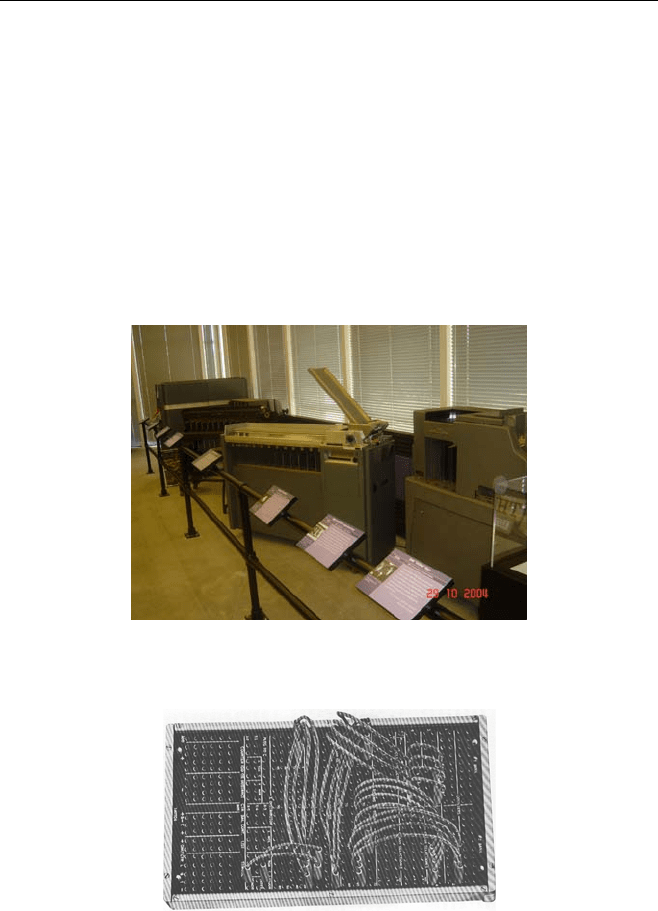

Пробивка отверстий в перфокарте

в Бюро цензов США

Возникновение

промышленности

обработки

данных

Табулятор фирмы IBM (1920-е гг.)

48 ДОЭЛЕКТРОННАЯ ИСТОРИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ [ГЛАВА 1

счетно-аналитической) техники. Общее число счетно-аналитических

комплексов, куда кроме табуляторов входили перфораторы, контроль-

ники, сортировки и т.п., к 1930-м годам достигло 6–8 тыс. шт. Перфо-

карты расходовались сотнями миллионов, на их изготовление уходили

целые леса.

Эпоха счетно-перфорационных машин продолжалась до 1960-х го-

дов, даже ЭВМ не сразу вытеснили табуляторы. Дело в том, что в при-

менении вычислительных машин достаточно четко выделились два на-

правления. Первое – научно-технические расчеты, для которых харак-

терны небольшие объемы вводимых-выводимых данных и сложные

алгоритмы вычисления. Аналитическая машина Бэббиджа была изна-

чально ориентирована именно на это направление, поэтому перфокарты

Коммутационная доска табулятора с набранной программой

Линейка счетно-аналитических машин

в Музее компьютерной истории

§ 1.7] ТАБУЛЯТОРЫ: ОТ ХОЛЛЕРИТА ДО МАШИНОСЧЕТНЫХ СТАНЦИЙ 49

в ней использовались в основном для хранения программы, которая

могла быть при этом сколь угодно длинной и сложной.

Другое направление – экономические расчеты. Алгоритмы вычис-

лений в них, как правило, предельно просты, зато исходных данных

очень много, причем эти данные однородны по структуре. Для таких

расчетов табулятор оказался идеальным устройством. Программа вы-

числений в нем заранее набиралась штекерами на коммутационной дос-

ке, а перфокарты, которые табулятор «пожирал» со скоростью до

10

000 шт. в час, содержали однородные исходные данные, например,

зарплату одного сотрудника за один рабочий день.

На базе счетно-перфорационных машин в 1930-е годы были органи-

зованы «фабрики вычислений» – машиносчетные станции, которые об-

служивали сразу множество учреждений, банков, начисляя зарплату,

пенсии, коммунальные платежи, механизируя работу централизован-

ных бухгалтерий.

Крупная машиносчетная станция выглядела как промышленное

предприятие. В перфорационном цехе десятки девушек с невероятной

скоростью стучали по клавишам, перфокарты тысячами укладывали на

тележки и везли в табуляторный цех. Там стоял лязг и грохот, гудели

моторы сортировок, стучали рычаги табуляторов, из печатающих уст-

ройств медленно выползали широкие бумажные ленты с ровными ря-

дами цифр. Ленты потом разрезали на маленькие лоскутки и раздавали

работникам обслуживаемых учреждений как расчетные листки к зар-

плате. Спросите своих бабушек и дедушек, они эти листки хорошо

помнят.

Перфорационный цех машиносчетной станции

50 ДОЭЛЕКТРОННАЯ ИСТОРИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ [ГЛАВА 1

Табуляторы оказали очень большое влияние на последующее разви-

тие вычислительной техники. Первые поколения электронных компью-

теров унаследовали конструкцию их устройств ввода-вывода, перфо-

карта Холлерита долгое время, до появления дисплеев, оставалась ос-

новным носителем информации и символом информатики в целом. До

сих пор ширина строки на алфавитно-цифровом дисплее равна 80 сим-

волам, как раз по размеру перфокарты. Формат многих языков про-

граммирования, например Фортрана или Кобола, так и остался ориен-

тированным на перфокарты, а колода перфокарт – это непосредствен-

ный предок современной реляционной базы данных.

В электромеханическую эпоху сформировался мировой рынок вы-

числительной техники, на котором кроме «голубого гиганта» IBM заня-

ли свое место Remington Rand (США), Bull (Франция) и др., в СССР

был построен первый завод счетно-аналитических машин (САМ) в Мо-

скве. Сформировавшаяся промышленная структура стала тем фунда-

ментом, на котором через несколько десятилетий возникнет индустрия

электронных компьютеров.

§ 1.8. Сложные электромеханические и релейные

машины – предвестники ЭВМ

Как отмечалось выше, табуляторная техника в предвоенные годы

как-то прикрыла нишу экономических расчетов, однако для сложных

научно-технических вычислений они были малопригодны, явно уступая

по вычислительным возможностям проекту аналитической машины

Бэббиджа. Известно несколько попыток в полной

мере реализовать принцип программного управле-

ния на электромеханической элементной базе, все

они относятся к концу 30-х – началу 40-х годов

XX века. К ним относятся проекты Цузе, Эйкена и

Стибица.

Исторически первые и наиболее

передовые технические реше-

ния были предложены талантливым немецким ин-

женером Конрадом Цузе (Zuse, Kohnrad; 1910–1995)

в 1938–1945 годах. Цузе начал работу над проекта-

ми вычислительных машин в 1934 году в возрасте

Конрад Цузе

(1910–1995)

Проекты Цузе