Дьяченко В.Г. Теория двигателей внутреннего сгорания

Подождите немного. Документ загружается.

358

ления (интенсивного сгора-

ния) при n = 3000 об/мин

составляет примерно 1,3 мс,

при n = 5600 об/мин – 0,8

мс. Степень повышения

давления при сгорании =

= 2,5–2,9. Догорание топли-

вовоздушной смеси завер-

шается несколько позже

момента достижения мак-

симального давления. За

окончание процесса сгора-

ния принимают момент

(угол поворота кривошипа),

при котором сгорает при-

мерно 99 % топливовоз-

душной смеси. Продолжи-

тельность сгорания топли-

вовоздушной смеси в зави-

симости от режима работы

(нагрузки, частоты враще-

ния коленчатого вала) со-

ставляет 20–60 ПКВ.

Оптимальное значение

угла опережения зажигания

зависит от нагрузки (степе-

ни открытия дроссельной

заслонки), частоты враще-

ния коленчатого вала, орга-

низации процессов смесе-

образования и сгорания

(типа камеры сгорания и

процесса смесеобразования,

характеристик системы за-

жигания и т.д.). Отклонение

угла опережения зажигания

от оптимального оказывает

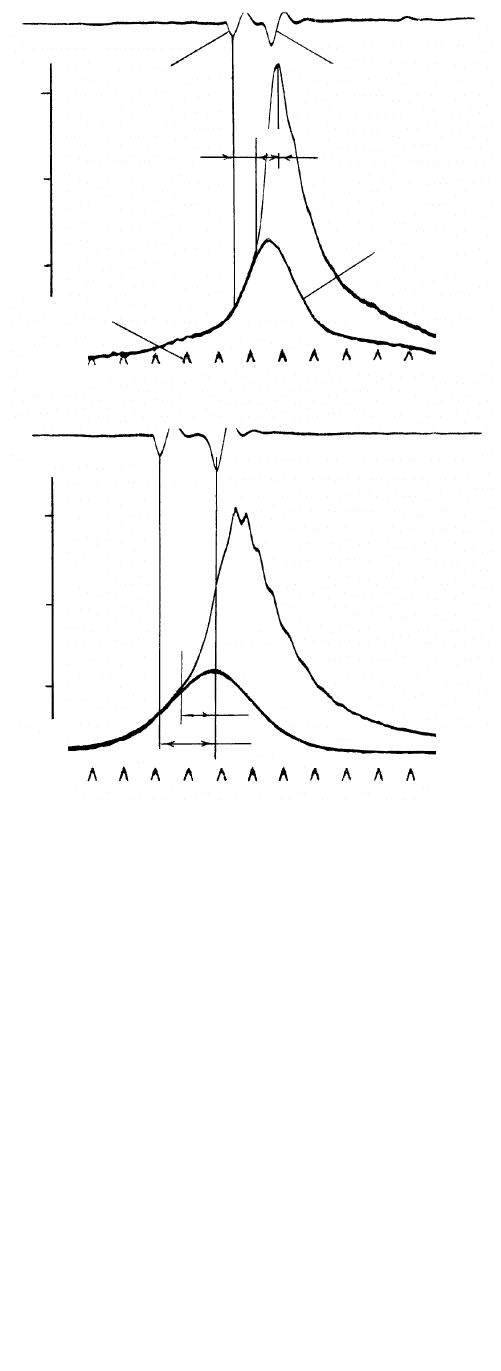

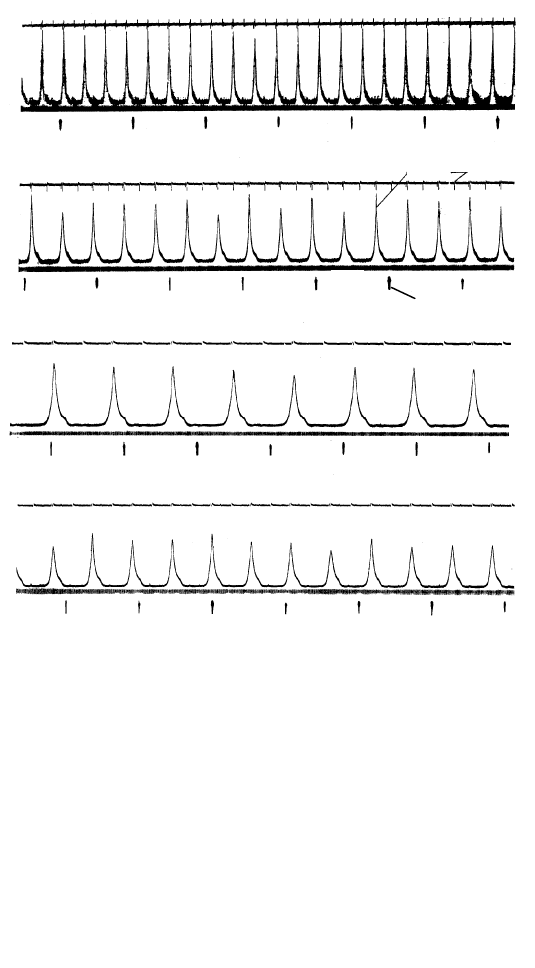

Рисунок 10.11

– Осциллограммы изменения

давления в надпоршневой полости

двигателя ВАЗ-2103 (S/D = 80/76)

на режимах внешней скоростной

характеристики:

а – n = 5600 мин

–1

, р

е

= 0,71 МПа;

б – n = 3000 мин

–1

, р

е

= 0,82 МПа;

1 – отметка момента зажигания;

2 – отметка ВМТ;

3 – отметка времени (=10

–3

с);

4 – изменение давления в надпоршневой

полости при отключении зажигания;

I – период стабилизации очага воспламе-

нения; II – период интенсивного сгорания;

III – период догорания;

з

– угол опережения зажигания;

в

– угол опережения воспламенения

I

III

II

1

2

3

4

1,5

4,5

3,0

р,

МПа

1,5

4,5

3,0

р,

МПа

в

з

a

б

359

значительное влияние на изменение давления газов в надпоршне-

вой полости, показатели рабочих процессов двигателя.

В двигателе с непосредственным впрыском топлива в каме-

ру сгорания физико-химические процессы сгорания топливовоз-

душной смеси практически те же, что и в двигателе с внешним

смесеобразованием. Однако интенсивность ее выгорания зависит

не только от степени турбулизации воздушного заряда, но и от

особенностей образования топливовоздушной смеси (объемное,

пленочное, объемно-пленочное смесеобразование). Например,

при пленочном смесеобразовании (рис. 1.15), интенсивность сго-

рания топливовоздушной смеси определяется скоростью испаре-

ния топливной пленки на поверхности стенок вытеснителя и ско-

ростью перемещения паров топлива в направлении очага сгора-

ния потоком воздуха из-под вытеснителя.

Непосредственный впрыск топлива позволяет также умень-

шить время контакта углеводородов топлива с кислородом воз-

духа и поверхностями стенок надпоршневой полости с высокой

температурой, уменьшить содержание в топливовоздушной сме-

си к моменту электрического разряда на электродах свечи зажи-

гания промежуточных продуктов окисления. При этом заметно

снижаются требования к детонационной стойкости топлива. Воз-

можна организация бездетонационного сгорания при высоких

значениях степени сжатия ( 10) керосина (ОЧ30), дизельного

топлива (ОЧ10).

Детонационное сгорание топливовоздушных смесей в дви-

гателях с внешним смесеобразованием и искровым зажиганием

возникает при недостаточной детонационной стойкости топлива

на режимах внешней скоростной характеристики при понижен-

ных частотах вращения коленчатого вала (рис. 10.12). Вначале

процесс сгорания развивается нормально, скорость распростра-

нения фронта пламени не превышает 40–80 м/с, а затем происхо-

дит взрыв топливовоздушной смеси впереди фронта пламени.

Например, в двигателе ВАЗ-2103 при n = 2000 об/мин и р

е

=

= 0,87 МПа нормальный процесс сгорания (от момента нача-

ла интенсивного сгорания до момента взрыва) продолжается

32 ПКВ. Затем характер процесса сгорания резко изменяется,

увеличивается скорость химических реакций окисления топлива,

360

скорость фронта пламени

возрастает до 1500–2500 м/с.

При недостаточной детона-

ционной стойкости топлива

взрывной процесс сгорания

может начинаться и до мо-

мента достижения макси-

мального давления продук-

тов сгорания. Детонационная

волна, достигая стенок над-

поршневой полости, вызыва-

ет их вибрацию, сопровож-

дающуюся резким металли-

ческим стуком. Обычно де-

тонирует 15–20 % топливо-

воздушной смеси, оставшей-

ся впереди фронта пламени к моменту взрыва. При меньших ко-

личествах детонирующей топливовоздушной смеси прослуши-

ваются лишь слабые металлические стуки. Детонационное сгора-

ние сопровождается падением мощности, перегревом двигателя,

а при длительной работе вызывает разрушение поршневых колец,

перемычек между кольцами, разрушение поршней.

В настоящее время общепринята теория детонационного

сгорания, разработанная Н.Н.Семеновым, Л.Д.Ландау,

Я.Б.Зельдовичем и другими исследователями 8. Причиной де-

тонации по этой теории является накопление до определенной

концентрации в несгоревшей топливовоздушной смеси под воз-

действием высокой температуры и давления промежуточных

продуктов окисления углеводородов топлива (органических пе-

рекисей), образующихся в результате прямого присоединения

молекулы активного кислорода к молекуле углеводорода по схе-

ме, показанной на рис. 10.13 8.

Молекула кислорода при взаимодействии с молекулой угле-

водорода может войти в цепь атомов углерода (а) или вклиниться

между атомом углерода и атомом водорода (б). Затем, в процессе

дальнейших реакций окисления образуются альдегиды, вода, уг-

лекислота и т.д.

р,

МПа

III

II

1,5

3,0

4,5

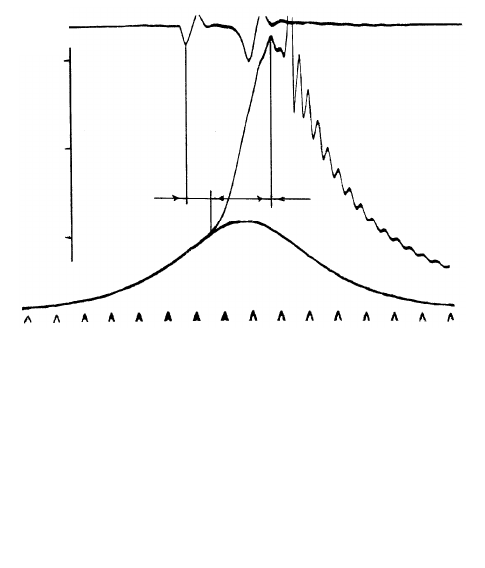

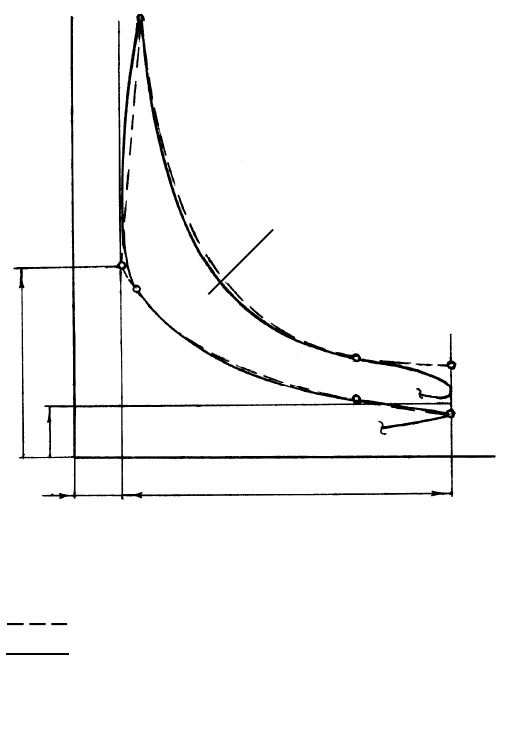

Рисунок 10.12 – Осциллограмма изменения

давления в надпоршневой полости

двигателя ВАЗ-2103 на режиме внешней

скоростной характеристики при

n = 2000 мин

–1

, р

е

= 0,87 МПа

(расшифровка осциллограммы на

рис.10.11)

I

361

Детонационное сгорание происходит в две стадии. На пер-

вой стадии происходит образование и накопление в смеси про-

межуточных продуктов окисления. Она начинается при газооб-

мене, когда молекулы углеводородов сталкиваются с молекулами

продуктов сгорания и стенками надпоршневой полости с высокой

температурой и заканчивается на такте сжатия. Вторая стадия ха-

рактеризуется взрывным характером окисления промежуточных

продуктов окисления, концентрация которых в топливовоздуш-

ной смеси впереди фронта пламени достигает критических зна-

чений.

Скорость образования пероксидов зависит от свойств топли-

ва, давления и температуры топливовоздушной смеси к концу

такта сжатия, температуры поверхностей стенок надпоршневой

полости, состава смеси, угла опережения зажигания.

При обогащении смеси уменьшается концентрация в топли-

вовоздушной смеси кислорода, понижается температура стенок

надпоршневой полости, снижается скорость образования перок-

сидов. При обеднении смеси возрастает скорость образования пе-

роксидов и максимальная интенсивность детонации обычно име-

ет место при коэффициенте избытка воздуха близком к единице.

Большое влияние на возникновение детонационного сгора-

ния оказывает угол опережения зажигания и частота вращения

коленчатого вала. Поэтому в современных электронных системах

R

C

C

R

H

H

H

H

R

C

H

H

R

C

H

O

O

O

C

R

H

H

C

R

H

H

O

H

a

б

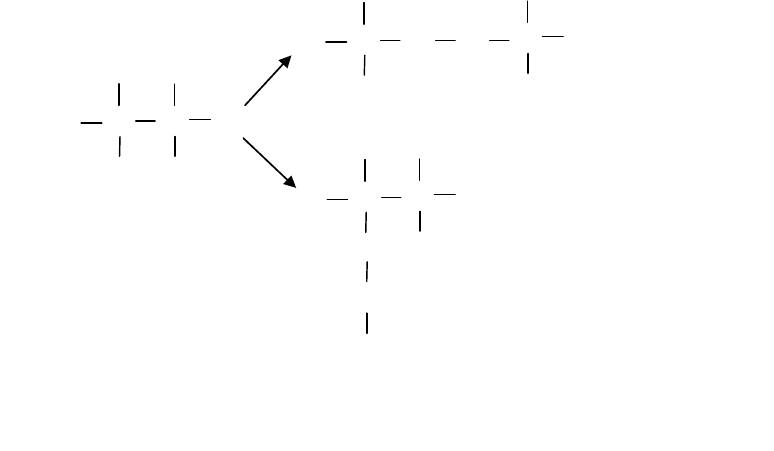

Рисунок 10.13 – Схема прямого присоединения молекулы активного

кислорода к молекуле углеводорода

362

зажигания предусматривается корректировка угла опережения

зажигания на режимах повышенных нагрузок по датчику детона-

ции.

Из конструктивных факторов, определяющих интенсивность

детонации, являются степень сжатия, диаметр цилиндра, форма

камеры сгорания, давление наддува, тип системы охлаждения и

другие факторы. Радикальным средством устранения детонаци-

онного сгорания в двигателях с искровым зажиганием является

переход с внешнего смесеобразования на непосредственный

впрыск и глубокое расслоение топливовоздушной смеси, при ко-

тором резко снижается интенсивность образования на такте сжа-

тия промежуточных продуктов окисления углеводородов топли-

ва.

Вследствие высокой температуры продуктов сгорания имеет

место так же диссоциация продуктов сгорания. Диссоциация –

распад молекул конечных продуктов сгорания углеводородных

топлив (СО

2

, Н

2

О) при температуре продуктов сгорания превы-

шающей 2000 С. Диссоциация сопровождается поглощением

количества теплоты, равного количеству теплоты, выделяю-

щейся при прямой реакции. Например, при диссоциации двуокиси

углерода поглощается 405260 Дж/моль теплоты:

С + О

2

СО

2

+ 405260 Дж/моль;

окиси углерода – 238300 Дж/моль:

2С + О

2

2СО + 238300 Дж/моль;

паров воды – 484360 Дж/моль:

2Н

2

+ О

2

2Н

2

О + 484360 Дж/моль.

Скорость диссоциации молекул продуктов сгорания углево-

дородных топлив возрастает с увеличением температуры и

уменьшением давления (рис. 10.14) 14. С понижением темпера-

туры продуктов сгорания реакции смещаются вправо и теплота,

поглощенная при диссоциации возвращается продуктам сгорания

за ВМТ на такте расширения. Эффективность ее преобразования

в механическую работу при расширении продуктов сгорания за-

метно снижается. Влияние диссоциации на показатели действи-

тельного цикла относительно незначительны, так как в надпорш-

363

невой полости при сгорании-расширении температура продуктов

сгорания при составе смеси близком к стехиометрическому не

превышает 2500 К.

Важнейшими

характеристиками

процесса сгорания

гомогенных топли-

вовоздушных сме-

сей являются: мак-

симальное давление

сгорания p

z

, степень

предварительного

расширения , сте-

пень повышения

давления , среднее

значение скорости

нарастания давления на участке интенсивного сгорания (участок

II на рис. 10.11, 10.12), индикаторный коэффициент выделения

теплоты х

i

и коэффициент выделения теплоты х (закон сгорания),

коэффициент эффективного выделения теплоты

c-z

:

нц

QB

LU

x

i

; (10.15)

нц

QB

Q

x

; (10.16)

нц

QB

LU

zczc

zc

, (10.17)

где U

– изменение внутренней энергии рабочего тела от мо-

мента начала сгорания до текущего значения угла поворота ко-

ленчатого вала, Дж; L

– работа газов от момента начала интен-

сивного сгорания до текущего значения угла поворота коленчато-

го вала, Дж; Q

– количество теплоты, выделившееся к рассмат-

риваемому углу поворота коленчатого вала, Дж; U

c-z

, L

c-z

– из-

менение внутренней энергии рабочего тела от точки с до точки z

и работа газов на этом участке по расчетной индикаторной диа-

грамме при условии равенства давлений рабочего тела в конце

30

СО

2

,

%

Н

2

О

,

%

1500

2500

Т

, К

10

20

30

20

10

1500

2500

Т

, К

1

2

2

1

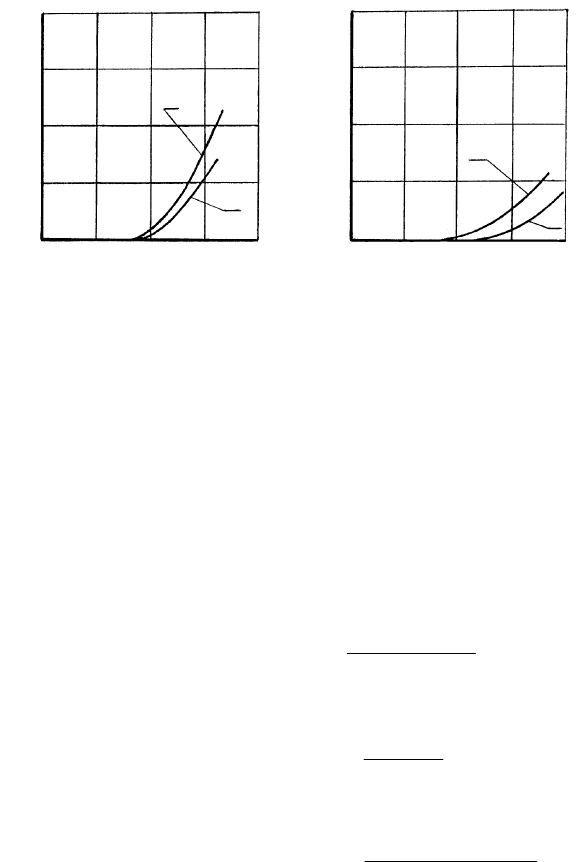

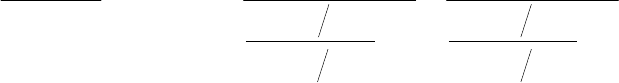

Рисунок 10.14 – Влияние температуры и давления

на интенсивность диссоциации двуокиси

углерода и паров воды:

1 – р = 0,1 МПа; 2 – р = 1,0 МПа

364

сжатия (точка с) и максимальных давлений рабочего тела (точ-

ка z) на расчетной и действительной индикаторных диаграммах;

В

ц

Q

н

– химическая энергия топлива, поступившего в надпоршне-

вую полость за цикл.

Максимальное дав-

ление сгорания в двига-

телях с внешним смесе-

образованием вследствие

отличия состава и коли-

чества смеси, изменения

момента начала интен-

сивного сгорания и ин-

тенсивности сгорания

смеси от цикла к циклу и

в одном цилиндре как на

режимах внешней скоро-

стной характеристики

(рис. 10.15, a, б, в), так и

на режимах частичных

нагрузок (рис. 10.15, г)

может отличаться более

чем на 10 % от среднего

значения. Колебания зна-

чений степени повыше-

ния давления, среднего

значения скорости нарас-

тания давления несколько

меньше, так как опреде-

ляются, в основном, со-

ставом топливовоздуш-

ной смеси. Например, в

двигателе ВАЗ-2103 на

режимах внешней скоростной характеристики (рис. 10.10 – 10.12)

= 2,5–2,9; р/ = 0,09–0,12 МПа/ПКВ. С понижением на-

грузки (вплоть до режима холостого хода) при сохранении соста-

ва смеси и р/ изменяются незначительно. Степень предва-

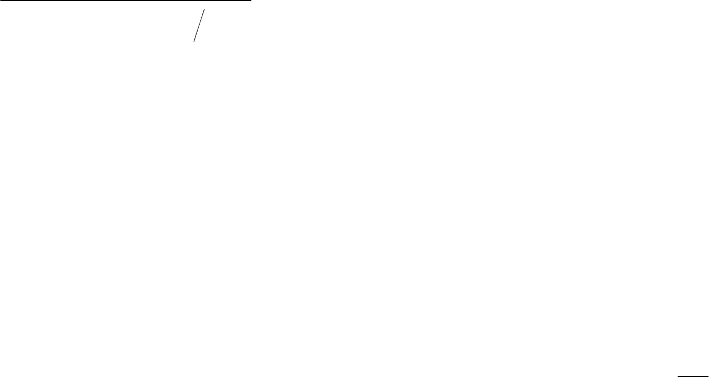

Рисунок 10.15 – Осциллограммы изменения

давления в надпоршневой полости

двигателя ВАЗ-2103 (S/D = 80/76; z = 4):

1 – давление газов в надпоршневой полос

ти;

2 – отметка ВМТ; 3 – отметка времени;

а – n = 5600 об/мин, р

е

= 0,84 МПа;

б – n = 4000 об/мин, р

е

= 0,87 МПа;

в – n = 2000 об/мин, р

е

= 0,80 МПа;

г – n = 3000 об/мин, р

е

= 0,61 МПа

1

2

3

a

б

в

г

365

рительного расширения в зависимости от нагрузки и частоты

вращения коленчатого вала изменяется в пределах 1,05–1,15.

Оценка интенсивности сгорания топливовоздушной смеси

по индикаторному коэффициенту выделения теплоты х

i

, коэффи-

циенту выделения теплоты х в двигателях с искровым зажигани-

ем по усредненным индикаторным диаграммам некорректна

вследствие значительной поцикловой нестабильности процессов

сгорания (рис. 10.15). Построение кривых х

i

и х для отдельных

циклов в конкретном цилиндре многоцилиндрового двигателя

также нереально вследствие невозможности экспериментально

оценить состав и количество топливовоздушной смеси в над-

поршневой полости для отдельного конкретного рабочего цикла

в конкретном цилиндре. Более объективно интенсивность сгора-

ния топливовоздушной смеси оценивать по степени предвари-

тельного расширения и

коэффициенту эффективно-

го выделения теплоты

с-z

,

значения которых опреде-

ляются по индикаторной

диаграмме условного рас-

четного цикла (рис. 10.16) в

предположении равенства

средних значений макси-

мального давления цикла

р

z

, давления конца сжатия

р

с

, давления продуктов сго-

рания р

е

в момент открытия

выпускных клапанов, дав-

ления смеси р

V

в момент за-

крытия впускных клапанов

и индикаторной работы,

определенных по несколь-

ким десяткам индикатор-

ных диаграмм действи-

тельных циклов, и значений этих же параметров условного рас-

четного цикла. Среднее значение индикаторной работы газов с

приемлемой погрешностью (до 5 %) может быть определено по

Рисунок 10.16 – Схема замены усреднен

ной

индикаторной диаграммы расчетной:

расчетная индикаторная диаграмма;

усредненная индикаторная диаграм-

ма по нескольким десяткам

действительных циклов

р

V

c

V

h

V

V

e

b

a

c

z

н

р

с

р

0

L

i

366

эффективной мощности N

е

, мощности механических потерь и по-

терь мощности на процессы газообмена, которые определяются

экспериментально.

Определив по экспериментальным данным средние значе-

ния индикаторной работы газов L

iэ

, давление газов в узловых

точках условной расчетной диаграммы (точки V, c, z, e), находим

из уравнений политропы для участков индикаторной диаграммы

а–с и z–b значения давления газов в точках а и b, а затем объем

надпоршневой полости в конце интенсивного сгорания V

z

( точ-

ка z – рис. 10.16):

cabzzci

LLLL

э

1

ln

ln

1

ln

ln

2

c

c

aacc

ze

ez

bbzz

cz

cz

VV

pp

VpVp

VV

pp

VpVp

VV

pp

V

V

, (10.18)

где = 0,97 – 0,99 – коэффициент полноты условной расчетной

индикаторной диаграммы; L

c–z

, L

z–b

– работа расширения газов на

участках индикаторной диаграммы c–z и z–b; L

а–с

– работа сжа-

тия смеси на участке индикаторной диаграммы а–с.

Коэффициент полноты условной расчетной индикаторной

диаграммы учитывает отличие площади условной расчетной

индикаторной диаграммы от площади действительной индика-

торной диаграммы.

По значениям V

z

, p

z

, M

z

, цикловой подаче находим из урав-

нения теплового баланса для участка индикаторной диаграммы

c–z значение температуры продуктов сгорания в точке z, затем

изменение внутренней энергии рабочего тела на этом участке и

коэффициент эффективного выделения теплоты

с–z

. В двигате-

лях с искровым зажиганием

с–z

= 0,80–0,90; степень предвари-

тельного расширения = 1,05–1,15. Чем выше уровень доводки

рабочих процессов двигателя, поцикловая стабильность процес-

сов, тем выше коэффициент эффективного выделения теплоты и

меньше степень предварительного расширения.

367

§ 4. Методы расчета процессов сгорания и расширения

Расчет процессов в надпоршневой полости при сгорании и

расширении используется для приближенного моделирования ре-

альных явлений в рабочей полости при решении конкретных ин-

женерных задач. Одной из таких задач является построение ин-

дикаторной диаграммы (изменение давления в надпоршневой по-

лости на участках сгорания-расширения). Точное же воспроизве-

дение процессов в надпоршневой полости двигателя с искровым

зажиганием вследствие случайного характера изменения динами-

ки сгорания топливовоздушной смеси в каждом из рабочих цик-

лов не реально и не является столь необходимым при решении

большинства практических задач.

Метод построения индикаторной диаграммы, предложенный

профессором МГТУ им. Баумана В.И. Гриневецким и впоследст-

вии уточненный профессором Е.К. Мазингом, отличается на-

глядностью, простотой определения параметров рабочего тела в

узловых точках индикаторной диаграммы (в точках а, V, c, z, e,

b – рис. 10.16). На участке интенсивного сгорания c–z температу-

ра в точке z, соответствующая максимальному давлению цикла,

определяется исходя из уравнения теплового баланса для этого

участка без учета потерь теплоты от рабочего тела в стенки:

с–z

В

ц

Q

н

= U

с–z

+ L

с–z

, (10.19)

где

т0

с

ц

11

М

М

В – цикловая подача топлива;

с

М

–

количество молей рабочего тела в точке с, кмоль; – коэффици-

ент остаточных газов; – коэффициент избытка воздуха;

0

М

–

теоретически необходимое количество воздуха для сгорания 1 кг

топлива, кмоль/кг; Q

н

– низшая теплота сгорания топлива,

кДж/кг;

т

– молярная масса топлива кг/кмоль;

zc

U

cmcczmzc

tсMtсM

VV

– изменение внутренней энергии ра-

бочего тела на участке с–

z, кДж; – коэффициент молеку-

лярного изменения при сгорании смеси;

z

z

zm

t

b

aс

V

2

z

–

средняя молярная теплоемкость продуктов сгорания в точке z,