Данилина Е.И., Иняев И.В. Анализ пищевых продуктов

Подождите немного. Документ загружается.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Южно-Уральский государственный университет

Кафедра аналитической химии

543(07)

Д182

Е.И. Данилина, И.В. Иняев

АНАЛИЗ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Учебное пособие

для лабораторных работ

Челябинск

Издательский центр ЮУрГУ

2010

2

УДК 543.062(076.5)

Д182

Одобрено

учебно-методической комиссией химического факультета

Рецензенты:

Толчев А.В., д-р хим. наук, профессор, зав. кафедрой общетехнических

дисциплин Челябинского государственного педагогического университета;

Руденко Э.И., канд. хим. наук, доцент кафедры аналитической и физической

химии Челябинского государственного университета

Д182

Данилина, Е.И.

Анализ пищевых

продуктов: учебное пособие для лабораторных работ /

Е.И. Данилина, И.В. Иняев. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ,

2010. – 59 с.

Учебное пособие предназначено для использования при изучении

базовой дисциплины "Аналитическая химия, физико-химические мето-

ды анализа" студентами факультета "Пищевые технологии". В нем даны

прописи ряда аналитических определений, составляющие в целом пред-

ставительную

картину химических и физико-химических методов ана-

лиза пищевых продуктов и питьевых вод. Описание каждой лаборатор-

ной работы начинается с теоретического обзора, в котором поясняются

особенности метода и объекта определения, подготовки пробы, химизм

происходящих в системе процессов, включая уравнения реакций и ус-

ловия их протекания. Основное внимание обращено на алгоритм

вы-

полнения аналитической задачи на практике, выделены специфические

операции, необходимые химические реактивы. Приводятся формулы

для расчета результатов и их метрологической обработки.

УДК 543.062(076.5)

© Издательский центр ЮУрГУ, 2010

3

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Приступая к практическим занятиям по количественному анализу, надо

помнить, что работа идет в лаборатории точных измерений, где малейшая неакку-

ратность приводит к искажению результатов анализа, на который затрачено много

труда и времени.

Следует строго поддерживать порядок и чистоту, а также тщательно со-

блюдать установленную методику работы, технику выполнения

отдельных опера-

ций. Новичкам этот подход представляется излишне педантичным, им кажется,

что приемы работы не могут значительно повлиять на конечный результат. Одна-

ко все они разработаны на основании огромного опыта многих химиков; без них

не получается требуемая точность анализа. Нужно, чтобы безукоризненное вы-

полнение всех технических приемов работы сделалось привычным.

Для достиже-

ния этого необходимо первое время тщательно следить за правильностью выпол-

нения каждой отдельной операции, за каждым своим движением при работе.

Только тогда приобретаются навыки аналитического определения.

Работа с аналитическими весами

1. Температура навески должна равняться температуре весовой комнаты (горя-

чие предметы взвешивать запрещается). Взвешиваемый предмет не берут рукой, а

только пинцетом, чистой бумагой, шпателем, и не кладут на чашку весов, а поль-

зуются бюксом или часовым стеклом (не бумагой – из-за ее пористости с нее не-

возможно полностью перенести отвешенное вещество в сосуд).

2. Перед каждым взвешиванием необходимо проверить, чисты ли чашки весов,

при необходимости смахнуть с них мягкой кисточкой

пыль.

3. Включить весы в сеть, после чего, не открывая дверок шкафа, осторожно

повернуть до отказа арретир. При этом высвечивается шкала на фронтальной час-

ти весов.

4. У ненагруженных весов нуль шкалы должен точно совпадать с чертой на эк-

ране; если отклонение небольшое, вращением специального регулировочного

винта подводят нуль шкалы.

5. Повернуть

назад арретир весов (арретировать весы), поместить измеряемую

навеску на левую чашку весов, а на правую – разновесы, с помощью пинцета, на-

чиная с больших по массе; осторожно поворачивая арретир, по отклонению от

нуля определить, достаточна ли масса разновесов.

6. При любом изменении нагрузки весы должны быть арретированы

. Откры-

вать и закрывать арретир необходимо плавным вращением ручки, избегая резких

движений, чтобы не повредить призму весов.

7. Установив необходимую массу разновесов, продолжить взвешивание при

помощи лимбов (подвижных шкал). Поворачивать диски лимбов можно только

при арретированных весах.

8. После прекращения колебаний стрелки считать показания шкалы на экране.

Плюс у цифры на

шкале показывает, что величину данного отсчета нужно приба-

вить к массе помещенных на весы разновесов и показания лимбов, минус – вы-

4

честь. Последняя цифра результата взвешивания соответствует отсчету по деле-

ниям шкалы.

9. После окончания взвешивания записать результат, при арретированных ве-

сах снять с весов взвешенный предмет и разновесы с помощью пинцета, вернуть

лимбы в исходное положение и снова проверить нуль шкалы. Если он отклоняет-

ся от ранее установленного нуля не более

чем на одно деление шкалы, взвешива-

ние произведено верно.

Работа с мерной посудой

Помимо обычной химической посуды, в аналитической лаборатории ис-

пользуется также специальная мерная, или калиброванная, посуда, предназначен-

ная для точного измерения объемов. При проведении анализа всегда следует чет-

ко определиться, чем измерять тот или иной объем. Например, в

колбу для титро-

вания исследуемый раствор будет отмерен обязательно пипеткой или мерной

колбой, т. е. с точностью до 0,01 – 0,05 мл; буферный раствор можно добавлять

мерным цилиндром, с точностью 1–5 мл; а разбавление титруемого раствора в

колбе водой достаточно произвести приблизительно, на глаз.

Мерные колбы

используют в аналитической лаборатории для приготовле-

ния и разбавления растворов точной концентрации, иногда для отбора точных

объемов. Объем жидкости, заполняющей колбу, соответствует указанному, когда

нижний край мениска точно совпадает со штрихом кольцевой метки на горлышке

колбы, причем глаза наблюдателя находятся на одном уровне с мениском и мет-

кой. Мерные колбы

применяют для приготовления стандартных растворов: точ-

ную навеску первичного стандарта растворяют и разбавляют до требуемого объе-

ма (в аналитических лабораториях наиболее распространены мерные колбы вме-

стимостью от 25 до 2000 мл). Также их используют, чтобы точно разбавлять рас-

творы: отбирают определенный объем более концентрированного раствора и до-

водят до метки. Поскольку мерную посуду

нагревать нельзя, то образцы, раство-

ряющиеся при нагревании, предварительно растворяют в стакане или конической

колбе, а полученный раствор количественно переносят в мерную колбу (много-

кратным ополаскиванием стенок стакана дистиллированной водой; промывные

воды также вносят в мерную колбу). После доведения раствора до метки колбу

закрывают пробкой и тщательно перемешивают, переворачивая ее

и встряхивая.

Мерные колбы не предназначены для хранения растворов, особенно щелочных.

Пипетки

служат для переноса точно измеренных объемов (от 1 до 100 мл)

из одних сосудов в другие. Для заполнения пипетки рекомендуется применять ре-

зиновую грушу, а не всасывать раствор ртом; при этом грушу следует держать ле-

вой рукой, а пипетку – большим и средним пальцами правой руки; указательный

держат наготове, чтобы закрыть отверстие пипетки.

Перед употреблением пипет-

ку промывают дистиллированной водой, а затем ополаскивают исследуемым рас-

твором (набирают раствор, затем выливают в слив). Для наполнения пипетки на-

бирают раствора несколько выше метки, закрывают верхнее отверстие указатель-

ным пальцем. Осторожно ослабляя нажим, доводят уровень жидкости до метки и

тогда плотно зажимают верхнее отверстие. Пипетку помещают над

сосудом, в ко-

5

торый надо перенести раствор и, держа ее вертикально, дают жидкости стечь. По-

следнюю каплю снимают, касаясь отверстием пипетки внутренней стенки колбы

(не выдувать!). Затем стенки колбы омывают дистиллированной водой из промы-

валки. Помимо пипеток с одной меткой (пипетки Мора) существуют градуиро-

ванные пипетки (от 1 до 25 мл), жидкость из них выливают

до соответствующей

метки.

Бюретки

служат для измерения объемов вытекающих из них растворов (в

лабораторной практике используются бюретки объемом от 5 до 100 мл). Прежде

чем наполнять бюретку рабочим раствором, ее, как и всякий другой измеритель-

ный сосуд, нужно тщательно вымыть. Для удаления воды ее ополаскивают пол-

ным объемом того раствора, которым ее предполагается заполнить. Жидкость из

бюретки никогда не выливают до конца, а оставляют носик бюретки заполнен-

ным; в противном случае образуется воздушный пузырь, который будет мешать

титрованию, да и повлияет на точность измерения объема. Непосредственно пе-

ред началом титрования устанавливают нижний мениск жидкости в бюретке на

нуле, причем глаз наблюдателя находится на одном уровне с мениском

и нулевой

отметкой. При титровании выливать жидкость из бюретки необходимо не слиш-

ком быстро; если она не успевает стекать со стенок, определение становится не-

точным. После окончания титрования замеряют объем вылитой жидкости по де-

лениям бюретки, не забывая также оценивать (на глаз) расстояние между деле-

ниями, которое занимает мениск. Таким

образом, точность отсчетов по лабора-

торной бюретке объемом 25 мл составляет около 0,02 – 0,03 мл. Чтобы бюретки

при хранении по возможности не загрязнялись, их заполняют доверху дистилли-

рованной водой.

Запись и обработка результата анализа

Важно не только тщательно выполнить само определение, но и правильно

сделать соответствующие вычисления и корректно представить результат прове-

денного

анализа. Результат должен быть записан таким образом, чтобы только

последняя цифра записи была недостоверной. Так, запись "2,4 г" означает, что

взвешивание произведено с точностью до десятых долей грамма (на технических

весах), а запись "2,3786 г" соответствует точности взвешивания на аналитических

весах. Значащими цифрами являются все цифры данного числа, отличающиеся от

нуля; а нули

являются значащими цифрами, если стоят справа (2,5000 г: пять зна-

чащих цифр), и не являются, если стоят слева (0,0025 г: две значащие цифры).

Последняя недостоверная значащая цифра соответствует отсчету на глаз между

делениями шкалы прибора или мерной посуды: результат измерения аликвотной

части исследуемого раствора пипеткой следует записывать "25,00 мл", а измере-

ние такого

же объема мерным цилиндром соответствует записи "25 мл". Ошибкой

является и недостаточная, и избыточная "точность". В большинстве случаев полу-

чаемые при анализе экспериментальные данные (массы и объемы) представляют

собой числа с четырьмя значащими цифрами. Точность результата вычислений,

очевидно, не может быть большей, чем у наименее точного числа, входящего в

формулу для вычисления

.

6

Таким образом, навеску, взятую на технохимических весах, записывают с

точностью до 0,01 г; навеску, взятую на аналитических весах, следует фиксиро-

вать с точностью до 0,0001 г. Абсолютная погрешность измерения объемов мер-

ной посудой составляет сотые доли миллилитра.

При вычислениях также следует ориентироваться на число значащих цифр в

данных; точность результата не может

превышать точности наименее точного

числа среди тех, из которых он получен.

При химическом анализе содержание вещества в пробе устанавливают, как

правило, по небольшому числу параллельных определений. Результаты парал-

лельных определений следует обрабатывать, пользуясь методами математической

статистики, разработанными для малых выборок. Корректное представление ана-

литического результата всегда подразумевает некоторый интервал

(он называется

доверительным интервалом).

В стандартных ситуациях представление результата осуществляют по ни-

жеприведенной схеме.

1. Определить и исключить грубые погрешности (промахи), пользуясь специ-

альными статистическими таблицами.

2. Найти среднее арифметическое значение

n

x

x

i

∑

=

,

где x

i

– единичное значение (одно из параллельных измерений),

n – число параллельных измерений, включенных в обработку.

Следует обращать внимание на то, чтобы точность записи среднего была не

меньше, чем точность каждого из параллельных измерений. Рекомендуется даже,

если параллельные значения очень близки, записать дополнительную значащую

цифру, которая необходима только для последующих вычислений.

3. Определить стандартное (

среднеквадратичное) отклонение:

Это особая величина, которая отражает воспроизводимость метода измере-

ния. Ее также лучше записывать с дополнительной значащей цифрой.

()

1n

xx

S

i

2

i

−

−

=

∑

.

4. Рассчитать доверительный интервал

n

St

x

f,P

=Δ

,

где t

P,f

– коэффициент Стьюдента, характеризующий влияние объема выборки

(числа параллелей) на доверительный интервал (табл. 1).

Результат записывают в виде (

xx

Δ

±

), обращая внимание на число значащих

цифр в записи: от доверительного интервала оставляют одну значащую цифру, по

обычным правилам округления; а среднее значение округляют в соответствии с

точностью доверительного интервала (если погрешность в десятых долях, то и

7

среднее значение записывается с точностью до десятых, если в единицах, то до

единиц и т. д.). Так, из расчетных данных (9,381 ± 0,769) при правильном округ-

лении получается величина (9,4 ± 0,8).

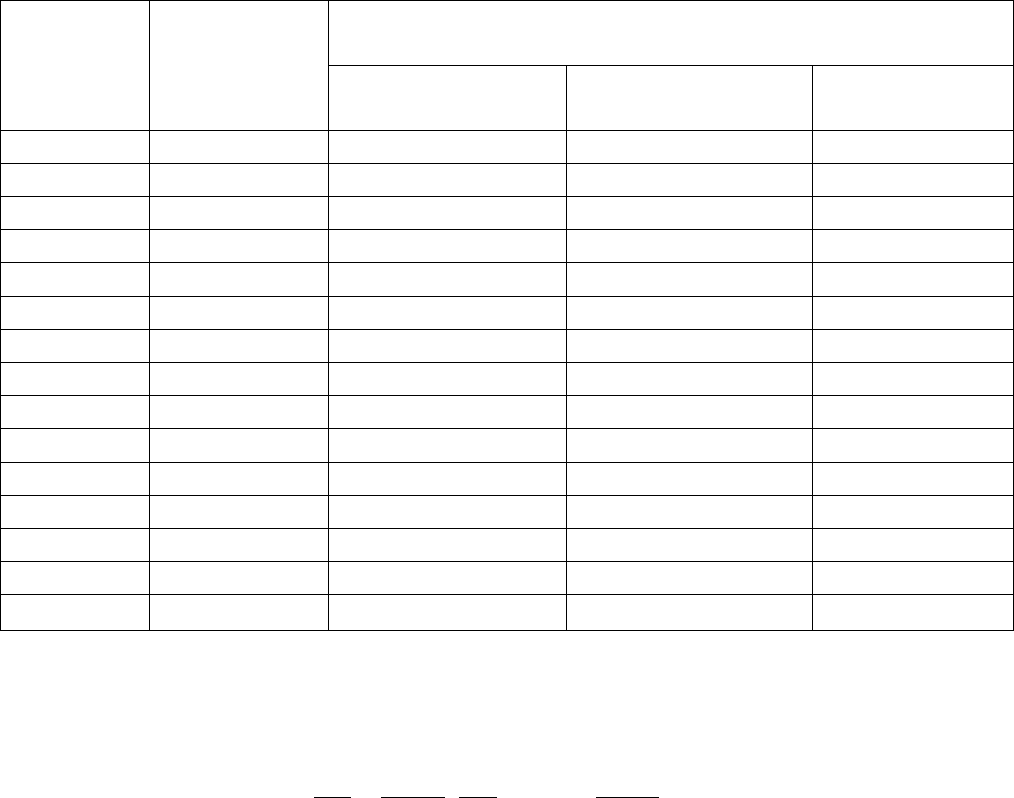

Таблица 1

Значения коэффициентов Стьюдента

Число из-

мерений

n

Число

степеней

свободы

f = n–1

Доверительная вероятность

90% 95% 99%

2 1 6,31 12,7 63,7

3 2 2,92 4,30 9,92

4 3 2,35 3,18 5,84

5 4 2,13 2,78 4,60

6 5 2,02 2,57 4,03

7 6 1,94 2,45 3,71

8 7 1,89 2,36 3,50

9 8 1,86 2,31 3,36

10 9 1,83 2,26 3,25

11 10 1,81 2,23 3,17

12 11 1,80 2,20 3,11

13 12 1,78 2,18 3,06

14 13 1,77 2,16 3,01

15 14 1,76 2,14 2,98

∞

∞

1,64 1,96 2,58

Расчет абсолютной и относительной погрешности определения

Если известно истинное значение, можно сравнить найденное значение с

истинным (эталонным), как в абсолютном, так и в относительном выражении:

%100

x

%100

x

;

xx

μ

μ

−

=

μ

Δ

μ

μ

−

=

μ

Δ

,

где μ – истинное значение. (В качестве истинного значения может выступать кон-

трольное количество анализируемого соединения, введенное преподавателем, или

содержание, заявленное в документации анализируемого образца.)

ПРИМЕР: при определении содержания фосфорной кислоты в контрольном

растворе по результатам трех параллельных определений получили объемы из-

расходованного раствора NaOH: 13,96; 13,79; 13,90 мл. По каждому из результа-

тов рассчитали

массу кислоты, получилось 798,95; 789,22; 795,52 мг, соответст-

венно (обратите внимание на запасную значащую цифру – для точности вычис-

лений). Расчеты по формулам привели к значениям:

Х = 794,56 мг.

8

S

2

= (19,27 + 28,52 + 0,92)/2 = 48,71/2 = 24,355

S = 4,935

Х = 4,30 ⋅ 4,935 / 1,73 = 12,26 (мг)

Однако запись 794,56 ± 12,26 будет неверна: ведь если существует ошибка

уже в целых миллиграммах, что может добавить к точности запись с сотыми до-

лями? Поэтому доверительный интервал записывают с точностью в одну знача-

щую цифру (иногда, в определенных обстоятельствах, две), а точность записи

среднего результата должна соответствовать погрешности доверительного интер-

вала, то есть: (795 ± 12) мг или (0,80 ± 0,01) г.

При статистической обработке результатов может возникнуть задача опре-

деления промаха (грубой погрешности). Последовательность действий такова:

1. Составить выборку: записать результаты x

i

индивидуальных определе-

ний, выраженные в соответствующих единицах измерения, с требуемой точно-

стью.

2. Найти и исключить промах (грубую погрешность), для чего:

а) определить общее среднее арифметическое

x

;

б) определить его среднеквадратичное отклонение S;

в) выделить из ряда результатов критический результат Х

кр

(это может быть

наибольшее или наименьшее значение, в зависимости от того, какое из них даль-

ше отстоит от Х

n

);

г) определить относительное отклонение (t-квантиль):

S

xx

t

кр

−

=

;

д) сравнить с табличным результатом (для Р = 95%) (табл. 2).

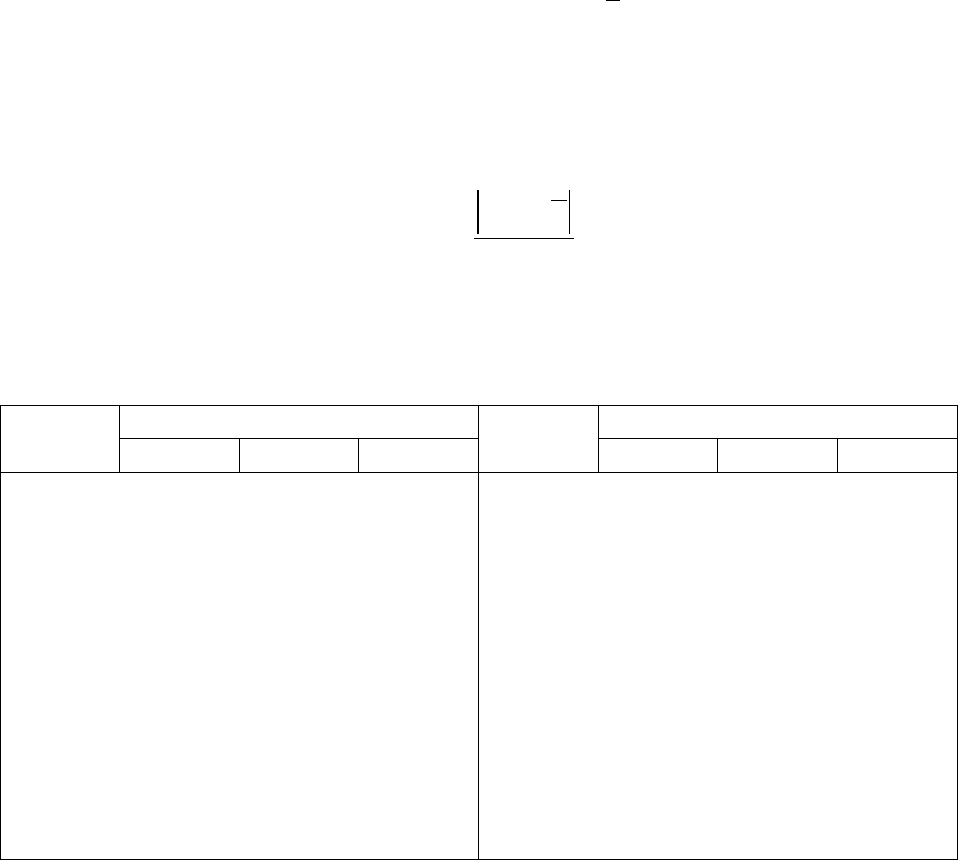

Таблица 2

Квантили распределения максимального отклонения

n Доверительная вероятность n Доверительная вероятность

90% 95% 99% 90% 95% 99%

3 1,41 1,41 1,41 15 2,33 2,49 2,80

4 1,65 1,69 1,72 16 2,35 2,52 2,84

5 1,79 1,87 1,96 17 2,38 2,55 2,87

6 1,89 2,00 2,13 18 2,40 2,58 2,90

7 1,97 2,09 2,27 19 2,43 2,60 2,93

8 2,04 2,17 2,37 20 2,45 2,62 2,96

9 2,10 2,24 2,46 21 2,47 2,64 2,98

10 2,15 2,29 2,54 22 2,49 2,66 3,01

11 2,19 2,34 2,61 23 2,50 2,68 3,03

12 2,23 2,39 2,66 24 2,52 2,70 3,05

13 2,26 2,43 2,71 25 2,54 2,72 3,07

14 2,30 2,46 2,76

9

Если полученное из критического результата значение больше табличного

(t

эксп

> t

табл

), результат отбрасывается, и необходимо заново пересчитать среднее, а

затем повторить всю процедуру для следующего критического результата.

ПРИМЕР: при определении содержания железа в безопасной бритве лабо-

раторной подгруппой студентов были получены следующие результаты (каждый

из которых являлся средним из трех параллелей в индивидуальном определении):

82,36% 83,16% 82,28% 80,35% 84,84%

87,68% 86,59% 84,66% 85,15% 84,67%

74,90% 82,95% 83,45% 85,65%

Среднее арифметическое всех результатов

x

= Σx

i

/ 14 = 83,48%, а средне-

квадратичное отклонение составило 3,11%.

Для нахождения критического значения выделяем наибольший результат

(87,68%) и наименьший (74,90%). Находим разность их со средним значением,

соответственно 4,20 и 8,58. Критическим значением является наименьшее. Нахо-

дим относительное отклонение (t-квантиль):

t

эксп

= (83,48 – 74,90) / 3,11 = 2,76

и сравниваем с табличным значением для n = 14 и Р = 95%: t

теор

= 2,46.

Экспериментальное значение больше табличного, следовательно, наимень-

шее значение является грубой погрешностью. Проверенное таким же образом

наибольшее значение дает t

эксп

= 1,35, а значит, входит в выборку.

Пересчитываем среднее значение после исключения результата 74,90%;

оно равно

x

= Σx

i

/ 13 = 84,14%. Среднеквадратичное отклонение составило

1,97%. Наибольший результат 87,68%, наименьший 80,35%; для них t

эксп

равны

соответственно 1,92 и 1,8, то есть оба результата попадают в границы довери-

тельного интервала. Сам же он равен

.19,1

61,3

97,118,2

x =

⋅

=Δ

Таким образом, найдено, что содержание железа в изделии (84 ± 1)%.

Аналитический результат всегда представляет собой интервал, в пределах

которого (если нет систематической погрешности) находится истинное значение

определяемого содержания.

Аналитические определения, относящиеся к различным методам анализа

пищевых продуктов и питьевых вод, и справочные данные описаны в соответст-

вии с литературными источниками [1–7].

10

1. АЦИДИМЕТРИЯ

1.1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА ХЛОРИСТОВОДОРОДНОЙ КИСЛОТЫ

Цель работы

: приготовить заданный объем раствора HCl примерно 0,1 н. из

концентрированной кислоты.

Обычно титрованные растворы хлористоводородной кислоты готовят сле-

дующим образом: разбавляют рассчитанное количество исходной концентриро-

ванной HCl известной концентрации в дистиллированной воде, затем устанавли-

вают точную концентрацию полученного раствора.

Необходимо рассчитать, какое количество HCl (собственно вещества) сле-

дует взять для приготовления предполагаемого объема раствора (

например, 1 л)

соответствующей концентрации (0,1 н.). Расчет ведут по формуле:

m(HCl) = С

HCl

⋅ М

HCl

⋅ V

HCl

= 0,1 ⋅ 36,46 ⋅ 1 = 3,6 (г),

где С

HCl

– заданная молярная концентрация эквивалента (нормальность) раствора

хлористоводородной кислоты (в данном случае примерно 0,1 н.);

М

HCl

– молярная масса эквивалента хлористоводородной кислоты (равна мо-

лярной массе, т. е. 36,46 г/моль).

V

HCl

– объем приготовленного раствора хлористоводородной кислоты (в дан-

ном случае 1 л).

Важно, что точность расчетного результата не может превышать точности

исходных данных; ведь предполагаемая концентрация – приблизительная.

Затем нужно определить, какой объем концентрированной кислоты содер-

жит в себе данную массу вещества. Измерив плотность исходного концентриро-

ванного раствора при помощи ареометра, по справочной

таблице найти процент-

ную концентрацию, пересчитать, какая масса раствора содержит 3,6 г HCl. Зная

уже измеренную плотность, найти объем концентрированной кислоты.

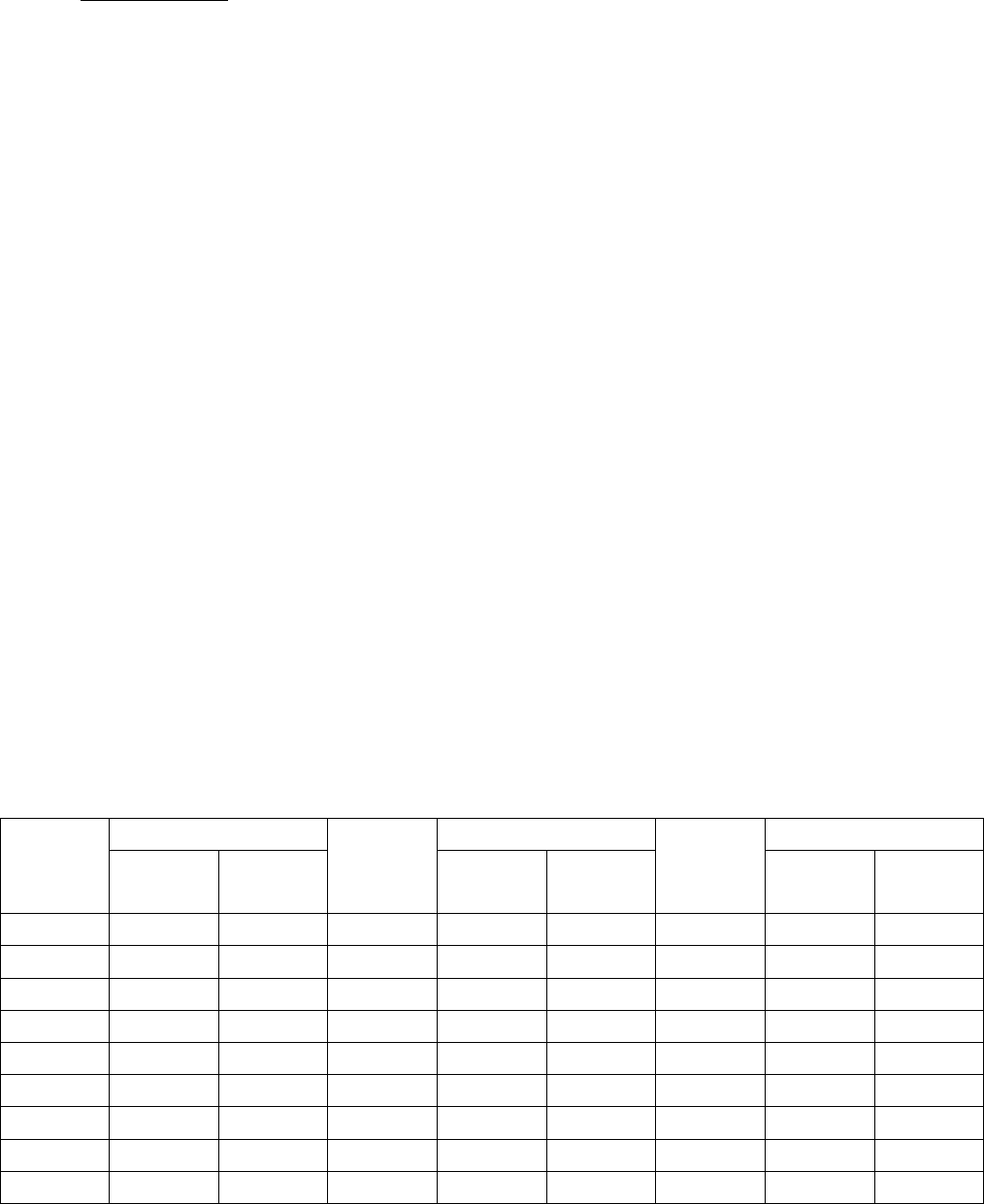

Таблица 3

Плотности и концентрации растворов соляной кислоты

Плот-

ность,

г/см

3

Концентрация Плот-

ность,

г/см

3

Концентрация Плот-

ность,

г/см

3

Концентрация

г/100 г

(%)

моль/л г/100 г

(%)

моль/л г/100 г

(%)

моль/л

1,070 14,49 4,253 1,120 24,25 7,449 1,165 33,16 10,59

1,075 15,48 4,565 1,125 25,22 7,782 1,170 34,18 10,97

1,080 16,47 4,878 1,130 26,20 8,118 1,175 35,20 11,34

1,085 17,45 5,192 1,135 27,18 8,459 1,180 36,23 11,73

1,090 18,43 5,509 1,140 28,18 8,809 1,185 37,27 12,11

1,100 20,39 6,150 1,145 29,17 9,159 1,190 38,32 12,50

1,105 21,36 6,472 1,150 30,14 9,505 1,195 39,37 12,90

1,110 22,33 6,796 1,155 31,14 9,863 1,198 40,00 13,14

1,115 23,29 7,122 1,160 32,14 10,22