Даниэль С.М., Искусство видеть

Подождите немного. Документ загружается.

кий избыток непочатых сил уходил в

любовь и в простодушную радость.

Солнце обливало их теплом и светом,

радуясь на своих прекрасных детей...

Чудный сон, высокое заблуждение

человечества! Золотой век — мечта

самая невероятная из всех, какие бы-

ли, но за которую люди отдавали

всю жизнь свою и все свои силы, для

которой умирали и убивались проро-

ки, без которой народы не хотят жить

и не могут даже и умереть! И все это

ощущение я как будто прожил в этом

сне; скалы и море, и косые лучи за-

ходящего солнца — все это я как буд-

то еще видел, когда проснулся и рас-

крыл глаза, буквально омоченные

слезами. Помню, что я был рад. Ощу-

щение счастья, мне еще неизвестного,

прошло сквозь сердце мое, даже до

боли; это была всечеловеческая лю-

бовь» [42, с 513-514].

К пейзажу Лоррена Достоевский

обращался не однажды: тот же фраг-

мент вошел в неопубликованную гла-

ву романа «Бесы», тот же образ по-

вторяется в «Дневнике писателя за

1877 год». Репродукция картины

имелась в подборке, составлявшейся

Л. Г. Достоевской. Справедливо по-

лагать, что ностальгический сон о

«золотом веке» свидетельствует о

том, как воспринимал картину сам

Достоевский.

Картина дана в отдаленной пер-

спективе, в неком мечтательном об-

рамлении: герой вспоминает, более

того, он вспоминает о сне, где ему и

явилась эта «как будто какая-то

быль». Образ зрителя-сновидца уди-

вительно близок образу как бы грезя-

щей природы «Лоррена. Текст насы-

щен выражениями «как», «как бы»,

«как будто» — этими «родовыми»

знаками художественного восприя-

тия. Достоевский с исключительным

мастерством строит литературно-пси-

хологическую экспозицию.

Но мог ли живописец предпола-

гать, что его картина станет отправ-

ным пунктом столь далекого путе-

шествия в память человечества? Уже

перемена каталожного названия кар-

тины создает личностную перспекти-

ву восприятия, и живописный образ,

раскрываясь в этой перспективе, вы-

ходит за границы, предустановлен-

ные сюжетом, жанром и намерением

художника. На грани как бы двой-

ного бытия — зримого и воображае-

мого, сна и яви — живописное полот-

но восходит от образа к первообразу,

от индивидуального к коллективно-

му, и насыщает личное чувство обще-

человеческим содержанием. «Это бы-

ла всечеловеческая любовь». В кон-

тексте романа образ «золотого века»

служит звеном, скрепляющим инди-

видуальность и человечество, соеди-

няющим прошлое и будущее. В вос-

приятии героя эстетическое пережи-

вание невозможно отделить от эти-

ческого *, и не случайно его устами

Достоевский тут же высказывает са-

мые сокровенные свои мысли о «все-

примирении идей» как высшей рус-

ской мысли и о «типе всемирного

боления за всех» как высшем русском

культурном типе.

Как бы широко ни толковал герой

(а вместе с ним Достоевский) кар-

тину Лоррена, можно лишь радовать-

ся способности извлечь столь богатое

этическое содержание из опыта эсте-

тической деятельности.

«Существует очень живучее, но

одностороннее и потому неверное

представление о том,— писал

М. М. Бахтин,— что для лучшего по-

нимания чужой культуры надо как

бы переселиться в нее и, забыв свою,

глядеть на мир глазами этой чужой

191

ВОЙТИ... В КАРТИНУ

культуры. (...) Конечно, известное

вживание в чужую культуру, воз-

можность взглянуть на мир ее глаза-

ми, есть необходимый момент в про-

цессе ее понимания; но если бы по-

нимание исчерпывалось одним этим

моментом, то оно было бы простым

дублированием и не несло бы в себе

ничего нового и обогащающего.

Творческое понимание не отказы-

вается от себя, от своего места во вре-

мени, от своей культуры и ничего не

забывает. Великое дело для пони-

мания — это вненаходимостъ пони-

мающего — во времени, в простран-

стве, в культуре — по отношению

к тому, что он хочет творчески

понять. Ведь даже свою собственную

наружность человек сам не может по-

настоящему увидеть и осмыслить в ее

целом, никакие зеркала и снимки ему

не помогут; его подлинную наруж-

ность могут увидеть и понять только

другие люди, благодаря своей про-

странственной вненаходимости и бла-

годаря тому, что они другие» [12,

с. 3531.

Поэтому история искусства не

есть только история художников и их

произведений; это также история вос-

приятия, истолкования, понимания

художественных образов. Одно нель-

зя отделять от другого. Более того,

способность порождать различные

истолкования, обрастать легендами,

создавать вокруг себя мифологи-

ческий ореол присуща именно вы-

сочайшим достижениям искусства.

Нам теперь известно, что в самом на-

звании рембрандтовского «Ночного

дозора» заложена легенда, однако ее

уже не отделить от картины. От поко-

ления к поколению человечество не

перестает задавать вопросы Джотто,

Рублеву, Леонардо, Рафаэлю, Ве-

ласкесу, Пуссену, Иванову, Врубелю,

Ван Гогу, Пикассо — и каждое новое

поколение находит свои ответы.

Подлинно творческое восприятие

приобщает зрителя к культу Памяти,

«верховной владычицы» культуры.

Восприятие, таким образом, есть про-

цесс вхождения в культуру, процесс

жизни в культуре, где индивидуаль-

ность осознает себя причастной цен-

ностям человеческого коллектива как

единого целого.

ТВОРЧЕСТВО ВОСПРИЯТИЯ

Развитию искусства неизменно

сопутствовал призыв учиться у при-

роды, искать красоту в естественном.

«Без естественности нет подлинной

красоты»,— утверждал Дени Дидро

[40, с. 523], как это утверждали мно-

жество раз до него и после него. Одна-

ко в разные времена на природу смот-

рели разными глазами, и представле-

ния о «естественном» менялись от

эпохи к эпохе, причем исключительно

важная роль в смене этих представ

лений принадлежи! искусству.

Может быть, самое удивительное

в художественно-эстетической дея-

тельности — это способность воспри

нимать действительность в катего-

риях творчества. В самой природе

более всего впечатляет то, что естест-

венным образом воспроизводит... че-

ловеческие творения. Именно то.

в чем угадывается закономерность,

как бы разумный замысел, как бы со-

знательная композиция, строитель-

ство по определенному плану, будь

то узор на поверхности камня или

фактура древесной коры, форма цвет-

ка, кристалла или морской раковины,

не говоря уже о таких явлениях, как

каждодневное природное представле-

ние восхода и заката солнца,— имен-

но это побуждает к выражению наив-

192

А. Альтдорфер

Битва Александра Македонского с Дарием

1329. Мюнхен, Старая Пинакотека

Фрагмент

ВОЙТИ... В КАРТИНУ

ного восхищения: «Как на картине!»

Мы не устаем восхищаться творчест-

вом природы, забывая о том, насколь-

ко глубоко определяют культура и ис-

кусство формы нашего восприятия.

Но глубины сознания хранят эти

определения, а речь при необходи-

мости извлекает их, так сказать, на

поверхность.

«Я не премину поместить среди

этих наставлений,— писал Леонар-

до,— новоизобретенный способ рас-

сматривания; хоть он и может пока-

заться ничтожным и почти что смехо-

творным, тем не менее он весьма по-

лезен, чтобы побудить ум к разно-

образным изобретениям. Это бывает,

если ты рассматриваешь стены, за-

пачканные разными пятнами, или

камни из разной смеси. Если тебе

нужно изобрести какую-нибудь мест-

ность, ты сможешь там увидеть подо-

бие различных пейзажей, украшен-

ных горами, реками, скалами, де-

ревьями, обширными равнинами,

долинами и холмами самым различ-

ным образом; кроме того, ты можешь

там увидеть разные битвы, быстрые

движения странных фигур, выраже-

ния лиц, одежды и бесконечно много

таких вещей, которые ты сможешь

свести к цельной и хорошей форме;

с подобными стенами и смесями про-

исходит то же самое, что и со звоном

колокола — в его ударах ты найдешь

любое имя или слово, какое ты себе

вообразишь.

Не презирай этого моего мнения,

в котором я тебе напоминаю, что

пусть тебе не покажется обремени-

тельным остановиться иной раз, что-

бы посмотреть на пятна на стене, или

на пепел огня, или на облака, или на

грязь, или на другие такие же места,

в которых, если ты хорошенько рас-

смотришь их, ты найдешь удивитель-

нейшие изобретения...» [67, т. 2,

с. 107-108] *.

Что же получается? Зрение тво-

рит из ничего? Нет, подобное заклю-

чение было бы неверным. Зрение тво-

рит из собственного опыта. Восприя-

тие живописца, будучи воспитано

творческой деятельностью, обладает

богатым запасом свободной потенции,

которая способна извлекать полезную

для себя информацию почти отовсю-

ду. Поэтому и возникает ситуация

перцептивной «инсценировки» изоб-

ражения на пустом месте, хотя с точ-

ки зрения истинного художника это

место никак не может быть признано

пустым.

В своем наставлении Леонардо

среди прочего упомянул облака. Пе-

ременчивыми образами неба вдохнов-

лялся и Шекспир, один из величай-

ших мастеров «словесной живопи-

си»:

...Бывает иногда,

Что облако вдруг примет вид дракона,

Что пар сгустившийся напоминает

Медведя, льва иль крепостную стену,

Нависшую скалу иль горный кряж,

Иль синеватый мыс, поросший лесом.

Так воздух нам обманывает зренье.

Ты в сумраке вечернем наблюдал

Такие чудеса? [111, с. 222]

Шекспировские строки вполне со-

звучны Леонардо, за одним лишь ис-

ключением: облачные чудеса осозна-

ются живописцем не как обман зре-

ния, но являются сообразным его

искусству прочтением видимого. Все

явления подобного рода находятся

в ближайшем родстве с картинами,

с их двойственной реальностью, где

нельзя провести отчетливую черту

между «как бы» и «есть», между со-

знанием и бессознательным, где ис-

кусство и действительность взаимо-

проникают, одушевляют друг друга и

обмениваются ценностями.

194

Для искусного глаза реальность

вообще лишена «пустот», то есть то-

го, что не могло бы служить стимулом

для продуктивного восприятия. И это

вовсе не означает, что реальность

здесь становится игрой воображения;

напротив, она выступает во всей пол-

ноте своей выразительности, иными

словами, она здесь гораздо более

реальна, чем избирательно наполняе-

мая действительность обыденного

взгляда.

Восприятие черпало и черпает

творческие силы в природе, и когда

оно выходит за границы, предуста-

новленные обыденно-практическими

нуждами, когда оно предается во-

ображению или погружается в глуби-

ны неосознаваемого и неназванного,

оно тем самым не удаляется от приро-

ды, а приближается к ней. Когда при-

родные явления получают художест-

венно-образное истолкование, это

означает, что человек с благодар-

ностью возвращает свой долг. Совер-

шенная целостность природы нахо-

дит отображение в специфически че-

ловеческой форме сплошь одушев-

ленного восприятия. Можно сказать,

что восприятие художника творит по

образу и подобию природы.

Может быть, именно поэтому ни

один фантастический сюжет в ис-

кусстве не способен соперничать

с фантастической естественностью

самого искусства.

Творческий дар Леонардо с наи-

большей силой, пожалуй, проявился

в его способности наблюдать и син-

тезировать наблюдения. И сейчас, в

наше время, при исключительно раз-

витой технике наблюдения природ-

ных явлений, поражает та присталь-

ность, с которой наблюдал природу

искусный и разумный глаз Леонар-

до, и та естественная точность, с ко-

Леонардо да Винчи. Женская голова

Виндзор, Королевская библиотека

торой действовала рука мастера, ког-

да он вникал в сплетения водных

струй, столкновения облачных масс,

строение ветвей дерева и структуру

горных пород. Наиболее фантасти-

ческие достижения Леонардо обнару-

живают в глубине своих замыслов не

что иное, как естественную основу,

природный опыт.

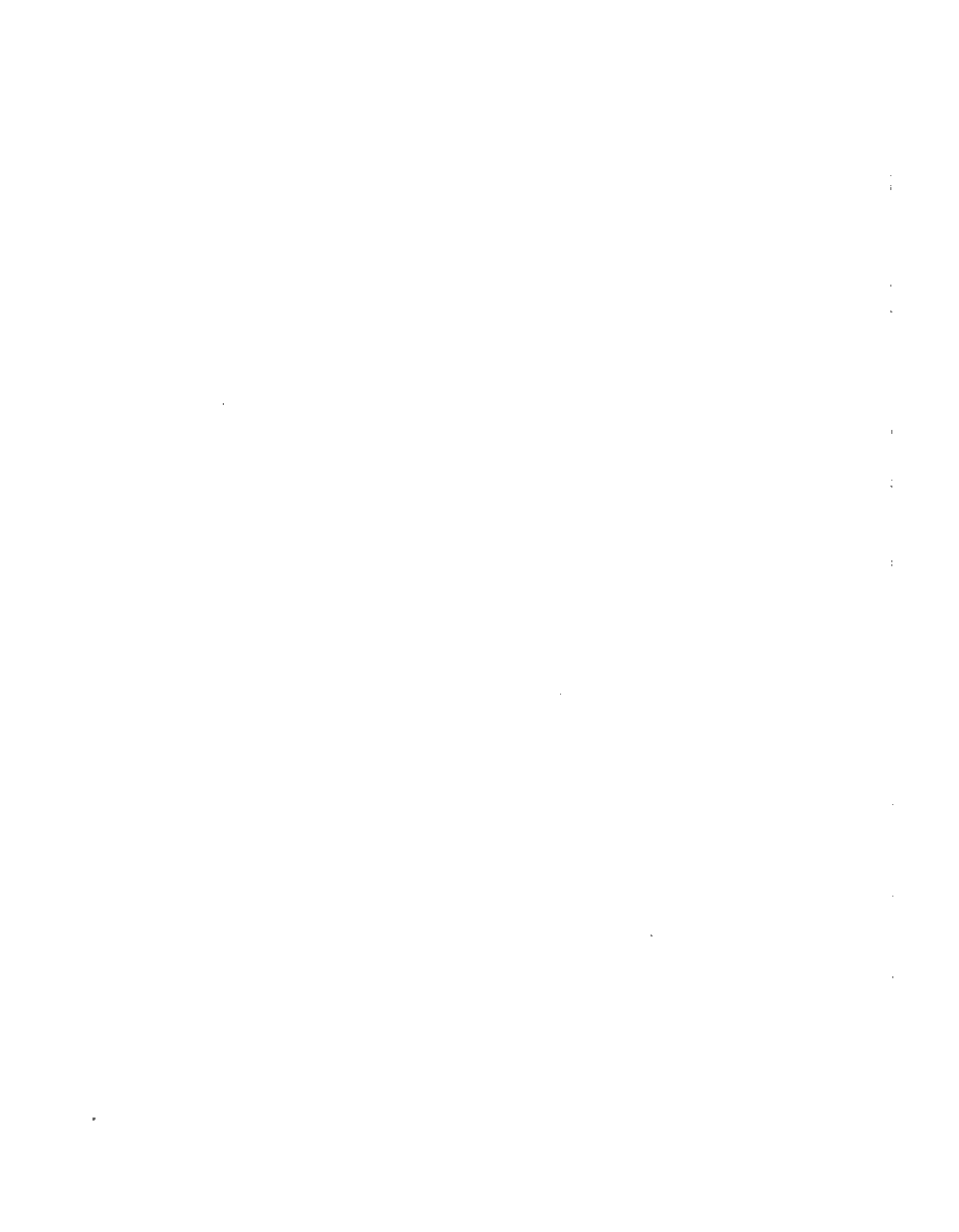

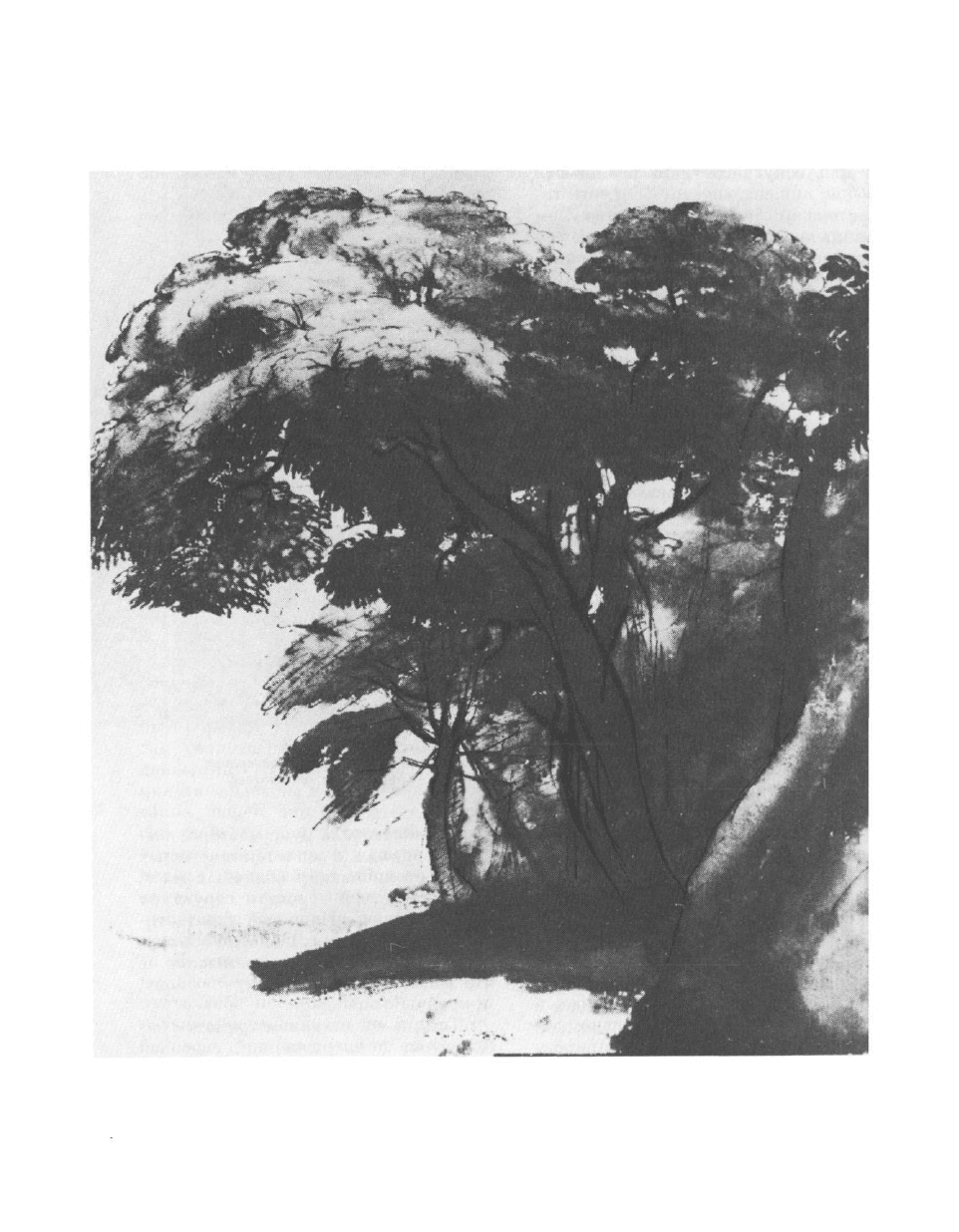

Тем же соединением точности на-

блюдения с несравненной свободой

исполнения поражают рисунки Лор-

рена. Комбинируя острый и тонкий

рисунок пером с размывкой и силь-

ными ударами кисти, оперируя еле

195

К. Лоррен. Деревья

1640 —1645. Лондон, Британский музей

К. Лоррен. Пейзаж

Ок. 1635. Лондон, британский музей

уловимыми тональными переходами

и мощными контрастами света и тени,

мастер превращает графический ма-

териал в столь гибкий инструмент,

что рисунок кажется чем-то неруко-

творным. Это как бы создания самой

природы, подобные игре солнца в

листве деревьев или узорам, которые

в мгновение ока вычерчивает ветер

на поверхности воды.

Поразительной остротой восприя-

тия отмечены рисунки Рембрандта,

Калло, Дега, Матисса, Врубеля... Я не

случайно акцентирую внимание на

рисунках; они дают возможность

проникнуть к творческим истокам

восприятия, наблюдать изначально

свободное его проявление.

Хорошо известно тяготение

М. А. Врубеля к причудливому и фан-

тастическому. «Богатырь», «Пан»,

«Царевна-Лебедь», «Демон» — не

лучшие ли тому свидетельства? И все

же есть основания утверждать, что

наиболее фантастичен Врубель глу-

биной своего проникновения в нату-

197

ВОЙТИ... В КАРТИНУ

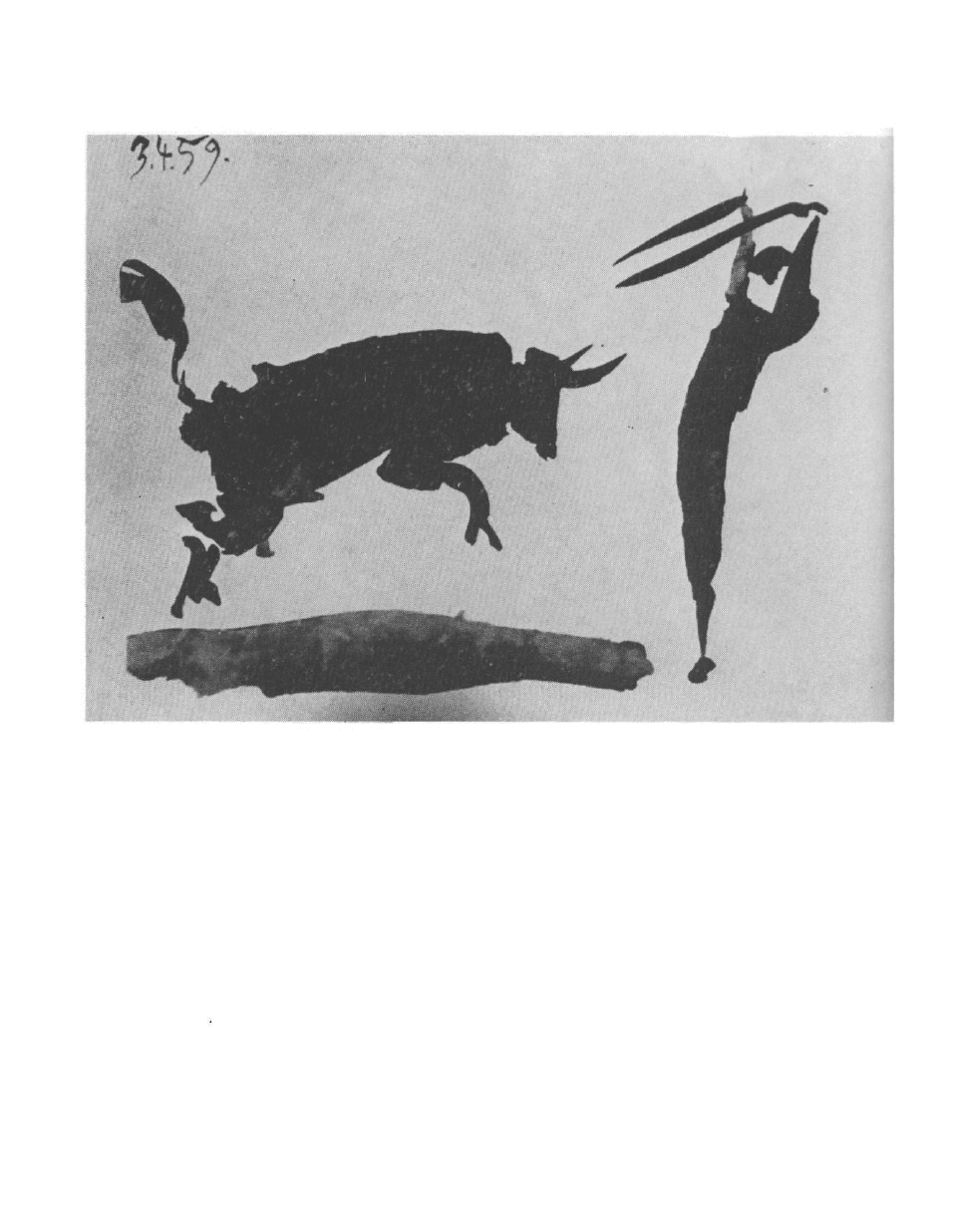

П. Пикассо. Рисунок из цикла

«Торос и торерос». 1959

ру, наиболее поразительны в его твор-

честве откровения самой природы.

«Странная» техника Врубеля стран-

на для того восприятия реальности, у

которого для всего существуют гото-

вые имена, где собственно восприя-

тию нет места, а есть лишь узнава-

ние. Для самого Врубеля «техника»

есть, по существу своему, способность

видеть, а «творчество» — способ-

ность глубоко чувствовать. Во главе

красоты стоит природная форма, она,

по словам художника,— «носитель-

ница души, которая тебе одному от-

кроется и расскажет тебе твою»

[26, с. 99 — 100]. Это и происходит,

когда Врубель рисует цветы: в углуб-

ленном созерцании открывается сама

душа природной формы, и, отвергнув

привычку «называть вещи своими

именами», карандаш как бы внемлет

этому самораскрытию природы и за-

печатлевает не столько облик формы,

сколько тайну ее образования. Не-

обыкновенна, таинственна и фантас-

тична сама природа, уклонившаяся от

198

закрепощения в категориях, именах и

названиях.

Как бы ни были причудливы обра-

зы Врубеля, их подлинной родиной

является природа. Художник при-

знавался, что совсем не собирался

писать морских царевен в своей

«Жемчужине» (1904; Москва, ГТГ).

«Я хотел со всей реальностью пере-

дать рисунок, из которого слагается

игра перламутровой раковины, и

только после того, как сделал не-

сколько рисунков углем и каранда-

шом, увидел этих царевен, когда на-

чал писать красками» [26, с. 334].

Из подобных же метаморфоз * види-

мого рождается женская фигура во

врубелевской «Сирени» (1900;

Москва, ГТГ). В сумеречной атмо-

сфере цветущий куст создает впечат-

ление некой фантастически-прекрас-

ной архитектуры, целого «дворца

цветов», под драгоценными сводами

которого одетая мраком фигурка вос-

принимается как всегдашняя обита-

тельница этих мест, душа цветущей

природы, «муза сирени».

«Новоизобретенный способ рас-

сматривания», о котором говорил

Леонардо, становится для Врубеля

принципом художественного виде-

ния, творческого общения с приро-

дой. То, что Леонардо предлагал в ка-

честве возможности, стало здесь дей-

ствительностью.

Для живого, творческого восприя-

тия действительность всегда явля-

лась неиссякающим месторожде-

нием самого искусства, и это не пара-

докс, но выражение глубокой диалек-

тической взаимосвязи художествен-

ной деятельности с жизнью. Диа-

лектический принцип творчества об-

наруживается в том, что именуют

вдохновением: художник, говоря о

мире, внезапно осознает, что говорит

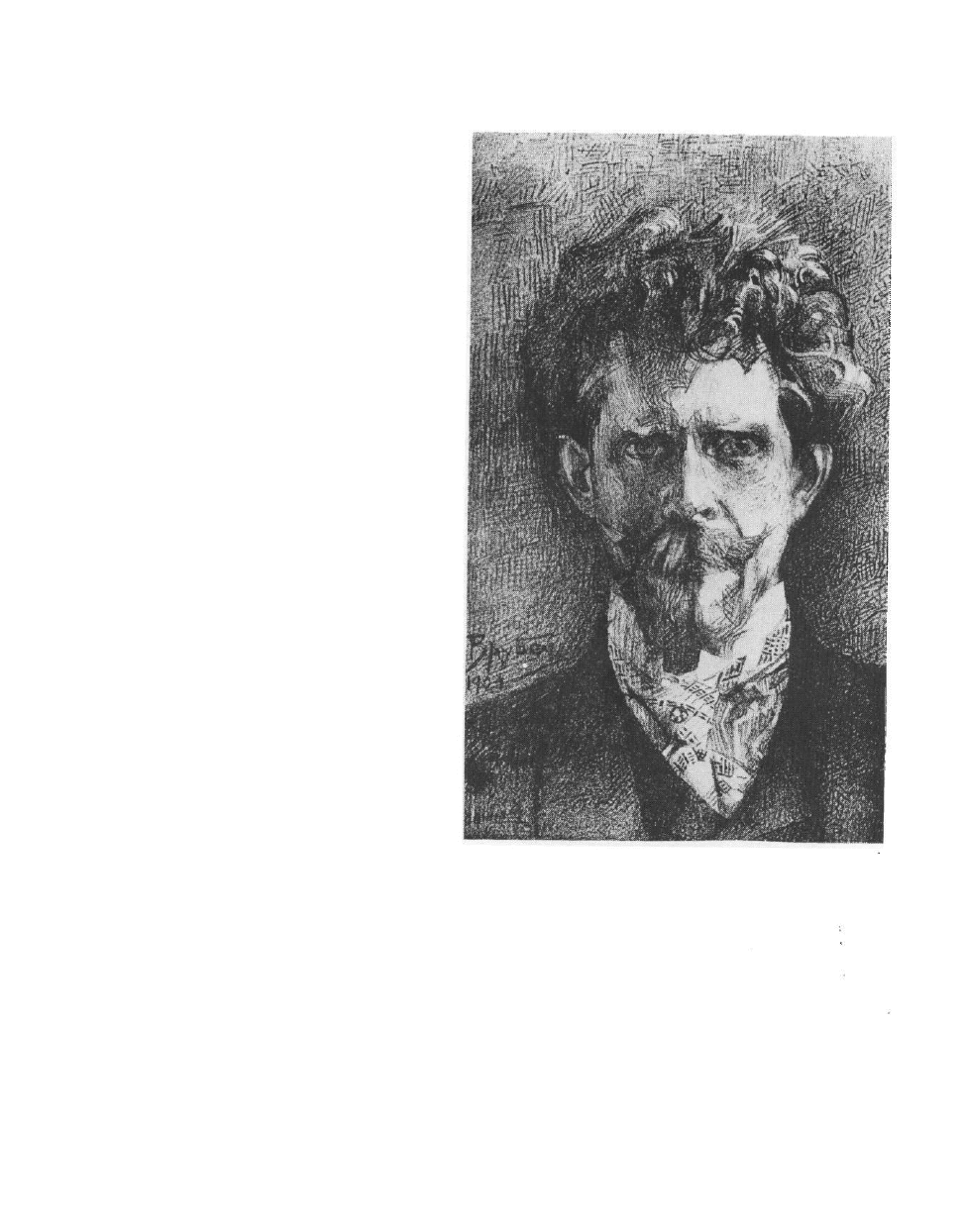

М. А. Врубель. Портрет Ф. А. Усольцева

1904. Москва, собр. семьи Ф. А. Усольцева

сам мир, тогда как он, художник,

становится «устами мира» и лишь

передает речь жизни.

Говоря о художественной прав-

де, Гете призывал отличать ее от

правдоподобия и ссылался, в част-

ности, на Лоррена: «Его картины

проникнуты высшей правдой, но

199

М. А. Врубель. Белая азалия

1886—1887. Киев, Музой русского искусства