Бессарабов Б.Ф., Вашутин А.А., Воронин Е.С. и др. Инфекционные болезни животных

Подождите немного. Документ загружается.

Вирус выделяют из проб патматериала, заражая гусиные эмбрионы, титруют его на

гусиных фибробластах, идентифицируют при помощи РН, РИГА и ИФА.

Серологические методы исследования (РИГА, РН и др.) применяют для диагностики и

определения напряженности иммунитета после вакцинации.

Вирусный энтерит гусят необходимо дифференцировать от сальмонеллеза, аспергиллеза,

отравлений, пастереллеза, эшерихиоза.

37-7753

577Иммунитет, специфическая профилактика. После переболевания у гусят

вырабатывается нестерильный иммунитет. Специфическую профилактику проводят

живыми аттенуированными вакцинами (ВИЭВ и ВНИВиП). Вакцинируют гусят в

суточном возрасте, взрослых гусей вакцинируют перед началом яйцекладки.

Профилактика. Для профилактики заболевания не разрешается вывозить инкубационные

яйца из хозяйств, неблагополучных по вирусному энтериту. Содержат гусынь в сухих,

хорошо вентилируемых помещениях на глубокой несменяемой подстилке, которую

наслаивают по мере загрязнения. Размещают не больше 3...4 голов на 1 м

2

площади пола.

В обычных условиях гуси начинают массовую яйцекладку в конце февраля. В зимнее

время на водоемах делают проруби и огораживают их металлической сеткой на глубину

до 1 м.

В теплое время года при температуре воздуха не ниже 15...20 "С гусятам с 7...10-дневного

возраста разрешен сухой выгул, на водный выгул их выпускают в хорошую погоду с

15...20-дневного возраста при температуре не ниже 15 "С.

С первого дня жизни гусятам дают полноценную мучную смесь в виде рассыпчатой

влажной мешанки с добавлением 10... 15 % общей массы свежей зелени, количество

которой к 1-месячному возрасту доводят до 100 г. При содержании большими группами

на ограниченных водных выгулах лучшие результаты дает кормление через каждые З...4ч.

С 1-месячного возраста гусят кормят 4 раза в день.

Каждую новую партию гусят помещают в продезинфицированное помещение с

подстилкой из опилок, торфа, соломы. Температура воздуха в первый день жизни возле

источника обогрева должна быть не ниже 28 "С.

Если не соблюдать этих условий, то пониженная температура при выращивании может

служить предрасполагающим фактором к появлению энтерита гусят.

Лечение. При возникновении данного заболевания и отсутствии вакцин ранее широко

применялась сыворотка реконвалесцентов (взрослых гусынь, подлежащих убою). В

настоящее время больных не лечат.

Меры борьбы. При появлении заболевания необходимо устранить неблагоприятные

факторы, способствующие распространению болезни, отделить больных, провести

дезинфекцию птичника.

При подтверждении диагноза на хозяйство накладывают ограничения. По условиям

ограничений запрещают: перемещение птицы внутри хозяйства; ввоз и вывоз гусиных яиц

для инкубации и гусей всех возрастов для выращивания; вывоз кормов, оборудования и

инвентаря.

По условиям ограничений разрешают: вывоз гусей на птицекомбинаты для убоя. Мясо

после потрошения тушек реализуют на общих основаниях; инкубацию гусиных яиц для

выращивания гусят проводят внутри данного хозяйства.

Яйца подлежат обязательной дезинфекции.

В неблагополучном по вирусному энтериту гусят хозяйстве (отделении, ферме) проводят

следующие мероприятия: 1) клинически больных вирусным энтеритом гусят убивают и

утилизируют или уничтожают, а птиц без клинических признаков болезни выращивают до

2...2,5-месячного возраста и сдают для убоя на мясо; 2) гусят последующих выводов 1...2-

суточ-ного возраста вплоть до объявления хозяйства благополучным обрабатывают

сывороткой или цитратной кровью реконвалесцентов путем подкожного введения в

нижнюю треть шеи в дозе 0,5 мл двукратно с суточным интервалом; 3) проводят

тщательную механическую очистку и

578дезинфекцию инкубаториев, птичников, оборудования, инвентаря и производственной

территории. Помет и подстилку подвергают биотермичес-кому обеззараживанию.

Птичники содержат постоянно чистыми и не допускают скученного содержания в них

птицы; 4) все отходы инкубации утилизируют или уничтожают.

Дезинфекцию проводят в порядке, предусмотренном действующей Инструкцией по

проведению ветеринарной дезинфекции, дезинвазии, дезинсекции и дератизации.

Для влажной дезинфекции применяют 3%-ный горячий раствор гид-роксида натрия или

2%-ный раствор формальдегида с экспозицией 3 ч. Для аэрозольной дезинфекции

применяют 37%-ный раствор формальдегида или раствор гипохлорита натрия при

экспозиции 12 ч.

Ограничения с хозяйства (отделения, фермы) снимают через 60 дней после последнего

случая заболевания птицы вирусным энтеритом и проведения заключительной

дезинфекции.

Контрольные вопросы и задания. 1. Охарактеризуйте вертикальный и горизонтальный пути передачи возбудителя

инфекции. 2. Расскажите о клинических признаках болезни. 3. Как осуществляют дифференциальную диагностику

вирусного энтерита от сальмонелле-за, отравлений? 4. С какой целью вакцинируют взрослых гусынь в предплеменной

период? 5. Охарактеризуйте меры борьбы и профилактики болезни.

8.12. ИНФЕКЦИОННАЯ АНЕМИЯ ЦЫПЛЯТ

Инфекционная анемия цыплят (англ. — Infections chicken anemia; вирусная анемия

цыплят, «синее крыло») — заболевание молодняка раннего возраста, протекающее с

поражением костного мозга, иммунодефицитом и заканчивающееся дерматитами,

гидроперикардитом и водянкой брюшной ПОЛОСТИ.

Историческая справка, распространение, степень опасности и ущерб. Впервые возбудитель был выделен в 1979 г. в

Японии, а затем в 1983 г. в Европе в птицеводческих хозяйствах при выращивании бройлеров. Эпизоотологическая и

экономическая опасность болезни заключается в том, что она регистрируется во всех бройлерных птицехозяйствах,

сопровождается повышенной смертностью (5...10 %, а в отдельных хозяйствах до 60 %).

Возбудитель болезни. Возбудитель инфекционной анемии цыплят представляет собой

мелкий (23...25 нм) однонитчатый ДНК-содержащий вирус. По последним данным, его

относят к семейству Circoviridae. Вирус хорошо культивируется в развивающихся

куриных эмбрионах, СПФ-цыплятах и культуре клеток.

Вирус устойчив к ацетону, хлороформу, спирту и кислой среде (рН 3,0), погибает при 80

°С в течение 30 мин, 100 °С — за 10 мин. Дезинфицирующие препараты в общепринятой

концентрации быстро инакти-вируют его.

Эпизоотология. К инфекции более всего чувствительна птица мясного направления,

особенно бройлеры, что, вероятно, связано с интенсивным ростом. Болезнь чаще

наблюдается у цыплят в возрасте 14...21 день, причем цыплята младшего возраста, как

правило, не болеют, так как у них развитие инфекции предупреждают материнские

антитела.

Инфекция у бройлеров обычно носит субклинический характер. Тем не менее и

клиническая, и субклиническая формы оказывают иммуносуп-рессивное влияние на

организм (подавляют иммунитет), что может стать причиной больших потерь.

37*

579При этом у цыплят в неблагополучных хозяйствах четко выражена чувствительность к

заражению вирусом — после 3-недельного возраста они уже устойчивы. Птица, не

имевшая контакта с вирусом, чувствительна к нему в любом возрасте. Вертикальный путь

передачи отмечается, как правило, в тех хозяйствах, в которые завозят инкубационное

яйцо из неблагополучных пунктов.

В естественных условиях инфекция распространяется контактным способом у цыплят

раннего возраста либо посредством вакцинации их против болезни Марека в суточном

возрасте. При этом вирус может быть как интегрирован в геном цыпленка, так и

находиться непосредственно в вакцине. Последний путь распространения инфекции

представляет для промышленного птицеводства наибольшую опасность, если для

производства вакцин используют куриные эмбрионы, полученные из коммерческих

хозяйств.

Патогенез. Патогенез заболевания связан с инфицированием интра- и экстрасинусоидальных гемоцитобластов и

ретикулярных клеток в костном мозге и корковом слое тимуса. После заражения быстро развивается анемический

синдром; цыплята отстают в росте, возникают апластическая анемия и атрофия лимфоидных органов. Красный костный

мозг замещается жировой тканью, атрофируются зобная железа, фабрициева сумка.

Течение и клиническое проявление. Клинически заболевание проявляется у цыплят

lO...H-дневного возраста снижением прироста живой массы и поедаемости корма,

вялостью, анемичностью слизистых оболочек, взъе-рошенностью пера, гангренозными

дерматитами. Венозные сосуды крыльев переполнены кровью, вследствие чего

заболевание еще называют болезнью «синего крыла». Этот клинический признак

возникает в результате как самостоятельного действия возбудителя, так и развития

бактериальной инфекции, вызванной в первую очередь стафилококком, колибактерией и

клостридиями. Смерть наступает в течение нескольких дней после появления

клинических признаков. Отход цыплят составляет при стертой клинической картине от 5

до 15 %, а в острых случаях —до 50...60 %. Куры могут переболеть в период начала

яйцекладки в легкой форме без снижения продуктивности.

Патологоанатомические признаки. При патологоанатомическом вскрытии павшей или

больной птицы макроскопически отмечают атрофию тимуса и бурсы, увеличение и

обесцвечивание печени, застойные явления в сосудах крыльев.

Кожа, особенно на крыльях, вследствие геморрагии синеет (отсюда одно из названий

болезни), теряет эластичность, через нее на поверхность выделяется экссудат. Такая кожа

легко повреждается и становится своеобразными воротами для вторичной микробной

инфекции, приводящей к гангренозному дерматиту.

Иногда в особо тяжелых случаях на вскрытии находят гидроперикар-дит, асцит.

Транссудат выходит в сердечную сумку (до 5 мл), и это основной признак у погибшего

молодняка. В полости сердечной сорочки можно обнаружить фибринозные наложения.

Наиболее тяжелая форма сопровождается подкожной отечностью. Сердце увеличено в

объеме и расширено.

При гистологических исследованиях в печени находят экстенсивные некрозы с

фибринозными наложениями, жировой дегенерацией и отложением капелек жира в

клетках, лимфоидно-клеточную инфильтрацию перипортального поля, гиперплазию

желчных ходов, пролиферацию и выраженный цирроз. В сердечной мышце обнаруживают

кровоизлияния.

580Диагностика и дифференциальная диагностика. Диагностику заболевания проводят

по данным эпизоотологического анализа, результатам определения антител к вирусу

анемии цыплят в основном в непрямой РИФ, ИФА, а также путем выделения вируса на

чувствительных к нему СПФ-эмбрионах и цыплятах.

Возможна диагностика болезни на основании исследования крови больных цыплят на 12...

16-й день после начала заболевания — при этом гематокрит снижен до 11...20 % при

норме 30...40 %. Это простой, но специфичный способ лабораторной диагностики анемии

цыплят, так как другие вирусные агенты не вызывают подобных изменений крови.

При дифференциальной диагностике на инфекционную анемию цыплят в первую очередь

надо исключить инфекционную бурсальную болезнь, стафилококкоз, гиповитаминоз К,

отравление мико-токсинами.

Иммунитет, специфическая профилактика. Для специфической профилактики болезни

за рубежом применяют вакцины «Тимовак» (Германия), «Calnek» (используют три метода

аппликации вакцины: перорально, выпаиванием с питьевой водой, введением в

подкрыльцовую перепонку). Ведутся разработки рекомбинантных вакцин на основе

протеинов вируса анемии цыплят.

Профилактика. Профилактика инфекционной анемии цыплят основывается на строгом

соблюдении технологии по выращиванию бройлеров изолированно от взрослого

ПОГОЛОВЬЯ.

Бройлеров необходимо выращивать с соблюдением плотности посадки (не больше 14

голов на 1 м

2

площади пола), при выращивании в клетках плотность посадки регулируется

паспортными данными на клеточное оборудование. Необходимо обеспечить высокий

уровень неспецифических антител у цыплят в первые недели выращивания; исключить из

рациона корма, пораженные микотоксинами.

При проектировании хозяйств важно не допустить размещения на одной территории

инкубатория цыплят раннего возраста и взрослой птицы, которая инфицирована вирусом

анемии. Особо тщательно нужно дезинфицировать инкубационные яйца, на поверхности

которых может находиться вирус. Применяют общепринятые меры по подготовке,

очистке и дезинфекции помещений, в которых содержится птица.

Меры борьбы. Меры борьбы с заболеванием состоят из организационно-хозяйственных,

ветеринарно-санитарных мероприятий и специфической профилактики болезни.

Контрольные вопросы и задания. 1. Дайте общее определение болезни, характеристику возбудителя. 2. Назовите

способы заражения цыплят, особенности возрастной восприимчивости. 3. Каковы наиболее характерные

патологоанатомические изменения, обнаруживаемые при вскрытии трупа? 4. Перечислите ограничительные

мероприятия в неблагополучных хозяйствах. 5. Каковы специфическая иммунопрофилактика, сроки вакцинации?

8.13. ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТ ПТИЦ

Инфекционный энцефаломиелит птиц (лат. — Infections avian encephalomyelitis; англ.

— Avian encephalomyelitis; эпидемический тремор, ИЭП) — высококонтагиозная болезнь,

сопровождающаяся нервно-паралитическими признаками у молодняка, понижением

яйценоскости и выводимости цыплят.

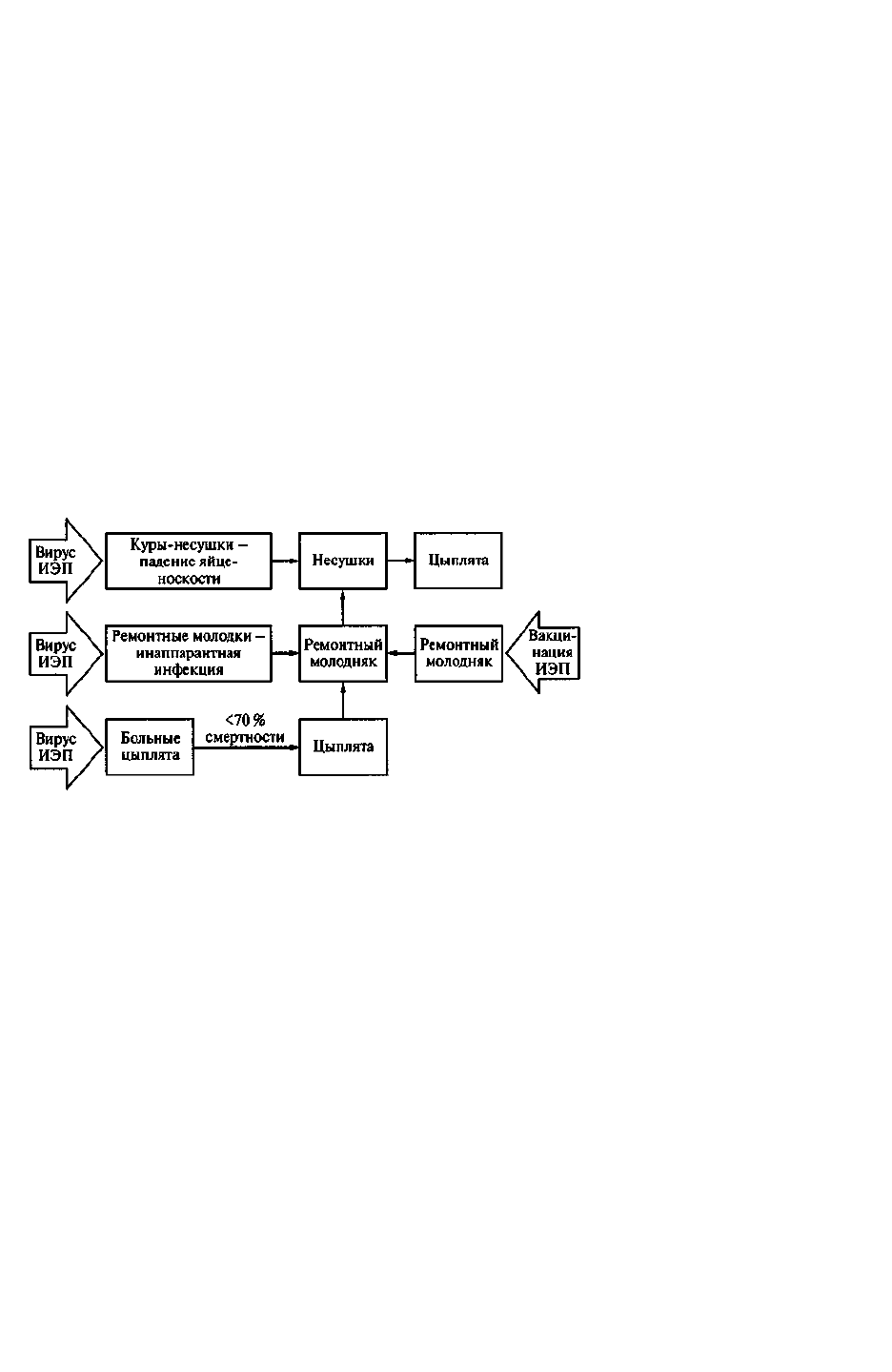

581Рис. 8.1. Развитие эпизоотического процесса при инфекционном энцефаломиелите птиц

582

Историческая справка, распространение, степень опасности и ущерб. В США Джонс (1932, 1934) впервые

обнаружил это заболевание у двухнедельных цыплят породы род-ай-ланд. В последующем заболевание

распространилось по многим странам в результате завоза инкубационных яиц и суточных цыплят.

НЭП встречается на всех континентах в птицеводческих хозяйствах с поточной промышленной технологией. В России

степень распространения ИЭП недостаточно изучена, однако, по данным ВНИИЗЖ, высокие титры антител к данному

заболеванию выявляют у непривитого поголовья птиц в различных регионах. Распространению ИЭП способствовал

завоз племенного яйца из неблагополучных стран.

Экономический ущерб складывается из снижения яйценоскости у кур на 15...20 %, снижения вывода и падежа 50...70 %

больных цыплят.

Возбудитель болезни. Вирус энцефаломиелита птиц относится к семейству Picornaviridae,

состоит из нуклеокапсида без оболочки. Размер вириона 20...40 нм. Вирус удается

размножать на 9... 12-дневных куриных эмбрионах и культивировать в культуре клеток

куриного эмбриона. Эпизоотические штаммы вируса обладают тропизмом: различают

нейротроп-ные, энтеротропные, висцеротропные.

К действию физических и химических препаратов вирус относительно устойчив,

чувствителен к нагреванию. В высушенном состоянии вирус сохраняет инфекционные

свойства в течение 68 дней при 4...6 "С, хорошо сохраняется при низких температурах, а

также при консервации 50%-ным раствором глицерина. К дезинфицирующим препаратам

в принятых для дезинфекции концентрациях вирус нестоек.

Эпизоотология. К вирусу ИЭП восприимчивы птицы различных видов, но чаще болеют

цыплята, индюшата, взрослые куры и индейки. При поточной технологии выращивания и

содержания птицы заболевание принимает стационарный характер в любое время года.

Основной фактор передачи вируса — инкубационные яйца, содержащие вирус, который

передается уже через 1 мес после заражения кур. Источником возбудителя инфекции

может быть больная, а также переболевшая птица, которая более 1 года может выделять

вирус с экскрементами и пометом.

В естественных условиях больная птица выделяет вирус, который попадает в корм, воду,

распыляется в воздухе и заражает здоровых особей. Поэтому принято считать, что

распространение инфекции может происходить горизонтальным и вертикальным путями

передачи вируса.

Развитие эпизоотического процесса при ИЭП представлено на рисунке 8.1.Патогенез. Попав в

организм восприимчивой птицы, вирус ИЭП чаще всего локализуется в клетках нервной системы, а также в различных

отделах желудка и кишечника. Через 10...12 дней после заражения у больной птицы вирус можно выделить из головного

мозга и паренхиматозных органов.

Течение и клиническое проявление. Инкубационный период при экспериментальных

заражениях кур составляет 18.„70 дней, в среднем 28 дней.

Характерные признаки заболевания после вывода у цыплят — это слабость, дрожание,

подергивание конечностей и головы. В течение нескольких дней у 1...50 % выведенных

цыплят развиваются парезы, параличи обеих конечностей, сопровождающиеся

судорогами. Часто конечности вытянуты вперед. Наиболее характерный симптом,

который отмечают у 10...20 % больных цыплят, — это тремор и дрожь отдельных групп

мышц.

Односторонняя или двусторонняя слепота вследствие помутнения линзы и иридоциклита

встречается у 8...40 % заболевших цыплят и у кур, как правило, старше 5 мес. У взрослых

кур первые симптомы отсутствуют, но у 10 %, а иногда у 50 % заболевших снижается

яйценоскость.

Патологоанатомические признаки. Труп, как правило, истощен; в некоторых случаях

можно обнаружить очаги некроза в мышцах желудка, наблюдается также жировая

дистрофия печени. У павших цыплят в 20 % случаев находят неиспользованный желток.

При гистоморфологических исследованиях тканей мозга отмечают дегенерацию

нейронов, инфильтрацию лейкоцитами корешков ганглиев спинного мозга, характерные

изменения при поражении глазного нерва в виде иридоциклита.

Диагностика и дифференциальная диагностика. При постановке диагноза учитывают

эпизоотологические данные и характерные клинические симптомы.

Лабораторная диагностика включает: 1) выделение вируса из мозговой ткани и

поджелудочной железы больных и погибших цыплят при заражении 5...6-дневных

куриных эмбрионов. Типичный признак у погибших после заражения эмбрионов —

миоатрофия и общее недоразвитие скелета; 2) интрацеребральное заражение цыплят

исследуемой суспензией головного мозга. При положительной биопробе на 4...5-й день

развиваются типичные клинические признаки ИЭП; 3) диагностические исследования

сыворотки крови больной и переболевшей птицы в реакциях РН, РДП, ИФА.

При дифференциальной диагностике следует исключать болезнь Ньюкасла,

нейролимфотоз, недостаток витаминов Е, Bt.

Иммунитет, специфическая профилактика. Иммунитет легко формируется после

переболевания, а также при вакцинации.

В практике зарубежного птицеводства применяют три метода вакцинации:

внутримышечную, подкожную и пероральную (с питьевой водой). Прививают чаще кур-

молодок перед началом яйцекладки.

В зарубежной практике широко используется комбинированная живая вирус-вакцина

против ИЭП и оспы кур и индеек. Вакцинацию проводят методом инъекции специальной

иглой в перепонку крыла.

Профилактика. Для предупреждения заноса инфекции в хозяйстве следует инкубировать

яйца от здоровых кур-несушек. Вновь завезенных цыплят или выведенных внутри

хозяйства 60 дней содержат в строгой изоляции от остальных птиц. После каждого вывода

цыплят инкубаторы и оборудование дезинфицируют раствором формалина. Решающее

значение в

583профилактике болезни имеют недопущение контакта разновозрастной птицы,

дезинфекция воздуха в присутствии птицы для снижения бактериальной и вирусной

концентрации, контроль за качеством подстилки и периодическое наслаивание ее, а также

дезинфекция экологически чистым препаратом глютекс. После вывода птицы из птичника

дезинфекцию проводят в течение 21 дня (дезинфекция по грязному, по чистому и

заключительная дезинфекция аэрозолями препаратов: формальдегида, глютек-са,

бромосепта, однохлористого йода и других в соответствии с инструкциями по

применению). Проводят бактериологический контроль качества дезинфекции.

Лечение. Не разработано.

Меры борьбы. При появлении инфекции больных и подозрительных в заболевании птиц

убивают, дезинфицируют птичник препаратами в присутствии птицы (пары йода,

хлорскипидар, раствор Люголя и др.).

При широком распространении заболевания и поражении птицы всех возрастных групп

целесообразно делать профилактический перерыв на 2мес.

Контрольные вопросы и задания. 1. Охарактеризуйте эпизоотологические данные НЭП. 2. Каковы патогномоничные

признаки заболевания? 3. В чем заключаются лабораторные методы диагностики? 4. Расскажите о специфической

профилактике болезни у взрослых кур, предупреждающей трансовариальную передачу возбудителя инфекции.

8.14. ЧУМА УТОК

Чума уток (лат. — Duck plaque; англ. — Duck virus enteritis; вирусный энтерит уток,

голландская чума уток) — остро, подостро и хронически протекающая болезнь,

проявляющаяся депрессией, диареей, истощением, внезапной гибелью с обширными

кровоизлияниями в паренхиматозные органы, мышцы, подкожно-жировую клетчатку.

Историческая справка, распространение, степень опасности и ущерб. Впервые вспышка данного заболевания,

протекавшего с характерными признаками энтерита и высокой смертностью, была отмечена в 1923 г. Баудетом в

Голландии. С 1950 г. заболевание начали регистрировать в различных странах (CLTJA, Англия, Ирландия и др.). Хесс и

соавт. (1968) подробно изучили свойства вируса и определили его таксономическую принадлежность.

Распространение заболевания в России недостаточно изучено, хотя сходные клинические симптомы и

патологоанатомические изменения специалисты наблюдали в ряде регионов страны. Для чумы уток характерна массовая

гибель утят и уток. В отдельных случаях смертность птицы составляет 90 %.

Возбудитель болезни. Вирус относится к семейству Herpesviridae. Это ДНК-содержащий

вирус, размером 90 нм, обладает гемагглютинирующими свойствами, репродуцируется на

утиных эмбрионах и в культуре клеток мускусных уток, вызывая ЦПД.

Во внешней среде вирус сохраняется в помете больных уток; к действию

дезинфицирующих средств нестоек.

Эпизоотология. Источником возбудителя инфекции служит больная и переболевшая

птица, которая остается вирусоносителем не менее 1 года. К вирусу восприимчивы все

птицы, относящиеся к семейству утиных, болеют, как правило, и домашние, и дикие виды.

Восприимчивы дикие лебеди, казарки, поэтому распространять инфекцию могут

мигрирующие перелетные птицы. Хотя чаще чумой заболевают утята 20...60-дневного

возраста, заболевание встречается также и у взрослых птиц и передается

584при контакте больных птиц со здоровыми, через воду, корм, воздушно-капельным

путем. Вирус может находиться на скорлупе яиц больных уток, и таким способом

возможен разнос инфекции в другие хозяйства. Контакт на водоемах домашней птицы со

свободно живущей может вызвать заражение через воду и вспышку болезни.

В промышленных утководческих комплексах сезонности не отмечается, однако в мелких

товарных фермах чума уток чаще возникает весной после выпуска на водоемы молодняка.

При клеточной системе выращивания утят болезнь имеет затяжной характер.

Заболеваемость может доходить до 100 %. Летальность зависит от условий содержания

уток и вирулентности штаммов и колеблется от 5 до 100%.

Патогенез. После короткого инкубационного периода вирус быстро проникает в кровь и вызывает первичную

вирусемию, поражает костный мозг, селезенку, печень, лимфоид-ные органы. Затем возникает вторичная вирусемия,

протекающая по типу геморрагического сепсиса с нарушением порозности кровеносных сосудов и массивными

кровоизлияниями во внутренние органы, слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, подкожно-жировую

клетчатку.

Течение и клиническое проявление. Продолжительность инкубационного периода

составляет в среднем от 3 до 10 дней. При первичном появлении чумы уток в хозяйстве

отмечается быстрое распространение инфекции по стаду. Этому способствует общность

водопоя.

Начальные признаки — депрессивное состояние птицы. Из наиболее характерных

симптомов следует отметить затрудненные судорожные движения уток, отказ от корма,

сильную жажду, отвисание крыльев. При такой клинической картине птица погибает

через 4... 15 дней. Яйценоскость уток снижается быстро, скорлупа яиц запачкана кровью и

пометом, так как один из ведущих признаков — энтерит, сопровождающийся диареей.

В стационарно неблагополучных хозяйствах выраженных клинических признаков болезни

у птиц может не быть. Чума уток протекает с атипичными проявлениями в виде

периодических расстройств функции кишечника, задержки в росте молодняка.

Патологоанатомические признаки. При остром течении болезни истощения трупов утят

не отмечают. При вскрытии наиболее характерны обезвоживание мышечной ткани,

массивные кровоизлияния в мышцы, сердце, печень, почки, селезенку. На слизистой

оболочке двенадцатиперстной кишки кровоизлияния, дифтеритическое воспаление

слизистых оболочек тонкого и толстого отделов кишечника. Мышечная ткань желудка

перерождена, часто в толще находят серо-белые очаги некроза, напоминающие

изменения, характерные для беломышечной болезни.

Диагностика и дифференциальная диагностика. Постановка окончательного диагноза

базируется на лабораторных исследованиях, для которых отбирают кусочки печени,

селезенки, кишечника.

Для выделения вируса используют биопробу на утятах 20...30-днев-ного возраста, утиные

эмбрионы, культуру клеток.

Серологическую диагностику с сывороткой крови переболевших птиц проводят в РН,

ИФА в парных сыворотках с 20-дневным интервалом.

Чуму уток следует дифференцировать от гриппа, пастерелле-за, микотоксикозов,

сальмонеллеза, отравлений ядохимикатами.

Иммунитет, специфическая профилактика. Переболевшие утки приобретают

иммунитет и передают пассивные антитела потомству с яйцом.

585Во многих зарубежных странах (Франция, Венгрия, Голландия, Германия) применяют

вакцины, полученные на куриных фибробластах, из ат-тенуированных штаммов.

В ВНИВИП разработана и испытана вакцина против чумы уток. Вакцина применяется с

профилактической целью для внутримышечной вакцинации утят и уток независимо от

возраста.

Профилактика. Профилактика болезни основывается на содержании утят отдельно от

взрослой птицы и ремонтной молодки. Для охраны хозяйства от заноса инфекции

необходимо завозить инкубационные яйца из благополучных хозяйств.

При содержании утят в поточных технологических линиях (ПТЛ-78) нужно строго

придерживаться разобщенного по возрасту кормления и во-допоения. После каждой

откормленной для убоя птицы проводить двухнедельный перерыв с обязательной

многократной дезинфекцией оборудования. Питьевую воду необходимо регулярно

дезинфицировать хлорамином или формалином. Дезинфекцию почвы на территории

хозяйства в местах выгула птицы в теплый сезон года проводят путем равномерного

нанесения хлорной извести, содержащей не менее 25 % активного хлора, с последующим

увлажнением водой.

Лечение. Не разработано.

Меры борьбы. При подтверждении диагноза заболевания хозяйство объявляют

неблагополучным и на него накладывают карантин.

При этом запрещается вывоз инкубационных яиц, утят в другие утко-водческие хозяйства.

Всю больную и подозрительную в заболевании птицу убивают и используют на мясо

после переработки. Проводят дезинфекцию препаратами в присутствии птицы согласно

инструкции по проведению аэрозольной дезинфекции птицеводческих помещений в

присутствии птицы.

В качестве дезинфекционных препаратов используют высокодисперс-ные аэрозоли

молочной кислоты, 20%-ных растворов резорцина или три-этиленгликоля и другие,

которые распыляют при помощи аэрозольных генераторов. При дезинфекции

обслуживающий персонал должен соблюдать меры защиты (иметь противогазы,

респираторные маски, защитные очки).

После ликвидации болезни проводят заключительную дезинфекцию, карантин снимают

через 2 мес после проведения мероприятий.

Контрольные вопросы и задания. 1. Охарактеризуйте возбудитель инфекции. 2. Каковы основной источник

возбудителя инфекции и факторы передачи вируса? 3. Каково значение свободно живущей водоплавающей птицы в

распространении болезни? 4. Представьте схему мероприятий по профилактике и ликвидации чумы уток в хозяйствах.

8.15. ЛЕЙКОЗ ПТИЦ

Лейкоз (лат. — Leukosis avium; англ. — Leukosis; гемобластоз, лейкемия, белокровие,

гепатолимфоматоз, лимфобластоз) — неопластическая болезнь, характеризующаяся

системными опухолевидными разрастаниями кроветворной ткани, протекающая в

четырех формах: лимфоидной, мие-лоидной, гемоцитобластической и эритроидной.

Историческая справка, распространение, степень опасности и ущерб. Лимфоидная форма лейкоза была установлена

Ролофем в 1868 г., Капарини описал лейкемию в 1896 г., Батгер-фельд назвал эти заболевания алейкемической

лимфоаденомой. Вирусная природа заболевания была доказана Бурмейстером и Пурхазом.

586Лейкоз кур встречается во всех странах с развитым птицеводством и причиняет огромный экономический ущерб за

счет падежа 10...27 % птицы, резкого снижения яичной продуктивности — на 20...30 %.

Возбудитель болезни. Вирусы лейкоза относятся к семейству Retroviridae и включают

несколько разновидностей. Все вирусы лейкозно-саркоматозного комплекса разделены по

антигену на шесть групп (А, В, С, D, Е, F). В природных условиях наиболее часто

встречаются вирусы типа А, реже — В и С.

Вирус саркомы Рауса можно культивировать на хорион-аллантоисной оболочке куриного

эмбриона с формированием крупных и мелких бляшек. Вирус лимфоматоза размножается

в культуре клеток куриных фиб-робластов, не оказывая цитопатогенного действия. При

заражении вирусом миелобластоза куриных эмбрионов у 100 % выведенных цыплят

развивается лейкоз. Вирус эритробластоза, содержащийся в костном мозге цыплят после

заражения куриных эмбрионов, вызывает у них эритроид-ную форму лейкоза.

Клетки, пораженные онкорнавирусами, можно разделить на три группы:

вируспродуцирующие, вирогенные и вируснепродуцирующие. Доказать наличие антигена

лейкоза можно при помощи КОФАЛ-теста (комплемент-фиксация птичьего лейкоза), а

также постановкой РИФ-пробы (резистентностьиндуцирующий фактор).

Вирусы лейкоза быстро инактивируются при температуре 46 °С. К общепринятым

дезинфицирующим препаратам (хлорсодержащие, формальдегид, кальцинированная сода)

вирус лейкоза неустойчив и быстро погибает.

Эпизоотология. Лимфоидный лейкоз (лимфоматоз) протекает с формированием опухолей

из лимфобластов в органах и тканях организма. К заболеванию восприимчивы куры, реже

индейки, утки, гуси, попугаи и птицы других видов.

В эпизоотологическом отношении данное заболевание имеет широкое распространение. В

некоторых птицеводческих хозяйствах у 75 % кур обнаруживают антитела. Заболевают

лимфоидным лейкозом взрослые куры, реже цыплята в 4...5-месячном возрасте.

Заражение происходит трансова-риально от кур — носителей вируса.

Миелоидный лейкоз (миелобластоз) встречается в 1,5...2 % случаев. Характеризуется

лейкемией и образованием в органах миелоци-том. Восприимчивы к заболеванию куры,

индейки, цесарки, фазаны. Болеет, как правило, взрослая птица.

Ретикулоэндотелиоз — гемобластоз характеризуется формированием в органах и тканях

лимфосарком из гистиоцитарных клеток. Болеют молодые куры, индейки, а в

экспериментах удалось заразить уток, гусей, фазанов и перепелов. Степень

распространения болезни недостаточно изучена.

Эритроидная форма лейкоза (эритробластоз) имеет две разновидности: пролиферативную

и анемическую. Пролиферативная форма сопровождается анемией, желтушностью

слизистых оболочек, сережек, подкожного жира; для анемической формы характерна

анемия паренхиматозных органов (печень, селезенка, почки).

Лейкоз птиц в единичных случаях встречается при различных системах содержания, но в

отдельных птицеводческих хозяйствах принимает широкое распространение. Особенно

часто лейкоз регистрируют в хозяйствах с промышленным разведением птицы, где

ведущую роль придают

587одностороннему отбору птицы по продуктивности, без учета ее устойчивости к

лейкозу. Птица, завозимая из племенных хозяйств в промышленные, в неблагоприятных

условиях кормления и содержания особенно чувствительна к лейкозу. В период

привыкания птицы к новым условиям число случаев лейкоза увеличивается.

Содержание поголовья на ограниченном рационе в период выращивания и чрезмерное

введение в рацион белка с одновременно увеличивающимся световым режимом вызывают

усиление обменных процессов у птиц, что может предрасполагать к лейкозу.

Патогенез. Патогенез лимфоидного лейкоза тесно связан с бурсозависимой лимфоид-ной системой. После бурсэктомии

происходят значительное подавление и даже полное прекращение роста лимфоидных опухолей.

В естественных условиях после инфицирования чувствительных цыплят вирус репродуцируется во многих тканях и

органах. Значительно раньше срока окончания инкубационного периода, спустя 1...2 мес с момента заражения цыплят, в

фабрициевой сумке возникают изменения, обнаруживаемые только при микроскопическом исследовании. В результате

воздействия вируса на лимфоидные клетки-мишени последние трансформируются в опухолевые лимфобласты. В

значительном количестве они скапливаются в центральной зоне одного или нескольких фолликулов фабрициевой

сумки. Развития последующих изменений не происходит до половой зрелости цыплят.

Спустя 4...5 мес после возникновения первичного аффекта в фабрициевой сумке в ней начинают активно размножаться

трансформированные лимфобластические клетки, в результате чего образуются опухолевые узелки, размер которых

колеблется от величины просяного зерна до грецкого ореха и более. Одновременно с ростом первичной опухоли

происходит метастазирование опухолевых клеток. Это приводит к образованию дочерних опухолей в разных органах.

Течение и клиническое проявление. Основные проявления лейкозов птиц представлены

в таблице 8.5.

8.5. Характеристика лейкозов птиц

Форма лейкоза

Признаки лимфоматоз ретикулоэндо-

телиоз

миелобластоз эритробластоз

Длительность

инкубацион-

6...18 6...12 4...5 3...16

ного перио-

да, мес

Течение болезни Хроническое Острое и под-

острое

Хроническое Острое

Клинические , 1,иарея, исто- Анемия Истощение, Желтушность

признаки щение, циа- отек подкож- слизистых обо-

ноз ной клетчатки лочек

Смертность, % 12...30 100 1.5...2 2...4

Изменения Уменьшение Увеличение Незрелые по- Уменьшение

в крови числа

эритроцитов и

содержания

гемоглобина;

появление

незрелых клеток

крови

числа моноцитов лихромато-

фильные

эритробласты

числа

эритроцитов и

содержания

гемоглобина до

10...20% по

Сали (17...34 г/

л)

Патологоанатомические признаки. Патологоанатомически различают два вида

поражений при лимфоидном лейкозе: диффузные и узелковые, последние имеют сходство

с настоящими опухолями. При диффузном поражении симметрия органа сохранена, при

очаговом — нарушена.

588Фабрициева сумка в начале болезни уплотнена и незначительно увеличена, на разрезе

находят одиночные серовато-белые саловидные опухолевые новообразования.

Неоплазменная ткань сумки метастазирует в другие органы.

Печень при диффузном поражении увеличена в несколько раз, ее масса достигает

350...500, иногда 800 г. Поверхность печени чаще гладкая, с серыми и серовато-белыми

узелками и пятнами размером от маленькой крупинки до ореха и более. На разрезе печени

выделяют саловидные очаги.

Для гистологических изменений характерно следующее: фабрициева сумка изменяется

раньше других органов. Рисунок ткани фолликулов исчезает. Пораженные фолликулы

почти полностью вытесняют физиологически нормальную ткань. Печень имеет сетчатую

структуру. Тяжи из печеночной ткани образуют широкопетлистую сеть. В просветах

между раздвинутыми балками выявляют скопления лимфоидных клеток — мелких,

например лимфоцитов, и крупных — лимфобластоподобных.

При миелоидном лейкозе печень увеличена, поверхность ее гладкая, реже бугристая,

буро-красного, серо-красного и серо-бурого цвета, с многочисленными мелкими серовато-

белыми очажками или узелками разной величины. Консистенция органа дряблая.

Селезенка и почки также увеличены и пронизаны аналогичными очагами или узелками.

Костный мозг водянистый, светло-красного цвета. Опухолевые поражения могут быть и в

других органах. При миелобластозе, как правило, не поражаются тимус и фабрициева

сумка.

Гистологическим исследованием обнаруживают избыточное скопление

моноцитоподобных клеток — миелобластов в межсинусных пространствах и в просвете

расширенных синусов костного мозга. Скопление миелобластов и в меньшем количестве

промиелоцитов отмечается в печени во внутридольковых капиллярах и вокруг сосудов

междольковой соединительной ткани. Нередко выявляют обширные инфильтраты из

указанных клеток. Паренхима печени в разной степени атрофирована. В селезенке синусы

красной пульпы раздвинуты и атрофированы вследствие разрастания миелобластов и

промиелоцитов. Фолликулы уменьшены в размере, вокруг центральных артерий

обнаруживается узкий ободок из лимфоидных элементов или мальпигиевы тельца

полностью исчезают.

Аналогичные пролифераты из миелобластов встречаются и в других органах, паренхима

которых в той или иной степени замещается новообразованными клетками. При

импрегнации серебром в инфильтратах выявляется сеть аргирофильных волокон.

При ретикулоэндотелиозе на вскрытии устанавливают резкое увеличение печени,

селезенки, почек, фабрициевой сумки. Печень при ретикулоэндотелиальном лейкозе

может быть увеличена в несколько раз. Ее капсула бугристая, в местах расположения

плотных бугров находят разроет опухолевой ткани. На разрезе очаги плотные, серо-

бурого цвета. Селезенка увеличена в 4...5 раз, умеренно плотной, реже дряблой

консистенции, поверхность разреза гладкая, пульпа красновато-серого цвета. Почки в

зависимости от степени и характера пролиферативных процессов светло-коричневые или

серые, с зернисто-бугристой капсулой, дряблые. Фабрициева сумка умеренно увеличена,

выявляют очаговые и диффузные инфильтраты из гемоцитобластов. Основной

морфологический признак ретикулоэндотелиоза — избыточная пролиферация РЭС в

различных органах без дифференцировки их в сторону зрелых клеток крови.

589Гистологические изменения характеризуются пролиферацией полиморфных

гистиомоноцитарных и ретикулярных клеток. Клетки обнаруживают не только в

паренхиме ряда органов, но и в адвентиции сосудистых стенок.

При пролиферативной разновидности эритробластоза нередко наблюдают картину асцита

со студневидным выпотом, иногда встречаются мелкие субсерозные кровоизлияния.

Печень значительно увеличена, красновато-синюшного или желтовато-красного цвета,

иногда пронизана мелкими серовато-белыми очажками. Селезенка увеличена, вишнево-

красная или буро-розовая; почки набухшие, дряблые. Костный мозг вишнево-красного

цвета.

При анемической разновидности эритроидного лейкоза характерны набухание и

анемичность селезенки, печени и почек. Костный мозг разжижен и бледный.

При гистоморфологических исследованиях в костном мозге выявляют выраженную

гиперплазию синусной (эритропоэтической) ткани, которая состоит преимущественно из