Бессарабов Б.Ф., Вашутин А.А., Воронин Е.С. и др. Инфекционные болезни животных

Подождите немного. Документ загружается.

сухую культуральную вирус-вакцину ВГНКИ; 3) сухую культуральную вирус-вакцину

ЛК-ВНИИВиМ; 4) сухую лапинизированную вирус-вакцину СИНЛАК (ВНИИЗЖ).

Иммунитет после однократной прививки и у взрослых животных сохраняется не менее 1

года.

Кроме того, в РФ разработана инактивированная сухая культуральная вирус-вакцина

против классической чумы свиней из штамма ЛК-К для перорального, внутримышечного

и аэрозольного применения. Эта вакцина является единственным эффективным средством

иммунизации диких

1

кабанов. Ведутся также работы по созданию инактивированных и

генно-инженерных вакцин на основе рекомбинантных аттенуированных вирусов.

Обследование очагов и анализ эффективности существующих мероприятий показали, что

применение вирус-вакцин не позволяет ликвидировать болезнь независимо от типа

применяемой вакцины. Основным противоречием при этом является вакцинация

свиноматок в середине су-поросности (55...70 дней), так как от таких маток рождаются

иммунологи-чески толерантные поросята и в постнатальный период после их вакцинации

иммунитет не формируется. Наличие специфических колостральных антител также

затрудняет создание поствакцинального иммунитета. Эффективная вакцинация поросят,

имеющих естественно или искусственно пассивно приобретенные вируснейтрализующие

антитела, представляет собой сложную проблему. В целом вакцинация свиноматок с

целью создания колострального иммунитета у их потомства представляет собой

недостаточную меру для надежной защиты поросят в эпизоотическом очаге.

Схемы вакцинации необходимо разрабатывать с учетом иммунного статуса

вакцинированных свиней и эпизоотической ситуации, а напряженность иммунитета

контролировать по аналогии с таковым на птицефабриках при вакцинации кур против

ньюкаслской болезни.

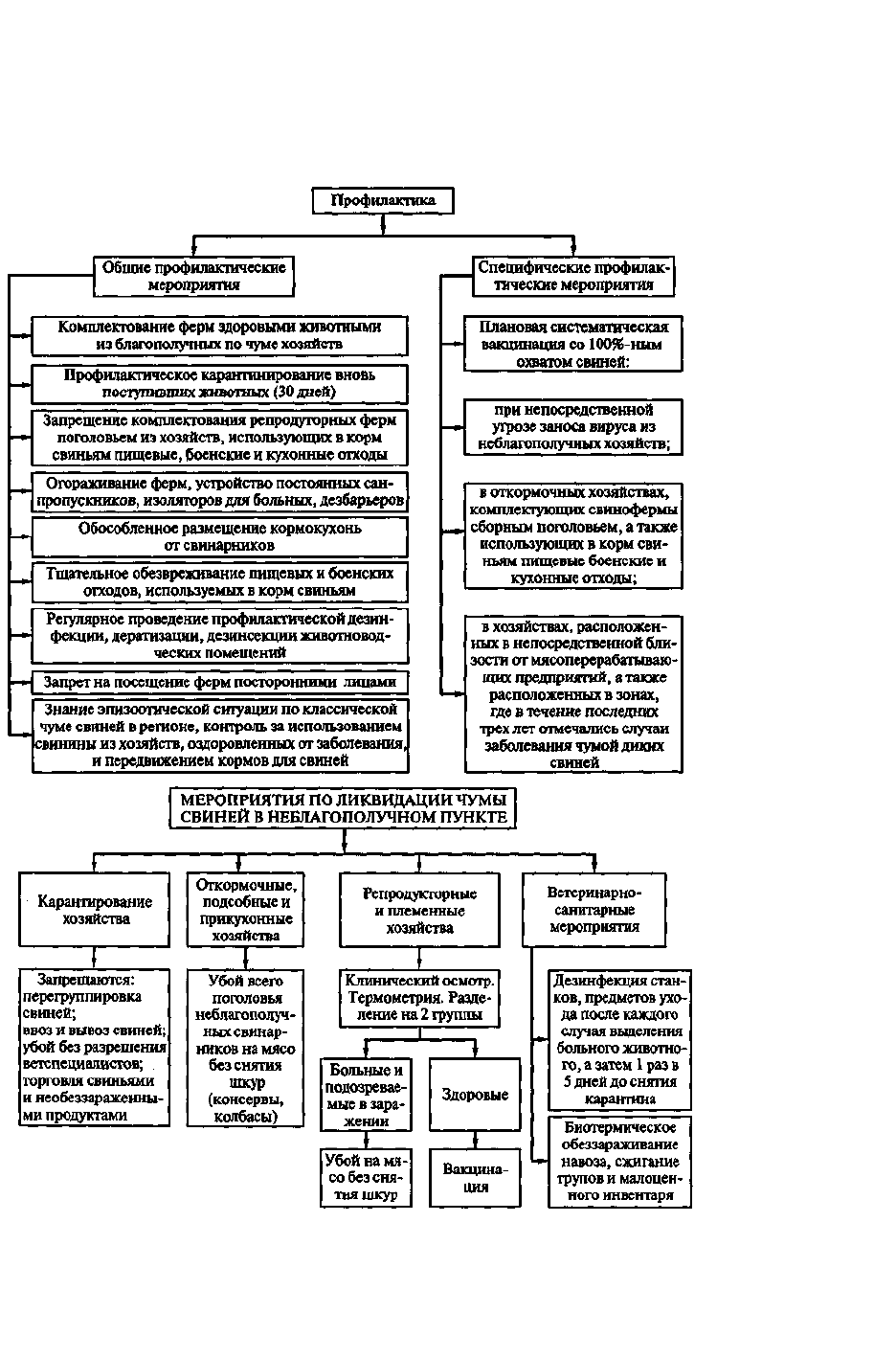

Профилактика. Общие профилактические меры должны быть направлены на защиту

свиноводческих ферм и хозяйств от заноса вируса. С этой целью фермы комплектуют

только здоровыми животными из благополучных хозяйств. Вновь ввезенных свиней

переводят в основное стадо после 30-суточного карантинирования. Свиноводческие

хозяйства должны функционировать по закрытому типу (быть огорожены, при въезде

оборудуются дезинфекционные барьеры и ветсанпропускники и т. д.). Все поступающие

для кормления свиней отходы пищевых предприятий подвергают обеззараживанию

высокой температурой на кормокухне. На фермах поддерживают ветеринарно-

санитарныи порядок, систематически проводят профилактические дезинфекции

помещений и транспорта.

Основные профилактические мероприятия представлены на рисунке 5.7.

Специфическую профилактику классической чумы свиней необходимо проводить с

учетом эпизоотической ситуации и возможного скрытого вирусоносительства у

определенной части животных.

Лечение. Заболевших чумой свиней не лечат, а немедленно убивают на мясо.

370Рис. 5.7. Алгоритм профилактических мероприятий при классической чуме свиней

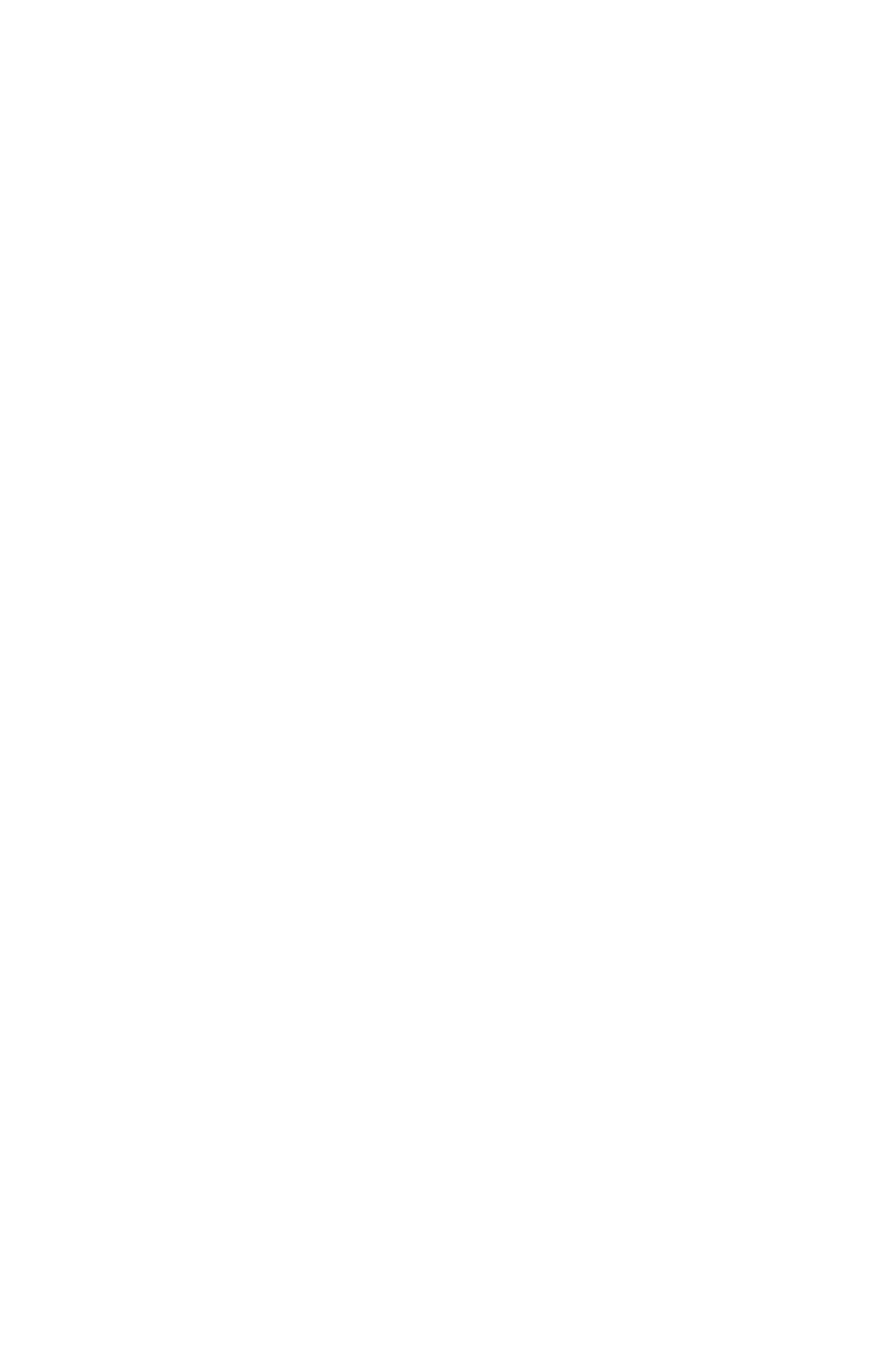

Меры борьбы. При появлении заболевания на хозяйство накладывается карантин, по

условиям которого запрещаются вывоз и ввоз свиней, убой свиней без разрешения

ветеринарного специалиста, вывоз мяса и мясных продуктов свиней и др. Определяются

неблагополучная и угрожаемая зоны.

Мероприятия по ликвидации чумы свиней представлены на рисунке 5.8.

Карантин с неблагополучного по чуме свиней пункта снимают через 40 дней после

последнего случая падежа или убоя больных свиней, обеззараживания мяса, полученного

от их убоя, и при условии проведения всех ветеринарно-санитарных мероприятий,

предусмотренных нормативными документами. После снятия карантина сохраняют

ограничения, в частности, запрещают вывозить оставшихся свиней, продукты животного

происхождения и сырье, полученные от убоя (кроме вывоза на мясокомбинат), за пределы

неблагополучного хозяйства. По завершении откорма всех свиней убивают на

мясокомбинате, проводят весь комплекс закрепительных мероприятий с заключительной

дезинфекцией и снимают ограничения.

В угрожаемой зоне запрещают контакт и связи с неблагополучным пунктом; вакцинируют

всех свиней; устанавливают дезбарьеры при входе и выходе из свинарников;

осуществляют строгий ветеринарно-санитар-ный контроль за заготовкой и вывозом

свиней, сырья, фуража; проводят ветеринарно-просветительную работу среди населения.

371

Рис. 5.8. Мероприятия по ликвидации классической чумы свиней

Контрольные вопросы и задания. 1. Дайте характеристику возбудителя чумы. 2. Опишите эпизоотологические

особенности чумы свиней. 3. Какие характерные патологоанатомичес-кие изменения отмечают при чуме свиней? 4. От

каких болезней и на основании каких данных нужно дифференцировать чуму свиней? 5. По каким показателям диагноз

на чуму свиней считается установленным? 6. Назовите общие и специфические мероприятия по профилактике чумы

свиней в хозяйстве. 7. Какие мероприятия по ликвидации чумы свиней проводят в неблагополучных хозяйствах?

5.19. АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

Африканская чума (лат. — Pestis africana suum; англ. — African swine fever; болезнь

Монтгомери, восточно-африканская лихорадка) — особо опасная высококонтагиозная

болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, обширными геморрагиями и цианозом

кожи, тяжелыми дистрофическими и некротическими поражениями клеток

ретикулоэндотели-альной системы, внутренних органов и высокой летальностью (см. цв.

вклейку).

Историческая справка, распространение, степень опасности и ущерб. Первые сообщения о болезни были сделаны

Хатченом и Стокменом (1903), Греем (1904) и Тейлором (1905).Они наблюдали на некоторых фермах Африки болезнь

среди домашних свиней, по клиническим и патологоанатомическим признакам напоминающую чуму. Однако она

протекала более остро и заканчивалась гибелью всех заболевших свиней.

Впервые африканская чума была изучена и подробно описана на территории Кении английским исследователем Р.

Монтгомери (1921), который в 1909—1912 гг. наблюдал многочисленные вспышки болезни среди завезенных из Англии

свиней. В последующие годы заболевание, описанное Р. Монтгомери, было отмечено практически во всех странах

Африки, расположенных южнее экватора.

Длительное время африканская чума регистрировалась только в государствах Африки, но с 1957 г. она появилась в

странах Европы, на Кубе и в Бразилии. Благодаря проведению жестких мер заболевание было ликвидировано. На

территории России болезнь не регистрировалась.

372В настоящее время многие африканские страны являются стационарно неблагополучными по этой чрезвычайно

опасной болезни и представляют опасность для других стран.

Африканская чума наносит огромный ущерб, который складывается из затрат на ликвидацию (уничтожение) всех

свиней неблагополучной территории и проведение дорогостоящих ветеринарно-санитарных и карантинных

мероприятий.

Возбудитель болезни. Таксономическое положение вируса до настоящего времени не

определено. Болезнь вызывает ДНК-содержащий кубической формы вирус семейства

Iridoviridae размером 170...220нм. Вирус репродуцируется в организме диких и домашних

свиней (в моноцитах, макрофагах и ретикулоэндотелиальных клетках), в культурах клеток

свиней, а также в клещах рода Ornithodoros. Пораженные вирусом клетки способны к

гемадсорбции, в дальнейшем лизируются. В организме инфицированных животных

вырабатываются определенные антитела.

Выявлено несколько серологических и иммунологических групп и подгрупп вируса, что

представляет собой основное препятствие в разработке средств специфической

профилактики (вакцин, гипериммунных сывороток).

Вирус устойчив к широкому диапазону температур, изменениям рН среды, к

высушиванию и гниению. В трупах сохраняет жизнеспособность и вирулентность до 2

мес, в фекалиях — более 1 мес, в почве — более 6 мес, на объектах внешней среды и

строительных материалах — более 2 мес. Солнечные лучи инактивируют вирус через

40...60 мин. В условиях свинарника при температуре 24 °С остается активным от 4 сут до

4 мес.

В свинине и копченостях из мяса инфицированных свиней вирус сохраняется до 5...6 мес.

В крови, взятой от больных свиней, при температуре 5°С жизнеспособен до 7 лет, при

температуре 20 °С — до 18 мес, при 37 "С — до 30 дней. При температуре 60 °С

инактивируется за 20 мин. Устойчив к кислотам и щелочам, но горячие растворы щелочи

(в частности, гидроксид натрия) действуют на него губительно. Проявляет высокую

чувствительность к формальдегиду и хлорсодержащим препаратам.

Эпизоотология. Болеют домашние свиньи всех пород и возрастов независимо от сезона

года, а также дикие африканские свиньи (бородавочники, кустарниковые, лесные) и

кабаны. Установлено, что вспышки болезни у домашних свиней регистрировались во всех

зонах, в которых обитали дикие африканские свиньи. Животные других видов, а также

человек невосприимчивы к вирусу. У диких африканских свиней болезнь протекает

субклинически. Являясь вирусоносителями, они могут заболевать в период случки и

кормления поросят. От диких свиней-вирусоносителей в естественных условиях

заражаются клещи рода Ornithodoros, чем обеспечивается природная очаговость болезни.

Основными источниками возбудителя служат больные животные и ви-русоносители, от

которых заражаются клещи. Из организма этих животных вирус в больших количествах

выделяется с фекалиями и мочой, слюной, секретом конъюнктивы, загрязняя

окружающую среду.

К факторам передачи вируса относятся все объекты внешней среды, контаминированные

выделениями больных, а также обслуживающий персонал. Особое значение как фактор

передачи приобретают необеззара-женные мясо свиней и мясные продукты, отходы

пищевых предприятий. Переносчиками вируса могут быть кровососущие насекомые.

Основные ворота инфекции — респираторный тракт, слизистые оболочки ротовой

полости, носоглоточного кольца, глаза и поврежденные кожные покровы. При первичном

возникновении болезни заболеваемость и смертность свиней хозяйства приближаются к

100 %.

373Патогенез. Патогенез болезни изучен недостаточно. Полагают, что вирус, проникнув в организм, адсорбируется на

клетках ретикулоэндотелиальной системы (РЭС), исчезает из крови, размножается в пораженных клетках и за 24...48 ч

до повышения температуры тела вновь появляется в крови, во всех органах и тканях, где вызывает дистрофические и

некротические изменения с пикнозом и рексисом ядер клеток миелоидного ряда и лимфоцитов, а также дистрофию

коллагеновых и ретикулярных волокон. Развиваются некротические поражения стенок кровеносных сосудов, что

приводит к застою крови, тромбозу и гемор-рагиям в органах и тканях.

Течение и клиническое проявление. Различают сверхострое, острое, под-острое,

хроническое и латентное течение болезни, что зависит от вирулентности и природы

вируса, занесенного в хозяйство.

При сверхостром и остром течении инкубационный период продолжается от 1 до 2 сут.

У животных повышается температура тела до 41...42 "С. В это время вирус появляется в

крови, но, несмотря на высокую температуру в начале лихорадочного периода, у

животных сохраняется аппетит. В дальнейшем наблюдают угнетение, серозно-

геморрагаческий конъюнктивит, на коже различных участков тела, особенно в области

живота, на внутренних поверхностях бедер появляются фиолетово-красные пятна,

кровоизлияния и гематомы размером от 1 до 3...4 мм. У большинства животных отмечают

признаки пневмонии, отека легких и гастроэнтерита. Кожа становится цианотичной,

животные лежат, у них наблюдают клони-ческие судороги. Смерть наступает через 1...3

сут после повышения температуры тела. Погибают все заболевшие.

При подостром течении, вызываемом вирусами пониженной вирулентности, признаки

такие же, но длительность болезни увеличивается до 4...5 сут. Часть животных выживают,

болезнь у них принимает хроническое течение, и они остаются носителями и

выделителями вируса.

При хроническом течении преобладают признаки поражения легких, суставов и кожи

(многочисленные мелкие гематомы в коже нижней стенки живота, ушных раковин).

Продолжительность болезни 25...40 сут. Болезнь заканчивается смертью.

Латентное течение характерно для естественных носителей вируса — бородавочников,

лесных и кустарниковых свиней и отдельных домашних свиней. Клинически болезнь не

проявляется, но у таких животных периодически развивается вирусемия с

вирусовыделением.

Патологоанатомические признаки. При сверхостром и остром течении упитанность

сохранена, трупное окоченение выражено, кожа нижней стенки живота, ушных раковин,

промежности красно-фиолетового цвета, в толще кожи многочисленные кровоизлияния,

иногда гематомы величиной 1...5 мм. Лимфатические узлы — соматические и особенно

висцеральные (портальные, мезентериальные, бронхиальные средостенные) —

увеличены, темно-красные, на разрезе сочные, пропитаны кровью, некоторые напоминают

сгустки крови. Миокард размягчен, под эпикардом множественные полостчатые

кровоизлияния. Легкие увеличены, под легочной и реберной плеврой множественные

точечные и пятнистые кровоизлияния. Соединительная ткань легких пропитана серозно-

фибриноз-ным студенистым экссудатом, что придает органу характерное ярко

выраженное дольчатое строение. Селезенка увеличена в 2...4 раза, темно-красная, мягкой

консистенции, под капсулой точечные и пятнистые кровоизлияния. У отдельных свиней

отмечают краевые инфаркты.

Желудок наполнен кормом, слизистая оболочка набухшая, ярко-красная, с очагами

некроза. Тонкий и толстый отделы кишечника наполнены кормовыми массами, слизистая

оболочка местами ярко-крас-

374ного цвета, под ней — множественные точечные, полосчатые и пятнистые

кровоизлияния. Печень увеличена, набухшая, дряблая; под капсулой кровоизлияния;

желчный пузырь увеличен, стенки его отечны, пропитаны серозно-фибринозной

студнеобразной жидкостью. Желчь густая, часто с кровью.

Почки увеличены, размягчены, под капсулой множественные точечные и пятнистые

кровоизлияния. У некоторых трупов ткань, окружающая почки, пропитана желтоватым

серозно-фибринозным экссудатом. Слизистая оболочка почечной лоханки отечна,

покрыта кровоизлияниями.

При хроническом течении патоморфологические изменения проявляются увеличением

бронхиальных и средостенных лимфатических узлов с кровоизлияниями в паренхиму,

двусторонним гнойно-фибринозным плевритом и воспалением легких, серозно-

фибринозным перикардитом, сероз-но-фибринозными артритами, некротическими

изменениями участков кожи нижней стенки живота, ушных раковин, промежности.

Диагностика и дифференциальная диагностика. Диагноз устанавливают комплексно. В

связи с тем что африканская чума свиней по клиническим и патологоанатомическим

признакам имеет сходство с классической чумой, то основанием для подозрения на нее

является заболевание свиней, вакцинированных против чумы. При этом учитывают

эпизоотологиче-ские данные.

Окончательный диагноз устанавливают заражением подозрительным материалом (кровь,

суспензия селезенки и лимфатических узлов) свиней, вакцинированных против

классической чумы. Заражение свиней (био-проба) проводят в специализированной

лаборатории с соблюдением особых мер предосторожности. В дальнейшем при

подтверждении диагноза текущую диагностику осуществляют лабораторными методами

(РГАд и цитолиз в культурах клеток, РИФ, ПЦР и др.). Серологические типы вируса

определяют в РП, РСК, РЗГАд и другими методами.

Африканскую чуму следует дифференцировать в первую очередь от классической чумы, а

также от рожи и пастереллеза при помощи соответствующих бактериологических

исследований.

Иммунитет, специфическая профилактика. В патогенезе и иммуногенезе при

африканской чуме существенную роль играют аллергические и аутоаллергические

реакции. Аттенуированные штаммы вируса не способны стимулировать синтез

полноценных антител — последние не обладают вируснейтрализующими свойствами.

Кроме того, в природе циркулирует множество серологических и иммунологических

типов вируса. Поэтому надежных вакцин и специфической сыворотки против этой

болезни нет.

Профилактика. Основу профилактики представляют мероприятия, направленные на

недопущение заноса вируса на территорию страны. С этой целью анализируются данные о

распространении заболевания в странах мира, ограничивается или запрещается ввоз в

страну свинины и продуктов убоя свиней из неблагополучных стран. Все пищевые отходы

из самолетов, вагонов-ресторанов, кораблей и других средств передвижения,

прибывающих из-за границы, должны быть уничтожены или обеззаражены при высокой

температуре. В случае непосредственной угрозы заноса вируса из сопредельного

государства создается зона возможного заноса глубиной до 150 км от границы, и в этой

зоне осуществляется вакцинация всех свиней против классической чумы и рожи,

проводятся ветери-нарно-санитарные мероприятия, способствующие предотвращению

заноса вируса. В этой зоне все случаи заболевания свиней чумой рассмат-

-

375риваются как подозрительные по африканской чуме и принимаются экстренные меры

по уточнению диагноза.

Лечение. Больных свиней лечить запрещается. Все заболевшие подлежат уничтожению

вместе со шкурами.

Меры борьбы. При возникновении африканской чумы определяют эпизоотический очаг,

инфицированный объект, первую и вторую угрожаемые зоны.

В эпизоотическом очаге убивают всех свиней бескровным методом. Всех свиней —

павших и убитых — сжигают, остатки зарывают в землю на глубину не менее 2 м.

Малоценные предметы ухода за животными, полы свинарников (а возможно, и старые

ветхие свинарники), навоз и мусор с территорий, где находились свиньи, сжигают.

Освободившиеся от свиней помещения очищают, промывают и трехкратно

дезинфицируют горячим раствором гидроксида натрия, хлорсодержащими препаратами.

Загоны, участки пастбищ обрабатывают хлорной известью и перепахивают. Проводят

дезинфекцию спецодежды обслуживающего персонала. На территории этой зоны

запрещают содержание свиней в течение 12 мес.

В первой угрожаемой зоне (глубиной 5...20 км от эпизоотического очага) всех имеющихся

свиней убивают, а мясо используют на этой территории или выпускают только после

термической обработки. Проводят дезинфекцию помещений. Разведение свиней в этой

зоне разрешают через 6 мес после уничтожения свиней неблагополучной зоны.

Во второй угрожаемой зоне (глубиной до 100.„150 км от эпизоотического очага) за всем

свинопоголовьем устанавливают ветеринарное наблюдение, берут на учет свиней всех

форм собственности и вакцинируют против чумы (классической) и против рожи

существующими вакцинами. Запрещают скармливать свиньям непроваренные пищевые

отходы.

Карантин снимают через 30 дней после убоя свиней в двух первых зонах и осуществления

мероприятий в зоне возможного заноса. После снятия карантина устанавливают

ограничения на 6 мес.

Контрольные вопросы и задания. 1. Каков нозоареал данной болезни? 2. Охарактеризуйте эпизоотологические

особенности африканской чумы свиней. 3. На чем основывается дифференциальная диагностика классической и

африканской чумы свиней? 4. Как ставят диагноз на АЧС? 5. Какие мероприятия необходимо проводить с целью

недопущения заноса АЧС из-за рубежа? 6. Охарактеризуйте общие ветеринарно-санитарные, карантинные и

специфические мероприятия, проводимые в эпизоотическом очаге, первой и второй угрожаемой зонах.

5.20. ВИРУСНЫЙ ГАСТРОЭНТЕРИТ СВИНЕЙ

Вирусный гастроэнтерит (лат. — Gastroenteritis infectiosa suum; англ. — Transmissible

gastroenteritis; инфекционный гастроэнтерит, трансмиссивный гастроэнтерит, болезнь

Дойла и Хатчингса, ВГС) — высококонтаги-озная болезнь свиней, характеризующаяся

катарально-геморрагическим гастроэнтеритом и проявляющаяся рвотой, диареей,

дегидратацией организма и высокой летальностью поросят в первые 2 нед жизни (см. цв.

вклейку).

Историческая справка, распространение, степень опасности и ущерб. Впервые болезнь описали в США Дойл и

Хатчингс (1946). Затем она была отмечена в Японии (1956), Великобритании (1957) и во многих странах Европы, а

также в нашей стране.

Болезнь регистрируется во всех странах мира с интенсивным ведением свиноводства, и в настоящее время практически

не имеется крупных свиноводческих хозяйств, в которых не встречался вирусный гастроэнтерит. Болезнь причиняет

большой экономический ущерб

376за счет высокой заболеваемости новорожденных поросят и 100%-ной их гибели, потерь прироста живой массы (до

3...4 кг) у откормочных свиней и затрат на проведение ветери-нарно-санитарных мероприятий.

Возбудитель болезни. Впервые возбудитель выделил японский исследователь Тайима

(1970). Это оболочечный, плеоморфный ДНК-содержащий гемадсорбирующий вирус

семейства Coronaviridae, рода Coronavirus, ви-рион диаметром 60...160нм, покрытый

гликопротеидным слоем булавовидных отростков, напоминающих солнечную корону.

Гликопротеид «короны» индуцирует в организме синтез вируснейтра-лизующих антител.

Вирус эпителиотропен, репродуцируется и накапливается в эпителиальных клетках

тонкого отдела кишечника, альвеолярных макрофагах легких и в миндалинах. Легко

адаптируется и репродуцируется в цитоплазме первичных и перевиваемых клеток органов

свиней, не вызывая в первых пассажах ЦПД. Штаммы вируса, выделенные в разных

странах, серологически идентичны, но существует иммунологическое различие между

кишечными полевыми и культуральными штаммами. Вирус имеет антигенное родство с

гемагглютинирующим коронавирусом, вызывающим энцефаломиелит у поросят, а также с

коронавирусом собак и коронавирусом — возбудителем инфекционного перитонита

кошек.

Вирус устойчив к трипсину, желчным кислотам и изменениям рН от 3,0 до 11,0. В

замороженном виде вируссодержащий материал сохраняется до 18 мес, при нагревании до

56 °С инактивируется за 30 мин, при 37 °С — за 4 дня, при комнатной температуре — за

45 дней. В жидких фекалиях больных свиней на солнце инактивируется за 6 ч, в тени — за

3 дня. Растворы фенола (0,5%-ный), формальдегида (0,5%-ный), гидроксида натрия (2%-

ный) убивают вирус в течение 30 мин.

Эпизоотология. Восприимчивы только свиньи всех возрастов и пород независимо от

сезона года, причем новорожденные поросята, особенно первых недель жизни (2...3 нед),

более чувствительны. В естественных условиях восприимчивы и собаки. Лабораторные

животные не заражаются.

Источниками возбудителя служат больные и переболевшие свиньи, но в эпизоотическую

цепь могут включаться собаки, кошки, лисицы, перелетные птицы и синантропные

грызуны. У больных животных начиная с инкубационного периода и в течение 3...4 мес

после переболевания вирус выделяется с фекалиями, мочой и носовыми истечениями. У

собак и лисиц вирус размножается в кишечнике, и они могут загрязнять им внешнюю

среду.

Факторами передачи могут быть все объекты внешней среды, загрязненные вирусом, а

также мясо и продукты из мяса свиней. Новорожденные поросята заражаются через

желудочно-кишечный тракт и органы дыхания от свиноматок-вирусоносителей. В ранее

благополучные хозяйства вирус чаще заносится транспортными средствами, с вновь

ввозимыми свиньями-вирусоносителями, боенскими отходами. Следует учитывать

возможность заноса вируса собаками, птицами и грызунами. В свежем эпизоотическом

очаге болезнь проявляется в виде вспышки с охватом в течение 3...4 дней всего

свинопоголовья. Заболеваемость достигает 80...100%. Поросята-сосуны до 2-недельного

возраста и весь молодняк, народившийся в течение 2...3 нед, погибают, а у свиней

остальных возрастных групп болезнь протекает с различной тяжестью. Через 4...6 нед

после первичного появления интенсивность энзоотии снижается. У свиноматок

формируется иммунитет, и они передают антитела поросятам с молозивом, предохраняя

их от заражения.

377В откормочных хозяйствах вирусный гастроэнтерит чаще возникает среди свиней из

вновь поступивших партий с последующим распространением на все поголовье.

Летальность составляет до 3 %. Отмечена 2...3-летняя периодичность энзоотии болезни,

что можно связать со сроком передачи свиноматками колострального иммунитета

новорожденным поросятам.

Патогенез. В организм свиней всех возрастов вирус попадает главным образом через рот и, проходя через желудок,

попадает в кишечник. В эпителии тонкого отдела кишечника он интенсивно репродуцируется, вызывая разрушение

ворсинок. Через несколько часов в просвете кишечника накапливается большое количество вируса, откуда он приникает

в кровь и во все внутренние органы. В эпителии легких происходит вторичный цикл репродукции, приводящий к

существенным повреждениям альвеолярных макрофагов и эпителия легких. В результате интенсивного разрушения

цилиндрический эпителий кишечника замещается кубическим и плоским, ворсинки атрофируются.

У 90...95 % новорожденных поросят атрофия ворсинок происходит в течение первых 12..,24 ч после заражения.

Дегенерация, атрофия и десквамация эпителия кишечника и ворсинок приводят к нарушению электролитно-водного

баланса в организме, ацидозу, нарушению пищеварения и обмена веществ, что обусловливает профузную диарею и

развитие выраженного дисбактериоза. В кишечнике начинает преобладать гнилостная микрофлора. Часто болезнь

осложняется развитием эшерихиоза.

Течение и клиническое проявление. Инкубационный период длится 1... Здня, причем у

новорожденных поросят он может укорачиваться до 12... 18 ч, а у взрослых свиней

удлиняться до 7 дней.

Для первичной вспышки заболевания в хозяйстве характерно, как правило, тяжелое

течение с типичными клиническими признаками. У лакти-рующих неиммунных

свиноматок отмечают повышение температуры тела до 40,5...41 °С, отказ от корма, рвоту,

жажду, угнетение и полную агалак-тию (прекращение секреции молока), слизистые

истечения из носовых отверстий, иногда сопящее дыхание и профузную диарею. В

течение 10... 12 дней переболевают практически все свиноматки, у них формируются

иммунитет и вирусоносительство.

У поросят старше 30-дневного возраста и откормочных свиней болезнь проявляется

такими же клиническими признаками — гипертермией, рвотой, жаждой, отказом от

корма, диареей, катаральным ринитом. Переболевает почти все поголовье, больные

выздоравливают, остаются вирусоносителями и вторично не заболевают. Смертность

достигает 4...5 %. Нередко у свиней этого возраста болезнь осложняется эшерихио-зом,

сальмонеллезом и респираторными заболеваниями, и падеж значительно увеличивается.

У поросят 6... 15-дневного возраста заболевание протекает тяжелее, чем у 30-дневных, с

преобладанием профузной диареи и осложнением эшери-хиозом. Падеж среди поросят

этой возрастной группы увеличивается до 30...70%.

Особенно тяжело болезнь протекает у новорожденных поросят (1... 5 дней после

рождения). В течение 1...2 сут заболевают все поросята помета. У них появляются рвота и

профузная диарея, они отказываются сосать молозиво. Вначале фекальные массы

полужидкие, желтоватого цвета, в дальнейшем их выделение становится непроизвольным,

они приобретают серо-зеленоватый цвет и неприятный гнилостный запах. У больных

отмечают быструю потерю массы тела, цианотичность и липкость кожных покровов,

нарушение координации движения, судороги, затем наступает коматозное состояние.

Погибают почти все заболевшие поросята. Отдельные выживают, но резко отстают в

росте и часто погибают в более старшем возрасте.

378В стационарно неблагополучных хозяйствах вирус циркулирует среди свиноматок, и в

зависимости от складывающего баланса вируса и напряженности иммунитета в их

организме возможны вспышки болезни среди новорожденных поросят через

определенные промежутки времени, а также среди введенного в стадо нового поголовья.

Колостральный иммунитет у поросят сохраняется в течение 50...60 дней, и после

рождения вместе с антителами они получают от свиноматок вирус. Таким образом

осуществляется естественная симультанная иммунизация нарождающихся поросят, что

обеспечивает их защиту от заболевания в более старшем возрасте.

Патологоанатомические признаки. Кожные покровы поросят синюшные, испачканы

фекальными массами, суховатые. Желудок у одних животных переполнен свернувшимся

молоком, у других содержит лишь слизистую жидкость сероватого цвета. Слизистая

оболочка желудка гипере-мирована, под слизистой оболочкой точечные или полостчатые

кровоизлияния. Тонкий кишечник вздут и, как правило, содержит небольшое количество

мутноватой, пенистой слизи. Стенки кишечника тонкие, просвечивающиеся, дряблые,

легко разрываются. Слизистая оболочка гипе-ремирована, под ней видны точечные

кровоизлияния. Толстый кишечник наполнен жидкими кормовыми массами, слизистая

оболочка гипереми-рована.

Мезентериальные, портальные, почечные лимфатически узлы увеличены, на разрезе

суховаты. Селезенка полнокровная, под капсулой нередко обнаруживаются пятнистые

кровоизлияния, напоминающие инфаркты. Печень дряблая, иногда желтоватого цвета,

легко разрывается. Почки желтоватого цвета, дряблые, под капсулой кровоизлияния.

У взрослых свиней кроме геморрагического гастроэнтерита находят размягчение почек и

резко выраженную атрофию ворсинок в тощей и подвздошной кишке.

Диагностика и дифференциальная диагностика. Предположительный диагноз

устанавливают на основании эпизоотологических, клинических и патологоанатомических

данных.

В лабораторию для исследования направляют тощую и подвздошную кишку с

содержимым и мезентериальные лимфатические узлы от 8...9 поросят 2...3 пораженных

пометов. Материал отбирают не позднее чем через 2 ч после смерти и в сосудах Дьюара

или в термосе с сухим льдом отправляют с нарочным. В связи с фоточувствительностью

вируса вируссодержа-щие материалы следует защищать от действия света.

Для изоляции и идентификации вируса применяют первичные культуры клеток свиней, а

также перевиваемую линию клеток. Как экспресс-метод может быть использован метод

иммунофлуоресценции (исследование мазков-отпечатков, гистосрезов из кишечника

больных, зараженных культур клеток).

Окончательный диагноз подтверждают биологической пробой на 2... 7-дневных поросятах

от неиммунных свиноматок — им перорально вводят культуральный вирус или

суспензию из стенок кишечника и мезенте-риальных лимфатических узлов, свободную от

микрофлоры. Материал для заражения берут от двух-трех только что заболевших поросят

и сразу используют.

Ретроспективную диагностику осуществляют серологическими методами (обнаружение

вируснейтрализующих антител в сыворотках крови свиней в РН, РИГА и др.).

379Иммунитет, специфическая профилактика. Переболевшие свиньи приобретают

иммунитет длительностью до 2 лет. В сыворотках крови через несколько дней после

переболевания вируснейтрализующие антитела обнаруживаются в высоких титрах, но в

дальнейшем титр антител быстро снижается. Свиноматки с Молозивом передают

поросятам иммуноглобулины, однако колостральный иммунитет у поросят

непродолжительный и недостаточно напряженный. Поэтому в неблагополучных

хозяйствах молодняк необходимо защищать от заражения вирусом с первых дней пост-

натального периода, так как они получают от свиноматки слишком большую дозу

вирулентного вируса.

Для специфической профилактики болезни разработаны и применяются различные

вакцины. Во многих странах для специфической профилактики используют живые вирус-

вакцины из аттенуированных штаммов вируса. Эти вакцины вводят свиноматкам

внутримышечно, перо-рально, интраназально или комбинированным способом. Низкую

эффективность живых вирус-вакцин связывают с утратой вакцинными вирусами белков

короны и способности к репродукции в клетках тонкого отдела кишечника.

Профилактика. Для предупреждения возникновения болезни необходимо принимать

строгие меры по защите хозяйств от заноса возбудителя извне с животными-

вирусоносителями и проводить ветеринарно-сани-тарные мероприятия. Охранно-

ограничительные меры сочетают с систематически проводимой профилактической

дезинфекцией и дератизацией ферм, дезинфекцией транспортных средств, отпугиванием

диких птиц и др.

Лечение. Малоэффективно. Для подавления вторичной микрофлоры назначают

антибиотики, нитрофурановые и сульфаниламидные препараты.

Меры борьбы. При подтверждении диагноза хозяйство объявляют неблагополучным и

принимают меры, обеспечивающие максимальное разобщение заболевших и здоровых

животных. Запрещают ввоз и вывоз свиней, вывоз кормов, перегруппировки животных

без согласования с ветеринарным специалистом. Свиноматок вакцинируют.

Помещения для свиней, станки, предметы ухода, оборудование дезинфицируют 1 раз в

неделю, а также после отделения новых заболевших пометов. Для дезинфекции

используют растворы гидроксида натрия и формальдегида, препараты хлорной извести,

известковое молоко (гидро-ксид кальция). Навоз обеззараживают биотермически, трупы

свиней утилизируют.

Ограничения в хозяйстве отменяют через 21 день после последнего случая падежа,

выздоровления больных или сдачи их на убой и проведения всего комплекса ветеринарно-

санитарных мероприятий, предусмотренных инструкцией.

Контрольные вопросы и задания. 1. Каковы факторы передачи и основные пути распространения возбудителя ВГС? 2.

В чем заключаются различия клинического и эпизоотологи-ческого проявления ВГС у поросят-сосунов, отъемышей и

взрослых свиней при острой вспышке болезни и стационарном неблагополучии? 3. На основании каких данных

окончательный диагноз болезни считают установленным? 4. Охарактеризуйте основные принципы профилактики и

ликвидации ВГС в хозяйстве.

5.21. ЭНЗООТИЧЕСКИЙ ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТ СВИНЕЙ

Энзоотический энцефаломиелит свиней (лат. — Encephalomyelitis enterovirus suum;

англ. — Infectious porcine encephalomyelitis, Tesin disease; инфекционный энцефаломиелит,

энтеровирусный энцефаломиелит, бо-

380лезнь Тешена, ЭЭМ) — контагиозная энзоотическая болезнь свиней, чаще поросят,

характеризующаяся негнойным воспалением головного и спинного мозга и

проявляющаяся нервным расстройством, парезами и параличами конечностей,

истощением и гибелью.

Историческая справка, распространение, степень опасности и ущерб. Болезнь впервые диагностировал Трефна в

1929 г. в местечке Тешен (Чехословакия), откуда и пошло ее первое название — болезнь Тешена. В дальнейшем в

середине XX в. болезнь быстро распространялась в странах Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки. На

территории бывшего СССР первые сообщения о болезни Тешена приведены Н. Н. Андреевым в 1948 г. В конце

прошлого века неблагополучными были ряд областей европейской части РФ. С момента появления болезни в нашей

стране проведен широкий комплекс научных исследований по изучению возбудителя, разработке методов диагностики

и средств специфической профилактики болезни.

С 1984 г. болезнь под названием «энзоотический энцефаломиелит свиней» по представлению МЭБ отнесли к особо

опасным болезням списка А. С 1992 г. болезнь зарегистрировали как энтеровирусный энцефаломиелит свиней и отнесли

в список болезней группы В с более низким рангом опасности, поскольку в большинстве стран мира это заболевание

ликвидировано.

Возбудитель болезни. Болезнь вызывает РНК-содержащий безоболоч-ный нейротропный

вирус 1-го серотипа семейства Picornaviridae, рода Enterovirus. В 2000 г. в классификацию

данного вируса внесены изменения. Вирус, оставив в том же семействе, стали считать

неклассифицированным и именовать Тешовирусом.

На территории России циркулирует как минимум два имуннологичес-ких подтипа

возбудителя. В крови больных и переболевших животных появляются специфические

антитела.

В крови и органах вирус обнаруживается кратковременно и в небольших количествах.

Вирусемию в течение 48 ч отмечают между 4-м и 6-м днем после заражения. В головном и

спинном мозге он выявляется после вирусемии. Вирус размножается в культуре

первичных и перевиваемых клеток поросят и свиней с образованием бляшек.

По устойчивости к химическим дезинфицирующим средствам возбудитель ЭЭМ

относится к устойчивым (вторая группа). При нагревании до 70 °С теряет активность

через 10 мин. При 37 °С вирус может переживать до 17 дней, но быстро гибнет при

развитии гнилостных процессов. Вирус сохраняется при 4 и —79 "С, а также в 50%-ном

растворе глицерина при 0 "С до 20 мес, при 15 "С — более 168 дней, в замороженном виде

— годами. Выдерживает высушивание на солнце до 3 нед. В соленых и копченых

продуктах он сохраняется активным более 3 нед. Наилучшие дезинфек-танты —

хлорсодержащие препараты, формальдегид, гидроксид натрия, йодез, виркон С и др.

Эпизоотология. Восприимчивы домашние и дикие свиньи, преимущественно поросята-

отьемыши и подсвинки 2...8-месячного возраста. К экспериментальному заражению

восприимчивы поросята до 1...2 мес. Установлено, что крысы, мыши, собаки, морские

свинки, кролики являются носителями и биологическими переносчиками возбудителя.

После пер-орального заражения они способны выделять вирус в окружающую среду с

экскретами. В результате моделирования эпизоотического процесса установлено, что

грызуны и плотоядные являются одним из необходимых звеньев в эпизоотической цепи и

обусловливают формирование и поддержание природных очагов.

Источник возбудителя инфекции — клинически и латентно больные, а также свиньи-

реконвалесценты, у которых вирус сохраняется до 1 года. Возбудитель, выделяющийся из

организма больных животных и вирусо-

381носителей с секретами и экскрементами, инфицирует воду, корма, почву, подстилку и

другие объекты внешней среды, через которые заражаются здоровые животные. Мясо

павших и вынужденно убитых животных также контаминировано вирусом. Животные

заражаются через пищеварительный тракт и респираторные пути при совместном

содержании больных и здоровых. Распространителем болезни может быть

обслуживающий персонал, который механически разносит вирус на одежде и обуви. В

благополучные хозяйства возбудитель заносится в основном со свиньями и мясными

продуктами. Фактором передачи инфекции в неблагополучных районах могут быть

пищевые отходы из общественных столовых и кухонь граждан, использующих мясо,

поступающее с мясокомбината или рынка.