Барадулина В.А., Танкус О.В.(ред.) Основы художественного ремесла Часть 1

Подождите немного. Документ загружается.

Для изготовления ковра с мозаичным рисунком нужно

научиться приготовлять шерсть, валять, вырезывать узор и

сшивать ковер.

Чтобы выполнить ковер с двухцветным мозаичным ри-

сунком, берут два одинаковых по размеру готовых, тонко

свалянных (толщиной не менее 4—5 мм) войлочных пласта,

окрашенных в разные цвета и подготовленных описанным

выше способом. Один войлок накладывают на другой и, на-

неся тонкой линией мелом или угольком узор, острым ножом

прорезают одновременно оба пласта. Разъединив их, полу-

чают узорные куски войлоков, одинаковые по размерам и

конфигурации. Затем раскладывают узорные части таким

образом, чтобы получить два одинаковых по рисунку ковра,

но с разным цветовым решением фона и узора. Например, из

двух пластов войлоков синего и красного цвета можно полу-

чить два ковра: один — с синим фоном и красным узором,

другой — с красным фоном и синим узором. Орнаменталь-

ные части войлока сшивают с фоновым впритык крепкой нит-

кой, а затем на швы накладывают одноцветную или пеструю

тесьму и аккуратно пришивают ее к швам. После этого края

ковра ровно подрезают и обшивают тесьмой шириной 2—

2,5 см. Мозаичный войлочный ковер готов.

В данной главе изложены основные сведения об истории

развития искусства ручного ковроделия, назначении ковров

в быту, художественных и технологических особенностях

традиционных видов ковров, известных у народов Российской

Федерации как в далеком прошлом, так и в настоящее время.

Ручное ковроделие как одна из важнейших областей декора-

тивно-прикладного искусства находит широкое развитие в

нашей стране в условиях социалистической действительности.

Для освоения техники ковроткачества учащиеся должны

быть обеспечены простыми небольшими ковроткацкими стан-

ками, ножами-крючками, колотушками.

Из материалов необходимы: узорообразующая шерстяная

или полушерстяная крученая пряжа низких номеров, а так-

же хлопчатобумажная или льняная пряжа высокого кручения

для основы и малого кручения для утка. Для изготовления

технических рисунков ворсовых и безворсовых ковров счетной

техники выполнения понадобится клетчатая («канвовая») бу-

мага, а для безворсовых тематических (гобеленов) и войлоч-

ных ковров — картон или плотная ткань типа бортовки для

выполнения шаблонов.

Обучение изготовлению ковров должно идти от простого

к сложному: первоначально изучаются все виды ковроткачест-

ва до отработки учащимися безошибочных движений в их вы-

полнении.

Далее приступают к изготовлению несложных узорных

фрагментов. Полезно, выбрав небольшой фрагмент готового

ковра, попытаться изготовить технический рисунок и выпол-

188

нить его в материале. Параллельно рекомендуется занимать-

ся рисованием с натуры цветов и листьев, а также копирова-

нием готовых ковров.

Все сказанное в равной степени относится и к технике

ткачества безворсовых тематических ковров, где вместо техни-

ческих рисунков изготавливаются шаблоны.

Завершается работа созданием самостоятельного рисунка

небольшого коврового изделия и воплощением его в материа-

ле.

Ковроткачество — древнее искусство с прочно сложивши-

мися художественными особенностями. В связи с этим особо

рекомендуется организовывать кружки ковроделия в тех рай-

онах, где изготовление ковров является традиционным искус-

ством и бытует в настоящее время. В этом случае учащимся

будет особенно интересно и доступно изучать традиционные

особенности ковроткачества.

* Рекомендуемая литература

Канунникова Н. П. Технология изготовления худо-

жественных изделий из войлока на валяльно-войлочном обо-

рудовании отечественного производства. М., ЦБНТИ Мин-

местпрома РСФСР, 1972.

Ташлицкая Э. Н. Безворсовый ковер каякентских ку-

мыков XIX—XX вв.— Сборник трудов НИИХП. Вып. 7. М.,

1973.

Чирков Д. А. Декоративное искусство Дагестана. М.,

1971.

ИСКУССТВО РОСПИСИ ТКАНЕЙ

Узорные ткани разного назначения, пожалуй, как ни один

вид декоративно-прикладного искусства, активно несут худо-

жественную культуру в быт. Массовость выработки их застав-

ляет особо пристально отнестись к изучению искусства офор-

мления тканей.

Одной из задач этой главы является необходимость разо-

браться в особенностях узоров, их соответствии назначению

ткани, а затем научиться и самостоятельно выполнять не-

большие декоративные изделия разными способами.

Первые упоминания о получении цветных декоративных

эффектов на ткани встречаются уже в «Естественной истории»

Плиния. Множество способов оформления тканей породило и

разнообразные эффекты декорировки. Самыми древними были

разнообразные приемы нанесения резерва, т. е. состава, пре-

дохраняющего отдельные участки ткани от последующего

окрашивания. Многие из них дошли до наших дней. С древ-

нейших времен известна ручная роспись тканей в Японии,

Китае, Индонезии и Африке.

Эти способы украшения тканей были известны также в Ар-

мении, Азербайджане и на Руси. На Востоке они получили на-

звание «батик». Происхождение этого слова точно неизвестно.

На Яве, например, есть в обиходе слово «амбатик», которое

переводится как «гравировать», «рисовать», «писать». В из-

вестной мере это соответствует нанесению рисунка на ткань

с помощью резервирующего состава.

Суть заключалась в том, что разогретый воск, тонко рас-

тертую отмученную специальную глину или смесь гречневой

муки с квасцами наносили на ткань кистью или другими

приспособлениями (в Индонезии, например, тростниковой тру-

бочкой). Резерв впитывался в ткань и застывал водонепрони-

цаемой пленкой, тем самым защищая ее от окрашивания в

соответствии с нанесенным рисунком. В результате примене-

ния разнообразных резервов на окрашенном фоне проявлял-

ся рисунок естественного цвета разрисовываемой ткани. На

Руси этот состав называли «вапой». Ткань с нанесенным на

нее резервом—«вапой»—погружали в чан с краской, кото-

190

Художественная

роспись

тканей

рая окрашивала всю незащищенную резервом поверхность.

После окраски вапу удаляли.

Существовал в старину еще один интереснейший способ

декорировки ткани, носящий название «бандана». Отдельные

участки ткани туго перевязывались, и ткань окрашивалась

погружением в краску какого-либо светлого тона. Затем после

просушивания узлы или часть их развязывались, перевязы-

вались другие участки ткани, уже окрашенные, и ткань сно-

ва погружалась в краску, на этот раз уже более темную. Ког-

да же по окончании окрашивания развязывались все узлы,

на ткани обнаруживался двух — трехцветный (в зависимости

от

количества погружений) звездчатый или зигзагообразный

острый рисунок.

Позднее, примерно с XII в., начала появляться так называ-

емая «набойка». Набойка выполнялась при помощи резных

досок—«манер». Такая доска смачивалась краской или

вапой, накладывалась на ткань, разложенную на столе с мяг-

кой подстилкой, и пристукивалась — «набивалась» деревянным

молотком для лучшей пропечатки рисунка. Отсюда и набойка.

«Набивка» рисунка на ткань первоначально производилась

вручную красными или оранжевыми красками по белому или

окрашенному фону. Затем стали применять так называемые

смывные краски, а впоследствии более прочные — «заварные»

краски.

Первые русские набойки шли на украшение церковной

одежды. Сохранились только небольшие кусочки XII в.,

сильно истлевшие. По различным документам XVI—XVII вв.

мы получаем уже более широкие сведения об этом виде оформ-

ления тканей. Ткань набивной техники в зависимости от ха-

рактера узора и способа его выполнения называлась «набой-

кой» и «выбойкой», и только в XVIII в. устанавливается еди-

ное название — «набойка».

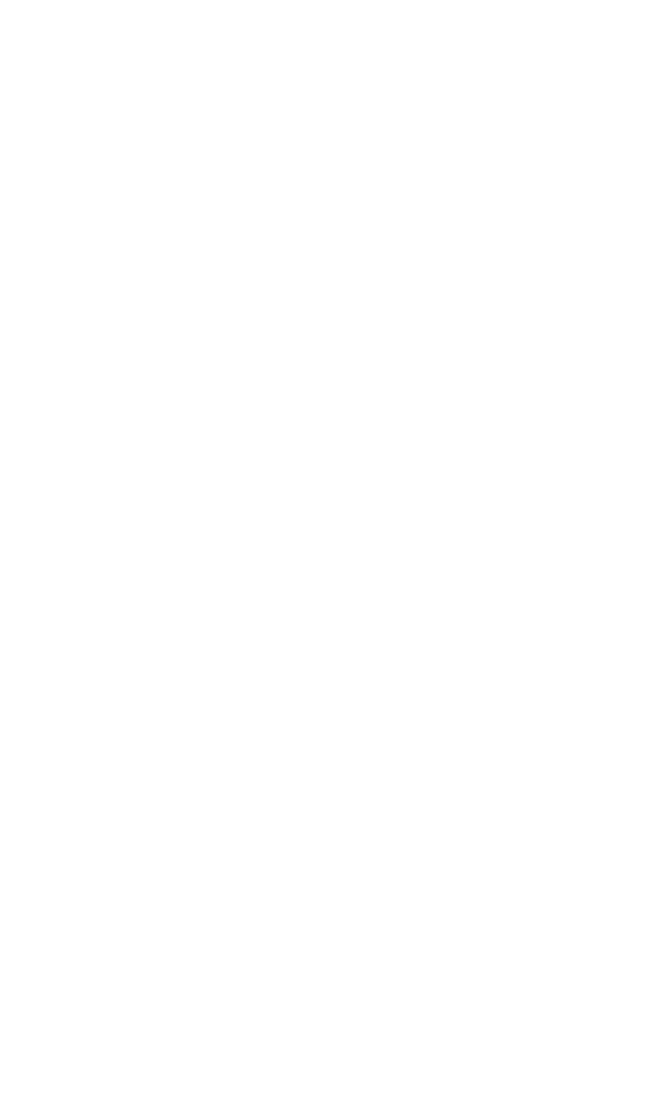

«Выбойкой» называлась ткань с рисунком естественного

цвета ткани по окрашенному фону (рис. 147), а «набойкой» —

с одноцветным или даже с многоцветным рисунком по неза-

крашенному фону. Обусловлены эти названия тем, что при

подготовке печатной доски для «выбойки» мастер-резчик «вы-

бирал» рисунок, оставляя фон выпуклым, а для «набойки»

«выбирал» фон, оставляя выпуклым рисунок.

Выбойка всегда была одноцветной, иногда только она до-

полнялась рисунком масляной краской, наносимой вручную

кистью или так называемым «квачом». Как правило, это

был «горох». Набойка же могла быть как одноцветной, так

и многоцветной. Количество цветов соответствовало количест-

ву досок, накладываемых последовательно на ткань. По-

скольку фон оставался незакрашенным, такая набойка назы-

валась «белоземельной» в отличие от кубовой выбойки, при

которой ткань после нанесения на нее вапы опускалась в

чан — куб, как правило, с синей краской.

191

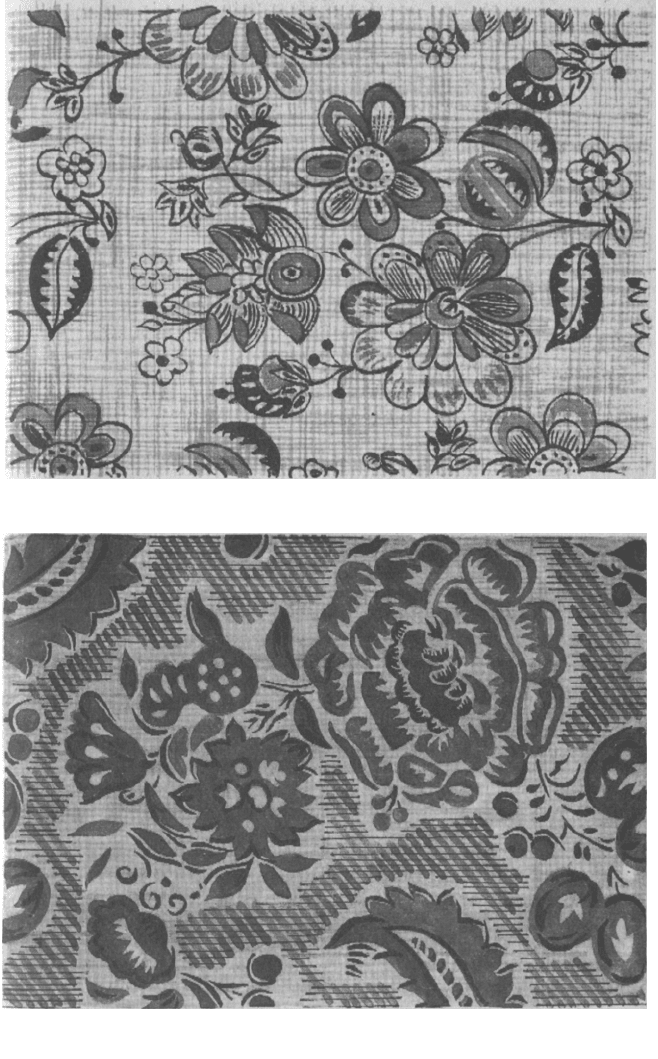

147. Русская выбойка по окрашенной ткани. Выполнена по образцу привоз-

ной парчи. Воспроизведена при помощи трафарета. XVI в. Музей Московского

текстильного института.

В связи с тем что резные доски не делались большими, то,

для того чтобы получить рисунок на большом куске ткани,

доски надо было переносить по всей длине и ширине ткани по

особым отметкам.

Таким образом на ткани появлялся узор, равномерно

повторяющийся, который называется раппортным. Более по-

дробный разбор раппортного построения рисунка будет сделан

в следующей главе.

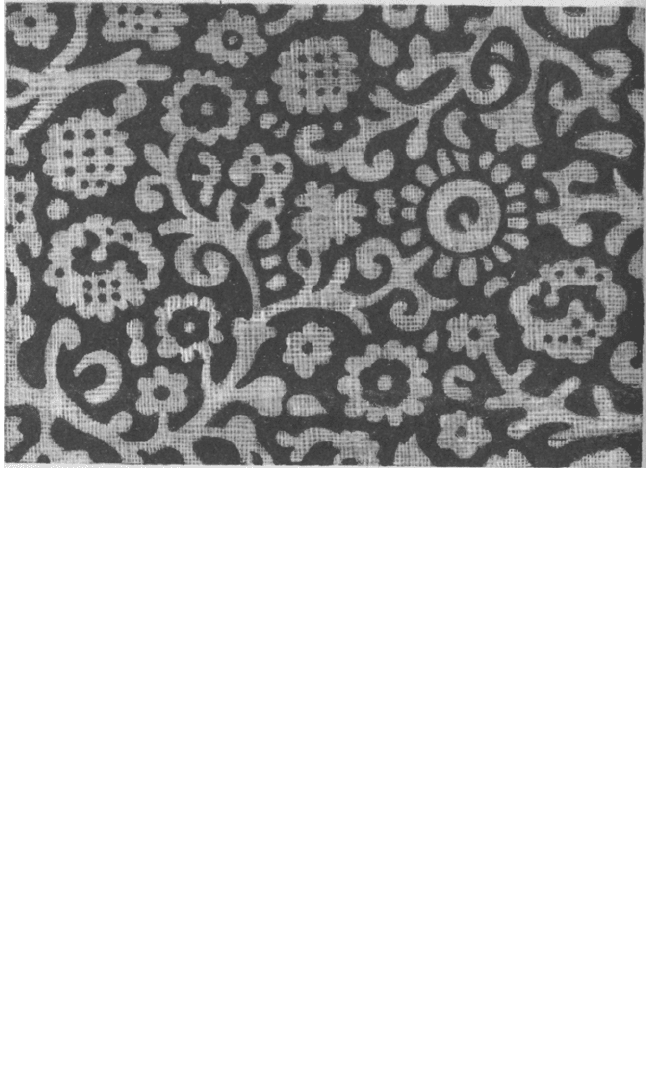

. Искусство набойки на Руси было развито достаточно силь-

но. Расцвет этого вида оформления тканей относится к

XVIII—XIX вв. (рис. 148). Набойка была широко распростра-

нена как в Центральной России (в основном в Ивановской,

Костромской, Московской губерниях), так и в Азербайджане

и Армении.

В Армении начиная с XII в. производство набоек осущест-

влялось объединениями ремесленников. Просуществовало это

искусство вплоть до XIX в., после чего стало постепенно со-

кращаться и в виде кустарного промысла сохранилось до

первой четверти XX в. Для набоек использовали хлопчато-

бумажные ткани местного производства, окрашивались они

растительными красителями. Красный цвет, например, полу-

чали, применяя отвары марены; черный, коричневый и не-

192

148. Русская набойка по хлопчатобумажной ткани. XIX в. Загорский музей.

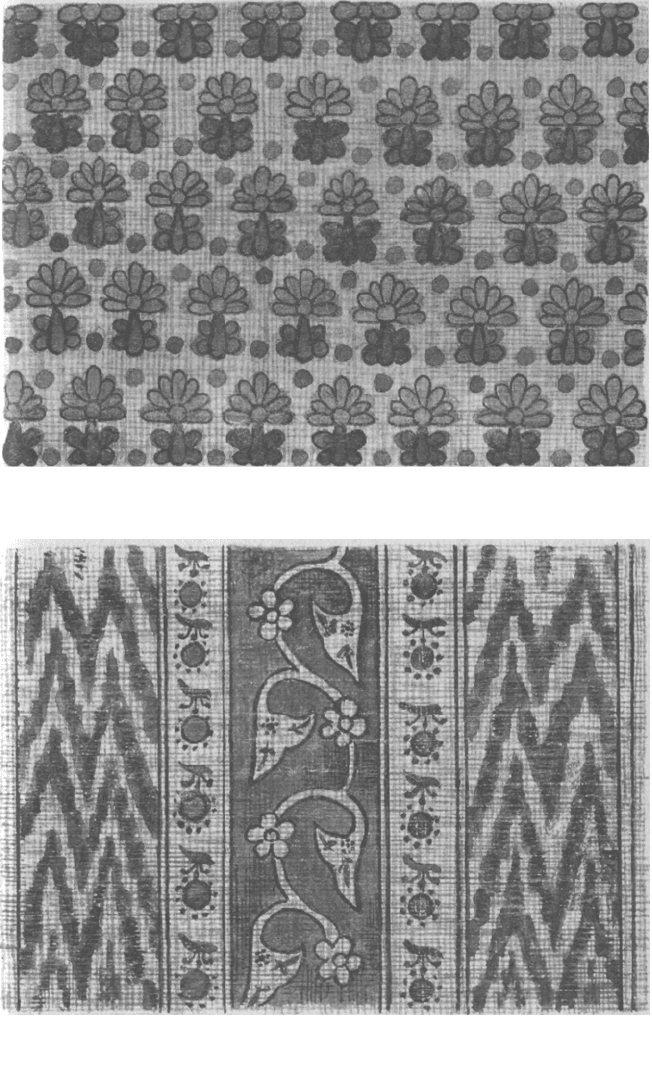

149. Армянская набойка. XIV в. Матенадаран.

7 Основы художественного ремесла

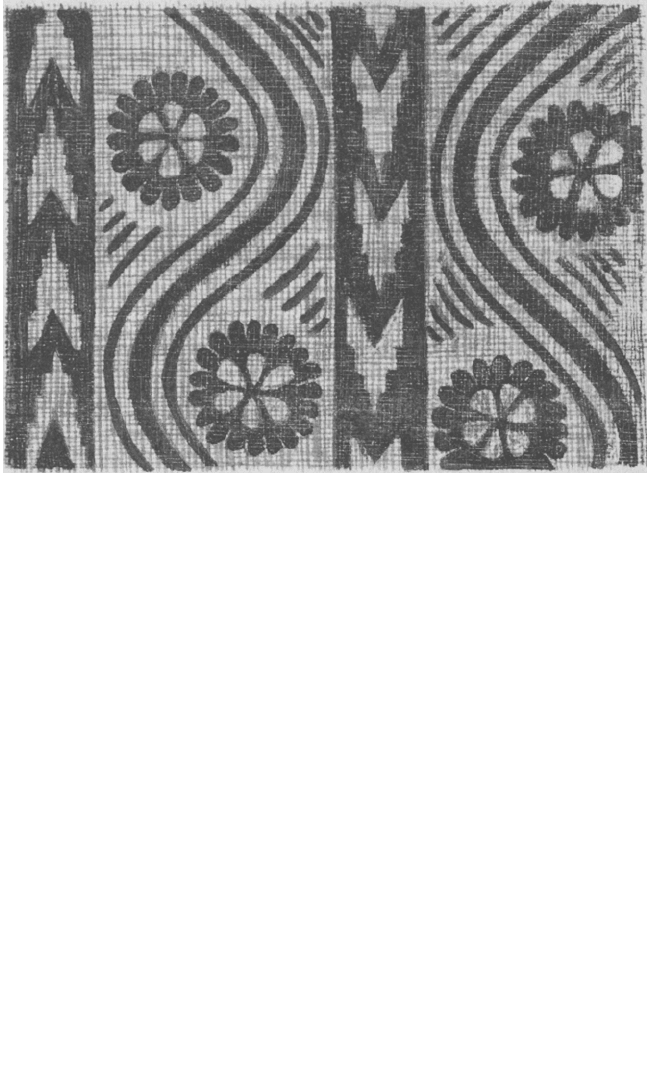

150. Армянская набойка. XV в. Матенадаран.

которые зеленые — из плодов и листьев молодого грецкого

ореха, корки граната и разных трав.

Государственное хранилище древних рукописей при Сове-

те Министров Армении (Матенадаран) располагает большим

количеством древних рукописных книг, украшенных старин-

ными набойками

1

(рис. 149, 150).

Значительному распространению набойки способствовало

то, что она имела большое применение как в женской, муж-

ской и детской одежде, так и в интерьере. Из набивных

тканей шились сарафаны, душегрейки, юбки, кофты, мужские

рубахи, порты и пр. Набивные ткани использовались как за-

навески, скатерти, ими обивалась внутренняя поверхность

сундуков, переплетались старинные книги, из них шились на-

волочки, одеяла и пологи. Особое место в костюме занимали

головные платки.

Первоначально рисунки для набойки испытывали большое

влияние иностранных тканей. В частности, широкий обмен то-

варов с Востоком — Персией, Турцией и Индией — оказал

значительное воздействие на характер набивных тканей

XVII—XVIII вв. С Востока же пришли к нам так называе-

мые «огурцы», занявшие впоследствии большое место в орна-

ментике русских тканей.

1

См.: Армянская набойка. М., 1953.

194

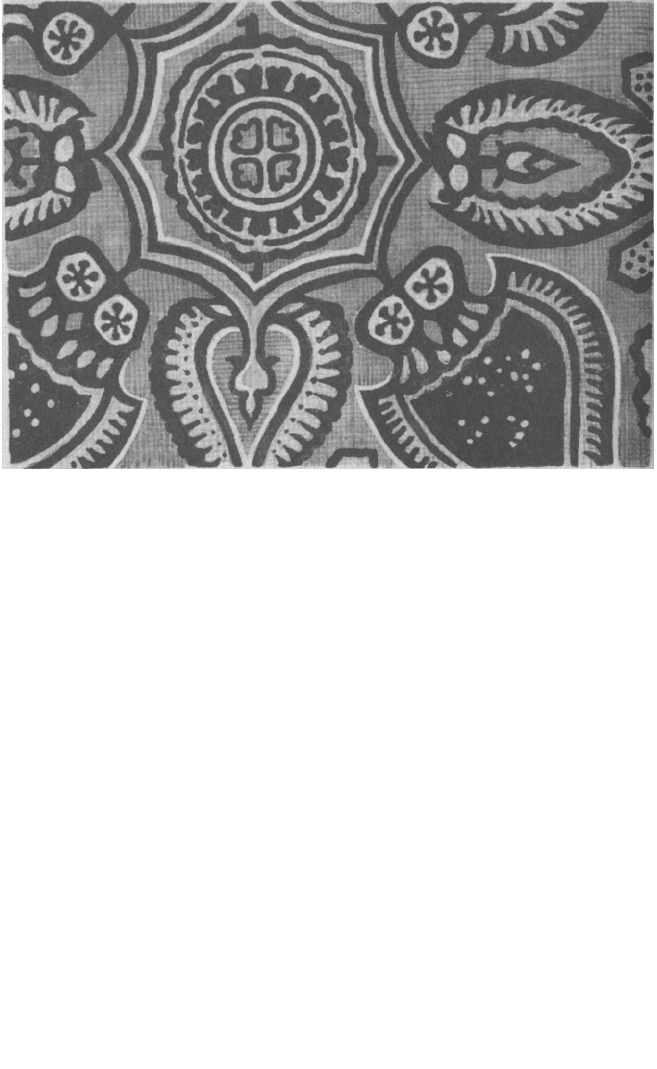

151. Русская набойка по холсту. XIX в. Музей Московского текстильного

института.

152. Русская набойка по мотивам французских шелковых тканей. XVIII в.

Музей Московского текстильного института.

153. Русская набойка в духе восточных «дорог». XVIII в. Музей Московского

текстильного института.

Первые русские набойки были большей частью мелкоузор-

чатые, основой их были растительные мотивы, предельно

обобщенные (рис. 151, 152). Позднее появились резчики, до-

стигшие виртуозного мастерства в резьбе «манер». По мере

освоения технологии резьбы и набивки рисунки усложня-

лись, и в XIX в. резные доски стали дополнять вставками из

металлических полос, изогнутых в соответствии с рисунком,

а также металлическими гвоздиками со шляпками и без них.

Металлические полосы и гвозди обрамляли сочный красоч-

ный узор тонким контуром, дополняли мелким горохом, так

называемым «пико» (рис. 153). При помощи этих вставок

часто заполнялся фон. Интересно отметить, что резчики и

мастера набойки, которые часто соединялись в одном лице, не

только не боялись сдвига цветовых пятен орнамента по от-

ношению к контуру, но нередко специально набивали рису-

нок так, что контур где-то накладывался на края рисунка,

а где-то отодвигался от них. То же происходило с печатным

фоном — гладким или узорчатым: рисунок строился так, что

вокруг орнаментальных форм, букетов образовывался про-

свет естественного цвета ткани. Просвет этот местами сужи-

вался, а местами расширялся. Эти, казалось бы, нехитрые

приемы необычайно обогащали набойку, лишали ее чертеж-

ной сухости и оживляли застывшие формы.

196

Разнообразие рисунков было необыкновенным. Об этом

говорят их старинные названия, такие, например, как «трав-

чатый», «уступами», «лапчатый», «дорогами», «струями»,

«репьями» и т. д. Великолепные образцы русской и армян-

ской набойки хранятся во многих музеях нашей страны: в

Государственном историческом музее и Музее народного ис-

кусства в Москве, в Эрмитаже и Русском музее Ленинграда,

в музеях Иванова, Горького, Ярославля, Загорска, Костромы

и многих других городов. Там же можно увидеть и сами дос-

ки, с которых печатались эти ткани.

В конце XIX—начале XX в. набивные ткани стали богаче

по цветовой гамме и разнообразнее по кругу используемых

мотивов. Приобрели известность ивановские и костромские

набойки, набойки Трехгорной мануфактуры. Но способ подго-

товки рисунка — резные доски — остался прежним. Привоз-

ные печатные машины появились только в конце XIX в., но

печать досками сохранилась в отдельных производствах и до

сих пор.

На протяжении длительного периода развития набойки

отбирались и отшлифовывались узоры, главным орнамен-

тальным мотивом которых становились цветы и листья.

В каждом растении находилась его декоративная характе-

ристика, прорисовка, и колорирование узора производилось

так, чтобы узор сливался с той или иной тканью. Шелковые,

шерстяные, хлопчатобумажные ткани — каждая из них —

требовали особого решения рисунка, подчеркивающего лег-

кость или блеск шелка, мягкость и пушистость шерсти и т. д.

В декоративных набойках, применяемых для украшения

интерьера, обивки мебели, нередки были изображения сцен

деревенской и городской жизни, зверей. Здесь поражает

мастерство рисовальщиков и граверов в создании слаженных

ритмически декоративных композиций, где фон и орнамент

являлись нераздельными частями высокохудожественного

произведения искусства.

В раппортных метровых набивных тканях детально про-

рабатывался один орнаментальный геометрический или расти-

тельный мотив, часто в виде пышного букета или жанровой

сцены, многократно повторяющийся как по всей длине, так

и по ширине ткани. Это обусловлено технологией набойки.

В связи с этим приобретало большое значение то, как рисо-

вальщик построит основной мотив, чтобы при многократном

его повторении стыки между узорными элементами не нару-

шали общей стройности декоративного рисунка и как бы

«переливались» один в другой. Модны были рисунки, кото-

рые назывались «мильфлер», представляющие собой россыпь

мелких букетиков или отдельных небольших, тщательно про-

работанных цветов и листьев и в то же время предельно

обобщенных. Применялись они для украшения тонких хлоп-

чатобумажных тканей. Печатались по неокрашенному фону,

197