Александров И.А. Метаморфические породы амфиболитовой фации Джугджуро-Становой складчатой области (условия образования и состав протолитов)

Подождите немного. Документ загружается.

ких и средних давлений образования изученных пород ДССО. Возможны два

объяснения занижения давления образования амфиболов по показаниям диа-

грамм (рис. 3.10). С одной стороны, результирующий состав амфиболов

может отражать условия регрессивного метаморфизма, гораздо более низко-

барического. С другой стороны, использованные зависимости состава амфи-

бола от давления могут иметь ограниченную область применения, т.е. при

определенных условиях (составе породы, парагенезиса или флюида) эти за-

висимости могут не работать. Хотя нельзя отрицать влияние диафтореза,

о чем свидетельствует присутствие в некоторых породах регрессивной зо-

нальных амфиболов, тем не менее маловероятно, что при понижении давле-

ния весь амфибол нацело перекристаллизовался. К тому же, состав одного

минерала не может служить надежным термометром или барометром (исклю-

чение, пожалуй, составляет микроэлементный состав), и для более точного

определения P и T предпочтительней использовать составы двух или более

сосуществующих минералов, реакции между которыми контролируются

условиями метаморфизма. Показательно, что расчет полиминеральных рав-

новесий с участием непосредственно амфибола для некоторых из изученных

пород дает давления близкие и превышающие 10 кбар.

3.3 Слюды

Группа слюд представлена в породах ДССО главным образом биотитами,

которые распространены не менее, а возможно даже и более амфиболов.

В таблице 3.4 приведены описательные статистики параметров состава био-

титов ДССО, а представительные анализы биотитов вынесены в Приложе-

ние 4В. Из Приложения 4В видно, что биотиты в породах Центрального

домена представлены в основном флогопитом, а в остальной части ДССО –

аннитом. В таблице 3.4 видно, что медиана железистости биотитов Централь-

ного домена равна 0.34, тогда как для двух других доменов она не ниже 0.5.

В связи с этим не вызывает сомнений, что железистость биотитов также конт-

ролируется главным образом валовым составом пород. Тем не менее

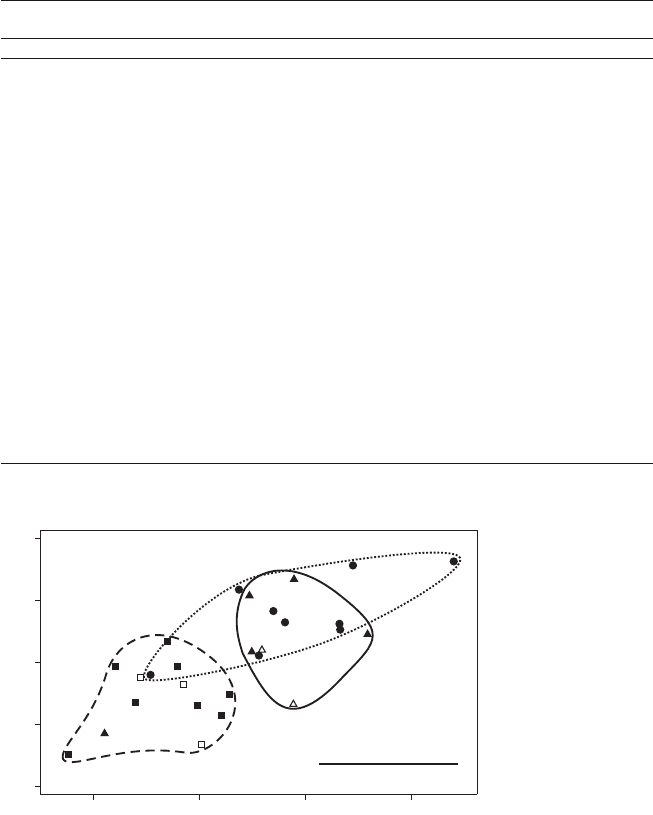

температура метаморфизма тоже накладывает свой отпечаток. На рис. 3.11

приведена диаграмма X

Fe

–Ti в биотите. Как известно содержание титана в

биотите является прямым показателем степени метаморфизма (в случае на-

сыщенности породы титаном). На диаграмме (рис. 3.11) виден четкий тренд

совместного возрастания железистости биотита и содержания в нем титана.

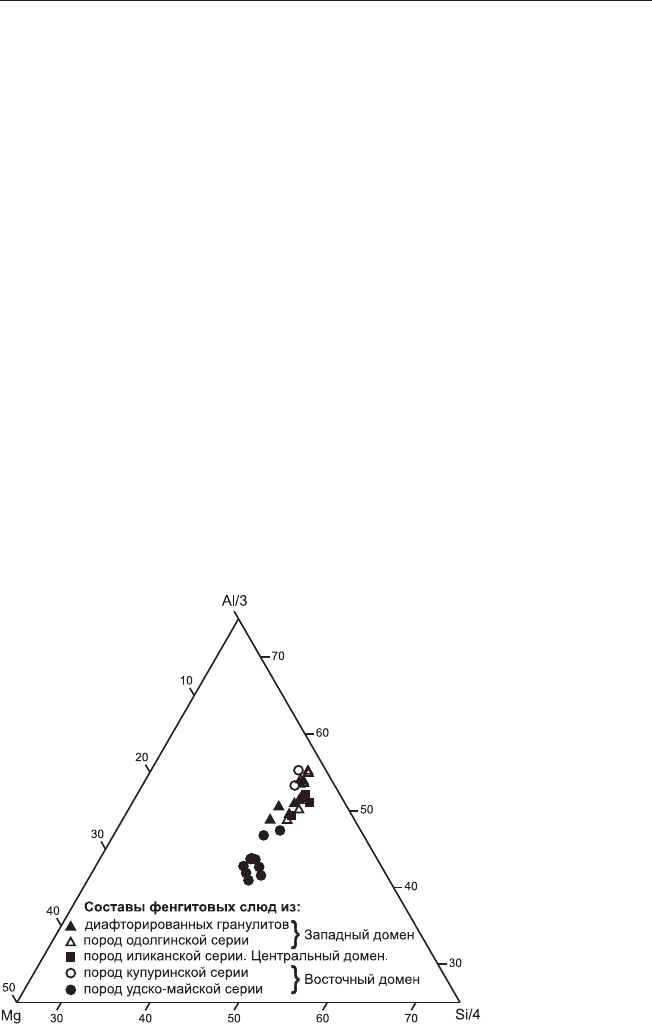

Белые диоктаэдрические слюды в породах ДССО встречаются гораздо

реже. Нами не проводилось микрозондовых исследований образцов, содер-

жащих слюды серии фенгита (исключение составляет диафторический мус-

ковит в гранулите Н-20-1). Обширные данные по белым слюдам ДССО

приведены в работе И.В. Козыревой с коллегами (1985). Согласно их данным

и нашим собственным наблюдениям, наиболее богаты фенгитами породы

удско-майской серии Восточного домена ДССО. Встречающиеся в пределах

88 Особенности минералогии

изученной области белые слюды представлены мусковитом (Rieder et al,

1999), при этом мусковиты пород удско-майской серии отличаются повышен-

ным содержанием селадонитового компонента. И.В. Козырева с коллегами

(1985) трактовали повышенное содержание магния как показатель более вы-

соких давлений образования пород удско-майской серии. Более поздние ис-

следования (Massonne & Schreyer, 1987 и др.) однозначно определили переход

от мусковита к селадониту вдоль вектора чермакитового замещения SiMgAl

-2

как следствие повышения давления. На рисунке 3.12 приведена треугольная

89Слюды

средн. σ Min 25% квартиль медиана 75% квартиль Max

Западный домен (n = 15)

Al

IV

1.24 0.03 1.19 1.23 1.25 1.26 1.30

Al

VI

0.15 0.05 0.08 0.10 0.17 0.20 0.22

X

Fe

0.48 0.04 0.41 0.45 0.49 0.50 0.56

Ti 0.17 0.04 0.12 0.13 0.16 0.19 0.22

Западный домен – гранулиты (n = 7)

Al

IV

1.22 0.03 1.18 1.21 1.23 1.24 1.25

Al

VI

0.38 0.01 0.36 0.37 0.37 0.38 0.40

X

Fe

0.33 0.01 0.32 0.33 0.34 0.34 0.35

Ti 0.09 0.01 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10

Центральный домен (n = 30)

Al

IV

1.27 0.04 1.18 1.25 1.26 1.29 1.36

Al

VI

0.29 0.10 0.13 0.21 0.26 0.40 0.44

X

Fe

0.36 0.04 0.28 0.32 0.37 0.39 0.43

Ti 0.13 0.02 0.08 0.11 0.13 0.15 0.17

Восточный домен (n = 12)

Al

IV

1.26 0.03 1.21 1.24 1.25 1.27 1.31

Al

VI

0.20 0.08 0.09 0.17 0.20 0.21 0.41

X

Fe

0.50 0.07 0.35 0.45 0.50 0.54 0.64

Ti 0.20 0.04 0.14 0.18 0.19 0.23 0.27

Таблица 3.4. Описательная статистика некоторых параметров состава биотитов ДССО.

Примечание: n – количество анализов; средн. – арифметическое среднее; σ – стандарт-

ное отклонение. X

Fe

= Fe/(Fe + Mg + Mn + Ti + Al

VI

).

0.3 0.4 0.5 0.6

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

Ti(ф.е.)

ОГ-6

584

505

Н-20-1

Fe+Mg+Mn+Ti+Al

VI

Fe

Рис. 3.11. Биотиты

ДССО на диаграмме

железистость – содер -

жание титана.

Расшифровку симво-

лов см. на рис. 3.1.

диаграмма Si/4 – Al/3 – Mg для мусковитов из пород ДССО, где ясно виден

тренд чермакитового замещения (SiMgAl

-2

) в Si-Mg части которого располо-

жены точки мусковитов удско-майской серии.

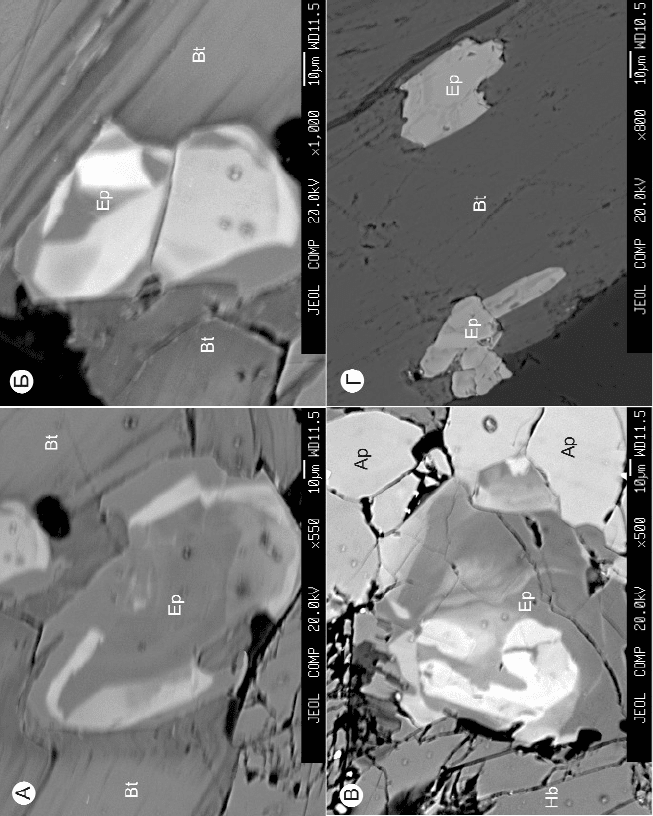

3.4 Эпидоты и цоизит

Эпидоты в породах ДССО распространены почти повсеместно. Наиболее

часто наиболее крупные и многочисленные зерна эпидота встречаются в пре-

делах Восточного домена ДССО (в частности в породах удско-майской

серии). В породах Центрального и особенно Западного доменов эпидоты за-

частую присутствуют в виде включений в гранате или амфиболе. Причем в

некоторых образцах они присутствуют только в виде включений, что может

свидетельствовать об их нестабильности при пиковых условиях метамор-

физма. Однако однозначный вывод о неравновесности таких эпидотов «пи-

ковому парагенезису» делать нельзя, особенно учитывая, что чаще всего

включения эпидота имеют низкоэнергетическую скругленную конфигурацию

границ с минералом-хозяином (Vernon et al., 2008). Диффузия в эпидотах про-

исходит достаточно медленно (Franz & Selversone, 1992), поэтому он может

сохранять запись о более ранних этапах метаморфизма.

В изученных породах присутствуют эпидоты двух подгрупп: 1) алланита,

представленные собственно алланитом (ортитом); 2) клиноцоизита, представ-

ленная главным образом эпидотом, редко клиноцоизитом. Представительные

анализы минералов подгруппы клиноцоизита приведены в Приложении 4Г.

Среднее содержание «пистацитового» компонента (Fe

3+

/ [Fe

3+

+ Al]) в этих ми-

Особенности минералогии90

Рис. 3.12. Фенгиты ДССО на

треугольной диаграмме.

нералах в породах всех доменов примерно одинаковое – 20–23 % , но имеются

небольшие расхождения по крайним значениям (табл. 3.5). В соответствии с

преобладающим изоморфизмом Fe

3+

Al

-1

в эпидот-клиноцоизитовом твердом

растворе минералы бывают зональны по Fe и Al. Направление зональности

встречается различное: как повышение содержания железа от центра к краю,

связанное, вероятно, с ростом температуры (Franz & Selversone, 1992), так и

обратный тренд. Другой тип замещения, встречающийся в изученных эпидо-

тах – это Ca V РЗЭ. В породах Восточного домена (главным образом удско-

майской серии) распространены эпидоты, имеющие ядро алланитового

состава с оболочкой, отвечающей по составу собственно эпидоту (Козырева

и др., 1985). В породах Западного и Центрального доменов зональность РЗЭ-

содержащих эпидотов более сложная и разнообразная (рис. 3.13а-в). Субго-

могенные алланиты без перехода в эпидот встречаются достаточно редко

(рис. 3.13г). В породах Центрального домена алланит часто близко ассоции-

рует с фторсодержащим апатитом (рис. 3.13в).

Цоизит является ромбическим полиморфом клиноцоизита и традиционно

входил в группу эпидота. Однако при последнем пересмотре номенклатуры

эпидотов (Armbruster et al., 2006) цоизит был исключен из данной группы,

поскольку является единственным из ~ 20 минералов, имеющим не моноклин-

ную сингонию. Кристаллическая структура цоизита является более упорядо-

ченной, чем у его моноклинного полиморфа, и он более устойчив при

высоких давлениях метаморфизма и часто встречается в эклогитах, где и был

впервые обнаружен (Armbruster et al., 2006).

Цоизит менее распространен в породах ДССО, чем эпидот. В пределах

Западного домена ни нами, ни предшественниками (Панченко, 1985) он

средн. σ Min 25 % квартиль медиана 75 % квартиль Max

Западный домен (n = 16)

X

Al

0.48 0.02 0.42 0.48 0.48 0.49 0.50

X

Fe

0.13 0.02 0.11 0.12 0.12 0.13 0.18

X

Ca

0.39 0.00 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39

Fe/(Fe+Al) 0.21 0.03 0.19 0.19 0.20 0.22 0.30

Центральный домен (n = 6)

X

Al

0.49 0.03 0.46 0.47 0.49 0.51 0.54

X

Fe

0.12 0.03 0.08 0.10 0.13 0.14 0.15

X

Ca

0.39 0.00 0.38 0.39 0.39 0.39 0.40

Fe/(Fe+Al) 0.20 0.05 0.13 0.17 0.21 0.23 0.24

Восточный домен (n = 26)

X

Al

0.47 0.02 0.43 0.46 0.47 0.48 0.52

X

Fe

0.14 0.02 0.09 0.13 0.14 0.15 0.18

X

Ca

0.39 0.01 0.37 0.38 0.39 0.39 0.40

Fe/(Fe+Al) 0.23 0.04 0.15 0.21 0.23 0.24 0.29

Примечание: n – количество анализов; средн. – арифметическое среднее; σ – стандарт-

ное отклонение. X

Al

= Al/(Al + Fe + Ca), X

Fe

= Fe/(Al + Fe + Ca), X

Ca

= Ca/(Al + Fe + Ca).

Таблица 3.5. Описательная статистика некоторых параметров состава эпидотов ДССО.

Эпидоты и цоизит 91

Рис. 3.13. Эпидоты в

породах Центрального

домена ДССО.

Фотографии в отражен-

ных электронах.

А–В – эпидот с аллани-

том обр. ОГ-5-2. Интен-

сивность окраски – пока-

затель количества РЗЭ.

Г – алланит в биотите

обр. ОГ-6-5-1.

93Пироксены

обнаружен не был. В пределах Центрального и Восточного домена тоже

достаточно редок и зачастую развивается по биотиту. Иногда зерна цоизита

обрастают эпидотовой оболочкой. Содержание Fe

2

O

3

в цоизитах от 0.5 до

3 вес. %, в пределах Восточного домена – 2.1–3 вес. %.

3.5 Пироксены

В породах амфиболитовой фации ДССО иногда присутствуют клинопи-

роксены, представленные диопсидом. Наиболее распространены клинопи-

роксены в породах удско-майской серии Восточного домена (Козырева и др.,

1985) и в породах Западного домена. Микрозондовому анализу были подверг-

нуты только два диопсид-содержащих образца Западного домена и один об-

разец Центрального домена. Представительные анализы минералов

приведены в Приложении 4Д.

В образцах Восточного домена клинопироксены встречаются главным об-

разом в амфиболовом матриксе. Ядра некоторых зерен клинопироксенов со-

держат повышенное по сравнению с периферией количество жадеитового

компонента – до 1.5 вес. % Na

2

O (от 0.2–0.5 %) и от 1 до 4 вес. % Al

2

O

3

(При-

ложение 4Д). Повышенное содержание жадеита является свидетельством вы-

соких давлений. При эксгумации эклогитов богатые натрием пироксены часто

замещаются диопсид-плагиоклазовыми симплектитами (Stipska & Powell,

2005). В обоих образцах (Н-3-3 и Н-3-4) в амфиболе встречаются изометрич-

ные зерна клинопироксена, имеющие плагиоклазовое ядро (рис. 3.4а).

Как видно из фотографии (рис. 3.4а), другое зерно клинопироксена, находя-

щееся радом с гранатом, отделено от последнего каймой из амфибола.

В образце ОГ-9 Центрального домена ДССО клинопироксен (диопсид)

присутствует исключительно в виде включений в амфиболе, основная часть

которого представлена эденитом. Диопсид отделен от эденитового матрикса

актинолитовой оторочкой переменной ширины и практически не содержит

жадеитового компонента (Приложение 4Д). Моноклинные пироксены из

пород удско-майской серии (Восточный домен), анализы которых приведены

в работе И.В. Козыревой с коллегами (1985), характеризуются невысоким со-

держанием оксида натрия (до 0.67 вес. %), но содержание Al

2

O

3

в них доходит

до 4.39 вес. %.

В образце гранулита Н-22-1 из Западного домена присутствует ортопи-

роксен, представительные анализы которого приведены в Приложении 4Д.

3.6 Полевые шпаты

Калиевый полевой шпат в породах ДССО достаточно редок и встречается,

главным образом, как вторичный минерал. В свою очередь плагиоклаз

является практически обязательным участником минеральных ассоциаций и

отсутствует только в единичных образцах амфиболитов. Представительные

анализы плагиоклазов приведены в Приложении 4Е. В изученных породах

плагиоклаз часто бывает зональным и/или образует зерна различного состава.

Для таких образцов приведены контрастные пары анализов.

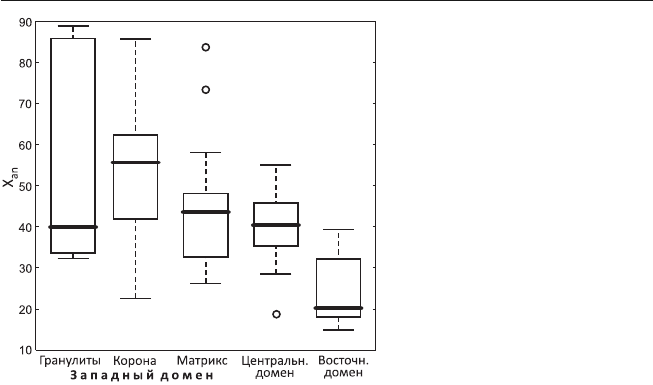

Описательные статистики состава плагиоклазов ДССО приведены в таб-

лице 3.6 и для наглядности визуализированы в виде диаграммы на рисунке 3.14.

Для Западного домена, кроме плагиоклазов из матрикса пород амфиболитовой

фации, приведены данные по составу плагиоклазов из амфибол-плагиоклазовых

корон вокруг гранатов в этих породах, а также по составу плагиоклазов из

гранулитов Зверевского блока. Как видно из таблицы и рисунка, плагиоклазы

короны демонстрируют наибольшие вариации состава от 22.5 до 85.6 номера

анортита (табл. 3.6). Причем часто значительные вариации прослеживаются

в пределах одного образца, что может свидетельствовать о достаточно

быстрой эксгумации пород, когда минералы короны не успевали достигать

равновесия. Как уже отмечалось, мы полагаем наличие амфибол-плагиоклазовых

корон вокруг гранатов следствием субизотермической экзгумации. Следует

отметить, что плагиоклазы матрикса пород Западного домена также отличаются

наибольшим размахом колебаний состава в одном образце среди пород

ДССО (Приложение 4Е). Разница между минимальным и максимальным со-

держанием анортита в плагиоклазе одной породы здесь иногда достигает 20

и более процентов, тогда как в пределах Восточного и Центрального доменов

эта разница не превышает 10 %, а плагиоклазы значительной части образцов

практически гомогенны по составу (Приложение 4Е). Зональность плагиоклазов

Таблица 3.6. Описательная статистика состава плагиоклазов ДССО.

средн. σ Min 25 % квартиль медиана 75 % квартиль Max

Западный домен (n = 29)

ab 55.88 13.35 16.21 51.06 56.35 65.23 73.26

an 43.39 13.49 26.21 32.62 43.65 48.09 83.79

or 0.73 0.64 0.00 0.23 0.58 1.03 2.38

Западный домен – корона вокруг Grt (n = 63)

ab 45.20 13.81 14.38 37.51 43.59 56.41 76.93

an 54.27 13.96 22.53 42.11 55.69 62.03 85.62

or 0.53 0.38 0.00 0.26 0.45 0.75 1.77

Западный домен – гранулиты (n = 24)

ab 44.73 25.05 10.46 14.03 59.82 66.40 67.73

an 55.15 24.94 32.27 33.60 39.91 85.72 88.81

or 0.12 0.19 0.00 0.00 0.00 0.20 0.73

Центральный домен (n = 88)

ab 59.31 7.04 44.84 53.92 59.17 64.21 80.32

an 40.30 7.23 18.87 35.31 40.60 45.73 54.97

or 0.39 0.40 0.00 0.00 0.35 0.61 1.89

Восточный домен (n = 27)

ab 75.22 7.50 60.19 70.08 78.20 80.20 83.23

an 23.33 7.68 14.86 18.29 20.27 29.19 39.35

or 1.45 0.64 0.46 0.94 1.35 1.92 2.80

Примечание: n – количество анализов; средн. – арифметическое среднее; σ – стандарт-

ное отклонение.

Особенности минералогии94

Западного домена редко бывает

концентрической, а скорее ее

можно отнести к «пятнистой»

(patchy). Нередко по составу

отличаются разные зерна пла-

гиоклаза в одном образце, а

последовательность их кри-

сталлизации не всегда дешиф-

руется. Таким образом, иногда

невозможно однозначно опре-

делить тренд изменения состава плагиоклаза.

Как видно из рисунка 3.14 и таблицы 3.6, наиболее специфический состав

имеют плагиоклазы Восточного домена, отличаясь от минералов остальной

части ДССО более низким содержанием анортита. При этом характерно

(рис. 3.2), что гранаты Западного (как и Восточного) домена ДССО имеют

высокое содержание гроссулярового компонента, что может свидетельство-

вать об отсутствии дефицита кальция и в пользу условий метаморфизма в ка-

честве фактора, определившего состав плагиоклазов. Далее будет показано

(раздел 4.3.5), что перераспределение кальция из плагиоклаза в гранат про-

исходит с увеличением давления метаморфизма (при постоянной темпера-

туре), поэтому величина соотношения содержания гроссуляра в гранате к

составу сосуществующего плагиоклаза является качественным показателем

давления метаморфизма.

3.7 Прочие минералы

В качестве вторичного минерала в изученных породах ДССО часто встре-

чается хлорит, который обычно развивается по амфиболу или биотиту. Про-

анализированные хлориты относятся к окисленным хлоритам и представлены

рипидолитом, пикнохлоритом, дафнитом и брунсвигитом (Приложение 4Ж).

Наиболее распространенными из акцессорных минералов являются апа-

титы, представленные фторапатитом с содержанием фтора около 5 вес. %.

Апатиты встречаются в подавляющем большинстве метаморфических пород

ДССО (Приложение 1).

Широкое распространение в метаморфических породах ДССО имеют

также минералы титана – сфен, ильменит и реже рутил (Приложение 1).

Рис. 3.14. Содержание анортита

(%) в плагиоклазах разных

доменов ДССО на диаграммах

размаха.

Исходные данные в табл. 3.6.

Условные обозначения см. на ри-

сунках 3.2 и 2.1.

Прочие минералы 95

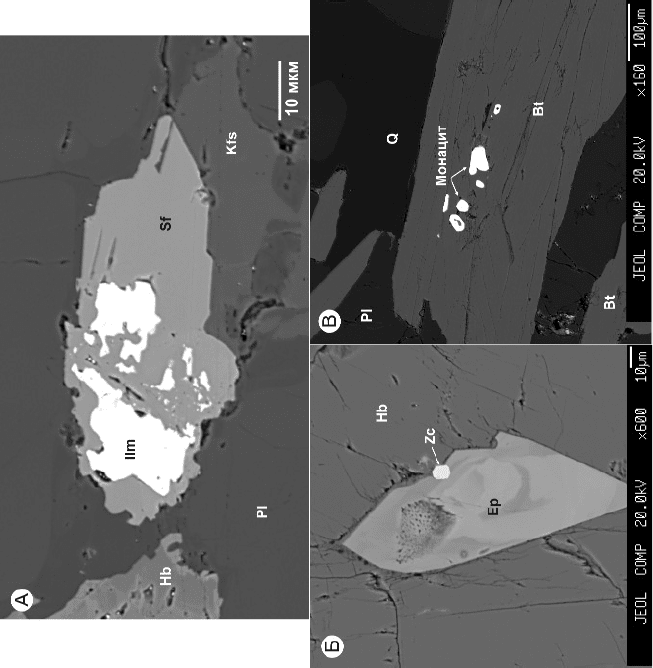

Рис. 3.15. Акцессорные минералы

в породах ДССО.

Фотографии в отраженных электронах.

А – замещение ильменита сфеном

(обр. Н-9-2); Б – частичное включение

циркона в эпидоте алланитового сос -

тава (обр. ОГ-6-3); В – монацит в био-

титовой лейсте (обр. ОГ-6-5).

Химические составы сфенов и ильменитов приведены в Приложении 4Ж.

Иногда по ильмениту развивается сфен (рис. 3.15а). Как видно из Приложе -

ния 4Ж, ильмениты содержат до 19 % гематита (0.19 ф.е. Fe

3+

). И.В. Козыре-

вой и соавторами (1985) были проанализированы минералы ряда

гематит-ильменит с содержанием до 79 % гематита. Причем в разностях с вы-

соким содержанием гематита отмечалось наличие отчетливых структур рас-

пада. С другой стороны встречаются практически гомогенные ильмениты с

содержанием Fe

3+

< 1 % (Приложение 4Ж; Козырева и др., 1985).

Из рудных минералов также встречается магнетит (Приложение 1, При-

ложение 4Ж), сульфиды железа, реже халькопирит и известна находка арген-

топентландита в обнажении р. Гилюй (Шарова и др., 2008). В породах

Центрального домена магнетит нами обнаружен не был, а в породах Запад-

ного домена он приурочен главным образом к структурам распада граната

(амфибол-плагиоклазовым коронам), где его появление связано с регрессив-

ной стадией метаморфизма. И.В. Козыревой и соавторами (1985) отмечается

наличие магнетита также в породах иликанской серии Центрального домена.

В некоторых породах Центрального и Восточного домена встречается

циркон. Зерна циркона мелкие – обычно не более 10 микрон. На фото

(рис. 3.15б) представлено частичное включение циркона в алланите. В поро-

дах Западного домена циркон обнаружен не был, что, однако, не исключает

возможности его присутствия в них.

В образце биотитового гнейса ОГ-6-5 (Центральный домен) в биотитовой

лейсте был обнаружен монацит (рис. 3.15в).

97Прочие минералы