Александров И.А. Метаморфические породы амфиболитовой фации Джугджуро-Становой складчатой области (условия образования и состав протолитов)

Подождите немного. Документ загружается.

Глава III

ОсОбеннОсти минералОгии

Тогда как валовый химический состав метаморфических пород главным

образом наследуется от протолита, минеральные парагенезисы, состав

и микроструктуры минералов отражают условия метаморфизма при кото-

рых они образовались. Минеральные ассоциации изученных пород Джугд-

журо-Становой складчатой области приведены в Приложении 1, а состав

минералов – в Приложении 4.

Изученные в работе минеральные парагенезисы не всегда являются

наиболее представительными. При отборе образцов мы отдавали предпоч-

тение гранатсодержащим метабазитам. Такой выбор объясняется высокой

информативностью парагенезисов с гранатом для целей термобарометрии

и вероятной магматической первичной природой этих пород (для изучения

геохимии протолитов, глава II). Особое внимание уделялось минеральным

ассоциациям с наиболее богатым набором железо-магнезиальных минера-

лов (гранат, амфибол, биотит, эпидот, клинопироксен). Таким образом,

среди изученных пород отсутствуют достаточно широко распространенные

«немые» биотитовые и амфибол-биотитовые гнейсы без граната.

Микрозондовые анализы минералов из образцов Западного и Централь-

ного доменов выполнялись автором в лаборатории рентгеновских методов

ДВГИ ДВО РАН на микроанализаторе JEOL JXA-8100, оснащенном энер-

годисперсионным анализатором Oxford Instruments INCA (модель 7412).

Режим съемки – ускоряющее напряжение катода 20 кВ и ток излучения

1×10

-8

А. Большинство анализов породообразующих минералов дублиро-

валось при помощи энергодисперсионного (EDS) и волновых (WDS) ана-

лизаторов, и в работе использовались главным образом результаты,

полученные с помощью волновых спектрометров. Однако в ряде случаев

были сделаны только EDS анализы, которые и были использованы. Состав

минералов Восточного домена определялся на микроанализаторе Camebax

в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (г. Петропавловск-Кам-

чатский). Рабочие условия съемки: напряжение 20 кВ, ток 50 мА. Анали-

тик – Чубаров В.М. Поскольку породы Восточного домена лично автором

на микрозонде не изучались, некоторые микроструктурные особенности и

характеристики зональности минералов остались невыясненными. Всего

было выполнено более 1700 точек анализов в 47 образцах ДССО.

3.1 Гранаты

Со времени появления микрозондового анализа и, следовательно, возмож-

ности изучения неоднородности химического состава минералов гранат при-

ковывает наиболее пристальное внимание петрологов. Причиной тому

являются уникальные свойства этого минерала (Robinson, 1991): 1) очень вы-

сокие концентрации Fe и Mn по сравнению с сосуществующими породооб-

разующими минералами (т.е. коэффициенты распределения чувствительны к

температуре); 2) наивысшая плотность среди большинства сосуществующих

минералов (т.е. реакции с гранатом чувствительны к изменению давления);

3) более медленная внутрикристаллическая диффузия элементов при росте

граната сравнительно с другими минералами, что позволяет проследить из-

менение условий метаморфизма. В связи с этим, как будет показано далее,

гранатсодержащие парагенезисы оказались наиболее полезны для определе-

ния PT–условий метаморфизма пород ДССО. Представительные составы из-

ученных гранатов приведены в Приложении 4А.

Известно, что наличие граната в породах зависит от валового состава

пород, и чем выше железистость метаморфических пород, тем больше веро-

ятность кристаллизации в них граната (например, Laird & Albee, 1981). Порог

железистости (100 – Mg#), выше которого в породах ДССО гранат имеет ши-

рокое распространение, равен примерно 53 % (Приложение 2).

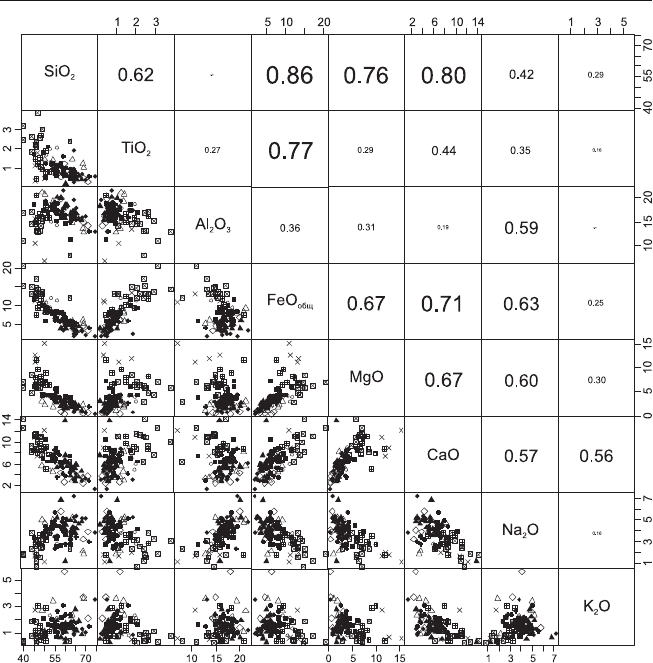

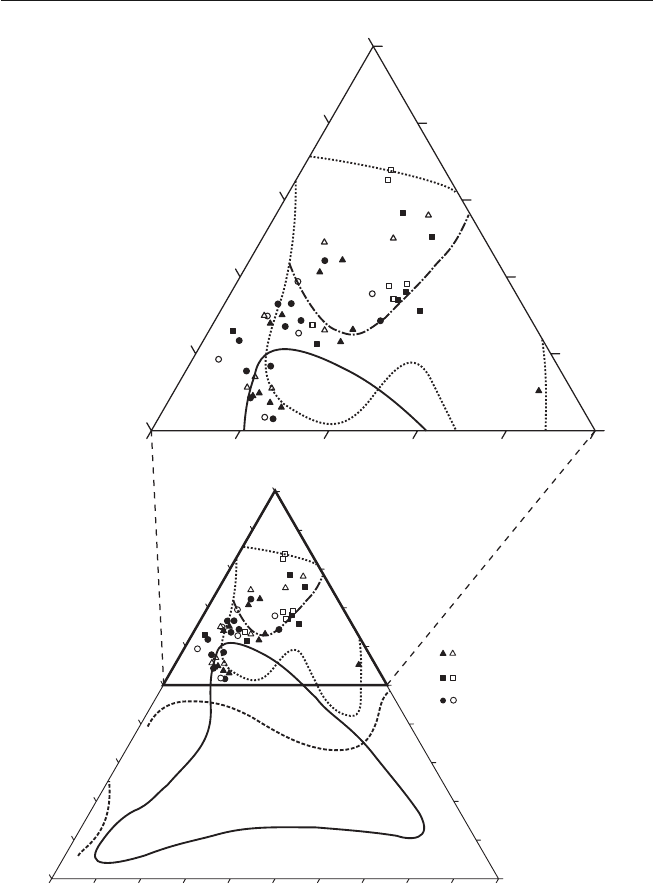

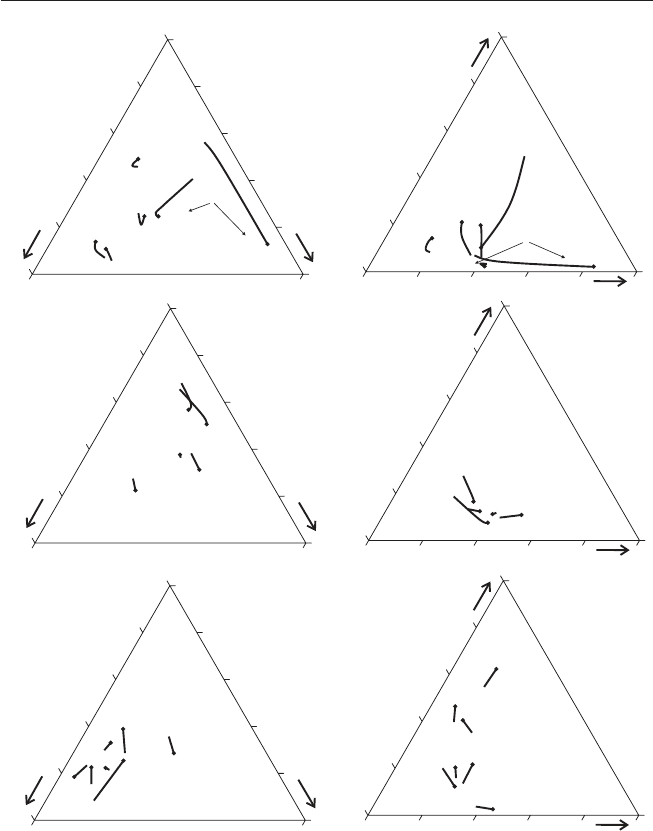

Составы изученных гранатов были нанесены на диаграмму Н.В. Соболева

(рис. 3.1). Для субгомогенных гранатов было использовано по одному пред-

ставительному анализу, а для зональных разностей – по два анализа, первый

из которых по нашему мнению отвечает наиболее «пиковому» (соответствую-

щему максимальным PT) сохранившемуся составу граната (главный при-

знак – низкий X

Fe

), а второй – минимальным зафиксированным PT (высокий

X

Fe

). Эти же составы в дальнейшем использовались для целей термобаромет-

рии, а иногда выбор точек анализа корректировался на основании показаний

геотермометров. На представленной диаграмме (рис. 3.1) большинство об-

разцов попадает в поле пород амфиболитовой фации, но часть гранатов обла-

дает повышенным содержанием гроссулярового компонента и выходит за

границы составов амфиболитовой фации, занимая поля гранулитовой и эк-

логитовой фаций. Главным образом это гранаты Западного и Восточного до-

менов ДССО, тогда как гранаты Центрального домена тяготеют к полю

эпидот-амфиболитовой фации.

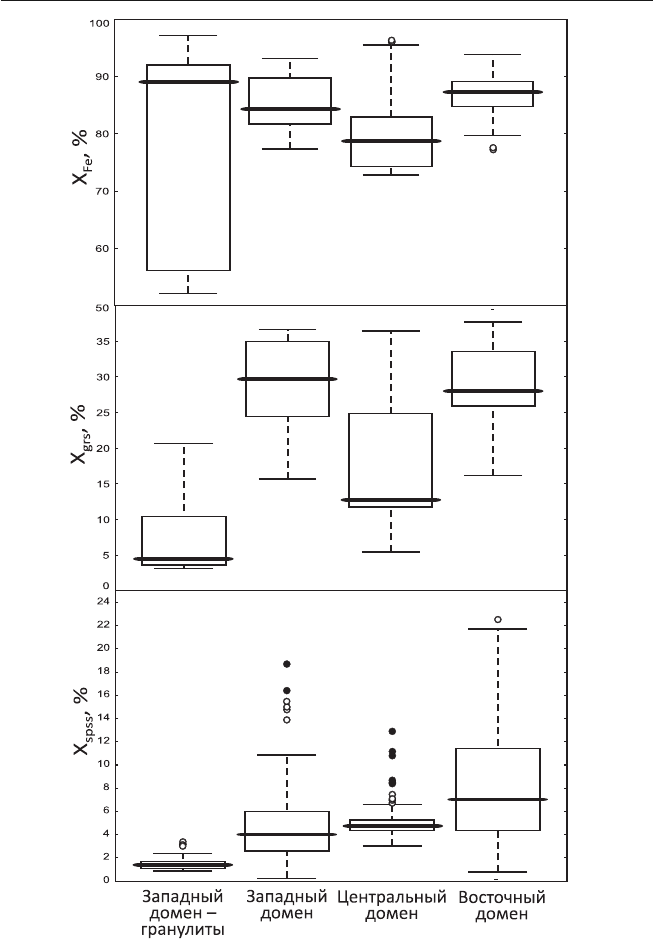

В таблице 3.1 приведены описательные статистики составов гранатов из

разных доменов ДССО, рассчитанные с использованием всех точек анализов

(кроме явно ошибочных). На основании этих статистик построены диа-

граммы размаха (рис. 3.2) для железистости, содержания гроссулярового и

спессартинового компонентов. Как видно из таблицы и диаграмм, породы

Центрального домена в целом характеризуются более низкой железистостью

70 Особенности минералогии

домены

Центральный

Западный

Восточный

IV

III

II

I

alm+spss

py

grs

50

50

70

30

40

20

10

90

80

60

IV

III

II

I

alm+spss

py

grs

71Гранаты

Рис. 3.1. Представительные составы гранатов ДССО на диаграмме фациальной

принадлежности гарантов по Н.В. Соболеву.

Фации: I – эклогитовая, II – гранулитовая (вместе с фациями кианитовых гнейсов и сланцев),

III – амфиболитовая, IV – эпидот-амфиболитовая.

Полые знаки – пиковые составы, залитые – составы, отвечающие минимуму PT.

(медиана – 78.78 %, против 84.34 % для Западного и 87.27 % – Восточного

доменов), что связано с более высоким содержанием MgO в этих породах

(см. таблицы 2.1, 2.5 и 2.6). Содержание гроссулярового компонента в грана-

тах Центрального домена также в целом ниже, чем в соседних доменах ДССО

(медианы: 12.82 % для Центрального, 29.76 % для Западного и 28.08 % для

Восточного доменов). Ранее И.В. Козыревой с соавторами (Козырева и др.,

1985) также было отмечено более высокое содержание кальция в гранатах

удско-майской серии (Восточный домен) по сравнению с другими породами

ДССО. Эта особенность гранатов удско-майской серии объяснялась более вы-

соким литостатическим давлением образования этих пород. Действительно,

изученные гранатсодержащие породы Центрального домена являются даже

более кальциевыми, чем аналогичные породы Восточного домена (таб-

лицы 2.1 и 2.6), следовательно, можно исключить доминирующее влияние ва-

лового состава породы на количество гроссулярового компонента в гранате.

В главе IV будет обоснован вывод о более высоком давлении образования

пород Восточного и Западного доменов ДССО по сравнению с Центральным.

Гранаты из двух образцов гранулитов Зверевского блока отличаются наиболее

72 Особенности минералогии

средн. σ Min 25 % квартиль медиана 75 % квартиль Max

Западный домен (n = 98)

py 9.78 2.83 4.84 7.91 9.44 11.45 15.66

grs 29.56 6.00 15.67 24.43 29.76 34.95 36.67

alm 55.98 7.66 44.54 50.15 51.81 63.48 70.17

spss 4.69 3.61 0.07 2.45 3.89 5.84 18.59

X

Fe

84.94 4.45 77.28 81.66 84.34 89.69 93.13

Западный домен – гранулиты (n = 38)

py 25.77 10.72 14.76 17.10 19.04 39.42 41.77

grs 7.75 5.17 3.09 3.60 4.50 10.39 20.65

alm 65.02 7.57 53.79 56.03 68.17 71.55 75.05

spss 1.45 0.67 0.74 0.96 1.30 1.55 3.28

X

Fe

72.03 10.43 56.29 58.70 78.45 80.16 83.28

Центральный домен (n = 106)

py 16.34 5.13 2.06 12.10 17.47 21.30 22.76

grs 16.25 7.96 5.47 11.78 12.82 24.88 36.44

alm 62.42 4.78 54.01 58.41 61.51 63.91 74.12

spss 4.99 1.54 2.87 4.20 4.66 5.13 12.80

X

Fe

79.64 5.46 72.82 74.32 78.78 82.92 96.38

Восточный домен (n = 27)

py 8.61 3.34 2.94 6.83 8.31 9.23 18.67

grs 28.79 6.00 16.14 26.02 28.08 33.32 37.73

alm 54.46 8.15 44.14 47.35 54.29 60.91 69.27

spss 8.15 5.94 0.65 4.35 6.94 10.57 22.40

X

Fe

86.54 4.07 77.23 84.74 87.24 89.01 93.87

Таблица 3.1. Описательная статистика состава гранатов ДССО.

Примечание: n – количество анализов; средн. – арифметическое среднее; σ – стандарт-

ное отклонение; X

Fe

= Fe/(Fe + Mg)

73Гранаты

Рис. 3.2. Сравнительные железистость и содержание гроссулярового и спессартинового

миналов в гранатах разных доменов ДССО на диаграммах размаха.

Исходные данные в табл. 3.1. Полые знаки – пиковые составы, залитые – составы, отвеча -

ющие минимуму PT. Обозначения диаграмм размаха см. на рисунке 2.1.

Особенности минералогии74

низкими содержаниями спессартинового и гроссулярового компонентов и

широкими колебаниями железистости. Последнее, главным образом, благо-

даря образцу Н-20-1, имеющему «пиковое» значение X

Fe

в центре – 58 % и

регрессивную оболочку с железистостью, достигающей 81.8 %.

Вследствие медленной внутрикристаллической диффузии гранаты часто

обнаруживают химическую зональность, по которой можно проследить ис-

торию метаморфизма пород. Выделяют два основных типа зональности гра-

натов: ростовая (прогрессивная) и диффузионная (регрессивная). Ростовая

зональность характеризуется падением концентрации Mn и часто Ca от

центра к периферии зерна с увеличением соотношения Mg/Fe (т.е. уменьше-

нием X

Fe

). Этот тип зональности связывают с ростом граната при температу-

рах ниже примерно 650 °C. Диффузионная зональность наоборот выражается

в обогащении края зерна марганцем и обеднении магнием, что объясняется

ионным обменом между уже существующим гранатом и минералами мат-

рикса. Наличие диффузионной зональности предполагает, что гранат был об-

разован при температуре не ниже 600 °C. В метаморфических породах ДССО

встречаются гранаты обоих типов зональности (рис. 3.3). Причем разные

типы зональности иногда встречаются в зернах граната в пределах одного об-

разца/аншлифа (например, обр. 628 – рис. 3.3).

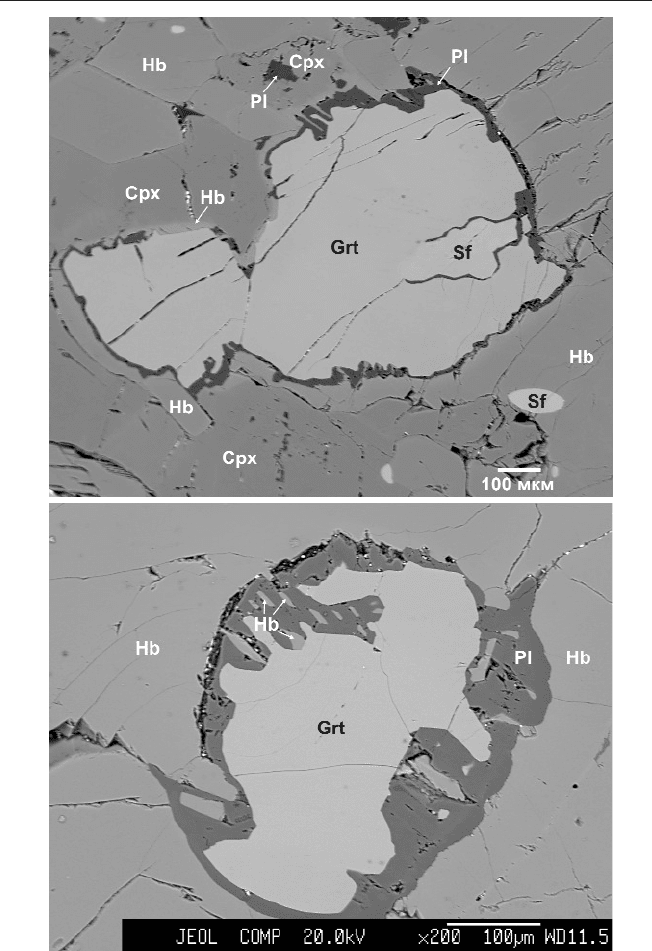

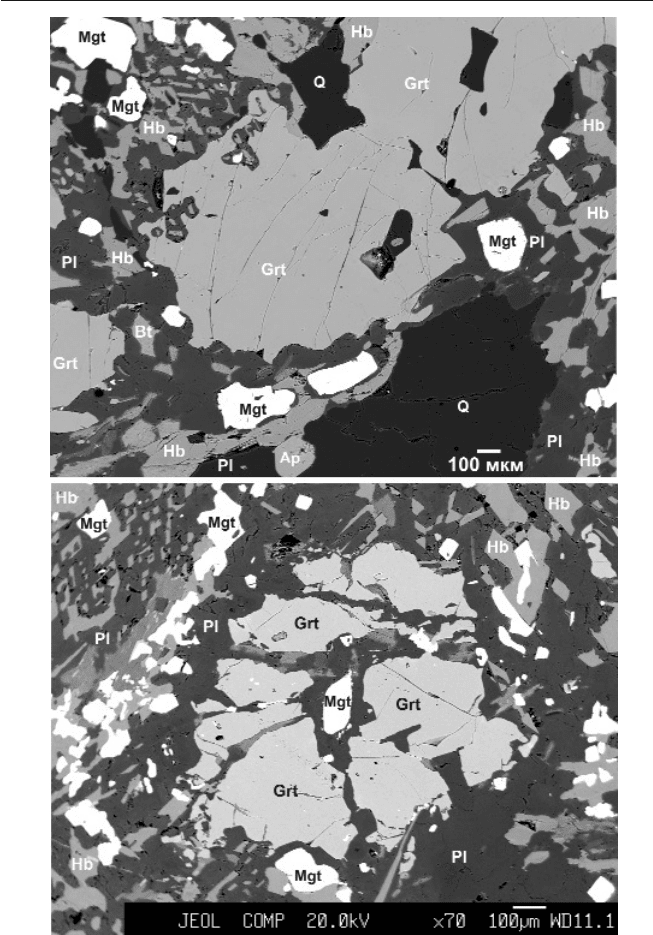

Большинство гранатов Западного домена ДССО частично разрушено с об-

разованием амфибол-плагиоклазовой короны (часто с магнетитом). Степень

разрушения разнится от тонкой плагиоклазовой каймы шириной в первые

микроны (рис. 3.4а) до широких зон замещения (рис. 3.5) и даже полного раз-

рушения граната. На задней обложке приведена микрофотография частично

разрушенного зерна граната обр. Н-3-4. Крупные зерна минерала часто со-

держат включения апатита, сфена, эпидота, роговой обманки, магнетита.

Большинство гранатов неоднородны по составу. Для изученных гранатов

пород Западного домена характерна прогрессивная зональность, выражаю-

щаяся в снижении содержания спессартина от центра к краям кристаллов

(рис. 3.3). При этом содержания альмандина и пиропа обычно слабо повы-

шаются, а количество гроссуляра остается примерно постоянным. Учитывая,

что изученные зерна разрушены по периферии, имеющаяся прогрессивная

зональность могла быть частью сложной зональности, регрессивная краевая

часть которой оказалась полностью замещена парагенезисом короны

(Pl + Hb + Mgt). Подтверждением этому служит зерно граната образца Н-9-2

(рис. 3.6), центральная часть которого выдержана по составу, но сохранив-

шиеся осколки граната в короне в несколько раз превосходят ядро по содер-

жанию спессартина (до 17.7 против ~ 3.6 %). Если бы кайма граната была

равномерно обогащена спессартином по всей ее протяженности, то можно

было бы предположить, что марганец из резорбированной части граната диф-

фундировал обратно в сохранившуюся часть зерна. Однако повышенное

содержание марганца наблюдается только в наиболее «выдвинутых» (удален-

ных от центра) частях зерна и достигает максимума в сохранившемся осколке

краевой части граната внутри амфибол-плагиоклазовой короны, что свиде-

тельствует о зависимости содержания спессартина от близости к первичной

кайме граната. Таким образом, гранаты в других породах Западного домена,

30

40

20

10

alm+spss

py

grs

10

20

30

40

628

628(2)

40

584

620

91в

505

py

spss

alm

10

20

30

40

10

20

30

40

628

628(2)

40

584

620

91в

505

ОГ-6

ОГ-6-5

ОГ-6-5-1

ОГ-6-6

ОГ-15

py

spss

alm

10

20

30

40

10

20

30

40

30

40

20

10

alm+spss

py

grs

10

20

30

40

ОГ-6

ОГ-6-5

ОГ-6-5-1

ОГ-6-6

ОГ-15

py

spss

alm

10

20

30

40

10

20

30

40

30

40

20

10

alm+spss

py

grs

10

20

30

40

Н-3-3

Н-3-4

Н-9-2

Н-18-7

Н-20-1

Н-22-1

Гранулиты

Н-3-3

Н-3-4

Н-9-2

Н-18-7

Н-20-1

Н-22-1

Гранулиты

Западныйдомен

Центральныйдомен

Восточныйдомен

Рис. 3.3. Составы зональных гранатов из разных доменов ДССО.

Точки – ядра гранатов. Для образца 628 приведены анализы для двух зерен граната с

разным типом зональности.

Гранаты 75

76 Особенности минералогии

Рис. 3.4. Фотографии зерен граната образца Н-3-3 (Западный домен) в отраженных

электронах.

а

б

77Гранаты

а

б

Рис. 3.5. Фотографии зерен граната с магнетит-амфибол-плагиоклазовой короной

(Западный домен). В отраженных электронах.

А – образец Н-3-5; Б – образец Н-9-2.