Адамчик Н.В. Самый полный курс русского языка

Подождите немного. Документ загружается.

тящие способности, блестящий успех. Некоторые причас

тия перешли в разряд имён прилагательных очень давно,

и мы уже не ощущаем их связи с причастиями: надменный,

сокровенный, откровенный, обыкновенный. Другие перешли

в разряд прилагательных сравнительно недавно и образовали

с соответствующими причастиями омонимичные формы: бле

стящая поверхность (причастие) и блестящий оратор (при

лагательное).

Процесс перехода в прилагательные протекает неравномер

но у разных групп причастий. Страдательные причастия ча

ще, чем действительные, являются источником словообразо

вания прилагательных. Среди страдательных причастий бо

лее регулярно переходят в прилагательные причастия

прошедшего времени, значительно реже — настоящего вре

мени: воспитанная девушка, квалифицированный работ

ник, испуганное выражение лица; любимая книга, уважае

мый товарищ. Среди действительных причастий чаще пере

ходят в разряд прилагательных причастия настоящего

времени, реже — прошедшего времени: вызывающий тон,

потухший взор, истекший день.

Кроме того, есть слова, которые в зависимости от кон

текста являются то причастиями, то прилагательными:

плетеные кружева — плетенные умелой мастерицей кру

жева, каленые орехи — каленные в печке орехи, мороже

ное мясо — мороженное в холодильнике мясо, сеяная му

ка — сеянная сквозь сито мука и др. Обычно причастие

в предложении можно заменить глаголом: Солнце уже пря

талось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени

(А. Чехов). — Солнце уже пряталось, и на ржи, которая

цвела, растянулись вечерние тени. Прилагательные же

могут быть заменены прилагательными-синонимами: Лето

улетело на крыльях времени. Унеслось в тоскующую

даль (А. Белый). — Лето улетело на крыльях времени.

Унеслось в печальную даль.

Некоторую трудность вызывает разграничение прилага

тельных и причастий на -мый: уважаемый, предугадывае

мый, невидимый и др. Причастиями такие слова являются

тогда, когда имеют при себе пояснительное слово в форме

491

творительного падежа, называющее действующее лицо или

орудие действия: уважаемый Петром человек, предугадыва

емый мамой поступок, невидимый тобой город. В других

случаях они, как правило, являются прилагательными: ува

жаемый человек, предугадываемый поступок, невидимый за

горой город.

Примеры:

Ранний дождь забарабанил по запотевшим (прилаг.)

стёклам (К. Паустовский); Приятно смотреть на чис

тый голубой ковер разросш ихся (прич.) незабудок (И. Со-

колов-Микитов); На свисающие (прич.) ветви елей, осы

пая с них иней, садились вороны (Б. Пастернак); Везде го

рели яркие предвечерние краски; небо рдело, листья

переливчато блистали, возмущенные (прич.) подняв

шимся (прич.) ветерком (И. Тургенев); Доктор был вы

нужден подчиняться своей несвободе, с виду как бы вооб

ражаемой (прилаг.) (Б. Пастернак); Верхний столб воды

почти не двигался, а в двух нижних ни на минуту не

прекращалось еле уловимое (прилаг.) движение со сторо

ны в сторону (Б. Пастернак); Надеюсь, что нынешний

турнир станет самым посещаемым (прилаг.) за всю его

пятилетнюю историю (В. Набоков); Время не ждет и не

прощает ни одного пот ерянного (прич.) мгновения

(Н. Гарин-Михайловский); П от ерянным (прилаг.) голо

сом Евгения Михайловна ответила, что новостей нет

никаких (С. Сартаков).

Причастия могут также переходить в имена существитель

ные, т. е. субстантивироваться: Дорогу осилит идущий (в ро

ли существительного); Минувшее (в роли существительного)

напоминало о себе.

Морфологический разбор причастия

Схема морфологического разбора

1. Часть речи. Начальная форма (именительный падеж,

единственное число, мужской род); исходная форма, от кото

рой образовано причастие.

492

2. Постоянные признаки: действительное или.страдатель

ное; вид; время.

3. Непостоянные признаки: полная или краткая форма

(у страдательных причастий); число; род (в единственном

числе); падеж (у причастий в полной форме).

4. К какому слову относится. Синтаксическая роль.

Образец разбора причастия

Выплывшийм месяц осветил заснувшее озеро (Д. Мамин-

Сибиряк).

Выплывший — причастие, начальная форма — выплывший.

Образовано от глагола выплыть путем присоединения суффик

са -вш- к основе инфинитива. Действительное причастие, совер

шенный вид, употреблено в прошедшем времени, единственном

числе, мужском роде, именительном падеже. Относится к слову

месяц, в предложении выступает в роли определения.

Выплывший — прич.; н. ф. — выплывший. Образовано от

гл. выплыть. Действит., сов. в., употр. в прош. вр., ед. ч.,

м. р., им. п. Месяц (какой?) вьшлывший.

Вся аллея засыпанам сухой желто-красной листвой, чем-

то сладко пахнущейм (И. Бунин).

Засыпана — причастие; начальная форма — засыпанный.

Образовано от глагола засыпать (засыпа + -нн— > засыпан

ный —> засыпана). Страдательноё, совершенного вида, упо

треблено в прошедшем времени, в краткой форме, в единст

венном числе, женском роде. Относится к слову аллея,

в предложении является сказуемым.

Засыпана — прич., н. ф. — засыпанный. Образовано от

гл. засыпать. Страд., сов. в., употр. в прош. вр., кр. ф., ед.

ч., ж. р. Аллея (какова?) засыпана.

Пахнущей — причастие; начальная форма — пахнущий. Об

разовано от глагола пахнуть путем присоединения суффикса

-ущ- к основе настоящего времени. Действительное, несовер

шенного вида, употреблено в настоящем времени, единствен

ном числе, женском роде, творительном падеже. Относится

к слову листвой, в предложении является определением.

493

Пахнущей — прич., н. ф. — пахнущий. Образовано от гл.

пахнуть, исходи, ф. пахнут. Действ., несов. в., употр. в наст,

вр., ед. ч., ж. р., тв. п. Листвой (какой?) шхнуи^ей.

ДЕЕПРИЧАСТИЕ

Деепричастие — это неизменяемая форма глагола (мно

гие считают его самостоятельной частью речи), которая обо

значает действие, выступающее как признак другого дейст

вия, совмещает в себе признаки глагола и наречия и в пред

ложении является обстоятельством или второстепенным

сказуемым.

Глагольные признаки деепричастий:

1. Обозначают действие, так как образуются от глагола,

но действие не главное, а второстепенное, добавочное. Срав

ните: Машина въехала во двор и остановилась перед не

большим домиком. — Машина, въехав во двор, останови

лась перед небольшим домиком. В первом предложении гла

голы равноправны, они являются однородными членами.

Во втором — деепричастие въехав выражает второстепенное

действие, предшествующее главному, выраженному глаго

лом остановилась.

Действие, выраженное глаголом и деепричастием, произ

водит одно и то же лицо (предмет). Поэтому неправильным

является употребление оборотов типа: Уходя из дома,

у меня упал портфель. Однако у некоторых писателей

XIX в. встречается подобное употребление деепричастий

под влиянием французского языка, например, у А. И. Гер

цена: « Бродя по улицам, мне, наконец, пришел в голову

один приятель, которого общественное положение стави

ло в возможность узнать, в чем дело, а может, и по

мочь»; у А. Н. Толстого: «Дож идаясь выхода императри

цы и императора, между прусским посланником и баро

ном Ливеном завязался разговор...».

2. Общие с глаголом морфологические свойства: вид, пе

реходность (непереходность), залог.

Деепричастия имеют вид совершенный и несовершенный:

выполняя (несов. в.) — выполнив (сов. в.), накрывая (не-

494

сов. в.) — накрыв (сов. в.). Деепричастия несовершенного

вида в основном обозначают добавочное действие, протека

ющее одновременно с главным: Решая задачи, он слушает

музыку. Деепричастия совершенного вида обозначают доба

вочное предшествующее действие, т. е. действие, преиму

щественно завершенное до момента основного действия: Ре

шив задачу, он позвонил другу.

Деепричастия наследуют от производящего глагола и зна

чение переходности-непереходности: читать книгу (пере

ход., в. п. без предлога) и читая книгу (переход., в. п.

без предлога); гореть желанием (непереход., тв. п.) и горя

желанием (непереход., тв. п.).

Деепричастия имеют действительный залог: отправляя

письмо, любя сестру; отправляясь в поход, убираясь

в квартире (от возвратных глаголов), но бывают и внезало-

говые деепричастия, например проснувшись. Страдательно

го залога деепричастия не имеют.

3. К общим с глаголом синтаксическим свойствам дее

причастий относятся:

а) способность сочетаться с теми же наречиями и на

речными сочетаниями: читать бегло — читая бегло, по

являться время от времени — появляясь время от вре

мени;

б) свойство управлять теми же формами: переписываться

с друзьями — переписываясь с друзьями, вставать на рас

свете — вставая на рассвете.

Наречные признаки деепричастий:

1. Неизменяемость (отсутствие форм словоизменения).

2. Способность употребляться в функции обстоятельства

(образа действия, времени, условия, причины), примыкая

к глаголу-сказуемому: осматривая объехал и кругом объе

хал, быстро объехал, верхом объехал. Однако деепричастие

может выступать и в функции второстепенного сказуемого:

Ямщик ходил кругом, от нечего делать улаживая упряжь

(А. Пушкин); сравните: Ямщик ходил кругом и от нечего де

лать улаживал упряжь.

Деепричастия не имеют категории времени, но в предло

жении приобретают определенное временное значение. Они

495

обозначают время не по отношению к моменту речи, а по от

ношению к моменту совершения другого действия, выражен

ного глаголом-сказуемым (относительное время). Деепричас

тия несовершенного вида обозначают одновременность

действия, т. е. показывают, что действия деепричастия

и глагола-сказуемого совпадают по времени: Сидя в парке, я

читаю газету. Деепричастия совершенного вида обознача

ют неодновременность действий: действие происходит или

раньше, или позже действия, обозначаемого глаголом. На

пример, в предложении Я уже заболеваю летом, еле выздо

ровев от зимы (М. Цветаева) деепричастие приобретает зна

чение предшествования: сначала поэтесса выздоровела, по

том заболела. В предложении Он разделся наскоро и лег

в постель, закутавшись одеялом (М. Горький) деепричастие

приобретает значение следования. В этом примере дееприча

стие совершенного вида, примыкая к глаголу прошедшего

времени совершенного вида и стоя позади него, означает

действие последующее, являющееся органическим следстви

ем основного действия.

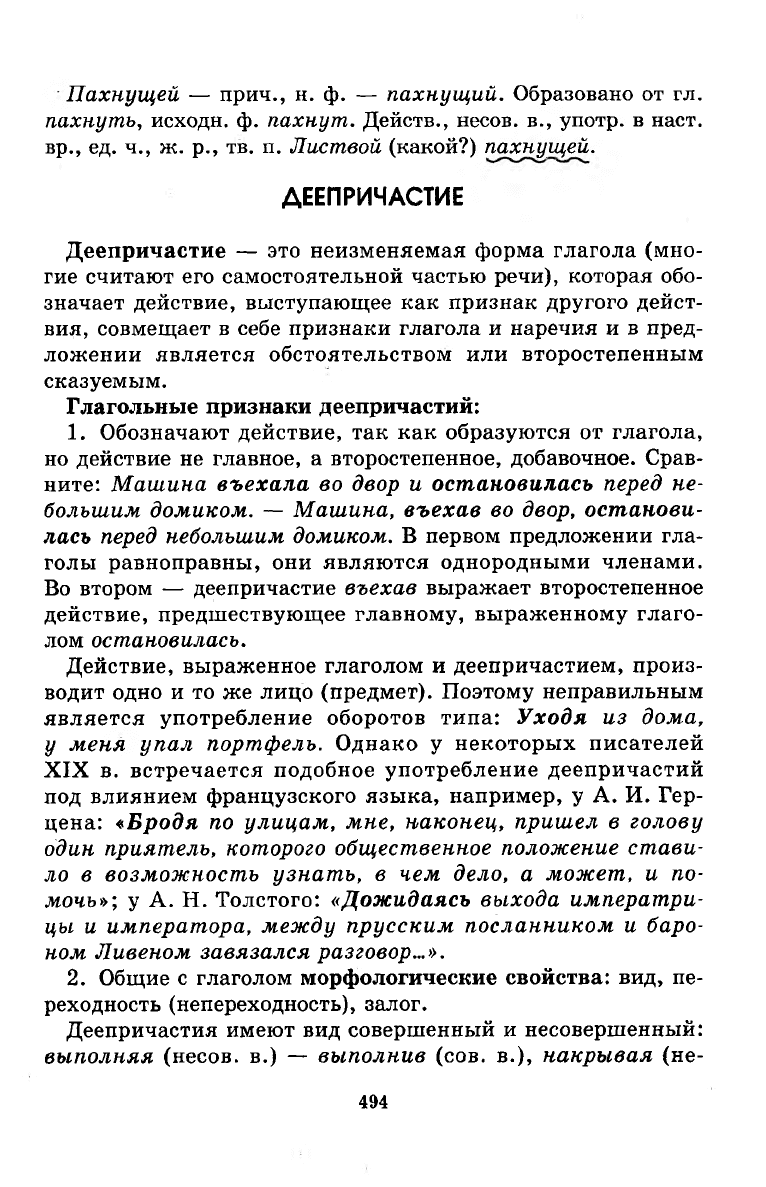

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕЕПРИЧАСТИЙ

Деепричастия несовершенного вида образуются от основы

настоящего времени глаголов несовершенного вида с помо

щью суффикса -а- ( я ): говорят: говор + я = говоря, учат:

уч + а = уча, радуются: раду + я + сь — радуясь.

Не образуют деепричастий несовершенного вида следую

щие глаголы:

1) если основа состоит из одних согласных: трут, жмут,

ткут, лгут, шьют, пьют, льют (исключение мчатся —

мчась );

2) если основа оканчивается на заднеязычные г, к: бегут,

берегут, стригут, пекут, секут и т. д.;

3) если основа настоящего времени оканчивается на ши

пящий, а неопределенная форма на з, с, cm, х: вяжут — вя

зать, мажут — мазать, тешут — тесать, пишут — пи

сать, пляшут — плясать, хлещут — хлестать, свищут —

свистать, пашут — пахать;

496

4) если основа с суффиксом -ну-: пахнут, мерзнут,

сохнут;

5) не образуются деепричастия и от глаголов ехать, драть,

лезть, петь, хотеть.

Глагол быть образует деепричастие с помощью суффикса

-учи-: будучи.

Деепричастия совершенного вида обычно образуются от ос

нов инфинитива глаголов совершенного вида с помощью

суффиксов -в- (после гласного), -вши- (после гласного), -ши-

(после согласного): прочитать: прочита + в = прочитав; ис

чезнуть: исчезну + вши = исчезнувши.

Возвратные формы деепричастий образуются только с по

мощью суффиксов -вши-, -ши-: обнявшись, побоявшись, по

гнавшись, запершись. Суффикс -в- не используется.

От небольшой группы глаголов с основой на согласные и на

-ить деепричастия совершенного вида образуются при помо

щи суффикса -а- (-я-), который присоединяется к основе про

стого будущего времени: прочтут — прочтя (сов. в.), уви

дят — увидя (сов. в.), простятся — простясь (сов. в.).

У таких деепричастий, как правило, имеются параллель

ные образования с типичными суффиксами деепричастий со

вершенного вида: -в-, -вши-, -ши-: увидят — увидя, увидев;

простятся — простясь, простившись. Эти деепричастия на

зываются двувидовыми.

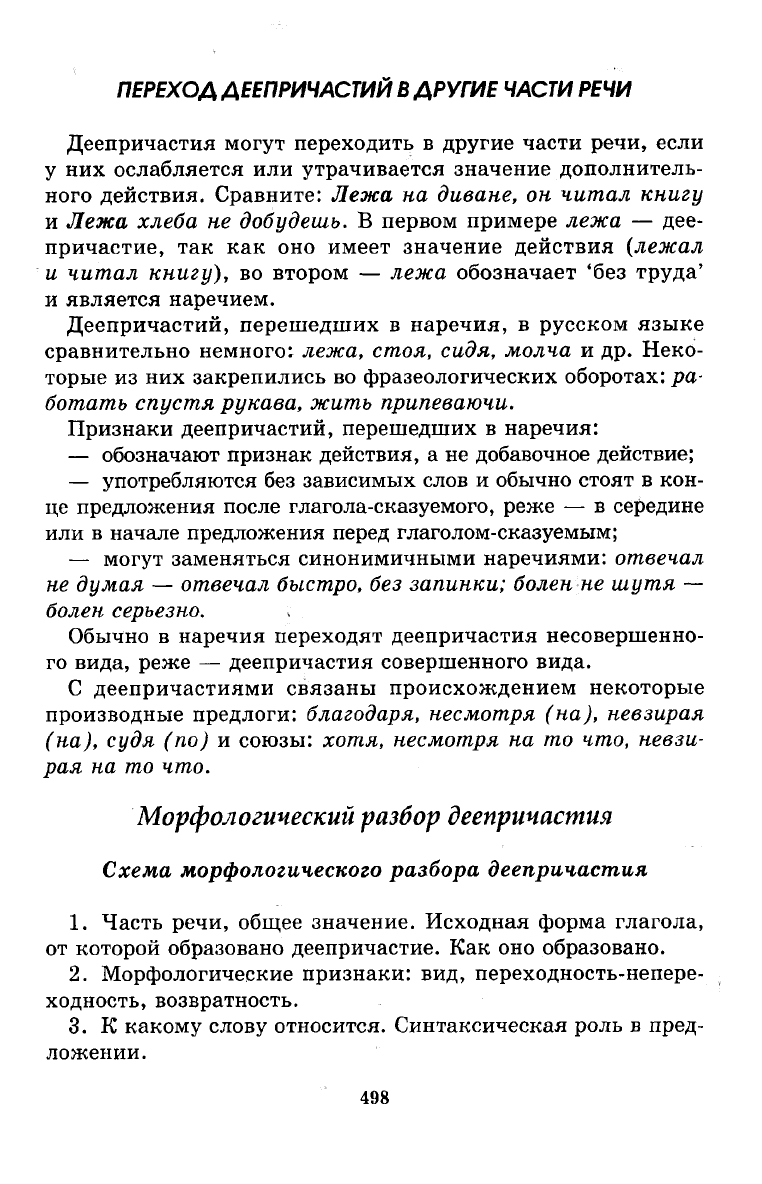

Образование деепричастий

Вид деепри

частия

Продуктивные

суффиксы

Непродуктивные

суффиксы

Примеры

Несовершен

ный (от осно

вы настоя

щего времени)

-а- ( я )

-в-, -вши-,

-учи- (-ючи-)

крича, читая; имев,

носивши, крадучись,

играючи

Совершенный

(от основы

инфинитива)

-в-

-вши-, -ши-,

-а- (-я-)

прочитав, написавши,

подписавшись,

привлекши; сложа

(сидеть сложа руки),

увидя

497

ПЕРЕХОД ДЕЕПРИЧАСТИЙ В ДРУГИЕ ЧАСТИ РЕЧИ

Деепричастия могут переходить в другие части речи, если

у них ослабляется или утрачивается значение дополнитель

ного действия. Сравните: Лежа на диване, он читал книгу

и Лежа хлеба не добудешь. В первом примере лежа — дее

причастие, так как оно имеет значение действия (лежал

и читал книгу), во втором — лежа обозначает ‘без труда’

и является наречием.

Деепричастий, перешедших в наречия, в русском языке

сравнительно немного: лежа, стоя, сидя, молча и др. Неко

торые из них закрепились во фразеологических оборотах: ра

ботать спустя рукава, жить припеваючи.

Признаки деепричастий, перешедших в наречия:

— обозначают признак действия, а не добавочное действие;

— употребляются без зависимых слов и обычно стоят в кон

це предложения после глагола-сказуемого, реже — в середине

или в начале предложения перед глаголом-сказуемым;

— могут заменяться синонимичными наречиями: отвечал

не думая — отвечал быстро, без запинки; болен не шутя —

болен серьезно.

Обычно в наречия переходят деепричастия несовершенно

го вида, реже — деепричастия совершенного вида.

С деепричастиями связаны происхождением некоторые

производные предлоги: благодаря, несмотря (на), невзирая

(на), судя (п о) и союзы: хотя, несмотря на то что, невзи

рая на то что.

Морфологический разбор деепричастия

Схема морфологического разбора деепричастия

1. Часть речи, общее значение. Исходная форма глагола,

от которой образовано деепричастие. Как оно образовано.

2. Морфологические признаки: вид, переходность-непере

ходность, возвратность.

3. К какому слову относится. Синтаксическая роль в пред

ложении.

498

Образец разбора

Она смотрела, жмурясъм от солнца.

Жмурясь — деепричастие, обозначает добавочное дейст

вие (смотрела и жмурилась). Образовано от глагола жму

риться путем присоединения к основе настоящего времени

суффикса -а- (-я-), несовершенного вида, непереходное, воз

вратное, относится к сказуемому смотрела. В предложении

является обстоятельством образа действия (смотрела как?

жмурясь).

Жмурясь — деепр., исходи, ф. — жмурятся (жмур + -я-),

несов. в., неперех., возвр. Смотрела (как?) жмуршк. (обстоя

тельство образа действия).

И вот, каким-то обаяньем туман, свернувшисьм, улетел

(Ф. Тютчев).

Свернувшись — деепричастие, обозначает добавочное дей

ствие (туман свернулся и улетел). Образовано от глагола

свернуться путем присоединения суффикса -вши-, совершен

ного вида, непереходное, возвратное, относится к сказуемо

му улетел. В предложении является обстоятельством образа

действия (улетел как? свернувшись).

Свернувшись — деепр., исходи, ф. — свернуться (сверну +

-вши ), сов. в., неперех., возвр. Улетел (как?) свернувшись (об

стоятельство образа действия).

Медлительная, важная луна, опутавм звезды сетью золо

той, загадочно повисла над водой (Э. Асадов).

Опутав — деепричастие, обозначает добавочное действие

(луна опутала и повисла). Образовано от глагола опутать

путем присоединения суффикса -в, совершенного вида, пере

ходное, невозвратное, относится к сказуемому повисла.

В предложении является обстоятельством образа действия

(повисла как? опутав).

Опутав — деепр., исходи, ф. — опутать (опута + -в),

сов. в., перех., невозвр. Повисла (как?) опщшв (обстоятель

ство образа действия).

499

НАРЕЧИЕ И СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ

НАРЕЧИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ

Наречие — неизменяемая часть речи, обозначающая при

знак действия или состояния, признак другого признака,

признак качества, признак предмета и выступающая в роли

обстоятельства или несогласованного определения: облегчен

но (признак действия) вздохнуть; чай внакладку (признак

предмета); исключительно (признак признака) интересная

книга, бежать быстро (признак действия), пронзительно

резкий (признак качества).

Морфологически наречия характеризуются тем, что:

1) не изменяются (не склоняются, не спрягаются);

2) не обладают грамматическими категориями и не выра

жают грамматических значений.

Важнейшими синтаксическими свойствами наречий яв

ляются:

1) способность сочетаться с другими знаменательными сло

вами по способу примыкания: падать быстро, всегда печаль

ный, царственно спокойна, недавно раскрывший листья;

2) употребление (чаще всего) в функции обстоятельства:

Я очень скоро стал замечать, что добрая половина моего

хлеба куда-то самым таинственным образом исчезает

(В. Распутин).

Для обозначения признака предмета наречия используют

ся редко, в тех случаях, когда нет соответствующих прилага

тельных: яйца всмятку, рубашка навыпуск, прогулка вер

хом, чтение нараспев, вслух; кофе по-турецки, шаг назад.

У наречий всмятку, навыпуск, верхом, вслух, назад нет од

нокоренных прилагательных, которые могли бы их заме

нить. Прилагательное турецкий не соответствует наречию

по-турецки по значению: турецкий кофе — это ‘кофе, при

везенный из Турции’, а сочетание кофе по-турецки — ‘кофе,

приготовляемый так, как готовят его турки’.

Еще реже наречие употребляется в форме сказуемого:

Пальто тебе впори; Факты теперь налицо; Его приезд был

очень кстати: М ы были начеку.

500