9-й Международный симпозиум по электромагнитной совместимости и электромагнитной экологии

Подождите немного. Документ загружается.

562

Основная часть

Основной задачей расчета, представленного в

данной работе, было определение величины напря-

женности электрического поля в пространстве вбли-

зи поверхности тела человека, помещенного во

внешнее электрическое поле.

Электромагнитное поле промышленной частоты

имеет длину волны . В этом случае размер человече-

ского тела (около 2 м) и любых конструкций воз-

душной линии электропередачи или открытого рас-

пределительного устройства (несколько десятков

метров максимум) являются малыми по сравнению с

длиной волны электромагнитного поля, т.е. удовле-

творяют условию квазистационарности поля, при

выполнении которого, по крайней мере вблизи рас-

сматриваемых тел, можно пренебрегать превращени-

ем одних типов полей в другие и рассматривать раз-

дельно влияние на объекты электрического и маг-

нитного поля.

В расчетной модели, при помощи которой были

получены представленные ниже результаты, были

сделаны следующие допущения.

Внешнее поле, в которое помещается тело че-

ловека, считается однородным. Источником поля на

открытом распределительном устройстве и под ли-

ниями электропередачи являются токоведущие части

электроустановок, расположенные на значительной

высоте над поверхностью земли. Как показано в [3]

при анализе взаимодействия стержневого выступа с

внешним электрическим полем, создаваемым точеч-

ным источником, размещенным над проводящей

плоскостью, если высота размещения источника по-

ля над проводящей плоскостью много больше вели-

чины стержневого выступа, то внешнее поле близко

к однородному.

Сделать подобное допущение позволяют также ре-

зультаты исследования напряженности электрического

поля на открытом распределительном устройстве. Авто-

рами были проведены измерения трех проекций вектора

напряженности электрического поля в свободном про-

странстве на высоте 1,8 м от поверхности земли при раз-

личном удалении от оборудования (рис 1).

Исследования проводились на открытом распре-

делительном устройстве 500 кВ подстанции «Шагол»

Южно-Уральского предприятия магистральных элек-

трических сетей вблизи трансформатора тока воздуш-

ного выключателя фазы С ВЛ Троицкая ГРЭС. Для

измерения напряженности электрического поля был

использован измеритель напряженности электриче-

ского и магнитного поля Narda EFA-300 – портатив-

ного анализатор ЭМП промышленной частоты, обо-

рудованный внешним модулем для измерения изо-

тропного электрического поля с высокой точностью

(диапазон измерения составляет до 100 кВ/м, при этом

погрешность измерения не превышает 3 %).

Полученные значения приведены в табл. 1.

Второе допущение заключается в том, что тело

человека было представлено состоящим из однород-

ного материала с характеристиками, соответствую-

щими изотропной мышечной ткани.

Таблица 1. Результаты измерения напряженности

электрического поля на различном удалении

от оборудования

Проекции вектора

напряженности

электрического поля

Расстояние

от транс-

форматора

тока до

точки из-

мерения

L, м

E

X

,

кВ/м

E

Y

,

кВ/м

E

Z

,

кВ/м

Модуль век-

тора напря-

женности

электриче-

ского поля,

E

∑

, кВ/м

10,0 1,24 6,91 0,12 6,96

7,5 1,09 9,54 0,61 9,70

5,0 1,19 11,95 1,37 12,10

2,5 0,60 12,40 4,40 13,20

Согласно данным табл.1 наибольшую величину

имеет вертикальная (ось Y) составляющая вектора

напряженности электрического поля. Отличие между

этой составляющей и модулем вектора напряженно-

сти электрического поля не превышает 10%.

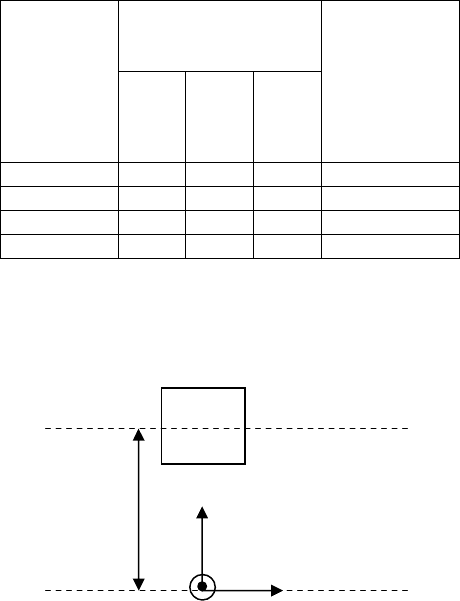

Рис. 1. Схема проведения измерений: ТТ – транс-

форматор тока, L – расстояние от трансформатора

тока до точки измерения, Х,Y,Z – направления осей,

по которым были получены проекции вектора на-

пряженности электрического поля.

Как показано в [4], величины проводимости

ткани σ и диэлектрической проницаемости ε, усред-

ненные по тканям, содержащимся в телах людей,

снижены на 1/3 по сравнению со значениями, отве-

чающими изотропной мышечной ткани. Однако, в

связи с тем, что данные, используемые в таких рас-

четах, являются приближенными этим расхождением

можно пренебречь. Так, например, только за счет

анизотропии мышечной ткани электрические харак-

теристики изолированных мышц, определенным об-

разом ориентированных в пространстве относитель-

но внешнего поля, по крайней мере в области низких

частот, могут отличаться от изотропных значений

тех же величин вплоть до трех-четырех раз [4].

Кроме того, в области низких частот проникно-

вение внешних электрических и магнитных полей в

реальные тела определяется прежде всего проводя-

щими свойствами тканей, а не их поляризационными

Y

Z

X

ТТ

L

563

характеристиками [4]. Количественной мерой вкла-

да этих характеристик в определение взаимодейст-

вия полей с телом человека служит величина танген-

са угла потерь

, (1)

где, σ – проводимость тела человека, ε – его диэлек-

трическая проницаемость, ε

0

– постоянная диэлек-

трическая проницаемость равная 8,85⋅10

-12

Ф/м.

Практически для всех тканей тела человека на часто-

те 50 Гц [4] эта величина удовлетворяет условию:

(2)

При выполнении этого условия многие соотно-

шения, описывающие взаимодействие электромаг-

нитных полей с телами становятся зависимыми лишь

от величины проводимости тела и не зависят от ве-

личины диэлектрической проницаемости [4].

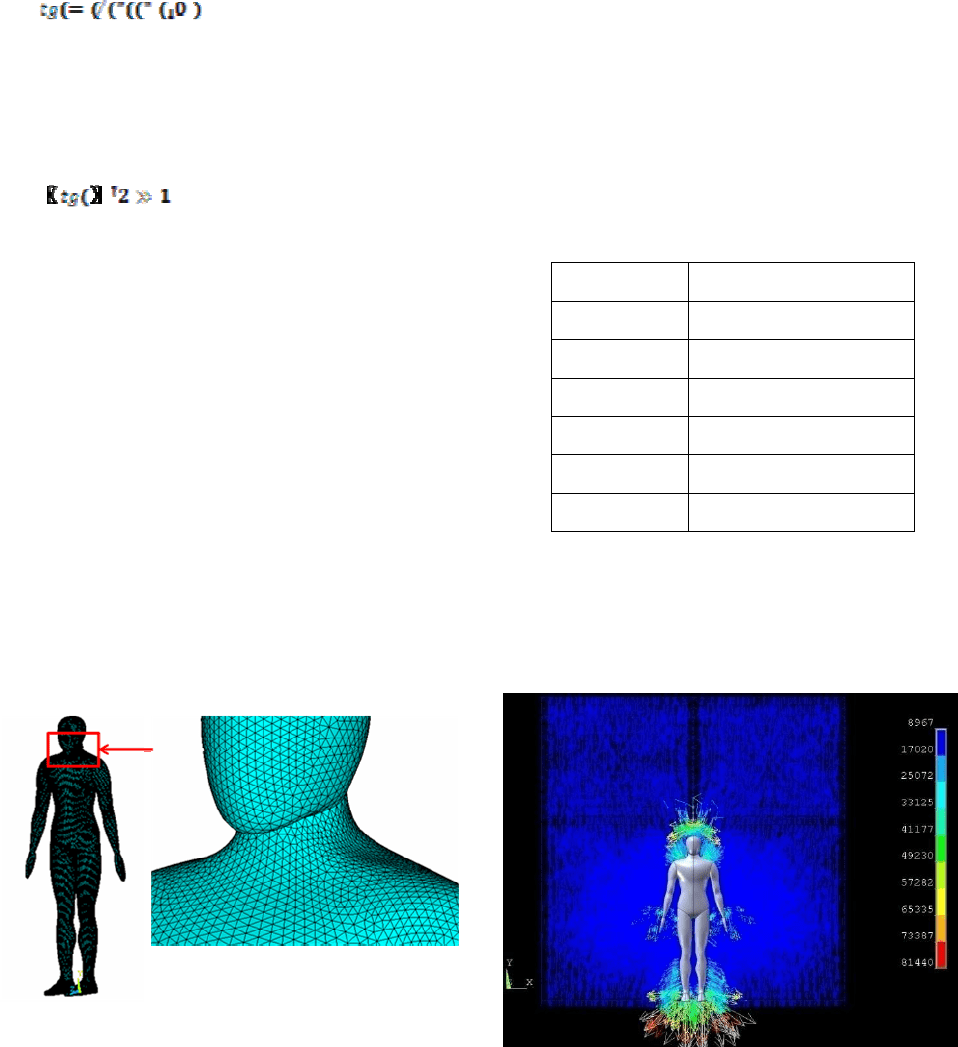

Расчетная модель включает параллелепипед,

представляющий собой объем воздуха внутри кото-

рого моделируется равномерное электрическое поле,

в середину которого помещена 3D модель тела че-

ловека. 3D модель представляет собой однородный

объем, в основном, повторяющий геометрию тела

человека (рис.2). При моделировании тела человека

из рассмотрения были исключены такие детали как

пальцы рук и ног человека, уши, глаза, губы, нос и

прочие подробности в отображении головы, т.к. их

описание существенно усложнило бы и без того дос-

таточно сложную геометрию модели, а также, по

нашему мнению, не привело бы к повышению точ-

ности расчета.

Рис. 2 Общий вид 3Dмодели тела человека

с нанесенной сеткой конечных элементов.

В качестве исходных данных были приняты

удельное сопротивление воздуха=10

14

Ом*м, его ди-

электрическая проницаемость равная 1, удельное

сопротивление тканей тела человека = 1,85 Ом*м. К

нижней грани параллелепипеда, соответствующей

поверхности земли, прикладывался потенциал рав-

ный нулю, к верхней грани – потенциал равный

30 кВ. Расчеты были выполнены методом конечных

элементов в инженерном пакете Ansys.

Расчет проводился на суперкомпьютере госу-

дарственного образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Южно-Уральский

государственный университет». Была использована

хост-машина c оперативной памятью 64 GB. Общее

число конечных элементов в расчетной модели со-

ставило 628 970. Изменение времени расчета в зави-

симости от количества ядер, задействованных для

его проведения, приведено в табл. 2

Таблица 2. Изменение времени расчета

в зависимости от количества ядер,

задействованных для его проведения

Кол-во ядер Время расчета

1 16 м. 23 с.

2 10 м. 40 с.

3 8 м. 37 с.

4 7 м. 36 с.

5 7 м. 0 с.

6 6 м. 35 с.

Результаты расчета в векторной форме пред-

ставлены на рис.3. Стрелки указывают направление

вектора напряженности электрического поля. Цвет

стрелок отображает величину напряженности элек-

трического поля.

Рис. 3. Результат расчета напряженности

электрического поля, искаженного телом

человека в инженерном пакете Ansys

На рис. 3 для повышения наглядности поверх

результатов расчета наложено изображение 3D мо-

дели тела человека.

564

Работа выполнена при финансовой поддержке

Российского фонда фундаментальных исследований

(проект 10-07-96007-р_урал_а).

Заключение

Представленная в данной работе расчетная мо-

дель позволяет выполнить исследования зависимо-

сти степени искажения электрического поля от ан-

тропометрических параметров тела человека, от ха-

рактеристик его обуви, и др. параметров. Получен-

ные данные в дальнейшем позволят создать мобиль-

ные устройства, расположенные в непосредственной

близости к телу человека, и учитывающие как на-

пряженность электрического поля непосредственно в

месте нахождения человека (с поправкой на искажение)

так и время действия электрического поля на работни-

ка, т.е. позволяющие осуществить «защиту временем»,

которая в настоящее время не реализована.

Литература

1. ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Электрические поля

промышленной частоты. Допустимые уровни на-

пряженности и требования к проведению контро-

ля на рабочих местах. – М.: ИПК Издательство

стандартов, 2002. – 4 с.

2. СанПиН 2.2.4.1191-03. Физические факторы про-

изводственной среды. Электромагнитные поля в

производственных условиях. – М.: Министерство

здравоохранения Российской Федерации, 2003. –

17 с.

3. Колечицкий, Е.С. Расчет электрических полей

устройств высокого напряжения: учебное посо-

бие для вузов/ И.П. Белоедова, Ю.В. Елисеев,

Е.С. Колечицкий и др.; под ред. Е.С. Колечицко-

го. – М.: Издательский дом МЭИ, 2008. – 248 с.

4. Кузнецов, А.Н. Биофизика низкочастотных элек-

тромагнитных воздействий: учебное пособие. –

М.: МФТИ, 1994. – 164 с.

565

MAXIMUM PERMISSIBLE IRRADIATION LEVELS AND SENSITIVENESS

OF LIVING ORGANISMS TO THE ELECTROMAGNETIC RADIATION OF

MILLIMETER RANGE

V.

F.

M

ANOYLOV

,

U

KRAINE

,

A.

F.

Y

ANENKO

,

U

KRAINE

,

S.

N.

P

EREGUDOV

,

U

KRAINE

National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute",e-mail: pereg@mail.ru

The spectrum of wavelengths of the electromag-

netic signals related to the information transfer is enough

wide. Presently the special attention is spared to devel-

opment of receiving and transmitter devices of millime-

ter wavelength range (EHF). The application of new

telecommunication technologies, remote viewing and

control is depended of providing of the so-called "areas

of coverage", that results in the increase of electromag-

netic background in an environment.

This aspect is taken into account in documents,

standardizing the maximum permissible levels of non-

ionizing radiation. [1-3]. It should be noted that in the

countries of CIS this standards are determined by the

physiological changes in an organism, and in the USA

and Europe – by pathological process. So the levels of

irradiation of population are: in Russia – 10 µW/sm

2

, in

Ukraine – 2,5 µW/sm

2

, in USA and Europe – 1 mW/sm

2

.

Nevertheless, the last years the steady tendency of con-

vergence of these standards is observed.

Тhe researches of mm-radiation influencing on bio-

logical objects, including researches of authors [4], con-

firm the informational (non-thermal) character of the

action.

The EHF generators, designed for these purposes,

and high sensitivity EHF radiometers with the standard

metrology characteristics [4, 5] allow to measure inten-

sity in a range from 10

-13

to 10

-9

W/sm

2

(the error of

measure is. 10%).

These apparatus passed the clinical tests in medical

establishments, and also was used in experimental re-

searches of influence low-intensity mm-radiation on the

plants.

The experimental investigations (including the clin-

ical tests of devices of medical technique), accomplished

with participation of authors of this paper, confirm the

sensitiveness of living organisms to the EHF low-

intensity radiation.

During the clinical tests of low-intensity (10

-10

-

10

-9

W/sm

2

) millimeter range generators steady thera-

peutic and an immunomodulatory effect was observed.

So, after action of radiation the structural formula of

patients' blood of is changed: the number of T- and В-

lymphocytes increased, the number of O- lymphocytes

went down, and also the ratio of the T-l lymphocytes,

helpers and suppressor was normalized.

During researches there were negative effects, for

example, stimulation of growth of present malignant

tumors. That compels more attentively to behave to de-

termination of possible radiation levels.

The ecological aspect of the considered problem is

other foundation for such accurate determination. Data

of experiment indicate a different influence of radiation

on the germination of dill seeds [6]. It can be both stimu-

latory and inhibitory factor. Otherwise, its uncontrolled

influence can cause deceleration of development of

plants.

Thus, the executed researches confirm the effi-

ciency of the EHF radiation influence on biological ob-

jects even in the case, when its intensity is considerably

less, than permissible irradiation levels.

In our view, it is necessary to take into account at

determining these levels and development of the stan-

dards, and also at designing of the medical apparatus and

its electromagnetic compatibility with other electronic

devices.

References

1. Guidelines for Limiting Exposure to Time-

Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields

(up to 300 GHz): ICNIRP (International Commission on

Non-Ionizing Radiation Protection) Guidelines// Health

Physics. – Vol. 74, № 4. – April 1998. – P. 494-522.

2. СанПиН 2.2.4.1191-03. – М.: НЦ ЭНАС,

2003. – 24 с.

3. Державні санітарні норми і правила при ро-

боті з джерелами електромагнітних полів (Утв. При-

казом МЗ Украины № 476 от 18.12.2002)

4. Скрипник Ю. А., Яненко А. Ф., Маной-

лов В. Ф. и др. Микроволновая радиометрия физиче-

ских и биологических объектов – Житомир: Волынь,

2003. – 408с.

5. А. Ф. Яненко, А. Д. Красюк, С. Н. Перегу-

дов. Микроволновые генераторы сверхслабых сигна-

лов в исследовании объектов живой и неживой при-

роды// Слабые и сверхслабые поля и излучения в

биологии и медицине: IV международный конгресс:

сб. тезисов. – СПб., 2006. – С. 97.

6. Яненко А.Ф., Мацибура А.П., Перегу-

дов С.Н., Унияка Т.Л. Исследование влияния микро-

волнового излучения на биообъекты растительного

происхождения// СВЧ-техника и телекоммуникаци-

онные технологии: 14-я междунар. Крымская конф.,

13-17 сент. 2004 г.: Материалы конференции. – Сева-

стополь, 2004. – С. 721-722.

566

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ К ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ

МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА

В.

Ф.

М

АНОЙЛОВ

,

У

КРАИНА

,

А.

Ф.

Я

НЕНКО

,

У

КРАИНА

,

С.

Н.

П

ЕРЕГУДОВ

,

У

КРАИНА

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт",

e-mail: pereg@mail.ru

Аннотация – В статье проведен анализ действующих нормативных документов, устанавливающих

предельно-допустимые уровни электромагнитного излучения. Результаты проведенных авторами ис-

следований подтверждают чувствительность живых организмов к излучению, интенсивность которо-

го значительно ниже санитарно-гигиенических норм.

Abstract – In the paper the limits of exposure to radiofrequency electromagnetic fields are analyzed. The re-

sults of investigation show the sensitiveness of living organisms to the radiation intensity of which consid-

erably below maximum possible levels.

Введение

Одним из видов антропогенного воздействия

является электромагнитное загрязнение. Интенсив-

ность электромагнитного излучения (ЭМИ) опреде-

ляется особенностями конструкции источников из-

лучения и размещением их в пространстве.

Спектр частот электромагнитных сигналов, свя-

занных с передачей информации, простирается до

3 ТГц и, согласно международной регламентации,

делится на 12 диапазонов; 9 из которых (от 0,3 кГц

до 300 ГГц) используются для телекоммуникаций.

Установленные жесткие требования и ограниче-

ния на уровни внеполосных излучений позволяют

обеспечить электромагнитную совместимость излу-

чающих средств. Однако вопросу влияния ЭМИ на

человека и окружающую среду не всегда уделяется

должное внимание.

В настоящее время наблюдается устойчивая

тенденция увеличения частоты сигналов, используе-

мых в технике. Значительное внимание уделяется

разработке приемо-передающих устройств КВЧ диа-

пазона (миллиметровые волны).

При разработке КВЧ аппаратуры и, особенно,

генерирующих устройств в первую очередь учиты-

ваются такие параметры, как величина выходной

мощности и полоса рабочих частот. Традиционно

считается, что увеличение мощности является одним

из главных критериев при выборе оптимальной кон-

струкции источников ЭМИ. Такой подход характе-

рен не только для средств радиолокации и связи, а и

для приборов медицинского назначения, исполь-

зующих тепловые эффекты СВЧ и КВЧ излучений.

Следует отметить, что в последнее десятилетие

произошли значительные изменения в структуре ис-

точников ЭМИ, обусловленные распространением

мобильной связи, использованием новых частотных

диапазонов теле- и радиовещания, развитием средств

дистанционного наблюдения и контроля, систем

микроволновой радиометрии [1].

Особенностью применяемых источников явля-

ется создание равномерной зоны "радиопокрытия",

которое приводит к увеличению электромагнитного

фона в окружающей среде. Например, доля мобиль-

ной связи в общей электромагнитной нагрузке на

население России оценивается в 70% [2]. При таких

условиях актуальным является исследование общей

реакции организма на внешнее ЭМИ, а не только

изменения морфологических признаков, изучение

которых ведется уже несколько десятилетий.

Данный аспект развития техники нашел отраже-

ние в документах, нормирующих предельно-

допустимые уровни (ПДУ) неионизирующего излу-

чения [3-6]. Необходимо отметить, что в странах

СНГ ПДУ определяются физиологическими измене-

ниями в организме, а не патологичными, как в США

и Европе. При этом уровни облучения населения

составляют: в России – 10 мкВт/см

2

, на Украине –

2,5 мкВт/см

2

, а в США и Европе – 1 мВт/см

2

, хотя

стоит отметить наметившуюся тенденцию по сбли-

жению этих норм за последнее десятилетие.

Особенности определения предельно-

допустимых уровней ЭМИ

Необходимо подчеркнуть отличие подходов при

установлении ПДУ в нормативных документах раз-

ных государств. В документы России, Украины и

других стран СНГ предельно-допустимые уровни

устанавливаются, исходя из значений интенсивности

ЭМИ, при которых возникают какие-либо физиоло-

гические изменения. Причем эти изменения исчеза-

ют при прекращении воздействия. Значение плотно-

сти потока ЭМИ рассчитывается по формуле

HE

r

r

r

×=

Π

, (1)

где

H

E

r

r

×

– векторное произведение напряженности

электрического (

E

r

) и магнитного поля (

H

r

).

Американский и европейский подход при опре-

делении ПДУ можно назвать "тепловым", поскольку

567

выбирается такой уровень излучения, при котором

возникает начальная стадия определенного патоло-

гического или необратимого процесса. В данном

случае ПДУ принято оценивать удельною мощно-

стью излучения, поглощаемого объектом, SAR

(Specyfic Absorbtion Rate)

σρρ

σ

⋅⋅

⋅

=

⋅

⋅

=

22

22

HE

SAR

r

r

, (2)

где

σ

– удельная проводимость биоткани человека

(См/м);

ρ

– удельная плотность биоткани (кг/м

3

).

Связь между критериями (1) и (2) аналитически

выразить сложно. Численно для разных частотных

диапазонов она определена в рекомендациях [4].

При этом следует отметить расхождение по ве-

личине

SAR

в 10 и более раз для нормативных до-

кументов различных стран. Это подтверждает тот

факт, что современные представления про биологи-

ческое воздействие электромагнитного поля не по-

зволяют прогнозировать все неприемлемые послед-

ствия, и необходимы дополнительные исследования

воздействия ЭМИ на человека и другие биообъекты.

Наиболее существенное отличие между двумя

подходами возникает в КВЧ диапазоне, где более пра-

вильным будет применение критерия (1), поскольку

для биологических объектов миллиметровые волны

практически целиком поглощаются в приповерхност-

ном слое толщиною 0,3-0,7 мм. Кроме того, как пока-

зали последние исследования, к определяющим пара-

метрам КВЧ колебаний, кроме частоты, следует отне-

сти и форму сигналов, а также локализацию их воз-

действия. Причем, даже при низкой интенсивности

(10

-12

-10

-9

Вт/см

2

) изменение указанных параметров

может в значительной мере определять реакцию био-

логических систем на внешнее воздействие [1, 7]. На

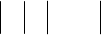

рис. 1 указаны уровни ЭМИ КВЧ диапазона и воз-

можные реакции живых организмов [8, 9].

Рис. 1. Влияние КВЧ излучения на биообъекты.

Проведенный анализ показывает необходимость

учета воздействия низкоинтенсивного излучения,

которое, в отличие от теплового, принято называть

информационным.

Среди них особое место занимают стохастиче-

ские сигналы КВЧ диапазона, поскольку они созда-

ют электромагнитный фон, оказывающий сущест-

венное влияние на жизнедеятельность биологиче-

ских объектов, включая и человека [1, 7, 8]. Причем

источниками такого фона могут быть и удаленные

радиопередающие системы, сигналы которых приоб-

ретают в силу определенных причин стохастический

характер.

Таким образом, распространение средств связи,

радиолокации, телевидения и т.п., и как следствие,

увеличение электромагнитного фона делает актуаль-

ным исследование информационного воздействия

ЭМИ (в первую очередь, КВЧ диапазона) и уточне-

ние ПДУ.

Экспериментальные исследования

Экспериментальное исследование реакции жи-

вых организмов на слабые сигналы КВЧ диапазона

проводятся с целью использования положительного

(терапевтического) эффекта для безмедикаментозно-

го лечения ряда заболеваний. Следует заметить, что

при этом особое внимание уделяется контролю па-

раметров источника излучения и его локализации.

Несоблюдение этого принципа может привести к

противоположному эффекту, т.е. к негативным фи-

зиологическим изменениям в организме. Данное об-

стоятельство является, на наш взгляд, достаточно

существенным при определении ПДУ.

На протяжении нескольких лет с участием авто-

ров был проведен ряд исследований, включая и кли-

нические испытания приборов медицинской техни-

ки, которые подтверждают повышенную чувстви-

тельность живых организмов к низкоинтенсивному

ЭМИ КВЧ. Ниже, в качестве иллюстрации описаны

результаты двух из них.

Для проведения исследований авторами были

разработаны генераторы и радиометрические систе-

мы КВЧ диапазона с нормированными метрологиче-

скими характеристиками [1, 8, 10], позволяющие

проводить измерения плотности излучений в интер-

вале 10

-13

-10

-9

Вт/см

2

с погрешностью не более 10%.

Указанная аппаратура прошла метрологическую ат-

тестацию в соответствующих организациях Госстан-

дарта Украины и клинические испытания в медицин-

ских учреждениях. Результаты исследований опуб-

ликованы в ряде работ, например, [1, 8].

В процессе клинических исследований низкоин-

тенсивные генераторов "Порог-3", плотность потока

электромагнитной энергии на выходе которых со-

ставляла 10

-10

-10

-9

Вт/см

2

, был отмечен выраженный

терапевтический и иммуномодулирующий эффект

(таблица 1). Так после проведения воздействия изме-

нялась структурная формула крови пациентов: повы-

шалось количество Т- и В-лимфоцитов, снижалось

568

число О-лимфоцитов, а также нормализовалось соот-

ношение Т-лимфоцитов, хелперов и супрессоров.

Таким образом, применение источников низко-

интенсивного КВЧ излучения при лечении язвенной

болезни приводит не только к устойчивому клиниче-

скому эффекту, но и значительно улучшает показа-

тели иммунной реактивности, что подтверждается

цитохимическими исследованиями.

Таблица 1. Показатели иммунитета у больных

язвой желудка и 12-перстной кишки (37 человек)

Лимфоциты

Показа-

тель, %

Т- В- О-

Хелпе-

ры

Супрес-

соры

До лечения

29±0,9

32±1,6

26±1,5

54±1,4

15±0,8

После ле-

чения

36±0,4

35±0,9

18±1,3

53±1,4

25±1,2

Следует отметить, что при проведении лечеб-

ных процедур осуществляется достаточно строгий

контроль дозы ЭМИ и локализация его воздействия.

В то же время результаты исследований показы-

вают, что даже ЭМИ, превышающее по интенсивно-

сти собственное излучение пациента на 10-15 дБ,

может стимулировать рост имеющихся злокачест-

венных новообразований, что еще раз подтверждает

необходимость уточнения ПДУ, в частности, для

КВЧ излучения.

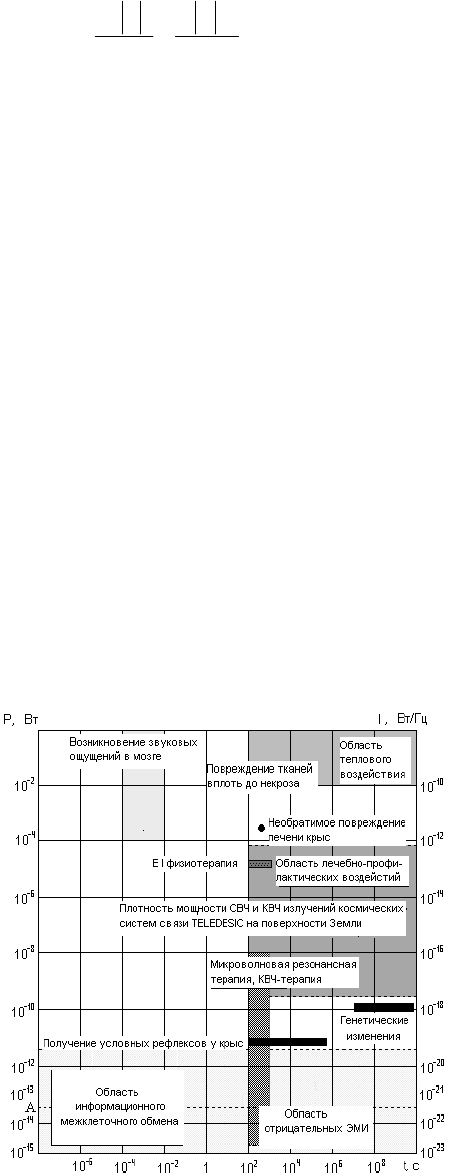

Другим основанием для такого уточнения явля-

ется экологический аспект рассматриваемой пробле-

мы. В работе [11] были проведены исследования по-

левой всхожести g семян укропа в зависимости от

дозы облучения миллиметровыми волнами.

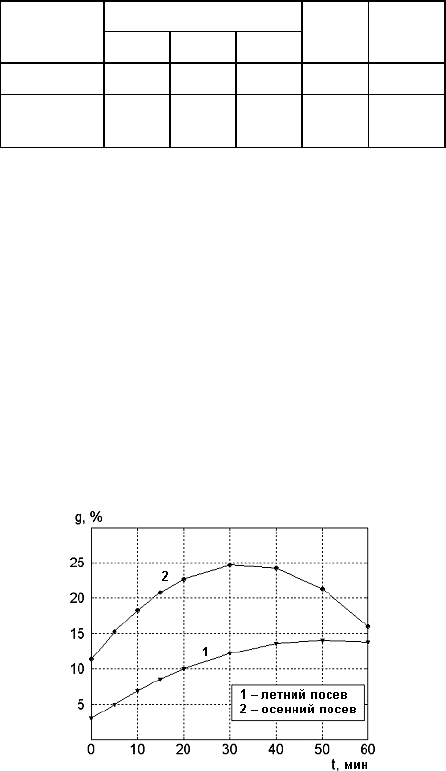

Рис. 2. Полевая всхожесть семян укропа в

зависимости от дозы облучения.

Данные эксперимента говорят о различном воз-

действии ЭМИ на всхожесть семян. Так, увеличение

экспозиции сначала приводило к увеличению пока-

зателя g, а затем к его уменьшению. Более четкая

зависимость наблюдалась при осеннем посеве.

Таким образом, низкоинтенсивное ЭМИ КВЧ

диапазона может быть как стимулирующим факто-

ром, так и угнетающим. Иными словами, его некон-

тролируемое воздействие может вызвать замедление

развития растений.

Заключение

Проведенные исследования свидетельствуют о

значительном воздействии ЭМИ КВЧ диапазона на

биологические объекты даже в тех случаях, когда его

интенсивность на несколько порядков ниже утвер-

жденных санитарно-гигиенических норм.

Это необходимо учитывать в нормативных до-

кументах, определяющих ПДУ, а также при разра-

ботке соответствующей медицинской аппаратуры и

ее ЭМС с другими электронными устройствами.

Литература

1. Скрипник Ю. А., Яненко А. Ф., Маной-

лов В. Ф. и др. Микроволновая радиометрия физиче-

ских и биологических объектов – Житомир: Волынь,

2003. – 408с.

2. Дунаев В.Н. Электромагнитные излучения и

риск популяционному здоровью при использовании

средств сотовой связи / В.Н. Дунаев// Гигиена и са-

нитария. – 2007. – № 6. – C. 56-57.

3. Guidelines on Limits of Exposure to

Radiofrequency Electromagnetic Fields in the Frequency

Range from 100 kHz to 300 GHz International Radiation

Protection Association (IRPA)// Health Physics. –

1988. – Vol. 54, № 1. – Р. 115-123.

4. Guidelines for Limiting Exposure to Time-

Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields

(up to 300 GHz): ICNIRP (International Commission on

Non-Ionizing Radiation Protection) Guidelines// Health

Physics. – Vol. 74, № 4. – April 1998. – P. 494-522.

5. СанПиН 2.2.4.1191-03. – М.: НЦ ЭНАС,

2003. – 24 с.

6. Державні санітарні норми і правила при ро-

боті з джерелами електромагнітних полів (Утв. При-

казом МЗ Украины № 476 от 18.12.2002)

7. Бецкий О.В. Миллиметровые волны и живые

системы / О.В. Бецкий, В.В. Кислов, Н.Н. Лебедева. –

М. : Сайенс-Пресс, 2004. – 272 с.

8. Ю.О. Скрипник, В.П. Манойлов, О.П. Янен-

ко. Модуляційні радіометричні пристрої та системи

НВЧ-діапазону : навч. посіб./за ред. В.П. Маной-

лова. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 374 с.

9. Родионов Б.Н. Энергоинформационное воздей-

ствие низкоэнергетических электромагнитных излуче-

ний на биообъекты / Б.Н. Родионов// Вестник новых ме-

дицинских технологий. – 1999. – Т. VI, № 3-4. – С. 24–26.

10. А. Ф. Яненко, А. Д. Красюк, С. Н. Перегу-

дов. Микроволновые генераторы сверхслабых сигна-

лов в исследовании объектов живой и неживой при-

роды// Слабые и сверхслабые поля и излучения в

биологии и медицине: IV международный конгресс:

сб. тезисов. – СПб., 2006. – С. 97.

11. Яненко А.Ф., Мацибура А.П., Перегу-

дов С.Н., Унияка Т.Л. Исследование влияния микро-

волнового излучения на биообъекты растительного

происхождения// СВЧ-техника и телекоммуникаци-

онные технологии: 14-я междунар. Крымская конф.,

13-17 сент. 2004 г.: Материалы конференции. – Сева-

стополь, 2004. – С. 721-722.

569

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ БИОЛОГИЧЕСКОГО

ДЕЙСТВИЯ И ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ

ГИПОГЕОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

Л.

В.

П

ОХОДЗЕЙ

1,2

,

Р

ОССИЯ

,

Ю.

П.

П

АЛЬЦЕВ

1

,

Р

ОССИЯ

,

Н.

Б.

Р

УБЦОВА

1

,

Р

ОССИЯ

1

Учреждение Российской академии медицинских наук НИИ медицины труда РАМН,

2

Первый московский

государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, e-mail: Lapokhodzey@yandex.ru

Аннотация. Представлены результаты изучения биологического действия гипогеомагнитных полей

и современное состояние гигиенического нормирования гипогеомагнитных условий.

Abstract. Results of studying of biological action hypogeomagnetic fields and a modern condition of a hy-

gienic regulation hypogeomagnetic conditions are submitted.

Геомагнитное поле (ГМП) является наиболее су-

щественным компонентом естественного электромаг-

нитного фона, биологическая значимость которого в

настоящее время не вызывает сомнения. ГМП форми-

руется за счет различных физико-химических процес-

сов, протекающих в ядре Земли. Величина индукции

постоянного ГМП в разных географических точках

изменяется от 26 мкТл (в районе Рио-де-Жанейро) до

68 мкТл (вблизи географических полюсов). На боль-

шей части территории Российской Федерации она ко-

леблется от 45 мкТл до 55 мкТл, достигая 190 мкТл в

районе Курской магнитной аномалии.

Известно, что естественный электромагнитный

фон влияет на человека во все периоды его жизни, фор-

мирует ритмические процессы и типы ответных реак-

ций организма. Геомагнитные возмущения могут при-

водить к рассогласованию (десинхронизации) биорит-

мов, нарушению процессов адаптации [1, 2, 3], оказы-

вать влияние на внутриутробное развитие человека [4].

В последние десятилетия открылся новый и до-

вольно неожиданный аспект проблемы электромаг-

нитной безопасности человека – дефицит электро-

магнитных полей естественного происхождения. Как

показали наши исследования, ситуации, когда чело-

век вынужден длительное время находиться в гипо-

геомагнитных условиях (ГГМУ) встречаются до-

вольно часто как на производстве, так и в быту.

Причиной формирования ГГМУ является ис-

пользование материалов с высокой магнитной про-

ницаемостью в ограждающих конструкциях зданий,

сооружений и транспортных средств, что приводит к

частичной изоляции находящегося внутри них чело-

века от постоянного геомагнитного поля.

Исходя из того, что геомагнитное поле, наряду с

такими абиотическими факторами, как гравитация,

температура, атмосферное давление, влажность и др.,

является одним из важнейших экологических факто-

ров, имеющих фундаментальное значение в станов-

лении жизни на Земле, ее последующем развитии и

регуляции, можно предположить, что длительное

систематическое пребывание в условиях относитель-

ной изоляции от него, может оказать неблагоприят-

ное влияние на здоровье человека.

В последние годы наметились успехи в плане

биофизического обоснования возможных механиз-

мов действия ГГМУ на живые организмы: получи-

ли развитие теории ядерного магнитного, цикло-

тронного и парамагнитного резонансов [5, 6], ин-

терференции квантовых состояний молекул в идеа-

лизированной белковой полости и интерференции

молекулярного гироскопа [7]. Результаты экспери-

ментальных исследований, выполненных in vitro,

свидетельствуют о том, что одним из механизмов

влияния ГГМУ на организм является изменения

структурных особенностей жидкой воды и содер-

жания ионов Са++ в различных средах [8]. Появи-

лись данные о развитии гиперчувствительности к

ГГМУ, вероятный механизм которой связывают с

влиянием внешнего геомагнитного поля на ориен-

тацию эндогенных ферромагнитных наночастиц,

закрепленных в цитоскелете [9, 10]. Содержание

таких частиц в тканях индивидуально и может быть

обусловлено разной экологической обстановкой в

районах проживания.

Наиболее типичным примером производствен-

ных объектов, на которых создаются такие условия,

являются экранированные помещения, нашедшие

широкое применение в радиотехнической, радио-

электронной, авиационной промышленности, на

гражданских и военных объектах радиосвязи и ра-

диолокации, где ГМП может быть ослаблено в 1,5 –

18 раз. Исследования, проведенные нами на других

объектах, свидетельствуют о том, что ГГМУ могут

создаваться не только в экранированных помеще-

ниях специального назначения. Показано, что в

подземных сооружениях метрополитена уровни

ГМП могут быть снижены в 2 – 10 раз, в офисных

помещениях, в банковских хранилищах в 2 – 4 раза,

в средствах наземного, водного и воздушного

транспорта гражданского и военного назначения в

1,5 – 10 раз.

Исследование распространенности ГГМУ в

жилых и общественных зданиях, выполненных из

различных строительных материалов, показали, что

более высокие коэффициенты ослабления ГМП

(К

О

ГМП

) были выявлены в жилых помещениях мо-

570

нолитных и панельных железобетонных домов – 1,2–

1,36, в лифтовых холлах –1,45, а также в кабинах

лифтов – 1,84 и 2,63.

Результаты клинико-физиологического обследо-

вания лиц, длительное время работающих в специа-

лизированных экранированных помещениях в ГГМУ

при К

О

ГМП

= 4–10, свидетельствуют об их дезадапти-

рующем влиянии на функциональное состояния ве-

дущих систем организма. Выявлены неблагоприят-

ные функциональные изменения в ЦНС, проявляю-

щиеся в снижении объема воспринимаемой и перера-

батываемой информации (по показателям ПЗМР),

подвижности нервных процессов (снижение КСЧМ)

на фоне возрастающего напряжения механизмов ре-

гуляции вегетативной нервной системы (увеличение

амплитуды колебаний центра массы тела, увеличение

амплитуды тремора рук). Полученные нами данные

подтверждаются исследованиями [11].

Проведено сравнительное поликлиническое об-

следование радиотехнического персонала аэропортов

ГА, работающего в экранированных технических

зданиях РЛС-комплексов в ГГМУ при К

О

ГМП

= 4-5

(основная группа), и радиотехнического персонала

АСУ УВД, который составил контрольную группу

(условия и характер труда аналогичны, а величина

ГМП в помещениях соответствовала естественному

фону), уровни ЭМП радиочастотного диапазона на

рабочих местах персонала не превышали ПДУ. Было

установлено, что в основной группе чаще предъявля-

лись жалобы на шум в голове, головокружения, раз-

дражительность, ослабление памяти; значительно

чаще были жалобы на снижение либидо и потенции

(23,2% и 5,1%, соответственно).

В основной группе в большем проценте случаев

выявлена вегетативно-сосудистой дистония (42,9%

против 20,5% в контроле), гипертоническая болезнь

(37,5% против 28,2% в контроле). При этом следует

подчеркнуть, что в контрольной группе процент лиц

без патологии сердечно-сосудистой системы был в

целом в 2,4 раза выше (17,9% и 43,6% в контроле).

В поперечном эпидемиологическом исследова-

нии у персонала аэропортов ГА, работающего в

ГГМУ, выявлен высокий относительный риск разви-

тия ишемической болезни сердца (отношение шансов

OR=7,9, 95%CI=3,48–18,06) и артериальной гипер-

тензии (OR=1,96, 95%CI=1,04–3,70), формирование

этих форм патологии в более молодом возрасте (для

артериальной гипертензии в группе 30-39 лет

OR=12,0, 95%CI=1,75–82,26) [12] .

Выявлены изменения морфологического состава

крови: достоверное снижение концентрации гемо-

глобина, количества эритроцитов, общего числа лей-

коцитов, увеличение СОЭ. Изменения в лейкоцитар-

ной формуле проявлялись достоверным снижением

относительного содержания палочкоядерных ней-

трофилов, увеличением относительного количества

моноцитов и лимфоцитов при снижении их абсо-

лютного количества.

По данным цитохимических исследований об-

наружены изменения клеточного метаболизма лей-

коцитов крови (достоверные повышение активно-

сти кислой и щелочной фосфатаз (р<0,05.)

Выявлено достоверное снижение абсолютного

количества лимфоцитов, изменения соотношения

абсолютного числа иммунорегуляторных субпопу-

ляций (Т-хелперов и Т-супрессоров) и количест-

венного состава популяций Т-нулевых лимфоцитов

и В-лимфоцитов).

Обнаруженные у персонала, работающего в

ГГМУ, изменения свидетельствуют о нарушении

неспецифических факторов защиты и иммуноло-

гической реактивности с формированием количест-

венно-функционального иммунодефицита.

В этой группе было выявлено достоверное

увеличение биологического возраста по сравнению

с календарным на 4,2 года (p≤0,02), что свидетель-

ствует об ускоренном старении организма.

Изучение иммунного статуса операторов элек-

тронной аппаратуры, работающих в подземных

помещениях АО «Московский телеграф», на рабо-

чих местах которых К

О

ГМП

составляли 4 - 5, выяви-

ло достоверные изменения в состоянии гумораль-

ного звена иммунитета (уменьшение концентрации

IgG, IgM, IgA и увеличение концентрации IgE),

происходящие на фоне снижения числа Т-

лимфоцитов, что свидетельствует о снижении

функциональных возможностей иммунной системы

персонала.

Таким образом, проведенные исследования

показали, что длительная работа в ГГМУ (К

О

ГМП

=

4-10) при воздействии комплекса факторов произ-

водственной среды приводит к напряжению адап-

тационных процессов в ведущих системах организ-

ма – центральной нервной, сердечно-сосудистой,

иммунной и системе крови.

Следует отметить, что в последнее время поя-

вились данные о модификации реакций организма

на воздействие ряда неблагоприятных факторов в

гипогеомагнитных условиях [13, 14].

Моделирование в лабораторном эксперименте

ГГМУ, характерных для ряда производственных

объектов, позволило выявить их неблагоприятное

влияние на функциональное состояние ведущих

систем организм животных, что явилось сущест-

венным подкреплением роли ГГМУ в развитии из-

менений в организме человека, работающего в та-

ких условиях, и свидетельствует об их гигиениче-

ской значимости.

Полученные данные о неблагоприятном влия-

нии длительного экранирования геомагнитного

поля на организм животных согласуются как с ра-

нее опубликованными работами [15-18], так и с

результатами, полученными рядом авторов в по-

следние годы [19,20].

Проведенный комплекс гигиенических, клини-

ко-физиологических и экспериментальных и эпи-

571

демиологических исследований позволяет рассмат-

ривать ГГМУ как фактор риска для здоровья челове-

ка, требующий соответствующей гигиенической рег-

ламентации и контроля [21-25].

В 2003г. нами были обоснованы первые в мире

временные допустимые уровни ослабления ГМП на

рабочих местах и методика их контроля (СанПиН

2.2.4.1191–03 «Электромагнитные поля в производ-

ственных условиях»).

В 2009 году была проведена корректировка ги-

гиенических регламентов и разработан новый норма-

тивно-методический документ – СанПиН

2.1.8/2.2.4.2489–09 «Гипогеомагнитные поля в произ-

водственных, жилых и общественных зданиях и со-

оружениях», устанавливающий предельно допусти-

мые уровни (ПДУ) ослабления ГМП на рабочих мес-

тах и в быту: в производственных условиях коэффи-

циент ослабления ГМП регламентируется с учетом

времени воздействия: при работе до 2 часов за смену

устанавливается равным 4, более 2 часов за смену -

равным 2; в жилых, общественных зданиях и соору-

жениях устанавливается равным 1,5. Усовершенство-

вана методика измерений и гигиенической оценки

ГГМУ. Создан специальный прибор для оперативно-

го контроля ГГМУ: измеритель напряженности по-

стоянного магнитного поля МТМ-01.

Поведенное нами исследование позволило про-

вести классификацию производственных ГГМУ по

степени их вредности и опасности и включить гипо-

геомагнитное поле как неблагоприятный фактор про-

изводственной среды в ряд нормативно-

методических документов: Р 2.2.2006-05 и СанПиН

2.2.2776-10 «Гигиенические требования к оценке ус-

ловий труда при расследовании случаев профессио-

нальных заболеваний».

Надо отметить, что проблема гигиенической

оценки и регламентации ГГМП – относительно но-

вого для гигиенической практики фактора производ-

ственной среды и среды обитания, вышла за грани-

цы РФ. В этом направлении в последние годы актив-

но работают наши украинские коллеги. В проекте

гигиенического регламента они используют предло-

женный нами методологический подход к оценке

степени ослабления ГМП, однако выражают ее в

процентах [26,27].

ГГМП на уже действующих объектах является

трудно устранимым фактором среды. Однако в ряде

публикаций высказываются предложения о возмож-

ности компенсации дефицита магнитного поля Зем-

ли в экранированных помещениях с помощью специ-

альных технических средств (компенсационных об-

моток) [28]. Кроме того, с 2004 года ГГМУ впервые

были включены в перечень факторов производствен-

ной среды, при работе с которыми следует проходить

предварительные и периодические медицинские ос-

мотры (приказ МЗ и СР РФ №83), что должно спо-

собствовать сохранению здоровья работников. А с

введением в 2009 году новых нормативов появилась

возможность в производственных условиях осуще-

ствлять «защиту временем», сокращая продолжи-

тельность пребывания в ГГМУ.

На этапе проектирования производственных

объектов целесообразно осуществлять расчетное

прогнозирование геомагнитной обстановки внутри

помещений в целях своевременной ее коррекции.

Ведется разработка методик расчета [29].

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о

наличии оптимально-допустимого диапазона изме-

нения параметров электромагнитной среды, в кото-

рой живет и работает человек, получила свое обос-

нование в части определения нижней границы это-

го диапазона - допустимой степени ослабления по-

стоянного геомагнитного поля.

В перспективе необходимо осуществлять ди-

намическое наблюдение за здоровьем лиц, рабо-

тающих в ГГМУ, продолжить экспериментальное

изучение зависимости биоэффектов от параметров

измененной естественной электромагнитной среды

с оценкой отдаленных последствий, а также комби-

нированного воздействия ГГМУ и других произ-

водственных факторов в целях углубления наших

знаний о механизмах влияния ГГМУ на живые ор-

ганизмы, совершенствования гигиенического нор-

мирования таких условий и разработки системы

профилактики их неблагоприятного влияния на

здоровье человека.

Литература

1. Моисеева Н.И., Любицкий Р.И. Воздей-

ствие гелиофизических факторов на организм чело-

века. -Л. -1986. -136с.

2. Бекетов В.В., Павлов Ю.В., Зенченко

Т.А., Мерзлый А.М. Анализ особенностей геофизи-

ческой обстановки в моменты авиационных проис-

шествий //Сб. док. II Междунар. конф. «Человек и

электромагнитные поля» 28 мая-1 июня 2007 г.-

Саров.-2008.- с. 194-199.

3. Рехтина А.Г., Зенченко Т.А., Заславская

Р.М., Кондуков Д.Ю. Предварительные результаты

анализа связи динамики параметров микроциркуля-

торного кровотока с особенностями геомагнитной

обстановки // Сб. док. II Междунар. конф. «Человек

и электромагнитные поля» 28 мая -1 июня 2007 г.-

Саров.-2008.- с. 200-207.

4. Хорсева Н.И., Конрадов А.А. Индивиду-

ально-ретроспективный анализ гелиогеофизиче-

ской обстановки в период внутриутробного разви-

тия человека //Сб. док. II Междунар. конф. «Чело-

век и электромагнитные поля» 28 мая-1 июня 2007

г.- Саров.-2008.- с. 208-217.

5. Леднев В.В. Биоэффекты слабых комби-

нированных постоянных и переменных магнитных

полей //Биофизика. -1996. -Т.41. -вып.1. -С.224-232.

6. Жадин М.Н. Физические механизмы воз-

действия слабых постоянных и переменных маг-

нитных полей на биосистемы //Мат. Междунар.

сов. «Электромагнитные поля. Биологическое дей-