9-й Международный симпозиум по электромагнитной совместимости и электромагнитной экологии

Подождите немного. Документ загружается.

191

ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT NEAR A MOBILE BASE

STATION OF THE FOURTH GENERATION

M.

Y.

M

ASLOV

,

R

USSIA

,V.

A.

R

UZHNIKOV

,

R

USSIA

,

L.

M.

S

EMAKOV

,

R

USSIA

,Y.

M.

S

PODOBAEV

,

R

USSIA

Povolgskiy State University of Telecommunications and Informatics, e-mail: mike@psati.ru

Currently, mobile technologies are introduced

deeper into people's lives. Existing standards provide to

consumers with not only voice calls and transmit of

SMS. Becoming more common finds multimedia ser-

vices and data services. And the cost of the data services

is gradually approaching the cost of wired Internet ac-

cess via a dedicated line. In addition, due to the emer-

gence of 3G-networks data transfer rates equal with the

existing technology of wired Internet access. However,

the data rate provided today will satisfy subscribers'

needs in the long run only a few years ahead. Amount of

data transmitted over telecommunications networks is

constantly increasing. New services provided by mobile

operators require more bandwidth too. All this eventu-

ally leads to the fact that 3G networks no longer satisfy

the needs of subscribers.

In order to create a cellular network, which would

meet the needs of users and operators in the next few

years, the development of mobile standard fourth-

generation – LTE (Long Term Evolution) – was initiated

in 2004. 3GPP (3rd Generation Partnership Project) is

engaged in it. At present, several experimental LTE net-

works are deployed in Russia by “Scartel” (Yota).

These networks passed into the category of business

since March 2011. One of these networks built in Sam-

ara.

It is significant, that the development of mobile

communication networks of the fourth generation is on

the way to reduce the radiation power of subscriber ter-

minals that inevitably leads to a significant increase of

output power of base stations. According to the specifi-

cation «TS 25.104-105 Base Station (BS) radio transmis-

sion and reception (FDD) » for LTE, typical value of

output power of base station of macro-cell is 20…69 W.

In this regard, a specific problem of analysis of elec-

tromagnetic environment near the mobile base station of

the fourth generation appears.

Unfortunately, it should be noted that in Russia in

the practice of prediction of the electromagnetic envi-

ronment near the base stations and its health certification

is not considered sophisticated tactics of the equipment.

Results of the analysis of the electromagnetic envi-

ronment near LTE base station located in the cottage

settlement on the banks of the Volga River will be pre-

sented in this report.

192

РОЛЬ СТАЦИОНАРНЫХ КОМПЛЕКСОВ РАДИОКОНТРОЛЯ

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ

РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА

Б.

М.

А

НТИПИН

,

Р

ОССИЯ

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им.проф.М.А.Бонч-Бруевича,

e-mail: Boris_Antipin@mail.ru

Аннотация. Рассматривается роль стационарных комплексов радиоконтроля свыше 30 МГц в полу-

чении информации, необходимой для целей обеспечения эксплуатационной готовности радиочас-

тотного ресурса. Показывается, что для эффективного решения данной задачи стационарными ком-

плексами в современных условиях необходимы распределенная система планирования и база дан-

ных радиоконтроля с соответствующим инструментарием.

Abstract. The role of stationary radiomonitoring complexes in obtaining information which is necessary to

support operational availability of radio spectrum in the frequency ranges above 30 MHz is considered. It is

shown that for effective solution of the problem the distributed planning system and database with proper

tools are needed.

Закон «О связи» [1] определяет радиоконтроль

как составную часть «государственного управления

использованием радиочастотного спектра», который

осуществляется в целях: проверки соблюдения

пользователем радиочастотным спектром правил его

использования; выявления не разрешенных для ис-

пользования радиоэлектронных средств (РЭС) и пре-

кращения их работы; выявления источников радио-

помех; выявления нарушения порядка и правил ис-

пользования радиочастотного спектра, националь-

ных стандартов, требований к параметрам излуче-

ния (приема) радиоэлектронных средств и (или)

высокочастотных устройств; обеспечения электро-

магнитной совместимости; обеспечения эксплуата-

ционной готовности радиочастотного спектра.

Последняя цель в данном перечне – обеспечение

эксплуатационной готовности, по существу, является

основной, в том смысле, что ее достижение позволя-

ет зарегистрированным РЭС работать с заданным

качеством, не подвергаясь воздействию «вредных»

помех, а предполагаемые к назначению частоты бу-

дут, действительно, свободны. В связи с этим ос-

новные усилия в деятельности радиоконтрольных

служб направляются на получение информации о

фактическом использовании радиочастотного спек-

тра, без которой практически невозможно добиться

обеспечения его эксплуатационной готовности. От-

метим также, что такую информацию можно полу-

чить только с помощью средств радиоконтроля.

В соответствие с положениями закона «О свя-

зи» радиоконтроль за радиоэлектронными средства-

ми гражданского назначения осуществляется радио-

частотной службой. Предприятия службы (окружные

радиочастотные центры) проводят радиоконтроль с

использованием стационарных и подвижных ком-

плексов. С учетом объективных тенденций развития

современных средств радиосвязи, заключающихся в

использовании все более высоких диапазонов частот

и во все большим распространением систем подвиж-

ной радиосвязи, построенных по частотно-

территориальному принципу, значительно возраста-

ет роль подвижных комплексов радиоконтроля,

включая их разновидности – мобильные, переносные

и носимые комплексы. Кроме того, радиоконтроль

таких РЭС, как передатчики радиорелейных систем

связи, также может осуществляться практически

только с использованием подвижных комплексов.

Можно указать и другие виды радиоконтрольных

работ, как, например, измерения зон уверенного

приема передатчиков, для выполнения которых го-

дятся только подвижные средства.

Тем не менее, роль стационарных комплексов

радиоконтроля в диапазоне 30…3000 МГц по-

прежнему остается значительной. Это объясняется, в

первую очередь, тем, что они имеют большую зону

электромагнитной доступности, по сравнению с под-

вижными комплексами радиоконтроля. Даже в дос-

таточно крупном населенном пункте (города с насе-

лением несколько сотен тысяч жителей) пара ста-

ционарных комплексов радиоконтроля может обес-

печить практически 100-процентную зону охвата

радиоконтролем всей территории. А в районных цен-

трах – один стационарный комплекс радиоконтроля

может собрать почти всю информацию о фактиче-

ском использовании радиочастотного ресурса в пре-

делах территории центра.

Для того чтобы убедиться в том, что РЭС, под-

лежащие радиоконтролю, попадают в зону электро-

магнитной доступности стационарных комплексов,

необходимо проведение соответствующих расчетов.

В настоящее время практически все производители

радиоконтрольного оборудования включают в про-

граммное обеспечение комплексов средства, позво-

ляющие производить такие расчеты (см., например,

[2]). С помощью данных средств можно предвари-

тельно определить оптимальное место расположения

193

радиоконтрольного пункта с точки зрения максими-

зации числа РЭС, находящихся в зоне его электро-

магнитной доступности.

В настоящее время во всех окружных радиочас-

тотных центрах и их филиалах широкое распростра-

нение получили автоматизированные распределен-

ные системы радиоконтроля [3]. В таких системах

стационарные комплексы распределены по террито-

рии региона и используются, как правило, в режиме

удаленного управления, без участия операторов ра-

диоконтрольных пунктов. В то время как мобильные

и носимые средства радиоконтроля традиционно

ориентированы на присутствие человека в процессе

функционирования.

Эффективность использования оборудования

радиоконтроля, особенно в автоматизированных

распределенных системах, во многом определяется

возможностями планирования соответствующих ра-

бот. Для стационарных необслуживаемых комплек-

сов, расположенных в заданных точках на местности

и значительно удаленных от управляющего центра,

система планирования также должна быть террито-

риально распределенной.

Распределенные системы планирования тради-

ционно разрабатываются на основе клиент-

серверной архитектуры. При этом клиентская часть

обеспечивает возможность составления планов, их

редактирование и, при необходимости, удаление, а

также возможность отображения в месте нахожде-

ния оператора текущих плановых и оперативных

заданий для удаленных радиоконтрольных пунктов.

Серверная часть системы планирования должна

обеспечивать запуск и остановку выполнения задач

на оборудовании радиоконтроля в запланированные

времена, а также сохранение полученных результа-

тов, на основе которых можно будет составить пред-

ставление о фактическом использовании радиочас-

тотного ресурса.

Полезной функцией системы планирования яв-

ляется возможность получения статистических дан-

ных по загрузке оборудования на выполнение раз-

личного рода задач радиоконтроля – измерение па-

раметров зарегистрированных передатчиков, обна-

ружение излучений незаконно действующих пере-

датчиков, сканирование диапазонов и наборов частот

и др. Данная информация позволит объективно оце-

нивать эффективность использования оборудования

стационарных комплексов на данном радиокон-

трольном пункте.

Возможность сохранения результатов выполне-

ния задач радиоконтроля в распределенной автома-

тизированной системе, включающей в себя несколь-

ко разнесенных стационарных комплексов, предпо-

лагает наличие соответствующих программных

средств, представляющих собой базу данных радио-

контроля. Ее содержанием, помимо результатов ра-

диоконтроля, являются регистрационные сведения о

назначенных частотах и зарегистрированных РЭС.

Вместе эти данные является необходимыми источ-

никами информации при составлении плановых за-

даний на проведение радиоконтроля, а также для

объективной характеристики использования радио-

частотного ресурса в регионе. При этом базы данных

должны иметь удобный инструментарий для того,

чтобы оператор мог получать в нужном разрезе ука-

занные характеристики [4].

В автоматизированных распределенных систе-

мах радиоконтроля, как правило, используются сер-

верные базы данных или локальные базы данных с

репликацией. Имеется опыт интегрирования сервер-

ных баз данных радиоконтроля в базы данных ок-

ружных радиочастотных центров [5].

В последнее время в окружных радиочастотных

центрах в силу ряда причин рассматриваются воз-

можности (частично действует практика) монито-

ринга использования частотного ресурса передатчи-

ками базовых станций сотовых систем связи с ис-

пользованием стационарных комплексов радиокон-

троля, размещенных на радиоконтрольных пунктах.

При этом для идентификации передатчиков плани-

руется применять специализированное оборудова-

ние зарубежных и отечественных производителей.

Включение такого оборудования в состав стацио-

нарных комплексов позволяет определить для пере-

датчиков стандартов GSM 900/1800 и UMTS-2100

некоторые их регистрационные данные: номера ис-

пользуемых каналов и их номиналы частот; иденти-

фикаторы страны MCC; идентификаторы GSM сети

(оператора) MNC; идентификаторы локальной об-

ласти в пределах сети LAC; идентификаторы соты

CID; уровни сигналов и др.

На основе данной информации можно иденти-

фицировать излучения передатчика базовой станции,

но, очевидно, только в случае, когда последний на-

ходится в пределах прямой видимости и уровень

излучения от него существенно превышает уровни от

передатчиков других базовых станций. Такая ситуа-

ция не всегда будет иметь место на практике, так

как в зоне электромагнитной доступности радиокон-

трольного пункта, может находиться несколько пе-

редатчиков, работающих на одной частоте. Даже

использование направленных антенных систем,

обеспечивающих пространственную селекцию при-

нимаемых излучений, не всегда позволяет правиль-

но идентифицировать источники излучений. С дру-

гой стороны, с помощью измерительного оборудова-

ния комплекса можно выполнить измерения пара-

метров излучений «видимых» передатчиков базовых

станций, влияющих на электромагнитную совмести-

мость РЭС. Однако однозначно соотнести получен-

ную идентификационную информацию с результа-

тами измерений параметров излучений, в силу ука-

занных причин, не всегда возможно.

Большая зона электромагнитной доступности

стационарных комплексов позволяет их практически

применять и на других целевых направлениях, кото-

194

рые определены для радиоконтроля в Законе. На-

пример, при поиске источников радиопомех и пере-

датчиков, работающих без разрешения, традиционно

выполняемых подвижными средствами, предвари-

тельная информация, полученная на стационарных

комплексах, может существенно повысить эффек-

тивность и результативность поиска.

Литература

1. Федеральный Закон «О связи» от 7 июля

2003 года № 126-Ф3.

2. Антипин Б.М., Виноградов Е.М., Спирин А.Д.

Оценка электромагнитной доступности радиопередат-

чиков для радиоконтрольных пунктов // Материалы 63

НТК профессорско-преподавательского состава, науч-

ных сотрудников и аспирантов. Часть 2. ГОУВПО

СПбГУТ. СПб.- 2011.- С.105-107

3. Харченко И.П. 13 лекций по регулированию

и мониторингу использования радиочастотного ре-

сурса. СПб.: Линк, 2008.

4. Антипин Б.М. Специфика содержания и

функций базы данных радиоконтроля радиочастотных

центров // 55 НТК профессорско-преподавательского

состава, научных сотрудников и аспирантов СПбГУТ:

Тез. докладов. - СПб, 2003. - С. 47.

5. Спирин А.Д. Интеграция серверных баз дан-

ных радиоконтроля в базы данных окружных радио-

частотных центров // 62 НТК профессорско-

преподавательского состава, научных сотрудников и

аспирантов ГОУВПО СПбГУТ: Материалы. - СПб,

2010. - С.164-165.

195

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ

РАДИОКОНТРОЛЯ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ

А.

Б.

Б

АСУКИНСКИЙ

1

,

Р

ОССИЯ

,

Д.

С.

Б

УСЛОВ

2

,

Р

ОССИЯ

,

К.

Н.

Ф

ЕДУЛОВ

2

,

Р

ОССИЯ

1

ФГУП "Радиочастотный центр Центрального федерального округа",

2

ООО научно-производственная фирма "Радиан-М", e-mail: info@radian-m.ru

Аннотация. Представленный материал содержит описание задач радиоконтроля спутниковых сис-

тем радиосвязи и разработанных на сегодняшний день средств их программно-технической реализа-

ции.

Abstract. The presented material describes the radio monitoring of satellite systems and used software and

technical equipment radio monitoring of satellite systems.

Одним из приоритетных направлений развития

радиочастотной службы является создание подсис-

темы радиоконтроля (РК) спутниковых служб радио-

связи (ПСРК). Ее актуальность обусловлена соци-

ально – экономической значимостью спутниковой

связи и спутникового теле и радиовещания, не

имеющих ограничений по дальности передачи ин-

формации при высоком качестве и скорости, что

принципиально важно для РФ. Кроме того, отечест-

венный орбитально – частотный ресурс широко ис-

пользуется иностранными потребителями. Это при-

водит к необходимости организации международно-

го сотрудничества в сфере спутникового РК, что не-

возможно без наличия национальной ПСРК.

В рамках выполненных работ по созданию

ПСРК введены в эксплуатацию 4 станции спутни-

кового РК. Каждая из них обеспечивает проведение

мероприятий РК, предусмотренных действующим

законодательством РФ и рекомендациями Между-

народного союза электросвязи (МСЭ), позволяющих

наладить эффективный контроль за работой косми-

ческих аппаратов (КА) – ретрансляторов на геоста-

ционарной орбите. При их разработке была обеспе-

чена возможность проведения измерений:

- загруженности радиочастотного спектра КА, с

возможностью автоматического составления частот-

но – поляризационных планов их транспондеров;

- частотно – энергетических параметров излуче-

ний земных станций спутниковой связи (ЗССС),

работающих в режиме прямой ретрансляции через

КА;

- состава спутниковых сетей (в том числе

VSAT), абоненты которых работ в совмещенных

полосах частот в режиме частотно – временного раз-

деления каналов;

- местоопределения географического положения

ЗССС.

Потенциально возможный эффект от использо-

вания станций РК может быть достигнут только при

организации их работы в единой автоматизирован-

ной измерительной системе. Правильная организа-

ция системы возможна лишь при обеспечении ее

полными исходными данными, позволяющими оце-

нивать легитимность использования орбитально-

частотного ресурса. Такие данные включают:

- актуальный состав спутниковой группировки,

включающий частотно-поляризационные и террито-

риальные планы зон покрытия отечественных и за-

рубежных КА;

- учетные данные и технические характеристики

ЗССС (как стационарных, так и подвижных), рабо-

тающих на территории РФ, а также ЗССС за её пре-

делами и работающих через отечественные КА;

- нормативные сведения, регламентирующей

использование орбитально-частотного ресурса в це-

лом и отдельных ЗССС.

Результаты анализа требований к построению

ПСРК, сформулированных с учетом рекомендация

МСЭ и международного опыта в области спутнико-

вого РК, позволили построить программно-

техническую систему (ПТС), обеспечивающую:

- сбор данных из отечественных и международ-

ных регистрационных баз данных, необходимых для

организации работы ПСРК;

- согласованное по времени, целям, задачам и

объектам ведение спутникового РК пространственно

– распределенными разнотипными станциями РК,

включающую обработку, документирование и ото-

бражение результатов РК;

- анализ результатов РК с целью выявления на-

рушений в использования орбитально-частотного

ресурса и формирования рекомендаций по оптими-

зации его использования.

Структурно программно-техническая реализа-

ция ПТС включает в себя:

- центральный сервер, обеспечивающий коорди-

нацию работы всей ПСРК. На нем хранятся эталон-

ные базы данных, результаты измерений, при помо-

щи него производится синхронизация времени в сис-

теме, он ведет контроль версий и распространение

обновлений программного обеспечения;

- сервера измерений, развернутые на станциях

СРК, обеспечивающие непосредственное управления

средствами РК;

- клиентские средства доступа.

196

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ

В НОСИМОЙ АППАРАТУРЕ РАДИОКОНТРОЛЯ

А.

В.

А

ШИХМИН

,

Р

ОССИЯ

,

В.

А.

К

ОЗЬМИН

,

Р

ОССИЯ

,

А.

В.

П

ОЛЯКОВ

,

Р

ОССИЯ

ЗАО "ИРКОС", e-mail: info@ircos.ru

Аннотация. Обсуждается практическая реализация классических методов цифровой обработки сиг-

налов в многофункциональной носимой аппаратуре радиоконтроля.

Abstract. A review of practical realization of the classical techniques of digital signal processing in hand-

held multifunctional radiomonitoring equipment.

Введение

Ситуация в современном радиодиапазоне требует

от радиоконтрольного оборудования возможности рабо-

ты с сигналами шириной полосы от единиц Герц до де-

сятков МГц, динамическим диапазоном более 120 дБ и

самыми разнообразными типами модуляции. Для реше-

ния столь широкого круга задач радиомониторинга, со-

временные цифровые радиоприемные устройства

(ЦРПУ) строятся по принципу программно-

определяемого радио (Software Defined Radio, SDR),

согласно которому оцифрованные радиосигналы обра-

батываются в цифровых процессорах обработки сигна-

лов или программируемых логических интегральных

схемах (ПЛИС) под управлением встроенного про-

граммного обеспечения [1, 2].

В настоящей работе рассматривается реализация мето-

дов цифровой обработки сигналов на примере многофунк-

ционального цифрового приемника «АРГАМАК-М».

Аппаратура радиоконтроля

Панорамное радиоприемное устройство «АРГАМАК-

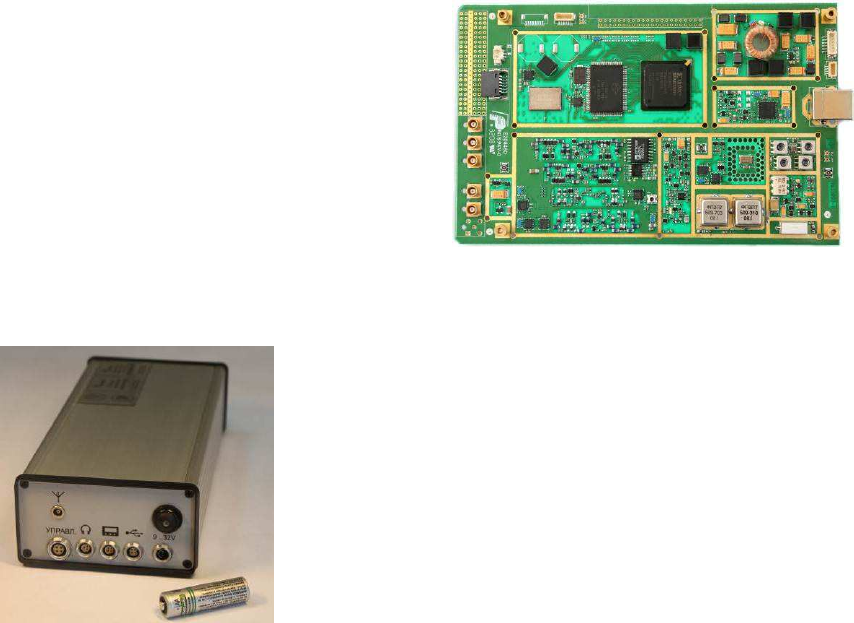

М» представлено на рис.1.

Рис. 1. ЦРПУ Аргамак-М.

ЦРПУ построено на базе модуля приема и обработки

сигнала АРК-ЦПС1, выполненного на одной печатной пла-

те стандарта Euroboard размерами 100х160 мм. На плате

размещены аналоговый преобразователь радиосигнала и

модуль цифровой обработки. При сборке АРК-ЦПС1 на

печатную плату устанавливается около 1500 элементов.

Аналоговый преобразователь радиосигналов выпол-

нен по схеме супергетеродина с двумя преобразованиями

частоты. Следящие фильтры в блоке предвари-

тельной селекции обеспечивают высокое качест-

во приема радиосигналов в диапазоне частот от 9

кГц до 3000 МГц, а при подключении внешнего

конвертора - в диапазоне до 18 ГГц. Управление

настройками фильтров преселекторов, синтезато-

ров, других узлов преобразователя осуществляет-

ся по шине RS-485.

Рис. 2. Модуль АРК-ЦПС1.

Радиосигнал переносится на ПЧ 41.6 МГц

и оцифровывается с частотой дискретизации

51.2 МГц. Далее все операции обработки сиг-

нала – линейка фильтров основной селекции с

полосами от 8 МГц до 6 кГц, вычисление

спектра сигнала, статистическая обработка,

обнаружение, оценка параметров и демодуля-

ция сигналов выполняются ПЛИС Xilinx в

реальном времени.

Внутренняя структура ПЛИС Xilinx семей-

ства Spartan-3E оптимизирована под высокоэф-

фективные алгоритмы параллельной обработки,

что позволяет реализовать сложные схемы с ми-

нимальными затратами вычислительных ресур-

сов. К примеру, при приеме сигналов цифрового

телевидения стандарта DVB-T необходимо

обеспечить подавление мешающих сигналов

аналогового телевидения в соседних частотных

каналах. Пример помеховой обстановки в рай-

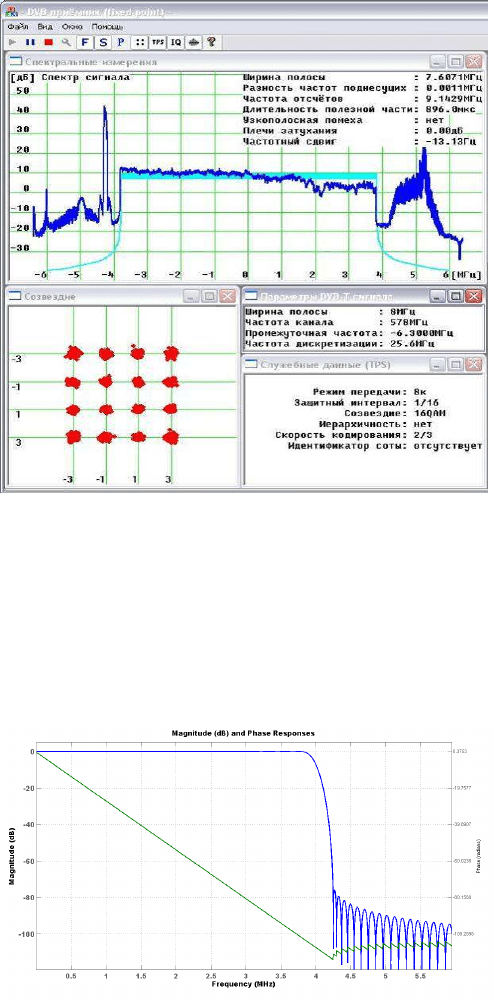

оне Останкино в Москве приведен на рис. 3.

Слева от «прямоугольного» спектра сигнала

DVB-T с центральной частотой 578 МГц, виден

узкий пик звуковой поднесущей нижнего боко-

вого канала, а справа – модулированная видео-

несущая верхнего бокового канала.

197

Рис. 3. Спектр сигнала DVB-T.

Звуковая поднесущая сигнала SEKAM отстоит от

нижней границы рабочего частотного канала всего на

0.25 МГц, поэтому к фильтру основной селекции изме-

рительного приемника предъявляются высокие требова-

ния. К примеру, для представленного на рисунке 3 сиг-

нала DVB-T c полосой 8 МГц необходим комплексный

фильтр 220 порядка. АЧХ и ФЧХ фильтра представлены

на рис. 4.

Рис. 4. Характеристики фильтра основной селекции.

Неравномерность АЧХ фильтра в полосе пропуска-

ния не превышает 0,1 дБ.

Передача результатов обработки в ПЭВМ по ин-

терфейсу USB 2.0 предоставляет широкие дополнитель-

ные возможности для записи сигналов, накопления ин-

формации в базах данных, глубокого технического и

статистического анализа.

Обработка радиосигнала в реальном времени

Быстрое развитие систем беспроводной передачи

информации самого разного уровня, от персональных,

сотовых и региональных, до глобальных систем беспро-

водного широкополосного радиодоступа, с каж-

дым годом усложняет задачи обеспечения ЭМС.

Современные системы беспроводной пе-

редачи информации, как правило, работают с

пакетными сигналами длительностью от де-

сятков микросекунд до нескольких миллисе-

кунд. В системах обеспечения безопасности

полетов используются сигналы длительностью

в единицы и десятки микросекунд. Сигналы

радаров имеют длительность менее микросе-

кунды. Надежное обнаружение сигналов столь

малой длительности требует непрерывной об-

работки сигнала в ЦРПУ без потери данных.

Встроенное программное обеспечение

обеспечивает непрерывный анализ спектра в

полосе 8 МГц с частотой дискретизации 12.8

МГц при размерности БПФ N = 512 комплекс-

ных точек. Дискретность спектра составляет в

данном случае ∆f = 12.8 МГц / 512 = 25 кГц, а

время выборки ∆t = 512 / 12.8 МГц = 40 мкс.

За одну секунду вычисляется

n = 1 / ∆t = 1 / 40 мкс = 25000 спектров. В по-

лосе пропускания ∆F = 8 МГц скорость спек-

трального анализа составляет

V = ∆F * n = 8 * 25000 = 200 ГГц/c.

Оператор не в состоянии непосредственно

воспринимать информацию с такой скоро-

стью, поэтому все полученные данные в ре-

альном времени проходят предварительную

статистическую обработку (усреднение, поиск

максимальных значений, расчет двумерной

плотности вероятности) с накоплением ре-

зультатов на интервале от 10 мс до нескольких

секунд. Подготовленные таким образом дан-

ные о радиообстановке позволяют оператору

«обнаруживать» на дисплее сигналы, недос-

тупные при обычном представлении спектра.

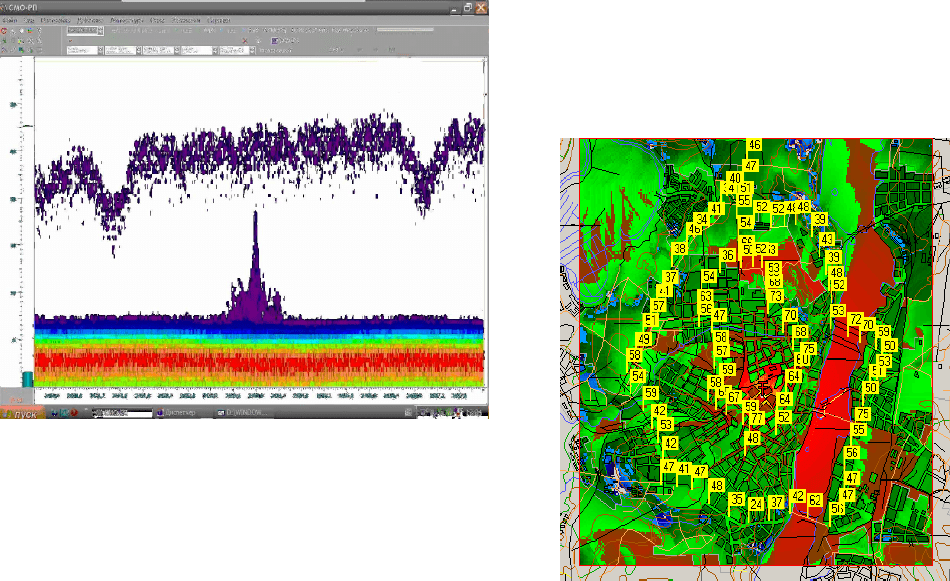

Анализ спектра в реальном времени с

представлением информации в виде плотности

вероятности уровней спектральных состав-

ляющих (вероятностный спектр) позволяет

надежно обнаруживать и различать в одной

полосе частот пакетные сигналы различных

источников, к примеру, на рис. 5 одновремен-

но видны сигналы WiFi и BlueTooth. Обеспе-

чивается возможность обнаружения внесис-

темных помех под широкополосными сигна-

лами систем передачи данных.

Снижение размерности БПФ до 32 ком-

плексных точек уменьшает длительность вы-

борки до 2.5 мкс. Это позволяет надежно об-

наруживать импульсные сигналы радиолока-

ционных станций длительностью менее 1 мкс

при оценке спектральной плотности мощности

методом периодограмм с перекрытием 50%.

198

Рис. 5. Сигналы WiFi и BlueTooth.

При панорамном спектральном анализе в полосе

частот, превышающей полосу одновременной обработ-

ки, синтезатор частот перестраивается по частоте. При

среднем времени перестройки синтезатора 2 мс и дис-

кретности спектра 6,25 кГц, скорость панорамного ана-

лиза приемника составляет не менее 3,5 ГГц/c.

Практическое применение

Панорамное цифровое РПУ АРГАМАК-М является

многофункциональным средством радиомониторинга и мо-

жет использоваться в стационарном, мобильном и носимом

вариантах. Возможность получения спектров в реальном

времени без пропусков сигналов делает возможным приме-

нение ЦРПУ АРГАМАК-М для обнаружения и пеленгова-

ния коротких сигналов, длительностью до нескольких мик-

росекунд, в том числе работающих на одной частоте.

Прикладное программное обеспечение, поставляе-

мое вместе с приемником, реализует:

- радиомониторинг и измерение параметров сигналов;

- измерение напряженности поля;

- построение зон покрытия;

- амплитудное радиопеленгование, в том числе им-

пульсных сигналов;

- определение координат источников радиоизлучения;

- анализ параметров и определение местоположения

базовых станций GSM, CDMA, TETRA, DECT;

- анализ сигналов цифрового телевидения;

- запись и технический анализ радиосигналов.

Пакет программ обеспечивает автоматические и ав-

томатизированные измерения основных параметров

сигналов с привязкой ко времени и географическим ко-

ординатам. Автоматизация измерений обеспечивает вы-

сокую эффективность выполнения следующих типовых

функций радиоконтроля:

- определение зон покрытия передатчиков;

- расчет местоположения источников;

- проверка заявленных характеристик передатчиков;

- расчет электромагнитной совместимости источников.

Учитывается рельеф местности, застрой-

ка, участки растительности, диаграмма на-

правленности антенн и высота подвеса. На

рис. 6 показано измеренное с помощью при-

емника распределение поля источника.

Рис. 6. Распределение поля.

Заключение

Панорамное ЦРПУ АРГАМАК-М имеет

малый вес, габариты, низкое энергопотребле-

ние, что в сочетании с высокими технически-

ми параметрами делает возможным его эф-

фективное использование в носимых комплек-

сах радиомониторинга, на стационарных и

мобильных станциях радиоконтроля.

Приемник имеет высокие характеристики

по быстродействию, обеспечивает цифровую

обработку сигналов в реальном времени в по-

лосе до 10 МГц.

Реализация приемника по принципу SDR

помогает решать широкий круг задач радиомо-

ниторинга, а набор дополнительного оборудова-

ния позволяет расширить диапазон рабочих час-

тот до 18 ГГц, осуществлять пеленгование и ло-

кализацию различных источников радиоизлуче-

ния, включая источники беспроводной передачи

информации и радиолокационные станции.

Литература

1. Рембовский А. М., Ашихмин А. В., Козь-

мин В. А. Радиомониторинг: задачи, методы,

средства / Под ред. А.М. Рембовского. Изд. второе.

– Москва: Горячая линия-Телеком, 2010, 623 с.

2. Харченко И.П. 13 лекций по регулиро-

ванию и мониторингу использования радиочас-

тотного ресурса / И.П. Харченко. – СПб. : Линk,

2008.

199

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАДИОПЕЛЕНГАТОРЫ СЕМЕЙСТВА

"АРТИКУЛ" C УЛУЧШЕННЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

А.

В.

А

ШИХМИН

,

Р

ОССИЯ

,

М.

Ю.

В

ЛАСОВ

,

Р

ОССИЯ

,

В.

А.

К

ОЗЬМИН

,

Р

ОССИЯ

,

А.

М.

Р

ЕМБОВСКИЙ

,

Р

ОССИЯ

ЗАО ИРКОС, e-mail info@ircos.ru

Аннотация

:

Рассмотрены особенности конструкции и технические характеристики автоматических

радиопеленгаторов семейства "АРТИКУЛ" поколения "пять плюс" с улучшенными техническими

характеристиками.

Abstract

:

The features of the design and specifications automatic direction finders family ARTIKUL gen-

eration of “five plus” with improves technical characteristic are considered.

Введение

В семейство автоматических радиопеленгаторов

"АРТИКУЛ" пятого поколения входят стационар-

ные, разворачиваемые, мобильные, портативные и

носимые автоматические двухканальные корреляци-

онные интерферометры, предназначенные для пе-

ленгования сигналов с произвольными параметрами:

шириной спектра, видом модуляции, временем дей-

ствия в эфире и т.д. Технические характеристики и

построение этих радиопеленгаторов рассмотрены в

[0]. С 2011 года начаты поставки на рынок радиопе-

ленгаторов "АРТИКУЛ" поколения "пять плюс",

имеющих улучшенные характеристики. Целью на-

стоящей работы является рассмотрение их техниче-

ских характеристик и особенностей конструкции.

Пеленгаторы "АРТИКУЛ пять плюс"

Радиопеленгаторы поколения "пять плюс" по

сравнению с приборами пятого поколения имеют

существенно улучшенные технические характери-

стики: увеличенную до 24 МГц полосу пропускания

радиоприемного тракта, повышенную до 500 МГц/c

скорость многоканального пеленгования, расширен-

ный рабочий диапазон частот от 1,5 до 8000 МГц (в

максимальной конфигурации пеленгатора). Основ-

ные технические параметры радиопеленгаторов при-

ведены в таблице.

Таблица. Основные технические характеристики

Рабочий диапазон частот (в мак-

симальной конфигурации)

1.5 – 8000 МГц

Скорость панорамного анализа в

рабочем диапазоне частот

до 10 ГГц/с

Минимальная длительность ра-

диоимпульса (без перестройки

приемника)

0,5 мкс

Скорость многоканального пелен-

гования, не менее, в диапазоне:

1,5-25 МГц

10 МГц/с

25-3000 МГц

3000-8000 МГц

500 МГц/с

125 МГц/с

Чувствительность по полю, не

более:

1,5-25 МГц (АС-КВ)

25-1000 МГц (литера 1)

1000-3000 МГц (литера 2)

3000-8000 МГц (литера 3)

30 мкВ/м

1-10 мкВ/м

3-15 мкВ/м

25 мкВ/м

Инструментальная точность

(СКО), не более:

1,5-25 МГц (АС-КВ)

25-1000 МГц (литера 1)

1000-3000 МГц (литера 2)

3000-8000 МГц (литера 3)

5,0°

1,5-2,5°

1,5-2,0°

3,0°

Максимальная полоса одновре-

менного обзора:

1,5 - 25 МГц 0,5 МГц

25 – 110 МГц 5 МГц

110 – 220 МГц 10 МГц

220 – 8000 МГц 24 МГц

Масса антенной системы

АРТИКУЛ-С+ (максимальная

конфигурация), не более

30 кг

Масса антенной системы

АРТИКУЛ-М+ (максимальной

конфигурации), не более

40 кг

Стационарный радиопеленгатор АРТИКУЛ-С+

предназначен для установки на высоких мачтах на

крышах многоэтажных домов или на возвышенно-

стях. В то же время пеленгатор может использоваться

как разворачиваемое устройство для работы на вре-

менных постах, поскольку имеет небольшие габариты

в сложенном состоянии и приемлемую массу для лег-

ких телескопических мачт. Время разворачивания

антенной системы радиопеленгатора вместе с подъе-

мом телескопической мачты не превышает 30 минут.

Внешний вид радиопеленгатора представлен на рис.1.

200

Рис. 1. Стационарный радиопеленгатор семейст-

ва "АРТИКУЛ" на вышке сотовой связи.

Мобильный пеленгатор АРТИКУЛ-М+ предна-

значен для установки на транспортное средство для

работы в движении и на стоянке. Существует два

варианта исполнения его антенной системы: съемная

с возможностью оперативной установки на крыше

автомобиля, и несъёмная, радиопрозрачный обтека-

тель которой является частью конструкции автомо-

биля. Эти два варианта имеют практически одина-

ковые характеристики по точности и чувствительно-

сти пеленгования. Внешний вид мобильных пеленга-

торов со съемной и несъемной антенной системой

показан на рис. 2-3.

Рис. 2. АРТИКУЛ-М+ со съемной антенной

системой.

Рис. 3. АРТИКУЛ-М+ с несъемной антенной

системой.

Антенная система пеленгаторов содержит ли-

терные антенные решетки (см. таблицу). Необходи-

мое количество литер в антенной системе определя-

ется областью применения радиопеленгатора. Ввиду

низкой эффективности стационарных радиопеленга-

торов при работе по маломощным СВЧ источникам

третья литера в антенной системе может отсутство-

вать, при этом верхняя частота радиопеленгования

ограничена частотой 3000 МГц.

Внутрь антенных систем встроены преобразова-

тели сигналов АРК-ПС5+ и АРК-ЦО+, представляю-

щие собой в совокупности цифровое радиоприемное

устройство с двумя когерентными каналами приема

сигналов. Непосредственная установка преобразовате-

лей сигналов в антенную систему является существен-

ной особенностью стационарных и мобильных радио-

пеленгаторов семейства "АРТИКУЛ". Такое конструк-

тивное исполнение дает ряд преимуществ по точности,

чувствительности, помехозащищенности.

Если радиоприемное устройство находится вне

антенной системы, радиосигнал от антенной системы

передается по кабелям снижения, имеющим особенно

для стационарных пеленгаторов, относительно боль-

шую длину (десятки метров). Чем длиннее кабель сни-

жения, тем больший коэффициент усиления должен

быть у буферного усилителя антенного элемента. Од-

нако, если коэффициент усиления слишком велик,

уменьшается динамический диапазон приемного трак-

та. Поскольку погонное затухание кабеля снижения

увеличивается с ростом частоты, то буферный усили-

тель должен иметь нормированный коэффициент уси-

ления, также увеличивающийся с частотой, что значи-

тельно усложняет конструкцию антенных элементов,

входящих в решетку. Если же радиоприемное устрой-

ство встроено в антенную систему, то с учетом малой

длины соединений надобность в подобном усложнении

буферного усилителя отпадает.

В условиях высокой загруженности радиочас-

тотного диапазона, когда сигналы в эфире имеют

высокий уровень или занимают широкую полосу

частот, буферный усилитель может перейти в нели-

нейный режим. Чем больше коэффициент усиления,

тем быстрее наступит нелинейный режим, следова-

тельно, вариант встроенного в антенную систему

приемника и здесь предпочтителен.

Антенный эффект в высокочастотных кабелях

снижения существенно ухудшает точность и чувст-

вительность пеленгования, поскольку за счет наве-

денного сигнала нарушаются фазовые и амплитуд-

ные соотношения в каналах приема. В случае встро-

енного в антенную систему цифрового приемника по

кабелю снижения передается цифровой сигнал по

сетевому интерфейсу LAN (Ethernet).

Наконец, еще один серьезный фактор, делаю-

щий предпочтительным использование встроенного

приемника, заключается в том, что вместо дорогих

высокочастотных коаксиальных кабелей снижения

используются кабели передачи данных, что снижает

стоимость аппаратуры.

В состав пеленгаторов может входить устрой-

ство спутниковой навигации АРК-КН2M на основе

встроенных модулей GPS/GLONASS и системы ги-

роскопов, предназначенное для определения геогра-