Зимина С.В., Пулькина Н.Э. Геологические основы разработки нефтяных и газовых месторождений

Подождите немного. Документ загружается.

между ними, либо немного дальше от скважины, в которой отмечается

большая толщина пласта, и несколько ближе к скважине с меньшей

его толщиной.

При

\udebgb\Zgbb beb

jZafu\_

продуктивных отложений, со-

провождающихся несогласным залеганием слоев, образуются

линии

выклинивания или размыва,

ограничивающие площадь, за пределами

которой пласт не отлагался или размыт.

Наличие выклинивания и размыва продуктивных отложений уста-

навливается по несогласному залеганию продуктивных и перекры-

вающих (подстилающих) отложений и выпадению из разрезов сква-

жин продуктивного пласта.

Определение положения линий выклинивания или размыва воз-

можно несколькими способами.

При небольшом числе пробуренных

скважин линии выклинивания и размыва проводятся условно посреди-

не между каждой парой скважин, в одной из которых имеется продук-

тивный пласт, а в другой – отсутствует. Этот способ обычно применя-

ют на стадии проектирования разработки по редкой сети разведочных

скважин.

После разбуривания залежи эксплуатационными скважинами по-

ложение линии выклинивания можно уточнить по градиенту уменьше-

ния толщины продуктивных отложений в направлении к линии выкли-

нивания. Для этого используют карту общей толщины продуктивного

горизонта в изолиниях, построенную по данным всех пробуренных

скважин. Нулевая изопахита на этой карте соответствует линии выкли-

нивания и считается границей залежи (или одного из ее пластов).

2.3.5. =_hnbabq_kdb_ f_lh^u

Геофизические методы поисков и разведки объединяют разные по

физическим основам методы, используемые для изучения геологиче-

ского строения земной коры или отдельных ее участков. Наземные,

воздушные и морские измерения геофизических полей осуществляются

методами полевой геофизической разведки в отличие от геофизических

исследований непосредственно в скважинах. В зависимости от исполь-

зуемых геофизических полей различают ]jZ\bjZa\_^dm , k_ckfhjZa -

\_^dm, we_dljhjZa\_^dm b fZ]gblhjZa\_^dm .

=jZ\bjZa\_^dZ основана на зависимости силы тяжести на поверх-

ности Земли от плотности горных пород. Породы, насыщенные нефтью

или газом, имеют меньшую плотность, чем те же породы, содержащие

воду. При гравиметрической разведке с помощью специальных измере-

ний на поверхности Земли изучают очень малые возмущения (аномалии)

43

поля силы тяжести. Гравитационные аномалии обычно отвечают участ-

кам развития в осадочной толще интрузий, рифовых массивов, соляных

диапиров, сбросов и т.д. Гравиметрическая съемка проводится с помо-

щью гравиметров, маятниковых приборов при региональных поисковых

работах, а в отдельных случаях и при подготовке площадей к глубокому

бурению. В соответствии с этим съемка подразделяется на профильную

и площадную. По результатам гравирозведки строят карты и графики

аномалий силы тяжести.

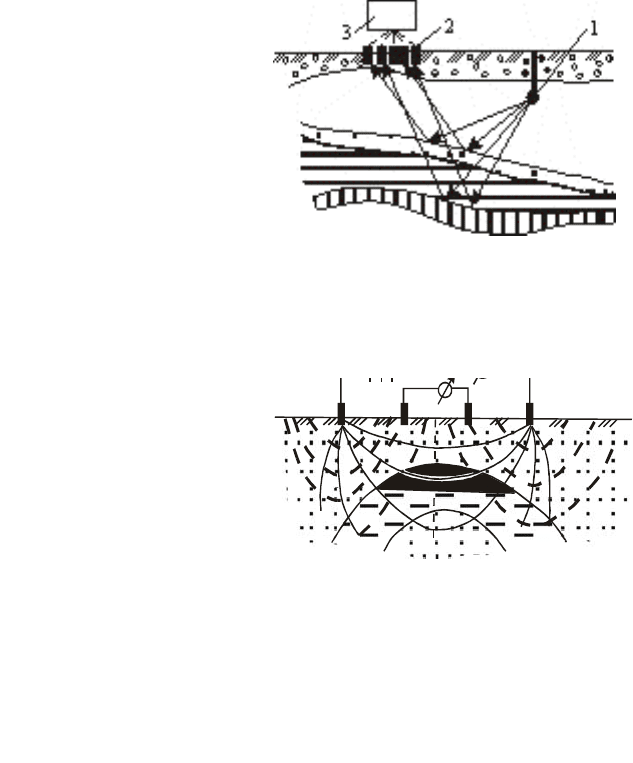

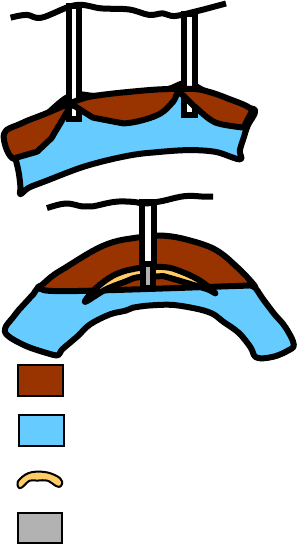

K_ckfbq_kdZy jZa\_^dZ

(рис. 22) основана на изуче-

нии распространения упру-

гих (сейсмических) волн в

земной коре. Волны созда-

ются одним из следующих

способов:

1) взрывом специаль-

ных зарядов в скважинах

глубиной до 30 м;

2) вибраторами;

3) преобразователями

взрывной энергии в механи-

ческую.

Скорость распростране-

ния сейсмических волн в

породах различной плотно-

сти неодинакова: чем плот-

нее порода, тем быстрее

проникают сквозь нее волны.

На границе раздела двух

сред с различной плотно-

стью упругие колебания час-

тично отражаются, возвра-

щаясь к поверхности земли,

а, частично преломившись,

продолжают свое движение

вглубь недр до новой поверхности раздела. Отраженные сейсмические

волны улавливаются сейсмоприемниками. Расшифровывая затем полу-

ченные графики колебаний земной поверхности, специалисты опреде-

ляют глубину залегания пород, отразивших волны, и угол их наклона.

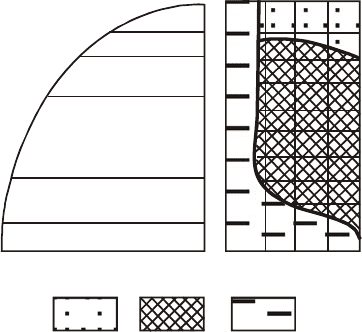

We_dljbq_kdZy jZa\_^dZ основана на различной электропровод-

ности горных пород. Так, граниты, известняки, песчаники, насыщенные

Jbk . 23. IjbgpbibZevgZy ko_fZ we_d-

ljhjZa\_^db

1

2

A

M

N

B

Jbk . 22. IjbgpbibZevgZy ko_fZ k_ckfh

jZa\_^db:

-

1 – источник упругих волн;

2 – сейсмоприемники;

3 – сейсмостанция

44

соленой минерализованной водой, хорошо проводят электрический

ток, а глины, песчаники, насыщенные нефтью, обладают очень низкой

электропроводностью.

Схема электроразведки с поверхности земли приведена на рис. 23.

Через металлические стержни А и В сквозь грунт пропускается элек-

трический ток, а с помощью стержней М и N и специальной аппарату-

ры исследуется искусственно созданное электрическое поле. На осно-

вании выполненных замеров определяют электрическое сопротивление

горных пород. Высокое электросопротивление является косвенным

признаком наличия нефти или газа.

FZ]gblhjZa\_^dZ основана на различной магнитной проницаемо-

сти горных пород. Наша планета – это огромный магнит, вокруг кото-

рого расположено магнитное поле. В зависимости от состава горных

пород, наличия нефти и газа это магнитное поле искажается в различ-

ной степени. Часто магнитометры устанавливают на самолеты, которые

на определенной высоте совершают облеты исследуемой территории.

Аэромагнитная съемка позволяет выявить антиклинали на глубине до 7

км, даже если их высота составляет не более 200 – 300 м.

Геологическими и геофизическими методами выявляют строение

толщи осадочных пород и возможные ловушки для нефти и газа.

2.4. Bamq_gb_ iheh‘_gby \h^hg_nlyguo dhglZdlh\ \ aZe_‘Zo

k ih^hr\_gghc \h^hc

В пределах залежей насыщающие продуктивный пласт флюиды рас-

полагаются по высоте в соответствии с действием гравитационных и мо-

лекулярно-поверхностных сил. Молекулярно-поверхностные силы препят-

ствуют гравитационному распределению газа и жидкостей в пористой

среде. Это проявляется в том, что в продуктивных пластах содержится

определенное количество остаточной воды, а также в сложном распреде-

лении по разрезу газа, нефти и воды в приконтактных зонах пласта. На

границе воды с нефтью, вода, а на границе нефти с газом, нефть под дейст-

вием капиллярного давления в части капилляров поднимаются выше

уровня, соответствующего уровню гравитационного распределения. Зна-

чение капиллярного подъема h определяется уравнением:

h = 21

\ .g.

cos

\ .g.

/[r

‡

g(p

\

– p

g

)], (4)

где σ

в.н.

– поверхностное натяжение на границе раздела нефти и воды;

θ

в.н.

– краевой угол смачивания на той же границе;

r

į

– радиус капиллярной трубки;

g – ускорение свободного падения;

p

в

и p

н

– плотность соответственно воды и нефти.

45

Исходя из формулы, можно отметить, что высота капиллярного

подъема увеличивается:

• при уменьшении радиуса капилляров;

• при уменьшении разницы плотностей контактирующих фаз;

• при уменьшении краевого угла смачивания;

• при увеличении поверхностного натяжения на границе раздела

двух фаз.

В результате образуются так называемые переходные зоны. В пре-

делах переходной зоны содержание нефти (газа) возрастает снизу

вверх.

Толщина переходных зон на контакте нефть – вода в разных зале-

жах меняется от нескольких сантиметров до десятков метров. Так, в

верхнемеловых залежах Северного Кавказа на Эльдаровском, Брагун-

ском, Малгобек-Вознесенском и других месторождениях, где нефте-

носность связана с трещиноватыми извест-няками и плотность нефти

мала, толщина переходной зоны не превышает нескольких сантимет-

ров, а в Западной Сибири в залежах нефти, приуроченных к полимик-

товым коллекторам, она достигает 12 – 15м.

Переходные зоны от нефти к газу обычно имеют небольшую тол-

щину. На рис. 24 показано распределение газа, нефти и воды в услов-

ном продуктивном пласте с

предельной нефтегазона-

сыщенностью 80%. По ха-

рактеру По характеру на-

сыщенности можно выде-

лить пять интервалов (сни-

зу вверх): V – водоносная

зона; IV – переходная зона

от воды к нефти; III – неф-

тяная зона; II – переходная

зона от нефти к газу; 1 –

газоносная зона.

I

II

III

IV

V

050100

Водонасыщенность, %

На рис. 25 показано из-

менение по разрезу нефтево-

донасыщенности и капил-

лярного давления в реальном

терригенном коллекторе с

высокими фильтрационно-

емкостными свойствами. Из

рисунка видно, что при ка-

пиллярном давлении, равном

123

Jbk . 24. Lbibqgh_ jZaf_s_gb_ g_nlb , ]ZaZ b

\h^u \ ieZkl_ (ih F .B. FZdkbfh\m ):

1 – газовая шапка; II – зона перехода от нефти к

газу; III – нефтяная часть; IV – зона перехода от

нефти к воде; V – водоносная зона. 1 – газ; 2 –

нефть; 3 – вода

46

нулю, пористая среда полностью водо-

насыщена, т.е. k

в

= 1. Выше нулевого

уровня капиллярного давления выделя-

ется уровень I, на котором в пористой

среде появляется нефть (кривая 2). Вы-

ше уровня коэффициент нефтенасы-

щенности k

н

возрастает вначале весьма

интенсивно, затем все медленнее, пока

не достигает значений, близких к пре-

дельному (0,86). Соответственно k

в

вы-

ше уровня I уменьшается вначале быст-

ро (кривая I), затем медленнее, до зна-

чений, близких к минимальным (0,14).

По значениям k

н

, близким к максималь-

ным, а k

в

– близким к минимальным, с

некоторой долей условности проводит-

ся уровень II. Mjh\_gv I khhl\_lkl\m_l

ih^hr\_ i_j_oh^ghc ahgu , Z mjh\_gv

II – __ djh\e_ . Кривые 3, 4 на рис. 25

характеризуют зависимость фазовой

проницаемости в переходной зоне от

насыщенности нефтью и водой. По фа-

зовой проницаемости переходную зону

можно разделить на три части.

Jbk . 25. Ijbf_j h[hkgh\Zgby ih -

h‘_gby ]jZgbp \ i_j_oh^ghc ahg_

зависимости коэффициентов:

e :

1 – те-

водонасыщенности k

в

и 2 – неф

насыщенности k

н

от высоты над уров-

немнулевого капилляр. давления р

к

; 3

– относительной проницаемости k

пр.о

для нефти; 4 – относительной прони-

цаемости k

пр.о.

для воды от k

в

и k

н

.; I –

подошва переходной зоны; II – кровля

переходной зоны; Ш – уровень появ-

ления подвижной нефти; IV – уровень

перехода воды в неподвижное состоя-

ние; Н – расстояние до поверхности со

100 %-м водонасыщением

В нижней части переходной зо-

ны фазовая проницаемость коллекто-

ров для нефти равна нулю, и лишь по

достижении определенного значения

k

н

нефть способна двигаться по по-

ристой среде. Этому значению k

н

соответствует mjh\_gv III, ниже ко-

торого в переходной зоне подвижной

является только вода.

Выше уровня III в средней части переходной зоны подвижностью

обладают как вода, так и нефть, причем постепенно фазовая проницае-

мость для нефти возрастает, а для воды снижается. По достижении оп-

ределенного критического значения k

в

фазовая проницаемость для во-

ды становится равной нулю. Этому значению k

в

соответствует mjh\_gv

IV, выше которого может перемещаться только нефть.

В настоящее время нет единого подхода к выбору поверхности,

принимаемой за ВНК. На практике в качестве поверхности ВНК при-

47

нимается одна из рассмотренных граничных поверхностей переходной

зоны. Эту поверхность выбирают исходя из толщины переходной зоны

в целом и отдельных ее частей.

Информацией о положении ВНК, ГНК, ГВК в каждой отдельной

скважине служат данные керна, промысловой геофизики и опробования.

Основную информацию о положении контактов получают метода-

ми промысловой геофизики. Нижняя граница переходной зоны четко

фиксируется резким скачкообразным уменьшением величины р

г

на

диаграммах электрометрии и снижением показаний нейтронного гам-

ма-метода.

В случаях, когда толщина переходной зоны невелика (до 2 м) и в

качестве ВНК принимают ее нижнюю границу, задача является наибо-

лее простой. ГВК также четко фиксируется на диаграммах электромет-

рии. ГНК и ГВК уверенно выделяются на диаграммах НГК по резкому

возрастанию интенсивности нейтронного гамма-излучения. При боль-

шой толщине переходной зоны нахождение положения ВНК по данным

ГИС осложняется, поскольку необходимо определять положение ниж-

ней и верхней границ переходной зоны и собственно ВНК.

Поверхности ВНК, ГНК и ГВК могут представлять собой плоско-

сти, горизонтальные или наклонные, но могут иметь и более сложную

форму, находясь на отдельных участках залежи выше или ниже

среднего положения. Форма контакта зависит от величины напора и

направления движения пластовых вод, неоднородности продуктивных

пластов и других факторов.

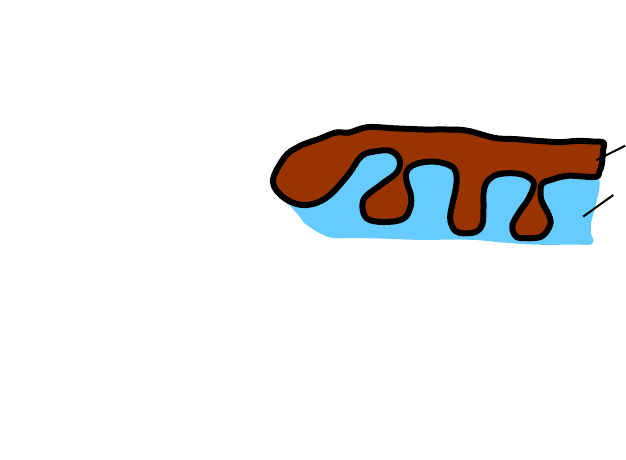

В процессе добычи

нефти обычно происходит

продвижение контуров неф-

теносности. Одной из задач

рациональной разработки

является обеспечение рав-

номерного продвижения

этих контуров. При нерав-

номерном продвижении

контуров нефтеносности образуются языки обводнения, что может

привести к появлению разрозненных целиков нефти (рис. 26), захва-

ченных водой. Неравномерное продвижение контуров нефтеносности

зависит от неоднородности пласта (особенно по его проницаемости),

отбора жидкости из пласта без учета этой неоднородности и т.д.

2

1

Jbk . 26. Ko_fZ jZkiheh‘_gby yaudh\ h[\h^g_ -

gby b p_ebdh\ g_nlb :

1 – языки обводнения; 2 – целики нефти

При наличии подошвенных вод (граница нефтеносности проходит

лишь по кровле пласта) задача заключается в том, чтобы при вскрытии

пласта не пересечь водонефтяной контакт скважиной (забой скважины

48

должен быть выше этого контакта) во избежания появления конусов об-

воднения уже в самом начале эксплуатации (рис. 27). По мере эксплуата-

ции и подъема ВНК при наличии подошвенной воды обычно появляются

конусы обводнения и борьба с ними весьма затруднена. При наличии в

пласте (особенно в его подошвенной части) глинистых прослоев борьба с

конусами обводнения значительно облегчается путем цементирования

забоев скважин. При наличии в подошвенной части пласта глинистых

прослоев, конусы обводнения вообще не образуются.

При горизонтальном контакте на карте контур проводят по изогип-

се, соответствующей гипсометрическому положению контакта или па-

раллельно изогипсе с близким значением. При горизонтальном кон-

такте линия контура не может пересекать изогипсы.

При наклонном положении контакта, если диапазон изменения его

абсолютных отметок больше принятого сечения изогипс, линии конту-

ров пересекают изогипсы карт по-

верхностей пласта. В этом случае

положение контуров определяется

с помощью метода схождения (рис.

28). Для этого совмещают карту

поверхности пласта и карту по-

верхности контакта, построенные с

одинаковым сечением изогипс.

Линия контура проводится через

точки пересечения одноименных

изогипс.

1

2

Если продуктивный горизонт

сложен прерывистыми, литологи-

чески изменчивыми пластами и его

кровля (подошва) не совпадает на

отдельных участках залежи с по-

верхностями продуктивных кол-

лекторов, определение положения

контуров по структурным картам

недопустимо. Оно может привести

к завышению площади нефтегазо-

насыщенности. Чтобы не допус-

тить этого, положение контуров

нужно определять по картам кров-

ли поверхностей проницаемой час-

ти горизонта.

3

I

Jbk . 27. Ko_fZ jZk-

iheh‘_gby dh-gmkh\

h[\h^g_gby ijb

gZebqbb ih^hr\_g-

guo \h^ :

I

I – нефть;

II

II – вода;

III – глинистый про-

слой

I

1

,

2

,

3

–

скважины

49

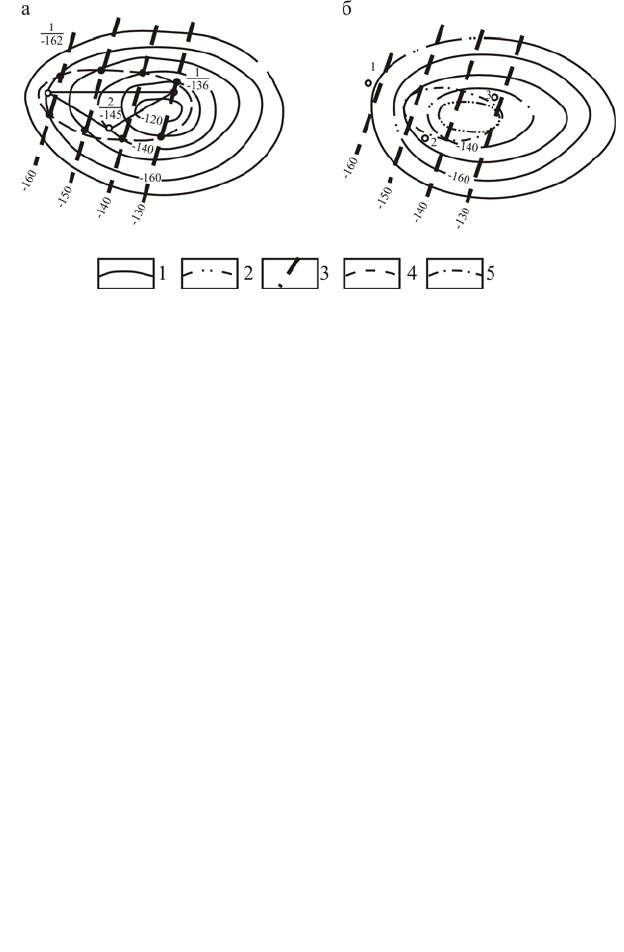

Jbk . 28. Ijbf_ju hij_^_e_gby iheh‘_gby \g_rg_]h (Z) b \gmlj_gg_]h (б)

dhglmjh\ g_nl_ghkghklb ijb gZdehgghf dhglZdl_ g_nlv –\h^Z (ih F .: . @^Zgh\m):

Изогипсы, м; 1 – кровли продуктивного пласта, 2 – подошвы, 3 – поверхности ВНК; кон-

туры нефтеносности: 4 – внешний, 5 – внутренний

2.5. =_heh]bq_kdZy g_h^ghjh^ghklv g_nl_]Zahghkguo ieZklh\

Под ]_heh]bq_kdhc g_h^ghjh^ghklvx пони

мают изменчивость

природных характеристик нефтегазонасыщенных пород в пределах

залежи. Различают два основных вида геологической неоднородно-

сти –

fZdjhg_h^ghjh^ghklv

и

fbdjhg_h^ghjh^ghklv .

FZdjhg_h^ghjh^ghklv

отражает морфологию залегания пород-

коллекторов в объеме залежи углеводородов, т.е. характеризует

распределение в ней коллекторов и неколлекторов.

Для изучения макронеоднородности используются материалы ГИС

по всем пробуренным скважинам. Надежную оценку макронеоднород-

ности можно получить только при наличии детальной корреляции про-

дуктивной части разрезов скважин.

Особую важность детальная корреляция и изучение макронеодно-

родности приобретают при расчлененности продуктивных горизонтов

непроницаемыми прослоями.

FZdjhg_h^ghjh^ghklv bamqZxl ih \_jlbdZeb (ih lhesbg_ ]h-

jbahglZ ) b ih ijhklbjZgbx ieZklh\ ( ih iehsZ^b ).

Ih lhesbg_ макронеоднородность проявляется в присутствии в

разрезе горизонта нескольких продуктивных пластов и прослоев кол-

лекторов – обычно в разном количестве на различных участках залежей

– вследствие наличия мест их слияния, отсутствия в разрезе некоторых

пластов, уменьшения нефтенасыщенной толщины в водонефтяной (га-

зовой) части залежи за счет неучета водоносных нижних пластов и др.

50

Соответственно макронеоднородность проявляется и в изменчивости

нефтенасыщенной толщины горизонта в целом.

Ih ijhklbjZgbx макронеоднородность изучается по каждому из

выделенных в разрезе горизонта пластов-коллекторов. Она проявляется

в изменчивости их толщин вплоть до нуля, т.е. наличии зон отсутствия

коллекторов (литологического замещения или выклинивания).

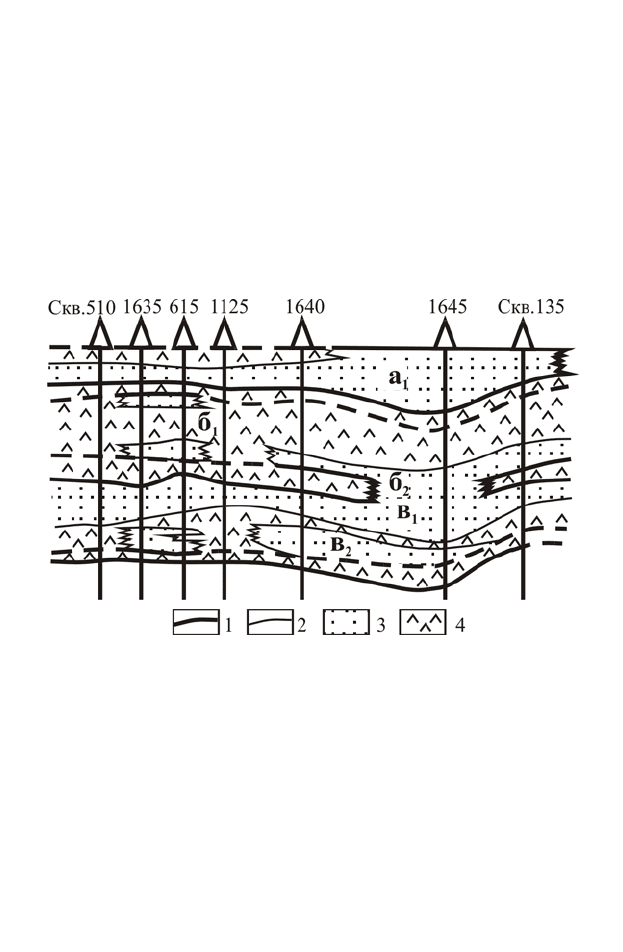

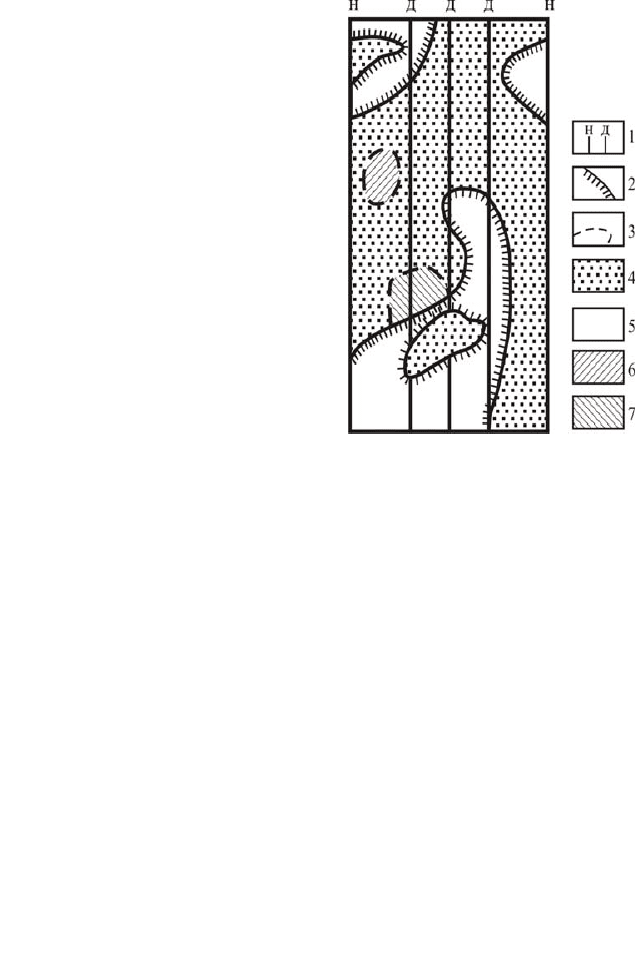

Графически макронеоднородность по вертикали (по толщине объ-

екта) отображается с помощью профилей (рис. 29) и схем детальной

корреляции. По площади она отображается с помощью карт распро-

странения коллекторов каждого пласта (рис. 30), на которых показы-

ваются границы площадей распространения коллектора и неколлекто-

ра, а также участки слияния соседних пластов.

Jbk . 29. Hlh[jZ‘_gb_ fZdjhg_h^ghjh^ghklb gZ njZ]f_gl_ ]_heh]bq_kdh]h jZaj_aZ

]hjbahglZ .

Кровля и подошва: 1 – пласта, 2 – прослоя; 3 – коллектор; 4 – неколлектор; а–в – индексы

пластов- коллекторов

Существуют следующие количественные показатели, характери-

зующие макронеоднородность пласта по разрезу и по площади:

• коэффициент расчлененности, показывающий среднее число пла-

стов (прослоев) коллекторов в пределах залежи,

NnК

N

i

iр

/

1

⎟

⎠

⎞

⎜

⎝

⎛

=

∑

=

, где n

i

– число прослоев коллекторов в i-й сква-

жине; N – число скважин;

51

• коэффициент песчанистости,

показывающий долю объема

коллектора (или толщины пла-

ста) в общем объеме (толщине)

залежи,

()

NihhК

N

//

⎤

i

общэфпес

1

'

⎥

⎦

⎢

⎣

=

∑

=

⎡

,

где h

эф

– эффективная толщина

пласта в скважине; N – число

скважин;

• коэффициент литологической

связанности, оценивающий

степень слияния коллекторов

двух пластов, К

св

= F

св

/F

к

, где

F

св

– суммарная площадь уча-

стков слияния; F

св

– площадь

распространения коллекторов

в пределах залежи;

• коэффициент распростране-

ния коллекторов на площади

залежи, характеризующий

степень прерывистости их за-

легания, К

расп

= F

к

/F

,

где F

к

–

суммарная площадь зон рас-

пространения коллекторов

пласта;

• коэффициент сложности гра-

ниц распространения коллек-

торов пласта, К

сл

= L

кол

/ П, где L

кол

– суммарная длина границ уча-

стков с распространением коллекторов; П – периметр залежи (дли-

на внешнего контура нефтеносности);

Jbk . 30. NjZ]f_gl dZjlu

jZkijhkljZg_gby dhee_dlhjh\ h^gh]h

ba ieZklh\ ]hjbahglZ :

1 – ряды скважин: Н – нагнетательных,

Д – добывающих; 2 – границы распро-

странения коллекторов; 3 – границы зон

слияния; участки: 4 – распространения

коллекторов, 6 – слияния пласта с вы-

шележащим пластом, 7 – слияния пла-

ста с нижележащим пластом

• три коэффициента, характеризующие зоны распространения кол-

лекторов с точки зрения условий вытеснения из них нефти:

К

спл

= F

спл

/F

к

;

К

пл

= F

пл

/F

к

;

К

л

= F

л

/F

к

,

где К

спл

, К

пл

, К

л

, – соответственно коэффициенты сплошного рас-

пространения коллекторов, полулинз и линз; F – суммарная площадь

зон распространения коллекторов; F

спл

– площадь зон сплошного рас-

пространения, т.е. зон, получающих воздействие вытесняющего агента

52