Журавин М.Л., Загрядская О.В., Казакевич Н.В. Гимнастика

Подождите немного. Документ загружается.

92 93

Утомление и переутомление должны быть своевременно обна-

ружены в процессе занятий. Его основные признаки следующие:

снижение внимания к учебному процессу, вялость, апатия; ухуд-

шение качества исполнения упражнений; нарушение координации

движений; побледнение, дрожание рук, ног и др. В этих случаях

необходимо снизить нагрузку; не разучивать сложнокоорди-

нированные, требующие риска движения; использовать методи-

ческие приемы, облегчающие исполнение упражнения, в отдель-

ных случаях надо прекратить тренировку, а занимающегося на-

править к врачу.

После болезни или длительного перерыва в занятиях занимаю-

щемуся необходимо пройти тщательное врачебное обследование и

получить разрешение на допуск к учебно-тренировочным заня-

тиям. В этом случае педагог должен в процессе учебно-трениро-

вочной работы учесть рекомендации врача и не форсировать под-

готовку (заниматься ОФП, снизить нагрузку, уменьшить количе-

ство подходов, рекомендовать выполнять упражнения, хорошо изу-

ченные ранее, или их отдельные элементы), усилить внимание к

страховке, оказывать физическую помощь и постепенно подвести

занимающегося к выполнению полного объема работы. Кате-

горически запрещается допускать учащихся к учебным или учеб-

но-тренировочным занятиям без разрешения врача.

Особое значение для предотвращения травматизма имеет са-

моконтроль. В специальном дневнике регистрируются самочувствие,

настроение, степень утомления, вес, пульс, аппетит, сон, болевые

ощущения; учитывается соблюдение правильного режима работы,

отдыха, питания.

Значительную роль в профилактике травматизма играет агита-

ционно-пропагандистская работа по врачебному контролю и са-

моконтролю. Все это позволяет педагогу методически правильно

строить учебный процесс.

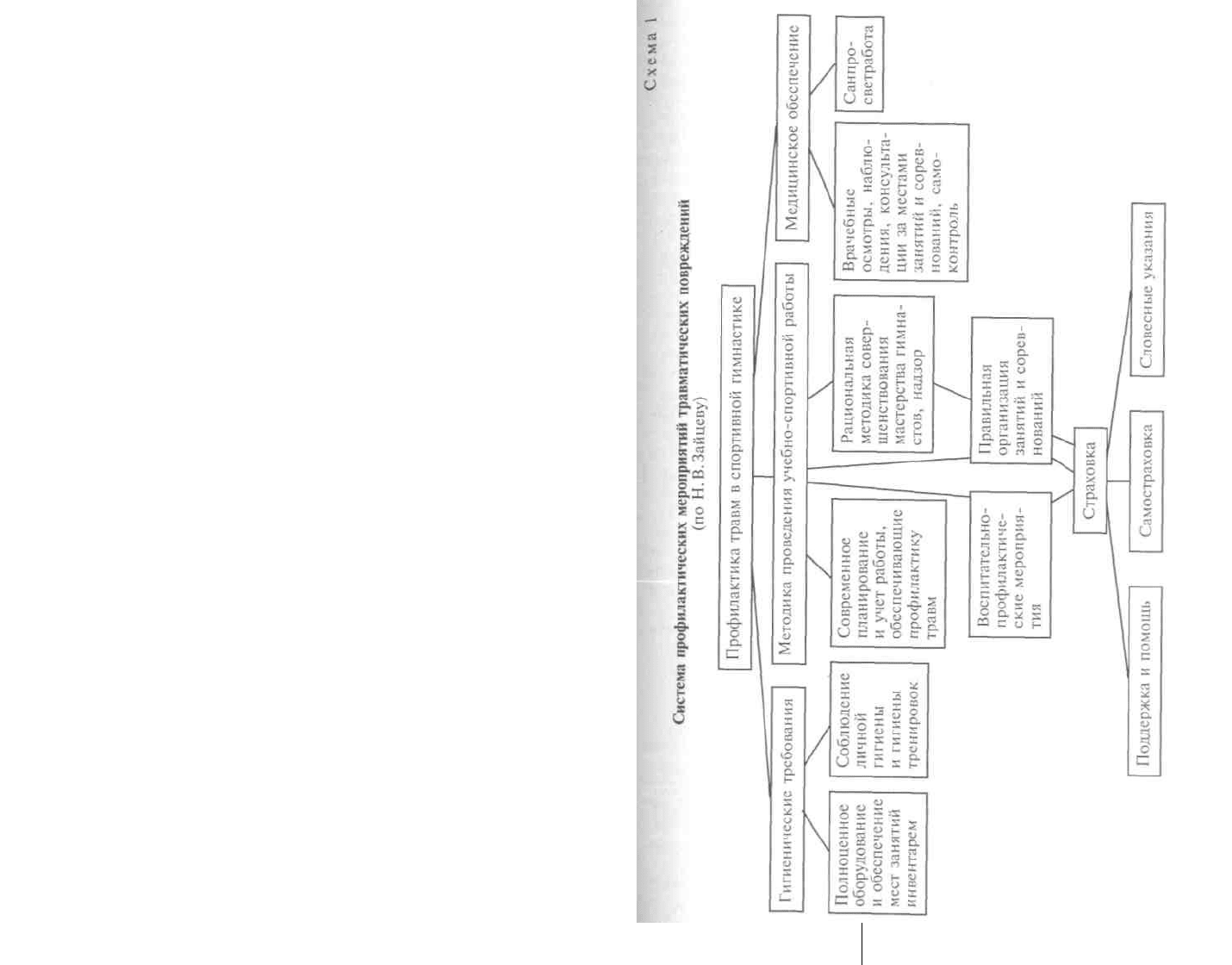

Итак, для предупреждения спортивных травм при занятиях

гимнастикой необходимо применять комплексные профилакти-

ческие меры. К ним относятся методика проведения учебно-

спортивной работы, гигиенические требования и медицинское

обеспечение.

Наряду с важностью всех профилактических мероприятий ос-

новное внимание следует уделять устранению методических по-

грешностей, поскольку большинство травм вызвано недостатками в

методике обучения и тренировки. Методические и организа-

ционно-педагогические меры профилактики травматизма должны

учитываться в документах планирования учебно-тренировочной

работы. Студентам физкультурных учебных заведений надо

тщательно изучать меры профилактики травматизма и использо-

вать их в своей педагогической деятельности, добиваясь полного

исключения травм из практики (схема 1).

94

95

Глава 5. ОСНОВЫ ТЕХНИКИ ГИМНАСТИЧЕСКИХ

УПРАЖНЕНИЙ

5.1. Техника гимнастических упражнений и закономерности,

лежащие в ее основе

Многие упражнения спортивной, художественной гимнастики и

акробатики имеют очень сложную структуру как по содержанию,

так и по форме, а следовательно, и по технике исполнения.

Структура гимнастического упражнения включает в себя со-

держание, форму, взаимодействие внешних и внутренних сил,

обеспечивающих выполнение упражнения.

Содержание упражнения представляет собой совокупность вхо-

дящих в него движений, последовательность их выполнения и спо-

собностей гимнаста, необходимых для этого. В процессе овладения

упражнением эти свойства вступают в активное взаимодействие,

обеспечивая выполнение поставленной гимнастом или его

педагогом двигательной задачи. Она формирует и изменяет струк-

туру упражнения.

Форму гимнастического упражнения образуют положения и

движения тела гимнаста и его звеньев в пространстве и во времени,

взаимосвязь между способностями гимнаста. Форма тесно связана

с содержанием упражнения.

Различают технику гимнастического упражнения и технику

исполнения гимнастического упражнения.

Техника гимнастического упражнения — это объективная как по

содержанию, так и по форме модель структуры движений (образец,

эталон). Она разрабатывается на основе количественного и

качественного биомеханического анализа структуры движений, ее

морфологического, биохимического, физиологического и пси-

хологического обеспечения. Это — очень сложная динамическая

функциональная система. В ней в функциональное взаимодействие

вовлекаются индивидуальные свойства (способности), относя-

щиеся ко всем подструктурам личности гимнаста.

Техника исполнения гимнастического упражнения представляет

собой целесообразный способ или совокупность способов управле-

ния движениями, обеспечивающими успешное выполнение упраж-

нения или решение конкретно поставленной двигательной задачи.

Выделяют следующие виды техники исполнения упражнения:

а) образцовая — обеспечивающая безукоризненное, близкое

к технике выполнение упражнений в условиях спортивной борьбы;

б) рациональная, или индивидуальная, — отражает (учитыва

ет) конституциональные, двигательные, функциональные, пси

хологические особенности гимнаста и его опыт.

Исполнение упражнений в гимнастике должно отвечать требо-

ваниям присущего ей стиля. Оно имеет объективный и субъектив-

ный характер. Объективный характер исполнения зависит от моде-

ли, образца, эталона структуры техники упражнения, а субъек-

тивный — от индивидуального способа исполнения упражнения,

от того, насколько точно гимнаст воспроизведет технику гимнас-

тического упражнения и выразит себя в движениях. Техническое

мастерство гимнастов характеризуется устойчивостью и качеством

исполнения упражнения.

В основе техники гимнастических упражнений лежат законы

механики, анатомо-физиологические и психологические свойства

личности гимнаста. Законы механики объясняют, как в движениях

гимнаста перемещаются отдельные звенья и тело в целом под

действием внешних и внутренних сил. Анатомо-физиологические

и психологические свойства объясняют, как воспроизводится тех-

ника упражнения в движениях гимнаста.

Внешними силами при выполнении упражнений могут быть: вес

тела гимнаста или отдельных его звеньев; сила трения, возникаю-

щая при взаимодействии гимнаста со снарядом (с опорой), со-

противление воздуха. Эти силы могут как затруднять, так и облег-

чить выполнение упражнений. Так, например, действие силы зем-

ного притяжения при движении тела гимнаста или отдельных его

звеньев из более высокого в более низкое положение по отноше-

нию к опоре облегчает выполнение многих упражнений, а движе-

ние из низкого в более высокое — затрудняет. Сила трения может

затруднять движение и в то же время создает условия для эффек-

тивного выполнения упражнения.

Внутренние силы возникают благодаря способности гимнаста

развивать напряжение работающими мышцами, использовать эла-

стические свойства связок, суставных сумок, межпозвоночных

хрящей. Разумное использование этих сил облегчает исполнение

упражнений. Основную роль играет мышечное напряжение.

При изучении техники гимнастических упражнений наиболее

важное значение имеет знание основных законов механики (ди-

намики), поэтому целесообразно их напомнить.

Первый закон {закон инерции). Всякое изолированное от внеш-

них воздействий тело сохраняет состояние покоя или равномер-

ного прямолинейного движения до тех пор, пока внешние силы, а

для человека — внутренние силы, не выведут его из этого состо-

яния.

Второй закон {закон силы) говорит о том, что между силой {F)

и изменением скорости (ускорением — а) существует прямо про-

порциональная зависимость. Это основной закон динамики:

F = т а , где F ~ сила, т — масса тела

или его отдельного звена, а — ускорение.

Третий закон {закон равенства действия и противодействия).

Силы, с которыми действуют друг на друга два тела, всегда

96

"мнастика

97

равны и направлены по одной прямой в противоположные сто-

роны.

Опираясь на законы механики, можно рассчитать необходимые

параметры исполнения даже технически сложных упражнений

(моменты силы тяжести и инерции, количество движения,

траектории общего центра массы тела и его отдельных звеньев,

время и др.)- Поэтому знание законов механики необходимо каж-

дому педагогу, имеющему дело с обучением двигательным дей-

ствиям в бытовой, спортивной, трудовой, военной и других видах

деятельности.

Однако одних только этих знаний оказывается еще недоста-

точно. Для того чтобы успешно обучать гимнастическим упражне-

ниям, приходится учитывать законы других научных дисциплин:

анатомии, физиологии, психологии, диалектики. Они не отменяют

законы механики, но в целом ряде случаев вносят свои специ-

фические поправки, диктуют свои условия и способы исполнения

упражнений. Так, например, расчеты движений человека,

основанные только на законах механики без учета требований

других дисциплин, в свое время не дали ожидаемых положитель-

ных результатов. К этим расчетам понадобились соответствующие

поправки. Так, на стыке механики и анатомии, биологии в целом

зародилась новая наука — биомеханика. Однако и она не исчер-

пывает полноты рассматриваемого вопроса, потому что технически

правильное выполнение упражнений, да еще с соблюдением

гимнастического стиля, зависит от психических и личностных

свойств гимнаста, от его опыта и, наконец, от совокупности всех

перечисленных выше условий при ведущей роли личностных

свойств. В этой связи зарождается новая научная дисциплина —

биопсихомеханика. Она-то и призвана с наибольшей полнотой и

точностью отразить технику исполнения гимнастических упраж-

нений. Однако и для нее оказалось невозможным сделать это. В на-

чале 90-х гг. выдвигались веские аргументы, обосновывающие не-

обходимость создания новой научной дисциплины — психолого-

педагогической биомеханики.

Приведем пример недостаточности законов механики для объяс-

нения техники гимнастических упражнений. Известно, что степень

устойчивости тела в неустойчивом равновесии зависит от величины

площади опоры: чем она больше, тем устойчивость лучше. Однако

стоять на голове значительно труднее, чем на одной ноге, несмотря

на то, что площадь ее опоры значительно меньше, чем при стойке

на голове. Упор руки в стороны на кольцах с точки зрения

механики относится к устойчивому виду равновесия. На самом же

деле он не является таковым.

При обучении гимнастическим упражнениям преподавателю

физической культуры приходится учитывать закономерности ана-

томии.

98

Анатомическое строение тела гимнаста в значительной степе-

ни влияет на успешность овладения сложными упражнениями и

спортивным мастерством. Лицам, обладающим высоким ростом и

большой массой тела, в этом случае труднее, чем тем, у кого рост и

масса тела не выходят за пределы средних показателей.

Анатомическое строение человеческого тела позволяет выпол-

нять самые различные по форме и сложности упражнения. Это

оказывается возможным благодаря тому, что двигательную дея-

тельность обеспечивают 400 — 600 мышц, 14 звеньев тела, сочле-

няясь суставами, образуют 105 степеней свободы. Такими возмож-

ностями не обладает ни одно современное техническое устройство.

К тому же сама мышца представляет собой очень сложный

двигатель и в то же время орган чувств. Она способна работать на

широком диапазоне режимов: медленно, плавно, быстро, про-

должительно и осуществлять саморегуляцию движений. Инфор-

мацией и энергией двигательную деятельность обеспечивают все

другие органы и системы организма. Верховным управителем этой

сложной динамической системы является человеческий мозг, на-

считывающий сотни миллиардов нервных клеток — нейронов.

Качество управления движениями при выполнении упражнений

зависит от положения головы. Оно определяет способность

гимнаста ориентироваться в пространстве по той информации,

которая поступает от сенсорных систем (зрительной, вестибуляр-

ной, тактильно-мышечной, слуховой и др.). В результате ее обра-

ботки и сличения с образом изучаемого упражнения возникают

ощущения и восприятия положения тела в пространстве, посте-

пенно формируется целостное представление об упражнении.

Точ-юсть его зависит от качества и количества информации,

получаемой центральной нервной системой. Положение тела в

простран-тве наиболее точно определяется при естественном

(теменем ■верх) положении головы. Без специальной тренировки

человек, казавшийся вниз головой (кольца в каче, вис прогнувшись

и р.), может потерять ориентировку в пространстве и допустить

шибочные действия.

Изменение положения головы относительно туловища вызы-яет

перераспределение тонуса определенных групп мышц, изменяет

характер взаимодействия анализаторов. Так, например, на-лон

головы вперед тонизирует мышцы передней поверхности ела,

содействует сгибанию ног, т. е. позволяет развивать большую

;

илу

и мощность сгибательных движений туловища и бедер по

равнению с тем положением, когда голова наклонена назад. В то

?

е

время такое положение головы координационно и энергети-ески

затрудняет прогибание туловища, отведение ног назад, движение

руками назад из положения вверх. Наклон головы назад, 'аоборот,

тонизирует мышцы задней поверхности тела и содей-

;

твует

разгибанию ног, снижает силовые возможности в движе-

99

н

ниях, направленных вперед. Известно, что при горизонтальном

висе спереди голову наклоняют вперед, а при горизонтальном висе

сзади — назад.

При поворотах наклон головы вперед вызывает отклонение тела

в одноименную с поворотом сторону, а наклон назад — в проти-

воположную сторону. Это происходит благодаря соответствующе-

му изменению тонуса мышц правой и левой половин тела. Поло-

жение головы влияет на эмоциональное состояние человека. Стоит

опустить голову на грудь, как настроение, эмоциональное со-

стояние начинает снижаться, а если, наоборот, гордо поднять ее, то

сразу чувствуется прилив бодрости и силы, улучшается настроение

и эмоциональное состояние. Недаром говорят: «Не вешай голову!»

Предварительное натяжение мышц лежит в основе быстрых

возвратных движений. Если оно вызвано тягой мышц-антагонис-

тов, то начинает спадать через 0,2 — 0,4 с. Поэтому начало напря-

жения работающих мышц происходит на фоне спадающего на-

пряжения их антагонистов. В согласовании их совместной деятель-

ности возможны помехи.

Рассматривая физиологию движений, следует отметить чрезвы-

чайную сложность целенаправленных мышечных напряжений. Здесь

в тесной диалектической взаимосвязи проявляются закономерности

физики, химии, биохимии, анатомии и физиологии. Прежде всего

мышца как двигатель является органом с очень сложной функцией.

Кроме того, мышцы и кости образуют опорно-двигательный

аппарат, который, являясь уникальной системой, может

функционировать только в тесной взаимосвязи с другими систе-

мами организма: нервной, пищеварительной, сердечно-сосудистой,

дыхательной, выделительной, эндокринной, сенсорной и др. Эти

системы играют пусковую и тормозную, обслуживающую,

регуляторную и управляющую роль. Верховным управителем и

распорядителем, тонким регулятором такой системы систем, какой

является человеческий организм, служит центральная нервная

система. Около 16 млрд нервных клеток, составляющих только кору

головного мозга, принимают участие в обеспечении двигательной

функции. Благодаря этому предоставляются огромные возможности

для тонкого, экономного управления движениями, образования

различных по степени сложности двигательных умений и навыков.

Психологический уровень управления движениями является наи-

более сложным. При ознакомлении с новым упражнением вначале

важную роль играют ощущения и восприятия, представления как

чувственная форма познания; затем включаются внимание, память,

мыслительная деятельность, воля — рациональная теоретическая

форма познания. Результаты чувственной и рациональной форм

познания проверяются, дополняются, уточняются в

100

практической двигательной деятельности. Психические процессы

проявляются в тесной взаимосвязи не только между собой, но и с

закономерностями анатомии и физиологии. Решающее значение в

успешном овладении изучаемым упражнением имеет отношение

занимающихся к занятиям гимнастикой.

Особенно важное значение психологические свойства гимнас-

тов имеют при овладении новыми для них или еще никем не ис-

полняемыми упражнениями. В этом случае от гимнастов требуются

глубокие и разносторонние знания, расчет, предвидение возмож-

ных трудностей в овладении упражнением, воля, глубоко осознан-

ное и активное отношение к учебно-тренировочному процессу.

В гимнастике все многообразие упражнений принято разделять

на две большие группы: статические и динамические упражнения.

5.2. Статические упражнения

Статическими называются такие упражнения (позы), при вы-

полнении которых сумма моментов сил, действующих на тело

гимнаста, равна нулю. Скорость и ускорение при этом также равны

нулю.

При выполнении статических упражнений на соревнованиях от

гимнаста требуется умение сохранять устойчивость, неподвиж-

ность в принятой позе в течение 2 — 3 с, с тем чтобы судьи могли

зафиксировать статическое положение тела или отдельных его зве-

ньев. Невыполнение этого условия влечет за собой снижение оцен-

ки в соответствии с правилами соревнований.

Способы выполнения статических упражнений основываются

на законах статики, которая изучает условия равновесия твердых

тел. В гимнастике близкими, но не тождественными статическим

упражнениям являются висы, стойки, различные позы, равновесия.

При этом встречаются такие упражнения, при выполнении

которых тело гимнаста может находиться в состоянии устойчиво-

го, неустойчивого, ограниченно устойчивого и близкого к без-

различному равновесия.

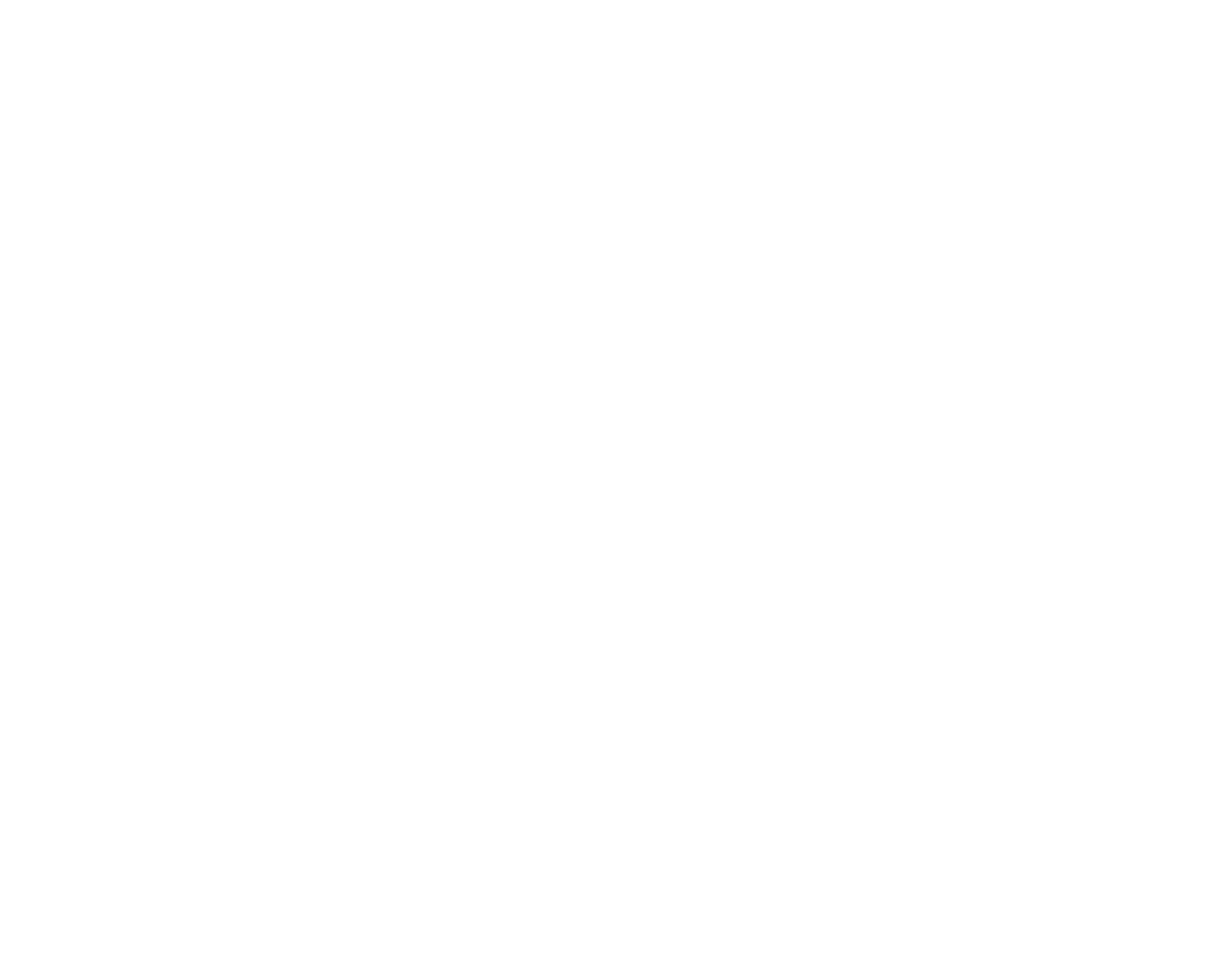

При устойчивом равновесии общий центр массы (ОЦМ) тела

располагается под опорой (висы, упоры на руках). Многие из этих

Упражнений не требуют больших усилий для сохранения равнове-

сия, но нуждаются в огромном напряжении мышц для уравнове-

шивания силы тяжести или массы собственного тела. Примерами

таких упражнений являются упор руки в стороны (рис. 102), гори-

зонтальные висы (рис. 103, 104) и др. Здесь законы анатомии, фи-

зиологии и психологии диктуют свои условия законам механики.

При неустойчивом равновесии ОЦМ тела располагается над

°порой. Если вывести тело из равновесия, то ОЦМ под действием

с

илы тяжести будет понижаться, выйдет за пределы площади опоры

101

и без дополнительных усилий самого гимнаста или посторонней

помощи не вернется в исходное положение (рис. 105, 106). Труд-

ность выполнения таких упражнений определяется главным обра-

зом сложностью сохранения равновесия. Устойчивость равновесия

будет тем выше, чем ниже ОЦМ тела, больше площадь опоры и

проекция ОЦМ ближе к центру площади опоры. Устойчивость

равновесия характеризует угол устойчивости (рис. 107, 108): чем

он больше, тем выше устойчивость. Однако применительно к позам

человека это не всегда так: при основной стойке угол устойчивости

значительно меньше, чем при стойке на голове, а устойчивость

намного больше. Это несмотря на то, что при основной стойке

ОЦМ тела значительно выше, чем при стойке на голове.

Устойчивость равновесия зависит от особенностей площади

опоры. Ограниченная, подвижная, высокая площадь опоры за-

трудняет сохранение равновесия. Эти факты также говорят о не-

обходимости учитывать законы не только механики, но и анатомии,

физиологии, психологии. Устойчивость гимнаста в заданной позе

определяется его возможностями активно уравновешивать

возмущающие силы, своевременно останавливать начавшееся от-

клонение и восстанавливать положение.

102

При ограниченно устойчивом {динамическом) равновесии ОЦМ

тела может колебаться в пределах площади опоры, располагаться на

ее границе. Она может даже незначительно или кратковременно

выходить за ее пределы, с тем чтобы гимнаст мог за счет соб-

ственных усилий, технических приемов вернуть проекцию ОЦМ

тела в эти пределы. Например, при размахивании, выполнении ,

стойки на руках махом или силой на брусьях, упражнений на коне

сохранение равновесия может быть обеспечено за счет прочного

захвата за жерди или за ручки коня.

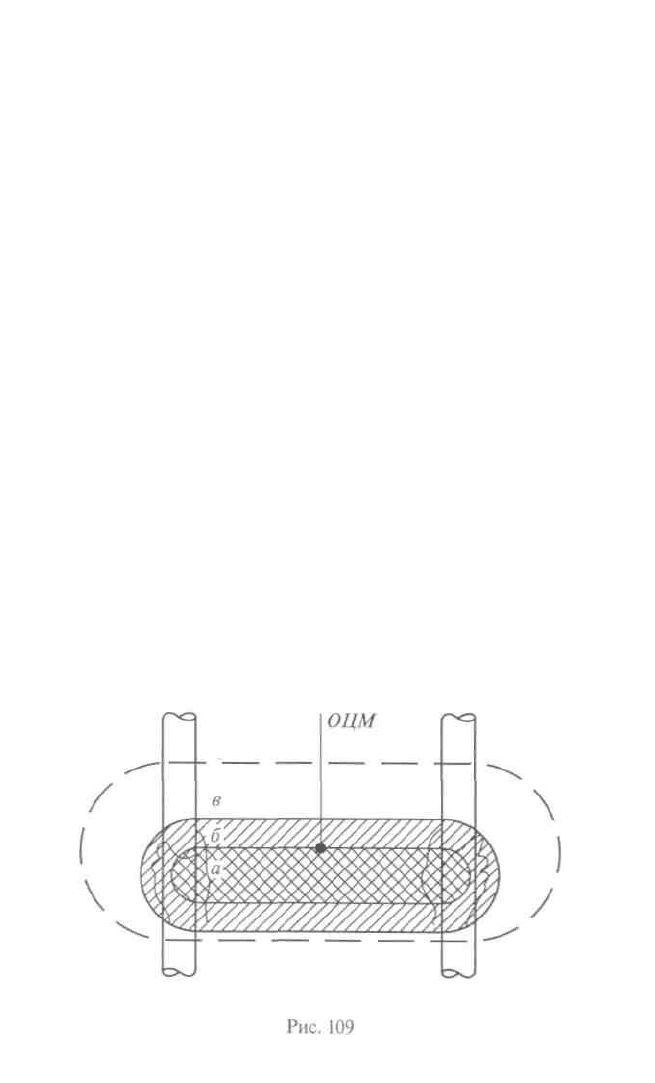

Площадь опоры определяется величиной пространства, заклю-

ченного между опорными звеньями тела. Конфигурация этого

пространства влияет на возможность гимнаста балансировать при

ограниченно устойчивом равновесии в пределах площади опоры.

Поскольку не вся площадь опоры имеет одинаковое значение для

сохранения равновесия, то различают: а) эффективную площадь

опоры без учета захвата; б) номинальную площадь опоры; в)

пространственное поле устойчивости, совпадающее с фор-

мальными контурами площади опоры. Размеры и конфигурация

этого поля зависят от морфологии опорных звеньев тела, харак-

тера связи со снарядом (хвата), от физических возможностей и

состояния гимнаста (рис. 109). Гимнаст старается удерживать про-

екцию ОЦМ тела возможно ближе к центру площади опоры.

Однако здесь могут быть исключения. Так, при выполнении рав-

новесия на одной ноге гимнасты стараются сместить ОЦМ тела

несколько вперед от середины площади опоры, с тем чтобы за счет

высокой чувствительности мышц пальцев и стопы быстрее

улавливать потерю равновесия и устранять ее. В этом случае в

управление движениями вовлекаются закономерности анатомии,

физиологии, психологии.

103

Площадь опоры и высота ОЦМ тела над опорой могут быть

объединены в один критерий устойчивости — угол устойчивости.

Он образуется линией проекции ОЦМ тела на опору и линией,

проходящей через ОЦМ тела и край площади опоры. Чем больше

этот угол, тем выше устойчивость тела в рассматриваемой плос-

кости. Два угла устойчивости в одной плоскости образуют угол

равновесия в этой плоскости (см. рис. 107, 108). Устойчивость тела

может быть охарактеризована еще так называемым моментом ус-

тойчивости. Он вычисляется произведением веса тела на расстоя-

ние от проекции ОЦМ тела на опору до края опоры (плечо силы

тяжести). Чем больше этот момент, тем выше устойчивость, тем

труднее вывести тело из состояния равновесия. Однако в силу того,

что края опоры (ступни ног, кисти рук) — не твердые тела, они

подвергаются деформации и потому не всегда могут оказывать

нужное сопротивление опрокидывающему моменту. В связи с этим

линия опрокидывания смещается внутрь края опорной поверхно-

сти, образуя площадь эффективной опоры. Она размещается внутри

контура номинальной площади опоры. Здесь мы снова видим, как

законы механики должны быть скорректированы при обучении

гимнастов упражнениям и позам, требующим сохранения стати-

ческого равновесия.

Безразличное равновесие. Им обладает шар. Гимнасту в ряде слу-

чаев приходится принимать положение, близкое к безразличному

равновесию, например при выполнении кувырков.

5.3. Динамические упражнения

Динамическими называются такие упражнения, при выполнении

которых тело гимнаста совершает движения относительно снаряда

или вместе со снарядом (кольца, трапеция, гимнастическое колесо)

относительно опоры. Отдельные звенья тела могут совершать

движения относительно туловища и одновременно с ним. Техника

исполнения этих упражнений основана на соблюдении законов

динамики. Каждое звено имеет свой ОЦМ.

Гимнастические упражнения по своей форме являются систе-

мой движений, направленной на выполнение заранее поставленной

двигательной задачи. При этом через работу мышц в тесное

взаимодействие вовлекаются отдельные звенья тела, системы энер-

гообеспечения, сенсорные системы, психические и личностные

свойства и опыт гимнаста. Такое сложное обеспечение выполнения

гимнастических упражнений изучается с позиций системно-

структурного анализа.

Каждые два звена тела образуют кинематическую пару, а их

совокупность — кинематическую цепь. Она может быть закрытой,

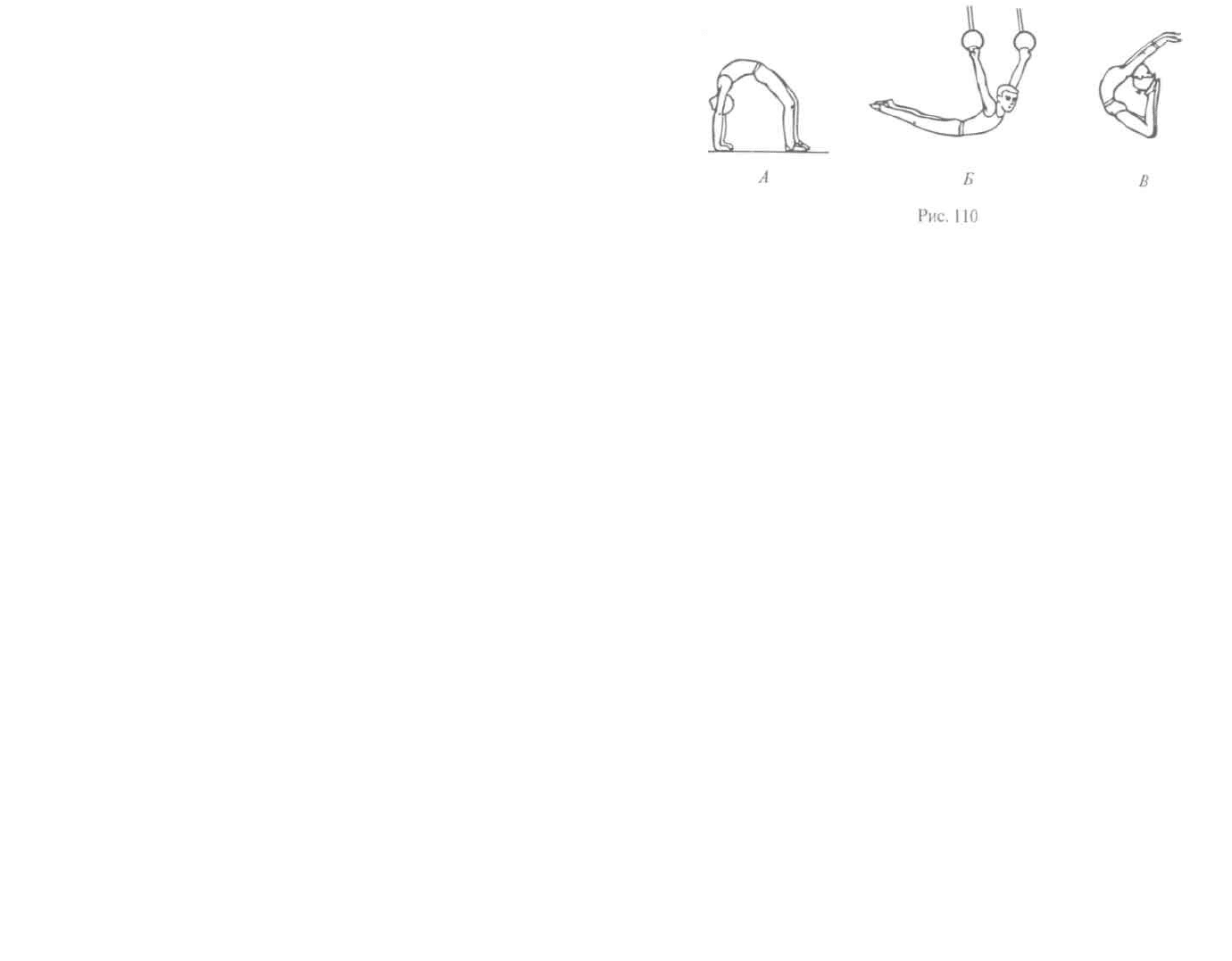

открытой и свободной (рис. 110). В закрытой цепи (А) оба ее конца

закреплены на опоре. Открытая кинематическая цепь (Б) об-

104

разуется в том случае, когда один из концов (руки или ноги)

закреплен на внешней опоре, а другой свободен и может переме-

щаться. В свободной цепи (В) тело не имеет опоры.

Подвижность звеньев кинематической цепи зависит от подвиж-

ности в суставах и от места положения каждого звена по отноше-

нию к опоре. Наибольшей подвижностью (амплитудой движений)

обладают звенья тела, наиболее удаленные от опоры. При хвате

руками за снаряд наибольшей подвижностью, по сравнению с

туловищем и руками, обладают ноги, особенно стопа и голень. В

этом случае ноги являются основным рабочим звеном гимнаста. Их

высокая подвижность в ходе выполнения упражнения в сочетании

с большой массой позволяет накапливать ими большое количество

кинетической энергии и легко распределять ее за счет внутренних

реактивных сил, действующих в кинематической цепи. Так,

выполняя соскок махом вперед на перекладине, кольцах и других

снарядах, при сильном махе ногами вперед можно создать ими

большой момент количества движения (кинетическую энергию) и,

опираясь на них, а руками о перекладину, возможно выше поднять

ОЦМ тела и технически правильно выполнить элемент.

Тело гимнаста может перемещаться в пространстве по прямой

линии в различных направлениях или совершать вращательные

движения вокруг поперечной, продольной, передне-задней осей.

Основу всех перемещений составляют вращательные и маховые

Движения звеньев тела в суставах. Эти движения имеют ряд осо-

бенностей: звенья тела могут двигаться одно относительно другого,

два фиксированных звена — относительно третьего; несколько

фиксированных относительно друг друга звеньев могут быть

приняты за одно звено; туловище и ноги могут составлять кине-

матическую пару или систему, состоящую из двух звеньев; при

мышечном сокращении в соответствии с третьим законом дина-

мики два смежных звена могут двигаться только навстречу друг

Другу со скоростями, обратно пропорциональными их моментам

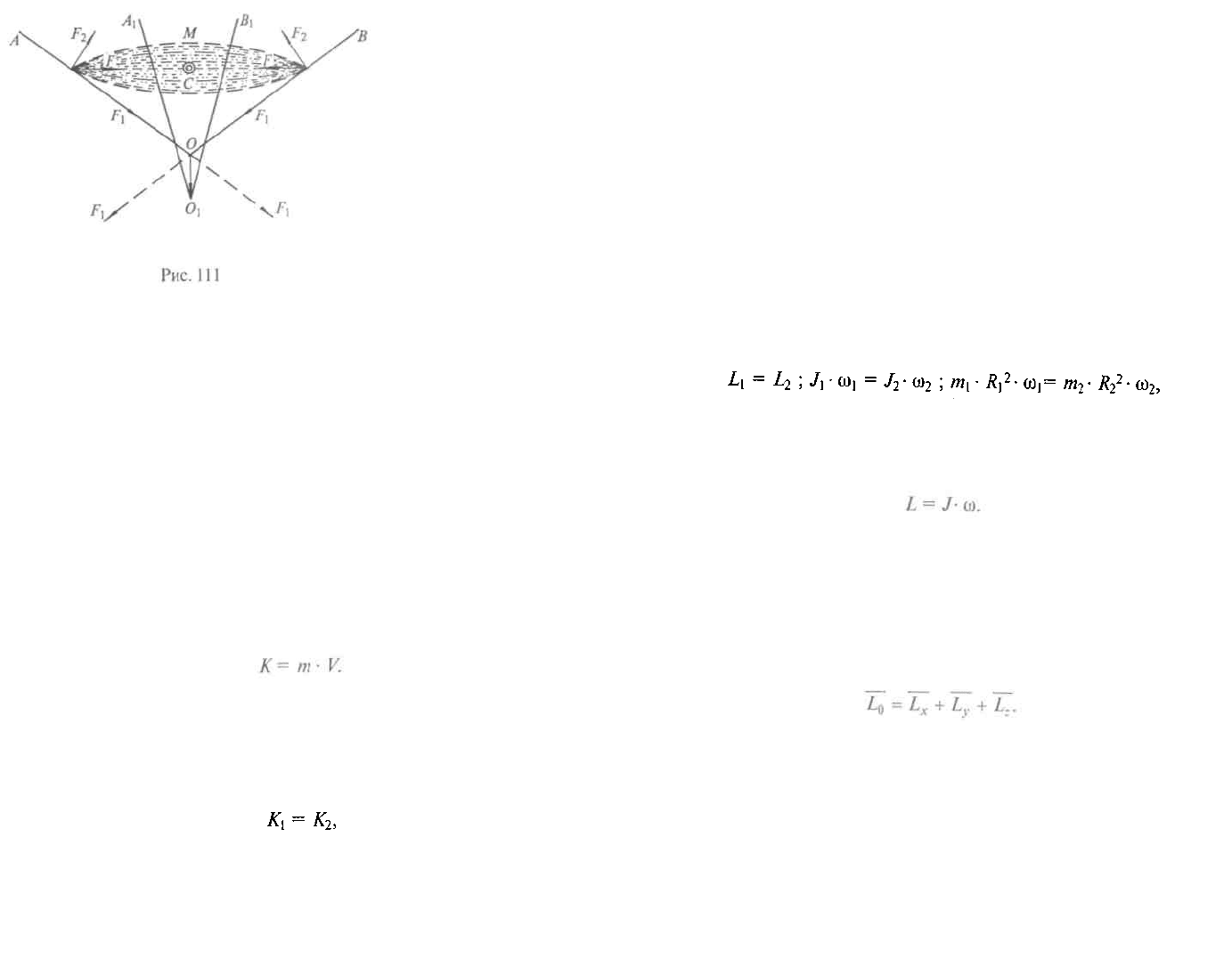

инерции (рис. 111).

105

На рисунке 111

дана принципиальная

схема перемещения

двух смежных

звеньев тела при со-

кращении мышцы

(по С.-М.А.Алекпе-

рову). АО и ОБ — зве-

нья тела, сочленен-

ные в суставе; АО В ~

положение звеньев

до сокращения мыш-

цы; А\0\В\ — поло-

жение звеньев после

сокращения мышцы;

F— сила тяги мышцы; F\ и F

2

— составляющие силы тяги мышцы/;

М — мышца, расположенная с верхней стороны сустава О; С —

общий центр массы мышцы.

5.3.1. Основные понятия и законы динамики

При анализе техники динамических упражнений, наряду с*ос-

новными законами динамики, пользуются общим законом сохра-

нения энергии и его частными проявлениями: законами равенства

количества движения и равенства моментов количества движения.

Для того чтобы увереннее пользоваться ими, надо восстановить их

в памяти.

Всякому движению тела предшествует воздействие на него

внешней или внутренней (для человека и животного) силы —

импульса силы, или толчка. Импульс силы задает телу определен-

ное количество движения (К). Оно равно массе (т) тела, умно-

женной на приобретенную им скорость (V):

Приобретенное телом количество движения расходуется на тре-

ние, сопротивление среды, на взаимодействие с другими телами.

На преодоление импульсов этих сил может израсходоваться все

приобретенное от другого тела или созданное самим гимнастом

количество движения. В этом проявляется закон равенства количе-

ства движения:

где К\ — заданный телу импульс силы; К

2

— израсходованный импульс

силы.

Закон действует и при вращательных движениях. В этом случае

его именуют законом равенства моментов количества движения-В

соответствии с этим законом тело, получившее определенный

106

момент количества движения в первой части упражнения, столько

У^е, израсходует его и во второй части. Этим законом гимнасты

широко пользуются при выполнении маховых и вращательных

упражнений (обороты, перевороты, подъемы и др.). В первой части

упражнения (движение книзу) они стараются накопить возможно

больший момент количества движения, для того чтобы облегчить

себе работу во второй части упражнения (движения кверху). С этой

целью в первой части упражнения ОЦМ тела предельно удаляется

от опоры и тем самым создается возможно больший момент

инерции (/), развивается нужная угловая скорость (со) и, таким

образом, к нижней вертикали накапливается момент количества

движения (L), необходимый для успешного выполнения

упражнения. Во второй части упражнения ОЦМ тела приближается

к опоре (уменьшается R

2

) энергичным сгибанием в тазобедренных

суставах. Уменьшение радиуса вращения ОЦМ тела в такой же

степени влечет за собой увеличение угловой скорости во второй

части упражнения (со

2

)- Благодаря этому тело гимнаста поднимается

на высоту больше той, с которой было начато маховое упражнение.

где 1 — в первой части, 2 — во второй части упражнения.

В том случае, когда движения гимнаста выполняются в одной

плоскости пространства, момент количества его движения будет

определяться формулой:

Наряду с этим выполнение многих гимнастических упражнений

связано с тем, что тело гимнаста последовательно, а в ряде случаев

и одновременно, вращается в нескольких плоскостях пространства.

Более того, при вращении тела в какой-либо одной из плоскостей

отдельные его звенья могут выполнять движения одновременно в

разных плоскостях пространства. Тогда суммарный момент количе-

ства движения (импульс силы, кинетический момент) будет равен

моментам количества движения по всем осям вращения:

Законы равенства количества движения и момента количества

Движения являются частными проявлениями всеобщего закона

сохранения энергии.

5.3.2. Отталкивание и приземление

Выполнение многих гимнастических упражнений связано с

активными отталкиваниями и приземлениями. Их технически пра-

вильное выполнение существенно влияет на качество исполнения

Упражнений.

107