Зайдельман Ф.Р. Мелиорация почв

Подождите немного. Документ загружается.

1) почвы с пирогенно деградированным поверхностным гори-

зонтом, в которых уровни грунтовых вод позволяют использовать

их для размещения любых районированных сельскохозяйственных

культур, возделывание которых целесообразно на торфяных почвах;

2) почвы с укороченными в результате пирогенной деградации

торфяными верхними и средними частями профиля, в которых

уровни грунтовых вод позволяют использовать их для размещения

любых многолетних трав (бобовых, злаковых).

3) пирогенные образования с глубокой деградацией всех ос-

новных органогенных горизонтов и интенсивным вторичным забо-

лачиванием их минерального профиля. Такие пирогенные образо-

вания возникают преимущественно в условиях осушенных болот-

ных массивов с исходно малой (50-100 см) и средней (100-200 см)

мощностью органогенных горизонтов. На мощных торфяных поч-

вах (>2 м) в результате пожаров возможно возникновение особого

вида пирогенных образований, который отличается тем, что в этом

случае происходит полное выгорание органической массы торфа

до меженного уровня залегания грунтовых вод. Положение послед-

них практически исключает возможность их любого использова-

ния в сельскохозяйственном производстве. Поэтому на таких пи-

рогенных образованиях интенсивному сельскохозяйственному ис-

пользованию должны предшествовать специальные мероприятия

по их рекультивации.

Почвы первых двух групп в постпирогенный период характе-

ризуются относительно благоприятными свойствами для ведения

сельскохозяйственного производства. В основном они не подле-

жат рекультивации (табл. 46, 47). Специальные мероприятия здесь

ограничиваются перемешиванием массы золы поверхностного слоя

с нижележащим торфяным горизонтом. Если, однако, нижележа-

щий горизонт в процессе пожара был подвергнут обжигу и уплот-

нен, то здесь может оказаться целесообразным его механическое

разрушение с помощью кротования (но не глубокого рыхления).

9.7.9.3.2. ПИРОГЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

И ПИРОГЕННО ИЗМЕНЕННЫЕ ПОЧВЫ

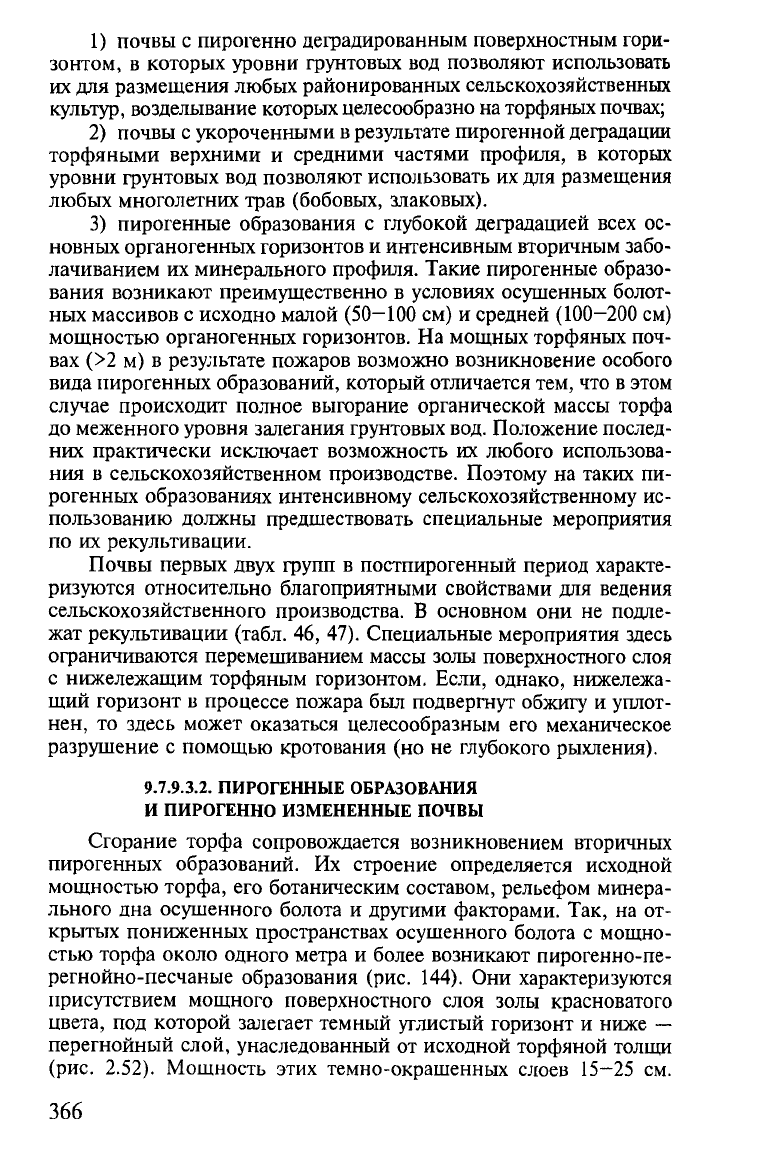

Сгорание торфа сопровождается возникновением вторичных

пирогенных образований. Их строение определяется исходной

мощностью торфа, его ботаническим составом, рельефом минера-

льного дна осушенного болота и другими факторами. Так, на от-

крытых пониженных пространствах осушенного болота с мощно-

стью торфа около одного метра и более возникают пирогенно-пе-

регнойно-песчаные образования (рис. 144). Они характеризуются

присутствием мощного поверхностного слоя золы красноватого

цвета, под которой залегает темный углистый горизонт и ниже

—

перегнойный слой, унаследованный от исходной торфяной толщи

(рис.

2.52). Мощность этих темно-окрашенных слоев 15-25 см.

366

О V 1 III II IV

ED'

В* EZU Ш< EZD* 0«

пп?

m* но Ш'<> ш§" m»

Рис.

144. Схематический профиль сгоревшего торфяною массива на террито-

рии польдера «Макеевский мыс» и структура пирогенных образований:

I

—

пирогенно-перегнойно-песчаные; II

—

пирогенно-песчаные, III

—

песчаные,

IV

—

иирогенно-древесно-песчаные, V

—

пирогенно-измененные торфяные почвы,

О —

торфяные маломощные почвы до пожара,

1 —

поверхность до пожара, 2

—

уро-

вень грунтовых вод, 3

—

торфяной горизонт,

4 —

горизонт прокаленного торфа,

5 —

песок оглеенный, 6— суглинок, 7— супесь, 8— горизонт золы, 9— углистый гори-

зонт, 10— перегнойный горизонт, //

—

плотный слой стволов обгоревшей древеси-

ны,

12 —

ось осушительного канала

В золе много элементов питания, но в первые два года здесь растет

лишь единичная полынь, поскольку этот слой имеет резко выра-

женную щелочную реакцию (рН 10—11) из-за высокого содержа-

ния поташа (К2СО3). Затем по мере выщелачивания углекислого

калия этот горизонт приобретает нейтральную реакцию. Поверх-

ность таких пирогенных образований (около 40% всей площади

пожарища) через 5-6 лет после пожара покрывается чистыми вей-

никовыми ассоциациями, которые могут производить до 30—35 ц

сухого сена с гектара. Любое иное использование этих территорий

предполагает повторное понижение уровня грунтовых вод, поско-

льку после пожара происходит их интенсивное заболачивание. Од-

нако повторное осушение пирогенно-перегнойно-песчаных обра-

зований немедленно вызовет опасное понижение уровня грунто-

вых вод на сохранившемся массиве осушенных полнопрофильных

торфяных почв и условия для возгорания и тотальной деградации

уцелевших участков осушенных торфяных почв. Поэтому ареалы

пирогенно-перегнойно-песчаных образований следует рассматри-

вать как естественные злаковые сенокосные угодия, на которых

уборка трав может осуществляться только вручную.

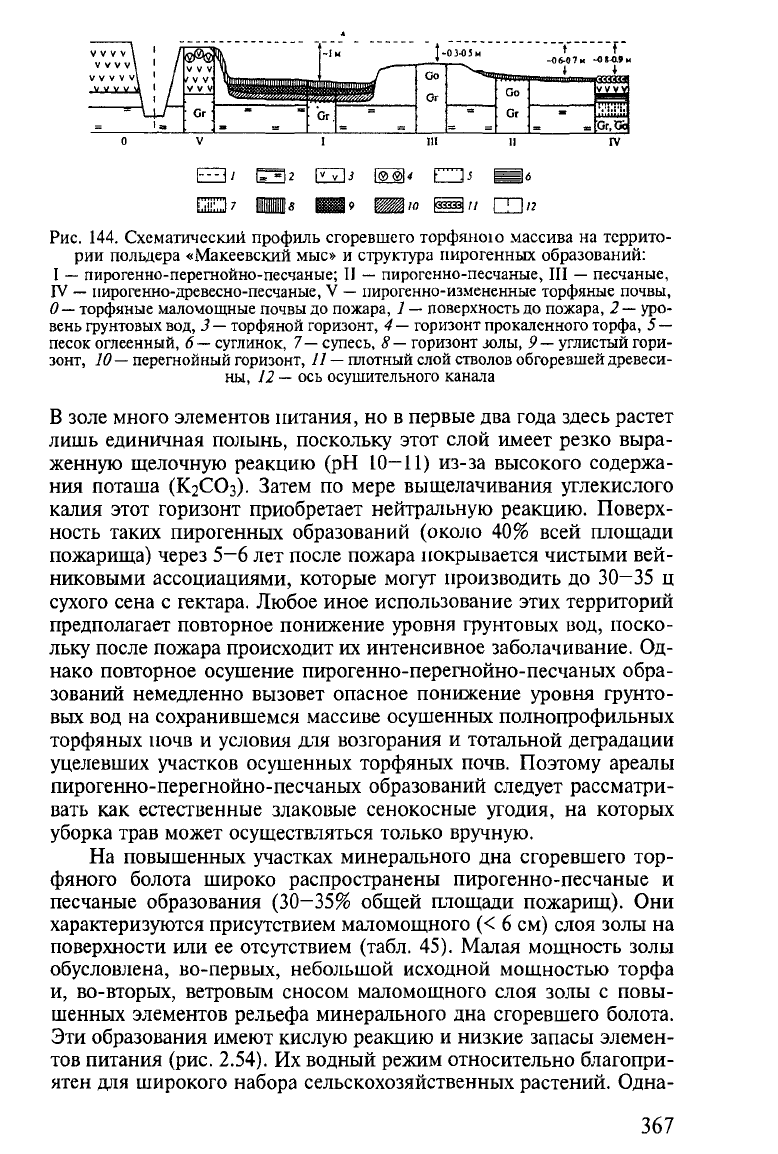

На повышенных участках минерального дна сгоревшего тор-

фяного болота широко распространены пирогенно-песчаные и

песчаные образования (30-35% общей площади пожарищ). Они

характеризуются присутствием маломощного (< 6 см) слоя золы на

поверхности или ее отсутствием (табл. 45). Малая мощность золы

обусловлена, во-первых, небольшой исходной мощностью торфа

и, во-вторых, ветровым сносом маломощного слоя золы с повы-

шенных элементов рельефа минерального дна сгоревшего болота.

Эти образования имеют кислую реакцию и низкие запасы элемен-

тов питания (рис. 2.54). Их водный режим относительно благопри-

ятен для широкого набора сельскохозяйственных растений. Одна-

367

Таблица 45

<

Вторичные пирогенные образования, возникающие после сгорания осушенных низин-

ных торфяных почв полесских ландшафтов (Ф.Р. Зайдсльман, А.П. Шваров, 2002) '

Вид вторич-

ных пироген-

ных образова-

ний и почв

Пирогенно-

пере гнойно-

песчаное

Пиро1енно-

пссчаное

Песчаное

Пирогенно-

древесно-

песчаное

Пирогенно

измененная

торфяная

почва

Исходный вид

осушенной тор-

фяной почвы

(до пожара)

торфяные ни-

зинные мало- и

среднемошные

низинные тор-

фяно-глеевые

низинные тор-

фянисто- и тор-

фяно-псевые

торфяные ни-

зинные мало- и

среднемошные

с включением

больших масс

стволовой древе-

сины

торфяные

низинные сред-

немошные

Особенности морфочогии профиля вторичных

пироюнных образовании и почв

мощность со-

хранившегося

торфа

нет

" - '

'3 и

70-80%

исход-

ной мощности

в верхнем полу-

метре,

ниже - 100%

сохранность

мощность

слоя золы, см

6-16

и ботсе

3-6

< 3

рассеянная

масса золы в

верхней части

профиля,

самостоятель-

ный горизонт

золы не выра-

жен или < 3

1-2

минеральное

дно болота

оглеенный

песок

'1 „ СЬ

»> и

опеенные

супесь, про-

слои суглин-

ка, песок

оглеенный

песок

ко плодородие пирогенно-песчаных и песчаных образований весь-

ма низкое. Через 5-6 лет после пожара здесь формируются лишь

чистые ассоциации полыни, не имеющие кормовой ценности. Для

освоения таких вторичных образований необходима сложная сис-

тема специальных мероприятий по созданию и поддержанию их

плодородия

—

известкование, внесение крупных доз минеральных

и органических удобрений и др. Поэтому пирогенно-песчаные и

песчаные образования не следует вовлекать в сельскохозяйствен-

ное производство. Пирогенно измененные торфяные почвы отлича-

ются тем, что их поверхностные слои торфа подвергаются прокали-

ванию и приобретают неблагоприятные физические свойства в тол-

ще до 35-40 см. Ниже залегают горизонты с неизмененными свойст-

вами. Такие торфяные почвы могут быть использованы в земледелии.

Кроме приведенных в таблице пирогенных образований в за-

висимости от строения ландшафта, генезиса и состава подстилаю-

щих торф минеральных пород, режима 1рунтовых вод могут возни-

кать и

дру1

ие их виды. Следует выделить еще два дополнительных

вида образований, возникновение которых имеет место в гумидных

368

ландшафтах: пирогенно-перегнойные образования на толще сугли-

нистых и глинистых отложений разного генезиса и пирогенные об-

разования на мощной толще аллювиальных галечниковых или ва-

лунно-галечниковых отложений.

Пожары опасны на всех перечисленных видах осушенных тор-

фяных почв. Однако наиболее катастрофические последствия мож-

но ожидать при сгорании относительно маломощных торфяных

почв (до 1-1,5 м), приуроченных к речным долинам горных и

предгорных территорий страны, близко подстилаемых грубым га-

лечниковым аллювием. Такие болотные массивы часто встречают-

ся в условиях предгорных и горных районов Кавказа, Западной и

Восточной Сибири, Дальнего Востока. В связи с особенностями

гидрологического режима здесь на болотных массивах возможны

значительные колебания уровней грунтовых вод. На системах, где

не осуществляется регулирование режима грунтовых вод, в период

летней межени часто происходит отрыв капиллярной каймы от

торфяной толщи и ее полное сгорание. Значительная масса пепла

быстро уносится ветрами, а на дневную поверхность выходит верх-

няя кровля галечникового или валунно-галечникового аллювия. Ее

продуктивность обычно ничтожно мала. Такие территории в перс-

пективе не могут быть использованы в сельском хозяйстве даже в

качестве низкопродуктивных лугов и пастбищ.

Таким образом, реальная опасность уничтожения торфяных

почв в результате пожаров угрожает практически всем массивам

осушения Российской Федерации, особенно в полесьях.

9.7.9.3.3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И

РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО

ЗАЩИТЕ ТОРФЯНЫХ ПОЧВ ОТ ПИРОГЕННОЙ

И ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ ДЕГРАДАЦИЙ

Основную роль в защите торфяных почв от пирогенной и гид-

ротермической деградаций призваны выполнять прежде всего про-

филактические мероприятия. Необходимо исходить из того, что

уже на стадии проектирования осушения торфяных почв должны

быть предусмотрены мероприятия по их защите от любых видов де-

градации. Отечественная и зарубежная практика выработала доста-

точно эффективную систему мероприятий, способных защитить

торфяные почвы от опасных деградационных изменений.

В составе таких профилактических мероприятий должны быть

предусмотрены:

1) преимущественное использование торфяных почв в качест-

ве продуктивных зеленых угодий или в травопольных севооборотах

с большим числом полей трав;

2) двустороннее регулирование уровней грунтовых вод и ста-

бильное поддержание лугового типа водного режима в профиле

осушаемых торфяных почв;

25 - 2099

369

3) систематическое внесение органических и минеральных удоб-

рений с целью поддержания высокого уровня плодородия почв и

накопления значительных масс свежего перегноя за счет корневых

систем растений, запашки соломы и пожнивных остатков;

4) применение песчаных культур земледелия

—

смешанной и

покровной.

Эти мероприятия способны исключить возможность возгора-

ния и ускоренной гидротермической деградации торфяных почв.

Все эти мероприятия необходимы и достаточны для защиты

как полнопрофильных, так и поверхностно пирогенно деградиро-

ванных торфяных почв.

Пирогенные образования, в профиле которых произошло прак-

тически полное выгорание органогенных горизонтов или их сгора-

ние до уровня грунтовых вод, подлежат рекультивации. Под ре-

культивацией следует понимать комплекс инженерно-техни-

ческих, мелиоративных, агротехнических, агрономических и других

мероприятий, направленных на восстановление биологической

продуктивности почв, плодородие которых нарушено антропоген-

ной деятельностью (Федосеева, 1977). Эти восстановительные ра-

боты необходимы как обязательное условие их эффективного ис-

пользования в аграрном производстве.

Несмотря на определенные различия в свойствах и плодородии

(например, песчаных и пирогенно-песчаных, с одной стороны, и

пирогенно-перегнойно-песчаных, с другой), все пирогенные обра-

зования при их экстенсивном вовлечении в сельскохозяйственный

оборот будут находиться в весьма неблагоприятных условиях. На

большей части их площади применение обычной техники для об-

работки, посева, уборки урожая в результате опускания исходной

дневной поверхности после сгорания торфа окажется весьма за-

труднительным или невыполнимым мероприятием. Ее проходи-

мость резко снижена из-за близкого залегания грунтовых вод.

Интенсивное сельскохозяйственное использование пиро-

генных образований на сгоревших осушенных болотных масси-

вах предполагает прежде всего выполнение работ по их рекультива-

ции. Они предусматривают решение следующих взаимосвязанных

задач. Во-первых, восстановление гипсометрического уровня сго-

ревшего торфяного массива до его исходных высотных отметок.

Эта задача должна решаться путем землевания территории почвог-

рунтовой массой, доставляемой на мелиорируемый массив.

Во-вторых, формирование поверхностного плодородного и влаго-

емкого пахотного горизонта путем внесения в этот горизонт удоб-

рений и небольших масс суглинистого грунта (Медведев, Горблюк

и др., 1981). В этом случае такие минеральные вторичные антропо-

генные почвы можно будет использовать не только для размещение

трав,

но и широкого набора районированных сельскохозяйствен-

ных растений

—

зерновых, картофеля, овощных.

370

При проектировании мероприятий по рекультивации пироген-

ных образований последние объединяют в две крупные группы:

1) пирогенные образования на легководопроницаемых поро-

дах, заболоченные грунтовыми водами;

2) пирогенные образования на тяжелых слабоводопроницае-

мых породах, заболоченные поверхностными водами.

Пирогенные образования первой группы в ареалах активного

влияния грунтовых вод на легких породах занимают практически

все территории пожарищ в полесских ландшафтах, т.е. они занима-

ют доминирующие площади в пределах Вятско-Камского, Верхне-

волжского, Ветлужского, Окско-Мещерского, Мокшинского, Дес-

нинского и других полесий. Их отличительной особенностью явля-

ется то, что все элементы ландшафта здесь находятся в тесной гид-

рологической взаимосвязи. Локальное понижение уровня грунто-

вых вод немедленно распространяется здесь на значительные тер-

ритории (Зайдельман,

1991,

2001). Поэтому при локальном распро-

странении заболоченных пирогенных образований внутри крупных

массивов полнопрофильных плодородных осушенных органоген-

ных почв применение дополнительного дренажа усилит пироген-

ную опасность всего массива.

Состав мероприятий по рекультивации пирогенных образова-

ний первой группы приведен в табл. 46.

Общая принципиальная направленность мероприятий по ре-

культивации пирогенных образований первой группы заключается

в подъеме их гипсометрического уровня до отметок, при которых

обеспечивается нормальное физиологическое развитие проектиру-

емых культур. Поскольку рекультивированные антропогенные

почвы в этом случае (за исключением почв на пирогенно-торфя-

ных образованиях) будут иметь минеральный состав всех горизон-

тов профиля, здесь после завершения рекультивационных работ

возможно размещение любых районированных культур. При этом

в поймах возможно возделывание яровых культур и устойчивых к

затоплению полыми водами многолетних

трав.

В условиях внепой-

менных территорий на рекультивированных почвах возможно воз-

делывание всех районированных в рассматриваемом регионе сель-

скохозяйственных растений.

Вместе с тем использование дренажа для осушения пироген-

ных образований на тяжелых породах в условиях поверхностного

заболачивания может оказаться целесообразным мероприятием при

рекультивации пирогенных образований второй группы (табл. 47).

Следует подчеркнуть и еще одно направление вовлечения пи-

рогенных образований в хозяйственное использование. Оно осо-

бенно актуально в тех случаях, когда отсутствуют необходимые

средства для рекультивации пирогенных образований. В этой ситу-

ации на территориях распространения пирогенных образований

благодаря близкому залеганию грунтовых вод могут быть созданы

25'

371

s

ч

ю

я

Н

i!

И

a S

а "

« S

11

и

8£

а

2

u- s

о я

Ч га

-—• CL

ь Я

о в

S

5 s

я

ас

3 Р

£8

со

С б

о Я

в* °-

(эонэчк&ши-оннос1х

-низ) эинввэижои

—

OHiirsiHHirouoii tmdoiHddsi

иинваоикоиэи ионаиэнэхни ndu

'.тптълкййкдАэ

111

S £ &!

я

s a

S 5

il

1

й

2 x

о x

si-

о

u

8 -

ifg

3§x§

«CM S

о

г

я §

£ я

5 i

Р и

&

1

U О

, а

Н

X g

О В"

& ц

С 2

о

X

§1

о

3 я

Л Я Д

CQ frf g

sag

«Salt;

5

>> &

о

Ю Ч Я X

M

&

a

X и

i о

u Я

О

X

6E

372

(эонэчиЛиии-оннойх

-низ) эинвнэткмг

—

OH4ir3iHHL-ouoir HHdoiHddai.

иинваоечиоиои ионяиэнэхни Hdu '.кшшиййидЛо

ЧЕМ ?3S

ТГ in

X 3

аз

пи

X _

а я m

о £

43

5 a gs

npSa о. х U

г")

-"3-

«п

— (N Г-J ча-

X

о

СП

К

О.

О

П

К

« &

ft

s

s

3 х

>х

о

и

сч

Я

X

п о X

О

X

S 2 я х х 2

>> О, р о о S

ч е о я

ij -

х s

5 Я

Я u

В я

о «

X и

К«

у Я

6 X

н 3

й о

5 м

о. я

It

2 я

О Я

о

X

X

а

о

&

С

373

я

к

с;

ю

я

3

К

х

се

-I

ч в

- X

• з

33

с-е-

нис

тор

Ё5

!•> в

и X

w

и

X 2

тяжел

иных

а а

и

I'

В"

8

в а

У

м

О

О "и

К к

Ж

£

а «

Э g

Р. "

в

х >я

я s

г

ft

ffl

2 S

о S

&§•

в*

HHdoinddsj.

иинваоЕчгацэи коннионэши

ndu (aoHoqi:XuwH-OHHodxHH3) эинвазюко^

4UCi

^(N 1*1 ТГ >л ^

(J О. |

|* :

= 52

£ о К

S I Ч

Из

«

я

ж

Si

ю

о

а

О и

is.

2

«ко,

a s в g

S Ж о у

и « в о

е[ЕКва

^ CN СП ТГ

>,

Я

О Я

I Я

о ч

ж

С ж

«1655

•а

о ж и

з*

5 л

=

Е

S3

о

° ж

О. о X

sap

С ж-Ь

I

S

3

ж

л

!&

S

о.

о

к

ч

о

С

374

фермы для разведения водоплавающей птицы, рыбохозяйственные

пруды, организованы охотничьи угодья, зоны туристического ры-

боловства.

9.7.9.4. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ НА

ВЫРАБОТАННЫХ ТОРФЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

Необходимость проведения рекультивационных работ по вос-

становлению плодородия земель в условиях гумидных ландшафтов

связана главным образом с деградационными изменениями торфя-

ных почв и залежей в результате их сработки в процессе добычи

торфа на топливо, разработки торфяных месторождений для нужд

сельского хозяйства с последующим использованием торфа в каче-

стве подстилочного материала для животноводства, как источника

органических удобрений, как сырья для медицинской и химиче-

ской индустрии и в других целях.

Обширные отработанные искусственно дренированные торфя-

ные месторождения после прекращения добычи торфа использу-

ют без рекультивации как пастбища, сенокосы, лесные угодья. Ре-

культивация существенно повышает интенсивность использования

таких площадей.

Различают следующие пять основных направлений рекульти-

вации нарушенных торфоразработками земель в зависимости от их

проектируемого использования.

1.

Сельскохозяйственное

—

для создания пашен, лугов, паст-

бищ, многолетних насаждений.

2.

Лесохозяйственное — лесопосадки эксплуатационного и

специального назначения (почвозащитные, санитарно-защитные,

водоохранные и т.д.)

3.

Водохозяйственное

—

создание водоемов различного назна-

чения (водохранилища, пруды для разведения рыбы, дичи и т.д.)

4.

Рекреационное

—

парки, спортивные бассейны, пляжи.

5.

Архитектурно-планировочное — лесонасаждения, посевы

луговых трав (газоны), обводнение пониженных участков и др.

Содержание работы по рекультивации использованных торфя-

ных месторождений для последующего сельскохозяйственного ис-

пользования определяется:

1) технологией добычи торфа;

2) водным режимом отработанного месторождения;

3) генетическим типом торфяной толщи, оставшейся после за-

вершения эксплуатации карьера;

4) гранулометрическим составом грунтов минерального дна

болота.

В связи с рекультивацией плодородия почв выработанных тор-

фяников следует иметь в виду четыре способа добычи торфа

(рис.

145):

375