Закруткин В.Е., Шишкина Д.Ю. Методика оценки опасности загрязнения почв подвижными формами тяжелых металлов на территории угледобывающих предприятий

Подождите немного. Документ загружается.

11

концентраций ПФ за счет увеличения водорастворимых соединений. Кроме того,

в случае кислой реакции техногенных вод возможно подкисление почвенного

раствора и усиление миграционной способности тех элементов, которые наиболее

подвижны в кислой среде – меди, цинка, кадмия, свинца, никеля и др. К такому

же эффекту может привести и контакт почвогрунтов с кислыми шахтными водами

в результате поверхностного стока или подтопления территорий шахтными

водами.

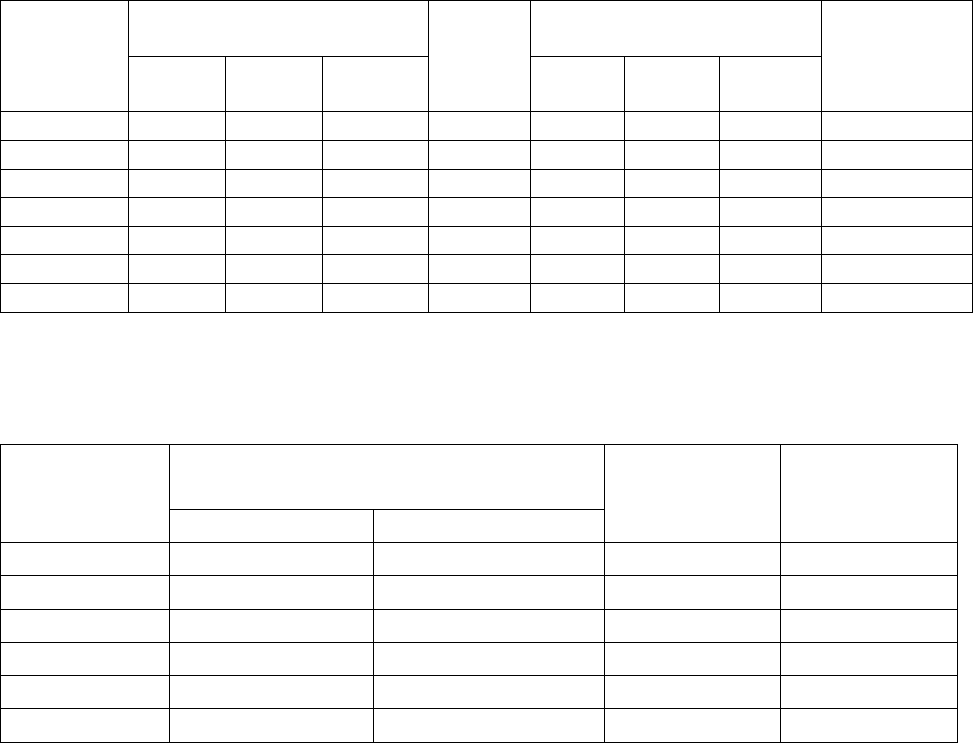

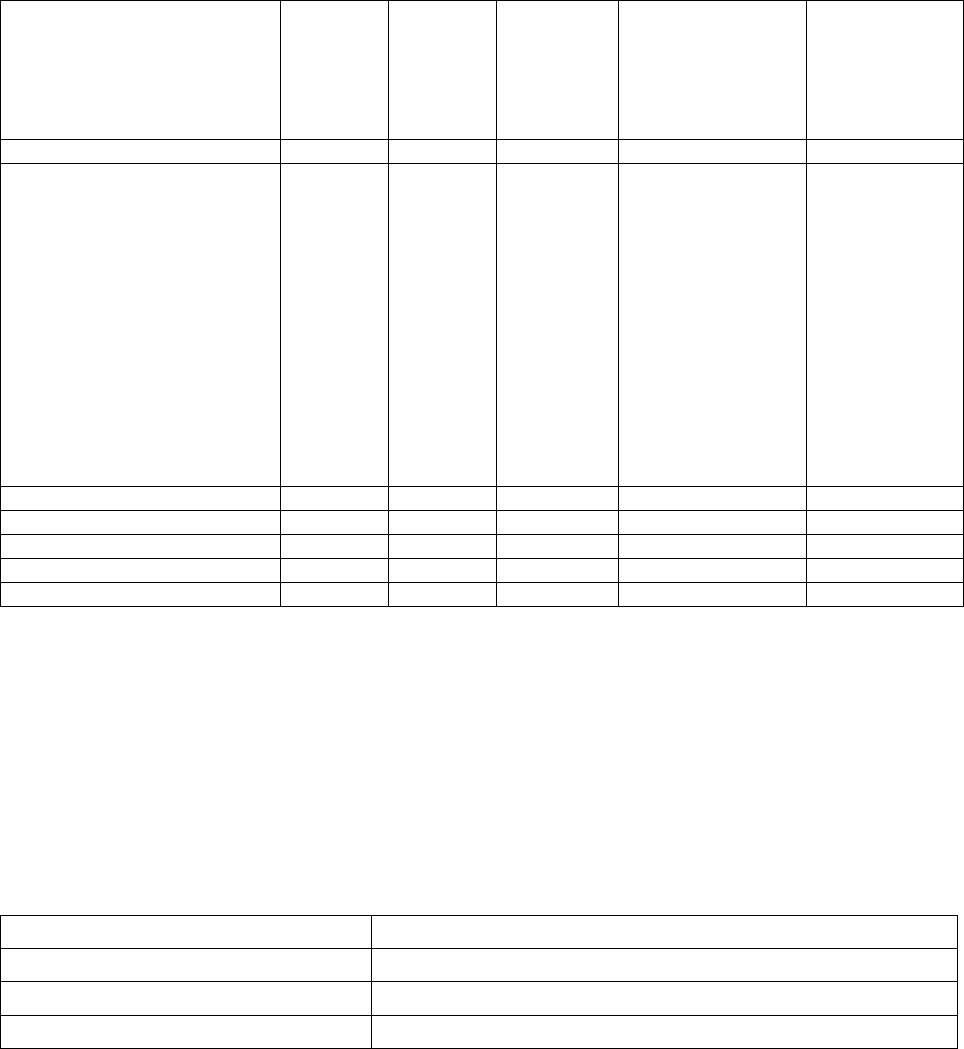

Таблица 3

Содержания тяжелых металлов в породах отвалов шахты «Краснодонецкая» и

верхнем почвенном горизонте [33]

Металл

Содержание в отвалах,

мг/кг

Кларк

Содержание в почвах

Фоновое

содержание

в южных

черноземах*

min

max

среднее

min

max

среднее

Марганец

200

1500

800

1000

30

1000

540

743

Никель

10

100

46

58

10

200

26

55

Ванадий

9

200

125

90

50

400

95

80,8

Хром

60

400

119

83

10

260

90

60

Молибден

1

2

1

1,1

0

3

1

1,2

Свинец

8

30

22

16

0

600

19

28,3

Цинк

0

200

80

83

0

400

39

72,4

* – по [20]

Таблица 4

Аномальные содержания тяжелых металлов вокруг шахтных отвалов

Металл

Содержание в контурах

аномалии, мг/кг

Превышение

среднего над

фоном

Превышение

среднего над

ПДК

среднее

максимальное

Марганец

3200

10000

4,3

2,1

Ванадий

280

400

3,5

1,9

Хром

850

2000

14,2

Молибден

3

3

2,5

Свинец

270

600

9,5

2,1

Цинк

520

5000

7,2

2,4

12

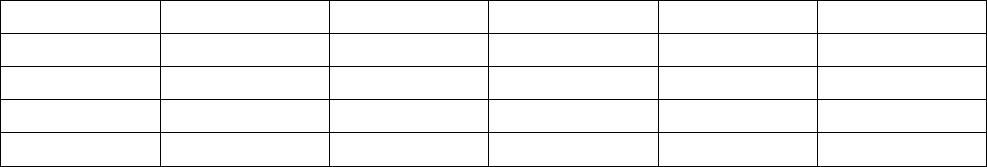

Таблица 2

Содержание токсичных элементов в породах отвалов угольных шахт техногенных районов Восточного Донбасса,

мг/кг [43, 14, 7, 5]

Элементы

Техногенные районы

Кларк

лито-

сферы

ПДК

(ОДК)

в

почвах

Каменско-

Гундоровский

Белокалит-

винский

Гуково-

Зверевский

Красно-

донецкий

Сулино-

Садкинский

Шахтинско-

Несветаевский

Марганец

300–700

100–600

200–600

200–600

200–500

100–1000

1000

1500

430

310

350

80

330

380

Никель

40–80

10–30

10–100

15–30

30–50

10–100

58

80

40

10

40

20

40

40

Кобальт

10–20

0–10

0–20

5–8

10–20

0–30

18

15

3

11

5

12

12

Ванадий

80–200

30–100

60–200

50–80

80–150

50–500

90

150

120

60

110

60

90

130

Хром

100–200

30–100

50–200

50–60

0–100

50–200

83

140

70

110

50

80

120

Молибден

0–5,0

0–5,0

0–5,0

0–5,0

0–5,0

0–100

1,1

1,0

1,2

1,0

2,0

0,9

1,0

Цирконий

50–100

10–100

0–100

60–100

60–150

50–150

170

60

70

70

70

90

80

Свинец

10–30

5–30

10–100

20–300

10–30

15–3000

16

32

(130)

20

20

30

70

20

90

Цинк

0–60

0–50

0–60

0–50

30–50

0–100

83

220

40

10

30

30

40

30

Бериллий

2–3

0–3

1–5

2–3

1,5–3

1–8

3,8

2

2

2,6

2,5

2

2

13

Принимая во внимание высокую плотность породных отвалов, выходов

на земную поверхность шахтных вод и случаев подтопления земель, можно

сделать вывод о широком распространении на территории Восточного Донбасса

локальных участков потенциального загрязнения почвогрунтов подвижными

соединениями ТМ.

4. Современное состояние проблемы оценки уровня загрязнения почв

тяжелыми металлами по содержанию подвижных форм

Принципы нормирования химических загрязнений почвы несколько

отличаются от принятых для атмосферного воздуха и природных вод, поскольку

поступление вредных веществ в организм человека и животных непосредственно

из почвы происходит в исключительных случаях и в незначительных количествах.

В основном химические соединения, находящиеся в почве, поступают в организм

через другие субстраты, контактирующие с почвой – воду, воздух, растения.

Поэтому при определении ПДК загрязняющих веществ в почве особое внимание

уделяется тем соединениям, которые могут мигрировать в атмосферу, грунтовые

или поверхностные воды или накапливаться в растениях, снижая качество

сельскохозяйственной продукции.

Валовая концентрация тяжелых металлов ТМ в почве характеризует их

общий запас, но не дает представления о доступности элементов для растений.

Подход к нормированию загрязнения по валовому содержанию ТМ в почве

следует рассматривать как сугубо ориентировочный. Среди геохимиков,

почвоведов и агрохимиков существует твердое убеждение, что более

объективную оценку загрязнения можно получить при определении в почве

содержания подвижной формы ТМ [12, 24, 31, 41].

Содержание подвижных форм ТМ в почве является одним из важнейших

показателей, определяемых при почвенно-геохимическом мониторинге

природной среды [36]. Оно влияет на интенсивность водной миграции ТМ и их

14

доступность для высших растений и, таким образом, характеризует

потенциальную опасность накопления ТМ в почвах. Очевидна значительно

большая информативность содержания в почве ПФ ТМ по сравнению с их

валовым количеством, способность подвижной формы адекватно отражать

реакцию микрофлоры на избыток ТМ в среде обитания.

Именно поэтому не только научные исследования последних лет, но и

нормативно-методические разработки [2] рекомендуют при изучении

химического загрязнения почв использовать, прежде всего, содержания

подвижных форм химических элементов.

В почвах присутствуют следующие формы тяжелых металлов: 1) водно-

растворимые (например, в почвенном растворе); 2) обменные; 3) связанные в

органические соединения; 4) захваченные в оксидах железа и марганца; 5)

собственные минералы (например, карбонаты, сульфаты и сульфиды ТМ); 6)

связанные в структуре силикатов (т.е. в нерастворимом остатке). Растворимая и

обменная формы представляют собой подвижную фракцию металлов в почве.

Другие формы – более или менее неподвижные [28].

Для извлечения подвижных форм тяжелых металлов используются

разнообразные химические соединения, обладающие неодинаковой

экстрагирующей силой. К числу наиболее популярных экстрагентов следует

отнести ацетатно-аммонийный буфер с рН 4,8; 1 н HCl; 0,02 М ЭДТА + 1М

CH

3

COONH

4

; 0,005 М ДТПА + 0,01 М CaCl

2

+ 0,1 М ТЕА с рН 7,3. По своей

растворяющей способности они значительно различаются. В частности, 1н HCl

извлекает тяжелых металлов в несколько раз больше, чем ацетатно-аммонийный

буфер, причем это различие сильнее проявляется на черноземе, чем на дерново-

подзолистой почве. При применении растворителей предполагается, что они

извлекают доступную для растений часть тяжелых металлов. Однако наиболее

агрессивные из них (например, 1 н HCl и 1 н HNO

3

), помимо непосредственно

15

усвояемой формы, извлекают, по-видимому, тяжелые металлы еще и из ближнего

резерва [26].

Наибольшее распространение получили ацетатно-аммонийный буфер с рН

4,8 и вытяжка 1 н HCl. Первый экстрагент, широко применяющийся в агрохимии,

по своим свойствам приближен к корневым выделениям растений и

характеризует запас легкоподвижных форм химических элементов, который

доступен растениям. Вытяжка 1 н HCl определяет тот потенциальный запас ТМ,

который в экстремальных условиях (чаще всего создаваемых человеком) может

отрицательно влиять на окружающую среду. В эту довольно жесткую вытяжку

переходят водорастворимые, обменные, а также частично сорбированные

аморфными гидроксидами железа и более труднорастворимые соединения

элементов [48]. Эти формы дают представление о резерве химических элементов,

который может быть полностью или частично мобилизован и вовлечен в

биологический круговорот.

По мнению многих исследователей, при загрязнении почв ТМ требуется

определять не столько условно доступное количество ТМ (что достигается

использованием «мягких» растворителей), сколько его ближайший резерв (для

чего пригодны более «жесткие» экстрагенты). Такой подход позволяет

предвидеть размер возможного усиления потока ТМ из почвы в растения в

экстремальных условиях, например, при выпадении кислотного дождя или при

интенсивной минерализации гумуса, когда в усвояемую форму станет переходить

дополнительное количество элемента-загрязнителя.

Сложилось два подхода к выбору наиболее приемлемого экстрагента. Ряд

исследователей [12, 30, 54] отдает предпочтение 1 н раствору HCl, главным

образом, потому, что он оказался наиболее универсальным и с его помощью

можно определить ближайший резерв ТМ. Н.С. Касимов с соавторами [31]

полагают, что применение 1 н HCl является перспективным при почвенно-

16

геохимическом мониторинге вследствие простоты методики, высокой

информативности и возможности сопоставления с результатами других

исследований.

В результате работы ученых Чехословакии [54] подготовлен проект

предельно допустимого содержания ПФ ТМ (экстрагент 1н HCl) в почве для

обеспечения гигиенических норм в получаемой растительной продукции (табл. 5).

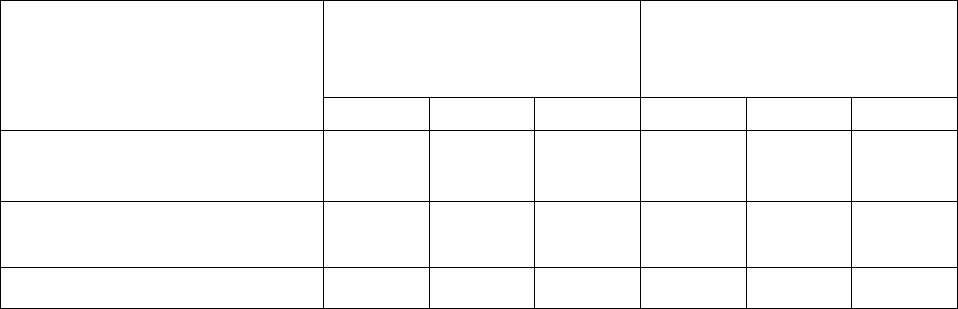

Таблица 5

Предельно допустимое содержание подвижной формы тяжелых

металлов в почве, мг/кг, экстрагент 1н HCl

Элемент

Содержание

Элемент

Содержание

Элемент

Содержание

Hg

0,1

As

15

V

80

Sb

15

Zn

60

Cr

15

Pb

60

Co

12

Cu

50

Cd

1,0

Ni

36

Mn

600

В то же время считается, что наиболее адекватно прогнозировать потенциальную

опасность ТМ для почв и грунтов, а соответственно, и для подземных вод,

позволяет буферная вытяжка, поскольку она наиболее приближена к реальным

условиям и моделирует кислотность почвенного раствора и кислотных дождей

[11]. Нормирование загрязнения почв тяжелыми металлами на основе ацетатно-

аммонийного буфера получило широкое распространение еще в 80-е гг. Так, Н.Г.

Зырин с сотрудниками [23] разработал градации содержания в почве ПФ

нескольких ТМ, с которого начинается опасное для здоровья загрязнение корма

(табл. 6).

На основании данных вегетационных и вегетационно-полевых

многофакторных опытов в Почвенном институте РАН сделана попытка

установить критические уровни содержания ряда тяжелых металлов в почвах и

растениях, при которых урожай достоверно снижается, и ориентировочно

17

Таблица 6

Концентрация тяжелых металлов в почве, ведущая к превышению их ПДК в

растительном корме

Почва

Содержание ПФ (ААБ,

рН 4,8), мг/кг сухой

почвы

ПДК в растительном

корме, мг/кг сухой

массы

Cd

Pb

Zn

Cd

Pb

Zn

Дерново-подзолистая

неокультуренная

2,0

150

85

3

10

300

Дерново-подзолистая

окультуренная

2,5

650

80

3

10

300

Чернозем

5,5

-

115

3

10

300

определена группировка почв по содержанию подвижных форм элементов [30].

Были выделены две группы почв: незагрязненные и загрязненные (табл. 7). В

первой группе почвы отнесены к двум градациям – с низким и повышенным

содержанием элементов; во второй группе– три градации: слабо-, средне- и

сильнозагрязненные почвы. Группировка учитывает влияние различных уровней

содержаний подвижных форм элементов в почве (главным образом, в дерново-

подзолистых почвах различной степени окультуренности) на концентрации

соответствующих элементов в вегетативной и репродуктивной массе ячменя, а

также его урожай.

Подобные исследования были предприняты и А.И. Обуховым [40]. По его

мнению, разработать единые ПДК тяжелых металлов и шкалы классификации

почв, учитывая те или иные формы соединений тяжелых металлов, не удалось.

Ценным результатом этой работы является разработка ПДК и классификация

почв по содержанию подвижных форм соединений (ацетатно-аммонийный буфер

рН 4,8) (табл. 8). В то же время, автор отмечает, что хотя этот раствор и принят

агрохимической службой страны в качестве основного реагента для оценки

18

Таблица 7

Ориентировочная группировка почв по содержанию в пахотном слое подвижных

форм тяжелых металлов (экстрагент – ацетатно-аммонийный буферный раствор с

рН 4,8)

Градация содержания

микроэлементов

Содержание в почве, мг/кг

Mn

Cu

Zn

Незагрязненные почвы

Низкий уровень

Повышенный уровень

< 40

40–65

< 1

1–5

< 10

10–40

Загрязненные почвы

Слабое загрязнение

Среднее загрязнение

Сильное загрязнение

65–90

90–115

> 115

5–25

25–50

> 50

40–65

65–90

> 90

обеспеченности почв микроэлементами, его применение для оценки степени

загрязнения требует дополнительных исследований [40].

Сопоставляя величины, рекомендуемые различными учеными в качестве

критических уровней, при превышении которых почва считается загрязненной,

следует отметить большой разброс этих значений. Так, опасным содержанием

подвижного свинца считается и 5–10 мг/кг и 150–650 мг/кг (табл. 6, 8). На

основании многочисленных научных исследований были разработаны предельно

допустимые концентрации подвижных форм 7 элементов: кобальта, марганца,

меди, никеля, свинца, хрома и цинка (табл. 9).

Содержание подвижных форм металлов в почвах позволяет оценить степень

возможной их транслокации растениями, поэтому является очень важным

показателем в системе оценки загрязнения почв. В.Б. Ильиным [25] предложены

градации содержания избыточных металлов в почве для разных уровней

загрязнения (табл. 10).

По мнению В.Б. Ильина, данные о концентрации в почве мобильных форм

тяжелых металлов фрагментарны. Они охватывают небольшое число химических

19

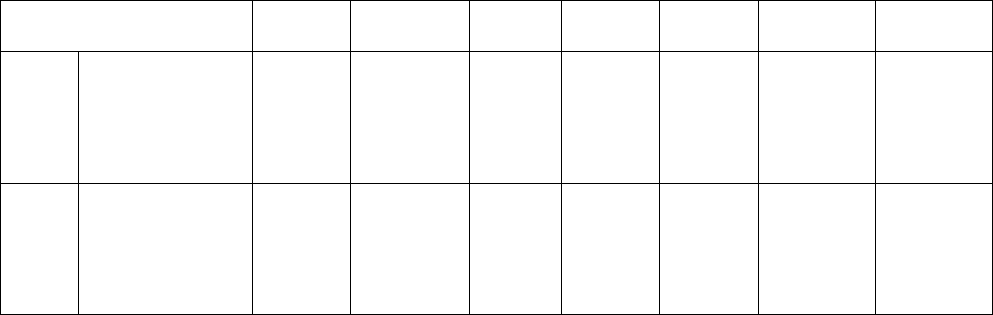

Таблица 8

Классификация почв по содержанию и степени загрязнения подвижных форм

соединений тяжелых металлов (мг/кг, ацетатно-аммонийный буфер рН 4,8)

Уровни содержания и

загрязнения

Pb

Cd

Zn

Cu

Ni

Co

Mn

Содержание

Очень низкое

Низкое

Среднее

Высокое

< 0,2

0,2–0,5

0,5–1,5

1,5–5

< 0,02

0,02–0,05

0,05–0,1

0,1–0,5

< 1,0

1–2

2–5

5–20

< 0,2

0,2–0,5

0,5–2,0

2,0–5,0

< 0,2

0,2–0,5

0,5–1,5

1,5–5,0

< 0,1

0,1–0,2

0,2–0,5

0,5–3,0

< 10

10–20

20–50

50–100

Загрязнение

Слабое (ПДК)

Среднее

Сильное

Очень сильное

5-10

10–50

50–100

> 100

0,5–1,0

1,0–3,0

3–5

> 5

20–50

50–100

100–200

> 200

5–10

10–50

50–100

> 100

5–10

10–50

50–100

> 100

3–5

5–25

25–50

> 50

100–200

200–300

300–500

> 500

элементов и пригодны лишь для некоторых типов почв. Мало сделано в этом

направлении и на Западе. В Германии, к примеру, была проведена апробация 23

экстрагентов – растворов кислот, щелочей, солей, буферных солей, солей с

комплексообразующими свойствами, но практических рекомендаций не

последовало. Все это указывает на то, что разработка гигиенических нормативов

на основе мобильных форм тяжелых металлов в почве представляет

определенные сложности [25].

Показателем загрязнения почвы является не только высокое содержание в

ней подвижных форм тяжелых металлов, но и резкое увеличение подвижности,

т.е. количества подвижных форм по отношению к валовым. Так, Е.В. Каплунова

предлагает считать содержание подвижных форм 5–10% от валового нормальным

для незагрязненной почвы. Это соотношение зависит от гранулометрического

состава почв: в песчаных почвах оно снижается до 1%, в тяжелых суглинках

увеличивается до 20% [29]. По мнению А.И. Обухова с соавторами [39], в

незагрязненных почвах доля подвижных форм ТМ от их валового содержания не

превышает 2–5%.

20

Таблица 9

Предельно допустимые концентрации подвижных форм химических элементов в

почве [7]

Наименование вещества

№ CAS

Формула

Величина

ПДК

(мг/кг) с

учетом

фона

(кларка)

Лимитирующий

показатель

вредности

Ссылка на

источники

литературы по

методам

определения

Кобальт

1

7440-48-4

Co

5,0

Общесанитарный

8, 18

Марганец,

извлекаемый 0,1 н H

2

SO

4

:

Чернозем

Дерново-подзолистая:

рН 4,0

рН 5,1–6,0

рН ≥ 6,0

Извлекаемый ацетатно-аммо-

нийным буфером с рН 4,8:

Чернозем

Дерново-подзолистая:

рН 4,0

рН 5,1–6,0

рН ≥ 6,0

7439-96-5

Mn

700,0

300,0

400,0

500,0

140,0

60,0

80,0

100,0

Общесанитарный

42

Медь

2

7440-50-8

Cu

3,0

Общесанитарный

6, 18

Никель

2

7440-02-0

Ni

4,0

Общесанитарный

6, 18

Свинец

2

7439-92-1

Pb

6,0

Общесанитарный

6, 18

Хром трехвалентный

16065-83-1

Cr

3+

6,0

Общесанитарный

8, 18

Цинк

2

7440-66-6

Zn

23,0

Транслокационный

6, 18

Примечания.

1. Подвижная форма кобальта извлекается из почвы ацетатно-натриевым буферным раствором с рН 3,5 и

рН 4,7 для сероземов и ацетатно-аммонийным буферным раствором с рН 4,8 для остальных типов почв.

2. Подвижная форма элемента извлекается из почвы ацетатно-аммонийным буферным раствором с рН 4,8.

Таблица 10

Загрязнение почв подвижными формами тяжелых металлов (экстрагент ААБ, рН

4,8)

Уровень загрязнения

Пределы относительных величин загрязнения

Толерантный

> фона – < ПДК

Умеренно опасный

> ПДК – 2 ПДК

Опасный

> 2 ПДК

Для группы тяжелых металлов, имеющих важное биологическое значение,