Юрчук А.М. Расчеты в добыче нефти

Подождите немного. Документ загружается.

Для сравнения пластовых давлений, замеренных в разных скважинах одного и

того же пласта, требуется привести их к одной какой-либо плоскости

(первоначальному водо-нефтяному контакту или уровню моря).

Предположим, что замеры сделаны по трем скважинам: в первой текущее пластовое

давление обозначим р'

пл

в ат и этаж нефтеносности (считая от плоскости

первоначального водо-нефтяного контакта до забоя) h'

н

в м; во второй скважине

пластовое давление будет р"

пл

и этаж нефтеносности h"

н

в м; в третьей скважине

соответственно р" '

пл

и h'"

н

.

" дл н

Удельный вес нефти в пластовых условиях

н

.

Так как забои всех скважин находятся на структуре выше водонефтяного

контакта, то для получения пластового давления, приведенного к этому контакту, надо

к текущему пластовому давлению прибавить давление столба нефти,

соответствующего этажу нефтеносности.

Приведенные пластовые давления будут равны:

для первой скважины

10

нн

плпр

h

РP

ат. (1.5)

для второй скважины

10

нн

плпр

h

РP

ат. (1.6)

для третьей скважины

10

нн

плпр

h

РP

ат. (1.7)

Знание приведенных пластовых давлений дает возможность судить о

распределении пластовой энергии по площади залежи, а следовательно, о возможной

добыче нефти из отдельных скважин.

п

Н т

Н *

II. ВСКРЫТИЕ ПЛАСТА И ОСВОЕНИЕ СКВАЖИН

1. Расчеты по гидропескоструйной перфорации [31, 36]

Расход жидкости (воды) определится по формуле

,/

20

01.0 секл

pg

fnQ

cм

(ІІ.1)

где п — число насадок; ср — коэффициент скорости, который можно принять

равным коэффициенту расхода 0,82; f — сечение отверстия насадки в см

2

; g=981

см/сек

2

— ускорение силы тяжести;

р — перепад давления в насадке в ат;

см

—

удельный вес смеси воды с песком, равный

.)(

ввпсм

С

(ІІ.2)

В последней формуле

п

=2,7 Г/см

3

— удельный вес песка;

в

=1 Г/ см

3

— удельный вес воды; С — объемная концентрация песка

(безразмерная величина) :

по

о

С

С

С

100

(ІІ.3)

(Со — весовая концентрация песка в г/л).

Потребное количество жидкости устанавливается из расчета двух объемов

скважины (один объем для подачи песка на забой скважины и второй объем для

продавливания песка и промывки скважины по окончании процесса) плюс 0,5 объема

на потерю за счет фильтрации в пласт.

Таким образом,

,5,2

3

мQ

ж

где V — объем скважины в м

3

.

Необходимое количество кварцевого песка

Q

п

= 1,5VСо кг. (ІІ.4)

Максимальная глубина проникновения струи в пласт

,

20

0

м

B

p

dkl

(ІІ.5)

где

11022

o

н

d

l

k

— отношение длины начального участка струи с постоянной

скоростью l

н

к диаметру отверстия насадки d

0

в м;

=0,425 — отношение средней

скорости струи (в любом поперечном сечении основного участка струи) к скорости на

ее оси в том же сечении;

— сила сцепления породы в кГ/см

2

(определяется

лабораторным анализом); В=

cos1

1

=0,675 — коэффициент (

= 120° — угол между

плоскостями, ограничивающими разрушенное пространство).

Гидравлические потери напора при гидропескоструйной перфорации

,атрррр

пктнпот

(ІІ.6)

где

р

н

— потери напора в насадках в ат;

р

т

— потери напора в трубах в ат;

р

к

— потери напора в кольцевом пространстве в ат;

р

п

— потери напора в полости,

образованной абразивной струей, в ат.

Потери напора в насадках

.

105

222

22

gfn

Q

p

cм

н

(ІІ.7)

где Q — расход жидкости в л/сек; остальные обозначения прежние. Число насадок

можно определить из формулы (ІІ.1) расхода жидкости:

. (11.8)

.

20

100

см

pg

f

Q

n

(ІІ.8)

Потери напора в трубах

B

смтт

d

HQ

p

5

2

5,82

, (ІІ.9)

где Q— расход жидкости в л/cек; Н — глубина спуска труб в м; d

в

— внутренний

диаметр промывочных труб в см;

т

— коэффициент гидравлического сопротивления

в промывочных трубах

(см. табл. 21).

Потери напора в кольцевом пространстве

gdDdD

НQ

p

нн

смк

к

2

2

2

2

82

, (ІІ.10)

где Q — в л/сек; D — внутренний диаметр эксплуатационной колонны в см; d

н

—

наружный диаметр промывочных труб в см;

к

— коэффициент гидравлического

сопротивления в кольцевом пространстве.

Для определения

к

найдем число Рейнольдса по Минцу и Шуберту:

т

см

см

16

Re

, (ІІ.11)

где

н

dD

Q

22

785.0

— скорость движения жидкостной смеси

в кольцевом сечении труб в см/сек; D — внутренний диаметр эксплуатационной

колонны в см; d

н

— наружный диаметр промывочных труб в см;

— средний диаметр

зерен песка в см; т — условная пористость твердой фазы в трубах, значение которой

вычисляется по формуле

;1

п

всм

m

(ІІ.12)

см

- вязкость песчано-жидкостной смеси в пз (Г/см -сек), которая определяется по

формуле

С

всм

е

18,3

(ІІ. 13)

(здесь С — объемная концентрация песка; е — основание натуральных логарифмов).

По значению Rе определяют режим движения смеси и находят значение

к

по

формуле Стокса (

Re

64

к

) при ламинарном режиме или по формуле Блазиуса (

Re

13164.0

к

) при турбулентном режиме.

Потери напора в полости

р

н

, образованной абразивной струей, по опытным

данным изменяются в пределах 20

50 ат. Можно принять среднее значение

н

p

=

:

35 ат.

Даление жидкости с песком на выходе из насадок

,1,0

0

атРНPP

потсму

(ІІ.14)

где р

у

— давление нагнетания на устье скважины в ат; Н — глубина установки

гидропескоструйного перфоратора в скважине в м;

см

— удельный вес смеси

жидкости с песком в Г/см

3

; р

пот

— гидравлические потери напора в ат.

При проведении гидропескоструйной перфорации необходимо во избежание

обрыва проверять колонну насосно-компрессорных труб на допустимую

максимальную глубину спуска, а для точной установки перфоратора надо знать

удлинение этой колонны труб.

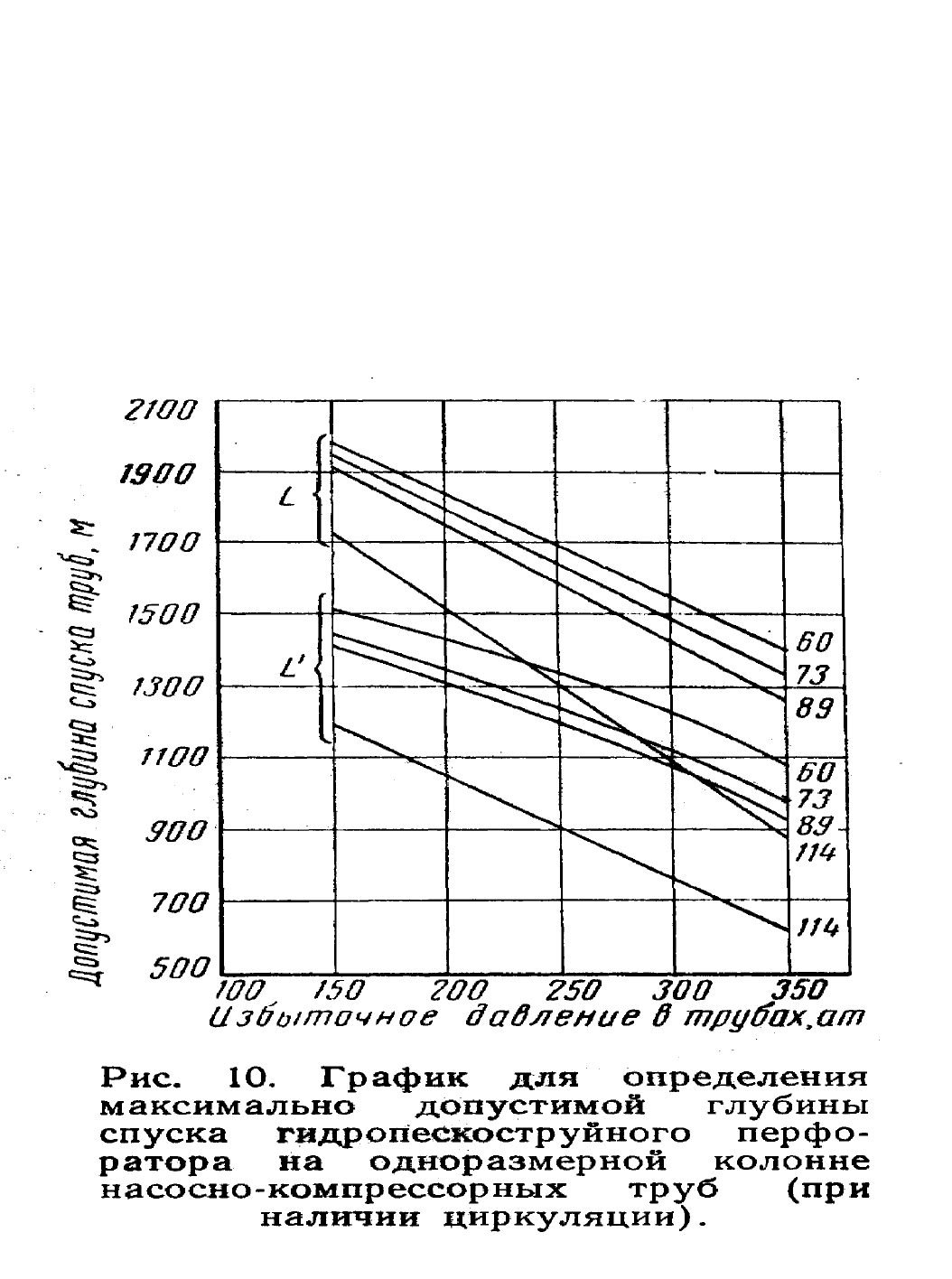

Предельно безопасная длина подвески насосно-компрессорных труб может быть

найдена по таблицам (приложения 12, 13 и 14), а для труб из стали группы прочности

Д — по графику (рис. 10).

По оси абсцисс этого графика находят избыточное давление в трубах на устье

скважины п ат, а по оси ординат максимально допустимую глубину спуска труб в м.

На графике приведены две группы линий, соответствующих трубам разного

диаметра: группа L — для условий наличия циркуляции жидкости в скважине

и группа L' — для условий отсутствия циркуляции жидкости (полное поглощение

жидкости-песконосителя) .

Допустимые глубины спуска труб определялись при коэффициенте запаса

прочности К. =1.5. При других значениях К допустимые глубины спуска колонн

определяются из соотношения

,

5.1

х

х

К

Ll

(ІІ.15)

где l

Х

— искомая глубина спуска колонн в м;L — допустимая глубина спуска колонны

при К. =1.5; К

х

— заданная величина коэффициента запаса прочности.

В процессе гидропескоструйной перфорации незакрепленная нижняя часть

колонны насосно-компрессорных труб удлиняется под действием следующих

нагрузок: 1) собственного веса; 2) избыточного давления в трубах; 3) веса смеси

жидкости с песком в объеме труб (или полном поглощении циркулирующей

жидкости).

Удлинение насосно-компрессорных труб под действием указанных выше

нагрузок определяется по закону Гука по формуле

м

Ef

GL

L

m

(ІІ.16)

где G — общая нагрузка на трубы в кГ; L — длина колонны труб в м;Е=2,1 • 10

6

кГ/см

2

— модуль упругости; f

т

— площадь поперечного сечения тела трубы в см

2

.

При наличии циркуляции жидкости G будет равно

,

22

т

укнкm

р

рffp

L

qG

(ІІ.17)

где q

m

— вес в жидкости 1 м труб с муфтами в кг; q

m

2

L

— нагрузка

от собственного веса труб с муфтами в кГ;

р

к

— потери напора в кольцевом

пространстве в ат; f

н

—поперечное сечение промывочных труб по наружному

диаметру в см

2

; f

к

— площадь проходного сечения этих труб в см

2

; р

у

— давление

нагнетания на устье скважины в ат;

р

т

— потери напора в трубах в ат.

При отсутствии циркуляции жидкости общая нагрузка будет равна

,)

2

1,0(

2

кГ

р

рLf

L

qG

т

усмнm

(ІІ.18)

где q

m

' — вес в воздухе 1 м промывочных труб с муфтами в кг.

Удлинение колонны труб, составленной из отдельных секций, определяется

суммированием удлинений этих секций.

Количество насосных агрегатов (с учетом запасного), необходимое для закачки

жидкостно-песчанои смеси, определяется по формуле

1

q

Q

N

(ІІ.19)

где Q — расход жидкости в л/сек [определяется по формуле (11.1);

q —производительность одного агрегата при данном давлении на устье скважины в

л/сек.

Параметры работы установленного оборудования задаются на основании расхода

жидкости, давления и концентрации песка по паспортным характеристикам

оборудования.

2. Расчеты при освоении скважин [32]

Все существующие способы освоения скважин основаны на принципе снижения

забойного давления.

Освоение скважин с высоким и средним пластовым давлением ведется путем

постепенного снижения удельного веса промывочной жидкости переходом с

глинистого раствора на воду, затем на нефть и путем предварительной аэрации

промывочной жидкости.

Забойное давление равно

ат

Н

P

ж

заб

10

, (ІІ.20)

где Н — глубина скважины (точнее, расстояние до верхних отверстий фильтра) в м;

ж

— относительный удельный вес жидкости (глинистого раствора, воды, нефти).

Путем предварительной аэрации нефти можно снизить ее удельный вес до 0,4 - 0,5.

Освоение скважин с высоким и средним пластовым давлением в условиях достаточной

сцементированности коллектора можно также проводить компрессорным способом,

при котором уровень жидкости в скважине снижается более резко.

Максимальное рабочее давление, необходимое для продавливания газа к башмаку

подъемных труб после замещения глинистого раствора водой, будет

ат

L

P

в

макс

10

, (ІІ.21)

где L — длина подъемных труб в м; γ

в

=1 - относительный удельный вес воды.

Давление у башмака подъемных труб р

1

в начале работы пласта (при р

заб

= р

пл

и

Q=0) в скважине, заполненной водой, будет

P

1

=0.1

атLН

p

В

пл

B

)(

10

(ІІ.22)

или

P

1

=0.1

,

10

ат

p

HL

В

пл

B

(ІІ.23)

где Р

ПЛ

— пластовое давление в ат.

Расчет пусковых давлений компрессорного подъемника [32].

Пусковое давление подъемника двух- и полуторарядной конструкции кольцевой

системы при отсутствии поглощения жидкости пластом определяется по формуле

P

пуск

=

ат

вdD

Dh

вн

cm

2

2

2

2

10

(ІІ.24)

где h

ст

— статический уровень (от устья) в ж;

— относительный удельный вес

жидкости; D — диаметр эксплуатационной колонны; d

н

— диаметр наружного ряда

подъемных труб; d

В

— диаметр внутреннего ряда подъемных труб.

Величины D d

н

и d

B

должны иметь одинаковую размерность.

Пусковое давление подъемника однорядной конструкции кольцевой системы при

отсутствии поглощения жидкости пластом

р

пуск

=

ат

d

Dh

cm

2

2

10

(ІІ.25)

где (d — диаметр подъемных труб.

Пусковое давление подъемника центральной системы при отсутствии

поглощения жидкости пластом

р

пуск

=

ат

dD

Dh

н

cm

2

2

2

10

(ІІ.26)

Минимально возможное пусковое давление подъемника любой конструкции и

системы в случае полного поглощения пластом жидкости, вытесняемой из труб

наружного ряда, будет

ат

h

p

cm

мин

пуск

10

(11.27)

Максимально возможное пусковое давление подъемника кольцевой системы при

высоком статическом уровне и отсутствии поглощения определяется

гидростатическим давлением столба жидкости в подъемных трубах

ат

L

p

макс

пуск

10

(11.28)

Освоение скважин со средним пластовым давлением иногда проводят путем

поршневания.

Определим приближенно, после скольких рейсов поршня и через сколько

времени забойное давление станет равным пластовому, чтобы при дальнейшем

понижении уровня можно было получить приток жидкости из пласта. Проверим также

тартальный канат на прочность.

Количество жидкости от устья до статического уровня, подлежащее извлечению

поршнем, будет

Q

1=

0,785D

2

h

ст

м

3

где D— внутренний диаметр эксплуатационной колонны в м\h

ст

- расстояние от устья

до статического уровня в м;

Количество жидкости, извлекаемое за каждый рейс поршня,

где d

т

— диаметр подъемных труб в м; d

к

— диаметр каната в м; h = 75 - 150 м —

среднее погружение поршня под уровень в м

Средняя глубина спуска поршня

h

ср

=h

ст

+h

Время для спуска поршня на среднюю глубину h

ср

секt

1

ср

1

v

h

,

где V

1

— средняя скорость спуска поршня (с учетом трения в трубах и в жидкости) в м/

сек.

Время на подъем поршня с глубины h

ст

секt

2

ср

2

v

h

,

где V

2

— средняя скорость подъема поршня в м/сек.

Время, необходимое на один рейс поршня, включая 30 сек на замедление при

подходе поршня к устью и в начале опускания, будет

t=t

1

+ t

2

+30 сек.

Общее время на понижение уровня до статического

T=tn,

где п — число рейсов поршня.

Общая нагрузка (в тоннах) на канат

G=q

ж

+ q

к

+ q+ q

тр

,

где q

ж

— вес поднимаемого столба жидкости в т; q

к

— вес спущенного в скважину

каната в т; q — вес поршня с грузовой штангой, который можно принять равным 0,1т

q

тр

— силы трения жидкости, которые примем условно равными 0,1т.

Вес жидкости

q

ж

=Q

2

γ

ж

,

где γ

ж

— относительный удельный вес жидкости.

Вес каната

q

к

=0,81L·10

-3

т,

где 0,81 кг — вес 1 м каната диаметром 15,5 мм (см. приложение 2); L — длина каната в

скважине.

ІІІ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНТАННО-КОМПРЕССОРНЫХ и ГАЗОВЫХ

СКВАЖИН

1. Расчет фонтанного подъемника [32]

Условие фонтанирования скважины, если забойное давление меньше давления

насыщения (р

заб

< р

нас

), выражается формулой

2

1

21

5.0

2121

0

lg

100123.0

100

11

2

p

p

ppd

ppLLnpp

G

B

(ІІІ.1)

где Gо — эффективно действующий газовый фактор (отнесенный к нефти),

приведенный к нормальным условиям, в м

3

/m, а — коэффициент растворимости газа в

м

3

/м

3

*ат;

— средний относительный удельный вес жидкости; р

1

и р

2

— абсолютное

давление у башмака подъемных труб и на устье скважины (буферное) в ат; п

B

—

процент воды в добываемой жидкости; L — длина подъемника в м; d — внутренний

диаметр подъемных труб в см.

Это условие фонтанирования скважин справедливо, если подъемные трубы

спущены до верхних отверстий фильтра, а давление у башмака подъемника равно

забойному давлению (р

1

р

заб

).

Если р

заб

> р

нас

, то газ начнет выделяться из нефти только в стволе скважины. В

таких случаях для выяснения возможности фонтанировапия скважины необходимо

подставить в приведенное выше неравенство вместо р

1

величину р

нас

(давление

насыщения), а вместо длины подъемника L, — расстояние от устья до точки, где

давление равно давлению насыщения L

нас:

насраз

нас

рр

НL

10

м, (ІІІ.2)

где Н — глубина скважины в м.

Минимальное забойное давление, при котором еще возможно фонтанирование

скнажины, будет

.

10

атp

LН

p

насзаб

(ІІІ.3)

При расчете диаметра фонтанных труб нужно стремиться к тому, чтобы

пропускная способность подъемника обеспечила получение оптимальных дебитов в

течение всего периода фонтанирования. Для этого определяют диаметр фонтанных

труб, при котором скважина будет работать на оптимальном режиме в конце периода

фонтанирования, по формуле

,

10

188.0

3

2121

cм

ppL

QL

pp

L

d

(ІІІ.4)

где Q — дебит скважины в конце фонтанирования в т/сутки; остальные величины (

,

L, P

1

и р

2

) имеют прежние значения.

Если найденный по расчету диаметр не совпадает со стандартным, берут

ближайший стандартный диаметр или, если это возможно (отсутствие

запарафинирования труб и необходимости применения скребков), применяют

двухступенчатую колонну из труб стандартных размеров, эквивалентных найденному

расчетом диаметру.

Длина верхней ступени (большего диаметра) будет

м

dd

dd

Ll

12

1

2

(ІІІ.5)

где L — общая длина подъемника в м; d — внутренний диаметр подъемных труб,

полученный расчетом, в см; d

1

— ближайший меньший стандартный диаметр труб

(нижней ступени); d

2

— ближайший больший стандартный диаметр труб (верхней

ступени).

Размерность величин d,d

1

и d

2

должна быть одинаковая.

Длина нижней ступени (меньшего диаметра) l

1

=L — l

2

м.

Расчет диаметра фонтанных труб по конечным условиям фонта-нирования

часто затрудняется из-за отсутствия данных о дебите и забойном давлении.

Значение этих величин можно взять по соседним скважинам, уже закончившим

фонтанирование, которые находятся в аналогичных условиях (если такие скважины

имеются).

Так как отбор жидкости из фонтанных скважин, как правило, ограничен, дебит в

конце фонтанирования обычно принимается равным установленному отбору, а

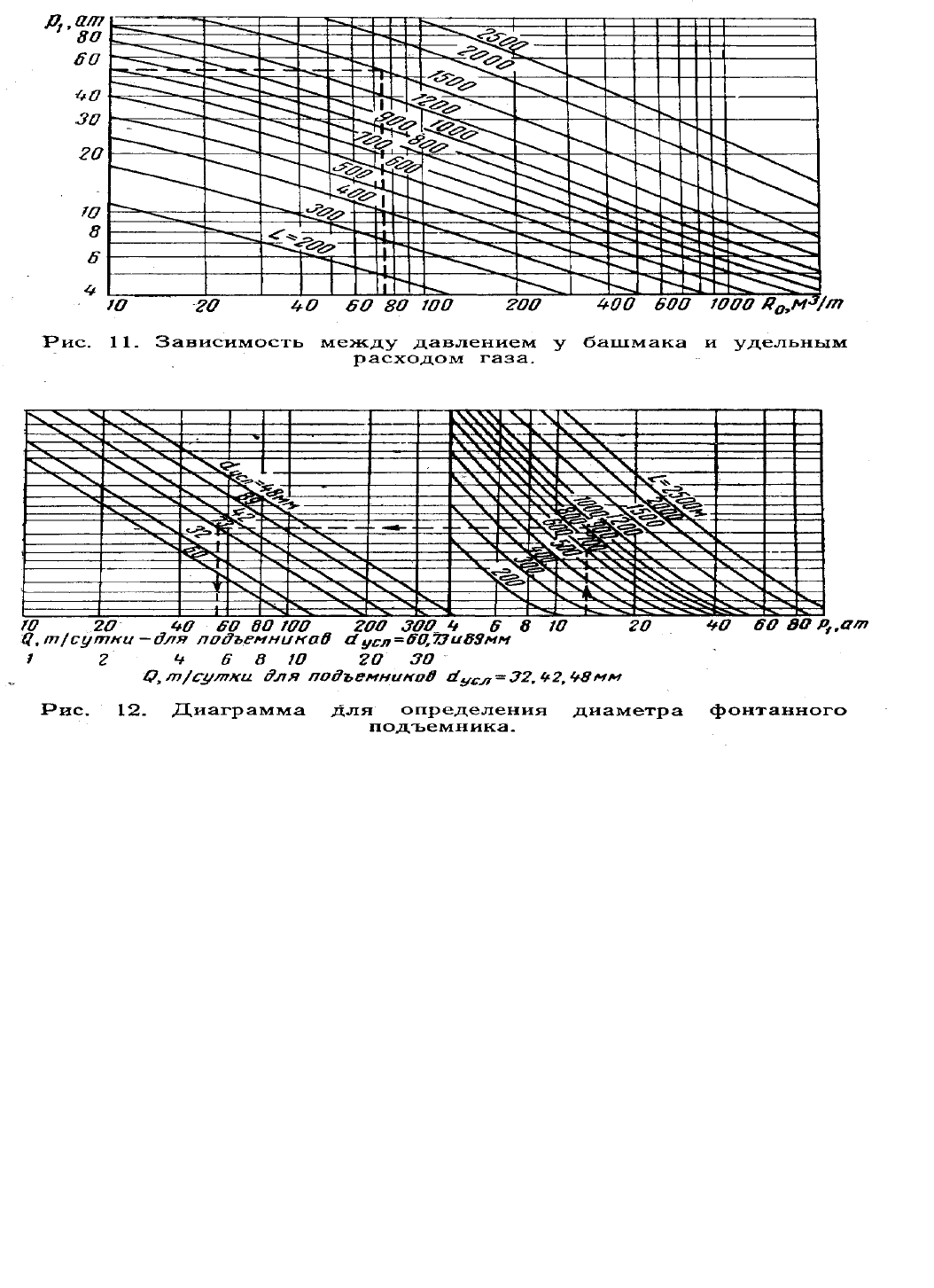

забойное давление (давление у башмака) может быть найдено из графика (рис. 11) по

предполагаемому газовому фактору. Для этого на оси абсцисс графика надо найти

точку допускаемой величины удельного расхода газа (газового фактора) Rо в м

3

/т и

провести из этой точки вертикаль вверх до пересечения линии, соответствующей

общей длине подъемных (фонтанных) труб L в м. Найденную точку пересечения надо

спроектировать на ось ординат, где и определится величина забойного давления р

1

в

ат (ключ решения показан на рисунке пунктирными линиями).

Этот график построен для подъемника d

усл

=73 мм,

— 0,9, при абсолютном

давлении на устье скважины р

2

=2 ат. Для других диаметров подъемника удельный

расход получают умножением найденного по графику значения Rо на коэффициенты:

для 48-мм подъемника …………………… 1,29

для 60-мм подъемника …………………… 1,12