Воробьева Г.А., Бердникова Н.Е. Картография для археологов

Подождите немного. Документ загружается.

Эоловая аккумуляция — процесс отложения частиц грунта, пе-

реносимых ветром. В результате эоловой аккумуляции формиру-

ются лессовые отложения, бугристые пески, гряды, дюны, барха-

ны.

При воздушном переносе частиц грунта происходит их сепара-

ция. Песчаные зерна перемещаются по поверхности скачками -

сальтацией, более крупные частицы - перекатываются по земле.

Движению песчаных и более крупных частиц благоприятствуют

повышенная скорость ветра у поверхности земли и турбулентный

характер движения воздуха. Пылеватые частицы обычно перено-

сятся во взвешенном состоянии и на большие расстояния. Однако

характер и расстояние переноса зависят от скорости и степени

турбулентности воздушного потока. Так, штормовые ветры и

ураганы способны переносить песок во взвешенном состоянии,

поднимая его на высоту в сотни метров, и перекатывать по земле

обломки размером до 5-7 см.

Транспортировка песчаных частиц. Песчаные зерна пере-

мещаются по поверхности земли сальтацией — подпрыгивая под

крутым углом (60-80°) на высоту от нескольких сантиметров до

десятков сантиметров. При падении они с силой приземляются

под углом 10-16°, рикошетируют сами и вышибают другие пес-

чаные зерна, вовлекая их в движение. Это приводит к непрерыв-

ному продолжению сальтации по типу цепной реакции. При

сильном ветре высота движущегося сальтацией песчаного облака

может достигать 1-2 м (Аллисон, Палмер, 1984). Переносимый

ветром материал оседает на поверхность земли при ослаблении

ветра или выпадении дождя, а также перед препятствиями. Из-за

небольшой высоты движения песок легко задерживается даже

невысокими препятствиями, в том числе различными сооруже-

ниями на стоянках. Любые препятствия провоцируют локальную

аккумуляцию эолового песка.

Транспортировка пылеватых частиц. В отличие от песка

пылеватые частицы переносятся ветром во взвешенном состоя-

нии. Сильные ветра поднимают пыль на сотни метров и даже ки-

лометры и переносят ее на сотни и тысячи километров. Поэтому

основная масса пылеватых частиц задерживается только горными

сооружениями. Так были сформированы в предгорьях Средней

Азии мощные толщи (десятки и сотни метров) лессовых отложе-

ний. В этих толщах перерывы в накоплении лесса фиксируются в

виде серии погребенных почв, к которым приурочены разновоз-

растные культурные горизонты. То же явление наблюдается на

Лессовом плато в Китае и в других регионах. Эоловая пыль,

40

осевшая в долинах рек и на равнинных территориях, образует по-

кровы различной мощности - от несколько десятков сантиметров

до нескольких десятков метров. ;

3. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Начало разработки классификации генетических типов отло-

жений относится к концу XIX в. и связано с именем

А.П.Павлова. Он ввел в классификацию ранее выделявшиеся мо-

ренные, аллювиальные и элювиальные образования, а главное,

выделил новые генетические типы отложений: делювий и пролю-

вий.

Современная генетическая классификация является обязатель-

ной при картографировании четвертичных отложений (Методи-

ческое руководство..., 1987). Классификация включает две груп-

пы отложений: группа А - континентальные образования; группа

Б ~ морские шельфовые образования. В каждой группе выделя-

ются следующие таксономические подразделения: классы, гене-

тические ряды, генетические типы, генетические подтипы, груп-

па фаций и фация.

В группе континентальных образований в генетической клас-

сификации выделено 4 класса отложений: гипергенный, седимен-

тогенный, биогенный и вулканогенный. Для целей археологии

основное значение принадлежит седиментогенному классу, зна-

чительно меньшее - гипергенному. Биогенный и вулканогенный

классы отложений характерны лишь для локальных территорий,

поэтому в данном пособии им не будет уделено внимание

В гипергенном классе выделен только один генетический ряд

отложений - элювиальный с двумя генетическими типами: элю-

виальным (элювий) и почвенным (почва). По нашим представле-

ниям, почвы могут развиваться на разных формах рельефа и на

разных типах отложений, поэтому принципиальное значение для

классификации как генетический тип отложений имеет только

элювий.

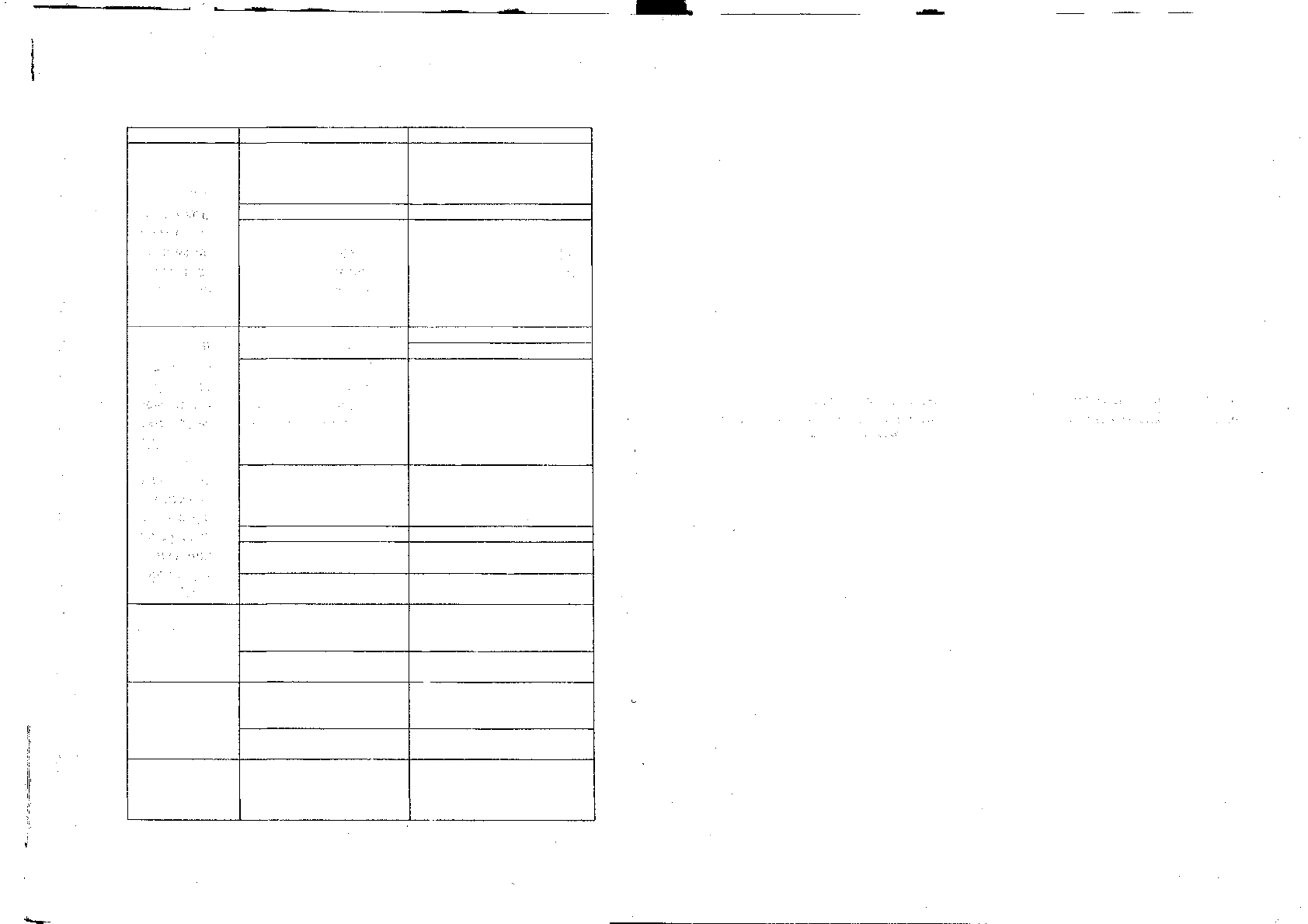

В седиментогенном классе выделена серия генетических рядов,

типов и подтипов (табл.4).

41

-Jftab.

Таблица 4

Генетическая классификация четвертичных отложений.

Седиментогенный класс (Методическое руководство..., 1987)

Генетический ряд

Гравитационный

Водный

Ледниковый

Аэральный

Техногенный

Генетический тип

Коллювиальный (коллювий)

Оползневой (деляпсий)

Солифлюкционный

(солифлюксий)

Селевый

Аллювиальный (аллювий)

Пролювиальный (пролювий)

Делювиальный (делювий)

Озерный (лимиий)

Подземноводный

Ледниковый (морены)

Флювиогляциальный

Эоловый

Атмосферный (осадки, осе-

дающие из атмосферы)

Техногенный

Генетический подтип

Обвальный (дерупций)

Сейсмообвальный

Осыпной (десперсий)

Десерпций

Быстрая солифлюкция (вело-

флюксий)

Медленная солифлюкция

(тардофлюксий)

Конжелифлюксий

Тропический солифлюксий

Дефлюксий

Связных селей

Несвязных селей

Аллювий равнинных рек

Аллювий горных рек

Аллювий сезоннопересыхаю-

щихрек

Перигляциальный аллювий

(равнинных рек ледникового

питания)

Континентальных дельт посто-

янных рек

Конусов выноса и временных

водотоков

Пресных озер

Минеральных озер

Пещерный (спелеогенный)

Источниковый (фонтанальный)

Основной морены

Абляционной морены

Краевой морены

Внутриледниковый

Приледниковый

Перевеянный (перфляционный)

Навеянный (суперфляционный,

лессовый)

Насыгшой

Засыпной

Намывной

Перемывной

42

Делювиальный генетический тип отложений приурочен к

склонам, т.е. покрывает основные формы рельефа, которые име-

ют наибольшую площадь распространения. Несмотря на это, в

классификации не выделены ни подтипы, ни фации делювия. По-

казаны только группы фаций: 1) привершинной зоны шлейфа, 2)

средней части шлейфа с турбулентно-ламинарным режимом

осадконакопления, 3) периферической части шлейфа с сублами-

нарным режимом осадконакопления.

4. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ОТЛОЖЕНИЙ

Для характеристики выбраны только те генетические типы от-

ложений, с которыми археологам наиболее часто приходится

встречаться. Характеристика типов дана по «Методическому ру-

ководству...» (1987) и словарям-справочникам (Тимофеев, 1978,

1980, 1981). При изложении материала принят порядок распро-

странения генетических типов отложений сверху вниз по релье-

фу.

4.1. Элювий

Элювий (от лат. е - вовне, luere - мыть) - это разнообразные

продукты выветривания, не испытавшие механического смеще-

ния. Наличие ненарушенного каркаса исходных пород обуслов-

ливает присутствие в элювии реликтовых структур и текстур.

Важнейшей особенностью элювия является также постепенность

перехода новообразованного материала в исходную породу.

Элювий обычно подвергается процессам плоскостного смыва и

денудации; однако их суммарная интенсивность обычно не пре-

вышает проявлений выветривания. В результате плоскостного

смыва мелкозема элювий относительно обогащается крупными

частицами, которые могут испытывать смещения косо вниз на

склонах.

При значительном вымыве из элювия глинистого и мелкооб-

ломочного материала элювий трансформируется в перэлювий

(промытый элювий), представленный обломочным материалом

разного облика. Нахождение обломков на обнаженной поверхно-

сти способствует активизации температурного выветривания, что

проявляется как шелушение и отслоение тонких пластин (про-

цесс эксфолиации), параллельных поверхности обломков из-за

увеличения-уменьшения объема внешней части породы при на-

гревании-охлаждении. Эксфолиация приводит к разрушению

острых углов и граней и приобретению обломками округлых

43

форм. В итоге формируются скопления грубого материала, похо-

жего на валунники, галечники, гравийники. Однако их округлая

форма обусловлена выветриванием на месте, а не окатыванием. В

случае продолжения выветривания размер ядер обломков за счет

шелушения будет уменьшаться до тех пор, пока вся порода не

превратится в однородную выветрелую массу (Аллисон, Палмер,

1984). Элювиальные образования округлой формы характерны

для субтропиков. В умеренном и холодном климате они встреча-

ются редко и обычно являются реликтовыми.

В условиях расчлененного рельефа Прибайкалья к элювию

можно отнести рыхлые отложения на вершинах водоразделов.

Мелкоземистый элювий на глубине около 1 м переходит в щеб-

нистый элювий, а затем в разборную толщу коренной породы.

Верхняя часть элювия обычно представлена почвой. В этой си-

туации археологический материал может находиться только на

поверхности элювия. За счет денудации происходит постепенное

понижение поверхности, а вместе с этим проецирование артефак-

тов на все более низкие гипсометрические уровни.

4.2. Делювий

Делювий (от лат. deluo- смываю) - отложения, возникающие в

результате накопления рыхлых продуктов выветривания, смытых

с вышележащих склонов дождевыми и талыми снеговыми вода-

ми. Делювий залегает в виде шлейфа, выклинивающегося вверх

по склону. Крутизна склонов, на которых формируется делюви-

альный шлейф, обычно составляет от 2° до 12°. Делювиальные

отложения характеризуются тонкой слоистостью, параллельной

склону. Вниз по склону в составе делювия возрастает содержание

мелкозема и уменьшается содержание грубообломочного мате-

риала. В нижних частях склонов мощность делювиального

шлейфа достигает 5-10 м и более.

Делювиальный смыв начинается, как только дождевые капли

ударяются о землю. Падающие капли обладают неожиданно

большой кинетической энергией. Так, обычная капля диаметром

2,5 мм имеет конечную скорость 7 м/с (Аллисон, Палмер, 1984).

Благодаря этой кинетической энергии капли дождя выбивают из

поверхности почвы слагающие ее частицы, разрыхляют поверх-

ность и ослабляют сопротивление почвы смыву. Это действие

капель рассматривается как начало дождевой эрозии почв (грун-

та).

44

Если атмосферных осадков выпадает больше, чем успевает

впитывать почва, то избыток воды начинает стекать по поверхно-

сти склона. На пологих склонах образуется тонкая пленка воды,

которая смывает наиболее тонкий - глинистый и пылеватый ма-

териал, оставляя на месте песок и обломки пород. На неровной

поверхности склона водная пленка распадается на струйки, кото-

рые обладают большей размывающей способностью. Мелкие

струйки представляют собой миниатюрные водные потоки, кото-

рые то сливаются в более крупные, то распадаются на множество

очень мелких. Глубина таких миниатюрных потоков достигает 2-

3 см, но их действие приводит к появлению на склоне мелких, а

затем более крупных бороздок, глубиной 10-20 см, что вызывает

усиление смыва и приводит к развитию линейной эрозии (появ-

лению промоин, а затем оврагов).

Вода, движущаяся вниз по склону, транспортирует и переотла-

гает мелкозем. Вымывание мелкозема из-под щебнистых облом-

ков приводит к потере ими устойчивости, и обломки тоже вовле-

каются плоскостным стоком в движение вниз по склону. Таким

же образом может идти транспортировка артефактов и их переза-

хоронения на более низких отметках рельефа в толще более мо-

лодых отложений.

Растительность предохраняет почву от ударов дождевых ка-

пель, поэтому наиболее сильный плоскостной смыв происходит

на склонах, лишенных растительного покрова. В природных ус-

ловиях энергичнее всего делювиальный процесс развивается в

районах с небольшим количеством осадков (250-350 мм). Этому

есть две главные причины: 1) недостаточность влаги для форми-

рования густого защитного растительного покрова; 2) ливневой

характер осадков, характерный для засушливых районов. Извест-

но, что при ливнях почва не успевает впитывать влагу, вследст-

вие этого на склонах формируются стремительные плоскостные и

струйчатые потоки, транспортирующие большое количество

рыхлого материала.

В Прибайкалье геоархеологические объекты, приуроченные к

делювиальным отложениям, располагаются преимущественно в

нижних частях склонов и на поверхности речных террас. Разрез

таких отложений обычно имеет сложное строение, поскольку ма-

териал, поступающий с вышележащих склонов, многократно пе-

реотлагается атмосферными осадками, перерабатывается мерз-

лотными процессами и почвообразованием. В связи с этим мно-

гие делювиальные отложения потеряли тонкую слоистость, па-

раллельную склону. Слоистость хорошо сохраняется в делювии

45

только при очень слабой проработке его почвообразованием и

фауной. Наличие делювиальной слоистости является диагности-

ческим признаком, указывающим на формирование этой части

толщи рыхлых отложений в холодных и сухих (криоаридных) ус-

ловиях одного из ледниковий плейстоцена. Примеры геоархеоло-

гических объектов в толще делювия: г.Иркутск, правобережье

Ангары в районе нового моста, Бельск-Залог и др.

Днища непротяженных линейных понижений, таких как пади,

ложбины, в условиях слабо и средне расчлененного рельефа

обычно бывают выстланы делювием. В устьях этих форм рельефа

располагаются конусы выноса, сложенные делювиальным мате-

риалом.

4.3. Солифлюксий

Солифлюксий (от лат. solum — почва, грунт; fluxus — течь) —

отложения, смещенные в переувлажненном состоянии. Процесс

«течения почвы» называется солифлюкцией. Различают пять ге-

нетических подтипов солифлюксия, три из которых характерны

для районов с холодным климатом (велофлюксий, тардофлюксий

и конжелифлюксий) и два — для районов с теплым климатом

(тропический солифлюксий и дефлюксий). Рассмотрим «холод-

ный» солифлюксий.

Конжелифлюксий (от фран. congelation- замерзание; от лат.

fluvius- поток) - представлен каменными морями и каменными

реками - курумами. Формируется в условиях многолетней (веч-

ной) мерзлоты в горных районах и на плоскогорьях. Движение

обломочного материала происходит по контакту талой и мерзлой

породы. Скорость движения очень низка - менее 1 мм/год. По-

верхность конжелифлюкционного слоя ровная. Плащ отложений,

спускающийся по склону, имеет примерно ту же мощность, что и

вверх по склону.

Современные каменные реки (курумы) широко распростране-

ны на северном Байкале. На среднем Байкале встречаются релик-

товые курумы плейстоценового возраста.

Отложения медленной солифлюкции (тардофлюксий - от

лат tardos - медленный; fluxus - течь) - формируются при мед-

ленном скольжении вязкотекучего грунта вниз по склону на его

контакте с мерзлым слоем. Движение идет под воздействием гра-

витации при повышенной влажности талого грунта. Развитию

благоприятствует частое попеременное замерзание-оттаивание

грунта. Скорость движения грунта обычно не превышает не-

сколько см/год. По своей сути это сочетание криогенного крипа и

46

вязкопластичного течения грунта. Медленная солифлюкция ха-

рактерна для пологих и покатых склонов. За счет медленной со-

лифлюкции создаются: солифлюкционные террасы, гряды, по-

кровы, потоки. В строении отложений видны плоскости смеще-

ния (скольжения), что создает эффект слоистости.

Медленная солифлюкция характерна в основном для склонов

гор Арктики и Субарктики, распространена также в умеренных

широтах в условиях влажного климата. Солифлюкционные тер-

расы встречаются в северных районах Прибайкалья и на север-

ном Байкале.

Отложения быстрой солифлюкции (велофлюксий - от лат.

velos — быстрый; fluxus — течь) образуются в условиях жидкоте-

кучей консистенции талого грунта, подстилаемого мерзлотой

(син.: сплывание криогенное). Основная причина - разуплотне-

ние грунтов и снижение их прочности при промерзании и после-

дующем оттаивании. Велофлюкция характерна для склонов, сло-

женных пылеватыми суглинками и супесями, носит катастрофи-

ческий характер, но развивается локально, преимущественно на

склонах крутизной 10°-15° и больше. На задернованных склонах

оплывание насыщенного влагой грунта приводит к разрывам

дернины и вытеканию из-под нее грязеподобной массы. Движе-

ние переувлажненного грунта происходит со скоростью от не-

скольких сантиметров до метров и даже десятков метров в сутки.

На поверхности грунта образуются мелкие неровности, языки

стекания и небольшие натечные террасы. Более 50% массы грун-

та представлено мелкоземом - частицами размером менее 1 мм,

т.е. песчаными, пылеватыми и глинистыми фракциями. Строение

отложений полосчатое, ленточное или пятнистое. Обилие влаги в

грунте при ее замерзании способствует развитию различных

мерзлотных деформаций.

В разрезах геоархеологических объектов в Прибайкалье почти

повсеместно на террасах и склонах разной крутизны встречаются

слои солифлюксия, погребенные на глубине 1-2 м. Мощность

слоев - от 7-10 см до 50 см и более. На каких-то участках их

можно рассматривать как тардофлюксий, на других - как вело-

флюксий. Не имея специальной цели изучения скорости процес-

сов, мы рассматриваем эти отложения в целом как солифлюксий.

Погребенный солифлюксий часто содержит полосчатые и лин-

зовидные гумусированные прослойки - дериваты разрушенных

солифлюкцией почв. Формирование солифлюксия происходило

25-21 тыс.л.н. в холодных и влажных (криогумидных) условиях

начала сартанского оледенения. Солифлюкцией был разрушен

47

почвенный покров предшествовавшего, более теплого каргинско-

го мегаинтерстадиала. Разжиженные массы грунта и почвы где

медленно, где быстро сползали вниз по склонам. Вместе с ними

на более низкие отметки рельефа была перемещена масса арте-

фактов и костных останков животных. В результате раннесартан-

ский солифлюксий стал коллектором разновозрастного (докар-

гинского, каргинского, раннесартанского) археологического и

палеонтологического материала. Культуровмещающий солиф-

люксий представлен на геоархеологических объектах Игетейский

Лог-1, Гора Игетей, Мальта, Мамоны, Красный Яр-Ш и др.

4.4. Коллювий

Коллювий (от лат.соПиую - скопление) - рыхлые отложения,

преимущественно грубообломочного состава, смещенные вниз по

склону под влиянием силы тяжести. Коллювий накапливается на

склонах и у их подножий. Распространение локальное. Выделя-

ются следующие генетические подтипы коллювия.

Обвальный коллювий (дерупций - от лат. deruptus - крутой)

— скопления грубообломочного материала под склонами; образу-

ется при обрушении блоков горных пород с крутых и обрыви-

стых склонов крутизной от 35° до 90°. Обрушение блоков сопро-

вождается дроблением пород до глыб и щебня разного размера.

Сейсмообвальный коллювий (сейсмодерупций) - обвалы

спровоцированы землетрясениями; выделяется вблизи разломов и

в сейсмоактивных районах.

Осыпной коллювий (десперсий - от лат. despero - сыпаться) -

скопления грубообломочного материала, скатившегося по склону

крутизной 35-40° к его подножью. Нижняя часть осыпи сложена

глыбами крупного и среднего размера, верхняя часть - более

мелким обломочным материалом (глыбы мелкие, щебень, дрес-

ва). Форма осыпей - конусы и шлейфы с уклоном поверхности не

более 12-15°. На денудационных частях склонов часто обнаружи-

ваются приуроченные к трещинам желоба глубиной 1-2 м, шири-

ной несколько метров.

Обвальный и осыпной коллювий имеют локальное распростра-

нение по крутым бортам речных долин и широкое распростране-

ние по побережью Байкала, причем многочисленные тектониче-

ские разломы и сейсмическая активность территории благоприят-

ствуют развитию здесь сейсмообвальных процессов.

Десерпций (от лат. desero — отползание) - чехол дресвы и щеб-

ня на почти «голых» склонах. Содержание мелкозема в нем не

48

более 10%. Гравитационное движение практически сухого обло-

мочного материала сверху вниз по склонам обусловлено измене-

нием его объема вследствие температурных колебаний. Десерп-

ций формируется в низкогорьях и среднегорьях в условиях арид-

ного климата на породах, легко подвергающихся температурному

выветриванию, а также на карбонатных породах, дающих при

выветривании растворимый и обломочный материал.

Десерпционные склоны широко представлены в степном При-

ольхонье, получающем малое количество атмосферных осадков.

Многие склоны, обращенные к бухтам Малого Моря, Ольхонских

Ворот и Большого Байкала, покрыты щебнисто-дресвянистым де-

серпцием. Например, склоны к бухте Берлога, Итырхей, Саган-

Заба и др. Археологические стоянки в таких бухтах приурочены к

вогнутым частям склонов, где десерпционный материал перера-

батывается делювиальными, иногда (Саган-Заба) пролювиаль-

ными процессами.

4.5. Пролювий

Пролювий (от лат. Proluo - сношу течением) - отложения по-

токов, отлагающиеся у выхода их русла на пологую поверхность

вследствие резкого уменьшения транспортирующей способности

потока.

Генетический тип пролювия включает два подтипа: континен-

тальных (наземных) дельт постоянных рек и конусов выноса

временных водотоков.

Пролювий континентальных дельт постоянных рек образуют

реки при выходе из гор на пустынные равнины и предгорья (на-

пример, в Средней Азии). Мощность пролювия их конусов выно-

са может достигать сотен метров.

Для умеренного климата средних широт характерен пролювий

временных потоков. Он распространен в виде отдельных конусов

выноса или предгорных шлейфов, представленных слившимися

конусами. Для большинства пролювиальных конусов выноса ха-

рактерно чередование пролювиальных процессов осадконакопле-

ния и почвообразования. Почвообразование развивается в про-

межуток времени между фазами аккумуляции пролювия. Именно

этот подтип пролювия встречается в Прибайкалье и будет рас-

смотрен более подробно.

Пролювиальные отложения образуются в гористой местности

эпизодическими бурными потоками, транспортирующими разно-

49

образный обломочный материал — глины, песок, щебень, глыбы.

При формировании пролювия происходит частичная сортировка

транспортируемого материала. Пролювий накапливается в виде

выпуклого конуса выноса. В плане конус выноса имеет веерооб-

разную форму и радиальное строение. Мощность отложений за-

висит от параметров временных водных потоков. Радиальность

создают потоки, прорывающие себе русло в толще пролювия. Их

русла обычно бывают заполнены галечно-щебнистым материа-

лом и классифицируются как фация транзитных русловых лож-

бин. В конце потока, нагруженного обломочным материалом, во-

да растекается сплошным покровом по поверхности конуса вы-

носа, откладывая мелкозем и формируя покровные отложения,

сложенные песками, суглинками, дресвой или гравием. Эта фа-

ция пролювия называется фацией иссякающих вееров.

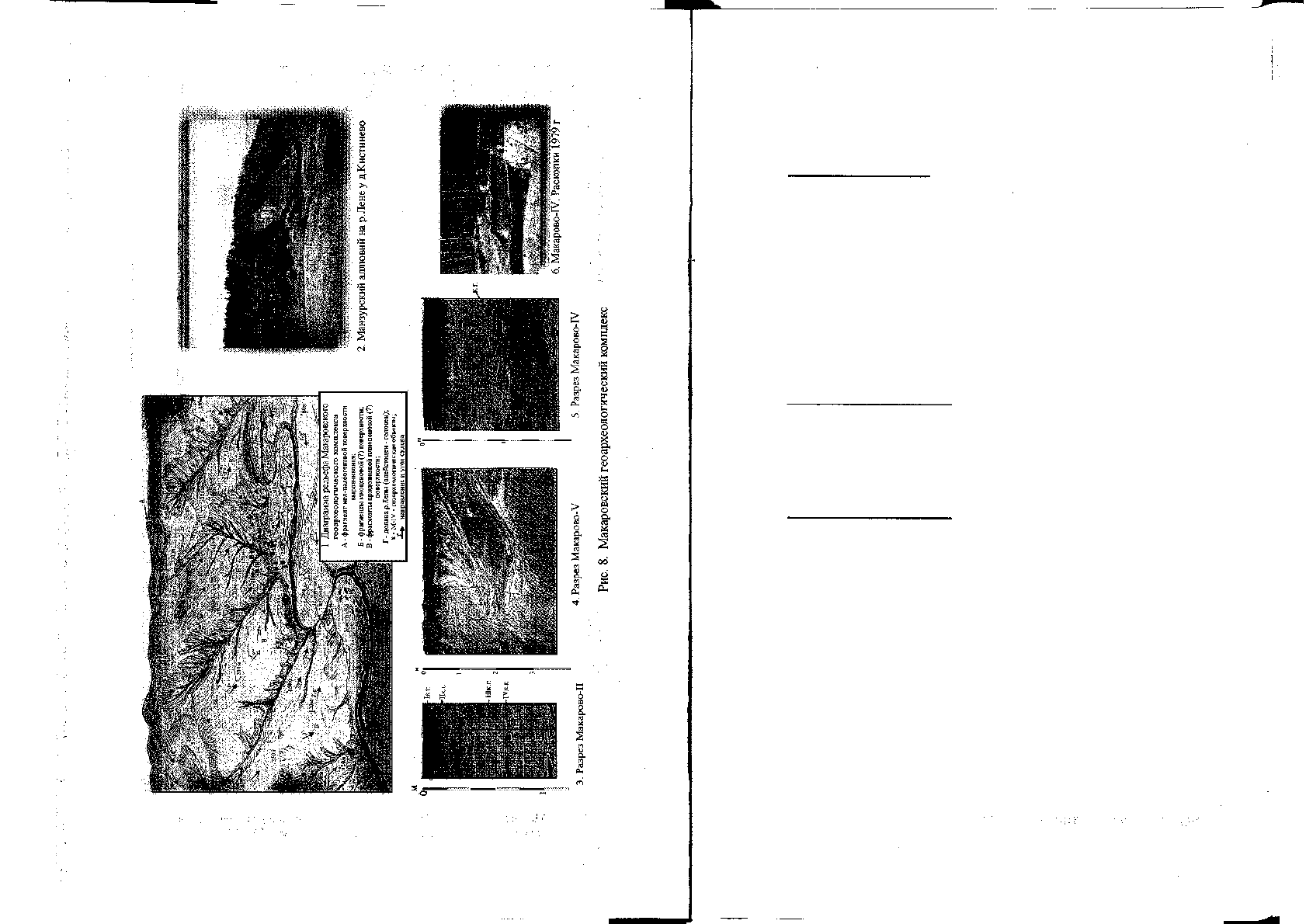

К отложениям веерной фации пролювия на берегу Байкала

приурочена многослойная стоянка Саган-Заба. К делювиально-

пролювиальному конусу выноса в долину р. Лены приурочены

(рис.8.1) геоархеологические объекты Макарово-IV и Макарово-

V, к периферии соседнего конуса выноса - Макарово-И.

4.6. Аллювий

Аллювий (от лат. alluero - смывать, намывать, alluvio - нанос,

намыв) — отложения, образующиеся в результате деятельности

рек. Реки транспортируют содержащиеся в них осадки, перенося

растворимое вещество в растворе, глинистые и пылеватые части-

цы во взвешенном состоянии во всей водной толще, песчаные

частицы - в нижнем придонном слое воды, и перекатывая по дну

более крупные частицы (гравий, гальку). Способность рек транс-

портировать обломочный материал разной размерности усилива-

ется тем, что большинство обломков пород и минералов при по-

гружении в воду теряют около 40% своего веса (Аллисон, Пал-

мер, 1984).

Транспортирующая способность рек зависит от их водности,

уклона русла, скорости течения, характера берегов и дна русла.

Неровности стенок и дна русла вызывают трение и турбулентное

течение воды (бурлящее, беспорядочное движение в потоке).

Транспортирующая способность реки усиливается в половодья,

когда возрастает не только водность реки, но и скорость течения,

и турбулентность потока. Именно в эти интервалы времени начи-

нается активная транспортировка грубых отложений. Так, для то-

50

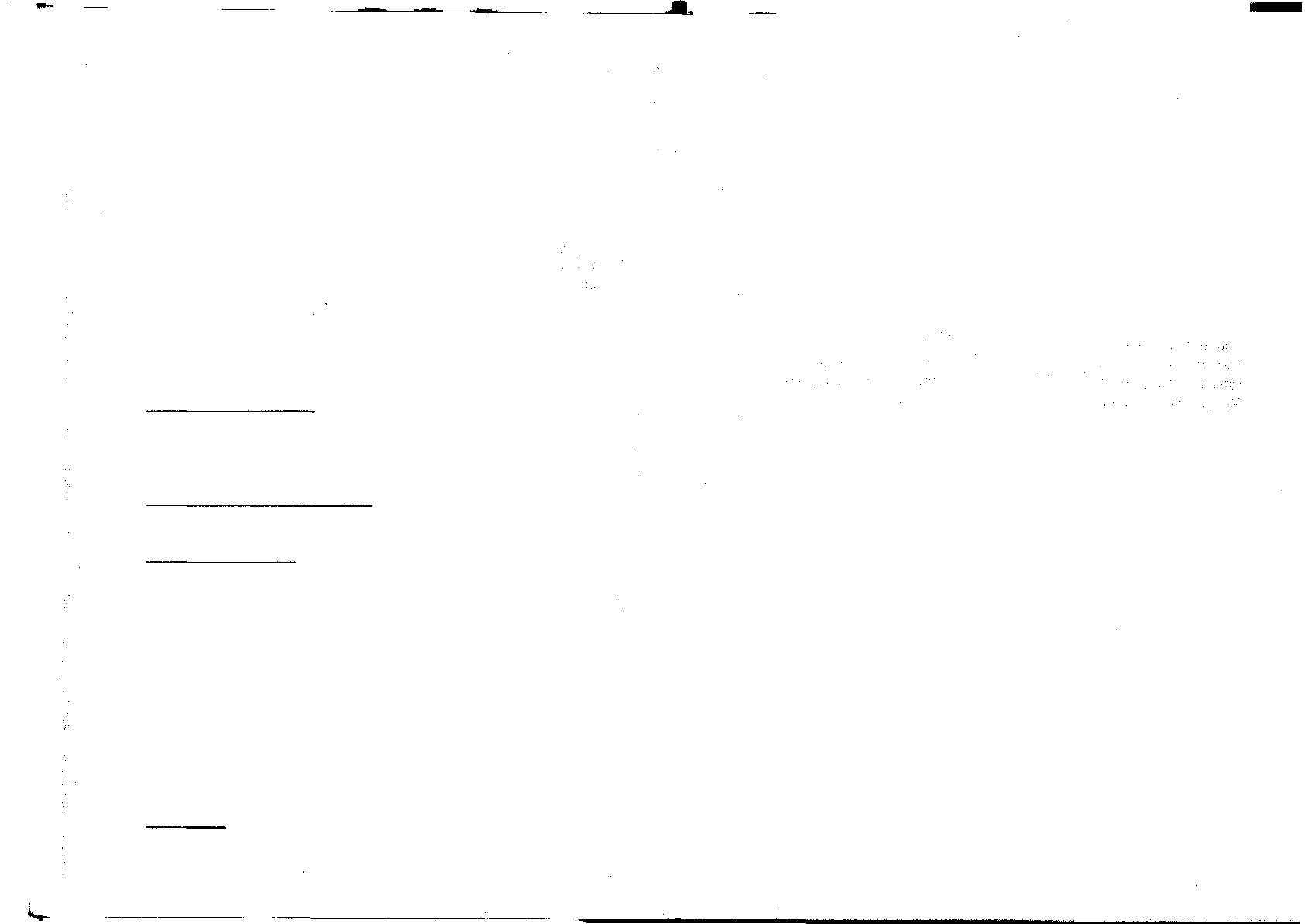

Рис. 1. Разграфка и номенклатура карт. :

1 - разграфка и обозначение листов карт масштабов 1:50 000 -1 :500 000;

2А - разграфка листа карты масштаба 1:100 000 на листы карты масштаба 1:50 000;

2Б - разграфка листа карты масштаба 1:50 000 на листы карт масштабов 1:25 000 и 1:10 000

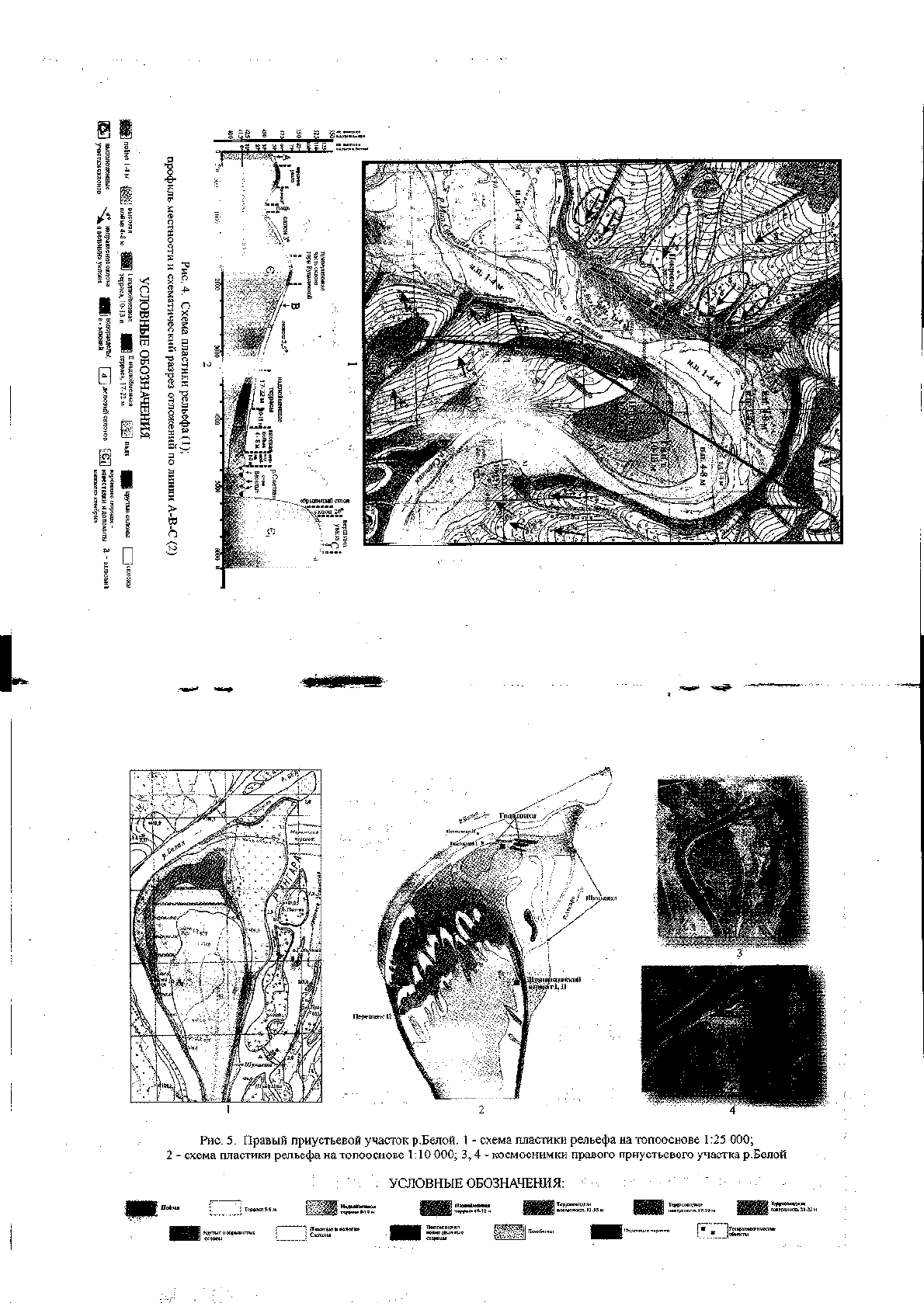

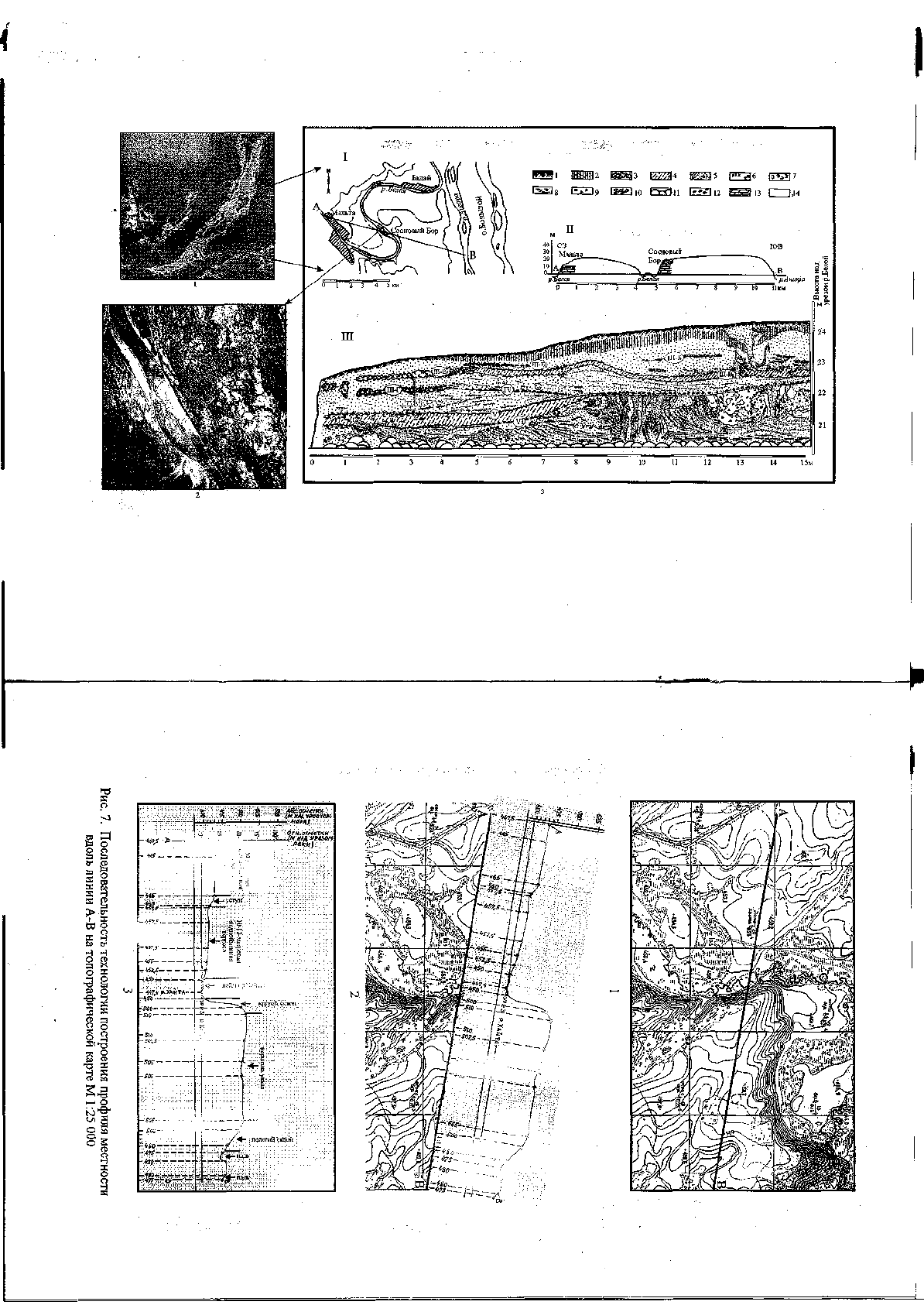

Рис. 6 . Геоархеологический объект Сосновый Бор.

1 - местоположение участка исследований; 2 - распространение песчаных толщ в районе ГАО Сосновый Бор (аэрофотоснимок);

3 - схема строения ГАО Сосновый Бор: I - картосхема; И - профиль по линии А-В; Ш - фрагмент строения отложений по стенке раскопов 4 и 7.

Условные обозначения:

1 - задернованный горизонт; 2 - бурые пески и супеси; 3 - биогенно деформированные горизонты; 4 - огдеенные супеси и суглинки; 5 - пески; 6 - скопления

карбонатов; 7 - охристые пятна гидроокислов железа; 8 - сажистые примазки гидроокислов марганца; 9 - щебень; 10 - галька; 11 - валуны; 12 - эолово-

коррадированные обломки пород; 13 - нижнекембрийские доломиты; 14 - светлые неоглеенные суглинки; Ш-Б - культурные горизонты.

го, чтобы вовлечь в движение над речным дном гальку, требуется

начальная скорость 15 см/с, а для того, чтобы удерживать ее в

движении и перекатывать по дну, достаточна скорость около 4

см/с (Аллисон, Палмер, 1984).

Аллювиальные отложения бывают представлены русловой,

пойменной и старичной фациями.

Русловой аллювий слагает дно реки, отмели, острова, косы. В

его составе гравиино-галечные и песчаные отложения. Обломки

пород волочатся по дну и перекатываются, ударяясь друг о друга.

В результате их острые углы сглаживаются, и обломки приобре-

тают окатанность. Окатанные обломки размером 0,1-1 см назы-

ваются гравием (гравий мелкозернистый = песок грубозерни-

стый), размером 1-10 см - галькой, крупнее 10 см - валунами

(Методическое руководство...., 1987).

Диагностическими признаками руслового аллювия являются:

наличие галечника и гравия, хорошая отмытость песка от пыле-

ватых частиц, косая слоистость песков, которая служит индика-

тором их отложения из водного потока.

Старинный аллювий накапливается в озерах-старицах. Это

темноокрашенные параллельно-слоистые отложения, существен-

но обогащенные органическими остатками. Представлены озер-

ными илами и осадками, приносимыми рекой во время полово-

дья. В составе старичного аллювия - прослойки илов, суглинков,

супесей и песков.

Пойменный аллювий - наносы на поверхности поймы, отло-

женные вышедшей из берегов рекой. Река откладывает на пойме

наилки - тонкодисперсные наносы, переносимые водным пото-

ком во взвешенном состоянии. Накапливаясь на поверхности

поймы, наилки формируют пойменный аллювий.

Формирование пойменного аллювия происходит в половодья и

паводки. Половодье — это ежегодно повторяющееся в один и тот

же сезон года относительно длительное и значительное увеличе-

ние водности реки, сопровождающееся подъемом ее уровня, вы-

ходом вод из русла и затоплением ее поймы. Половодье может

быть весенним (обусловлено таянием снегов, характерно для

большинства рек) и летним (обусловлено таянием ледников и

муссонными дождями). Паводок - сравнительно кратковремен-

ное и непериодичное поднятие уровня воды в реке, вызванное

быстрым таянием снега при оттепели, ледников, обильных дож-

дей, пропусков воды из водохранилищ. Значительный паводок

может вызвать наводнение.

51