Воларович Г.П., Иванов В.Н. (ред.). Методика разведки золоторудных месторождений

Подождите немного. Документ загружается.

181

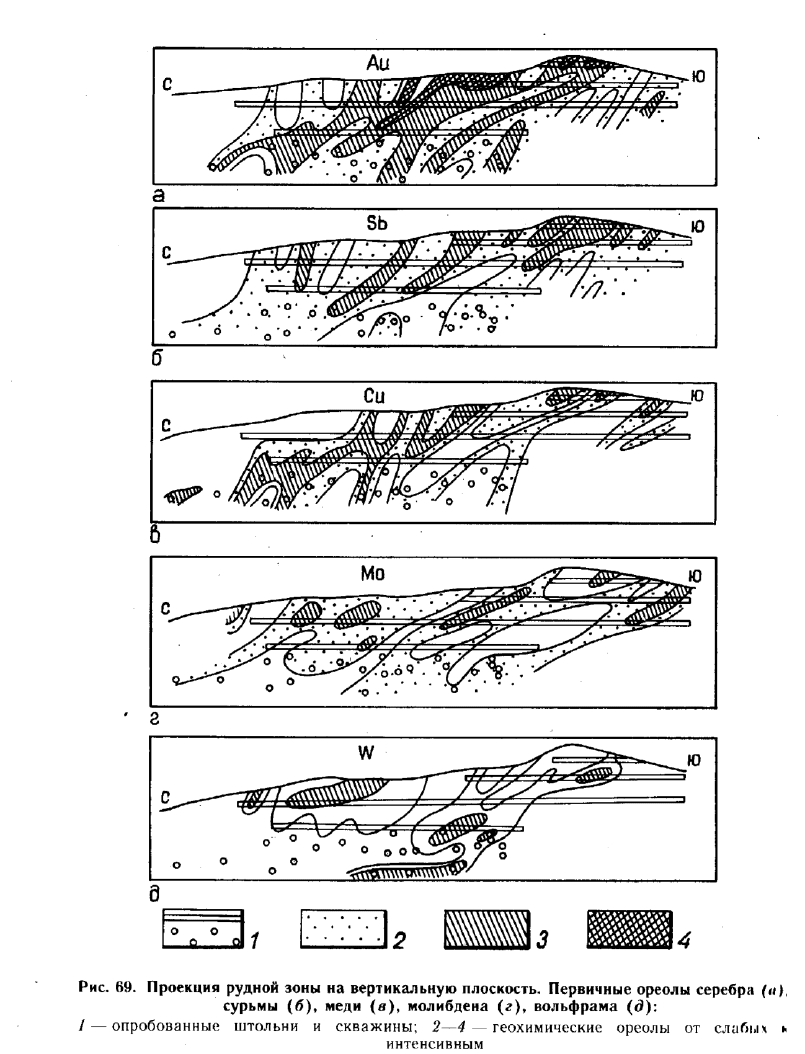

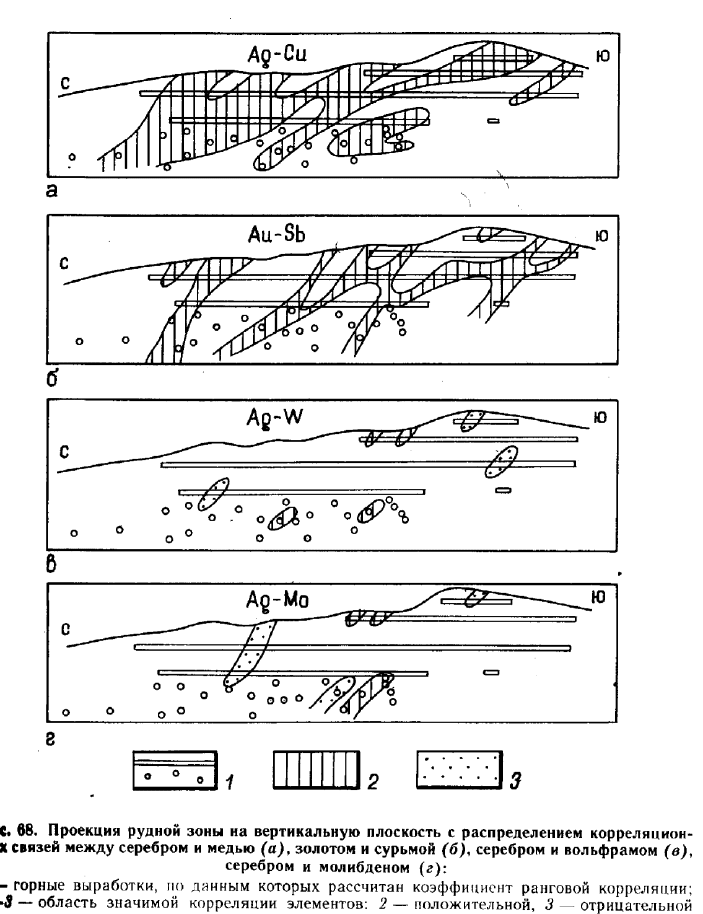

На некоторых месторождениях на верхнерудном уровне наблюдаются положительные

корреляционные связи у золота и серебра с медью и сурьмой, на нижнерудном уровне — со свинцом и

цинком, а на подрудном — с кобальтом, молибденом и вольфрамом. Появление интенсивных ореолов

молибдена и вольфрама свидетельствует о выклинивании золото-серебряного оруденения. В то же

время в рудах помимо промышленной золото-серебряной наблюдается проявление

послепродуктивной редкометальной минерализации (касситерит, шеелит, молибденит), в основном

встречающейся на глубоких горизонтах месторождения в апикальной части гранитоидного массива в

связи с грейзеновыми образованиями. На отдельных тектонических ослабленных участках рудных зон

ореолы редкометальной минерализации фиксируются и на верхнерудных уровнях. В частности, на одном из

золото-серебряных месторождений на северном фланге рудной зоны на верхних горизонтах штольни

установлены интенсивные ореолы молибдена и вольфрама, типичных подрудных элементов, что

могло служить признаком глубокой эродированности рудной зоны на этом участке. Однако на том же

уровне были установлены ореолы коррелирующихся между собой верхнерудных элементов — ртути,

сурьмы, меди, золота, серебра, в то время как у молибдена и вольфрама отсутствовали корреляционные

связи с золотом, серебром, свинцом, цинком, медью (рис. 68 и 69). На проекции рудной зоны на

вертикальную плоскость показаны ореолы элементов, суммированные по квершлажным выработкам, и

оконтурены области значимых корреляционных связей между элементами. Эти данные в сочетании с

минералогическими признаками (наличие высокотемпературной грейзеновой минерализации)

Таблица 21

Ориентировочные ряды вертикальной зональности геохимических ореолов золоторудных

месторождений

Рудная формация

Минеральный тип

Ряды зональности (сверху вниз)

Золотосеребряная

Серебро-аргентированный

Пирит-арсенопиритовый

Пирит-аргентированный

Пирит-пираргиритовый

Au, Ag, Sb, Cu — Pb, Cd, Zn — As, Co, Ni.

Mo, W

a) Ag — Pb — Mn — Zn — Аи — Си -Mo

— W — As

б) ag — As — Аи, Zn — Си — Mo —

Pb-Sb

Hg — As — Сu — Аu — Mo — Pb

Сu — Hg, As, Pb — Ag, Аu

Золото-кварцевая

Золото-пиритовый

Тетраэдрит-теллуридовый

Сульфидно-теллуридовый

a) Аu — Ag — Pb — Zn — As — Sb — W

- Ni, Co — Be — Сu — Sn — Mo

6) As — Sb — Ag — Pb — Zn — Сu, Bi,

Au — As

2

— Mo

в) В — Ba — Ga — As — Ag, — Pb — Zn

- Сu — Ag

2

— Аu

Hg — As — Zn — Сu — Аu

Hg - Ba - Ag

1

; Аu Pb - - Zn — Сu –

Ag

2

; Au

2

; As — Mo — Co, Ni — Co, Ni — Sn - Be

Золото-кварц-

сульфидная

Золото-арсенопиритовый

Галенит-сфалеритовый

Пирит-арсенопиритовый

Ag, Pb, Sb, Be — Bi — As, Аu, Сu, Sn – W

Pb, Ag, Sb — As — Аu — Zn — Mo — Сu

- Sn — W, Be, Co, Ni

a) Pb, Ag, Zn, Sb, As — Сu, Bi, Аu

б) Hg — Сu — As, Ag — Pb, Sb, Bi,

Au - Mo, Co, W

Золото-сульфидная

Пирит-арсенопиритовый

Пирит-гематитовый Золото-

антимонитовый

Золото-барит-поли-

исталлический

a) Ag

1

, Pb, Zn, Си — As — Bi — Аu,

Ag

2

; Co, Mo, W

б) Ag — Ba — Сu — Sb, Zn — As — Аu

- Pb, W

в) Sb — Ag — Pb, Zn — Сu, Аu, Bi, As -

Ni, Co, Mo, W, Sn

Ag — Pb — Сu — Аu — Zn, Mo, Co, Ni,

W

W — As — Аu — Mo — Ga — Sb — Zn -

-Bi — Sn — Pb — Co — Ag — Сu

Ag — Sb, Ba, Аu — Pb, Zn, As, Сu — Cо

— Mn, Mo

182

183

позволили пренебречь интенсивными ореолами молибдена и вольфрама и положительно оценить

перспективы глубоких горизонтов северного фланга рудной зоны. В результате бурения на глубине был

вскрыт богатый рудный столб.

Аналогичные ситуации можно ожидать и на других золоторудных месторождениях, где

наблюдается высокотемпературная редкометальная минерализация.

Ввиду неоднозначности положения элементов-индикаторов в ряду вертикальной зональности

ореолов для месторождений даже одной руд ной формации вертикальную зональность необходимо

устанавливать на каждом разведуемом объекте. Изучение геохимической зональности должно проводиться

в комплексе с минералогическими исследованиями, включающими изучение вещественного состава руд и

последовательности формирования, и сопровождаться анализом корреляционных связей между

элементами.

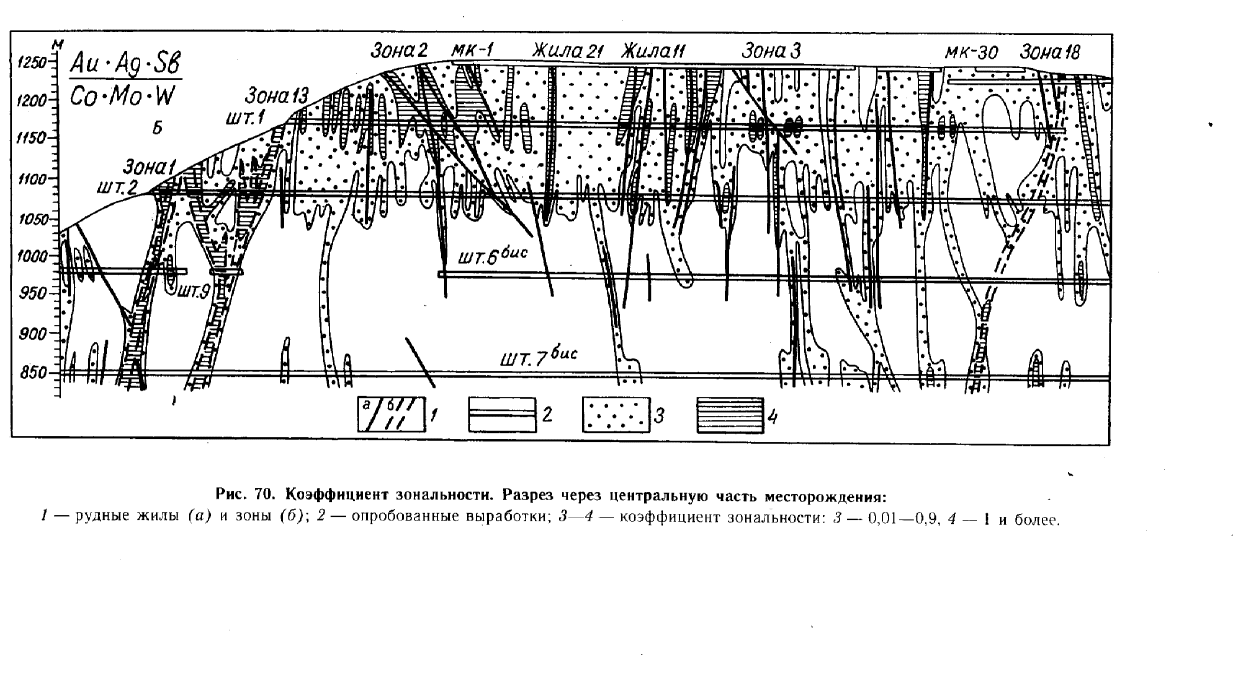

В последние годы применяется методика прогнозной оценки оруденения с помощью

мультипликативных показателей [9]. На основе рядов вертикальной зональности выбирают элементы,

наиболее типичные верхнерудных и подрудных уровней ореолов. Отношение произведений содержаний

верхнерудных элементов к подрудным позволяет количественно оценивать вертикальную зональность и

именуется коэффициентом зональности К

3

. На золоторудных месторождениях, где были учены первичные

геохимические ореолы и определена их зональность, использовался для оценки уровня эрозионного среза

рудных тел, прогнозной оценки глубоких горизонтов и флангов месторождения в целом.

На одном из золото-серебряных месторождений величина К

3

Аu. • Ag • Sb/Co • Mo • W (числитель)

и Ag • Sb • Сu/Со • Mo • W (знаменатель) увеличивается от подрудных к верхнерудным уровням оруденения

на несколько порядков.

184

Уровни К3

Верхнерудный 104/707473

Среднерудный 284/77012

Нижнерудный 1,1/4022

Подрудный 0,16/76

Рудные зоны, локализованные в долгоживущих структурах глубокого заложения, имеют

значительно больший вертикальный интервал оруденения, чем жилы, что находит отражение в градиенте

К

3

. Небольшому размаху оруденения соответствует высокий градиент К

3

(четыре — шесть порядков на 200

м), а оруденение, имеющее значительную протяженность по падению, характеризуется более низким

градиентом К

3

(три — четыре порядка на 400 м). Распределение величин К

3

в плоскости разрезов,

пересекающих месторождение вкрест простирания рудоносных структур, позволяет оконтурить область

распространения золото-серебряного оруденения и выявить целый ряд новых участков,

характеризуемых высокими значениями К

3

и перспективных на золото-серебряное оруденение (рис. 70).

185

186

Для многих золоторудных месторождений типично многоярусное строение рудоносных

структур с кулисообразным или четковидным расположением рудных тел по падению. В таких

случаях использование Кз может привести к ошибочному представлению о перспективах

рудоносной структуры в целом, так как каждое рудное гнездо характеризуется контрастным

проявлением геохимической зональности, и глубокий эрозионный срез выходящего на поверхность

рудного гнезда фиксируется значениями Кз, соответствующими нижнерудному уровню, что приводит к

отрицательной оценке рудной зоны, которая на самом деле слабо эродирована и содержит на глубине

серию четковидных рудных тел. Для более достоверной оценки уровня эрозионного среза подобных зон

привлекаются элементы, строение ореолов которых определяется процессами предрудного метасоматоза.

На золото-арсенопиритовом месторождении золото-кварц-сульфидной формации, расположенном в

перивулканической зоне, Г. Я. Абрамсоном было установлено, что Со, Ni, Mn, Ti и некоторые другие

элементы образуют ореолы выщелачивания из рудных зон, причем с глубиной, за пределами этих

зон концентрации увеличиваются. Предложен К

3

, представляющий собой произведение содержаний Со,

Ni, Mn, величина которого увеличивается на глубине 500 м в сотни тысяч раз и позволяет оценить уровень

эрозионного среза рудной зоны в целом независимо от положения в ней отдельных рудных гнезд.

Глубокие горизонты и фланги месторождения оцениваются на основе геохимического

опробования горных выработок и скважин, и пробуренных на флангах или вскрывающих глубокие

горизонты. В связи с тем, что размеры ореолов значительно превышают размеры рудных тел, которые они

сопровождают, в том числе в надрудной части по восстанию рудоносной структуры, геохимическое

опробование позволяет выявить ореолы, связанные с рудными телами, залегающими рядом или

глубже разведанных. Признаками скрытого оруденения являются ореолы взаимокоррелирующихся

верхне- или надрудных элементов с .соответствующим этому уровню значением К

3

. Таким образом,

изучение первичных ореолов существенно увеличивает радиус действия разведочных выработок.

В случае кулисообразного или четковидного расположения оруденения по падению, которое

приводит к наложению надрудных ореолов залегающего на глубине скрытого оруденения на нижнерудные

ореолы вскрытого рудного тела, необходимо обращать внимание на усиление ореолов надрудных элементов

на глубине как в пределах известных рудных структур, так и в межрудном пространстве. Значение К3 на

этих участках может не соответствовать надрудному уровню из-за большой доли нижнерудных элементов.

Для увеличения контрастности ореолов рекомендуется использовать мультипликативные ореолы надрудных

элементов в сочетании с главными рудогенными (типоморфными для данного типа оруденения). При этом

совпадение ореолов надрудных и типоморфных элементов будет указывать на субвертикальное падение

скрытого оруденения; смещение мультипликативных ореолов надрудных элементов по отношению к

типоморфным, характерное для наклонного залегания рудного тела, происходит в направлении висячего

бока скрытого оруденения.

На некоторых золоторудных месторождениях отмечалось образование полиформационных

ореолов, сопровождающих разные по составу типы оруденения На глубоких горизонтах одного из

золото-серебряных месторождений ниже его продуктивной части были установлены интенсивные ореолы

бария, образующего «шапку» над мощной (свыше 500м шириной) комплексной аномалией. По

кларкам коцентрации была установлена типоморфная геохимическая ассоциация (Zn, Pb, As, Ag),

характерная для серебро-полиметаллического оруденения, в то время как для золото-серебряного

оруденения, расположенного на верхних горизонтах, типоморфны Ag, Аи, Си, Pb, Zn. Образование

полиформационных ореолов, сопровождающих разные по составу типы оруденения, привело к нарушению

вертикальной зональности, корреляционных связей между элементами, появлению двух максимумов

содержаний у Pb Zn. Для расшифровки полиформационных ореолов были привлечены данные по составу

метасоматитов и жильно-прожилковой минерализации. На рассматриваемом месторождении на глубоких

горизонтах было обнаружено широкое развитие послепродуктивной прожилково-вкрапленной

полиметаллической минерализации, локализованной в эпидот-хлорит карбонатных пропилитах, в

отличие от золото-серебряных рудных жил, приуроченных к более низкотемпературной фации пропилитов

(гидрослюдисто-хлорит-кварцевой).

Таким образом, при поисках скрытого оруденения в первую очередь необходимо установить

минерально-геохимический тип оруденения, предполагаемого по обнаруженной аномалии, учитывая

возможность образования полиформационных ореолов. Для этого по кларкам концентрации и

корреляционным связям элементов выявляют типоморфную геохимическую ассоциацию. В случае

появления аномалий, связанных с другим типом оруденения, для определения уровня его эрозионного среза

привлекают сведения по вертикальной зональности месторождений, аналогичных по составу и геолого-

структурным условиям.

При детальной разведке сохраняется необходимость в решении с помощью геохимических

методов тех же задач, что и при предварительной разведке, только с более высокой степенью

достоверности. Это обусловлено необходимостью детального изучения и разведки рудных тел с целью

подсчета запасов по промышленным категориям при наличии достаточно плотной сети горных выработок и

скважин: определение уровня эрозионного среза рудных тел, оценка глубоких горизонтов и флангов

месторождения, поиски скрытого оруденения. Кроме того, в геохимические методы помогают при решении

ряда новых задач: ревизии ранее проведенных геологоразведочных работ; увязке рудных пересечений;

187

выявлении рудных столбов и определении склонов оруденения; проверке на безрудность территории

проектируемого капитального строительства и основных транспортных путей.

На многих месторождениях, прошедших стадию предварительной разведки, геохимические

исследования ранее не проводились, и при необходимости переоценки этих объектов оперативное

изучение первичных ореолов позволит выявить наиболее перспективные из них. Ревизионные

геохимические работы помогут оценить глубокие горизонты и фланги этих месторождений, обнаружить

новые рудные тела, в том числе и скрытые, с помощью предложенных методических приемов.

В процессе детальной разведки геохимическому опробованию подлежат все горные выработки и

скважины. Причем использование первичных ореолов в отдельных случаях позволяет сократить объем

проходки дорогостоящих горных выработок. В первую очередь это касается пологозалегающих рудных зон,

крупных залежей, которые сопровождаются ореолами, весьма протяженными в плоскости рудного тела.

Значительные размеры ореолов способствуют прослеживанию рудных зон с помощью редкой сети

скважин. Сгущение сети можно проводить на основании построения мультипликативных ореолов

элементов, типоморфных для данного типа оруденения. Эти ореолы позволят оконтурить в пределах рудной

зоны участки с промышленным оруденением, которые и следует детально разведывать.

Для оценки флангов и глубоких горизонтов месторождения проводится детализация ранее

проведенных геохимических исследований с использованием новых выработок и скважин, сгущением сети

опробования на поверхности и наращиванием площадей в направлении оцениваемого фланга. В

дополнение к площадным геохимическим исследованиям и масштабе 1 : 10000, проведенным на

месторождении на стадии поисково-оценочных работ, в ходе детальной разведки для оценки флагов

необходимо изучение первичных ореолов по поверхностным горным выработкам и коренным породам в

масштабе 1 : 2000 с расстоянием между профилями 50 м и интервалом опробования 10 м, со сгущением в

пределах рудных зон и околорудного пространства до 3 м и менее в зависимости от мощности

минерализованных зон. При оценке флангов мультипликативные ореолы типоморфных элементов

позволят проследить известные рудные зоны и выявить новые. Использование вертикальной зональности

и установленных на ее основе коэффициентов поможет определить степень эродированности оруденения

как на флангах месторождении, так и на его глубоких горизонтах.

Коэффициент зональности, помимо оценки уровня эрозионного среза оруденения, может быть

использован для решения другой важной задачи — увязки рудных пересечений и оконтуривания рудных

тел. Решение этой задачи особенно актуально для объектов с прожилково-вкрапленным и

штокверковым оруденением, на котором отсутствуют четкие геологические границы рудных тел и

контуры оруденения устанавливаются по бортовым содержаниям благородных металлов. Оконтуривание

рудных тел, проводимое по результатам опробования горных выработок, в случае неравномерного

гнездообразного характера оруденения может привести к тому, что участки, разделенные блоками

безрудных пород, заключенными между выработками, будут объединены в одно рудное тело.

Привлечение геохимической информации позволяет уточнять морфологию и контуры рудных тел, что

способствует более правильному подсчету запасов.

Обязательным условием для объединения рудных интервалов в одно рудное тело по

геохимическим данным является монотонное и изменение К

3

по падению или восстанию рудного тела. В

случае четковидного или кулисообразного расположения рудных тел К

3

будет изменяться от сечения к

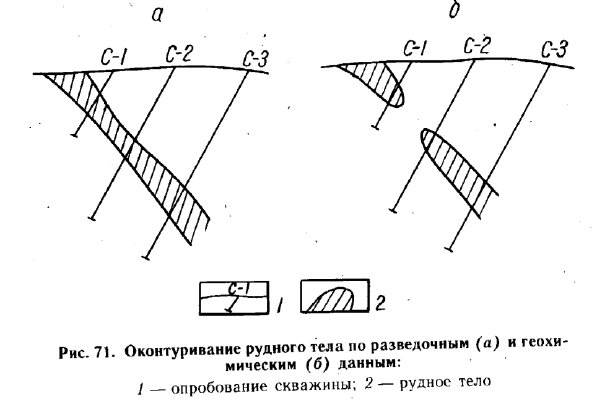

сечению скачкообразно. На рис. 71 показами рудное тело, разведанное тремя скважинами. После

изучения геохимических ореолов установлено, что значения К

3

уменьшаются от поверхности к скв. 1. до

значений, соответствующих нижнерудному уровню; к СКВ. 2 и 3 значения К

3

снова возрастают. Такое

изменение коэффициент обусловлено выклиниванием верхнего рудного участка и появлением на

глубине нового рудного тела. Подобное изменение наблюдалось ни золото-антимонитовом месторождении,

где в результате разведки скважинами было оконтурено одно рудное тело.

При детальной разведке рудных зон большое значение имеет выявление в их пределах рудных

столбов и особо обогащенных рудных участков — бонанц, в которых бывает, сосредоточена

значительная часть, запасов золота и серебра. Поисковые критерии рудных столбов - увеличение

мощности и интенсивности ореолов главных рудогенных элементов, а также перераспределение

элементов в околорудном пространстве: наряду с положительными ореолами вдоль экзоконтактов рудных

тел наблюдаются отрицательные ореолы Аu, Hg, Pb и других элементов [48]. Чем контрастнее

положительные и отрицательные ореолы рудогенных элементов, тем богаче рудный столб. Перераспре-

деление элементов может быть установлено на расстоянии 50—70 м от золоторудного столба даже на

участках с непромышленным оруденением.

188

На золото-полисульфидном месторождении золото-кварц-сульфидной формации в ряде жил на

поверхности выявлены богатые рудные столбы, которые к штольневому горизонту (30—90 л от

поверхности) выклиниваются. Промышленных концентраций в жилах там не установлено, однако

обнаружены резко выраженные положительные и отрицательные ореолы рудных компонентов. На другом

участке этого месторождения, отличающемся по геолого-структурной позиции и минеральным

парагенезисам, в штольне вокруг жил с бедным содержанием золота были зафиксированы резко

выраженные положительные и отрицательные Ореолы золота, не свойственные бедному оруденению [47].

Прогноз о наличии рудного столба подтвержден буровыми и горными работами: В 30—50 м от изученного

сечения вскрыто богатое оруденение на горизонте штольни и глубже.

Подобная взаимосвязь между морфологией ореолов золота и его содержанием в рудах обнаружена

на многих золоторудных месторождениях.

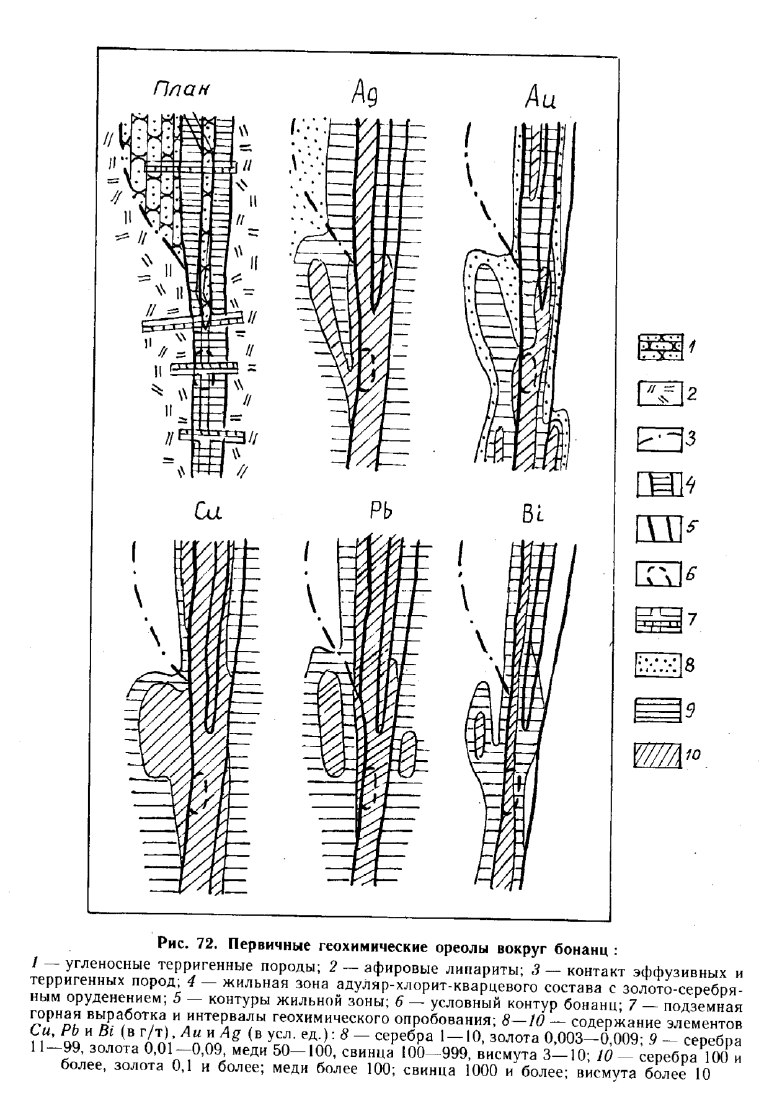

На золото-серебряном месторождении установлены геохимические признаки бонанц, которые в

сочетании с геолого-структурными и, минералогическими факторами могут способствовать

количественному прогнозированию [4]. Бонанцы расположены вблизи сопряжения рудоносных структур

разного направления на незначительном удалении от контакта эффузивных пород с углистыми алевролито-

песчанистыми отложениями. Они характеризуются совмещением разновозрастных минеральных

ассоциаций как продуктивных (адуляр-хлорит-кварцевой и родонит-кварцевой с золото-серебряной

минерализацией), так и послепродуктивных (слюдисто-полевошпатовой и турмалин-кварцевой с

редкометальной и хлорит-родохрозитовой с полиметаллической минерализацией). Минеральные

особенности бонанц отразились в геохимическом спектре сопровождающих их первичных ореолов. Помимо

главных рудогенных (Аu, Ag, Pb, Zn, Си), здесь фиксируются повышенные содержания целого ряда

элементов, в том числе и редких (Bi, Be, W, Sn, Hg, Sb). В то же время ряд элементов (Mo, As, Ba) образует в

пределах бонанц минимальные концентрации или отсутствуют совсем, а накапливаются только в

экзоконтактах зоны. Кроме того, геохимическими признаками бонанц служат увеличение мощности и

интенсивности ореолов в их фронтальной части, на контакте эффузивных и терригенных пород (рис. 72) и

нарушение корреляционных связей между многими элементами ввиду совмещения разновозрастных

минеральных парагенезисов и разной степенью участия элементов в них.

189

Кроме указанных геохимических критериев, в какой-то степени масштабность оруденения может

быть охарактеризована с помощью коэффициента интенсивности, который представляет собой отношение

произведений содержаний группы главных рудогенных элементов к элементам подрудной группы или

элементам выноса. На некоторых золото-серебряных месторождениях коэффициенты зональности и интен-

сивности одинаковы, так как главные рудогенные элементы являются и типичными верхнерудными.

На одном из золото-серебряных месторождений интервалы промышленного оруденения могут быть

оконтурены по значению К

3

, соответствующему минимальной величине среднерудного уровня; условные

границы рудных столбов могут быть проведены по изолинии величины К

3

, равной максимальному значению

среднерудного уровня; зоны рассеянной минерализации, фланговые и зальбандовые части рудных зон

характеризуются величиной К

3

, соответствующей нижне- и подрудным уровням. На проекции рудной зоны

на вертиальную плоскость по значению К

3

, являющемуся 'инимальным для среднерудного уровня (50 000),

оконтурены области развития золото-серебряного оруденения, а по максимальному для среднерудного

уровня значению (500 000) зафиксировано положение нескольких разобщенных столбов, ступенчато

погружающихся в северо-западном направлении, что согласуется с данными детальной разведки (рис. 73).

Использование К

3

позволило В. Н. Бондаренко на золоторудном месторождении

190

близповерхностного типа предположить наличие рудного столба в пределах одной из рудных зон. Рудная

зона была вскрыта на трех горизонтах сверху вниз канавой, штольней и скважиной. После изучения

первичных геохимических ореолов и их зональности был рекомендован К

3

вида

CuW

PbAg

*

*

, значения

которого по падению зоны составляли: в канаве 0,84, в штольне 54 и скважине 1,1. Отсутствие

монотонного изменения К

3

с глубиной и появление на горизонте штольни значений, соответствующих

надрудному уровню, а в скважине снова низких значений позволили предположить наличие рудного столба

в пространстве, ограниченном штольней и скважиной. Геохимический прогноз был подтвержден буровыми

работами.

На другом золоторудном месторождении Г. Я. Абрамсоном был предложен для оценки уровня

эрозионного среза оруденения К

3

AsCu

SbPbAg

*

**

2

, величина которого меняется от надрудных уровней к

подрудным от n*10

-1

до n*10

-7

. Для определения промышленной значимости оруденения был рекомендован

коэффициент интенсивности, представляющий собой произведение содержаний меди и мышьяка.

Повышенные содержания мышьяка и меди всегда сопровождают высокие концентрации золота. Мышьяк

присутствует в арсенопирите и в продуктивную стадию ассоциирует с золотом. Коэффициент ранговой

корреляции между мышьяком и золотом на всех уровнях больше 0,8. Медь тесно коррелирует с мышьяком,

особенно в нижних частях околорудного пространства. Произведение содержаний меди и мышьяка

характеризует интенсивность рудного процесса. Геохимические прогнозы, основанные на анализе

поведения первичных ореолов вокруг рудной зоны и использовании значений коэффициентов зональности и

интенсивности привели к обнаружению на глубине рудных тел с высокими содержаниями золота. Как уже

было показано для золото-серебряного месторождения, использование К

3

помогает также решать вопрос о

склонении оруденения в плоскости рудного тела. Для этой цели на вертикальную (для крутопадающего

оруденения) или горизонтальную (для пологого) проекцию выносят ореолы всех элементов, объединенные

по квершлажным выработкам и скважинам (суммированные линейные и продуктивности элементов), а

также значения К

3.

Анализ распределения элементов позволяет судить о продольной (осевой)

зональности, которая отражай дифференциацию элементов в плоскости рудного тела и может быть,

использована для определения направления движения рудоносных растворов. Распределение К

3

дает

возможность определить склонение оруденения, проследить его распространение на глубину и дать

рценку глубоким горизонтам рудного тела на всем его протяжении по простиранию. Для пологих

рудных тел склонение оруденения выявляется при площадных геохимических работах. Ореолы

верхнерудных элементом, изображенные на плане поверхности, бывают смещены по отношению к

подрудным в направлении склонения оруденения.

Проверка на безрудность территории, где будут строить производственные и жилые помещения и

вести прокладку основных транспортник путей, должна заключаться в проведении геохимических

исследовании поверхности по первичным или вторичным ореолам в зависимости от ландшафтных

условий. Масштаб исследований 1:10000, расстояние между профилями 100 м, интервал опробования

20 м. Основная задача этих исследований — выявление аномалий и определение с помощью

вертикальной зональности возможной глубины залегания скрытою оруденения. Для увеличения

глубинности геохимического метода рекомендуется контрольное бурение небольшого числа скважин, с

обязательным геохимическим опробованием керна и обработкой геохимической информации по

изложенной методике.

Опыт применения геохимических методов на золоторудных месторождениях показывает высокую

их эффективность на всех стадиях геологоразведочных работ и свидетельствует о необходимости более

широкого внедрения их в производство.