Васильев А.Г., Васильева И.А., Большаков В.Н. Феногенетическая изменчивость и методы ее изучения. Учебное пособие

Подождите немного. Документ загружается.

151

но было бы из 10 элементов (перемычек) построить согласно законам комбинаторики

1024 композиции (2

10

). Однако композиции формируются по довольно жесткому закону,

единому для данной популяции. Можно напомнить в этой связи представления С.В. Мей-

ена (1988) о так называемых морфологических «запретах» и «разрешениях», которые, как

нам представляется, обусловлены пороговыми ограничениями. Учитывая жесткую связь

числа перемычек и индекса пигментации, а также иерархический порядок, при котором

перемычки

становятся константной частью рисунка, мы построили все теоретическое

множество композиций, которые должны были бы проявиться в екатеринбургской попу-

ляции (рис. 27).

Теоретически оказалось возможным ожидать 94 композиции по 10 элементам. По

нашим наблюдениям и данным Ю.И. Новоженова (1980), в екатеринбургской (свердлов-

ской) популяции реально встречено 63% композиций от числа предсказанных нами. Заме-

тим, что число

предсказанных композиций на порядок меньше числа случайных сочета-

ний и близко к реально обнаруженному. Есть основание считать, что, идя таким путем,

можно предсказывать все, даже наиболее редкие варианты структуры. Ранее С.Р. Царап-

кин получил аналогичную картину композиций элементов рисунка надкрылий у десятито-

чечной божьей коровки (Coccinella decimpunctata) анализируя начальный период

пигмен-

тации (рис. 28).

Многие основные закономерности направленного формирования рисунка, обнару-

женные нами для усача изменчивого, были отмечены и С.Р. Царапкиным на десятиточеч-

ной божьей коровке. Он называл такие направленные ряды феногенетической изменчиво-

сти эвномическими, а саму изменчивость «эвномической», т.е. буквально – «истинно за-

кономерной». Хорошее совпадение конечных схем изменчивости пигментного

рисунка на

надкрыльях жуков разных видов и семейств, построенных на разных принципах, указыва-

ет на достаточно объективный и действительно закономерный характер наблюдаемой ва-

риации рисунка надкрылий у жуков.

Формирование элементов рисунка у жуков идет по пороговому принципу, что тоже

хорошо согласуется с моделью единого популяционного «ландшафта развития»: появле-

ние конкретного

пятна или перемычки возможно лишь при достижении некоторого кри-

тического (порогового) количества пигмента. Например, у пятиточечной коровки

152

(Coccinella quinquepunctata L.) в оренбургской популяции (окрестности г. Кувандык) по-

является дополнительное пятно, которое иногда отсутствует. Из рисунка 29 видно, что

нормированное распределение надкрылий, лишенных дополнительного пятна, смещено

влево и пороговая зона (зона неопределенности) довольно велика. По известной модели

Фальконера (Falconer, 1960) для пороговых признаков среднее значение левого распреде-

ления соответствует теоретическому месту эпигенетического

порога на количественной

оси. Согласно этой модели, подсчитав интеграл вероятности в допороговой зоне, можно

вычислить теоретический процент надкрылий с дополнительным пятном и без него. Тео-

ретические и эмпирические оценки для изученной популяции пятиточечной коровки

вполне хорошо согласуются (табл. 10).

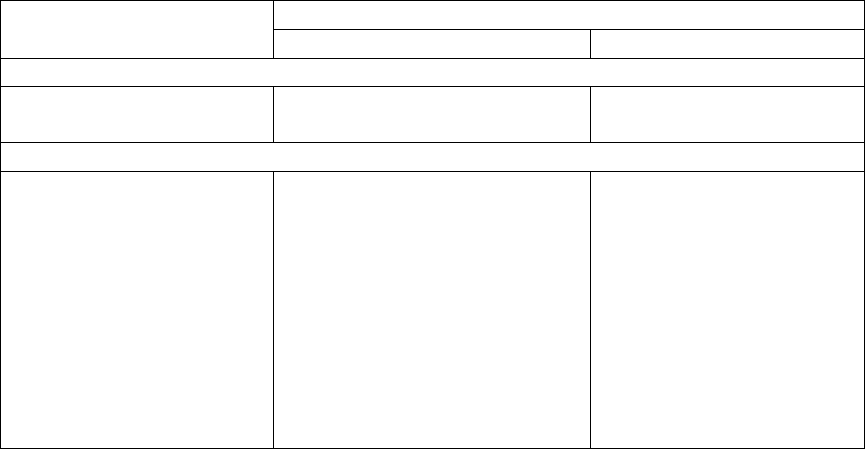

Таблица 10.

Сравнение теоретических и эмпирических частот встречаемости фенов рисунка на над-

крыльях пятиточечной

божьей коровки и усача изменчивого (в скобках приведена уточ-

ненная оценка), %

Частоты

Фен

теоретические эмпирические

Пятиточечная божья коровка

Пятна нет 20,8 21,8

Пятно есть 79,2 78,2

Усач изменчивый (екатеринбургская популяция)

1 28,9 33,5

2 93,6 94,9

3 4,8 4,8

4 19,7 14,8

5 12,4 11,4

6 13,6 12,5

7 98,4 98,9

8 19,0 (7,7) 6,8

9 2,5 2,3

10 86,5 88,4

Аналогичный расчет, проведенный для екатеринбургской популяции усача измен-

чивого, также показал хорошее согласование эмпирических и теоретических частот (табл.

10). Единственное нарушение из общей закономерности на первый взгляд наблюдалось по

проявлению перемычки 8. По этому признаку на низком уровне пигментации проявляется

дополнительный фен (рис. 30), а основной – на более высоком уровне. Любопытно, что

атипичное

проявление перемычки 8 при низком уровне пигментации совпадает с отсутст-

вием характерной параллельной перемычки 2 (можно предполагать, что «функцию» вер-

153

тикальной перемычки 2 на низком уровне пигментации способна «взять на себя» парал-

лельно ей расположенная перемычка 8, которая в норме начинает проявляться лишь на

более высоком уровне пигментированности). Редкость этого дополнительного фена не по-

зволяет строго оценить корреляцию между проявлением перемычек 2 и 8 на низком уров-

не пигментации, но следует заметить, что во

всех обнаруженных случаях проявление пе-

ремычки 8 совпадало с отсутствием перемычки 2. Важно лишь подчеркнуть, что по дан-

ному признаку (перемычка 8) проявляются два устойчивых состояния. Специальный пе-

ресчет после исключения этого дополнительного фена вновь дает хорошее соответствие

(табл. 10, значение в скобках) между эмпирической и теоретической частотами. Исключе-

ние данного фена вполне обосновано

и со статистической точки зрения (рис. 30), так как

значения индексов пигментации надкрылий, которые маркированы его присутствием, вы-

ходят за пределы допустимой, но случайной вариации (отклоняются за 3σ, т.е. три сред-

неквадратичных отклонения!).

В выборке из екатеринбургской популяции усача изменчивого было обнаружено

34% особей, у которых левое и правое надкрылья имели

разные композиции, т.е. рисунок

надкрылий отличался в той или иной степени по своей структуре. При анализе этих асим-

метричных билатеральных «нарушений развития» установлено, что композиции последо-

вательно усложняются по мере увеличения числа перемычек. Причем обычно различия

между рисунками надкрылий на разных сторонах особи заключаются в прибавлении или

исчезновении только

одной-двух перемычек (рис. 31). Таким образом, эпигенетические

нарушения рисунка на групповом уровне оказываются упорядоченными и выстраиваются

в естественную единую систему переходов от одной композиции к другой. В центре такой

сети переходов расположены наиболее часто встречающиеся композиции, а по периферии

– редкие. Все это также указывает на существование единой эпигенетической системы,

обеспечивающей

вероятностную реализацию сочетаний фенов разных признаков или

композиций фенов.

Атрибутом существования системы также является ее устойчивость. Ю.И. Ново-

женовым (1980) на качественном уровне убедительно доказана устойчивость системы ри-

сунка. Он сравнивал встречаемость основных композиций (аберраций) в свердловской

(екатеринбургской) популяции усача в течение многих лет. Частоты встречаемости пере-

154

мычек в этой же популяции в разные годы (наши данные, 1984–1985 гг.) чрезвычайно

близки (см. табл. 9) и хорошо совпадают с частотами, вычисленными по ранее опублико-

ванным для этой популяции материалам (Новоженов, Коробицын, 1972). Напомним, что

крайние выборки разделены 15-16 поколениями жуков. Разные популяции – екатерин-

бургская и ильменская – напротив, различаются по частотам встречаемости многих

пере-

мычек (см. табл. 9). Расчет фенетических дистанций по комплексу неметрических порого-

вых признаков рисунка между сравниваемыми выборками усача, проведенный методом

Смита (Berry, 1963), показал (табл. 11), что различия между выборками разных лет в ека-

теринбургской популяции чрезвычайно малы и на порядок меньше межпопуляционных

при сравнении екатеринбургской и ильменской популяций. Это позволяет обоснованно

предполагать,

что «эпигенетическая система» екатеринбургской популяции обладает вы-

сокой устойчивостью и значительно отличается от «эпигенетической системы» формиро-

вания рисунка в ильменской популяции. Повторяемость одних и тех же элементов высока,

и их закладка носит топологически строгий, неслучайный и, по-видимому, наследственно

определенный характер. Очевидно, что в рисунке надкрылий усача изменчивого порого-

выми признаками

являются конкретные перемычки, а фенами – их наличие или отсутст-

вие. При естественном комбинировании фенов образуются композиции – дискретности

второго порядка, которые иногда легко принять за фены.

Таблица 11.

Фенетические дистанции (MMD) между выборками усача изменчивого по комплексу не-

метрических пороговых признаков рисунка надкрылий.

Источник Выборка 1 2 3 4

Екатеринбургская:

1 (1984 г.) - 0,006 0,013 0,142

Васильев (1988)

2 (1985 г.) 0,002 - 0,010 0,140

3 (1967–1970 гг.) 0,002 0,002 - 0,139

Ильменская:

Новоженов,

Коробицын,

(1972)

4 (1969–1970 гг.) 0,002 0,001 0,001 -

Примечание: В нижней треугольной матрице – значения стандартных отклонений (MSD).

155

Проведенный анализ показывает, что структуры, называвшиеся «аберрациями», не

элементарны, не являются «генетически жестко детерминированными морфами» (такой

взгляд весьма распространен), а представляют собой сочетания – композиции элементов

(фенов); их дискретность вторична и имеет пороговую природу. Частоты встречаемости

элементов (фенов) высокоустойчивы в популяции и маркируют ее эпигенетическую спе-

цифику. В каждой популяции

существует специфическое местоположение порогов, что

определяет единый закон и иерархический порядок формирования композиций. Это же

позволяет теоретически предсказать все множество композиций для конкретной популя-

ции. Наличие единого закона формирования структуры рисунка, специфичного для попу-

ляции и осуществляющегося через стохастику процессов развития, может объясняться

только тем, что каждой популяции присуща своя единая

эпигенетическая система.

Проведенный нами анализ показал, что в отряде жесткокрылых эти закономерно-

сти проявляются в семействах усачей, нарывников, божьих коровок, листоедов, долгоно-

сиков, пластинчатоусых, изредка встречаются у чернотелок, зерновок, пилоусов и грибое-

дов, совсем редки у жужелиц и не отмечаются, по-видимому, у златок. Несомненно, опи-

санные выше принципы и

подход не ограничиваются только насекомыми.

К положительным чертам описанного нами композиционного подхода при изуче-

нии феногенетической изменчивости можно отнести резкое уменьшение числа элемен-

тарных признаков, возрастание надежности и упрощение процедуры классификации,

предсказание в полном объеме редких композиций фенов, а также широкие возможности

его применения во внутривидовой систематике, популяционной и эволюционной биоло

-

гии при характеристике фенотипического разнообразия.

Фенодевианты как проявления феногенетической изменчивости. Флуктуи-

рующая асимметрия, эпигенетическая изменчивость и аберративные нарушения различ-

ных морфологических структур неоднократно изучались у рыб (Кирпичников, 1979;

Яковлев и др., 1988; Баранов, 2007; и др.). В свое время для обозначения наследственных

уклонений от нормы, весьма изменчивых по проявлению и частоте встречаемости и, по

мнению В.С. Кирпичникова (1987), трудно поддающихся генетическому анализу, Лерне-

ром

(Lerner, 1954) был предложен термин "фенодевианты". Аналогичные аберрации най-

дены в большом количестве у дрозофилы. В.С. Кирпичников (1987) описал большое число

156

подобных аберраций при исследовании молоди сазана в дельте Волги. По его словам, до

5% всех просмотренных сеголеток (изучено около 19 000 экз. рыб) имели те или иные

крупные нарушения: смещенную чешую, уродства плавников, отсутствие брюшного или

анального плавников, уродства хвостовой части позвоночника, "мопсовидная" голова и

искривление челюстей, редукция или отсутствие глаз, редукция

усиков, недоразвитие жа-

берной крышки, прерванная или искривленная боковая линия, мозаичная окраска и дру-

гие. Большую часть аберраций В.С. Кирпичников отнес к категории фенодевиантов. В ча-

стности, он подчеркивал, что к ним относятся многие из плавниковых аберраций, а также

"мопсовидность", редукция жаберной крышки и различные варианты слияния тел позвон-

ков. Можно заключить, что фенодевианты у рыб, исходя из приведенных разными авто-

рами материалов, в большинстве представляют собой фены пороговых неметрических

признаков. Об этом говорит не только пример с доказанной пороговой природой редукции

тазовых костей и шипов у девятииглой колюшки, но и материалы, приведенные самим

В.С. Кирпичниковым (1987).

Д.М. Блоу

и Г.Дж. Бойд (Blow, Boyd, 1992) при изучении наследования и асиммет-

рии фенотипического проявления редукции тазовых косточек и шипов на них у девятииг-

лой колюшки (Pungitius pungitius) предложили полигенную модель наследования с двумя

фенотипическими порогами (Blow, Boyd, 1992). У девятииглой колюшки тазовые кости в

норме представляют собой билатерально симметричные структуры с торчащими шипами.

Однако в некоторых

популяциях этого вида они редуцируются в размерах, иногда до пол-

ного отсутствия. Первый признак редукции – исчезновение шипов, которое сопровожда-

ется уменьшением размеров тазовых костей, превращающихся в рудименты, и нарастани-

ем билатеральной асимметрии. Дальнейшее уменьшение в размерах рудиментов ведет к

их полной потере. В популяциях с уменьшенными размерами таза предрасположенность к

асимметрии

проявления шипов высоко наследуется (h

2

= 0,85 ± 0,14), но асимметрия кост-

ных рудиментов у рыб без шипов не наследуется. Скрещивание рыб без шипов из популя-

ций с редукцией тазовых костей с нормальными рыбами, имеющими шипы, дает только

потомков с шипами. Экспрессия шипов и рудиментов относительно слабо зависит от

варьирования pH, содержания кальция и солености воды. Авторы пришли к выводу,

что

только пороговая модель наследования аномалий строения (редукции) тазовых костей

157

может объяснить сочетание высокой наследуемости предрасположенности рыб к асим-

метрии шипов с тем, что сама асимметрия шипов является флуктуирующей.

Как видно на рисунке 32, генотипы в заштрихованной зоне дают, как правило, не-

полные по строению тазовые кости и проявляют высокую билатеральную асимметрию.

Выше этого участка для рыб характерно полное строение с

шипами, а ниже заштрихован-

ной зоны они не имеют и следов тазовых костей. Таким образом, края заштрихованного

участка представляют собой фенотипические пороги, где верхний определяет присутст-

вие/отсутствие шипов, а нижний – присутствие/отсутствие тазовой кости. Верхний порог

определяет потерю шипов (неполное проявление), а нижний – отсутствие таза. Выше

верхнего порога и

между порогами размеры таза ведут себя, как простой количественный

признак. Канализованность развития хорошо выражена выше верхнего порога, а между

порогами она нарушается, о чем свидетельствует возрастание билатеральной асимметрии

рудиментов в этой промежуточной зоне. В данной модели проявляются те же закономер-

ности поведения пороговых признаков, которые выше были обнаружены у жуков.

Флуктуирующая асимметрия как инструмент биомониторинга. Стремление

использовать флуктуирующую асимметрию для оценки качества среды обитания живот-

ных и растений появилось, вероятно, в самых первых работах, посвященных этому фено-

мену. Исходно это явление рассматривалось как «онтогенетический шум», который уси-

ливается при стрессирующем воздействии негативных условий развития. В России пио-

нерными работами в этом направлении, как уже отмечалось, были

исследования, прове-

денные школой чл.-корр. РАН В.М. Захарова (Захаров, 1978, 1987; Захаров и др.., 1984;

Захаров, Кларк, 1993; Кряжева и др., 1996; Гелашвили и др., 2004). Среди зарубежных ис-

следований наиболее известны в этом направлении упомянутые в начале главы работы

Миттона, Грэхэма и Фелли, Кларка, Парсонса, Палмера и Стробека, Клингенберга и др.

Интерес к

изучению и использованию ФА в качестве инструмента исследований не осла-

бевает и число публикаций в этой области стремительно растет.

Для углубления в проблематику ФА в зарубежных исследованиях, лучше всего

опираться на ставшие классическими работы Палмера и Стробека (Palmer, Strobeck, 1986;

Palmer, 1994). Работа Ричарда Палмера (1994) представляет собой конспект его лекций на

конференции по проблемам ФА.

В ней приведен критический анализ индексов, которые

158

применяются при оценке стабильности развития, и даны рекомендации для исследовате-

лей. Р. Палмер рассматривает стабильность развития организма (developmental stability),

вслед за В.М. Захаровым (Zakharov, 1992) как отражение его способности к продуцирова-

нию «идеальной» формы в конкретных условиях. Для оценки стабильности развития

предлагается учитывать отклонения (deviations) от нормы и оценивать факторы, которые

влияют на эти

отклонения (рис. 33). Существует компромисс между допустимой величи-

ной развитийного «шума» (developmental noise) или нестабильности развития и процесса-

ми, противодействующими этому, приводя к стабильности развития (developmental stabil-

ity). Предполагается, что развитийный шум может быть обусловлен мелкими случайными

различиями в скоростях деления клеток, их роста, физиологии и изменения формы, а так-

же влиянием температуры на энзиматические процессы

. В основе стабильности развития

лежит явление гомеореза – стабилизированного потока развития во времени по К.Х. Уод-

дингтону (1957), о чем по отношению к процессам развития в популяциях писал В.М. За-

харов (Zakharov, 1992).

В зарубежных работах часто выделяют и противопоставляют друг другу понятия

канализованность и пластичность развития. Канализованность развития (термин К.Х.

Уоддингтона) – это способность структуры устойчиво реализовываться в самых различ-

ных условиях (стабильность развития не является синонимом канализованности

(Zakharov, 1992), отражая способность структуры развиваться вдоль идеальной траекто-

рии в конкретных условиях). Фенотипическая пластичность – способность идентичных

генотипов продуцировать различные фенотипы в разных условиях среды. Очевидно, что

чем больше выражена пластичность, тем меньше предполагается канализованность

(Palmer, 1994). Существует, как отмечалось ранее, несколько форм асимметрии билате-

ральных признаков, характер распределения значений которых различается: флуктуи-

рующая асимметрия, направленная асимметрия и антисимметрия (рис. 34).

Палмер обнаружил в литературе не менее 22 индексов для количественного изме-

рения величины ФА, но свел их к 13 разным показателям (Palmer, 1994), из которых наи-

более распространены два показателя: 1) средняя

разность значений признака на левой и

правой сторонах, взятая по модулю – FA1 и 2) квадрат разности значений признака на ле-

вой и правой сторонах – FA4. Следует учитывать различия в характере распределения по-

159

лученных значений индексов (рис. 35). В последние годы все шире используется схема

смешанного двухфакторного иерархического дисперсионного анализа, в котором учиты-

ваются повторные промеры (repeates) для каждой из сторон особи, причем, сторона учи-

тывается как фиксированный фактор, а индивидуум, как случайный. В этом варианте ана-

лиза величина взаимодействия факторов «индивидуум x сторона особи» рассматривается

как основа для вычисления дисперсии ФА и обозначается, как индекс FA10. Фиксирован-

ный фактор «сторона особи» (side) позволяет оценить величину дисперсии направленной

асимметрии (DA). Повторные измерения позволяют оценить ошибку измерения и соотне-

сти с ее величиной уровень различий для соответствующих факторов. Часто этот метод

применяется в исследованиях ФА с помощью геометрической морфометрии (см. Klingen-

berg, McIntyre, 1998; Klingenberg, 2003; Breuker et al., 2007).

Наиболее распространенные индексы ФА, приведенные на рисунке 36, как отмеча-

ет Палмер (Palmer, 1994), различаются по степени смещения оценок из-за влияния измен-

чивости размеров объектов, наличия направленной асимметрии и антисимметрии, а также

отклонения от нормального характера распределения частот для разности (S-D). Р. Палмер

(Palmer, 1994) дает следующие общие рекомендации и советы в отношении использования

индексов ФА. Поскольку практически все индексы чувствительны к антисимметрии и на-

правленной асимметрии, следует проводить тестирование на наличие антисимметрии и

направленной асимметрии. Если разность по модулю |S-D| зависит от размера признака, то

следует использовать индексы FA2, FA3, FA6, FA7. Поскольку индексы различаются по

чувствительности к действию факторов, следует использовать не менее двух разных ин-

дексов (FA1, FA4 или

FA10). Рекомендуется в большинстве случаев дополнять исполь-

зуемые индексы показателем FA10, который учитывает ошибку измерения и эффективно

исключает ее из дисперсии различий между сторонами. При использовании метрических

признаков обязательно требуется учитывать ошибку измерения, для чего все измерения

должны проводиться, по крайней мере, дважды.

Наряду с этими 13 индексами известны и другие. В главе 5

нами приведен и способ

декомпозиции дисперсии общей асимметричности (TA

2

) на ее аддитивные компоненты:

дисперсию направленной асимметрии (DA

2

) и дисперсию флуктуирующей асимметрии

(FA

2

), который предложен А.Г. Васильевым (2005) на основе формул Сокэла и Снита (So-

160

kal, Sheath, 1973), первоначально разработанных ими для нумерической таксономии. При-

мечательно, что метрика, используемая этими авторами для альтернативных признаков,

идентична той, которая использована для метрических признаков в формулах, известных

как формулы Пенроуза для сравнения формы (shape) и размеров (size) при попарном срав-

нении двух таксонов. Ниже в главе 10 мы приведем эти формулы и пример

их использо-

вания для декомпозиции дисперсии общей асимметричности на компоненты дисперсий

направленной и флуктуирующей асимметрии при использовании метрических и меристи-

ческих признаков в импактных и контрольных выборках листьев березы повислой.

Сравнительно недавно стал известен еще один индекс, предложенный Д.Б. Гела-

швили с соавт. (2004), которые используют для оценки уровня ФА формулу

так называе-

мой свертки, заимствованную из кристаллографии:

∑

∑

∑

=

=

=

+

×

−=

m

i

n

j

ijij

n

j

ijij

G

DS

DS

m

FA

1

1

22

1

)(

2

1

1,

где m – число признаков, n – число особей в выборке, S

ij

– значение признака для левой

стороны тела, D

ij

– для правой. Особенность этого метода заключается в том, что он но-

сит нелинейный характер, причем нормирование значений производится одновременно со

сверткой.

Таким образом, с учетом того, что мы дополнили список Палмера и Стробека ин-

дексом Д.Б. Гелашвили с соавт. (2004) и индексом FA

2

для альтернативных признаков А.Г.

Васильева (2005), общее число показателей ФА увеличилось до 15. Вероятно, возможны и

другие способы оценки дестабилизации развития с учетом флуктуирующей асимметрии.