Василенко В.А. Ткаченко Т.И. Производственный (операционный) менеджмент

Подождите немного. Документ загружается.

261

Формирование производственной про-

граммы

Приоритетность объектов и объемов

работ

Сбалансирование потребностей

Надежность управления

Принципы формирования программы

"Выталкивание" изделий

Календарное планирование "Втягивание" изделий

Агрегатное планирование

Концепция управления запасами

"Just in Тime"

Потребности в ресурсах Уровни запаса

Партионность

Цель материально технического обеспече-

ния (МТО)

Параметры системы "Канбан"

Правила системы "Канбан"

Задачи МТО

Нормирование ресурсов

Логистика

Логистические решения

Доставка

Запасы

Объекты логистики

Уровни управления МТО

Стадии управления МТО

Типы решения и методы реше-

ния логистических задач

Элементы управления МТО

Межпроизводственные связи

Компьютеризация логистиче-

ской системы

Модели с фиксированным объемом и периодом

Система складирования

Вопросы для самоконтроля

1. Что собой представляет политика предприятия? Каковы ее основные составляющие?

2. В чем заключается основа технической политики предприятия?

3. Каково назначение и основное содержание социальной политики предприятия?

4. Какую роль в деятельности предприятия играет организационная подготовка производст-

ва?

5. Какова основная цель технологической подготовки производства?

6. В чем заключается сущность ЕСТПП?

7. Какова цель составления предварительного директивного графика производства работы?

8. В чем смысл балансировки принимаемых объемов работ и ресурсов фирмы? Каковы ос-

новные составляющие этой балансировки?

9. Каково основное предназначение календарного плана работ?

10 Каким образом в календарном планировании учитывается надежность производства?

262

11.В чем заключается сущность решения многокритериальных оптимизационных задач в

календарном планировании?

12. В чем заключается роль обеспечивающей подсистемы в системе произ-

водства? Какова ее цель?

13. В чем конкретно заключается деятельность служб предприятия по его

обеспечению предметами труда?

14. Назовите причины создания и поддержания материальных запасов.

15. Каковы требования к эффективному управлению запасами?

16. Какие Вы знаете виды расходов, связанные с материальными запасами?

17. Что такое резервный запас и для чего он нужен?

18. Кратко опишите метод АВС к контролю запасов.

19. Объясните различие между независимым и зависимым спросом.

20. Кратко объясните отличие системы «точно в срок» от традиционной сис-

темы

21. На какие основные компоненты делят процесс МТО? По каким признакам?

22. В чем заключается процесс МТО?

23. Какие службы на предприятии занимаются проблемами МТО?

24. Кто планирует МТО фирмы?

25. Как увязываются стратегии предприятия с планированием МТО?

26. Что собой представляют модели с фиксированным объемом и периодом?

27. Как бы Вы представили принципиальную схему планирования МТО?

28. В чем заключается сущность планирования МТО?

29. Какие способы определения потребности в материалах Вы знаете?

30. Как определяют потребность в материальных ресурсах для незавершенного

производства?

31. Какие основные исходные данные используют для определения потребно-

сти в материалах, сырье, полуфабрикатах?

32. Что собой представляют запасы на производстве?

33. Какие виды запасов практикуют предприятия? Какова их роль?

34. В чем заключается эффективность использования запасов?

35. Каким образом запасы могут повышать гибкость в управлении фирмой?

36. Что собой представляет концепция управления запасами "Just in Тime"?

37. Что такое система "Канбан"?

263

38. Каковы преимущества системы "Канбан"?

39. В чем заключается сущность складирования и размещения запасов?

264

Раздел 4. Оперативное планирование и управление

Управление производством на стадии реализации принятых решений должно базиро-

ваться на строгой регламентации выполненных работ во времени по каждой позиции произ-

водственной программы – с одной стороны, а с другой – осуществляться с учетом и в зави-

симости от складывающейся реальной производственной ситуации.

Такое двуединство цели накладывает на менеджеров огромную ответственность за

достижение конечных результатов.

На уровне предприятия реализация намеченных планов связана с осуществлением

решения принципиальных вопросов: снятия, замены запущенных в производство изделий;

обеспечения внешних поставок комплектующих изделий; использование внутренних мате-

риальных, трудовых и финансовых ресурсов.

В настоящее время процедуры управления все больше переплетаются с технологией и

регулированием (диспетчеризацией) производства. Повседневно выполняемые управленче-

ским персоналом функции по оперативному учету, контролю и анализу хода производства

являются основой для выработки вариантов, регулирующих воздействие на ход производст-

ва.

Целенаправленное воздействие на коллективы цехов, участков, а также рабочих, их

должная мотивация способствуют выполнению производственных программ предприятия.

Глава 13. Организация управления с помощью сетевого моделирования

13.1. Сетевая модель и ее элементы

В качестве графических моделей управляемых систем на практике часто используют

линейные графики Гантта (см. гл. 8), на которых в масштабе времени показывают последо-

вательность и сроки выполнения работ. Реже применяют циклограммы, которые отражают

ход работ в виде наклонных линий в системе координат и которые являются, по существу,

модификацией линейного графика.

Как известно, к любой модели, отражающей то или иное явление, процессам предъ-

являются взаимно противоречивые требования – простоты и адекватности.

Линейный график прост в исполнении и наглядно отражает ход работы. Однако

здесь динамическая система производства представлена статической схемой, которая в луч-

шем случае может только отобразить положение на объекте, сложившееся в какой-то опре-

деленный момент. Линейный график не может отобразить сложность моделируемого в нем

процесса, модель не адекватна оригиналу, форма модели вступает в противоречие с ее со-

держанием. Отсюда и основные недостатки линейных графиков:

• отсутствие наглядно обозначенных взаимосвязей между отдельными операциями или ра-

ботами;

• негибкость, жесткость структуры линейного графика, сложность его корректировки при

изменении условий;

• сложность вариантной проработки и ограниченная возможность прогнозирования хода

работ;

• сложность применения современных математических методов и ПЭВМ для механизации

расчетов параметров графиков.

Все перечисленные недостатки снижают эффективность процесса управления при

использовании линейных графиков.

Сетевая модель свободна от этих недостатков и позволяет формализовать расчеты

для передачи на ПЭВМ, так как в основе сетевого планирования лежит теория графов – раз-

дел современной математики, сформировавшийся в качестве самостоятельного в послевоен-

ный период.

265

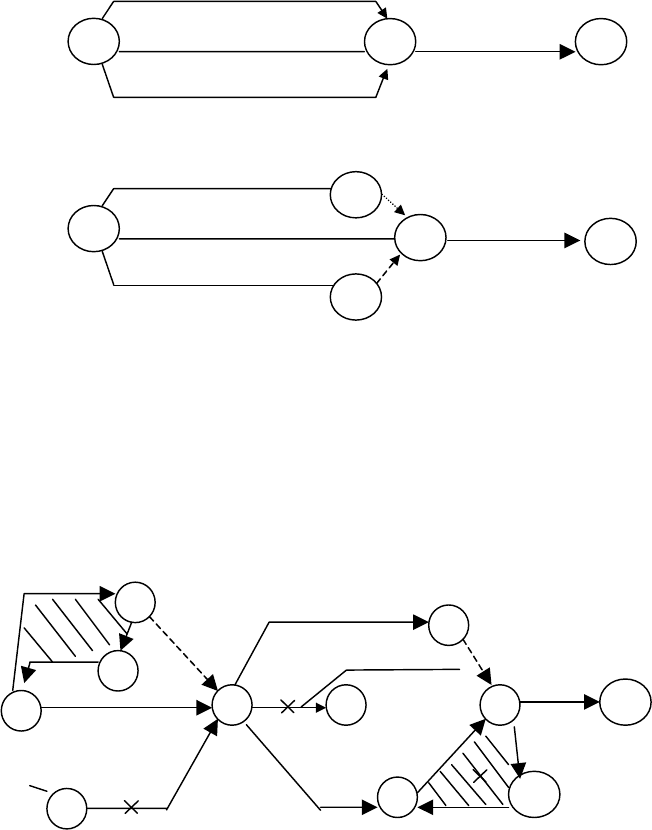

Графом называют геометрическую фигуру, состоящую из конечного или бесконеч-

ного числа точек и линий, их соединяющих (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Графы: а – неориентированный; б – ориентированный

I – вершины; II – ребро; III – дуги

В графе различают точки, называемые вершинами и линии, которые называются

ребрами, если граф неориентирован, и дугами, в случае ориентированного графа.

В сетевой модели применяют ориентированные графы, т.е. фигуры, состоящие из

вершин и дуг (прямых линий или криволинейного очертания).

Дугами обозначаются работы (производственные процессы, технологические опера-

ции), а вершины отражают результаты выполнения этих работ и называют их событиями.

Впервые сетевые модели были применены в планировании в 1956 г. крупными ком-

паниями «Дюпон» в США (система МКП).

В 1958 г. ВМС США при разработке программ ракетного комплекса «Поларис» была

также использована сетевая модель с оценками продолжительности работ, которые насчиты-

вали более 100 000 событий и увязывали работу более 3000 КБ, заводов, поставщиков и дру-

гих организаций. Указывалось, что благодаря системе «ПЕРТ» (сетевое моделирование с по-

мощью ЭВМ) первоначальные сроки ввода в эксплуатацию комплекса удалось сократить на

два года [1]

Вскоре системы «ПЕРТ» и МКП («Метод критического пути») были применены для

управления разработками в области военной техники, а затем этот метод стали широко ис-

пользовать другие капиталистические страны (1963 г.)[2].

В нашей стране разработки в области СПУ (сетевого планирования и управления)

относятся к 1962 г.

Первые опыты по внедрению СПУ в Советском Союзе относятся к 1964 г., когда их

результаты были успешно внедрены при строительстве объектов металлургического, хими-

ческого, энергетического комплексов, а затем и в жилищном строительстве.

В настоящее время методы сетевого планирования и управления широко использу-

ются в народном хозяйстве, во всех его отраслях. Примечательно, что чем сложнее пробле-

мы, чем больше их взаимосвязей, тем больший эффект дает сетевое планирование

В качестве модели, отражающей технологические и организационные взаимосвязи

работ, процессов и мероприятий в системах СПУ используют сетевую модель, состоящую из

стрелок и кружков (событий).

Основными параметрами (элементами) сетевой модели являются событие и работа, а

производственными – сеть, критический путь и резервы времени.

Событие – факт окончания одной или нескольких работ, необходимый и достаточ-

ный для начала последующих работ. Если в событие входит несколько работ, то свершением

события считается окончание последней входящей в него работы. Каждая работа или группа

работ ограничивается двумя событиями: предшествующим и последующим. Продолжитель-

ность самого события равна нулю, т.е. происходит мгновенно, и оно для своего свершения не

требует затрат времени и ресурсов. События на сетевой модели обычно обозначают кружком

или каким-либо другим замкнутым контуром (прямоугольник, квадрат, ромб и т.п.). События

бывают начальными, конечными, исходными и завершающими (рис4.2).

I

6

3

5

7

a)

III

б)

4

6

1

3

2

5

7

I

2

4

II

266

Рис.4.2. Фрагмент сетевой модели

Начальных и конечных событий в сетевой модели может быть несколько. Например,

для цепочки работ 2-3-4 начальным событием будет событие №2, а конечным событие №4.

Для цепочек 1-2-3-5 и 1-2-3-4-5 начальным событием будет событие № 1, конечным-№ 5 и

т.д. Для полного комплекса работ 1-6 событие № 1 будет одновременно начальным и исход-

ным, а событие №6-конечным и завершающим. Такая двойственность объясняется тем, что

начальное событие, не имеющее предшествующих работ, называют исходным, а событие, не

имеющее последующих работ, – завершающим.

В любой сетевой модели может быть только одно исходное и одно завершающее со-

бытие. В приведенной модели (в общем случае) события 2, 3, 4, 5 являются промежуточны-

ми событиями.

Работа в сетевой модели – любой производственный процесс (мероприятие), тре-

бующий затрат времени и определенного количества ресурсов. Например, рытье котлована,

устройство фундаментов (в строительстве), литье заготовок, сборка узлов (в промышленно-

сти).

Работу на сетевом графике изображают одной сплошной стрелкой, показывающей

порядок следования событий.

Над стрелкой записывается наименование работы, под стрелкой – ее продолжитель-

ность в принятых единицах времени (минуты, часы, дни и т.д.), число рабочих смен и коли-

чество исполнителей в виде, приведенном на рис. 4.3.

Рис.4.3. Изображение работ и событий в модели

При необходимости по видам работ могут быть дополнительно приведены следую-

щие данные: исполнители (СУ, участок, № бригады), объем работ, сметная стоимость, зар-

плата, потребность в любых других ресурсах, т.е. все данные, которые необходимые для

дальнейшей обработки и оптимизации.

Для составления сетевых моделей понятий «событие» и «работа» недостаточно. По-

этому вводятся дополнительные понятия: «ожидание» и «зависимость».

Ожиданием – называют технологический процесс, не требующий затрат ресурсов, а

только времени. Сюда относят, например, остывание отливок в литейном производстве, вы-

держку бетона, сушку штукатурки (см. рис. 4.3) в строительстве, испытания резервуара на

водопроницаемость и т.д.

16

17

15

Штукатурные

работы

Работа

10-1-12

4

Сушка

штукатурки

Ожидание

Продолжи-

Сменность (число

смен)

Численность

рабочих

Продолжительность

ожидания

исходное событие

1

2

3

4

5 6

Завершающее

событие

267

Поскольку на ожидание требуется время, этот процесс также изображается сплош-

ной стрелкой с указанием вида этого ожидания и продолжительности.

Зависимость (фиктивная работа) отражает лишь связь возможности совершения од-

ного события от факта совершения другого. Она не требует ни расхода ресурсов, ни времени.

На рис.4. 4. Показана зависимость события № 20 от события № 19. Работа С (мон-

таж стеновых панелей 5 этажа) зависит от завершения как работы А (монтаж стеновых па-

нелей 4-го этажа), так и работы В (монтаж каркаса 5-го этажа). Работу С нельзя начинать

раньше, чем будет завершена работа В. Эта зависимость обозначена пунктирной стрелкой Е

с шифром (кодом) работ 19-20. Работа Д (монтаж каркаса 6-го этажа зависит только от за-

вершения работ В и не зависит от А и С.

Рис.4.4. Обозначение взаимосвязи (зависимости) между работами

Иногда в сетевую модель вводят понятие условной зависимости, обуславливающей

поставку материалов, необходимых конструкций или оборудования. Непрерывную последо-

вательность каких-либо работ в сетевой модели называют цепью, или путем. Продолжитель-

ность пути определяют суммой продолжительности составляющих его работ. Путей в сете-

вой модели множество. Например, путь 2-3-4-5, путь 3-5-6, путь 1-2-3 и т.д. (см. рис.4.2.).

Полных путей гораздо меньше.

Полный путь – это путь от исходного события до завершающего. В нашем примере

их два: путь 1-2-3-4-5-6 и путь 1-2-3-5-6. Длина полных путей, как правило, различна по сво-

ей величине. Самый длинный полный путь, или полный путь максимальной продолжитель-

ности называют критическим путем.

Работы, лежащие на критическом пути, называют критическими. Критический путь

определяет общую продолжительность всего строительства, поэтому любое изменение дли-

тельности работ, лежащих на критическом пути, приводит к смещению (изменению) общих

сроков строительства на величину этого изменения.

Критический путь изображают на сетевой модели (графике) утолщенной, двойной

или цветной линией

*

. Этот путь имеет следующие отличительные особенности:

• если необходимо сократить сроки строительства, то продолжительности работ, лежащих

на этом пути, необходимо сократить в первую очередь;

• сокращение продолжительности других работ, не лежащих на критическом пути, не дос-

тигнет цели, если не будет в первую очередь сокращен критический путь;

• поскольку критический путь является самым продолжительным путем от исходного до

завершающего события, то все другие события и работы лежат на путях, которые явля-

ются более короткими. Следовательно, на этих путях есть определенный запас времени

(резерв) по отношению к критическому пути.

В пределах запасов времени можно увеличить продолжительность некритических

работ (определяется расчетом), что не повлияет на общие сроки строительства, а освободив-

шиеся при этом ресурсы можно передать на работы, лежащие на критическом пути (при ус-

ловии их однородности).

*

Графиком можно называть только рассчитанную сетевую модель, т.е. только тогда, когда определен критиче-

ский путь и сопровождающие его элементы

Е

19

20

А

С

Д

В

268

Все работы, не лежащие на критическом пути и имеющие поэтому резервы времени,

имеют два срока их начала и два срока окончания, соответственно наиболее ранний и наибо-

лее поздний.

13.2. Правила построения сетевой модели

В связи с тем, что сетевые модели базируются на теории графов и легко формализу-

ются при правильном их построении, составление моделей должно соответствовать ряду

требований (правил).

Основные правила построения сетевых моделей следующие:

1. Направление стрелок в сетевой модели (СМ) следует принимать слева направо.

2. Форма СМ должна быть простой, без лишних пересечений с преимущественным распо-

ложением работ по горизонтали.

3. Между двумя событиями должна быть только одна работа.

4. Каждое событие с большим порядковым номером изображается правее события с мень-

шим порядковым номером.

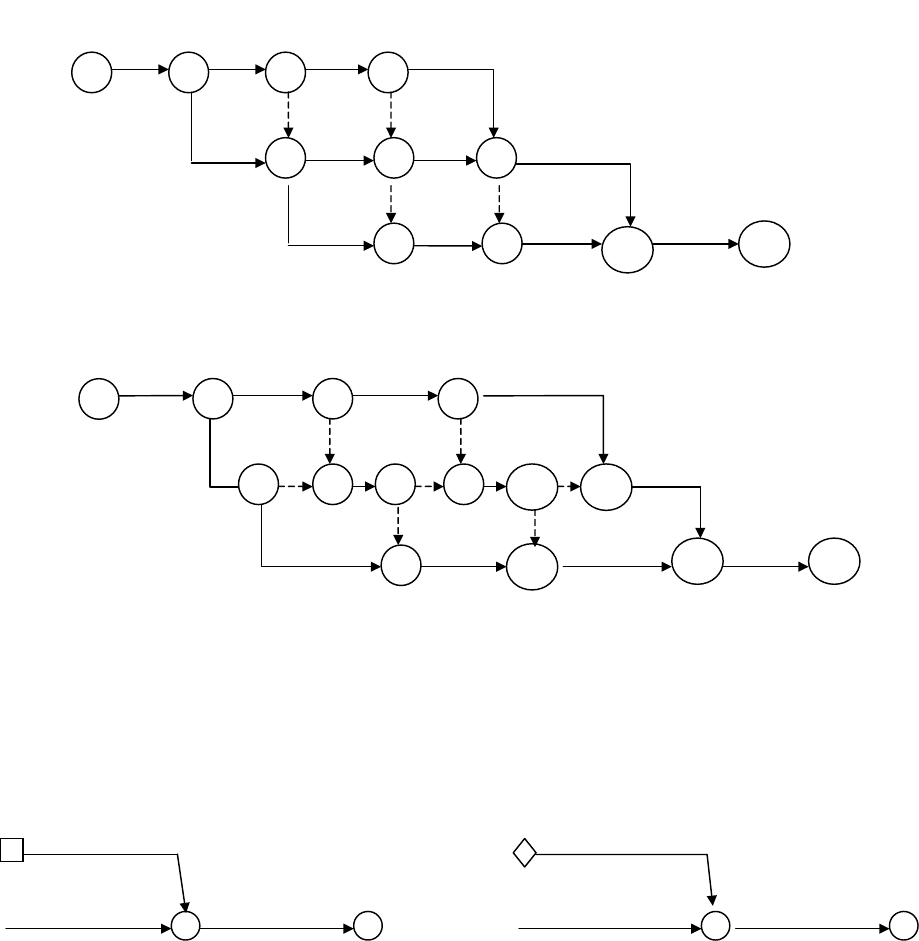

5. При выполнении параллельных работ, то есть, если одно событие служит началом двух

работ или более, заканчивающихся другим событием, вводится зависимость и дополни-

тельное событие (рис.4.5), иначе разные работы будут иметь одинаковый код.

Рис.4.5. Изображение параллельных работ

а) неправильное; б) правильное

6. В СМ не должно быть «тупиков», «хвостов» и «замкнутых циклов». «Тупик» – со-

бытие (кроме завершающего), из которого не выходит ни одна работа. «Хвост» –

событие (кроме исходного), в которое не входит ни одна работа. «Замкнутый цикл»

– представляет собой контур, в котором работы возвращаются к тому событию, из

которого они вышли, например, пути 1-4-3-1 и 7-9-10-7 (рис.4.6).

Рис.4.6. Примеры неправильного построения сети с «тупиками», «хвостами», «цик-

лами»

7. В сетевой модели должно быть одно исходное событие и одно завершающее.

Установка столярки

15

18

19

17

16

15

16 17

Электромонтажные работы

Установка столярки

Штукатурка

Сантехработы

а)

б)

Электромонтажные работы

Сантехработы

Штукатурка

1

11

4

3

5

2

6

8

7

9

10

«Хвост»

«

Ц

икл»

«Тупик»

269

8. При поточном производстве работ особое внимание необходимо уделять взаимо-

связям работ. Например, часто на практике сетевую модель строят неправильно,

изображая зависимости так, как показано на рис.4.7а. На первый взгляд все верно,

логично. Работы разбиты на четыре захватки. Последовательно выполняются од-

ноименные работы по захваткам. Разноименные параллельно. Однако, при внима-

тельном анализе видно, что выполнение работ 7-9 никак не зависит от производ-

ства земляных работ на 3-й захватке, как показано на рисунке. То же самое можно

сказать о работах 9-10 и 5-8. Правильно изображены те же работы на рис.4.7б, где

ошибочные взаимосвязи устранены с помощью введения дополнительных собы-

тий и фиктивных работ.

Сказанное подтверждают и аналитические расчеты, если указанным видам работ

придать какие-либо численные значения и просчитать общую продолжительность работ 1-11

(рис. 4.7а) и 1-14 (рис.4.7б) с помощью формулы (2.3) главы 7 и правил расчета сетевой мо-

дели.

Рис.4.7. Изображение поточного производства работ в виде сетевой модели

а) – неправильное; б) – правильное

9. При необходимости изображения каких-либо внешних работ или мероприятий (напри-

мер, поставок сырья, материалов, оборудования, открытие финансирования),их графиче-

ски выделяют отличными символами (треугольниками, квадратами, ромбами и так далее

со стрелкой и наименованием действий (рис.4.8).

Рис.4.8. Изображение внешних работ в СМ

1

2

4

8

5 9

12

13

7

11

7 6

10

14

Земляные работы

1 захв

2 захв

3 захв

4 захв

Монтаж фундаментов

1 захв

2 захв

3 захв

4 захв

Монтаж стен

1 захв

2 захв

3 захв

4 захв

б)

1 2 3 5

4

6 8

10

97

11

1 захв

2 захв

3 захв 4 захв

М о н т а ж с т е н

М о н т а ж ф у н д а м е н т о в

1 захв

2 захв

3 захв

4 захв

1 захв

2 захв

3 захв

4 захв

а)

Поставка

оборудования

Устройство шахт

Монтаж лифтов

Поставка

ферм покрытия

Установка колонн Монтаж ферм

Земляные работы

270

В ходе построения сети последовательность и взаимосвязь работ можно выявить с

помощью таких вопросов:

• Какие работы необходимо выполнить и какие условия обеспечить, чтобы можно было

начать данную работу?

• Какие работы можно и целесообразно выполнить параллельно с данной работой?

• Какие работы можно начать только после окончания данной работы.

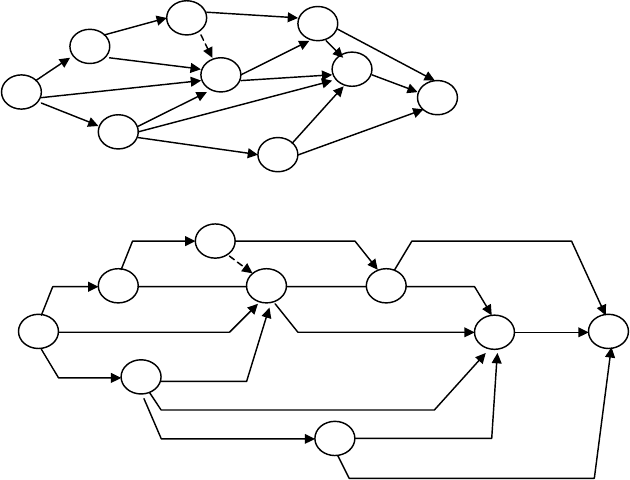

Первоначально СМ строят без учета продолжительности составляющих ее работ.

Длина стрелок безмасштабна и зависит только от необходимости обеспечения простоты и

ясности структуры сети, а также от записи наименований каждой работы. В процессе по-

строения первого варианта уделяется основное внимание технологической взаимосвязи ра-

бот, а не внешнему виду сетевой модели (рис.4.9а).

Рис. 4.9. Последовательность упорядочения сетевой модели:

а – первоначальный (черновой) вариант;

б – упорядоченный (окончательный) вариант.

После того, как составлен черновой вариант сети, проверяют правильность построе-

ния СМ, просматривая ее от исходного события к завершающему и обратно, устанавливая,

все ли предшествующие работы учтены для начала последующих. После проверки всех

взаимосвязей производится упорядочение сетевой модели, которое заключается в следую-

щем:

• ликвидируются все излишние зависимости и события;

• уменьшается количество взаимопересекающихся работ;

• работы располагаются строго во временной последовательности (выдерживая п.4 Пра-

вил);

• повышается обозримость сети (рис.4.9б).

Уровень детализации СМ зависит от сложности объекта моделирования, группиров-

ки и количества используемых ресурсов, объемов работ и планового периода (стратегическо-

го, тактического, оперативного) или стадии проектирования работ (ПОС – организационно-

проектная стадия и, ППР – проектно-производственный этап).

1

6

2

3

4

5

9

7

8

1

5

4

3

2

7

6

9

8

а)

б)

1

2

4

7

5

3

6

9

8

2

4

1

3

5

7

6

8

9