Вахламов В.К., Шатров М.Г., Юрчевский А.А. Автомобили: Теория и конструкция автомобиля и двигателя

Подождите немного. Документ загружается.

Различают два типа впрыскивания топлива:

центральное

— впрыс-

кивание топлива во впускной трубопровод и распределенное —

впрыскивание во впускные каналы головки цилиндров.

Распиливание

топлива при центральном впрыскивании и в кар-

бюраторах начинается в период, когда струя топлива

цосле

ее

выхода из отверстия форсунки или распылителя под воздействи-

ем сил аэродинамического сопротивления и за счет высокой ки-

нетической энергии воздуха

распадается

на пленки и капли раз-

личных

диаметров.

По мере движения капли дробятся на более

мелкие. С повышением мелкости

распыливания

растет суммарная

поверхность

капель, что приводит к более быстрому превраще-

нию топлива в пар.

С увеличением скорости воздуха мелкость и однородность рас-

пыливани[я

улучшаются,

а при больших

вязкости

и поверхност-

ном натяжении топлива — ухудшаются. Так,

прц

пуске карбюра-

торного

двигателе

распыливания топлива практически нет.

При впрыскивании

бецзина

качество распыливания зависит от

давления впрыскивания, формы

распыливающих

отверстий фор-

сунки и скорости течения топлива в них.

В

системах

впрыскивания

наибольшее

применение

цолучили

электромагнитные форсунки, к которым топливо подводится под

давлением

0,15...0,4

МЩ

для получения

капель,

требуемого раз-

мера.

Распиливание

пленки и капель топлива продолжается при дви-

жении

трпливовоздушной

смеси через сечения между

вдускным

клапаном и его седлом, а на

частичных

нагрузках — в щели, обра-

зуемой прикрытой

дроссельной^

заслонкой.

Образрвание и

движение

пленки топлива возникает в каналах

и трубопроводах

впускной

системы. При

движении

топлива из-за

взаимодействия с потоком воздуха и гравитации оно частично

оседает

ца

стенках

впускного

трубопровода и образует топливную

пленку.

]Из-за

действия сил

прверхностного

натяжения,

сцепле-

ния со стенкой, тяжести и других сил скорость движения пленки

топлива в несколько десятков раз меньше скорости потока смеси.

С пленки потоком воздуха могут срываться капельки топлива (вто-

ричное

расиыливание).

При

впрыскивании

бещина

обычно в пленку

цопадает

60...80%

топлива. Ее количество зависит от места установки форсунки, даль-

нобойности струи, мелкости распыливания, а в случае распреде-

ленного впрыскивания в каждый цилиндр — и от момента его

начала.

В карбюраторных

двигателях

на режимах полных нагрузок и

малой частоты вращения до 23 % от общего расхода топлива

по-

падает в пленку на выходе из впускного трубопровода. Это

связа-

но с

небольшой

скоростью потока воздуха и недостаточной

мел-

костью распыливания

топлива.

При

прикрытии

дроссельной

зас-

40

лонки количество пленки во впускном трубопроводе меньше из-

за

вторичного распыливания топлива около заслонки.

Испарение топлива необходимо для получения однородной смеси

топлива с воздухом и организации эффективного процесса сгорания.

Но впускном канале, до поступления в цилиндр, смесь является двух-

фазной. Топливо в смеси находится в газовой и жидкой фазах.

При центральном впрыскивании и карбюрации для испарения

пленки впускной трубопровод специально подогревают жидко-

с

гью

из системы охлаждения или отработавшими газами, В зависи-

мости от конструкции впускного

тракта

и режима работы на вы-

ходе

из впускного трубопровода в горючей рмеси топливо на

60...95

% находится в виде паров.

Процесс испарения топлива продолжается и в цилиндре во

время тактов впуска и сжатия, а к началу сгорания топливо испа-

ряется практически полностью.

При распределенном впрыскивании

трплива

на тарелку впускно-

го клапана и работе двигателя на

прлной

нагрузке испаряется

30...50

% цикловой дозы топлива до

прступления

в цилиндр. При

впрыскивании

топлива на стенки впускного канала доля испа-

рившегося

тошщва

возрастает до

50...70

%

блаюдаря

увеличению

времени на его испарение. Подогрев впускного трубопровода в

>том

случае не нужен.

Условия для испарения бензина на режимах холодного пуска

ухудшаются, а доля испарившегося топлива перед поступлением

в цилиндр при этом составляет лишь 5... 10

%.

Неравномерность состава смеси, поступающей в разные цилиндры

двигателя,

при центральном впрыскивании и карбюрации опреде-

ляется разной

геометрией

и длиной каналов (неодинаковым сопро-

швлением

ветвей,

впускного тракта), разницей скоростей движения

воздуха и паров, капель и, главным образом, пленки топлива.

При неудачной конструкции впускного тракта степень равно-

мерности состава смеси может достигать ±20

%,

что существенно

снижает экономичность и мощность

двигателя,

Неравномерность состава смеси зависит также от режима ра-

богы

двигателя. При

центральном

впрыскивании

и в карбюратор-

ном двигателе с ростом частоты вращения улучшаются

распыли-

вание

и испарение топлива, поэтому неравномерность состава

смеси снижается. Смесеобразование улучшается при уменьшении

нагрузки двигателя.

При распределенном

впрыскивании

неравномерность состава

смеси по цилиндрам зависит от идентичности работы форсунок.

Наибольшая

неравномерность возможна на режиме холостого хода

при малых цикловых дозах.

Организация внешнего смесеобразования

газовых

автомобиль-

нцх

двигателей

родобна

карбюраторным двигателям. Топливо в

воздушный

поток вводится в газообразном состоянии. Качество

41

топливовоздушной

смеси при внешнем смесеобразовании зави-

сит от температуры кипения и коэффициента

диффузии

газа. При

этом обеспечивается формирование

практически

однородной сме-

си, а ее распределение по цилиндрам равномернее, чем в карбю-

раторных двигателях.

Воспламенение

и

сгрранив

топлива.

Для получения высокого

индикаторного КПД двигателя необходимо

полностьр

и своевре-

менно сжечь топливо и выделить топливо при нахождении порш-

ня вблизи

ВМТ.

Скорость сгорания смеси зависит

от

ее однород-

ности и

турбулизации

в камере сгорания. О

качестве

сгорания

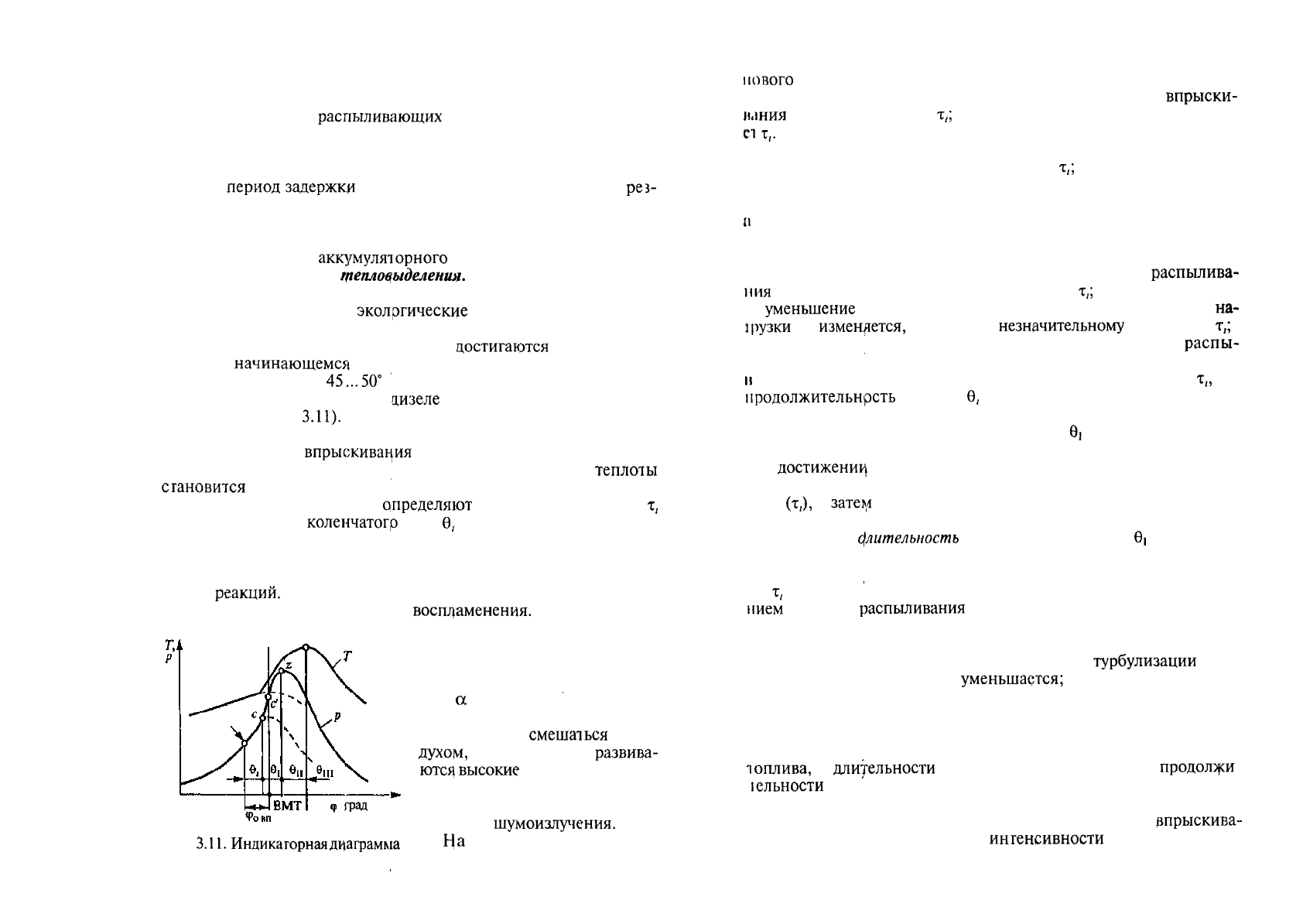

можно судить по индикаторной диаграмме (рис 3.4), на которой

условно выделяют три фазы

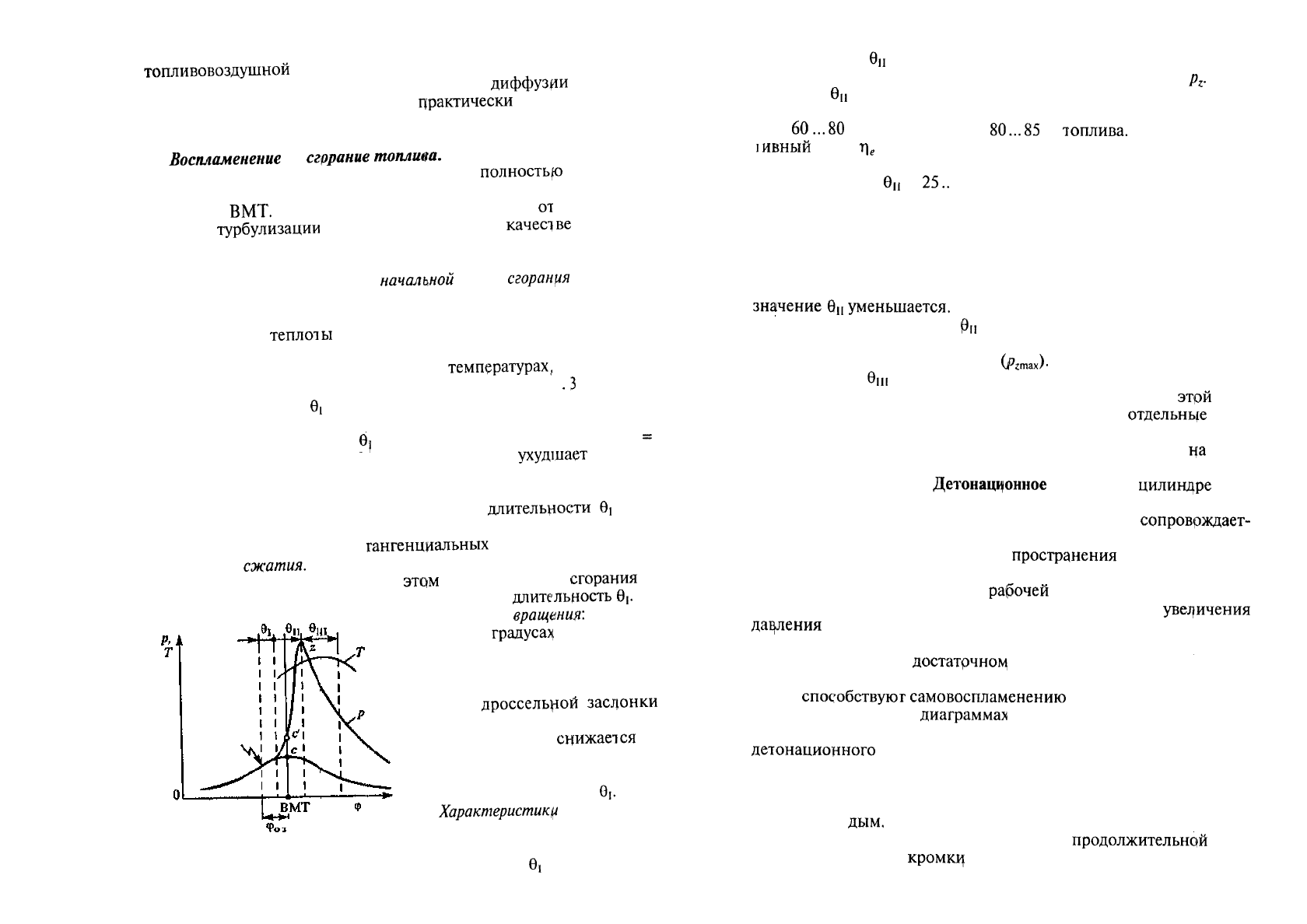

Первая фаза 6[ называется

начальной

фазой

сгорания

или фазой

формирования фронта пламени. Она начинается в момент подачи

электрической искры и заканчивается, когда давление в резуль-

тате выделения

теплоты

в цилиндре будет выше, чем при сжатии

смеси без сгорания. В этой фазе очаг горения формируется в зоне

между электродами свечи при высоких

температурах,

а затем пре-

вращается во фронт пламени. В этот период сгорает 2

.3

% топли-

ва. На длительность

0

t

влияют следующие факторы.

Состав смеси: максимальная скорость сгорания и, следователь-

но, наименьшее значение

6|

соответствует составу смеси при а

=

= 0,8 ...0,9; значительное обеднение рмеси резко

ухудшает

стабиль-

ность воспламенения вплоть до появления пропусков в отдельных

цилиндрах.

Вихревое движение заряда: сокращению

длительности

0[

спо-

собствует интенсивное вихревое движение заряда в цилиндре при

применении винтовых или

тангенциальных

впускных каналов.

Степень

сжатия,

высокие значения е увеличивают температуру

и давление рабочей смеси, при

этом

растет скорость

сгорания

и

уменьшается

длительность

6i.

Частота

вращшия:

длитель-

ность 0[ в

градуса^

ПКВ возрас-

тает с увеличением частоты вра-

щения.

Нагрузка двигателя: при при-

крытии

дроссельной

засдонки

растет доля отработавших газов

в рабочей смеси,

снижается

ее

давление и ухудшается стабиль-

ность воспламенения, что уве-

личивает длительности

Oj.

Характеристику

искрового раз-

ряда: с ростом пробивного напря-

жения, длительности и стабиль-

ности разряда

GI

уменьшается.

, град

ПКВ

Рис. 3 4. Индикаторная диаграмма

двигателя с искровым зажиганием

42

Вторая фаза

9ц

называется основной фазой сгорания. Она длится

до момента достижения максимального давления цикла

p

z

.

Дли-

тельность

6ц

определяется турбулентным горением, при котором

максимальная скорость распространения пламени может соста-

вить

60...80

м/с. В ней сгорает

80...85

%

топлива.

Обычно эффек-

1ИВНЫЙ

КПД

г\

е

достигает максимального значения, если вторая

фаза сгорания располагается симметрично относительно ВМТ; при

полной нагрузке

0

И

=

25..

30°

При повышении частоты вращения длительность второй фазы

по времени уменьшается пропорционально изменению длитель-

ности всего цикла, а в градусах ПКВ она практически не изменя-

ется из-за турбулизации заряда и повышения скорости фронта

пламени.

При расположении свечи зажигания в центре камеры сгорания

значение

6ц

уменьшается.

Сгорание в конце фазы

6ц

не заканчивается, поэтому средняя

температура цикла возрастает и достигает максимального значе-

ния после максимума давления

(p

z

max

).

Третья фаза

0щ

называется фазой догорания. Она начинается в

момент достижения максимального давления цикла, В

этрй

фазе

остатки смеси догорают в пристеночных слоях, а

отдельное

объе-

мы рабочей смеси догорают за фронтом пламени. Момент оконча-

ния этой фазы определяется концом тепловыделения и

ца

диаг-

рамме не виден.

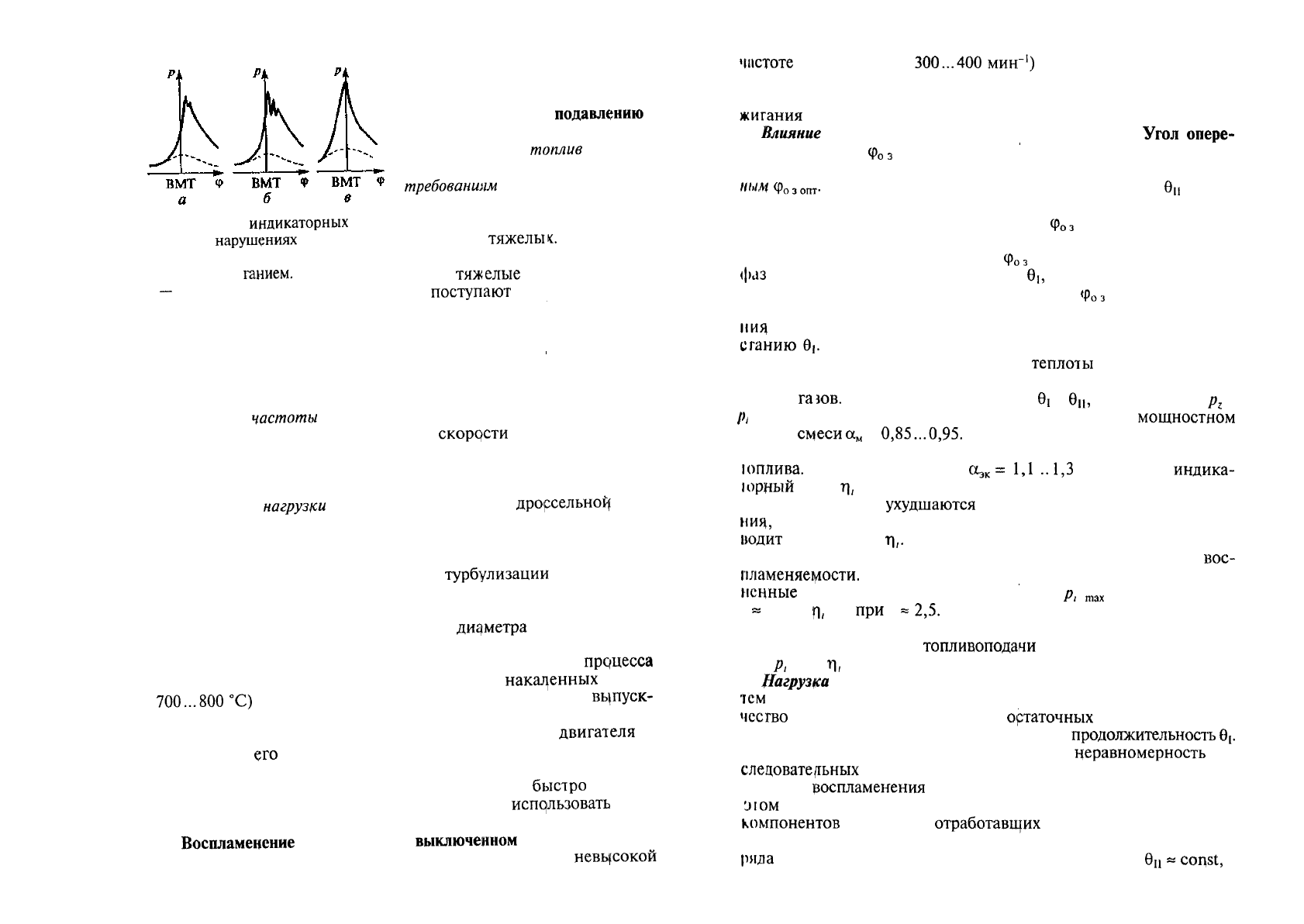

Нарушения сгорания.

Детонационное

сгорание в

цилиндре

дви-

гатрля представляет собой сгорание последних частей заряда в

результате его объемного самовоспламенения. Оно

сопроврждает-

ся возникновением ударных волн, скорость которых может в де-

сятки раз превышать скорость рас

пространения

фронта турбулен-

тного пламени и достигать 1500 м/с.

В процессе сгорания часть

рабочей

смеси, до которой фронт

пламени доходит в последнюю очередь, в результате

увеличения

давления

от сгорания нагревается до температуры, превышаю-

щей температуру самовоспламенения. В ней могут возникать очаги

воспламенения. При

достатрчноц

времени в камере сгорания воз-

можно образование и распространение ударных волн, которые

также

способствуют

самовоспламенению

рабочей смеси.

На индикаторных

диаграммах

детонация проявляется в виде

пиковых колебаний давления (рис. 3.5, а, б). Внешним признаком

детонационного

сгорания является звонкий металлический стук,

возникающий вследствие отражения ударных волн от стенок ка-

меры сгорания. С увеличением детонации стуки становятся гром-

че, мощность двигателя падает, а в отработавших газах наблюда-

ется черный

дым.

При детонации растут тепловые и механические

нагрузки на детали КШМ, а в результате

продолжительной

дето-

нации оплавляются

кромку

поршней, обгорают прокладки голо-

43

Рис. 3 5. Виды

индикаторных

диаг-

рамм при

нарушениях

процесса сго-

рания в двигателе с искровым зажи-

ганием.

а

—-

слабая детонация; б — сильная де-

тонация, в — преждевременное воспла-

менение

вок цилиндров и электроды све-

чи, разрушаются подшипники

коленчатого вала

Мероприятия по

подавлению

детонации;

использование

топлив

с окта-

новым числом, соответствующим

требованиям

завода-изготовите-

ля. У легких фракций бензина

октановое число меньше, чем у

средних и

тяжелы*.

При быст-

ром открытии дроссельной зас-

лонки

тяжелые

фракции бензи-

на

поступают

в цилиндр с не-

которым опозданием, поэтому

в начале разгона из-за времен-

ного снижения октанового чис-

ла топлива возможно появление детонации;

уменьшение угла опережения зажигания для снижения макси-

мального давления и скорости нарастания давления цикла;

увеличение

частоты

вращения приводит к интенсификации про-

цесса сгорания за счет повышения

скоррсти

распространения

фронта пламени. При этом также растет концентрация отработав-

ших газов в рабочей смеси, что снижает вероятность возникнове-

ния детонации;

уменьшение

нагрузки

двигателя прикрытием

дрорсельной,

зас-

лонки приводит к снижению давления и температуры процесса

сгорания и увеличению доли отработавших газов в рабочей смеси;

конструктивные мероприятия по снижению вероятности появ-

ления детонации сводятся к усилению

турбулизации

заряда, улуч-

шению охлаждения последних порций заряда, уменьшению пути,

проходимого фронтом пламени от свечи до наиболее удаленных

частей камеры сгорания, уменьшению

диаметра

цилиндра, сни-

жению степени сжатия.

Преждевременное воспламенение возникает во время

прдцесса

сжатия (до момента появления искры) от

накаленных

(выше

700...800

°С)

зон центрального электрода свечи, головки

вцпуск-

ного клапана, тлеющих частиц нагара. При этом возрастаю г тем-

пература и давление цикла, происходит перегрев

двигателя

и

уменьшение

его

мощности (рис. 3.5, в). Длительная работа в таком

режиме может привести к прогоранию поршня. Для устранения

преждевременного воспламенения необходимо

быстро

закрыть

дроссельную заслонку. В эксплуатации следует

испрльзовать

свечи

с требуемым высоким калильным числом (см. разд 4),

Воспламенение

от сжатия при

выключенном

зажигании возни-

кает в двигателе с е > 8,5, когда в конце сжатия при

невысокой

44

частоте

вращения (п -

300...400

мин'

1

)

температура рабочей сме-

си достаточна для ее самовоспламенения. Для остановки двигате-

ля в этом случае необходимо одновременно с выключением за-

жигания

прекращать подачу топлива

Влияние

различных факторов на процесс сгорания.

Угол

опере-

жения зажигания

ф

0

3

на каждом режиме должен обеспечивать наи-

лучшие показатели двигателя. Такой У™ называется оптималь-

т>щ

Фозопт-

При

этом основная фаза процесса сгорания

0„

распо-

лагается одинаково по обе стороны от ВМТ. Система зажигания

обеспечивает автоматическое изменение

ф

03

в зависимости от ре-

жима его работы и температурного срстояния.

Угол опережения зажигания

ф

03

зависит от длительности

фаз

процесса сгорания. Чем больше

0,,

тем раньше необходимо

поджигать смесь. Однако при увеличении

ф

03

ухудшаются на-

чальные условия воспламенения рабочей смеси из-за уменьше-

ния,

ее температуры и давления, что в итоге приводит к возра-

станию

Эр

Состав смеси влияет на количество

теплоты

и скорость ее вы-

деления при сгорании топлива, а также на токсичность отрабо-

тавших

газов.

Минимальные значения

6[

и

6ц,

максимальные

p

z

и

р,

и наибольшее тепловыделение достигаются при

мощностном

составе

сэдеси

сх

м

=

0,85...0,95.

В цилиндре выделяется наибольшее

количество теплоты при достаточно высокой скорости сгорания

юплива.

Обеднение смеси до

а

эк

=

1,1

..1,3

увеличивает

индика-

юрный

КПД

г),

и повышает экономичность. При дальнейшем обед-

нении смеси резко

ухудшаются

процессы воспламенения и сгора-

нии,

растет неравномерность последовательных циклов, что при-

водит

к снижению

г\,.

Для газовых топлив характерны более широкие пределы

вос-

пламеняе^ости.

Это позволяет эффективно сжигать сильно обед-

ненные

смеси. Например, для водорода

р,

тах

достигается при

а

«

1,0,

a

n,

max

при

а

«2,5.

Изменение а для каждого режима работы ДВС обеспечивается

автоматически системой

топливоподачи

для получения максималь-

ных

р,

или

г),

и требуемой токсичности отработавших газов.

Нагрузка

в двигателе с искровым зажиганием уменьшается пу-

тем

прикрытия дроссельной заслонки. При этом снижается коли-

чество

свежего заряда и растет доля

ортаточных

газов. В результате

ухудшаются условия воспламенения и растет

продолжительное^

0

(

.

По мере прикрытия заслонки повышается

неравномерность

по-

ел

едоватерьных

циклов, что требует обогащения смеси для улуч-

шения ее

эоспламенения

искрой. Ухудшение условий сгорания при

•лом

вызывает дополнительный расход топлива и рост токсичных

компонентов

СО и СН в

отработавших

газах.

Увеличение частоты вращения вызывает рост турбулизации за-

ряда

и улучшает смесеобразование. Так как при этом

O

u

«

const,

a

45

0

t

возрастает, то для обеспечения тепловыделения у ВМТ необхо-

димо увеличить

ф

0

3

.

Форма камеры сгорания должна обеспечить интенсивное управ-

ляемое сгорание при минимальных тепловых потерях.

Турбулизацию

в цилиндре и в зонах, до которых фронт пламени от свечи доходит в

последнюю очередь, обеспечивают

вытеснители.

Они представляют

собой зазоры между поверхностью головки цилиндров и днищем

поршня и способствуют ускоренному догоранию смеси.

Свечу в камере сгорания располагают ближе к центру, чтобы

обеспечить хорошую очистку зоны ее электродов от отработавших

газов и сократить путь пламени до наиболее удаленных точек ка-

меры сгорания.

При центральном расположении свечи в камере сгорания хо-

рошо компонуются четыре клапана. Это позволяет получить высо-

кое значение л

у

при большой частоте вращения.

Степень сжатия

уведичивают

для получения большего давле-

ния и температуры рабочей смеси в момент искрового разряда и

улучшения условий воспламенения смеси, повышения скорости

сгорания в основной фазе, снижения

г\.

Однако при повышении

степени сжатия увеличивается отношение поверхности камеры сго-

рания к ее объему и возрастает вероятность детонации.

Расслоение смеси

повышает

эффективность процесса сгорания

в том случае, если в

зоне

свечи зажигания образуется обогащен-

ная смесь, а по мере удаления от нее — обедненная,

3.4. Процессы смесеобразования и сгорания в дизелях

Процессы смесеобразования и сгорания в дизелях идут парал-

лельно и включают в себя впрыскивание и

распыливание

топли-

ва, развитие топливного факела, прогрев, испарение

топцивных

паров, смешение их с воздухом и непосредственно

сгорание.

Впрыскивание и распыливание топлива. Процесс подачи топлива

в дизеле начинается в конце процесса сжатия до прихода прршня

в ВМТ. Впрыскивание топлива в цилиндр осуществляется из рас-

пылителя форсунки. Проходные сечения распылителя и давление

впрыскивания изменяются в процессе подачи. Это

обусловливает

непостоянство

скорости

истечения

и расхода топлива, характер

изменения которых по времени зависит от конструкции трплив-

ной системы, режимов ее работы и свойств топлива.

Подача топлива в дизеле должна удовлетворять следующим тре-

бованиям.

1.

Впрыскивание топлива необходимо осуществлять в строго

определенный момент цикла.

2.

Начало

подачи, характеризуемое углом опережения впрыс-

кивания

ф

0

вп

,

длительность впрыскивания

(р

вп

и конец подачи долж-

ны обеспечивать

наиболее

полное использование

теплоты

топ-

46

л

ива. У автотракторных дизелей на полных нагрузках углы опере-

жения впрыскивания составляют

5...

30°, а продолжительность по-

дачи топлива —

20...

45° ПКВ. Однако на всех режимах работы ди-

челя

обеспечить оптимальные моменты начала и окончания впрыс-

кивания невозможно. Поэтому стремятся установить оптимальные

у|лы

впрыскивания для режимов, наиболее часто встречающихся

и эксплуатации.

3. Необходимо обеспечить требуемое качество

распыливания

и

распределения топлива в камере сгорания для

быстрого

протека-

ния

в ней

процессов

нагревания и испарения топлива, его сме-

шения и последующего горения. Это обеспечивается определен-

ным

законом изменения объемной скорости подачи топлива в про-

цессе

впрыскивания,

4, Цикловая подача должна соответствовать нагрузочному и ско-

ростному режимам работы дизеля и быть одинаковой во всех цик-

лах и во всех цилиндрах.

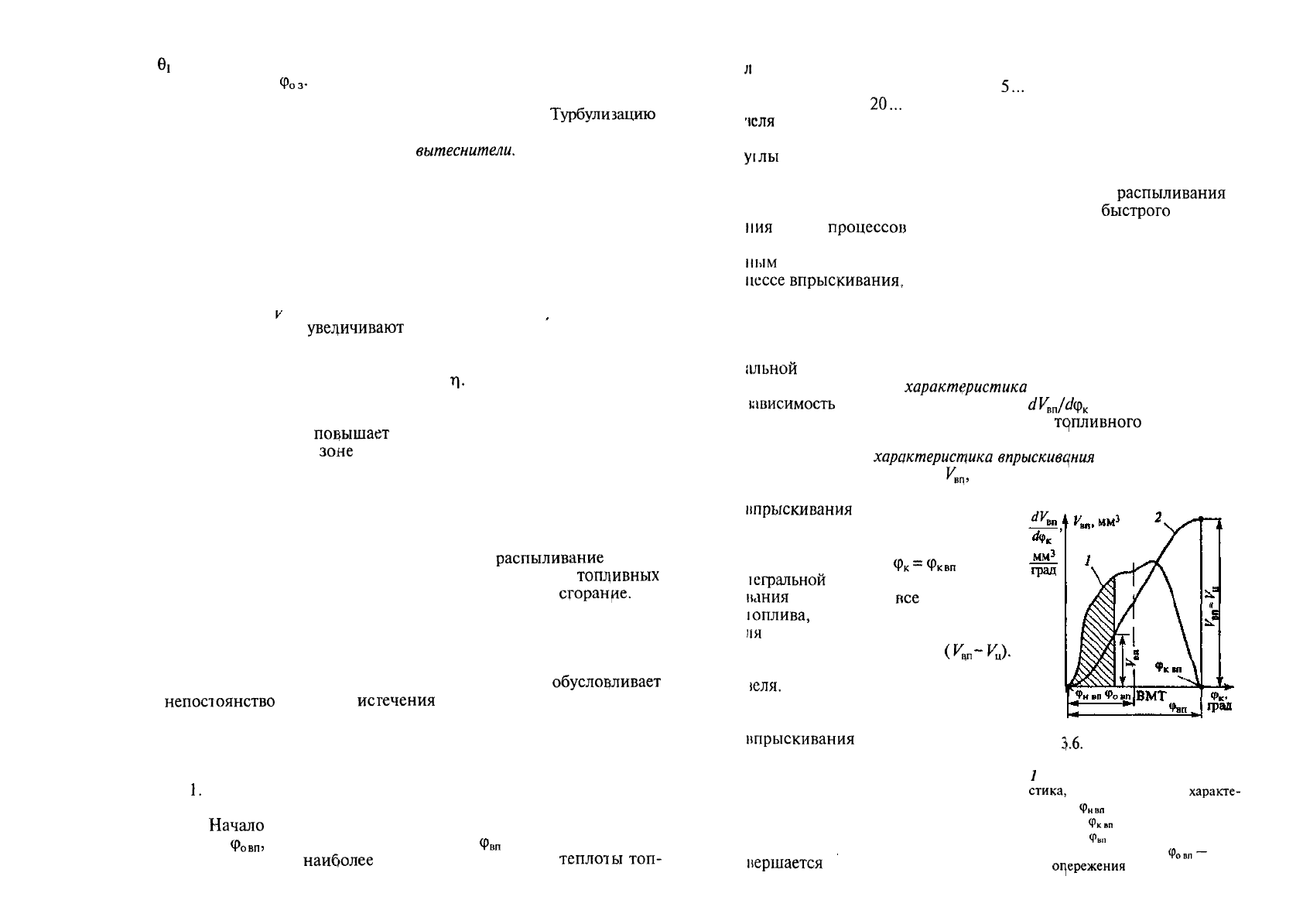

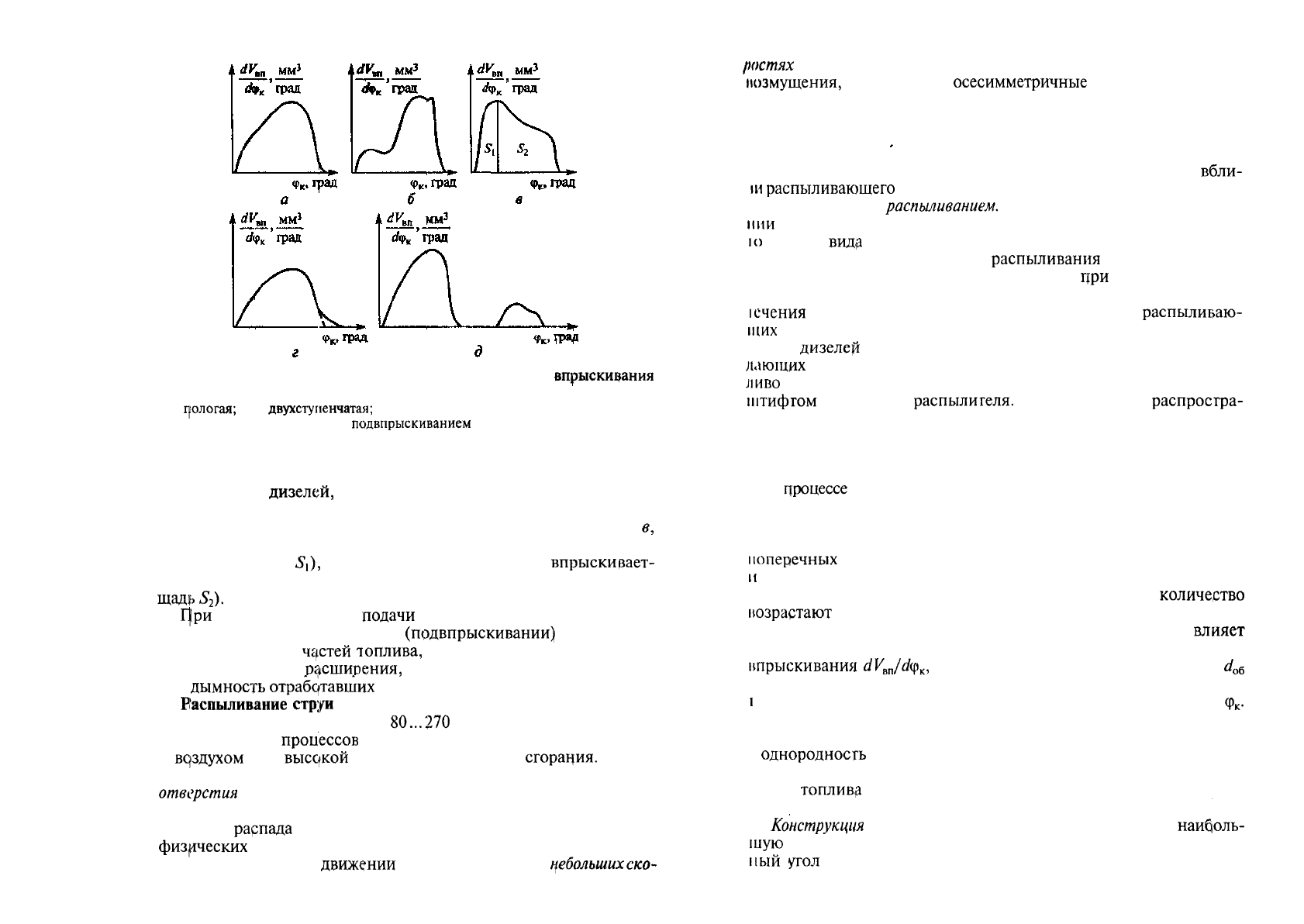

Параметры процесса впрыскивания описываются дифференци-

{ишной

и интегральной характеристиками впрыскивания (рис. 3.6).

Дифференциальная

характеристика

впрыскивания устанавливает

«ависимость

скорости подачи топлива

dV

m

/d($

K

из распылителя фор-

сунки от угла поворота кулачкового вала

TqmraBHoro

насоса высо-

кого давления.

Интегральная

характеристика

впрыскивания

определяет зависи-

мость количества топлива

К

вц

,

поступившего из распылителя фор-

сунки в цилиндр от момента начала

впрыскивания

до любого момента

подачи топлива. На графике это ко-

личество эквивалентно заштрихован-

ной площади. При

ф

к

=s

ф

к

вп

по ин-

1егральной

характеристике впрыски-

мания

определяют

лее

количество

юплива,

поданное в цилиндр дизе-

пя

за один рабочий цикл, которое

называют цикловой подачей

(V^

n

~

F

u

).

Она зависит от режимов работы ди-

»еля.

Проанализируем основные виды

дифференциальных характеристик

впрыскивания

(рис. 3.7). Пологая

характеристика впрыскивания (рис.

3.7, а) показывает, что скорость

подачи топлива увеличивается посте-

пенно (монотонно), а двухступен-

чатая (рис. 3.7, б) — на начальном

участке растет еще медленнее. За-

вершается

впрыскивание доетаточ-

dV,

Рис.

3-6.

Характеристики впрыс-

кивания топлива в дизеле:

/

— дифференциальная характери-

стика,

2 — интегральная

характе-

ристир;

ф

н

вп

— угол начала впрыс-

кивания;

ф

квп

— угол конца впрыс-

кивания;

ф

ы]

— угол продолжитель-

ности впрыскивания;

ф

овп

—

угол

опережения

впрыскивания

47

Рис. 3.7. Типичные дифференциальные характеристики

впрыскивания

топлива:

а —

г|ологая;

б —

двухступенчатая;

в — крутая; г — растянутая; д — двухфазная

с

подвпрыскиванием

но резко. Постепенное нарастание скорости подачи топлива рас-

пространено у

дизелей,

где оно подается в объем камеры сгора-

ния.

Характеристика впрыскивания, представленная на рис. 3.7,

в,

имеет вначале большую скорость подачи при небольшом объеме

топлива (площадь

S\),

а значительная часть топлива

впрыскивает-

ся с убывающей скоростью (объем подаваемого топлива — пло-

щадь

5

2

).

Г|ри

растянутом конце

подачи

топлива (рис. 3.7, г), или при

дополнительном впрыскивании

(подвпрыскивании)

(рис, 3,7, д)

теплота последних

частей

топлива,

впрыснутого после ВМТ, вы-

деляется на линии

расширения,

используется неэффективно, ра-

стет

дымность

отраставших

газов.

Распыливание

струи

топлива на мелкие капли позволяет резко

увеличить его поверхность (в

80...270

раз) и обеспечивает быст-

рое протекание

процессов

тепло- и массообмена между каплями

и

В9здухом

при

высокой

температуре в камере

сгорация.

Распад

струи топлива при ер истечении через малые круглые сопловые

отверстия

форсунки в пространство, заполненное газом, проис-

ходит с образованием капель разного диаметра.

Форма

рарпада

струи зависит от скорости истечения, а также от

физических

свойств топлива и начальных возмущений, возникаю-

щих в потоке при его

движении

в распылителе. При

цебольших

ско-

48

ростях

истечения на поверхности топлива возникают начальные

иозмущения,

вызывающие

осесимметричные

колебания, которые

разрывают струю с образованием отдельных капель. При больших

скоростях истечения возникают волновые деформации оси струи и

она теряет устойчивость, что приводит к волновому распаду. При

истечении с еще большими скоростями начинается распад струи с

образованием большого количества капель непосредственно

вбли-

1И

распыливающего

отверстия. Такой распад струи является основ-

ным и называется

распыливанием.

Так как при каждом впрыскива-

нии

скорость истечения топлива изменяется в широких пределах,

к)

все три

вида

распада струи участвуют в этом процессе.

Определяющими в процессе

распыливания

топлива являются

его начальные возмущения, возникающие

цри

движении в рас-

пылителе. Они зависят от конструкции распылителя, скорости

ючения

топлива в нем, геометрической формы его

распыливаю-

щих

отверстий и физических свойств жидкости.

Для

дизеле^

с разделенными камерами сгорания в топливопо-

дающих

системах исподьзуют штифтовые распылители. В них топ-

ливо

впрыскивается в камеру сгорания через кольцевую щель между

штифтом

и корпусом

распылителя.

Вначале топливо

распростра-

няется в виде конуса. Из-за колебаний на поверхности топлива и

уменьшения толщины пленки при увеличении боковой поверх-

ности конуса происходит ее распад с дальнейшим образованием

капель различных размеров.

В

процессе

распыливания топлива скорость движения его частиц по

сечению струи, их размер различны. Также отличаются условия движе-

ния частиц струи, пленок, нитей и капель в объеме камеры сгорания.

Структура струи определяется распределением топлива в ее

поперечных

и продольном сечениях. Распределение капель в струе

и

локальная концентрация топлива очень неравномерны. В попе-

речных сечениях струи скорость движения капель и их

количество

возрастают

по мере приближения к оси струи.

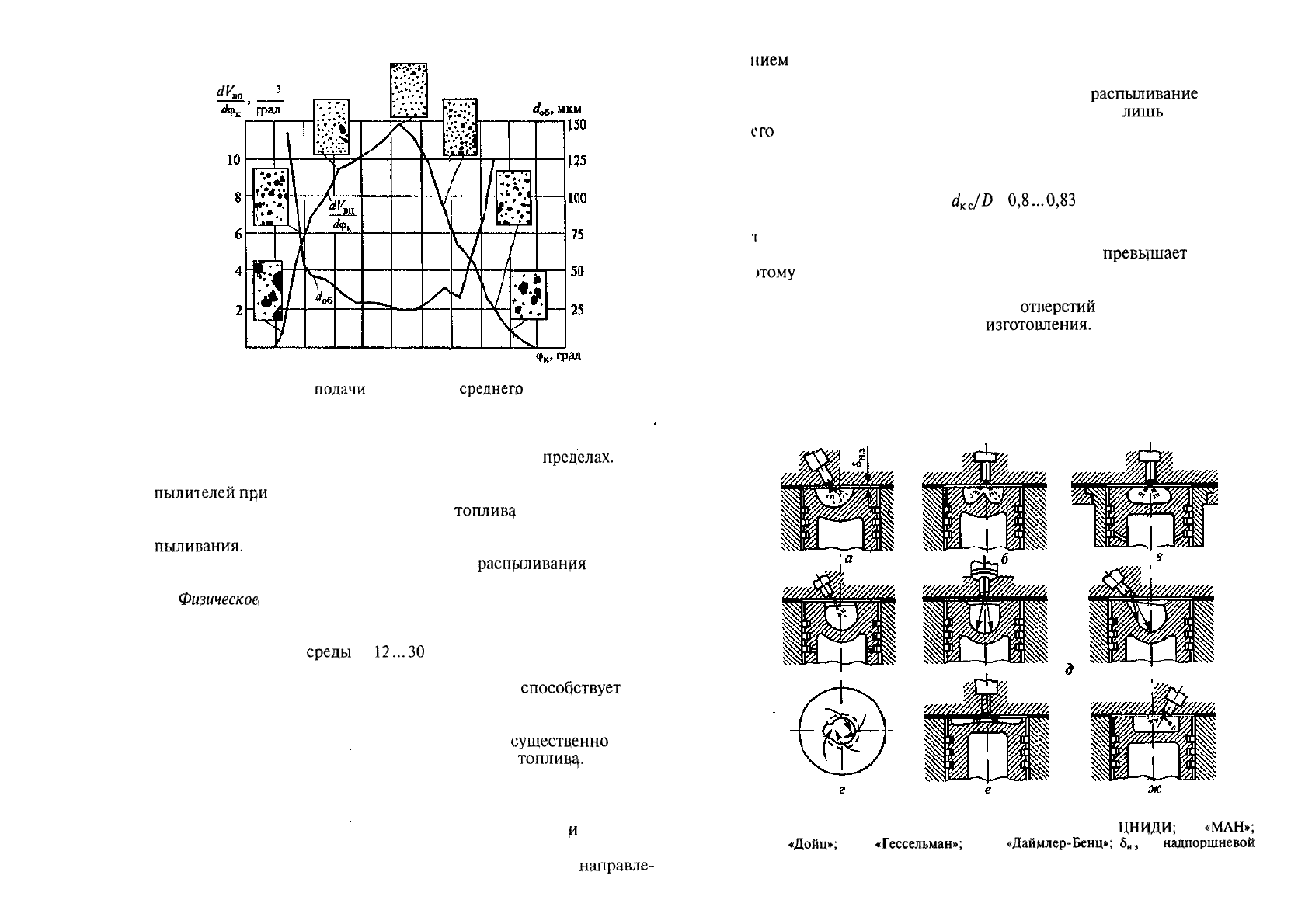

На мелкость распыливания, развитие и структуру струи

влияет

множество факторов. На рис. 3.8 представлены характеристика

впрыскивания

^К

вп

Д/ф

к

,

изменение средних диаметров капель

J

o6

и фотографии с отпечатками капель в различные моменты подачи

i

оплива в зависимости от угла поворота кулачкового вала насоса

ф

к

.

При увеличении давления впрыскивания и скорости истечения

уменьшаются средние диаметры капель, повышается их мелкость

и

однородность

распыливания.

Существенное влияние на мелкость и однородность распыли-

вания

топливу

оказывают конструктивные параметры элементов

топливной системы.

Конструкция

многоструйного распылителя обеспечивает

наи£|оль-

шую

концентрацию топлива на оси струи и практически пострян-

пый

угол

рассеивания. Штифтовой распылитель создает полую

49

dV,,

мм

30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

Рис. 3.8. Изменение

подами

топлива и

среднего

диаметра капель

в процессе впрыскивания

струю с наибольшей концентрацией топлива на ее боковой по-

верхности, а угол рассеивания изменяет в широких

пределах.

Уве-

личение диаметра распыливающих отверстий многоструйных рас-

пылителей

при

неизменном их общем проходном сечении приво-

дит к увеличению массы вытекающего

топлива,

и длины струи.

Физические свойства топлива также влияют на параметры рас-

пыливания.

С увеличением вязкости и сил поверхностного натя-

жения топлива мелкость и однородность

распьшивания

ухудша-

ются.

Физическое

состояние заряда в камере сгорания к моменту впрыс-

кивания топлива характеризуется высокими температурой и дав-

лением и, следовательно, его плотностью, превышающей плот-

ность окружающей

средц

в

12...30

раз. Такая плотность газовой

среды, в которую впрыскивают топливо, увеличивает аэродина-

мическое сопротивление движению капель, что

способствует

рас-

паду струи и дроблению крупных капель. С повышением плотнос-

ти среды резко снижается длина струи.

Движение заряда в камере сгорания дизеля

существенно

влия-

ет на развитие и структуру распыленной струи

топливу.

Смесеобразование. В дизелях смесеобразование происходит внут-

ри цилиндра. Оно начинается в момент начала впрыскивания топ-

лива и заканчивается в конце его сгорания. Качество смесеобразо-

вания определяется характеристиками впрыскивания

^

распьши-

вания, свойствами топлива и заряда, формой, размерами и тем-

пературами поверхностей камеры сгорания, взаимным

направле-

50

иием

и интенсивностью движения топливных струй и заряда в

камере сгорания.

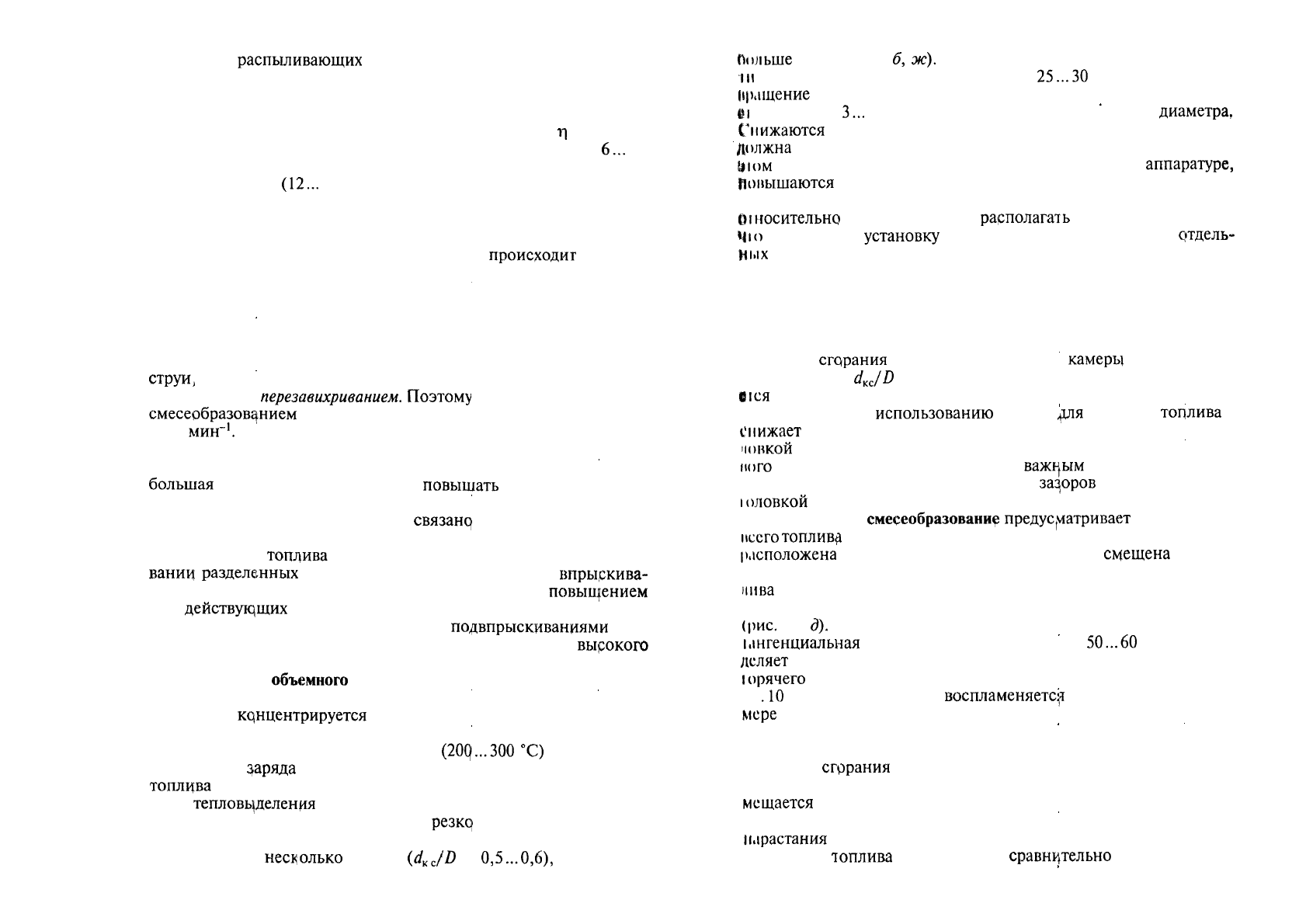

Объемное смесеобразование предполагает

распыливание

боль-

шей части топлива в объеме камеры сгорания и

лишь

небольшая

его

часть попадает в ее пристеночный слой. Оно реализуется в одно-

полостной (неразделенной) камере сгорания, которая располагается в

поршне; ее ось и ось форсунки совпадают. Камера сгорания имеет

малую глубину и большой диаметр, отношение ее диаметра к диа-

метру цилиндра составляет

d

KC

/D

=

0,8...0,83

(рис. 3.9, е). Прогрев и

испарение топлива в этой камере происходят в основном от сжа-

'I

ого и нагретого заряда воздуха.

Угол рассеивания струй топлива обычно не

превышает

20°, по-

тому

для полного охвата струями всего объема камеры сгорания

и полного использования заряда воздуха в форсунке необходимо

иметь не менее 18 распыливающих

отверстий

небольшого диамет-

ра, что достаточно сложно для

изготовления.

В процессе эксплуа-

тации дизеля с распылителями, имеющими малый диаметр со-

пловых отверстий, проходные сечения уменьшаются из-за отло-

жения на их поверхности кокса.

Для полного сгорания впрыснутого топлива воздух приводится

во вращательное движение тем более интенсивно, чем меньше

Рис. 3.9. Типы камер сгорания дизеля в порщне:

а — полусферическая (дизель ВТЗ); б — ЯМЗ и АМЗ; в —

ЦНВДИ;

г —

«МАН»;

д —

«Дойц»;

е —

«Гессельман»;

ж —

«Даймлер-Бенц»;

6„

3

—

надпоршневой

зазор

51

количество

распыливающих

отверстий. Это достигается примене-

нием винтового или тангенциального впускного каналов, а также

экранированием впускного клапана или его седла. Однако повы-

шение интенсивности вращательного движения заряда при впус-

ке приводит к снижению коэффициента наполнения

т\

у.

Поэтому при объемном смесеобразовании используют

6...

10

распыливающих отверстий при небольшом значении скорости

движения заряда

(12...

15 м/с), чтобы избежать значительного па-

дения наполнения свежим зарядом.

Развеивание струй топлива вращающимся зарядом существенно

влияет на объем и поверхность струи и их изменение во времени.

Теплообмен между зарядом и топливом

происходи!

преиму-

щественно в объеме факела и пары топлива перемещаются в на-

правлении поверхности струй. Движение заряда сносит продукты

сгорания с поверхности крупных капель и обеспечивает подвод к

ним кислорода воздуха. При чрезмерной скорости движения заря-

да мелкие кайли, пары топлива и продукты сгорания из одной

струи могут движением заряда переноситься в объем соседней

струи,

что приведет к ухудшению смесеобразования. Такое явле-

ние называют

перезавихриванием.

Поэтому

в дизелях с объемным

смесеобразованием

частота вращения ограничена и не превышает

3000

мин"

1

.

При этом виде смесеобразования для проникновения капель

топлива на периферию камеры сгорания, где сосредоточена наи-

большая

часть воздуха, необходимо

повышать

давление впрыски-

вания, иногда до 200 МПа, Такое давление могут создавать насос-

форсунки. Однако их применение

связан9

с усложнением конст-

рукции и необходимостью в эксплуатации обеспечивать равно-

мерную подачу

топлива

по отдельным цилиндрам. При использо-

вании;

разделенных

систем подачи топлива давление

впрыркива-

ния обычно не превышает 100 МПа, что рвязано с

повышением

сил,

действующих

на детали топливной аппаратуры, искажением

объемов топлива в системе, а также с

подвпрыскиваниями

топ-

лива из-за колебательных процессов в топливопроводах

вырокого

давления.

Комбинация

объемного

и пристеночного смесеобразования за-

ключается в рм, чго часть топлива подается на стенку камеры

сгорания и

крнцентрируется

в пристеночном слое, а другая часть

капель топлива располагается в пограничном слое заряда. Низкая

температура стенок камеры сгорания

(20Q...300

°С)

и малая тур-

булентность

заряда

в этой зоне уменьшают скорости испарения

тогощва

и смешения его паров с воздухом. В итоге снижается ско-

рость

тепловыделения

в начале сгорания. После появления пламе-

ни скорости испарения и смешения

резкр

возрастают.

При таком виде смесеобразования относительный диаметр ка-

меры сгорания

несколько

меньше

(d

KC

/D

=--

0,5...0,6),

а ее глубина

52

Польше

(рис. 3.9, а,

б,

ж).

Тангенциальная составляющая скорос-

1И

движения заряда воздуха достигает

25...30

м/с. Интенсивное

И|мщение

заряда при его перетекании в камеру сгорания позволя-

ii

применять

3...

5 распыливающих отверстий большего

диаметра,

Снижаются

требования к топливоподающей аппаратуре, которая

должна

обеспечить давление впрыскивания не более 80 МПа. При

&IOM

существенно снижаются нагрузки

в

топливной

аппаратуре,

Повышаются

ее износостойкость ц надежность.

Данное смесеобразование позволяет смещать ось распылителя

Снносительно

оси цилиндра и

рарполагатъ

форсунку наклонно,

Ч

и)

облегчает ее

установку

и снятие в эксплуатации. Оси

о,тдель-

Ных

распыливающих отверстий располагают под разными углами

К оси распылителя. Поэтому необходимо обеспечивать строгую

фиксацию распылителя относительно корпуса форсунки, а кор-

пуса форсунки — относительно камеры сгорания.

В рассматриваемых камерах перетекающий заряд из объема над

Поршнем в камеру сгорания захватывает пары, мелкие капли,

Продукты

сгорания

и переносит их в глубь

камеру

сгорания.

При малых

d

K

JD

бо'льшее количество воздуха сосредоточива-

в1ся

в зазоре между поршнем и головкой цилиндра. Это приводит

К менее полному

использованию

воздуха

^ля

сгорания

топлива

и

снижает

мощность дизеля. Аналогично влияют зазоры между го-

ионкой

поршня и гильзой и расстояние от днища поршня до пер-

иого

компрессионного кольца Также

важным

при изготовлении и

ремонте дизеля является стабилизация

заборов

между поршнем и

тловкой

цилиндра, поршнем и цилиндром.

Пристеночное

смесеобразование

предусматривает

подачу почти

нсего

топливу

в пристеночную зону камеры сгорания. Она обычно

расположена

соосно с цилиндром, а форсунка

смещена

к ее пе-

риферии. Распылитель форсунки направляет одну-две струи топ-

пива

под острым углом на стенку камеры сгорания сферической

формы (рис. 3.9, г), или вблизи и вдоль стенки камеры сгорания

(рис.

3.9,

д).

При этом интенсивное вращательное движение заряда,

ингенциальиая

скорость которого достигает

50...60

м/с, распре-

деляет

топливные капли вдоль стенки камеры сгорания. Ц объем

юрячего

заряда в центральной части камеры сгорания попадает

5

.10

% топлива, которое

воспламеняете^

в первую очередь. По

мере

испарения и смешения топлива с воздухом сгорание рас-

пространяется на основную часть топлива в пристеночном слое.

В заряде происходит сепарация рабочей смеси: менее плотные

продукты

сгорания

переносятся в центр камеры сгорания, а бо-

лее плотный воздух из центральной части камеры сгорания пере-

мещается

к периферии, где находится топливо. Это обеспечивает

сю постепенное и полное сгорание. Относительно малая скорость

нарастания

давления при начальном воспламенении небольшого

количества

топлива

обусловливает

сравнительно

мягкую работу и

53

снижение шума дизеля. Такой процесс в большей степени при-

способлен к работе на

топливах

различного фракционного соста-

ва

и даже на бензине.

Использование одного-двух

распиливающих

отверстий

боль-

шого диаметра не требует тонкого распыления топлива, а макси-

мальное значение давления впрыскивания не превышает 45

МПа.

Основной недостаток двигателей с пристеночным процессом за-

ключается в

трудности

пуска непрогретого дизеля, так как топли-

во

впрыскивается в пристеночный слой и непосредственно на хо-

Л^одную

стенку. К числу достоинств процесса относятся высокие

экономические прказатели и сравнительно низкие требования к

топливной

аппаратуре.

Камеры сгорания с пристеночным смесеобразованием имеют боль-

шую глубину, что приводит к росту высоты головки поршня и высо-

той

тепловой напряженности горловины камеры сгорания. Все это

приводит к увеличению массы поршня и усложняет его охлаждение.

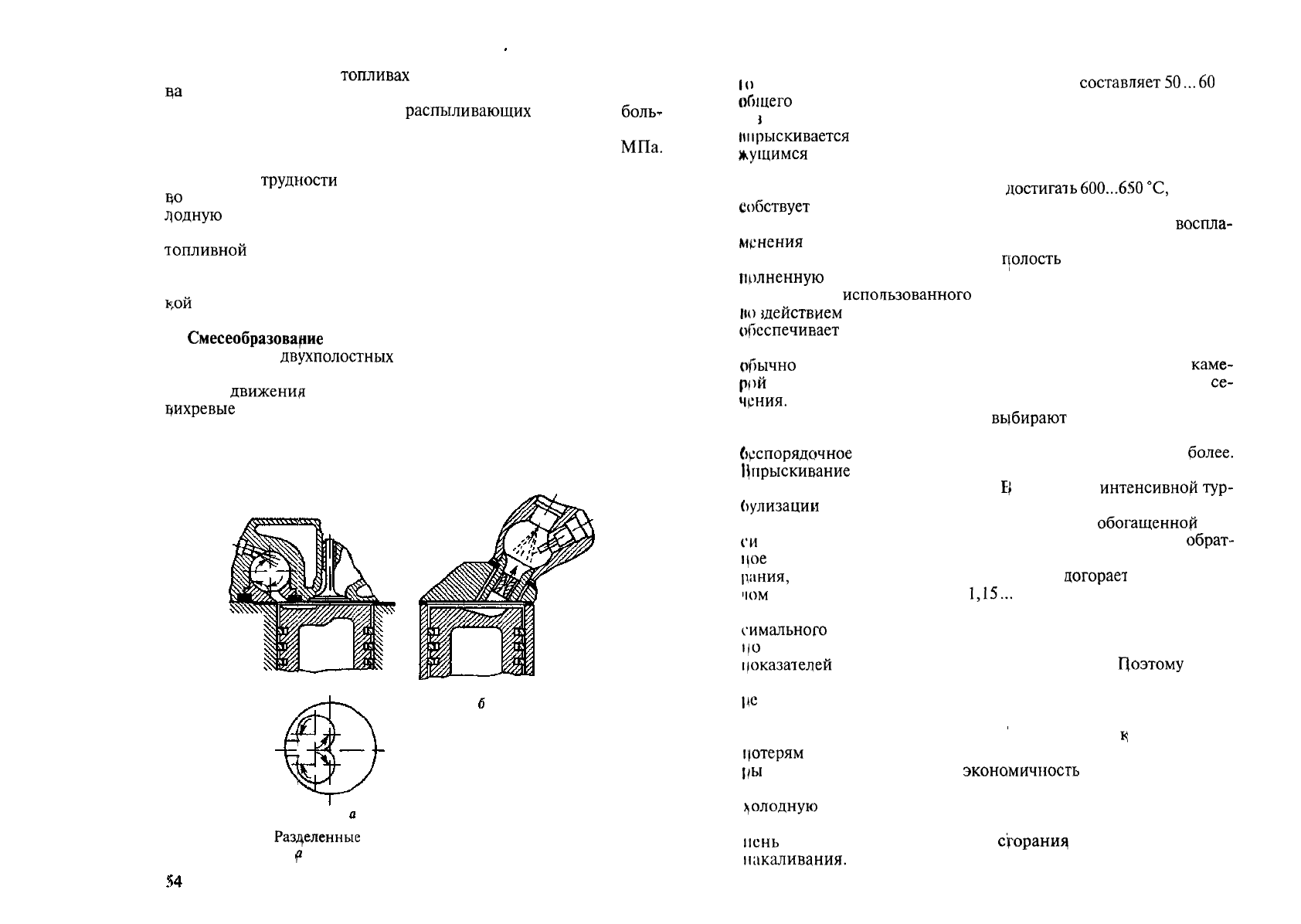

Смесеобразование

в разделенных камерах сгорания основано на

использовании

двухполостных

разделенных камер сгорания: вспо-

могательной и основной, соединенных горловиной. С учетом ха-

рактера

движение

заряда в дополнительной камере различают

в,ихревые

камеры сгорания и предкамеры.

Вихревая камера сгорания (рис. 3.10, а) выполнена в головке

цилиндра в форме сферы или цилиндра. Ось соединительной гор-

ловины направлена по касательной к внутренней поверхности

Рис. ЗЛО.

Разделенные

камеры сгорания в головке цилиндров:

р

— вихревая камера; б — предкамера

вихревой камеры сгорания для создания направленного вихрево-

ю

движения заряда. Объем вихревой камеры

составляет

50...60

%

общего

объема камеры сгорания. Скорость перетекания заряда че-

ре

j

горловину достигает 100... 200 м/с. Топливо в вихревую камеру

ипрыскивается

штифтовым распылителем. Оно отжимается дви-

жущимся

зарядом к стенке камеры. Нижняя часть вихревой каме-

ры с горловиной обычно является съемной и теплоизолирован-

ной. Температура горловины может

достигать

600...650

°С,

что спо-

собствует

интенсивному смесеобразованию.

В вихревой камере создается обогащенная смесь. После

воспла-

мрнения

топлива давление в вихревой камере повышается и горя-

|4|ий заряд перетекает в основную

грлость

камеры сгорания, вы-

полненную

в днище поршня. Здесь сосредоточена значительная

масть еще не

испопьзованного

для сгорания воздуха, которая под

но

{действием

вихревых потоков перемешивается с топливом и

обеспечивает

его полное сгорание.

Предкамера (рис. 3.10, б) имеет объем и сечение горловины

обычно

меньше, чем вихревая камера сгорания. С основной

каме-

ррй

сгорания предкамера соединяется каналами небольшого

ее-

чрния.

Направление и число каналов

вщбирают

таким образом, чтобы

на такте сжатия при перетекании заряда в предкамере создавалось

беспорядочное

движение заряда при скоростях 300 м/с и

более,

впрыскивание

топлива происходит навстречу потоку заряда воз-

духа, поступающего из цилиндра.

EJ

результате

интенсивно^

тур-

оулизации

заряда в предкамере топливо хорошо перемешивается

г воздухом. При быстром и неполном сгорании

обогащенной

сме-

си

давление в предкамере резко возрастает. Это вызывает

обрат-

цое

перетекание горящего заряда в основную полость камеры сго-

рания,

где он быстро и достаточно полно

цогорает

даже при ма-

чом

избытке воздуха (при а =

1,15...

1,2).

При использовании разделенных камер сгорания значения мак-

симального

давления и скорости нарастания давления относитель-

i(o

невелики и приближаются к соответствующим значениям

показателей

двигателей с искровым зажиганием.

Цоэтому

дизель

работает мягче и менее шумно. Требования к топливной аппарату-

ре

для организации смесеобразования такого вида невелики.

Разделенные камеры сгорания имеют ряд недостатков:

малое проходное сечение горловины приводит

ц

повышенным

цотерям

при перетекании заряда между обеими полостями каме-

ры

сгорания, а это ухудшает

экономичность

дизеля;

при пуске непрогретого дизеля топливо впрыскивается на

^олодную

стенку, имеющую большую поверхность, что затруд-

няет пуск. Для повышения надежности пуска повышают сте-

пень

сжатия до 23 и в камере

сгорания

устанавливают свечу

накаливания.

55

Смесеобразование при наддуве предполагает увеличение цик-

ловой подачи топлива практически за то же время, что и в дизеле

без наддува. Ее можно повысить путем увеличения эффективного

проходного сечения

распыливающих

отверстий или увеличением

давлений впрыскивания

При наддуве плотность заряда в цилиндре увеличивается. По-

этому, чтобы обеспечить требуемое проникновение топливных

струй за

период

задержки

воспламенения, необходимо более

рез-

ко повысить давление впрыскивания с увеличением частоты вра-

щения и нагрузки, чем в дизеле без наддува.

При высоких степенях наддува применяют насос-форсунки или

топливные системы

аккумуляторного

типа.

Процессы сгорания и

тепловыделения.

Сгорание является слож-

ным физико-химическим процессом. Оно определяет энергети-

ческие, экономические и

эколргические

показатели цикла, дина-

мические нагрузки на детали двигателя. Хорошие показатели ра-

боты дизеля на номинальном режиме

достигаются

при тепловы-

делении,

начинающемся

в положении поршня за 5... 13° до ВМТ

и завершающемся на

45,..50°

после ВМТ.

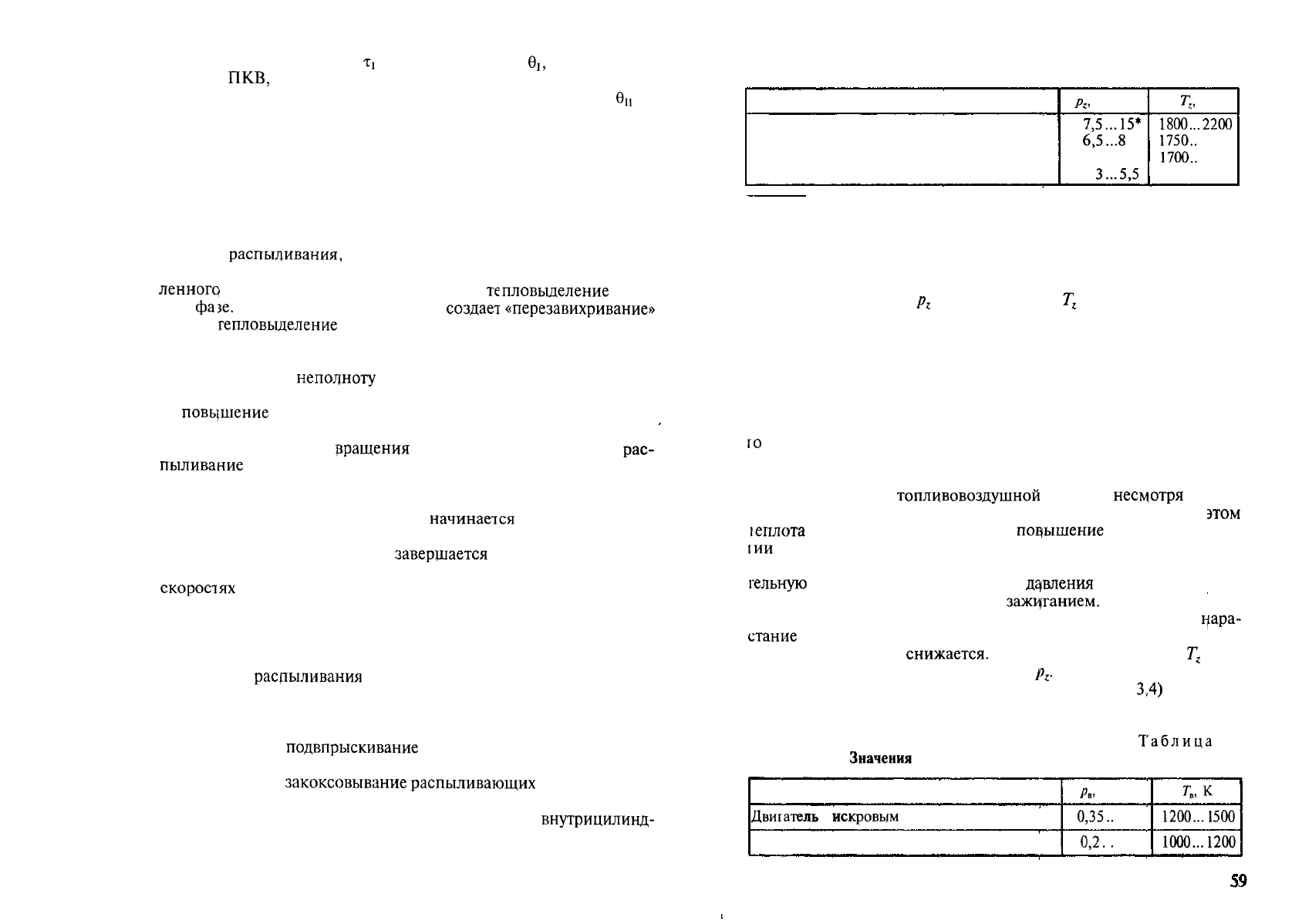

Процесс тепловыделения в

дизеле

можно условно разделить на

четыре фазы (рис.

3.11).

Первая фаза — период задержки воспламенения — начинается

с момента начала

впрыскивания

топлива и заканчивается в мр-

мент, когда давление в цилиндре в результате выделения

теплоты

становится

выше давления при сжатии воздуха без впрыскивания

топлива. Длительность фазы

определяют

как интервал времени

т,

или угол поворота

коленчатогр

вала

9,

Фаза включает процессы распада струй на капли, продвижения

капель по объему камеры сгорания, прогрева, частичного их испа-

рения и смешения с воздухом, а также время саморазгона хими-

ческих

реакций.

Неоднородность смеси по объему камеры сгорания

положительно влияет на развитие

воспламенения.

В некоторых ло-

кальных зонах камеры сгорания

существуют благоприятные усло-

вия для воспламенения бедной

по составу смеси даже при сред-

нем

а

= 6. Если большая часть

впрыснутого топлива успевает

испариться и

смешаться

с воз-

духом,

то в цилиндре

развивд-

ютс^

высокие

давления, что при-

водит к высоким динамическим

нагрузкам на детали двигателя и

росту его

шумоизлучения.

Н|а

длительность т, влияют

следующие факторы:

, град ПКВ

Рис.

3.11.

Индикаторная

диаграмма

и фазы процесса сгорания дизеля

56

воспламеняемость топлива улучшается при увеличении цета-

пового

числа топлива;

увеличение давления и температуры заряда в начале

впрыски-

пания

топлива сокращает

т,;

применение наддува также уменьша-

ет

т,.

В процессе эксплуатации из-за увеличения утечек заряда че-

рез кольца давление и температура заряда в конце сжатия могут

снижаться, а это приведет к увеличению

т,;

тип камеры сгорания оказывает влияние на т, из-за различий в

распределении топлива по объему заряда и в пристеночной зоне,

п

также в температуре стенок камеры сгорания;

увеличение интенсивности направленного движения заряда

несколько сокращает длительность задержки воспламенения;

интенсификация характеристик впрыскивания и

распылива-

ния

способствует небольшому сокращению

т,;

уменьшение

нагрузки, если начало подачи в зависимости от

на-

1

рузки

не

изменяется,

приводит к

незначительному

удлинению

т,;

увеличение частоты вращения способствует лучшему

распы-

ливанию топлива, повышению давления и температуры заряда

и

момент начала впрыскивания топлива, что сокращает

т„

но

продолжительнрсть

периода

6,

в градусах ПКВ нескодько возра-

стает.

Вторая фаза — фаза быстрого сгорания

8j

— начинается с мо-

мента отрыва кривой сгорания от линии сжатия и завершается

при

достижение

максимума давления. В этой фазе вначале сгорает

часть смеси, подготовленной к воспламенению за предыдущую

фазу

(т,),

а

затеи/f

процесс сгорания определяется смешением воз-

духа и топлива, подаваемого в данной фазе.

Развитие и

Длительность

второй фазы сгорания

Q\

определяют

следующие факторы:

количество и состояние топлива, поданного в цилиндр за вре-

мя

т,

и подаваемого в течение второй фазы сгорания; с увеличе-

нием

мелкости

распыливания

первых порций впрыскиваемого топ-

лива растут скорости тепловыделения и нарастания давления;

скорость движения заряда интенсифицирует тепловыделения в

фазе быстрого сгорания; однако при сильной

турбулизации

коли-

чество выделяемой теплоты

уменьшается;

тип камеры ргорания определяет количество топлива, попада-

ющее в пристеночную зону, и чем оно больше, тем меньше ско-

рости тепловыделения и нарастания давления;

увеличение нагрузки, т.е. количества впрыскиваемой порции

топлива,

и

длительности

подачи приводит к большей

продолжи

-

1ельности

второй фазы сгорания;

повышение частоты вращения приводит к улучшению распы-

ливания топлива, уменьшению продолжительности

впрыскива-

ния по времени, увеличению

интенсивности

движения заряда,

повышению температуры и давления и ускорению химических

57

реакций. При сокращении

T!

продолжительность

6

Ь

выраженная в

градусах

ПКВ,

почти не изменяется

Третья фаза — фаза быстрого диффузионного сгорания

6

U

—

начинается в момент достижения максимума давления и заверша-

ется в момент достижения максимума температуры. В этот период

происходит быстрое смешение воздуха с топливом, подаваемым в

пламя, а также интенсивное тепловыделение. В зонах с повышен-

ным содержанием топлива происходит активное образование сажи.

На продолжительность третьей фазы сгорания влияют следую-

щие факторы:

количество топлива, впрыскиваемого после начала сгорания и

качество

распыдивания,

увеличение скорости движения воздушного заряда до опреде-

ленного,

оптимального значения повышает

тепловыделение

в тре-

тьей

фазе.

Дальнейшее ее повышение

создает

«перезавихривание»

заряда,

тепловыделение

снижается, что связано с ухудшением рас-

пределения топлива в объеме заряда. При этрм происходит пере-

нос продуктов сгорания из зоны одного факела в зону другого.

Это увеличивает

неполноту

сгорания и приводит к дымлению

дизеля;

повышение

нагрузки и наддув увеличивают тепловыделение и

его скорость, а также длительность третьей фазы;

увеличение частоты

эращения

интенсифицирует подачу и

рас-

пыливание

топлива благодаря повышению скорости движения

заряда, при этом продолжительность третьей фазы по времени

сокращается.

Четвертая фаза — догорание —

начинается

с момента дости-

жения максимальной температуры цикла, т.е. практически после

завершения впрыскивания, и

завершается

по окончании тепло-

выделения. В ней происходит диффузионное сгорание при малых

скоростях

смешения паров топлива и воздуха.

На развитие четвертой фазы сгорания влияют следующие фак-

торы:

турбулентные пульсации заряда интенсифицируют процесс

догорания;

качертво

расдыливания

порций топлива, подаваемых в конце

впрыскивания, влияет на длительность процесса догорания топ-

лива. Чем больше диаметр капель, тем больше продолжается до-

горание и интенсивнее сажеобразование. Медленное завершение

впрыскивания ц

подвпрыскивание

вызывают затягивание процесса

сгорания и образование сажи, снижает надежность работы дизе-

ля, увеличивает

закоксовывание

распыливающих

отверстий и от-

ложения на деталях;

попадание трплива на холодные поверхности

внутрицилинд-

рового пространства затягивает догорание топлива и вызывает

перегрев дизеля;

58

Таблица 3.3

Значения параметров процесса сгорания

Тип двигателя

Дизель с неразделенной камерой сгорания

Дизель с пристеночным смесеобразованием

Дизель с разделенными камерами сгорания

Двигатель с искровым зажиганием

p

v

МПа

7,5.

..15*

6,5...

8

6...7,5

3...5.5

T

t

,

К

1800.

..2200

1750.. 2100

1700..

2000

2500... 2850

* Для двигателей с наддувом

наддув обычно несколько затягивает процесс догорания топ-

лива из-за роста продолжительности впрыскивания и ухудшения

распределения топлива по объему камеры сгорания.

Значения давления

p

t

и температуры

T

z

для различных типов

двигателей приведены в табл. 3.3.

3.5. Процесс расщирения

Процесс расширения происходит при рабочем ходе поршня, в

котором совершается положительная работа. При расширении из-

меняются давление, объем и площадь поверхности надпоршнево-

го

пространства. Процесс сопровождается также потерями неболь-

шого количества рабочего тела через поршневые кольца.

В процессе расширения после прохождения поршнем ВМТ про-

должается сгорание

тошщвовоздушной

смеси и,

несмотря

на уве-

личение объема, повышается давление. Выделяющаяся при

этом

1егоюта

расходуется в основном на

повышение

внутренней энер-

i

ии

рабочего тела, частично отводится через поверхности камеры

сгорания в систему охлаждения, а также используется на положи-

тельную

работу. В дизелях увеличение

давления

продолжается доль-

ше, чем в двигателях с искровым

зажиганием.

При дальнейшем перемещении поршня в сторону НМТ

tfapa-

стание

давления замедляется, оно достигает максимального зна-

чения, а затем резко

снижается.

Максимальное значение

T

z

в ци-

линдре достигается позже максимума

p

z

.

Значения параметров процесса расширения (табл.

3,4)

зависят от

типа двигателя, его конструктивных особенностей и режима работы.

Таблица 3.4

Значения

параметров процесса расширения

Тип двигателя

Двигатель

с

искровьщ

зажиганием

Дизель

А,,

МПа

0,35.. 0,5

0,2.. 0,4

Г

В)

К

1200.

.Л

500

1000...1200