Трутко А.Ф. Методы расчета транзисторов

Подождите немного. Документ загружается.

Скольку плотность первой из них уменьшается при воз-

растании напряженности внутреннего по

Л

я в эмнттер-

нои области, это означает, что в случае неоднородного

распределения концентрации примеси внутри эмиттера

наблюдается некоторое увеличение коэффициента ин-

жекции по сравнению со случаем однородного распре-

деления.

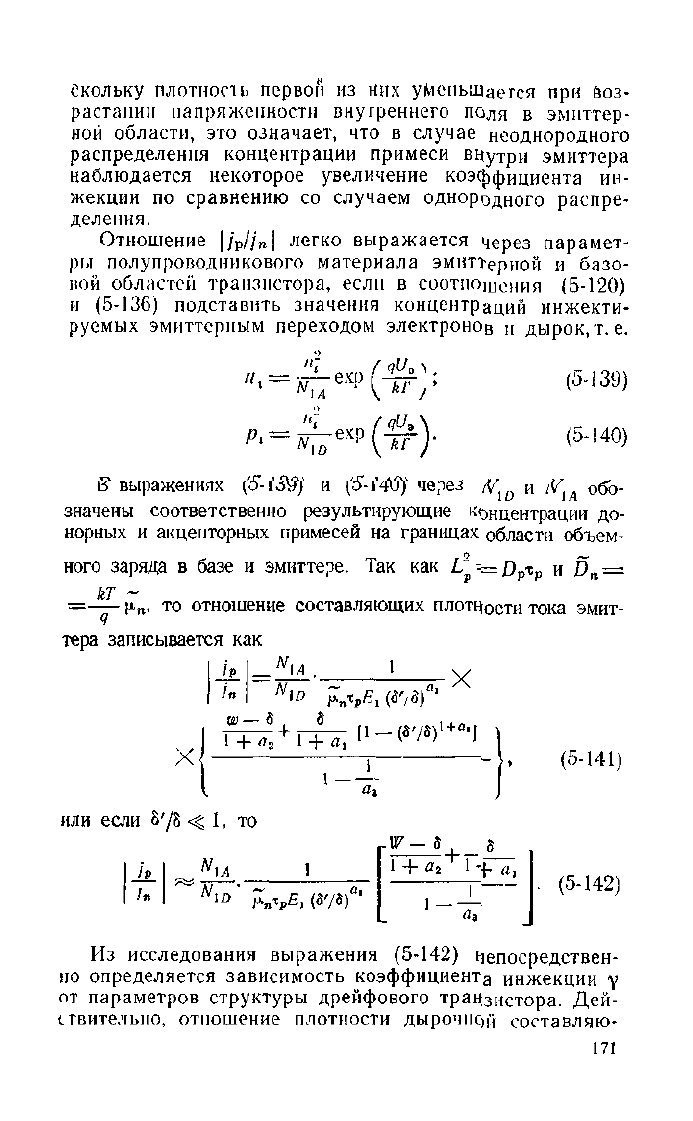

Отношение

|/

р

//п|

легко выражается через парамет-

ры полупроводникового материала эмитт-ерной и базо-

вой областей транзистора, если в соотношения (5-120)

и (5-136) подставить значения концентраций инжекти-

руемых эмиттерным переходом электронов и дырок, т. е.

"г

Р,

=• -~- ехр [ -~

N

\A \

kl

J

-ь^т

(5-139)

(5-140)

Б выражениях (5-{39) и (5-{40) через дл

и

iY обо-

значены соответственно результирующие концентрации до-

норных и акцепторных примесей на границах области объем-

ного заряда в базе и эмиттере. Так как L"-=

£)

рТр

и

D

n

=

kT ~

=— ji

n

, то отношение составляющих плотности тока эмит-

V

тера записывается как

h

N

\А

N

W

?.

яЪ

Е

х

{*'1б)

77^

Х

•

+

-

X

или если 8'/8 <^ 1, то

\ + а

2

1

+ л,

[1 — (З'/З)

+а

']

1

/р

/п

\А

1

r

w—

a

w

JV*E, (37

-f a,

(5-141)

(5-142)

Из исследования выражения (5-142) Непосредствен-

но определяется зависимость коэффициента инжекции у

от параметров структуры дрейфового транзистора. Дей-

ствительно, отношение плотности дырочнсщ еоетавляю-

171

щеп тока к электронной уменьшается при уменьшении

протяженности участка торможения б, которое может

быть достигнуто за счет увеличения градиента распре-

деления результирующей примесной концентрации. Кро-

ме того, это отношение уменьшается при увеличении

показателей степеней а

2

и а

3

кривых, аппроксимирую-

щих распределение результирующей концентрации со-

ответственно на участке ускорения в базе и внутри

эмиттерной области.

Часто бывает более удобно пользоваться коэффициентом

передачи по току для включения по схеме с общим эмит-

тером a

Ki6

==——г- Выражая этот коэффициент через отно-

шение составляющих плотностей токов, нетрудно найти,

что

ак

-

б

=

7^^^'(-«г)

X

х(

„_» / —— г

(5

"

143)

Полученное соотношение для коэффициента а

К

б

транзистора с участком тормозящего электрического

поля в базе интересно сравнить с аналогичным соотно-

шением для коэффициента

а

и

к

г>

транзистора, имеющего

внутри базы только ускоряющее электрическое поле.

В соответствии с данными работ [Л. 2, 3] выражение

для плотности электронной составляющей токаэмиггера

можно записать как

г

—

л£л-

п

2

ех1}

'ч£±\

1 П_

Btfpes

Я

»

еХ1

\

kT У

где

w

\ N

1X3

(x) dx

вез

w

представляет собой результирующую примесную кон-

центрацию, усредненную по ширине базовой области.

172

(5-144)

(5-145)

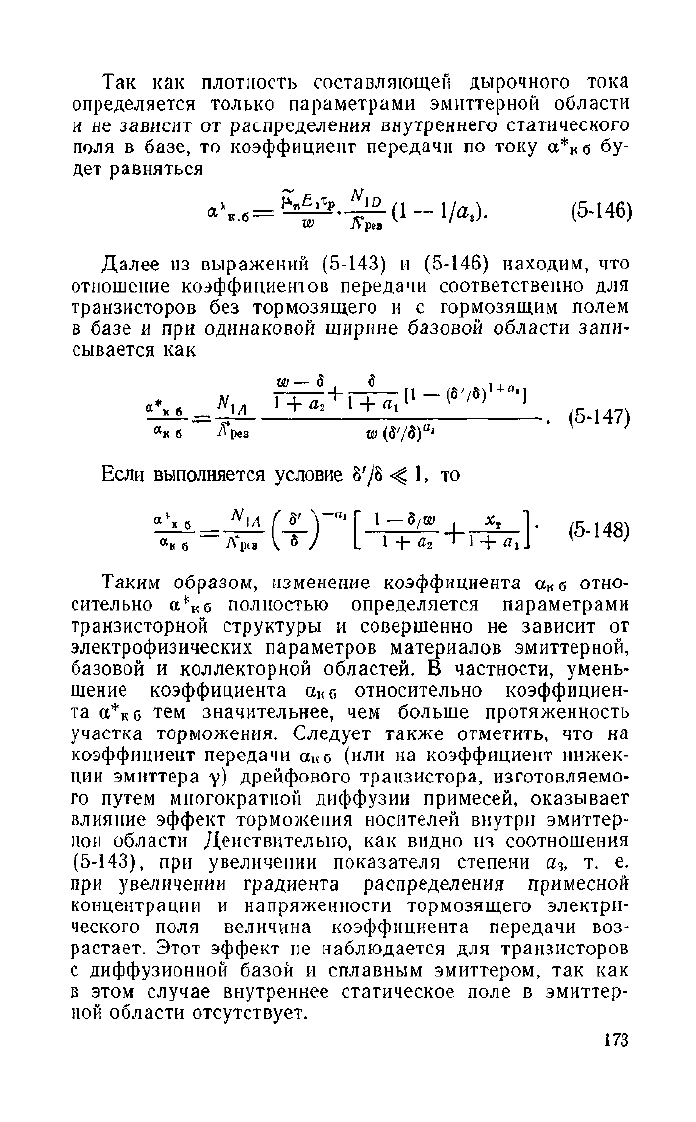

Так как плотность составляющей дырочного тока

определяется только параметрами эмиттерной области

и не зависит от распределения внутреннего статического

поля в базе, то коэффициент передачи по току

а*

к

б

бу-

дет равняться

N.

К

-

б

~

W

Л*ре

8

Щъ.-^Ц-Ча,).

(5-146)

Далее из выражений (5-143)

и

(5-146) находим, что

отношение коэффициентов передачи соответственно для

транзисторов без тормозящего

и с

тормозящим полем

в базе и при одинаковой ширине базовой области запи-

сывается как

[1 —

(S'/8)

1

+ a

']

*К 6

_

N

\A

' +

«2

1

+

«1

"кб

Л

р

е8

w(8'/i)

ai

Если выполняется условие 8'/8 < 1, то

аК.

. N.

(5-147)

Таким образом, изменение коэффициента а

К

б отно-

сительно а^кб полностью определяется параметрами

транзисторной структуры

и

совершенно не зависит от

электрофизических параметров материалов эмиттерной,

базовой

и

коллекторной областей. В частности, умень-

шение коэффициента а

к

г,

относительно коэффициен-

та

а*кб

тем значительнее, чем больше протяженность

участка торможения. Следует также отметить, что на

коэффициент передачи

GC

K

G

(или на коэффициент инжек-

ции эмиттера у) дрейфового транзистора, изготовляемо-

го путем многократной диффузии примесей, оказывает

влияние эффект торможения носителей внутри эмиттер-

ной области Действительно, как видно из соотношения

(5-143),

при увеличении показателя степени

а,, т. е.

при увеличении градиента распределения примесной

концентрации

и

напряженности тормозящего электри-

ческого поля величина коэффициента передачи воз-

растает. Этот эффект не наблюдается для транзисторов

с диффузионной базой и сплавным эмиттером, так как

в этом случае внутреннее статическое поле

в

эмиттер-

ной области отсутствует.

173

Ml.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТЕПЕНЕЙ

АППРОКСИМИРУЮЩИХ КРИВЫХ

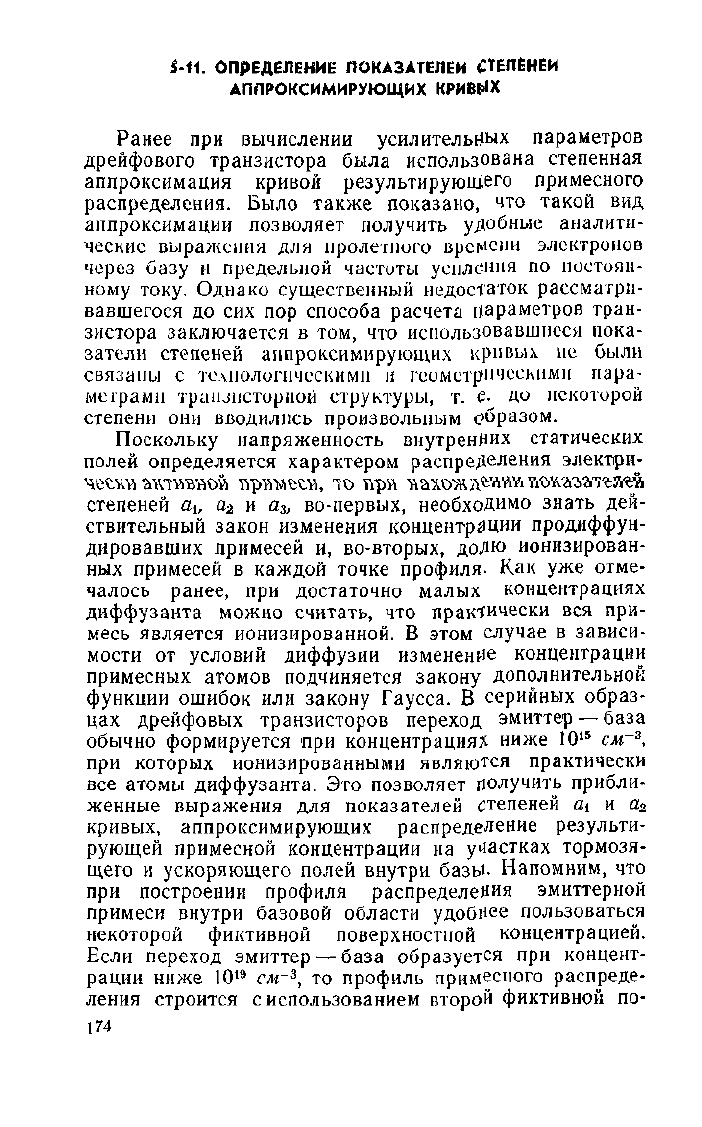

Ранее при вычислении усилительных параметров

дрейфового транзистора была использована степенная

аппроксимация кривой результирующего примесного

распределения. Было также показано, что такой вид

аппроксимации позволяет получить удобные аналити-

ческие выражения для пролетного времени электронов

через базу и предельной частоты усиления по постоян-

ному току. Однако существенный недостаток рассматри-

вавшегося до сих пор способа расчета параметров тран-

зистора заключается в том, что использовавшиеся пока-

затели степеней аппроксимирующих кривых не были

связаны с телнологическимп и геометрическими пара-

метрами транзисторной структуры, т. £• До некоторой

степени они вводились произвольным образом.

Поскольку напряженность внутренних статических

полей определяется характером распределения электри-

чески активной примета, то при нахождении показателей

степеней а

ь

а

2

и а

3

, во-первых, необходимо знать дей-

ствительный закон изменения концентрации продиффун-

дировавших примесей и, во-вторых, долю ионизирован-

ных примесей в каждой точке профиля. Как уже отме-

чалось ранее, при достаточно малых концентрациях

диффузанта можно считать, что практически вся при-

месь является ионизированной. В этом случае в зависи-

мости от условий диффузии изменение концентрации

примесных атомов подчиняется закону дополнительной

функции ошибок или закону Гаусса. В серийных образ-

цах дрейфовых транзисторов переход эмиттер — база

обычно формируется при концентрациях ниже 10

15

см~

3

,

при которых ионизированными являются практически

все атомы диффузанта. Это позволяет получить прибли-

женные выражения для показателей степеней ах и а

2

кривых, аппроксимирующих распределение результи-

рующей примесной концентрации на участках тормозя-

щего и ускоряющего полей внутри базЫ- Напомним, что

при построении профиля распределения эмиттернои

примеси внутри базовой области удобнее пользоваться

некоторой фиктивной поверхностной концентрацией.

Если переход эмиттер — база образуется при концент-

рации ниже 10

19

см-

3

, то профиль примесного распреде-

ления строится с использованием второй фиктивной по-

174

верхностной концентрации

N*

s0

,

способ определения

которой был предложен в предыдущем изложении.

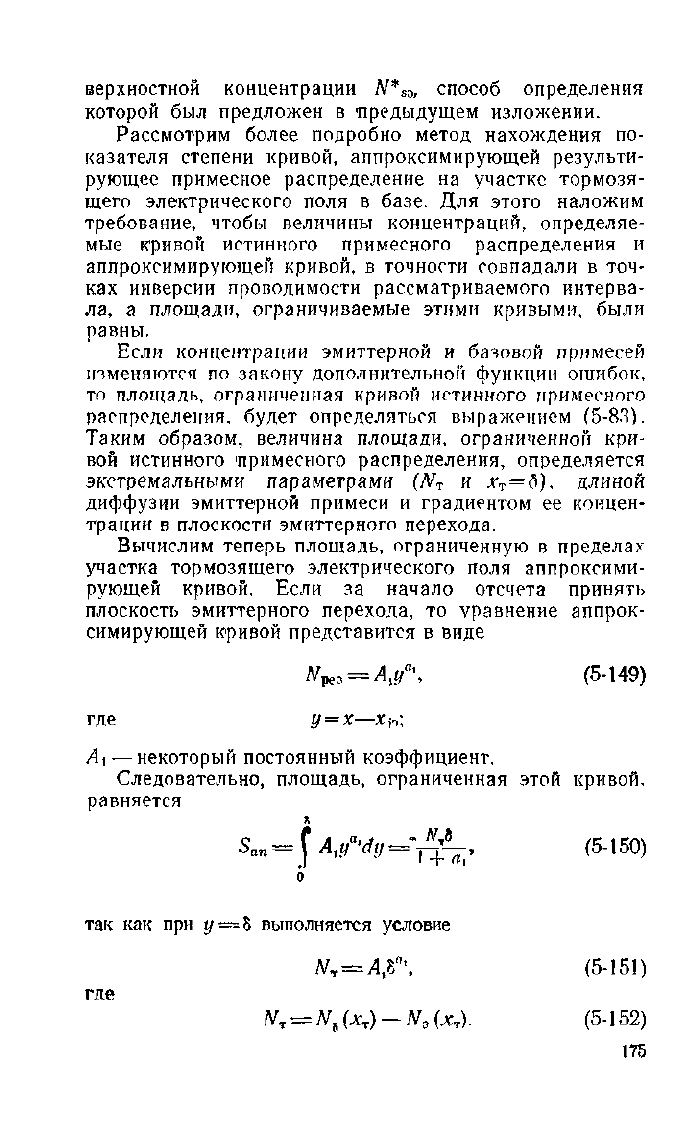

Рассмотрим более подробно метод нахождения по-

казателя степени кривой, аппроксимирующей результи-

рующее примесное распределение на участке тормозя-

щего электрического поля в базе. Для этого наложим

требование, чтобы величины концентраций, определяе-

мые кривой истинного примесного распределения и

аппроксимирующей кривой, в точности совпадали в точ-

ках инверсии проводимости рассматриваемого интерва-

ла, а площади, ограничиваемые этими кривыми, были

равны.

Если концентрации эмиттерной и базовой примесей

изменяются по закону дополнительной функции ошибок,

то площадь, ограниченная кривой истинного примесного

распределения, будет определяться выражением (5-83).

Таким образом, величина площади, ограниченной кри-

вой истинного примесного распределения, определяется

экстремальными параметрами (JV

T

И ж

т

= б), длиной

диффузии эмиттерной примеси и градиентом ее концен-

трации в плоскости эмнттерного перехода.

Вычислим теперь площадь, ограниченную в пределах

участка тормозящего электрического поля аппроксими-

рующей кривой. Если за начало отсчета принять

плоскость эмиттерного перехода, то уравнение аппрок-

симирующей кривой представится в виде

АГ

ре

з = А?Л (5-149)

где у =

х—Я;

п

;

А\

— некоторый постоянный коэффициент.

Следовательно, площадь, ограниченная этой кривой,

равняется

S

an

=

J"

A,y

a

'dy ="7^. (5-150)

6

так как при у =

Ь

выполняется условие

АГ

Т

= Д8

П

\ (5-151)

где

/V

T

== N

b

(x

T

) — N

3

(л,). (5-152)

175

Приравняв соотношения (5-83) и (5-150), получим:

а, = ~ 1, (5-153)

81 —

2N

T

dx

1э

где

/

8

= 21Лу

э

.

Как видно из полученного соотношения, показатель

степени а^ оказывается полностью определенным коор-

динатами участка торможения, концентрацией результи-

рующего примесного распределения в точке инверсии

направления вектора напряженности внутреннего стати-

ческого поля и условиями диффузии эмиттерной приме-

си.

В частности, при увеличении концентрации JV

T

и

уменьшении характеристической длины диффузии /

а

ве-

личина показателя степени а

4

уменьшается.

Аналогичным способом можно вычислить показатель

степени кривой, аппроксимирующей распределение при-

месной концентрации на участке ускоряющего поля

в базе. Для этого необходимо наложить требование,

чтобы значения концентраций, задаваемые истинным и

аппроксимирующим распределениями, были равны

в граничных точках участка ускоряющего электрическо-

го поля. Если считать, что концентрация базовой и

коллекторной примесей изменяются по закону дополни-

тельной функции ошибок, а концентрация эмиттерной

примеси на этом участке не оказывает заметного влия-

ния на результирующее примесное (распределение, то

показатель степени а

г

будет определяться из соотноше-

ния

w

~

b

1, (5-154)

А

'2N

r

dN

b

dx

где

l

b

= 2\TD

b

L.

Наибольшие трудности встречаются при определении

показателя степени я

5

кривой, аппроксимирующей при-

месное распределение в эмиттерной области транзисто-

ра. Действительно, эмпттерная область формируется

при очень высоких поверхностных концентрациях при-

176

меси, близких к пределу растворимости при температуре

диффузии. В этом случае введенные примесные атомы

находятся как в ионизированном, так и в нейтральном

состоянии, причем тормозящий эффект обусловлен

только распределением ионизированных атомов, являю-

щихся электрически активными. Однако распределение

концентрации таких атомов не удается выразить в удоб-

ной математической форме, так как для этого требуются

введение двух фиктивных поверхностных концентраций

(см.

[Л 139]) и, кроме того, учет степени ионизации

в каждой точке примесного профиля. Поэтому величи-

на показателя степени а

3

гораздо проще определяется

путем эмпирической аппроксимации реального распре-

деления ионизированных примесных атомов, способ по-

строения которого был предложен ранее.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

КОНСТРУКЦИИ КОРПУСОВ ТРАНЗИСТОРОВ

6-1.

ОБЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ КОРПУСА

По своей конструкции транзисторы состоят из двух

основных частей: кристалла с р-п-р или п-р-п структу-

рой и корпуса.

Корпус транзистора предназначен:

для размещения и жесткого крепления кристалла и

позволяет осуществить надежный электрический кон-

такт с электродами активных областей на кристалле

(эмиттером, базой и коллектором);

для отвода тепла от кристалла;

для защиты кристалла с переходом от различных

механических и климатических воздействий;

для размещения и крепления транзистора в аппара-

туре как основного назначения, так в измерительной и

испытательной.

Как правило, все корпуса (кроме случаев герметиза-

ции пластмассой) представляют собой герметичный

объем с металлическими стенками, в которых размещен

кристалл и сквозь которые через изоляторы (стекло или

керамику) проходят металлические выводы. По мате-

риалу изолятора корпуса разделяются на два основных

типа- металлостеклянные и металлокерамические Кон-

структивно корпус состоит из двух основных частей:

177

основания и баллона, которые после монтажа кристал-

ла соединяются герметично с помощью электроконтакт-

ной сварки, холодной сварки или пайки.

Основание предназначено для размещения на нем

кристалла и состоит, как правило, из следующих основ-

ных частей: фланца, изоляторов и выводов.

Баллон предназначен для окончательной герметиза-

ции корпуса и представляет собой, как правило, метал-

лическую деталь в виде чашки с буртиком. Однако

часто в корпусах мощных транзисторов с выводами,

направленными вверх по отношению к плоскости тепло-

отвода, изоляторы и выводы располагаются в самом

баллоне.

В металлостекляппых корпусах соединения металли-

ческих деталей с изолятором (стеклом) осуществляются

с помощью металлостеклянного спая, основанного на

адгезии стекла к металлу за счет растворения окисной

пленки последнего в расплавленном стекле.

В металлокерамических корпусах соединения метал-

лических деталей с изолятором (керамикой) осущест-

вляются с помощью металлокерамического спая, осно-

ванного на пайке твердыми припоями керамики, метал-

лизированной молибдено-марганцевой пастой.

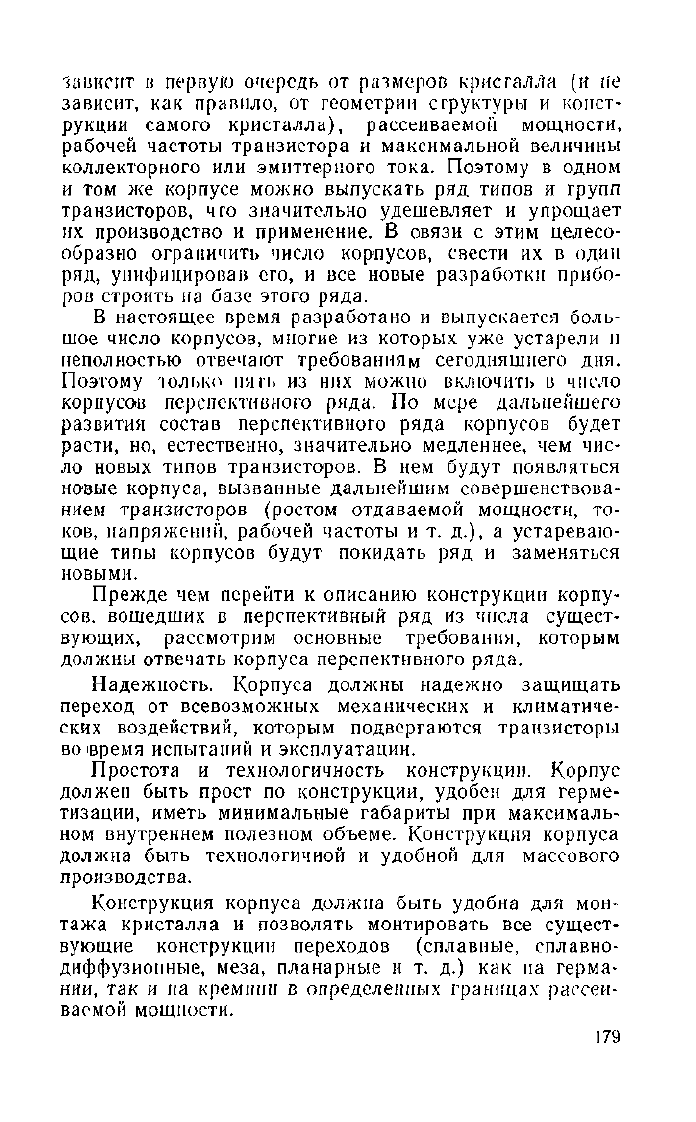

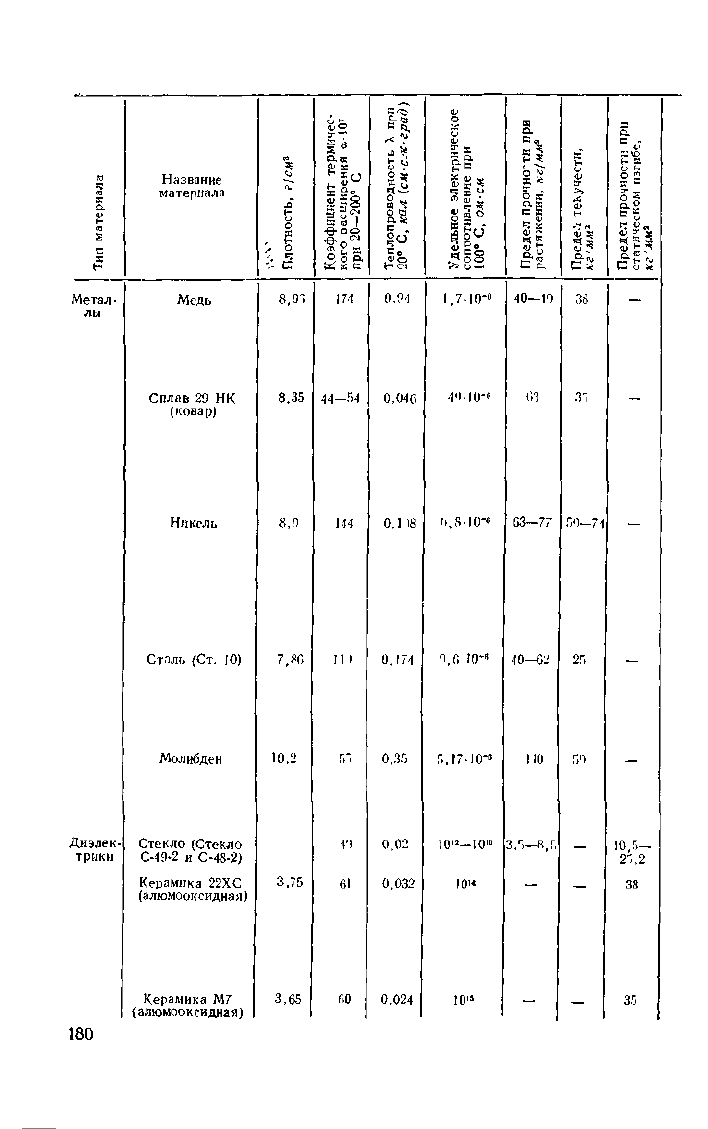

Материалы, используемые для изготовления корпу-

сов транзисторов, и их основные характеристики при-

ведены в табл. 6-1.

Существуют следующие способы монтажа кристалла

на основание корпуса:

непосредственная напайка кристалла на фланец или

вывод основания;

монтаж кристалла с помощью держателя (при этом

возможны предварительная напайка кристалла на дер-

жатель с последующей припайкой или приваркой

последнего к фланцу или выводу основания и напайка

кристалла па держатель, который предварительно при-

варен или припаян к фланцу основания).

Наличие держателя в корпусе определяется конст-

рукцией транзистора и его параметрами.

6-2. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЯД КОРПУСОВ ТРАНЗИСТОРОВ

В настоящее время существует много различных ти-

пов транзисторов и нецелесообразно для каждого типа

иметь свой корпус. Конструкция корпуса транзистора

178

зависит в первую очередь от размеров кристалла (и не

зависит, как правило, от геометрии структуры и конст-

рукции самого кристалла), рассеиваемой мощности,

рабочей частоты транзистора и максимальной величины

коллекторного или эмиттерпого тока. Поэтому в одном

и том же корпусе можно выпускать ряд типов и групп

транзисторов, чго значительно удешевляет и упрощает

их производство и применение. В связи с этим целесо-

образно ограничить число корпусов, свести их в один

ряд, унифицировав его, и все новые разработки прибо-

ров строить на базе этого ряда.

В настоящее время разработано и выпускается боль-

шое число корпусов, многие из которых уже устарели и

неполностью отвечают требованиям сегодняшнего дня.

Поэтому только пять из них можно включить в число

корпусов перспективного ряда. По мере дальнейшего

развития состав перспективного ряда корпусов будет

расти, но, естественно, значительно медленнее, чем чис-

ло новых типов транзисторов. В нем будут появляться

новые корпуса, вызванные дальнейшим совершенствова-

нием транзисторов (ростом отдаваемой мощности, то-

ков,

напряжений, рабочей частоты и т. д.), а устареваю-

щие типы корпусов будут покидать ряд и заменяться

новыми.

Прежде чем перейти к описанию конструкции корпу-

сов,

вошедших в перспективный ряд из числа сущест-

вующих, рассмотрим основные требования, которым

должны отвечать корпуса перспективного ряда.

Надежность. Корпуса должны надежно защищать

переход от всевозможных механических и климатиче-

ских воздействий, которым подвергаются транзисторы

во время испытаний и эксплуатации.

Простота и технологичность конструкции. Корпус

должен быть прост по конструкции, удобен для герме-

тизации, иметь минимальные габариты при максималь-

ном внутреннем полезном объеме. Конструкция корпуса

должна быть технологичной и удобной для массового

производства.

Конструкция корпуса должна быть удобна для мон-

тажа кристалла и позволять монтировать все сущест-

вующие конструкции переходов (сплавные, сплавно-

диффузиопные, меза, пленарные и т. д.) как на герма-

нии, так и на кремнии в определенных границах рассеи-

ваемой мощности.

179

Название

материала

-- С

Е °

ак

о х

1-

In

S

я

I

-в-

QO

г £ я

g*

о а

п.*

II

§1

0J °" S

с5к

Метал-

лы

ДиэлеК'

трики

Медь

Сплав

29 НК

(ковар)

Никель

8,91

.35

174

44—54

8,9

144

Сталь

(Ст. 10)

Молибден

Стекло (Стекло

С-49-2

и

С-48-2)

Керамика 22ХС

(алюмооксидная)

Керамика

М7

(алюмооксидная)

7,86

10,2

3,75

3,65

60

0,94

0,046

0,11

0.174

0,02

0,032

0.024

1,7-10-°

40—49

38

.15

liS-iO"»

63—77

59—71

9,6 ID"»

5,17- КГ»

10"—

Ш'

в

40—62

10,5-

25,2

38

180