Таненбаум Э. Компьютерные сети

Подождите немного. Документ загружается.

314 Глава 4. Подуровень управления доступом к среде

Обычная конфигурация беспроводных локальных сетей подразумевает нали-

чие офисного здания с заранее размещенными в нем базовыми станциями (назы-

ваемыми также точками доступа). Все базовые станции соединены друг с другом

медным проводом или оптоволоконным кабелем. Если мощность передатчиков

базовых станций и переносных компьютеров настроена так, что диапазон приема

составляет около 3-4 м, то каждая комната становится сотой, а все здание пре-

вращается в большую сотовую систему, подобную традиционной сотовой теле-

фонной системе, описанной в главе 2. В отличие от обычной сотовой системы, у

каждой соты в данном случае всего один канал, покрывающий весь доступный

частотный диапазон и работающий со всеми станциями, находящимися в нем.

Обычно пропускная способность такого канала составляет от 1 до 2 Мбит/с.

В дальнейших рассуждениях для простоты мы допустим, что все передатчики

работают в неком фиксированном диапазоне. Когда приемник попадает в зону

приема двух активных передатчиков, результирующий сигнал искажается и ста-

новится бесполезен, поэтому здесь мы больше не будем рассматривать системы

типа CDMA. Важно понимать, что в некоторых беспроводных ЛВС не все стан-

ции находятся в пределах досягаемости друг друга, что приводит к возникнове-

нию разного рода сложностей. Кроме того, при установке беспроводных сетей в

помещении присутствие стен между станциями может оказать сильнейшее влия-

ние на эффективный диапазон каждой станции.

Можно наивно попытаться применить в локальных беспроводных сетях про-

токол CSMA (Carrier-Sense Multiple Access — множественный доступ с опросом

несущей) — просто прослушивать эфир и осуществлять передачу только тогда,

когда он никем не занят. Однако проблема заключается в том, что в действитель-

ности имеет значение интерференция на приемнике, а не на передатчике, поэто-

му этот протокол здесь не годится. Чтобы наглядно увидеть суть проблемы, рас-

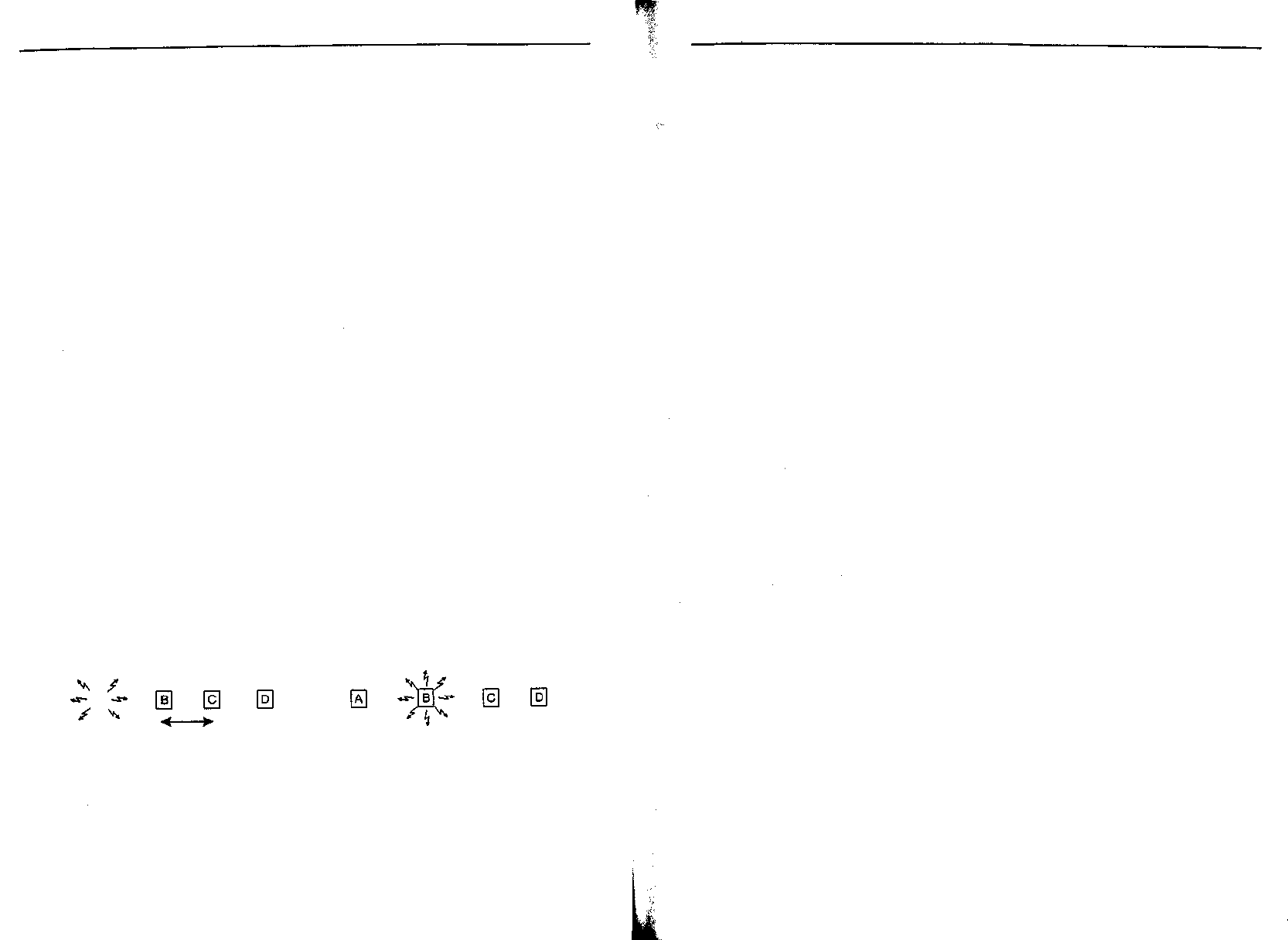

смотрим рис. 4.11, где показаны четыре беспроводные станции. Для нашей

проблемы не имеет значения, какая из них является базовой, а какая — перенос-

ной. Мощность передатчиков такова, что интерферировать могут только сосед-

ние станции, то есть А с В, С с В и D, но не с А.

h

k

Зона радиоприема

а б

Рис. 4.11. Беспроводная локальная сеть: А передает (а); В передает (б)

Сначала рассмотрим, что происходит, когда станция А передает станции В,

как изображено на рис. 4.11, а. Если станция С опрашивает канал, то она не бу-

дет слышать станцию А, поскольку та расположена слишком далеко, и может

прийти к неверному выводу о том, что канал свободен и что можно посылать

данные. Если станция С начнет передавать, она будет интерферировать со стан-

цией В и исказит кадр, передаваемый станцией А. Проблема, заключающаяся

Протоколы коллективного доступа 315

втом, что одна станция не может слышать возможного конкурента, поскольку

конкурент расположен слишком далеко от нее, иногда называется проблемой

скрытой станции.

Теперь рассмотрим обратную ситуацию: станция В передает станции А, как

показано на рис. 4.11, 5. Станция С при опросе канала слышит выполняемую пе-

редачу и может ошибочно предположить, что она не может передавать данные

станции D, когда в действительности такая передача создала бы помехи только в

зоне от станции В до станции С, где в данный момент не ведется прием. Такая

ситуация иногда называется проблемой засвеченной станции.

Проблема заключается в том, что перед тем как начать передачу, станции не-

обходимо знать, есть ли какая-нибудь активность вблизи приемника. Протокол

CSMA же всего лишь может сообщить об активности вокруг станции, опраши-

вающей канал. В случае передачи по проводу все сигналы достигают всех стан-

ций, поэтому во всей системе одновременно только одна станция может вести

передачу. В системе с использованием радиосвязи, радиус передачи и приема ко-

торой ограничен небольшими зонами, одновременно могут передавать несколько

станций, если только они передают различным принимающим станциям, нахо-

дящимся достаточно далеко друг от друга.

Можно представить себе этот вопрос и по-другому. Допустим, в офисном зда-

нии у каждого работника имеется беспроводной портативный компьютер. И вот,

например, Линда хочет отправить сообщение Марку. Компьютер Линды контро-

лирует то, что происходит вокруг него, и, не обнаружив никакой активности, на-

чинает передачу. В комнате, где находится Марк, при этом может возникнуть

коллизия из-за того, что кто-то третий передает ему данные одновременно с

Линдой. Ее компьютер, естественно, этого обнаружить не может.

Протоколы МАСА и MACAW

Одним из первых протоколов, разработанных для беспроводных локальных се-

тей, является МАСА (Multiple Access with Collision Avoidance — множественный

доступ с предотвращением столкновений) (Кагп, 1990). Идея, лежащая в основе

этого протокола, заключается в том, что отправитель заставляет получателя пере-

дать короткий кадр, чтобы окружающие станции могли услышать эту передачу и

воздержаться от действий на время, требуемое для приема большого информаци-

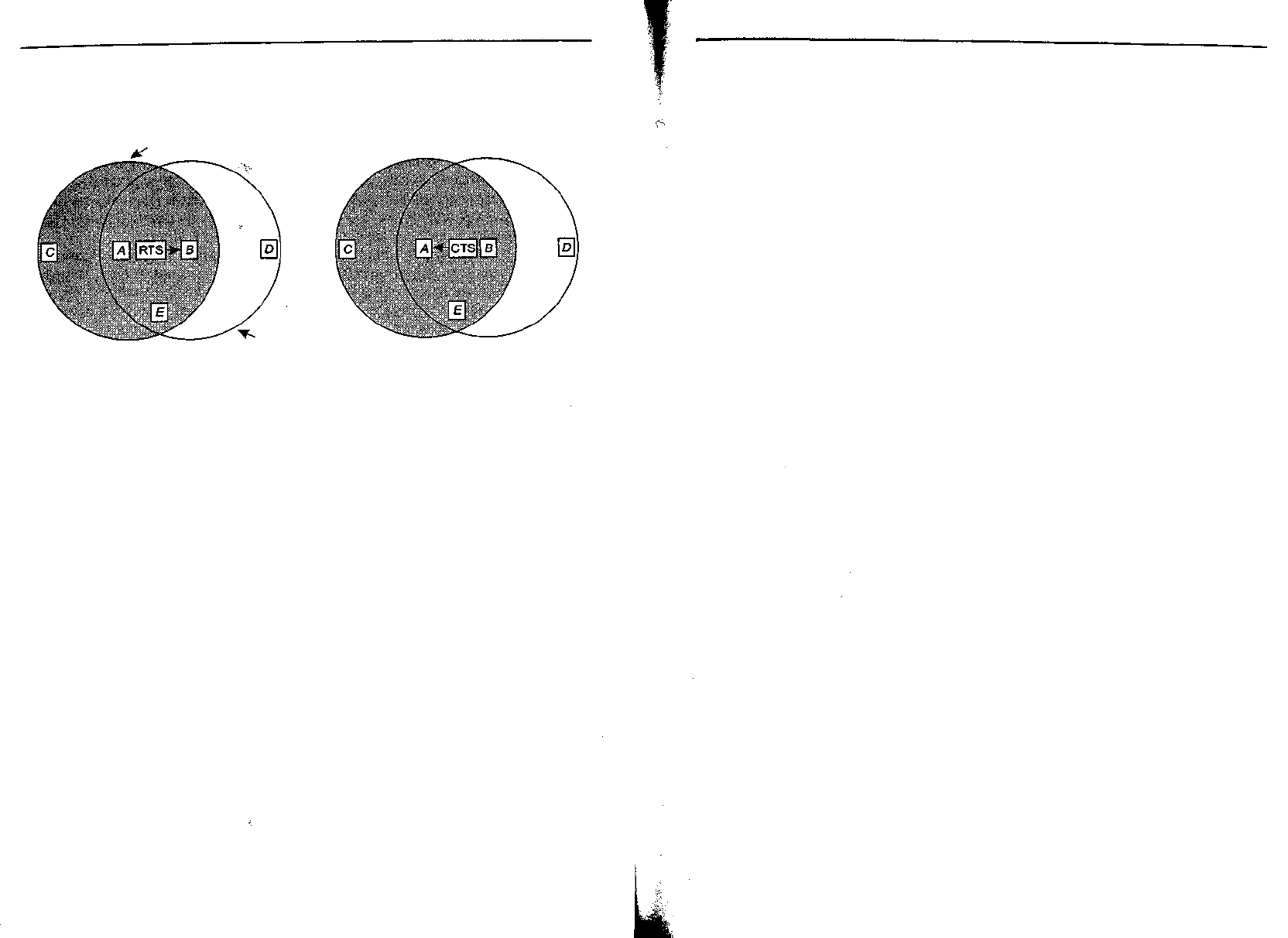

онного кадра. Протокол МАСА проиллюстрирован на рис. 4.12.

Рассмотрим ситуацию, в которой станция А передает станции В. Станция А

начинает с того, что посылает станции В кадр RTS (Request To Send - запрос на

передачу), как показано на рис. 4.12, а. Этот короткий кадр (30 байт) содержит

длину кадра данных, который последует за ним. Затем станция В отвечает кад-

ром CTS (Clear To Send — разрешение передачи), как показано на рис. 4.12, б.

Кадр CTS также содержит длину информационного кадра (скопированную из

кадра RTS). Приняв кадр CTS, станция А начинает передачу.

Теперь посмотрим, как реагируют станции, которые слышат передачу одного

из этих кадров. Любая станция, которая слышит кадр RTS, находится близко к

станции А и поэтому должна хранить молчание, пока кадр CTS не будет принят

станцией А. Станции, слышащие кадр CTS, находятся вблизи от станции В, еле-

316 Глава 4. Подуровень управления доступом к среде

Сеть Ethernet 317

довательно, должны воздержаться от передачи, пока станция В не получит кадр

данных, длину которого они могут узнать из кадра CTS.

Радиус передать ка А

Радиус

передатчика в

а б

Рис. 4.12. Протокол МАСА: станция Л посылает кадр RTS станции В (а); станция S отвечает

кадром CTS станции А (б)

На рис. 4.12 станция С находится в зоне станции А, но не входит в зону стан-

ции В. Поэтому она слышит кадр RTS, передаваемый станцией А, но не слышит

кадр CTS, которым отвечает станция В. Поскольку она не интерферирует с кад-

ром CTS, она не обязана воздерживаться от передачи в то время, пока пересыла-

ется информационный кадр. Станция D, напротив, находится близко от стан-

ции В, но далеко от станции А. Она не слышит кадра RTS, но слышит кадр CTS,

а это означает, что она находится вблизи станции, собирающейся принять кадр с

данными. Поэтому ей нельзя вести передачу, пока этот кадр не будет передан.

Станция Е слышит оба управляющих сообщения и так же, как и станция D,

должна хранить молчание, пока не будет завершена передача информационного

кадра.

Несмотря на все меры предосторожности, конфликты все равно могут про-

изойти. Например, станции В и С могут одновременно послать кадры RTS стан-

ции А. При этом кадры столкнутся и не будут приняты. В этом случае передатчи-

ки, не услышав кадр CTS в установленный срок, ждут случайное время и после

этого повторяют попытку. Алгоритм выдержки времени, использующийся в слу-

чае конфликта, называется двоичным экспоненциальным откатом, и мы изучим

его, когда будем рассматривать сеть Ethernet.

Основываясь на изучении модели протокола МАСА, Бхаргаван (Bharghavan)

со товарищи в 1994 году осуществили тонкую настройку протокола МАСА, что-

бы улучшить его производительность. Новый протокол был назван MACAW

(МАСА for Wireless — МАСА для беспроводных сетей). Для начала исследовате-

ли заметили, что без подтверждений на уровне передачи данных потерянные

кадры не передавались повторно, пока их нехватку не обнаруживал транспорт-

ный уровень. Для решения этой проблемы был введен кадр подтверждения

(АСК), которым получатель отвечал на каждый успешно принятый кадр дан-

ных. Кроме того, было использовано свойство протокола CSMA — станции нау-

чились прослушивать эфир и воздерживаться от передачи кадра RTS, если ря-

дом уже кто-то передавал такой же кадр той же станции. Также было решено

связать алгоритм выдержки времени (в случае конфликта) не с отдельной стан-

цией, а с потоком данных, то есть с парой станций «источник - приемник». Это

изменение протокола очень улучшило его. Наконец, был добавлен механизм об-

мена между станциями информацией о перегрузке. Кроме того, алгоритм вы-

держки времени в случае конфликта был несколько смягчен, что улучшило про-

изводительность системы.

Сеть Ethernet

Итак, мы в целом закончили обсуждение общих вопросов, касающихся протоко-

лов распределения канала. Пришло время перейти к практическим приложени-

ям, в частности, к локальным сетям. Как уже было сказано в разделе «Ethernet»

(глава 1), IEEE в свое время разработал серию стандартов IEEE 802, описывающих

локальные и региональные сети. Некоторые стандарты выжили, некоторые — нет

(см. табл. 1.4). Люди, верящие в реинкарнацию, считают, что одним из членов

Ассоциации стандартов IEEE является вновь родившийся Чарльз Дарвин, отбра-

ковывающий слабые технологии. В общем-то, действительно выжили сильней-

шие. Наиболее важны стандарты 802.3 (Ethernet) и 802.11 (беспроводные ЛВС).

О 802.15 (Bluetooth) и 802.16 (беспроводные региональные сети) говорить всерь-

ез пока не приходится. Впрочем, в пятом издании этой книги, вероятно, можно

будет найти соответствующий анализ. В стандартах 802.3 и 802.11 физические

уровни и уровни управления доступом к среде (MAC) различаются. Однако уже

подуровни управления логическим соединением (LLC, определен стандартом

802.2) схожи, что позволяет организовать единое сопряжение с сетевым уровнем.

Мы уже представили в общих чертах Ethernet в разделе «Ethernet» (глава 1)

и больше не будем повторять этот материал. Вместо этого мы сразу обратимся к

рассмотрению таких технических деталей построения сетей Ethernet, как прото-

колы, а также новые технологии высокоскоростной (гигабитной) сети Ethernet.

Так как Ethernet и IEEE 802.3 — это одно и то же (за исключением двух неболь-

ших деталей, которые мы вкратце обсудим), то многие используют оба названия.

Мы тоже будем говорить то «Ethernet», то «IEEE 802.3». Дополнительную ин-

формацию, касающуюся Ethernet, можно найти в книгах (Breyer and Riley, 1999;

Seifert, 1998; Spurgeon, 2000).

Кабели Ethernet

Поскольку само слово Ethernet связано с кабелем (ether — эфир, среда распро-

странения сигнала), то именно с этого мы и начнем обсуждение. В сетях Ethernet

обычно используются четыре типа кабеля, показанные в табл. 4.1.

Исторически сложилось так, что кабель 10Base5 («толстый Ethernet») стал

первым носителем данных в сетях 802.3. Он внешне напоминал желтый садовый

318 Глава 4. Подуровень управления доступом к среде

Сеть Ethernet 319

шланг для поливки растений, и через каждые 2,5 м имелась маркировка мест

подсоединения отводов. (Стандарт 802.3 не требует, чтобы цвет кабеля был

именно желтым, но рекомендует это.) Соединения обычно делаются на основе

ответвителей «зуб вампира» . Зуб ответвителя чрезвычайно аккуратно вводится

на половину толщины внутренней жилы кабеля. Обозначение 10Base5 говорит о

следующем: скорость работы — 10 Мбит/с, сигнал смодулированный (BASE-

band signaling), максимальная длина сегмента — 500 м. Итак, первая цифра назва-

ния _

эт0

скорость в мегабитах в секунду. Затем следует слово Base (иногда его

пишут заглавными буквами — BASE), указывающее на то, что сигнал передается на

базовой частоте, то есть без модуляции. Когда-то был разработан широкополос-

ный вариант 10Broad36, но он так и не появился на мировом рынке и практиче-

ски исчез. Наконец, если речь идет о коаксиальном кабеле, то после слова Base

следует округленная до 100-метровых единиц максимальная длина сетевого сег-

мента.

Таблица 4.1. Наиболее распространенные типы кабелей Ethernet

Название

10Base5

10Base2

10Base-T

10Base-F

Тип

Толстый

коаксиальный

Тонкий

коаксиальный

Витая пара

Оптоволокно

Максимальная

длина сегмента

500

м

185

м

100

м

2000 м

Узлов

на сегмент

100

30

1024

1024

Преимущества

Первый кабель; ныне

устарел

Не нужны

концентраторы

Низкая цена

Лучший вариант

при прокладке

между зданиями

На смену толстому Ethernet пришел кабель типа 10Base2 («тонкий Ether-

net»), который, в отличие от шлангоподобного 10Base5, замечательно сгибается.

Для отводов вместо зубастых ответвителей используются стандартные BNC-

коннекторы, с помощью которых легко образуются Т-образные соединения.

BNC-коннекторы проще в использовании и надежнее. Кроме того, они гораздо

дешевле, и их удобнее монтировать. Недостатком является меньшая, чем у 10Base5,

максимальная длина сегмента — 185 м, то есть на сегмент можно «посадить» не

более 30 машин.

Обнаружение обрывов кабеля, чрезмерной длины сегментов, выхода из строя

ответвителей и соединителей является основной проблемой обоих типов кабе-

лей. Были разработаны специальные методики, позволяющие решить указанные

задачи. Основная идея такова: по каналу передается импульс определенной формы.

Если он встречает на своем пути какую-либо преграду или конец кабеля, образу-

ется эхо, которое приходит обратно к отправителю. Тщательно измерив времен-

ной интервал между отправкой импульса и приходом эха, можно локализовать

неисправность. Такой метод называется измерением отраженного сигнала.

Задачи поиска обрывов кабеля привели к созданию систем с измененной схе-

мой подключения, в которой от каждой станции кабель идет к центральному

концентратору (хабу), где станции соединяются друг с другом электроникой.

Обычно при этом используются традиционные для телефонии витые пары, глав-

ным образом потому, что большинство офисных помещений уже оборудовано

соответствующей проводкой с большим запасом. Такая схема называется

10Base-T. Концентраторы не буферизуют входящий трафик. Далее мы обсудим

улучшенные системы с использованием коммутаторов (switch), сохраняющих

данные в собственном буфере.

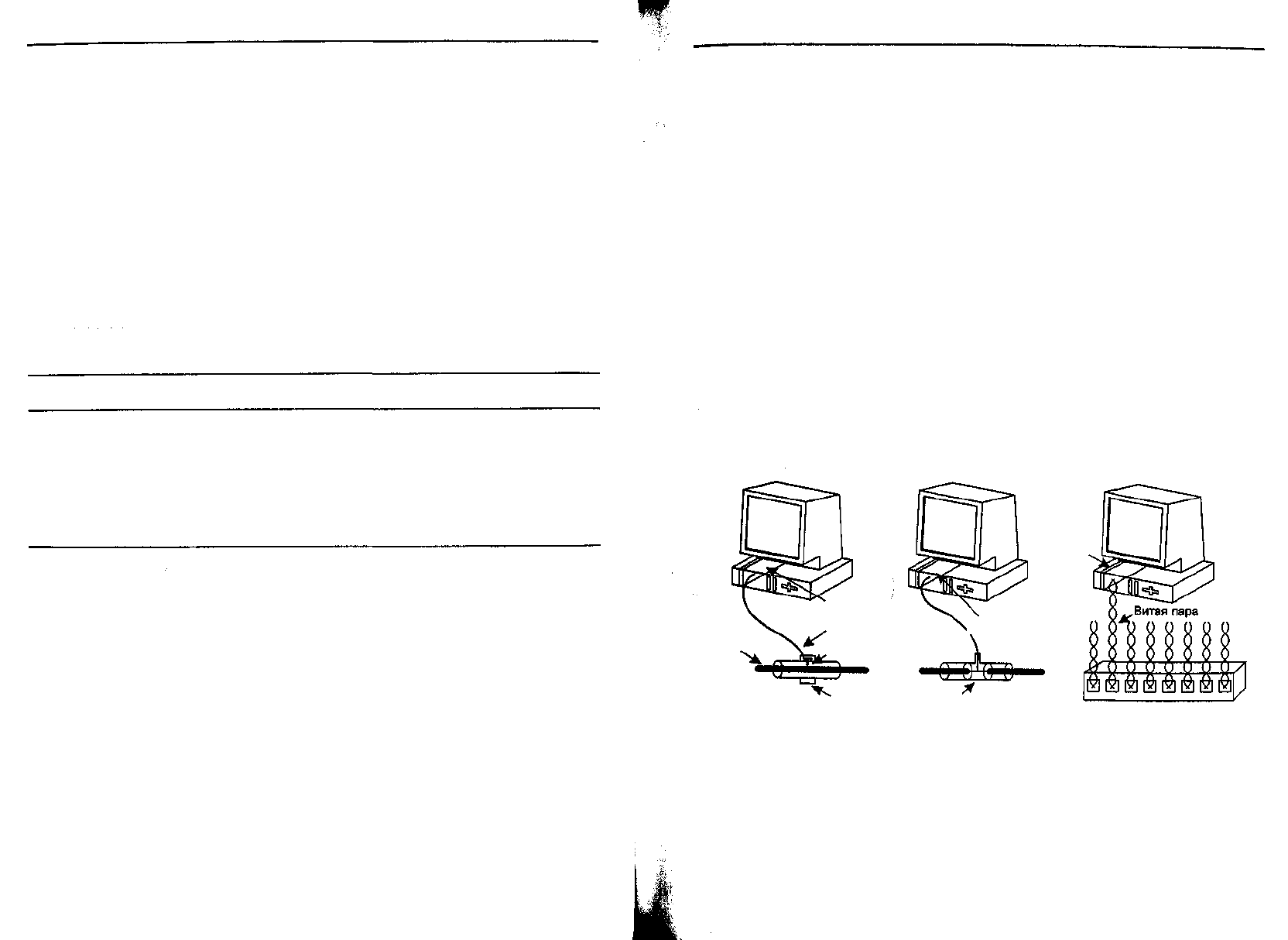

Все три схемы подключения представлены на рис. 4.13. В 10Base5 приемопе-

редатчик (трансивер) снаружи обжимает кабель так, чтобы его контактная игла

соприкасалась с внутренней жилой. Он содержит электронные компоненты, по-

зволяющие обнаруживать несущую и коллизии. При этом, обнаружив коллизию,

приемопередатчик рассылает по всему кабелю специальный пакет, сообщающий

о сбое. Таким образом гарантируется, что все остальные приемопередатчики то-

же сообразят, что произошло столкновение.

В схеме 10Base5 ответвительный кабель соединяет приемопередатчик с ин-

терфейсной платой (сетевой картой) компьютера. Длина этого кабеля может

достигать 50 м. Он состоит из пяти независимых изолированных витых пар. Две

витые пары используются для передачи данных от компьютера и к компьютеру.

Еще по двум витым парам передаются управляющие сигналы. Пятая, не всегда

используемая пара позволяет компьютеру управлять питанием приемопередат-

чика. Некоторые приемопередатчики могут обслуживать до восьми компьюте-

ров, что уменьшает требуемое количество приемопередатчиков.

Контроллер

Сердечник

Контроллер

Трансиверный

кабель

«Зуб вампира»

^Приемопередатчик +

+ контроллер

Приемопередатчик Соединитель

б

Концентратор

а б

в

Рис. 4.13. Три типа кабельных соединений стандарта 802.3:10Base5 (а); 10Base2 (б); 10Base-T (e)

Трансиверный кабель заканчивается на сетевой плате, установленной внутри

компьютера. Сетевая карта содержит микросхему контроллера, посылающую

кадры приемопередатчику и принимающую кадры у приемопередатчика. Кон-

троллер отвечает за правильный формат сборки данных в кадры, а также за под-

счет контрольных сумм исходящих кадров и проверку контрольных сумм входя-

щих кадров. Некоторые контроллеры также управляют пулом буферов для

Приходящих кадров и очередью буферов передаваемых кадров, прямым досту-

пом к памяти компьютера и другими вопросами, связанными с сетью.

320 Глава 4. Подуровень управления доступом к среде

Сеть Ethernet

321

В системе 10Base2 соединение с кабелем представляет собой обычный Т-об-

разный пассивный BNC-коннектор. Электроника приемопередатчика располага-

ется на плате контроллера, и у каждой станции обычно имеется свой приемопе-

редатчик.

В системе 10Base-T никакого общего кабеля нет, есть только концентратор

(ящик, набитый электроникой), к которому каждая машина подсоединена при

помощи своего собственного кабеля. В такой конфигурации добавление и удале-

ние станции осуществляются проще, а обрыв кабеля обнаруживается довольно

легко. Недостатком системы 10Base-T является ограничение максимальной дли-

ны кабеля длиной 100 м, в лучшем случае 200 м, если используются высококаче-

ственные (категории 5) витые пары. Тем не менее системы 10Base-T быстро стали

доминировать в сетях Ethernet благодаря легкости их установки и возможности

использования уже существующей стандартной телефонной проводки. Более

быстрая версия системы 10Base-T (100Base-T) будет обсуждаться далее.

Четвертый возможный вариант кабеля для сетей Ethernet называется 10Base-F

и построен на основе оптоволоконного кабеля. Такой кабель довольно дорог

вследствие высокой цены соединителей и терминаторов, однако он обладает от-

личным отношением сигнал/шум и к тому же позволяет соединять сильно уда-

ленные друг от друга концентраторы.

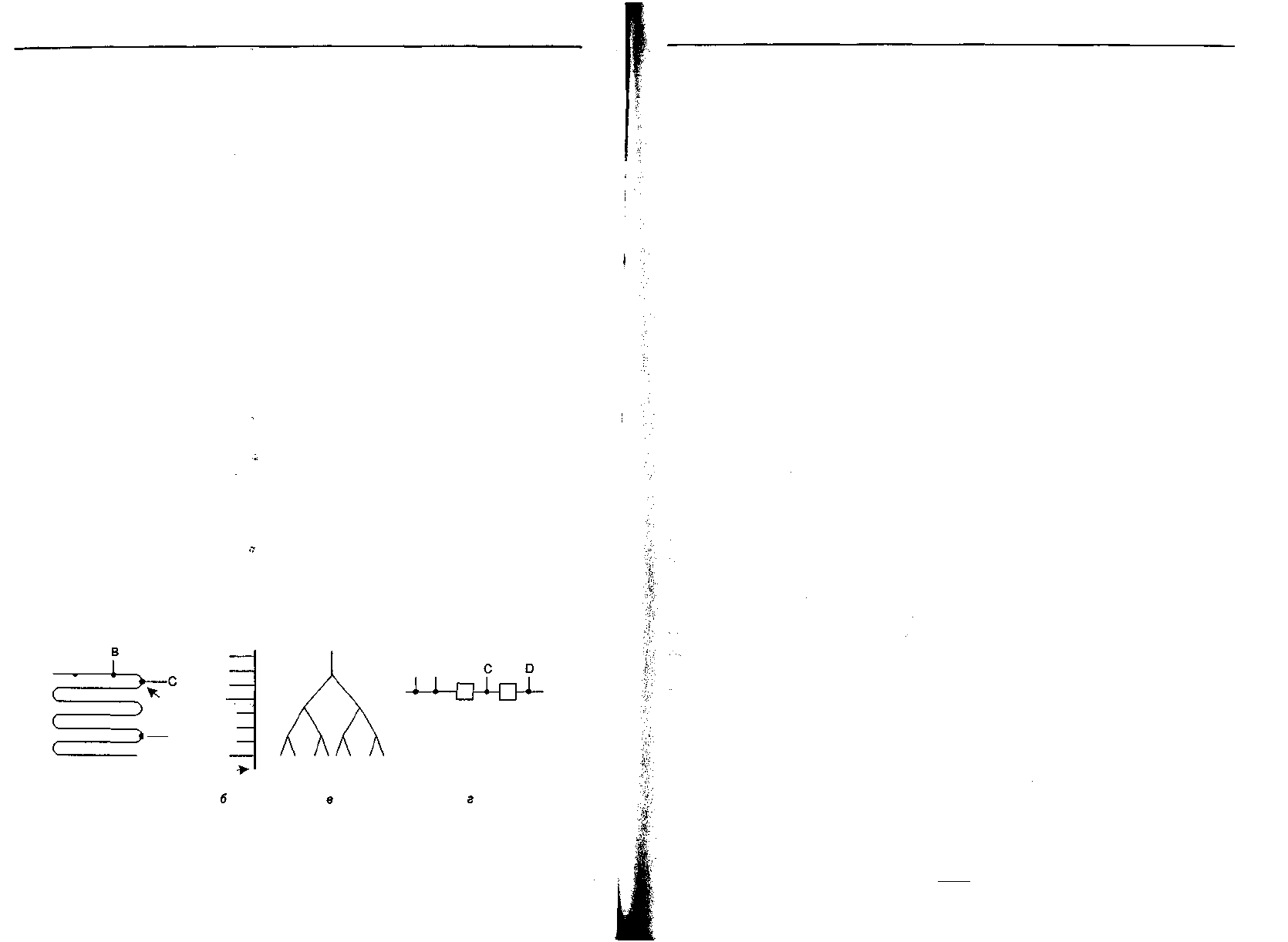

На рис. 4.14 изображены четыре способа прокладки кабелей в здании. На

рис. 4.14, а единый кабель прокладывается от комнаты к комнате, и к нему под-

соединяются все станции. На рис. 4.14, б показана магистраль, проходящая

сквозь здание от фундамента дс? крыши, к которой на каждом этаже через специ-

альные усилители (повторители) присоединены горизонтальные кабели. В неко-

торых зданиях в качестве горизонтальных кабелей устанавливаются тонкие

10Base2, а магистраль создается на основе толстого кабеля 10Base5. Наиболее

распространенной топологией является дерево, показанное на рис. 4.14, в, по-

скольку при наличии нескольких путей между парами станций в сети может воз-

никнуть интерференция сигналов.

А

1

Подключение _

1

D I

Магистраль •

А В

t

Повторитель

a

Рис. 4.14. Кабельная топология: линейная (а); магистраль (б); дерево (в);

сегментированная (г)

Все версии стандарта 802.3 имеют ограничения по длине кабелей. Для по-

строения сетей больших размеров несколько кабелей соединяются повторителя-

ми, как показано на рис. 4.14, г. Повторитель — это устройство физического

уровня. Он принимает, усиливает (регенерирует) и передает сигналы в обоих на-

правлениях. С точки зрения программного обеспечения, ряд кабелей, соединен-

ных повторителями, не отличается от сплошного кабеля (отличие заключается

только во временной задержке, связанной с повторителями). Система может со-

стоять из большого количества сегментов кабеля и повторителей, однако два

приемопередатчика должны располагаться на расстоянии не более 2,5 км, и меж-

ду ними должно быть не более четырех повторителей.

Манчестерский код

Ни в одной из версий Ethernet не применяется прямое двоичное кодирование би-

та 0 напряжением 0 В и бита 1 — напряжением 5В, так как такой способ приводит

к неоднозначности. Если одна станция посылает битовую строку 00010000, то

другая может интерпретировать ее как 10000000 или 01000000, так как они не

смогут отличить отсутствие сигнала (0 В) от бита 0 (0 В). Можно, конечно, коди-

ровать единицу положительным напряжением +1 В, а ноль — отрицательным на-

пряжением -1 В. Но при этом все равно возникает проблема, связанная с синхро-

низацией передатчика и приемника. Разные частоты работы их системных часов

могу привести к рассинхронизации и неверной интерпретации данных. В резуль-

тате приемник может потерять границу битового интервала. Особенно велика ве-

роятность этого в случае длинной последовательности нулей или единиц.

Таким образом, принимающей машине нужен способ однозначного определе-

ния начала, конца и середины каждого бита без помощи внешнего таймера. Это

реализуется с помощью двух методов: манчестерского кодирования и разност-

ного манчестерского кодирования. В манчестерском коде каждый временной

интервал передачи одного бита делится на два равных периода. Бит со значени-

ем 1 кодируется высоким уровнем напряжения в первой половине интервала и

низким — во второй половине, а нулевой бит кодируется обратной последова-

тельностью — сначала низкое напряжение, затем высокое. Такая схема гаранти-

рует смену напряжения в середине периода битов, что позволяет приемнику

синхронизироваться с передатчиком. Недостатком манчестерского кодирования

является то, что оно требует двойной пропускной способности линии по отноше-

нию к прямому двоичному кодированию, так как импульсы имеют половинную

ширину. Например, для того чтобы отправлять данные со скоростью 10 Мбит/с,

необходимо изменять сигнал 20 миллионов раз в секунду. Манчестерское коди-

рование показано на рис. 4.15, б.

Разностное манчестерское кодирование, показанное на рис. 4.15, в, является

вариантом основного манчестерского кодирования. В нем бит 0 кодируется из-

менением состояния в начале интервала, а бит 1 — сохранением предыдущего

уровня. В обоих случаях в середине интервала обязательно присутствует пе-

реход. Разностная схема требует более сложного оборудования, зато обладает

хорошей защищенностью от шума. Во всех сетях Ethernet используется манче-

стерское кодирование благодаря его простоте. Высокий сигнал кодируется на-

пряжением в +0,85 В, а низкий сигнал 0,85 В, в результате чего постоянная

составляющая напряжения равна 0 В. Разностное манчестерское кодирование

322 Глава 4. Подуровень управления доступом к среде

Сеть Ethernet 323

в Ethernet не используется, но используется в других ЛВС (например, стандарт

802.5, маркерное кольцо).

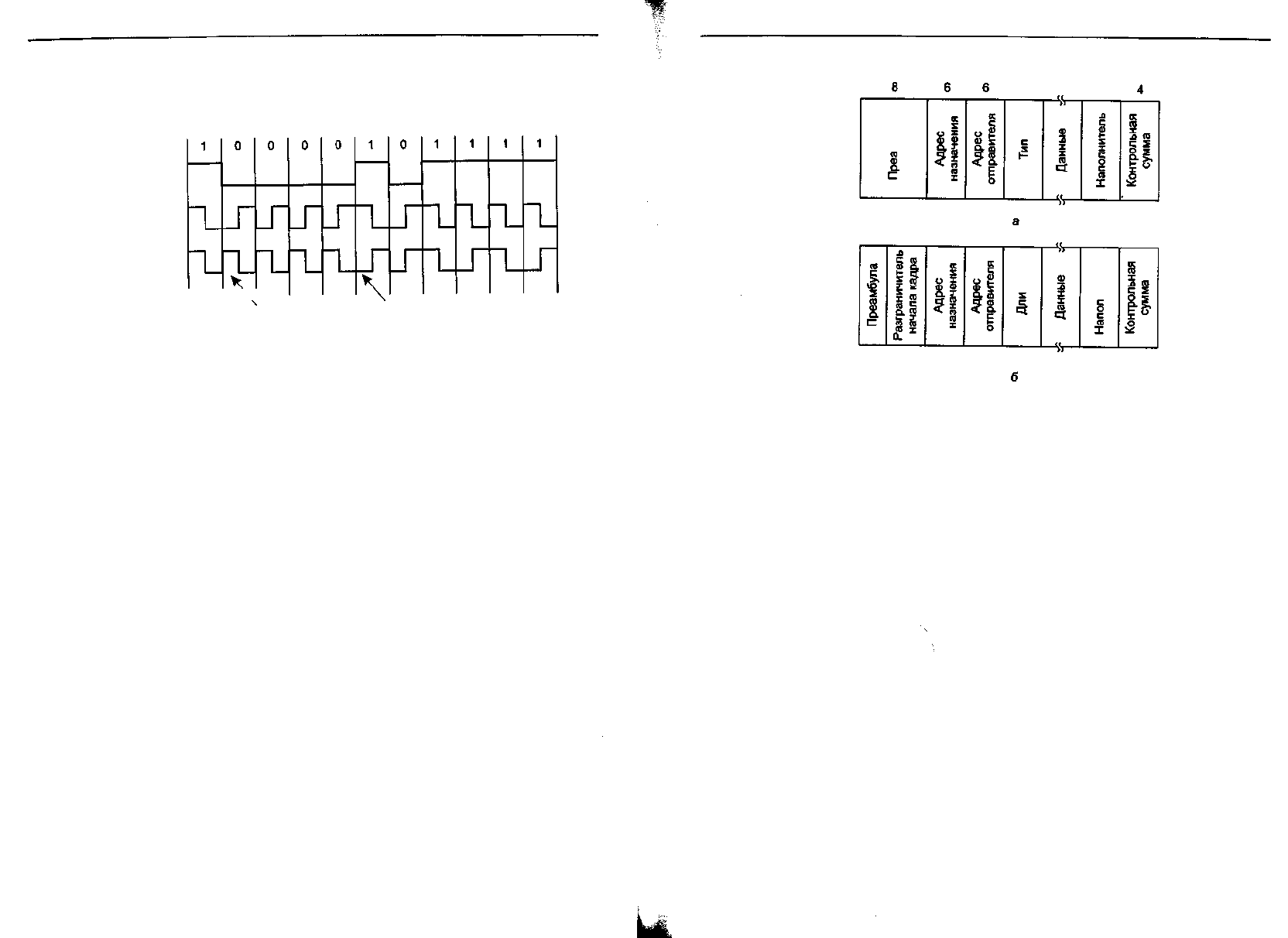

Поток бит

а Двоичное

кодирование

б Манчестерское

кодирование

в Разностное

манчестерское

кодирование

i i V

4

Переход здесь

х

Отсутствие перехода

означает 0 здесь означает 1

Рис. 4.15. Двоичное кодирование (а); манчестерское кодирование (б); разностное

манчестерское кодирование (в)

Протокол подуровня управления доступом

к среде в Ethernet

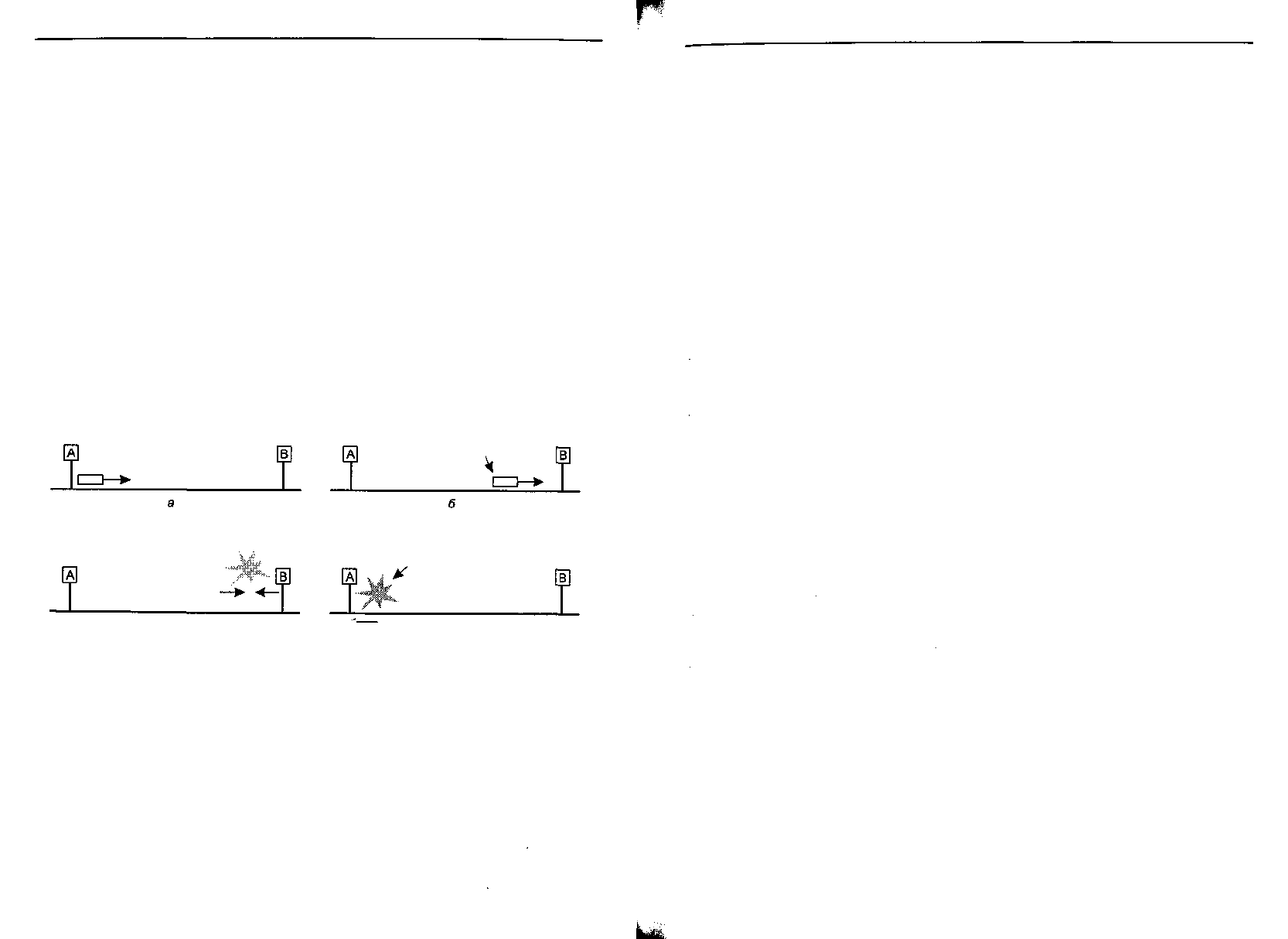

Исходная структура кадра, предложенная в свое время DIX (DEC, Intel, Xerox),

показана на рис. 4.16. Каждый кадр начинается с поля Preamble (преамбула, заго-

ловок) длиной 8 байт которое содержит последовательность 10101010. Манче-

стерское кодирование такой последовательности битов дает в результате меандр

с частотой 10 МГц и длительностью 6,4 мкс, что позволяет получателю синхрони-

зировать свои часы с часами отправителя. Далее до конца кадра они должны со-

хранять синхронизированное состояние за счет манчестерского кода, хранящего

отметки границ битов.

Кадр содержит два адреса: получателя и отправителя. По стандарту разреша-

ются 2-байтовые и 6-байтовые адреса, однако параметры немодулированной пе-

редачи со скоростью 10 Мбит/с предусматривают только 6-байтовые адреса.

Старший бит адреса получателя содержит 0 для обычных адресов и 1 для груп-

повых получателей. Групповые адреса позволяют нескольким станциям прини-

мать информацию от одного отправителя. Кадр, отправляемый групповому адре-

сату, может быть получен всеми станциями, входящими в эту группу. Такой

механизм называется групповой рассылкой. Если адрес состоит только из еди-

ниц, то кадр могут принять абсолютно все станции сети. Таким способом осуще-

ствляется широковещание. Разница между групповой рассылкой и широкове-

щанием весьма существенна, поэтому еще раз повторим: кадр, предназначенный

для групповой рассылки, посылается некоторой группе станций Ethernet; широ-

ковещательный же кадр получают абсолютно все станции сети. Групповая рас-

сылка более избирательна, но требует некоторых усилий при управлении груп-

пами. Широковещание — это более грубая технология, но зато не требует

никакой настройки групп.

Байты

2 0-1500 0-46

I

га

х

I

Рис. 4.16. Форматы кадров: DIX Ethernet (a); IEEE 802.3 (б)

Еще одной интересной особенностью адресации является использование

46-го бита (соседнего со старшим битом), позволяющего отличать локальные ад-

реса от глобальных. Локальные адреса назначаются администратором каждой се-

ти и не имеют смысла за ее пределами. Глобальные адреса, напротив, назначают-

ся IEEE, и это гарантирует, что один и тот же глобальный адрес не используется

двумя станциями. При 48 - 2 = 46 доступных битах может быть назначено около

7 • 10

13

глобальных адресов. Идея заключается в том, что каждая станция может

быть однозначно идентифицирована по ее 48-битовому номеру. Найти по этому

номеру саму станцию — задача сетевого уровня.

Затем следует поле Туре, которое показывает приемнику, что делать с кадром.

Дело в том, что одновременно на одной и той же машине могут работать не-

сколько протоколов сетевого уровня, поэтому когда приходит кадр Ethernet, яд-

ро должно понимать, какому протоколу его передать. Поле Туре определяет про-

цесс, который должен взять себе кадр.

Наконец, за полем Туре следует поле данных, размер которого ограничен

1500 байтами. Такое ограничение было выбрано, в общем-то, произвольно в те

времена, когда официально был закреплен стандарт DIX. При выборе ссылались

на то, что приемопередатчику нужно довольно много оперативной памяти для

того, чтобы хранить весь кадр. А память в том далеком 1978 году была еще очень

дорогой. Соответственно, увеличение верхней границы размера поля данных при-

вело бы к необходимости установки большего объема памяти, а значит, к удоро-

жанию всего приемопередатчика.

Между тем, кроме верхней границы размера поля данных очень важна и ниж-

няя граница. Поле данных, содержащее 0 байт, вызывает определенные пробле-

мы. Дело в том, что когда приемопередатчик обнаруживает столкновение, он об-

резает текущий кадр, а это означает, что отдельные куски кадров постоянно

324 Глава 4. Подуровень управления доступом к среде

Сеть Ethernet

325

блуждают по кабелю. Чтобы было легче отличить нормальные кадры от мусора,

сети Ethernet требуется кадр размером не менее 64 байт (от поля адреса получа-

теля до поля контрольной суммы включительно). Если в кадре содержится

меньше 46 байт данных, в него вставляется специальное поле Pad, с помощью

которого размер кадра доводится до необходимого минимума.

Другой (и даже более важной) целью установки ограничения размера кадра

снизу является предотвращение ситуации, когда станция успевает передать ко-

роткий кадр раньше, чем его первый бит дойдет до самого дальнего конца кабе-

ля, где он может столкнуться с другим кадром. Эта ситуация показана на

рис. 4.17. В момент времени 0 станция А на одном конце сети посылает кадр.

Пусть время прохождения кадра по кабелю равно т. За мгновение до того, как

кадр достигнет конца кабеля (то есть в момент времени т - е), самая дальняя

станция В начинает передачу. Когда станция В замечает, что получает большую

мощность, нежели передает сама, она понимает, что произошло столкновение.

Тогда она прекращает передачу и выдает 48-битный шумовой сигнал, предупре-

ждающий остальные станции. Примерно в момент времени 2т отправитель заме-

чает шумовой сигнал и также прекращает передачу. Затем он выжидает случай-

ное время и пытается возобновить передачу.

Пакет посылается

в момент времени О

Пакет достиг станции В

в момент времени т - Е

Шумовой сигнал

, в момент времени 2т

1=1 СИ

в "^ г

Рис. 4.17. Обнаружение столкновения может занять 2т

Если размер кадра будет слишком маленьким, отправитель закончит переда-

чу прежде, чем получит шумовой сигнал. В этом случае он не сможет понять,

произошло это столкновение с его кадром или с каким-то другим, и, следова-

тельно, может предположить, что его кадр был успешно принят. Для предотвра-

щения такой ситуации все кадры должны иметь такую длину, чтобы время их

передачи было больше 2т. Для локальной сети со скоростью передачи 10 Мбит/с

при максимальной длине кабеля в 2500 м и наличии четырех повторителей (тре-

бование спецификации 802.3) минимальное время передачи одного кадра долж-

но составлять в худшем случае примерно 50 мкс, включая время на прохождение

через повторитель, которое, разумеется, отлично от нуля. Следовательно, длина

кадра должна быть такой, чтобы время передачи было по крайней мере не мень-

ше этого минимума. При скорости 10 Мбит/с на передачу одного бита тратится

1000 не, значит, минимальный размер кадра должен быть равен 500 бит. При

этом можно гарантировать, что система сможет обнаружить коллизии в любом

месте кабеля. Из соображений большей надежности это число было увеличено

до 512 бит или 64 байт. Кадры меньшего размера с помощью поля Pad искусст-

венно дополняются до 64 байт.

По мере роста скоростей передачи данных в сети минимальный размер кадра

должен увеличиваться, или должна пропорционально уменьшаться максималь-

ная длина кабеля. Для 2500-метровой локальной сети, работающей на скорости

1 Гбит/с, минимальный размер кадра должен составлять 6400 байт. Или же мож-

но использовать кадр размером 640 байт, но тогда надо сократить максимальное

расстояние между станциями сети до 250 м. По мере приближения к гигабитным

скоростям подобные ограничения становятся все более суровыми.

Последнее поле кадра стандарта Ethernet содержит контрольную сумму. По

сути дела, это 32-битный хэш-код данных. Если какие-либо биты приняты не-

правильно (в результате шума в канале), контрольная сумма практически навер-

няка будет неправильной, и ошибка, таким образом, будет замечена. Алгоритм

вычисления контрольной суммы основан на циклическом избыточном коде

(CRC), который мы уже обсуждали в главе 3.

Когда институт IEEE принимал стандарт Ethernet, в формат кадра было вне-

сено два изменения, как показано на рис. 4.16, б. Во-первых, преамбула была

уменьшена до 7 байт, а последний байт был объявлен ограничителем кадра (Start

of Frame) для совместимости со стандартами 802.4 и 802.5. Во-вторых, поле Туре

было преобразовано в Length. Конечно, приемник при этом потерял возможность

определения действия над пришедшим кадром, но эта проблема была решена до-

бавлением небольшого заголовка поля данных, предназначенного именно для

подобной информации. Мы отдельно обсудим формат поля данных, когда будем

рассматривать управление логическим соединением.

К сожалению, ко времени опубликования 802.3 по всему миру распространи-

лось уже немало программного обеспечения и оборудования, соответствующих

стандарту DIX Ethernet, поэтому изменение формата кадра было воспринято

производителями и пользователями без энтузиазма. В 1997 году в IEEE поняли,

что бороться бесполезно и бессмысленно и объявили оба стандарта приемлемы-

ми. К счастью, все поля Туре, использовавшиеся до 1997 года, имели значения

больше 1500. Соответственно, любые номера, меньшие или равные 1500, можно

было без сомнений интерпретировать как Length, а превышающие 1500 — как

Туре. Теперь IEEE может говорить, что все используют предложенный им стан-

дарт, и при этом все пользователи и производители могут без зазрения совести

продолжать работать точно так же, как и раньше.

Алгоритм двоичного экспоненциального отката

Рассмотрим, как осуществляется рандомизация периода ожидания после столк-

новения. Модель представлена на рис. 4.5. После возникновения коллизии время

делится на дискретные интервалы, длительность которых равна максимальному

времени кругового обращения сигнала (то есть его прохождения по кабелю в пря-

мом и обратном направлениях), 2т. Для удовлетворения потребностей Ethernet

326 Глава 4. Подуровень управления доступом к среде

Сеть Ethernet 327

при максимальном размере сети необходимо, чтобы один интервал составлял

512 битовых интервалов, или 51,2 мкс.

После первого столкновения каждая станция ждет или 0 или 1 интервал, пре-

жде чем попытаться передавать опять. Если две станции столкнутся и выберут

одно и то же псевдослучайное число, то они столкнутся снова. После второго

столкновения каждая станция выбирает случайным образом 0, 1, 2 или 3 интер-

вала из набора и ждет опять. При третьем столкновении (вероятность такого со-

бытия после двойного столкновения равна '/

4

) интервалы будут выбираться

в диапазоне от 0 до 2

3

- 1.

В общем случае после i столкновений случайный номер выбирается в диапа-

зоне от 0 до 2' - 1, и это количество интервалов станция пропускает. Однако по-

сле 10 столкновений подряд интервал рандомизации фиксируется на отметке

1023. После 16 столкновений подряд контроллер признает свое поражение и воз-

вращает компьютеру ошибку. Дальнейшим восстановлением занимаются более

высокие уровни.

Этот алгоритм, называемый двоичным экспоненциальным алгоритмом отка-

та, был выбран для динамического учета количества станций, пытающихся осу-

ществить передачу. Если выбрать интервал рандомизации равным 1023, то веро-

ятность повторного столкновения будет пренебрежимо мала, однако среднее

время ожидания составит сотни тактов, в результате чего среднее время задерж-

ки будет слишком велико. С другой стороны, если каждая станция будет выби-

рать время ожидания всего из двух вариантов, 0 и 1, то в случае столкновения

сотни станций они будут продолжать сталкиваться снова и снова до тех пор, по-

ка 99 из них не выберут 1, а одна станция — 0. Такого события можно будет

ждать годами. Экспоненциально увеличивая интервал рандомизации по мере

возникновения повторных столкновений, алгоритм обеспечивает небольшое вре-

мя задержки при столкновении небольшого количества станций и одновременно

гарантирует, что при столкновении большого числа станций конфликт будет

разрешен за разумное время.

Как следует из приведенного описания, в системе CSMA/CD нет подтвер-

ждений. Поскольку простое отсутствие столкновений еще не гарантирует, что

биты не были искажены всплесками шума в кабеле, для надежной связи необхо-

димо проверять контрольную сумму и, если она правильная, посылать отправи-

телю кадр подтверждения. С точки зрения протокола это будет еще один обыч-

ный кадр, которому так же придется бороться за канал, как и информационному

кадру. Однако несложная модификация алгоритма борьбы за канал позволит ус-

корить пересылку подтверждения успешного приема кадра (Tokoro and Tamaru,

1977). Все, что для этого требуется, — зарезервировать первый временной интер-

вал после успешной передачи кадра за получившей этот кадр станцией. К сожа-

лению, стандарт не предусматривает такой возможности.

Производительность сети стандарта 802.3

Оценим производительность Ethernet в условиях большой постоянной загрузки,

то есть когда k станций постоянно готовы к передаче. Строгий анализ алгоритма

двоичного экспоненциального отката довольно сложен. Вместо этого мы после-

дуем за рассуждениями Меткалфа (Metcalfe) и Боггса (Boggs) (1976) и предпо-

ложим, что вероятность повторной передачи в каждом интервале времени посто-

янна. Если каждая станция передает в течение одного интервала времени с веро-

ятностью р, то вероятность того, что какой-либо станции удастся завладеть

каналом,равна

A = kp(l-py-

1

.

(4.5)

Значение А будет максимальным, когда р = 1/k. При k, стремящемся к беско-

нечности, А будет стремиться к 1/е. Вероятность того, что период соревнования

за канал будет состоять ровно из j интервалов, будет равна с, следовательно,

среднее число интервалов борьбы за канал будет равно

Так как длительность каждого интервала времени равна 2т, средняя продол-

жительность периода борьбы будет составлять w = 2т/Л. При оптимальном зна-

чении вероятности р среднее количество интервалов за период борьбы никогда

не будет превосходить е, таким образом, средняя продолжительность периода

борьбы будет равна 2те » 5,4т.

Если среднее время передачи кадра составляет Р секунд, то эффективность

канала при его сильной загруженности будет равна

р

Эффективность канала = . (4.6)

Р

+

2х/А

В этой формуле мы видим, как максимальная длина кабеля влияет на произ-

водительность, и становится очевидным недостаток топологии сети, показанной

на рис. 4.14, а. Чем длиннее кабель, тем более долгим становится период борьбы

за канал. Из этих рассуждений становится понятно, почему стандарт Ethernet

накладывает ограничение на максимальное расстояние между станциями.

Полезно переформулировать уравнение (4.6) в терминах длины кадра F, про-

пускной способности сети В, длины кабеля L и скорости распространения сигна-

ла с для оптимального случая: е интервалов столкновений на кадр. При Р = F/B

уравнение (4.6) примет вид

Эффективность канала = . (4.7)

^ l + 2BLe/cF

Если второе слагаемое делителя велико, эффективность сети будет низкой.

В частности, увеличение пропускной способности или размеров сети (произве-

дение BL) уменьшит эффективность при заданном размере кадра. К сожалению,

основные исследования в области сетевого оборудования нацелены именно на

увеличение этого произведения. Пользователи хотят большой скорости при

больших расстояниях (что обеспечивают, например, оптоволоконные региональ-

ные сети), следовательно, для данных приложений стандарт Ethernet будет не

лучшим решением.

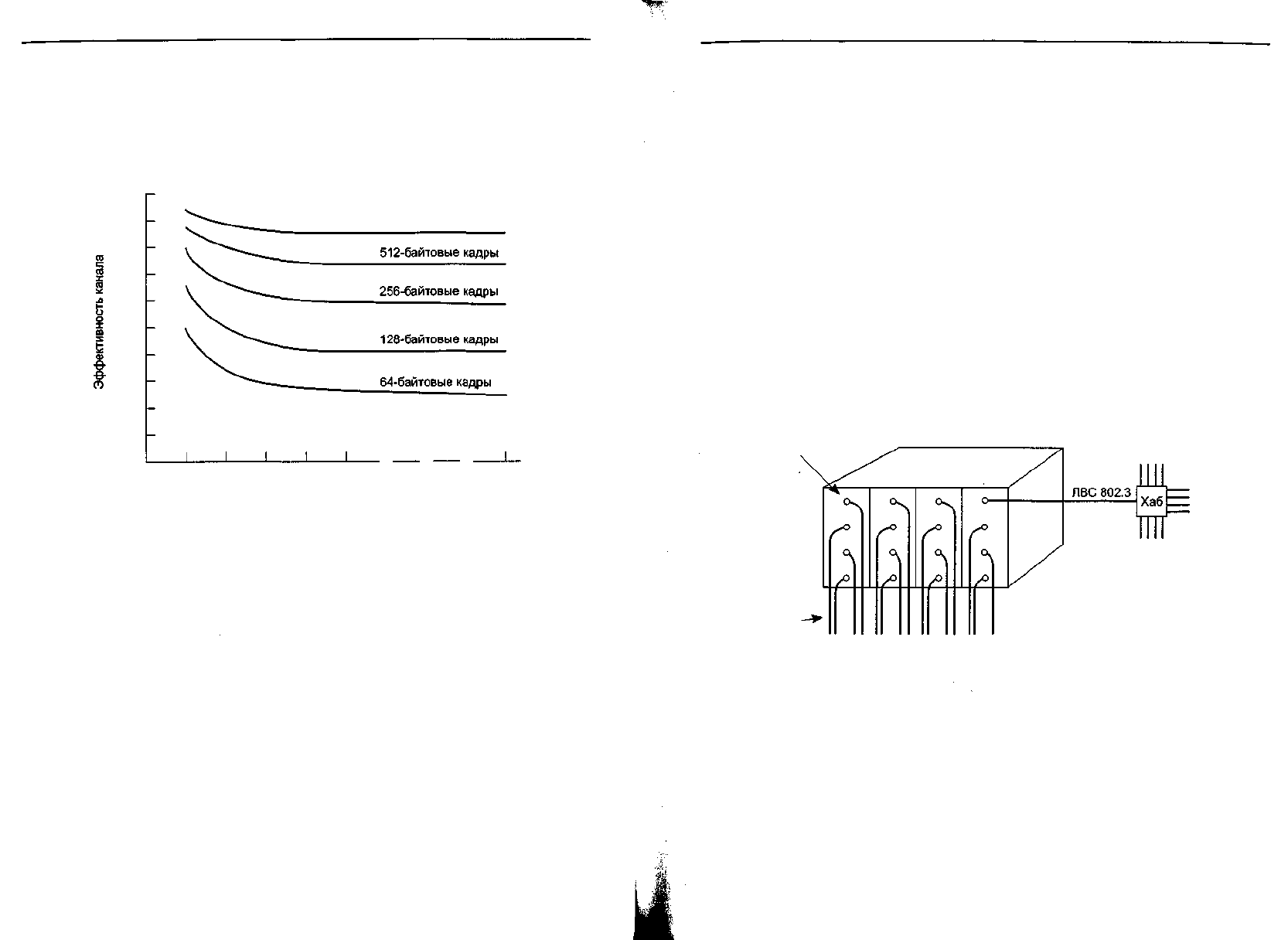

На рис. 4.18 показана зависимость эффективности канала от числа готовых

станций для 2т = 51,2 мкс и скорости передачи данных, равной 10 Мбит/с. Для

328 Глава 4. Подуровень управления доступом к среде

Сеть Ethernet

329

расчетов используется уравнение (4.7). При 64-байтном временном интервале

64-байтные кадры оказываются неэффективными, и это неудивительно. С дру-

гой стороны, если использовать кадры длиной 1024 байта, то при асимптотиче-

ском значении е периода состязания за канал, равном 64-байтовому интервалу,

то есть 174 байтам, эффективность канала составит 85 %.

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

1024-байтовые кадры

_L

J_

_L

0 1 2 4 8 16 32 64 128 256

Число станций, пытающихся передавать

Рис. 4.18. Эффективность сетей стандарта 802.3 на скорости 10 Мбит/с

с 512-битовыми интервалами времени

Чтобы определить среднее количество станций, готовых к передаче в услови-

ях сильной загрузки, можно воспользоваться следующей грубой моделью. Каж-

дый передаваемый кадр занимает канал на период состязания и на время переда-

чи кадра, что составляет в сумме Р + w секунд. Таким образом, за секунду по

каналу передается 1/(Р + w) кадров. Если каждая станция формирует кадры со

средней скоростью "к кадров в секунду, то при нахождении системы в состоянии

k суммарная входная скорость k незаблокированных станций составит kX кадров

в секунду. Поскольку в состоянии равновесия входная скорость должна быть

равна выходной, мы можем приравнять эти две скорости и решить уравнение от-

носительно к. (Обратите внимание: w является функцией от k.) Более подроб-

ный анализ см. в (Bertsekas and Gallager, 1992).

Следует отметить, что теоретическому анализу производительности сетей

Ethernet (и других сетей) было посвящено много работ. Практически во всех этих

исследованиях предполагается, что трафик подчиняется пуассоновскому распре-

делению. Когда же исследователи рассмотрели реальные потоки данных, то об-

наружилось, что сетевой трафик редко распределен по Пуассону, а чаще бывает

автомодельным (Paxson and Floyd, 1994; Willinger и др., 1995). Это означает, что

при увеличении периода усреднения трафик не сглаживается. Дисперсия сред-

него количества пакетов в каждую минуту часа не меньше дисперсии среднего

количества пакетов в каждую секунду минуты. Следствием этого открытия яв-

ляется то, что большинство моделей сетевого трафика не соответствуют реаль-

ной работе сетей и поэтому должны восприниматься весьма критически.

Коммутируемые сети Ethernet

При добавлении станций к Ethernet трафик сначала будет расти. Наконец, ло-

кальная сеть насытится. Одним из решений в данном случае является увеличе-

ние скорости передачи данных — например, переход с 10 Мбит/с на 100 Мбит/с.

Однако доля мультимедийных данных в общем потоке становится все заметнее, и

даже 100-мегабитные и гигабитные версии Ethernet могут перестать справляться

со своей задачей.

К счастью, возможно не столь радикальное решение, а именно, коммутиро-

ванная локальная сеть Ethernet, показанная на рис. 4.19. Сердцем системы явля-

ется коммутатор, содержащий высокоскоростную плату, в слоты которой обыч-

но вставляются от 4 до 32 контроллеров линий, в каждом из которых от одного

до восьми разъемов. Чаще всего к разъему подключается витая пара 10Base-T,

соединяющая коммутатор с единственным хостом.

Разъем

Коммутатор

К хостам

Соединение

10Base-T

К хостам

К хостам

К хостам

Рис. 4.19. Простой пример коммутируемой сети Ethernet

Когда станция хочет передать кадр Ethernet, она посылает стандартный кадр

в коммутатор. Плата в коммутаторе, получив кадр, проверяет, не адресован ли

этот кадр станции, подсоединенной к той же плате. Если да, то кадр пересылает-

ся ей. В противном случае кадр пересылается по объединительной плате карте, к

которой подключена станция-получатель. Объединительная плата обычно рабо-

тает на скорости в несколько гигабит в секунду с использованием собственного

протокола.

Что произойдет, если две машины, присоединенные к одной и той же карте

коммутатора, одновременно станут передавать кадры? Результат зависит от кон-

струкции карты. Одним из вариантов может быть объединение всех портов кар-

ты вместе с образованием на карте небольшой локальной сети. Столкновения в

такой сети обнаруживаются и обрабатываются так же, как и в любой другой сети

330 Глава 4. Подуровень управления доступом к среде

Сеть Ethernet 331

CSMA/CD — при помощи повторных передач кадров с использованием алгорит-

ма двоичного экспоненциального отката. При использовании такого типа карт в

каждый момент времени возможна передача только одной станции из подклю-

ченных к карте, но все карты могут передавать или принимать данные парал-

лельно. При такой схеме коммутатора каждая карта образует свое пространство

столкновений, независимое от других. Наличие только одной станции в про-

странстве столкновений исключает собственно столкновения и повышает произ-

водительность.

Возможна также и другая разновидность карт — с буферизацией данных,

приходящих на каждый вход, в оперативной памяти карты. При этом все вход-

ные порты могут передавать и принимать кадры одновременно в дуплексном ре-

жиме, что далеко не всегда удается реализовать в моноканале с применением

CSMA/CD. После приема кадра карта может проверить, кому он предназначает-

ся. Если адресатом является какой-то из портов текущей карты, то кадр сразу же

туда и направляется. Если же нужно передать данные на порт другой карты, то

это делается с помощью объединительной платы. При этом каждый порт облада-

ет отдельным пространством коллизий, поэтому столкновения не возникают.

Общая производительность системы может быть повышена на порядок по срав-

нению с 10Base5, поскольку в последней используется единое пространство

столкновений.

Так как коммутатор ожидает на каждом входном порту кадры Ethernet, мож-

но использовать некоторые из этих портов в качестве концентраторов. На

рис. 4.19 порт в правом верхнем углу соединен не с одной станцией, а с 12-порто-

вым концентратором. Прибывая в концентратор, кадры состязаются самым

обычным образом, включая столкновения и двоичный откат. Удачливые кадры

попадают в коммутатор и подвергаются там той же процедуре, что и все остальные

кадры, то есть перенаправляются на нужные выходные линии через высокоско-

ростную объединяющую плату. Концентраторы дешевле коммутаторов, однако

их быстрое удешевление означает лишь намечающуюся тенденцию к устарева-

нию. Тем не менее, все еще существуют действующие концентраторы.

Быстрый Ethernet

Когда-то казалось, что 10 Мбит/с — это просто фантастически высокая скорость.

Примерно так же воспринимали пользователи акустических модемов на 300 бит/с

появление модемов со скоростью 1200 бит/с. Однако мир меняется очень быстро.

В качестве одного из следствий закона Паркинсона («Работа занимает все отве-

денное на нее время») можно привести следующее правило: «Данные занимают

всю предоставленную пропускную способность канала». Шутки шутками, но по-

стоянно ощущалась и продолжает ощущаться нехватка скорости и ширины кана-

ла. Для решения этих проблем различными компаниями было разработано мно-

жество оптоволоконных кольцевых ЛВС. Одна из таких систем называется

FDDI (Fiber Distributed Data Interface — распределенный интерфейс передачи

данных по волоконно-оптическим каналам), а другая — волоконный канал (Fibre

Channel). В двух словах их судьбу можно описать так: они обе использовались

в магистральных сетях, но ни одна из них так и не стала доступна непосредствен-

но конечному пользователю. В обоих случаях управление станциями осуществ-

лялось очень сложными методами, что привело к необходимости создания до-

рогостоящих, сложных микросхем. Урок из этой истории следовало бы извлечь

только такой: KISS (Keep It Simple, Stupid! — «He будь глупцом и упрощай», —

одна из заповедей разработчика).

Так или иначе, отрицательный опыт — это тоже опыт, и после неудачной по-

пытки создания волоконно-оптических локальных сетей возникло множество

Ethernet-сетей, работающих со скоростями свыше 10 Мбит/с. Многим приложе-

ниям требовалась высокая пропускная способность, и поэтому появились 10-ме-

габитные ЛВС, связанные лабиринтами кабелей, повторителей, мостов, маршру-

тизаторов и шлюзов. Сетевым администраторам иногда казалось, что система

держится еле-еле и может развалиться от любого прикосновения.

Вот при таких обстоятельствах в 1992 году институт IEEE начал пересмотр

стандартов и дал заказ комитету 802.3 выработать спецификацию более быстрых

сетей. Одно из предложений состояло в том, чтобы сохранить 802.3 без измене-

ний и просто увеличить скорость работы. Другое заключалось в том, чтобы пол-

ностью его переделать, снабдить новым набором функций — например, обеспе-

чить возможность передачи данных реального времени, оцифрованной речи.

При этом предлагалось сохранить старое название стандарта (такой коммерче-

ский прием). После некоторых колебаний комитет решил все-таки изменить

лишь скорость работы 802.3, а все остальные параметры оставить прежними.

Сторонники отвергнутого предложения поступили так, как в этой ситуации по-

ступил бы любой человек, связанный с компьютерной индустрией: они хлопну-

ли дверью, организовали собственный комитет и разработали свой стандарт

(собственно, 802.12), который, впрочем, с треском провалился.

Комитет 802.3 решил продолжить линию старого доброго Ethernet по сле-

дующим трем соображениям.

1. Необходимость обратной совместимости с существующими ЛВС Ethernet.

2. Боязнь того, что в новом протоколе могут вскрыться неожиданные проблемы.

3. Желание успеть переделать стандарт до того, как изменится технология в це-

лом.

Работа шла довольно быстро (по меркам комитета стандартизации), и уже в

июне 1995 года официально объявили о создании стандарта 802.3и. С техниче-

ской точки зрения, в нем нет ничего нового по сравнению с предыдущей верси-

ей. Честнее было бы назвать это не новым стандартом, а расширением 802.3

(чтобы еще больше подчеркнуть обратную совместимость с ним). Поскольку

жаргонное название «быстрый Ethernet» используется уже практически всеми,

то и мы будем следовать этой моде.

Основная идея быстрого Ethernet довольно проста: оставить без изменений

все старые форматы кадров, интерфейсы, процедуры и лишь уменьшить бито-

вый интервал со 100 не до 10 не. Как это технически осуществить? Можно ско-

пировать принцип, применяемый с 10Base-5 или 10Base-2, но в 10 раз умень-

шить максимальную длину сегмента. Однако преимущества проводки 10Base-T

332 Глава 4. Подуровень управления доступом к среде

были столь неоспоримы, что практически все системы типа «быстрый Ethernet»

в результате были построены именно на этом типе кабеля. Таким образом, в бы-

стром Ethernet используются исключительно концентраторы (хабы) и коммута-

торы; никаких моноканалов с ответвителями типа «зуб вампира» или с BNC-

коннекторами здесь нет.

Однако некоторые технические решения все же необходимо было принять.

Самый важный вопрос заключался в том, какие типы кабелей поддерживать. Од-

ним из претендентов была витая пара категории 3. Основным аргументом в его

пользу было то, что практически все западные офисы уже были оборудованы по

крайней мере четырьмя витыми парами категории 3 (а то и лучше): они исполь-

зовались в телефонных линиях, и их длина (до ближайшего телефонного щита)

составляла не более 100 м. Иногда можно было встретить два таких кабеля. Та-

ким образом, можно было установить в организациях быстрый Ethernet, и для

этого не требовалось перекладывать кабель во всем здании. Это было очень су-

щественно для многих.

Было во всем этом лишь одно неудобство: витые пары третьей категории

неспособны передавать сигналы, изменяющиеся со скоростью 200 мегабод

(100 Мбит/с с манчестерским кодированием) на 100 м (именно таково макси-

мальное расстояние между компьютером и концентратором, установленное стан-

дартом для 10Base-T, см. табл. 4.1). Витые пары категории 5 с такой задачей спра-

вились бы без всяких проблем, а для оптоволокна это и вовсе смешная цифра.

Надо было найти какой-то компромисс. Не мудрствуя лукаво, комитет 802.3 раз-

решил применять все три типа кабелей, как показано в табл. 4.2, с условием, что

решения на основе витой пары третьей категории будут чуть живее и смогут

обеспечить необходимую емкость канала.

Таблица 4.2. Основные типы кабелей для быстрых сетей Ethernet

Г

Сеть Ethernet 333

Название

Тип

Длина сегмента Преимущества

100Base-T4 Витая пара 100 м

100Base-TX Витая пара 100 м

100Base-FX Оптоволокно 2000 м

Использование неэкранированной

витой пары категории 3

Полный дуплекс при 100 Мбит/с

(витая пара категории 5)

Полный дуплекс при 100 Мбит/с;

большая длина сегмента

В схеме 100Base-4T, использующей витую пару категории 3, сигнальная ско-

рость составляет 25 МГц, что лишь на 25 % больше, чем 20 МГц стандарта

Ethernet (помните, что в манчестерском кодировании, показанном на рис. 4.15,

требуется удвоенная частота). Чтобы достичь требуемой пропускной способно-

сти, в схеме 100Base-4T применяются четыре витые пары. Так как стандартные

телефонные кабели в течение десятилетий как раз и состояли из четырех витых

пар, большинство организаций могут запросто ими воспользоваться в новых це-

лях. Для этого, правда, придется оставить весь офис без телефонов, но это, согла-

ситесь, не самая высокая цена за возможность быстрее получать электронную

почту.

Из четырех витых пар одна всегда направляется на концентратор, одна — от

концентратора, а две оставшиеся переключаются в зависимости от текущего на-

правления передачи данных. Для достижения скорости 100 Мбит/с от манче-

стерского кодирования пришлось отказаться, однако, учитывая сегодняшние

тактовые частоты и небольшие расстояния между станциями ЛВС, без него

вполне можно обойтись. Кроме того, по линии посылаются троичные сигналы,

то есть 0, 1 или 2. При использовании трех витых пар в направлении передачи

данных это означало передачу 1 из 27 возможных символов за один такт, то есть

4 бита плюс некоторая избыточность, что при тактовой частоте в 25 МГц как раз

и составляет требуемые 100 Мбит/с. Кроме того, есть еще обратный канал, рабо-

тающий на скорости 33,3 Мбит/с по оставшейся витой паре. Такая схема, из-

вестная как 8В/6Т (8 битов в виде 6 троичных цифр), вряд ли получит приз за

элегантность, но зато она работает на уже имеющихся в каждом офисе кабелях.

Устройство системы 100Base-TX, использующей витые пары категории 5,

проще, так как кабели этого типа могут работать с сигналами на частоте

125 МГц. Поэтому для каждой станции используются только две витые пары:

одна к концентратору, другая от него. Прямое битовое кодирование не исполь-

зуется. Вместо него имеется специальная система кодирования, называемая

4В/5В. Она является последователем FDDI и совместима с ней. Каждая группа

из четырех тактовых интервалов, каждый из которых содержит один из двух сиг-

нальных значений, образует 32 комбинации. 16 из них используются для переда-

чи четырехбитных групп 0000, 0001, 0010 1111. Оставшиеся 16 используются

для служебных целей — например, для маркировки границ кадров. Используе-

мые комбинации тщательно подбирались с целью обеспечения достаточного ко-

личества передач для поддержки синхронизации с тактогенератором. Система

100Base-TX является полнодуплексной, станции могут передавать на скорости

100 Мбит/с и одновременно принимать на той же скорости. Зачастую кабели

100Base-TX и 100Base-T4 называют просто 100Base-T.

Последний вариант, 100Base-FX, использует два оптических многомодовых

кабеля, по одному для передачи в каждом направлении, то есть также полный

дуплекс на скорости 100 Мбит/с в каждом направлении. Кроме того, расстояние

между станциями при этом может достигать 2 км.

В 1997 году, пойдя навстречу потребностям пользователей, комитет 802 ввел

в стандарт новый тип кабеля, 100J5ase-T2, позволяющий организовать работу

быстрой сети Ethernet на основе двух витых пар третьей категории. Однако для

отработки довольно сложного алгоритма кодирования потребовался соответст-

вующий цифровой сигнальный процессор, что сделало данное расширение до-

вольно дорогим удовольствием. Пока что вследствие своей чрезвычайной слож-

ности, цены и перехода многих организаций на витые пары пятой категории

100Base-T2 используется мало.

В системах 100Base-T могут применяться два типа концентраторов, как пока-

зано на рис. 4.19. В концентраторе все входящие линии (по крайней мере, все ли-

нии, подключенные к одной плате) логически соединены с образованием единой

области столкновений. Применяются все стандартные алгоритмы, включая дво-

ичный откат; таким образом, система работает аналогично старой доброй сети