Родионов А. И и др. Tехнологические процессы экологической безопасности /Основы энвайронменталистики

Подождите немного. Документ загружается.

'761

Увеличивается также сеть жилых, административных и других

комплексов с кондиционированием помещений в летний период, на

которых могла бы быть использована энергия, вырабатываемая на

МСЗ.

Часто бывает целесообразно подключить к МСЗ уже построен-

ные централизованные холодильные установки. Такое решение оп-

равдано при условии, что издержки производства энергии лежат в

пределах отпускной стоимости, существующей в данном регионе.

Оценка расходов, связанных с холодильными установками и конди-

ционерами, не укладывается в схему; приемлемую для тепловой или

электрической энергии, и требует для каждого конкретного случая

своего индивидуального подхода.

Использование тепла МСЗ для сушки осадков сточных вод.

Одним из путей повышения степени использования тепловой энер-

гии, получаемой при мусоросжигании, является сушка осадков сточ-

ных вод (ОСВ). Особенно рационален такой способ при размещении

МСЗ и городских канализационных очистных сооружений на одной

площадке.

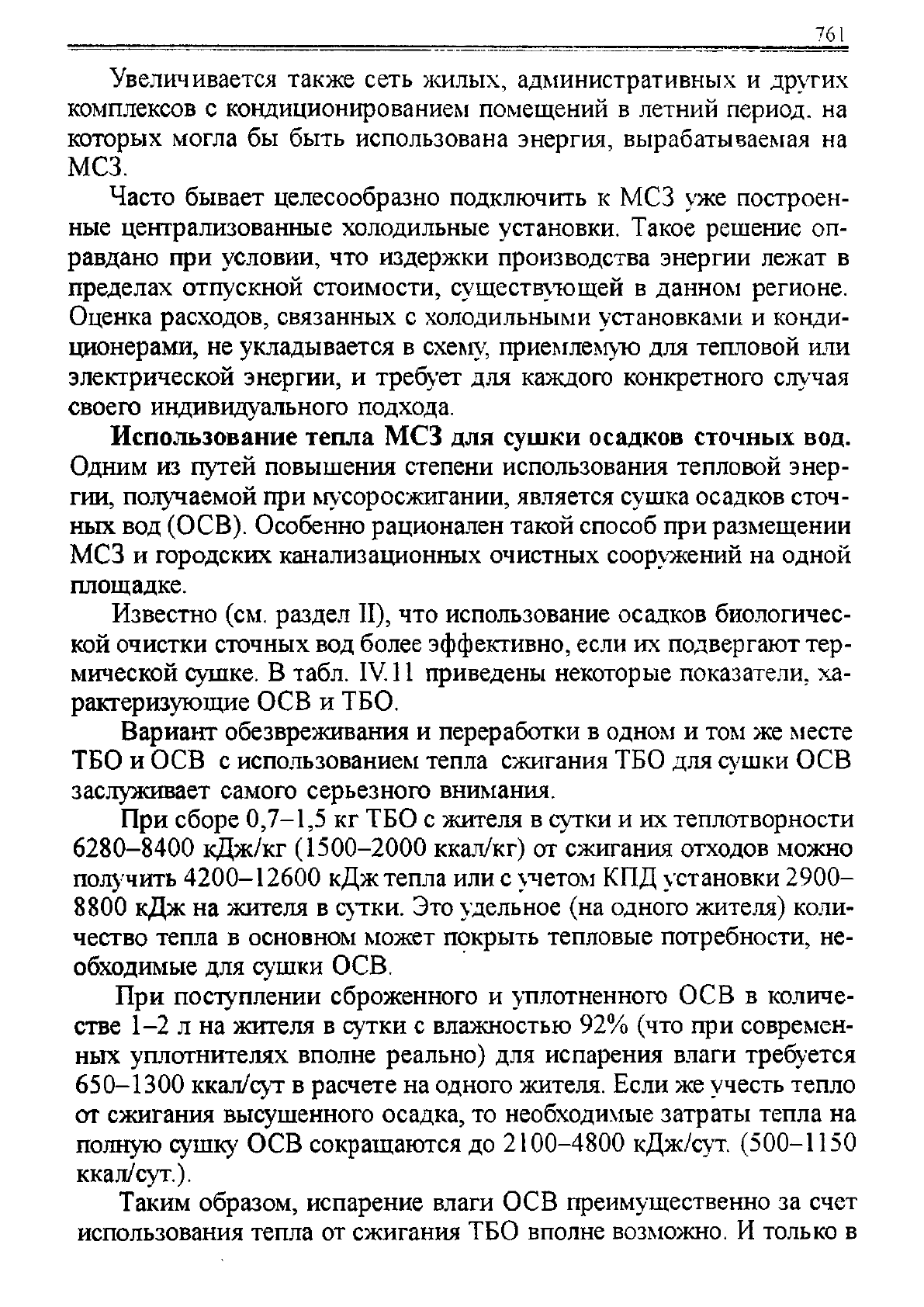

Известно (см. раздел II), что использование осадков биологичес-

кой очистки сточных вод более эффективно, если их подвергают тер-

мической сушке. В табл.

IV. 11

приведены некоторые показатели, ха-

рактеризующие OCB и ТБО.

Вариант обезвреживания и переработки в одном и том же месте

ТБО и OCB с использованием тепла сжигания ТБО для сушки OCB

заслуживает самого серьезного внимания.

При сборе 0,7-1,5 кг ТБО с жителя в сутки и их теплотворности

6280-8400 кДж/кг (1500-2000 ккал/кг) от сжигания отходов можно

получить 4200-12600 кДж тепла или с учетом КПД установки 2900-

8800 кДж на жителя в сутки. Это удельное (на одного жителя) коли-

чество тепла в основном может покрыть тепловые потребности, не-

обходимые для сушки ОСВ.

При поступлении сброженного и уплотненного OCB в количе-

стве 1-2 л на жителя в сутки с влажностью 92% (что при современ-

ных уплотнителях вполне реально) для испарения влаги требуется

650-1300 ккал/сут в расчете на одного жителя. Если же учесть тепло

от сжигания высушенного осадка, то необходимые затраты тепла на

полную сушку OCB сокращаются до 2100-4800 кДж/сут. (500-1150

ккал/сут.).

Таким образом, испарение влаги OCB преимущественно за счет

использования тепла от сжигания ТБО вполне возможно. И только в

'762

Таблица

IV. Il

Сравнение OCB (после осаждения в отстойниках

и

уплотнения) и быто-

вых отходов

Показатели

Сырой осадок и

избыточный

активный ил,

2,5 л/(жигг. в сутки)

сырой сухой

Сброженный и

уплотненный ОСВ,

0,9 л/(жиг. в сутки)

сырой сухой

Бытовые

отходы,

0,7 кг/(жит.

в сутки)

сырой сухой

Влажность, %

96 92

-

35

-

Зольность, %

40

-

45

30 40

Горючие

составляющие, %

60

55

35

55

Теплотворность,

ккал/кг

3100 1В00 1500

2500

Углерод, %

1,5 33

1,8

22

18 28

Водород, % 5

»

3

2,3

3,5

Азот, %

0,3 3,5

0,25

2

0,4 0,6

Фосфор (P

2

0s),%

0,1 2 0,25 3

- -

Температура

плавления золы,

0

C

около 1100

около 1100 около 1200

очень неблагоприятных условиях, когда накопление отходов мало и

их теплотворность очень низка, для этой цели может потребоваться

дополнительное топливо.

Испарительная сушка OCB с использованием

в

качестве теп-

лоносителя дымовых газов МСЗ. Для сушки OCB могут быть ис-

пользованы схемы, в соответствии с которыми дымовые газы из МСЗ

направляют в испаритель, в котором их тепло передают через стенку

ОСВ, после чего отработанные дымовые газы выбрасывают

в

атмос-

феру через трубу. Парогазовые продукты сушки транспортируют по

газоводу в топку печи МСЗ для выжигания дурнопахнущих органи-

ческих соединений. Подобная сушка OCB может быть организована

в увеличивающем производительность установки двухступенчатом

варианте.

Испарительная установка сушки OCB с использованием в

качестве теплоносителя получаемого на МСЗ пара. Для целей

сушки OCB возможно привлечение технологических схем с исполь-

зованием в качестве теплоносителя пара, подаваемого от парогене-

ратора МСЗ в двухступенчатую испарительную установку. Дымовые

газы из печи направляют в парогенератор и затем через трубу выбра-

сывают в атмосферу. Насыщенный пар направляют в паровой отсек

испарителя. После того, как пар сконденсируется, конденсат по тру-

бе перекачивают в парогенератор.

'763

Вопросы для повторения

1. Какие факторы влияют

на

выбор схемы утилизации тепла при ра-

боте МСЗ?

2. Каков предел продолжительности работы агрегатов сжигания ТБО

в нормальных условиях эксплуатации?

3. От каких факторов зависят капзатраты на строительство МСЗ?

4. К чему сводятся условия круглогодичного потребления тепла, вы-

рабатываемого МСЗ?

5. Каковы возможные направления использования тепла, вырабаты-

ваемого МСЗ?

Глава

22.

Охрана окружающей среды при

эксплуатации МСЗ

Функционирование МСЗ, эксплуатирующих охарактеризованные

выше

технологии и

по

своему существу представляющих собой пред-

приятия природоохранного профиля, сопровождается различного

уровня негативным воздействием на биосферу. Это воздействие в

наибольшей степени связано с дымовыми газами и твердыми про-

дуктами термической переработки ТБО. Ниже освещен круг наибо-

лее важных сведений, касающихся такого воздействия, и мероприя-

тий, связанных с его минимизацией и упразднением.

22.1. Очистка дымовых газов МСЗ

В большинстве стран основными источниками загрязнения воз-

душного бассейна городов являются процессы сжигания различных

топлив в топках теплоэнергетических агрегатов и выхлопные газы

автотранспорта. В качестве основного показателя санитарного со-

стояния атмосферного воздуха принято содержание в нем поступаю-

щих с выбросами названных источников твердых частиц (сажы, ле-

тучей золы), сернистого SO

2

и серного SO

3

ангидридов, оксидов азо-

та NO

x

и оксида углерода СО.

Характеристика дымовых газов МСЗ. В составе дымовых га-

зов МСЗ, помимо названных выше взвешенных веществ и оксидов,

могут присутствовать при наличии в сжигаемых ТБО хлор- и фтор-

содержащих компонентов (в частности, в массе некоторых пластмас-

совых отходов) хлорид водорода HCI и фторид водорода HF. Наря-

ду с этим, отходящие газы МСЗ отличаются от дымовых газов энер-

гетических установок, работающих на природном топливе, высоким

'764

(от 10 до 20 %) содержанием водяных паров, что обусловлено значи-

тельной влажностью ТБО. Среди загрязняющих дымовые газы МСЗ

веществ могут присутствовать также полихлордибензодиоксины

(ПХДД) и полихлордибензофураны (ПХДФ).

Степень опасности загрязнения атмосферного воздуха на уровне

дыхания

человека выбросами вредных веществ промышленных пред-

приятий и котельных в нашей стране определяют по величине кон-

центрации вредности (загрязнения) при неблагоприятных метеоро-

логических условиях, значение которой не должно превышать мак-

симальной разовой предельно допустимой концентрации.

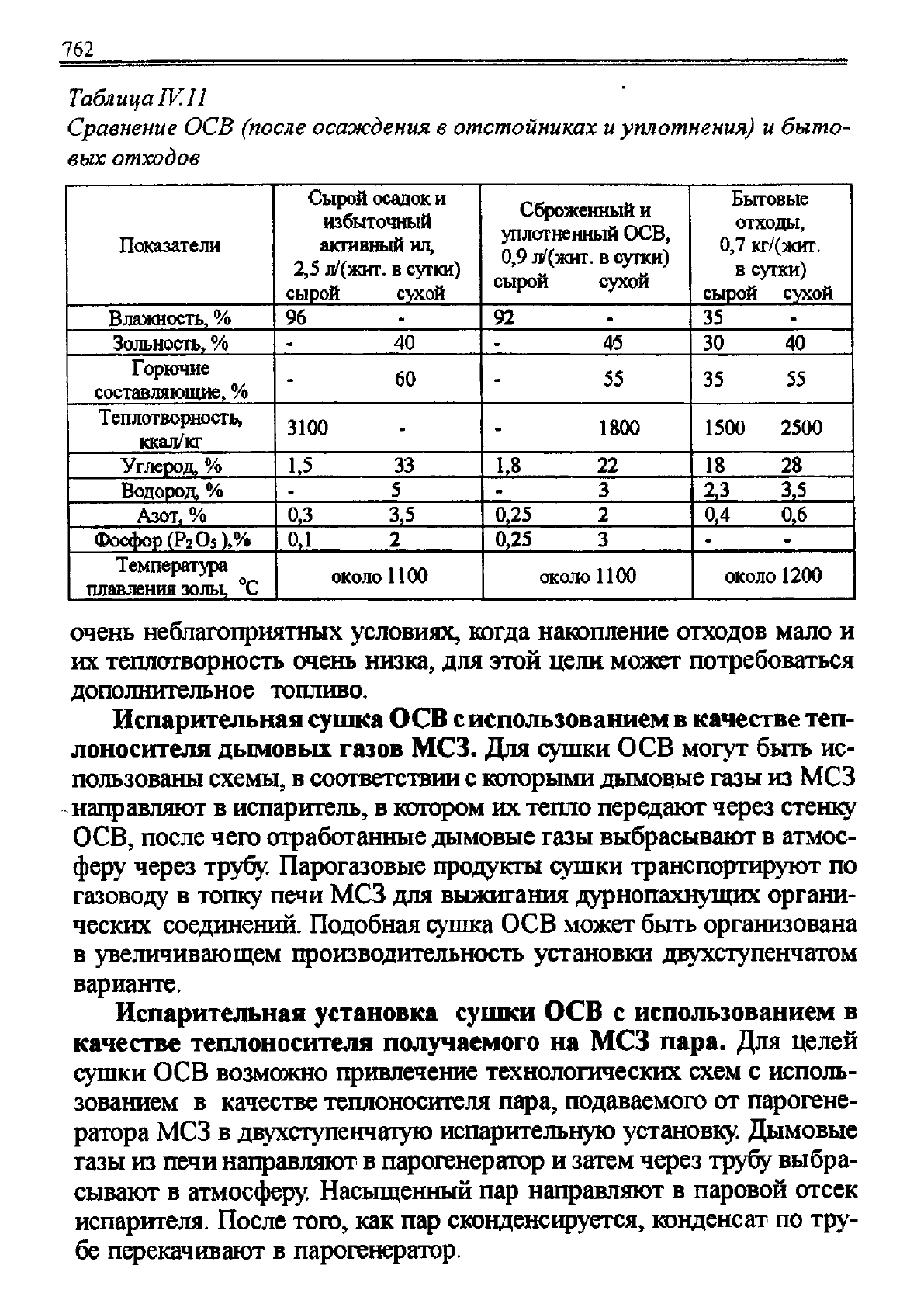

В ФРГ и странах ЕЭС в 1989 г. введены также (табл.

IV.

12) весь-

ма жесткие нормы содержания вредных веществ в дымовых газах

МСЗ (после газоочистных устройств).

Результаты прямых аналитических определений свидетельству-

ют, что содержание вредных веществ в выбросах из дымовых труб

МСЗ (при отсутствии газоочистного оборудования) превышает оха-

рактеризованные выше нормативы в 3-200 раз в зависимости от со-

Таблица1У.12

Регламентируемые содержания вредных примесей в выбрасываемых в

атмосферу дымовых газах инсинераторов стран ЕЭС

Компонент

Регламентируемое содержание, мг/нм

3

Пыль 30,0

Диоксид серы 100,0

Оксид углерода 50,0

Оксиды азота

300,0

Хлорид водорода

10,0

Фторид водорода

1.0

Тяжелые металлы:

Кадмий (Cd) и таллий (Tl)

0,1

Ртуть (Hg)

0,1

Сумма тяжелых металлов:

сурьма (Sb), мышьяк (As), свинец (Pb), хром

(Cr), кобальт (Со), медь (Cu), магний (Mg),

никель (Ni), ванадий (V), олово (Sn) и их

соединения

1,0

'765

става сжигаемых отходов, конструкции печи и режима ее работы.

Дымовые газы отечественных МСЗ содержат от 1500 до 5000 мг/м

3

взвешенных частиц. Примерно такова же концентрация взвешенных

в дымовых газах МСЗ и других стран. Например, в США она со-

ставляет 2000-5555, в Германии — 1000-12000, в Японии — 1600-

4500 мг/м

3

.

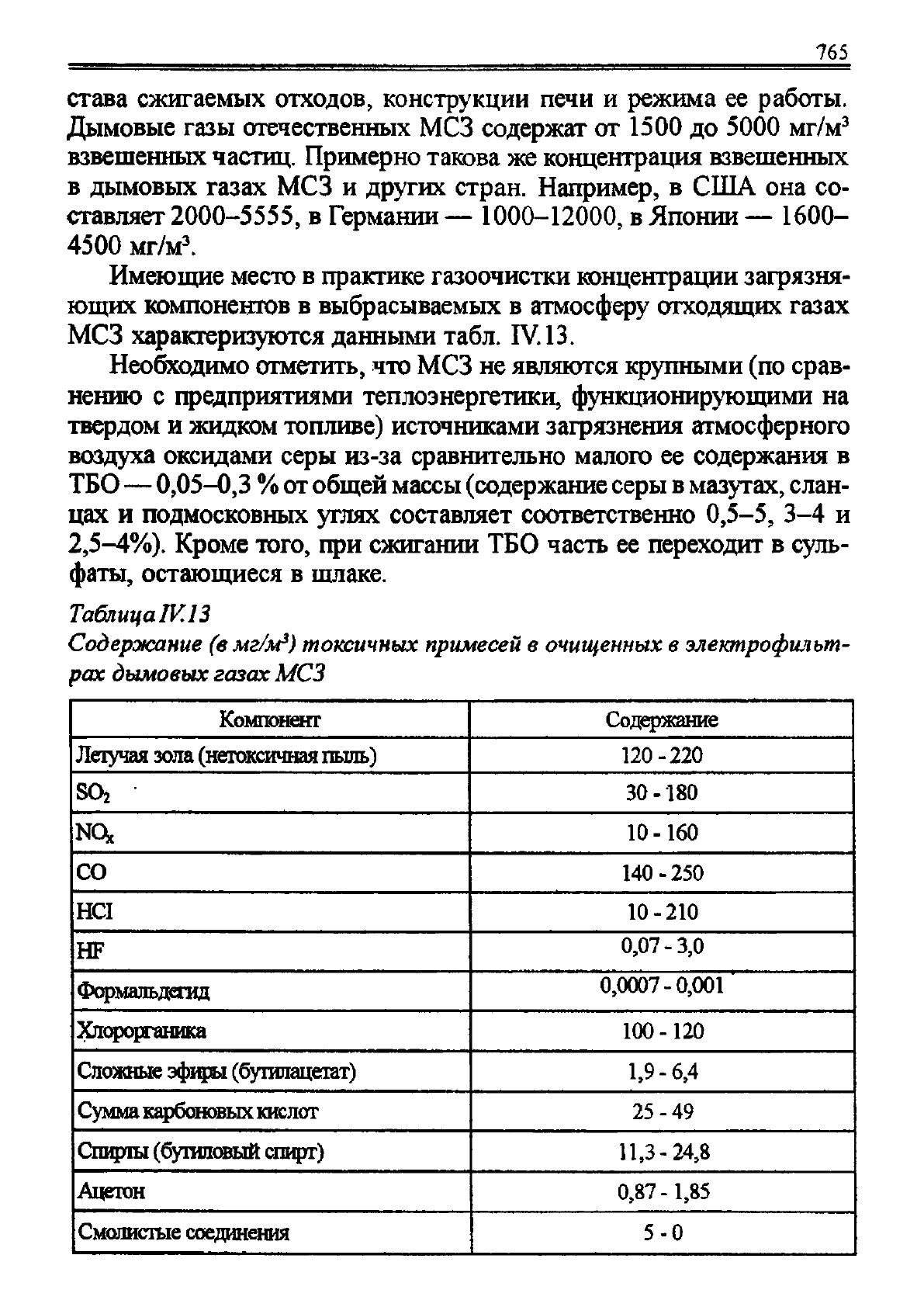

Имеющие место в практике газоочистки концентрации загрязня-

ющих компонентов в выбрасываемых в атмосферу отходящих газах

МСЗ характеризуются данными табл.

IV.

13.

Необходимо отметить, что МСЗ не являются крупными (по срав-

нению с предприятиями теплоэнергетики, функционирующими на

твердом и жидком топливе) источниками загрязнения атмосферного

воздуха оксидами серы из-за сравнительно малого ее содержания в

ТБО

— 0,05-0,3

% от

общей

массы

(содержание

серы в

мазутах, слан-

цах и подмосковных углях составляет соответственно 0,5-5, 3-4 и

2,5-4%). Кроме того, при сжигании ТБО часть ее переходит в суль-

фаты, остающиеся в шлаке.

Таблица IV. 13

Содержание (в мг/м

3

) токсичных примесей в очищенных в электрофильт-

рах дымовых газах МСЗ

Компонент

Содержание

Летучая зола (нетоксичная пыль)

120-220

SO

2

30-180

NQ

t

10 -160

СО

140-250

HCI

10-210

HF

0,07-3,0

Формальдегид

0,0007 - 0,001

Хлорорганика

100 -120

Сложные эфиры (бугилацетат)

1,9-6,4

Сумма карбоновых кислот

25-49

Спирты (бутиловый спирт)

11,3-24,8

Ацетон

0,87-1,85

Смолистые соединения

5-0

'766

Содержание оксидов азота в дымовых газах МСЗ определяется

температурой в топках соответствующих агрегатов, обычно находя-

щейся в интервале 850-IOOO

0

C, в то время как интенсивное образо-

вание оксидов азота имеет место при температурах выше 1100°С.

Среди других газообразных токсикантов дымовых газов МСЗ

следует отметить альдегиды и органические кислоты, образующиеся

при неполном окислении пищевых отходов, жиров, масел и некото-

рых других компонентов ТБО. Кроме того, следует иметь в виду воз-

можность поступления

в

окружающую среду при сжигании

ТБО

кан-

церогенных веществ. Наиболее известными в настоящее время блас-

томогенными углеводородами являются бенз(а)-пирен, бенз(е)-пирен,

бенз(а)-антрацен, керонен, фенантрен и пирен. Однако

с учетом

улав-

ливания современными пылеулавливающими устройствами до 99%

летучей золы, сорбирующей названные канцерогены, а также ее рас-

сеивания через дымовые трубы концентрация этих веществ в при-

земном слое воздуха оказывается существенно меньшей величин

действующих ПДК.

Кроме указанных загрязняющих веществ, в дымовых газах МСЗ

присутствуют аммиак, озон и некоторые другие вредные вещества,

но их количества крайне незначительны.

Сложной проблемой при сжигании ТБО является образование

диоксинов и фуранов.

Органическая химия насчитывает 75 соединений класса ПХДД

и 135 соединений класса ПХДФ. Эти соединения можно встретить

во многих искусственно полученных продуктах, таких как средства

защиты растений (пестициды, гербициды), а также в минимальных

количествах в изделиях, технология которых способствует образова-

нию ПХДД и ПХДФ.

2,3,7,7-ПХДД при нормальных условиях представляет собой

твердое вещество с молекулярной массой 321,8, имеющее темпера-

туру плавления 303-3 05

0

C и растворимость в воде 0,2 мкг-л

-1

. Оно

устойчиво в процессах оксидации и редукции, инертно к кислотам и

щелочам, является стабильным до определенного уровня темпера-

тур. При температуре 600°С начинает разлагаться, а при выдержке

более 3 с при температуре свыше IOOO

0

C полностью распадается.

Источником образования диоксинов являются химические про-

цессы сжигания и термообработки сырья, содержащего хлорирован-

ные углеводороды, реализуемые на электростанциях, сжигающих

бурый уголь, каменный уголь и мазут, мусоросжигательных заводах,

установках огневого обезвреживания ряда промышленных и специ-

'767

фичных отходов, а также работающие бензиновые и дизельные дви-

гатели, процессы жарения и копчения, сжигания древесины, топлив-

ных брикетов, кокса, масел, различные виды пожаров, включая воз-

горания электрических трансформаторов, заполненных маслами,

содержащими полихлорированные бифенилы. Кроме того, доказа-

но, что смет на улицах крупных городов содержит диоксины.

Необходимо отметить, что обнаружение диоксинов весьма зат-

руднено, так как обычно речь идет об их количествах, измеряемых

нано- и пикограммами на единицу массы или объема. Например,

содержание (в пг/г) 2,3,7,8-ПХДД составляет в саже выхлопных

газов бензиновых двигателей — 3, в саже выхлопных газов дизель-

ных двигателей — 1-4, в саже дымоходов отопительных печей — 1-

100, в пепле сигарет — 1, в смете городских улиц — 6-50.

ТБО содержат как диоксины (например, в составе отработанных

масел и некоторых других веществ), так и вещества, из которых мо-

гут образовываться диоксины при охлаждении дымовых газов после

сжигания отходов. Такими веществами являются, в частности, ПХВ,

уголь, древесина,

NaCl,

HCl. Образующийся

при

сжигании

ТБО

шлак

вследствие избытка воздуха и быстрого охлаждения не содержит

диоксинов. Охлаждаемые же дымовые

газы

уже при 450°С содержат

диоксины, фиксируемые золой-уносом. Кроме того, зола-унос содер-

жит тяжелые металлы. В этой связи улавливаемую из отходящих га-

зов МСЗ золу необходимо складировать в отвалах, защищенных от

воздействия влаги и ветра, или подвергать специальной обработке

(переводя, в частности, в связанную и нерастворимую форму, на-

пример, путем остекловывания).

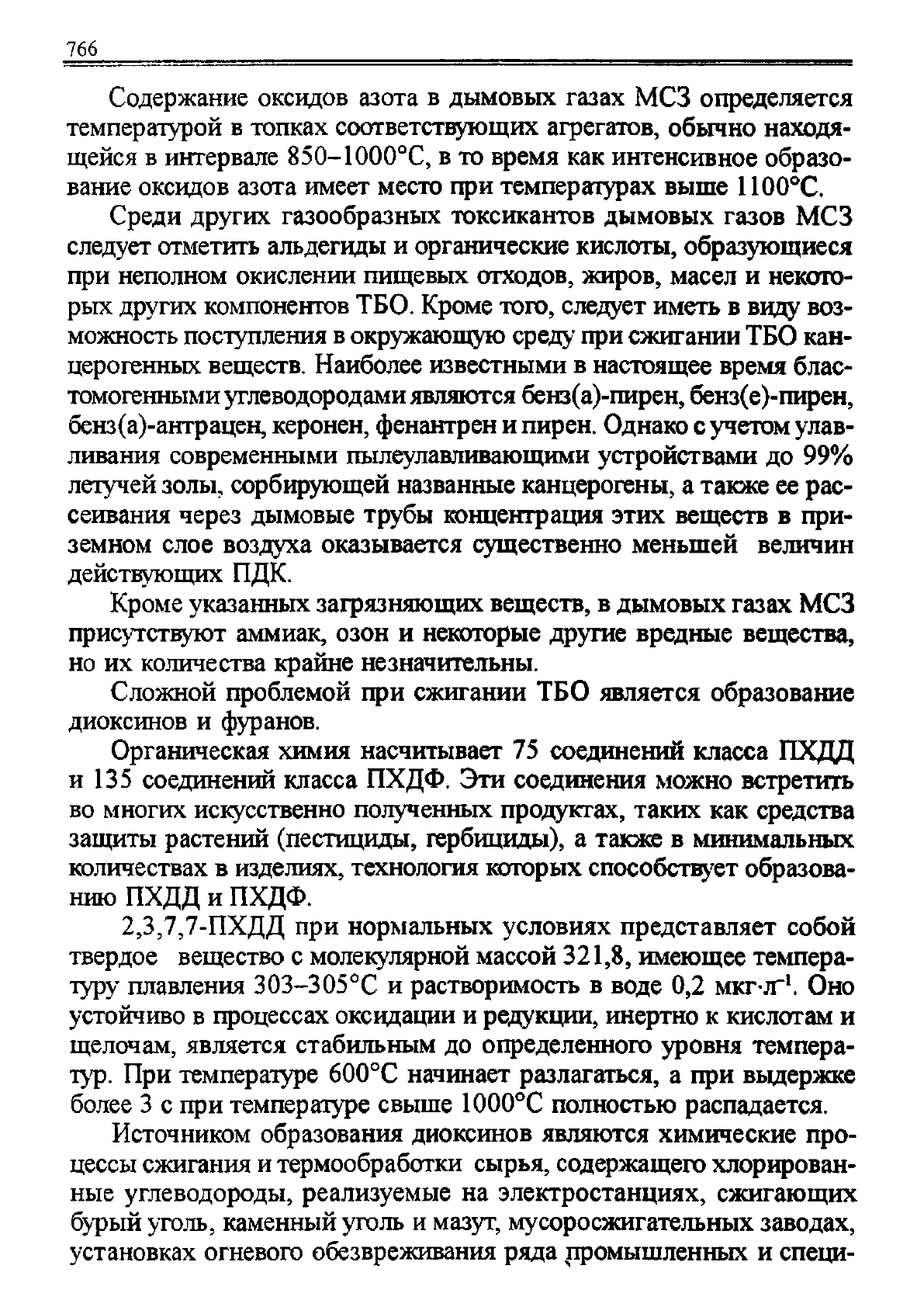

Проведенные в ФРГ и у нас в стране исследования показали, что

электрофильтры систем газоочистуки МСЗ могут в среднем уловить

90% ПХДД и ПХДФ, образовавшихся при охлаждении дымовых га-

зов и адсорбированных летучей золой. Согласно количественным

оценкам, выполненным на мусоросжигательном заводе г. Бимфельд

(ФРГ), можно ожидать образования 2,3,7,8-ПХДД в количестве 5 мкг

на 1 т отходов. Зная этот удельный показатель, можно прогнозиро-

вать количество диоксинов, а также возможное загрязнение окружа-

ющей среды. При сжигании 15 т/час отходов образуется 75 мкг ди-

оксинов. При сжигании

1

т ТБО образуется 300 кг шлака, 30 кг золы

и 6000 нм

3

дымовых газов. Следовательно, масса диоксинов в золе

составляет 61,5 мкг, а в дымовых газах — 13,5 мкг, а их концентра-

ции соответственно 0,136 мкг/кг и 0,00015 мкг/нм

3

.

Для отечественных МСЗ, оснащенных котлами производитель-

'768

ностью 15 т/ч сжигаемых отходов, принята производительность 2x13,

3x15 и 4x15 т/ч

-1

. Предполагая, что годовое использование котлоаг-

регата осуществляют

в

течение 6500 часов, можно считать, что коли-

чество образующихся диоксинов на МСЗ указанной производитель-

ности составляет соответственно 975000, 1462500 и 1950000 мкг.

При этом зола фиксирует 82%, а с дымовыми газами эвакуируют в

атмосферу соответственно 175500, 263250 и 351000 мкг диоксинов в

год. Согласно таким оценкам, мусоросжигательный завод в г. Мур-

манске выбрасывает 0,175

г

диоксинов

в

год,

а

каждый из МСЗ Харь-

кова и Киева — 0,263 и 0,351 г/год соответственно.

Исходя из тех же предпосылок, можно оценить выброс в атмос-

феру диоксинов, например, МСЗ ФРГ, где ежегодно сжигают 8 млн. т

ТБО. При образовании 40 г диоксинов в год и адсорбции 82% их

массы улавливаемой золой годовое поступление в атмосферу состав-

ляет 7,2 г.

Изложенное свидетельствует, что речь идет о весьма ничтожных

количествах диоксинов, содержащихся

в

тысячах тонн золы и рассе-

иваемых с миллионами м

3

дымовых газов, что, несомненно, практи-

чески не может представить сколь-либо существенной опасности для

населения.

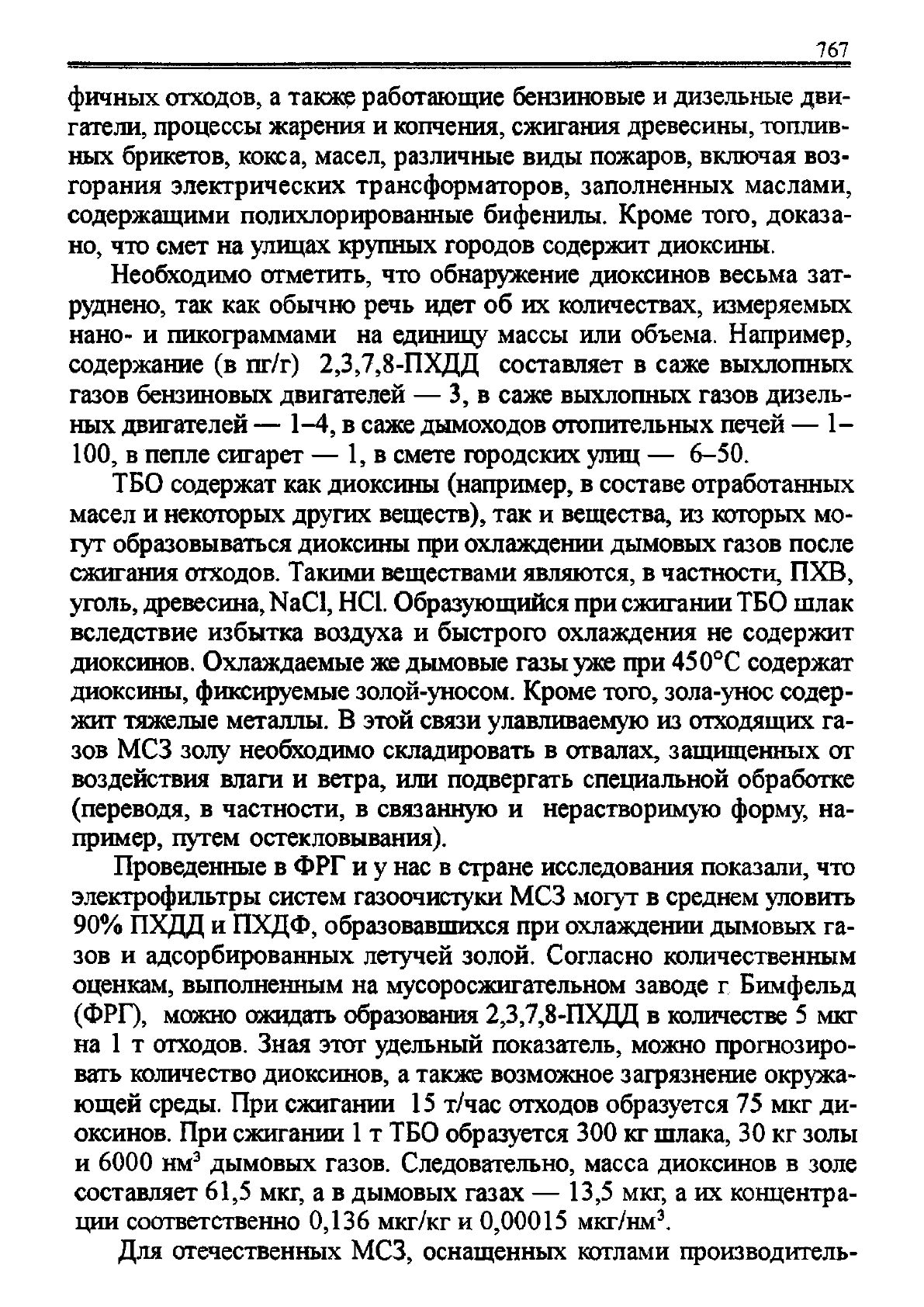

Унос твердых частиц из топки возрастает при интенсификации

шуровочного процесса

и

замене естесственной тяги принудительной.

Перегрузки по сырью также могут приводить к значительному воз-

растанию уноса из топки, величина которого зависит от типа и конст-

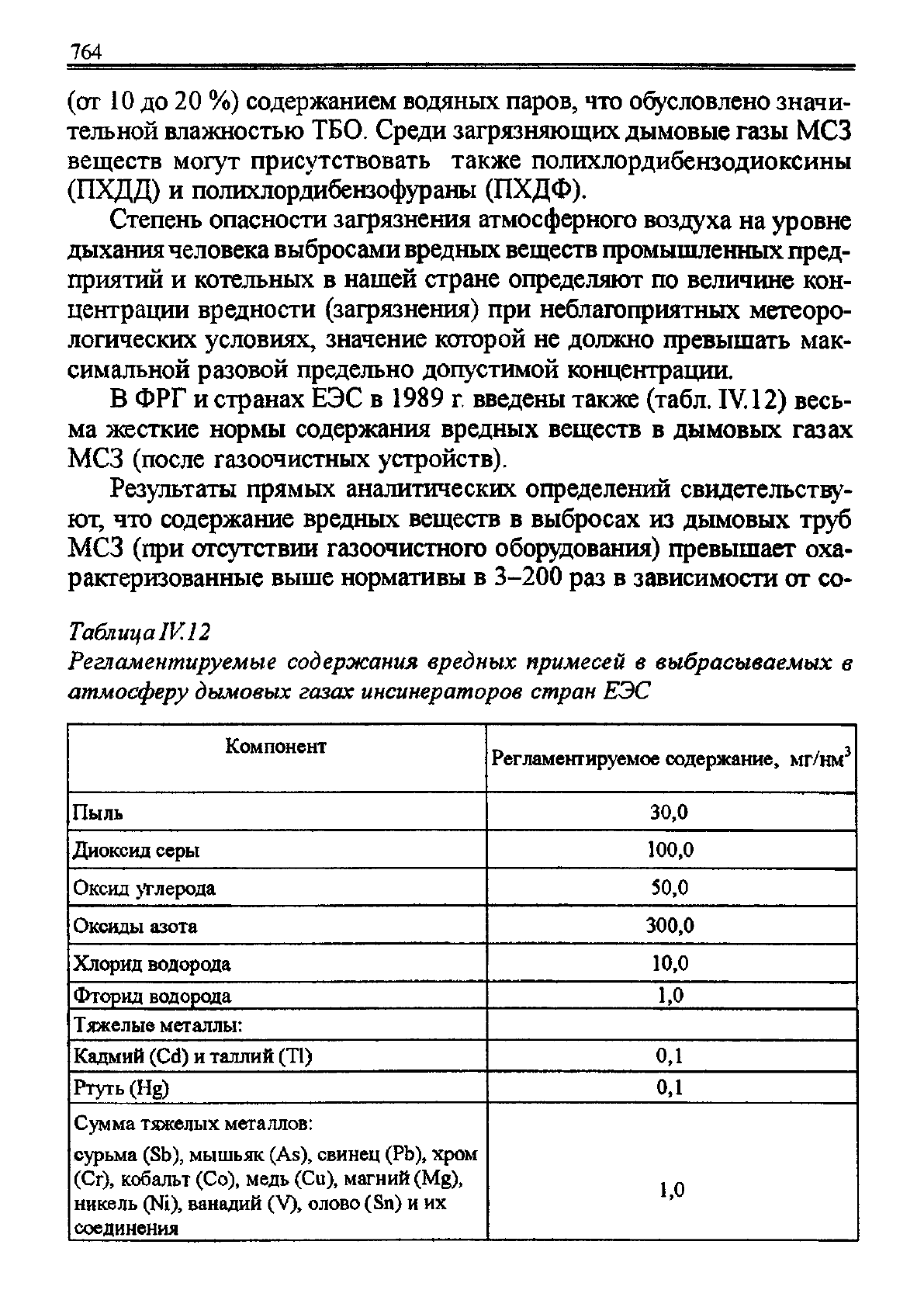

Таблица1К14

Химический состав летучей золы отечественных

МСЗ

Компонент

Содержание, % масс.

Диоксид кремния, SiO

2

30-40

Оксид алюминия, AbO

3

15-20

Оксид железа, Fe

2

O

3

7-30

Оксид кальция, CaO 8- 18

Оксид магния, MgO

1-3

Серный ангидрид, SO

3

3-7

Оксид калия, K

2

O 2-4

Оксид натрия, Na

2

O

0,5-1,5

Диоксид титана, TiO

2

1-1,5

'769

рукции колосниковой решетки. Чем совершеннее организован про-

цесс сжигания в топке, тем меньше запыленность уходящих дымо-

вых газов и мельче взвешенные в них частицы.

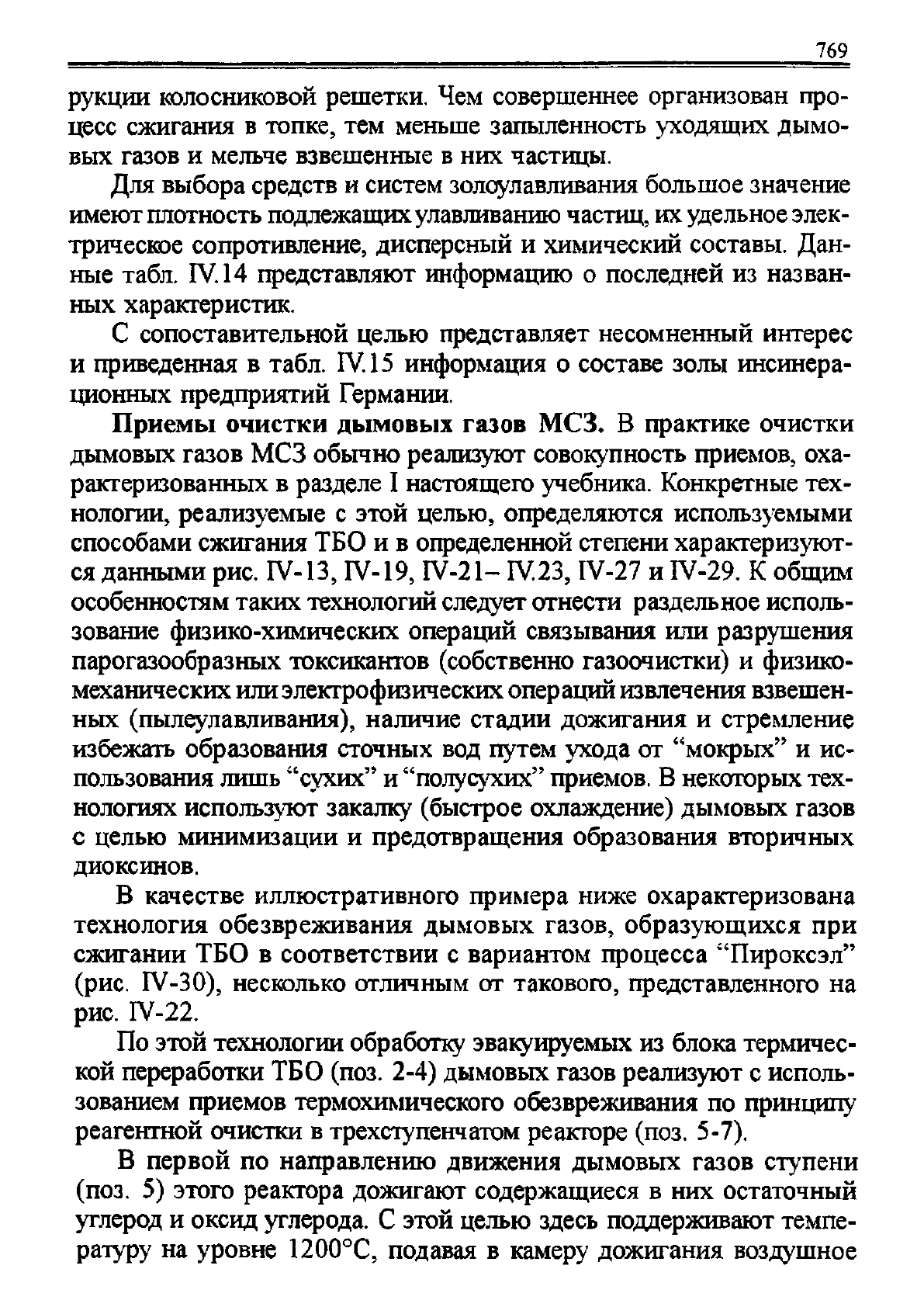

Для выбора средств и систем золоулавливания большое значение

имеют

плотность подлежащих улавливанию частиц, их удельное элек-

трическое сопротивление, дисперсный и химический составы. Дан-

ные табл.

IV. 14

представляют информацию о последней из назван-

ных характеристик.

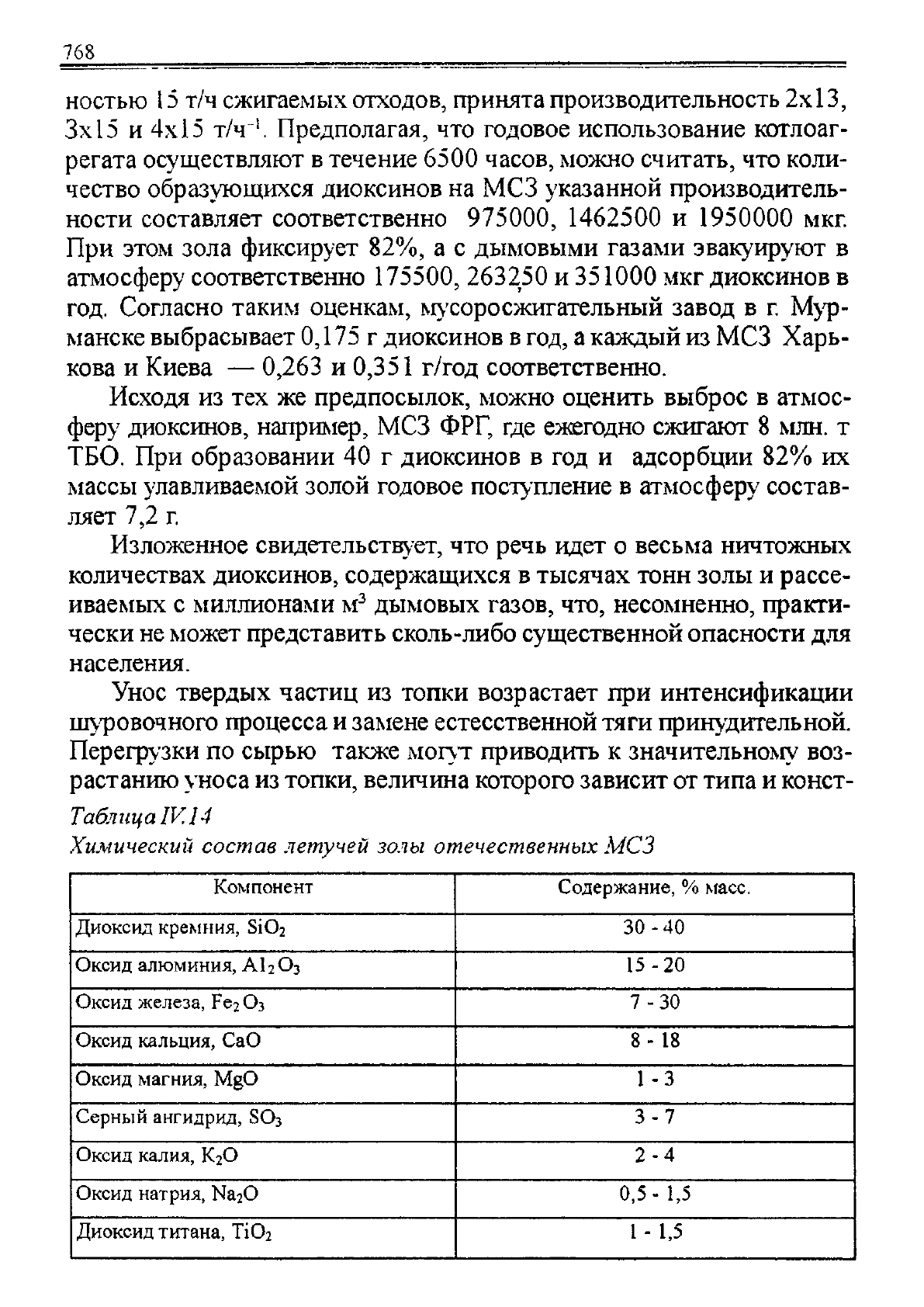

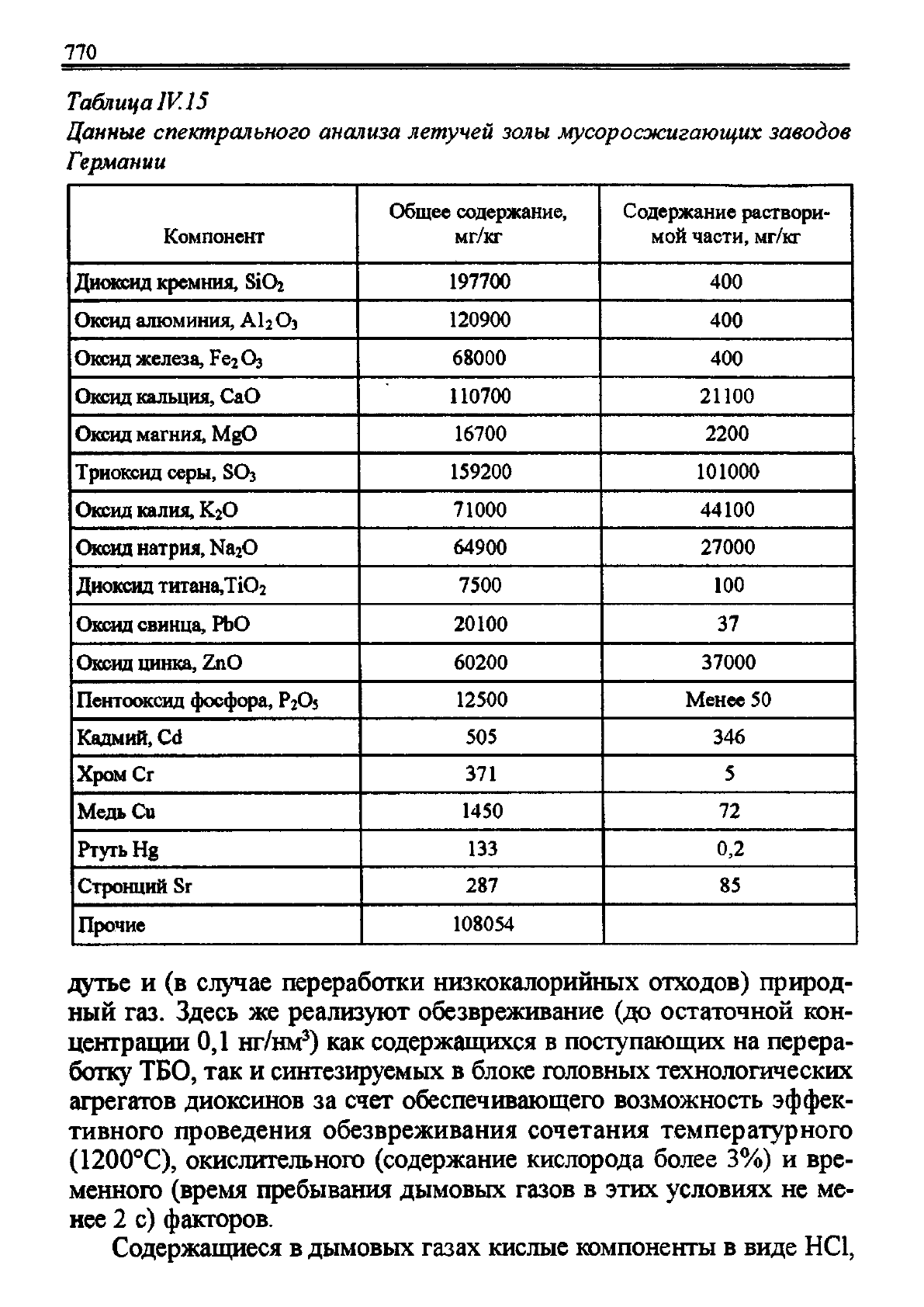

С сопоставительной целью представляет несомненный интерес

и приведенная в табл.

IV. 15

информация о составе золы инсинера-

ционных предприятий Германии.

Приемы очистки дымовых газов МСЗ. В практике очистки

дымовых газов МСЗ обычно реализуют совокупность приемов, оха-

рактеризованных в разделе I настоящего учебника. Конкретные тех-

нологии, реализуемые с этой целью, определяются используемыми

способами сжигания ТБО и в определенной степени характеризуют-

ся данными рис. IV-13, IV-19, IV-21- IV.23, IV-27 и IV-29. К общим

особенностям таких технологий следует отнести раздельное исполь-

зование физико-химических операций связывания или разрушения

парогазообразных токсикантов (собственно газоочистки) и физико-

механических

или

электрофизических операций извлечения взвешен-

ных (пылеулавливания), наличие стадии дожигания и стремление

избежать образования сточных вод путем ухода от "мокрых" и ис-

пользования лишь "сухих" и

"полусухих"

приемов. В некоторых тех-

нологиях используют закалку (быстрое охлаждение) дымовых газов

с целью минимизации и предотвращения образования вторичных

диоксинов.

В качестве иллюстративного примера ниже охарактеризована

технология обезвреживания дымовых газов, образующихся при

сжигании ТБО в соответствии с вариантом процесса "Пироксэл"

(рис. IV-30), несколько отличным от такового, представленного на

рис. FV-22.

По этой технологии обработку эвакуируемых из блока термичес-

кой переработки ТБО (поз. 2-4) дымовых газов реализуют с исполь-

зованием приемов термохимического обезвреживания по принципу

реагентной очистки в трехступенчатом реакторе (поз. 5-7).

В первой по направлению движения дымовых газов ступени

(поз. 5) этого реактора дожигают содержащиеся в них остаточный

углерод и оксид углерода. С этой целью здесь поддерживают темпе-

ратуру на уровне 1200°С, подавая в камеру дожигания воздушное

'770

Таблица

IV. 15

Данные спектрального анализа летучей золы мусоросжигающих заводов

Германии

Компонент

Общее содержание,

мг/кг

Содержание раствори-

мой части, мг/кг

Диоксид кремния, SiO

2

197700

400

Оксид алюминия, Ah

Оэ

120900

400

Оксид железа,

Fe

2

O

3

68000

400

Оксид кальция, CaO

110700

21100

Оксид магния, MgO

16700

2200

Триоксид серы, SO3 159200 101000

Оксид калия, K

2

O 71000

44100

Оксид натрия, Na

2

O

64900

27000

Диоксид THTaHa

j

TiO

2

7500

100

Оксид свинца, PbO

20100

37

Оксид цинка, ZnO

60200

37000

Пентооксид фосфора, P

2

Os

12500

Менее 50

Кадмий, Cd

505 346

Хром Cr

371

5

Медь Cu

1450 72

PTyrbHg

133

0,2

Стронций Sr

287 85

Прочие

108054

дутье и (в случае переработки низкокалорийных отходов) природ-

ный газ. Здесь же реализуют обезвреживание (до остаточной кон-

центрации 0,1 нг/нм

3

) как содержащихся в поступающих на перера-

ботку ТБО, так и синтезируемых в блоке головных технологических

агрегатов диоксинов за счет обеспечивающего возможность эффек-

тивного проведения обезвреживания сочетания температурного

(1200°С), окислительного (содержание кислорода более 3%) и вре-

менного (время пребывания дымовых газов в этих условиях не ме-

нее 2 с) факторов.

Содержащиеся в дымовых газах кислые компоненты в виде HCl

j