Реферат - Инженерные системы

Подождите немного. Документ загружается.

1. Трассировка водоводов и водопроводных сетей.

Трассировка водоводов и магистральных водопроводных сетей является

одним из важнейших и сложных этапов проектирования систем водоснабжения.

Именно от того, каким образом выполнена трассировка, зависят надежность и

экономичность работы всей системы водоснабжения.

Структура линейной части системы водоснабжения населенного пункта

должна быть такой, чтобы отключение (аварийное или плановое) ремонтного

участка сети или водоводов не приводило к снижению подачи воды объекту

более чем на 30 %, а для систем промышленного водоснабжения — по аварий-

ному графику. Достигается это путем устройства двух (иногда более) водоводов с

перемычками (или без них) и кольцеванием магистральной водопроводной сети.

Прокладка водоводов в одну нитку допускается при условии устройства

аварийного запаса воды, обеспечивающего в течение времени ликвидации аварии

на водоводах (табл. 2.1) расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в размере 70

% расчетного среднечасового водопотребления, на противопожарные нужды в

полном объеме и на производственные — по аварийному графику.

Т а б л и ц а 2.1. Расчетное время ликвидации аварий на трубопроводах

Диаметр труб, мм Расчетное время ликвидация аварий на трубопроводах,

ч, при глубине заложения труб, м

до 2 более 2

До 400

Св. 400 до 1000

Св. 1000

8

12

19

12

18

24

Тупиковые линии водопроводов допускается применять для подачи воды на

хозяйственно-питьевые нужды при диаметре труб менее 100 мм, на хозяйственно-

противопожарные нужды при длине линий до 200 м, на производственные нужды

при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии.

При трассировке водоводов необходимо стремиться к их минимальной длине с

учетом естественных и искусственных препятствий, обеспечения возможности

подъезда и применения техники при строительстве и эксплуатации водоводов, к

минимальному отчуждению земли и с учетом границ землепользования и

севооборотов. Подключение водоводов (двух и более) к магистральной

водопроводной сети должно производиться к различным ремонтным участкам.

При трассировке магистральной водопроводной сети необходимо

придерживаться следующих принципов:

■ сеть должна достаточно равномерно располагаться на территории

населенного пункта с учетом возможности экономичного (кратчайшего) и

надежного (не менее чем от двух ремонтных участков) подключения к ней

крупных потребителей воды (предприятий), а также присоединения напорно-

регулирующих и запасных емкостей;.

■ участки сети прокладывают по улицам с обеспечением

двустороннего подключения к ним линий распределительной сети. Протяженность

чисто транзитных участков магистралей (участков, проходящих через

незастроенную и не подлежащую застройке территорию, а значит, и без

попутных отборов воды) и участков с односторонним отбором (застройка

только с одной стороны) должна быть минимальна;

■ магистральные линии сети намечают вдоль основного направления

движения воды по территории населенного пункта. Оптимальный уровень

надежности сети (достаточно высокий уровень надежности при относительно

небольших затратах) обеспечивается путем устройства двух и более магистралей

с перемычками между ними, образующими замкнутые контуры (кольца),

вытянутые вдоль основного направления движения воды по объекту и имеющие

размеры по длинной стороне 600...1000 м, по короткой — 350...800 м.

При трассировке как водоводов, так и линий магистральной

водопроводной сети необходимо также учитывать геологические условия

прокладки трубопроводов (устойчивость грунтов, отсутствие скальных грунтов и

плывунов, уровень грунтовых вод и т. д.). С целью предотвращения электрической

коррозии металлических труб не следует прокладывать магистрали параллельно

трамвайным путям в непосредственной близости (на одной улице). Пересечение

автомобильных и железных дорог водоводами и участками магистральной сети

должно осуществляться под прямым углом.

Устройство сопроводительных линий для присоединения попутных

потребителей допускается при диаметре магистральных линий и водоводов 800 мм

и более и транзитном расходе не менее 80 % суммарного расхода; для меньших

расходов — при обосновании.

При ширине проездов более 20 м допускается прокладка дублирующих

линий, исключающих пересечение проездов вводами.

При ширине улиц в пределах красных линий 60 м и более следует

рассматривать также вариант прокладки сетей водопровода по обеим сторонам

улиц.

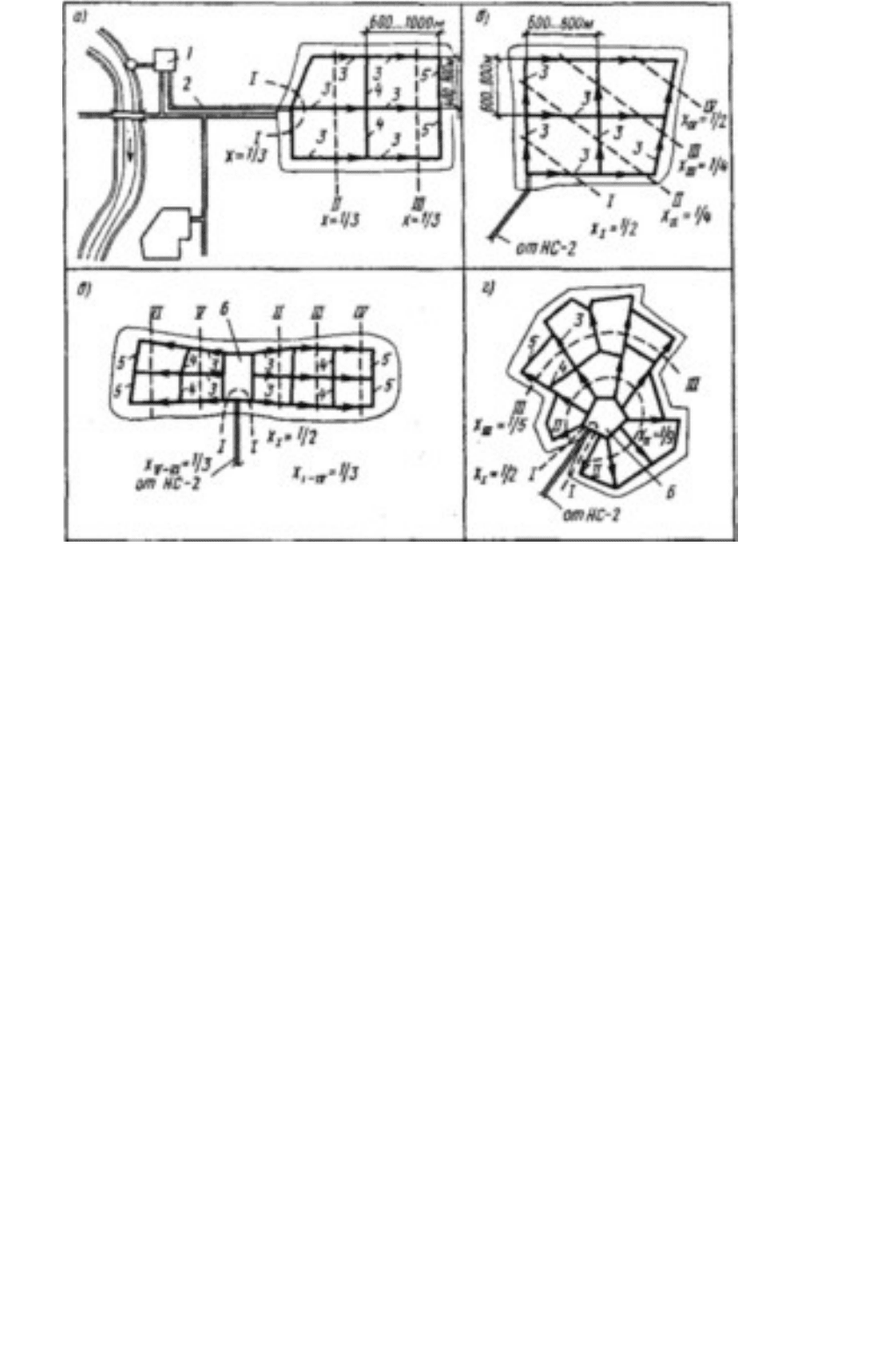

На рис. 2.1, а показан пример наиболее часто применяемой схемы

трассировки водоводов — вдоль автомобильных дорог. Такая схема позволяет без

ограничений применять необходимую технику при строительстве и ремонте

водоводов.

На том же рисунке представлена схема трассировки кольцевой

магистральной водопроводной сети города с явно выраженными магистралями.

При нормальной работе сети магистрали 3 служат как для обеспечения водой

близлежащих потребителей, так и для транзита воды потребителям,

расположенным дальше. Перемычки 4 при нормальной работе выполняют только

первую функцию. При аварии магистральных участков сети перемычки участвуют и

в транспортировке (переброске) транзитных расходов воды.

Рис. 2.1. Схемы трассировок магистральных водопроводных сетей и водо-

водов:

J — очистные сооружения; 2 — водоводы; 3 — магистрали; 4 — перемычки;

5 — замыкающие участки; 6 — опорное кольцо; х — оптимальное распределение

расходов воды в сечениях

На рис. 2.1, б дан пример так называемой обезличенной схемы, в которой

нет четкого различия между магистралями и перемычками. Все участки сети

выполняют одинаковые функции, как при нормальной работе, так и при аварии.

Отличительной особенностью перпендикулярной схемы (рис. 2.1, в) является

наличие опорного кольца, к которому присоединяются магистрали 3, соединяемые

между собой перемычками 4 и замыкающими участками 5.

К опорному кольцу радиальной схемы (рис. 2.1, г) присоединяются лучи-

магистрали 3, которые вместе с перемычками 4 и замыкающими участками 5

образуют кольцевую сеть, применяемую при радиальной планировке населенного

пункта.

На схемах рис. 2.1 показаны также рациональные распределения потоков

воды X в характерных сечениях I...IV сети, которые используются при

определении диаметров участков сети.

Узлами сети являются точки пересечения магистралей с перемычками

(замыкающими участками). Желательно, чтобы в замкнутом контуре

насчитывалось не менее трех и не более пяти-шести узлов.

На рис. 2.2 представлен пример трассировки магистральной водопроводной

сети для конкретного населенного пункта. Как видно из рисунка, участки

магистральной сети проложены по улицам и достаточно равномерно

расположены по территории объекта. Сеть состоит из четырех колец с явно

выраженными магистралями 1-2-3-4, 1-9-5, 1-8-7-6, перемычками 3-9 и 7-9 и

замыкающими участками 4-5 и 5-6. Кольца вытянуты в направлении основного

движения воды по территории города, размеры длинных сторон которых находятся

в пределах 680...830 м, коротких — 370...600 м. Подавляющая часть участков сети

обеспечивает двусторонний отбор воды, лишь часть участка 5-9 является чисто

транзитной, а часть участка 7-8 — с односторонним отбором воды (это

обстоятельство должно быть учтено при определении удельных и узловых

отборов). Водонапорная башня предусмотрена на самой высокой точке территории

города (отметка 113,2 м), расположена она в конце сети (система с контррезер-

вуаром) и подключена к узлу 4.

Подача воды в сеть осуществляется по двум водоводам, проложенным

кратчайшим путем (/=3000 м) от НС-2 до сети (узел /).

Рис. 2.2. Схема системы водоснабжения города

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СОВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

В технологии биологической очистки сточных вод наибольшее применение

получил аэробный метод. Несмотря на длительный опыт применения этого метода,

он продолжает совершенствоваться, разрабатываются новые типы сооружений и

модифицируются известные конструкции. В новых разработках заметна тенденция

развития комбинированных сооружений, принцип действия которых совмещает ряд

технологических процессов (например, аэротенки - отстойники, фильтротенки и т.п.).

Заметный прогресс наблюдается в совершенствовании конструкций биофильтров, что

вызвано стремлением к экономии энергозатрат.

Ниже приводится классификация основных типов аэротенков и других

сооружений биологической очистки, их конструктивные и технологические

особенности.

Аэротенки

Аэротенки объединяют обширную группу биологических окислителей,

принцип действия которых основан на минерализирующей способности активного

ила, представляющего собой суспензию аэробных микроорганизмов. Для нормальной

жизнедеятельности микроорганизмов в аэротенке необходимо поддерживать

определенную концентрацию растворенного кислорода. Для окисления запасенных

микроорганизмами ила органических веществ и восстановления окислительной

способности активный ил регенерируют.

В основе процесса, происходящего в аэротенке, лежит представление о

стадийном характере биологической очистки сточных вод. На первой стадии

наблюдается сорбция загрязнений активным илом, которая происходит с большей

скоростью, чем последующее их окисление. Со временем скорости сорбции и

окисления выравниваются, содержание адсорбированных активным илом

загрязнений достигает максимальных величин, а сточная вода освобождается от

большей части загрязнений. Затем скорость окисления начинает преобладать над

скоростью сорбции, на это указывает снижение органических веществ, накопленных

в иле (ориентировочно их можно оценить величиной ХПК ила); на этой стадии

происходит регенерация ила. Как правило, начало регенерации ила и окончание

процесса окисления органических веществ сточной жидкости не совпадают. Поэтому

при проектировании аэротенков с регенераторами необходимо учитывать кинетику

сорбции и окисления загрязнений сточных вод.

Аэротенки можно классифицировать по следующим основным признакам:

по гидродинамическому режиму — вытеснители, смесители и аэротенки с

рассредоточенным впуском сточной жидкости (промежуточного типа);

по способу регенерации активного ила — с отдельно стоящими

регенераторами ила и совмещенные с регенераторами;

по нагрузкам на активный ил — высоконагружаемые, обычные и

низконагружаемые;

по количеству ступеней очистки — одно-, двух- и многоступенчатые;

по режиму ввода сточной жидкости — проточные и контактные (с

переменным рабочим уровнем);

по конструктивным признакам — прямоугольные, круглые, комби-

нированные, противоточные, шахтные, фильтротенки, флототенки и др.;

по типу систем аэрации — с пневматическими, механическими, гид-

родинамическими и пневмомеханическими аэраторами.

Современные аэротенки представляют собой гибкие в технологическом

отношении сооружения и успешно применяются для полной или частичной

очистки многих видов производственных сточных вод в широком диапазоне

концентраций загрязнений и расходов сточных вод. Число конструктивных

модификаций и технологических схем работы аэротенков непрерывно возрастает.

Аэротенки- вытеснители представляют собой коридорные сооружения, в

которых сточные воды проходят последовательную очистку без полного смешения со

всем объемом жидкости в резервуаре. В аэротенках данного типа глубина очистки

сточных вод является функцией расстояния, пройденного жидкостью от точки впуска.

Однако такой режим практически осуществим только при соотношении общей длины

коридоров аэротенка к ширине более 30—40. Гидродинамический режим движения

жидкости в аэротенке наиболее полно приближается к режиму вытеснения в

резервуаре, разделенном перегородками на шесть — семь последовательно

работающих секций.

Особенностью аэротенка - вытеснителя является то, что микроорганизмы

активного ила в процессе очистки сточной жидкости находятся в разных

физиологических стадиях своего развития. На начальной стадии процесса

наблюдается избыток питательных веществ, на конечной стадии — их недостаток. В

связи с этим кислород воздуха подается в большом количестве в начале аэротенка с

постепенным снижением к концу его. С учетом неравномерности поступления

загрязнений со сточными водами задача распределения воздуха по длине аэротенка -

вытеснителя в соответствии со скоростями потребления кислорода активным илом

становится трудно осуществимой. При залповом поступлении токсичных для

активного ила компонентов сточных вод, что характерно для многих

производственных стоков, применение аэротенков - вытеснителей нецелесообразно. В

этом случае нарушается работа биоценоза активного ила: он теряет свою активность,

вспухает и вследствие этого выносится из вторичных отстойников. Аэротенк на

продолжительный период выходит из нормального режима.

Аэротенки - смесители представляют собой сооружения, в которых

поступающие сточные воды и активный ил почти мгновенно перемешиваются со всей

массой иловой смеси резервуара. В этом сооружении обеспечивается равномерное

распределение органических загрязнений и растворенного кислорода.

Конструктивной особенностью аэротенка - смесителя является рассредоточенный

впуск смеси сточных вод и активного ила и такой же выпуск ее. Благодаря этому во

всех точках объема аэротенка устанавливается одинаковая концентрация органи-

ческих веществ. Большое разбавление поступающих сточных вод очищенной водой,

содержащейся в аэротенке, позволяет подавать в него сточную воду с относительно

высокой концентрацией загрязнений. К недостаткам аэротенков - смесителей следует

отнести более сложную систему впуска и выпуска жидкости, а также сравнительно

низкую среднюю удельную скорость окисления, поскольку концентрация за-

грязнений в иловой смеси находится на уровне значений, предъявляемых к

очищенной воде, что соответственно снижает окислительную мощность этих

сооружений по сравнению с аэротенками - вытеснителями.

В аэротенках с рассредоточенным впуском сточной жидкости (при

сосредоточенной подаче активного ила) концентрация активного ила на входе равна

его содержанию в возвратном иле и постепенно уменьшается по мере приближения к

выходу из сооружения. Средняя концентрация активного ила в сооружении несколько

повышена. Остаточные загрязнения в очищенной жидкости снижаются к концу

сооружения. Поскольку распределение загрязнений в таких аэротенках нерав-

номерно, так же как и в аэротенках - вытеснителях, этим сооружениям присущи и те

же недостатки. Для улучшения работы сооружений этого типа сточную воду

целесообразно подавать неравномерно по длине сооружения при условии

поддержания одинакового соотношения между количеством загрязнений и массой

беззольного вещества активного ила, что стабилизирует работу сооружения и

повышает окислительную способность ила.

Аэротенки с отдельно стоящими регенераторами позволяют увеличить

среднюю концентрацию активного ила в сооружении за счет возврата на стадию

регенерации уплотненного во вторичном отстойнике ила, в результате чего

достигается снижение капитальных и эксплуатационных затрат. Кроме того, при

залповом поступлении в аэротенк производственных сточных вод процесс очистки в

меньшей мере подвержен влиянию токсикантов. При развитии в аэротенке нитчатых

микроорганизмов регенерация способствует их отмиранию, что существенно

улучшает седиментационные свойства активного ила.

Аэротенки, совмещенные с регенераторами активного ила, обладают

существенным недостатком, который проявляется в том, что за счет продольного

перемешивания доза ила в регенераторе снижается по сравнению с концентрацией

возвратного ила из вторичных отстойников. Для устранения этого недостатка

целесообразно отделять регенератор от аэротенка перегородкой с перепускным

отверстием.

Одним из возможных путей интенсификации работы аэрационных сооружений

является повышение нагрузок на активный ил до величин более 0,8 гБПК/г ила в 1

сут, но при этом снижается эффект очистки сточных вод. Высоконагружаемые

аэротенки целесообразно применять на I ступени двухступенчатой очистки сточных

вод, а также в тех случаях, когда рациональна утилизация избыточного активного

ила (как кормовая добавка для животноводства, как сырье для активированного угля

и т. д.). При очистке сточных вод химической, гидролизной и некоторых других

отраслей промышленности высокие нагрузки на ил приводят к полному

перерождению ила, образуется культура грибов, которые при большой скорости

(около 30—40 и/ч) хорошо отделяются микрофильтрованием. Расчеты показывают,

что применение способа очистки сточных вод с использованием культуры водных

грибов позволяет сократить суммарный объем сооружений в 1,7—2 раза и соответ-

ственно снизить капитальные затраты. Поскольку высоконагружаемый ил имеет

плохие седиментационные свойства, разделение иловой смеси целесообразно

проводить методом флотации.

Низконагружаемые аэротенки или так называемые аэротенки с продленной

аэрацией получили применение в основном для очистки малых количеств сточных

вод (до 1000 м

3

'сут). Поскольку прирост ила в этих сооружениях незначителен и в

процессе аэрации происходит его стабилизация, значительно облегчается проблема

обработки осадка и избыточного ила.

Процесс биологической очистки можно интенсифицировать путем увеличения

рабочей дозы активного ила при сохранении обычных нагрузок на ил. Окислительная

мощность аэротенков с высокими дозами ила может превосходить обычные в 1,5—

2 раза. Однако применение этого процесса связано с трудностями разделения

концентрированных иловых смесей. В этом случае целесообразно двухступенчатое

гравитационное разделение, или комбинация фильтрования с отстаиванием, или

флотация иловых смесей.

Рис. 3.1. Фильтротенк радиального типа

I — распределительный лоток; 2 — лоток возвратного ила; 3 — зона аэрации;

4 — фильтрующая насадка; 5 — камера дегазации; 6 — струенаправляющая

насадка; 7 — сборные лотки; Н — ферма илососа; 9 — мостик; 10 — камера

управления; 11 — воздухопровод; 12 — трубопровод избыточного ила; 13 —

эрлифт; 14 — иловая камера; 15 — трубопровод возвратного активного ила; 16 —

илососы: П — трубопровод очищенных сточных вод

Кафедрой канализации МИСИ им. В. В. Куйбышева разработан способ

фильтрации иловой смеси аэротенков с дозами ила до 25 г/л через сетчатые фильтры

таким образом, что во вторичные отстойники поступает не более 3—4 г/л

взвешенных веществ. Разработана технологическая схема такого сооружения,

получившего название фильтротенк.

На рис. 3.1 представлена схема аэротенка с фильтрационным разделением

иловой смеси (фильтротенка). Сточная жидкость после механической очистки

поступает в распределительный лоток зоны аэрации, При поочередной продувке

фильтрующих сетчатых насадок возникает и поддерживается мощный

циркуляционный поток, обеспечивающий интенсивное перемешивание иловой смеси с

поступающей в зону аэрации загрязненной сточной жидкостью. Профильтрованная

через сетчатые насадки осветленная иловая смесь с концентрацией активного ила

до 4 г/л по сухому веществу поступает в кольцевую камеру дегазации, а оттуда — в

зону отстаивания, которая представляет собой радиальный отстойник с

периферийной подачей исходной воды и центральным отводом осветленной жидкости

с помощью сборных лотков. Осевший активный ил удаляется в иловую камеру,

откуда возвратный активный ил перекачивают эрлифтом в лоток 2, а избыточный ил

отводят на дальнейшую обработку по трубопроводу 11. Управление работой

трубопроводов 11 и 12 производится с помощью задвижек, находящихся в отдельно

стоящей камере управления.

При очистке в фильтротенке сточных вод с БПК

ПОЛН

более 1500 мг/л и

содержанием эфирорастворимых веществ около 150 мг/л очищенная вода имела

БПК

ПОЛН

, равное 20—30 мг/л, остаточное содержание эфирорастворимых веществ 7

—9 мг/л. Продолжительность аэрации составляла 3—4 ч, что соответствовало

окислительной мощности 8000—12 000 гБПК/(м

3

-сут) при нагрузке на ил 400—600

мг/ /(г-сут). Высота слоя активного ила под сетчатой насадкой составляла 1 —1,5 м,

продолжительность фильтрования через нее — 40—60 с, период обратной продувки

сетчатой насадки — 8—12 с при интенсивности подачи воздуха 80—120 м

3

/(м

2

-ч).

Технико-экономические расчеты показывают, что фильтротенк,

обеспечивающий высокую окислительную мощность при сравнительно низких

нагрузках на активный ил, позволяет достичь 12—15% экономии на себестоимости

очистки 1 м

3

сточной жидкости, при этом экономия капитальных затрат составляет

35—40%. Эта конструкция рентабельна при очистке концентрированных

производственных сточных вод, а также в условиях образования труднооседающих

активных илов.

Основой для разработки методов двух- и многоступенчатой биологической

очистки сточных вод является идея культивирования на очистных станциях активных

илов, приспособленных к окислению отдельных групп органических загрязнений.

Известно, что чем полнее адаптация активного ила к данному виду загрязнений, тем

эффективнее идет процесс биологической очистки. Одним из путей реализации этого

преимущества является создание многоступенчатых систем, где на каждой ступени

функционирует определенная культура микроорганизмов активного ила. С

повышением разницы в скоростях биохимического окисления отдельных

компонентов сточных вод и увеличением их начальных концентраций применение

ступенчатой схемы очистки становится эффективнее.

При двухступенчатой схеме активный ил циркулирует только в пределах своей

ступени, не смешиваясь с другими илами. Благодаря этому образуется ил,

микроорганизмы которого наиболее приспособлены к окислению определенного

вида загрязнений.

Учитывая свойственную сточным водам промышленных предприятий

большую неравномерность состава и расхода, в качестве I ступени двухступенчатых

сооружений целесообразно применять аэротенки - смесители. Это позволяет также

снизить концентрацию токсичных для микроорганизмов веществ, которые могут

присутствовать в производственных сточных водах. Поскольку после I ступени

неравномерность в составе воды значительно сглаживается, для II ступени

целесообразно применение аэротенков - вытеснителей, которые позволят полнее

очистить сточные воды от оставшихся трудноокисляемых загрязнений.

Известно несколько модификаций двухступенчатых схем с аэротенками.

Наиболее применима схема с аэротенком - смесителем на I ступени и с аэротенком-

вытеснителем в качестве II ступени, избыточный активный ил из которых отводится

раздельно. При этом высоконагруженный избыточный ил I ступени может быть

утилизирован, тогда как сильно минерализованный ил II ступени нуждается только

в обезвоживании. По другой схеме двухступенчатой очистки избыточный ил II

ступени направляется в аэротенк-смеситель I ступени, улучшая тем самым

окислительную работу системы в целом. Однако общее количество избыточного

активного ила, удаляемого из системы после I ступени очистки, в данном случае

несколько возрастает. В третьем варианте двухступенчатой схемы предусматривается

отвод избыточного активного ила только после II ступени очистки. Аэротенк-

смеситель I ступени работает с максимально возможными дозами ила, избыток ко-

торого вместе с очищенной сточной жидкостью поступает на II ступень. К

достоинствам такой схемы следует отнести высокую окислительную мощность I

ступени очистки и сильную минерализацию избыточного активного ила,

удаляемого после II ступени очистки, что сокращает затраты на его дальнейшую

обработку. К недостаткам, не позволяющим рекомендовать указанную схему для

очистки смеси легко- и трудноокисляемых загрязнений сточных вод, относится

сильная засоренность культуры активного ила II ступени илом I ступени очистки, в

результате чего нарушается эффект адаптации. Каждая из трех рассмотренных схем

может работать с перепуском (байпасом) неочищенной части сточной жидкости на II

ступень, минуя I ступень очистки.

Недостатком многоступенчатых схем очистки является необходимость

устройства промежуточных вторичных отстойников и связанной с ними системы

распределительных лотков, что влечет за собой увеличение общего объема

сооружений и повышение гидравлических потерь напора при прохождении

жидкости по сооружениям. Последнее, в свою очередь, вызывает увеличение

необходимого напора при перекачивании циркулирующего активного ила. Практика

показывает, что при применении двухступенчатой схемы этот недостаток может быть

компенсирован более высоким эффектом очистки сточных вод, сокращением расхода

воздуха и аэрационного объема.

Пневматические аэраторы широко применяются в технологии очистки сточных

вод, особенно при биологической очистке в аэротенках. Наиболее эффективны