Равич-Щербо И.В. Психогенетика

Подождите немного. Документ загружается.

ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОГЕНЕТИКУ

1. ПРОБЛЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

В ПСИХОЛОГИИ

Уникальность, неповторимость психологического облика каждо-

го человека — один ми тех явных феноменов нашей психики, кото-

рые наиболее бурно обсуждаются, исследуются, а иногда отвергают-

ся как досадная помеха экспериментальному исследованию. С древ-

них времен берут начало и интуитивное понимание того, что люди

психологически не одинаковы, и стремление понять истоки этого

разнообразия, и представления о существовании некоторой «первич-

ной» индивидуальности, предшествующей опыту и знаниям, и даже

своеобразный «профессиональный отбор».

B.C. Аванесов [ 1; см. также 23] пишет, что уже в середине III тыся-

челетия до н.э. в Древнем Вавилоне существовали испытания для всех,

кто готовился стать писцом — одной из главных фигур месопотамской

цивилизации; они должны были обладать многими обязательными про-

фессионально важными качествами. Подобные, часто весьма жесто-

кие, испытания проходили и в Древнем Египте те, кто стремился

стать жрецом; и в Древнем Китае — претендовавшие на должность

правительственных чиновников; и в средневековом Вьетнаме, у се-

верных народов и т.д. Эти испытания включали в себя проверку не

только необходимых знаний и умений, но и того, что мы сегодня

назвали бы «формально-динамическими» характеристиками индиви-

дуальности: эмоциональности, способностей и т.д., диагностируя их

по особенностям поведения и реальных или специально моделируе-

мых жизненных ситуациях. Например, Пифагор придавал большое

значение тому, как ведет себя молодой человек в эмоционально на-

пряженные моменты, которые специально создавались для поступав-

ших в его школу: как отвечает на насмешки; умеет ли держаться с

достоинством и т.п. Характер человека, по мнению Пифагора, прояв-

ляется в походке и смехе; манера смеяться, с его точки зрения, —

самое хорошее обнаружение особенностей характера. Ему же принад-

лежит утверждение, что «не из каждого дерева можно выточить Мер-

курия», или, говоря современным языком, представление о суще-

11

ствовании некоторой первичной, «базовой» индивидуальности, в зна-

чительной мере определяющей ее дальнейшее развитие.

В древность же уходят корнями и попытки классифицировать ин-

дивидуальности, создать их типологию. В трактате «Нравственные ха-

рактеры», автором которого был друг и преемник Аристотеля Теоф-

раст, описываются 30 ярких характерологических типов и их конкрет-

ные проявления. Специалисты по психологической диагностике

утверждают, что и в трудах арабских средневековых мыслителей Ави-

ценны, Аль Бируни и других, а также в трудах Аристотеля, Гиппокра-

та, Галена содержатся описания большого количества информатив-

ных психодиагностических показателей.

С античных времен существует физиогномика (от греческих слов,

означающих: «природа», «природные задатки» и «сведущий», «про-

ницательный») — учение о распознавании природных индивидуаль-

ных особенностей, в частности характера, по физическим характери-

стикам человека, его внешнему облику.

В середине XVII в. итальянский врач К. Бальдо опубликовал пер-

вую работу по графологии «Рассуждения о способе узнавать обычаи и

качества писавшего по его письму». Изучение почерка для решения

самых разных задач, в том числе психодиагностических, продолжает-

ся и теперь.

Перечень доказательств того, что интуитивное понимание психо-

логической неодинаковости людей и стремление «угадать», диагнос-

тировать индивидуальность уходят корнями в далекое прошлое, мож-

но было бы продолжить. Но важно другое: при таком солидном «воз-

расте» проблемы ее научная разработка началась, с исторической точки

зрения, недавно — во второй половине прошлого века и имеет в пси-

хологии весьма непростую судьбу.

Экспериментальная психология, возникшая в середине XIX в.,

видела свою задачу в познании общих закономерностей человеческо-

го поведения. Индивидуальные же особенности, т.е. отклонения от

основной закономерности, рассматривались лишь как помеха, источ-

ник неточностей в ее описании. Признанный авторитет в области диф-

ференциальной психологии и психологической диагностики амери-

канская исследовательница А. Анастази считает, что эта установка

сказалась даже в статистической терминологии: именно от первых

экспериментальных психологов мы унаследовали термин «ошибка»,

применяемый для обозначения отклонения от средней величины (на-

пример, «стандартная ошибка»).

Начало научного изучения индивидуальности связано прежде всего

с именами английского ученого Френсиса Гальтона (1822-1911) и

немецкого — Вильяма Штерна (1871-1938).

Ф. Гальтон был первым, кто сделал индивидуальные различия

между людьми специальным предметом исследования, создал изме-

рительные процедуры и начальный статистический аппарат для оцен-

12

ки различий; собрал большой экспериментальный материал, касав-

шийся, как мы теперь сказали бы, разных уровней в структуре инди-

видуальности — соматического, физиологического, психологическо-

го; он даже поставил вопрос о происхождении индивидуальных осо-

бенностей и попытался решить его.

В. Штерн, ученик Г. Эббингауза, в 1900 г. в книге «О психологии

индивидуальных различий (идеи к дифференциальной психологии)»

[414] впервые ввел в употребление сам термин «дифференциальная

психология» для обозначения новой области, «эмансипировавшей-

ся», по его словам, от материнской науки — обшей психологии. Впос-

ледствии книга переиздавалась в 1911, 1921 и 1994 гг.

под названием

«Дифференциальная психология в ее методических основаниях». В пре-

дисловии к изданию 1994 г. А. Анастази назвала ее «книгой эпохально-

го значения», а видный немецкий исследователь К. Павлик — «путе-

водной для психологической науки». Действительно, сформулирован-

ные Штерном методологические и экспериментально-методические

подходы, базовые понятия, многие статистические приемы, несмот-

ря на прошедшие почти 100 лет, верны и сейчас.

Конечно, реальное существование индивидуально-психологичес-

ких особенностей и их значение в жизни стимулировали изучение их

с самых разных сторон — в рамках «характерологии», «этологии»,

«специальной психологии», «индивидуальной психологии» и т.д. По-

явились клинические работы Э. Крепелина (1856-1921), работы А. Би-

не (1857-1912) и др. В 1897 г. была опубликована первая статья моло-

дого врача А.Ф. Лазурского (1874-1917) «Современное состояние ин-

дивидуальной психологии», где рассматривались, в частности,

складывающиеся «типы душевных свойств», т.е. предлагалась и неко-

торая классификация индивидуальностей. Несколько позже была из-

дана работа Г.И. Россолимо (1860-1928) «Психологические профи-

ли», в которой дано комплексное описание индивидуальности, и

многие другие работы*.

Приблизительно в те же годы складывались еще две отрасли на-

уки, без которых дифференциальная психология не могла бы разви-

ваться: психологическая диагностика (тестология) и статистика, не-

обходимая для получения и оценки надежных количестве иных дан-

ных в стандартной и систематизированной форме.

Таким образом, в первые десятилетия XX в. дифференциальная

психология вполне сформировалась как самостоятельная область зна-

ний. Однако и в последующие годы проблема индивидуальности то

выдвигалась на передний край науки, то отрицалась вообще. Извест-

* Краткий очерк истории дифференциальной психологии дан в книге

М.Г. Ярошевского «История психологии» (1985), а более полный анализ пробле-

мы индивидуальности приведен в книге М.С. Егоровой «Психология индивиду-

альных различий» (1997).

13

ный американский психогенетик Дж. Хирш образно описывает эту

ситуацию: «Экспериментально-психологические исследования психо-

логических различий напоминают гамлетовское «Быть или не быть...».

Дж. Кеттелл исследовал их, Уотсон хоронил их, Трайон подчеркивал

их важность, Халл минимизировал их значение для теории, Хантер

приведен ими в недоумение, Скиннер и его коллеги заведены ими в

интеллектуальный тупик, а авторы формальных моделей предпочли

фиксировать элементарные софизмы, чем знание о них; ...для боль-

шого числа экспериментальных психологов игнорировать индивиду-

альные различия — почти вопрос чести» [290; с. 7].

Каково же реальное место проблемы индивидуальности в психо-

логической науке? Оно определяется значением этой проблемы и для

теоретической психологии, и для использования психологических

знаний на практике. Разберем оба фактора последовательно.

Любая конкретно-научная теория должна строиться и проверять-

ся эмпирически, экспериментальными фактами. В психологии это дан-

ные, полученные при измерении, оценке той или иной психологи-

ческой черты, реакции, отношения и т.д. в ситуации эксперимента,

опроса или наблюдения, но в любом случае психолог имеет дело с

индивидуальными данными (или их суммой — при оценке групп).

Строго говоря, любую психологическую черту мы можем измерить

у человека только в ее индивидуальном выражении, и любая обще-

психологическая закономерность реально существует только и инди-

видуально-модифицированных формах. Как справедливо утверждает

Г. Айзенк, индивидуальные различия встроены в саму субстанцию

психологических исследований, никакие общие законы не мыслимы

без включения личности как элемента в функциональные уравнения.

Вариативность* же индивидуальных оценок любых признаков (со-

матических, физиологических, психологических) имеет широкий

диапазон колебаний; она различна у разных признаков и в разных

возрастах. Если исключить экстремальные случаи (например, гиган-

тов и карликов), чтобы избежать случайных и патологических откло-

нений, то в популяции здоровых взрослых людей отношение макси-

мального и минимального роста равно 1,3:1; веса 2,4:1; частоты пуль-

са — 2,0; 1, простого времени реакции — 2,2:1; длительности

запоминания — 2,5:1, баллов интеллекта по Векслеру — 2,9:1. У детей

4 лет (тоже после элиминации крайних значений) максимальные и

минимальные оценки интеллекта, по Стенфорд—Бине, соотносятся

как 1,6:1. Оценки коммуникативного развития у детей 2 лет, получен-

ные по специальному вопроснику, колеблются в пределах 8:1, а в

3 года — 11:1. Общие оценки поведения детей имеют еще более широ-

кий размах колебаний: их отношение равно 34:1 — так велико разно-

образие детских индивидуальностей [362].

* О терминах «вариативность», «изменчивость» и «дисперсия» см. главу I.

14

Большую или мень-

шую индивидуальную

вариативность обнару-

живают психофизиоло-

гические показатели,

относящиеся к состоя-

нию покоя и к его ре-

активным изменениям

(подробнее об этом —

в гл. XIII, XIV, XV).

Диапазон изменчи-

вости одной и той же

функции (и статистике

он измеряется коэффи-

циентом вариативнос-

ти, отклонениями от

средней, дисперсией)

может быть разным и

разных возрастах, как

мы видели на примере

интеллекта и коммуни-

кативных способностей.

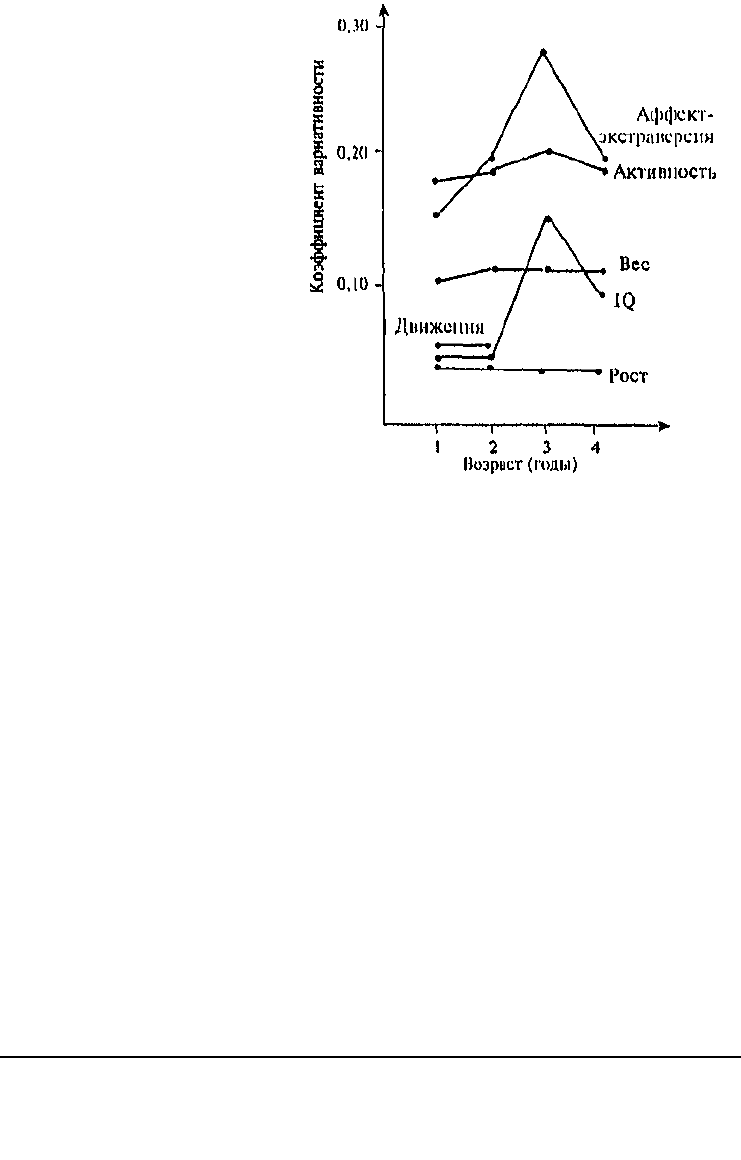

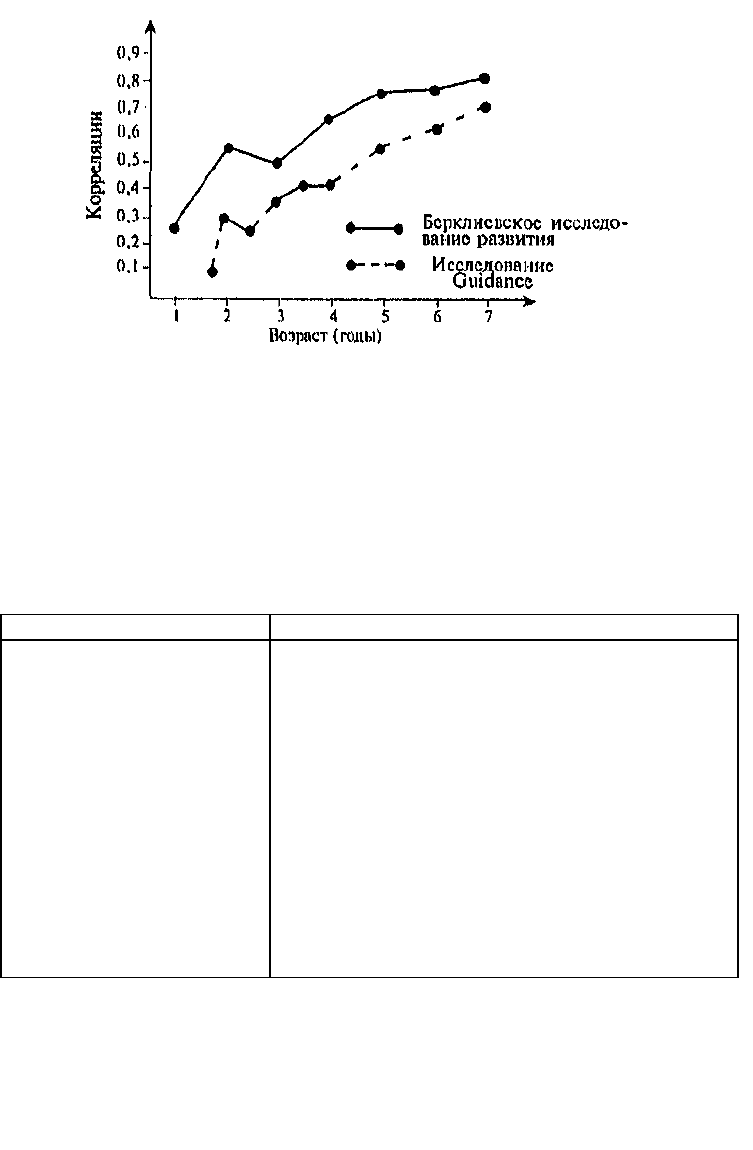

На рис. 1 представлены

данные о динамике ва-

риативности некоторых

соматических и психо-

логических показателей у детей в первые годы жизни. Обращают на

себя внимание три факта: вариативность по психологическим призна-

кам выше, чем по соматическим (роста и веса); вариативность по

некоторым динамическим характеристикам поведения (активность,

аффект-экстраверсия) выше, чем по оценкам интеллекта, и, нако-

нец, в 3 года вариативность оценок интеллекта и аффекта-экстравер-

сии выше, чем в 2 и 4 года. Последнее особенно интересно: такой

всплеск вариативности, т.е. расширение диапазона индивидуальных

различий, может быть сигналом существенных психологических (и фи-

зиологических) перестроек, происходящих в данном возрасте*. Иначе

говоря, сама межиндивидуальная вариативность может служить для

психолога своеобразным маркером, указывающим на специфичность,

значимость данного возраста для развития и формирования той или

иной психологической или нейрофизиологической функции или чер-

ты (или их совокупности).

Но отсюда вытекает еще одно следствие. Поскольку разные психо-

* Применительно к данному примеру вспомним постулированный Л.С. Выгот-

ским и затем многократно описанный в отечественной психологии кризис 3 лет.

15

Рис. 1.

Коэффициенты вариативности для фи-

зических, психологических и двигательных ха-

рактеристик [по 362].

логические характеристики имеют разную межиндивидуальную вари-

ативность, а вариативность одного и того же признака различна в

разных возрастах, характеристика каждого возраста должна включать

не только среднюю оценку признака, но и обязательно дисперсию их

значений. Иначе говоря, адекватная «возрастная норма» не есть точка

на линии развития, она не только средняя величина, но и диапазон

оценок, который говорит о существующем в норме в данном возрасте

размахе индивидуальных различий исследуемого признака. Это спра-

ведливо и для характеристики любой другой группы — профессио-

нальной, половой и т.д.

Все сказанное подтверждает тезис о неизбежности индивидуаль-

ных различий и их значимости для решения общепсихологических

проблем. Повторим еще раз: любые общепсихологические закономер-

ности, чего бы они ни касались, не могут быть получены иначе, как

через усреднение, обобщение их реально существующих индивиду-

альных вариантов. В этом безусловное значение последних для разви-

тия теоретической психологии.

Еще одна группа проблем, которые не могут быть решены без учета

индивидуальных особенностей, связана

с

прикладными аспектами пси-

хологии. Не нужно особо доказывать, что профессиональный отбор и

профконсультация, индивидуализация обучения и воспитания, реше-

ние многих медицинских задач (в частности, относящихся к психосо-

матике, реакциям на лекарственные препараты и т.д.) предполагают

наличие у психолога не толь-

ко знаний об индивидуаль-

ности человека, но и спосо-

бов диагностировать ее и на

этой основе предсказывать

дальнейшее развитие, ус-

пешность профессиональной

деятельности и т.п.

Примером может слу-

жить работа немецкого ис-

следователя Г. Клауса «Вве-

дение в дифференциальную

психологию учения» [73].

Клаус выделяет несколько

стадий в деятельности уче-

ния, результативность кото-

рых существенно зависит от

индивидуальных характери-

стик ученика. Эти стадии

связаны с: восприятием ин-

формации; ее переработкой

и хранением; оперативной

16

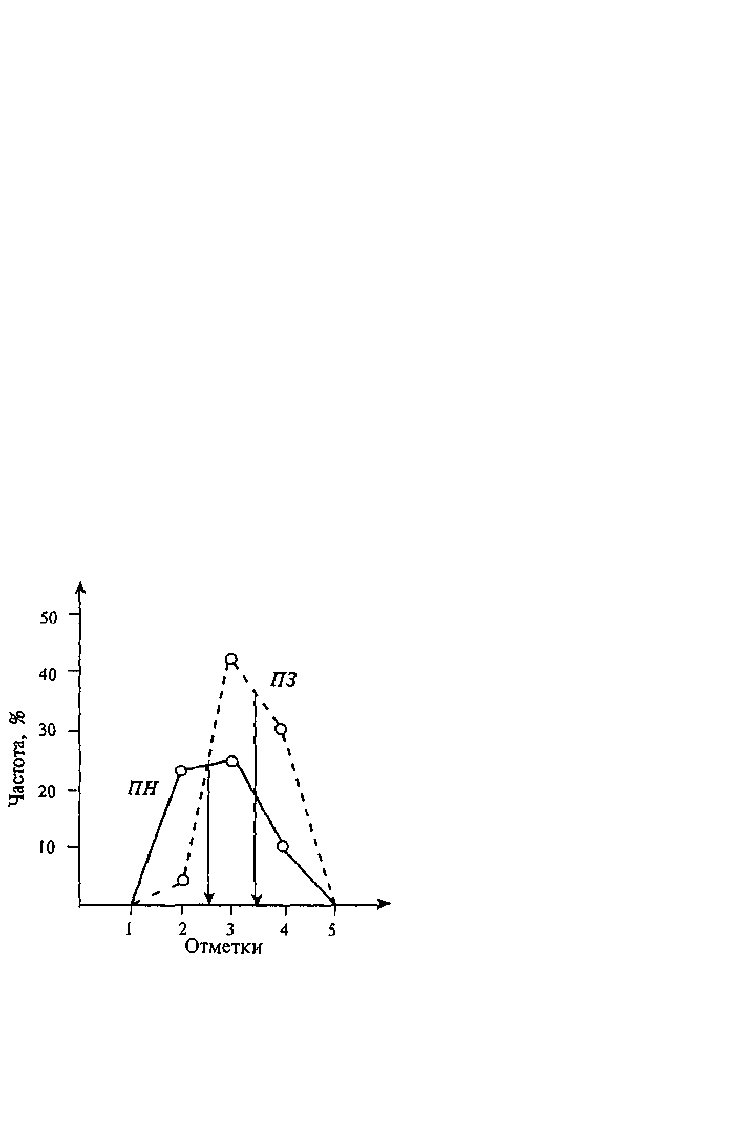

Рис. 2.

Распределение школьных оценок

у полезависимых

(ПЗ)

и поленезависимых

(ПН)

подростков [по

Г. Клаусу;

73].

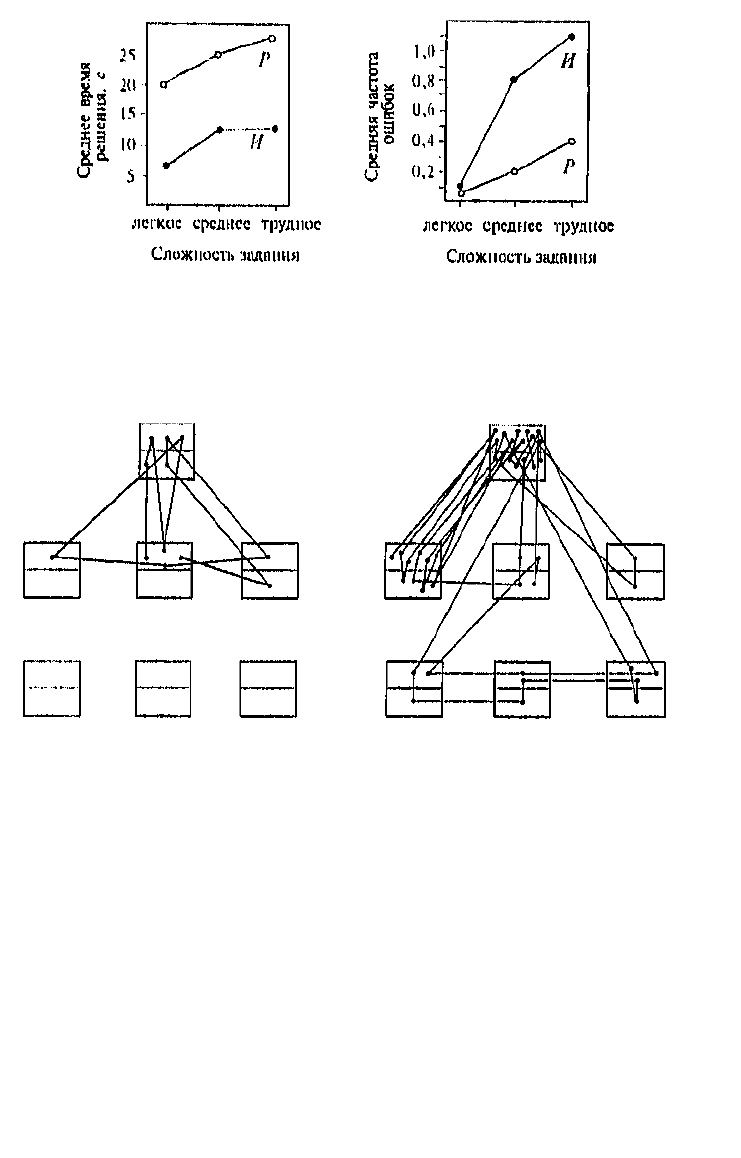

Рис. 3а.

Решение задач различной степени трудности 62 импульсивными

(И) и 62 рефлексивными (Р) подростками [по

Г. Клаусу

]

.

Рис. 3б.

Движение глаз импульсивного (слева) и рефлексивного (справа)

ребенка при решении задачи на идентификацию [по

Г. Клаусу].

доступностью и применимостью усвоенных знаний. На каждой стадии

между учениками обнаруживаются различия, зависящие не просто от

имеющихся к этому моменту знаний, но и от когнитивных и личнос-

тных особенностей детей. На рис. 2 представлено общее распределение

школьных оценок у учащихся с выраженной полезависимостью и по-

ленезависимостью: у первых кривая смещена в сторону низких баллов

(в Германии высшая оценка — 1, наиболее низкая — 5).

На рис. 3 а, б показано решение задач подростками с импульсивным

и рефлексивным когнитивными стилями: у первых короче время реше-

ния, но в задачах средней и высокой сложности существенно больше

2 1432

17

ошибок. У обладателей этих

когнитивных стилей оказыва-

ются разными даже траекто-

рии движений глаз при вы-

полнении одного и того же

задания на идентификацию,

требующего выбора образца,

аналогичного эталонному. На

рисунке хорошо видна раз-

ная динамика зрительного

поиска, т.е. разные стратегии

приема и переработки ин-

формации.

В широко известной ра-

боте Е.А. Климова [74] было

показано, что при одинако-

во высокой продуктивности

профессионального труда

работницы с разными пси-

хофизиологическими осо-

бенностями выбирают раз-

ные стратегии трудовой де-

ятельности.

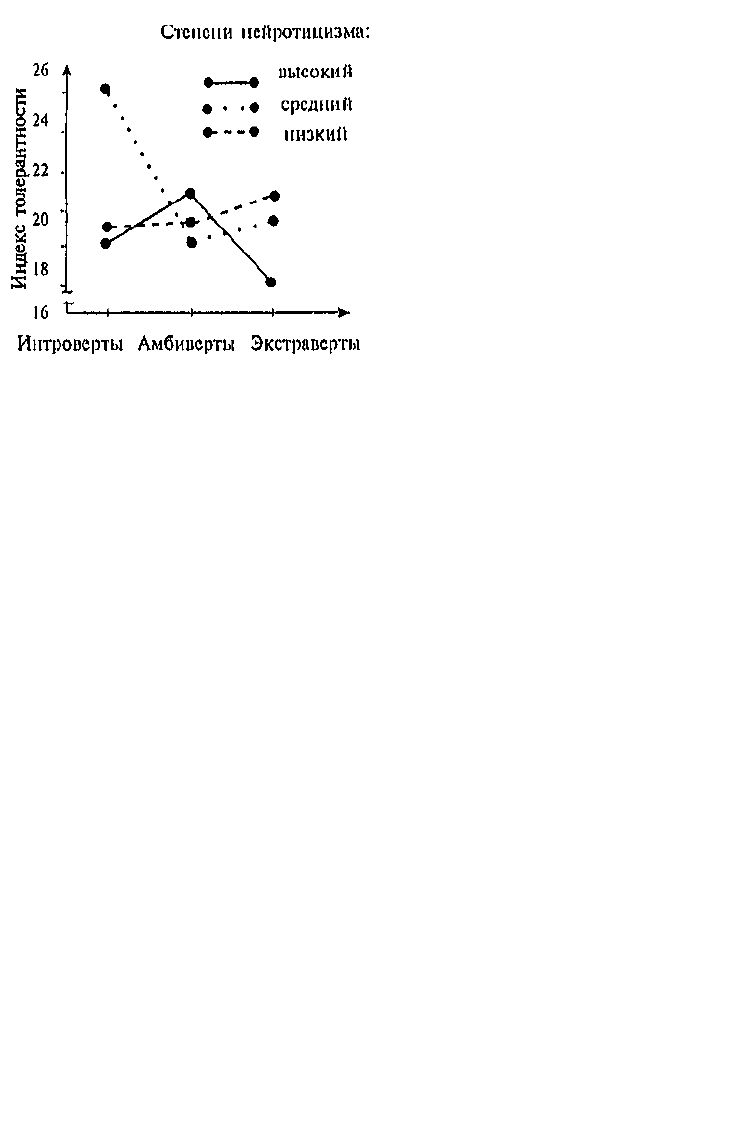

От индивидуального сочетания экстраверсии и нейротицизма за-

висит, как показывают некоторые работы, толерантность к фармако-

логическим препаратам. На рис. 4 отражены суммарные данные не-

скольких исследований седативного порога у лиц, различающихся вы-

раженностью двух указанных характеристик индивидуальности.

Наиболее высокие пороги наступления седативного эффекта — у лю-

дей со средней степенью нейротицизма в сочетании с интровертиро-

ванностью. Самыми чувствительными, т.е. обладающими низкими по-

рогами, оказались экстраверты с высоким нейротицизмом.

Эти и многие другие данные говорят о том, что, зная зависи-

мость учебной, профессиональной успешности от тех или иных ха-

рактеристик индивидуальности, непосредственно с данной деятель-

ностью не связанных (т.е. не относящихся, например, к знаниям и

умениям в данной области), можно оптимизировать деятельность че-

ловека, осуществлять профессиональную ориентацию и т.д. Но при

одном обязательном условии: если базовые индивидуальные характе-

ристики онтогенетически стабильны. Это дает основание полагать,

что особенности, на которые опирается психолог при решении тако-

го рода задач, будут присущи данному человеку в течение достаточ-

но длительного времени. Есть ли доказательства стабильности инди-

видуально-психологических особенностей? Ответы на этот вопрос от-

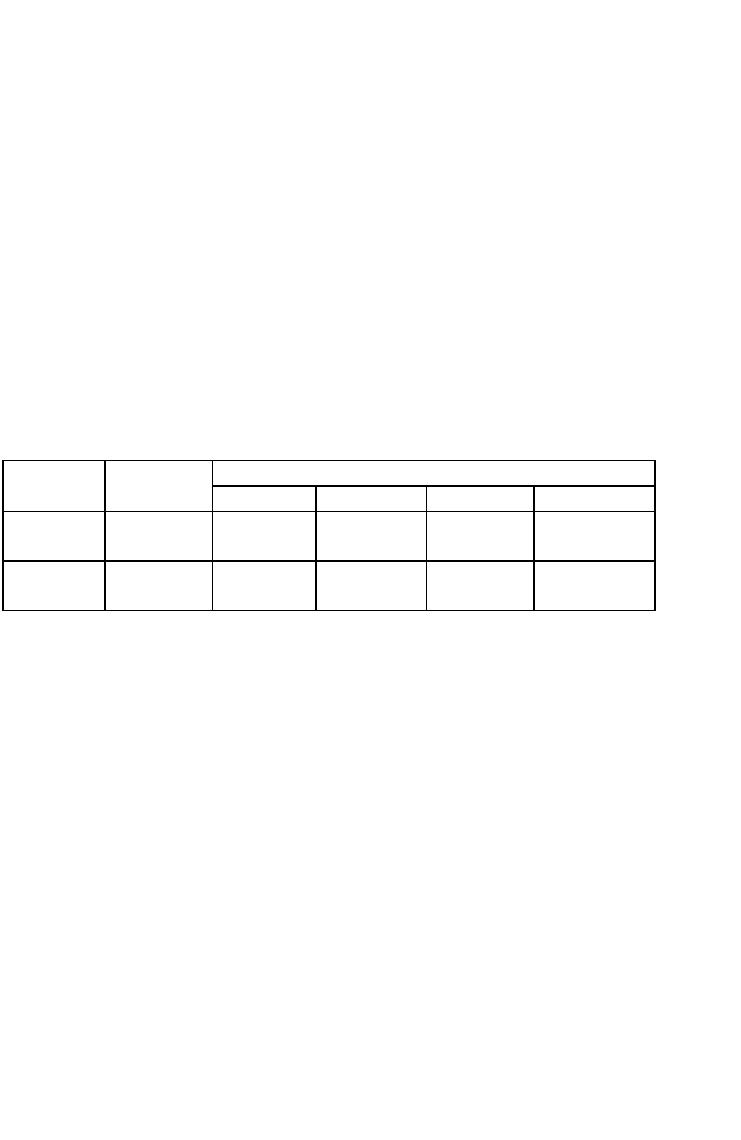

ражены на рис. 5 и в табл. 1.

18

Рис. 4.

Индекс толерантности к ле-

карственным препаратам как функция

экстраверсии и нейротицизма [по

Н. Бро-

ди,

213].

Рис. 5.

Корреляции IQ в 18 лет и более ранних возрастах в двух исследо-

ваниях [

Р. Пломин

и др., 353].

Таблица I

Корреляции между усредненными по возрастным группам

тестовыми оценками интеллекта в разных возрастах

[по

Н.

Броди;

213].

Возрастные группы Корреляция с усредненным IQ в 17 и 18 лет

Месяцы

1,2,3 0,05

4,5,6 -0,01

7,8,9 0,20

10,11,12 0,41

13,14,16 0,23

18,21,24 0,56

27,30,36 0,54

42,48,54

0,62

Годы

5,6,7

0,86

8,9,10

0,89

11,12,13

0,96

14,15,16

0,96

За исключением достаточно редких случаев, когда отмечается сни-

жение межвозрастных корреляций, остальные данные говорят о су-

ществовании отчетливой межвозрастной преемственности в оценках

IQ у одного и того же человека, т.е. об онтогенетической устойчивос-

19

ти этого показателя, а точнее — об относительной сохранности ран-

гового места каждого индивида в группе.

Обратим внимание на то, что до 1,5-2 лет сходство с IQ в 17-18

лет колеблется, но, начиная с этого возраста, оно неуклонно растет,

и корреляции баллов IQ в 5-7 и 17-18 лет достигают уровня надеж-

ности теста.

В табл. 2 приведены аналогичные данные по личностным харак-

теристикам. Напомним, что многие методики диагностики призна-

ков такого типа (вопросники, Q-сортировка и т.д.) имеют более

низкую надежность, и уже поэтому межвозрастные корреляции дол-

жны быть ниже.

Таблица 2

Межвозрастные корреляции оценок «Я-контроля»,

полученных методом Q-сортировки в двух когортах

[по

Н. Броди;

213].

Корреляция в парах возрастов (годы) №

когорты

Пол

14-17 17-37

37-47

14-47

муж. 0,58 0,30

0,44

0,48

1

жен. 0,52 0,26

0,56

0,32

муж. 0,72 0,54

0,45

0,30 2

жен. 0,67

0,21

0,53

0,36

Конечно, при меньших возрастных интервалах корреляции выше,

чем при больших, однако, если с интервалом в 33 года (последний

столбец) коэффициенты не только не приближаются к нулю, но имеют

значения 0,30-0,48, это говорит хотя и об умеренной, но все-таки

стабильности данной черты.

Наконец, последний пример. В Нью-Йоркском лонгитюдном ис-

следовании выделен так называемый

синдром трудного темперамен-

та,

включающий пять характеристик поведения детей раннего воз-

раста (подробнее о нем — в гл. X). Оказалось, что этот синдром не

только устойчив в первые годы жизни, но и имеет некоторую проек-

цию в особенностях поведения и адаптации взрослого человека. В те-

чение первых четырех лет жизни между возрастами 1 и 2, 2 и 3, 3 и

4 года в двух исследованиях получены соответственно такие корре-

ляции: 0,42; 0,37; 0,29 — в одной работе, и 0,54; 0,61; 0,54 — в другой.

Оценки трудного темперамента в 1, 2, 3 и 4 года коррелируют с

особенностями темперамента взрослого человека: 0,17; 0,09; 0,31; 0,37

соответственно, и с оценками адаптивности (профессиональной,

семейной и т.д.) в возрасте ранней взрослости (17-24 г.): 0,08;

-0,09; -0,21; -0,32 [362]. Как видим, начиная с 3-4-летнего возраста

20