Потапов M.Г. Карьерный транспорт

Подождите немного. Документ загружается.

131

приведено в табл. 19.

Таблица 19

Периодичность технического обслуживания

Виды технического обслуживания

Марка автосамосвала

ЕО ТО-1 ТО-2

КрАЗ-256 Г

Один раз в сутки 1500 6000

БелАЗ-540

То же 1200—1500 5000—6000

БелАЗ-548

” 1200—1500 5000—6000

БелАЗ-549

” 1000—1200 5000

Кроме того, перед наступлением весеннего и осенне-зимнего периодов производится ; се-

зонное обслуживание автомобилей для подготовки их. к эксплуатации в более тяжелых сезонных.

условиях.

Наряду с техническими обслуживаниями производятся ремонты автомобилей: текущий

(ТР) и капитальный (КР).

При текущем ремонте выполняются восстановительные par боты по отдельным узлам, аг-

регатам и деталям.

Необходимость в текущих ремонтах возникает ввиду непредвиденных (аварийных) выхо-

дов машины из строя. Частота такого события определяется показателями надежности автомоби-

лей.

Средняя наработка на первый отказ самосвала БелАЗ-540 составляет 14—17 тыс. км. По

мере роста общего пробега машины эта величина сокращается.

При капитальном ремонте (после пробега 120—150 тыс. км) производится восстановление

технического состояния, сборка и испытание машины. Выполняется капитальный ремонт на ре-

монтных заводах, в отдельных случаях — в ремонтных мастерских крупных предприятий.

Для сокращения времени простоя машин в ремонте используется агрегатный метод, при

котором неисправные узлы и агрегаты заменяются на годные, взятые из оборотного фонда.

Производственная база автомобильного хозяйства на карьерах включает комплекс зданий и

сооружений для технического обслуживания и ремонта автомашин, сооружения для хранения ав-

тотранспортных средств, сооружения и оборудование для заправки горюче-смазочными материа-

лами, пункт мойки авто самосвалов, административно-бытовые здания, складские помещения.

При наличии нескольких предприятий в составе одного комбината используют централизо-

ванные автохозяйства, объединяющие несколько автотранспортных цехов. В этом случае создают-

ся центральный ремонтно-технический и административный, комплексы. Наряду с этим производ-

ственная база каждого автотранспортного цеха имеет сооружения и оборудование для хранения

самосвалов и их заправки, посты для выполнения мелких ремонтов.

Хранение автомашин) предусматривается гаражное или на открытых стоянках, что опреде-

ляется в первую очередь, климатическими условиями. В зимнее время использование открытых

стоянок затрудняет запуск машин, поэтому требуется система их разогрева, Принято считать, что

при работе в суровых зимних условиях следует применять гаражное хранение не менее чем 40—50

% автопарка. Однако рост размеров карьерных машин с увеличением их грузоподъемности за-

трудняет выполнение таких требований.

Размещение пунктов заправки автомобилей топливом и смазочными материалами зависит

от конкретной обстановки. Их располагают на борту карьера или в отдельных автотранспортных

цехах. Число мест заправки на каждом пункте устанавливается таким, чтобы время заправки одно-

го автосамосвала составляло 20—40 мин.

132

РАЗДЕЛ III. КОНВЕЙЕРНЫЙ ТРАНСПОРТ

ГЛАВА 11. СХЕМЫ КОНВЕЙЕРНОГО ТРАНСПОРТА

§ 1. Условия применения и виды ленточных конвейеров

Транспортирование горной массы конвейерами получает на открытых горных разработках

широкое распространение. Объясняется это основными преимуществами конвейерного транспор-

та:

1) сравнительно немногочисленным обслуживающим персоналом и, следовательно, наи-

большей производительностью труда на карьерном транспорте;

2) непрерывностью транспортирования груза, обеспечивающей наиболее высокую произ-

водительность экскаваторов;

3) непрерывностью потока, способствующей наибольшей ритмичности работы горно-

транспортного оборудования и облегчающей возможность комплексной автоматизации процессов;

4) способностью транспортировать материал на подъем до 18° (при специальных конст-

рукциях конвейеров — до 35—40°) и значительному сокращению в связи с этим длины транс-

портных коммуникаций, объема горно-капитальных работ и разноса бортов карьера, а следова-

тельно, сроков строительства карьера, что особенно существенно при разработке глубоких карье-

ров или карьеров с коротким сроком эксплуатации;

5) относительно небольшими габаритами конвейерных установок, допускающими их при-

менение в стесненных условиях.

На действующих отечественных и зарубежных предприятиях работает большое число кон-

вейерных установок в различных горнотехнических условиях. В СССР конвейеризация транспор-

тирования вскрышных пород и полезного ископаемого осуществлена на железорудных и марган-

цевых карьерах Украины, Курской магнитной аномалии, угольных месторождениях Урала и др.

К настоящему времени определились следующие условия применения конвейерного транс-

порта:

1) для транспортирования рыхлых вскрышных пород (плотность в рыхлой массе 1,5—1,8

т/м

3

), разрабатываемых многочерпаковыми (цепными или роторными) экскаваторами. Таковы, на-

пример, условия угольных и марганцевых карьеров Украины, железорудных карьеров Курской

магнитной аномалии, угольных карьеров ГДР и ЧССР. Ленточные конвейеры при этом использу-

ются в качестве самостоятельных транспортных установок или на транспортно-отвальных мостах

и отвалообразователях. Характерно, что с увеличением производительности роторных экскавато-

ров повышается необходимость их обслуживания конвейерным транспортом, поскольку становит-

ся все труднее сочетать непрерывность экскавации с цикличностью работы транспорта;

2) для транспортирования угля на карьерах (например, на угольных карьерах объединений

Вахрушевуголь, Челябинск-уголь и др.). Подобные условия применения конвейеров характерны

для карьеров ГДР, Польши, Чехословакии, ФРГ и ряда других стран. До настоящего времени в

СССР на угольных карьерах конвейерный транспорт работает в сочетании с одноковшовыми экс-

каваторами, поэтому производительность конвейерных линий ограничивается 400—500 т/ч. Бла-

годаря применению для разработки угля роторных экскаваторов производительность конвейерных

установок в этих условиях повышается до 3000—5000 т/ч;

3) для транспортирования скальных крупнокусковых пород и руды.

При этом целесообразность включения в технологические процессы открытой разработки

дробления зависит от многих горнотехнических факторов. При дроблении руды в карьере допол-

нительные расходы на этот процесс компенсируются устранением стадии крупного дробления на

фабриках, а при дроблении породы — значительным упрощением схемы отвалообразования и его

стоимости.

Выбор того или иного типа дробильных установок осуществляется на основе технико-

экономического анализа с учетом горно-геологических условий месторождений.

Стационарные дробильные установки обычно целесообразны в неглубоких карьерах, полу-

стационарные — в карьерах с продолжительным сроком отработки отдельных горизонтов, пере-

движные — главным образом в глубоких карьерах с относительно быстрым уходом работ на глу-

бину.

При передвижных дробильных агрегатах возможна полная конвейеризация, т. е. осуществ-

133

ление принципа поточности на открытых разработках с целью автоматизации производства.

Конвейерный транспорт имеет и недостатки, сдерживающие его широкое применение. К

ним относятся в первую очередь быстрый износ дорогостоящей ленты, особенно при транспорти-

ровании кускового материала, и значительная зависимость работы конвейеров от климатических

условий: в морозный период повышается износ ленты, в дождливый затруднена борьба с налипа-

нием материала на ленту.

Назначение и виды конвейеров

По назначению и месту установки в транспортной схеме на открытых разработках разли-

чают, конвейеры забойные (передвижные), соединительные (полустационарные), подъемные (по-

лустационарные или стационарные), магистральные (стационарные) и отвальные (передвижные).

По этим признакам конвейеры конструктивно должны различаться по весу, удобству пере-

движки, способности преодолевать различные углы подъема и т. п.

1. Забойные конвейеры для транспортирования материала от погрузочного экскаватора до

соединительного или подъемного конвейера устанавливаются на рабочей площадке уступа и пе-

редвигаются или удлиняются вслед за подвиганием фронта работ. В связи с этим основным требо-

ванием к конструкции забойных конвейеров является простота и легкость переноски или пере-

движки.

2. Соединительные конвейеры используются для транспортирования материала от одного

или нескольких забойных конвейеров до подъемного. Это конвейеры полустационарного типа, их

перемещение в зависимости от схемы работ производится вдоль или поперек оси конвейера.

3. Подъемные конвейеры, транспортирующие материал из карьера на поверхность под уг-

лом наклона до 18° (для обычных ленточных конвейеров), располагаются чаще всего на нерабочем

борту карьера. Подъемные конвейеры, являющиеся стационарными, устанавливают на фундамен-

те на длительный срок и часто помещают в галереи.

4. Вспомогательные породоотборочные конвейеры применяются для породоотборки, чтобы

попутно обогащать полезное ископаемое, а складские — для доставки и распределения материала

по складу. Конвейеры обоих типов стационарные или полустационарные. К вспомогательным от-

носятся также конвейерные перегружатели в забоях.

5. Конвейеры транспортно-отвальных мостов и ленточных отвалообразователей являются

транспортирующим средством предназначенным для перемещения вскрышных пород по крат-

чайшему пути в выработанное пространство карьера. Отвалообразователи могут быть использова-

ны также для размещения по род на внешних или внутренних отвалах.

На современном уровне развития техники для перемещения значительных объемов горной

массы на открытых горных разработках могут быть применены четыре основных типа конвейеров:

ленточные, ленточно-канатные, ленточно-цепные и пластинчатые.

Основными факторами, определяющими выбор рационального типа конвейера, являются

место конвейерной установки в транспортной схеме и физико-механические свойства транспорти-

руемого материала.

Ленточно-канатные конвейеры снабжены тяговым органом, в качестве которого ис-

пользованы канаты, «а лента с небольшим числом прокладок выполняет лишь функции несущего

органа. Установки этого типа обеспечивают большую длину конвейерных ставов и имеют относи-

тельно невысокий погонный вес.

Ленточно-канатные конвейеры существующей конструкции имеют некоторые недостатки.

К. ним относятся громоздкость и сложность привода, ограниченная производительность, слож-

ность изготовления ленты и соединения концов каната.

Проектно-конструкторские работы направлены на значительное повышение технических

качеств ленточно-канатных конвейеров.

Ленточно-цепные конвейеры являются типом конвейеров, в которых тяговые и несу-

щие функции разделены между тяговой цепью и конвейерной лентой.

Производительность конвейеров данного типа достигает 600—700 т/ч (ФРГ), но она огра-

ничивается скоростью движения конвейерной ленты, которая ввиду передачи тягового усилия

цепным органом не превышает 1,2—1,5 м/с. Достоинствами ленточно-цепных конвейеров являют-

ся: возможность транспортирования материала под увеличенными углами наклона (35—40°), воз-

можность неограниченной длины става (с промежуточными приводами), малая энергоемкость.

134

Пластинчатые конвейеры в качестве тягового органа имеют одну или две тяговые це-

пи, а в качестве грузонесущего органа — пластинчатое полотно, поддерживаемое ходовыми кат-

ками.

По тяговым свойствам, механическим и энергетическим показателям эти конвейеры не

имеют преимуществ перед ленточно-цепными. В то же время их масса обычно значительно боль-

ше, чем у конвейеров других типов. Известное достоинство пластинчатых конвейеров — способ-

ность работать на трассе, сильно искривленной в плане, — не имеет решающего значения при ра-

боте конвейера на поверхности и в карьерах.

Область эффективного применения пластинчатых конвейеров на поверхности и в карьерах

ограничивается использованием их в качестве питателей и перегружателей, т. е. в качестве транс-

портных средств непрерывного действия, приспособленных к восприятию значительных ударных

нагрузок при погрузке и перегрузке скального и крупнокускового материала.

Из числа рассматриваемых конвейеров ленточные конвейеры — наиболее простые в

конструктивном отношении и поэтому наиболее распространенные на открытых разработках.

В Советском Союзе конвейерный транспорт в карьерах применяется на протяжении многих

лет. Начав с использования конвейеров малой производительности для транспортирования угля,

отечественная промышленность к настоящему времени подошла к освоению в больших масшта-

бах конвейерных установок с часовой производительностью, измеряемой тысячами кубических

метров.

Конвейерный транспорт за последние 10 лет получил значительное распространение на от-

крытых горных разработках многих стран.

В соответствии с горнотехническими условиями разработки месторождений в отдельных

странах определились два направления совершенствования и развития конвейерного транспорта.

В странах Европы конвейерный транспорт используется в основном для транспортирования рых-

лых вскрышных пород и угля, а в США и ряде других стран конвейерный транспорт получает

применение для перемещения руды и скальных пород.

§ 2. Схемы конвейерного транспорта

Схемой конвейерного транспорта в карьере можно назвать изображение грузопотоков и

взаиморасположение конвейерных линий и конвейерных агрегатов, связывающих пункты погруз-

ки горной массы с пунктами ее доставки.

Разнообразие горнотехнических условий месторождений, разрабатываемых открытым спо-

собом, предопределяет возможность применения большого числа схем конвейерного транспорта в

карьерах. Различие схем обусловливает применение типов, параметров или конструкций конвей-

ерного оборудования.

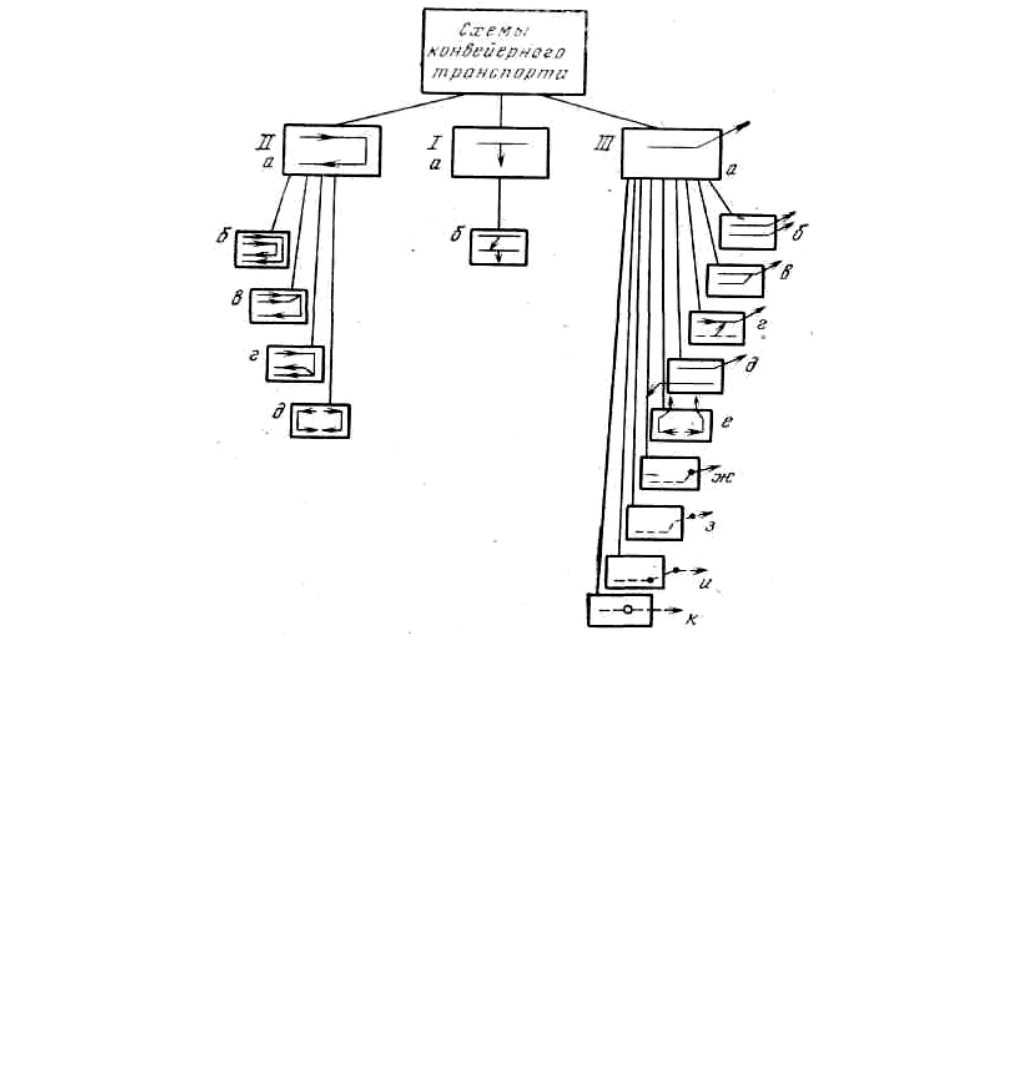

В систематизированном виде схемы конвейерного транспорта можно представить, как это

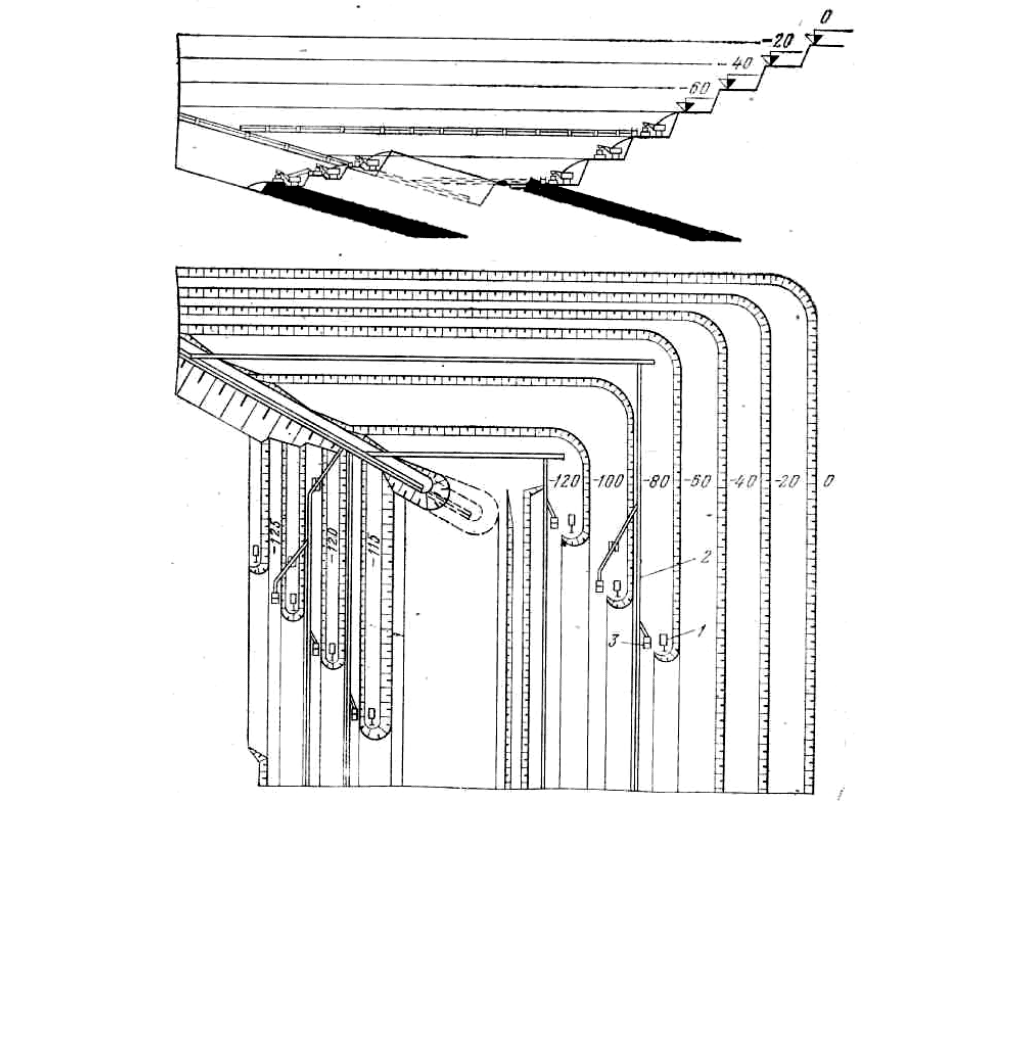

показано на рис. 77.

135

Рис. 77. Систематизация схем конвейерного транспорта

По направлению транспортирования горной массы можно выделить три группы схем:

I —в выработанное пространство кратчайшим путем — поперек фронта карьера;

II — в выработанное пространство по периметру карьера;

III — за пределы карьера.

Для транспортирования вскрышных пород (В) применимы схемы всех трех групп (B-I, B-II,

В-Ш) в зависимости от горнотехнических условий разработки месторождений. Для полезного ис-

копаемого (И), которое подлежит перемещению за пределы карьера, применимы схемы группы III,

т. е. И-III.

Схемы конвейерного транспорта группы I относятся к транспортированию вскрышных по-

род и применяются чаще при разработке Пород относительно небольшой мощности, покрываю-

щих горизонтально залегающий пласт полезного ископаемого.

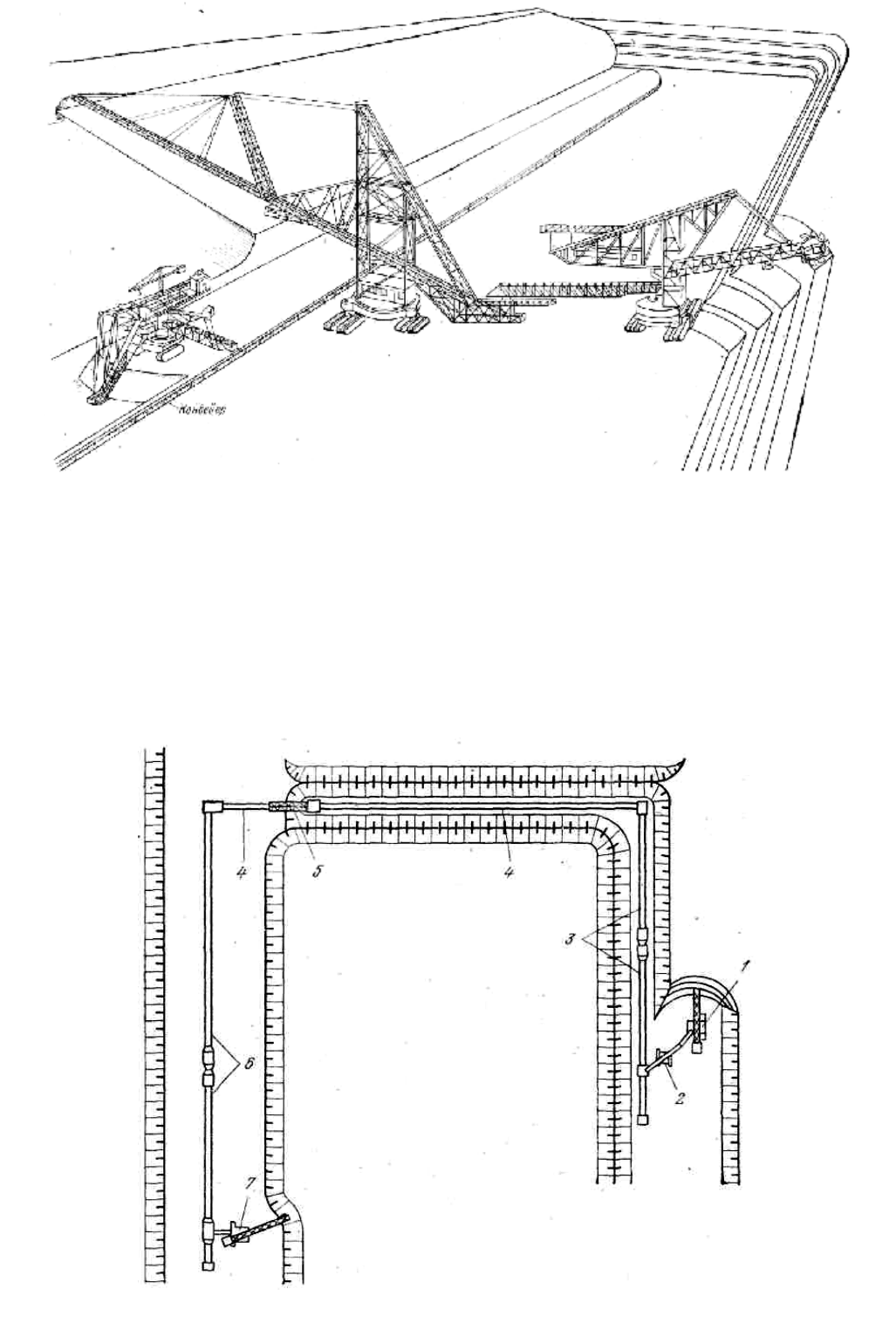

В качестве конвейерных агрегатов при этом используют ленточные отвалообразователи по

схеме В-Ia (рис. 78) или транспортно-отвальные мосты. Транспортно-отвальная система разработ-

ки является наиболее экономичной благодаря перемещению горной массы по кратчайшему рас-

стоянию.

136

Рис. 78. Схема с применением ленточного отвалообразователя

При разработке вскрыши в несколько уступов возможно применение схемы B-Iб, когда ис-

пользуются дополнительные транспортные средства для объединения грузопотоков двух или не-

скольких уступов, например применение ленточного перегружателя для передачи породы с верх-

него (передового) уступа на транспортно-отвальный мост.

Схемы карьерного транспорта группы II, также используемые для перемещения вскрыш-

ных пород, по своей структуре более универсальны, так как круг условий их применения более

широк.

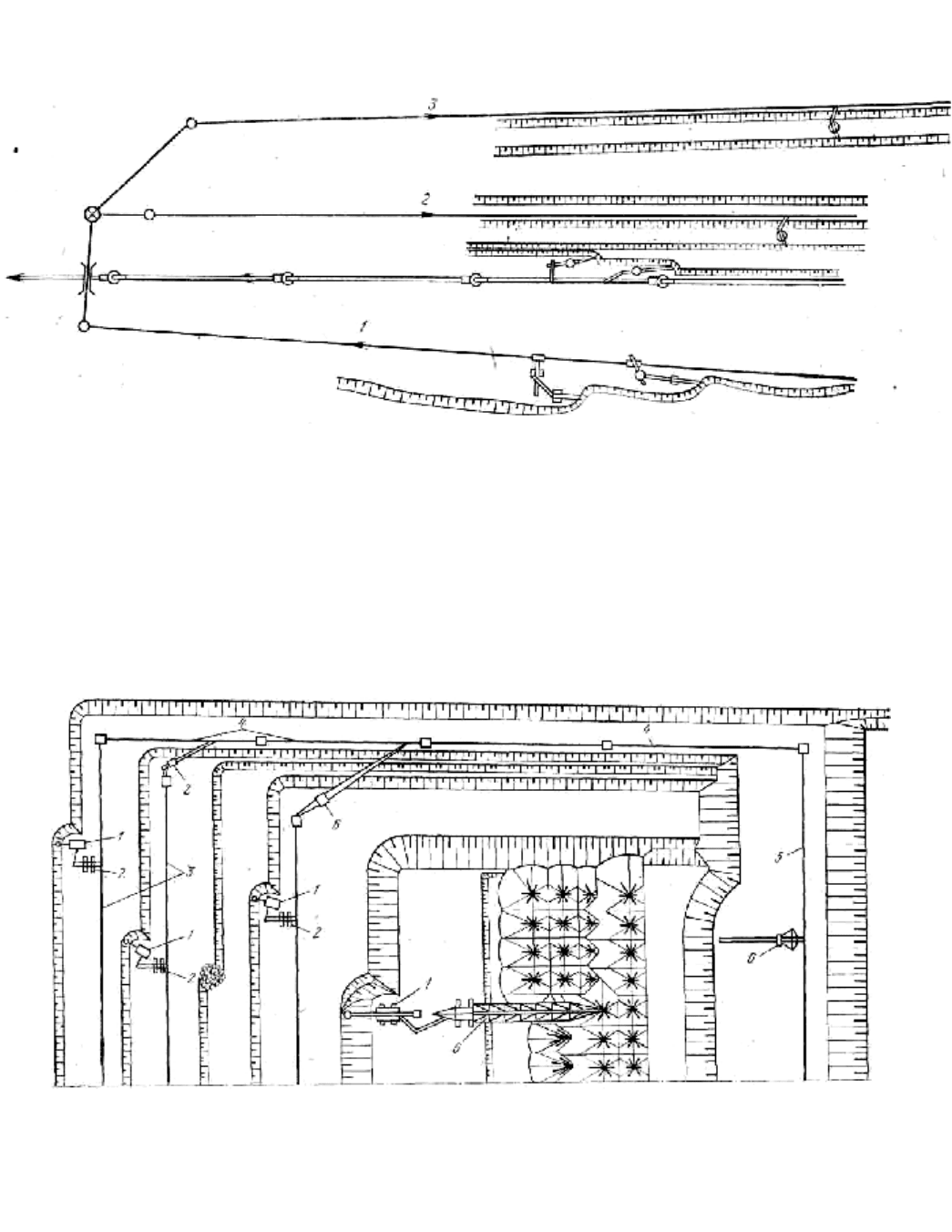

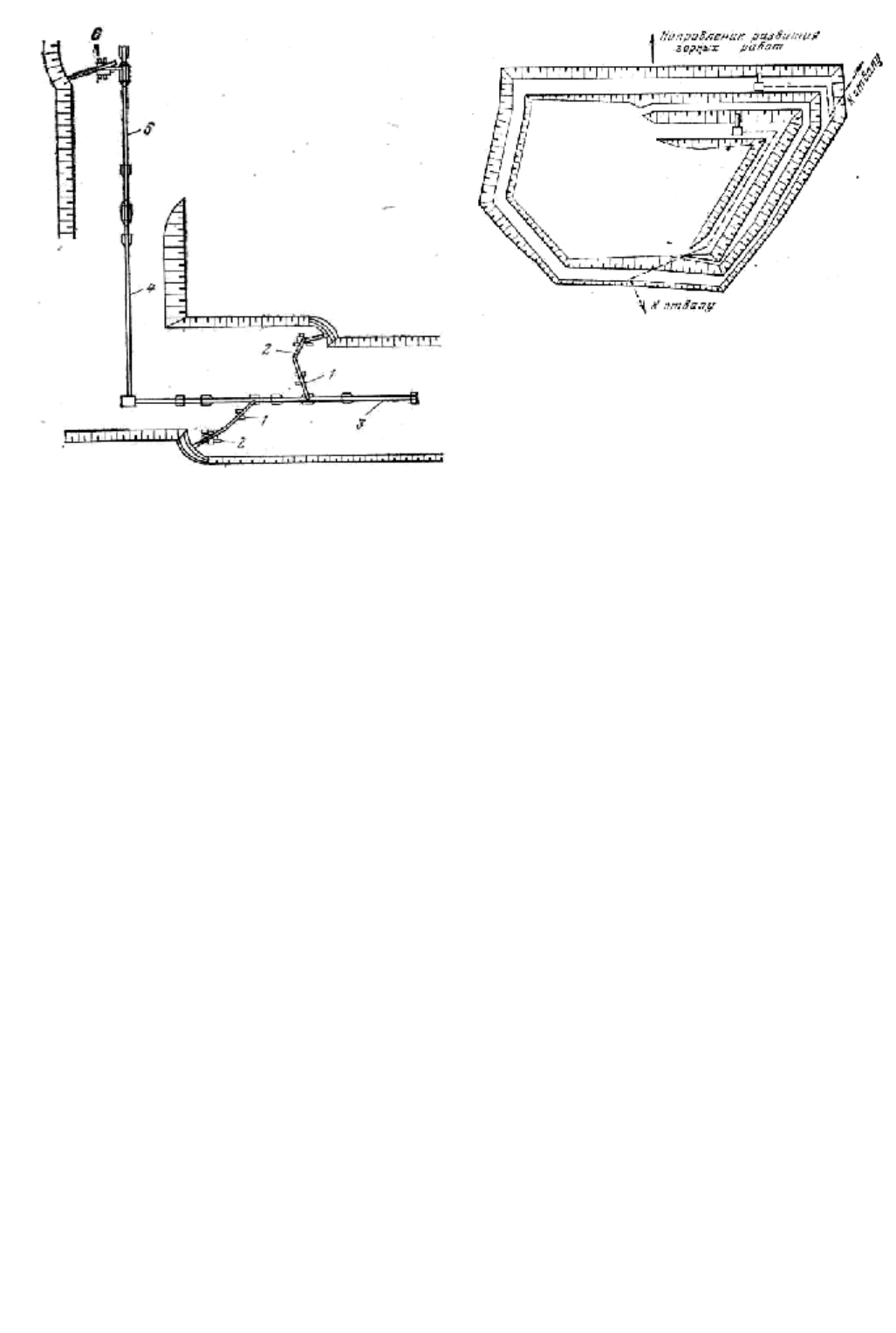

При малой мощности вскрыши применима простейшая (рис. 79) из этой группы схема В-

Па. С увеличением мощности вскрыши возникает необходимость в разработке двумя или несколь-

кими уступами с применением того же числа транспортных коммуникаций (схема IIб).

Рис. 79. Схема с транспортированием вскрыши на внутренний отвал:

1 — роторный экскаватор; 2 — перегружатель; 3 — забойные конвейеры; 4 — передаточные конвейеры; 5 — компен-

137

сатор высоты; 6 — отвальные конвейеры; 7 — отвалообразователь

В зависимости от типа применяемого оборудования в забоях и на отвалах, а также от усло-

вий отсыпки внутреннего отвала возможны схемы с объединением (схема В-IIв) или разделением

(схема В-IIг) грузопотоков (рис. 80), идущих с отдельных уступов и на отдельные отвалы.

Рис. 80. Схема конвейерного транспорта с разделением грузопотока:

1 — забойный конвейер; 2, 3 — отвальные конвейеры

При большой протяженности фронта работ, а также при необходимости заложения добыч-

ной траншеи посредине карьерного поля применима схема В-IIд, позволяющая поочередно рабо-

тать на разных флангах вкрышных работ.

Экономические показатели работы по схемам группы II, как правило, несколько ниже, чем

при работе по схемам группы I. Нередко в проектах по условию мощности вскрыши предусматри-

вается комбинация обеих схем (рис. 81). Основной (нижний) вскрышной уступ разрабатывается по

транспортно-отвальной системе, верхние же — по транспортной, с перемещением породы в отвал

по периметру карьера. Общая стоимость вскрышных работ при этом снижается пропорционально

доле участия транспортно-отвальной системы.

Рис. 81. Комбинированная схема конвейерного транспорта:

1 — роторный экскаватор; 2 — перегружатель; 3 — забойные конвейеры; 4 — магистральные конвейеры; 5 — отваль-

ный конвейер; 6 — отвалообразователь

Схемы карьерного транспорта группы III относятся к транспортированию как вскрышных

пород, так и полезного ископаемого.

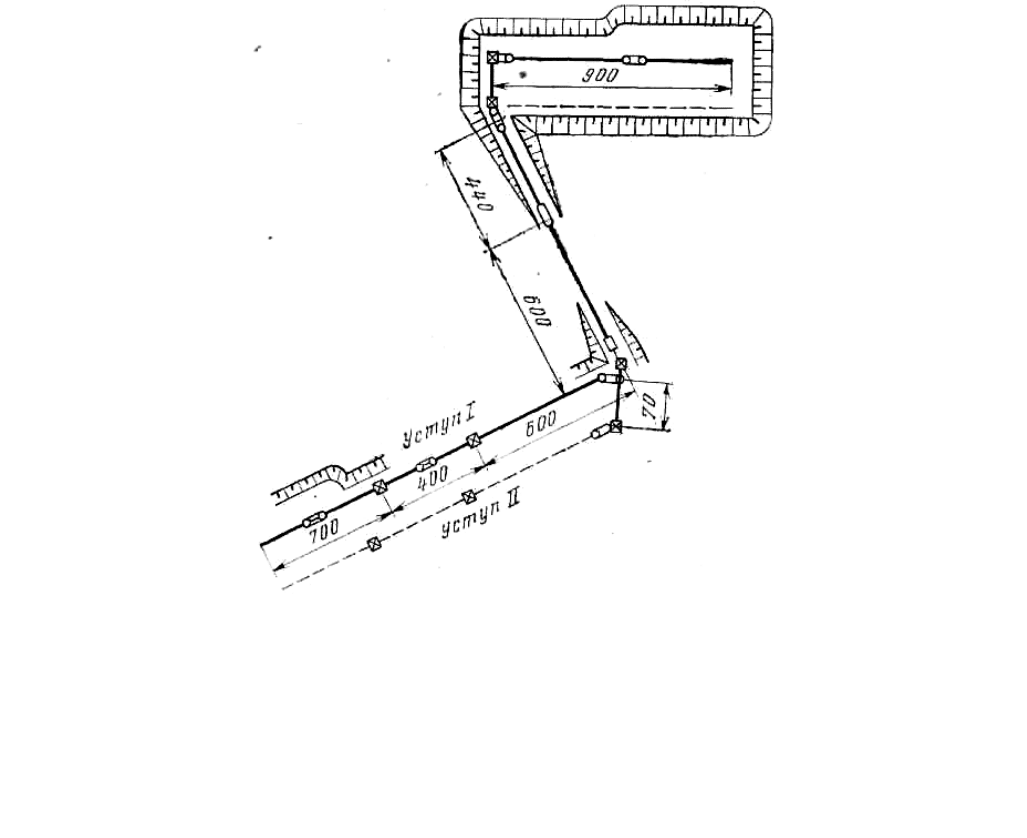

При разработке одного уступа применима схема В-IIIа (рис. 82).

138

Рис. 82. Схема транспортирования на внешний отвал

Эта схема довольно проста и применяется на открытых разработках во многих странах. На-

пример, на вскрышных работах Михайловского и Стойленского карьеров КМА (СССР), на буро-

угольном карьере «Инден» (ФРГ), на разработках бокситов в Гвинее (месторождение Макензи).

При двух или нескольких рабочих горизонтах и небольшом расстоянии до пункта назначе-

ния можно использовать схему В-IIIб. При значительной длине транспортирования на поверхно-

сти целесообразно объединение грузопотоков (рис. 83), идущих от нескольких экскаваторов (схе-

ма В-IIIв). Подобная схема транспорта пород вскрыши применена на карьерах «Перес» (ГДР) и

«Трояново-3» (Болгария).

139

Рис. 83. Схема транспорта с объединением грузопотоков:

1 — экскаватор; 2 — забойный конвейер; 3 — перегружатель

При значительной протяженности фронта работ объединение грузопотоков осуществимо

передачей горной массы с уступа на уступ (схема В-IIIг) посредством ленточного перегружателя.

Такова схема транспортирования вскрыши на Михайловском железорудном карьере (рис. 84). В

случае разработки месторождений с большим объемом горной массы может быть рациональным

разделение общего грузопотока на части (схема В-IIIд) с направлением их на различные отвалы

(рис. 85).

140

Рис. 84. Схема с применением перегружателей:

1 — перегружатель; 2 — роторный экскаватор; 3 —

забойный конвейер; 4 — магистральный конвейер; 5

— отвальный конвейер; 6 — отвалообразователь

Рис. 85. Схема с транспортированием на различные от

валы:

– – – – вскрышные конвейеры

При значительной протяженности карьерного поля возможно разделение транспортных

коммуникаций для фланговой отработки уступов (схема В-IIIе).

Наибольшая эффективность в определенных условиях достигается сочетанием схем групп

III и I, а также III и II. Основными соображениями при выборе сочетаний схем являются сокраще-

ние расстояния транспортирования и обеспечение надежности схем конвейерного транспорта.

Применительно к транспортированию полезного ископаемого наибольшее применение

имеют схемы И-IIIа; И-IIIб и И-IIIв. По отдельным или объединенным линиям конвейеров полез-

ное ископаемое транспортируется от забоя на поверхность и до потребителя или пункта перера-

ботки.

Для транспортирования вскрышной породы или полезного ископаемого комбинированным

транспортом наиболее применительны схемы IIIж, IIIз, IIIи, IIIк. В схеме IIIж полезное ископае-

мое или вскрышная порода транспортируется в пределах карьера средствами автотранспорта, а

подъем горной массы на поверхность и перемещение к пунктам назначения осуществляется кон-

вейерами.

По схеме IIIз горная масса выдается из карьера на поверхность, например, железнодорож-

ным транспортом, а затем транспортируется в отвал конвейерами. Такова схема работ на угольном

карьере «Фортуна» (ФРГ): до перегрузочного пункта на поверхности порода доставляется в поез-

дах, а затем конвейерной линией подается к отвалообразователю. Чаще горная масса из забоя дос-

тавляется на борт карьера конвейерами, а затем транспортируется железнодорожным, автомо-

бильным или гидротранспортом на дальнее расстояние. Такова, например, схема конвейеризации

транспортирования угля на карьерах производственных объединений Вахрушевуголь и Челя-

бинск-уголь.

В схеме IIIи приняты два перегрузочных пункта (перед подъемом и на поверхности) и ис-

пользуются, таким образом, три вида транспорта (конвейерный чаще на подъеме).

В схеме IIIк средствами автотранспорта горная масса доставляется к рудоспуску и далее по

горизонтальным выработкам конвейерами транспортируется на поверхность.

Процесс транспортирования в карьерах начинается с формирования грузопотока горной

массы в забоях и завершается его расформированием в пункте назначения. В связи с этим возмож-

ны различные способы погрузки и разгрузки горной массы, определяемые технологией гордых ра-

бот и видом применяемого оборудования.

Схемы погрузки на конвейеры в забое

Простейшей схемой, применяемой при работе одноковшовых и многочерпаковых экскава-