Пособие - Ольшанский Д.В. Основы политической психологии

Подождите немного. Документ загружается.

Однако прошло определенное время, изменилась эпоха, поблекла харизма

— соответственно, потребовался лидер принципиально иного типа. Появился В.

Путин. Соответственно, уменьшилась роль отдельно взятого политического ли-

дера и, напротив, возросло влияние различных групп в российской политике.

Именно группа как субъект совместной политической деятельности некой сово-

купности людей способна как эффективно обеспечить функционирование от-

дельного лидера, так и, в определенных случаях, заменить его. Примеров такого

рода в современной истории много. Все они демонстрируют роль групп как осо-

бых субъектов политики.

В свое время еще Т. Гоббс в «Левиафане» дал первое четкое определение

группы как «...известного числа людей, объединенных общим интересом или

общим Делом» и выделил группы упорядоченные и неупорядоченные, полити-

ческие и частные и др.

117

Согласно общепринятому ныне, также почти класси-

ческому пониманию, в общем виде социальная «группа — это относительно ус-

тойчивое число лиц (не меньше трех), связанных системой отношений, которые

регулируются институтами, обладают определенными общими ценностями и

отделены от других общностей определенным принципом обособления»

118

. В

рамках политической психологии группу можно определить как общность лю-

дей, взаимодействующих ради достижения осознанных целей и интересов. Объ-

ективно эта общность выступает как субъект политического действия, а субъек-

тивно существует как некоторая отдельная от других общностей целостность.

Существует значительное количество разнообразных классификаций и ти-

пологий политических групп. В рамках политической психологии большинство

этих классификаций и типологий сводятся к десяти основным параметрам, по

которым различаются и, соответственно, типологизируются эти группы, Самое

общее разделение — на «номинальные» («виртуальные») и «реальные» группы.

Номинальные, они же условные группы, выделяются либо в рамках обобщенно-

го политического анализа, либо ради пропагандистских целей. И тогда, скажем,

появляются такие «группы» как «новая историческая общность — советский

народ». Или же такая виртуально-пропагандистская «группа», как «все прогрес-

сивное человечество». Понятно, что речь идет о сугубо условных, образных, ре-

ально не ощущаемых группах. В отличие от них, реальные группы поддаются

конкретному учету, как и их политическое влияние. Группы «членов политбю-

ро», «сенаторов США», «бастующих угольщиков Кузбасса» несопоставимы ме-

жду собой, однако их роднит главное — это реально действующие в политике

группы.

В рамках данного раздела мы будем рассматривать исключительно реаль-

ные группы. Они подразделяются по прежде всего по количественному пара-

метру.

Группы в политике прежде всего делятся по размеру, на «малые» и

«большие». Под «малыми» обычно подразумеваются группы численностью от

2—3 («диада», «триада») до нескольких десятков, реже — сотен человек. Ос-

новным операциональным критерием определения группы как «малой» является

возможность регулярных контактов между всеми членами группы или, по край-

ней мере, каждого члена группы со всеми или, на худой конец, с большинством

остальных членов группы. В обязательном порядке условие реальной, непосред-

ственной и регулярной контактности распространяется на лидера. Для него ма-

лая группа — это «группа прямого рукопожатия».

117

См.: Гоббс Т. Избр. произв. — Т. 2. — М., 1964. — С. 244.

118

Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. — М., 1969. — С.118.

В отличие от «малых», в «большие» группы входят сотни, тысячи, а ино-

гда и миллионы членов. Это, прежде всего, большие социальные группы и слои

населения, политические партии и движения, межпартийные общественные об-

разования. Весь дальнейший разговор в рамках данной главы будет посвящен

прежде всего малым группам. Психология больших групп в политике — сле-

дующая тема.

ТИПЫ И ТИПОЛОГИИ МАЛЫХ ГРУПП В ПОЛИТИКЕ

Среди наиболее общих критериев различения политических групп необхо-

димо начать с разделения по направленности основных действий группы. По

этому критерию, группы делятся на экстравертированные и интравертировая-

ные. Соответственно, деятельность экстравертированных групп направлена во

вне — на захват власти, например. Соответственно, деятельность групп интра-

вертированных направлена прежде всего во внутрь группы — на совершенство-

вание партийной дисциплины и т. п.

Среди прочих разделений по направленности действий преобладают от-

кровенно оценочные, то есть, субъективные. Так, группы делятся на про-

социальные и антисоциальные, демократические и антидемократические и т. д.

Мы оставляем рассмотрение таких типологий за рамками научного политико-

психологического анализа — это предмет идеологии и пропаганды.

Группы делятся по степени групповой сплоченности на гомогенные и ге-

терогенные. Сплоченность обычно определяется степенью единства, уровнем

общности трех базовых параметров. Это общность интересов, общность целей и

единство действия. Понятно, что чем выше общность интересов и целей, тем от-

четливее единство действий. Как правило, высокие уровни групповой сплочен-

ности в политике чаще распространены ь тоталитарных обществах, а также ха-

рактеризуют группы, либо стремящиеся к власти, борющиеся за нее, либо оза-

боченные проблемой удержания власти. Напротив, в развитых демократических

обществах с доминированием электоральных процедур обычно отработаны та-

кие системы сдержек и противовесов, которые препятствуют возникновению

слишком сплоченных и гомогенных групп. Избираемые электоратом многопар-

ииные парламенты, устоявшиеся антимонопольные механизмы политического

контроля и сама по себе психологическая атмосфера постоянной конкуренции

интересов в демократических обществах препятствуют появлению и устойчиво-

му функционированию таких групп как субъектов длительного политического

действия. Хотя, разумеется, возможны и сбои в действии таких механизмов. XX

век показал: диктатуры Франко в Испании, Салазара в Португалии, «черных

полковников» в Греции, как и ряд других событий, стали примерами появления,

развития и прихода к власти весьма сплоченных и гомогенных групп вроде бы в

достаточно демократических странах.

Наиболее буквальное определение сущности гомогенных сплоченных

групп в политике пошло из испано-говорящих стран. Термин «хунта» в сочета-

нии с определениями правительственная, военная, правящая и т. п. буквально и

означает «объединение», выполняющее функции временного правительства по-

сле военных переворотов и включает руководство вооруженных сил. Близким к

этому является введенный Г. Диксом термин «клика»: неформальное объедине-

ние государственных и/или политических деятелей, ставящих целью захват вла-

сти или установление фактического контроля над ней путем использования не-

легальных (тайная власть) и/или криминальных средств.

Исторически «клики» сложились в рамках монархий с нечеткими прави-

лами престолонаследия. Претенденты создавали свои клики, борьба между ко-

торыми носила ожесточенный характер. Интриги, сговоры, заговоры, политиче-

ские убийства были обычными инструментами борьбы за власть. До сих пор

клики — атрибут тоталитарных и авторитарных режимов. Выделяются два типа

клик. Первый тип — клика партнерского типа, союз равных по возможностям

персон с чисто номинальным лидером. Захватывая власть, такая клика превра-

щается в правящую олигархию, и в ней начинаются конфликты и расколы. Вто-

рой тип — клика вассального типа, с явным лидером-вождем, с которым осталь-

ные члены связаны определенными обязательствами. Если ее лидер тяготеет к

автаркии, то после прихода к власти он трансформирует клику в клиентеллу.

Это особый, apхаичный, хотя живучий тип аморфной неформальной патронаж-

но-клиентской группы. Обычно состоит из двух-трех человек: «патрон» и «кли-

енты», каждый из которых является «патроном» для нижележащей клиентеллы.

За счет такой иерархической организации границы групп перекрываются и воз-

никает тотально взаимозависимое, обычно коррумпированное пространство

власти. Такие группы типичны для полупатриархальных и полуфеодальных об-

ществ, а также для вновь возникающих государственных структур в результате

краха предыдущих. Современный пример — развитие таких групп-клик в пер-

вые годы становления новой России.

В предшествующие годы социалистического тоталитаризма бытовал тер-

мин «коллектив» — обычно, с эпитетом руководящий. Считалось, что коллектив

— это высший уровень развития группы, отличающийся максимальным единст-

вом взглядов, интересов и способов действия, причем обязательно имеющий

просоциальную направленность (в отличие от хунты или клики, которые прак-

тически ничем не уступали по единству, но действовали в антиобщественных,

то есть собственных интересах). Высшим уровнем коллектива в нашей стране

еще недавно, естественно, считалось политбюро ЦК КПСС. Однако уже тогда

объективные исследователи видели, что полная групповая сплоченность недос-

тижима даже в таких, тоталитарных по строению, группах.

Классическое исследование уровня сплоченности такой группы, как по-

литбюро ЦК КПСС — в ту пору ВКП (б) — провел американский политолог Н.

Лейтес

119

. Используя метод контент-анализа, он проанализировал речи и высту-

пления членов высшего советского руководства по случаю 70-летия И.В. Стали-

на, опубликованные в журнале «Коммунист» в конце 1949 г. Анализ позволил

усомниться в бытовавшем прежде мнении относительно абсолютного единства

главного советского руководящего коллектива: Н. Лейтес выявил как минимум

три группировки внутри политбюро. Это позволило американскому руководству

более эффективно строить взаимоотношения с советскими лидерами в ходе по-

следовавшей болезни И.В. Сталина, а затем после его смерти.

Н. Лейтес подсчитал соотношение двух основных образов, с которыми ка-

ждый из советских лидеров идентифицировал И.В. Сталина. С одной стороны,

это был классический «большевистский имидж», то есть пределение Сталина

как продолжателя дела Ленина, верного ленинца», его ученика и последователя

(подразумевается, что Сталин как бы «ниже» Ленина»).

С другой стороны, присутствовал не менее устоявшийся «народный

имидж», который определял И.В. Сталина как самодостаточную фигуру, «гения

всех времен», «великого вождя всех народов», стоящего как минимум наравне с

В.И. Лениным. «Сталин — это Ленин сегодня!» — в этом лозунге выражалась

119

Leites N. et all. Politburo images of Stalin. // World Polilics. – 1951. — № 3.— P. 317—339.

квинтэссенция данного имиджа. По средней частоте употребления словесных

формул, выражавших каждую из этих двух позиций, политбюро разделилось на

три группировки.

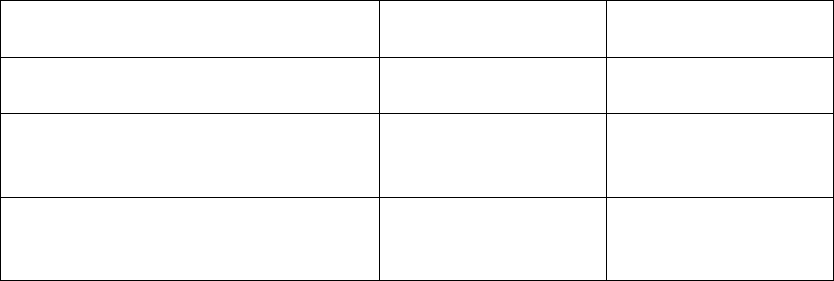

Советские руководители «Большевистский

имидж»

«Народный»

имидж

Группа «соратников»

(Молотов, Маленков, Берия)

22 3

Группа «зависимых»

(Булганин, Каганович, Косыгин,

Хрущев)

1 19

Группа «хитрецов»

(Андреев, Ворошилов, Микоян,

Шверник)

9 15

Группа «соратников» включала относительно самостоятельных персона-

жей, не нуждавшихся в постоянном подхалимаже. Они вполне могли позволить

себе жестко следовать партийной иерархии и публично ставить И.В. Сталина

«ниже» В.И. Ленина. Это были наиболее опытные члены политбюро, связанные

со Сталиным долгими и вполне устойчивыми взаимоотношениями. Собственно

говоря, они и стали ключевыми фигурами в советском руководстве сразу после

кончины Сталина.

В отличие от них, в группе «зависимых» наблюдалась прямо противопо-

ложная картина. Попавшие в нее персонажи были вынуждены безудержно сла-

вословить в адрес И.В. Сталина, подчеркивая его величие и самодостаточность.

Это было младшее поколение советских руководителей, которым требовалось

«отрабатывать» свое место в иерархии власти. Обратим внимание на то, что де-

лали они это вполне умело. Оказавшись после смерти И.В. Сталина поначалу на

вторых ролях, они (особенно Н.С. Хрущев и А.Н. Косыгин) сумели затем оттес-

нить от руководства «старую гвардию» (Л.П. Берия был арестован и казнен,

В.А. Маленков сослан в Казахстан, В.М. Молотов снят с ведущих постов, потом

обвинен в заговоре и отправлен на пенсию) и занять ее место.

Наконец, третья группа, «хитрецов», пыталась лавировать, соблюдая некий

баланс между двумя имиджами Сталина. Судьба А.И. Микояна, наиболее ти-

пичного представителя этой группы, показывает, что фразы публичных выступ-

лений (которые в те годы писались авторами самостоятельно, без спичрайтеров)

отражают личностные политические склонности политиков. Показателен целый

ряд анекдотов и крылатых выражений (самое мягкое — «слуга всех господ»)

про политическую биографию А. Микояна — типа «от Ильича (Ленина) до Иль-

ича (Брежнева) без инфаркта и паралича».

Таким образом, специальные тонкие политико-психологические методы

позволяют обнаружить дифференциацию внутри даже самых закрытых и гомо-

генных групп.

Близким к данному критерию различения групп является и критерий про-

ницаемости группы. По степени проницаемости для новых членов, группы де-

лятся на проницаемые («открытые»), полупроницаемые и непроницаемые («за-

крытые»). Операционально, все определяется легкостью вступления (приема) в

такую группу. На собрание того или иного политического кружка в большинст-

ве случаев может прийти любой человек — как и уйти с него. Практически, это

полностью проницаемая группа. К группам такого типа относятся прежде всего

различные общественно-политические движения: сегодня вступил в него, завтра

вышел, и никто этого, практически, не заметил. Признак проницаемости — от-

сутствие в такой группе индивидуального учета своих членов.

Вступить в ту или иную партию уже сложнее — требуется заявление, ре-

комендации, кандидатский стаж и т. п. Разумеется, в разных партиях и странах

все обстоит по разному. Еще не так давно в Италии, например, в автобусах ви-

сели специальные «коммунистические автоматы»: опустил в щелочку деньги,

вступительный взнос — из другой щелочки выскочил партбилет. Однако здесь

уже нельзя говорить о полной проницаемости, это — полупроницаемая группа,

накладывающая минимальные условия по вступлению в нее, и еще меньшие - по

выходу.

Наконец, существуют группы непроницаемые (хотя, разумеется, абсолют-

но непроницаемых групп не бывает — все они рано или поздно, быстро или

медленно, но обновляются). Примерами непроницаемых групп в политике яв-

ляются группы заговорщиков, правящие династии или правительственные хун-

ты, руководящие органы тоталитарных политических организаций. Попасть в

члены политбюро ЦК КПСС или в члены руководства гитлеровской Германии

было практически невозможно. Но, пожалуй, абсолютный рекорд непроницае-

мости был поставлен кампучийскими коммунистами — первые несколько лет

после захвата ими власти страна не знала ни одного имени члена политбюро —

все приказы и распоряжения подписывались словом: «Организация». Лишь че-

рез четыре года стали известны имена Пол Пота и Йенг Сари.

По своим собственным целям группы в политике делятся на инструмен-

тальные и экспрессивные, а также на функциональные и дисфункциональные.

Инструментальные по целям группы ориентированы на достижение реальных

политических целей — овладение властью, реализация определенных программ,

осуществление общественных и государственных преобразований. Экспрессив-

ные по целям группы ориентированы на формирование благоприятного внут-

реннего психологического климата, на создание комфортной атмосферы для

своего существования в политике. Примерами таких групп часто служат не-

большие оппозиционные группировки, члены которых не ставят реальных целей

овладения властью, однако получают удовлетворения от периодического выра-

жения своих политических взглядов в тех или иных формах.

Функциональными группами в политике являются такие группы, которые

подразумевают осуществление неких целевых социально-политических функ-

ций. Напротив, дисфункционалъными считаются группы, ориентированные на

нарушение каких-то функций, их отмену или редукцию. В обобщенном виде,

функциональными считаются группы, ориентированные на внедрение чего-то

нового (например, различного рода движения за равные гражданские права —

женщин и мужчин, национальных меньшинств и т. п.). Соответственно, дис

функциональными считаются группы, ориентированные на ликвидацию чего-то

устоявшегося в социально-политическом устройстве (группы революционеров

или просто оппозиционеров, выступающие за полную или частичную отмену

существующих в стабильном обществе порядков).

Различаясь по особенностям группового сознания своих членов, группы

делятся на « группы -«мы» и «группы-«они». Как уже говорилось, впервые это

разделение было введено Б.Ф. Поршневым, обратившим внимание на специфи-

ческие групповые искажения, возникающие в сознании групп, действующих в

политической сфере. Для начала, исследуя политическую праисторию человече-

ства, Б.Ф. Поршнев пришел к парадоксальному на первый взгляд заключению: в

истории человечества не было людоедства. Разумеется, в психологическом

смысле: дело в том, что тех, кого съедали, просто не считали полноценными

людьми. Враги, противники всегда считались неполноценными, ненастоящими,

недостойными — в целом, «нелюдями». Вначале это относилось к физическим

противникам, затем перешло и на противников политических.

Согласно Б.Ф. Поршневу, важнейшим компонентом существования любой,

а особенно политической группы является ее сознание и самосознание. Нет по-

литического сознания и, особенно, самосознания — нет политической группы.

Причем это самосознание может проявляться в разных, в том числе и в досозна-

тельных, нерациональных формах — в виде групповых верований, эмоций, об-

щих чувств и переживаний. В чем бы оно не выражалось, групповое самосозна-

ние является важнейшим компонентом групповой политической самоидентифи-

кации. «Мы», члены нашей группы — это те и именно те, кто разделяет общие с

нашими переживания, чувства, эмоции, верования или, тем более, политические

программы и концепции. Выделение же, идентификация себя и «своих» проис-

ходят в противопоставлении с другими группами, с «чужими», с некими «они».

«Они» — это те, у кого иные верования, эмоции, программы или лозунги. У ко-

го иные тотемы или знамена. Такое выделение группы-«мы» сопровождается

идеализацией и атрибуцией, наделением своей группы самыми лучшими, соци-

ально приемлемыми и желательными чертами и, напротив, отказ в таких чертах

группам-оппонентам. Группа-«они», напротив, наделяется самыми отвратитель-

ными харак-геристиками, ей приписываются самые ужасные качества: это

«они», нелюди, людей пожирают — в отличие от «нас», борцов за прогрессив-

ное будущее всего человечества.

Внешними средствами подобной политико-психологической самоиденти-

фикации на ранних стадиях истории были элементарные символы — тотемы.

Затем, усложняясь, человечество дошло до политических символов, знамен, гер-

бов, гимнов, конституций, программ и идеологических манифестов. Однако их

психологическая роль осталась прежней — возбуждать и стимулировать «мы»-

сознание, необходимое для отделения себя от других («они») через противопос-

тавление им. В этом смысле история, развиваясь, не принесла принципиальной

разницы.

Группы подразделяются по структуре на формальные и неформальные. В

формальных группах жестко извне задан статус всех ее членов и, соответствен-

но, статусные различия. Права и обязанности членов такой группы жестко фор-

мализованы и выражены в явной (устав, закон) или неявной (традиции, обычаи)

форме. Классический пример формальных групп в современной политике —

армия с ее жесткой иерархией отношений между командирами и подчиненными.

Главное в формальной группе — ее функциональная, инструментальная, целе-

вая направленность, в которой чисто человеческий фактор отходит на задний

план,

В неформальных группах статус членов и характер взаимоотношений ме-

жду ними заданы чисто личными качествами и достоинствами друг друга, При

отсутствии внешней регламентации отношений, основу общности такой группы

составляют дружественные отношения, взаимные симпатии, общность мнений,

взглядов, оценок, политических предпочтений. В отличие от формальной груп-

пы, членство в неформальной менее обязательно для ее членов — это своего ро-

да «группы встреч», близкие к кружкам и клубам по интересам (в том числе, и к

политическим клубам). Здесь доминируют собственно человеческие, дружеские

отношения взаимной симпатии. Инструментальные, функциональные цели в та-

ких группах обычно отходят на задний план.

По форме связи участников, группы подразделяются на первичные и опо-

средованные. Пример такого рода —любая партийная структура, включающая

«пер-вички» (первичные партгруппы) и формирующиеся на основе таких «пер-

вичек» сложные общности (региональные, межрегиональные и т. д. партгруп-

пы). Для первичных групп характерна связь «лицом к лицу», что обеспечивает

возможность постоянных непосредственных личных контактов. Для опосредо-

ванных групп каналами общения являются сложные коммуникационные связи

— в основном, средства массовой информации.

По значимости для участников, группы делятся на группы присутствия,

а также референтные и негативно референтные группы. Группа присутствия,

как следует из самого названия, это та конкретная группа, членом которой со-

стоит человек. Однако, являясь членом какой-либо группы присутствия, человек

не всегда этим полностью удовлетворен — в своих мечтах он может видеть себя

членом иной группы. Она может существовать в реальности, но быть недоступ-

ной для человека — многие, например, мечтают принадлежать к политической

элите, но не всем это удается. Бывают ситуации, когда такой группы просто нет

в реальности, а человек создает ее в своем воображении, играя в принадлеж-

ность к некому «тайному обществу». Референтная группа — это группа, по за-

конам которой хочет жить человек, даже не принадлежа к ней. Это психологи-

чески привлекательная, желательная для человека группа, нормам и стандартам

которой он хочет соответствовать. Для многих молодых людей, начинающих по-

литическую деятельность в первичной партгруппе, например, часто характерно

стремление выглядеть и вести себя в соответствии со стандартами, принятыми в

«большой политике» — разумеется, так, как они ее понимают. Соответственно,

негативно референтная группа — это такая реально или виртуально сущест-

вующая группа, по законам и нормам которой не хочет жить человек.

По продолжительности существования группы делятся на краткосроч-

ные и долгосрочные. Краткосрочные группы обычно возникают для достижения

некоего отдельного конкретного результата — например, это может быть пред-

выборный штаб или команда сторонников кандидата в депутаты парламента в

ходе конкретной избирательной кампании. После достижения и, особенно, по-

сле недостижения данной цели лодобные группы обычно распадаются или пе-

реформируются. Соответственно, долгосрочные группы ориентированы на дол-

госрочные цели, требующие длительного времени. В соответствии со временем

существования, в основе таких групп лежат разные цели и интересы участников.

По способу принятия решений различают авторитарные, демократиче-

ские и охлократические группы. В предыдущей главе уже говорилось, что суще-

ствуют три основных способа принятия решения лидером и, соответственно, три

основных способа навязывания этого решения ведомым. Рассмотрим ситуацию

со стороны ведомых — значит, существуют и разные типы групп, различающие-

ся именно по тому, как принимаются в них решения. В авторитарной группе

(простейший пример — единоначалие в армейском подразделении) группа

практически никак не участвует в принятии решения. Ее задача состоит в том,

чтобы исполнять решение лидера. В демократической группе ее члены доста-

точно активно участвуют в обсуждении вариантов решения, в их выработке.

Однако ход обсуждения и, соответственно, направление поиска решения под-

сказывает лидер, как бы режиссируя ход группового обсуждения. Наконец, в

охлократической группе решение принимают все и, одновременно, никто. Каж-

дый свободен в принятии решения, вот почему целостного, группового, сколь-

ко-нибудь единого решения обычно так и не возникает. В подобных случаях

принято говорить о попустительской (или, иногда, о гипер-либеральной) пози-

ции лидера, основанной на известном принципе: «Делайте что хотите, только

оставьте меня в покое!».

По эффективности групповой деятельности различаются группы, ори-

ентированные на:

1) достижение групповой цели;

2) поддержание групповой жизнеспособности;

3) достижение удовлетворенности участников;

4) достижения личностных изменений в членах группы под влиянием груп-

пы и пребывания в ней.

Несколько обобщая, названные пункты можно свести к двум основным:

различаются группы экстра- и интравертированные. Понятно: для первых ос-

новными являются внешние действия, и основная активность таких групп на-

правлена именно вовне. Соответственно, для вторых основными являются внут-

ренние действия, и их основная активность сосредоточена внутри. Поскольку в

политике абсолютное большинство устремлений ее субъектов направлено на

овладение и удержание власти или, по крайней мере, на влияние на власть, то

большинство представлено экстравертированными, «экспансионистскими»

группами. Однако нельзя забывать, что в разные периоды своего развития каж-

дая группа может оказаться перед необходимостью консолидации внутренних

рядов, реорганизации и т. п., что сразу переведет ее в разряд интравертиро-

ванных групп.

С рациональной точки зрения, группа в политике, ориентированная на дос-

тижение конкретной цели (овладение властью или оказание заметного влияния

на нее в виде лоббирование некоего законопроекта, проведение своих кандида-

тов на требуемые посты, захват власти, наконец) выглядит значительно более

эффективной, чем все остальные, Однако политика далеко не всегда носит ра-

циональный характер — весьма значительную роль в ней до сих пор играют ир-

рациональные компоненты.

Соответственно, даже не имея возможности достижения конкретной цели,

даже не формулируя ее перед собой, группа может существовать в политике в

расчете на будущее. В этом случае, ее эффективность будет определяться не

внешними достижениями, а внутренней способностью к поддержанию собствен-

ной групповой жизнеспособности. Целый ряд мелких коммунистических пар-

тий, например, на территории бывшего СССР, ныне находятся в таком состоя-

нии, и считают его достаточно эффективным.

Не имея четких рациональных целей, но даже и не задумываясь специаль-

но о поддержании групповой жизнеспособности, в политике существуют и про-

сто группы единомышленников — людей, которым приятно встречаться вместе.

Такого рода группы-«кружки», политические «группы встреч» обладают осо-

бой, эмоциональной эффективностью для своих членов. Они дают им возмож-

ность «выговориться», почувствовать свою значимость и причастность к «боль-

шой политике». Такого рода группами часто выступают разного рода политиче-

ские или околополитические «клубы» — формализованные в виде дореволюци-

онного Дворянского собрания, или неформализованные в виде современных ве-

теранских посиделок на скамейках в скверике, во дворе дома.

Наконец, эффективность существования группы в политике может опреде-

ляться таким сугубо эмоциоально-воспитательным моментом, как личностный

рост членов группы. Разного рода первичные организации детских или моло-

дежных движений при политических партиях, безусловно, не имеют никаких

четких рациональных целей в политике. Однако они воспитывают своих членов

в определенных направлениях, готовя массовую базу для будущей политики.

Завершая разговор о типах и типологиях различения групп в политике,

нельзя не упомянуть о попытках создания собственно психологических ти-

пологий групп в политике, в которых за основу брались прежде всего психо-

логические качества и характеристики людей, входящих в эти группы.

Одну из наиболее ярких таких попыток предпринял в свое время Т. Адор-

но

120

, исследуя психологию вначале малых, затем больших групп, а затем и все-

го фашистского общества Германии времен правления А. Гитлера. Итогом стало

выявление психологического качества, которое как раз с той поры и получило

название «авторитарность», и которое было общим вначале для совсем малой

группы людей — создателей НСДАП, а затем распространилось вширь и глубь

общества. Так возникло понятие «авторитарная личность», ставшее затем назва-

нием базового труда Т. Адорно.

В политико-психологическом плане суть авторитарности проста: это

стремление подчинять кого-то себе при постоянной готовности, в свою очередь,

подчиниться кому-то более сильному. Люди, которым свойственно данное каче-

ство, неизбежно сплачиваются в группы, выдвигая своего фюрера. Политико-

психологический феномен гитлеровской Германии стал уникальным исключи-

тельно потому, что принцип фюрерства там был возведен в принцип государст-

венности. Там каждый был фюрером, только кто-то фюрером страны, а кто-то

— своего домика. В наиболее концентрированной форме принцип фюрерства

был отражен в званиях членов СС.

Однако проявления авторитарности имеют свои разновидности. Соответ-

ственно, в эффективной малой авторитарной группе его носители как бы взаи-

модополняют друг друга. Собственно Фюрером становится один. Остальные

поддерживают его, отражая разные аспекты авторитарности. Среди выделенных

Т. Адорно подтипов были сравнительно массовые — скажем,| «отец семейства,

недовольный миром, где все захватили инородцы». Первичные организации

гитлеровской партии на этапе подготовки и захвата власти переполняли «мя-

тежные психопаты».

С помощью таких «мятежных психопатов» (еще одна разновидность авто-

ритарной личности) Фюрер пришел к власти (знаменитый «мюнхенский путч»).

Это тип хулигана, подонка, «бандита без причины», стремящегося к грязным

поступкам, бесчинствующего открыто, бессмысленно и жестоко. Этот тип все-

гда там, где нужно «бить и спасать». На нем держатся все погромы и путчи. Это

тип откровенно дезорганизованный, разболтанный, неспособный к постоянной

работе и устойчивым взаимоотношениям. Им движет слепой протест против

любых «признанных» авторитетов и, одновременно, готовность идти за «силь-

ным человеком», поддаваясь любой, самой оголтелой пропаганде. Он не знает,

чего он хочет. Грубость и физическая сила — то, чему он поклоняется. Подчас,

это садист, но садист животно-трусливый. Такие люди презирают себя и са-

моутверждаются в насилии и жестокости. Это и были гитлеровские штурмови-

ки. Однако, сделав свое дело, они обычно становятся ненужными. В Германии

большую их часть истребили в знаменитую «Ночь длинных ножей».

Изменение ситуации потребовал смены психологического состава групп.

Стали нужны носители других разновидностей авторитарности. Среди них были

и редкие, причем вполне узнаваемые. Так, за типом «Функционера-

манипулятора» просвечивал Г. Гиммлер. Т. Адорно описывал его как человека,

вполне свободного от идеологических догм, но во всем интересующегося кон-

кретным устройством, начиная с детства: часов, лягушек, концлагерей. Он раз-

120

Adorno Т. et all. Authoritarian Personality. — N. Y., 1950.

бирал на части готовые устройства, демонтировал их и создавал новые модели.

В основе его действий всегда лежали трезвость, практицизм и особая «пустота

чувств». Единственным принципом для него была Организация, Метод, Поря-

док. Собственно, он и привел Германию к тому самому «идеальному» гитлеров-

скому порядку — с гестапо, СС, концлагерями. В их создании проявлялась не-

преклонная последовательность. Отдельные люди стали выступать не более чем

средством, вещью. Это тип холодного игрока. Существенная деталь: с неугод-

ными сам расправляться не любил, предпочитал всеобщие методы — типа газо-

вых камер.

Ограничимся еще только одним примером психологического типа, узна-

ваемо входившего в базовую малую группу гитлеровского руководства. Это так

называемый «чудак» или «причудливый тип». Творец совершенно невероятных

идеологически-пропагандистских конструкций, граничащих с откровенно бре-

довыми системами. От теорий «космического льда», мифов о Нибелунгах, до

евреев, пьющих кровь младенцев. Тип, искренне верующий, и потому обладаю-

щий даром пропагандистского убеждения. Готовый пойти на смерть, на само-

убийство ради веры в своего кумира. Одновременно, страдающий манией пре-

следования, обожающий конспирацию, но выискивающий заговоры и готовый

их решительно подавлять. Кто это? Геббельс, Розенберг или просто обобщен-

ный тип — непременный участник авторитарной политической группы почти в

любой стране, в разные исторические периоды?

Одна из последних оригинальных попыток создания собственно психоло-

гических типологий групп в политике была предпринята в конце 70-х гг. в рам-

ках так называемой «соционики» (науки, претендующей на комплексный охват

всех социальных явлений) тогда еще советскими исследователями — в частно-

сти, А. Аугустинавичюте. В 80-е гг. эти попытки продолжили украинские уче-

ные А. Букалов и В. Гуленко, выдвинувшие оригинальную гипотезу «смены

квадр» в истории.

Согласно этим воззрениям, существуют 16 психологических типов, кото-

рыми исчерпываются все возможные разновидности людей и описываются их

возможности. 16 типов разбиваются на четыре четверки — «квадры». Каждая из

них — своего рода «психологическая семья», в которой каждому из четырех от-

водится свое место, и все со всеми находятся в теплых, дружелюбных отноше-

ниях. В каждой «квадре» — своя особая атмосфера, свой стиль общения, свой

дух. «Квадра» — психологическое убежище от невзгод социума, способное

утешить, дать смысл и цель жизни, обогреть и доказать, что ты ценен, нужен и

не одинок. «Квадра» — это особая группа, формирующаяся на принципах чисто

психологической взаимной дополнительности ее членов.

Согласно этой точки зрения, политика есть прежде всего отражение дина-

мики смены доминирования таких групп («квадр»} на общественно-

политической арене. Они существуют в обществе все одновременно, но выпол-

няют разные функции. Периодически к власти приходит та или иная «квадра» —

и тогда следуют перемены.

В «альфа-квадре» обычно рождаются, но не реализуются идеи. Реализация,

воплощение — удел «бета-квадры», где вместо интеллектуалов верховодят

сильные люди, способные сплотить всех во имя достижения реальной цели.

«Гамма-квадра» — группа реформаторов, обычно подвергающих переоценке

достижения своих предшественников. Как правило, этой «квадре» особенно

свойственны либеральные идеи равных возможностей, конкур ентн ости и эко-

номического процветания. Наконец, последняя, «дельта-квадра» — группа, где