Ответы по экологии

Подождите немного. Документ загружается.

1) Цель и содержание курса экологии.

Экология – это наука о взаимных связях и взаимном влиянии живых организмов и окружающей их среды“. Термин

“Экология” предложил в 1866 году немецкий биолог Эрнст Геккель.

Предметом изучения экологии в широкой постановке вопроса является система “организмы плюс среда их обитания”, причем

среда, преобразованная самими организмами и, в частности, человеком.

Цель экологии как науки - обеспечение общества суммой знаний, достаточных для производства биологического разнообразия и

создания условий для сохранения жизни на планете.

Формирование экологической культуры становится одним из важнейших требований к всестороннему развитию личности

человека. Чтобы добиться высоких результатов в этом вопросе, нужна широкая пропаганда знаний о природе и ее охране, с

целью дать учащимся экологические знания, научить бережно относиться к природе, сформировать навыки рационального

природопользования. В общем, целью курса экологии является формирование представления о природно-ресурсных

возможностях, о проблемах экологии на локальном, региональном, глобальном уровнях; ориентирование подростков на

разумную, экологически обоснованную деятельность.

2) Актуальность проблем экологии.

Необходимость экологического воспитания и обучения людей Земли становится не только актуальной, но уже кричащей, уже

нетерпящей отложения современной проблемой. Быстрый, экспоненциальный рост населения, требующий тысячекратных затрат

природных ресурсов на каждого человека, особенно продуцентов, ведет к их быстрому истощению. Сокращаются леса,

уменьшаются площади пахотных земель и их плодородие, выше всяких норм загрязняется вредными веществами воздух городов,

вода рек, водоемов, растут пустыни, горы отходов. Однако большинство населения Земли, включая многие властные структуры,

не осознает надвигающейся глобальной угрозы жизни не только человеку, но и всему живому. По-прежнему господствует

беспечное, хищническое отношение человека к Природе, к биосфере и даже к самому себе (курение, пьянство, войны). Многие

считают, хотя это далеко не так, что человек – высшее (божественное) создание, он – гегемон природы, ему все дозволено, ему

все подчиняется, природа – его служанка, его собственность, он может ее преобразовывать и улучшать, он способен решать

любые задачи экологии, биосферы, потребностей человека и т.д. Подобное мировоззрение владеет, бесспорно, большинством

людей и постоянно воспроизводится современным воспитанием, обучением, жизненной действительностью. И в этом кроется

главная экологическая опасность, поскольку такое укоренившееся мировоззрение миллиардов людей очень трудно развернуть в

нужном для их же спасения направлении и исключить их деятельность, губительную для биосферы.

Всем известно: невозможно жить, не поддерживая порядок в доме, иначе, несмотря на внешние успехи, наша жизнь придет в

упадок. А природный дом оказался очень сложным в своём устройстве. Поэтому человечество обратило свой пристальный взгляд

на бурно развивающийся раздел биологии – экологию, сделав из неё самостоятельную дисциплину, даже отчасти переведя её из

разряда естественных наук в науку гуманитарную.

3) История развития экологии

Экология своими корнями уходит в далекое прошлое. Потребность в знаниях, определяющих «отношение живого к окружающей

его органической и неорганической среде», возникла очень давно. Достаточно вспомнить труды Аристотеля, Плиния Старшего, и

др., в которых обсуждалось значение среды обитания в жизни организмов и приуроченность их к определенным местообитаниям,

чтобы убедиться в этом.

В истории развития экологии можно выделить три основных этапа:

Первый этап - зарождение и становление экологии как науки (до 60-х гг. XIX в.). На этом этапе накапливались данные о

взаимосвязи живых организмов со средой их обитания, делались первые научные обобщения.

В XVII—XVIII вв. экологические сведения составляли значительную долю во многих биологических описаниях (А. Реомюр,

1734; А. Трамбле, 1744, и др.). Именно в этот этап К.Линней в 1749 году оформил свой труд «Экономия природы» - типология

мест обитания, Ж.Бюффон в 1749 «естественная история» изменение видов под влиянием среды. Ламарк в 1802 году ввел термин

биология; Ю.Либих в 1840 – Закон минимума.

Второй этап - — оформление экологии в самостоятельную отрасль знаний (после 60-х гг. XIX в.). Начало этапа ознаменовалось

выходом работ ученых А. Северцова, В. В. Докучаева, впервые обосновавших ряд принципов и понятий экологии. В 1877 году

немецкий гидробиолог К. Мёбиус вводит важнейшее понятие о биоценозе как о закономерном сочетании организмов в

определенных условиях среды. Неоценимый вклад в развитие основ экологии внес Ч. Дарвин (1809—1882), вскрывший основные

факторы эволюции органического мира. В 1866 году Немецкий биолог-эволюционист Э. Геккель (1834—1919) первый понял, что

это самостоятельная и очень важная область биологии, и назвал ее экологией (1866). В этот период американский ученый Ч.

Адаме (1913) создает первую сводку по экологии, публикуются другие важные обобщения и сводки В. Шелфорда, Ч. Элтона и

др. В 1926 г. В.И. Вернадский опубликовал книгу «Биосфера», которая ознаменовала собой рождение новой науки о природе и

взаимосвязи с ней человека.

В 30-е и 40-е гг. экология поднялась на более высокую ступень в результате нового подхода к изучению природных систем.

Сначала А. Тенсли (1935) выдвинул понятие об экосистеме, а несколько позже В. Н. Сукачев (1940) обосновал близкое этому

представление о биогеоценозе. Во второй половине XX в. в связи с прогрессирующим загрязнением окружающей среды и резким

усилением воздействия человека на природу экология приобретает особое значение.

Начинается

Третий этап - (50-е гг. XX в. — до настоящего времени) — превращение экологии в комплексную науку, включающую в себя

науки об охране природной и окружающей человека среды. Из строгой биологической науки экология превращается в

«значительный цикл знания, вобрав в себя разделы географии, геологии, химии, физики, социологии, теории культуры,

экономики...» (Реймерс, 1994).

Современная экология в связи с усилением возд. чел. общ. на окр. ср. явл. сложной междисциплинарной наукой, изучающей

сложные проблемы взмд с окр. прир. средой. Сложность, актуальность и многогранность этой проблемы привела к экологизации

многих технических и гуманитарных наук. Появились науки – инж. эк., космическая экология, с/х экология.

4) Методы экологических исследований

В экологии часто используются методы, применяемые в других науках, как в биологических (биогеохимия, анатомия,

физиология, и др.), так и небиологических (физика, химия, геодезия, метеорология и др.). Но для выявления специфики

экологических закономерностей существуют исключительно собственные – экологические методы. Они делятся на полевые,

лабораторные, экспериментальные методы.

Полевые методы имеют первостепенное значение. Они предполагают изучение популяций и сообществ в естественной среде и

позволяют установить воздействие на объект комплекса факторов, изучить общую картину развития и жизнедеятельности

изучаемого объекта.

В качестве примера можно привести леса на склонах разных экспозиций, на разных почвах, на разных географических широтах.

Или водные экосистемы на разной глубине в одном и том же море, на одной глубине в южных и северных морях. Все они,

несмотря на различия, развиваются по одним и тем же законам, под влиянием комплекса факторов, но значения этих факторов

разные и зависят от местоположения объекта исследований.

Однако наблюдения не могут дать вполне точного ответа, например, на вопрос, какой же из факторов среды определяет характер

жизнедеятельности особи, вида, популяции или сообщества. На этот вопрос можно ответить только с помощью эксперимента,

задачей которого является выяснение причин наблюдаемых в природе отношений.

Экспериментальные методы отличаются от полевых тем, что организмы искусственно ставятся в условия, при которых можно

дозировать размер изучаемого фактора, следовательно, можно точнее, чем при обычном наблюдении, оценить его влияние. При

этом выводы, полученные в лаборатории, требуют обязательной проверки в полевых условиях.

В качестве примеров экологических экспериментов можно привести исследования функций лесозащитных полос, изучение

осветления насаждений, влияния разных доз удобрений, вносимых под сельскохозяйственные культуры и т.д. Широко известен

метод изучения конкурентных взаимоотношений деревьев в лесу путем ограничения определенной площади

На основе результатов аналитического эксперимента можно организовать новые полевые наблюдения или лабораторные

эксперименты. Лабораторные эксперименты позволяют обеспечить контроль большого числа факторов, исключив воздействие

неконтролируемых. Классической схемой проведения лабораторных исследований является однофакторный эксперимент, когда

изучается влияние избранного фактора при фиксированных значениях всех остальных.

Выводы, полученные в лабораторном эксперименте, требуют обязательной проверки в природе. Это даёт возможность глубже

понять естественные экологические отношения популяций и сообществ.

5) Экологическое прогнозирование и мониторинг

Экологическое прогнозирование, с одной стороны, можно рассматривать как "функцию" экологии, с другой - как составляющую

экологического мониторинга, а с третьей - как раздел прогностики (науки о закономерностях разработки прогнозов). Поэтому

одни понятия экологического прогнозирования являются собственно экологическими, другие имеют непосредственное

отношение к мониторингу, третьи обладают общенаучной значимостью. Под экологическим прогнозированием понимается

предсказание состояния такой системы, среди существенных элементов которой фигурирует хотя бы одна биотическая

компонента экосистемы (популяция, сообщество, синузия и пр.). Инструментом экологического прогнозирования является

экологический предиктор - модель (не обязательно математическая), служащая для формирования экологического прогноза.

Мониторингом окружающей среды называют регулярные, выполняемые по заданной программе наблюдения природных

сред, природных ресурсов, растительного и животного мира, позволяющие выделить их состояния и происходящие в них

процессы под влиянием антропогенной деятельности. Под экологическим мониторингом следует понимать

организованный мониторинг окружающей природной среды, при котором, во-первых, обеспечивается постоянная

оценка экологических условий среды обитания человека и биологических объектов (растений, животных, микроорганизмов и

т. д.), а также оценка состояния и функциональной ценности экосистем, во-вторых, создаются условия для определения

корректирующих воздействий в тех случаях, когда целевые показатели экологических условий не достигаются. В

соответствии с приведенными определениями и возложенными на систему функциями, мониторинг включает несколько

основных процедур:

1. выделение (определение) объекта наблюдения;

2. обследование выделенного объекта наблюдения;

3. составление информационной модели для объекта наблюдения;

4. планирование измерений;

5. оценка состояния объекта наблюдения и идентификации его информационной

модели;

6. прогнозирование изменения состояния объекта наблюдения;

представление информации в удобной для пользователя форме и доведение ее до потребителя. Мониторинг окружающей

природной среды - система регулярных длительных наблюдений в пространстве и времени за состоянием окружающей

природной среды и предупреждение о создающихся критических ситуациях, вредных и опасных для здоровья людей и других

живых организмов. Различают базовый, глобальный, региональный и импактный мониторинги.

6) Государственное и общественное управление охраной окружающей среды РК

Природа и ее богатства являются естественной основой жизни и деятельности народов Республики Казахстан, их устойчивого

социально-экономического развития и повышения благосостояния. В Казахстане Экологический кодекс Республики Казахстан

определяет правовые, экономические и социальные основы охраны окружающей среды в интересах настоящего и будущих

поколений и направлен на обеспечение экологической безопасности, предотвращение вредного воздействия хозяйственной и

иной деятельности на естественные экологические системы, сохранение биологического разнообразия и организацию

рационального природопользования.

Основные принципы экологического законодательства Республики Казахстан

Основными принципами экологического законодательства Республики Казахстан являются:

1) обеспечение устойчивого развития Республики Казахстан;

2) обеспечение экологической безопасности;

3) экосистемный подход при регулировании экологических отношений;

4) государственное регулирование в области охраны окружающей среды и государственное управление в области использования

природных ресурсов;

5) обязательность превентивных мер по предотвращению загрязнения окружающей среды и нанесения ей ущерба в любых иных

формах;

6) неотвратимость ответственности за нарушение экологического законодательства Республики Казахстан;

7) обязательность возмещения ущерба, нанесенного окружающей среде;

8) платность и разрешительный порядок воздействия на окружающую среду;

9) применение наилучших экологически чистых и ресурсосберегающих технологий при использовании природных ресурсов и

воздействии на окружающую среду;

10) взаимодействие, координация и гласность деятельности государственных органов по охране окружающей среды;

11) стимулирование природопользователей к предотвращению, снижению и ликвидации загрязнения окружающей среды,

сокращению отходов;

12) доступность экологической информации;

13) обеспечение национальных интересов при использовании природных ресурсов и воздействии на окружающую среду;

14) гармонизация экологического законодательства Республики Казахстан с принципами и нормами международного права;

15) презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности и обязательность оценки воздействия

на окружающую среду и здоровье населения при принятии решений о ее осуществлении.

Основные положения государственного регулирования в области охраны окружающей среды и государственного управления в

области использования природных ресурсов

1. Государственное регулирование в области охраны окружающей среды включает в себя:

1) лицензирование деятельности в области охраны окружающей среды;

2) экологическое нормирование;

3) техническое регулирование в области охраны окружающей среды;

4) государственную экологическую экспертизу;

5) выдачу экологических разрешений;

6) государственный экологический контроль;

7) систему экономического регулирования охраны окружающей среды, стимулирование внедрения наилучших экологически

чистых технологий, систему финансирования природоохранных мероприятий;

8) государственный экологический мониторинг;

9) государственный учет природопользователей, источников и участков загрязнения окружающей среды;

10) экологическое образование и просвещение.

2. Государственное управление в области использования природных ресурсов включает в себя:

1) государственное планирование в области использования природных ресурсов;

2) государственный контроль за охраной, использованием и воспроизводством природных ресурсов;

3) выдачу лицензий, разрешений и заключение договоров (контрактов) на право пользования природными ресурсами;

4) организацию восстановления и воспроизводства природных ресурсов, внедрения ресурсосберегающих технологий;

5) ведение мониторинга и кадастров природных ресурсов;

6) установление лимитов и распределение квот на использование природных ресурсов;

7) управление государственными юридическими лицами, осуществляющими использование, восстановление и воспроизводство

природных ресурсов;

8) организацию охраны природных ресурсов.

Объекты охраны окружающей среды

1. Охране от уничтожения, деградации, повреждения, загрязнения и иного вредного воздействия подлежат земля, недра,

поверхностные и подземные воды; атмосферный воздух; леса и иная растительность; животный мир, генофонд живых

организмов; естественные экологические системы, климат и озоновый слой Земли.

2. Особой охране подлежат особо охраняемые природные территории и объекты государственного природно-заповедного фонда.

7) Среда как место обитания организмов

Среда обитания — совокупность условий и предметов, необходимых для существования какого-либо организма. Среда обитания

— это часть природы, окружающая живые организмы и оказывающая на них прямое или косвенное воздействие. Из среды

организмы получают все необходимое для жизни и в неё же выделяют продукты обмена веществ. Среда каждого организма

слагается из множества элементов неорганической и органической природы и элементов, привносимых человеком и его

производственной деятельностью. При этом одни элементы могут быть частично или полностью безразличны организму, другие

необходимы, а третьи оказывают отрицательное воздействие.

С экологических позиций среда - это природные тела и явления, с которыми организм находится в прямых ли косвенных

отношениях. Окружающая организм среда характеризуется огромным разнообразием, слагаясь из множества динамичных во

времени и пространстве элементов, явлений, условий, которые рассматриваются в качестве факторов

8) Факторы среды обитания: абиотические, биотические, антропогенные

Экологический фактор - это любое условие среды, способное оказывать прямое или косвенное влияние на живые организмы. В

свою очередь организм реагирует на экологический фактор приспособительными реакциями.

Экологические факторы среды, с которыми связан любой организм, делятся на 3 категории:

1) Факторы неживой природы (абиотические)

2) Факторы живой природы (биотические)

3) Человеческие (антропогенные)

Абиотические факторы в соответствии со структурой биотопа разделяются на климатические, географические, эдафические и

гидрологические.

- Климатические факторы характеризуют физико-химические свойства атмосферы. К ним относятся: температура, влажность,

давление, скорость движения, степень ионизации воздуха, освещенность. Климатические факторы имеют первостепенное

значение, т.к. именно от этих факторов, в первую очередь, зависит географическое распространение видов животных и растений

на земной поверхности. Газовый состав воздуха, содержание посторонних газов, примесей, пыли и т.п., вообще говоря, не

являются климатическими факторами, но характеризуют состояние атмосферного воздуха.

- Географические факторы (географическая широта, продолжительность дня и ночи, рельеф местности).

- Эдафические факторы характеризуют физико-химические свойства почвы. К ним относятся: состав, структура и влажность

почвы. Эдафические факторы важны для наземных животных и особенно обитателей почвы, а также для всех растений.

- Гидрологические факторы характеризуют физико-химические свойства воды. К ним относятся: температура, содержание

солей, газов (в первую очередь кислорода и углекислого газа), микроэлементов, течение, волнение и т.д. Гидрологические

факторы являются определяющими для рыб и других водных организмов.

К абиотическим факторам относят также физические поля (гравитационное, магнитное, электромагнитное),

ионизирующее излучение. Абиотические факторы могут быть охарактеризованы количественно и доступны для объективного

измерения.

Биотические факторы – это прямые или опосредованные воздействия на конкретный организм других организмов, населяющих

общую среду обитания. Биотические факторы принято разделять на внутривидовые и межвидовые, антогонистические и

неантагонистические.

- Внутривидовые биотические факторы действуют внутри данного вида в популяции. К ним относятся:

а) демографические факторы (численность и плотность популяции, продолжительность жизни особей, плодовитость,

смертность и т.п.);

б) этологические факторы, т.е. поведенческие, играющие

значительную роль у животных с развитой психикой (контакты между членами семьи, группы, стада, популяции, отношения

полов, размножение, уход за потомством, взаимопомощь и защита или, наоборот, возникновение внутривидовой конкуренции,

отношений доминирования и подчинения, иерархии в стаде или в популяции и т.п.).

- Межвидовые биотические факторы действуют между

представителями разных видов, населяющих одну экосистему.

К ним относятся:

а) антогонистические:

– хищничество ( +, – );

– паразитизм ( +, –);

– конкуренция ( – , – );

б) неантогонистические:

– симбиоз (от гр. symbiosis – сожительство), ( + , + ) – это

обоюдовыгодные, но не обязательные взаимоотношения разных видов организмов;

– мутуализм (от лат. mutuus – взаимный), ( + , + ) –

взаимовыгодные и обязательные для роста и выживания отношения организмов разных видов;

– комменсализм (от лат. commensalis – сотрапезник), ( + , 0) –

взаимоотношения, при которых один из партнеров извлекает выгоду, а другому они безразличны;

– нейтрализм ( 0 , 0 ) – взаимоотношения, при которых

организмы практически не оказывают влияния друг на друга.

Антропогенные (антропические) факторы — это все формы деятельности человеческого общества, изменяющие природу как

среду обитания живых организмов или непосредственно влияющие на их жизнь. Выделение антропогенных факторов в

отдельную группу обусловлено тем, что в настоящее время судьба растительного покрова Земли и всех ныне существующих

видов организмов практически находится в руках человеческого общества.

Виды антропогенных факторов

Физические — использование атомной энергии, перемещение в поездах и самолётах, влияние шума и вибрации и др.

Химические — использование минеральных удобрений и ядохимикатов, загрязнение оболочек Земли отходами промышленности

и транспорта; курение, употребление алкоголя и наркотиков, чрезмерное использование лекарственных средств.

Биологические — продукты питания; организмы, для которых человек может быть средой обитания или источником питания

(вирусы, бактерии, другие паразиты).

Социальные — связанные с отношениями людей и жизнью в обществе.

9) Понятие толерантности, акклиматизации и адаптации организмов

Под экологической толерантностью понимают способность организмов выносить отклонения факторов среды от оптимальных

для них параметров, переносить неблагоприятное влияние того или иного фактора окружающей среды.

Степень приспособляемости организмов к изменениям условий среды характеризуется экологической валентностью вида. Виды,

способные существовать только при небольших отклонениях фактора от оптимальной величины, называются стенобионтами.

Виды, выдерживающие значительные изменения фактора, - эврибионты. Такие виды легче расселяются по территории,

выживают и размножаются в различных условиях, имеют более широкий ареал распространения, менее подвержены влиянию

деятельности человека. Стенобионтность и эврибионтностъ характеризуют различные типы приспособлений организмов к

выживанию.

Исследования экологической устойчивости организмов привели к уточнению принципа толерантности. Существует ряд

ограничений, определяющих изменчивость толерантности во времени и пространстве в зависимости от категории особей.

1) Зона толерантности и положение оптимума данного фактора могут быть различны для разных функций организма. Например,

термические границы толерантности многих организмов шире для выживания, чем для размножения. Шпрот выживает в воде с

температурой от 0 до 10 "С и выше, а нерестится в интервале температур от 8 до 11 °С; балтийская треска имеет зону

толерантности от — 2 до +6 "С, а нерест совершает при 4-5 °С.

2) Толерантность организма может зависеть от пола и возраста. Например, температурный оптимум и ширина зоны

толерантности у молодых и взрослых особей, а также самцов и самок одного вида значительно различаются.

3) Одни и те же виды организмов, живущие в различных ареалах, могут иметь различные границы толерантности (рис. 3.4).

Таким образом, именно локальные популяции, а не биологический вид в целом проявляют приспособляемость к характерным для

данной местности интенсивностям фактора.

4) Экологическая толерантность может изменяться под воздействием других факторов среды. Например, в зависимости от

влажности воздуха термические границы толерантности соснового шелкопряда могут изменяться

5) На выносливость организмов влияет скорость изменения экологического фактора. Например, при резком охлаждении одного

из видов гусениц с +15 до —20 °С и дальнейшем их согревании не удалось спасти ни одну из особей, но при медленном

понижении температуры их удалось охладить практически до абсолютного нуля и затем почти всех вернуть к жизни.

Акклиматизация — приспособление организмов к новым условиям существования после территориального, искусственного или

естественного перемещения с образованием стабильных воспроизводящихся групп организмов (популяций); частным случаем

акклиматизации является реакклиматизация — приспособление организмов к местности, из которой они по каким-либо

причинам исчезли. Различают полную и неполную, или частичную, акклиматизацию.

Естественная акклиматизация, как правило, обусловлена случайными причинами (заносы семян, спор, насекомых ветром и т. п.).

Адаптацией называется эволюционно выработанная и наследственно закреплённая способность живых организмов, позволяющая

им существовать в условиях динамически изменяющихся экологических факторов.

Существуют следующие формы адаптации:

1) Морфологическая адаптация – это приспособление внешней формы организма к окружающей среде.

2) Физиологическая адаптация – это приспособление внутреннего строения организма к окружающей среде,

например, животные пустынь могут получать воду за счёт биохимического расщепления жиров.

3) Поведенческая адаптация – это, например, сезонные кочёвки птиц или спячка у животных.

10) Закон минимума Ю. Либиха и понятие о лимитирующем факторе

На каждый организм (популяцию) действует одновременно множество экологических факторов. Но наибольшее влияние

оказывают лишь те, интенсивность которых находится в зоне пессимума или даже приближается к минимуму. Причем это

влияние настолько велико, что определяет уровень существования биологического объекта в целом, невзирая на то, что прочие

факторы могут благоприятствовать жизнедеятельности, могут даже находиться в оптимуме.

Эту закономерность впервые установил в 1840 г. Ю.Либих. Она называется законом минимума и формулируется в настоящее

время следующим образом: уровень существования популяции (или иного биологического объекта) определяется одним или

несколькими факторами, находящимися в минимуме.

Классической иллюстрацией этого закона служит «бочка» Ю.Либиха, состоящая из досок разной высоты, соединенных

обручами. Максимальный уровень воды, который может вместиться в ней, будет не выше доски, имеющий минимальную

высоту.

Факторы, ограничивающие в настоящий момент существование популяции (или иной биологической единицы) называют

лимитирующими или ограничивающими. Все остальные факторы, в той или иной степени воздействующие на живые организмы,

относятся к регулирующим. Наиболее часто лимитирующими факторами являются:

а) для продуцентов

- содержание биогенных элементов в почве;

- тепло- и влагообеспеченность;

- интенсивность рекреационных нагрузок и т.п.

б) для консументов:

- наличие доступных источников пищи и воды;

- внутри- и межвидовая конкуренция;

- уменьшение возможности перемещения и территорий для обитания и размножения и т.п.

в) для человека:

- уровень интеллектуальных возможностей;

- социально-политическое положение в государстве;

- национальные и расовые предрассудки и т.п.

Кроме того, есть факторы, ограничивающие возможности существования всех видов живых существ. К ним относятся различные

виды загрязнения окружающей среды, разрушение компонентов среды обитания и т.д.

11) Ресурсы среды обитания и основные среды обитания

Природные ресурсы — естественные ресурсы, — тела и силы природы, которые на данном уровне развития производительных

сил и изученности могут быть использованы для удовлетворения потребностей человеческого общества.

Классификация природных ресурсов:

1) по происхождению:

Ресурсы природных компонентов (минеральные, климатические, водные, растительные, земельные, почвенные, животного мира)

Ресурсы природно-территориальных комплексов (горно-промышленные, водохозяйственные, селитебные, лесохозяйственные)

2) по видам хозяйственного использования:

Ресурсы промышленного производства

Энергетические ресурсы (Горючие полезные ископаемые, гидроэнергоресурсы, биотопливо, ядерное сырье)

Неэнергетические ресурсы (минеральные, водные, земельные, лесные, рыбные ресурсы)

Ресурсы сельскохозяйственного производства (агроклиматические, земельно-почвенные, растительные ресурсы — кормовая

база, воды орошения, водопоя и содержания)

3) по виду исчерпаемости:

Исчерпаемые

Невозобновляемые (минеральные, земельные ресурсы)

Возобновляемые (ресурсы растительного и животного мира)

Неполностью возобновляемые — скорость восстановления ниже уровня хозяйственного потребления (пахотно пригодные почвы,

спеловозрастные леса, региональные водные ресурсы)

Неисчерпаемые ресурсы (водные, климатические)

4) по степени заменимости:

Незаменимые

Заменимые

4 качественно-отличительные среды обитания для живых организмов:

1. Водная (гидросфера)

2. Наземно-воздушная (атмосфера) Все живые в приземном слое

Азот – 78,8 %

Кислород – 20,9 %

Аргон – 1%

Углекислый газ – 0, 03%

3. Почвенная среда

Почва – рыхлый поверхностный слой земной коры, преобразованный в процессе выветривания и населенной живыми

организмами.

Выветривание – разрушение материнской породы: химическая, натуральная

Плодородие – на 1 га слоя почвы (толщина 15 см. приходится около 5 т. Грибов и бактерий)

Почва состоит из: твердой части, газообразная часть (воздух), живая часть (простейшие организмы)

4. Живые организмы, как среда обитания – паразитизм – форма взаимоотношений между организмами разных видов.

Различают паразитов:

Облигаторные (обязательные)

Факультативные (необязательные).

Водная среда обитания – гидросфера - Вода покрывает 71% площади земного шара и составляет1/800 часть объема

суши или 1370 м3. Основная масса воды сосредоточена в морях и океанах – 94-98%, в полярных льдах содержится около

1,2% воды и совсем малая доля – менее 0,5%, в пресных водах рек, озер и болот. Соотношения эти постоянны, хотя в

природе, не переставая, идет круго-ворот воды (рис. 1).

В водной среде обитает около 150 000 видов животных и 10 000 растений, что составляет соответственно всего 7 и 8 %

от общего числа видов Земли. На основании этого был сделан вывод о том, что на суше эволюция шла намного

интенсивнее, чем в воде.

Наибольшим разнообразием жизни отличаются теплые моря и океаны (40000 видов животных) в области экватора и

тропиках, к северу и югу происходит обеднение флоры и фауны морей в сотни раз. Что касается распределения организмов

непосредственно в море, то основная масса их сосредоточена в поверхностных слоях (эпипелагиаль) и в сублиторальной

зоне. В зависимости от способа передвижения и пребывания в определенных слоях, морские обитатели или гидробионты

подразделяются на три экологические группы: нектон, планктон и бентос.

Нектон - активно передвигающиеся крупные животные, способные преодолевать большие расстояния и сильные

течения: рыбы, кальмары, ластоногие, киты. В пресных водоемах к нектону относятся и земноводные и множество

насекомых.

Планктон – совокупность растений (фитопланктон: диатомовые, зеленые и сине-зеленые (только пресные водоемы)

водоросли, растительные жгутиконосцы, перидинеи и др.) и мелких животных организмов (зоопланктон: мелкие

ракообразные, из более крупных – крылоногие моллюски, медузы, гребневики, некоторые черви)

Бентос – гидробионты дна. Представлен в основном прикрепленными или медленно передвигающимися животными

(зообентос: фораминефоры, рыбы, губки, кишечнополостные, черви, плеченогие моллюски, асцидии, и др.)

Наземно-воздушная среда обитания.

В ходе эволюции эта среда была освоена позже, чем водная. Ее особенность заключается в том, что она газообразная,

поэтому характеризуется низкими влажностью, плотностью и давлением, высоким содержанием кислорода. В ходе

эволюции у живых организмов выработались необходимые анатомо-морфологические, физиологические, поведенческие и

другие адаптации.

Животные в наземно-воздушной среде передвигаются по почве или по воздуху (птицы, насекомые), а растения

укореняются в почве. В связи с этим, у животных появились легкие и трахеи, а у растений – устьичный аппарат, т.е.

органы, которыми сухопутные обитатели планеты усваивают кислород прямо из воздуха. Сильное развитие получили

скелетные органы, обеспечивающие автономность передвижения по суше и поддерживающие тела со всеми его органами в

условиях незначительной плотности среды, в тысячи раз меньшей по сравнению с водой. Экологические факторы в

наземно-воздушной среде отличаются от других сред обитания высокой интенсивностью света, значительными

колебаниями температуры и влажности воздуха, корреляцией всех факторов с географическим положением, сменой

сезонов года и времени суток. Воздействия их на организмы неразрывно связано с движением воздуха и положения

относительно морей и океанов и сильно отличаются от воздействия в водной среде

Почва как среда обитания.

Земля - единственная из планет имеет почву (эдасфера, педосфера)– особенную, верхнюю оболочку суши. Эта

оболочка сформировалась в исторически обозримое время – она ровесница сухопутной жизни на планете. Впервые на

вопрос о происхождении почвы ответил М.В. Ломоносов ("О слоях земли"): "…почва произошла от согнития животных и

растительных тел … долготою времени…". А великий русский ученый Вас. Вас. Докучаев (1899: 16) впервые назвал почву

самостоятельным природным телом и доказал, что почва есть "…такое же самостоятельное естественноисторическое тело,

как любое растение, любое животное, любой минерал … оно есть результат, функция совокупной, взаимной деятельности

климата данной местности, ее растительных и животных организмов, рельефа и возраста страны…, наконец, подпочвы, т.е.

грунтовых материнских горных пород. … Все эти агенты-почвообразователи, в сущности, совершенно равнозначные

величины и принимают равноправное участие в образовании нормальной почвы…".

И уже современный известный ученый почвовед Н.А. Качинский ("Почва, ее свойства и жизнь", 1975) дает следующее

определение почвы: "Под почвой надо понимать все поверхностные слои горных пород, переработанные и измененные

совместным воздействием климата (свет, тепло, воздух, вода), растительных и животных организмов".

Основными структурными элементами почвы являются: минеральная основа, органическое вещество, воздух и вода.

Организм как среда обитания.

Между организмами существуют не только трофические, но и топические связи. Результатом их является создание

одним организмом определенных экологических условий для другого, или по выражению В.К. Беклемишева

"кондиционирование" среды. Под пологом леса формируется свой микроклимат, благоприятный для жизни многих

животных и микроорганизмов. Здесь меньше амплитуда температурных колебаний, более высокая влажность, ослаблена

сила ветра по сравнению с открытым пространством. На деревьях находится среда обитания для лиан ( в лесах Южного

Приморья) и эпифитных лишайников (высокогорные и северные районы Дальнего Востока), в дуплах и расщелинах

стволов устраивают жилища птицы и змеи.

Для животных и растений, которые поселяются на или внутри другого организма, последний является средой обитания

или жизни. Взаимоотношения между ними называются симбиозом (symbiosis –совместная жизнь). Различают несколько

форм симбиотических отношений, основные: комменсализм, паразитизм и мутуализм.

Комменсализм – тесная связь между организмами, при которой хозяин не получает ни пользы, ни вреда. Пример –

лишайники на деревьях.

Паразитизм – самая распространенная форма симбиоза. Организм хозяина является стацией обитания, биотопом для

организма-паразита. Паразитизм отличается от хищничества тем, что пищей хищнику служат много жертв, а паразит живет

за счет одного или нескольких хозяев и редко убивает их сразу.

Эктопаразиты – наружные паразиты, обитающие на поверхности тела хозяина и внедряющиеся в него органами

питания, присосками (пиявки) или гаусториями (растения). Эктопаразиты животных: клещи, пиявки, блохи, клопы;

эктопаразиты растений: повилики (Cuscuta), омела, Петров крест, и др.

Эндопаразиты – паразиты, живущие внутри тела хозяина (гельминты, бактерии, вирусы, простейшие). У растений-

эндопаразитов только органы размножения выходят наружу, как у видов рода Rafflesia, или гнездовки клобучковой –

Neottianthe cucullata. То же самое наблюдается у дереворазрушающих грибов (трутовики, кожист. губки, опенок и др.)

Мутуализм – взаимоотношения, когда получают выгоду оба живых организма, или вида, т.е., когда в популяции

одного из двух вида особи растут и (или) выживают и (или) размножаются в присутствии другого вида лучше, чем без

него.

12) Экологическая ниша и факторы её определяющие

Экологическая ниша — это совокупность всех факторов среды, в пределах которых возможно существование вида в

природе. Экологическую нишу можно представить как часть воображаемого многомерного пространства, отдельные

измерения которого соответствуют факторам, необходимым для вида. Чем больше варьируется приспособленность вида к

определенному экологическому фактору, тем шире экологическая ниша; она увеличивается и при ослабленной

конкуренции. Экологическая ниша - абстрактное понятие, это совокупность всех факторов среды, в пределах которых

возможно существование вида в природе. Она включает химические, физические и биотические факторы, необходимые

организму для жизни, и определяется его морфологической приспособленностью, физиологическими реакциями и

поведением.

13) Факторы, определяющие экологическую нишу человека. Человек является биологическим видом класса

млекопитающих. Несмотря на то, что ему присущи многие специфические свойства (разум, мыслительная деятельность,

членораздельная речь, трудовая деятельность) он не утратил своей биологической сущности и все законы экологии

справедливы для него в той же мере, что и для других живых организмов. Поэтому человек имеет своего роду

экологическую нишу и пространство, в которой она реализована, весьма ограниченно: пределы суши экваториальные

полюса (тропики, субтропики), по вертикали ниша простирается на 3-3,5 км над уровнем моря. Благодаря своим

специфическим свойствам человек расширил границы своего начального ареала, расселился в высоких, средних и низких

широтах, освоил глубины океан и космическое пространство. Однако, его фундаментальная экологическая ниша при этом

практически не изменилась и за пределами исходного ареала он может выживать, преодолевая сопротивление

лимитирующих факторов не путем адаптации, а с помощью специально созданных защитных устройств и приспособлений,

которые имитируют его нишу, подобно тому, как это делается для экзотических животных в зоопарках, океанариях,

ботанических садах. Экологическая ниша человека - состав воздуха, воды, пищи, климатические условия, уровень

электромагнитного, ультрафиолетового, радиоактивного излучения и пр.

14) Понятие популяции и ее основные характеристики

Популяцией называют совокупность особей одного вида, в течение продолжительного времени населяющих

определенное пространство, внутри которого осуществляется та или иная степень обмена генетической информацией.

Системная экология изучает популяции как относительные самостоятельные подсистемы в рамках экосистемы,

объединяющей их с абиотическими компонентами в единое динамическое целое. Следуя далее методологии системного

подхода, у каждой популяции можно выделить основные системные атрибуты состав, структуру и функционирование.

Основные характеристики популяций:

Состоит из особей разного возраста (зачатки, новорождённые, молодые, взрослые, старые).

Особи популяций различаются между собой по полу (мужские и женские).

Особи характеризуются наибольшим числом связей, непрерывно обмениваются информацией (наследственной,

биохимической, сигнальной).

Особи одной популяции имеют больше сходства, чем особи разных популяций одного вида.

В ней более вероятны встречи самцов и самок.

Имеют определённую численность и плотность особей.

Границы ареала популяций часто совпадают с границами биогеоценозов.

Смешиванию популяций мешает географическая изоляция (горы, реки, дороги и др.) и биологическая изоляция

(различие в сроках и повадках .спаривания у животных, у растений разные сроки цветения, несовместимость пыльцы и

рыльца пестика и др.).

Важнейшее свойство популяций - самовоспроизводство. Даже, несмотря на пространственную разобщенность,

популяции способны неограниченно долго поддерживать свое существование в данном местообитании. Они являются

устойчивыми во времени и пространстве группировками особей одного вида. К стайке рыб или воробьев не применим

термин «популяция». Такие группы могут легко распадаться под влиянием внешних факторов или смешиваться с другими.

Иными словами, они не способны устойчиво воспроизводить сами себя.

Очевидно, что наборы условий в различных местообитаниях могут несколько различаться. Под влиянием разных

условий в отдельных популяциях могут возникать и накапливаться свойства, отличающие их друг от друга. Это может

проявляться в небольших отклонениях строения организмов, принадлежащих к разным популяциям, их физиологических

показателей других характеристик. Таким образом, популяции, как и отдельные организмы, обладают изменчивостью. Как

и среди организмов, среди популяций невозможно найти двух полностью тождественных.

15) Популяция как форма существования вида

Популяция — структурная единица вида. Ареалов, сплошь заселенных тем или иным видом, в природе не существует.

В пределах ареала особи данного вида осваивают лишь подходящие для их жизни местообитания. Степень заполнения

занимаемого пространства у разных видов различна. Но всегда в нем выделяются «пустоты» и скопления. Иными словами,

ареал состоит из более или менее многочисленных участков, на которых и встречается определенный вид. Например,

колонии крота европейского, хорошо заметные по холмикам земли, располагаются на лесных опушках и лугах, ель

обыкновенная произрастает преимущественно на низинах со значительно увлажненной почвой.

Скопления особей одного вида по численности могут быть большими или маленькими, существовать длительно

(столетия и более) или на протяжении жизни всего двух-трех поколений, после чего они, как правило, погибают от любых

случайностей, например, заболеваний, резкого ухудшения погодных условий и др. Для судьбы вида гораздо более важную

роль играют те группы особей, которые устойчиво сохраняются на протяжении жизни многих поколений. Численность

особей в таких группах может значительно увеличиваться при благоприятных условиях и снижаться при неблагоприятных,

однако они имеют шансы к длительному существованию на данной территории. Такие группировки (совокупности) особей

одного вида, длительно населяющих определенную часть ареала, свободно скрещивающихся друг с другом и дающих

плодовитое потомство, относительно обособленные от других совокупностей этого же вида, называются популяцией (от

лат. populus — народ, население). Благодаря пространственной разобщенности популяций вид приспособлен к

существованию в разнообразных условиях среды. Таким образом, популяция является внутривидовой группировкой и,

следовательно, конкретной формой существования вида, а сам вид — сложной биологической системой.

16) Состав популяции, ее плотность и численность

Под демографической структурой популяции, прежде всего, понимают ее половой и возрастной состав.

Возрастной состав популяции – это соотношение разных возрастных групп в популяции. Он определяет ее

способность к размножению в данный момент и показывает, чего можно ожидать в будущем. Обычно в быстро растущих

популяциях значительную долю составляют молодые особи. В популяции, находящейся в стационарном состоянии,

возрастное распределение более равномерно, а в популяции, численность которой снижается, будет содержаться большая

доля старых особей.

Половой состав популяции по генетическим законам должна быть представлена равным соотношением мужских и

женских особей, т.е. 1:1. Но в силу специфики физиологии и экологии, свойственной разным полам, в силу их разной

жизнеспособности, влияния факторов внешней среды, социальных, антропогенных могут быть значительные различия в

этом соотношении. И эти различия неодинаковы как в разных популяциях, так и в разных возрастных группах одной и той

же популяции.

ПРИМЕР. Сильно различаются между собой самцы и самки комаров (сем. Culicidae): по темпам роста, срокам

полового созревания, устойчивости к изменению температуры. Самцы в стадии имаго не питаются совсем или питаются

нектаром, а самкам необходимо напиться крови для полноценного оплодотворения яиц. У некоторых видов мух популяции

состоят только из самок.

Численность — общее количество особей в популяции. Она не бывает постоянной, так как изменчивы условия среды

обитания популяции. Численность популяции зависит от соотношения интенсивности размножения (плодовитости) и

смертности. В процессе размножения происходит рост популяции, смертность же приводит к сокращению ее численности.

Для каждой популяции есть верхний и нижний пределы численности, которые можно измерить, изучая ее сезонные и

межгодовые изменения.

Плотность популяции — это количество особей или их биомасса на единицу площади или объема (например, 150

растений сосны на 1 га; 0,5 циклопа на 1 м 3 воды). Плотность популяции также изменчива и зависит от численности. При

возрастании численности плотность не увеличивается лишь в том случае, если возможно расселение популяции,

расширение ее ареала. Повышение плотности сверх оптимальной неблагоприятно сказывается на состоянии популяции,

поскольку при этом иссякает кормовая база, сокращается жизненное пространство и т.д. Падение плотности ниже

оптимальной приводит к ослаблению защитных реакций популяции, снижает ее плодовитость, что в конечном итоге может

привести к вымиранию популяции.

17) Закономерность динамики популяций: рождаемость, смертность

Численность живых организмов, населяющих ту или иную экосистему, не бывает постоянной, а всегда колеблется в более

или менее широких пределах. Эти колебания имеют очень важное значение для человека, поскольку многие животные и

растения служат объектами его хозяйственной деятельности или причиной какого-либо ущерба. Поэтому знание

закономерностей динамики численности популяций необходимо для прогнозирования возможных нежелательных явлений

и внесения в случае необходимости корректив в эту динамику с целью управления ею.

Динамику изменения популяции принято характеризовать скоростью изменения численности популяции.

Динамика численности и плотности определяется в основном рождаемостью, смертностью и процессами миграции.

Это показатели, характеризующие изменение популяции в течение определенного периода: месяца, сезона, года и т.д.

Изучение этих процессов и причин их обусловливающих очень важно для прогнозов состояния популяций.

Рождаемость различают абсолютную и удельную. Абсолютная рождаемость – это количество новых особей,

появившихся за единицу времени, а удельная – то же самое количество, но отнесенное к определенному числу особей.

Например, показателем рождаемости человека служит число детей, родившихся на 1000 человек в течение года.

Рождаемость определяется многими факторами: условиями среды, наличием пищи, биологией вида (скорость полового

созревания, количество генераций в течение сезона, соотношение самцов и самок в популяции).

Согласно правилу максимальной рождаемости (воспроизводства) в идеальных условиях в популяциях появляется

максимально возможное количество новых особей; рождаемость ограничивается физиологическими особенностями вида.

ПРИМЕР. Одуванчик за 10 лет способен заполонить весь земной шар, при условии, что все его семена прорастут.

Исключительно обильно семеносят ивы, тополя, березы, осина, большинство сорных растений. Бактерии делятся каждые

20 минут ив течение 36 часов могут сплошным слоем покрыть всю планету. Очень высока плодовитость у большинства

видов насекомых и низка у хищников, крупных млекопитающих.

Смертность, как и рождаемость, бывает абсолютной (количество особей, погибших за определенное время), так и

удельной. Она характеризует скорость снижения численности популяции от гибели из-за болезней, старости, хищников,

недостатка корма, и играет главную роль в динамике численности популяции.

Различают три типа смертности:

- одинаковый на всех стадиях развития; встречается редко, в оптимальных условиях;

- повышенная смертность в раннем возрасте; характерна для большинства видов растений и животных (у деревьев к

возрасту зрелости доживает менее 1% всходов, у рыб – 1-2% мальков, у насекомых – менее 0,5% личинок);

- высокая смерть в старости; обычно наблюдается у животных, чьи личиночные стадии проходят в благоприятных

мало изменяющихся условиях: почве, древесине, живых организмах.

18) Колебания численности популяций (флуктуация, осцилляция) и факторы её определяющие.

При благоприятных условиях в популяциях наблюдается рост численности и может быть столь стремительным, что

приводит к популяционному взрыву. Совокупность всех факторов способствующих росту численности называется

биотическим потенциалом. Он достаточно высок для разных видов, но вероятность достижения популяцией предела

численности в естественных условиях низка, т.к. этому противостоят лимитирующие (ограничивающие) факторы.

Совокупность факторов, лимитирующих рост численности популяции, называют сопротивлением среды. Состояние

равновесия между биотическим потенциалом вида и сопротивлением среды, поддерживающее постоянство численности

популяции получило название гомеостаза или динамического равновесия. При нарушении его происходят колебания

численности популяции, т.е изменения ее.

Различают периодические колебания (флуктуация) и непериодические колебания (осцилляция) численности

популяций. Первые совершаются в течение сезона или нескольких лет (4 года – периодический цикл плодоношения кедра,

подъема численности лемминга, песца, полярной совы; через год плодоносят яблони на садовых участках), вторые – это

вспышки массового размножения некоторых вредителей полезных растений, при нарушениях условий среды обитания

(засухи, необычно холодные или теплые зимы, слишком дождливые сезоны вегетации), непредвиденные миграции в новые

местообитания. Периодические и непериодические колебания численности популяций под влиянием биотических и

абиотических факторов среды, свойственные всем популяциям, именуются популяционными волнами.

Любая популяция обладает строго определенной структурой: генетической, половозрастной, пространственной и др.,

но она не может состоять из меньшего числа особей, чем необходимо для стабильного развития и устойчивости популяции

к факторам внешней среды. В этом заключается принцип минимального размера популяций. Нежелательны любые

отклонения параметров популяций от оптимальных, но если чрезмерно высокие значения их не представляют прямой

опасности для существования вида, то снижение до минимального уровня, особенно численности популяции,

представляют угрозу для вида.

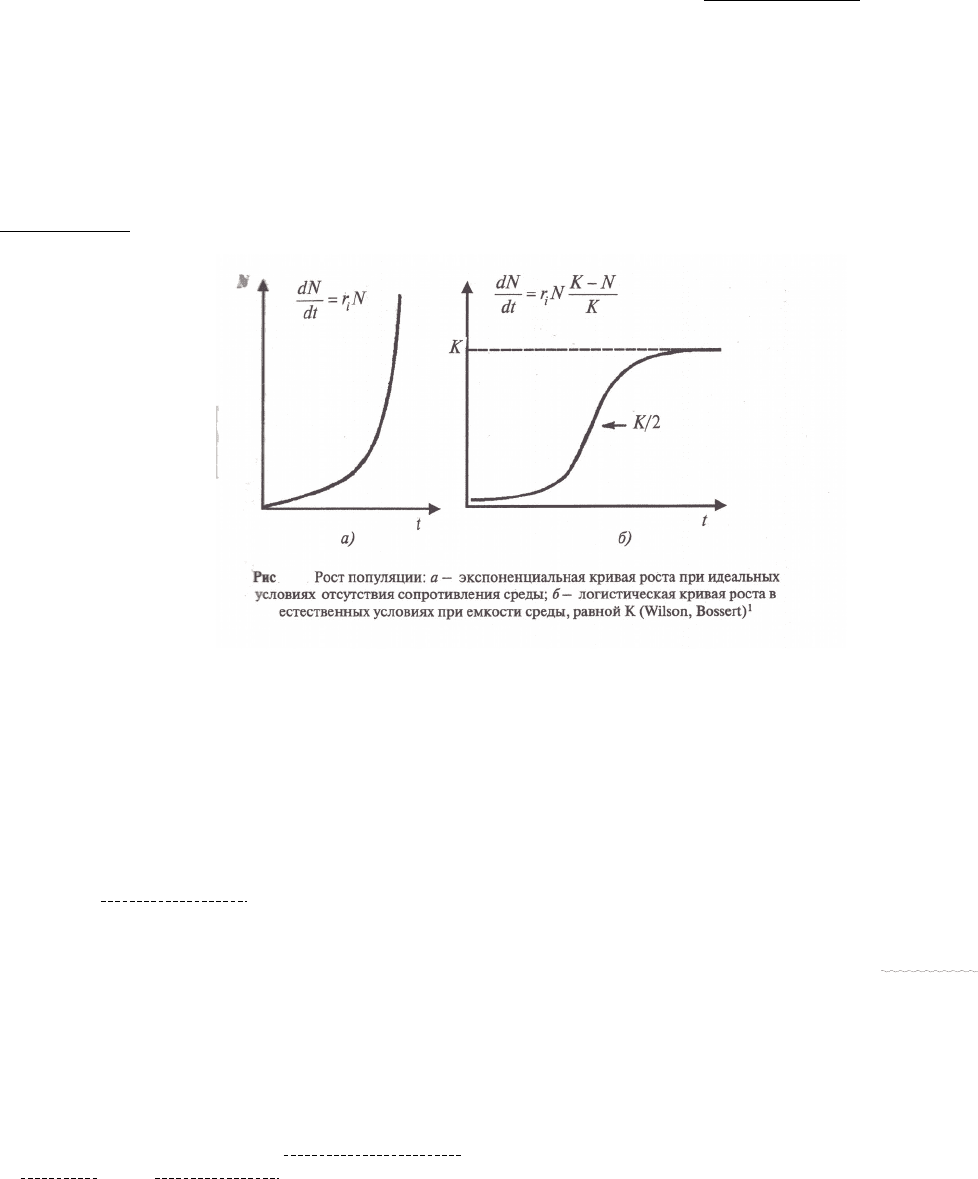

19) Экспоненциальная и логистическая кривые роста

Непрерывные модели: экспоненциальный рост, логистический рост, модели с наименьшей критической численностью.

Модели с неперекрывающимися поколениями.

Если рождаемость в популяции превышает смертность, то популяция будет расти, если, конечно, изменения в

результате иммиграции и эмиграции незначительны. Кривая такого роста- это экспоненциальная, или логарифмическая

кривая. Выражает биотический потенциал - условный показатель характерной для данного вида скорости увеличения

численности особей популяции при отсутствии лимитирующих факторов. Его величина определяется средней величиной

приплода или скоростью, с которой особи данного вида покроют земной шар равномерным слоем в случае

беспрепятственного размножения. Для слонов - 0,3 м/c; для мелких организмов - сотни м/c. Такая кривая роста получена

для ряда одноклеточных и многоклеточных организмов, например для клеток водорослей в культуральной среде, для

фитопланктона озер и океанов весной, для насекомых, таких, как мучные хрущаки или клещи, интродуцированные в новое

местообитание с обильными запасами где нет хищников.

В природных условиях рост популяции рано или поздно прекращается из-за сопротивления среды, которое

увеличивается по мере возрастания плотности популяции. Поэтому реальная кривая роста обычно принимает

логистическую (S-образную) форму

Кривая I - экспоненциальная

кривая роста численности

популяции. Кривая II - логистическая кривая

роста численности популяции.

После начальной фазы кривая роста асимптотически приближается к уровню максимальной плотности популяции, т.е.

плотности насыщения (емкости среды) К, причем рождаемость становится равной смертности (b = d). Оптимальный

прирост новых особей (или биомассы) максимален при N= К/2 (крутизна кривой максимальна). Размер популяции

поддерживается на уровне N=К разными способами. Наиболее полно характеризуют эти особенности так называиваемые

кривые выживания - графики, показывающие число выживших особей вида (lХ) за определенный интервал времени или

возраст (х).

20) «Плотность насыщения» популяции как показатель емкости среды.

В любой природной системе поддерживается та численность особей в популяциях, которая в наибольшей степени отвечает

интересам воспроизводства. Режим численности зависит от постоянно действующих регулирующих экологических

факторов.

Для того, чтобы сравнить численность отдельных популяций или изменение численности одной и той же популяции в

разные отрезки времени, целесообразно пользоваться таким относительным показателем, как плотность, то есть

численность популяции, отнесенная к единице занимаемого ею пространства или среднее число особей на единицу

площади или объема.

Зная изменение плотности во времени или пространстве, можно установить, увеличивается или уменьшается численность

особей, представляет или нет данная популяция угрозу хозяйственным интересам. Динамика плотности популяций

отражает сложные закономерности взаимоотношений между различными животными, между животными и растениями,

поскольку все они являются биотическими факторами по отношению друг к другу. Кроме того, плотность зависит и от

колебаний абиотических факторов среды.

Иногда бывает важно различать среднюю плотность, то есть численность (или биомассу) на единицу всего пространства,

и удельную, или экологическую, плотность, то есть численность (или биомассу) на единицу обитаемого пространства

(доступной площади или объема, которые фактически могут быть заняты популяцией).

Чем ниже трофический уровень, тем выше плотность, а чем крупнее животные внутри данного уровня, тем больше их

биомасса. Так как у крупных животных интенсивность метаболизма на единицу массы меньше, чем у мелких, на данной

энергетической базе может поддерживаться большая биомасса крупных животных.

21) Популяция как саморегулирующаяся система