Ответы на вопросы к экзамену по топографии

Подождите немного. Документ загружается.

1.Определение,содержание и задачи топографии.

Место и роль топографии в системе наук и

учебных дисциплин. Среди наук о

Землеособоеместо занимают картография, геодезия и

топография – науки, занимающиеся изучением

поверхности нашей планеты в геометрическом

отношении, методов точных измерений на земной

поверхности и изображения поверхности земного

шара на плоскости, на географических картах.

Продукция картографо-геодезическогопроизводства

широко используетсядругими науками, а также

многими отраслями хозяйства. Общая задача

картографии, геодезии и топографии – обеспечение

хозяйством, научных исследований, вооруженных сил

страны геодезическими данными и современными

географическими картами. Каждая из этих наук

решает свои определенные задачи. Топография – (от

τόπος — место и γράφω — пишу) – часть

естествознания, имеющая предметом подробное

изучение видимой физической поверхности суши в

геометрическом отношении; этим отличается

топография отгеодезии,которая занимается

изучением общего вида всей земной поверхности.

Термин «топография» впервые был введен

знаменитым греческим географом и астрономом

Птолемеем примерно воIIв. н.э. В современном

понимании это наука, подробно изучающая

характерные особенности земной поверхности, для

того чтобы правильно изобразить ее на плоскости в

виде планов и карт. Основная задача топографии –

получение точных данных о формах земной

поверхности (рельефе), а также расположении на ней

природных и созданных человеком географических

объектов.

2. Методы топографического изучения земной

поверхности. Связь с другими науками. Значение

топографии для науки и практики. Значение

топографии для географии. Основной метод

изучения земной поверхности в топографии –

топографическая съемка. Это комплекс работ,

выполняемых как на местности, так и в помещении.

Работы, выполняемые непосредственно на местности,

называют полевыми, а в помещении – камеральными.

Конечный результат полевых и камеральных работ,

которые включают изучение земной поверхности,

измерения на ней и графические построения на бумаге

– топографическая карта. В задачи топографии входит

также изучение способов топографической съемки.

Выделяют наземную, аэро- и космическую съемки.

Наземная съёмка применяется преимущественно на

таких участках, картографирование которых

нерентабельно другими средствами из-за их малой

площади или затруднительно по характеру

территории (например, гористая или сильно

пересеченная местность). Аэрофотосъёмка на сегодня

является наиболее распространенным приемом

создания топографических карт. Существует два ее

вида: комбинированная съемка и

стереотопографическая.1)при комбинированной

съёмке не только аэрофотосъёмочные, но и все

топографические работы– выполняются

непосредственно на местности;2)при

стереотопографической съёмке в полёте производят

аэрофотографирование и радиогеодезические работы

по созданию съёмочного каркаса карты, на местности

строят опорную геодезическую сеть, дешифрируют

эталонные участки и инструментально наносят не

отобразившиеся на аэроснимках объекты; остальные

же процессы изготовления карты (построение

фотограмметрических сетей, стереоскопическую

рисовку рельефа и дешифрирование изображений) –

осуществляют в ходе камеральных работ.Материалы

космической съёмки находят применение при

изготовлении обзорно-топографических и

мелкомасштабных топографических карт

преимущественно для неосвоенных и малоизученных

территорий, а также служат для выявления

территорий, создание крупномасштабных карт

которых с помощью аэрофотосъёмки должно быть

проведено в первую очередь.Обновление

топографических карт, то есть приведение их

содержания в соответствие с современными

требованиями и состоянием местности, представляет

собой самостоятельный, всё более развивающийся

метод топографии. В зависимости от особенностей

района применяют обновление периодическое (от 3—

4 до 12—15 лет) или непрерывное; в обоих случаях

оно должно базироваться на аэрофотосъёмке и так

называемых материалах картографического значения

(землеустроительные и лесные планы, ведомости

инвентаризации зданий в городах, лоции, линейные

графики дорог, схемы линий электропередачи,

справочники административно-территориального

деления и др.), что позволяет выполнять основной

объём работ камеральным путём. Дополнения и

исправления при обновлении карт необходимы

главным образом по социально-экономическим

объектам ландшафта — населённым пунктам,

дорогам, обрабатываемым угодьям. Обновленные

карты должны иметь такую же точность, что и новые

карты, полученные при съёмке в данном масштабе.

Для целей обновления карт и в меньшей мере для их

создания съёмочными методами, наряду с воздушным

черно-белым или цветным фотографированием как

основным средством получения информации о

местности, стали применять фотоэлектронную

аэросъёмку (в частности, радиолокационную).

Топография наиболее тесно связана с

географическими науками. Это объясняется тем, что

для составления карт, планов, профилей необходимо

не только изучить данную территорию в

геометрическом отношении, но и знать существо тех

объектов, которые изображены на топографической

карте, т.е. необходимо знание данной территории в

географическом отношении. Без знания

географических особенностей территории, даже при

точных данных геометрических исследований, нельзя

отразить географическую природу поверхности.

Топография связана с электроникой, кибернетикой и

рядом других наук, поэтому она является прикладной

математической наукой. В свою очередь топография

создает материалы, в которых нуждается многие

науки.

3.Основные этапы развития топографии и геодезии.

Организация топографо-геодезической и

картографической службы в Республике Беларусь.

Первые топосъемки для изготовления

топографических карт были выполнены в 16 в. Более

или менее точные топографические съемки начались с

изобретения нивелира и почти через 100 лет –

теодолита. Однако следует отметить, что первые

очень простые приборы для съемок появились еще до

нашей эры. Например, нивелир упоминается в трудах

древнегреческого ученого-механика Герона

Александрийского (Iв. н. э)и римского архитектора

Марка Витрувия (Iв. до н.э.). Однако вXVIв. они

претерпели принципиальные изменения и стали

включать в себя все те элементы, которые

сохранились и до сих пор: оптические трубы, уровни,

отсчетные приспособления, сетки нитей. С этого

времени топографические планы и карты приобрели

необходимую точность и достоверность. Наземные

съёмки, наглядно передающие размещение и

особенности объектов местности и базирующиеся на

точных инструментальных измерениях, получили

развитие в 18 в., аэрофототопографические съёмки – в

1-й трети 20 в., космические – в последней трети 20 в.

В России систематические топографические съемки

начались при ПетреI, но велись медленно, и к

началуXXв. топографические карты были

составлены лишь для европейской части государства и

очень малой части Сибири. Громадная работа по

съемкам начала производиться топографо-

геодезической службой страны с 30-х годовXXв. К

50-м годам бьши составлены топографические карты

всей страны масштаба 1:100 000, а к настоящему

времени и карты масштабов 1:25 000 и частично

1:10000. Современный этап

развитиятопографиихарактеризуется внедрением

средств автоматизации в дело создания

топографических карт. Практически приемлемые

результаты уже получены для процессов считывания с

помощью ЭВМ информации с аэроснимков и её

записи в цифровой форме, автоматизированного

преобразования последней при составлении

оригиналов карт (включая трансформирование из

центральной проекции в ортогональную, рисовку

рельефа в горизонталях, дешифрирование части

объектов) на различных приборах и гравировании

(или вычерчивании) оригиналов для издания. Наряду с

изготовлением карт средства автоматизации

применимы в топографии для построения так

называемых цифровых моделей местности, то есть

формализованных её моделей, представленных

координатами и характеристиками точек местности,

записанными цифровым кодом (например, на

магнитной ленте) для последующей обработки на

ЭВМ. Организациятопографо-геодезической и

картографической службы в Республике Беларусь

была связана с созданием в 1947 году Западного

аэрогеодезического предприятия, сейчас именуемое

Топографо-геодезическое республиканское унитарное

предприятие "Белгеодезия".

4. Понятие о геоиде, земном эллипсоиде, референц-

эллипсоиде, референц-эллипсоиде Красовского.

Международный эллипсоид в системе WGS-84. За

фигуру Земли в первом приближении можно принять

фигуру, ограниченную невозмущенной поверхностью

морей и океанов и продолженную под материками

так, чтобы отвесные линии во всех ее точках были

перпендикулярны к ней. Такую фигуру Земли по

предложению немецкого физика Листинга называют

геоидом. Земной эллипсоид,эллипсоидвращения,

наилучшим образом представляющий

фигуругеоида,т. е. фигуру Земли в целом. Для

наилучшего представления геоида в пределах всей

Земли обычно вводят общийЗемной эллипсоиди

определяют его так, чтобы: 1) объём его был равен

объёму геоида, 2) плоскость экватора и малая ось его

совпадали соответственно с плоскостью экватора и

осью вращения Земли и 3) сумма квадратов

отступлений геоида от общего Земной эллипсоидпо

всему земному шару была наименьшей.Референц-

эллипсоид —приближениеформы

поверхностиЗемли(а точнее,геоида)эллипсоидом

вращения, используемое для нуждгеодезиина

некотором участке земной поверхности (территории

отдельнойстраныили нескольких стран).

ВРоссии(вСССРс1946года)

используетсяэллипсоид Красовского. Эллипсо́ид

Красо́вского—земнойэллипсоид, определённый из

градусных измерений в1940 годугруппой под

руководствомФ.Н.Красовского.Полярный радиус-6

356 863 м; экваториальный радиус-6 378 245 м; Длина

меридиана-40 008,5 км; Длина экватора-40 075,7 км.

WGS84 (World Geodetic System 1984) применяется в

системе спутниковой навигации GPS;

Назван

ие

Го

д

Страна/

организа

ция

a , км точнос

ть m

a

,

м

α точнос

ть m

α

WGS8

4

198

4

США 6378,1

37

± 2 298,25722

356

± 0,001

5. Методы определения формы и размеров Земли:

триангуляции, гравиметрический и спутниковый.

Триангуляция(от лат. triangulum — треугольник),

один из методов создания сети опорных

геодезических пунктов. Геодезический пункт, точка

на земной поверхности, положение которой

определено в известной системе координат и высот на

основании геодезических измерений. Триангуляция

имеет большое научное и практическое значение для

определения фигуры и размеров Земли методом

градусных измерений. Сеть, созданная этим методом,

состоит из построенных рядов или сетей

примыкающих друг к другу треугольников. В

триангуляции для определения величины и формы

треугольника достаточно знать величины двух углов и

одной стороны или длины всех трех сторон.

Гравиметрическая съёмка, совокупность измерений

величин, характеризующих гравитационное поле

данного района. Она включает также определение

положений гравиметрических пунктов. По

назначению Гравиметрическая съемка подразделяется

на общую и детальную. Для изучения фигуры Земли

используется общая гравиметрическая

съемка.Определение гравитационного поля (путем

гравиметрических измерений) позволяет определить

положение поверхности геоида по отношению к

эллипсоиду и отсюда – форму Земли. Если нам

известна форма геоида, то известно и направление

силы тяжести, которое в каждой точке

перпендикулярно к поверхности геоида.

Следовательно, можно найти уклонение отвесной

линии, т.е. угол между направлением силы тяжести и

перпендикуляром к поверхности эллипсоида.На

основании данных гравиметрической съемки строятся

гравиметрические карты, представляющие

аномальную часть гравитационного поля

Земли.Спутниковый метод.В настоящее время

широкое применение в геодезии находят спутниковые

технологии, позволяющие с высокой точностью

определять координаты пунктов. На высоте около

20000 км функционирует сеть искусственных

спутников Земли (не менее 18, обычно 24 - 30),

орбиты которых рассчитаны так, чтобы в каждой

точке поверхности Земли и Мирового океана в любое

время суток независимо от погоды можно было

наблюдать не менее четырех спутников. В настоящее

время выполняется совместное использование систем

ГЛОНАСС (Глобальная навигационная Спутниковая

Система, Россия) и NAVSTAR (NAVigation Satlelitc

providing Time And Range, – навигационная

спутниковая система, обеспечивающая измерение

времени и местоположения, США). С помощью

систем спутниковых координатных определений

появилась возможность решать практически все

задачи геодезии с точностью на порядок выше по

сравнению с традиционными методами. Достаточно

сказать, что расстояние между двумя пунктами в 200 –

250 км может быть получено с точностью 1 – 2 см.

6. Методы проецирования земной поверхности на

плоскость. Размеры участков пов-ти, приним. за

плоские. При изображении на плоскости (листе

бумаги) различных предметов обычно используют

метод проекций, в частностиортогональную

проекцию,когда линии проектирования перпен-

дикулярны плоскости или поверхности, на которую

выполняют проектирование. В геодезии линиями

проектирования являются отвесные линии,

перпендикулярные уровенной поверхности, на

которую проектируют объекты местности, эту

проекцию называютгоризонтальной. В результате

проектирования получаются прямоугольные

горизонтальные проекции точек и линий.

Горизонтальные проекции линий на уровенную

поверхность называются горизонтальными

проложениями.!Длина горизонтального проложения

линии всегда меньше (или равна) соответствующей

линии на топографической поверхности. При

выполнении различных геодезических работ часто ис-

пользуют снимки местности, при получении которых

проектирование выполняют линиями, исходящими из

точки S . называемойцентром проекции (оптический

центр объектива фотоаппарата).

7. Топографические карты, планы. Аэроснимок и

космический снимок. Профили местности.

Топографическая карта!– подробная карта

местности, полнота содержания которой позволяет

решать по ней разнообразные задачи.

Топографические карты являются едиными по

содержанию, оформлению и математической основе

крупномасштабными общегеографическими картами,

отображающими основные природные и социально-

экономические объекты суши и акватории: рельеф,

растительность, населенные пункты, дороги,

хозяйственные объекты и т.п. с присущими им

качественными и количественными

характеристиками. Топографический план!–

крупномасштабное знаковое изображение небольшого

участка Земли или другого небесного тела,

построенное без учета их кривизны и сохраняющее

постоянный масштаб в любой точке и по всем

направлениям. Обычно планы имеют масштаб от

1:500 до 1:2000. План обладает всеми свойствами

карты и является ее частным случаем.

Аэрофотоснимок!– двумерное фотографическое

изображение земной поверхности, полученное с

воздушных летательных аппаратов и предназначенное

для исследования видимых и скрытых объектов,

явлений и процессов посредством дешифрирования и

измерений. В зависимости от высоты, с которой

производится фотографирование, получают

аэрофотоснимки крупномасштабные,

среднемасштабные и мелкомасштабные (высотные).

Если отклонение оси фотографирования от отвесного

не выходит за пределы допустимого, получаются

плановые аэрофотоснимки, если ось имеет

существенный наклон – перспективные

аэрофотоснимки. В зависимости от типа

используемой фотопленки различают черно-белые,

или монохромные аэрофотоснимки, цветные

аэрофотоснимки, cпектрозональные аэрофотоснимки,

а по способу печати с фотопленки могут быть

контактные аэрофотоснимки и увеличенные

аэрофотоснимки. Различаютодиночные

аэрофотоснимки и стереоскопические аэроснимки.

Космические снимки! – собирательное название

данных, получаемых посредством космических

аппаратов (КА) в различных диапазонах

электромагнитного спектра, визуализируемых затем

по определённому алгоритму. Как правило, под

понятием космические снимки в широких массах

понимают обработанные данные дистанционного

зондирования Земли, представленные в виде

визуальных изображений. Спутниковые изображения

находят применение во многих отраслях деятельности

– сельском хозяйстве, геологических и

гидрологических исследованиях, лесоводстве, охране

окружающей среды, планировке территорий,

образовательных, разведывательных и военных целях.

К геодезическим материалам относится также

ипрофиль местности, являющийся уменьшенным

изображением вертикального разреза земной

поверхности по заданному направлению. Линия,

изображающая на чертеже уровенную поверхность, на

профиле проводится в виде прямой. Для усиления

изображения рельефа на профиле, большей его

наглядности, вертикальные отрезки (отметки,

превышения) изображают крупнее, чем

горизонтальные. Профиль строят в виде кривой

линии, поворотные точки которой являются

характерными точками местности, отметки которых

определены.

8. Масштабы карт и их виды. Численный и

именованный масштабы. Масштабом

топографических карт называется отношение длины

линии на карте к длине горизонтальной проекции

соответствующей линии на местности. На картах

масштаб указывается за южной рамкой и дается в трех

видах: численный, именованный и линейный.

исленный (числовой) масштаб! выражается дробью,

у которой в числителе – единица, а в знаменателе –

числоМ, показывающее степень уменьшения

горизонтального проложения на карте. Например:

1/10000 или 1:10000. Следует четко и ясно понять и

запомнить, что в числителе и знаменателе этой дроби

числа даны в сантиметрах. В числителе1 см – это

длина линии на карте, а в знаменателе10000 см – это

длина этой же (соответствующей) линии на местности

в сантиметрах. (Если уклон линии значительный,

то10000 см – длина горизонтального проложения, т е.

проекции этой линии.) Численный масштаб

сопровождают пояснением, указывающим

соотношение длин линий на карте и на местности; при

этом расстояние на местности указывается не в

сантиметрах, а в метрах или километрах. Такой

пояснительный масштаб называетсяименованным.

9. Линейные масштабы: простой и поперечный.

Построение поперечного масштаба. Линейный

масштаб!представляет собой две прямые линии,

между которыми примерно2 мм, разделенные на

равные отрезки(а ). Эти отрезки выбираются

произвольно, однако так, чтобы было удобно

выполнять измерения, т. е. они должны быть

кратными привычным нам десятичным числам (1

км,100 м). Для повышения точности определения

расстояния крайний слева отрезок делится на 10 более

мелких частей(b ). Равные отрезки, откладываемые

вправо от нуля, называютсяоснованием

масштаба; одно такое основание отложено влево от

нуля и разделено, как указывалось уже, на 10 частей.

Это наименьшее деление масштаба. Линейный

масштаб служит для определения по картам длин

линий с помощью измерителя или линейки. Пользуясь

линейным масштабом, можно сразу измерить

расстояние на карте в сантиметрах, метрах и

километрах, не прибегая к вычислениям. Поперечный

масштаб – это графический масштаб в виде

номограммы, построение которой основано на

пропорциональности отрезков параллельных прямых,

пересекающих стороны угла. На нижней

горизонтальной линии поперечного масштаба

отложены одинаковые деления, называемые

основанием масштаба. Из концов оснований на

нижней линии восстановлены перпендикуляры. Над

нижней линией параллельно ей проведено 10 линий на

равных расстояниях друг от друга. Первое слева

основание на нижней и верхней линиях разделено на

10 равных частей. Концы малых делений соединены

наклонными линиями, называемыми трансверсалями.

10.Предельная точность поперечного масштаба.

Единицы мер, применяемые в топографии. То

расстояние на местности, которое соответствует

наименьшему делению линейного масштаба (0,1 см),

называетсяточностью масштаба. Предельная

точность масштаба! обусловлена свойствами

человеческого зрения. Разрешающая способность

глаза в среднем0,1 мм, и она считается графической

точностью карты. Таким образом, предельная

точность измерений по карте равна величине в метрах,

соответствующей0,01 см в масштабе данной карты.

Подизмерениями понимают процесс сравнения какой-

либо величины с другой однородной величиной,

принимаемой за единицу. При всем многообразии

геодезических измерений все они сводятся в основном

к трем видам: 1)линейные – определяются расстояния

между заданными точками;2)угловые – определяются

значения горизонтальных и вертикальных углов

между направлениями на заданные точки;3)высотные

(нивелирование) – определяются разности высот

отдельных точек.За единицу линейных и высотных

измерений (расстояний, высот и превышений) в

геодезии принят метр, представляющий собой длину

жезла - эталона, изготовленного из платино-

иридиевого сплава в1889 г. и хранящегося в

Международном бюро мер и весов в Париже. Копия

№ 28 этого жезла находится в НИИ метрологии им. Д.

И. Менделеева в Санкт-Петербурге. В качестве

эталона более высокой точности в настоящее время

служит метр, определенный как длина пути,

пройденного светом за 1/299792548 доли секунды.

Единицей для измерений углов (горизонтальных и

вертикальных) служит градус, представляющий собой

1/90 прямого угла или 1/360 окружности. Градус

содержит 60', минута делится на 60". В некоторых

странах применяют градовую систему, в которой 1

град составляет 1/400 окружности, градовая минута –

1/100 град, а градовая секунда – 1/100 градовой

минуты.

11. Географич. координаты их виды и начало.

Параллели и меридианы как координатные линии.

Широта и долгота. Географические координаты ввел

во II в. до н. э. греческий ученый Гиппарх. Земля

представлялась в то время как однородный шар.

Географическими координатами являются угловые

величины, называемые широтой и долготой,

определяющие положение точки земной поверхности

относительно экватора и начального меридиана. В

качестве начального меридиана избран меридиан,

проходящий через Гринвичскую обсерваторию

(Англия). Вопрос выбора начального меридиана

важен, так как связан со счетом времени.

Международная конвенция в Вашингтоне в 1884 г.

определила в качестве нулевого Гринвичский

меридиан. Широта – угол (φ) между радиусом шара,

проходящим через данную точку, и плоскостью

экватора, т.е. широта бывает сев. и южн. Долгота –

двугранный угол (λ) между плоскостью начального

меридиана и плоскостью меридиана, проходящего

через данную точку, измеряемый в экваториальной

плоскости (рис. ) вправо и влево от начального

меридиана, т. е. долгота бывает восточная (+) и

западная (–) от 0 до 180°.

12. Прямоуг. координаты и их начало в зональной

системе. Полярная система координат.

Прямоугольные местные координаты являются

производными от зональной системы координат

Гаусса-Крюгера (см. п.7) и распространяются на

небольшой по площади территории. Ось абсцисс

совмещают с меридианом некоторой точки участка

либо ориентируют параллельно основным осям

инженерных сооружений. Координатные четверти

нумеруют по часовой стрелке и именуют по сторонам

света: I-СВ, II-ЮВ, III-ЮЗ, IV-СВ. Полярная система

координат определяет положение точки на плоскости

полярным горизонтальным углом, отсчитываемым от

некоторого начального направления, и

горизонтальным проложением. Полярная система

координат— двумерная система координат, в

которой каждая точка на плоскости определяется

двумя числами— полярным углом и полярным

радиусом. Полярная система координат задаётся

лучом, который называют нулевым или полярной

осью. Точка, из которой выходит этот луч называется

началом координат или полюсом. Любая точка на

плоскости определяется двумя полярными

координатами: радиальной и угловой. Радиальная

координата (обычно обозначаетсяr) соответствует

расстоянию от точки до начала координат. Угловая

координата, также называется полярным углом

илиазимутоми обозначается , равна углу, на

который нужно повернуть против часовой стрелки

полярную ось для того, чтобы попасть в эту точку.

13. Связь между прямоугольной и прямой

системой координат. Прямая и обратная

геодезическая задачи. Пару полярных

координатrи можно перевести вДекартовы

координатыxиyпутём применения

тригонометрических функцийсинусаикосинуса:

в то время как две

декартовы координатыxиyмогут быть переведены в

полярную координатуr: r

2

=y

2

+x

2

(потеореме

Пифагора). Прямой геодезической задачей

(ПГЗ)называют вычислениегеодезических

координат- широты и долготы некоторой точки,

лежащей наземном эллипсоиде, по координатам

другой точки и по известным длине идирекционному

углуданного направления, соединяющей эти точки.

Обратная геодезическая задача (ОГЗ)заключается в

определении по геодезическим координатам двух

точек на земном эллипсоиде длины и дирекционного

угла направления между этими точками.

14. Ориентирование линий в топографии.

Ориентировать линию – значит определить ее

направление относительно другого, принятого за

начальное. Направление определяется величиной

ориентирного угла, т. е. угла между начальным

направлением и направлением линии. За начальное

направление принимают: географический меридиан

точки, осевой меридиан зоны и магнитный меридиан

точки. Ориентирными углами линии являются

дирекционный угол, географический (истинный)

азимут, магнитный азимут и три румба:

дирекционный, географический и магнитный.

Дирекционным угломлинии называют горизонтальный

угол α, измеренный по ходу часовой стрелки от

северного направления осевого меридиана до

ориентируемой линии.Географическим (истинным)

азимутом линии называется горизонтальный уголА

и

,

измеренный по ходу часовой стрелки от северного

направления географического меридиана точки до

ориентируемой линии. Пределы изменения

географического азимута – от 0° до 360°. Магнитным

азимутомлинии местности в данной точке называют

горизонтальный уголА

m

, измеренный по ходу часовой

стрелки от северного направления магнитного

меридиана, проходящего через данную точку, до

ориентируемой линии.Магнитный

меридиан – этопроекция оси свободно подвешенной

магнитной стрелки на уровенную поверхность.

Магнитный азимут изменяется от 0° до 360°.Румбом

линииместности в данной точке называют

горизонтальный уголr, измеренный от ближайшего

направления меридиана (северного или южного) до

направления данной линии. Пределы изменения румба

от 0° до 90°.

15. Абсолютные и относительные высоты точек

местности и превышения между ними. Глобальная

геоцентрическая система координат WGS-84.

Высота (Н

А

) точки, измеряемая от уровня моря,

называется абсолютной. Относительной высотой, или

превышением, точки называется высота ее над другой

точкой земной поверхности( h

A

). Например,

превышение точки А над точкой В составит h

A

= H

A

–

Н

В

. Для определения высоты уровня моря на его

берегу надежно закрепляют в вертикальном

положении рейку с делениями – футшток и пери-

одически фиксируют уровень моря относительно этой

рейки. В нашей Республике высоты точек физической

поверхности Земли отсчитывают от нуля

Кронштадтского футштока (черта на медной доске,

установленной в гранитном устое моста через

Обводной канал в г. Кронштадте). Числовые значения

высот точек называют отметками. В случае

выполнения геодезических работ на больших площа-

дях приходится учитывать несовпадение

поверхностей референц-эллипсоида и геоида. Поэтому

различают высоты геодезические, измеряемые от

поверхности эллипсоида (АА

0

) и гипсометрические,

измеряемые от поверхности геоида (АА'

0

). С

наступлением космической эры фигура Земли была

измерена максимально точно, и на основании данных

измерений получили параметры общеземного

эллипсоида, среднеквадратичное отклонение

поверхности (погрешность) от истинного значения (от

наиболее точного геоида) для всей планеты у которого

минимально. Самый популярный в наши дни

эллипсоид –GRS 80. На нем основана общемировая

геодезическая система координатWGS 84, которая

известна, в первую очередь, благодаря широкому

распространению спутниковой навигации (GPS),

использующей эту систему.WGS 84 – это

геоцентрическая система координат, то есть начало

отсчета для нее – центр Земли. Координаты задаются

в градусах, как широта и долгота, соответственно от

экватора и Гринвича. Но как мы уже должны

понимать эти углы измеряются на эллипсоиде,

принятом за основу, а это означает, что, используя,

другой эллипсоид мы получим другие координаты той

же точки.

16. Св-ва топографических карт и планов и их

назначение. Классификации и особенности

издания. Свойства карт:- пространственно-временное

подобие а) геометрическое подобие размеров

картографических объектов б) отражение на карте

состояние и развитие объекта в данный момент

времени. - свойство абстрактности, т. е.

централизованности или обобщенности, перехода от

индивидуальных понятий к собирательным путям

отбора типичных характеристик объекта и устранение

второстепенных деталей. - метричность – свойство

карты, обеспечиваемое математическим законом

построения, что позволяет выполнять по картам

всевозможные измерения количественных

характеристик объекта. - непрерывность –

предполагает, что картографическое изображение

присутствует во всех точках карты, на ней нет пустот

и разрывов. За исключением разрывов,

обусловленных картографическими проекциями. -

однозначность – имеет только единственное значение

кжд точки в системе принятых условных знаков и

обозначений: а) пространств.однознач.б) знаковая

однознач. Классификация карт: 1. По тематике: а)

общегеографические –отображают зем.пов-ть, с

расположенными на ней объектами: -

топографические 1:100000 - обзорно-топографические

1:1000000 - обзорные – менее 1:1000000 б)

тематические – показывают размещение, взаимосвязи

и динамику различных явлений природы, населения,

экономики и культуры. 2. По масштабу: на картах

разных масштабов отражают объекты разного

порядка. Масштаб карты определяет не только ее

подробности и точности, но и особенности

содержания. - основной (главный) записывается под

нижней рамкой карты. В этом масштабе производятся

все вычисления по карте. - частный (для его

определения необходимо производить расчеты,

сопоставляя реальные расстояния соответствующими

линиями на карте. 3. По типам: а) аналитические

(дают изображение отдельных явлений), б)

комплексные (дают совмещенное отображение

нескольких факторов) в) синтетические

(генерализированные или обобщенные карты).

17. Содерж. топогр.карт и планов: математическая

основа, вспомогательное оснащение,

картографическое изображение, дополнительные

данные. Содержание топографических карт, то есть

совокупность сведений о местности, выражаемая

топографическими условными знаками, в целом

характеризуется высокой степенью унификации.

Однако оно имеет и ряд частных особенностей,

определяющихся масштабом карты, конкретным ее

назначением и типом местности. На этих картах

показываются: гидрографическая сеть и

приуроченные к ней природные образования (мели,

наледи и др.), выходы подземных вод, рельеф

поверхности – горизонталями, отметками высот и

дополнительными обозначениями (для обрывов,

бровок, промоин и др.), растительность – древесная,

кустарниковая, травянистая – с подразделением по

сомкнутости покрова, грунты каменистые, песчаные и

др., ледники и снежники, болота и солончаки с

показом их проходимости, основные с.-х. угодья

(пашни, плантации, сады и др.), населенные пункты с

передачей их структуры, типа (город, рабочий посёлок

и др.), политико-административные значения и

численности населения, различные строения и

сооружения, геодезические пункты и местные

предметы-ориентиры, железные и автогужевые

дороги, линии проволочных передач, трубопроводы и

ограждения, границы разных рангов. На

топографических картах даются также числовые

характеристики объектов, пояснительные надписи и

географические наименования. Детальность

изображения местности регулируется в соответствии с

принципами отбора, обобщения, выделения главных

типических черт объекта на карте, выполняемых в

соответствии с нормами отбора, устанавливаемыми

картографом или редактором карты, которые, кроме

того, проводят обобщение качественных и

количественных показателей изображаемых объектов,

упрощают очертания, объединяют или исключают

контуры, иногда важные, но очень мелкие объекты

показывают с некоторым преувеличением. За рамкой

листа топографической карты помещают его

номенклатуру, название соответствующей политико-

административной единицы и главного населенного

пункта, численный и линейный масштабы, сведения о

системах координат и высот, сечении рельефа, методе

и годе изготовления, схему сближения меридианов и

магнитного склонения, шкалу заложений,

дополнительные обозначения объектов.

18. Виды проекций, координатные сетки и рамки

топографических карт. Равноугольная проекция

Гауса-Крюгера. Топографические карты составляют

в таких картографических проекциях, которые

позволяют получать полное геометрическое подобие

очертаний местности и практически сохранять по

любым направлениям постоянство масштаба.

Различают конические, азимутальные,

цилиндрические проекции. В нашей стране для

топографических карт принята равноугольная

поперечноцилиндрическая проекция Гаусса-Крюгера,

вычисленная по элементам эллипсоида Красовского

(исключение – карта масштаба 1:1000000, которая во

всем мире строится в видоизмененной

поликонической проекции, используемой как

многогранная). Проекция Гаусса-Крюгера

представляет собой равноугольную поперечно-

цилиндрическую проекцию. Это значит, что углы в

ней не искажаются, проецирование осуществляется на

цилиндр, причем этот цилиндр касается эллипсоида

по меридиану. В этой проекции земная поверхность

Земли изображается меридиональными зонами по

шесть градусов каждая. Нумеруются зоны от нулевого

меридиана. Меридиан, по которому наша

цилиндрическая проекция касается эллипсоида для

каждой зоны свой, называется он осевым меридианом

зоны.

19. Разграфка и номенклатура топогр. карт и

планов. Каждый лист топографической карты

представляет собой ограниченную выпрямленными

дугами меридианов и параллелей трапецию, размер

которой обусловлен масштабом карты и широтой

местности. Топографические карты издают, как

правило, многолистными сериями, имеющими ту или

иную схему разграфки и порядкового обозначения

листов (так называемую номенклатуру). В качестве

основы этих схем принят лист карты масштаба

1:1000000 в международной разграфке (с размерами: 4°

– по широте, 6° – по долготе), обозначаемый буквой

латинского алфавита и арабской цифрой. Для листов

карт более крупных масштабов на ту же территорию, в

соответствии с разделением листа более мелкого

масштаба на определенное число частей, к исходной

номенклатуре добавляют другие буквенные и цифровые

значки. По этой схеме топографическим картам

присвоены, например, такие обозначения: лист карты

масштаба 1:1000000 – N-37, 1:500000 – N-37-Г, 1:200000

– N-37-XXXVI, 1:100000 – N-37-144, 1:50000 – N-37-

144-Г, 1:25000 – N-37-144-Г-г, 1:10000 – N-37-144-Г-г-4,

1:5000 – N-37-144(256), 1:2000 – N-37-144(256-и).По

номенклатуре обзорно-топографических и собственно

топографических карт всегда можно определить не

только их масштаб, но также географическое положение

и площадь территории, изображенной на данном листе.

20. Площадные, линейные и внемасштабные

условные знаки. Надписи и цифровые

обозначения. Местность на карте обозначается

системой условных знаков в сочетании с подписями

географических названий и сокращенными

пояснениями. Условные знаки на карте показывают

местоположение объектов и явлений, а также их

качественные и количественные характеристики.

Условные знаки разделяют на несколько основных

видов. Объекты площадь которых выражается в

масштабе карты изображаются площадными

условными знаками, которые состоят из обозначения

контура (сплошной линией или пунктиром) и его

заполнения (цветовой фон или значки). Контур

передает местоположение и очертание объекта,

заполнение – качественную характеристику

(например, изображение сада). Объекты с размерами

невыражающимися в масштабе карты передаются

внемасштабными условными знаками, которые

позволяют отображать их местоположение и

различные характеристики. Местоположение объектов

обозначается какой-либо определенной точкой

условного знака, качественные различия его формой, а

количественные – размерами. Точки, показывающие

местоположение объекта, у разных знаков

располагаются по разному. Например, у знаков

симметричной формы (кружок, квадрат, треугольник,

звездочка) эта точка расположена в центре знака. У

знаков, имеющих форму фигуры с широким

основанием, местоположению объекта соответствует

середине основания. Если в основании

внемасштабного знака имеется прямой угол, то

местоположению объекта соответствует вершине

угла. И, наконец, у знаков, состоящих из сочетания

нескольких фигур, местоположению объекта

соответствует центр нижней фигуры. Объекты

большой протяженности, но малой ширины

изображаются линейными знаками, которые передают

точное местоположение объектов по оси их

наибольшего протяжения, но, как правило,

преувеличивают их ширину. Например условный знак

железной дороги на карте масштаба 1:100000

преувеличивает ее ширину в 7-10 раз. Особую

категорию линейных знаков составляют изолинии,

представленные на топографической карте

горизонталями. Подписи, буквенные и цифровые

обозначения помещают на картах для передачи

географических наименований, качественных и

количественных характеристик объектов, а также

сведений пояснительного и справочного характера.

Полностью на карте подписывают собственные

наименования населенных пунктов, рек, озер и т.д.

Сокращенные пояснительные подписи применяются

для дополнительной характеристики объектов

(например, рядом с изображением завода указывается

отрасль промышленности: древ. –

деревообрабатывающая, мук. – мукомольная и т.д.).

Сокращенные подписи ставят также у некоторых

объектов, изображаемых общим с другими

родственными объектами условным знаком (шк. –

школа, б. – будка и т.д.). Цифровые обозначения

применяются главным образом для количественных

характеристик различных объектов

картографирования: дорог, рек, мостов и т.д. Размер

букв и цифр, их начертание, наклон и размещение на

карте имеют определенное значение. Так шрифты для

подписей населенных пунктов передают своими

размерами и начертанием сведения о типе поселения,

административном значении и числе жителей; наклон

букв в подписях названий рек показывает их

транспортное значение. Для групп однородных или

тесно связанных между собой объектов установлен

определенный цветовой фон, с которым они

печатаются на карте. Например, контуры населенных

пунктов, железные дороги, многие промышленные,

сельскохозяйственные и социально-культурные

объекты изображаются черным цветом; леса –

зеленым; гидрография – синим; рельеф – коричневым.

Всего на топографических картах изучаемых нами

масштабов применяется около 350 графических

условных знаков и более 400 сокращенных

пояснительных подписей.

21. Изображение рельефа на топографических

картах. Основные формы рельефа. Применение

способа горизонталей при изображении рельефа.

Виды и св-ва горизонталей. Основные хар-ки

склона. Общее требование к изображению рельефа на

топографических картах состоит в том, чтобы это

изображение было наглядно и содержало

необходимые количественные характеристики

неровностей местности. Оно должно давать

возможность определить по карте: 1)тип рельефа и

степень расчлененности земной поверхности;

2)плановые очертания форм рельефа, их

ориентировку, местоположение и доступность;

3)абсолютные высоты точек местности и

относительные высоты (превышения) одних точек над

другими; 4)глубину врезания рек, долин, балок и

оврагов. Этим требованиям в полной мере отвечает

изображение рельефа горизонталями в сочетании с

отметками высот и графическими условными знаками.

Горизонталяминазывают кривые замкнутые линии,

проходящие через точки местности с одинаковой

высотой над уровнем моря.Разность высотhдвух

соседних горизонталей называется высотой сечения

рельефа.Расстояние между двумя соседними

горизонталями на карте называется заложением. Угол

наклона земной поверхности называется

крутизной ската. Для лучшей читаемости рельефа

каждая пятая горизонталь, начиная от 0 при высоте

сечения 5, 10, 20 м, вычерчивается утолщенной. При

высоте сечения 2.5 м утолщается каждая десятая

горизонталь. На горизонталях ставятся указатели

направления скатов (бергштрихи); подписываются их

значения. Подписи располагаются в местах, удобных

для чтения, так, чтобы верх цифры был обращен в

сторону повышения ската. В некоторых случаях

важные подробности рельефа попадают между

секущими поверхностями и не могут быть выражены

основными горизонталями. Чтобы показать такие

подробности, применяются дополнительные

горизонтали, которые проводят через половину

основного сечения. Их иногда называют

полугоризонталями и показывают на карте

прерывистыми линиями. Если и их недостаточно для

выявления особенностей рельефа, проводят

вспомогательные горизонтали (примерно через

четверть высоты сечения), обозначаемые еще более

короткими штрихами. Изображение рельефа

горизонталями дополняется на картах отметками

абсолютных высот характерных точек местности:

вершин, седловин, тальвегов, перегибов склонов и т.д.

Сами по себе отметки высот не дают представления о

формах рельефа, но в сочетании с горизонталями

позволяют легко определить направления скатов и

превышения, строить профили и т.д. Кроме

абсолютных высот точек на картах подписывают

относительные высоты уступов террас, обрывов,

курганов и других элементов рельефа. Относительные

высоты отсчитываются от подошв и бровок

соответствующих элементов рельефа. Не все формы и

особенности рельефа могут быть выражены

горизонталями. Скалистые гребни, обрывы,

тектонические трещины, скалы, овраги, курганы, ямы

и ряд других форм изображают специальными

условными знаками, которые в сочетании с

горизонталями дают более полное представление о

рельефе местности.

22. Изображ. на картах эл-ов картографич.содерж.:

гидрографич. объектов, рельефа, растительности и

т.д.

Населенные пункты – обязательный элемент

содержания любой географической карты. По типу

поселения пункты делятся на города, поселки

городского типа (рабочие, курортные и др.), поселки

при промышленных предприятиях и

железнодорожных станциях, поселки сельского и

дачного типа. Тип поселения на карте передается

начертанием шрифта: города подписываются

прописными буквами прямого шрифта; поселки

городского типа и дачные поселки – наклонными

прописными буквами; населенные пункты сельского

типа – строчными буквами более мелкого прямого

шрифта с выделением заглавной буквы. Людность

городов и поселков городского типа характеризуется

количеством жителей в населенном пункте; людность

сельских поселков и поселков при железнодорожных

станциях – количеством жителей в тысячах. Для

городов установлено семь градаций: от 1000000 и

более до 2000 и менее жителей; для сельских

поселений – пять градаций: от 1000 и более до

отдельных дворов. Людность населенных пунктов

передается размером подписи собственных названий.

Политико-административное значение населенных

пунктов отмечается выделением на картах столиц

государств, административных центров и населенных

пунктов с расположенными в них местными органами

власти. Индивидуальные черты населенных пунктов,

проявляющиеся в их структуре, планировке и

характере застроек, передаются на картах с различной

подробностью в зависимости от масштаба. Принято

выделять огнестойкую застройку заливкой

оранжевого цвета и неогнестойкую – желтого цвета.

При этом на картах масштаба 1:10000 показываются

все постоянные огнестойкие строения, на картах

масштабов 1:25000–1:50000 выделяются плотно

застроенные кварталы с огнестойкой застройкой более

50%. На карте 1:100000 характер огнестойкости

строений не показан, но для крупных городов (с

количеством жителей более 50 тыс.) выделяются

участки наиболее плотной застройки. Промышленные

объекты. Графическими условными знаками на картах

показывают фабрики, заводы, электростанции, шахты,

открытые разработки полезных ископаемых, склады

горючего, нефтепроводы, газопроводы и т.д.. С

промышленными объектами тесно связана группа

знаков изображающих средства связи, которые можно

также отнести и к социально-культурным объектам:

линии связи, радиостанции и телевизионные центры,

теле-, радио- и радиорелейные мачты, отделения связи

и т.д. Сельскохозяйственные объекты. В

рассматриваемую группу входят лишь несколько

объектов сельского хозяйства: оранжереи, теплицы и

парники, пасеки, загоны для скота, водяные и

ветряные мельницы, животноводческие постройки,

овощехранилища и т.д. Социально-культурные

объекты. К этой категории объектов относятся

учебные заведения, детские сады, научно-

исследовательские учреждения, обсерватории,

метеостанции, больницы, санатории, дома отдыха,

спортивные сооружения и т.д. Они обычно

изображаются знаками строений с соответствующими

пояснительными подписями. Железные дороги

показывают на картах все без исключения и

подразделяют по количеству путей (одно-, двух- и

трехпутные), по ширине колеи (нормальные и

узкоколейные) и состоянию (действующие, стоящиеся

и разобранные). Количество путей обозначается

перпендикулярными к оси условного знака дороги

черточками. Особыми условными знаками

выделяются электрифицированные железные дороги.

На железных дорогах показываются станции,

разъезды, платформы, депо, путевые посты и будки,

насыпи, выемки, мосты, туннели, семафоры и другие

сооружения. Собственные названия станций

(разъездов, платформ) подписываются рядом с их

условными знаками. Черный прямоугольник внутри

условного знака станции указывает расположение

вокзала относительно путей. Рядом с условным

знаком туннеля, кроме того, помещается его

численная характеристика в виде дроби, в числителе

которой указывается длина туннеля в метрах, в

знаменателе – высота и ширина. Автомобильные и

грунтовые дороги при изображении на картах

подразделяют на дороги с покрытием и без покрытия.

К дорогам с покрытием относятся автомагистрали

(автострады), автомобильные дороги с

усовершенствованным покрытием

(усовершенствованные шоссе), автомобильные дороги

с покрытием (шоссе). Ширину и материал покрытия

автострад и шоссейных дорог подписывают

непосредственно на их условных знаках. Например, на

шоссе подпись 8(12)А означает: 8 – ширина проезжей

части дороги в метрах; 12 – ширина земляного

полотна в метрах; А – материал покрытия (асфальт).

Автострады (автомагистрали), усовершенствованные

шоссе и шоссе выделяются на картах оранжевым

цветом. На топографических картах показывают

автомобильные дороги без покрытия (улучшенные

грунтовые дороги) грунтовые проселочные, полевые и

лесные дороги, караванные пути, тропы и зимние

пути. На улучшенных грунтовых дорогах, как

правило, дается подпись ширины земляного полотна.

На автомобильных и грунтовых дорогах показывают

мосты, трубы, насыпи, выемки, обсадки деревьев,

километровые столбы и перевалы (в горных районах).

Мосты изображают на картах различными по

начертанию условными знаками в зависимости от

материала (металлические, железобетонные и

деревянные). Рядом с условным знаком мостов,

имеющих длину более 3 м, расположенных на

дорогах, подписывается их численная характеристика

в виде дроби, в числителе которой указывается длина

и ширина моста в метрах, а в знаменателе –

грузоподъемность в тоннах. Перед дробью ставятся

буквы и число, обозначающие материал, из которого

построен мост, и высоту моста над уровнем воды в

метрах (на судоходных реках). Реки, ручьи, каналы и

магистральные канавы на топографических картах

показывают все без исключения. При этом

установлено, что на картах масштаба 1:25000 и

1:50000 реки шириной 5 м, а на картах масштаба

1:100000 – до 10 м обозначают одной линией, более

широкие реки – двумя линиями. На картах масштаба

1:50000 каналы и канавы шириной 5 м и более

изображаются двумя линиями, шириной менее 5 м –

одной. Ширину и глубину рек (каналов) в метрах

подписывают в виде дроби: в числителе – ширина, в

знаменателе – глубина и характер грунта дна. Такие

подписи помещают в нескольких местах на

протяжении реки (канала). Скорость течения рек (м/с),

изображаемых двумя линиями, указывают в середине

стрелки, показывающей направление течения. На

реках и озерах подписывают также высоту уровня

воды в межень по отношению к уровню моря (отметки

урезов воды). На реках и каналах показывают

плотины, шлюзы, паромы (перевозы), броды и дают

соответствующие им характеристики. Колодцы

обозначают кружками синего цвета. Растительность и

грунты принадлежат к числу повсеместно

распространенных и тесно связанных между собой

элементов географического ландшафта. На

топографических картах показывают следующие виды

естественной растительности: древесную (леса, рощи

и отдельные деревья) кустарниковую,

полукустарниковую, травянистую, мохово-

лишайниковую. Кроме того показываются парки,

сады, питомники, ягодные сады, виноградники и

пашни с выделением некоторых

сельскохозяйственных культур. Древесную

растительность подразделяют по породам

(лиственные, хвойные и смешанные леса) и по высоте

(выше 4 м – леса, ниже – молодая поросль). Кроме

того выделяют редкие, карликовые, горелые,

сухостойные и вырубленные леса, буреломы.

Минимальная площадь участков, показываемых на

картах условным знаком леса 4 мм

2

в масштабе карты.

Кустарниковую растительность показывают на картах

с подразделением на сплошные заросли и отдельные

кусты. Территории со сплошными зарослями

кустарников оконтуривают на карте и окрашивают в

светло-зеленый цвет. На топографических картах

особыми знаками показывают луговую

растительность, камыши и тростники. Площади лугов

на крупномасштабных картах оконтуривают

точечным пунктиром и на белом фоне ставят

контурные знаки. В тех случаях, когда на лугах

имеется поросль кустарника или молодого леса,

встречаются болота и кочки, знак луга на карте

сочетается с соответствующими обозначениями леса

болота и т.д. При изображении на топографических

картах болот их подразделяют на проходимые,

труднопроходимые и непроходимые. В нескольких

местах площади болота на карте указывают глубину

болота до твердого грунта. Растительность и

микроформы поверхности болот отображаются

совмещением их знаков со знаками болот, например,

болота травянистые, моховые, с кустарником и т.д.

Кроме болот на картах показывают пески, солончаки,

такыры, скальные грунты, каменистые россыпи,

оползни и другие виды грунтов.

23. Сущность измерения горизонтального угла.

Виды угломерных инструментов. При развитии

аналитических сетей применяют главным образом два

способа измерения горизонтальных углов

(направлений):— способ круговых приемов; — способ

измерения отдельного угла. Число приемов и обоих

способах должно быть не менее двух. Работу на

пункте аналитической сети выполняют в следующем

порядке: — устанавливают теодолит, находят пункты,

подлежащие наблюдению, и составляют программу

наблюдений; — измеряют горизонтальные

направления в сети; — определяют элементы

центрировки и редукции; — проверяют результаты

наблюдений на пункте и составляют сводку

результатов измерений горизонтальных направлений.

Измерение горизонтальных углов между линиями

местности производится с помощью спец. геодезич.

прибора – теодолита. Для этого теодолит имеет

горизонтальный угломерный круг с градусным

делением от 0 до 360(лимб).

Стороны угла проектируют на лимб с помощью

зрительной трубы. На лимбе фиксируются начальные

и конечные значения градусов. Показания снимаются

с помощью спец.отсчетного приспособления –

верньера(шкала,1град.кот. разбит на 6 частей по 10

мин).

24. Теодолиты и их классификация. Технические

теодолиты и их устройство. Теодолиты

классифицируютпо разным признакам: 1)по области

применения (геодезические, астрономические,

маркшейдерские и др.); 2)по физической природе

носителя информации (механические,оптические,

электронные, кодовые и т. п.); 3)по конструкции

отсчетного устройства (простые, повторительные, с

уровнем при вертикальном круге, с компенсатором и

др.); 4)по точности. По точноститеодолиты делятся

на: а)высокоточные б)точные в)технические.

Технические Т15, Т30 и Т60 - для измерения углов в

теодолитных и тахеометрических ходах и съемочных

сетях, а также для выполнения маркшейдерских работ

на поверхности и в подземных выработках. В

условных обозначениях теодолитов цифра означает

среднюю квадратическую погрешность измерения

горизонтального угла одним приемом в секундах; для

теодолита Т5 mβ =5", для Т30 mβ =30" и т. д. Теодолит

имеет следующие составные части: горизонтальный

круг, состоящий из двух самостоятельных кругов -

лимба с нанесенными по краю делениями и алидады,

несущейотсчетные устройства; зрительную трубу,

вращающуюся в вертикальной плоскости вокруг оси,

на одном из концов которой жестко скреплен с ней

вертикальный круг для измерения вертикальных

углов. Для приведения оси вращения алидады (ось

вращения теодолита) в отвесное положение, а

плоскости лимба в горизонтальное положение, служит

цилиндрический уровень и три подъемных винта. При

измерении углов центр горизонтального круга

теодолита размещают над вершиной измеряемого угла

с помощью нитяного отвеса или оптического

центрира. В теодолите имеются закрепительные

(зажимные) и микрометренные (наводящие) винты.

Закрепительными винтами скрепляют подвижные

части (лимб, алидаду, зрительную трубу) с

неподвижными, наводящими винтами, сообщают

малое и плавное вращение закрепленным частям.

25.Способы измерения горизонтальных углов:

способ приема и круговых приемов. Способ

приемов. Над вершиной В измеряемого угла β=АВС

(таблица 26.1) центрируют и горизонтируют

теодолит, а на точках А и С устанавливают визирные

цели. Измерение горизонтального угла способом

приемов (способ отдельного угла) заключается в том,

что один и тот же угол измеряется дважды, при двух

положениях вертикального круга относительно

зрительной трубы: при круге слева (КЛ) и при круге

справа (КП). При переходе от одного приема к

второму зрительную трубу переводят через зенит и

смещают лимб горизонтального круга на 1 ...5 . Эти

действия позволяют обнаружить возможные грубые

ошибки при отсчетах на лимбе и уменьшить

приборные погрешности. Так как лимб оцифрован по

ходу часовой стрелки наведение зрительной трубы

принято выполнять сначала на правую точку, а затем

на левую. Контролем измерений горизонтального

угла является разность значений угла, полученная из

двух измерений (КЛ и КП), не превышающая двойную

точность отсчетного устройства, т.е. βкл - βкп ≤

2t.Способ круговых приемов. Если с одного пункта

наблюдается более двух направлений, то часто

применяют способ круговых приемов. Для измерения

углов этим способом необходимо выполнить

следующие операции: — при КЛ установить на лимбе

отсчет, близкий к нулю, и навести трубу на первый

пункт; взять отсчет по лимбу. — вращая алидаду по

ходу часовой стрелки, навести трубу последовательно

на второй, третий и т.д. пункты и затем снова на

первый пункт; каждый раз взять отсчеты по лимбу. —

перевести трубу через зенит и при КП навести ее на

первый пункт; взять отсчет по лимбу.

— вращая алидаду против хода часовой стрелки,

навести трубу последовательно на (n-1), …, третий,

второй пункты и снова на первый пункт; каждый раз

взять отсчеты по лимбу.

Затем для каждого направления вычисляют средние из

отсчетов при КЛ и КП и после этого — значения

углов относительно первого (начального)

направления.

Способ круговых приемов позволяет ослабить

влияние ошибок, действующих пропорционально

времени, так как средние отсчеты для всех

направлений относятся к одному физическому

моменту времени.

26. Измерение углов наклона. Измерение

магнитных азимутов. Журнал измерения углов.

Для получения горизонтальных проекций измеренных

на местности линий нужно знать углы их наклона к

горизонту. Эти углы измеряют с помощью

вертикального круга теодолита. Ориентир-буссоль -

угломерный инструмент, служащий для определения

магнитных азимутов или румбов. Б. применяется как

самостоятельный инструмент и как принадлежность

других угломерных инструментов: теодолита,

астролябии, пантометра, гониометра и пр. Основной

частью каждой Б. является магнитная стрелка,

помещаемая на острие в медной круглой коробке Б. в

центре градусного кольца с делениями; надпись этих

делений бывает двоякая: либо деления идут от 0 до

360° против хода часовой стрелки, либо на концах

одного диаметра поставлены 0 и 0°, а на концах

другого, перпендикулярного первому,— 90 и 90°, и

деления от обоих пулей идут в обе стороны до 90°.

Первое кольцо служит для определения азимутов и

наз. азимутальным, второе—для определения румбов

и наз. румбическим. Коробка Б. закрыта сверху

стеклом. Б. как самостоятельный инструмент

устраивается с диоптрами или со зрительной трубой

для визирования. Применяется обычно при съемках на

местности с препятствиями: лесными пространствами,

реками, болотами, скалами и пр.; является

необходимым инструментом при рекогносцировках.

27. Приборы для измерения длин линий местности.

Целью линейных измерений является определение

горизонтальных расстояний (проложений) между

точками местности. Мерные ленты.!При

геодезических работах измеряют линии мерными

лентами длиной 20 и 24, реже 50 и 100 м. Мерные

ленты изготавливаются из стали или инвара (сплава

64 % стали и 36 никеля, обладающего малым

температурным коэффициентом линейного

расширения). По конструкции различают штриховые

и шкаловые ленты. При инженерных геодезических

работах обычно применяют штриховые стальные

мерные ленты типа ЛЗ (лента землемерная).

Штриховая лентапредставляет собой стальную

полосу длиной 20 и 24 м, шириной 15—20 мм и

толщиной 0,3—0,4 мм. За длину ленты принимается

расстояние между штрихами, нанесенными против

середины закруглений специальных вырезов, в

которые вставляются металлические заостренные

шпильки для фиксации концов ленты на" земной

поверхности в процессе измерений.

28.Вешение линий. Измерение длин линий

штриховой лентой. Вешение линии - обозначение на

местности заданного направления прямой линии при

помощи поставленных отвесно вешек. При В. л. могут

быть поставлены след. задачи: 1) проверить прямую

по заданному направлению при помощи угломерного

инструмента; 2) по двум поставленным вешкам

провешить прямую линию далее; 3) по двум

поставленным вешкам выставить промежуточные.

Измерение линий на местности штриховыми лентами

производят двое рабочих. По направлению измерения

один из них считается задним, второй – передним.

Ленту аккуратно разматывают с кольца. Её оцифровка

должна возрастать по ходу измерения. Для

закрепления мерной ленты в створе линии

используется 6 шпилек. Перед началом измерения 5

шпилек берет передний мерщик и одну – задний.

Задний мерщик совмещает с началом линии нулевой

штрих ленты. Используя прорезь в ленте, закрепляет

шпилькой её конец рядом с колышком,

обозначающим начальную точку линии. Передний

мерщик, имея в руке 5 шпилек, по указанию заднего

мерщика, встряхнув ленту, натягивает её в створе

линии и фиксирует первой шпилькой передний конец

ленты. Затем задний мерщик вынимает свою шпильку

из земли, вешает её на кольцо, и оба мерщика

переносят ленту вперед вдоль линии. Дойдя до

воткнутой в землю передним мерщиком шпильки,

задний мерщик закрепляет на ней свой конец ленты, а

передний, натянув ленту, закрепляет её передний

конец следующей шпилькой. В таком порядке

мерщики укладывают ленту в створе линии 5 раз.

После того как передний мерщик зафиксирует пятой

шпилькой свой конец ленты, задний мерщик передает

ему кольцо с пятью шпильками, которые он собрал в

процессе измерения . Число таких передач (т.е.

отрезков по 100 м при длине ленты в 20 м)

записывают в журнале измерений. Последний

измеряемый остаток линии обычно меньше полной

длины ленты. При определении его длины метры и

дециметры отсчитывают по ленте, а сантиметры

оценивают на глаз. Измеренная длина линии D

вычисляется по формуле :D = 100 · a + 20 · b + c, где a

– число передач шпилек; b – число шпилек у заднего

мерщика на кольце; c – остаток. Для контроля линию

измеряют вторично 24-метровой или той же 20-

метровой в обратном направлении. За окончательный

результат принимают среднее арифметическое из двух

измерений, если их расхождение не превышает:–

1/3000 части от длины линии при благоприятных

условиях измерений;– 1/2000 – средних условиях

измерений;– 1/1000 – неблагоприятных условиях

измерений.Т.е. допускаются абсолютные ошибки на

100 м длины линии 3 см, 5 см и 10 см.

29.Определение горизонтальных проложений длин

линий.

30.Ошибки и точность измерения линий мерными

лентами. Точность измерений лентойв разных

условиях различна и зависит от многих причин -

неточное укладывание ленты в створ, ее

непрямолинейность, изменения температуры ленты,

отклонения угла наклона ленты от измеренного

эклиметром, неодинаковое натяжение ленты, ошибки

фиксирования концов ленты, зависящие от характера

грунта и др. Приближённо точность измерений лентой

ЛЗ считают равной 1:2000. При благоприятных

условиях она в 1,5 – 2 раза выше, а при

неблагоприятных – около 1:1000. Мерные ленты

обеспечивают точность измерений около 1 / 2 000, т.е.

для расстояния в 1 км ошибка может достигать 50 см.

31.Определение недоступных расстояний. При

измерении расстояний лентой или рулеткой

встречаются случаи, когда местное препятствие (река,

овраг, здание, дорога и т.п.) делает непосредственное

измерение невозможным. Тогда применяют

косвенные методы определения расстояний.

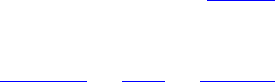

Различают три случая определения недоступных

расстояний. 1. При взаимной видимости точек

разбивают базисbи измеряют горизонтальные

углы и .

Для определения расстояния АВ используют теорему

синусов

2. При взаимной невидимости точек (рис. 52)

выбирают точку С из которой видны точки А и В,

измеряют расстояния S

1

,S

2

и угол .

Используя теорему косинусов, находят расстояние АВ

.3. Если

обе точки измеряемого расстояния недоступны, то

разбивают базисb и из точек С и Д измеряют

углы

По

теореме синусов дважды для

контроля находят с контролем

расстояние АВ.

32.

Измерение линий оптическими дальномерами.

Нитяной дальномер. Понятие об измерении длин

линий свето- и радиодальномерами. Длину линии

определяют как функцию угла, под которым виден

базис (оптические дальномеры), или как функцию

времени и скорости распространения

электромагнитных волн между конечными точками

измеряемой линии (электромагнитные дальномеры).

Достоинством физико-оптических дальномеров

является быстрота измерений, высокая точность и

возможность измерения больших расстояний без

подготовки трассы: нужна лишь оптическая

видимость между конечными точками линии. Идея

оптических дальномеров основана на решении

параллактического треугольника, в котором по

малому (параллактическому) углу β и

противоположному ему катету (базе)Bопределяют

расстояниеDпо формуле D = B ∙ ctg β

Одну из величин (Вилиβ)

принимают постоянной, а другую измеряют. В

зависимости от этого различают оптические

дальномеры с постоянной базой и переменным углом

или с постоянным углом и переменной базой.

Наиболее распространенным является нитяный

дальномер с постоянным параллактическим углом. Он

весьма прост по устройству и имеется в зрительных

трубах всех геодезических приборов. Сетка нитей

таких труб кроме основных вертикальной и

горизонтальной нитей имеет дополнительные штрихи

(нити), называемые дальномерными. С их помощью

по дальномерной рейке определяют

расстояниеDмежду точками местности.

D = D' + f + δ ,гдеD'– расстояние от переднего

фокуса объектива до рейки,f – фокусное расстояние

объектива,δ - расстояние от оси вращения теодолита

до объектива. При измерении длин линий наземными

свето и радиодальномерами широкое распространение

получили импульсные и фазовые методы, а также их

сочетания. Эти же методы составляют основу

спутниковых дальномерных измерений.

33. Теодолитные ходы и их виды. Вычисление

координат точек теодолитного хода. Теодолитный

ход — система ломаных линий, в которой углы

измеряются теодолитом. Стороны теодолитного хода

прокладываются обычно по ровным, твёрдым и

удобным для измерений местам. Длина их 50—

400м,угол наклона до 5°. Вершины углов

теодолитного хода закрепляют временными и

постоянными знаками. Съёмка подробностей

проводится с опорных точек и линий теодолитного

хода, который прокладывается между опорными

пунктами триангуляции, полигонометрии или

образуется в виде замкнутых полигонов

(многоугольников). Качество пройденного

теодолитного хода определяется путём сопоставления

фактических ошибок (неувязок) с допустимыми.

Погрешность измерения углов в теодолитном ходе

обычно не превышает 1"; а сторон — 1:2000 доли их

длины.

34.Теодолитная съемка и ее сущность. Способы

съемки ситуации. Составление контурного плана

участка. Целью теодолитной (горизонтальной)

съемки является составление контурного плана

местности. Съемка элементов ситуации на

местности производится относительно пунктов и

сторон теодолитного хода съемочного обоснования.

Выделяют следующие способы съемки ситуации:

1 - прямоугольных координат;

2 - линейной засечки;

3 - угловой засечки;

4 - полярных координат;

5 - створа;

6 - обмера.

35.Определение плановых координат отдельных

точек засечками. Геодезические засечки применяют,

как правило, для определения координат отдельных

точек. В качестве исходных данных используют

пункты существующих геодезических сетей, а в

качестве измеряемых величин – горизонтальные углы

и расстояния. Плановое положение точки

определяется двумя её координатами X, Y, поэтому

для реализации любой засечки необходимо измерить,

как минимум, две независимые величины ( углы,

расстояния ), каким-либо образом связывающие

определяемую точку с исходными пунктами.

Наибольшее распространение в практике создания

геодезической плановой основы получили прямая и

обратная ( боковая )угловые засечки, а также задача

Потенота ( определение положения четвёртой точки

по трём данным ).

36. Государственные геодезические плановые сети.

Государственная плановая геодезическая сеть

является главной геодезической основой для

выполнения геодезических работ при изысканиях,

строительстве и эксплуатации инженерных

сооружений, при производстве топографических

съёмок, решении научных проблем, а также при

обеспечении военных действий. Государственная

плановая геодезическая сеть строится в соответствии с

принципом перехода от общего к частному и делится

на 1, 2, 3, 4 классы, отличающиеся друг от друга по

точности измерения углов и линий, размерам сторон и

способу закрепления точек на местности.

Государственная сеть 1-го класса служит

геодезической основой для построения всех

остальных плановых сетей. С помощью этой сети на

территории страны вводится единая система

координат. Результаты измерения в сетях 1-го класса

используются для решения научных геодезических

задач. Государственная геодезическая сеть 1-го класса

создаётся в виде триангуляционных рядов,

прокладываемых вдоль параллелей и меридианов на

расстоянии примерно200 км друг от друга. Ряды,

идущие вдоль параллелей и меридианов, пересекаясь

друг с другом, образуют полигоны периметром 800-

1000 км. Каждая из четырёх сторон этого полигона,

называемая звеном, состоит из треугольников,

близких к равносторонним, с расстоянием между

вершинами не менее 20 км. На концах звеньев, т.е. в

вершинах полигонов, измеряют длину одной из

сторон с относительной погрешностью не более 1:400

000. в пунктах лежащих на концах таких сторон,

выполняют астрономические измерения широты,

долготы и азимута. Горизонтальные углы в

треугольниках 1-го класса измеряют высокоточными

теодолитами со средней квадратической

погрешностью 0.7``. в тех районах, где по условиям

местности построение триангуляции сопряжено со

значительными трудностями, её заменяют ходами

полигонометрии 1-го класса. Государственная сеть

2-го класса!делается сплошной. Она заполняет собой

полигоны 1-го класса и опирается на их пункты.

Треугольники имеют стороны длиной 7-20 км.

Горизонтальные углы в треугольниках сети измеряют

со средней квадратической погрешностью 1.0``, а

стороны – с относительной ошибкой не более 1:300

000. измеряемые стороны располагают равномерно по

всей сети, но не реже, чем через 25 треугольников.

Допускается замена триангуляции

полигонометрическими ходами 2-го класса.

Государственные сети 3-го и 4-го

классов предназначены для сгущения сети пунктов 1 и

2 классов. Их строят в виде вставок отдельных

пунктов в существующую сеть более высоких

классов. Длины сторон треугольников сети 3-го и 4-го

классов составляют соответственно 5-8 км и 2-5 км

при относительной погрешности измеряемых сторон

не более 1:200 000. углы измеряют со средней

квадратической погрешностью 1.5 и 2. вместо

триангуляции разрешается применять

полигонометрические ходы 3 и 4 классов.

37.Понятие о спутниковой системе определения

координат. Понятие о спутниковых системах

позиционирования. Определение координат с

использованием спутниковых GPS-систем.

Большое значение в развитии современной геодезии и

в определении географического положения, т.е.

параметров пространственного положения объектов,

совершенствовании определения координат сыграло

создание в 1990-х гг. глобальных систем, так

называемых в высшей геодезии систем

позиционирования. В США – это система

глобального позицирования (Global Positioning System

(GPS), а в России – глобальная навигационная

спутниковая система (ГЛОНАСС). Понятие

«позиционирование» означает возможность

использования способов использования данной

системы для определения параметров

пространственного (географического) положения

объектов, т. е. определение трехмерных координат

объекта, включая его вектора скорости и направления.

Системы спутникового позиционирования

представляют собой всепогодную навигационную

систему космического базирования, которая позволяет

в глобальных масштабах определять текущее

местоположение и скорость воздушных, морских и

сухопутных транспортных средств, а также

осуществлять точную координацию времени, так как

все способы измерения расстояний основаны на

определениях времени прохождения волны от

космического спутника до приемника. Системы

координат и времени неразрывно связаны. Их

совокупность представляет собой систему отсчета.

Создание этой системы и ее практическую

реализацию называют координатно-временным

обеспечением при проведении разнообразных

геодезических работ. Основу GPS составляют 24

спутника, которые непрерывно вращаются вокруг

Земли и излучают радиосигналы, принимаемые GPS –

приемниками. Высота орбит спутников составляет

20183 км, период обращения по орбите составляет 11

ч. 58 мин. Плоскости орбит имеют разную

ориентацию в пространстве. Таким образом, вся

космическая сфера на данной высоте представляет

собой своеобразную паутину орбит космических

спутников, которые таким образом могут фиксировать

любой объект на поверхности Земл, и даже над

Землей.

38. Нивелирование: сущность и виды.

Геометрическое нивелирование, сущность и

способы. Нивелирование,определение высот точек