Нестьев И. Жизнь Сергея Прокофьева

Подождите немного. Документ загружается.

пошлость, то давайте и ее, лишь бы она развлекала и была кстати! Любо-

пытно, что этим идеям чуть-чуть потакал и Стравинский» Ч

Многое в новом искусстве Запада решительно отталкивало Сергея

Сергеевича. В письме к Мясковскому он с насмешкой вспоминал о «всякой

германо-французской мертвечине, которой немало душили этой весной»

В другом письме он отмечал, что «интересных книг о музыке за последнее

время не попадалось. Интересных американских композиторов тоже не

видно». «В Англии, я думаю, вовсе ничего нет»®. В ряде статей и писем

Прокофьев иронизировал по поводу пустоты и идейной выхолоп],енности

новейшего немецкого, английского, итальянского искусства, демонстриро-

вавшегося в Париже. В скрипичном концерте Курта Вайля его поражало

«какое-то безразличие, трупность». Музыку американских авторов,

привезенную в Париж Кусевицким, он именовал «нудным пустым

местом»^. Среди современных итальянцев он выделял лишь одного

Риети, резко отвергая претенциозность и пестроту в творчестве А. Ка-

зеллы.

Особенно же характерно отрицательное отношение Прокофьева к

влиятельным мастерам немецкой и австрийской школы. Он не принимал

никакого участия в международных модернистских фестивалях, система-

тически проводимых — начиная с 1921 года — в Зальцбурге, Донауэшин-

гене, Баден-Бадене, где создавались репутации многих современных ком-

позиторов. Удивляет его равнодушие к нововенской школе Арнольда Шён-

берга, выдвинувшей в середине двадцатых годов конструктивистскую

додекафонную систему, столь сильно повлиявшую на музыку' Запада.

Даже такое крупное явление австрийского экспрессионизма, как опера

«Воццек» Альбана Берга (1925), не вызвала какой-либо реакции нашего

соотечественника. «То, что тогда делала венская школа, не имело никакого

отношения к его собственному творчеству. Он знал ее — и только»,— пишет

по этому поводу Фр. Пуленк. Не привлекли его внимания и такие заметные

в то время фигуры, как Бела Барток и Пауль Хиндемит; в творчестве

последнего Сергею Сергеевичу слышались следы умозрительности («чере-

счур мозговое») и даже черты «бекмессеровщины».

Только один прославленный музыкант неизменно заинтересовывает

его необъяснимыми парадоксами своей эволюции. Это — Игорь Стравин-

ский. Почти каждое его новое сочинение Прокофьев тп1;ательно изучает,

подробно делясь своими впечатлениями с московскими и ленинградскими

друзьями. Стравинский для него по-прежнему — громадный авторитет, со-

• Из письма к В. Держановскому от 6 августа 1924 г.

^ Письмо от 4 августа 1925 г.

^ Из писем к Б. Асафьеву от 26 марта и 9 августа 1926 г.

* Из письма С. Прокофьева «Париж. Весенний сезон 1925 г.», опубликованного

в ленинградском сборнике «De Musica», 1925, № 1.

16 Жизнь С. Прокофьева 241

вершеннейший мастер, владеющий всеми тайнами искусства Но как глу-

боко разочарован он, обнаруживая в новых творениях «великого Игоря»,

«мелодическую бедность» и манерное стилизаторство! «Бах, изъеденный

осной», «обцарапанный Бах» — так издевательски характеризует Сергей

Сергеевич неоклассические онусы Стравинского 1923—1925 годов (октет,

фортепианный концерт, сонату и т. п.). Осуждая почти каждое новое

сочинение Стравинского, он подчеркивает, что «Весна священная» и

«Свадебка» ему намного дороже»: «Концерт Стравинского является

продолжением курса, взятого в финале октета, т. е. стилизацией под Баха,

чего я не одобряю, так как хотя и люблю Баха и думаю, что сочинять по

его принципам неплохо, но стилизоваться под него не следует,— читаем

мы в письме к Б. В. Асафьеву.— Поэтому концерт этот для меня менее

ценен, чем, например, «Свадебка» или «Весна священная», как вообще

менее ценны все вещи, написанные подо что-нибудь, вроде «Пульчи-

неллы» или даже моей собственной Классической симфонии... К сожале-

нию, Стравинский думает иначе, не чувствует, что это есть обезьянство

и теперь ф[орте]п[ианную] сонату написал в том же стиле. Он даже счи-

тает, что это создает новую эпоху»

Так определилось решительное неприятие Прокофьевым модных вея-

ний неоклассицизма, ставших едва ли не господствующими в западно-

европейской музыке межвоенного двадцатилетия.

Приведенные факты не только не подтверждают прямой зависимости

Сергея Сергеевича от зарубежной традиции двадцатых — тридцатых го-

дов, но скорее свидетельствуют о его упрямой самостоятельности и порой

даже об излишнем скептицизме по отношению к тем талантливым совре-

менникам (Хиндемит), чье искусство в чем-то сближалось с его тогдаш-

ними устремлениями. Он был слишком захвачен собственными музыкаль-

ными идеями, поглощавшими всю его творческую волю, темперамент и

интеллект.

И все-таки десятилетие, проведенное в Париже, не могло не оставить

следа в художественной эволюции Прокофьева. Здесь он не раз выступал

в обществе самых радикальных по тому времени деятелей французской

музыки: так, еще осенью 1921 года его ахматовские романсы и вокальные

мелодии ор. 35 звучали в знаменитом Театре Старой голубятни в одной

программе с Сонатой для духовых Дариуса Мийо, вокальным циклом

«Бестиарии» Пуленка, пьесами Альберика Мапьяра^. Годом позже

премьера Третьего концерта у Кусевицкого шла в один вечер с «Горацием-

' «Остерегаюсь его ругать, так как Стравинский часто нас обманывал, и некра-

сивое на первый взгляд — со временем становилось интересным»,— признавался С. С.

в письме к Асафьеву от 9 августа 1926 г.

^ Из письма к Б. Асафьеву от 8 февраля 1925 г.

® Концерт, организованный журналом «La Revue Musicale» от 4 ноября 1921 г.

.242

победителем» Онеггера, с пьесами Стравинского и Шарля Кеклена. Позд-

нее он участвовал — вместе с французскими коллегами — в камерных

вечерах общества «Тритон». Постоянные контакты с деятелями «Ше-

стерки», с видными художниками, дирижерами, критиками оставляли свой

след в музыкальном мышлении русского мастера.

В этом кругу усиленно поощрялось применение политонализма, изощ-

ренной хроматики, многоэтажных тембровых наслоений; наоборот —

осуждались уступки романтической чувствительности и «старомодному»

лиризму. Именно эти критерии применялись именитыми парижскими кри-

тиками, восхищавшимися левизной «Скифской сюиты», «Шута» и «Се-

меро их», но отвергнувшими лирику Скрипичного концерта, мелодизм

Второго и Третьего фортепианных концертов.

Прокофьев не смог пройти мимо этих эстетических воздействий; они

повседневно обрушивались на него в беседах и спорах, в рецензиях и

статьях парижской прессы. В некоторых письмах к Н. Я. Мясковскому он

излагал свое тогдашнее кредо, формировавшееся еще в Петербурге, но

окончательно утвердившееся именно в парижский период: новизна

формы, изобретение неслыханных звуковых приемов — главное и

решающее. «Куда идти? — отвечает С. С. на вопрос своего друга.— А вот

куда: сочинять, пока не думая о музыке.., а заботясь о создании

новых приемов, новой техники, новой оркестровки; ломать себе голову в

этом направлении, изощрять свою изобретательность, добиваться во что

бы то ни стало хорошей и свежей звучности, открещиваться

от петербургских и московских школ, как от угрюмого дьявола...» '

Можно ли удивляться — в свете этих высказываний — тому, что

именно в середине двадцатых годов в произведениях Прокофьева наме-

чаются сдвиги в сторону жесткой хроматики, сгущенной диссонантности,

контрапунктической и тембровой перенасыщенности. По его собственному

признанию, здесь «не обошлось без влияния атмосферы Парижа, где не

боялись ни сложности, ни диссонансов, тем самым как бы санкционируя

мыслить сложно».

Так, несмотря на свою антипатию к искусству французского аван-

гарда, наш композитор год за годом втягивался в круговорот музыкальной

жизни Парижа. Некоторые наиболее ценные черты его творческой юно-

сти — ясность и общительность интонационного строя, искренность и

душевная простота — постепенно глохли, уступая место то громоздким,

несколько внешним сложностям, то холодноватому интеллектуализму, в

сущности, мало свойственному его натуре.

' Из письма от 3 января 1924 г. Как известно, Н. Я. Мясковский, хотя и принял

некоторые технические советы своего друга, но в основном вопросе остался при

своем мнении: «Меня звучность как таковая очень мало увлекает, я настолько бываю

поглощен выражением мысли» (письмо от 12 января 1924 Г;).

243:

Б середине октября 1923 года Сергей Сергеевич с женой и матерью

обосновываются в столице Франции. После нескольких лет скитаний

жизнь композитора обретает черты известной устойчивости: осенью и

зимой — напряженные трудовые будни, прерываемые выездами на гаст-

роли; по утрам — работа над новыми сочинениями, вечерами — скромные

встречи с друзьями или посещения концертов и спектаклей. Денежные

дела складывались туго — особенно в первые два-три года. Приходилось

ежегодно менять место жительства, ибо не хватало средств на дорогостоя-

щую постоянную квартиру. Каждое лето семья отправлялась в недорогие

дачные места — к морю или в тихие горные районы. Для Прокофьева

летние месяцы были временем самой активной работы: в поселке Сен-

Жиль-сюр-Ви на побережье Атлантики (1924), в уютном пригороде

Бельвю, под Парижем (1925), в дачном местечке Саморо на берегу Сены

(1926), на старой даче «Маяки» близ приморского городка Роян (1927)

были задуманы и в основном сочинены все крупные опусы этих лет. Осо-

бенно радовали композитора счастливые часы утренних прогулок в лесу,

когда обдумывались и заносились в записную книжку новые темы.

Тем временем в семье происходили памятные события — радостные

или печальные. В феврале 1924 года родился сын Святослав; в конце того

же года скончалась мать Мария Григорьевна в результате длительной

тяжелой болезни. Сергей Сергеевич с огромной душевной болью перенес

потерю самого близкого человека.

День переезда Прокофьевых в Париж совпал с премьерой Скрипич-

ного концерта в очередной программе Кусевицкого. «Мы попали «с ко-

рабля на бал» — после эттальской тишины в бурный кипящий Париж»,—

вспоминает супруга композитора. В тот вечер (18 октября 1923 года) в

зале Grand Opera собралось много видных деятелей искусства: художники

Пикассо, Бенуа, балерина Анна Павлова, музыканты Кароль Шиманов-

ский, Артур Рубинштейн, П. Коханский и другие. Наконец-то замечатель-

ный концерт, сочиненный еще пять лет назад, дождался своего исполни-

теля Достичь этого было нелегко, ибо некоторые прославленные скрипачи

(например, Губерман) не пожелали разучивать эту «слишком непривыч-

ную» ньесу. На роль солиста был приглашен концертмейстер оркестра.

Марсель Дарье, вполне справившийся с труднейшей задачей. Однако па-

рижская критика встретила премьеру холодно. Многим казалось, что

лирика Скрипичного концерта не современна, что автор еще не расстался

с устаревшими романтическими привычками. Впервые Прокофьева стали

критиковать «слева» за слишком ясную и недостаточно изощренную

' Автор внес в п^титуру концерта некоторые дополнения в сравнении с кла-

виром: «В конце прибавил пассажи кларнета и флейты, а то без какого-нибудь

дивертисмента уж больно звучало под увертюру к «Лоэнгрину» (из письма к Н. Мя-

сковскому от 9 сентября 1924 г.).

244:

музыку. Среди противников концерта оказались Надя Буланже, Жорж

Орик, русский критик Борис Шлецер. Орик находил в концерте черты

искусственности и «мендельсонизм».

Лишь блестящее исполнение Концерта венгерским скрипачом Йоже-

фом Сигети (летом 1924 года на Международном фестивале современной

музыки в Праге) завоевало произведению заслуженную славу. Талантли-

вый венгр — друг и сподвижник Белы Бартока — оказался горячим энту-

зиастом прокофьевской музыки. Ему приходилось всячески преодолевать

сопротивление оркестрантов, не желавших исполнять «непонятную» му-

зыку русского модерниста. «Но это — форменная чушь!» — шипели арти-

сты первых пультов накануне пражской премьеры. Однако Сигети сумел

верно постичь лирико-эпическую сущность Концерта, выдвинув на первый

план не иронию, а одухотворенность сказочного повествования (или, как

он выразился, «мечтательное настроение ребенка, внемлющего сказке» ').

Сигети способствовал популяризации Концерта во всем мире, сыграв

его в Берлине, Кёльне, Женеве, Лозанне, Лондоне, Амстердаме, Сток-

гольме, Будапеште, Варшаве, Москве, Ленинграде и других городах. В Мо-

скве уже в сезоны 1923/24 и 1924/25 годов его с успехом играли и лучшие

советские скрипачи

Пятая соната

В начале марта 1924 года Сергей Сергеевич впервые исполнил свою

Пятую сонату (C-dur, op. 38), сочиненную в прошлом году в Эттале.

Парижане встретили новую сонату без энтузиазма, хотя сам автор считал

ее достаточно сложной и относил к числу «самых хроматических» своих

опусов. Даже энтузиастически настроенный В. Дукельский счел новое со-

чинение чересчур «серебральным» (умозрительным) и кисло сказал: «Нет,

не нравится... Перемудрили, друг мой»,— вызвав этим гнев и обиду автора.

Между тем это была первая из крупных его фортепианных пьес, в которой

заражающая импульсивность сменилась спокойным созерцанием, холодно-

ватым раздумьем. Непривычная для молодого Прокофьева умудренность

удивила слушателей, ожидавших от него уже апробированного хлесткого

динамизма, либо гротескных шалостей. Сам композитор, будто смущенный

наметившимся стилистическим поворотом, говорил о новой сонате в каком-

то «извиняющемся» тоне: «Замедленные темпы 5-й сонаты связаны с пло-

хим самочувствием прошлым летом, когда я задумывал сонату: не в по-

рядке было сердце, как последствие скарлатины, случившейся у меня пять

лет назад» В действительности же в Пятой сонате многое было прямым

' Из статьи Ж. Сигети «Прокофьев, каким я его знал». Журнал «Music and

Musicians», Лондон, июнь, 1963.

^ Честь первого исполнения в СССР принадлежала Натану Мильштейну, сыграв-

шему Концерт 21 октября 1923 года в сопровождении пианиста Владимира Горовица.

® Из письма к Мясковскому от 15 июля 1924 г.

245:

продолжением мягкой лирики «Мпмолетностей», мрачновато-пугающей

Пронин «Сарказмов». Сопоставление прозрачного, несколько отрешенного

лиризма первой части с трагическими гротесками скерцо и финала состав-

ляют смысл ее драматургии.

Из трех частей Сонаты наиболее традиционна для автора первая —

Allegro tranquillo. Ее главная тема — в светлом C-dur'e, с характерными

красочными отклонениями — привлекает шубертовским простодушием и

классической ясностью. Перед нами еш;е незлобиво улыбаюш;ийся молодой

Прокофьев, знакомый по пьесам ор. 12 и Классической симфонии. Но уже

в изобразительно-сказочной побочной париш (в духе корсаковского «Ка-

ш;еева царства») п особенно в полифонически усложненной разработке

выступают иные, более изощренные настроения с оттенком мрачного гро-

теска.

Тонами зловещей саркастичности окрашена вторая часть — Andan-

tino — скерцо в характере трехдольного танца или токкаты. Как навязчи-

вая идея таинственно и автоматично отбивают такт упрямые формулы

остинато. Бесконечные колкие форшлаги, злобно взвивающиеся гаммооб-

разные затакты, гипнотизирующие повторы сжатых фраз-заклинаний драз-

нят, пугают, рождая ощущение сказочной жути. Еще более способствуют

этому специфическая ладовая окраска с обилием полифупкциональных

комплексов.

Наиболее сложно была задумана главная тема финала, в которой пас-

сивное вдалбливание тонического звука вдруг сменяется жесткой лине-

арной изломанностью; столь же парадоксальна смена начального флегма-

тично мерного движения нервными ритмическими рывками. Ощущение

демонически злого, издевательского начала подчеркивается техникой ости-

натных движений, хроматизацией лада, обилием колючих диссонантных

комбинаций. Многое здесь, как и во второй части, напоминает атмосферу

«Сарказмов» с их сочетанием бесовской издевки и скрытого трагизма.

Впрочем, и в этой части автор возвращается (в побочной партии) к поэти-

чески утонченной русской напевности в духе «Сказок старой бабушки».

Есть в Пятой сопате несомненные отголоски оперной музыки с ее об-

разной конкретностью: так, в середине Andantino возникают аналогии с

эпизодом смерти Графини из «Пиковой дамы» Чайковского, а некоторые

эпизоды второй и третьей частей перекликаются с драматическими фан-

томами «Огненного ангела».

Двадцать лет спустя, услышав Пятую сонату в исполнении пианистки

Марии Гринберг, автор был обрадован неожиданной встречей с забытым

опусом. Время сгладило былые страхи перед чрезмерной «левизной» этой

музыки («С нее сошла вся скарлатина»,— мило пошутил присутствовав-

ший на концерте Н. Я. Мясковский'). Тем не менее автор счел необходи-

' См. об этом в воспоминаниях М. А. Мендельсон-Прокофьевой. МДВ, стр. 382.

246:

мым в 1952 году вернуться к Пятой сонате и, готовя ее к переизданию,

сделал новый, усовершенствованный вариант (под опусом 135).

Весной 1924 года имя Прокофьева вновь прогремело в парижском му-

зыкальном мире: в очередных программах Кусевпцкого были впервые даны

новая редакция Второго фортепианного концерта (8 мая) и халдейское

заклинание «Семеро их» (29 мая). К премьере Концерта Сергей Сергеевич

готовился с особым рвением: «Это такой бесовской трудности вещь, что я

уже два месяца ничего не сочиняю, только учу его на фортепиано»,— писал

он МясковскомуНо великолепная пьеса, несмотря на блестящее автор-

ское исполнение, не нашла поддержки у парижской критики (так же как

и ранее прозвучавший Концерт для скрипки). «Второй концерт был принят

сдержанно,— сообщал Прокофьев. — По-видимому мне, несмотря на пере-

делку, не удалось достаточно развить оркестровое сопровождение». Но

причину неуспеха, думается, надо было искать не столько в оркестровке,

сколько в общей несозвучности этого романтически возвышенного сочине-

ния господствовавшим в Париже конструктивистским тенденциям. «Зато

«Семеро их» имели бурный успех и действительно, эта вещь мне уда-

лась»,— читаем мы в том же письме Прокофьева^. Сочинение было испо-л-

нено два раза подряд: «Публика даже слегка обиделась, что Кусевицкий

поставил «Семеро их» дважды в одной программе для пущего, как он ду-

мал, вразумления».

Для французской аудитории это был очередной шок, вызвавший бурю

разноречивых суждений. «Колдовская сила заклинания,— сообщал один из

критиков,— так подействовала на публику, что половина была возмущена,

другая же — в том числе много музыкантов — признавалась, что ее окол-

довала стихийная сила этого неслыханного искусства» Видный компози-

тор импрессионистской школы Флорап Шмитт, передавая впечатление о

кантате, вспоминал «завывающий шабаш, невероятно потрясший нас»

Однако же экзотический опус, поразивший парижан, был тогда же по-

ложен на полку и больше не возобновлялся, в то время как холодно встре-

ченные инструментальные концерты вскоре завоевали повсеместную славу.

В том же сезоне Сергей Сергеевич впервые познакомился с симфони-

ческой пьесой Артура Онеггера «Pacific 231». Признавая «незначительность

содержания» урбанистического опуса, он тем не менее был захвачен воле-

вым напором и оркестровой фантазией автора. «Одна из наиболее обратив-

ших на себя новинок изображает бег канадийского транспасифического

паровоза,— писал он Мясковскому,— но не столько механическую сторону

' Письмо от 4 мая 1924 г.

2 К Н. Мясковскому от 1 июня 1924 г.

' Из статьи Рене Дюменпля в парижской газете «Le Monde» от 10 марта 1953 г.

* Сб. «Сергеи Прокофьев. Статьи и материалы», стр. 382.

247:

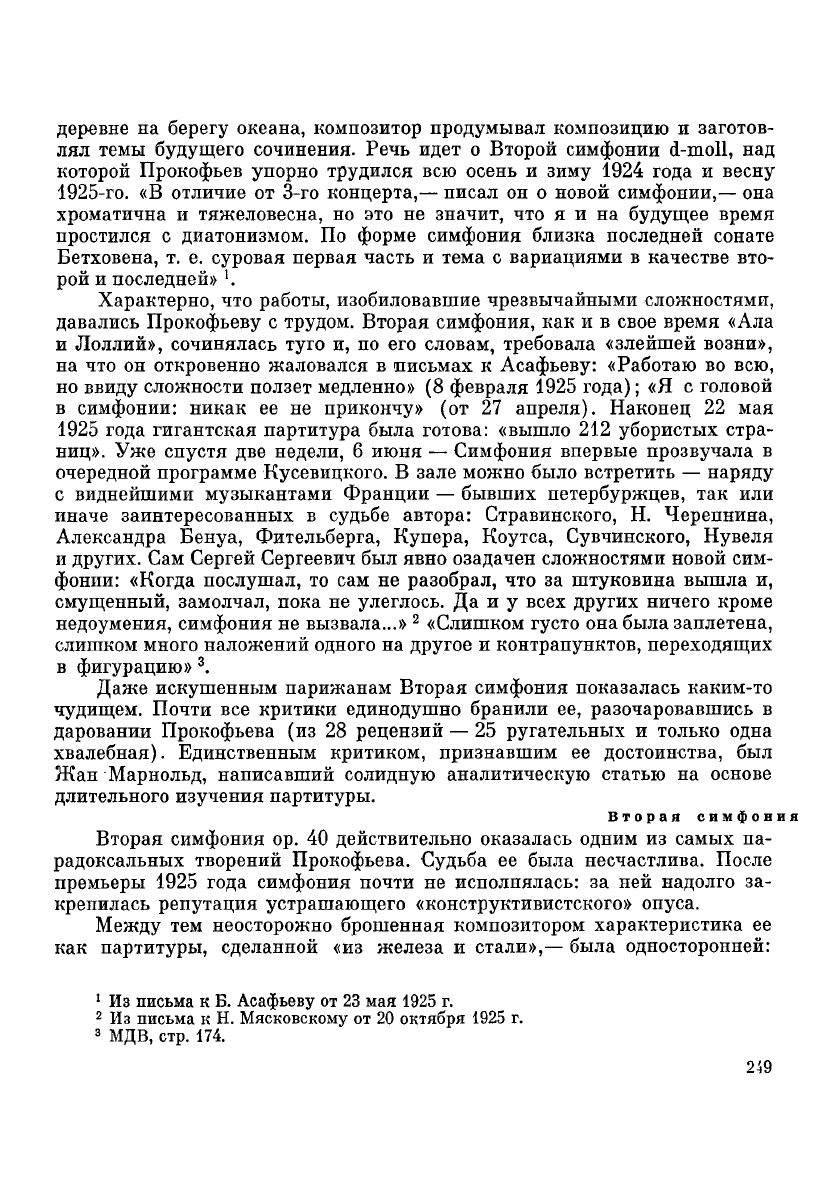

с. Прокофьев, шарж М. Ларионова во

французской газете «Comoedia» от 19 мая

1921 г.

бега, сколько аллегорию его устремленности; меня лично интересовало,

конечно, не то, что он хотел изобразить, а техника звуковая, весьма меня

поразившая». Можно предположить, что и бурный успех «Семеро их», и

опыт онеггеровского «Pacific 231», и упорный нажим со стороны критики,

не раз обвинявшей его в пристрастии к романтической «старомодности» —

все это наталкивало мысль Прокофьева на создание нового монументаль-

ного опуса, который находился бы вполне на уровне современности — в па-

рижском понимании этого слова. Раздосадованный композитор решил до-

казать парижанам, что он способен писать не менее современно, нежели

участники «Шестерки».

Так возник план симфонического произведения, которое по замыслу

автора, «было бы сделано из железа и стали».

Кусевицкий, только что занявший пост руководителя Бостонского

оркестра, сразу же дал гарантию, что новый онус будет немедленно испол-

нен в Париже и в Америке. Уже летом 1924 года, отдыхая в вандейской

248:

деревне на берегу океана, композитор продумывал композицию и заготов-

лял темы будущего сочинения. Речь идет о Второй симфонии d-moll, над

которой Прокофьев упорно трудился всю осень и зиму 1924 года и весну

1925-го. «В отличие от 3-го концерта,— писал он о новой симфонии,— она

хроматична и тяжеловесна, но это не значит, что я и на будущее время

простился с диатонизмом. По форме симфония близка последней сонате

Бетховена, т. е. суровая первая часть и тема с вариациями в качестве вто-

рой и последней»

Характерно, что работы, изобиловавшие чрезвычайными сложностями,

давались Прокофьеву с трудом. Вторая симфония, как и в свое время «Ала

и Лоллий», сочинялась туго и, по его словам, требовала «злейшей возни»,

на что он откровенно жаловался в письмах к Асафьеву: «Работаю во всю,

но ввиду сложности ползет медленно» (8 февраля 1925 года); «Я с головой

в симфонии: никак ее не прикончу» (от 27 апреля). Наконец 22 мая

1925 года гигантская партитура была готова: «вышло 212 убористых стра-

ниц». Уже спустя две недели, 6 июня — Симфония впервые прозвучала в

очередной программе Кусевицкого. В зале можно было встретить — наряду

с виднейшими музыкантами Франции — бывших петербуржцев, так или

иначе заинтересованных в судьбе автора: Стравинского, Н. Черепнина,

Александра Бенуа, Фительберга, Купера, Коутса, Сувчинского, Нувеля

и других. Сам Сергей Сергеевич был явно озадачен сложностями новой сим-

фонии: «Когда послушал, то сам не разобрал, что за штуковина вышла и,

смущенный, замолчал, пока не улеглось. Да и у всех других ничего кроме

недоумения, симфония не вызвала...»

^

«Слишком густо она была заплетена,

слишком много наложений одного на другое и контрапунктов, переходящих

в фигурацию»

Даже искушенным парижанам Вторая симфония показалась каким-то

чудищем. Почти все критики единодушно бранили ее, разочаровавшись в

даровании Прокофьева (из 28 рецензий — 25 ругательных и только одна

хвалебная). Единственным критиком, признавшим ее достоинства, был

Шан Марнольд, написавший солидную аналитическую статью на основе

длительного изучения партитуры.

Вторая симфония

Вторая симфония ор. 40 действительно оказалась одним из самых па-

радоксальных творений Прокофьева. Судьба ее была несчастлива. После

премьеры 1925 года симфония почти не исполнялась: за ней надолго за-

крепилась репутация устрашающего «конструктивистского» опуса.

Между тем неосторожно брошенная композитором характеристика ее

как партитуры, сделанной «из железа и стали»,— была односторонней:

' Из письма к Б. Асафьеву от 23 мая 1925 г.

2 Из письма к Н. Мясковскому от 20 октября 1925 г.

3 МДВ, стр. 174.

249:

«нндустриально-урбанистический» характер ей, в сущности, не свойствен.

Обе частп — особенно вторая — рождают совсем иные ассоциации, обра-

щенные то к языческой стихии «скифства»; то к миру русских сказок и

скоморошин или к чарующей поэзии северных пейзажей.

Из Автобиографии Прокофьева известно, что еще в 1917 году он заду-

мал «Русскую симфонию». Примечателен в связи с этим прогноз Асафьева

о том, что именно Вторая ирокофьевская симфония сможет продолжить

традицию русского эпического симфонизма. В 1925 году

критик писал: «Интересно... будет знакомство с недавно законченной Про-

кофьевым симфонией. Найдет ли он путь к искомому, к синтезу, к

русской симфонии не субъективно-эмоционального

т ИИ а?» ' Из этого высказывания можно заключить: что Сергей Сергеевич

еще до отъезда за рубеж делился с Асафьевым своей мечтой о «Русской

симфонии» и мог тогда же воспринять некоторые важные советы своего

старшего друга. Напомним о многозначительной его реплике в письме к

Асафьеву (1925): «Дрожу, что с симфонией не окажусь на заданной

т о б о ii высот е».

И вот, слушая нынче это гигантское звуковое полотно, действительно

воспринимаешь его как современную «Русскую симфонию» объективно

эпического плана. Первоначальный план «миниатюрного» цикла разросся

до громадных масштабов, а русское эпическое начало переплелось с отзву-

ками урбанизма, отчасти порожденными парижским окружением. Но за

диковато жестким натиском первой части с ее тембровыми нагроможде-

ниями следует такое поэтичное обобщение русской сказочности, русского

лирического распева и скоморошьей скерцозиости, какого мог достичь

только глубоко национальный художник, крепко связанный с традициями.

Художественная интуиция Прокофьева оказалась вернее и глубже

преходящих увлечений: задумав удивить парижан чудовищной «железной

конструкцией», он, в сущности, свернул на другую дорогу — к русской

национальной эпопее, обновленной современными средствами. Быть мо-

жет, в этом сложном синтезе сочетались п воздействия Стравинского (пе-

риода «Весны священной»), и — в меньшей мере — отзвуки новой фран-

цузской музыки, и — главное — собственные поиски автора (от «Алы и

Лол.чия» и «Шута» до заклинаний «Семеро их»)

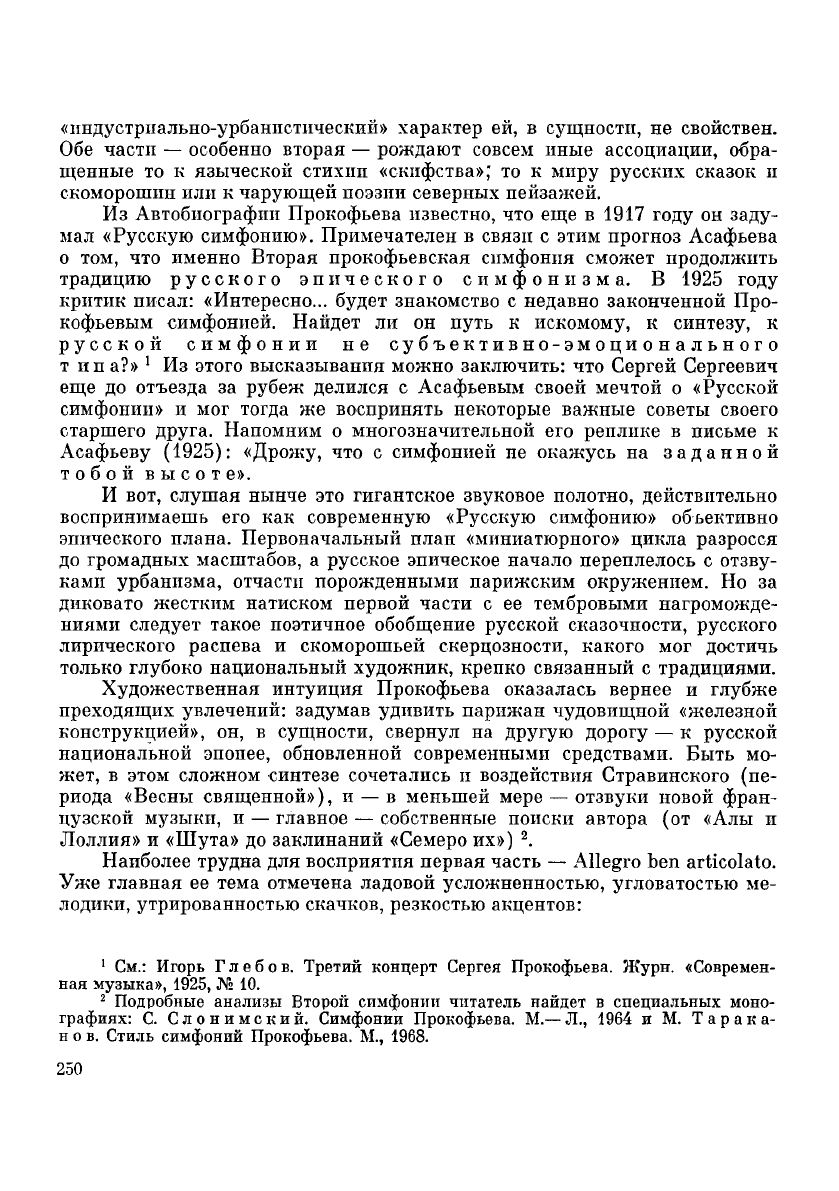

Наиболее трудна для восприятия первая часть — Allegro ben articolato.

Уже главная ее тема отмечена ладовой усложненностью, угловатостью ме-

лодики, утрированностью скачков, резкостью акцентов:

' См.: Игорь Глебов. Третий концерт Сергея Прокофьева. Журн. «Современ-

ная музыка», 1925, № 10.

^ Подробные анализы Второй симфонии читатель найдет в специальных моно-

графиях: С. Слонимский. Симфонии Прокофьева. М.—Л., 1964 и М. Тарака-

нов. Стиль симфоний Прокофьева. М., 1968.

250: