Милькович Н. Жизнь и история Земли

Подождите немного. Документ загружается.

201

202

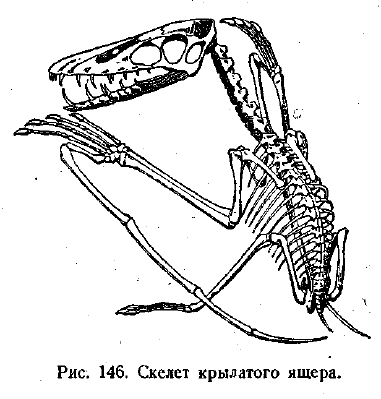

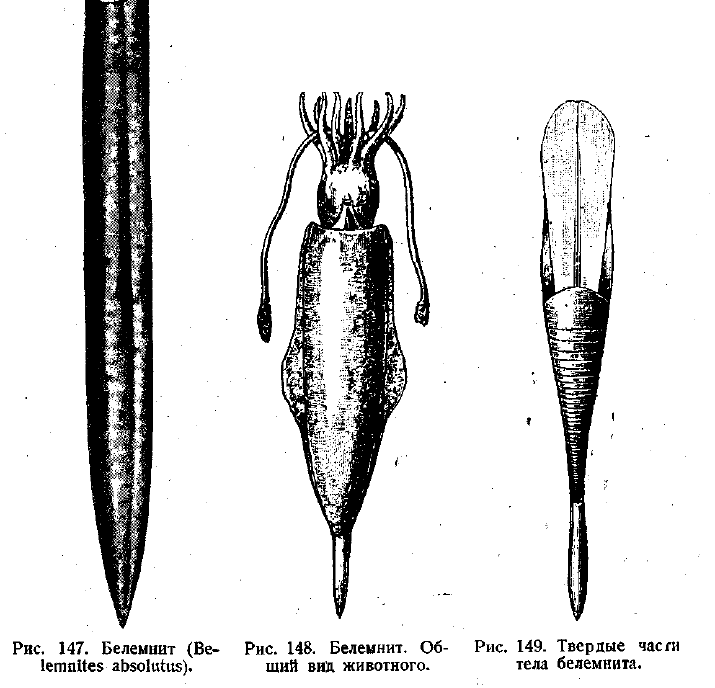

Из обитателей моря мезозойской эры мы уже упоминали аммонитов. В

триасе к ним присоединилась еще одна группа головоногих моллюсков —

белемниты. Всем известны их остатки (чортовы пальцы) в виде известковых

конусов с углублением на одном конце (рис. 147). Редкие находки полных

остатков их позволили восстановить организацию этих животных (рис. 148).

Подобно аммонитам мягкое тело белемнита помещалось первоначально в

ряде раковинок, имевших форму наперстка; с возрастом, однако, тело его

перерастало раковину и как бы обволакивало ее снаружи: раковина из на-

ружной становилась внутренней; вокруг ее нарастал в виде чехла известко-

вый конус, выдвигавшийся из задней части тела. Таким образом -внутренние

камеры (фрагмокон) входили как пробка в» углубление (альвеолю) конуса

(рис. 149). Наряду с аммонитами белемниты являются руководящими фор-

мами .для мезозойских

отложений

1

.

К концу мелового периода вся

богатая фауна рептилий вымирает,

и на смену ей приходит новый

органический мир — мир

млекопитающих и птиц. Скудные

остатки первичных

млекопитающих известны с

триасовой эпохи. По всей

вероятности, млекопитающие

1

Совершенно неправильно называют конусы белемнитов «окаменелостями»: они не «ока-

менели» после смерти животного, они и при жизди ег,о были такими «окаменелыми». Вот поче-

му эти конусы всегда состоят из извести, между тем как фрагмоконы, как и камеры, аммонитов,

могли заполняться всевозможными минеральными веществами — песчаником, фосфоритом,

коячеданом.

203

произошли еще в конце пермской эпохи от одной из групп рептилий, близких

к тероморфам. Следовательно, они уже существовали в течение всего мезо-

зоя. По рстаткам их скелетов и зубов можно заключить, что они принадлежа-

ли к низшим отрядам— сумчатым и насекомоядным. В органическом мире

мезозоя они, однако, играли весьма скромную роль. В тогдашних условиях

их органиация не представляла никаких особых преимуществ, и господство

принадлежало всецело рептилиям. Только с изменением внешних условий

это господство оказалось нарушеным в пользу млекопитающих. Надо пом-

нить, что рептилии принадлежат к животным холоднокровным, т. е. не обла-

дают постоянной температурой тела. В условиях мягкого и однообразного

климата мезозоя» рептилии развивались прекрасно. Но с меловой эпохи кли-

мат начинает изменяться: наступает некоторое охлаждение, в кольцах древе-

сины деревьев ясно сказываются сезонные колебания температуры, диффе-

ренцируются климатические поясы на земле, и вообще обостряются клима-

тические контрасты. Все это гибельно сказывается на рептилиях, всецело

зависящих от внешнего тепла и неприспособленных к перенесению крайно-

стей климата.

Наоборот, млекопитающие

и птицы, зимой и летом, на

севере и на юге сохраняющие

температуру тела неизменной,

оказываются менее зависимыми

от неблагоприятных условий.

Естественно, что в борьбе за

жизнь они начинают

постепенно выходить

победителями.

Вообще вопрос о

вымирании животных

принадлежит к числу трудней-

ших вопросов геологии. В то

время как одни ученые ищут

причин вымирания в

изменениях климата, другие

склонны искать причины смены

фаун в прямой борьбе за существование между различными группами жи-

вотных: указывают, например, что как в свое время развитие головоногих

положило конец существованию трилобитов, так в конце мезозоя появление

костистых рыб привело в короткое время к исчезновению самих головоногих.

Здесь уже вопрос переносится на почву соревнования организмов между со-

бою и, следовательно, сравнительной высоты двух конкурирующих органи-

заций. Причиной вымирания одной группы могут оказаться какие-нибудь

внутренние недочеты в ее организации. К числу таких недочетов относится

крайняя и односторонняя специализация: сильно специализированная форма

204

при малейшем изменении внешних условий может очутиться на краю гибели.

С другой стороны, и недостаточная специализация может быть опасна для

организма. Хороший пример этому мы видим в истории птиц.

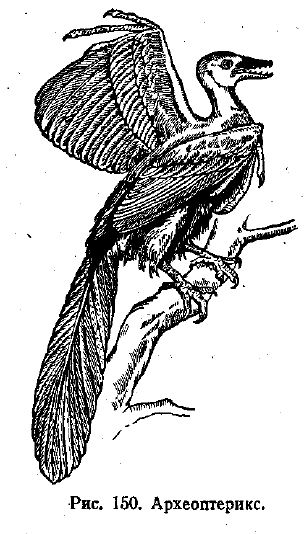

Птицы произошли несомненно от рептилий, но только не тех летающих

рептилий, о которых мы упоминали. С меловой эпохи нам известны уже ске-

леты настоящих птиц, обладающих, впрочем, еще зубами. В самом же конце

юрского периода жил организм, который обычно рассматривается как , фор-

ма, переходная между рептилиями и птицами: это был археоптерикс (рис.

150), Покрытый перьями, снабженный крыльями, он в то же время имел зу-

бы, длинный хвост и функционировавшие в виде когтей пальцы передних

конечностей, утраченные впоследствии птицами. Археоптерикс просущест-

вовал очень недолго и вымер, и почти не приходится сомневаться, что не из-

лишняя, а, наоботот, недостаточная специализация вычеркнула его из списка

205

живых: его передние конечности

совмещали в себе слишком

различные задачи и, конечно, ни

одну из них не разрешали вполне

удовлетворительно.

Меловой период недаром

заслужил название «эпохи великого

вымирания». Вымирание постигло

тогда не только рептилий и

аммойитов с белемнитами: все

существовавшее до сих пор

равновесие в органическом мире бы-

ло резко нарушено. Ввиду этого мы не

в праве в поисках причин этого массо-

вого вымирания обращаться только

к недочетам крыла археоптерикса

или нервной системы стегозавра.

Причины вымирания лежат глубже.

В конечном счете они, по нашему

мнению, кроются в воздействии

земных недр на внешний лик земли

в егоцелом. Замечательно, что уже

н,е раз и прежде, в давно минувшие

геологические эпохи, органический

мир переживал подобные кризисы, из которых выходил совершенно обнов-

ленным; к этим кризисам геология чаще всего и приурочивает крупные под-

разделения своей хронологии, и бросается в глаза, что кризисы эти совпадали

с моментами пробуждения тектонических сил, с взрывами вулканической

деятельности, с резкими перемещениями суши и моря. Эндогенные силы

могли при этом двояко влиять на органический мир: во-первых, вулканиче-

ские извержения, доставляя на поверхность земли те или другие вещества,

могли изменять химизм гидросферы и атмосферы; в отдельных случаях ядо-

витые вещества могли даже вызывать катастрофическую гибель животных;

во-вторых, эндогенные, силы изменяли лик земли, карту земли и, следова-

тельно, климат. Это все изменяло установившиеся отноше ния в живой при-

роде, предъявляло к организмам новые требования. В результате происходи-

ла колоссальная «чистка» фауны и флоры.

206

С изменением ландшафтов земли изменялась и растительность. Именно

это и произошло во вторую половину мелового периода, когда вместо хвой-

ных выступили высшие покрытосемянные.

Юрская и меловая системы. Ни одна система слоев не изучена с такой

полнотой, как юрская. Это объясняется тем, что система эта представлена в

Европе слоями, очень разнообразными и быстро сменяющими друг друга, и

тем, что руководящие формы юры — аммониты — принадлежат, как мы уже

говорили, к организмам, быстро эволюционировавшим и дававшим массу

разнообразных видов. Все это можно повторить в значительной степени и

про меловую систему.

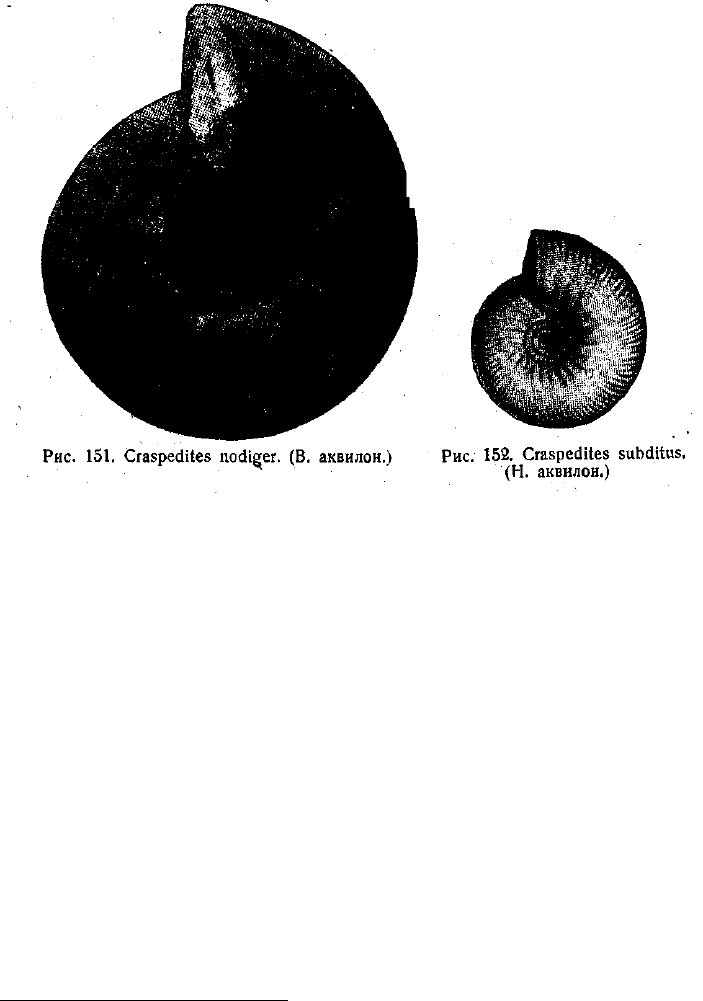

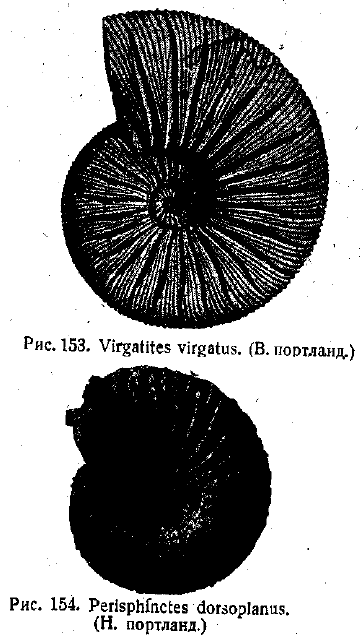

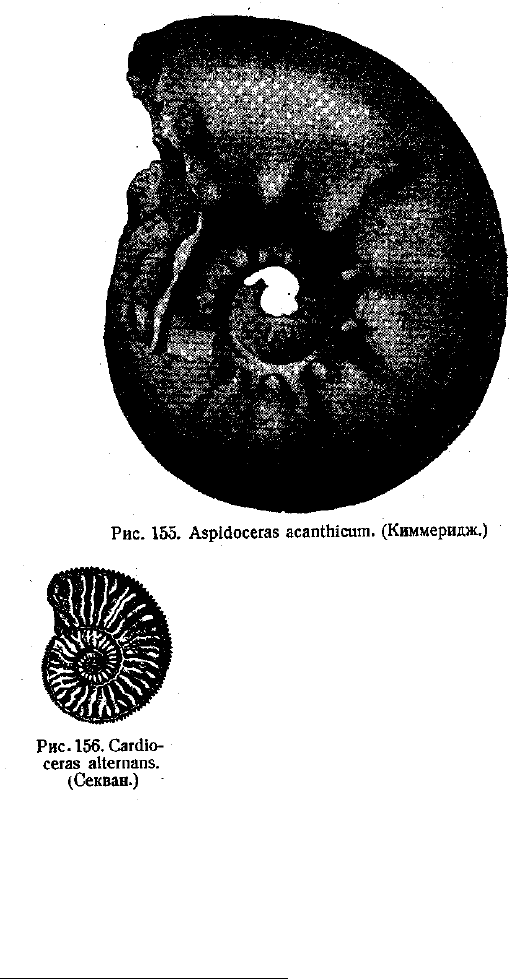

На западе принято деление юрской системы на три отдела: нижний —

лейас, средний—доггер и верхний — мальм

1

. Отделы разделяются далее на

ярусы, причем общепринятым является деление лейаса на 3 яруса, доггера на

2 и мальма на 6. Приведем названия последних ярусов сверху вниз: 6) акви-

лонский, 5) портландский, 4) киммериджский, 3) еекванский, 2) оксфордский

и 1) келловейский. Ярусы в свою очередь разделяются еще на отделы и зоны,

причем каждая зона характеризуется тем или другим аммонитом. На поме-

щенных здесь рисунках изображены два аквилонских аммонита (Craspendites

nodiger — рис. 151 — верхняя зона аквилона, Craspedites subditus — рис. 152

— нижняя зона), два портландских (Virgatites virgatus — рис. 153 и

Perisphinctes dorsoplanus — рис. 154), один киммериджский (Cardioceras alter-

1

Доггер и мальм в прежнее время назывались вместе оолитовой формацией.

207

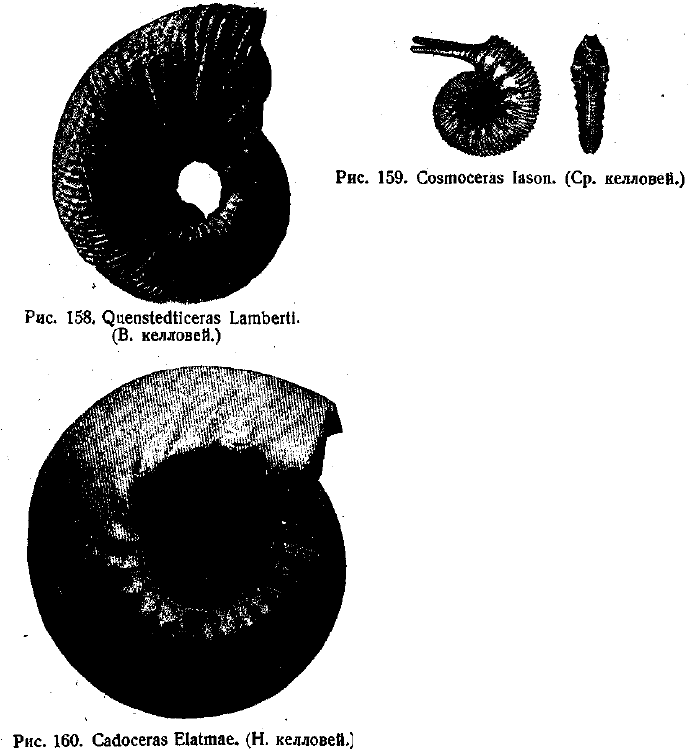

nans — рис. 155), один секванский (Aspidoceras acanthicum — рис. 156), один

оксфордский (Cardioceras coratum — рис. 157) и три келловейских (Quensted-

ticeras Lamberti — рис. 158 — верхняя зона, Comsmoceras Iason — рис. 159 —

средняя, и Cadoceras Elatmae — рис. 160 — нижняя. Вместе с аммонитами

изменяются от яруса к ярусу и белемниту.

Мы уже говорили выше о том, какое значение имеет изучение аммони-

тов для вопросов общей биологии, для теории эволюции.

Не. меньшее значение имеют аммониты и в деле решения чисто геоло-

гических задач: умея различать по аммонитам один ярус от другого, мы по-

лучаем возможность следить за изменениями очертаний морских бассейнов в

течение юрского периода. Впрочем, обе задачи — и палеонтологическая

(изучение аммонитов самих по себе) и геологическая (изучение пластов, в

которых те или другие аммониты находятся)— тесно связаны друг с другом:

ярусы можно точно разграничить, если будут точно изучены формы аммони-

тов, а, с другой стороны, эволюцию аммонитов можно только тогда правиль-

но по-, нять, -когда вся толща осадков детально расчленена на последова-

тельные горизонты. В прежнее время геологи различали только самые основ-

ные типы аммонитов; соответственно этому и в юрской толще усматривали

лишь наиболее крупные отделы.

В дальнейшем наука пошла по

пути более и более детальной

разработки и

палеонтологического и

геологического материала.

Так как основы изучения

юрских отложений были

заложены на Западе, то,

естественно, что первое время

русские геологи стремились

прежде всего приравнять наши

юрские отложения тем ярусам,

которые были уже установлены в

Западной Европе. Но на первых

порах эта параллели-зация была

проведена лишь в самых грубых

чертах: в середине XIX в. всю рус-

скую юру относили к Оксфорду и к

келловею. Только начиная с 80-х го-

дов изучение юры приняло более уг-

лубленный характер, и юрская толща

у нас стала расчленяться более де-

тально. Сперва, однакр, это расчлене-

ние коснулось лишь более низких

этажей юрской толщи, для всех же

208

более высоких напластований, лежащих выше

Оксфорда, Никитин предложил название «волжского»

яруса. По воззрениям Никитина, в эпоху волжского

яруса наше юрское море потеряло связь с морем

западно-европейским и получило своеобразную

фауну, резко отличную от верхне-юрской фауны

Англии, Франции и Германии. Это явление было

аналогично тому, что уже установлено было для

Южной Европы: в Южной Европе, в силу особенно-

стей ее климата, отлагались осадки с фауной иного

типа, чем на севере, и этим верхне-юрским слоям

средиземноморской области было присвоено название «титонских» слоев

1

.

По мысли Никитина, средиземноморскому тйтону и должен был

СООТЁСТ-

ствовать волжский ярус у нас.

1

Слои с титонской фауной встречаются у нас в Крыму и на Кавказе.

209

Это мнение встретило возражение со стороны академика Павлова, кото-

рый доказывал, что фауна волжского яруса не настолько отличается от соот-

ветствующей фауны Западной Европы, чтобы нужно было вводить новое

название, и вполне приравнивал волжский ярус англо-французскому порт-

ланду. Но и он, впрочем, верхнюю половину волжского яруса Никитина при-

нужден был выделить в особый ярус — аквилонский, учитывая несомненное

своеобразие самых верхних юрских ископаемых у нас. Дело, конечно, заклю-

чается тут не в названиях, а в том, что, признавая идентичность волжского

яруса и портланда, мы тем самым допускаем факт существования сообщения

между двумя морскими бассейнами, т. е. должны построить карту юрских

материков и морей иначе, чем в том случае, если допустим полную изоляцию

этих бассейнов. Как видно, чисто палеонтологический спор об английских и

московских аммонитах имеет самое тесное отношение к вопросу об истории

лика земли. Мы приводили уже и раньше карты морей минувших периодов,

но как они, спрашивается, составляются? Для этого необходимо в громадном

числе пунктов изучить разрезы земной коры и детально расчленить их на

ярусы и зоны, отмечать мощность слоев, их минеральный состав, и только

тогда, сопоставляя все эти разрезы, можно установить ряд постепенных из-

менений в судьбе данного бассейна; наконец, как бы накладывая друг на дру-

га карты морей отдельных зон и ярусов, мы можем получить общую карту

какого-нибудь периода, подобную приведенным выше.

Приведем один пример. В портландских отложениях под Москврй раз-

личают 2 зоны, из которых нижняя характеризуется аммонитом, изображен-

ным на рис. 154. Если бы мы собрали все сведения о том, где еще у нас обна-

жаются слои с этим аммонитом (и его обычными спутниками), то выяснилось

бы следующее:

210

интересующая-нас зона портланда

развита в Тверской, Костромской,

Вятской, Вологодской, Сев.-Двинской,

Архангельской губ., в, обл. .Коми,

Нижегородской, Ульяновской,

Самарской, Оренбургской, Тульской

губ. и по р. Уралу. Не так

определенно присутствие этой

зоны во Владимирской, Яро-

славской и Рязанской губ. Нанеся

все указанные районы на карту,

мы получаем общую карту того

моря, в котором обитал наш

аммонит (рис. 161 : это море в

виде неширокого пролива

направлялось от Полярного

океана в Туркестан, образуя изгиб

в сторону подмосковного края.

Интересно, что фауна той же зоны

встречена и в Польше: возможно

поэтому, что польский бассейн

имел сообщение с подмосковным.

Тотчас же над описанным слоем в

московском портлан-- де лежат

слои уже иной зоны, характеризуемой аммонитом — виргатитом (рис. 153).

Если мы и для этой зоны выполним такое же построение, карта получится

иного вида (рис. 162). Вывод нетрудно сделать: с переходом от одной зоны к

другой море изменило свои очертания: исчезло сообщение его с Польшей,

замкнулся и пролив, шедший на север. Море превратилось в подмосковный

залив более обширного туркестанского бассейна. Ясно: 1) что все эти изме-

ненения не могли не отразиться на физико-географических условиях порт-

ладского моря и 2) что они происходили, конечно, не сразу, а постепенно:

фауна моря должна была тоже изменяться.. А между тем здесь перед нами