Лысенко В.Д., Грайфер В.И. Разработка малопродуктивных нефтяных месторождений

Подождите немного. Документ загружается.

между рядами скважин L = 500 м и L = 1000 м, а также гори

зонтальная длина горизонтальных скважин /г = 250 м и /г =

= 500 м.

Рассматриваемый фактический типовой профиль эксплуа

тационного объекта показан на рис. 4.10. Нефтяной пласт со

стоит из двух проницаемых слоев каждый толщиной 4,88 м и

одного разделяющего непроницаемого прослоя тоже толщиной

4,88 м. При общей горизонтальной длине горизонтальной

скважины /г = 500 м эффективная горизонтальная длина по

одному обособленному нефтяному слою равна 167 м.

В рассматриваемой ситуации:

при вертикальных скважинах и расстоянии между скважи

нами в рядах 2о = 500 м геометрические внутренние и внеш

ние фильтрационные сопротивления:

юн = ю1 = ю2 =— •ln—— = — •ln 500 =1,063;

н 1 2 2п 2ft • rc 2п 2ft^ 0,1

при 2о = 500 м и L = L 1 = L 2 = 500 м

Q1 = Q 2 L = 1,

1 2 2о

при 2о = 500 м и L = L 1 = 1000 м

Q1 = L = I000 = 2;

2о 500

при горизонтальных скважинах и расстоянии между сква

жинами в рядах 2о = 1000 м геометрическое внутреннее филь

трационное сопротивление:

при монолитном нефтяном пласте (когда общая толщина

равна эффективной толщине пласта ha6 = h^ = 9,76 м)

1 *, 2о h , h -

ю н = ю1 = ю 2 = — • I In— = — • In-

2п 1 lT I1 2п • rc

1 L 1000 9,76 , 9,76 - птэтстп

=— • In

-----

+

-----

•In

-------

1 = 0,237679

2п + 250 250 0,1.

при /г = 250 м;

1 Zln 1000 = 9,76 9,76 -

2л

ю н = ю1 = ю2 =— • In

-----

= —— •ln—■— I = 0,118839

н 1 2 , 500 500 2л • 0,1.

при I1 = 500 м;

255

при двухслойном нефтяном пласте (когда псл = 2, ha6

14,64 м и h ^ = 9,76 м)

1 J ln 2^ ha6 • псл ^ he6 .In hэф

ю н = ю1 = ю 2 = — •! In

------

—

---

— + — • In

2п I 1г • ^ф 1г псл • 2^ rC

=± j I000IW 2 + = 0,414590

2п + 250^ 9,76 250 2^ 2n 0,1j

при 1г = 250 м;

1 L 100044,64^2 14,64 1 9,76 - 0 O94720

юн = ю, = ю2 =— •! In

--------------

+—— •In

---------

1 = 0,294720

н 1 2 2п + 500^ 9,76 500 2^ Hf 0,1/

при 1г = 500 м;

геометрическое внешнее фильтрационное сопротивление:

при 2a = 1000 м и L = 500 м

Q1 = Q2= J 00.=0,5;

1 2 1000

при 2a = 1000 м и L = 1000 м

Q1 = = 1.

1 1000

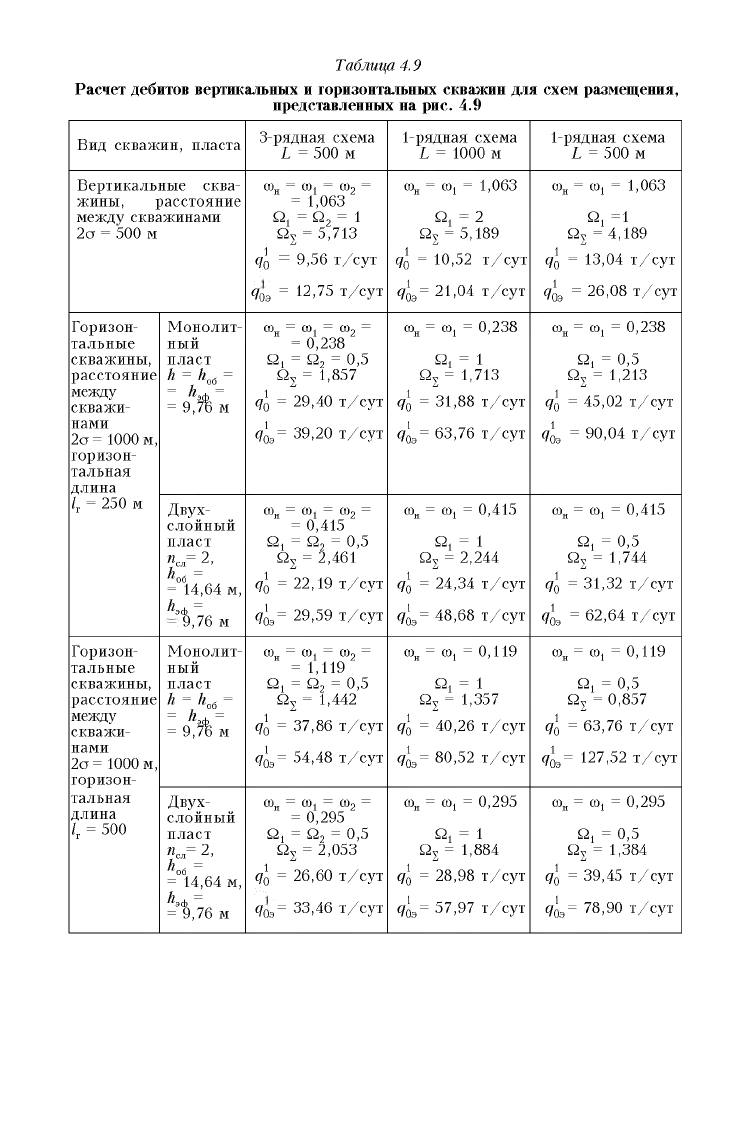

Для условий рассматриваемого нефтяного месторождения

k • h

(

-----

= 0,555 т/(сут^ат), м. = 2 и | = 0,410), для рассмотрен

ных в технико-экономическом обосновании коэффициента неф-

теизвлечения (ТЭО КИН) вариантов размещения вертикаль

ных и горизонтальных скважин, представленных на рис. 4.9,

для модели монолитного нефтяного пласта с толщиной h =

= ha6 = h^ = 9,76 м и модели двухслойного нефтяного пласта

псл = 2 с общей толщиной ha6 = 14,64 м и эффективной толщи

ной hэф = 9,76 м, при принятой в ТЭО КИН разности забой

ных давлений нагнетательных и добывающих скважин (Р сн -

- Р сэ) = (400-160) = 240 ат были сделаны расчеты: геометри

ческих внутренних, внешних и общих фильтрационных со

противлений (ю, Q и Q2), амплитудного дебита на 1 проект

ную скважину ( q0 ) и амплитудного дебита на 1 добывающую

256

скважину (ql3 = q0э •1 + m; m - число добывающих скважин на 1

m

нагнетательную скважину, при 3-рядной схеме m = 3, при 1

рядной схеме m = 1). Дебит на 1 проектную скважину опреде

ляется по формуле

1 k• h (сн- рс э ) 0555 (400-160) 54,612 ,

q0 = — ^ = 0,555 ^ =

-------

т/сут.

^ Qj Qj Qj

Полученные таким образом результаты представлены в

табл. 4.9.

Анализ полученных результатов показывает, что при при

менении вертикальных скважин переход от 3-рядной схемы

размещения добывающих скважин к 1-рядной схеме при про

чих равных условиях приводит к увеличению дебита на 1 про

ектную скважину в 1935064 = 1,364 раза и на 1 добывающую сква-

26,08

жину в 12 75 = 2,045 раза.

Следующий переход при 1-рядной схеме размещения от

вертикальных скважин к горизонтальным с одновременным

увеличением расстояния между горизонтальными скважинами

вдвое, с 2о = 500 м до 2о = 1000 м, при их горизонтальной

длине I1 = 250 м приводит к увеличению дебита на 1 проект-

31,32

ную скважину в 1 304 = 2,402 раза; а при их горизонтальной

длине больше I1 = 500 м - в -39^005. = 3,025 раза.

Общее увеличение дебита на 1 проектную скважину при

переходе от 3-рядной схемы размещения вертикальных сква

жин к

1-рядной схеме горизонтальных скважин с горизонталь

ной длиной I1 = 500 м - в 3995 5 = 4,127 раза. Такой же переход,

но в идеальных условиях в случае монолитного нефтяного

пласта без разделяющего непроницаемого прослоя при гори

зонтальной длине горизонтальных скважин /г = 500 м дает об

щее увеличение дебита на 1 проектную скважину в

63’ 76 6 6 69

9 56 = 6,669 раза.

Таким образом, здесь был сделан проектный расчет дебитов

вертикальных и горизонтальных скважин при различных схе

мах их размещения с учетом фактической продуктивности и

257

Таблица 4.9

Расчет дебитов вертикальных и горизонтальных скважин для схем размещения,

представленных на рис. 4.9

Вид скважин, пласта

3-рядная схема

L = 500 м

1-рядная схема

L = 1000 м

1-рядная схема

L = 500 м

Вертикальные сква

жины, расстояние

между скважинами

2а = 500 м

Юн = ^i = ^2 =

= 1,063

Q1 = Q2 = 1

Qx = 5,713

q1J = 9,56 т/сут

%э = 12,75 т/сут

юн = ю1 = 1,063

Q1 = 2

Qx = 5,189

q° = 10,52 т/сут

q^ = 21,04 т/сут

юн = ю1 = 1,063

Q1 =1

Qx = 4,189

q0 = 13,04 т/сут

q0э = 26,08 т/сут

Горизон

тальные

скважины,

расстояние

между

скважи

нами

2а = 1000 м,

горизон

тальная

длина

1г = 250 м

Монолит

ный

пласт

h = hC6 =

= hэ* =

= 9,76 м

юн = ^1 = ^2 =

= 0,238

Q1 = Q2 = 0,5

Qx = 1,857

q° = 29,40 т/сут

q (0э = 39’20 т/сут

юн = ю1 = 0,238

Q1 = 1

Qx = 1,713

q° = 31,88 т/сут

q (0э = 63,76 т/сут

юн = ю1 = 0,238

Q1 = 0,5

Qx = 1,213

q° = 45,02 т/сут

q0э = 90,04 т/сут

Двух

слойный

пласт

Псл= 2’

Kf, =

= 14,64 м,

К э * =

H 9,76 м

Юн = ^1 = ^2 =

= 0,41 5

Q1 = Q2 = 0,5

Qx = 2,461

q° = 22,19 т/сут

q (0э = 29,59 т/сут

юн = ю1 = 0,415

Q1 = 1

Qx = 2,244

q° = 24,34 т/сут

q (0э = 48,68 т/сут

юн = ю1 = 0,415

Q1 = 0,5

Qx = 1,744

q° = 31,32 т/сут

q0э = 62,64 т/сут

Горизон

тальные

скважины,

расстояние

между

скважи

нами

2а = 1000 м,

горизон

тальная

длина

1г = 500

Монолит

ный

пласт

h = he6 =

= К эФ , =

= 9,76 м

Юн = ^1 = ^2 =

= 1,119

Q1 = Q2 = 0,5

Qx = 1,442

q° = 37,86 т/сут

q (0э = 54,48 т/сут

юн = ю1 = 0,119

Q1 = 1

Qx = 1,357

q° = 40,26 т/сут

q0э = 80,52 т/сут

юн = ю1 = 0,119

Q1 = 0,5

Qx = 0,857

q° = 63,76 т/сут

q0э = 127,52 т/сут

Двух

слойный

пласт

Псл= 2’

he6 =

= 14,64 м,

К э * =

= 9,76 м

Юн = ^1 = ^2 =

= 0,295

Q1 = Q2 = 0,5

Qx = 2,053

q° = 26,60 т/сут

qo3 = 33,46 т/сут

юн = ю1 = 0,295

Q1 = 1

Qx = 1,884

q° = 28,98 т/сут

q(1э = 57,97 т/сут

юн = ю1 = 0,295

Q1 = 0,5

Qx = 1,384

q° = 39,45 т/сут

q(1э = 78,90 т/сут

геологического строения нефтяного пласта. При этом было по

казано, что наличие в пределах нефтяного пласта разделяю

щего непроницаемого прослоя существенно (на 24-38 %, или в

1,31-1,62 раза) снижает дебит горизонтальных скважин.

4.5. ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ СКВАЖИНЫ-ЕЛКИ

В нашей стране известны огромные запасы нефти, исчис

ляемые многими сотнями миллионов тонн, находящиеся в ма

лопроницаемых малопродуктивных нефтяных пластах и мес

торождениях. Многие такие месторождения были открыты

давно и очень давно - более 10, 20 и даже 30 лет назад, но

никогда не вводились в промышленную разработку из-за своей

абсолютной экономической убыточности. Их средние коэффи

циенты продуктивности разведочных скважин примерно в 10

20 раз ниже, чем скважин на основном девонском горизонте

известного Ромашкинского месторождения в Татарии и в 100—

200 раз ниже, чем скважин на основных продуктивных плас

тах известного Самотлорского месторождения в Западной Си

бири.

Для ввода этих малопродуктивных нефтяных месторожде

ний в экономически рентабельную промышленную разработку,

конечно, нужны налоговые льготы, но этого совершенно недо

статочно, и нужны коренные изменения в конструкции сква

жин, в технике и технологии их эксплуатации.

Возможными средствами (одним из возможных средств)

решения этой проблемы являются: гидроразрыв нефтяных

пластов и применение горизонтальных скважин, вернее, сква

жин с горизонтальной частью. Эти технические средства уже

практически применялись 30-40 лет назад; но к настоящему

времени, во-первых, они усовершенствованы, во-вторых, по

требность в экономически рентабельной разработке малопро

дуктивных пластов и месторождений резко обострилась, по

скольку увеличилась доля таких разведанных запасов нефти и

уменьшилась доля разрабатываемых высокопродуктивных и

среднепродуктивных запасов нефти.

Но при рассмотрении практического применения таких

сильнодействующих технологических средств, как гидроразрыв

нефтяных горизонтальных скважин, надо учитывать не только

возможное резкое снижение фильтрационного сопротивления

нефтяных пластов, но и возможное резкое увеличение нерав

номерности вытеснения нефти закачиваемой водой. К сожале

нию, к настоящему времени многие теоретические решения

259

выполнены для модели однородного монолитного нефтяного

пласта и тиражируют изначально принятый оптимизм, между

тем не все так просто и положительно. Известны слова: гладко

было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. По

этому в теоретических решениях обязательно надо учитывать

созданную природой устойчивую неоднородность нефтяных

пластов: их слоистость, наличие проницаемых продуктивных

слоев и разделяющих их непроницаемых непродуктивных

прослоев, число слоев, послойную неоднородность по прони

цаемости, долю эффективной толщины слоев в общей толщине

нефтяного пласта.

Основной образ нефтяного пласта, базирующийся на зна

нии многих нефтяных месторождений Татарии, Мангышлака

и Западной Сибири: пласт состоит из 3-4-5 обособленных

нефтяных слоев, разделенных 2-3-4 непроницаемыми просло

ями; при этом толщина отдельного слоя 2-3-4 м и толщина

прослоя тоже 2-3-4 м; разброс значений проницаемости по

слоям хаотический, среднее различие проницаемостей двух

слоев в 3-4 раза; наблюдаемые по скважинам значения эффек

тивной толщины и продуктивности можно распространять на

ограниченные зоны радиусом всего 200-300 м; соответственно

при расстоянии между скважинами больше 400-600 м разброс

этих значений совершенно хаотический, только соответствую

щий функции распределения. И если все это учесть при опре

делении производительности горизонтальной скважины, то

ее преимущество перед вертикальной скважиной существен

но уменьшается. Кстати, уже самые начала подземной гидро

динамики, а именно, рассмотрение плоскопараллельной и пло

скорадиальной фильтрации жидкости позволяет оценить верх

ний предел увеличения производительности горизонтальной

скважины в однородном монолитном пласте без разделяющих

непроницаемых прослоев: производительность горизонтальной

скважины не может быть выше производительности галереи.

Поэтому, если горизонтальная скважина заменяет одну верти

кальную скважину, то ее производительность не может быть

больше, чем в 5,5 раза. А с учетом фактической слоистости

пластов производительность выше всего в 2-3 раза. Но если

горизонтальная скважина заменяет 3 вертикальные скважины,

то ее производительность будет выше производительности

одной вертикальной скважины в 6 -8 раз. Однако при этом

возникает новая острая проблема: к существующей, природой

созданной неоднородности нефтяных пластов добавляется

значительная искусственно созданная самим человеком

(антропогенная) неравномерность вытеснения нефти зака

260

чиваемой водой - значительная геометрическая неоднород

ность.

Рассмотрим механизм возникновения дополнительной гео

метрической неоднородности на примере одного вполне реаль

ного малопродуктивного нефтяного месторождения в Татарии,

по которому решено бурить горизонтальные скважины в тур-

нейском горизонте.

Одна горизонтальная скважина с горизонтальной частью

длиной 400 м заменяет две вертикальные скважины, пробурен

ные по равномерной квадратной сетке, расстояние между кото

рыми равно 400 м.

Турнейский горизонт имеет общую толщину 48 м, эффек

тивную толщину 12 м и 8 слоев, каждый с эффективной тол-

й 12 . .

щиной -8 = 1,5 м.

Из 400 м горизонтальной части скважины только

12

400 • 48 = 100 м проходят по слоям по эффективной толщине,

и по каждому слою длина горизонтальной части всего

1^ 0 = 12,5 м. Но поскольку все слои разобщены прослоями, то

400 м общей длины горизонтальной части фактически превра

щены в 12,5 м эффективной горизонтальной части в каждом

обособленном слое и в целом по нефтяному пласту.

При этом по каждому слою расстояние между такими гори

зонтальными частями соседних скважин оказывается равным

800 - 12,5 = 787,5 м.

А если доля эффективной толщины в общей толщине вдвое

больше, то горизонтальная часть по каждому обособленному

слою тоже вдвое больше 12,5 • 2 = 25 м и расстояние по слою

между соседними скважинами равно 800 - 25 = 775 м.

А если число слоев вдвое меньше, то горизонтальная часть

по каждому обособленному слою будет вдвое больше 25 • 2 = 50 м

и расстояние между соседними скважинами будет 800 - 50 =

= 750 м.

Так возникают большие расстояния между скважинами, де

формирование и разрежение сетки скважин со всеми извест

ными отрицательными последствиями.

Поскольку от горизонтальной части длиной в 400 м по каж

дому обособленному слою остается всего 12,5-25-50 м, то есть

смысл вместо горизонтальных скважин создавать скважины-

елки, т.е. вертикальные скважины с короткими горизонталь

ными ветвями в каждом обособленном слое.

Под скважиной-елкой понимается обычная вертикальная

261

скважина с обычной перфорацией, у которой дополнительно

были созданы горизонтальные каналы. Эти каналы добавлены

к стволу скважины, как ветви к стволу дерева. До этого сква

жину уже эксплуатировали в качестве добывающей или нагне

тательной, выявили неудовлетворительно работающие части

толщины нефтяных пластов и дополнительные горизонталь

ные каналы осуществили избирательно в нужных местах, что

бы увеличить текущую и суммарную добычу нефти.

Будем рассматривать нефтяной пласт толщиной h. Приме

нена равномерная квадратная сетка скважин с расстоянием

между соседними скважинами 2о. Будем рассматривать учас

ток, дренируемый одной скважиной, с площадью (2о)2 и пери

метром 4^2о. Радиус скважины rc. В пределах толщины нефтя

ного пласта по стволу скважины равномерно расположены n

горизонтальных каналов, каждый длиной / и радиусом rc.. При

этом в пределах пласта выделяется n гидродинамически обо

собленных слоев. Будем рассматривать один такой слой тол

щиной h. = h . В пределах этого слоя в центре рассматривае

мого участка находится скважина (часть вертикальной скважи

ны длиной h.) и один горизонтальный канал. Рассматривае

мый участок разделим на два участка: центральный (в окрест

ности скважины и горизонтального канала) и периферий

ный - весь остальной рассматриваемый участок за вычетом

центрального участка. Размеры центрального участка, в соот

ветствии с идеями и результатами И.А. Чарного, прямо связа

ны с толщиной слоя h.. Площадь центрального участка равна

(/ + 2rc + h.)(2rc + h.), его периметр равен (2/ + 4^2гс + 4h.).

В пределах центрального участка фильтрационное сопро

тивление вертикальной скважины равно

фильтрационное сопротивление горизонтального канала равно

в пределах центрального участка вертикальная скважина и

горизонтальный канал действуют параллельно, поэтому сум

мировать надо величины, обратные их фильтрационным со

противлениям, и от полученной суммы переходить к результи

рующему фильтрационному сопротивлению:

£

k h. 2л

2nrC

262

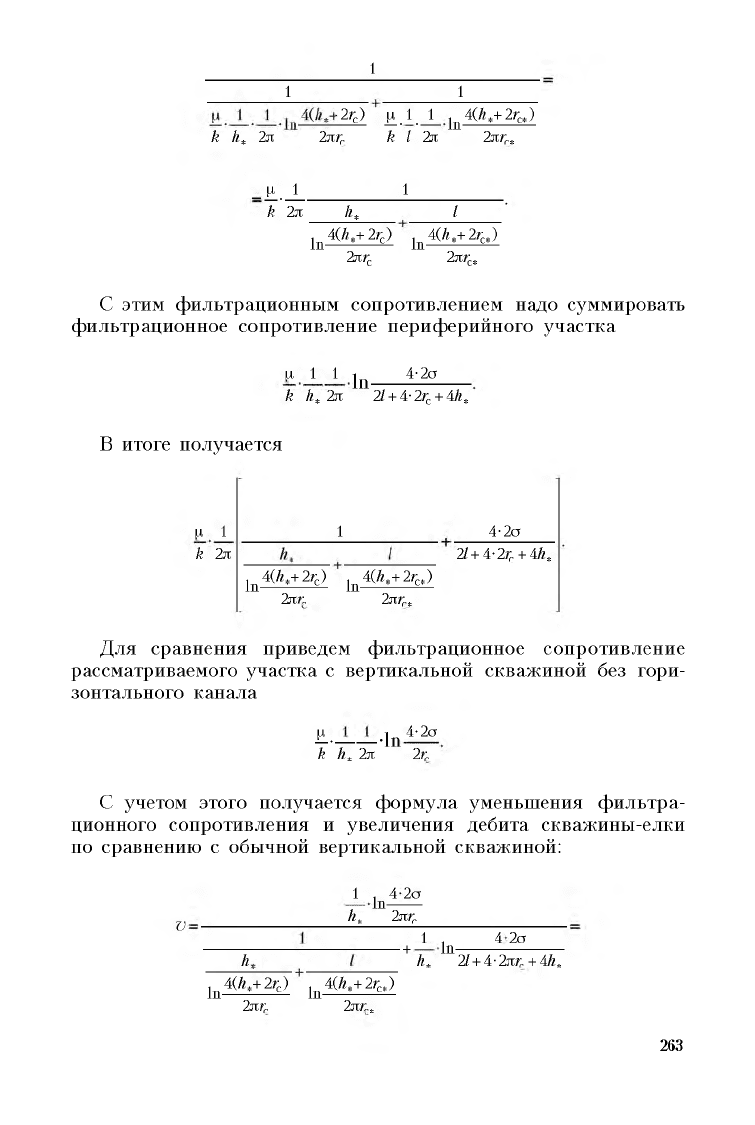

1

■ 2rc)

k h* 2л 2nrc

£. 1.1 _ in4(h,+ 2rCT)

k I 2л 2лгг,

1 1

_

£. J

___________

1__________

k 2л h* I

ln 4(h,+ 2rc) in4(h,+ 2rc.)

2nrc 2nrc*

С этим фильтрационным сопротивлением надо суммировать

фильтрационное сопротивление периферийного участка

£ 1 1 In 4.2а

k h* 2п 21 + 4.2rc + 4h*

В итоге получается

£ 1

k 2л

4.2а

21 + 4 . 2rc + 4h*

ln 4(h,+ 2rc) in4(h«+ 2r„)

2лх 2лг„

Для сравнения приведем фильтрационное сопротивление

рассматриваемого участка с вертикальной скважиной без гори

зонтального канала

4 .2а

£ . ——— .In

k h* 2л 2rc

С учетом этого получается формула уменьшения фильтра

ционного сопротивления и увеличения дебита скважины-елки

по сравнению с обычной вертикальной скважиной:

1 4 2а

ln

h* 2nrc

1 4 2а

+ ln

h* 2l + 4.2nrc + 4h*

ln 4(h*+ 2rc) in 4(h * + 2rc*)

2nrc 2nr„*

1

v

h

263

, 4-2о

In

-----

. 4-2о

- + In—

l 2l + 4-2rc + 4—

ln 4(h,+ 2r.) h, in 4(h,+ 2rc,)

2nrc 2nrc,

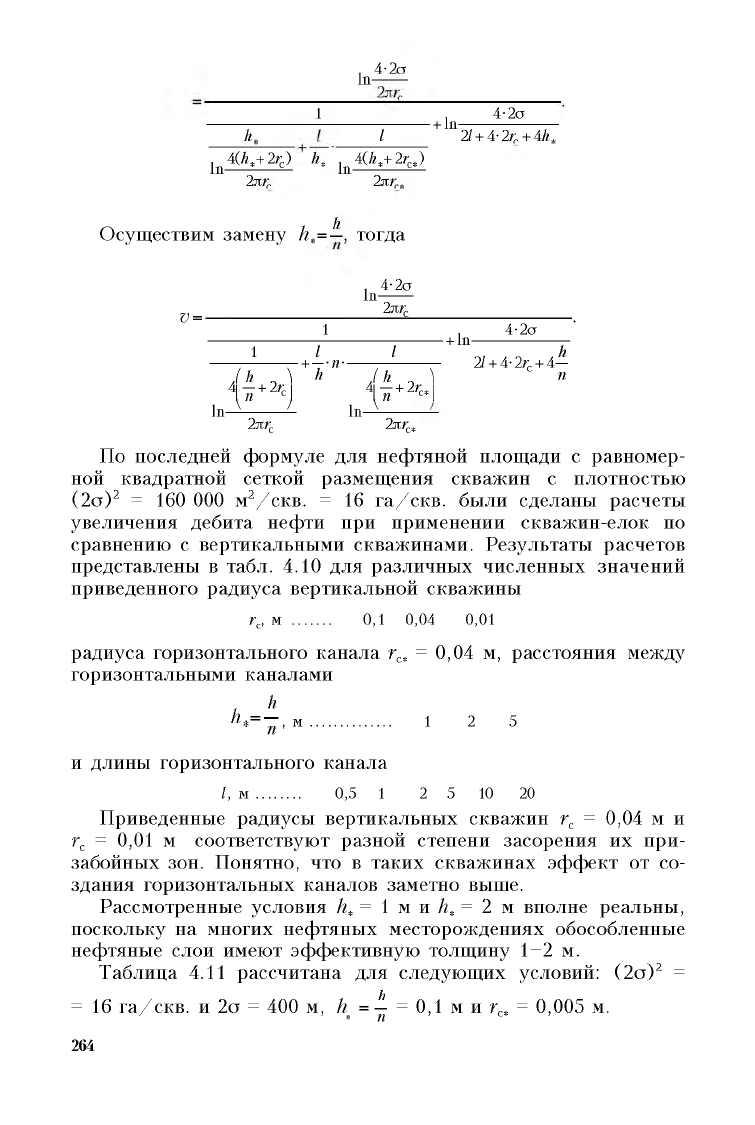

Осуществим замену h,=—, тогда

1

—

, 4-2о

In

-----

v=

__________________

2nc

________________

1 , 4-2о '

-----------------

;

-----------

;

-------

+ In

--------------

—

1 l l 2l 4 2 4 h

----

;

-------

T + T - n

-----

;--------T 2l + 4-2rc + 4—

.* h 2 \ h I h 2 - n

4In + 2rc| 4In + 2rc*l

ln-+

-------

1 In-+--------

2nrc 2nrc,

По последней формуле для нефтяной площади с равномер

ной квадратной сеткой размещения скважин с плотностью

(2о)2 = 160 000 м2/ск в. = 16 га/скв. были сделаны расчеты

увеличения дебита нефти при применении скважин-елок по

сравнению с вертикальными скважинами. Результаты расчетов

представлены в табл. 4.10 для различных численных значений

приведенного радиуса вертикальной скважины

rc, м

........

0,1 0,04 0,01

радиуса горизонтального канала rc, = 0,04 м, расстояния между

горизонтальными каналами

h h

h*= n , м ................. 1 2 5

и длины горизонтального канала

I, м

.........

0,5 1 2 5 10 20

Приведенные радиусы вертикальных скважин rc = 0,04 м и

rc = 0,01 м соответствуют разной степени засорения их при

забойных зон. Понятно, что в таких скважинах эффект от со

здания горизонтальных каналов заметно выше.

Рассмотренные условия h, = 1 м и h, = 2 м вполне реальны,

поскольку на многих нефтяных месторождениях обособленные

нефтяные слои имеют эффективную толщину 1-2 м.

Таблица 4.11 рассчитана для следующих условий: (2о)2 =

h

= 16 га/скв. и 2о = 400 м, h = — = 0,1 м и rc, = 0,005 м.

7 J * n

264