Ляликов Б.А. Источники и системы теплоснабжения промышленных предприятий. Часть 2

Подождите немного. Документ загружается.

Источники и системы теплоснабжения промышленных

предприятий. Часть II: учебное пособие / Б. А. Ляликов. –

2-е изд., стер. – Томск: Изд-во ТПУ, 2008. –172 с.

51

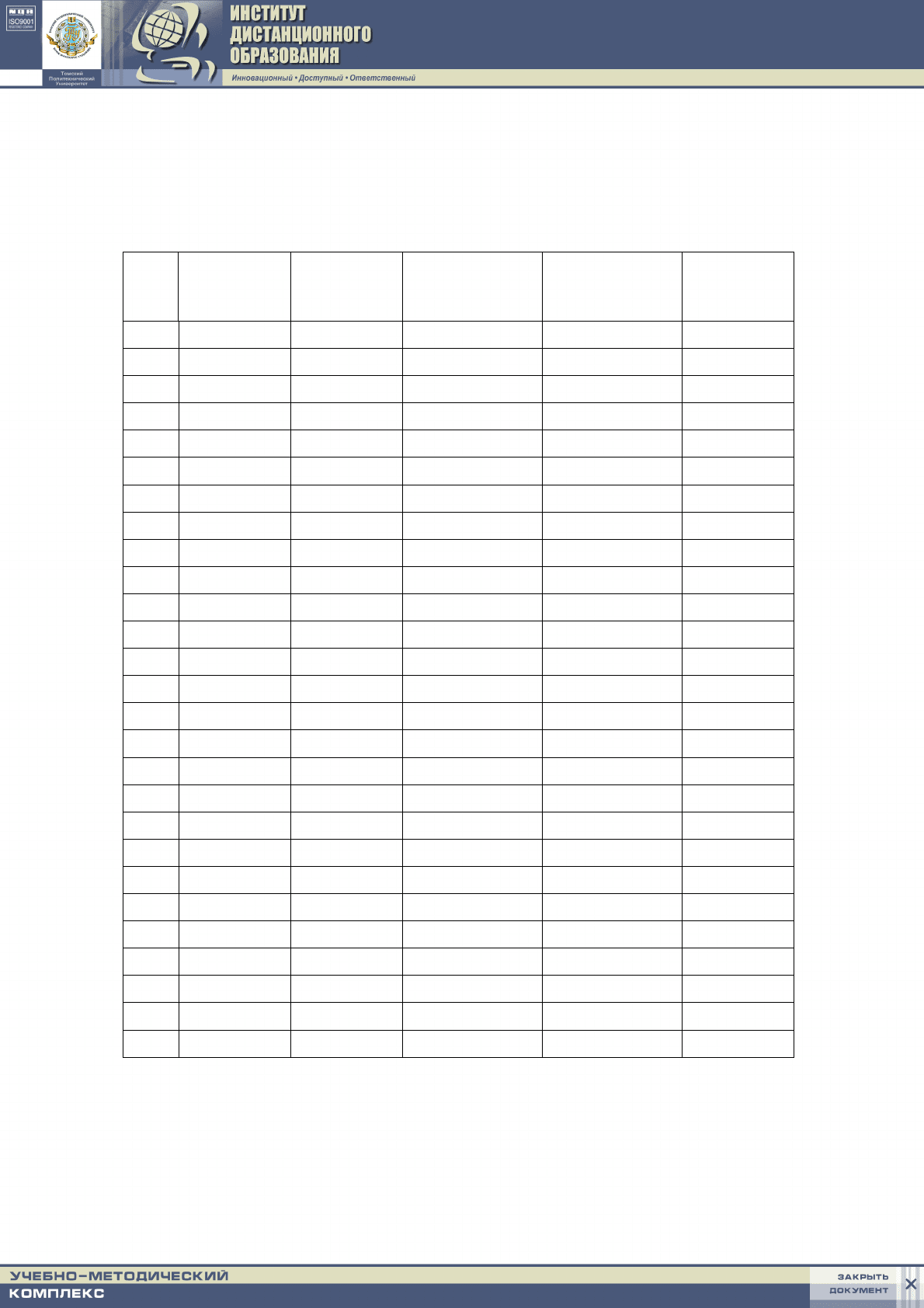

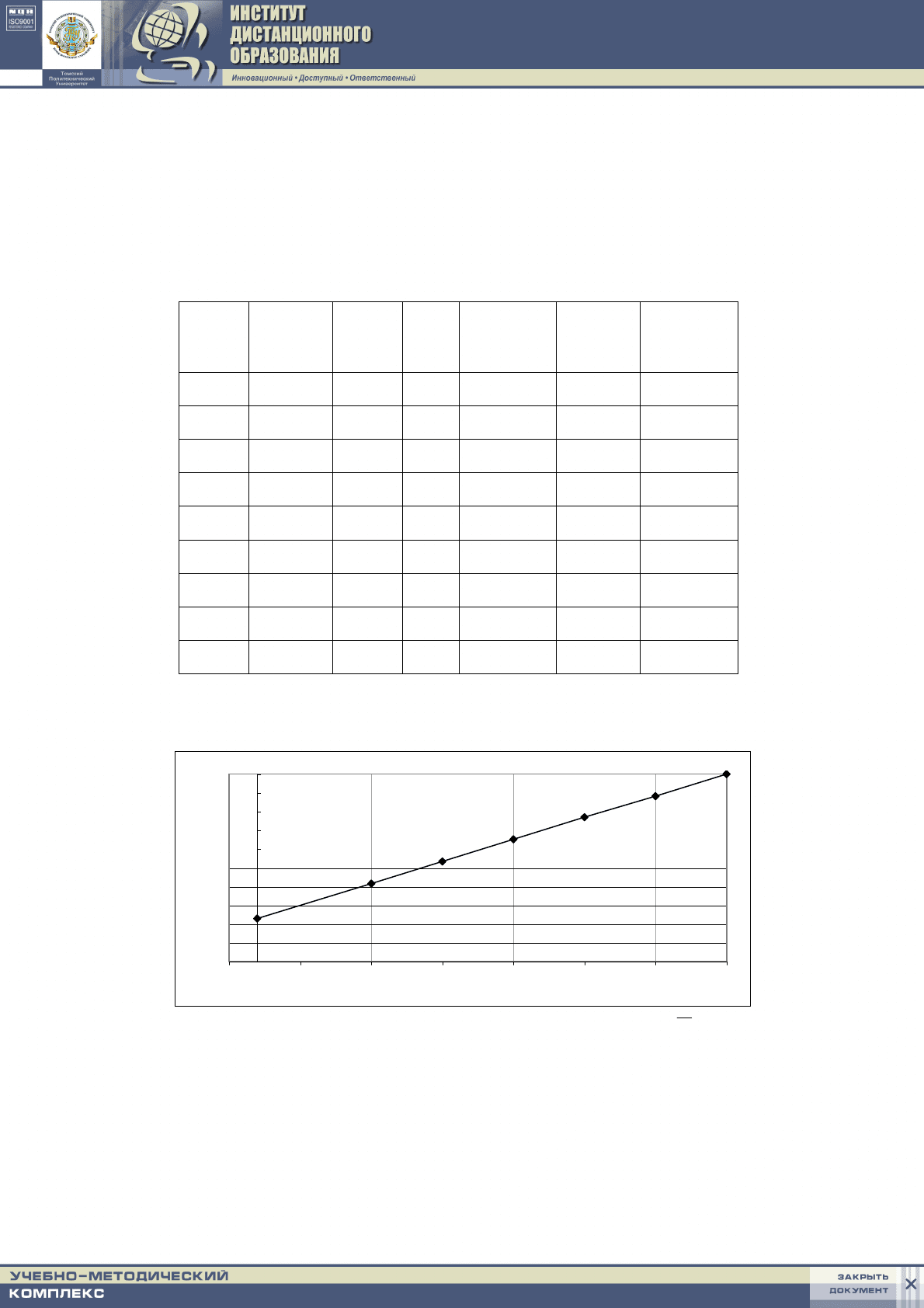

В табл. 2.6 приводятся основные геометрические характеристики,

расход и скорость воды на участках.

Таблица 2.6

Таблица исходных данных

№

уч.

Диаметр

D

у

, м

Длина

L, м

Сум. коэф. м.с.

ξ

Расход воды

G

св

, т/ч

Скорость

w, м/с

1 0.080 24.0 1.2 5.160 0.292

2 0.080 77.0 0.9 5.160 0.292

3 0.080 67.0 1.0 5.160 0.292

4 0.100 53.0 1.0 10.320 0.374

5 0.070 4.0 0.9 5.160 0.382

6 0.080 22.0 0.9 5.160 0.292

7 0.100 63.0 1.2 10.320 0.374

8 0.150 50.0 1.0 20.640 0.333

9 0.080 30.0 1.2 5.160 0.292

10 0.150 150.0 1.0 25.800 0.416

11 0.080 23.0 1.2 5.160 0.292

12 0.080 23.0 1.0 5.160 0.292

13 0.150 115.0 1.0 36.120 0.582

14 0.080 37.0 1.5 5.160 0.292

15 0.100 18.0 1.2 7.875 0.286

16 0.150 145.0 1.0 49.055 0.791

17 0.100 50.0 1.5 10.344 0.375

18 0.100 15.0 1.2 7.875 0.286

19 0.100 40.0 1.0 18.219 0.661

20 0.100 28.0 1.0 7.875 0.286

21 0.150 40.0 1.0 26.094 0.421

22 0.100 14.0 1.0 7.875 0.286

23 0.070 37.0 1.0 2.319 0.172

24 0.150 34.0 1.0 36.288 0.585

25 0.200 24.0 1.0 85.343 0.774

26 0.100 10.0 1.0 7.875 0.286

27 0.200 56.0 1.0 93.218 0.845

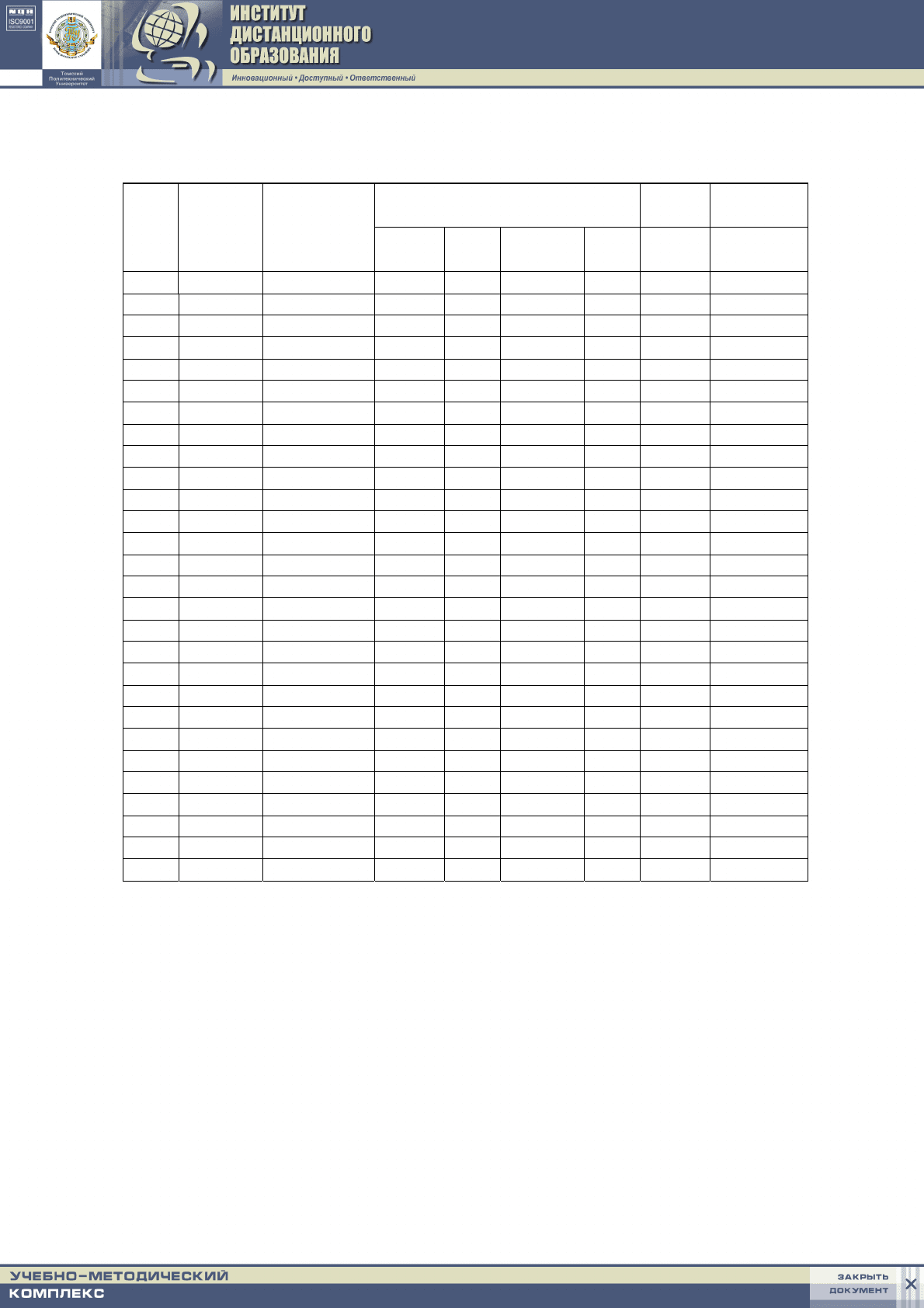

В табл. 2.7 выводятся потери напора на участках нарастающим

итогом от источника теплоснабжения, располагаемые потери напора

в конце участков.

Источники и системы теплоснабжения промышленных

предприятий. Часть II: учебное пособие / Б. А. Ляликов. –

2-е изд., стер. – Томск: Изд-во ТПУ, 2008. –172 с.

52

Таблица 2.7

*** Таблица результатов гидравлического расчета ***

dH от dHр в Потери напора

на участке

ист-ка конце уч.

№

уч.

Поправ.

коэф-т

b

Расч. знач.

уд. потерь

R

л,

мм/м

dH

л,

м

dH

м,

м

dH

c,

м

dH

2c,

м

dH

и,

м

dH

i,

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1.11 2.06 0.049 0.005 0.055 0.109 5.151 14.849

2 1.11 2.06 0.159 0.004 0.162 0.325 5.042 14.958

3 1.11 2.06 0.138 0.004 0.142 0.285 5.001 14.999

4 1.11 2.53 0.134 0.007 0.141 0.283 4.717 15.283

5 1.12 4.16 0.017 0.007 0.023 0.046 4.817 15.183

6 1.11 2.06 0.045 0.004 0.049 0.098 4.869 15.131

7 1.11 2.53 0.160 0.008 0.168 0.336 4.770 15.230

8 1.10 1.20 0.060 0.006 0.065 0.131 4.434 15.566

9 1.11 2.06 0.062 0.005 0.067 0.134 4.437 15.563

10 1.10 1.81 0.272 0.009 0.281 0.561 4.303 15.697

11 1.11 2.06 0.047 0.005 0.052 0.105 3.847 16.153

12 1.11 2.06 0.047 0.004 0.052 0.103 3.845 16.155

13 1.10 3.56 0.409 0.017 0.426 0.851 3.742 16.258

14 1.11 2.06 0.076 0.006 0.083 0.165 3.056 16.944

15 1.11 1.49 0.027 0.005 0.032 0.063 2.954 17.046

16 1.10 6.56 0.951 0.031 0.982 1.964 2.891 17.109

17 1.11 2.55 0.127 0.011 0.138 0.276 2.303 17.697

18 1.11 1.49 0.022 0.005 0.027 0.054 2.082 17.918

19 1.11 7.67 0.307 0.022 0.329 0.657 2.028 17.972

20 1.11 1.49 0.042 0.004 0.046 0.091 1.462 18.538

21 1.10 1.86 0.074 0.009 0.083 0.166 1.371 18.629

22 1.11 1.49 0.021 0.004 0.025 0.050 1.255 18.745

23 1.12 0.87 0.032 0.001 0.034 0.067 1.272 18.728

24 1.10 3.59 0.122 0.017 0.139 0.278 1.205 18.795

25 1.10 4.38 0.105 0.030 0.135 0.270 0.927 19.073

26 1.11 1.49 0.015 0.004 0.019 0.038 0.695 19.305

27 1.10 5.23 0.293 0.036 0.328 0.657 0.657 19.343

Примечание. Пояснение к табл. 2.7:

Графа 1 – порядковый номер участка (см. на рис. П.2.1).

Графа 2 – поправочный коэффициент на эквивалентную шероховатость.

Графа 3 – значения удельных потерь сопротивления R

л

, мм вод. ст./м.

Графа 4 – потери напора на участке из-за трения H

л

, м вод. ст.

Графа 5 – потери напора в местных сопротивлениях H

м

, м вод. ст.

Графа 6 – суммарные потери напора H

с

(на одном трубопроводе), м вод. ст.

Графа 7 – суммарные потери напора на участке 2H

с

(на двух трубопроводах), м вод. ст.

Графа 8 – располагаемый напор в конце участка, м вод. ст.

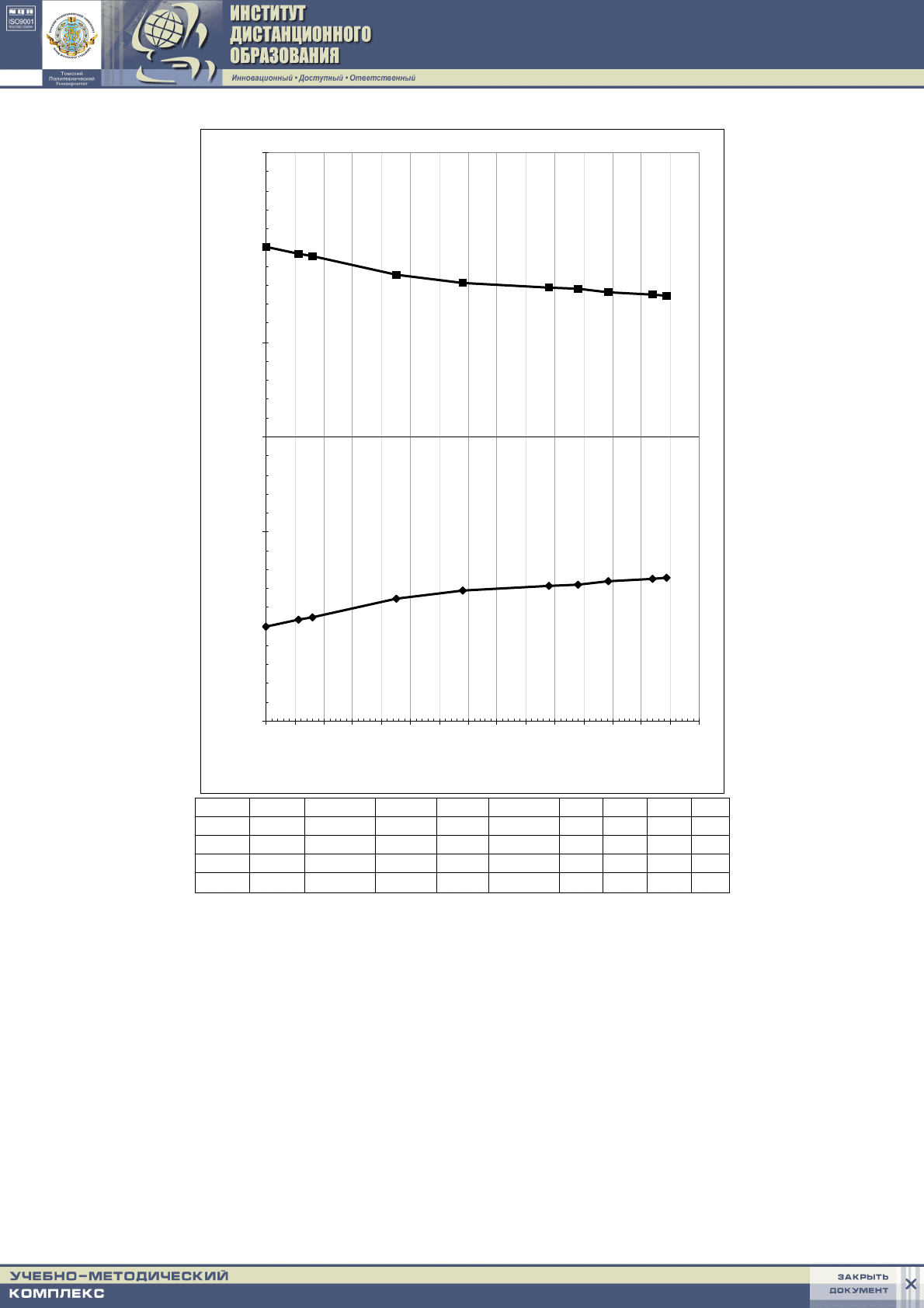

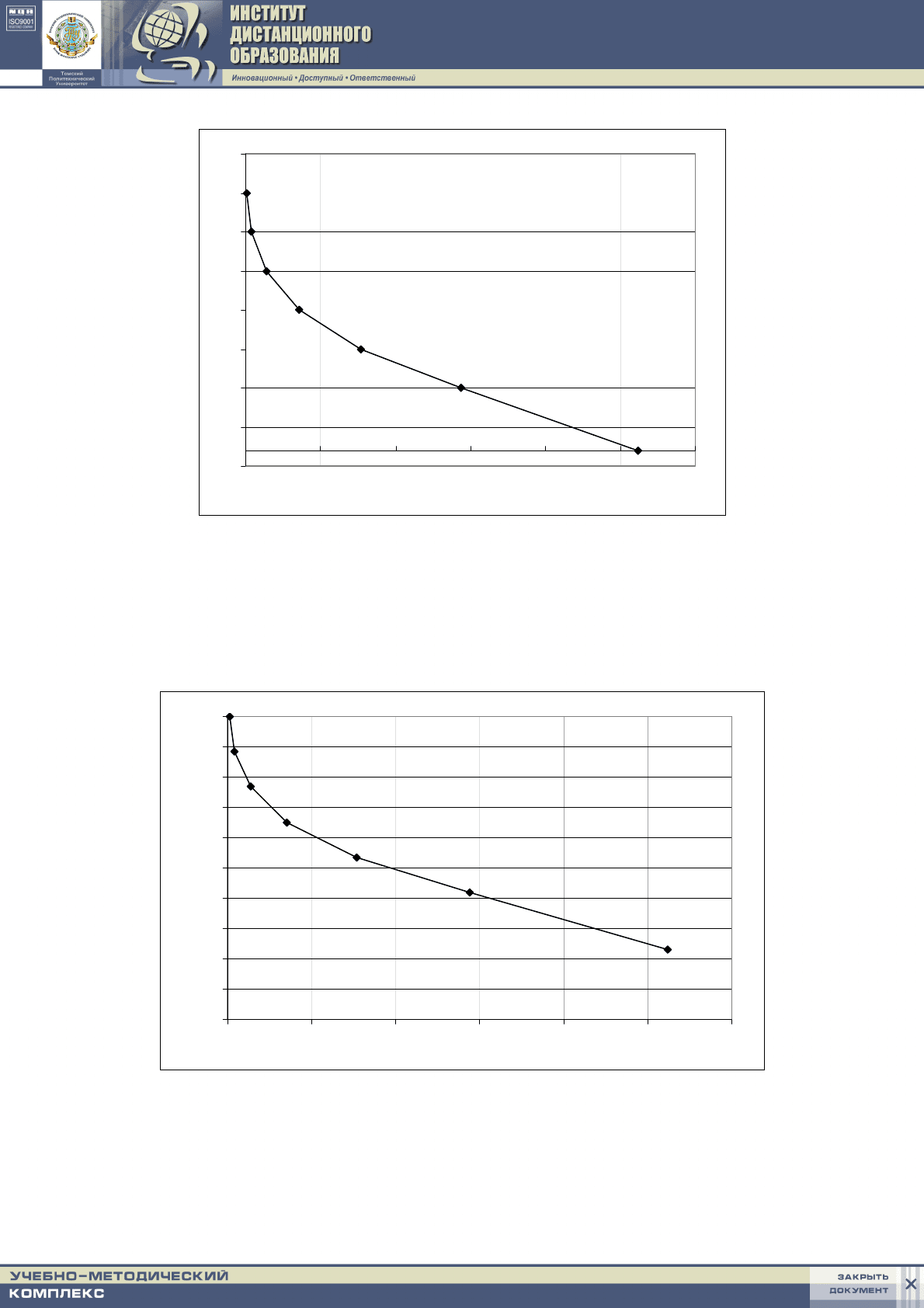

На рис. 2.18 показан пьезометрический график тепловой сети мик-

рорайона № 24 для участков (1–2–4–8–10–13–16–25–27).

Источники и системы теплоснабжения промышленных

предприятий. Часть II: учебное пособие / Б. А. Ляликов. –

2-е изд., стер. – Томск: Изд-во ТПУ, 2008. –172 с.

53

22,576

20,000

20,329

20,464

21,446

21,871

22,152 22,217

22,359

22,521

40,000

39,672

39,537

38,555

38,129

37,849

37,783

37,642

37,479

37,425

15

20

25

30

35

40

45

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750

L

,

м

H , м.в.ст.

№

уч-ка 27 25 16 13 10 8 4 2 1

L, м 56 80 225 340 490 540 593 670 694

d, мм 200 200 150 150 150 150 100 80 80

G, т/ч 93,2 85,3 49,1 36,1 25,8 20,6 10,3 5,2 5,2

ΔH

р

к у

,

19,3 19,1 17,1 16,3 15,7 15,6 15,3 15,0 14,9

Рис. 2.18. Пьезометрический график тепловой сети микрорайона № 24

(участки 1–2–4–8–10–13–16–25–27)

Из графика следует, что располагаемый напор в конце участков те-

пловой сети изменяется от 19,3 до 14,9 м вод. ст. Таким образом, на

абонентских вводах на данных участках возможно использование эле-

ваторных устройств.

Расчет и выбор оборудования тепловых пунктов (подогревателей

ГВС и отопления, элеваторных установок, насосов) приводится в разд. 5.

Характеристики насосов приводятся в Прил. 6 (см. та

бл. П.6.1–6.5).

Источники и системы теплоснабжения промышленных

предприятий. Часть II: учебное пособие / Б. А. Ляликов. –

2-е изд., стер. – Томск: Изд-во ТПУ, 2008. –172 с.

54

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ТЕПЛОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ТЭЦ

3.1. Определение тепловой мощности ТЭЦ

В случае отсутствия в задании на курсовой проект значений тепло-

вых нагрузок, присоединенных к ТЭЦ, производится их расчет по мето-

дике, изложенной в разд. 2.1.

Теплофикационная нагрузка ТЭЦ в общем случае включает расход

тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологи-

ческие нужды:

QQQQQ

тгввотТЭЦ

+

+

+= , МВт (Гкал/ч).

(3.1)

Рассмотрим пример проектирования теплоподготовительной установ-

ки применительно к ТЭЦ, расположенной в Санкт-Петербурге. Расчетная

промышленная нагрузка – 180 т/ч пара давлением 0,7 МПа, теплофикцион-

ная нагрузка ТЭЦ принята равной 200 Гкал/ч:

Q

р

от

=150 Гкал/ч;

Q

р

в

=20 Гкал/ч;

Q

р

гв

=30 Гкал/ч. На ТЭЦ рекомендованы к установке два

турбоагрегата типа ПТ-50-130/7. Максимально возможный отпуск тепла

из теплофикционных отборов турбин составляет 120 Гкал/ч. Для покры-

тия недостающих 80 Гкал/ч тепла на ТЭЦ устанавливают пиковые водо-

грейные котлы. К установке рекомендуются два котла типа ПТВМ-50-1

с тепловой производительностью по 50 Гкал/ч каждый. Температурный

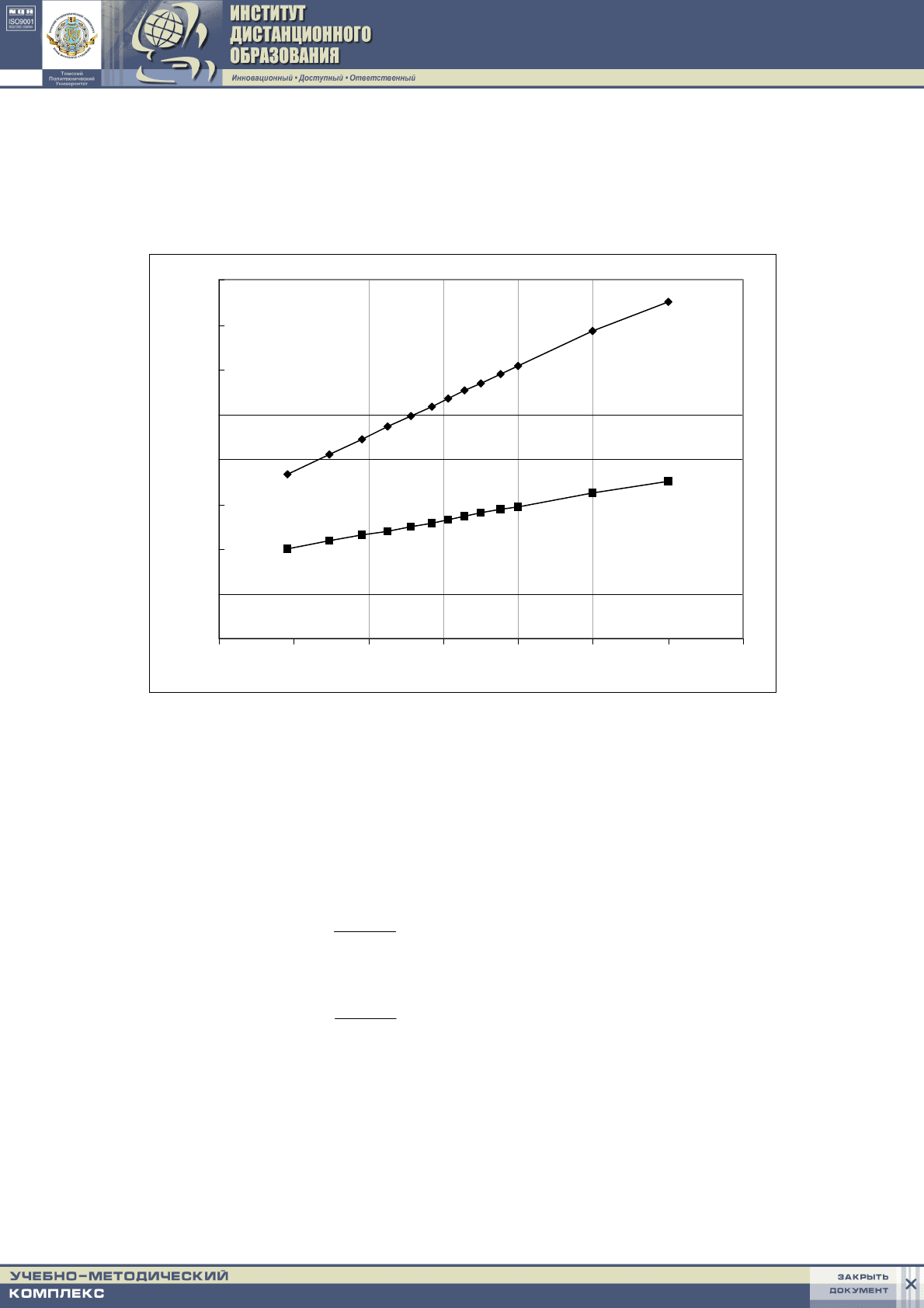

график сетевой воды приведен на рис. 3.1. В ка

честве энергетических

котлов на проектируемой ТЭЦ рекомендуются барабанные котлы с па-

раметрами пара 14 МПа 570

о

С.

Согласно диаграмме режимов турбины ПТ-50-130/7, при условии,

что отпуск тепла из теплофикционного отбора – 60 Гкал/ч, а отпуск па-

ра из промышленного – 90 т/ч, расход острого пара на турбину состав-

ляет 282 т/ч; электрическая мощность турбоагрегата при этом оказыва-

ется равной 55 тыс.кВт.

Расход острого пара на турбины ТЭЦ составит 564 т/ч.

К установке на ТЭ

Ц можно рекомендовать два варианта оборудо-

вания:

1)

два котлоагрегата типа Е-320/140 (БКЗ-320-140);

2)

три котлоагрегата типа Е-210/140 (БКЗ-210-140).

Средняя температура наиболее холодного месяца в Санкт-

Петербурге равна – 7 °С. Согласно диаграмме режимов теплофикацион-

ной установки равна 136 Гкал/ч. Отпуск пара на производство сохраня-

Источники и системы теплоснабжения промышленных

предприятий. Часть II: учебное пособие / Б. А. Ляликов. –

2-е изд., стер. – Томск: Изд-во ТПУ, 2008. –172 с.

55

ется в размере 180 т/ч. В рассматриваемом режиме паропроизводитель-

ность энергетических котлов ТЭЦ, с учетом аварийной остановки одно-

го котла, составляет:

а) первый вариант – 320 т/ч; б) второй вариант – 420 т/ч.

73,4

82,0

88,7

94,3

99,1

103,4

107,2

110,6

113,8

118,1

121,4

137,3

150,0

65,0

40,0

43,5

46,0

48,0

50,0

51,5

53,0

54,3

56,0

57,5

58,6

70,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

-30,0-25,0-20,0-15,0-10,0-5,00,05,0

t

н.в.

о

С

t

с.в.

о

С

t

1

t

2

Рис. 3.1. Температурный график сетевой воды

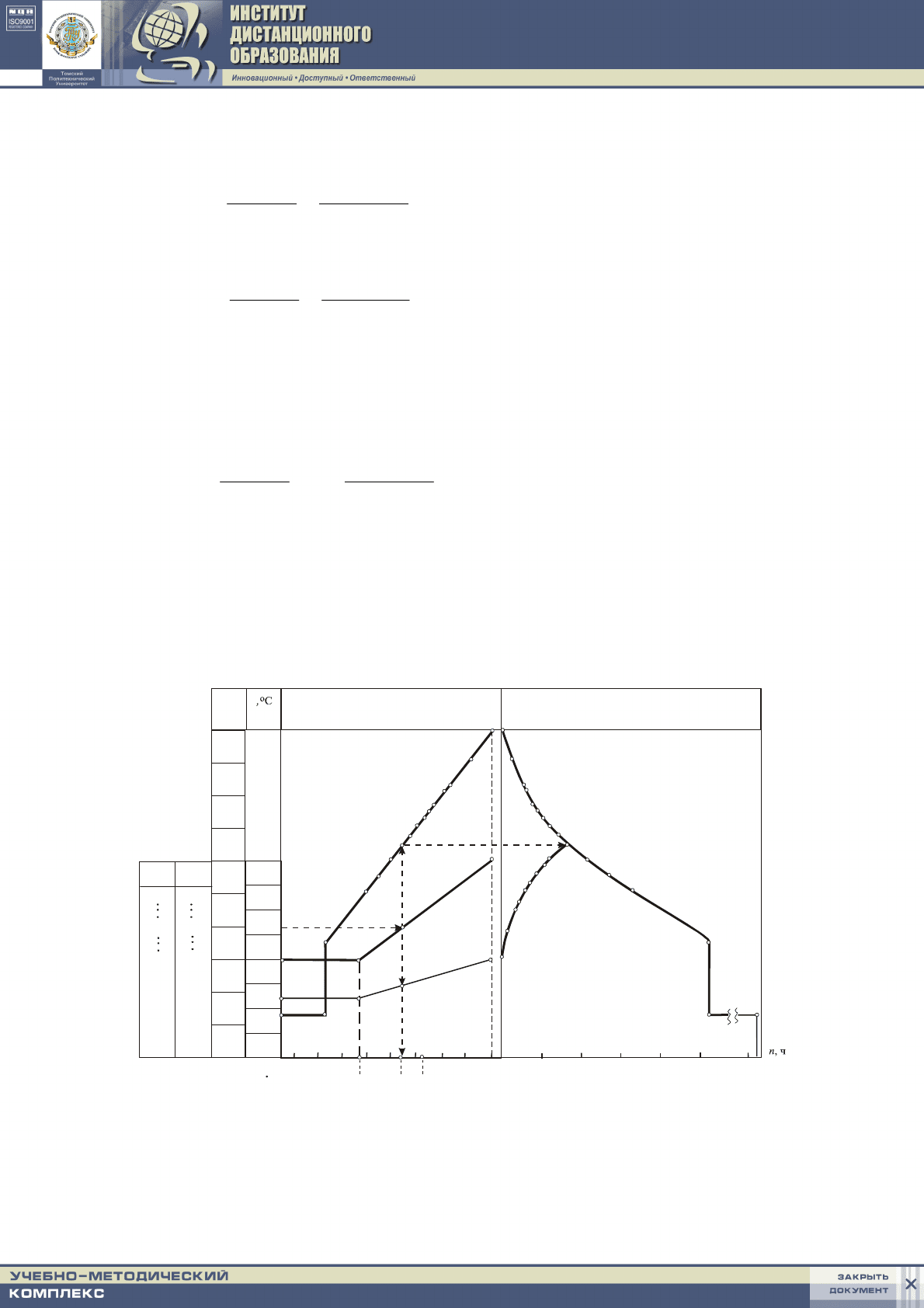

Часовой и годовой график тепловых нагрузок строятся по методи-

ке, изложенной в разд. 2.3. Для климатических условий г. Санкт-

Петербурга (

t

р

от

= –25 °С;

t

р

в

= –11 °С;

t

ср

от

= –2,2 °С; τ

от

= 219 сут.) строит-

ся часовой график расхода тепла на отопление, в зависимости от темпе-

ратуры наружного воздуха, по соотношению

от

р

от

р

но

р

в

н

р

в

р

от

от

λQ

tt

tt

Q

Q

=

−

−

= , МВт (Гкал/ч).

(3.2)

Вентиляционная нагрузка

в

р

в

р

нв

р

в

н

р

в

р

в

в

λQ

tt

tt

Q

Q

=

−

−

= , МВт (Гкал/ч).

(3.3)

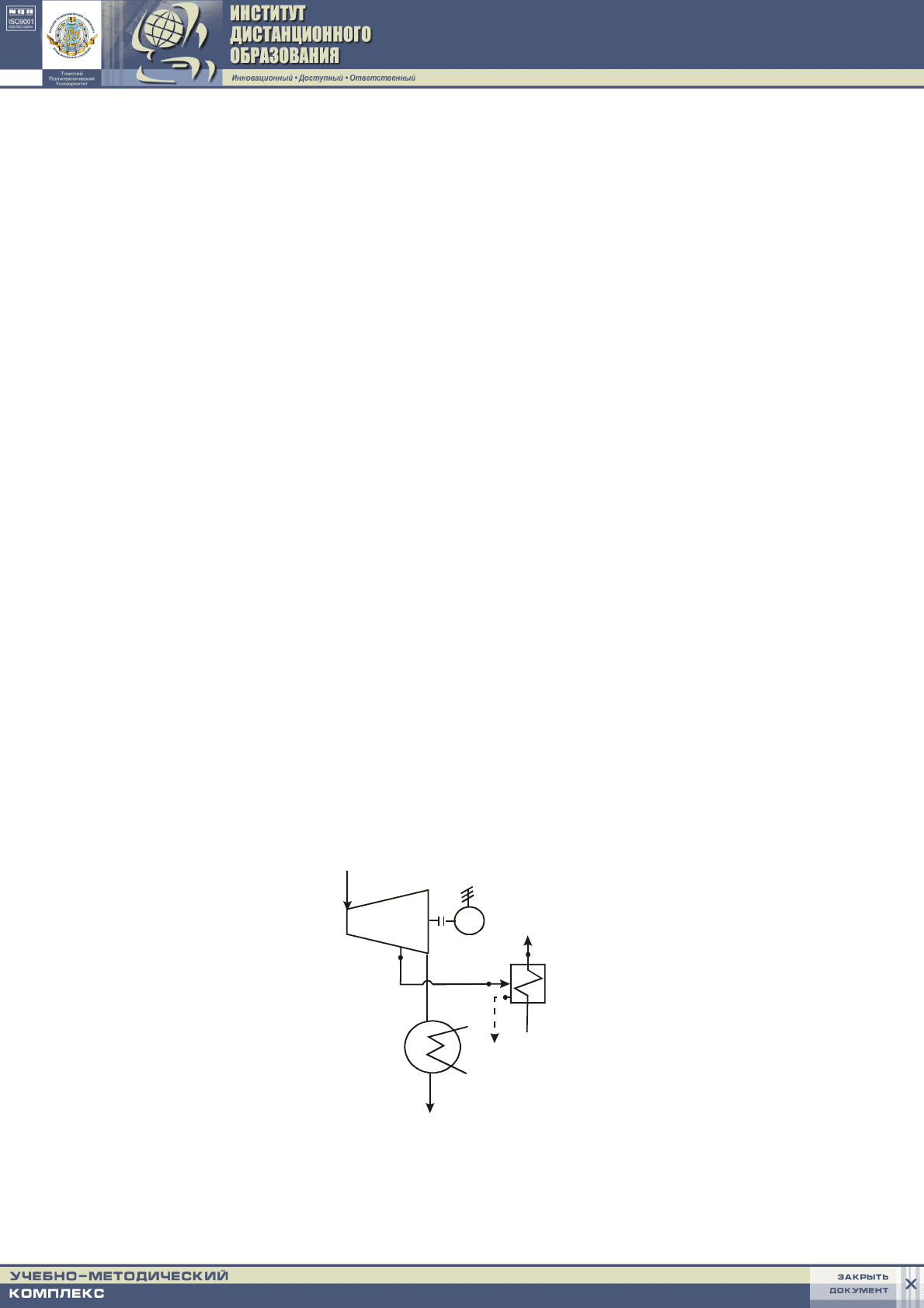

Принципиальная тепловая схема турбоустановки ПТ-50/60-130/7

приведена на рис. 3.2. Данные о других типах турбин с отборами приво-

дятся в Прил. 3 (табл. П.3.1).

Источники и системы теплоснабжения промышленных

предприятий. Часть II: учебное пособие / Б. А. Ляликов. –

2-е изд., стер. – Томск: Изд-во ТПУ, 2008. –172 с.

56

К

в

в

в

в

а

а

Д

см

роу

1

2

18

3

4

5

6

9

8

7

10

19

21

20

12

13

14

16

15

П

17

Д

ОС

ПС

11

в см

Рис.

3.2. Принципиальная тепловая схема турбины типа ПТ-50/60-130/7:

1 – парогенератор; 2 – часть высокого давления турбины; 3 – часть низкого давле-

ния турбины; 4 – электрический генератор; 5 – верхний сетевой подогреватель;

6 – нижний сетевой подогреватель; 7 – пиковый сетевой подогреватель; 8 – сетевой

насос; 9 – конденсатный насос сетевых подогревателей; 10 – конденсатор;

11 – встроенный теплофикационный пучок конденсатора; 12 – основной конденсат-

ный насос; 13, 14 – группа регенеративных подогревателей низкого давления;

15 – деаэратор; 16 – питательный насос; 17 – группа регенеративных подогревате-

лей высокого давления; 18 – часть среднего давления ту

рбины; 19 – подогреватель

химочищенной воды; 20 – деаэратор подпиточный; 21 – подпиточный насос;

А – подвод сетевой воды к теплофикационному пучку; В – подвод химочищенной

воды к теплофикационному пучку; см – точка смешения; а, с, в – нерегулируемые

регенеративные отборы пара; Д – слив (дренаж) конденсата пара пикового сетевого

подогревателя в деаэратор; П – производственный отбор пара

Результаты расчета тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию,

горячее водоснабжение и суммарной нагрузки, присоединенной к ТЭЦ,

сведены в табл. 3.1. График тепловых нагрузок на отопление в относи-

тельных единицах показан на рис. 3.2.

По данным табл. 3.1 строятся графики тепловых нагрузок на ото-

пление и продолжительности стояния температур наружного воздуха

и отопительных нагрузок (см. рис. 3.3–3.5).

Источники и системы теплоснабжения промышленных

предприятий. Часть II: учебное пособие / Б. А. Ляликов. –

2-е изд., стер. – Томск: Изд-во ТПУ, 2008. –172 с.

57

Данные табл. 3.1 позволяют построить часовой и годовой график

по продолжительности суммарных тепловых нагрузок, которые опреде-

ляют режимы работы теплофикационной установки.

Таблица 3.1

Тепловые нагрузки ТЭЦ

t

нв

,

°С

n,

ч

Q

от,

Гкал/ч

Q'

от

Q

в,

Гкал/ч

Q

гв,

Гкал/ч

Q

тэц,

Гкал/ч

1 2 3 4 5 6 7

-25 21 150,0 1,0 20,0 30,0 200,0

-20 83 132,558 0,884 20,0 30,0 182,6

-15 273 115,116 0,767 20,0 30,0 165,2

-10 708 97,674 0,651 19,310 30,0 147,0

-5 1533 80,233 0,535 15,862 30,0 126,1

0 2878 62,791 0,419 12,414 30,0 105,2

8 5240 34,884 0,233 6,897 30,0 71,8

10 5629 0,000 0,000 0,000 24,0 24,0

1,000

0,884

0,767

0,651

0,535

0,419

0,233

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

1,000

-25-20-15-10-50510

t

нв

о

С

Q

от

Рис. 3.3. Зависимость относительного расхода тепла

Q

от

на отопление от температуры наружного воздуха

Источники и системы теплоснабжения промышленных

предприятий. Часть II: учебное пособие / Б. А. Ляликов. –

2-е изд., стер. – Томск: Изд-во ТПУ, 2008. –172 с.

58

21

83

273

708

1533

2878

5240

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

t

нв

o

C

n ,ч

Рис. 3.4. График средней продолжительности стояния

различных температур наружного воздуха t

н

= f(τ)

1,000

0,884

0,767

0,651

0,535

0,419

0,233

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

1,000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Q

от

n

,

ч

Рис. 3.5. График средней продолжительности стояния

относительной отопительной нагрузки

Источники и системы теплоснабжения промышленных

предприятий. Часть II: учебное пособие / Б. А. Ляликов. –

2-е изд., стер. – Томск: Изд-во ТПУ, 2008. –172 с.

59

Для рассматриваемого примера значения минимальных нагрузок

составляют:

233,0

)25(18

818

р

но

р

в

max

н

р

в

мин

от

=

−−

−

=

−

−

=

λ

tt

tt

;

883,34150233,0

р

от

мин

от

мин

от

=⋅=

λ

=

QQ

Гкал/ч;

344,0

)11(18

818

р

но

р

в

max

н

р

в

мин

вент

=

−−

−

=

−

−

=

λ

tt

tt

;

896,620344,0

р

от

мин

от

мин

вент

=⋅=

λ

=

QQ

Гкал/ч;

0,24308,0

р

гв

мин

гв

мин

гв

=⋅=

λ

=

QQ

Гкал/ч.

Нагрузки ТЭЦ в характерных точках графика составляют:

1) при t

н

= –11 °С

2,101674,0150

)25(18

)11(18

150

р

но

р

в

max

н

р

в

от

=⋅=

−−

−−

=

−

−

=

tt

tt

Q

Гкал/ч;

2,15130202,101

тэц

=++=

Q

Гкал/ч;

2) при t

н

= +8 °С

8,71309,69,34

тэц

=++=

Q

Гкал/ч.

На рис. 3.6 показаны график часовой тепловой нагрузки и график

продолжительности несения тепловой нагрузки ТЭЦ.

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

150

130

110

90

70

50

30

15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25

200

150

70

1000 2000 3000 4000 5000 8000

0

131,5

157,1

Q

тэц

Гкал/ч

Изменение расходов тепла и обратной

сетевой воды в зависимости от

t

н

Изменение расходов тепла и обратной

сетевой воды в зависимости от

t

н

10

71,8

24,0

71,8

60,8

182,6

165,1

103,5

Qft

P

осп н

от

=( )

при =1,2 бар

103,5

115,2

124,4

137,8

143,6

148,2

152,8

162,9

165,1

182,6

162,9

157,1

152,8

148,2

143,6

137,8

131,5

124,4

115,2

200

124,3

118,5

113,0

108,6

104,3

98,9

93,9

74,0

t

нв

о

, С

Qft

тэц

=(

н

)

Qfn

тэц

=( )

2,5 118

1,2 94,3

0,6 73,4

48

94,3

-6,3

Pt

от ос

А

1,2

-11

t

Рис. 3.6. График часовой тепловой нагрузки

и продолжительности несения нагрузки

Источники и системы теплоснабжения промышленных

предприятий. Часть II: учебное пособие / Б. А. Ляликов. –

2-е изд., стер. – Томск: Изд-во ТПУ, 2008. –172 с.

60

Из графика (см. рис. 3.6) для соответствующей температуры на-

ружного воздуха можно определить следующие параметры:

– температуры сетевой воды в подающей и обратной магистралях

тепловой сети;

– значения тепловых нагрузок ТЭЦ и продолжительность их несения;

– давление в теплофикационном оторе турбины, при котором мо-

жет быть обеспечена данная нагрузка.

Так, например, при давлении пара в отборе 0,12 МПа (см. рис. 3.6):

1)

максимально возможный подогрев сетевой воды в подающей

линии составляет 94,3 °С;

2)

значение температуры обратной сетевой воды равно 48 °С;

3)

температура наружного воздуха, при которой давление пара

в отборе 0,12 МПа перестает быть достаточным для требуемого подог-

рева сетевой воды, равна –6,3 °С;

4)

максимально возможная нагрузка ОСП при давлении греющего

пара 0,12 МПа равна 131,5 Гкал/ч;

5)

длительность стояния температур наружного воздуха, равных

–6,3°С и ниже, составляет 1380 часов.

На современных ТЭЦ, как правило, применяется многоступенчатый

подогрев сетевой воды (до четырех ступеней). Обязательной ступенью

подогрева, а в ряде случаев и двумя является подогрев сетевой воды

в основных сетевых подогревателях (ОСП). Греющим паром служит пар

теплофикационного отбора турбины (рис. 3.7). Величиной давления

этого пара определяется возможное з

начение температуры сетевой воды

на выходе из ОСП. При ее расчете принимается р

от

= 0,05÷0,25 МПа –

диапазон регулирования давления пара теплофикационного отбора тур-

бины; Δр

от

= 0,01 МПа – падение давления в паропроводе, соединяющем

турбину с ОСП; Δt = 6÷8 °C – температурный напор на выходе из ОСП.

Данные расчета заносят в табл. 3.2.

P

от

( -0,1)

P

от

(-8)

t

s

S

ОСП

К

ПТ

t

s

Рис. 3.7. Принципиальная схема подогрева сетевой воды в ОСП