Львович М.И. Мировые водные ресурсы и их будущее

Подождите немного. Документ загружается.

процессов добегания и руслового регулирования, удлиняющих

продолжительность паводков. Продолжительные паводки обра-

зуются и на горных реках. На таких реках, хотя и с неболь-

шими водосборами, паводки растягиваются, потому что тая-

ние снежного покрова охватывает сначала низкогорные части

бассейна, затем постепенно распространяется на более высокие

•части бассейна, и наконец в середине или во второй половине

лета происходит таяние многолетних снегов и ледников в наибо-

лее высоких частях гор.

Продолжительные паводки характерны и для тропических

рек, особенно для рек экваториальных областей в пределах зо-

ны вечнозеленых влажных лесов, где большую часть года за-

нимает дождливый период. На таких реках (Амазонке, Конго)

не успевает закончиться один паводок, как наступает другой и

паводковый режим длится большую часть года.

На небольших горных и равнинных реках от ливневых ин-

тенсивных дождей образуются кратковременные паводки, про-

должающиеся несколько суток, а иногда только несколько ча-

сов. В этом отношении весьма характерны вади Сахары, ому-

рамбо Калахари и крики Австралии. Реки этого типа представ-

ляют собой сухое каменистое или песчаное русло, в котором один

раз в течение года или даже в течение нескольких лет интенсив-

ный ливень вызывает бурный кратковременный паводок. У нас

в Южном Заволжье и Северном Казахстане распространены ре-

ки, питающиеся только весной во время снеготаяния. В осталь-

ное время года они большей частью лишены стока и разделяются

на плесы, между которыми русло в течение 9—11 месяцев оста-

ется сухим.

С точки зрения интересов человека поверхностный сток с

территории полей, лугов, лесов больше отрицательное явление,

чем положительное. Во-первых, он источник безвозвратных по-

терь воды для сельскохозяйственных полей, что особенно ощу-

тимо в районах недостаточного увлажнения. Во-вторых, в про-

цессе стекания воды по поверхности происходит смыв почвы,

образуются промоины и овраги; в горах возникают грозные гря-

зе-каменные потоки — сели; эрозия наносит огромный вред хо-

зяйству. В-третьих, поверхностный сток, как уже было сказано,

образует паводки, вызывающие разливы рек и наводнения, на-

носящие большой ущерб хозяйству. Наконец, паводочный сток

для большей части хозяйственных потребностей нельзя исполь-

зовать без предварительного регулирования с помощью водо-

хранилищ или мелиоративных сооружений, требующих больших

затрат.

Исключение представляет летнее половодье снего-леднико-

вого происхождения на горных реках: вода используется для

орошения засушливых районов, прилегающих к горам. Ценность

воды таких паводков возрастает, в связи с тем что время их

формирования совпадает с периодом вегетации, когда требу-

ется наибольшее количество воды для орошения. Положитель-

ная роль половодья на горных реках особенно ярко выражена

в

Средней и Центральной Азии, западных штатах США и не-

которых других районах.

Условия питания рек подземными водами будут рассмотре-

ны в связи с методом его оценки. В общем виде он заключает-

ся в анализе годовых графиков речного стока, который произ-

водится на основании сопоставления стока с выпадением осад-

ков, хода снеготаяния и температуры воздуха в бассейне дан-

ной реки.

Чрезвычайно важная черта речного звена круговорота во-

ды заключается в том, что оно не ограничивается переносом

чистой воды. Вода в процессе своего движения в горных поро-

дах до выхода ее в реки, а также стекая по поверхности рас-

творяет горные породы и почву и обогащается растворенными

ионами. Механическая работа воды служит причиной эрозии,

в результате которой вода обогащается наносами. Таким обра-

зом, в процессе круговорота происходит не только перемеще-

ние огромных масс воды, но и перенос с суши в океан (или в

бессточные озера) продуктов химической и механической де-

нудации. Достаточно сказать, что средний для суши суммар-

ный годовой слой денудации достигает 0,08 мм, а в некоторых

районах он значительно больше. Отсюда ясно значение речно-

го звена круговорота как рельефообразующего фактора.

В образовании рельефа эрозия (фактор морфоскульптуры)

сочетается с процессами морфоструктуры, вызванной тектони-

ческими процессами (Герасимов, 1946, 1959-а). По этой при-

чине характер и направленность рельефообразующих факторов

как результата сочетания этих двух разных процессов бывают

самыми разнообразными. Отдельные части суши повышаются,

другие — понижаются под влиянием тектонических процессов,

но влияние на поверхность суши выноса речной водой наносов

и растворенных веществ в океан носит односторонний характер —

суша понижается, и в геологическом аспекте времени это по-

нижение происходит довольно интенсивно. Нужно, однако, иметь

в виду, что полученные приближенные выводы об интенсивно-

сти выноса продуктов эрозии относятся приблизительно к истек-

шим трем-четырем десятилетиям и отнюдь не характеризуют

это явление за более продолжительные периоды. Это связано

с тем, что эрозионные процессы в значительной мере обуслов-

лены антропогенными факторами, характер и даже направлен-

ность которых существенно изменяется во времени. Еще в боль-

шей мере интенсивность эрозии изменялась в геологическом раз-

резе времени под влиянием крупномасштабных колебаний кли-

мата и большого размаха тектонических процессов.

ОЗЕРНОЕ ЗВЕНО

Озерное звено круговорота воды неразрывно связано с реч-

ным. Озер, не связанных с реками, очень мало: они либо про-

точны, либо в них впадают реки.

Что наиболее характерно для озер как для одного из звень-

ев круговорота воды? Во-первых, испарение, которое с поверх-

ности озер больше, чем с суши, их окружающей. Происходит

это потому, что бывают периоды, когда почва на поверхности

суха, и влага, расходуемая на испарение, отсутствует. Вода же

в озерах всегда есть, и испарение с них не прекращается.

Например, с Каспийского моря испаряется ежегодно слой

почти метровой мощности, а в прибрежных районах, большей

частью засушливых, вся вода, выпавшая в виде осадков, 200—

300 мм, т. е. в 3—5 раз меньше, чем с поверхности воды. В рай-

онах лучше увлажненных (на севере или в экваториальной

зоне, где в почвенном покрове почти всегда имеется влага) раз-

ница в количестве воды, испаряющейся с суши и с поверхности

озер, уменьшается.

Атмосфера получает ежегодно примерно 500—600 км

3

до-

полнительной воды за счет испарения с озер, но в сравнении

с общим количеством воды, расходуемой на испарение, эта

добавка весьма незначительна. Если оценить эту роль озер,

включая болота, также расходующие на испарение больше во-

ды, чем окружающие незаболоченные части суши, то указан-

ную величину нужно примерно утроить, но и тогда она едва

достигнет 3% общего расхода воды на испарение с суши.

Главная роль проточных озер в круговороте воды — регу-

лирование речного стока, его выравнивание во времени. При-

мерами могут служить р. Нева, сток которой хорошо зарегули-

рован целой системой озер, в том числе крупнейшими в Европе —

Ладожским и Онежским. Река Ангара почти идеально зарегу-

лирована глубочайшим в мире и наибольшим в Азии оз. Бай-

кал. Другой классический пример—сток р. Святого Лаврен-

тия, зарегулированный системой Великих озер.

Однако водорегулирующее значение еще в большей степени

имеют искусственные озера — водохранилища. По новейшим

данным, на земном шаре создано около 1350 водохранилищ,

имеющих объем более 100 млн. м

ъ

. В СССР создано 150 таких

больших водохранилищ. Суммарный объем всех указанных во-

дохранилищ на земном шаре несколько превышает 4100 км

3

,

а в СССР —810 км

3

(Авакян и др., 1971).

На основании этих данных (см. гл. VII) определен объем сто-

ка, регулируемый водохранилищами, который приблизительно

оценен в 1855 км

3

. Благодаря этому ресурсы устой-

чивого стока рек земного шара увеличены на 15%. В СССР

водохранилищами можно зарегулировать не менее 300—320 км

3

речного стока, что увеличивает ресурсы устойчивого стока стра-

ны приблизительно на 30%. Эти данные свидетельствуют о боль-

шом масштабе преобразований речного стока водохранилищами.

Процесс регулирования увеличил ресурсы пресных вод, на-

иболее доступных для использования. Вместе с тем регулирова-

ние позволяет уменьшить паводки и тем самым снизить масшта-

бы речных разливов и ущерб, вызываемый ими.

Важная особенность озер и водохранилищ состоит в том, что

они представляют собой более или менее замкнутые биогеоцено-

зы, или экологические системы, в которых протекает сложный

комплекс взаимосвязанных процессов: механического харак-

тера (течение, волнение, движение наносов), физического (тер-

мические, ледовые явления), химического и биологического. В во-

доемах высокой степени проточности эти процессы приближа-

ются к условиям рек. Но большие озера с относительно слабой

проточностью (например, такие, как Байкал, Ньяса, Танганьи-

ка, Виктория, Верхнее, Мичиган), имеющие больший объем

водной массы по сравнению с ее притоком, отличаются своеоб-

разием экосистем. Такие экосистемы наиболее чувствительно

реагируют на различные хозяйственные воздействия, особенно

отрицательно на любые органические загрязнения.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗВЕНО

Это звено круговорота воды очень сложно и многообразно.

Я остановлюсь на наиболее важных его свойствах, непосред-

ственно связанных с круговоротом.

Общеизвестно, что в жизни животных и растений вода име-

ет огромное значение. Они в большей своей части состоят из

воды. В организме человека содержится

3

/

4

воды, т. е. пример-

но 40 л. В масштабе круговорота воды на Земле это совсем

немного.

Гораздо больше воды требуется людям для питья. По при-

нятым в СССР нормам, рассчитанным, по-видимому, на засуш-

ливые районы, где потребность в питьевой воде больше, суточ-

ное физиологическое потребление воды принято в 3—4 л в сут-

ки на одного человека. В СЩА считается достаточным 1—2 л,

что, несомненно, преуменьшено. Во Франции принята норма

2,5—3 л — это, очевидно, наиболее близко к средней питьевой

норме для всего человечества.

Если принять эту норму, то на удовлетворение физиологи-

ческой потребности одного человека расходуется около 1 м

3

воды в год, а на всех людей — 3,3 км

3

.

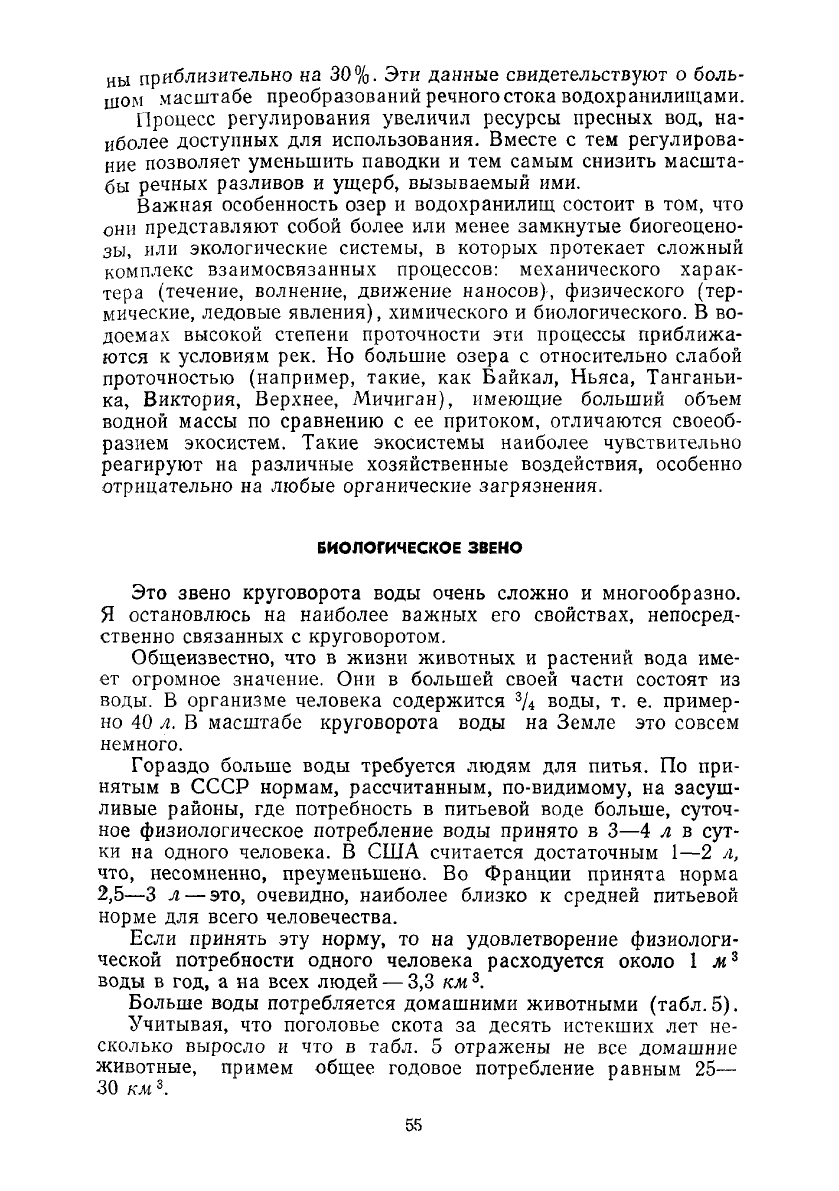

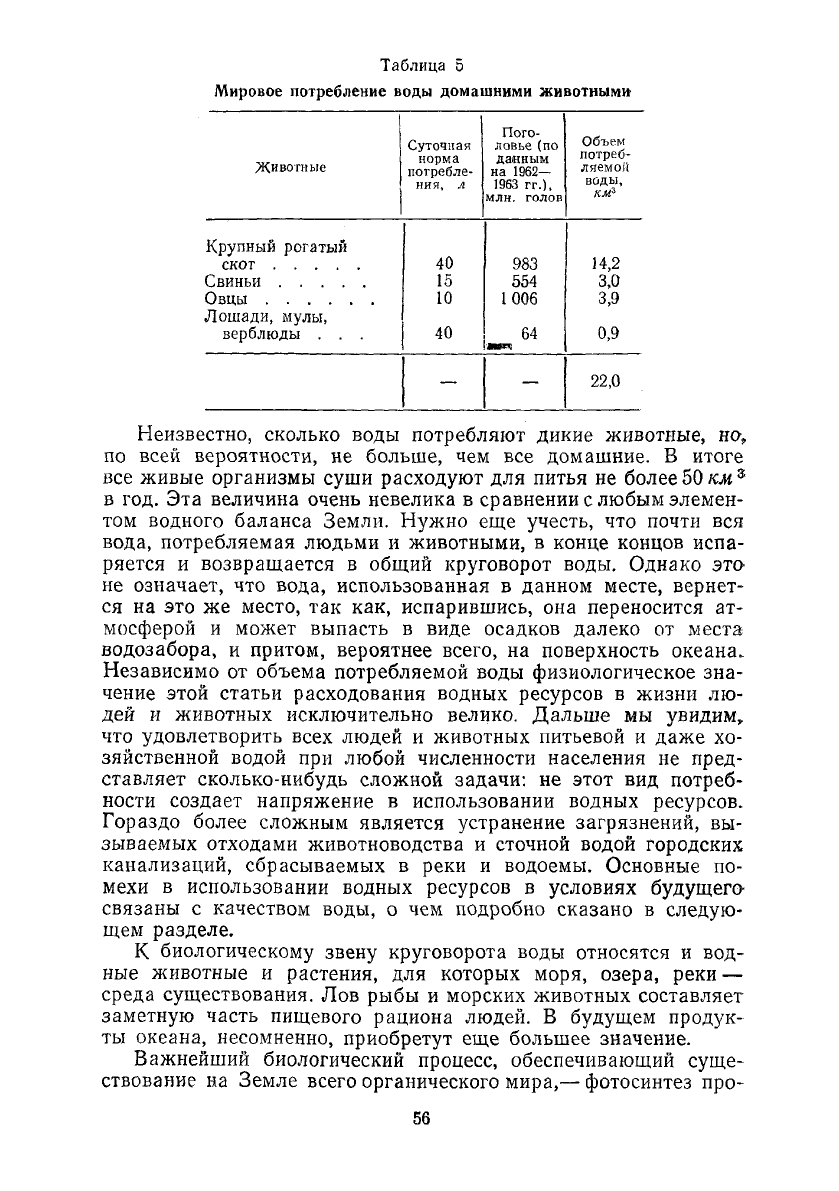

Больше воды потребляется домашними животными (табл. 5).

Учитывая, что поголовье скота за десять истекших лет не-

сколько выросло и что в табл. 5 отражены не все домашние

животные, примем общее годовое потребление равным 25—

30 км

3

.

Таблица 5

Мировое потребление воды домашними животными

Животные

Суточная

норма

потребле-

ния, л

Пого-

ловье (по

данным

на 1962—

1963 гг.),

млн. голов

Объем

потреб-

ляемой

воды,

км

3

Крупный рогатый

40

скот

40

983

14,2

Свиньи

15

554

3,0

Овцы

10

1006

3,9

Лошади, мулы,

верблюды . . .

40

64

амкз

0,9

— —

22,0

Неизвестно, сколько воды потребляют дикие животные, но„

по всей вероятности, не больше, чем все домашние. В итоге

все живые организмы суши расходуют для питья не более 50 км

s

в год. Эта величина очень невелика в сравнении с любым элемен-

том водного баланса Земли. Нужно еще учесть, что почти вся

вода, потребляемая людьми и животными, в конце концов испа-

ряется и возвращается в общий круговорот воды. Однако это

не означает, что вода, использованная в данном месте, вернет-

ся на это же место, так как, испарившись, она переносится ат-

мосферой и может выпасть в виде осадков далеко от места

водозабора, и притом, вероятнее всего, на поверхность океана.

Независимо от объема потребляемой воды физиологическое зна-

чение этой статьи расходования водных ресурсов в жизни лю-

дей и животных исключительно велико. Дальше мы увидим»

что удовлетворить всех людей и животных питьевой и даже хо-

зяйственной водой при любой численности населения не пред-

ставляет сколько-нибудь сложной задачи: не этот вид потреб-

ности создает напряжение в использовании водных ресурсов.

Гораздо более сложным является устранение загрязнений, вы-

зываемых отходами животноводства и сточной водой городских

канализаций, сбрасываемых в реки и водоемы. Основные по-

мехи в использовании водных ресурсов в условиях будущего-

связаны с качеством воды, о чем подробно сказано в следую-

щем разделе.

К биологическому звену круговорота воды относятся и вод-

ные животные и растения, для которых моря, озера, реки —

среда существования. Лов рыбы и морских животных составляет

заметную часть пищевого рациона людей. В будущем продук-

ты океана, несомненно, приобретут еще большее значение.

Важнейший биологический процесс, обеспечивающий суще-

ствование на Земле всего органического мира,— фотосинтез про-

исходит при участии воды. В результате этого процесса расте-

ния из углекислоты и воды синтезируют крахмал, белки, жиры,

которые в свою очередь служат пищей для людей и животных.

В процессе фотосинтеза входящий в состав воды водород

вместе с углеродом, поглощаемым из воздуха, образуют

питательные вещества, а растения отдают в воздух кислород.

Обогащение кислородом атмосферы происходит не только за

счет растительности суши, но и за счет океанического фито-

планктона. Этому процессу поглощения растениями углерода

из атмосферы и отдачи в воздух кислорода принадлежит исклю-

чительно важная роль. Не будь этого процесса, дыхание людей,

животных и особенно такие антропогенные факторы, как сжи-

гание уКля, нефти и других горючих материалов, привели бы к

обеднению воздуха кислородом и обогащению его углеродом.

В таких условиях органическая жизнь была бы невозможна.

Даже при наличии процесса фотосинтеза за истекшие 50 лет

содержание углерода в воздухе почти удвоилось. Обеднение

воздуха кислородом и обогащение углеродом ожидается и в бу-

дущем. Вот почему растительный мир при любых условиях не-

обходимо умножать.

К биологическим процессам, наиболее ощутимым в кругово-

роте воды, относится транспирация, представляющая сложный,

важный для жизнедеятельности растений процесс. При погло-

щении почвенной влаги корнями растений с водой в растение

поступают растворенные в воде минеральные и органические ве-

щества—пища растений. Жизнедеятельность растений, прирост

растительной массы, урожай зависят от регулярности поступле-

ния воды. Но процесс транспирации важен также и для регу-

лирования температуры растения. Не будь транспирации, расте-

ния погибали бы от перегрева. Благодаря потерям тепла, кото-

рые происходят при испарении воды, температура растения по-

нижается. В каких-то пределах этот процесс регулируется самим

растением — в жаркую погоду устьица, расположенные на лис-

тьях, раскрываются шире и этим способствуют усилению испаре-

ния и понижению температуры, а при более низкой температу-

ре— меньше. Таким образом, хотя транспирация — физический

процесс, но от обычного испарения с неживого вещества она от-

личается некоторыми возможностями регулирования самим ра-

стением. Поэтому процесс транспирации вместе с тем является

и физиологическим процессом.

Количество воды, транспирируемой различными растениями,

колеблется в больших пределах. В засушливых странах рас-

пространены ксерофитные растения, обладающие способностью

транспирировать относительно малое количество воды.

Транспирационную способность растений часто оценивают

по коэффициенту транспирации, характеризующему объем воды,

который должен израсходоваться для образования единицы ве-

са сухого вещества растения. Например, для образования 1 г

наземной растительной массы пшеницы, т. е. зерна и соломы,

расходуется 300—500 м

3

воды.

Расход воды на транспирацию зависит от большого числа

факторов: от характера самого растения (степени его ксеро-

фитности), от условий погоды, от наличия влаги в почве. В су-

хую жаркую погоду растение нуждается в расходовании боль-

шого количества воды на транспирацию. Если в почве ее не-

достаточно, растение увядает.

Корни растений всасывают почвенную влагу с разных глу-

бин. Корневая система пшеницы распространяется на глубину

до 2—2,5 м, корни дуба иногда проникают на глубину до 20 м.

Благодаря этому растение меньше зависит от колебаний увлаж-

ненности поверхностного слоя почвы, так как на глубине влаж-

ность почвы более устойчива. Глубина же проникновения кор-

ней часто связана с расположением увлажненного слоя почвы

или грунта. Так, на орошаемых полях, хорошо обеспеченных

влагой на небольшой глубине, основная часть корневой систе-

мы пшеницы (85—90%) ограничивается слоем почвы до 40 см

от поверхности, а на неорошаемом поле, как сказано, дости-

гает глубины 2,5 м. Так же и деревья — в засушливых местах

их корневая система проникает до ближайших горизонтов грун-

товых вод.

Испарение с почвы нельзя рассматривать изолированно от

транспирации. Под пологом леса с поверхности почвы испаря-

ется мало воды, независимо от ее наличия на поверхности. Так

происходит потому, что солнечная радиация слабо проникает

через кроны деревьев. Кроме того, под пологом леса скорость

движения воздуха замедляется, и он больше насыщен влагой.

В этих условиях основная часть испаряющейся влаги происхо-

дит за счет транспирации.

Соотношение между транспирацией, которая по существу

является продуктивным испарением, и испарением непосредст-

венно с почвы — непродуктивным меняется от сезона к сезону

в зависимости от фаз развития растений.

На культурных полях до посева весь расход воды на ис-

парение происходит за счет непродуктивного. С развитием тра-

востоя непродуктивное испарение уменьшается, а продуктивное

постепенно увеличивается. До фазы выхода в трубку, когда

почва покрывается сплошным травостоем, продуктивное испа-

рение составляет всего лишь 25% суммарного (непродуктив-

ное— 75%), а между фазами (выход в трубку — цветение)

продуктивное испарение на поле, занятом пшеницей, возрастает

до 60%, а непродуктивное вследствие затененности почвы стеб-

лями растений снижается до 40% суммарного.

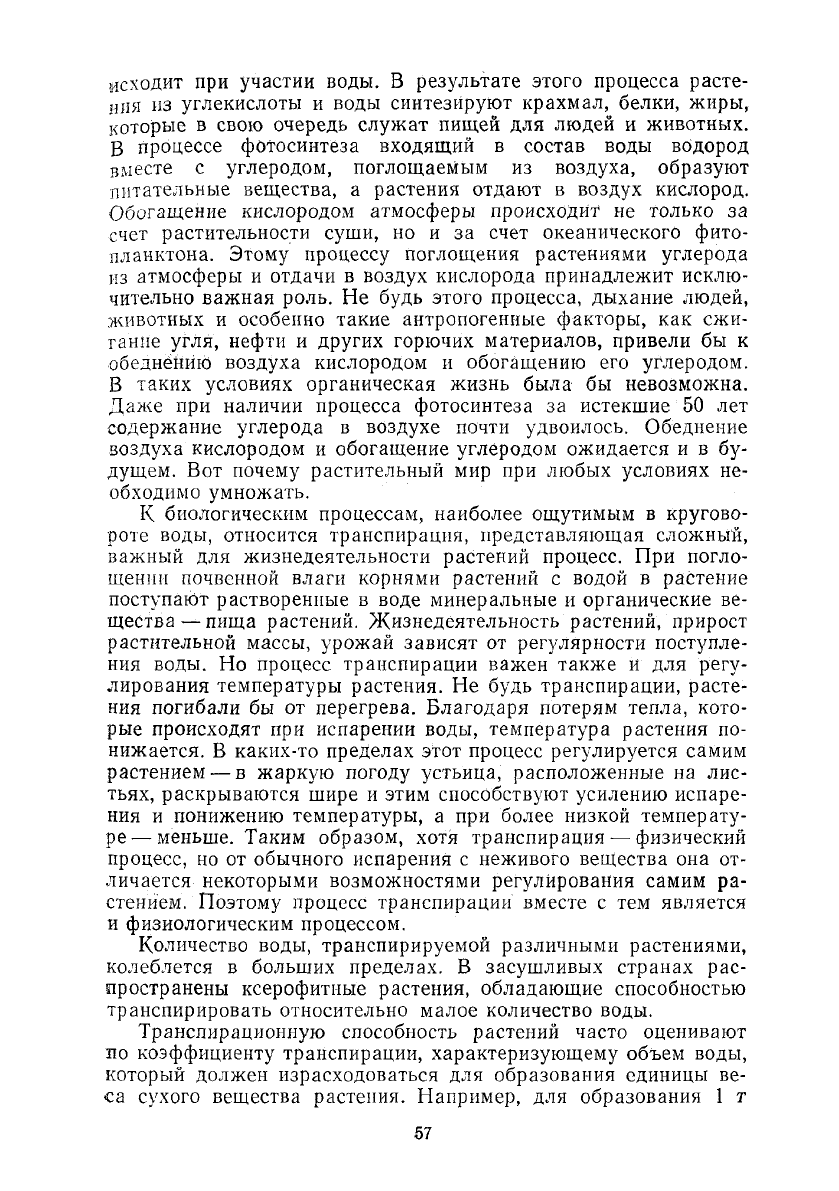

Наиболее надежные данные о транспирации дает лизимет-

рический метод, но он не очень широко применяется из-за своей

громоздкости.

Автор в течение ряда лет изучал транспирацию этим мето-

Таблица 6

Транспирация и непродуктивное испарение

Сельскохозяйственная

культура и место наблюдений

Испарение, мм

Транс-

пира-

ция,

%

Коэф-

фици-

ент

транс-

пира-

ции

Сельскохозяйственная

культура и место наблюдений

сум-

марное

в том числе

Транс-

пира-

ция,

%

Коэф-

фици-

ент

транс-

пира-

ции

Сельскохозяйственная

культура и место наблюдений

сум-

марное

транс- (непро-

пира- дуктив-

ция 1 ное

Транс-

пира-

ция,

%

Коэф-

фици-

ент

транс-

пира-

ции

Яровая пшеница, Каменная степь ....

Орошаемая пшеница. Южное Заволжье

173

397

84

204

89

193

48

51

450

320

дом. Некоторые из результатов исследований помещены в

табл. 6. Они показывают, что транспирация за период вегета-

ции составляет около половины суммарного испарения. При бо-

лее высокой агротехнике продуктивное испарение за период

вегетации достигает 65% суммарного испарения.

Нужно, однако, учесть, что за 10—15 суток от схода снеж-

ного покрова до посева в нашей степной зоне с почвы испа-

ряется довольно много воды. В это время почва наиболее хо-

рошо увлажнена, а растительность отсутствует. Расход воды

на испарение с почвы продолжается также после уборки уро-

жая. Предпринимаются специальные меры для снижения не-

продуктивного испарения: боронование полей, лущение стер-

ни и др.

Более подробные сведения о транспирации и непродуктив-

ном испарении по результатам детальных экспериментальных

исследований, проводимых на Курском стационаре Института

географии АН СССР, приведены в работах А. М. Грина и

Т. А. Савельевой (1971); А. М. Грина и др. (1971-а); А. М. Гри-

на, Т. А. Савельевой, Е. П. Чернышева (1972); Т. А. Савель-

евой (1972).

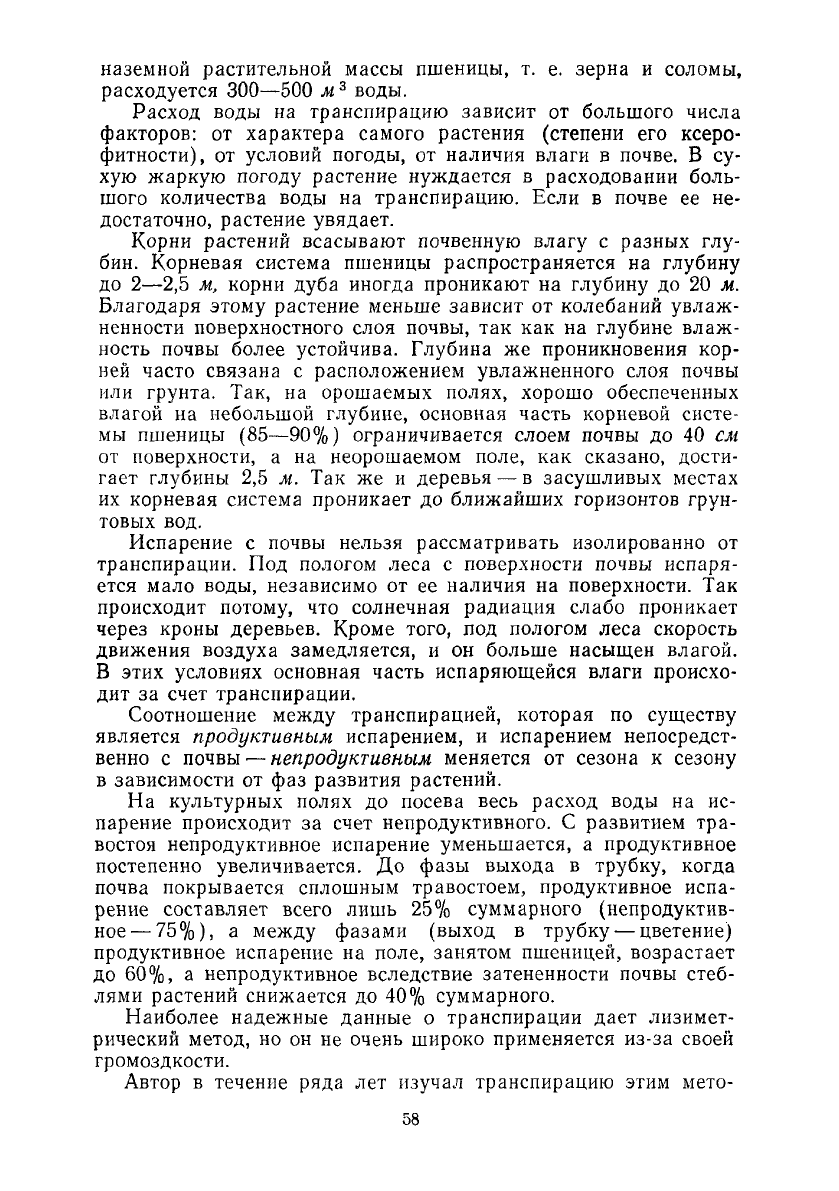

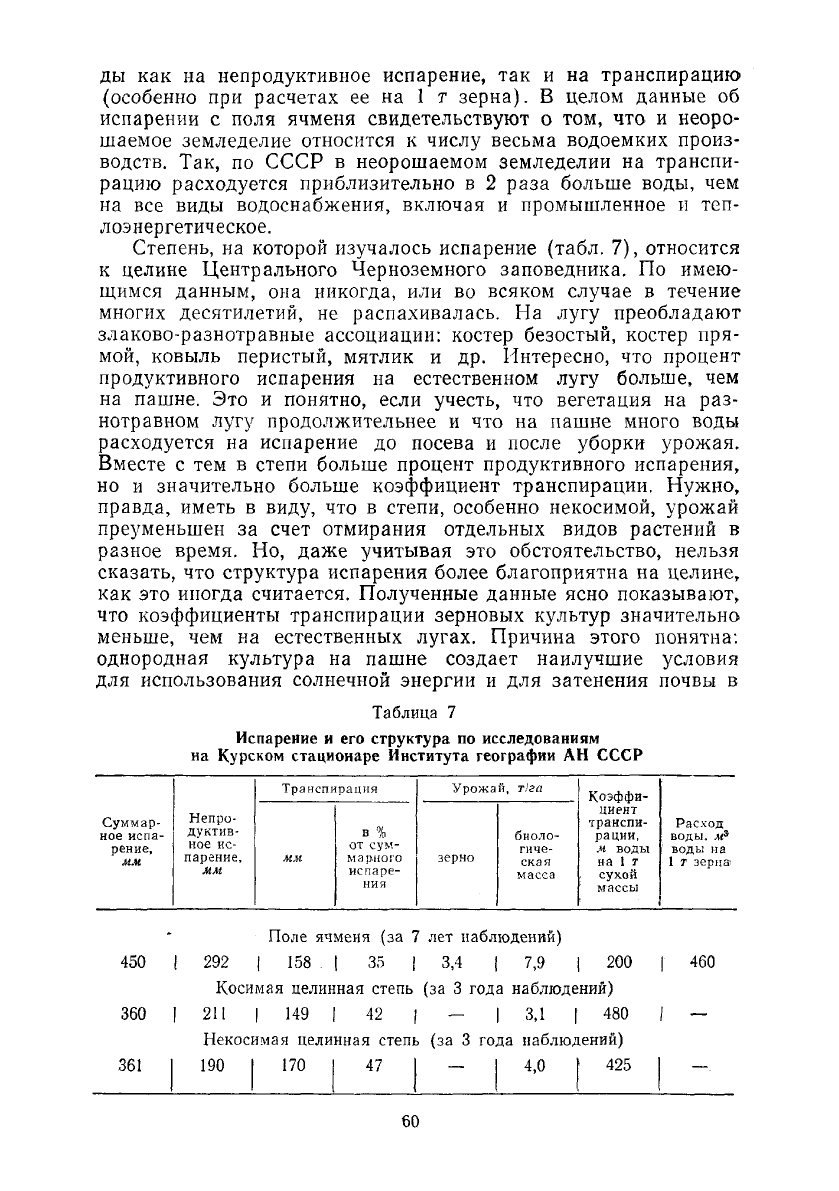

Семилетние исследования на полях, занятых яровым ячме-

нем (табл. 7), показывают, что при общем расходе почвенной

влаги на испарение за теплую часть года в 450 мм непродук-

тивное испарение (непосредственно с почвы) составляет 292 мм,

а продуктивное испарение—158 мм, или 35%. В отдельные го-

ды в зависимости от условий погоды и развития культуры тран-

спирация колеблется в пределах от 29 до 45%. Средний коэф-

фициент транспирации ячменя в условиях Курской области —

200 т воды на 1 т сухой массы, при колебаниях в отдельные

годы — в пределах от 138 до 305 т. Характерно, что высокий

коэффициент транспирации относится к наиболее засушливым

годам. В неурожайном году (1965) на 1 т зерна израсходова-

но в 2 раза больше воды, чем в урожайные годы. Однако эта

закономерность непостоянна. Коэффициент транспирации умень-

шается по мере повышения урожайности, но до известного пре-

дела. В орошаемом земледелии обычно расходуется больше во-

ды как на непродуктивное испарение, так и на транспирацию

(особенно при расчетах ее на 1 г зерна). В целом данные об

испарении с поля ячменя свидетельствуют о том, что и неоро-

шаемое земледелие относится к числу весьма водоемких произ-

водств. Так, по СССР в неорошаемом земледелии на транспи-

рацию расходуется приблизительно в 2 раза больше воды, чем

на все виды водоснабжения, включая и промышленное и теп-

лоэнергетическое.

Степень, на которой изучалось испарение (табл. 7), относится

к целине Центрального Черноземного заповедника. По имею-

щимся данным, она никогда, или во всяком случае в течение

многих десятилетий, не распахивалась. На лугу преобладают

злаково-разнотравные ассоциации: костер безостый, костер пря-

мой, ковыль перистый, мятлик и др. Интересно, что процент

продуктивного испарения на естественном лугу больше, чем

на пашне. Это и понятно, если учесть, что вегетация на раз-

нотравном лугу продолжительнее и что на пашне много воды

расходуется на испарение до посева и после уборки урожая.

Вместе с тем в степи больше процент продуктивного испарения,

но и значительно больше коэффициент транспирации. Нужно,

правда, иметь в виду, что в степи, особенно некосимой, урожай

преуменьшен за счет отмирания отдельных видов растений в

разное время. Но, даже учитывая это обстоятельство, нельзя

сказать, что структура испарения более благоприятна на целине,

как это иногда считается. Полученные данные ясно показывают,

что коэффициенты транспирации зерновых культур значительно

меньше, чем на естественных лугах. Причина этого понятна:

однородная культура на пашне создает наилучшие условия

для использования солнечной энергии и для затенения почвы в

Таблица 7

Испарение и его структура по исследованиям

на Курском стационаре Института географии АН СССР

Транспирации

Урожай,

т!га

Коэффи-

циент

транспи-

рации,

м воды

на 1 т

сухой

массы

Суммар-

ное испа-

рение,

мм

Непро-

дуктив-

ное ис-

парение,

мм

мм

В %

от сум-

марного

испаре-

ния

зерно

биоло-

гиче-

ская

масса

Коэффи-

циент

транспи-

рации,

м воды

на 1 т

сухой

массы

Расход

воды, м

3,

' воды на

1 т зерна

Поле ячменя (за 7 лет наблюдений)

450 ( 292 | 158 | 35 j 3,4 | 7,9 | 200 | 460

Косимая целинная степь (за 3 года наблюдений)

360 | 211 | 149 I 42 j — | 3,1 [480 | —

Некосимая целинная степь (за 3 года наблюдений)

361 I 190 I 170 I 47 | — I 4,0 [ 425 I —

период вегетации и, следовательно, для более полного усвое-

ния почвенной влаги. На естественном лугу, кроме того, ска-

зывается и неблагоприятное влияние межвидовой конкуренции.

Если говорить о лесах, занимающих около 30% суши, то>

для них характерна более благоприятная структура испарения,

т. е. сравнительно высокий процент транспирации и низкий —

непродуктивного испарения. В пределе, например, в вечнозеле-

ных влажных тропических лесах почти вся почвенная влага

расходуется на транспирацию, а непродуктивное испарение

непосредственно с почвы незначительно из-за затененности, вы-

сокой влажности воздуха под пологом леса и слабого его про-

ветривания.

В среднем расход воды на транспирацию составляет не ме-

нее половины суммарного испарения с суши, т. е. около 30—

35 тыс. км

3

в год. Эта величина равнозначна почти 7% от

испарения с поверхности земного шара, включая и океан.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗВЕНО

Использование водных ресурсов, их преобразования, на-

правленные на улучшение их как одного из компонентов сре-

ды, окружающей людей, также происходят в процессе кру-

говорота воды. Хозяйственному звену круговорота посвящены,

отдельные главы в третьей части книги, поэтому здесь можно

ограничиться характеристикой лишь тех его особенностей, ко-

торые непосредственно связаны с этим процессом.

Иногда, а в последнее время все чаще высказывается мне-

ние о том, что вода, используемая для хозяйственных нужд,,

снова попадает в круговорот воды. Это, конечно, верно и впол-

не соответствует высказанной выше закономерности, если речь

идет о глобальном круговороте, поскольку система этого про-

цесса замкнута лишь в масштабе земного шара в целом. Но

следует ли из этого положения вывод о том, что водные

ресурсы неисчерпаемы, что, сколько бы их ни расходовали, они?

снова возвращаются в то же место или в тот же район, где

водные ресурсы изъяты из данного источника? Такое понима-

ние возврата воды в процессе круговорота слишком упрощенно

и не соответствует характеру этого процесса в природе. Все

дело в том, что вода, испарившаяся в процессе использования

для хозяйственных нужд и поступившая в атмосферу в паро-

образном состоянии, вовсе не обязательно снова выпадет в ви-

де осадков в том же районе. Чаще всего атмосферная влага

переносится на большие расстояния и может сконденсировать-

ся и выпасть в виде осадков далеко от района, где она посту-

пила в атмосферу. Если, например, вода, испарившаяся в ре-

зультате орошения в Средней Азии, даст осадки в Гималаях*

где и без того вода в избытке, то для Средней Азии эта вода