Логвиновский В.Д. (сост.) и др. Пестициды. Современные проблемы природопользования

Подождите немного. Документ загружается.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПЕСТИЦИДЫ.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ.

Пособие по специальности 011600 – «Биология» , 511100 – «Экология

и природопользование»

ВОРОНЕЖ

2003

Утверждено научно-методическим советом биолого- почвенного

факультета 2002 г., протокол № 11.

Составители : Логвиновский В .Д ., Негробов О . П ., Логвиновская Т . В .

Пособие подготовлено на кафедре экологии и систематики

беспозвоночных животных биолого- почвенного факультета Воронежского

государственного университета.

В пособии обобщены и изложены основные сведения о пестицидах ,

используемых в сельскохозяйственном производстве. Рассматриваются их

свойства, классификация, действие на объекты -мишени и влияние на биоту

в целом , способы применения и отрицательные последствия для

окружающей среды, сельского хозяйства и здоровья человека.

Пособие содержит лекционно- методические материалы к курсам

«Экология и рациональное использование природных ресурсов»,

«Экология и природопользование», «Основы природопользования» ,

«Безопасность жизнедеятельности».

Рекомендуется для преподавателей вузов , аспирантов и студентов

биологических и иных специальностей, слушателей Института повышения

квалификации Воронежского государственного университета по

направлению 511100 – «Экология и природопользование», специалистов

по защите растений и охране природы, а также для широкой группы

населения, занимающегося мелкоделяночным растениеводством .

3

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие……………………………………………………………….4

Введение…………………………………………………………………...6

1. Общая характеристика и свойства пестицидов………………………7

1.1. Особенности воздействия пестицидов на живые организмы.

Трудности экотоксикологии пестицидов……………………………………..7

1.2. Классификация пестицидов………………………………………..10

1.3. Причины широкого использования пестицидов в сельском

хозяйстве………………………………………………………………………14

2. Основные требования, предъявляемые к химическим средствам

защиты растений………………………………………………………………15

3. Инсектициды…………………………………………………………..16

3.1. Действие инсектицидов…………………………………………….16

3.2. Устойчивость насекомых к инсектицидам………………………..18

4. Способы применения пестицидов…………………………………...20

5. Отрицательные последствия применения пестицидов……………..24

5.1. Последствия использования пестицидов для окружающей среды

………………………………………………………………………………….24

5.2. Последствия применения пестицидов для сельского

хозяйства………………………………………………………………………25

5.3. Последствия использования пестицидов для здоровья

человека……………………………………………………………………….27

6. Некоторые приемы “смягчения” отрицательного влияния

пестицидов на окружающую среду………………………………………….28

Заключение………………………………………………………………30

Основная литература………………..…………………….…………….31

Дополнительная литература……………………………………………31

ПРЕДИСЛОВИЕ

Около 15 лет назад «увидела свет» блестящая работа члена-

корреспондента АН СССР А . В . Яблокова (1988). К сожалению, в то время

с ней смог ознакомиться лишь ограниченный круг специалистов , так как

препринт доклада, подготовленного по поручению Общего собрания

Академии наук СССР для Президиума АН СССР , вышел под грифом «для

служебного пользования» . Назывался он «О недооценке отрицательных

последствий применения пестицидов и о важности разработки иных путей

развития сельского хозяйства». Волна перестройки и сопутствующая ей

так называемая «гласность» чуть позже позволили несколько расширить

группу лиц, ознакомившихся с этой работой . Скромнейший вклад в этот

процесс внесли и авторы настоящей брошюры, опубликовавшие для

студентов биологических специальностей методическое пособие

(Негробов , Логвиновский, 1991), представляющее собой сокращенное

переложение первой части работы А . В . Яблокова.

За прошедшие годы положение в области применения пестицидов для

защиты культурных растений от вредных организмов не только не

улучшилось, а стало просто угрожающим. Государственные службы

фактически не способны контролировать вал ядохимикатов ,

захлестнувший свободный рынок . Особенно серьезное положение

сложилось в мелкооптовой и розничной торговле пестицидами. В

настоящее время большое количество людей занимается выращиванием

овощей и фруктов на приусадебных участках , в садовых и овощеводческих

кооперативах и товариществах . Бездумное и неоправданное применение

пестицидов наносит огромный вред не только здоровью людей,

потребляющих растительную продукцию с таких участков , но нарушает

экологическое благополучие (кстати , гарантированное Конституцией

Российской Федерации) и всего остального населения в результате

«отравления» ядохимикатами и продуктами их распада – почвы, воды и

киоты . Сейчас очень многие считают себя специалистами в области

экологии, очень любят поговорить об «ухудшении экологии», о

«загрязнении экологии», не понимая сути проблемы. Поэтому надо, не

дожидаясь призрачных финансовых поступлений от государства на

«улучшение экологии», любыми способами повышать уровень

экологического образования населения. Это касается и огромной армии

садоводов и овощеводов - любителей.

Без специальной подготовки ориентироваться в огромном

ассортименте поступающих в розничную торговлю пестицидов

невозможно. Одних только названий (торговых марок ) инсектицидов ,

продающихся на российском рынке, насчитывается около сотни .

Увеличивается количество используемых фунгицидов и гербицидов . К

сожалению, качество многих из них оставляет желать лучшего, а

подавляющее большинство мелкорасфасованных пестицидов не

соответствует ГОСТам . Это объясняется многими причинами, и часто

нарушением условий хранения – высокая температура, замерзание, тара из

5

светлого стекла, негерметичная упаковка, допускающая контакт

ядохимиката с воздухом и прочие – могут резко ухудшить свойства

пестицидов . Кроме того, в продажу поступают, и довольно часто,

пестициды , срок хранения которых давно истек, а также подделки и

препараты , не разрешенные к применению. Из последних широко известен

инсектицид адифур , охотно раскупаемый населением для борьбы с

колорадским жуком . По своему воздействию этот высокотоксичный

препарат , предназначенный для протравливания семян (1-й класс

опасности ), сравним с боевыми отравляющими веществами.

Очень сильно на эффективность пестицидов влияют и условия их

применения: некоторые быстро разлагаются при действии солнечных

лучей, другие нельзя использовать при температуре выше 24 – 26

о

С,

применение некоторых гербицидов становится нецелесообразным при

температуре ниже 15

о

С.

Надеемся, что сведения, представленные здесь, дополнят знания

студентов биологических специальностей, будут небесполезными для

преподавателей высших и средних учебных заведений, специалистов по

защите , а также обширной группы населения России, для которого

выращивание плодоовощной продукции на своих огородных и

приусадебных участках является жизненной необходимостью .

ВВЕДЕНИЕ

Уже на заре развития земледелия человек столкнулся с проблемой

вредителей. По мере развития растениеводства эта проблема приобретала

все большее значение. Увеличение площади земель, отводимых под

возделываемые растения, появление монокультур и некоторые другие

процессы привели к такому возрастанию численности вредителей, что не

обращать на это внимания стало невозможным. Несомненно, что одним из

первых вредных организмов , с которыми имел дело человек, были

насекомые. Наряду с агротехническими, организационно- хозяйственными

мероприятиями, земледелец применял ручной сбор вредителей, отлов их

на различные приманки и уничтожение вредных насекомых с помощью

хищных животных и различных ядовитых веществ . Нашими предками

вплоть до середины XX века использовались природные вещества

различного происхождения: органического (растительные) и

неорганического (минеральные соли ). В этот период успешно развивались

«нехимические» методы подавления вредителей, в том числе и

биологический. Но в 1939 году произошло событие, которое произвело

революцию в защите растений от насекомых. Именно тогда доктор Пауль

Мюллер , работавший в швейцарской химической компании «Гейги»,

обнаружил замечательные инсектицидные свойства ДДТ, вещества,

синтезированного еще в 1874 году немецким студентом - химиком Отмаром

Цейдлером . ДДТ и открытые позже устойчивые органические соединения

получили очень широкое распространение, так как результаты их

применения были вполне наглядными и успешными. Впоследствии

появились вещества, используемые против болезней культурных растений,

а с 70-х годов стали широко использоваться химические средства борьбы с

сорняками. Ядохимикаты быстро нашли применение не только в крупных,

но и в мелких фермерских хозяйствах , а также на огородных, садовых и

приусадебных участках .

Таким образом , с химическими средствами борьбы с вредными

организмами имеют дело сотни тысяч или даже миллионы людей. Не

смотря на то, что количество применяемых ядохимикатов составляет всего

около 1% от общей массы всех остальных загрязнителей (Соколов ,

Монастырский, Пикушова, 1994), попадающих в природную среду, они

оказывают огромное влияние на биоту в связи с некоторыми своими

свойствами. Большинство ядохимикатов являются высокотоксичными

мутагенными соединениями, способными накапливаться в почве, тканях

живых организмов и мигрировать в биосфере за счет как абиотических, так

и биотических процессов . Нельзя не учитывать биологическую активность

продуктов распада пестицидов и различных примесей, присутствующих в

их препаративных формах . Кроме всего прочего, пестициды – это

единственные токсические вещества, которые вносятся в природную

среду специально и регулярно в отличие от других, случайно попадающих в

нее загрязнителей.

7

В настоящее время уже невозможно найти на земной поверхности

участок , который был бы совершенно свободен от остатков какого- либо

пестицидного соединения.

Таким образом , использование пестицидов следует рассматривать как

экологически опасное явление, требующее незамедлительных действий по

экологизации сельскохозяйственного производства. А экологизация

невозможна без изменения стереотипа мышления, сложившегося по

отношению к пестицидам у больших групп человеческого общества.

Надеемся, что предлагаемый обзор сведений о пестицидах и

отрицательных последствиях их применения поможет склонить

общественное мнение к необходимости отказа от использования

пестицидов и дальнейшей разработке альтернативных химическому

методов защиты растений от вредных организмов .

1. Общая характеристика пестицидов.

1.1. Особенности воздействия пестицидов на живые

организмы . Трудности экотоксикологии пестицидов

Под собирательным названием «пестициды» (от латин. pestis – зараза

и caedo – убиваю ) объединяется большая группа химических веществ ,

используемых для борьбы с различными видами вредных организмов .

Кроме того, к пестицидам относят и некоторые другие вещества.

М . Уильямс выделял «три поколения пестицидов»:

1) пестициды растительного происхождения и неорганические соли

(арсенаты и т. п.); 2) поколение ДДТ (хлорорганические,

фосфорорганические и другие ядохимикаты с широким спектром

действия); 3) синтетические гормоны и прочие биохимические препараты с

узким спектром действия. В последнее время говорят о появлении

«четвертого» или «нового» поколения пестицидов – видоспецифичных по

своему действию, или «экологически безопасных» по своей природе

синтетических аналогов гормонов насекомых и растений, а также

антибиотики. В принципе, последняя группа укладывается в «третье

поколение пестицидов» Уильямса.

Подавляющее большинство пестицидов является «чистыми»

ксенобиотиками (Лунев, 1992) – веществами небиологического

происхождения и представляет собой хроноконцентрационные

кумулятивные яды (Яблоков , 1988), то есть их токсическое действие

обуславливается не только концентрацией, но и длительностью

воздействия.

При этом токсическое действие пестицидов обладает как

материальной , так и функциональной кумуляцией (материальная

кумуляция – систематическое накопление вещества в тканях организма,

функциональная кумуляция – суммирование вызываемых пестицидами

функциональных изменений отдельных органов и систем ) (Яблоков , 1988).

8

Таким образом , пестициды могут воздействовать на организм не

только немедленно после их применения, но и спустя длительное время

вызывать нежелательные последствия.

Химические и биоактивные свойства пестицидов , попавших в

природную среду, делают неизбежным их включение в процессы

биоаккумуляции и биотрансформации. Высокая стойкость многих

пестицидов и продуктов их распада усугубляют последствия их участия в

упомянутых процессах . Проблемам биоаккумуляции посвящена весьма

обширная литература. Обобщая известные по этому вопросу сведения,

можно сказать следующее: в процессе биоаккумуляции происходит

многократное повышение концентрации пестицида по мере продвижения

его по пищевым цепям . Именно поэтому не обнаруживаемые в

абиотической среде даже современнейшими методами контроля

пестициды могут присутствовать в тканях живых организмов в очень

значительных и, следовательно, биологически опасных концентрациях

( табл . 1).

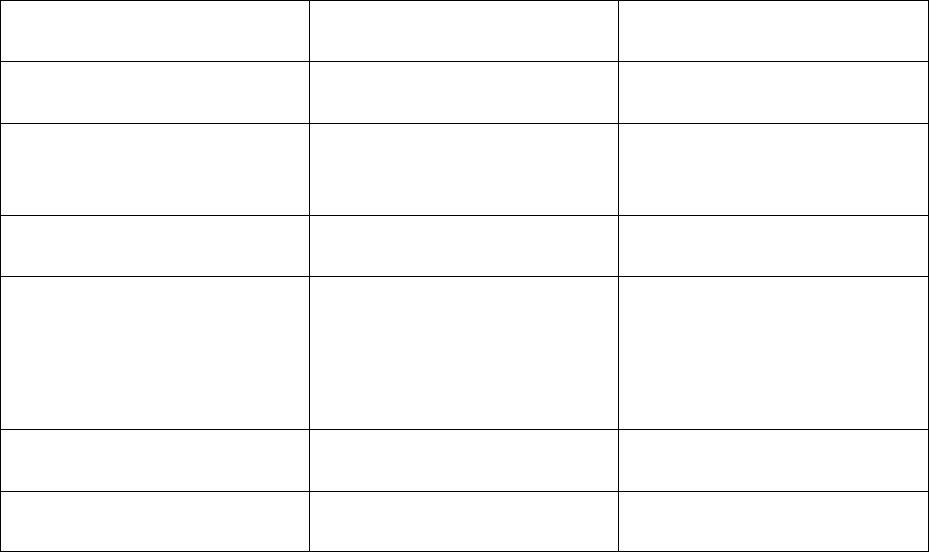

Таблица 1

Примеры биоаккумуляции некоторых пестицидов

(по данным разных авторов, Яблоков, Остроумов, 1985)

Вещество Организм Степень аккуммуляции

Лептофос Солнечная рыба

(Lepomis macrochirus)

× 773

Эндрин

Хлорпирифос

Толстоголовый

пимефалис (Pimephales

promelas)

× 6800

× 1700

Кепон Карпозубик (Cyprinodon

variegatus)

× 7400

ДДТ

Толстоголовый

пимефалис (Pimephales

promelas)

Устрица (Crassostrea

virginea)

× 133000

× 70000

ТДЕ Фитопланктон

Гагара

× 333

× 107000 – 179000

Аминокарбонаты Роголистник

(Ceratophillum dimersum)

× 400 в темноте

× 1000 на свету

Очевидно, что, мигрируя в трофических цепях , пестициды могут

попадать в организм человека, аккумулируясь в тканях промысловых

беспозвоночных, рыб, птиц и млекопитающих, иногда в высоких

концентрациях .

Выше мы уже говорили , что хотя пестициды как загрязнители среды

занимают лишь последнее место в первой десятке приоритетных

загрязнителей, их некоторые свойства заставляют считаться с их

9

действием . При обработке посевов и насаждений только 1,0 – 0,1 %

вносимых пестицидов достигают видов - мишеней (Соколов ,

Монастырский, Пикушова, 1994), тогда как 99,0 – 99,9 % попадают в

почву, водоемы, атмосферу, сельскохозяйственное сырье и оттуда в

организмы животных и человека. Не следует забывать и о других

источниках поступления пестицидов в природную среду. Таковыми

являются протравленные семена, потери при хранении, приготовлении и

перевозке рабочих растворов ядохимикатов . Значительное количество

пестицидов используется без реальной необходимости . Например , в США

– это от 35 до 50 % (Metcalf, 1980). Попадание пестицидов в воздух может

происходить и вторично – в результате испарения. При определенных

условиях до 50 % ДДТ, альдрина, дильдрина может перейти в атмосферу в

течение недели после обработки. ДДТ испаряется с обработанных полей со

скоростью 10 - 50 кг с гектара в год в зависимости от температуры,

влажности и движения воздуха (Матвеева, 1982).

Наряду с биоаккумуляцией пестицидов в природе происходят и

процессы их биотрансформации. Изрядная часть попавших в природную

среду пестицидов рано или поздно подвергается разложению либо в

организмах растений, животных или в микроорганизмах , либо под

действием физико-химических факторов среды. Причем процессы

разложения могут сопровождаться как детоксикацией пестицидов –

потерей исходным веществом токсических свойств , так и токсификацией –

образованием более ядовитых веществ . Причем последняя практически

непредсказуема, так как в этом процессе могут участвовать два и более

пестицидов (Яблоков , Остроумов , 1985). Здесь целесообразно вспомнить о

так называемом бинарном химическом оружии, когда два сравнительно

безвредных химических вещества при соединении образуют сильно

действующее боевое отравляющее вещество. Большое влияние на характер

действия пестицидов на живую природу оказывают не только температура,

влажность, освещенность и другие абиотические факторы, но и

физиологическое состояние организмов , подвергшихся воздействию.

Известно, что токсическое воздействие некоторых гербицидов на рыб

усиливается вдвое при кратковременном (в пределах суток ) повышении

температуры воды в водоеме на несколько градусов . Резко меняется

характер воздействия пестицидов в зависимости от пола, возраста, фазы

развития организма (табл . 2).

Прогнозирование действия пестицидов затруднено существованием

сложных жизненных циклов у живых существ , а также сложных

взаимоотношений организмов в биогеоценозах . Широко известен факт, что

летучие мыши в массе могут погибать от отравления пестицидами не в

местах их применения, а по завершении сезонных перелетов , когда

расходуются жировые резервы организма; то есть по мере расходования

жировых запасов , служащих своеобразными депо для сохранения

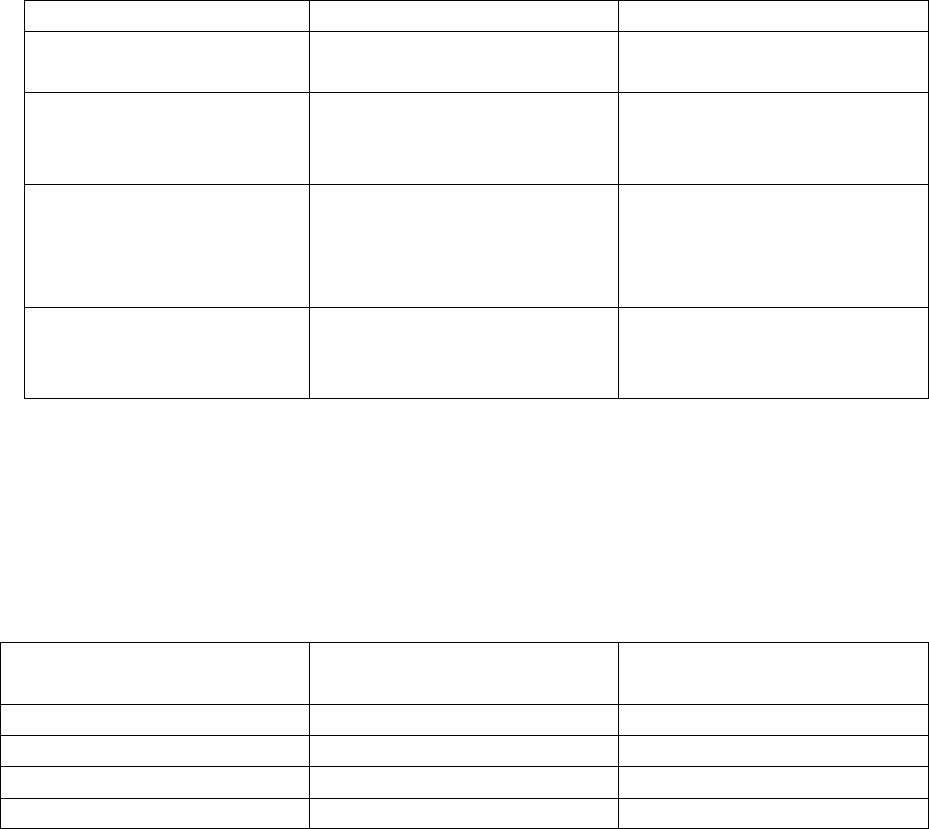

Таблица 2

Токсичность эндрина на разных стадиях развития некоторых рыб

(Яблоков, 1980)

Вид Фаза развития и возраст ЛД 50 (72 часа, мг/л)

Сиг проходной

(Coregonus lavaretus)

Эмбрион, 2 дня

личинка, 8 дней

0,0034

0,00006

Сиг пелядь

(C. peled)

Эмбрион, 1 день

5 дней

личинка, 11 дней

0,7662

0,0346

0,0006

Лосось

стальноголовый

(Salmo gairdneri)

Эмбрион, 1 день

2 дня

личинка, 15 дней

29 дней

0,0112

0,0078

0,00025

0,00006

Карпиодес

(Carpiodes cyprinus)

Эмбрион, 1 день

личинка, 10 дней

молодь, 27 дней

0,256

0,0313

0,0009

пестицидов в неактивной форме, последние во все большем количестве

попадали в жизненно важные органы , и животные погибали . Весьма

впечатляющи данные по биоаккумуляции пестицидов в пищевых цепях

( табл . 3).

Таблица 3

Биоаккумуляция четырех пестицидов в теле кижуча

(Oncorhynchus kisutch) в разных водоемах (Matsumura, 1985)

Пестицид Личинок комаров нет

Личинки комаров есть

ТСТД 2 708

ДДТ 458 337

Гамма – ВНС 2904 1080

Зектран 213 76

Таким образом , при проведении токсикологических испытаний просто

невозможно учесть все возможные сочетания факторов и условий.

1.2. Классификация пестицидов

Пестициды классифицируются по объектам , против которых они

применяются, по способу проникновения и характеру воздействия на

вредные организмы, по химическому составу, по токсиколого-

гигиеническим и эколого- агрохимическим критериям .

В зависимости от объектов и направления использования пестициды

разделяют на следующие группы :

1) акарициды – для борьбы с клещами;

2) инсектициды – для борьбы с вредными насекомыми; отдельные

группы инсектицидов носят специальные названия, например ,