Логвиненко ?. В., Орлова Л.В. Образование и изменение осадочных пород на континенте и в океане

Подождите немного. Документ загружается.

что характерно для стадии раннего и среднего катагенеза (прото-

катагенез и мезокатагенез MKi и МК2 Н. Б. Вассоевича) [7, 19].

Железистые смектиты, показатели катагенеза океанских пород

[А. Г. Коссовская, 1975 г.] являются обычными минералами' океа-

нических пород, но они могут быть диагенетическими, образую-

щимися на границе осадок — вода [77], и гидротермальными. По-

лигенетическим является также палыгорскит, довольно широко

распространенный в океанических породах и океанических осад-

ках.

Отмечаемое многими исследователями увеличение содержания

монтмориллонита от молодых к древним отложениям с углубле-

нием является фактом, но аутигенность его оспаривается

[3. Н. Горбунова, 1979 г.; 32]. Вероятно, все же значительная часть

монтмориллонита океанических пород образовалась в результате

трансформации пирокластического материала и является аути-

генной.

Гидрослюдизация монтмориллонита, обычная для позднего ка-

тагенеза и раннего метагенеза пород континентов, в океанических

породах, не проявляется или проявляется очень слабо. Это объяс-

няется тем, что в океанах мы имеем дело только с ранним и сред-

ним катагенезом. Гидрослюдизация монтмориллонита находится

в зачаточном состоянии, о чем свидетельствует широкое распро-

странение смешаннослойных фаз гидрослюда — монтмориллонит

по всему разрезу океанических пород.

Специфика океанического катагенеза проявляется и в измене-

нии пирокластических и вулканогенно-осадочных отложений. По

данным В. И. Гречина [18] аутигенные минералы базальтовых,

шлаковых туфов северо-восточной части Тихого океана представ-

лены анальцимом и калиевым полевым шпатом, образующимся по

стеклу, ассоциирующими глинистыми минералами являются ди- и

триоктаэдрические смектиты.

В пемзовых и пемзово-литокластических туфах андезитового и

дацитового состава аутигенные минералы представлены анальци-

мом и клиноптилолитом, развивающимися по стеклу, ассоцииру-

ющим глинистым минералом является железистый диоктаэдриче-

ский смектит.

Сходный парагенез аутигенных минералов наблюдается и

в вулканогенных песчаниках-граувакках, которые также содержат

зеленый глауконитоподобный минерал переходного типа между

глауконитом и селадонитом.

Карбонатные породы. Основные процессы изменения карбо-

натных пород в катагенезе — перекристаллизация в твердом со-

стоянии и с растворением. В ряду карбонатных минералов устой-

чивость нарастает от высокомагнезиального кальцита через ара-

гонит к кальциту, в ряду органических остатков — от планктонных

фораминифер к мелким кокколитам, бентосным фораминиферам,.

крупным фораминиферам [100]. В мелководной области океанов и

морей по способности к перекристаллизации (устойчивости) уста-

новлен следующий ряд: кораллы, моллюски, халимеды, тонкостен-

121.

ные фораминиферы, толстостенные фораминиферы, морские ежи,

литотамнии [72].

В карбонатных породах наблюдается растворение неустойчи-

вых компонентов и осаждение вторичного кальцита в порах, пу-

стотах и камерах раковин, образуются пелитоморфные (микрито-

вые) агрегаты, цементирующие органические остатки,— пленочная

и поровая цементация. Исследование С. Шлангера [100] карбонат-

ных пород скв. 167 (поднятие Магеллана в Тихом океане) пока-

зало, что в осадках содержится, %: 50 кокколитов и 50 форами-

нифер, в мелу — 25 фораминифер, 50 кокколитов и 25 микритового

цемента, в известняках — 50 кокколитов и 50 цемента. Во многих

известняках встречаются трещины, залеченные вторичным -г- зер-

нистым кальцитом, реже баритом, халцедоном и кварцем.

Как было показано выше (табл. 32), поровые воды обогащены

кальцием и обеднены магнием. Возникает вопрос, куда уходит

магний? Возможно, он расходуется на образование доломита

и/или палыгорскита. В глинистых породах магний может быть

поглощен глинистыми минералами.

Существует и другая возможность образования доломита, бла-

годаря распаду высокомагнезиального кальцита. Эта возможность

реализуется полностью в зоне литорали и мелководья, где высо-

комагнезиального кальцита много и мелководные известняки

в той или иной мере доломитизированы. Так как доломит имеет

большую плотность, этот процесс сопровождается увеличением

пористости.

При возрастании давления и температуры начинается пере-

кристаллизация в твердом состоянии — превращение мела в из-

вестняки, пелитоморфных известняков в зернистые. Однако в океа-

нических породах, как правило, преобладают пелитоморфные

(микритовые) известняки с небольшой долей зернистого (спари-

тового) кальцита. Параллельно с этим в присутствии поровых вод

происходит растворение под давлением — образование стилолито-

вых структур и текстур. Стилолитовые швы описаны в известня-

ках мела скв. 167 в Тихом океане, в известняках юры и мела

в ряде скважин Атлантического океана (367, 368, 398, 105 и др.).

Карбонатные породы обычно содержат некоторое количество

скелетов кремневых организмов — диатомей, радиолярий, спикул

губок, которые располагаются по слоистости или рассеяны в ос-

новной кальцитовой массе. Эти скелеты часто замещены кальци-

том (зернистым — спаритовым) или кремнеземом (опалом С/Т,

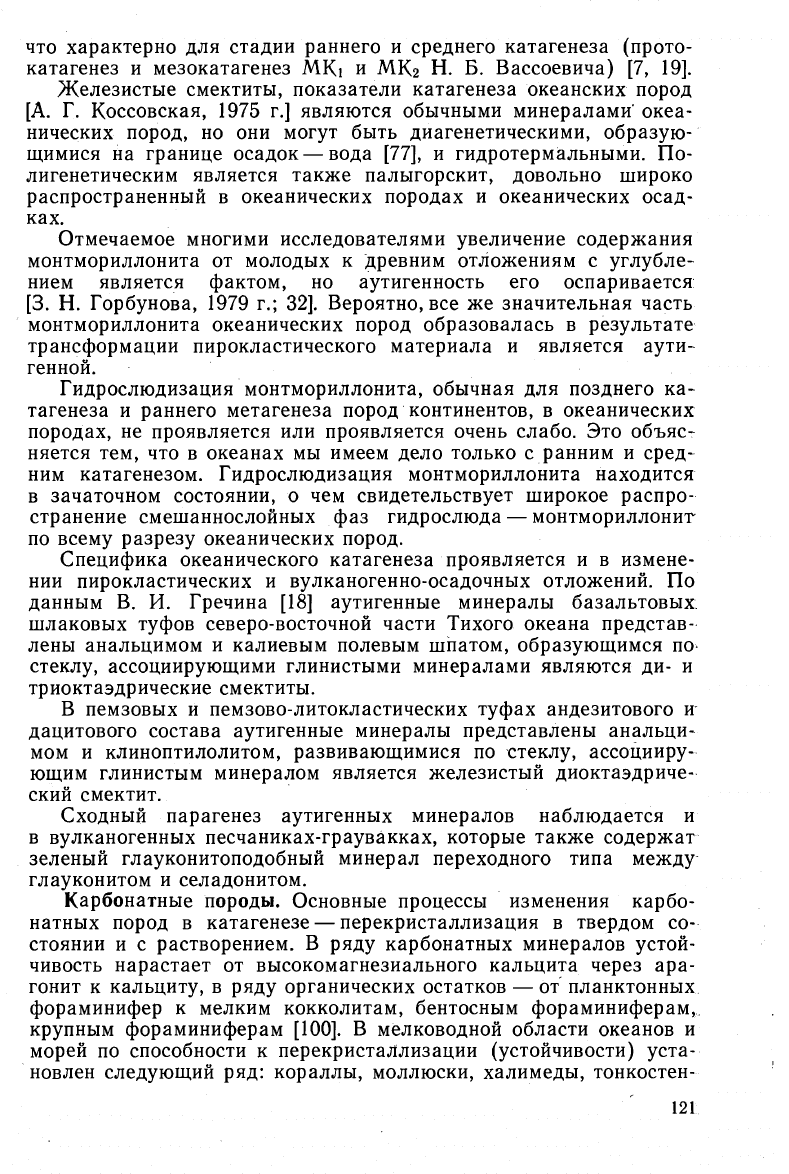

халцедоном и кварцем). В подобных известняках часто описывают

структуру «птичьего глаза» (bird's eye) (рис. 31).

В условиях повышенной щелочности кремнезем растворяется,

давая начало кремневым конкрециям, которые являются обыч-

ными образованиями карбонатных пород океана. Однако боль-

шинство кремневых конкреций зарождалось еще в диагенезе,

о чем свидетельствует наличие ходов илоедов в конкрециях.

При обилии кремнезема происходит окремнение мела и изве-

стняков или образуется масса кремней и порцелланитов. В окрем-

122.

Рис. 31. Известняк (красный, глинистый) со структурой «птичий глаз». Фото

Е. А. Поповой.

Радиолярии выполнены халцедоном (оксфорд— кнмеридж). Скв. 367 DSDP, Атлантика,

южнее о-вов Зеленого мыса, глубина воды 47-48 м, от поверхности дна 1120 м. Увели-

чение 50, при одном николе.

нелых породах часто сохраняются осадочные текстуры — ходы

илоедов, слоистость и т. п. В процессе окремнения избирательно

замещаются сначала менее устойчивые органические остатки, за-

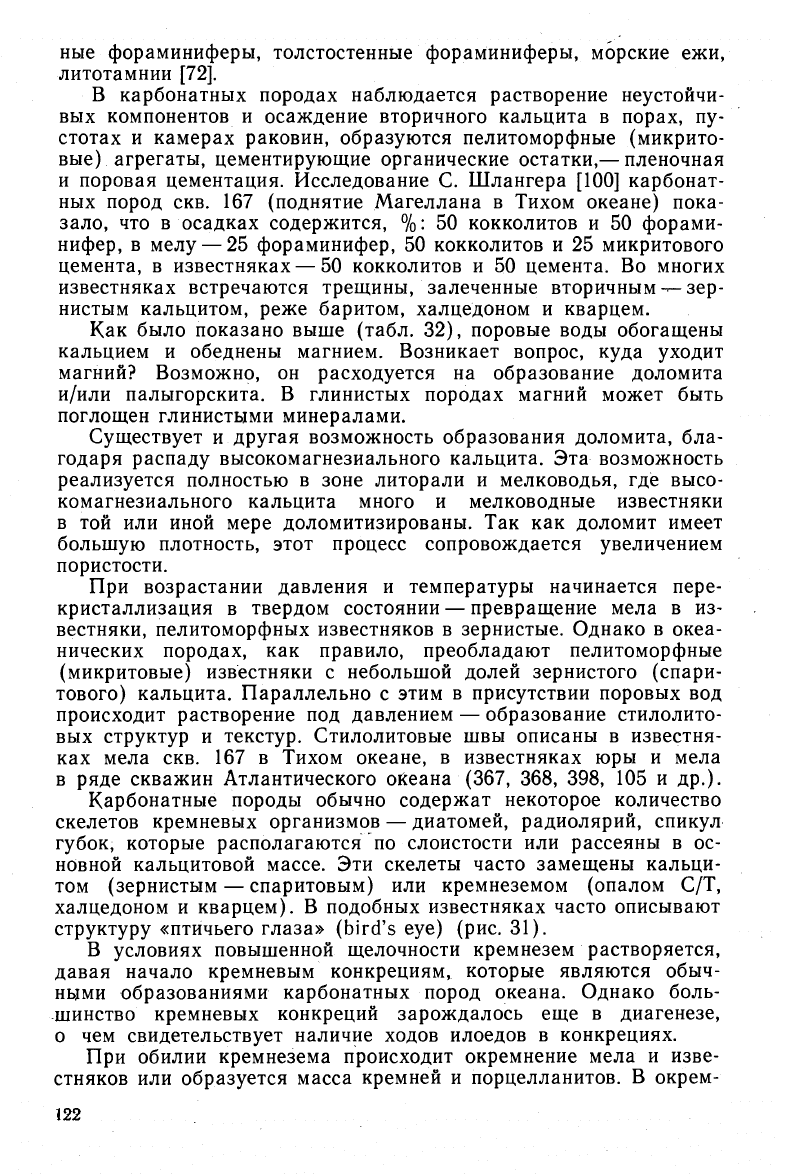

тем более устойчивые и основная масса. Примером подобного рода

может служить замещение кокколитов опалом С/Т, описанное

Д. Хейном [D. Hein et al., 1981 г.] (рис. 32).

Основным процессом изменения карбонатных пород океана

в стадию катагенеза является уплотнение и цементация, но воз-

можны и процессы противоположной направленности — деце-

ментация. Причиной децементации часто является наличие OB и

бактерий, понижение рН и вследствие этого растворение — выще-

лачивание цемента. Подобные явления чаще наблюдаются в мел-

ководных карбонатных породах и породах рифовых комплексов.

OB в известняках и в известковых породах сапропелевого и

гумусового типа встречается в меловых и палеогеновых породах

Атлантического и Тихого океанов. Степень его изменения соответ-

ствует этапам раннего и среднего катагенеза.

Парагенезы аутигенных минералов карбонатных пород содер-

жат небольшое количество видов: кальцит разных генераций и

морфологии зерен, доломит, реликты высокомагнезиального каль-

цита и других диагенетических минералов (барита, сидерита,

123.

Юмкм

Рис. 32. Замещение опалом С/Т панцирей кокколитов. Рисовано по электронно-

микроскопической фотографии. По Д. Хейну [Hein et al., 1981 г.].

пирита, опала А). Из глинистых минералов обычно присутствуют

монтмориллонит, вероятно аутигенный, и палыгорскит (сепиолит),

а также цеолиты — филлипсит, клиноптилолит, минералы кремне-

зема— опал С/Т, халцедон, кварц, кристобалит, тридимит.

Кремнистые породы. Кремнистые породы в океанах встреча-

ются почти на всех стратиграфических уровнях. В ряду океани-

ческих осадков они отличаются наименьшей скоростью диагенети-

ческих изменений [35], диагенетическая стадия растягивается на

миллионы и десятки миллионов лет.

При завершении диагенеза кремнистые осадки превращаются

в диатомиты, радиоляриты, спонголиты, порцелланиты, кремни.

Кремнистые илы с примесью глинистого, вещества превращаются

в кремнистые аргиллиты, глины, диатомовые и радиоляриевые

глины и аргиллиты.

Процессы превращения осуществляются лишь частично путем

гравитационного уплотнения и уменьшения пористости, а главным

образом благодаря цементации, уменьшению содержания аморф-

124.

ной фазы — раскристаллизации опала А органических остатков и

превращению его в опал С/Т, халцедон и вторичный кварц.

Однако халцедон и кварц в диатомитах только появляются и

сосуществуют совместно с опалом А. Таким образом, диатомиты

по парагенезам аутигенных минералов, плотности и пористости

(обычно 60—70 %) как бы принадлежат к зоне диагенеза, но бла-

годаря тому, что они литифицированы и опал А реликтовый диа-

генетический минерал, мы их относим к зоне катагенеза.

Существенное значение для превращения диатомовых осадков

в диатомиты имеет температура. В областях высокого теплового

потока превращение идет быстрее. Так, например, миоценовые

диатомиты в скв. 173 у берегов Калифорнии появляются на глу-

бине 130 м, в то время как в скв. 438В вблизи о. Хонсю миоцено-

вые диатомиты встречены только на глубине более 400 м.

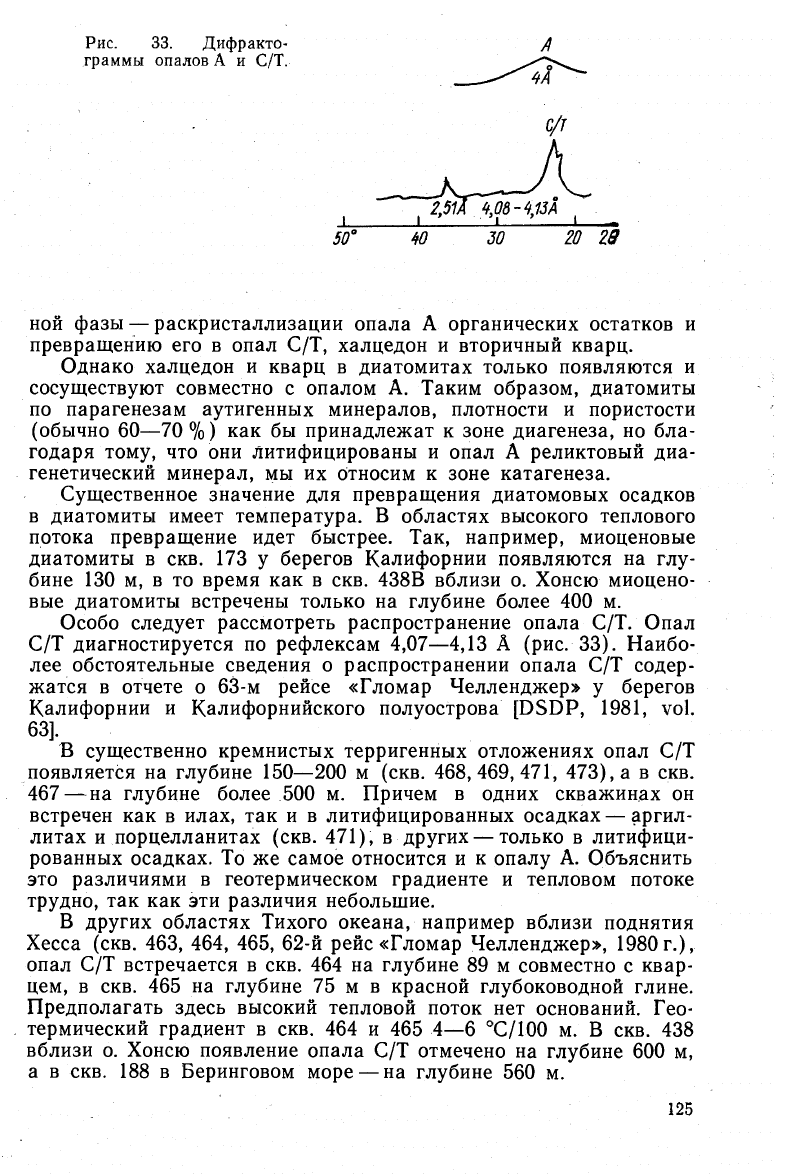

Особо следует рассмотреть распространение опала С/Т. Опал

С/Т диагностируется по рефлексам 4,07—4,13 А (рис. 33). Наибо-

лее обстоятельные сведения о распространении опала С/Т содер-

жатся в отчете о 63-м рейсе «Гломар Челленджер» у берегов

Калифорнии и Калифорнийского полуострова [DSDP, 1981, vol.

63].

В существенно кремнистых терригенных отложениях опал С/Т

появляется на глубине 150—200 м (скв. 468,469,471, 473), а в скв.

467—на глубине более 500 м. Причем в одних скважинах он

встречен как в илах, так и в литифицированных осадках — аргил-

литах и порцелланитах (скв. 471), в других — только в литифици-

рованных осадках. То же самое относится и к опалу А. Объяснить

это различиями в геотермическом градиенте и тепловом потоке

трудно, так как эти различия небольшие.

В других областях Тихого океана, например вблизи поднятия

Xecca (скв. 463, 464, 465, 62-й рейс «Гломар Челленджер», 1980 г.),

опал С/Т встречается в скв. 464 на глубине 89 м совместно с квар-

цем, в скв. 465 на глубине 75 м в красной глубоководной глине.

Предполагать здесь высокий тепловой поток нет оснований. Гео-

термический градиент в скв. 464 и 465 4—6 °С/Ю0 м. В скв. 438

вблизи о. Хонсю появление опала С/Т отмечено на глубине 600 м,

а в скв. 188 в Беринговом море — на глубине 560 м.

125.

ТАБЛИЦА

36

Стадии катагенеза континентов

и

океанов

Авторы моно-

графии, 1985 г.

Н.

Б. Bac-

соевич,

1983

г.

Континенты

Авторы моно-

графии, 1985 г.

Н.

Б. Bac-

соевич,

1983

г.

Объемная

плотность,

%

Пористость,

%

Скорость

ультразвука,

км/с

Тип OB*

Аутигенные

минералы

Структуры

Ранний

катагенез

Протокатагенез ПК

ΠΚι

пк

2

ПКз

1,9—

—2,3

40—

—20

2,2—

—3,0

B

1

-B

2

B

3

Каолинит, гидро-

слюда

1М, IMd,

монтмориллонит,

смешаннослойные,

о

хлорит

7А, гей-

ландит, анальцим,

кальцит, опал

А,

опал

С/Т,

кварц,

гипс, галит, каинит

Осадочные

нормальные,

неизмененные

рыхлые

и сцементи-

рованные,

по-

явление

сти-

лолитов

в кар-

бонатных

породах

Поздний

катагенез Средний катагенез

Мезокатагенез MK

MKi

MK

2

2,3

2,6

20—

—10

2,3

3,0

Д

Г

Каолинит, гидро-

слюда

IM

монтмо-

риллонит, смешан-

нослойные, хлорит

7

о

и

14 А,

гейландит,

анальцим, кальцит,

опал

С/Т,

кварц,

гипс, галит, каинит

Осадочные

нормальные

неизмененные,

стилолиты

в карбонат-

ных породах

и появление

в терригенных

породах

Поздний

катагенез Средний катагенез

Мезокатагенез MK

MK

3

MK

4

MK

5

2,6—

-2,7

10—

—4

3—

—4

Ж

к

ОС

Каолинит (мало),

гидрослюда

1М, 2М,

реликты монтморил-

лонита

и

смешанно-

слойных, хлорит

о

14

А,

ломонтит,

ско-

лецит, кальцит,

кварц

Регенерацион-

ные микро-

стилолитовые,

стилолиты

в терригенных

породах

* Марки углей.

Таким образом, опал

С/Т при

нормальном

—

низком геотерми-

ческом градиенте появляется

на

глубинах менее

100 м

(возвышен-

ность Хесса),

при

более высоком градиенте

— на

глубинах

150—

200

м (в

Прикалифорнийском районе)

и на

различных больших

глубинах (400—600

м) как в тех же

районах,

так и во

многих

других.

Все это

свидетельствует

о том, что

кроме температуры

и

глубины погружения имеют значение геохимические условия

и

фактор времени.

Это

обстоятельство отмечала

и М.

Кастнер

[91].

Исследование

И. И.

Плюсниной

[1984 г.]

показало,

что из ге-

лей кремнезема сначала образуются смешанные кристаллы

кри-

126.

Океаны

Объемная

плотность,

г/см

3

—.

Пористость,

Скорость

ультразвука,

км/с

Тип

ов*

Аутигенные

минералы

Структуры

1,8—

—2,0

65—

—40

1,9

-2,3

Б

Б

Железистые смектиты,

монтмориллонит, палы-

горскит, смешаннослой-

ные, филлипсит, клино-

птилолит, гидрослюда

(?), кальцит, опал

А,

опал

С/Т,

гипс

Осадочные нормаль-

ные неизмененные

рыхлые

и

сцемен-

тированные

1,9—

2,3

45—

20

2,2-

2,5

Д

Г

Железистые смектиты,

монтмориллонит, палы-

горскит, смешаннослой-

ные, филлипсит (мало),

клиноптилолит, аналь-

цим (редко), гидрослюда,

кальцит, опал С/Т, кварц

Осадочные нормаль-

ные неизмененные,

стилолиты

в кар-

бонатных породах

>2,3

Изме*

CKO

в

л

оса

<20

(редко)

гения этог

й коры,

риконтине

цочных

по

>2,5

о типа

в местг

нтальн

эод

ж

вероя

X ВЫСС

ой

зон

тно, имеются

в

основании

в

кого теплового потока

и Ci

е океанов

и в

окраинных

мо

торого слоя океаниче-

грессовых деформаций,

)ях

с

мощной толщей

стобалита

и

кварца, которые сосуществуют

с

аморфной фазой,

т.

е.

важен фактор времени. Совместное нахождение опала

А и

халцедона широко распространено

в

породах континентов.

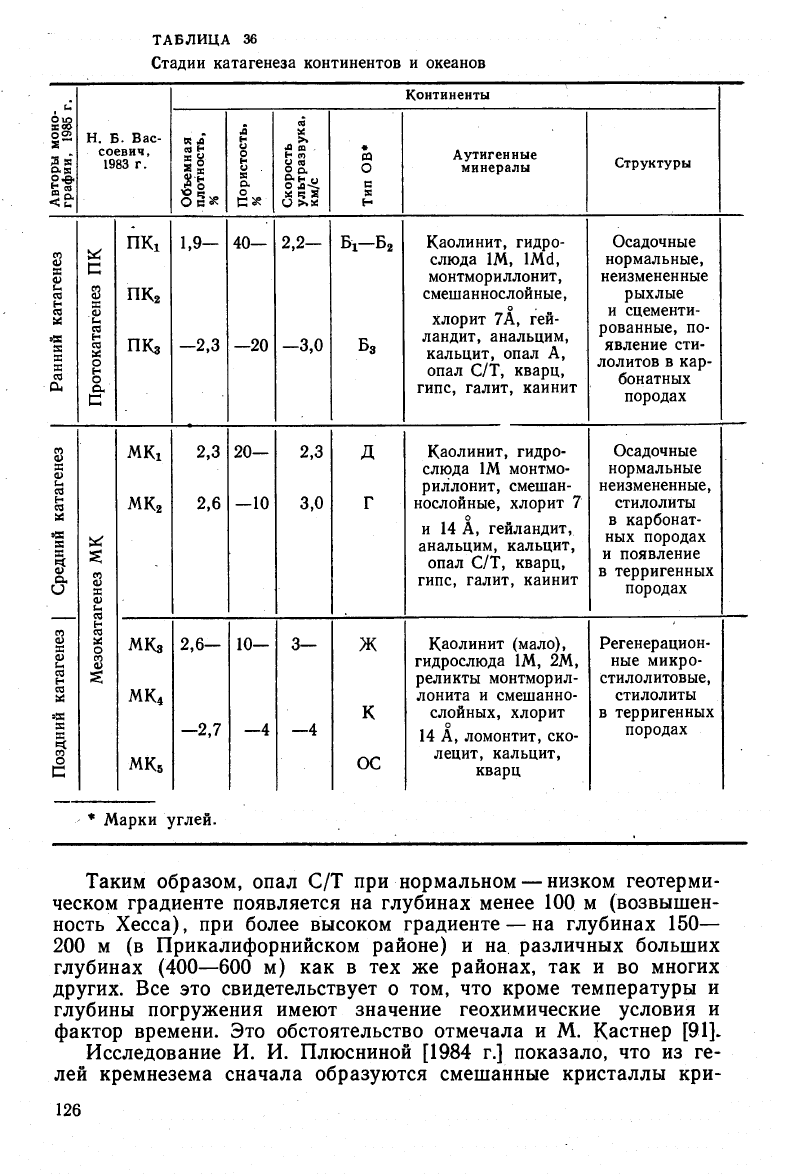

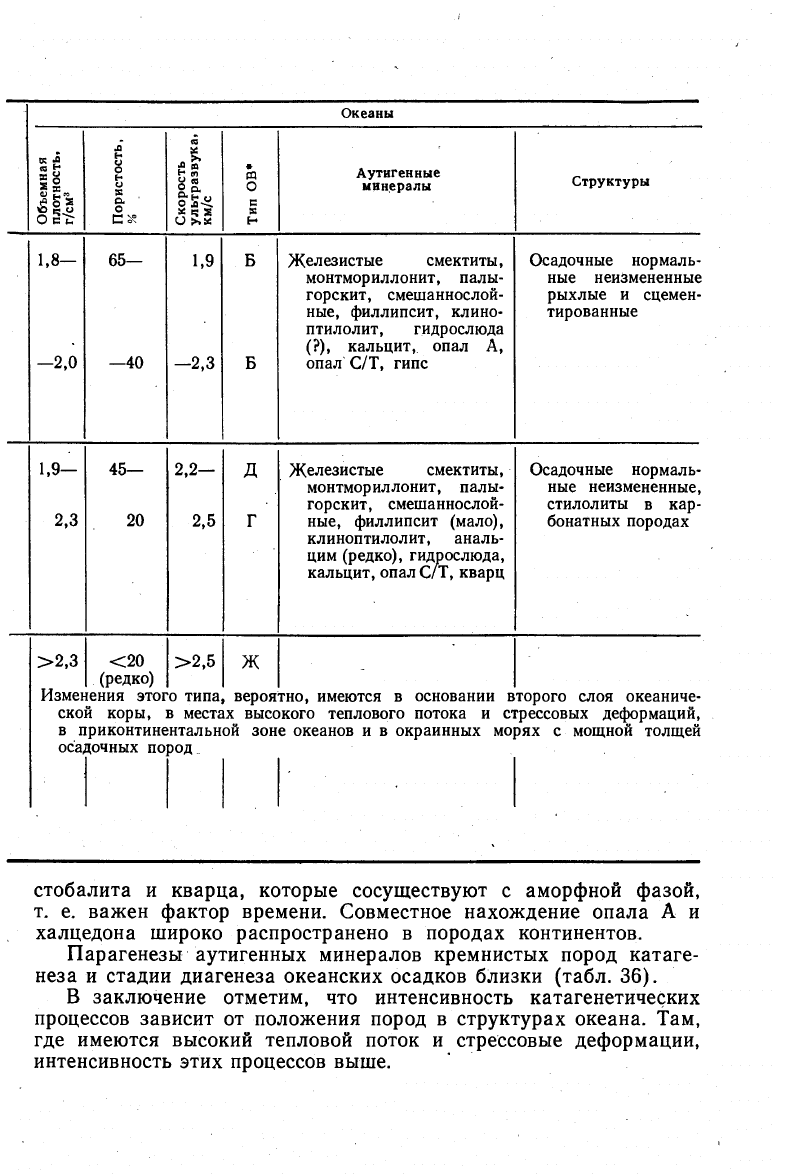

Парагенезы аутигенных минералов кремнистых пород катаге-

неза

и

стадии диагенеза океанских осадков близки (табл.

36).

В заключение отметим,

что

интенсивность катагенетических

процессов зависит

от

положения пород

в

структурах океана.

Там,

где имеются высокий тепловой поток

и

стрессовые деформации,

интенсивность этих процессов выше.

Глава III

СТАДИЯ МЕТАГЕНЕЗА —

МЕТАМОРФИЗОВАННЫЕ

ОСАДОЧНЫЕ ПОРОДЫ

Глубокие структурные и минералогические изменения осадоч-

ных пород в нижней части стратисферы, по своему характеру

близкие к начальным стадиям регионального метаморфизма, мы

будем называть метагенезом. Процессы метагенеза по своей при-

роде процессы физико-химические. Как было показано выше, уп-

лотнение осадочных пород в основном заканчивается на этапе

позднего катагенеза — пористость пород достигает 2—4%. Сле-

довательно, по этой причине, а также вследствие широкого разви-

тия цементации дальнейшее уплотнение маловероятно. Однако

движение масс при складчатости вызывает появление трещинова-

тости, кливажа разрыва и т. п., создавая этим новые пути дви-

жения растворов. Активной циркуляции растворов способствует

высокая температура.

В стадию метагенеза широко развиты процессы растворения и

регенерации под давлением основных породообразующих минера-

лов — гравитационно направленная коррозия на платформах и

направленная коррозия и кристаллизация в геосинклиналях, ин-

тенсивная перекристаллизация ранее образовавшихся минералов.

В зернистых породах происходит полная перекристаллизация це-

ментов, в глинистых и карбонатных — основной массы. Приобре-

тают все большее и большее значение процессы метасоматоза

(вернее, автометасоматоза).

В результате этого зернистые породы превращаются в квар-

цито-песчаники, песчаники-кварциты, кварциты, глинистые —

в глинистые, аспидные и филлитоподобные сланцы, карбонат-

ные — в кристаллические и мраморизованные известняки и доло-

миты, ископаемые угли — в тощие угли, антрациты и графитизи-

рованные антрациты.

Интенсивное развитие стресса приводит к частичной пере-

стройке структур осадочных пород и появлению новых структур,

характерных уже для метаморфических пород. Давление стресса

обычно накладывается на структуры, возникшие под воздейст-

вием нагрузки, и усложняет их. Так образуются микростилолито-

вое сочленение зерен и микростилолитовые швы, располагаю-

щиеся под углом к напластованию. Они, как правило, отличаются

крупными зубцами-столбиками (рис. 34).

В зернистых породах, богатых цементом, где непосредствен-

ное соприкосновение обломочных зерен отсутствует, образуются

так называемые бородатые зерна кварца (рис. 35—38).

«Бородатые» зерна кварца, полевого шпата возникают под воз-

действием стресса, путем растворения обломочных зерен со сто-

128.

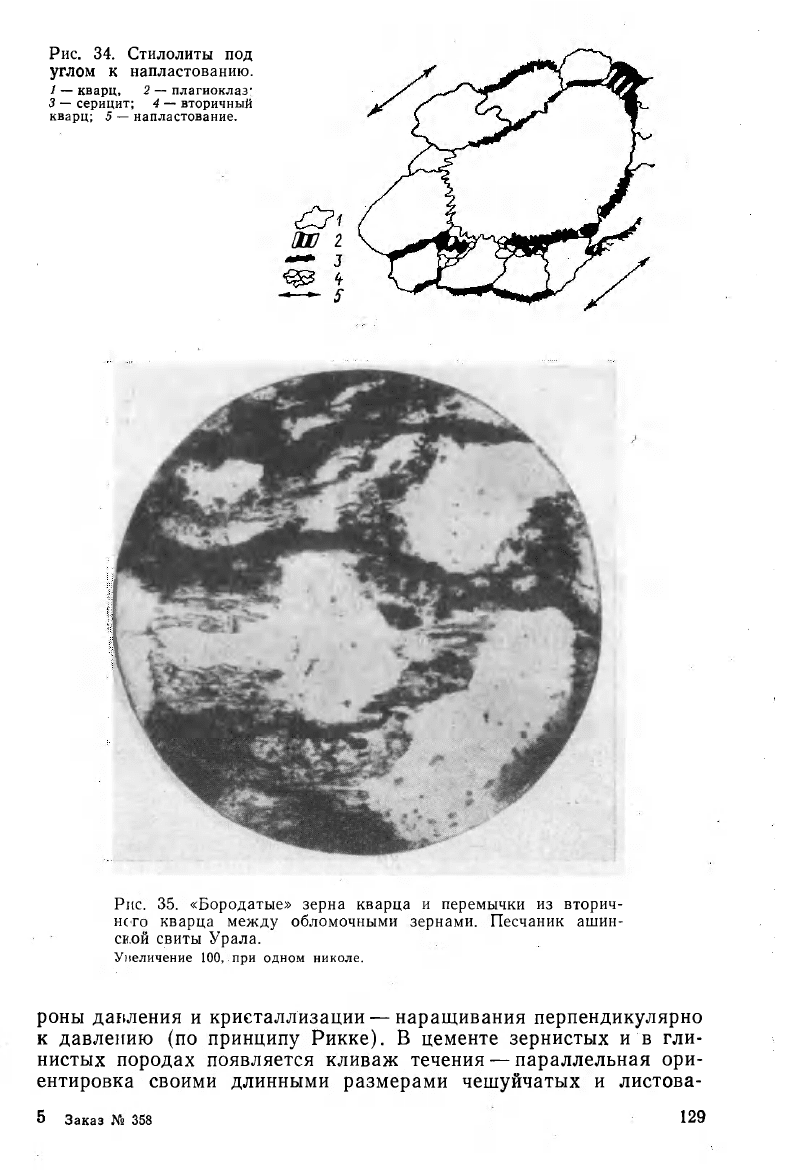

Рис. 34. Стилолиты под

углом к напластованию.

1 — кварц, 2 — плагиоклаз

-

3 — серицит; 4 — вторичный

кварц; 5 — напластование.

JOD 1

—— 5

Рис. 35. «Бородатые» зерна кварца и перемычки из вторич-

ного кварца между обломочными зернами. Песчаник ашин-

ск.ой свиты Урала.

Укеличение 100, при одном николе.

роны давления и кристаллизации — наращивания перпендикулярно

к давлению (по принципу Рикке). В цементе зернистых и в гли-

нистых породах появляется кливаж течения — параллельная ори-

ентировка своими длинными размерами чешуйчатых и листова-

5 Заказ № 358

129

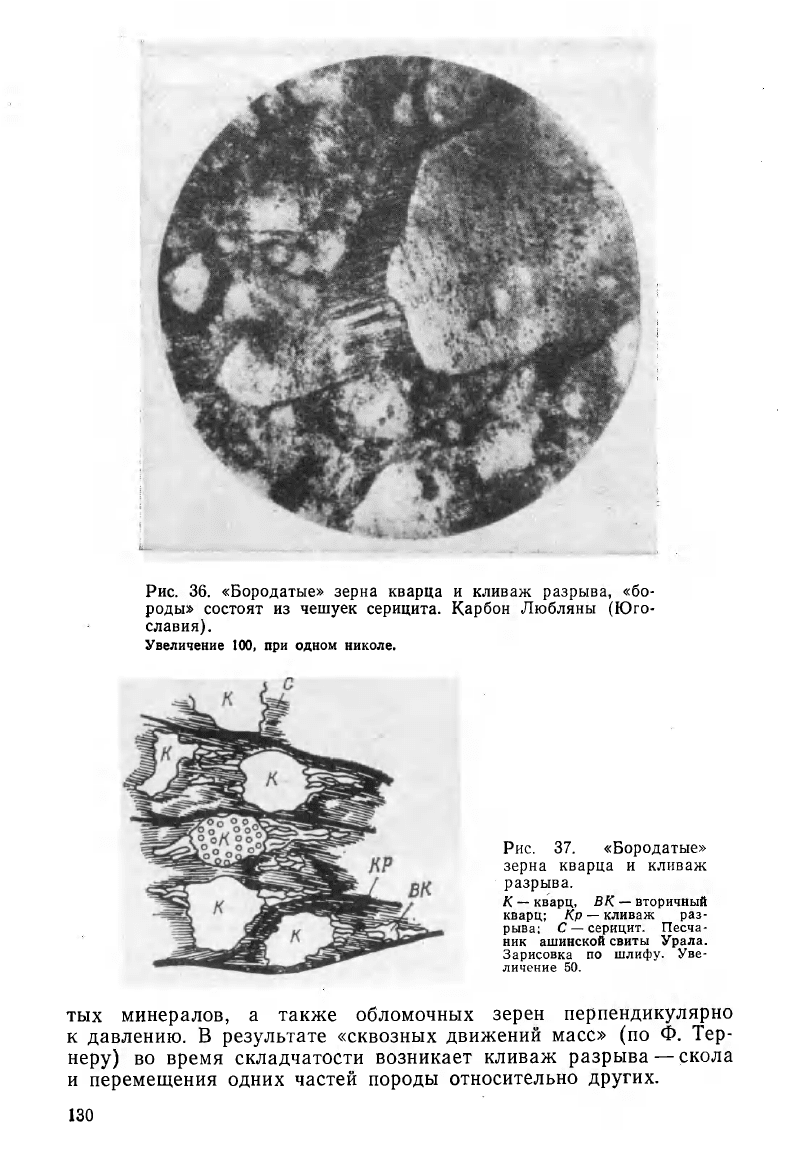

Рис. 36. «Бородатые» зерна кварца и кливаж разрыва, «бо-

роды» состоят из чешуек серицита. Карбон Любляны (Юго-

славия).

Увеличение 100, при одном николе.

Рис. 37. «Бородатые»

зерна кварца и кливаж

разрыва.

К — кварц, BK — вторичный

кварц; Kp — кливаж раз-

рыва; С — серицит. Песча-

ник ашинской свиты Урала.

Зарисовка по шлифу. Уве-

личение 50.

тых минералов, а также обломочных зерен перпендикулярно

к давлению. В результате «сквозных движений масс» (по Ф. Тер-

неру) во время складчатости возникает кливаж разрыва — скола

и перемещения одних частей породы относительно других.

130.