Лекции - Экономическая психология

Подождите немного. Документ загружается.

Таким образом, к 5 курсу студенты становятся в большей степени финансово

независимыми, что отражается как в удалении от родительской семьи, так и в учете

полных расходов на свое содержание. Однако даже работающие студенты не покрывают

зарплатой свои расходы, им приходится искать дополнительные финансовые источники.

(Мацнев Ю.В., Семенов М.Ю. Молодежь и ценности современного общества: Материалы

Всероссийской научно-практической конференции. 28-29 апреля 2005 года. Г. Омск. /Гл.

ред. В.И.Разумов, зам. гл. ред. В.А.Баринов, В.В.Бабкин. Ред. Коллегия: А.А.Варакин,

Я.Ю.Ворожко, О.В.Камшилин, О.Д.Майстришин, И.В.Носов. Омск: типография «Ютон»,

2005. – 376 с. — 106-109).

В 2003 году мы провели в г. Омске эмпирическое исследование для определения места

денег в системе ценностей в различных возрастных группах: молодежи (16-26 лет, n=32),

средней (27-36 лет, n=17) и старшей (37-49 лет, n=32). Сравнение ценностей проходило по

методике Е. Б. Фанталовой. Испытуемые оценивали по 10-балльной шкале ценность

различных параметров жизни. Список ценностей составлен в соответствии с иерархией

потребностей, предложенной А. Маслоу [16], к которому добавлена ценность "деньги": 1)

качественное питание, 2) физическая безопасность; 3) хорошая семья; 4) самоуважение; 5)

вовлеченность в дело; 6) деньги; 7) хорошие условия жизни; 8) уверенность в будущем; 9)

понимание окружающих; 10) признание окружающих; 11) найти место в жизни.

Наименее значимой во всех группах оказалась ценность "признание окружающих". Это

означает, что респонденты придают малое значение социальному окружению, их не

интересует мнение о себе.

В отличие от других возрастов в группе молодежи (16-26 лет) доминирующей является

ценность "найти место в жизни". Этот вывод подтверждается и статистическим анализом:

t

1-2

= 2,18 при 0,05. Также значимыми в этой группе оказались типичная для других

групп ценность семьи и специфическая ценность "самоуважения". Для средней (27-36 лет)

и старшей (37-49 лет) возрастных групп наиболее важными оказались ценности семьи и

денег.

Ценность денег для младшей возрастной группы оказалась значительно ниже (М

1

=8,2;

М

2

=8,8; М

3

=9,2). Следовательно, можно говорить о том, что "монетарная социализация"

происходит в период возникновения экономической самостоятельности. Для молодежи

16-26 лет оказались более важными ценности самореализации, что, возможно,

объясняется финансовой помощью родителей и, следовательно, наличием свободных

ресурсов.

Экономическая социализация взрослых

Трудовая социализация и появление собственного хозяйства.

Полный цикл отношений: заработал, потратил на семью.

Семейная экономика. Управление семейным бюджетом.

Инвестиции и кредиты.

Предпринимательство

Изучение финансовой удовлетворенности в различные возрастные периоды.

(Семенов М.Ю. Возрастная динамика материальной удовлетворенности у мужчин и

женщин // Гендерные исследования и гендерное образование в высшей школе: Материалы

международной научной конференции, Иваново, 25-26 июня 2002 г.: В 2 ч. — Ч. II.

История, социология, язык, культура. — Иваново: Иван. гос. ун-т, 2002. — 284 с. С. 126-

132.)

41

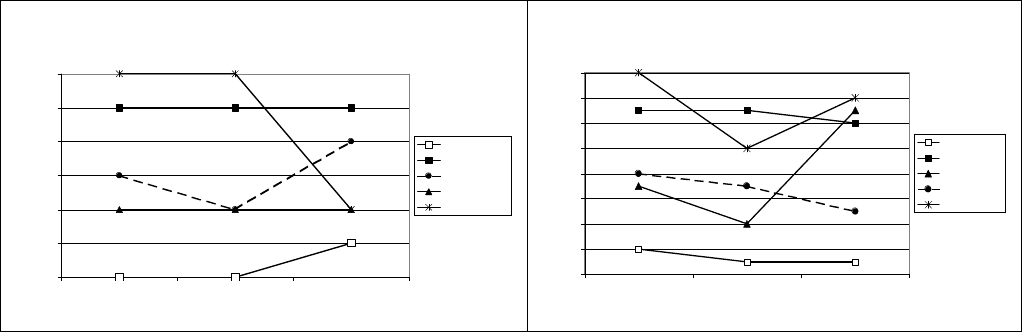

Возрастная динамика материальной удовлетворенности у

женщин

4

5

6

7

8

9

10

младше 23 от 23 до 39 лет старше 39

Возрастные группы

Уровень МУ

Прошлое min

Прошлое max

Настоящее

Окружающие

Будущее

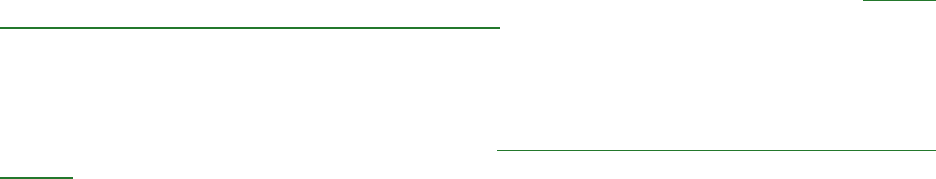

Возрастная динамика материальной удовлетворенности у

мужчин

3

4

5

6

7

8

9

10

11

До 25 лет 26 - 37 лет Старше 37 лет

Возрастные периоды

Уровень МУ

Прошлое min

Прошлое max

Настоящее

Окружающие

Будущее

Сравнение мужчин и женщин.

В младшей возрастной группе различия между оценками материальной

удовлетворенности у мужчин и женщин выражены слабо. Мужчины несколько более

оптимистичны относительно будущего материального положения, а женщины —

относительно актуального, т. е., в сравнении с окружающими. Те, кто оценивает

материальное положение в будущем выше, чем актуальное, возможно, предполагает

наличие каких-то ресурсов, которые могут быть "обращены" в деньги. Эти ресурсы могут

быть внутренними, например, получаемое образование, или внешними — улучшение

экономического положения в стране. Эта ресурсность и задает оценку ожиданий

материальной удовлетворенности в будущем.

В средней возрастной группе понижаются оценки материального положения в

настоящем как у мужчин, так и у женщин. Соответственно незначительно снижаются и

оценки благосостояния окружающих. У мужчин значительно снижается оценка

собственного материального положения в будущем.

Незначительные отличия между мужчинами и женщинами у молодежи меняются

на значительные в другие возрастные периоды. Эти результаты совпадают с нашими

данными о возрастных особенностях отношений к деньгам у мужчин и женщин.

Мужчины старшего возраста очень высоко оценивают свое материальное

положение (Me=9,5), что существенно выше этих оценок в среднем возрасте (Me=5).

Оценка материального положения определяется и уровнем материальных потребностей в

тот или иной период времени. Поэтому снижение или увеличение материальной

удовлетворенности может объясняться не только изменением объективного

материального положения, но и динамикой силы материальных потребностей. Возможно,

эта причина вызвала повышение оценок материальной удовлетворенности в старшей

группе. У женщин оценки по этому параметру также повышаются, но менее значительно.

Наиболее существенным отличием в оценке материального положения между мужчинами

и женщинами старшей возрастной группы являются оценки материальной

удовлетворенности в будущем.

Экономическая социализация в предпенсионный и послетрудовой период.

Подготовка к пенсии.

Приоритет стабильности над доходностью.

Часто оказываются в ситуации безработицы.

Снижение доходов.

См. Изучение финансовой удовлетворенности в различные возрастные периоды.

Перестают работать.

Снижение уровня потребления как фактор стресса.

42

Изменение структуры семейного бюджета.

Проблема наследования.

Тема 6. Богатство и бедность. Оценка качества жизни

Литература

Хащенко В. А. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ЛИЧНОСТИ:

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ // ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ, 2004, том 25, № 5, с. 32-49.

Часть 1. Социально-психологические аспекты проблемы бедности и богатства

1. Определение понятий «богатство» и «бедность»

1.1. Определение понятий «бедности»

Для того, чтобы лучше разобраться в социально-психологических аспектах проблемы

бедности и богатства, стоит уточнить, что именно мы имеем в виду под этими понятиями.

Бедность – характеристика экономического положения индивида или группы, при

котором они не могут сами оплатить стоимость необходимых благ (Социологический

энциклопедический словарь, …).

Бедность – неспособность поддерживать определенный приемлемый уровень жизни

(Давыдова Н.М., 2003).

Бедность – это состояние, при котором насущные потребности человека превышают его

возможности для их удовлетворения. (Словарь гендерных терминов, …).

Бедность – это когда деньги идут на физиологическое выживание - еду, лекарства,

социальные платежи, когда все, чем человек живет и питается самого низкого качества –

только чтобы ноги не протянуть, - таков ответ одного из респондентов, участвовавшего в

социологическом исследовании (Тихонова Н.Е., 2003).

Из данных определений можно сделать вывод, что бедность трактуется по-разному:

- как низкий уровень доходов и расходов,

- как отсутствие необходимых ресурсов

- как невозможность поддержания желаемых жизненных стандартов.

Теоретико-методологические подходы к изучению и измерению бедности, а,

соответственно, и источники расхождения в оценках ее масштабов, исходят из трех

основных концепций:

1. абсолютной, основанной на формальном соответствии доходов установленному

минимуму средств существования;

2. субъективной, базирующейся на оценках собственного положения самими людьми;

3. относительной, предполагающей, что при различии стандартов потребления в

разных сообществах установление единого минимального "порога бедности" по меньшей

мере проблематично и зависит от среднего уровня жизни конкретной страны (Давыдова

Н.М., 2003).

43

В последнее годы исследователи все чаще рассматривают проблему бедности с позиции

относительного подхода, предложенного П. Таунзендом (Давыдова Н.М., 2003) Его

смыслу достаточно полно отвечает метод выделения бедных по принципу медианы. В

рамках этого метода бедными признаются те, чей доход составляет определенную долю

«срединного» дохода в данной стране в данный период времени. При этом черта бедности

всегда находится на одном и том же расстоянии от медианы, статистически

характеризующей достигнутый в обществе средний жизненный стандарт.

Кроме того, в последнее время социологи начинают приходить к выводу, что в

исследованиях бедности необходим анализ депривации, лишений и ограничений в

социальной жизни, которые в действительности испытывает и от которых страдает

определенная доля населения (И.М. Давыдова, 2003).

На наш взгляд, наиболее точное и полное определение бедности дает депривационный

подход, впервые предложенный П. Таунзендом. Этот подход учитывает не только

объективные факторы бедности, но и субъективные.

Причем, стоит отметить, что в понятие «бедность», в этом подходе включает в себя

четыре ступени:

IV степень депривации - ступень нищеты, когда ресурсов не хватает на нормальное

питание (в семье недоедают, практически не едят свежее мясо, рыбу), семья экономит на

предметах гигиены, не обновляет одежду для детей по мере их роста, отказывает им в

покупке фруктов, соков, не имеет таких предметов длительного пользования, как

телевизор и холодильник (все вышеперечисленное связывали с бедностью, но меньшей

мере 90% опрошенных, причем с крайней ее степенью - порядка 50%);

III степень депривации - ступень острой нуждаемости (бедности), когда лишения

продолжают концентрироваться на качестве питания (ограничения в лакомствах, шо-

коладе, конфетах для детей, свежих овощах и фруктах для взрослых), нехватке одежды и

обуви (взрослые члены семьи вынуждены отказываться от их обновления): семье трудно

поддерживать жилье в порядке, иметь в достаточном количестве простую повседневную

мебель, организовать в случае необходимости соответствующий ритуальный обряд

(похороны, поминки), приобрести жизненно важные лекарства и медицинские приборы;

ограничиваются возможности приглашения гостей и выхода в гости (все

вышеперечисленное связывали с бедностью от 80 до 90% опрошенных, с крайней ее

степенью - 30-40%);

II степень депривации - ступень стесненности (малообеспеченности). Когда не хватает

средств на любимые в семье деликатесы, подарки для близких, газеты, журналы, книги;

снижается качество досуга взрослых и детей; семья не может позволить себе приобрести

стиральную машину, посетить далеко живущих родственников: отказывается от платных

услуг, в первую очередь, необходимых медицинских (все вышеперечисленное связывали

с бедностью от 60 до 80% опрошенных, с крайней ее степенью -20-30%);

I степень депривации - ступень, характеризующая близкие к средним жизненные

стандарты и не означающая существенных отклонений от общепринятого» российском

сообществе образа жизни. Семьи, благосостояние которых находится на этой ступени,

нуждаются в улучшении жилищных условий (не обеспечены социальной нормой жилья),

экономят на приобретении современных дорогих предметов длительного пользования,

платных образовательных, рекреационных услугах, семейном отдыхе и развлечениях (псе

вышеперечисленное связывали с бедностью менее 60% опрошенных, с крайней ее

степенью — 10-20%) (Давыдова Н.М., 2003).

1.2. Определение понятия «богатство»

44

Богатство – совокупность предметов, служащих для удовлетворения человеческих

потребностей и находящихся в обладании лица, группы или народа; в частности,

имущество значительное по сравнению с потребностями индивида (Малый

энциклопедический словарь Брокгауза и n Ефрона , …).

Богатство – запасы денег или чистые накопления или запасы реальных или финансовых

активов, имеющихся к данному моменту времени. Богатство может быть представлено

банковскими счетами, акциями, имуществом, бизнесом и всем тем, что приносит его

владельцу доход или может быть продано (Глоссарий.ру: словари по n общественным

наукам).

Если спросить человека, как он понимает слово «богатство», то выяснится, что для

абсолютного большинства значение этого слова совпадет с определением, данным в

толковом словаре «Webster»: богатый – человек, в изобилии владеющий материальными

благами. (Стэнли, Т. Дж., Данко, У.Д., 2005)

Итак, богатство понимается и как крупные запасы финансовых средств, и как

значительное превышение возможностей над потребностями, и как изобилие

материальных благ.

Однако, большинство людей, ведущих образ жизни с высоким уровнем потребления, на

самом деле почти не владеют большими материальными средствами. Они не имеют

отношения к частному бизнесу, нефтяным или газовым концессиям. И наоборот, те, кого

мы определяем как состоятельных людей, предпочитают обладать приносящим доход

имуществом и ценными бумами, а не демонстрировать шикарный образ жизни и высокий

уровень потребления. (Стэнли Т., 2005)

Весьма проблематично определить четкую границу, после которой можно считать

человека богатым, так как в определении богатства большую роль играют субъективные

представления о богатстве человеком.

Одним из способов, который помогает нам определить, можно ли считать человека

богатым, основывается на анализе величины финансового состояния – «не следует судить

по одежде, необходимо смотреть вглубь».

В данной работе я использую способ определения богатства как Т. Стэнли и У. Данко, а

именно, начиная с состояния в один миллион долларов и выше. Потому что такой капитал

можно приобрести самостоятельно, без наследства. Достижение подобной цели вполне

возможно для многих. (Стэнли Т., 2005).

Итак, под бедностью чаще всего понимают низкий уровень доходов и расходов, как

отсутствие необходимых ресурсов, как невозможность поддержания желаемых

жизненных стандартов. Под богатством же понимают наличие крупных запасов

финансовых средств, значительное превышение возможностей над потребностями и

изобилие материальных благ.

1.3. Деньги как символ богатства и бедности

Не всегда деньги являлись символом богатства/бедности. Часто богатство

символизировалось, к примеру, с властью. Это можно увидеть при рассмотрении истории

восточных стран, СССР, где именно власть является главным символом богатства.

Однако, на сегодняшний день именно деньги являются одним из главных символов

богатства/бедности. Деньги не мера, не показатель, а именно символ богатства или

бедности, потому что нет численных определений богатства или бедности.

45

Кроме того, деньги обладают и другой символической нагрузкой: воплощают в себе

любовь, безопасность, власть.

Символ - элемент согласованного набора материальных предметов, используемых для

представления знаков.)

Символ, греч. 1) у древних греков первоначально под словом С. разумелся всякий

вещественный знак, имевший условное тайное значение для определенной группы лиц,

например, для поклонников Кибелы, Митры. С. назыв. знаки отличия корпораций

государственных, общественных или религиозных. В первые века христианства, в эпоху

возникновения многих ересей, тайных религиозных сообществ, С. назыв. знаки, по

которым единомышленники узнавали друг друга (знак рыбы у первых христианских

общин), а позже краткое изложение основ тайного учения.

2) Вещественный знак, предмет, словесный или пластический образ, заменяющий общее

понятие: лев - С. силы, лисица - С. хитрости, роза - С. любви, фиалка - С. невинности, река

- С. времени, движения, орел - С. государства, меч - С. военной власти, снег - С. чистоты,

белый цвет - С. радости, черный - С. печали, зеленый - С. надежды, голубой - С. любви,

красный - С. свободы и пр. (Малый энциклопедический словарь Брокгауза и n Ефрона )

Следовательно, деньги как символ богатства/бедности являются предметом символом или

образом, заменяющий общее понятие «богатства/бедности».

Следовательно, богатство/бедность продуцируют сильные эмоции, а, с другой стороны,

эти понятия имеют яркую эмоциональную окраску и соответствующее эмоционально

насыщенное поведение.

Людям, которых тревожит собственное финансовое положение, могут быть знакомы и

такие чувства, как страх зависимости или зависть. Психотерапевты (Фенихель, Мэттьюз,

Ференци), полагают, что монетарные представления/убеждения и монетарное поведение

не являются обособленными психическими явлениями, а является интегральной

характеристикой человека как целого. Следовательно, богатство/бедность и

символизирующие их деньги также являются интегральной характеристикой человека,

взаимосвязаны с его ценностями, интересами, кругом общения, образом жизни.

2. Восприятие богатства и бедности

2.1. Богатство и бедность в общественном сознании

Чаще всего богатство и бедность воспринимается в общественном сознании как

проявление высокой/низкой низкой покупательной способности. В нашем представлении

богатый – это человек в дорогом костюме, на очень престижном автомобиле, у которого

шикарный дом и так далее.

Роскошная жизнь слишком активно рекламируется в газетах и по телевидению, именно

поэтому молодежь часто вырастает в убеждении, что «тот, кто имеет большое состояние,

тратит много денег», или «если твоя внешность не кричит о том, что у тебя солидный

капитал, значит, его у тебя нет». Однако, большинство из тех, кто самостоятельно смог

создать свое богатство, очень много и напряженно работают, они достаточно скупы, и

рассказ о них не обещает сенсации. Чаще всего, богатые ведут достаточно скромный

образ жизни, они не ездят на дорогих автомобилях, питаются в кафе, а не дорогих

ресторанах. Финансовая состоятельность редко бывает следствием выигрыша в лотерее,

удачи в спорте, выигрыша в лотерее, но именно подобные невероятные случаи становятся

сенсацией. (Стэнли Т.,2005)

Если спросить человека о том, как он представляет себе бедного человека, то он ответит

примерно следующее: неопрятный, грязный, с опущенными глазами и так далее.

46

Возможен и другой вариант представления бедного – часто в обществе доминирует

негативный стереотип бедного как профессионала, который реально не нуждается в

деньгах и тесно связан с криминальной сферой. Так же распространенно мнение, что

бедные сами виновным в своем плохом материальном положении. (Дьяконов И.Ю.,2003)

Такое мнение о бедных было так же, как в случае с богатыми, часто связано со средствами

массовой информации.

Следовательно, в общественном сознании бытует мнение, что богатство и бедность имеют

выраженные внешние признаки (дорогая одежда/старая, неопрятная одежда); богатство

связано с удачей (выигрыш в лотерее), а бедность - это результат каких-либо пороков

человека.

2.2. Экономическая идентичность богатых и бедных

Под личностной идентичностью понимают набор индивидуальных характеристик,

которые делают человека одновременно подобным самому себе и отличным от других.

Социальная идентичность охватывает ту часть Я-концепции индивида, которая возникает

из осознания своего членства в социальной группе, а также ценностного и

эмоционального значения, придаваемого такому членству. (Хащенко В.А., 2004)

Ведущая роль в процессе формирования экономический идентичности принадлежит

факторам материального характера. Очевидно, что материальные блага играют важную

роль в повседневной жизни, в способах восприятия и оценки человеком самого себя и

других людей. В материальных благах заключены не только их очевидные

функциональные или коммерческие назначения, они формируют сложную систему

социальных символов, несущих информацию об их владельцах. Например, собственность

символизирует не только личностные качества индивида, но и группы, к которой он

принадлежит, его общее социально-экономическое положение. Люди не только выражают

свои личностные и социальные качества посредством материальных благ, но также

делают выводы об идентичности других людей на основе их собственности (Хащенко

В.А, 2004).

Экономическая идентичность так же связана с культурными и нравственными

традициями. Она основывается на сложившихся в менталитете данного народа

представлениях о богатстве и бедности, закрепленных в обыденном сознании,

пословицах, поговорках и анекдотах. Эти представления чаще всего нравственно

окрашены ("с трудов праведных не построишь палат каменных"). Поэтому экономическая

идентичность всегда предполагает и нравственный аспект переживания своей

принадлежности группе собственников (необязательно осознаваемый личностью),

который тесно связан с проявлениями чувства социальной справедливости. Аффективный

компонент экономической идентичности включает переживание своего членства с точки

зрения отношения к нему других людей, с позиций нравственных норм и влияет на

построение системы социальных отношений с окружающими: я - "бедный", зато честный

и поэтому заслуживаю поддержки окружающих, я - "богатый", значит благополучный и

должен делится с окружающими. (Хащенко В.А, 2004)

Исследование, проведенное И.Ю Дьяконовым. и М.Л. Бутовской показывает, что по

большей мере бедные (особенно люди находящие в состоянии крайней бедноты -

нищенства) склонны защищать собственную самооценку путем отказа от идентификации

со стигматизированной группой бедных, особенно в начале процесса переживания своего

бедного состояния. По мере усугубления своего материального состояния и длительности

пребывания в состоянии бедноты, люди, находящиеся на нижней социальной ступени

начинают считать себя менее счастливыми, менее удачливыми, менее оптимистичными,

47

более замкнутыми, более одинокими и более грязными (физически), менее тревожными и

более плохими людьми. Стоит отметить, что бедные имеют более низкую аутосимпатию.

Симпатия человека к Я позволяет ему сохранять высокий уровень самоуважения. По-

видимому, у бедных людей, по той или иной причине ослабевает чувство аутосимпатии, в

связи с чем актуальная тяжелая ситуация бедных сказывается на ух самоуважении

(Дьяконов И.Ю., 2003).

Следовательно, бедные имеют низкий уровень самоуважения, ощущают себя более

замкнутыми и одинокими и менее счастливыми.

Чаще всего богатые люди не считают себя таковыми. Об этом говорит проведенной

преддипломное исследование А.В Барановой: подавляющее число довольно

обеспеченных людей относит себя к категории людей со средним достатком. Известно,

что по мере роста благосостояния человека изменяются субъективные стандарты оценки

его имущественного статуса. При этом их рост значительно опережает объективные

изменения: чем выше объективное экономическое положение индивида, тем выше

стандарт имущественных требований (так называемая "точка отсчета"), на основе

которого он оценивает свой экономический статус. (Хащенко В.А, 2004)

Что касается самоощущение богатых, то, если взглянуть на данные таблицы №3 (см.

приложение), то можно убедиться в том, что для богатых характерна более высокая

самооценка и более полная самореализация.(Тихонова Н.Е., 2003)

Следовательно, довольно часто богатые люди не ощущают себя таковыми, одновременно

с этим, богатые имеют более высокую самооценку.

3. Благополучие богатых и бедных

3.1. Психическое благополучие

Действительно ли обеспеченность приводит к улучшению душевного здоровья, а бедность

сводит с ума, и если да, то, как это связано с образом жизни или условиями жизни богатых

и бедных людей? Проводившееся в Абердине (США) исследование показало, что 20,5%

страдающих психозами пациентов принадлежали к беднейшему классу, хотя в составе

всего населения этот класс составлял только 9%. Другой способ исследования этой

проблемы состоит в том, чтобы проводить выборочные обследования состояния

психического здоровья населения. В своей работе, посвященной исследованию связи

здоровья с образом жизни, Блэкстер оценивала душевное здоровье взрослых жителей

Великобритании и обнаружила, что оно связано с доходом. Можно заметить, что у более

бедных людей состояние душевного здоровья было намного хуже, чем у более богатых,

но для категории очень богатых эта закономерность менялась на противоположную, что,

по мнению исследователей, было обусловлено чрезмерным потреблением алкоголя

представителями этой группы. (Угланова Е.А., 2003).

Эту же гипотезу так же подтверждают проведенные в США исследования, которые

показали, что у более бедных состояние психического здоровья хуже. Кесслер повторно

проанализировал данные 8 национальных опросов, проводившихся между 1967 и 1976

годами и охвативших в целом 16.000 респондентов, и смог оценить раздельное влияние

различных аспектов социального статуса. Он обнаружил, что для многих людей доход,

особенно заработанный доход, был самым мощным предиктором хорошего душевного

здоровья. (Фернам А., 2005).

Следовательно, состояние психического здоровья бедных хуже, чем у богатых.

Каково возможное объяснение обнаруженных эффектов дохода? Наблюдаемый эффект

могут давать несколько процессов:

48

1. Возможно, происходит нисходящее перемещение людей с психическими нарушениями

или имеет место неспособность к восходящему перемещению, и это наиболее важно в

случае шизофрении; другими словами, социальный статус и уровень дохода являются

последствиями психического нарушения.

2. Представители рабочего класса, то есть более бедные люди, сообщают о большем

количестве стрессов, обусловленных безработицей, неприятностями с законом, плохими

условиями жизни, нехваткой денег, пьянством мужей или наличием в семье нескольких

маленьких детей. Было установлено, что стрессы играют важную роль в депрессии, и в

данном случае нехватка денег может частично служить объяснением.

З. Представители низшего социального класса более уязвимы к стрессам, отчасти из-за

пассивных и неэффективных стилей совладающего поведения, которые, в свою очередь,

обусловлены приобретенным опытом неспособности контролировать события.

4. Более богатые люди могут позволить себе воспользоваться услугами частного

психотерапевта.

Как и общее здоровье, душевное здоровье у богатых людей явно лучше, чем у бедных. В

большинстве случаев это объясняется обилием сильных стрессов в жизни бедных, в

отличие от богатых. (Фернам, А., 2005)

Особо стоит отметить проблему алкоголизма: бедные в меньшей степени опасаются

превращения в алкоголика кого-либо из близких. Однако это не значит, что в их семьях

алкоголизм был распространен менее широко - просто остальные проблемы их жизни

были настолько остры, что перекрывали по значимости даже эту тяжелую проблему,

которая для многих стала каждодневной реальностью. Во всяком случае, именно так, по

мнению Н.Е. Тихоновой (Тихонова Н.Е.,2003), можно интерпретировать тот факт, что

хотя конфликты в своих семьях по причине пьянства и наркомании отметили 14% бедных

и 10% высокообеспеченных, но среди причин собственной неустроенности эту позицию

выбрали соответственно 5% бедных и 9% богатых, то есть люди из высокообеспеченных

семей, где кто-либо злоупотребляет алкоголем, практически стопроцентно включает эту

проблему в число основных проблем своей жизни, а из бедных семей делали это примерно

в трети случаев. Следовательно, несмотря на то, что с алкоголизмом сталкиваются и

богатые, и бедные, для бедных это не является особо острой проблемой, так как в их

жизни имеются другие, более сложные проблемы.

3.2. Образование, как фактор благополучия для богатых/бедных

Среди исследователей широко распространено мнение, что образование является важным

фактором счастья для людей с низким уровнем благосостояния. Люди же, имеющие очень

высокий доход, как правило, не склонны рассматривать уровень образования как фактор

счастья и благополучия. Те, чье материальное положение неблагополучно, полагают, что

«хорошее образование и профессиональные возможности выпускников колледжа в какой-

то степени освобождает от чисто материальных забот, переносят акцент на ценности,

связанные с межличностными отношениями и способствуют личностному развитию»

(Аргайл М, 1990)

Однако, интересен тот факт, что представление о бедности и переживания своего опыта

пребывания в этом состоянии у людей с хорошим образованием, видимо, в силу того, что

раньше эти люди принадлежали к более благополучным слоям общества, ощущалось

более болезненно. Несомненно, важную роль для остроты переживания собственной

бедности играло у них и более жесткое представление о критериях бедности в связи с

более развитой структурой потребностей (посещение театров, желание читать

периодическую литературу и т.д.). Среди основных признаков, отличающих бедных от

49

богатых, респонденты, принадлежащие к низкому социальному классу, но имеющие

хорошее образование в 5 раз чаще, чем другие бедные респонденты называли

невозможность проведения досуга и отпуска, в 6 раз чаще – невозможность для своих

детей добиться в жизни того же, что и большинство их сверстников. Так, проведенный в

России опрос среди бедных с различным уровнем образования показал, для того, чтобы

жить нормально, малоимущим с хорошим образованием надо иметь не менее 2000 рублей

среднемесячного душевого дохода. Бедные, с более низким уровнем образования

называли меньшую сумму. (Тихонова Н.Е., 2003) Следовательно, хорошее образование

расширяет потребностную сферу бедных, и тем самым усугубляет ощущение

переживания своей бедности человеком.

Большинство богатых имеет достаточно хорошее образование. Так, к примеру, в США

только один из пяти человек среди представителей высших слоев не окончил колледжа.

Многие из богатых имеют ученые степени: 18% - степень магистра, 8% -

дипломированного юриста, 6% - степень доктора философии. (Стэнли Т., 2005)

Несмотря на то, что богатые редко указывали на то, что образование является одним из

факторов счастья, большинство из них считают, что образование чрезвычайно важно как

для них самих, так и для их детей и внуков, поэтому они вкладывают значительные

средства в обучение. Именно поэтому богатые наследники обучаются в

привилегированных учебных заведениях, где преподают лучшие педагоги. Среди детей

богатых людей особой популярностью пользуются профессии, связанные с финансами и

правом. Это объясняется тем, что для каждого богатого семейства юрист и финансист

является близким доверенным лицом, а кому можно доверять больше, чем своим детям?

(Стэнли Т., 2005)

Таким образом, образование является мощным предикатом ощущения счастья как для

бедных, так и для богатых. Однако, бедные чаще всего рассматривают образование как

средство личностного роста, а богатые как залог хорошего финансового будущего.

4. Модели поведения бедных и богатых

Богатый человек может вести себя подчеркнуто скромно, а иногда подчеркнуто

демонстрировать свою принадлежность к экономической элите. В свою очередь бедные

могут не показывать своего бедственного положения и, напротив, утрировать свое

положение, выставляя его напоказ. (Хащенко В.А, 2004, Тихонова Н.Е., 2003) Причины

различия моделей поведения внутри социальных групп вероятнее всего связаны с

«причиной» бедности и богатства.

И все же, несмотря на различия поведения внутри этих социальных групп, можно

выделить характерные черты поведения бедных и богатых.

Так, в ходе исследования Т. Стэнли и У. Данко выявили семь общих черт, которыми

обладают большинство людей, самостоятельно скопивших значительные состояния:

1. Они живут намного скромнее, чем позволяют средства.

2. Они эффективно распределяют время, энергию и деньги так, чтобы увеличить свое

состояние.

3. Финансовая самостоятельность для них важнее, чем демонстрация высокого

социального статуса.

4. Родители не оказывали им материальную помощь.

5. Их взрослые дети финансово самостоятельны.

6. Они следят за рыночной конъюнктурой.

50