Лапшин В.И. Термогазодинамические особенности формирования и извлечения пластовых флюидов на Астраханском месторождении

Подождите немного. Документ загружается.

11

ТЕРМОГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЛАСТОВЫХ ФЛЮИДОВ...

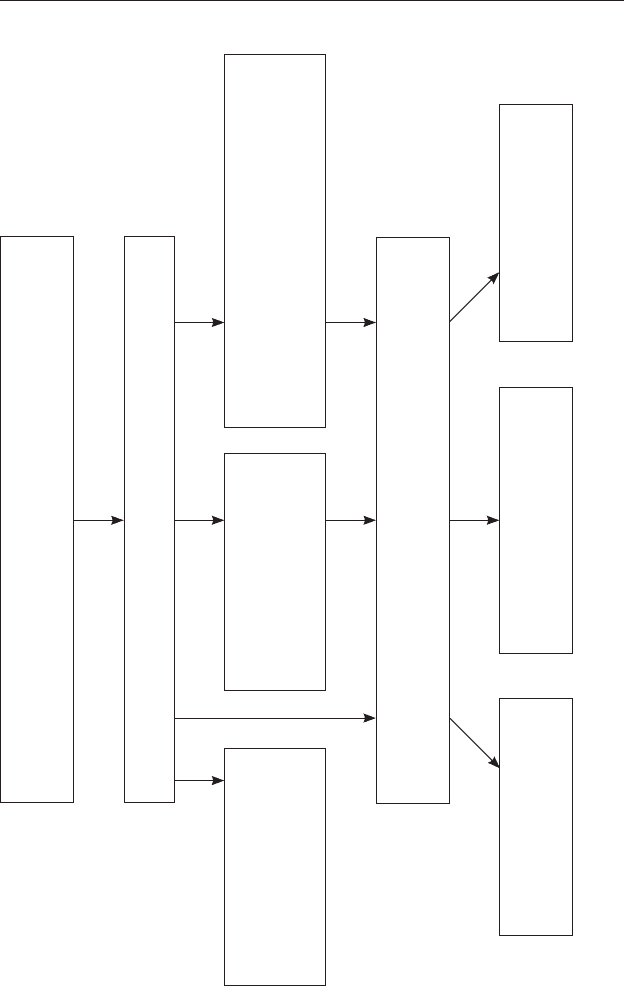

Рис. 1.1. Схема формирования Астраханского ГКМ

Конец каменноугольного периода: нефтематеринские породы D

3

– С

2

на

периферии Астраханского свода погружены на глубину более 2 км

(Т 58–106 °С)

Газоконденсатная система

(пластовый газ)

Остаточная палеонефть

в локальных ловушках

Тяжелая остаточная нефть

На рубеже карбона и ранней

перми: частичное разрушение

нефтяной залежи

Генерация Н

2

S и CO

2

в карбонатных породах

и миграция С

1

– С

4

из Сарпинского прогиба

Образование региональной кунгурской

покрышки. Поступление в образовавшуюся

ловушку газообразных УВ из Сарпинского

прогиба и окраины Астраханского свода

Интенсивная генерация УВ.

Образование нефтяной залежи (палеонефть)

Растворение палеонефти в газе сложного состава (С

1

– С

4

; H

2

S; CO

2

),

миграция сформированных газожидкостных систем и аккумуляция

в ловушке Астраханского ГКМ

12

В.И. ЛАПШИН, Д.В. ИЗЮМЧЕНКО, В.А. НИКОЛАЕВ, Р.И. ГАТИН

в газонасыщенной части залежи. При этом происходило частичное

растворение легких компонентов нефти в газе, особенно усилив-

шееся после возникновения в пластовой системе АВПД.

Работы [10, 16] показывают, что нефтегазоматеринские толщи

не могли обеспечить все запасы УВ, обнаруженные и прогнозиру-

емые в этой зоне. Очевидно, крупным очагом нефтегазообразова-

ния явился Сарпинский прогиб, примыкающий к Астраханскому

своду

с юго-запада. Палеотектонические построения свидетель-

ствуют о том, что нефтематеринские породы (D

3

– С

2

) в Сар-

пинском прогибе и на периферии Астраханского свода к концу ка-

менноугольного периода погрузились на глубину более 2000 м.

Температура на этих глубинах составляла от 58 до 116 °С, что

обеспечило условия интенсивной генерации УВ. К концу карбо-

на в результате латеральной миграции УВ могла образоваться не-

фтяная или газовая залежь. На рубеже карбона и перми происхо-

дили интенсивные денудационные процессы, приведшие к частич-

ному разрушению палеозалежи. После накопления региональной

кунгурской сульфатно-галогенной покрышки нефтегазогенераци-

онный потенциал материнских пород был практически исчерпан,

и во вновь образовавшуюся ловушку на Астраханском своде по-

ступали преимущественно газообразные УВ.

Сравнительно невысокий газоконденсатный фактор может сви-

детельствовать о растворении в газе небольшого количества неф-

ти, оставшейся от разрушенной палеозалежи. Следовательно, фа-

зовое соотношение УВ на Астраханском ГКМ в большей степени

обусловлено их латеральной миграцией из Сарпинского прогиба и

глубокопогруженных окраин Астраханского свода, где нефтемате-

ринские породы в послепермское время вступили в зону глубокого

мезокатагенеза (МК

3

– МК

4

).

В целом характеристика разреза, условия осадконакопления и

термобарические факторы привели к тому, что скопления в камен-

ноугольных отложениях на Астраханском своде явились в большей

степени продуктами газообразных, чем нефтяных УВ [17, 18].

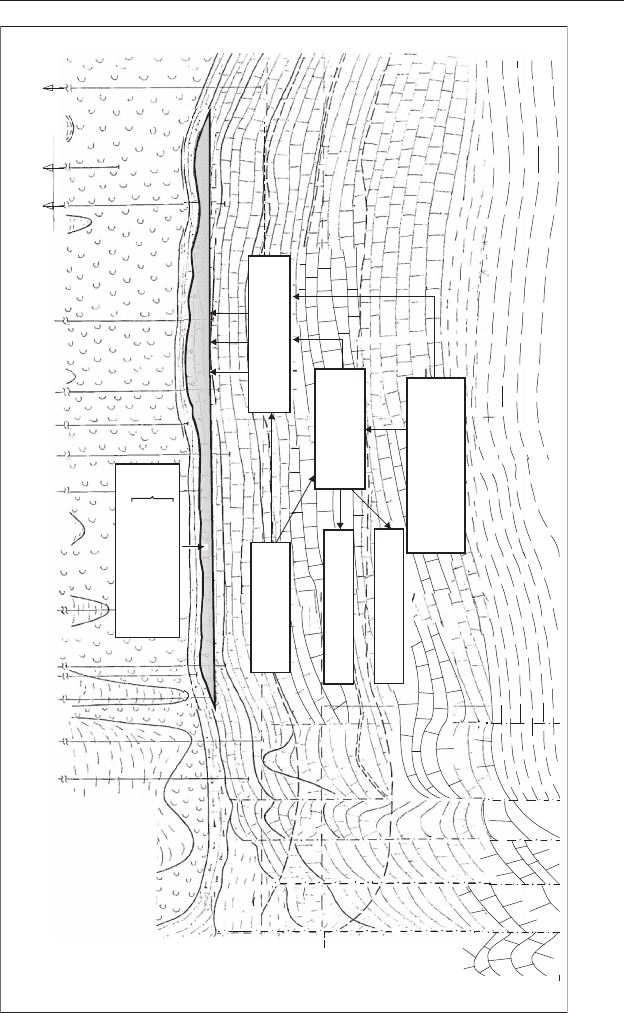

Для разработки геофизико-химической модели формирова-

ния Астраханского ГКМ (рис. 1.2) были использованы схема фор-

мирования (см. рис. 1.1) и результаты геохимического моделирова-

ния. Составы палеогаза и палеонефти, а также результаты раство-

13

ТЕРМОГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЛАСТОВЫХ ФЛЮИДОВ...

Рис. 1.2. Геологический профильный разрез Ю-З части Астраханского свода.

Схема формирования Астраханского ГКМ

Ⱦɨɥɝɨɠɞɚɧɧɚɹ

1351ɉ 72Ⱥ 19Ⱥ 15Ⱥ 18Ⱥ 8Ⱥ

Ⱥɤɫɚɪɚɣɫɤɚɹ

26Ⱥ 32Ⱥ 45Ⱥ

Ɍ

1

Ɋ

2

Ɋ

2

Ɍ

P

1

C

2b

ɋ

2

ɋ

2

ɋ

1

ɋ

1

2ȼ

ɜ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɮɬɹɧɨɣ

ɡɚɥɟɠɢ

(ɩɚɥɟɨɧɟɮɬɶ)

Ƚɟɧɟɪɚɰɢɹ HS ɢ CO

ɜ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɵɯ ɩɨɪɨɞɚɯ

ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɢ ɧɢɠɧɟɝɨ ɤɚɪɛɨɧɚ

22

Ɂɚɳɟɦɥɟɧɢɟ ɩɚɥɟɨɧɟɮɬɢ

ɜ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɥɨɜɭɲɤɚɯ

ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɬɹɠɟɥɨɣ

ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɧɟɮɬɢ

Ɋɚɫɬɜɨɪɟɧɢɟ, ɦɢɝɪɚɰɢɹ

ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɝɨ ȽɄɆ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɦɟɬɚɧɨɜɨɝɨ ɝɚɡɚ

(ɩɚɥɟɨɝɚɡ) ɢɡ ɋɚɪɩɢɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɢɛɚ

(ɬɟɪɪɢɝɟɧɧɵɣ ɞɟɜɨɧ)

ɉɥɚɫɬɨɜɵɣ ɝɚɡ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɝɨ ȽɄɆ

ɋ 51,67 H S 25,34

ɋ 2,45 ɋɈ 14,62

ɋ 0,92 N 0,7

ɋ 0,59 ɋ 3,65

1 2

2 2

3 2

4 5+

––

––

––

––

%

ɦɨɥ.

1-ɣ ɨɩɨɪɧɵɣ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ

ɝɨɪɢɡɨɧɬ 80 150 ɦ

2-ɣ ɨɩɨɪɧɵɣ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ

ɝɨɪɢɡɨɧɬ 800 4200 ɦ

3-ɣ ɨɩɨɪɧɵɣ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ

ɝɨɪɢɡɨɧɬ 5800 6200 ɦ

––

––

––

ɋɋ

2 3

–

ɋɋ

1 2

–

ɋ Ⱦ

1 3

–

Ⱦ Ⱦ

2 3

–

ȼɵɫɨɤɨɜɫɤɚɹ

4 52

Ʉɨɪɞɭɚɧɫɤɚɹ

3000

4000

P

1as-a

5000

6000

ɋɋ

2 3

–

ɋɋ

1 2

–

14

В.И. ЛАПШИН, Д.В. ИЗЮМЧЕНКО, В.А. НИКОЛАЕВ, Р.И. ГАТИН

рения палеонефти в палеогазе в закритических термобарических

условиях [3, 4, 6] отражены в табл. 1.4. Из данных таблицы следу-

ет, что в палеогазе содержание С

1

> 97 %, неуглеводородных компо-

нентов (сероводорода и углекислого газа) менее 3 %, что согласует-

ся с литологическими и геохимическими аспектами формирования

Астраханского ГКМ. При растворении в палеогазе наиболее близко

воспроизводит газоконденсатную систему Астраханского ГКМ па-

леонефть метано-ароматического типа плотностью 0.839 г/см

3

и мо-

лекулярной массой 220 [19]. Существенной особенностью термоди-

намического моделирования формирования Астраханского ГКМ яв-

ляется то, что при растворении в камере PVT визуально фиксируют-

ся три зоны, характеризующиеся различными свойствами ПГЖС:

• верхняя – основные параметры соответствуют газоконден-

сатной системе (пластовый газ) продуктивного горизонта Астра-

ханского ГКМ;

• средняя – соответствует газонефтяной системе, близкой к

палеонефти (увеличение плотности жидкой фазы, уменьшение га-

зосодержания по сравнению с верхней частью камеры PVT). Такой

нефтью, возможно, насыщены локальные структуры в среднем и

нижнем карбоне;

• нижняя – по свойствам соответствует тяжелой остаточной

нефти, образовавшейся после растворения и дальнейшей мигра-

ции легких компонентов (аналог – нефть филипповского горизон-

та Астраханского ГКМ).

При прогнозировании вероятных залежей УВ в подсолевых от-

ложениях особый интерес представляет третья зона камеры PVT

(см. табл. 1.4), моделирующая и отражающая результат формиро-

вания газонефтяных систем, свойства которых практически будут

повторять свойства палеонефти. Запасы жидких компонентов в со-

ответствующей натурной зоне достаточно велики и сравнимы с за-

пасами жидких компонентов С

5+

на Астраханском ГКМ. Эти запа-

сы жидких УВ располагаются в ловушках под литологическими

или термодинамическими экранами (покрышками) на глубинах от

3800 до 6000 м и более.

Таким образом, использование геофизико-химической моде-

ли представляет возможность количественного прогноза состава и

свойств ПГЖС по разрезу и по площади.

15

ТЕРМОГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЛАСТОВЫХ ФЛЮИДОВ...

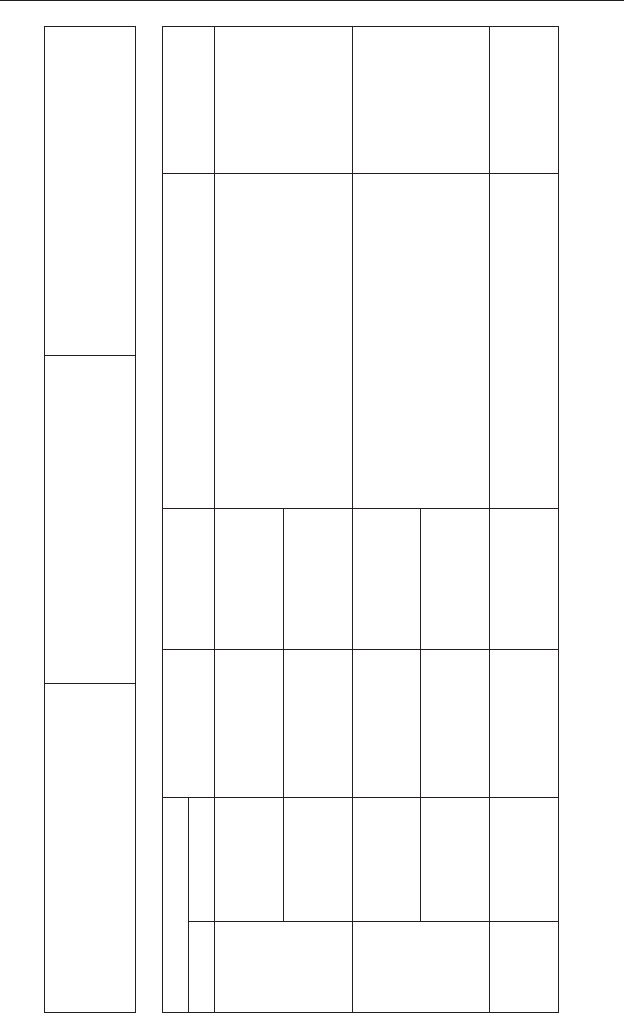

Таблица 1.4

Термодинамическое моделирование Астраханского ГКМ

Палеонефть ароматического типа

н

= 0.839 т/м

з

Растворение на установке PVT

Р

раств

= 80.4 МПа;

Т

раств

= 423 К

Палеогаз, % мол.:

С

1

– 60.1 С

2

– 0.9 С

3

– 0.12

С

4

– 0.09 H

2

S – 25.0 СО

2

– 12.0

N

2

– 1.69

Камера PVT Плотность жидкой

фазы, т/м

з

Газосодержание,

м

з

/м

з

Соответствие газожидкостным параметрам

Астраханского ГКМ по глубине

Условные запасы

жидких УВ, %

Зоны Уровни отбора

Верхняя

1 0.802 3698

Газоконденсатная система Астраханского

ГКМ, 3900

–4200 м (H

2

S; СО

2

)

35–40

2 0.812 3412

Средняя

3 0.838 1306

Газонефтяная система, близкая к

палеонефти, 4200–6000 м (зональные и

локальные экраны)

35–40

4 0.851 1000

Нижняя 5 0.891 393

Тяжелая остаточная нефть (аналог –

филипповский горизонт Астраханского

ГКМ)

20–30

16

В.И. ЛАПШИН, Д.В. ИЗЮМЧЕНКО, В.А. НИКОЛАЕВ, Р.И. ГАТИН

В результате геологических, геохимических и термодинами-

ческих процессов, происходивших в юго-западной части Прикас-

пийской впадины, сформировалось гигантское Астра ханское ГКМ,

характеризующееся следующим усредненным составом пластово-

го газа:

• % мол.: С

1

– 51.67; С

2

– 2.45; С

3

– 0.92; С

4

– 0.59; H

2

S – 25.34;

CO

2

– 14.62; N

2 + р

– 0.7; C

5+

– 3.65;

• % мас.: газообразных компонентов – 81.9, жидких компо-

нентов – 19.1.

2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА

И СВОЙСТВ ПЛАСТОВОЙ СМЕСИ АСТРАХАНСКОГО ГКМ

ПО ПЛОЩАДИ И РАЗРЕЗУ ЗАЛЕЖИ

Особенности геологического строения залежи, низкие филь т-

ра ционно-емкостные свойства продуктивных пород, высокое со-

держание кислых компонентов в пластовой смеси, высокие значе-

ния начальных пластовых давлений и температур вызвали необ-

ходимость использования специального оборудования и разработ-

ки новых методик проведения газоконденсатных исследований на

скважинах Астраханского ГКМ. Основной задачей таких исследо-

ваний является определение конденсатогазового фактора (КГФ),

составов и свойств газовой и жидкой фаз и расчет по этим данным

состава пластового газа. Корректное определение указанных газо-

конденсатных характеристик возможно только после отбора кон-

диционных проб газа и конденсата при определенных параметрах

пласта и скважин [20].

На начальных этапах исследования были получены данные,

трудно поддающиеся интерпретации по существующим мето-

дам [21]. Основная сложность оценки достоверности результатов

газоконденсатных исследований на Астраханском ГКМ была обу-

словлена нечеткими представлениями о фазовом состоянии пла-

стовой смеси. Существовали взаимоисключающие предположения

о том, что пластовая смесь находится в двухфазном, однофазном

газообразном и даже жидком состояниях [17, 22–25]. Показатель

давления начала конденсации, по оценкам исследователей, варьи-

ровался от 25 до 57 МПа. Достоверность оценки состава пластовой

смеси, и особенно потенциального содержания С

5+

, в значительной

степени обусловлена корректностью исследования ее фазового со-

стояния, от которого зависит интерпретация результатов газокон-

денсатных исследований.

18

В.И. ЛАПШИН, Д.В. ИЗЮМЧЕНКО, В.А. НИКОЛАЕВ, Р.И. ГАТИН

Для оценки фазового состояния пластовой смеси были прове-

дены специальные газоконденсатные исследования скважин и ис-

следования фазовых превращений смоделированных и рекомби-

нированных пластовых систем. На первом этапе скважинные ис-

следования проводились в процессе разведочного бурения до на-

чала эксплуатации месторождения, что в принципе позволяло по-

лучать представительные результаты [21, 26]. При проведении га-

зоконденса

тных исследований использовались зарубежные пере-

движные сепарационные установки Porta-Test в антикоррозион-

ном исполнении. Были изучены газоконденсатные характеристи-

ки скв. 32, 40, 58, 73, 42, 43, 45 при различных депрессиях на пласт

(от 9.0 до 52.0 МПа). Давление и температура сепарации, при ко-

торых проводили отбор проб газа и конденсата, изменялись от 3.36

до 7.62 МПа и от 301 до 315 К.

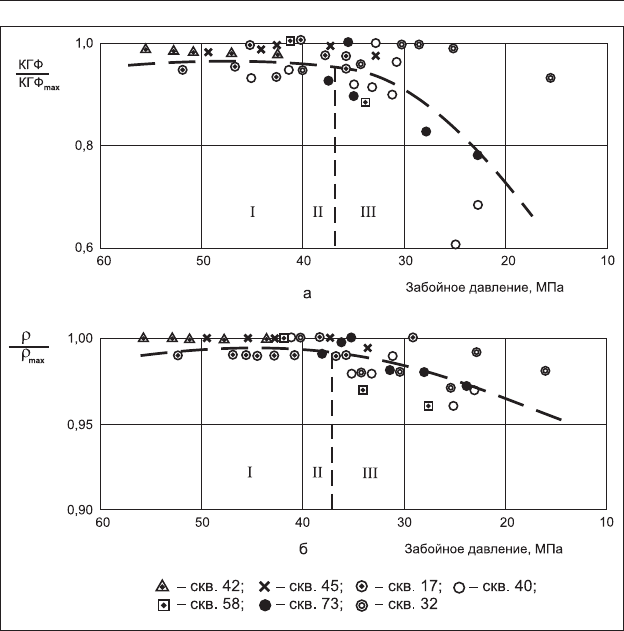

Как показано в работах [21, 26], изменение

величин

max

ɄȽɎ

ɄȽɎ

и

max

ρ

ρ

характеризует изменение основных газоконденсатных ха-

рактеристик скважин при изменении забойного давления на раз-

личных режимах исследования. Анализ полученных результатов

(рис. 2.1) показал, что:

• в области I при изменении забойного давления от

Р

пл

= 61 МПа до Р

опт

= 42 МПа КГФ и плотность конденсата прак-

тически не изменяются;

• в области II при уменьшении забойного давления от

Р

з

= 40 МПа до Р

з

= 38 МПа наблюдается незначительное умень-

шение КГФ и плотности;

• в области III при дальнейшем уменьшении забойного давле-

ния ниже 38 МПа плотность конденсата и КГФ снижаются.

Следовательно, снижение забойного давления до Р

опт

= 38–

42 МПа не оказывает существенного влияния на газоконденсатные

характеристики скважин Астраханского ГКМ. Очевидно, что при

соблюдении таких условий явного выделения жидкой фазы в при-

забойной зоне не происходит, и пластовая смесь в однофазном со-

стоянии поступает на забой скважины практически без потерь вы-

сококипящих углеводородов.

Результаты фракционных разгонок товарного конденсата и проб

пластовых смесей, отобранных в процессе исследования скважины

19

ТЕРМОГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЛАСТОВЫХ ФЛЮИДОВ...

при забойных давлениях до 40 МПа, практически совпали, а при за-

бойных давлениях ниже 38 МПа отличались друг от друга и обнару-

живали зависимость от величины депрессии на пласт.

Вывод об однофазном состоянии пластовой смеси при пласто-

вых давлениях выше 40 МПа подтверждается результатами иссле-

дований скв. 17. При работе этой скважины на различных режи-

мах депрессия на пласт не превышала 20.0 МПа, т.е. забойное дав-

ление не опускалось ниже 40.0 МПа. КГФ отбираемой пластовой

смеси изменялся от 279 до 298 см

3

/м

3

(2–3 %), а плотность товар-

ного конденсата на всех режимах работы скважины была практи-

Рис. 2.1. Изменение конденсатогазового фактора и плотности стабильного

конденсата при различных забойных давлениях для скважин Астраханског ГКМ

20

В.И. ЛАПШИН, Д.В. ИЗЮМЧЕНКО, В.А. НИКОЛАЕВ, Р.И. ГАТИН

чески неизменной и составляла 0.809 г/см

3

. Подобные результаты

были получены также при исследовании скв. 42.

После введения месторождения в опытно-промышленную экс-

плуатацию (ОПЭ) исследования эксплуатационных скважин про-

водятся с помощью контрольных сепараторов фирм Porta-Test и

Bretco.

Трехфазный контрольный сепаратор фирмы Porta-Test

(рис. 2.2) представляет собой горизонтальный сосуд из нержаве-

ющей стали с внутренним диаметром 54 в сборе с водной ка-

мерой (нару

жный диаметр 12

3

/

4

). Сепаратор снабжен завихри-

телем (спиралевидным устройством Porta-Test) для обеспече-

ния эффективного разделения газа, конденсата и воды. На выходе

газа из сепаратора установлена поглотительная подушка. После

узла разделения каждая линия (газовая, конденсатная, водяная)

оборудована измерительными приборами и устройствами отбо-

ра проб для оценки потока. За измерительным узлом все пото-

ки смешиваются, и смесь подается в один из двух 16-дюймовых

газоконденсатопроводов (ГКП) на ГПЗ либо в подземную ем-

кость. Технические характеристики сепаратора: объем – 8 м

3

; ра-

бочее давление – 13 МПа; рабочая температура – [–35+80] °С;

производительность по газу – 1200 тыс. м

3

/сут, по конденса-

ту – 1260 м

3

/сут, по воде – 160 м

3

/сут.

Для измерения расхода газа сепарации применяется расходо-

мер, в котором используется метод переменного перепада давле-

ния за счет сужения струи газа при движении ее через диафрагму.

Диафрагма устанавливается в устройстве фирмы Daniel Industries,

которое позволяет менять ее, не останавливая скважину. В зави-

симости от изменяемого расхода используется одна из 12-ти диа-

фрагм размерами от 0.25 до 2.75 (0.25; 0.50; 0.625; 0.75; 1.00;

1.25; 1.50; 1.75; 2.00; 2.25; 2.50; 2.75).

Для расчета расхода методом сужения струи применяется урав-

нение

/

ɋɆ

Q ɋ PHZT=⋅ ⋅Δ ρ

, (2.1)

где С – коэффициент, учитывающий диаметр диафрагмы; Р – абсо-

лютное давление перед диафрагмой, кгс/см

2

; ΔН – перепад давле-