Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии

Подождите немного. Документ загружается.

§1.1. Земля 51

Сплюснутость земного сфероида характе-

ризуется отношением разности экваториально-

го а и полярного b радиусов к экваториальному.

Это отношение очень мало:

a

—

b 1 /

а = = = 1 - V

1

- е ,

а 298,25

где е — эксцентриситет эллипса.

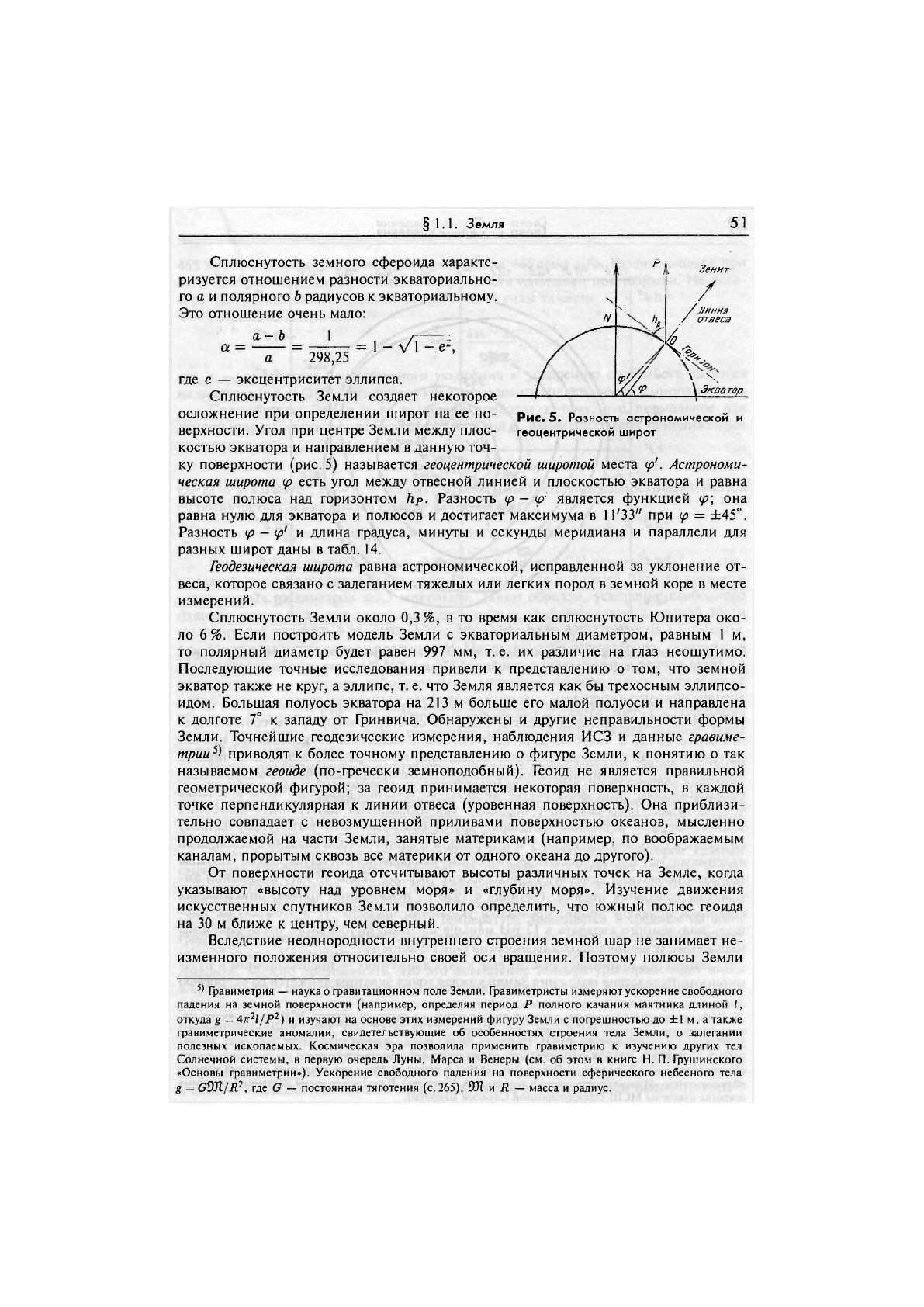

Сплюснутость Земли создает некоторое

осложнение при определении широт на ее по-

верхности. Угол при центре Земли между плос-

костью экватора и направлением в данную точ-

ку поверхности (рис.5) называется геоцентрической широтой места

<р'.

Астрономи-

ческая широта (р есть угол между отвесной линией и плоскостью экватора и равна

высоте полюса над горизонтом hp. Разность ip

—

является функцией (р; она

равна нулю для экватора и полюсов и достигает максимума в 11'33" при

<р

= ±45°.

Разность

<р — <р'

и длина градуса, минуты и секунды меридиана и параллели для

разных широт даны в табл. 14.

Геодезическая широта равна астрономической, исправленной за уклонение от-

веса, которое связано с залеганием тяжелых или легких пород в земной коре в месте

измерений.

Сплюснутость Земли около 0,3%, в то время как сплюснутость Юпитера око-

ло 6%. Если построить модель Земли с экваториальным диаметром, равным 1 м,

то полярный диаметр будет равен 997 мм, т. е. их различие на глаз неощутимо.

Последующие точные исследования привели к представлению о том, что земной

экватор также не круг, а эллипс, т. е. что Земля является как бы трехосным эллипсо-

идом. Большая полуось экватора на 213 м больше его малой полуоси и направлена

к долготе 7° к западу от Гринвича. Обнаружены и другие неправильности формы

Земли. Точнейшие геодезические измерения, наблюдения ИСЗ и данные гравиме-

трииприводят к более точному представлению о фигуре Земли, к понятию о так

называемом геоиде (по-гречески земноподобный). Геоид не является правильной

геометрической фигурой; за геоид принимается некоторая поверхность, в каждой

точке перпендикулярная к линии отвеса (уровенная поверхность). Она приблизи-

тельно совпадает с невозмущенной приливами поверхностью океанов, мысленно

продолжаемой на части Земли, занятые материками (например, по воображаемым

каналам, прорытым сквозь все материки от одного океана до другого).

От поверхности геоида отсчитывают высоты различных точек на ЗемДе, когда

указывают «высоту над уровнем моря» и «глубину моря». Изучение движения

искусственных спутников Земли позволило определить, что южный полюс геоида

на 30 м ближе к центру, чем северный.

Вследствие неоднородности внутреннего строения земной шар не занимает не-

изменного положения относительно своей оси вращения. Поэтому полюсы Земли

5

' Гравиметрия — наука о гравитационном поле Земли. Гравиметристы измеряют ускорение свободного

падения на земной поверхности (например, определяя период Р полного качания маятника длиной I,

откуда g — 4ж

2

1/Р

2

) И изучают на основе этих измерений фигуру Земли с погрешностью до ±1 м, а также

гравиметрические аномалии, свидетельствующие об особенностях строения тела Земли, о залегании

полезных ископаемых. Космическая эра позволила применить гравиметрию к изучению других тел

Солнечной системы, в первую очередь Луны, Марса и Венеры (см. об этом в книге Н. П. Грушинского

«Основы гравиметрии»). Ускорение свободного падения на поверхности сферического небесного тела

g = GfBl/R

1

, где G — постоянная тяготения (с. 265), 9Я и R — масса и радиус.

Г

L

Зенит

N

N

ч

/ЛИНИЯ

N

/

отвеса

6

Vfv

<р'/У

\ \

AAv

\

Экватор

Рис. 5. Разность астрономической и

геоцентрической широт

52 Глава 1. Общие сведения

+о,4" +ff,f +az" +о,'" -х -af -0,2" -аз" -OA"

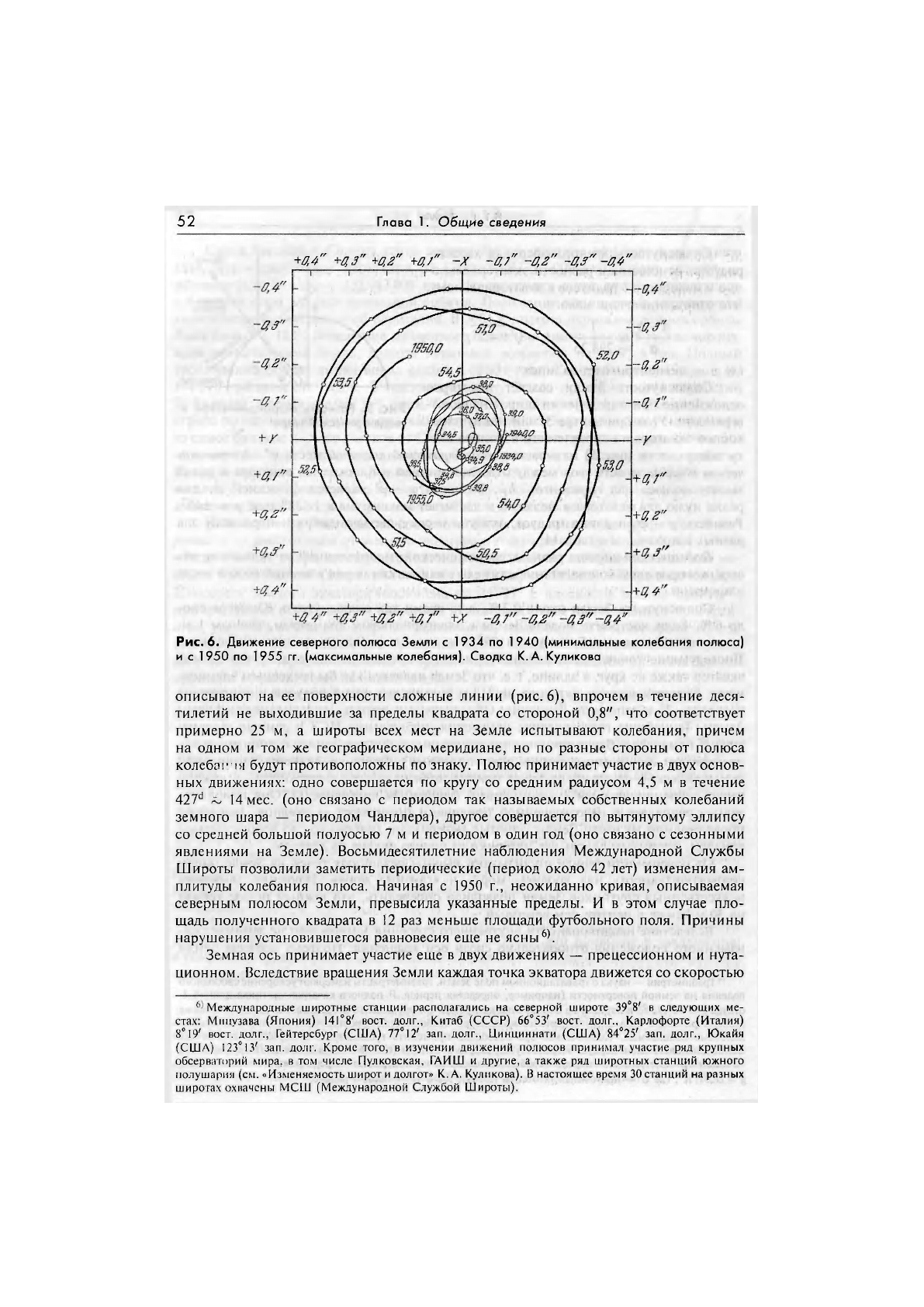

Рис.6. Движение северного полюса Земли с 1934 по 1940 (минимальные колебания полюса)

и с 1950 по 1955 гг. (максимальные колебания). Сводка К.А.Куликова

описывают на ее поверхности сложные линии (рис.6), впрочем в течение деся-

тилетий не выходившие за пределы квадрата со стороной 0,8", что соответствует

примерно 25 м, а широты всех мест на Земле испытывают колебания, причем

на одном и том же географическом меридиане, но по разные стороны от полюса

колеба:

1

1Я будут противоположны по знаку. Полюс принимает участие в двух основ-

ных движениях: одно совершается по кругу со средним радиусом 4,5 м в течение

427

d

~ 14мес. (оно связано с периодом так называемых собственных колебаний

земного шара — периодом Чандлера), другое совершается по вытянутому эллипсу

со средней большой полуосью 7 м и периодом в один год (оно связано с сезонными

явлениями на Земле). Восьмидесятилетние наблюдения Международной Службы

Широты позволили заметить периодические (период около 42 лет) изменения ам-

плитуды колебания полюса. Начиная с 1950 г., неожиданно кривая, описываемая

северным полюсом Земли, превысила указанные пределы. И в этом случае пло-

щадь полученного квадрата в 12 раз меньше площади футбольного поля. Причины

нарушения установившегося равновесия еще не ясны

6

'.

Земная ось принимает участие еще в двух движениях — прецессионном и нута-

ционном. Вследствие вращения Земли каждая точка экватора движется со скоростью

Международные широтные станции располагались на северной широте 39°8' в следующих ме-

стах: Мицузава (Япония) 141°8' вост. долг., Китаб (СССР) 66°53' вост. долг., Карлофорте (Италия)

8°19' вост. долг., Гейтерсбург (США) 77° 12' зап. долг., Цинциннати (США) 84°25' зап. долг., Юкайя

(США) 123° 13' зап. долг. Кроме того, в изучении движений полюсов принимал участие ряд крупных

обсерваторий мира, в том числе Пулковская, ГАИШ и другие, а также ряд широтных станций южного

полушария (см. «Изменяемость широт и долгот» К. А. Куликова). В настоящее время 30 станций на разных

широтах охвачены MCLU (Международной Службой Широты).

§1.1. Земля

53

465 м/с. На широте <р линейная скорость равна 465 cos

ip

м/с. Развивающаяся при

этом центробежная сила уменьшает силу тяжести на земной поверхности. На эква-

торе центробежная сила составляет 1/289 часть силы тяжести.

Теорема А. Клеро

5 £90 - go

<х=~ч- ———.

2 go

где q — отношение центробежного ускорения к ускорению свободного падения

на экваторе (т.е. 1/289), дает возможность определить сплюснутость земного шара а.

Сплюснутость Земли и ее вращение приводят к тому, что нормальное для

данной широты ip ускорение свободного падения g

9

имеет следующее приближенное

выражение:

g

9

= go + foo - go) Sin

2

<p,

где go = 978,0 см/с

2

; g%—go = 5,2 см/с

2

. Лишь одна треть этой разности объясняется

сплюснутостью Земли. Более строгая формула дает

g

f

= 978,049(1 + 0,0052884sin

2

<р - 0,0000059sin

2

2<р).

Единицей ускорения свободного падения в системе СИ является м/с

2

, но спе-

циалисты чаще используют Гал (в честь Галилея). 1 Гал = 1 см/с

2

. Предел точности

современных гравиметров ±0,3 микроГала. Таким образом, ускорение свободного

падения может быть определено с погрешностью приблизительно до одной трети

миллиардной доли своей величины! Оно уменьшается на 0,3087 мГал на 1 м высоты.

Со времени классических опытов Н. Маскелайна по определению отклонения

линии отвеса вблизи горы (1774 г.) и Г. Кавендиша с крутильными весами (1798 г.)

неоднократно и разными лабораторными методами производилось определение

массы Земли, которое дает основу для определения масс всех других астрономических

объектов. Она равна 5,98

•

10

27

г, причем масса атмосферы (5,16-10

21

г), а суммарная

масса гидросферы и биосферы составляет меньше 0,03 %. Масса земной коры

лишь 0,7% массы Земли.

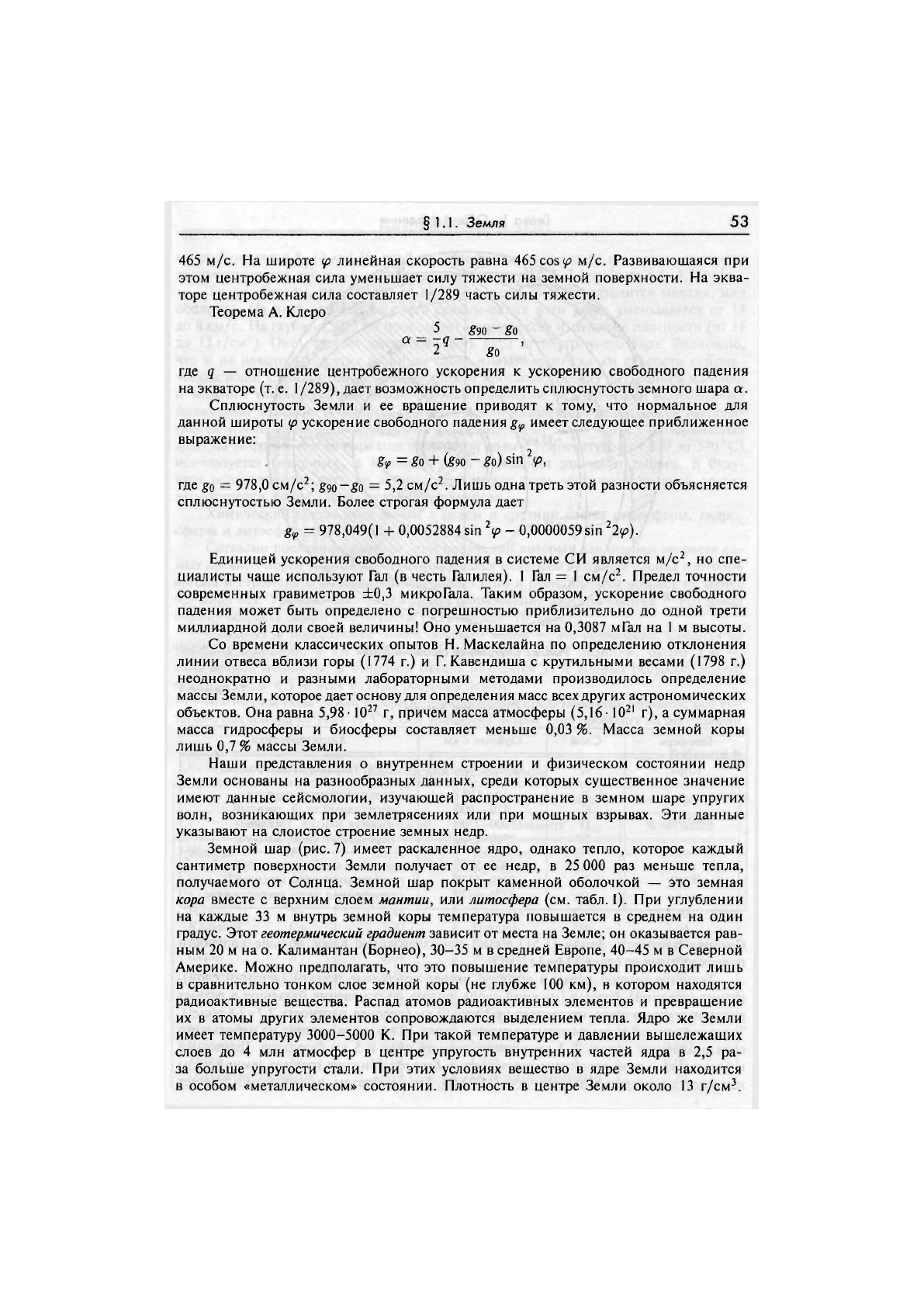

Наши представления о внутреннем строении и физическом состоянии недр

Земли основаны на разнообразных данных, среди которых существенное значение

имеют данные сейсмологии, изучающей распространение в земном шаре упругих

волн, возникающих при землетрясениях или при мощных взрывах. Эти данные

указывают на слоистое строение земных недр.

Земной шар (рис. 7) имеет раскаленное ядро, однако тепло, которое каждый

сантиметр поверхности Земли получает от ее недр, в 25 000 раз меньше тепла,

получаемого от Солнца. Земной шар покрыт каменной оболочкой — это земная

кора вместе с верхним слоем мантии, или литосфера (см. табл. 1). При углублении

на каждые 33 м внутрь земной коры температура повышается в среднем на один

градус. Этот геотермический градиент зависит от места на Земле; он оказывается рав-

ным 20 м на о. Калимантан (Борнео), 30-35 м в средней Европе, 40-45 м в Северной

Америке. Можно предполагать, что это повышение температуры происходит лишь

в сравнительно тонком слое земной коры (не глубже 100 км), в котором находятся

радиоактивные вещества. Распад атомов радиоактивных элементов и превращение

их в атомы других элементов сопровождаются выделением тепла. Ядро же Земли

имеет температуру 3000-5000 К. При такой температуре и давлении вышележащих

слоев до 4 млн атмосфер в центре упругость внутренних частей ядра в 2,5 ра-

за больше упругости стали. При этих условиях вещество в ядре Земли находится

в особом «металлическом» состоянии. Плотность в центре Земли около 13 г/см

3

.

54 Глава 1. Общие сведения

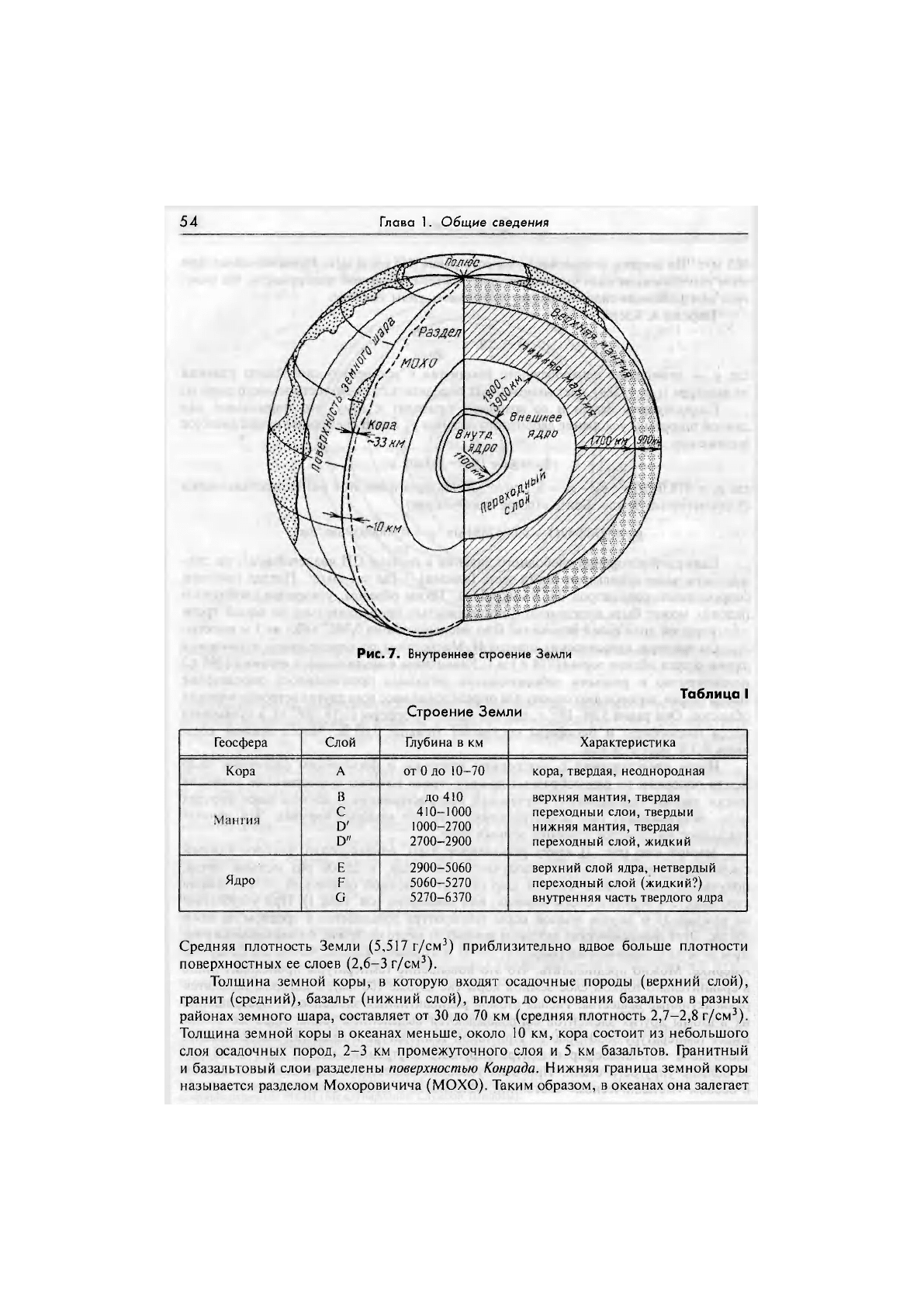

Таблица I

Строение Земли

Геосфера

Слой

Глубина в км Характеристика

Кора

А от 0 до 10-70 кора, твердая, неоднородная

В до 410 верхняя мантия, твердая

С 410-1000 переходный слои, твердый

D'

1000-2700

нижняя мантия, твердая

D"

2700-2900

переходный слой, жидкий

Ядро

Е

2900-5060 верхний слой ядра, нетвердый

Ядро

F 5060-5270 переходный слой (жидкий?)

О 5270-6370

внутренняя часть твердого ядра

Средняя плотность Земли (5,517 г/см

3

) приблизительно вдвое больше плотности

поверхностных ее слоев (2,6-3 г/см

3

).

Толщина земной коры, в которую входят осадочные породы (верхний слой),

гранит (средний), базальт (нижний слой), вплоть до основания базальтов в разных

районах земного шара, составляет от 30 до 70 км (средняя плотность 2,7-2,8 г/см

3

).

Толщина земной коры в океанах меньше, около 10 км, кора состоит из небольшого

слоя осадочных пород, 2-3 км промежуточного слоя и 5 км базальтов. Гранитный

и базальтовый слои разделены поверхностью Конрада. Нижняя граница земной коры

называется разделом Мохоровичича (МОХО). Таким образом, в океанах она залегает

§1.1. Земля

55

на глубине всего 8-10 км! На этой границе происходит резкое изменение скорости

распространения продольных сейсмических волн: от 6,7-7,1 км/с до 8,1-8,3 км/с.

Таким образом, под корой, до глубины около 2900 км находится мантия, или

оболочка. На этой глубине скорость сейсмических волн резко уменьшается от 13

до 8 км/с. На глубине 5000 км происходит новое резкое изменение плотности (от 11

до 13 г/см

3

). Оно отделяет внешнюю часть ядра от внутреннего ядра. Возможно,

что и на некоторых других границах слоев имеют место скачки скорости сейсми-

ческих волн. Существование жидкой тонкой прослойки между внутренней мантией

и верхним слоем ядра подтвердилось наблюдениями за суточными колебаниями

положений полюсов. В некоторых местах Земли недалеко от поверхности распола-

гаются «геотермальные резервуары» с температурой от 50 до 400 °С. Геотермальная

энергия (в форме сухого пара или перегретой воды с температурой от 170 до 370 °С)

используется

•

(например, в Исландии) для отопления зданий и теплиц. В буду-

щем использование энергии земных недр может стать частичной заменой других

экологически менее чистых источников энергии.

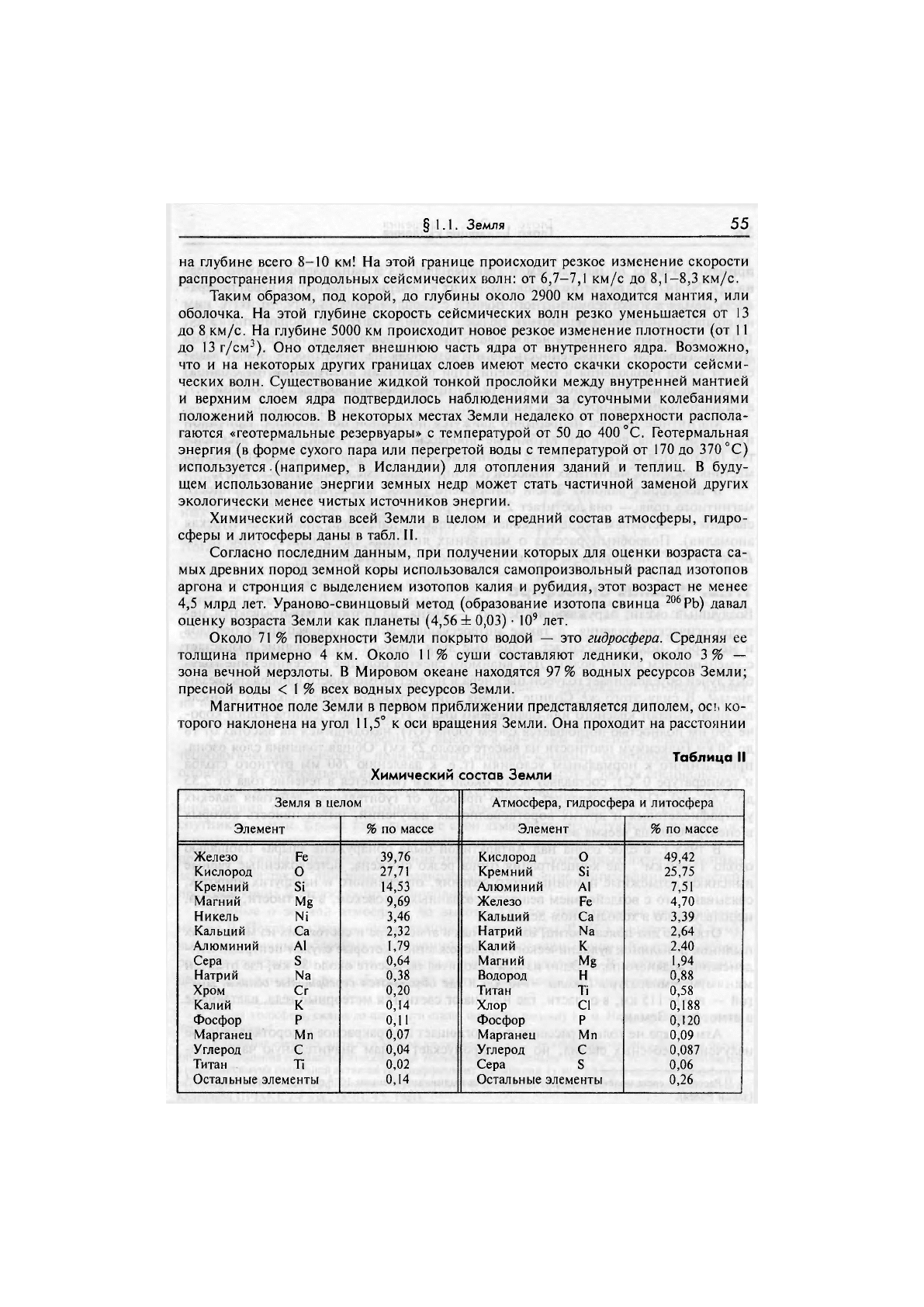

Химический состав всей Земли в целом и средний состав атмосферы, гидро-

сферы и литосферы даны в табл. II.

Согласно последним данным, при получении которых для оценки возраста са-

мых древних пород земной коры использовался самопроизвольный распад изотопов

аргона и стронция с выделением изотопов калия и рубидия, этот возраст не менее

4,5 млрд лет. Ураново-свинцовый метод (образование изотопа свинца

206

РЬ) давал

оценку возраста Земли как планеты (4,56 ± 0,03) • 10

9

лет.

Около 71 % поверхности Земли покрыто водой — это гидросфера. Средняя ее

толщина примерно 4 км. Около 11% суши составляют ледники, около 3% —

зона вечной мерзлоты. В Мировом океане находятся 97% водных ресурсов Земли;

пресной воды < 1 % всех водных ресурсов Земли.

Магнитное поле Земли в первом приближении представляется диполем, ось ко-

торого наклонена на угол 11,5° к оси вращения Земли. Она проходит на расстоянии

Таблица II

Химический состав Земли

Земля в целом Атмосфера, гидросфера и литосфера

Элемент % по массе Элемент % по массе

Железо Fe

39,76 Кислород

О 49,42

Кислород

О

27,71 Кремний

Si 25,75

Кремний Si 14,53 Алюминий AI 7,51

Магний Mg

9,69

Железо Fe

4,70

Никель Ni 3,46 Кальций

Са

3,39

Кальций Са 2,32 Натрий Na 2,64

Алюминий А1

1,79

Калий

К 2,40

Сера S

0,64

Магний Mg 1,94

Натрий Na 0,38 Водород Н 0,88

Хром Cr 0,20 Титан Ti 0,58

Калий К

0,14

Хлор С1 0,188

Фосфор Р

0,11

Фосфор

р 0,120

Марганец Мп

0,07

Марганец Мп

0,09

Углерод

С

0,04 Углерод

С 0,087

Титан Ti 0,02 Сера S

0,06

Остальные элементы 0,14 Остальные элементы

0,26

56

Глава 1. Общие сведения

примерно 490 км от центра Земли (данные 1980 г.) в направлении Тихого океа-

на (21° N, 147° Е); ось этого диполя проходит в Северном полушарии через поверх-

ность Земли в точке геомагнитного полюса с координатами 78,5° N, 70° W. С ним

не совпадает истинный магнитный полюс, имеющий на севере координаты 75° N,

100° W (Северная Канада), а на юге: 68° S, 145° Е (французская полярная станция

Дюмон-Дюрвиль). Напряженность магнитного поля на поверхности Земли зави-

сит от места наблюдения и от времени. При отсутствии возмущений (от Солнца)

на северном магнитном полюсе она редко превышает 0,6 эрстеда, на южном 0,7,

а на магнитном экваторе 0,4 эрстеда.

Магнитные полюса непрерывно движутся по земной поверхности. Причиной

их перемещения являются глубинные процессы в ядре Земли. Раз в десятиле-

тие приходится составлять новые магнитные карты, опираясь на переопределения

местонахождения магнитных полюсов (см. http://nssdc.gsfc.nasa.gov/space/igm/).

В некоторых районах Земли обнаружено резкое возрастание напряженности

магнитного поля — она достигает 2 Э. Это районы магнитных аномалий, которые

связаны с залеганием рудных ископаемых (такова, например, знаменитая Курская

аномалия). Подробный рассказ о магнитных явлениях см. в книге: Белое К. П.,

Бочкарев Н. Г. Магнетизм на Земле и в космосе. — М.: Наука, 1983.

1.1.2. Земная атмосфера

Воздушный океан, окружающий Землю, — арена, на которой разыгрываются ме-

теорологические явления, а также интересующие астрономов вспышки болидов

и метеоров. Воздух рассеивает солнечные лучи, причем это рассеяние возрастает

с уменьшением длины волны. Для видимого спектра большее рассеяние сине-голу-

бых лучей обусловливает голубой цвет неба и не дает возможности наблюдать звезды

днем

7

'. В силу этого же Солнце и Луна близ горизонта (перед закатом и после

восхода) бывают красного или оранжевого цвета. Излучение с длиной волны коро-

че 290 нм полностью поглощается слоем озона (Оз), находящимся на высотах от 18

до 50 км (максимум плотности на высоте около 25 км). Общая толщина слоя озона,

приведенного к нормальным условиям (т. е. к давлению 760 мм ртутного столба

и температуре 0°С), составляет всего около 3 мм (меняется в течение года от 2,35

до 3,60 мм). Он предохраняет живую природу от губительного действия далеких

ультрафиолетовых и других коротковолновых излучений, интенсивность которых

в спектре Солнца весьма велика.

В 1985 г. в слое озона над Антарктидой была обнаружена «дыра» площадью

около 1 млн км

2

, где концентрация озона резко снижена. Встревоженные ученые

выясняют возможные причины этого явления, отмеченного и на других широтах,

связывают его с воздействием веществ, созданных человеком, в частности, фреона,

используемого в холодильном деле.

Открыто два пояса частиц, взвешенных в атмосфере и состоящих из метеорных

пылинок и пылинок вулканического происхождения, которые служат центрами кон-

денсации водяного пара. Один из них находится на высоте около 80 км, где отмечен

минимум температуры (около —140 °С) и где образуются серебристые облака. Дру-

гой — выше 115 км, в области, где начинают светиться метеорные тела, влетающие

в атмосферу Земли.

Атмосфера не только рассеивает и поглощает инфракрасное и коротковолновое

излучение небесных светил, но и не пропускает к нам значительную часть кос-

7

' Рассеяние света молекулами воздуха и мелкими пылинками (меньше Ю

-5

см) пропорционально А

-4

(закон Рэлея).

§1.1. Земля 57

мического радиоизлучения. Радиоволны длиной волны больше 20 м отражаются

ионосферой (см. ниже), а короче 3 см — поглощаются водяным паром. Кроме

того, атмосфера значительно ослабляет, а также преобразует поток частиц высокой

энергии (от 10

9

до 10

18

эВ), идущих к нам из космоса (так называемые первич-

ные космические лучи). Таким образом, земная атмосфера — это своеобразный

экран, защищающий поверхность Земли и все живое на ней от непосредственного

воздействия космоса

8

'.

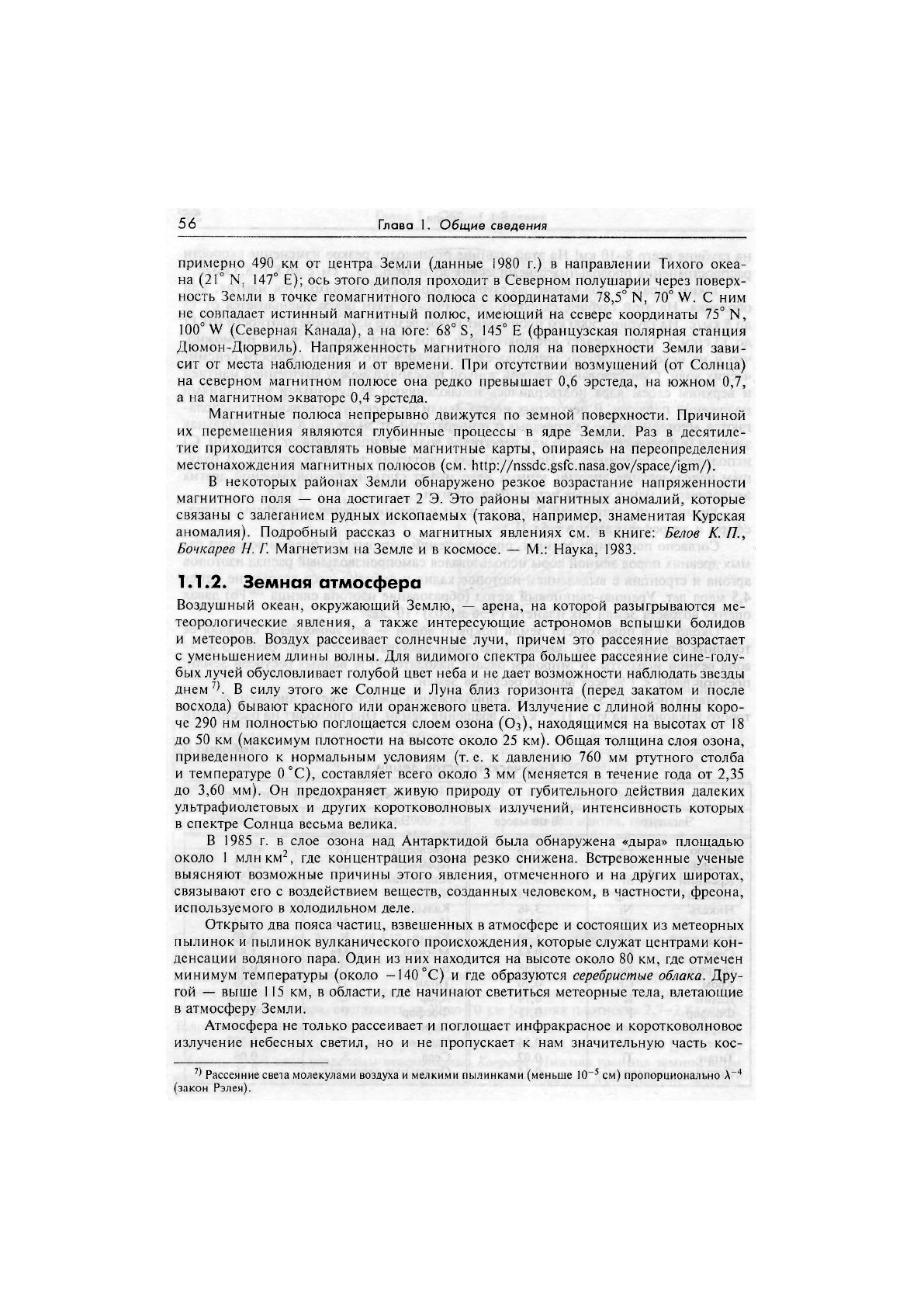

Поглощая и рассеивая свет небесных тел, атмосфера уменьшает их блеск, при-

чем поглощение возрастает при увеличении толщи воздуха, проходимой лучами

9

'.

Толща увеличивается при возрастании

/ - вне

атмосферы

0,2

Q4

Q6 as 7,0 7,2 7,4 7,5

7,8

Л,мхм

Рис. 8. Распределение энергии в спектре Солн-

ца в зависимости от его зенитного расстояния

зенитного расстояния л (в первом при-

ближении пропорционально sec z). По-

этому при сравнении блеска небесных

светил, находящихся на разных зенит-

ных расстояниях, надо учитывать раз-

личие в поглощении света (табл. 68).

Поглощение в совершенно чистой ат-

мосфере, т.е. свободной от взвешенных

в ней аэрозолей и молекул воды, соста-

вляет в зените около 0,22

т

в визуальных

лучах и около 0,44™ — в фотографиче-

ских. Распределение энергии в спектре

Солнца при изменении его 2 показано

на рис. 8.

Атмосфера вызывает также преломление лучей — рефракцию, которая влияет

на положение светила на небе и заметным образом искажает форму Солнца и Луны

у горизонта. Об учете рефракции см. п. 3.1.3 и табл. 69.

Свойства земной атмосферы до высоты в 40-50 км изучены с помощью ме-

теорологических приборов, поднимаемых шарами-зондами; разнообразные мете-

оприборы и спектральные аппараты поднимались до высот в 500 км специальными

метеорологическими и геофизическими ракетами; наконец, исключительно богатая

информация о состоянии верхних слоев атмосферы получается с искусственных

спутников Земли. Кроме того, высокие слои атмосферы исследуются разными кос-

венными методами (наблюдения метеоров, метеорных следов, серебристых облаков,

полярных сияний, изучение свечения ночного неба, сумеречных явлений, лунных

затмений), а также при помощи радиолокации (изучение ионизованных областей,

преломляющих и отражающих радиоволны).

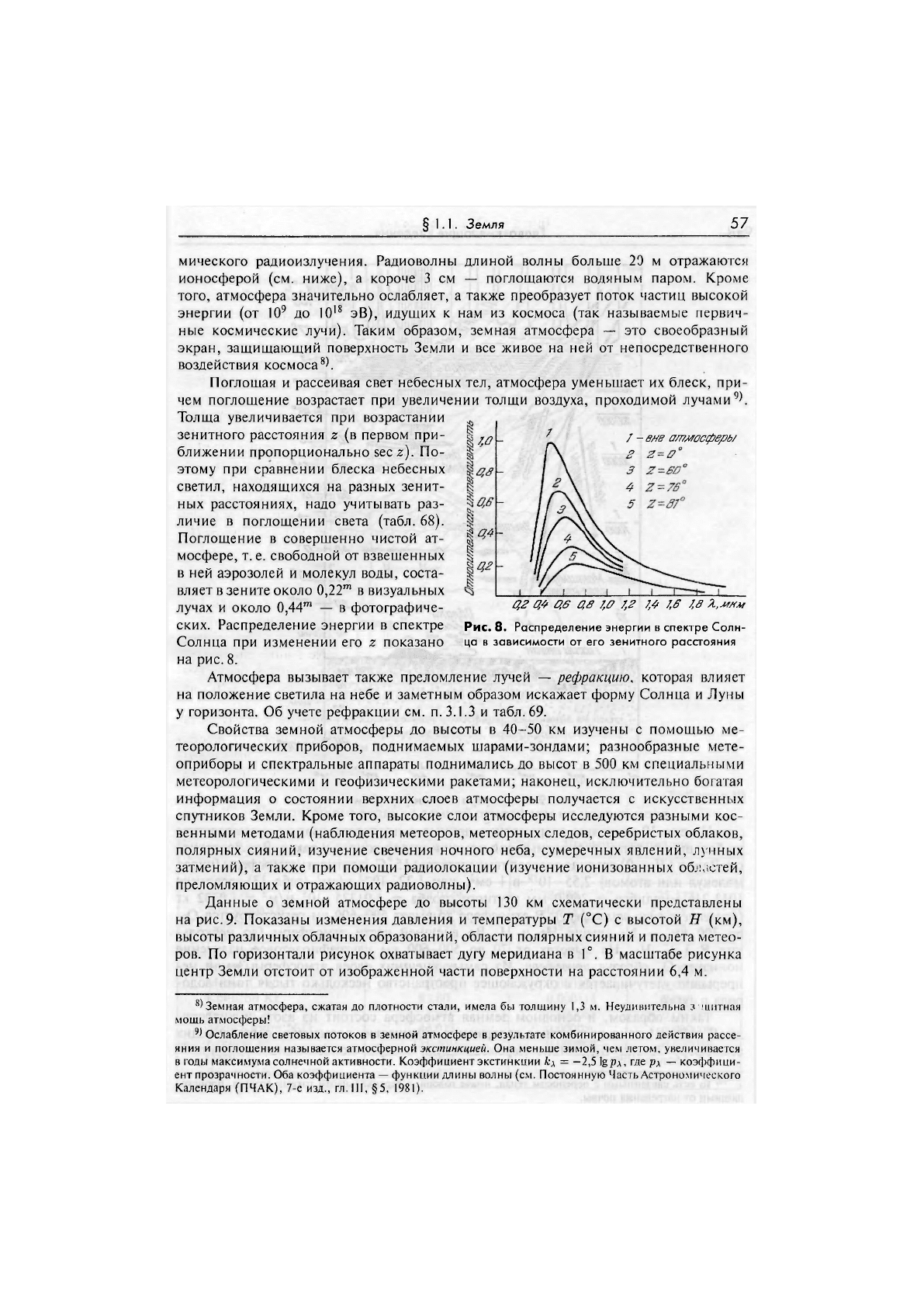

Данные о земной атмосфере до высоты 130 км схематически представлены

на рис.9. Показаны изменения давления и температуры Т (°С) с высотой Н (км),

высоты различных облачных образований, области полярных сияний и полета метео-

ров. По горизонтали рисунок охватывает дугу меридиана в Г. В масштабе рисунка

центр Земли отстоит от изображенной части поверхности на расстоянии 6,4 м.

Земная атмосфера, сжатая до плотности стали, имела бы толщину 1,3 м. Неудивительна з цмтная

мощь атмосферы!

'' Ослабление световых потоков в земной атмосфере в результате комбинированного действия рассе-

яния и поглощения называется атмосферной экстинкцией. Она меньше зимой, чем летом, увеличивается

в годы максимума солнечной активности. Коэффициент экстинкции k\ = —2,5 lgр\, где р\ — коэффици-

ент прозрачности. Оба коэффициента — функции длины волны (см. Постоянную Часть Астрономического

Календаря (ПЧАК), 7-е изд., гл. Ill, §5, 1981).

58 Глава 1. Общие сведения

Светящиеся ила

серебристые облака 70

Ультразвуковой

самолет

Стратостаты 40

•-

Максимум^ \=

слоя озона \

а?

Облака

Звереет

7 Талийокеан

50км,

+27°

-73°

+43°

-В3°

-63°

-54°

-73°

+3°

О°

-50°

-БП°

-50°

+воо°

+ 7000°

Рис. 9. Литосфера и атмосфера Земли

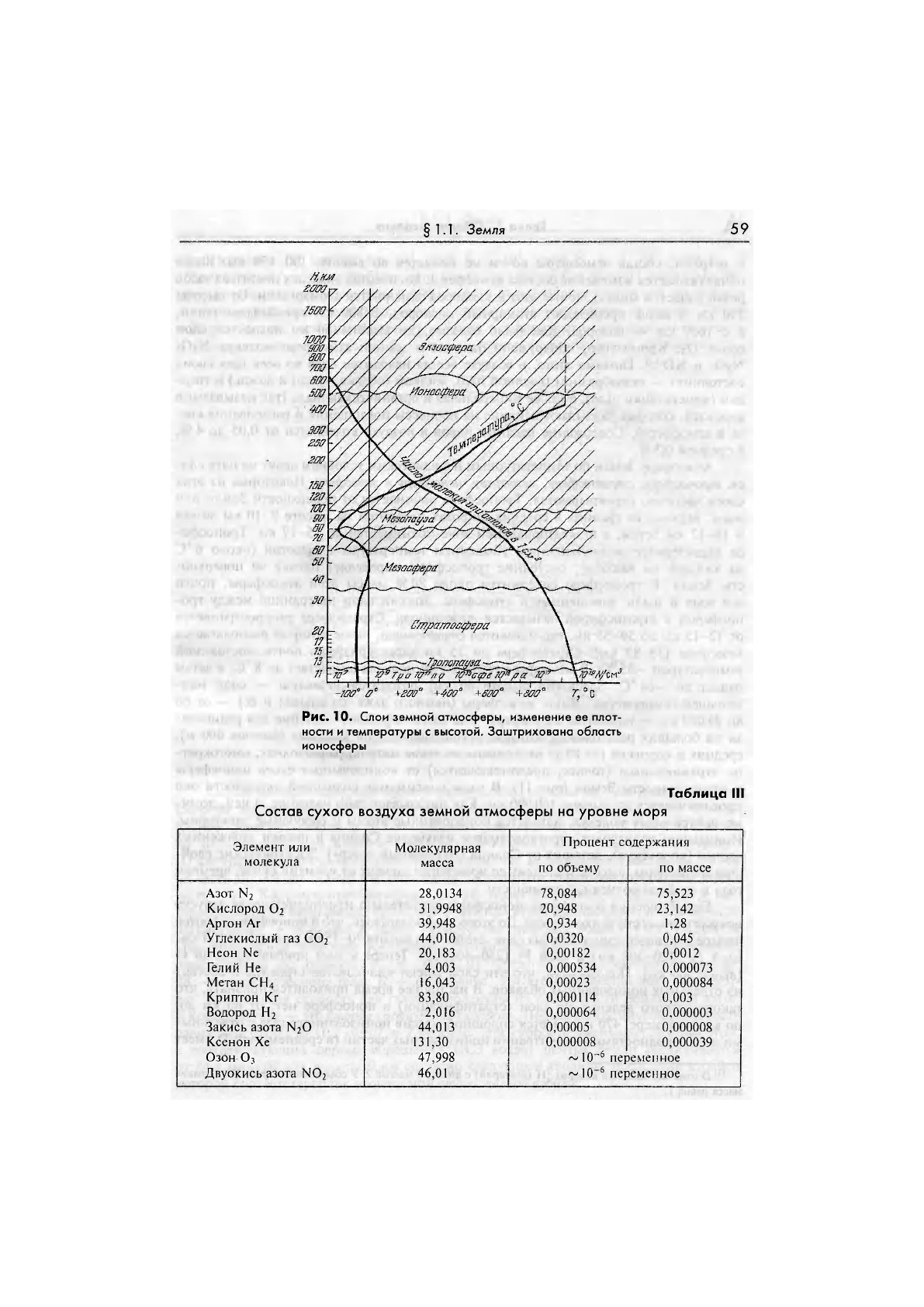

На рис. 10 показаны современные данные о плотности воздуха и температуре

на больших высотах, полученные при помощи шаров-зондов и ракет. Для поверхно-

сти Земли (Н = 0) средняя годовая температура +15 °С, плотность атмосферы (число

молекул или атомов) 2,55- 10" в 1 см

3

, или 1,22- Ю

-3

г/см

3

(табл. 13), давление

1013,246 миллибар = 760,0 мм ртутного столба = 1,01325- 10

5

н/м

2

= 1,0332 кг

(давление в одну атмосферу). В атмосфере до высот 500-600 км регистрируется 0

2

,

до 700 км — N2, выше Не и Н. Во внешней части атмосферы (до несколь-

ких R®) — Н2. На высотах от 70 до 500-600 км ультрафиолетовое излучение

ионизует О, образуя ионосферу. Из самых внешних слоев атмосферы Земли не-

прерывно улетучивается в окружающее пространство несколько тысяч тонн водо-

рода в сутки.

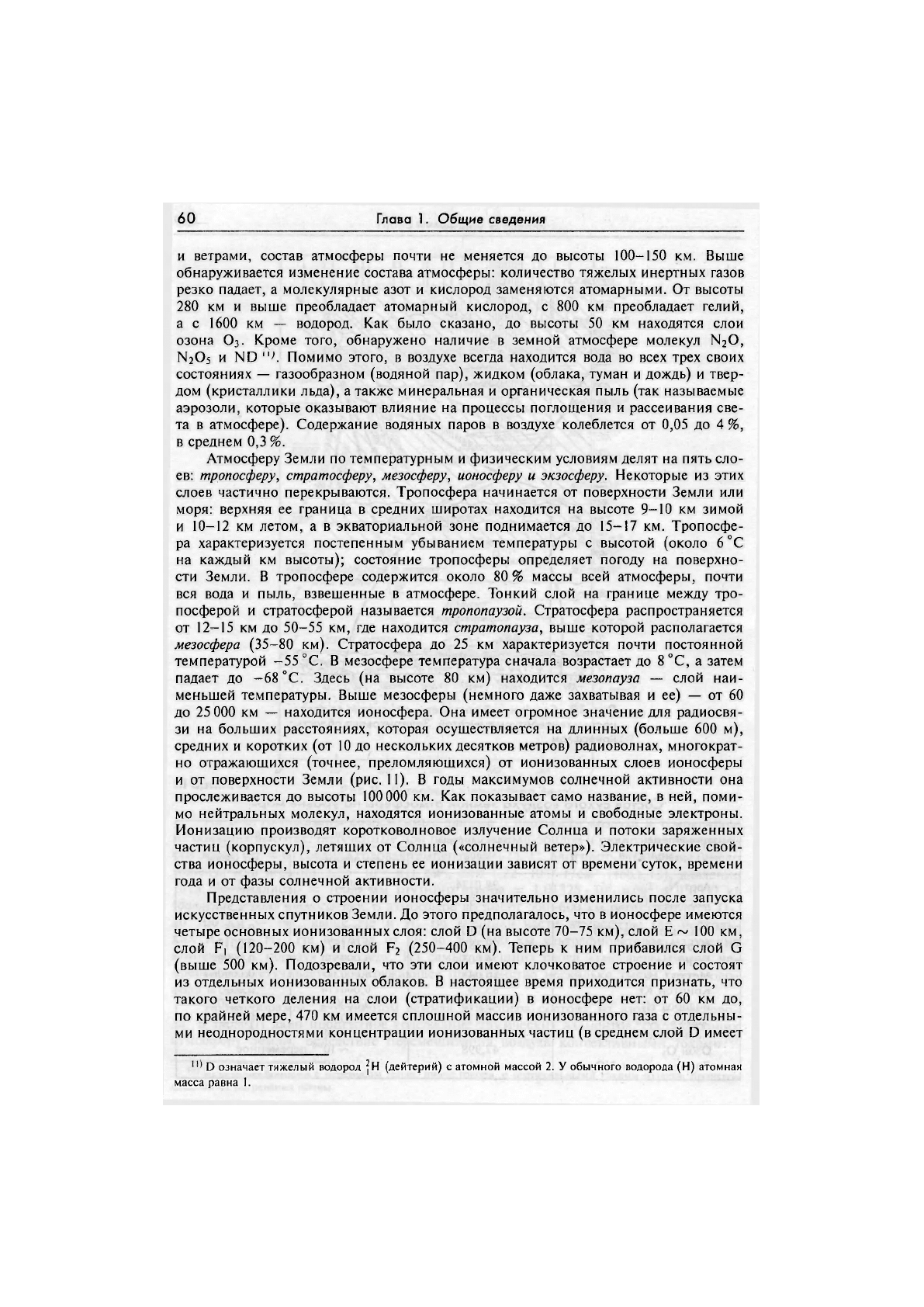

Таким образом, в основном земная атмосфера состоит из азота и кислоро-

да. В табл. Ill дано процентное содержание химических элементов, составляющих

атмосферу Земли. Вследствие перемешивания воздуха конвективными токами

|0

>

|0

'То есть связанными с переносом тепла, иначе говоря, с вертикальными токами воздуха, происхо-

дящими от нагревания почвы.

§1.1. Земля

59

Рис. 10. Слои земной атмосферы, изменение ее плот-

ности и температуры с высотой. Заштрихована область

ионосферы

Таблица III

Состав сухого воздуха земной атмосферы на уровне моря

Элемент или

молекула

Молекулярная

масса

Процент содержания

Элемент или

молекула

Молекулярная

масса

по объему

по массе

Азот N

2

28,0134

78,084

75,523

Кислород 0

2

31,9948 20,948 23.142

Аргон Аг 39,948 0,934

1,28

Углекислый газ С0

2

44,010 0,0320

0,045

Неон Ne

20,183 0,00182

0,0012

Гелий Не

4,003

0,000534

0,000073

Метан СН

4

16,043 0,00023

0,000084

Криптон Кг 83,80 0,000114

0,003

Водород Н

2

2,016 0,000064

0,000003

Закись азота N

2

0

44,013 0,00005 0,000008

Ксенон Хе

131,30

0,000008

0,000039

Озон 0

3

47,998

~10

6

переменное

Двуокись азота N0

2

46,01

~ Ю

-6

переменное

60 Глава 1. Общие сведения

и ветрами, состав атмосферы почти не меняется до высоты 100-150 км. Выше

обнаруживается изменение состава атмосферы: количество тяжелых инертных газов

резко падает, а молекулярные азот и кислород заменяются атомарными. От высоты

280 км и выше преобладает атомарный кислород, с 800 км преобладает гелий,

а с 1600 км — водород. Как было сказано, до высоты 50 км находятся слои

озона О3. Кроме того, обнаружено наличие в земной атмосфере молекул N2O,

N2O5 и ND Помимо этого, в воздухе всегда находится вода во всех трех своих

состояниях — газообразном (водяной пар), жидком (облака, туман и дождь) и твер-

дом (кристаллики льда), а также минеральная и органическая пыль (так называемые

аэрозоли, которые оказывают влияние на процессы поглощения и рассеивания све-

та в атмосфере). Содержание водяных паров в воздухе колеблется от 0,05 до 4%,

в среднем 0,3 %.

Атмосферу Земли по температурным и физическим условиям делят на пять сло-

ев: тропосферу, стратосферу, мезосферу, ионосферу и экзосферу. Некоторые из этих

слоев частично перекрываются. Тропосфера начинается от поверхности Земли или

моря: верхняя ее граница в средних широтах находится на высоте 9-10 км зимой

и 10-12 км летом, а в экваториальной зоне поднимается до 15-17 км. Тропосфе-

ра характеризуется постепенным убыванием температуры с высотой (около 6 °С

на каждый км высоты); состояние тропосферы определяет погоду на поверхно-

сти Земли. В тропосфере содержится около 80% массы всей атмосферы, почти

вся вода и пыль, взвешенные в атмосфере. Тонкий слой на границе между тро-

посферой и стратосферой называется тропопаузой. Стратосфера распространяется

от 12-15 км до 50-55 км, где находится стратопауза, выше которой располагается

мезосфера (35-80 км). Стратосфера до 25 км характеризуется почти постоянной

температурой

— 55

°С. В мезосфере температура сначала возрастает до 8°С, а затем

падает до -68 °С. Здесь (на высоте 80 км) находится мезопауза — слой наи-

меньшей температуры. Выше мезосферы (немного даже захватывая и ее) — от 60

до 25 000 км — находится ионосфера. Она имеет огромное значение для радиосвя-

зи на больших расстояниях, которая осуществляется на длинных (больше 600 м),

средних и коротких (от 10 до нескольких десятков метров) радиоволнах, многократ-

но отражающихся (точнее, преломляющихся) от ионизованных слоев ионосферы

и от поверхности Земли (рис. 11). В годы максимумов солнечной активности она

прослеживается до высоты 100 000 км. Как показывает само название, в ней, поми-

мо нейтральных молекул, находятся ионизованные атомы и свободные электроны.

Ионизацию производят коротковолновое излучение Солнца и потоки заряженных

частиц (корпускул), летящих от Солнца («солнечный ветер»). Электрические свой-

ства ионосферы, высота и степень ее ионизации зависят от времени суток, времени

года и от фазы солнечной активности.

Представления о строении ионосферы значительно изменились после запуска

искусственных спутников Земли. До этого предполагалось, что в ионосфере имеются

четыре основных ионизованных слоя: слой D (на высоте 70-75 км), слой Е ~ 100 км,

слой F| (120-200 км) и слой F2 (250-400 км). Теперь к ним прибавился слой G

(выше 500 км). Подозревали, что эти слои имеют клочковатое строение и состоят

из отдельных ионизованных облаков. В настоящее время приходится признать, что

такого четкого деления на слои (стратификации) в ионосфере нет: от 60 км до,

по крайней мере, 470 км имеется сплошной массив ионизованного газа с отдельны-

ми неоднородностями концентрации ионизованных частиц (в среднем слой D имеет

D означает тяжелый водород jН (дейтерий) с атомной массой 2. У обычного водорода (Н) атомная

масса равна 1.