Кукин Г.Н. и др. Текстильное материаловедение. Текстильные полотна и изделия

Подождите немного. Документ загружается.

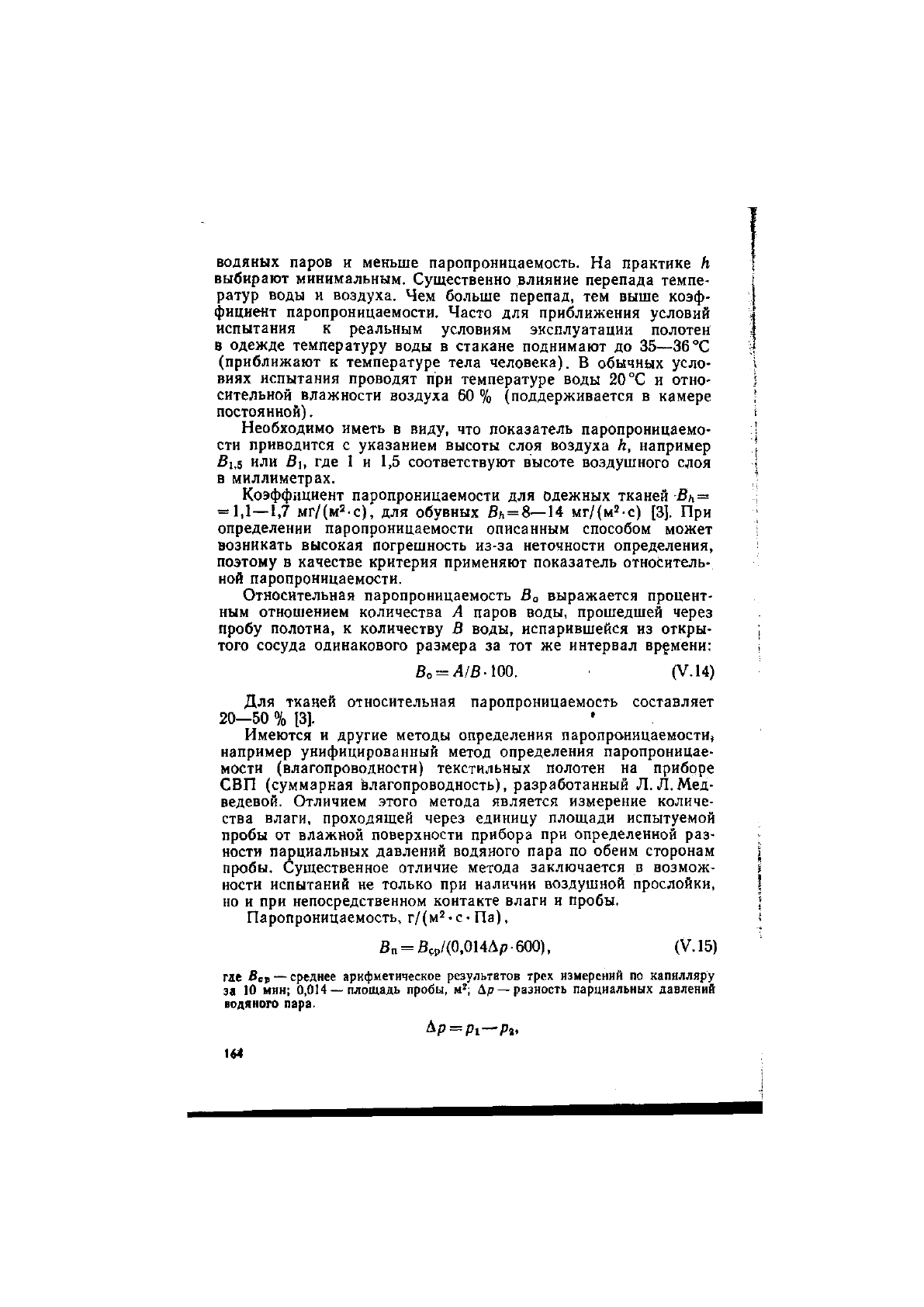

Т а б л. V.5. Воздухопроницаемость различных тканей

Ткань

Плотный шерстяной драп

Сукно грубошерстяное

Костюмная хлопчатобумажная

Бельевая повышенной плотности

Гребенная шерстяная

Бельевая средней плотности

Легкая платьевая

Марля

2-9

2—13

7—20

15—40

15—40

40—75

200—600

2—9

2-13

7—18

13—30

13—40

30—52

123—270

520—840

По данным работы [4], на воздухопроницаемость влияют

температура воздуха и полотна. С повышением температуры

с 20 до 120 °С воздухопроницаемость полотен снижается. По

Н. Д. Алыменковой [4], вероятная причина такого явления за-

ключается в увеличении вязкости и повышении амплитуды ко-

лебаний молекулярных цепей полимеров, составляющих тек-

стильные полотна.

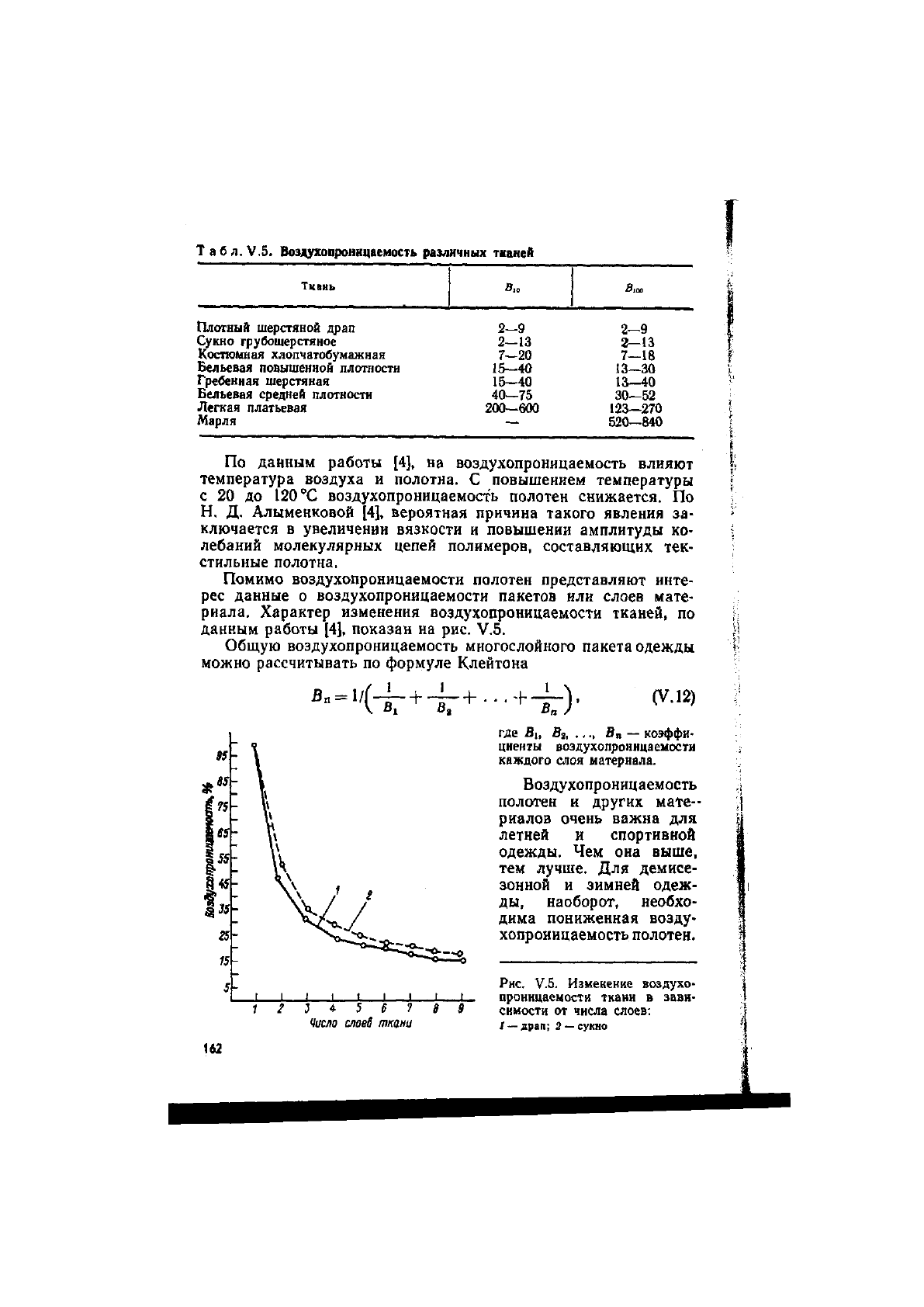

Помимо воздухопроницаемости полотен представляют инте-

рес данные о воздухопроницаемости пакетов или слоев мате-

риала. Характер изменения воздухопроницаемости тканей, по

данным работы [4], показан на рис. V.5.

Общую воздухопроницаемость многослойного пакета одежды

можно рассчитывать по формуле Клейтона

где Вь В

2

, ..., В» — коэффи-

циенты воздухопроницаемости

каждого слоя материала.

п —

Воздухопроницаемость

полотен и других мате-

риалов очень важна для

летней и спортивной

одежды. Чем она выше,

тем лучше. Для демисе-

зонной и зимней одеж-

ды, наоборот, необхо-

дима пониженная возду-

хопроницаемость полотен.

5

2 J 4 5 6 7 В 9

Число слоеВ ткани

Рис. V.5. Изменение воздухо

проницаемости ткани в зави

симости от числа слоев:

/

—

драп;

2 —

сукно

162

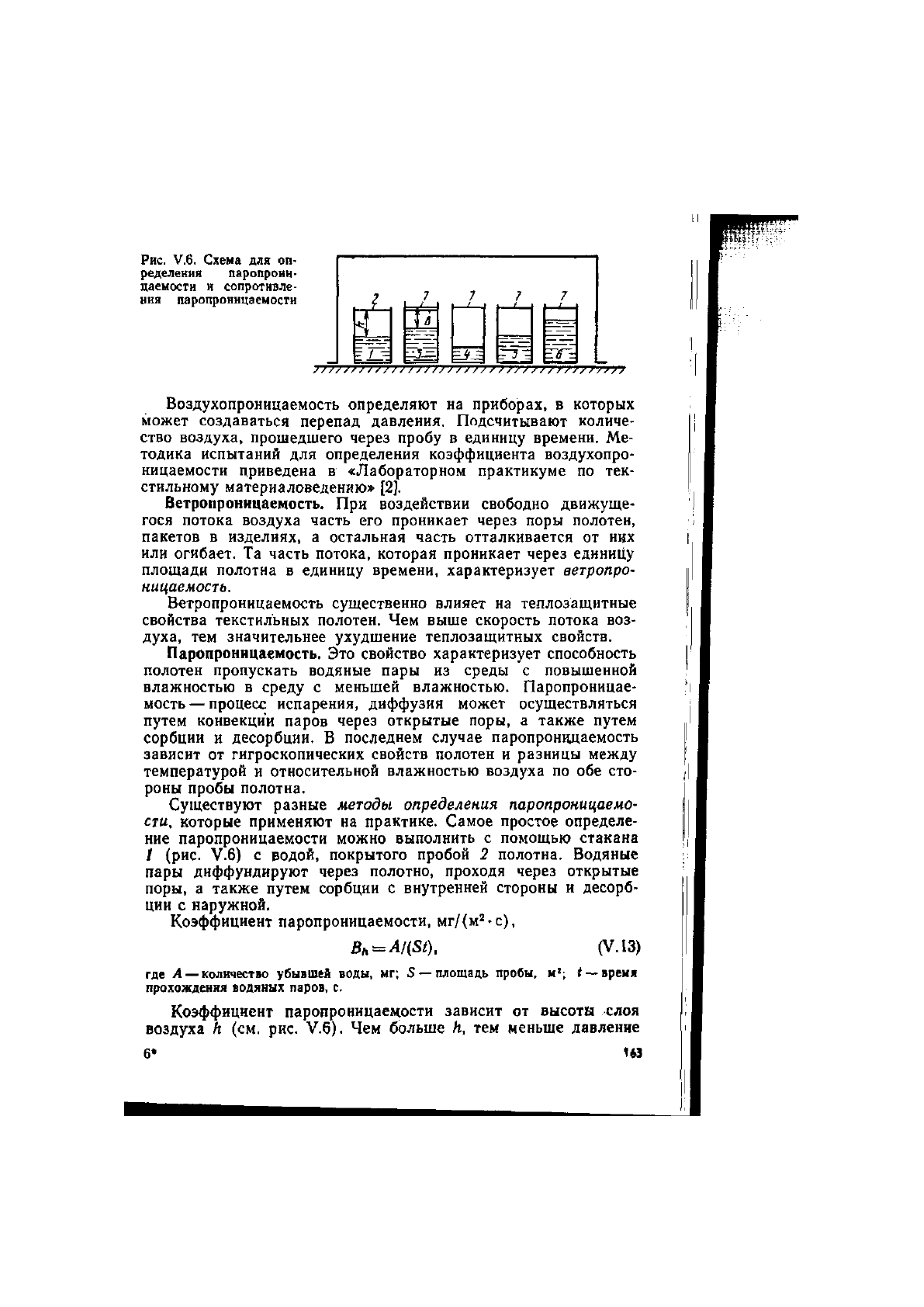

Рис. V.6. Схема для оп-

ределения паропронн-

цаемости и сопротивле-

ния паропроницаемости

Воздухопроницаемость определяют на приборах, в которых

может создаваться перепад давления. Подсчитывают количе-

ство воздуха, прошедшего через пробу в единицу времени. Ме-

тодика испытаний для определения коэффициента воздухопро-

ницаемости приведена в «Лабораторном практикуме по тек-

стильному материаловедению» [2].

Ветропроницаемость. При воздействии свободно движуще-

гося потока воздуха часть его проникает через поры полотен,

пакетов в изделиях, а остальная часть отталкивается от них

или огибает. Та часть потока, которая проникает через единицу

площади полотна в единицу времени, характеризует ветропро-

ницаемость.

Ветропроницаемость существенно влияет на теплозащитные

свойства текстильных полотен. Чем выше скорость потока воз-

духа, тем значительнее ухудшение теплозащитных свойств.

Паропроницаемость. Это свойство характеризует способность

полотен пропускать водяные пары из среды с повышенной

влажностью в среду с меньшей влажностью. Паропроницае-

мость— процесс испарения, диффузия может осуществляться

путем конвекции паров через открытые поры, а также путем

сорбции и десорбции. В последнем случае паропроницаемость

зависит от гигроскопических свойств полотен и разницы между

температурой и относительной влажностью воздуха по обе сто-

роны пробы полотна.

Существуют разные методы определения паропроницаемо-

сти, которые применяют на практике. Самое простое определе-

ние паропроницаемости можно выполнить с помощью стакана

/ (рис. V.6) с водой, покрытого пробой 2 полотна. Водяные

пары диффундируют через полотно, проходя через открытые

поры, а также путем сорбции с внутренней стороны и десорб-

ции с наружной.

Коэффициент паропроницаемости, мг/(м

2

'с),

B

h

~A/(St), (V.13)

где А — количество убывшей воды, мг; S — площадь пробы, м

!

; /

—

время

прохождения водяных паров, с.

Коэффициент паропроницаемости зависит от высота слоя

воздуха h (см. рис. V.6). Чем больше h, тем меньше давление

6*

163

водяных паров и меньше паропроницаемость. На практике h

выбирают минимальным. Существенно влияние перепада темпе-

ратур воды и воздуха. Чем больше перепад, тем выше коэф-

фициент паропроницаемости. Часто для приближения условий

испытания к реальным условиям эксплуатации полотен

в одежде температуру воды в стакане поднимают до 35—36 °С

(приближают к температуре тела человека). В обычных усло-

виях испытания проводят при температуре воды 20 °С и отно-

сительной влажности воздуха 60 % (поддерживается в камере

постоянной).

Необходимо иметь в виду, что показатель паропроницаемо-

сти приводится с указанием высоты слоя воздуха Л, например

В 1,5 или В1, где 1 и 1,5 соответствуют высоте воздушного слоя

в миллиметрах.

Коэффициент паропроницаемости для одежных тканей

~Вь

=

= 1,1—1,7 мг/(м

2

-с), для обувных B

h

=8—14 мг/(м

2

-с) [3]. При

определении паропроницаемости описанным способом может

возникать высокая погрешность из-за неточности определения,

поэтому в качестве критерия применяют показатель относитель-

ной паропроницаемости.

Относительная паропроницаемость В

а

выражается процент-

ным отношением количества А паров воды, прошедшей через

пробу полотна, к количеству В воды, испарившейся из откры-

того сосуда одинакового размера за тот же интервал вр|мени:

Во = А/ВШ. (V.14)

Для тканей относительная паропроницаемость составляет

20—50 % [3].

Имеются и другие методы определения паропроницаемости,

например унифицированный метод определения паропроницае-

мости (влагопроводности) текстильных полотен на приборе

СВП (суммарная влагопроводность), разработанный Л.Л.Мед-

ведевой. Отличием этого метода является измерение количе-

ства влаги, проходящей через единицу площади испытуемой

пробы от влажной поверхности прибора при определенной раз-

ности парциальных давлений водяного пара по обеим сторонам

пробы. Существенное отличие метода заключается в возмож-

ности испытаний не только при наличии воздушной прослойки,

но и при непосредственном контакте влаги и пробы.

Паропроницаемость, г/(м

2

• с

•

Па),

В

п

= Вср/(0,014Ар

•

600),

(V.

15)

где В

С

р—среднее арифметическое результатов трех измерений по капилляру

за 10 мин; 0,014—площадь пробы, м

2

; Ар — разность парциальных давлений

водяного пара.

164

где pi — давление у потеющей пластинки (под пробой); Рг — давление над

пробой;

Р2

= ФРн/100,

где ф

—

относительная влажность воздуха; р

в

— парциальное давление насы-

щенного пара при определенной температуре воздуха.

Методика испытаний и описание схемы прибора приведены

в «Лабораторном практикуме по текстильному материаловеде-

нию» [2].

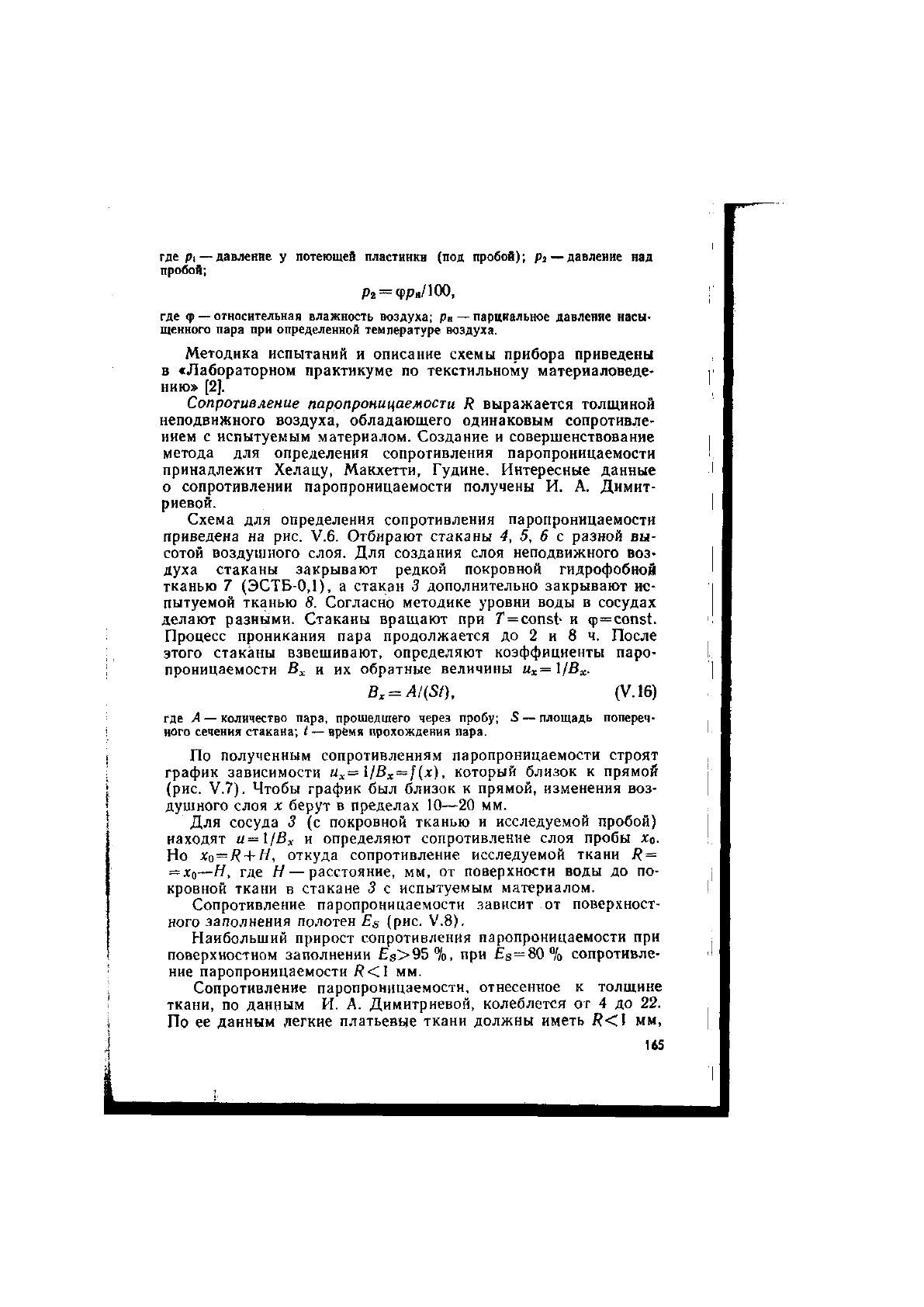

Сопротивление паропроницаемости R выражается толщиной

неподвижного воздуха, обладающего одинаковым сопротивле-

нием с испытуемым материалом. Создание и совершенствование

метода для определения сопротивления паропроницаемости

принадлежит Хелацу, Макхетти, Гудине. Интересные данные

о сопротивлении паропроницаемости получены И. А. Димит-

риевой.

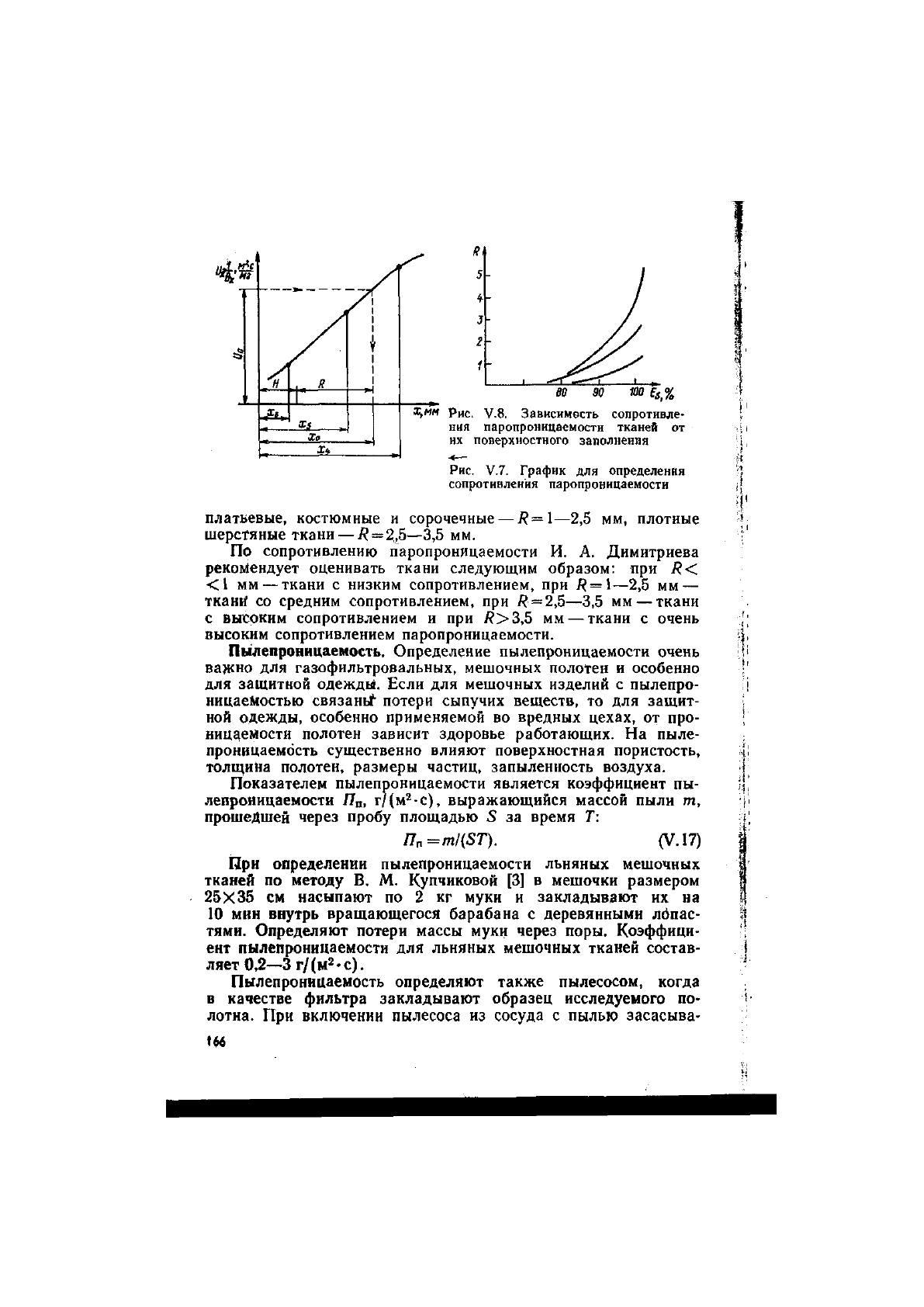

Схема для определения сопротивления паропроницаемости

приведена на рис. V.6. Отбирают стаканы 4, 5, 6 с разной вы-

сотой воздушного слоя. Для создания слоя неподвижного воз-

духа стаканы закрывают редкой покровной гидрофобной

тканью 7 (ЭСТБ-0,1), а стакан 3 дополнительно закрывают ис-

пытуемой тканью 8. Согласно методике уровни воды в сосудах

делают разными. Стаканы вращают при

Т

= const" и

ф

= const.

Процесс проникания пара продолжается до 2 и 8 ч. После

этого стаканы взвешивают, определяют коэффициенты паро-

проницаемости В

х

и их обратные величины и

х

=\/В

х

.

B

x

= A/(St), (V.16)

где А — количество пара, прошедшего через пробу; S

—

площадь попереч-

ного сечения стакана; t— врём я прохождения пара.

По полученным сопротивлениям паропроницаемости строят

график зависимости u

x

=l/B

x

—

f(x), который близок к прямой

(рис. V.7). Чтобы график был близок к прямой, изменения воз-

душного слоя х берут в пределах 10—20 мм.

Для сосуда 3 (с покровной тканью и исследуемой пробой)

находят и=\/В

х

и определяют сопротивление слоя пробы Хо.

Но

Xo

= R + H, откуда сопротивление исследуемой ткани R =

= х

0

—Н, где Н — расстояние, мм, от поверхности воды до по-

кровной ткани в стакане 3 с испытуемым материалом.

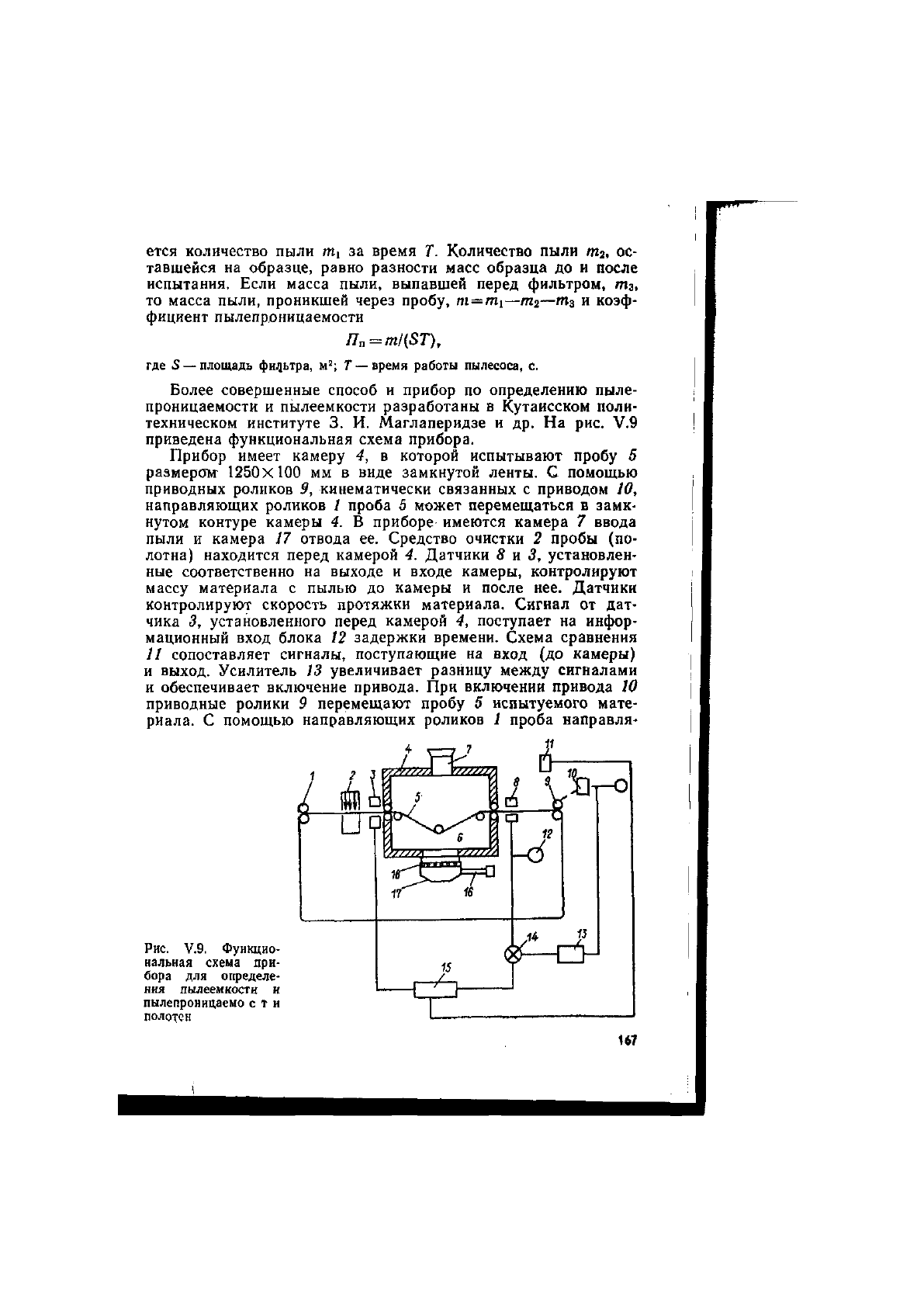

Сопротивление паропроницаемости зависит от поверхност-

ного заполнения полотен Es (рис. V.8).

Наибольший прирост сопротивления паропроницаемости при

поверхностном заполнении £

s

>95%, при £

s

= 80% сопротивле-

ние паропроницаемости R<

1

мм.

Сопротивление паропроницаемости, отнесенное к толщине

ткани, по данным И. А. Димитриевой, колеблется от 4 до 22.

По ее данным легкие платьевые ткани должны иметь /?<1 мм,

165

ния паропроницаемости тканей от

их поверхностного заполнения

Рис. V.7. График для определения

сопротивления паропроницаемости

платьевые, костюмные и сорочечные — R = 1—2,5 мм, плотные

шерстяные ткани —

/?

= 2,5—3,5 мм.

По сопротивлению паропроницаемости И. А. Димитриева

рекомендует оценивать ткани следующим образом: при R<

<1 мм — ткани с низким сопротивлением, при R = 1—2,5 мм —

тканИ со средним сопротивлением, при #=2,5—3,5 мм — ткани

с высоким сопротивлением и при R> 3,5 мм — ткани с очень

высоким сопротивлением паропроницаемости.

Пылепроницаемость. Определение пылепроницаемости очень

вадено для газофильтровальных, мешочных полотен и особенно

для защитной одежды. Если для мешочных изделий с пылепро-

ницаеМостью связань^ потери сыпучих веществ, то для защит-

ной одежды, особенно применяемой во вредных цехах, от про-

ницаемости полотен зависит здоровье работающих. На пыле-

проницаемость существенно влияют поверхностная пористость,

толщина полотен, размеры частиц, запыленность воздуха.

Показателем пылепроницаемости является коэффициент пы-

лепроницаемости П

п

, г/(м

2

-с), выражающийся массой пыли т,

прошедшей через пробу площадью S за время Т:

I7

n

=m/(ST). (V. 17)

При определении пылепроницаемости льняных мешочных

тканей по методу В. М. Купчиковой [3] в мешочки размером

25x35 см насыпают по 2 кг муки и закладывают их на

10 мин внутрь вращающегося барабана с деревянными лбпас-

тями. Определяют потери массы муки через поры. Коэффици-

ент пылепроницаемости для льняных мешочных тканей состав-

ляет 0,2—3 г/(м

2

•

с).

Пылепроницаемость определяют также пылесосом, когда

в качестве фильтра закладывают образец исследуемого по-

лотна. При включении пылесоса из сосуда с пылью засасыва-

166

ется количество пыли mi за время Т. Количество пыли т

2

, ос-

тавшейся на образце, равно разности масс образца до и после

испытания. Если масса пыли, выпавшей перед фильтром, т

3

,

то масса пыли, проникшей через пробу, т

—

т\—т

2

—т

3

и коэф-

фициент пылепроницаемости

где S — площадь фильтра, м

2

; Г —время работы пылесоса, с.

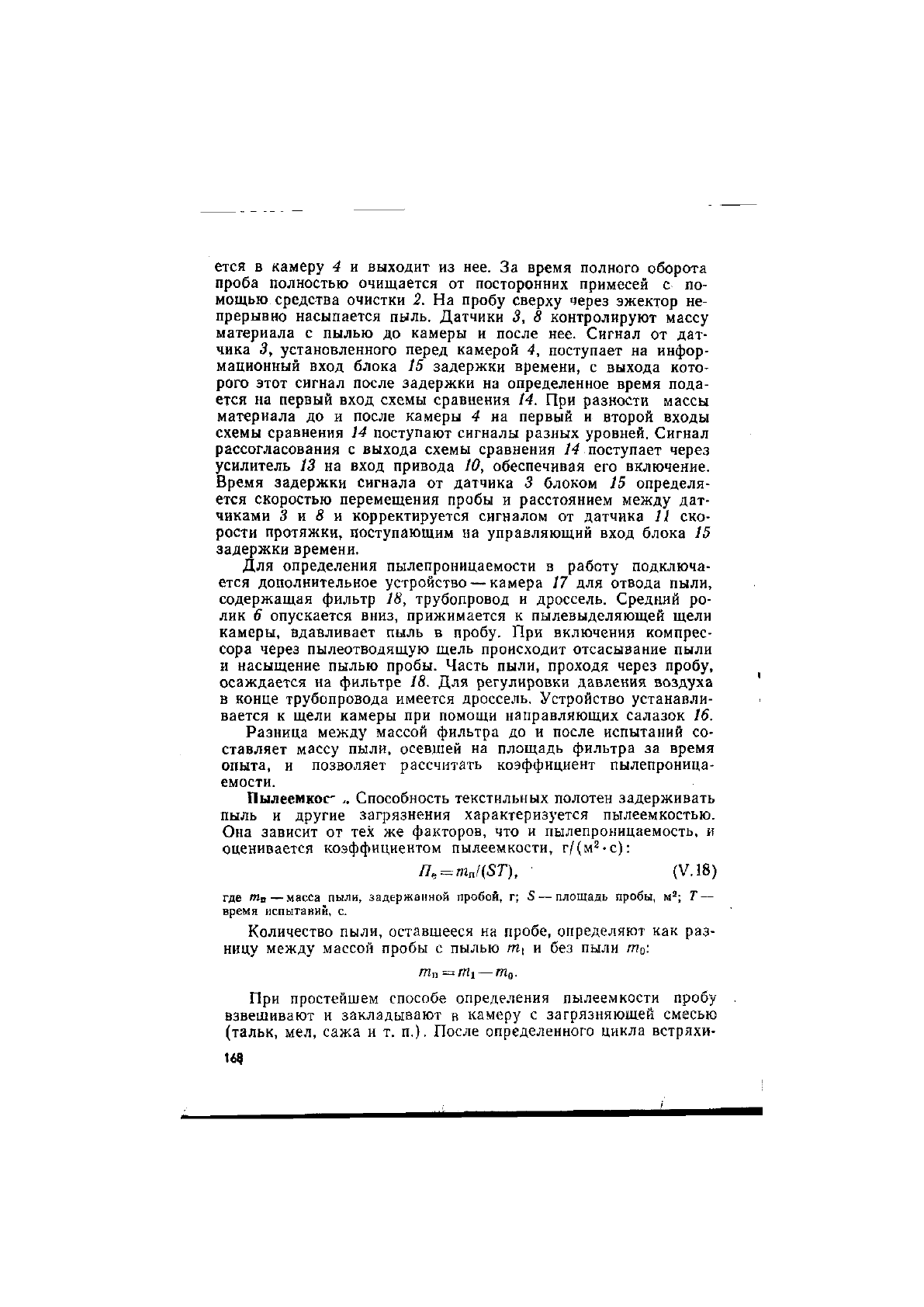

Более совершенные способ и прибор по определению пыле-

проницаемости и пылеемкости разработаны в Кутаисском поли-

техническом институте 3. И. Маглаперидзе и др. На рис. V.9

приведена функциональная схема прибора.

Прибор имеет камеру 4, в которой испытывают пробу 5

размерсгм 1250x100 мм в виде замкнутой ленты. С помощью

приводных роликов 9, кинематически связанных с приводом 10,

направляющих роликов 1 проба 5 может перемещаться в замк-

нутом контуре камеры 4. В приборе имеются камера 7 ввода

пыли и камера 17 отвода ее. Средство очистки 2 пробы (по-

лотна) находится перед камерой 4. Датчики 8 и 3, установлен-

ные соответственно на выходе и входе камеры, контролируют

массу материала с пылью до камеры и после нее. Датчики

контролируют скорость протяжки материала. Сигнал от дат-

чика 3, установленного перед камерой 4, поступает на инфор-

мационный вход блока 12 задержки времени. Схема сравнения

11 сопоставляет сигналы, поступающие на вход (до камеры)

и выход. Усилитель 13 увеличивает разНицу между сигналами

и обеспечивает включение привода. При включении привода 10

приводные ролики 9 перемещают пробу 5 испытуемого мате-

риала. С помощью направляющих роликов 1 проба направля-

n

a

=m/{ST),

/ ° J

У7777УЛ

_0

Рис. V.9. Функцио-

нальная схема при-

бора для определе-

ния пылеемкости и

пылепроницаемо с т и

полотен

167

ется в камеру 4 и выходит из нее. За время полного оборота

проба полностью очищается от посторонних примесей с по-

мощью средства очистки 2. На пробу сверху через эжектор не-

прерывно насыпается пыль. Датчики 3, 8 контролируют массу

материала с пылью до камеры и после нее. Сигнал от дат-

чика 3, установленного перед камерой 4, поступает на инфор-

мационный вход блока 15 задержки времени, с выхода кото-

рого этот сигнал после задержки на определенное время пода-

ется на первый вход схемы сравнения 14. При разности массы

материала до и после камеры 4 на первый и второй входы

схемы сравнения 14 поступают сигналы разных уровней. Сигнал

рассогласования с выхода схемы сравнения ./4 поступает через

усилитель 13 на вход привода 10, обеспечивая его включение.

Время задержки сигнала от датчика 3 блоком 15 определя-

ется скоростью перемещения пробы и расстоянием между дат-

чиками 3 и 8 и корректируется сигналом от датчика 11 ско-

рости протяжки, поступающим на управляющий вход блока 15

задержки времени.

Для определения пылепроницаемости в работу подключа-

ется дополнительное устройство — камера 17 для отвода пыли,

содержащая фильтр 18, трубопровод и дроссель. Средний ро-

лик 6 опускается вниз, прижимается к пылевыделяющей щели

камеры, вдавливает пыль в пробу. При включении компрес-

сора через пылеотводящую щель происходит отсасывание пыли

и насыщение пылью пробы. Часть пыли, проходя через пробу,

осаждается на фильтре 18. Для регулировки давления воздуха

в конце трубопровода имеется дроссель. Устройство устанавли-

вается к щели камеры при помощи направляющих салазок 16.

Разница между массой фильтра до и после испытаний со-

ставляет массу пыли, осевшей на площадь фильтра за время

опыта, и позволяет рассчитать коэффициент пылепроница-

емости.

Пылеемкос Способность текстильных полотен задерживать

пыль и другие загрязнения характеризуется пылеемкостью.

Она зависит от тех же факторов, что и пылепроницаемость, и

оценивается коэффициентом пылеемкости, г/(м

2

-с):

n

e

—

mJ(ST), (V. 18)

где /Пп — масса пыли, задержанной пробой, г; S — площадь пробы, м

2

; Т —

время испытаний, с.

Количество пыли, оставшееся на пробе, определяют как раз-

ницу между массой пробы с пылью rrii и без пыли т

0

:

m„=mi—m

0

.

При простейшем способе определения пылеемкости пробу

взвешивают и закладывают в камеру с загрязняющей смесью

(тальк, мел, сажа и т. п.). После определенного цикла встряхи-

167

ваний пробу вынимают и вновь взвешивают. По привесу и

внешнему виду определяют пылеемкость и загрязненность.

Представляют интерес способ и устройство для определе-

ния пылеемкости, разработанные в Кутаисском политехниче-

ском институте. Разработаны два варианта прибора для оп-

ределения пылеемкости. Один прибор предназначен только для

определения пылеемкости, другой — для определения пылеемко-

сти и пылепроницаемости.

Здесь рассматривалась схема прибора (см. рис. V.9) для

определения пылепроницаемости и пылеемкости. При проведе-

нии испытаний на приборе, предназначенном для определения

пылеемкости, 3. И. Маглаперидзе рекомендует следующие ус-

ловия:

Размеры элементарной пробы, мм 100Х 1260

Размеры рабочей зоны элементарной пробы, мм 80Х 100

Скорость перемещения пробы, м/мин 1

Продолжительность испытаний, мин 5

Количество проб 3

Эталон пыли Барий

Масса пыли, г 5

Продолжительность распыления, мин 5

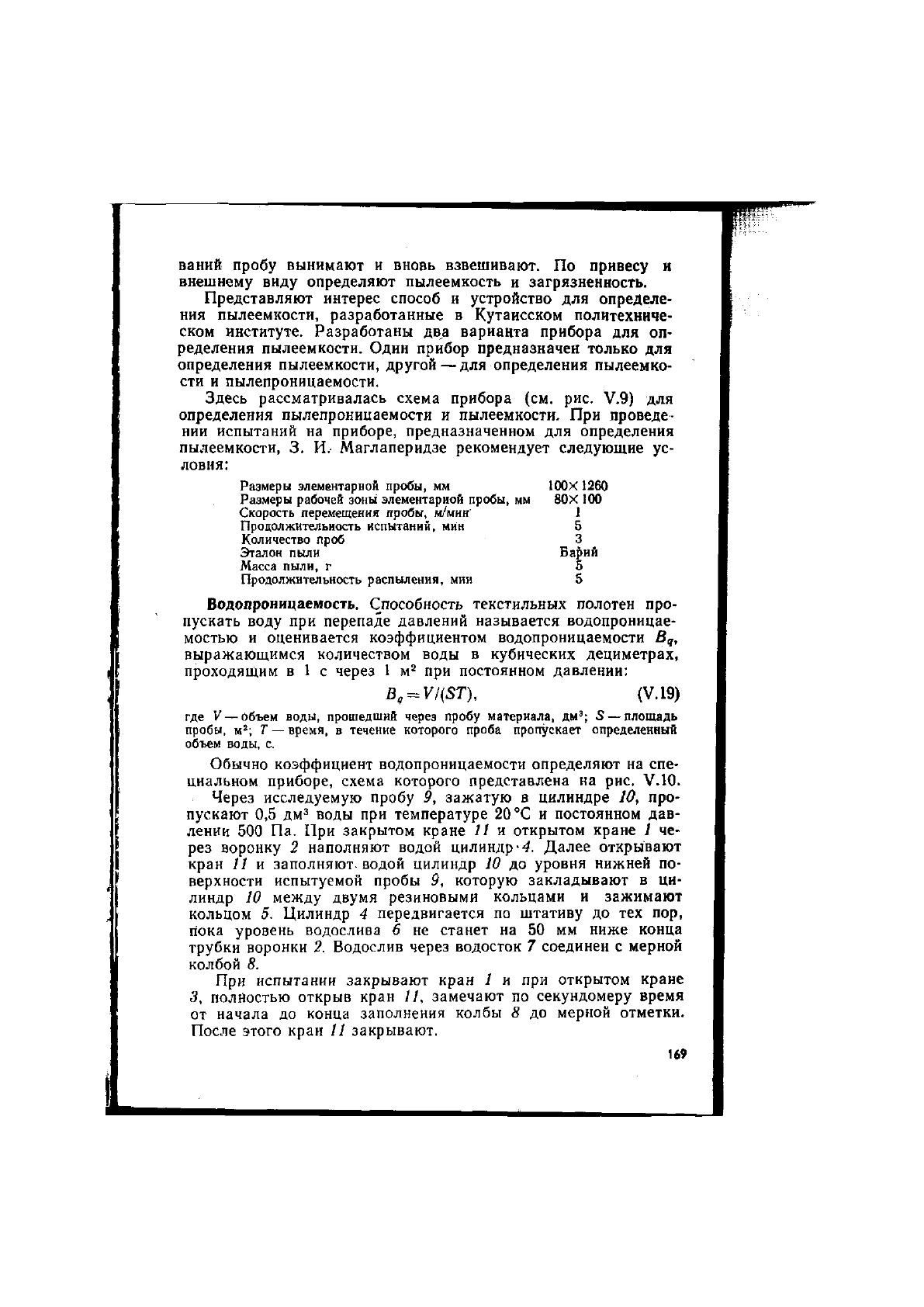

Водопроницаемость. Способность текстильных полотен про-

пускать воду при перепаде давлений называется водопроницае-

мостью и оценивается коэффициентом водопроницаемости B

q

,

выражающимся количеством воды в кубических дециметрах,

проходящим в 1 с через 1 м

2

при постоянном давлении:

B

9

= VI(ST),

(V. 19)

где

V

—объем воды, прошедший через пробу материала, дм

3

; S —площадь

пробы, м

2

; Г — время, в течение которого проба пропускает определенный

объем воды, с.

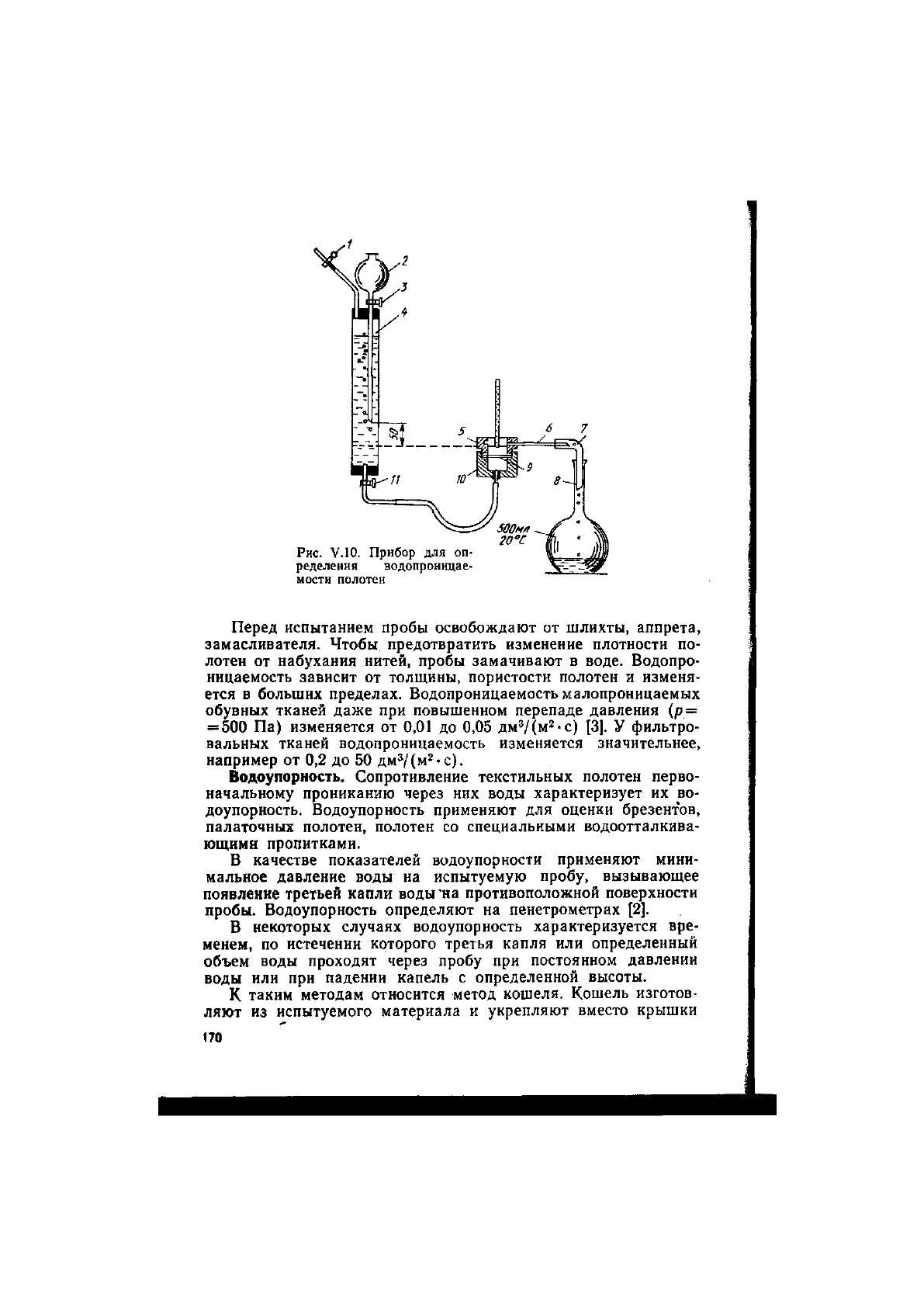

Обычно коэффициент водопроницаемости определяют на спе-

циальном приборе, схема которого представлена на рис. V.10.

Через исследуемую пробу 9, зажатую в цилиндре 10, про-

пускают 0,5 дм

3

воды при температуре 20 °С и постоянном дав-

лении 500 Па. При закрытом кране 11 и открытом кране 1 че-

рез воронку 2 наполняют водой цилиндр-4. Далее открывают

кран 11 и заполняют-водой цилиндр 10 до уровня нижней по-

верхности испытуемой пробы 9, которую закладывают в ци-

линдр 10 между двумя резиновыми кольцами и зажимают

кольцом 5. Цилиндр 4 передвигается по штативу до тех пор,

Пока уровень водослива 6 не станет на 50 мм ниже конца

трубки воронки 2. Водослив через водосток 7 соединен с мерной

колбой 8.

При испытании закрывают кран 1 и при открытом кране

3, полностью открыв кран 11, замечают по секундомеру время

от начала до конца заполнения колбы 8 до мерной отметки.

После этого кран 11 закрывают.

169

Перед испытанием пробы освобождают от шлихты, аппрета,

замасливателя. Чтобы предотвратить изменение плотности по-

лотен от набухания нитей, пробы замачивают в воде. Водопро-

ницаемость зависит от толщины, пористости полотен и изменя-

ется в больших пределах. Водопроницаемость малопроницаемых

обувных тканей даже при повышенном перепаде давления (р =

= 500 Па) изменяется от 0,01 до 0,05 дм

3

/(м

2,с

) [3]. У фильтро-

вальных тканей водопроницаемость изменяется значительнее,

например от 0,2 до 50 дм

а

/(м

2

•

с).

Водоупорность. Сопротивление текстильных полотен перво-

начальному прониканию через них воды характеризует их во-

доупорность. Водоупорность применяют для оценки брезентов,

палаточных полотен, полотен со специальными водоотталкива-

ющими пропитками.

В качестве показателей водоупорности применяют мини-

мальное давление воды на испытуемую пробу, вызывающее

появление третьей капли воды'на противоположной поверхности

пробы. Водоупорность определяют на пенетрометрах [2].

В некоторых случаях водоупорность характеризуется вре-

менем, по истечении которого третья капля или определенный

объем воды проходят через пробу при постоянном давлении

воды или при падении капель с определенной высоты.

К таким методам относится метод кошеля. Кошель изготов-

ляют из испытуемого материала и укрепляют вместо крышки

170

/777777777777777777

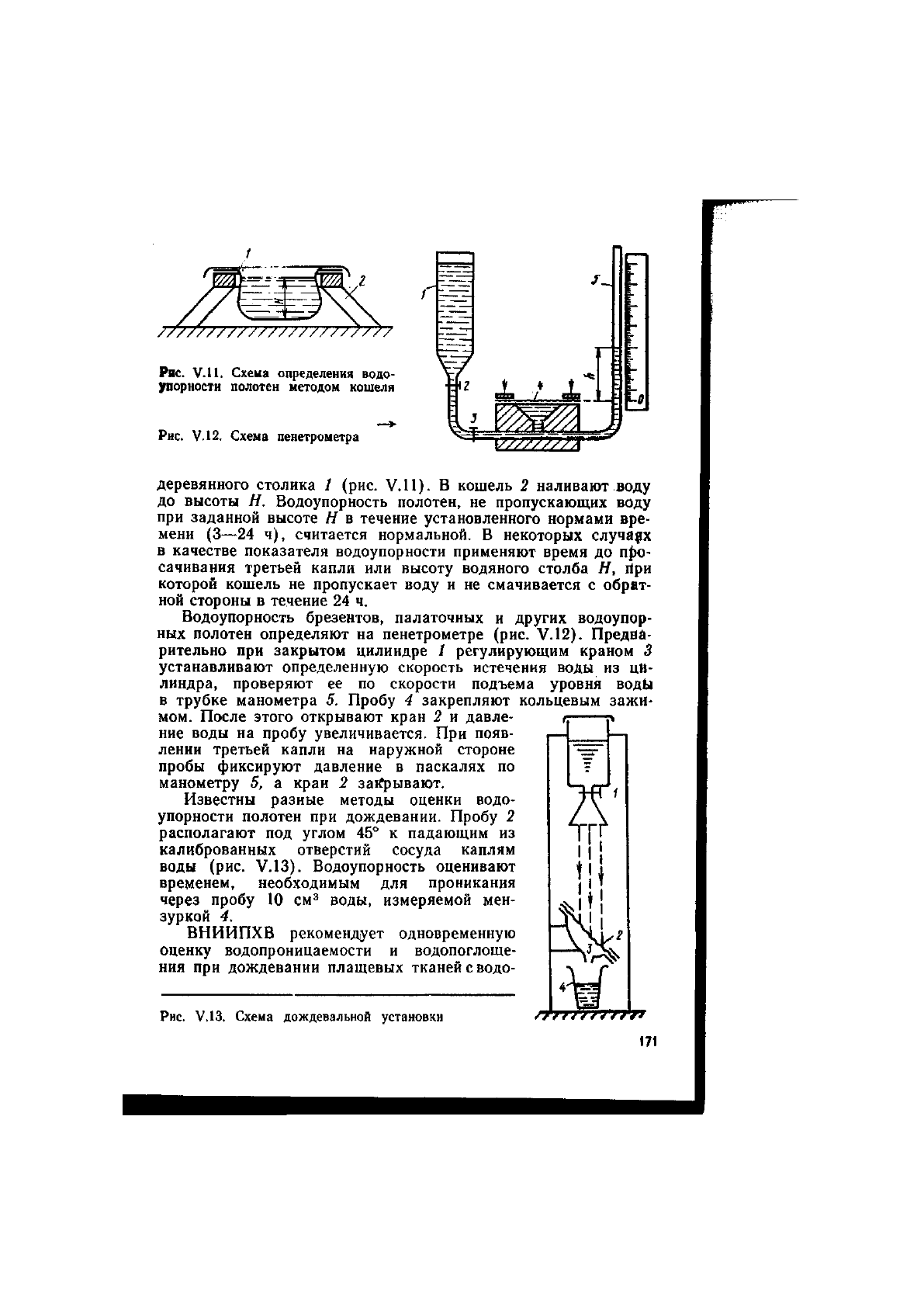

Рис. V.11. Схема определения водо-

упорности полотен методом кошеля

Рис. V.12. Схема пенетрометра

I

деревянного столика 1 (рис. V.11). В кошель 2 наливают воду

до высоты Н. Водоупорность полотен, не пропускающих воду

при заданной высоте Я в течение установленного нормами вре-

мени (3—24 ч), считается нормальной. В некоторых случаях

в качестве показателя водоупорности применяют время до про-

сачивания третьей капли или высоту водяного столба Н, При

которой кошель не пропускает воду и не смачивается с обрат-

ной стороны в течение 24 ч.

Водоупорность брезентов, палаточных и других водоупор-

ных полотен определяют на пенетрометре (рис. V.12). Предва-

рительно при закрытом цилиндре 1 регулирующим краном 3

устанавливают определенную скорость истечения воды из ци-

линдра, проверяют ее по скорости подъема уровня водЫ

в трубке манометра 5. Пробу 4 закрепляют кольцевым зажи-

мом. После этого открывают кран 2 и давле-

ние воды на пробу увеличивается. При появ-

лении третьей капли на наружной стороне

пробы фиксируют давление в паскалях по

манометру 5, а кран 2 закрывают.

Известны разные методы оценки водо-

упорности полотен при дождевании. Пробу 2

располагают под углом 45° к падающим из

калиброванных отверстий сосуда каплям

воды (рис. V.13). Водоупорность оценивают

временем, необходимым для проникания

через пробу 10 см

3

воды, измеряемой мен-

зуркой 4.

ВНИИПХВ рекомендует одновременную

оценку водопроницаемости и водопоглоще-

ния при дождевании плащевых тканей с водо-

Рис. V.13. Схема дождевальной установки

rfrtf/tJtr/l

171